Date de création : 09.04.2012

Dernière mise à jour :

11.02.2025

18683 articles

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Cinéma (959)

· A à Z : Sommaire (304)

· Mannequin de charme (914)

· Monde : France (3307)

· Musique (371)

· Calendrier : Événements (333)

· Monde : Etats Unis (1156)

· Département : Meuse (213)

· Cinéma : Films à classer (151)

· Calendrier : Naissances (246)

Thèmes

air amour annonce art article background base belle blogs cadre center centerblog

Articles les plus lus· Bienvenue sur

· Alessandra Sublet

· Lui : Célébrités nues

· 28 septembre : Naissances

· Loto (jeu de la Française des jeux)

· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés

· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)

· Omar Sharif

· A (Sommaire)

· Mannequin de charme : Sommaire

· Culotte : Sous les jupes des filles

· Julia Channel

· Femme

· Brigitte Lahaie

· Maureen O'Hara

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

écrire votre commentaire... peka eme

Par Anonyme, le 17.12.2024

lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.

il est toujours aussi gentil , accu

Par cuisine2jacques, le 15.12.2024

nicole aniston

Par Anonyme, le 26.10.2024

Monde

Boxe

La boxe est un sport de combat pratiqué depuis le xviiie siècle à un contre un, qui recourt à des frappes de percussion à l'aide de gants matelassés. On se réfère souvent à la boxe anglaise quand on évoque la boxe. Les autres boxes ancestrales dont celles utilisant conjointement les frappes de poings, pieds et projections (savate-boxe française et pratiques orientales) ont vu leur émergence sportive quelques décennies plus tard.

Par extension, de nombreuses disciplines ont emprunté l'appellation « boxe », notamment les « boxes sportives » du xixe siècle et xxe siècle telles les boxes pieds-poings (BPP) réglementées pour certaines en Occident, le full-contact américain, le kick-boxing américain, le kick-boxing japonais ou K1 style, la savate boxe française, le chausson marseillais ou le panache (cousins de la boxe française savate), les boxes de l'Extrême-Orient dites plutôt « martiales » que « sportives » comme la boxe chinoise, le kung-fu-wushu, la boxe khmère (Pradal Serey), la boxe birmane (bama lethwei) et la boxe thaïlandaise (muay-thaï) entre autres.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

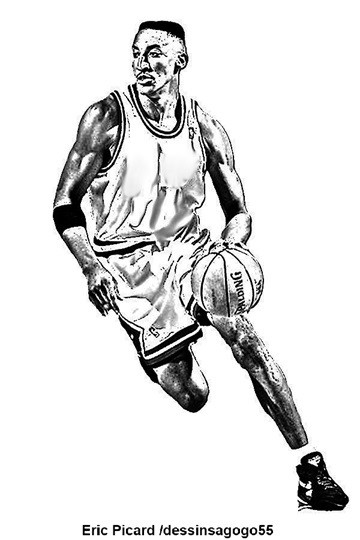

Basket-ball

Le basket-ball ou basketball, fréquemment désigné par son abréviation basket, est un sport collectif de balle opposant deux équipes de cinq joueurs sur un terrain de forme rectangulaire. L'objectif de chaque équipe est de faire passer un ballon au sein d'un arceau de 45 cm de diamètre, fixé à un panneau et placé à 3,05 m du sol : le panier. Chaque panier inscrit rapporte deux points à son équipe, à l'exception des tirs effectués au-delà de la ligne des trois points (qui rapportent trois points) et des lancers francs accordés à la suite d'une faute (qui rapportent un point). L'équipe avec le nombre de points le plus important remporte la partie.

Le basket-ball se pratique exclusivement à la main, et les joueurs peuvent se déplacer balle en main en dribblant sur le sol ou en effectuant deux pas maximum sans dribbler. L'équipe en possession du ballon (l’équipe qui attaque) tente d'inscrire des points en réalisant des tirs, des double-pas ou des dunks, tandis que l'équipe en défense essaie de les en empêcher en réalisant des interceptions de balle ou des contres. Si le tir échoue, les joueurs des deux équipes tentent d'attraper la balle au rebond.

James Naismith, un professeur d'éducation sportive originaire du Canada, invente le basket-ball en 1891 dans l'État du Massachusetts (États-Unis) pour maintenir la condition physique de ses élèves durant l'hiver. Le sport devient rapidement populaire et se développe dans les universités et écoles secondaires en Amérique du Nord au début du siècle. La Fédération internationale de basket-ball (FIBA) est créée en 1932 et le sport est inscrit au programme des Jeux olympiques en 1936. La principale ligue professionnelle masculine des États-Unis, la National Basketball Association (NBA), est fondée en 1946 et voit émerger de grands joueurs qui contribuent à l'accroissement de la popularité du basket-ball : Wilt Chamberlain et Bill Russell dans les années 1960, puis Kareem Abdul-Jabbar, Moses Malone, Larry Bird, Magic Johnson, et surtout Michael Jordan, fréquemment considéré comme le plus grand basketteur de l'histoire, puis Kobe Bryant et LeBron James.

Le basket-ball est aujourd'hui l'un des sports les plus pratiqués au monde, avec plus de 450 millions de pratiquants en 2013. De nombreux championnats ont été créés sur les cinq continents, notamment en Europe et en Asie, où le sport est en plein essor depuis les années 2000. Les femmes représentent une bonne partie des pratiquants, malgré une plus faible exposition médiatique du basket-ball féminin. De nombreuses variantes du basket-ball se sont développées, comme le basket-ball en fauteuil roulant (aussi appelé « handibasket »), le streetball (« basket-ball de rue ») ou le basket-ball à trois contre trois. Enfin, une culture s’est peu à peu développée autour du sport et a pris forme dans la musique, la littérature, le cinéma et le jeu vidéo.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

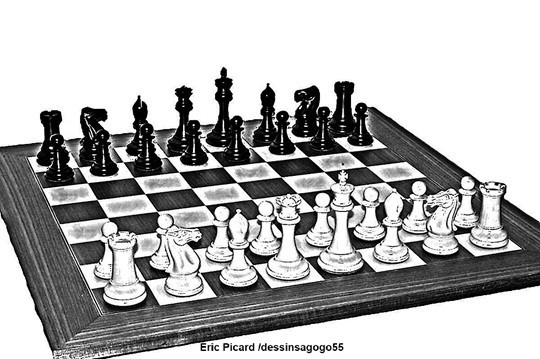

Échecs

Les échecs, ou le jeu d'échecs (prononcé : /e.ʃɛk/), sont un jeu de société de type jeu de guerre, opposant deux joueurs de part et d'autre d'un tablier appelé « échiquier » composé d'une grille carrée dessinant soixante-quatre cases, alternativement claires et sombres, nommées les cases blanches et les cases noires. Les joueurs jouent à tour de rôle en déplaçant de case en case l'une de leurs seize pièces (ou deux pièces en cas de roque), claires pour le camp des blancs, sombres pour le camp des noirs. Chaque joueur possède au départ un roi, une dame, deux tours, deux fous, deux cavaliers et huit pions. Ces différentes pièces admettent des règles propres quant à leurs déplacements possibles. À chaque tour, une pièce, en se déplaçant, est susceptible de le faire en terminant sur une case occupée par une pièce adverse qui est alors retirée du jeu. Quand un tel coup est possible au prochain tour, la pièce adverse en question est dite en prise. Quand c'est l'un des rois qui est en prise, on dit qu'il y a échec. Le but du jeu est d'infliger à son adversaire un échec et mat, c'est à dire un échec imparable.

Le jeu a été introduit dans le Sud de l'Europe à partir du xe siècle par les Arabes, mais on ignore où il fut inventé exactement. Il dérive du chatrang qui lui-même est la version perse du chaturanga de l'Inde classique. Les règles actuelles se fixent à partir de la fin du xve siècle. Le jeu d'échecs est l'un des jeux de réflexion les plus populaires au monde.

Il est pratiqué par des millions de gens sous de multiples formes : en famille, entre amis, dans des lieux publics, en club, en tournoi, par correspondance, contre des machines spécialisées, entre ordinateurs, entre programmes, sur Internet, aux niveaux amateur et professionnel. Depuis son introduction en Europe, le jeu d'échecs jouit d'un prestige et d'une aura particulière qui du « jeu des rois » l'a fait devenir peu à peu « le roi des jeux » ou encore « le noble jeu », en référence à sa dimension tactique et à sa notoriété mondiale. Il a très largement inspiré la culture, en particulier la peinture, la littérature et le cinéma.

La compétition aux échecs existe depuis les origines. On en trouverait trace à la cour d'Hâroun ar-Rachîd au viiie siècle[ Le premier tournoi de l'ère moderne a lieu à Londres lors de l'Exposition universelle de 1851. La compétition est régie par la Fédération internationale des échecs (FIDE). Parallèlement, l'Association of Chess Professionals défend les intérêts des joueurs professionnels. Le premier champion du monde d'échecs est Wilhelm Steinitz en 1886 ; le champion en titre est le Chinois Ding Liren depuis 2023.

Une théorie du jeu, développée depuis son invention et de façon intensive par les joueurs de premier plan de l'époque moderne, est transmise au travers d'une littérature échiquéenne abondante. La théorie des jeux (mathématique) décrit quant à elle les échecs comme un jeu de stratégie combinatoire abstrait de réflexion pure, fini, sans cycle et à information complète et parfaite. L'absence de cycle est garantie par les règles de nulle : répétition de position, règle des cinquante coups et impossibilité de mater.

Un des objectifs des premiers informaticiens a été de mettre au point des machines capables de jouer aux échecs. De nos jours, le jeu est profondément influencé par les capacités des programmes joueurs d'échecs, ainsi que par la possibilité de jouer sur Internet. En 1997, Deep Blue devient le premier ordinateur à battre un champion du monde en titre dans un match qui l'oppose à Garry Kasparov. Les programmes actuels ont un niveau largement supérieur à celui des meilleurs humains (le classement Elo du champion du monde est aux alentours de 2 850, celui des meilleurs programmes aux alentours de 3 500), et ils ont énormément influencé le jeu d'échecs, avec un développement encyclopédique des ouvertures.

La composition échiquéenne, la forme artistique du jeu, a produit des centaines de milliers de problèmes dans de multiples genres. Cette discipline est également sous l'égide de la FIDE, qui organise des concours spécifiques pour les compositeurs de problèmes et les « solutionnistes ». Elle édite l'Album FIDE, un recueil trisannuel des meilleures compositions.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Saint-Valentin

Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuves d’amour ainsi que des roses rouges qui sont l’emblème de la passion.

Le 14 février (a.d. XVI Kalendas Martias) correspond, dans la religion romaine, aux Lupercales, fêtes faunesques se déroulant du 13 au 15 février.

L'origine réelle de cette fête est attestée au xive siècle dans la Grande-Bretagne encore catholique où le jour de la Saint-Valentin du 14 février était fêté comme une fête des amoureux car l'on pensait que les oiseaux choisissaient ce jour pour s'apparier. Restée vivace dans le monde anglo-saxon, comme Halloween, cette fête s'est ensuite répandue à travers le continent à une époque récente.

On retrouve ce même rapprochement de la Saint-Valentin avec les amoureux dans les poèmes d'Othon de Grandson, vivant en Angleterre, de Chaucer et de son contemporain Charles d'Orléans (1394-1465) alors retenu captif en Angleterre qui fait souvent allusion à la Saint-Valentin, jour où les amoureux se choisissaient leur partenaire ou renouvelaient leur serment. Selon le comte d’Argenson, Charles d'Orléans aurait choisi ce saint comme patron des amoureux en souvenir de la « cour d'Amour » que tenait chez elle sa mère Valentine Visconti, mais peut-être, résidant alors en Angleterre, n'a-t-il fait que reprendre les mêmes sources folkloriques que Chaucer ?

Valentin de Terni fêté le 14 février est désigné par l'Église catholique comme saint patron des amoureux avec le pape Alexandre VI qui lui donne le titre de « patron des amoureux » en 1496, ce qui n'empêche pas l'Église de combattre la tradition du valentinage.

Les documents sont assez abondants jusque vers le milieu du xixe siècle pour permettre de constater l'extension de la coutume dans l'aristocratie européenne puis sa diffusion dans le milieu populaire au xviiie siècle, ce qui explique que la Vie des Saints d'Adrien Baillet en 1704, ne mentionne pas encore, dans la rubrique consacrée à Saint-Valentin, le fait qu'il serait le patron des amoureux. Cette coutume ne se déroule pas toujours le 14 février. Au cours de la semaine des valentines, ces dernières reçoivent une lettre de leur valentin qui se propose de les accompagner le jour de la fête des brandons.

La Saint-Valentin comme fête commerciale se développe aux États-Unis au milieu du xixe siècle, avec la vente de cartes qui rappellent les petits billets que s'échangeaient le Valentin et sa Valentine.

La Saint-Valentin est devenue une fête laïque au xxe siècle. Plusieurs saints différents des premiers temps du christianisme, nommés Valentin, sont en effet l'objet de vitae hagiographiques légendaires. Cette confusion des origines explique que la fête religieuse de Saint Valentin a été rayée du calendrier liturgique romain en 1969 par le pape Paul VI, mais a été conservée dans les calendriers régionaux.

Au xxe et xxie siècles, la Saint-Valentin reste une fête commerciale pour certains, une occasion de célébrer l'amour pour d'autres

Coutumes contemporaines liées à cette fête

La fête est maintenant associée plus étroitement à l’échange mutuel de « billets doux » ou de valentins illustrés de symboles tels qu’un cœur ou un Cupidon ailé.

En France, le dessinateur Raymond Peynet est l'auteur d'illustrations emblématiques des couples d'amoureux dont l'une a été reprise sur un timbre « Saint-Valentin de Peynet » par la Poste.

À Strasbourg, un évènement lui est dédié : Strasbourg mon amour ainsi qu'à Nancy : Nancy, l'amour au cœur

Les trois Valentin considérés comme saints fêtés le 14 février

Au moins trois saints nommés Valentin différents, tous trois martyrs, sont fêtés le 14 février. Leur fête a été fixée à cette date par décret du pape Gélase Ier, en 495. Ils sont mentionnés depuis dans les premiers martyrologes :

Valentin de Rome, un prêtre qui a souffert le martyre à Rome dans la seconde moitié du iiie siècle et qui a été enterré sur la Via Flaminia.

Valentin de Rhétie, moine gyrovague et prédicateur du ve siècle.

Selon le Martyrologe romain de 1705, les deux premiers Valentin (morts à la même période et enterrés au même endroit), seraient en fait une même personne, présentée sous ses deux fonctions successives. Son culte s'est propagé le long de la Via Flaminia, de Terni à Rome et jusqu'en Rhétie (Bavière) qui reçoit ses reliques, ce qui explique que l'on vénère sous le nom de Saint Valentin trois personnages différents qui n'en font en réalité qu'un seul

Origine médiévale en Angleterre

La première mention du jour de la Saint-Valentin avec une connotation amoureuse remonte au xive siècle en Angleterre, où l’on croyait que le 14 février était le jour où les oiseaux s'appariaient (lire entre autres « La Dame à la licorne »). Cette croyance est mentionnée dans les écrits de Geoffrey Chaucer au xive siècle. Il était courant durant cette période que les amoureux échangent des billets et s’appellent chacun leur valentin. Un de ces billets du xive siècle se trouverait à la British Library. Il est probable que nombre de légendes sur la Saint-Valentin ont été inventées pendant cette période. Parmi ces légendes, on trouve celles-ci :

La veille du martyre de saint Valentin, il a glissé un « valentin » à la fille du geôlier qui aurait lu « de la part de votre Valentin ».

Pendant une période d’interdiction de mariage des soldats romains par l’empereur Claude II, saint Valentin arrangeait secrètement les mariages. Dans la plupart des versions de cette légende, le 14 février est la date liée à son martyre.

Ce fut Othon de Grandson, lors de la deuxième moitié du xive siècle, poète et capitaine vaudois à la cour d'Angleterre, qui fit connaître cette coutume dans le monde latin, notamment à la cour de Savoie : trente pour cent de sa poésie est dédiée à cette tradition. Citons par exemple La Complainte de Saint Valentin (I et II), La Complaincte amoureuse de Sainct Valentin Gransson, Le Souhait de Saint Valentin et Le Songe Saint Valentin.

Au début du xve siècle, Charles d’Orléans fit connaître l'œuvre d'Othon à la cour de France. Il écrivit lui-même plusieurs poèmes dédiés à la Saint-Valentin. Par la suite, cette tradition se perdit dans le monde latin et ne fut réactualisée qu'au xixe siècle

Reliques des saints Valentin

Il existe plusieurs saints, donc plusieurs sites :

à Dublin : au xixe siècle, des reliques d'un saint Valentin furent léguées par le pape Grégoire XVI à l’église des carmélites de la rue Whitefriar (en) à Dublin, qui est alors devenue un lieu de pèlerinage pour le 14 février. En 1969, dans le souci d’épurer le calendrier catholique de tous les saints légendaires, l’Église a ôté le jour de la Saint-Valentin de son calendrier officiel.

à Roquemaure : depuis le 25 octobre 1868, l’église de Roquemaure dans le Gard abrite les reliques de saint Valentin de Terni. En 1868, elles furent achetées à Rome par Maximilien Richard, riche propriétaire viticole du château de Clary de Roquemaure, qui les utilisa dans le but de protéger les vignobles du phylloxera, apparu là deux ans auparavant. Elles sont depuis sorties tous les deux ans, lors une grande fête commémorant la procession, le dimanche le plus proche du 14 février.

à Saint-Pierre-du-Chemin, en Vendée, église Saint-Pierre depuis 1847, et authentifiées par le Vatican. Depuis février 2016 les reliques y sont exposées. Le reliquaire de saint Valentin occupera la place centrale dans une vitrine circulaire qui présente entre autres une pièce majeure, un plateau en argent massif qui date de 1730. Il porte l'inscription « je suis Saint-Pierre-du-chemin ». Il devait être utilisé pour mettre les burettes

à Montignies-sur-Sambre, en Belgique, l'église Saint-Remy conserve quelques ossements de Valentin de Terni. Ceux-ci furent offerts par le pape Pie IX en 1874 en remerciement du soutien des habitants lorsqu'il se trouva confiné au Vatican en 1870

Les prétendues origines antiques dans les fêtes de la fertilité du mois de février

Comme on peut le lire dans diverses publications certains auteurs, folkloristes, narrateurs, conteurs ou sites commerciaux, désireux de donner un lustre d'antiquité à la fête de Saint-Valentin, n'hésitent pas à faire un rapprochement hâtif avec les Lupercales et signalent que l’association du milieu du mois de février avec la fécondité et la fertilité date de l’Antiquité. Ils rappellent même que dans la calendrier du vie et ve siècle, de l’Athènes antique, la période de mi-janvier à mi-février était le mois de Gamélion, consacré au mariage sacré de Zeus et de Héra, mais on peut difficilement croire, sans sources probantes, que son souvenir ait traversé deux mille ans d'histoire alors que le calendrier attique avait depuis longtemps disparu vers le troisième siècle avant J.-C. et que son souvenir ne fut tiré de l'oubli que par les érudits de la Renaissance.

Certes, dans la Rome antique, le 15 février étaient fêtées les Lupercales ou festival de Faunus, le dieu de la fécondité, appelé Lupercus car il éloignait les loups. Les Luperques, prêtres de Lupercus, sacrifiaient des chèvres au dieu. Avec le couteau sanglant, les prêtres touchaient le front de deux jeunes patriciens, un garçon et une fille. Un bouc était ensuite sacrifié, et de sa peau étaient fabriquées des lanières. Les Luperques, semblables à une troupe de Faunes, couraient alors nus autour du Palatin en frappant, avec les lanières, les femmes qui se mettaient sur leur passage pour recevoir don de fertilité conformément à l'oracle de Junon, protectrice du mariage et de la maternité.

Néanmoins cette fête antique, faisant renaître la sauvagerie primitive des temps rustiques de Rome, bien plus proche de certaines fêtes carnavalesques subsistantes, peut difficilement être assimilée à une fête des amoureux et cela d'autant plus que le mois consacré à Vénus était en réalité le mois d'avril. À partir des Kalendes d'avril durant trois jours les jeunes-filles ornées de couronnes de fleurs se répandaient dans les rues, et, après avoir édifié des cabanes décorées de myrte, y célébraient la déesse Vénus dans des chœurs.

La Saint-Valentin dans le monde

En France, les fleuristes font en ce jour de la Saint-Valentin le chiffre d'affaires qu'ils feraient habituellement en une semaine. La rose représente 80 % des ventes.

La Saint-Valentin s’est popularisée également en Inde et au Pakistan, provoquant l’hostilité de certains groupes opposés à cette influence occidentale.

En Chine, il existait déjà une fête médiévale dédiée aux amoureux, la Qixi, « Saint-Valentin chinoise » tenue le septième jour de la septième lune. Depuis les années 1980, la Saint-Valentin du 14 février connaît une popularité importante, notamment chez les jeunes, qui génère diverses activités commerciales.

Au Japon, la Saint-Valentin a été introduite par des fabricants de chocolat à la fin des années 1950. Elle est une fête commerciale où les femmes offrent des chocolats aux hommes, le 14 février de chaque année. Elles en offrent à l'être aimé, on parle alors de honmei choco (本命チョコ), mais les femmes en offrent aussi par courtoisie à leurs collègues de travail masculins, leur patron, ou encore leur famille, on parle alors de giri choco (義理チョコ). Dans un deuxième temps, les hommes qui ont reçu des honmei choco ont l'opportunité d'offrir aux femmes un cadeau en retour lors du white day (ホワイトデー, howaito dē), célébré le 14 mars . En guise de présent, les femmes reçoivent du chocolat blanc, des bijoux ou de la lingerie (de couleur blanche). L'absence de cadeau en retour doit être considéré comme le signe d'un amour unilatéral. Ce concept lancé au Japon s'est étendu à la Corée du Sud, à Taïwan et à Hong Kong

En Algérie, la Saint-Valentin (Aid El houb), fêtée le 14 février, est plus populaire chez les jeunes. Les couples s'offrent ce jour-là des roses et du chocolat et plus rarement d'autres cadeaux. Dans les écoles, on parle aussi d'élèves qui offrent des roses à leurs maîtresses.

Au Liban, ce jour-là, les amoureux s'offrent des chocolats, des gâteaux, des roses et d'autre cadeaux symbolisant l'amour. Les lycées et collèges organisent, pour la Saint-Valentin, le Red Day, où les élèves viennent habillés en rouge sans porter l'uniforme scolaire et où il y a vente de gâteaux, de chocolat, et des échanges de câlins et de cadeaux

En Tunisie, la Saint-Valentin, appelée Aïd el hob (عيد الحب, « la fête de l'amour »), est très populaire ; les couples profitent de ce jour pour s'offrir des cadeaux et organiser des sorties romantiques ou des repas en tête-à-tête

Autres fêtes des amoureux

En Catalogne, on trouve la Sant Jordi le 23 avril, lors de laquelle les hommes offrent une rose aux femmes et les femmes un livre aux hommes.

Au Brésil, on ne parle pas de Saint-Valentin mais de dia dos namorados (jour des amoureux), fêté le 12 juin.

Dans de nombreux pays d'Amérique latine hispanophone comme la Bolivie, la Colombie et le Pérou, la fête s'appelle día del amor y amistad (« jour de l'amour et de l'amitié »). En Bolivie, la fête se tient le 21 septembre, début du printemps dans l'hémisphère austral, la date du 14 février correspondant à l'attaque chilienne de 1879 et l'occupation du port d'Antofagasta à l'issue de la guerre du Pacifique. En Colombie, l'équivalent de la Saint-Valentin est fêté le troisième samedi du mois de septembre.

En Iran, Sepandarmazgan (سپندارمذگان) ou Esfandegan, est un festival où les gens expriment l'amour envers leurs mères et épouses, et c'est aussi une célébration de la terre dans la culture perse antique.

En Israël, Tou Beav (ט"ו באב) est un jour dont la signification peut se rapprocher de la Saint-Valentin. Il est fêté au mois de juillet ou d'août (date grégorienne changeant suivant le calendrier hébraïque).

En Chine, à côté de la Saint-Valentin, il existe une fête traditionnelle, le Qi Qiao Jie (qǐqiǎo jié, 乞巧节), pour les amoureux, provenant d’une légende ancienne, dont la date est le septième jour du septième mois du calendrier lunaire.

Au Pays de Galles, on fête également la Sainte-Dwynwen le 25 janvier.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

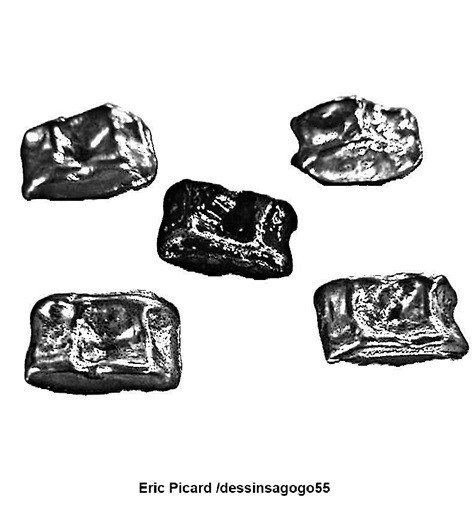

Osselets (jeu)

Le jeu des osselets est un jeu d'adresse ancêtre des jeux de dés qui remonte à l'Antiquité.

Historique

Les osselets se rencontrent dans tout le bassin méditerranéen. Une peinture à l'encaustique du peintre Alexandre l'Athénien appelée Les Joueuses d'osselets a été découverte à Herculanum. Le jeu se joue avec de petits os qui ont une forme particulière (ils composent le tarse ou l'astragale du très jeune mouton ou d'autres animaux), leur permettant de se glisser à la racine des doigts (les osselets artificiels du commerce sont beaucoup plus petits que les osselets naturels). C'est un jeu très populaire en Grèce antique. Socrate prend les osselets (talus en latin, et astragalos en grec) comme exemple lorsqu'il raisonne avec Théétète sur l'idée de quantité (Théétète, 154c).

Ils sont à l'origine des dés sous le nom d’astragaloi, comportant quatre faces planes, deux larges et deux étroites. Dès l'antiquité, le jeu se jouait également comme jeu d'adresse de lancement, le penthelita.

À l'époque moderne, on ne joue plus guère avec de vrais osselets, mais avec des copies en métal ou en plastique, plus petits, et donc plus faciles à manipuler pour les enfants mais dont le poids — trop léger pour le plastique — et la surface trop lisse empêchent d'accomplir les figures compliquées.

Description du jeu

Dans l'Antiquité, lorsque les osselets étaient utilisés en tant que dés, chacune des quatre faces portaient les valeurs suivantes :

les faces larges :

la face convexe : IV (4)

la face concave : III (3)

les faces étroites :

la face plane : I (1)

la face sinueuse : VI (6)

Un jeu d'osselets comporte habituellement cinq osselets, dont un peut être identifié, par exemple par une couleur différente. On appelle cet osselet « le Père ».

Une des règles de ce jeu consiste à tester son adresse et sa rapidité en :

lançant en l'air un osselet (en général le Père ) ;

ramassant un osselet parmi ceux posés par terre ;

et en rattrapant le Père avant qu'il touche le sol.

Au premier tour, on ramasse donc quatre fois un osselet. Au deuxième tour, il faut ramasser deux fois deux osselets à la fois, puis trois osselets et un, et enfin les quatre.

À l'issue de ces quatre tours de jeu, on fait une « retournette » : on lance tous les osselets en l'air et on tente d'en rattraper le plus possible sur le dos de la main. On devra ensuite les relancer et les rattraper en pratiquant ce qu'on appelle « le coup de cent » : d'abord, on positionne les osselets sur le dos de la main en bougeant légèrement les doigts, sans bien sûr s'aider de l'autre main. Si un osselet tombe pendant l'opération, c'est perdu et les osselets passent au joueur suivant. Le but de ce positionnement est de placer les osselets en deux groupes — si l'on en a rattrapé quatre sur cinq, par exemple un groupe de trois et un tout seul —, puis on les relance en l'air et on les rattrape dans la paume de la main, alternativement par un mouvement de supination, suivi d'un autre de pronation : on prend au moins un osselet au premier passage (supination) et tous les autres au second (pronation), en opérant entre les deux un pivotement rapide de la main au niveau du poignet.

Ce « coup de cent » apporte, comme son nom l'indique, 100 points par osselet, donc par exemple 300 points si l'on réussit cette retournette avec trois osselets : deux pris en supination et le dernier en pronation, ou l'inverse au choix du joueur.

Après une retournette réussie, le joueur reprend comme expliqué ci-dessus et « fait les un », puis « fait les deux », et ainsi de suite jusqu'à la retournette suivante.

À chaque fois que l'on atteint ou dépasse un millier de points se place une variante plus difficile qu'on appelle « les omelettes ». Cela consiste à « faire les un », puis les deux, les trois, etc. comme dans le jeu normal, sauf qu'au lieu de poser à l'écart les osselets capturés, on doit tous les garder dans la main. Ainsi, quand on « fait les deux » normaux, on jette le père en l'air, on ramasse deux osselets, on rattrape le père lorsqu'il redescend. Puis, on pose à l'écart les deux osselets que l'on vient de capturer et on répète le mouvement pour les deux derniers. Cela n'est déjà pas forcément si facile en fonction de la distance séparant les osselets, obligeant à réaliser parfois des « balayettes » sur plusieurs dizaines de centimètres. Pendant les omelettes, l'exercice est rendu plus complexe par le fait qu'au lieu de reposer à l'écart les deux osselets capturés, il faut les garder en main : dans le « deux d'omelettes », donc, ce n'est pas que le père qu'on lance pour aller capturer les deux derniers osselets pendant qu'il est en l'air, mais ce sont trois osselets qu'il faut lancer et rattraper ensemble lorsqu'ils retomberont.

Les omelettes réussies, on opère une nouvelle retournette, puis l'on reprend le jeu normal.

Une partie se déroule normalement en 5 000 ou 10 000 points, et peut comporter d'autres figures complexes en fin de jeu, notamment la « tête de mort », qui consiste à insérer les quatre osselets à la racine des doigts, puis à les ramener dans la paume à l'aide du pouce, tout en gardant le père à plat sur le dos de la main sans le faire choir.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Frite

La frite est un bâtonnet de pomme de terre cuit par friture dans une graisse animale ou une huile végétale. Les appellations « pomme frite » et « patate frite » sont utilisées indifféremment pour ce bâtonnet, pour une tranche ou pour une rondelle du même végétal cuit de cette façon. La graisse (suif) de bœuf est utilisée pour la cuisson des frites en Belgique et dans le nord de la France (surtout sous la marque Blanc de bœuf). La frite a été créée en 1781.

La frite est devenue un des plats les plus populaires mondialement, et un des dix aliments les plus consommés au monde, au même titre que la pizza ou les pâtes. Elle est la préparation de pomme de terre la plus consommée au monde ; on en consomme 11 millions de tonnes par an. La Belgique est le plus gros exportateur mondial et le pays où l'on en consomme le plus par habitant.

La cuisson à la poêle ou en marmite tend à disparaître dans les ménages au xxe siècle au profit d'un appareil électroménager appelé friteuse. Vers 2010, un panier de cuisson permettant la cuisson au four avec un minimum de matière grasse apparait dans le commerce pour une cuisson annoncée comme « plus diététique ».

Typologie

On distingue différentes appellations en fonction de la taille du bâtonnet :

les « bûches » : section carrée de 2 cm ;

les « pont-neuf » : section carrée de 1 cm ;

les « allumettes » (aussi nommées coupe julienne au Québec) : section de 0,5 cm, souvent utilisées dans la restauration rapide ;

les « pailles » : section de 0,25 cm ;

les « cheveux d’or » (taillées encore plus finement) ;

les frites « en nid » (pommes paille dressées en nid dans un moule-panier et frites à nouveau).

Gastronomie

Les moules-frites et le steak frites, pour les Belges et les Français, et le fish and chips pour les Britanniques sont des plats très populaires dans leurs pays respectifs. Les frites accompagnent traditionnellement certains mets comme les boulets à la liégeoise, les moules, le steak poêlé, le steak tartare, la mitraillette ou le vol-au-vent.

Au Québec, les frites sont l'ingrédient principal de la poutine (plat québécois avec du fromage cheddar frais en grains et d'une sauce brune dont il existe de nombreuses variantes).

Depuis la fin du xxe siècle, la plus grosse quantité de frites est utilisée par la restauration rapide, qui les reçoit précuites et surgelées.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Frite | |||||||||||||||||||||||||||

| Frite : Origine | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Frite : Origine

L'origine de la frite reste controversée car son nom découle de « pomme de terre frite », réduit par ellipse au simple terme « frite ». La pomme de terre ayant été cuite dans la graisse en rondelle et en bâtonnet, le terme « frite » se retrouve dans de très nombreux textes des xviiie siècle et xixe siècle sans que les auteurs précisent la forme de l'aliment, ce qui ouvre la porte à de nombreuses interprétations. Une des premières mentions est d'ailleurs donnée par le militaire hispano-chilien Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán dans son œuvre Cautiverio feliz de 1673, le 29 novembre 1629 au fort de Nacimiento, où il décrit la nourriture offerte à deux caciques indiens, comme composée de « pommes de terre cuites et frites ».

Selon les Belges

L'hebdomadaire belge Pourquoi pas ? a publié en 1985 un article de Christian Souris qui a popularisé une fausse affirmation de l’historien belge Jo Gérard, selon laquelle les pommes de terre frites auraient existé à la fin du xviie siècle. L'article citait un manuscrit que l’aïeul de l’historien aurait rédigé en 1781 : « Les habitants de Namur, Andenne et Dinant ont l'usage de pêcher dans la Meuse du menu fretin et de le frire pour en améliorer leur ordinaire, surtout chez les pauvres gens. Mais lorsque le gel saisit les cours d'eau et que la pêche y devient hasardeuse, les habitants découpent des pommes de terre en forme de petits poissons et les passent à la friture comme ceux-ci. Il me revient que cette pratique remonte déjà à plus de cent années. » Ceci donnerait, comme date, les années 1680. Or ce manuscrit est introuvable à ce jour.

Pierre Leclercq, autre historien belge rappelant grâce aux travaux de Fernand Pirotte sur la pomme de terre, que celle-ci n'est arrivée dans le Namurois qu'aux alentours de 1735, considère que ces habitants n'ont pu tailler les pommes de terre et les frire qu'à partir de 1739. Au xviiie siècle, la graisse était un luxe pour les petites gens, le beurre coûtait cher, la graisse végétale se consommait sur du pain ou en potage avec parcimonie, c'est pourquoi la cuisson en friture était rarissime dans la paysannerie. Il était donc exceptionnel de trouver une poêle dans le matériel de cuisine d'un humble habitant du xviiie siècle. Pierre Leclercq est formel indiquant que « la frite est d’origine parisienne » dans un article repris par l'Université de Liège. L'origine de la frite est issue de la pratique des marchands ambulants du xviiie siècle qui trimballaient une bassine de friture dans laquelle ils trempaient de la viande et des légumes enduits de pâte à beignet. .

Les frites ont pourtant séduit de nombreux Belges et sont popularisées dans la cuisine locale.

En 1861, le Belge Philippe Édouard Cauderlier indique dans son Économie culinaire que la taille des pommes de terre à frire peut se faire en bâtonnet. Il semble que l'alternative rondelle-bâtonnet était à la mode puisqu'on la retrouve dans la deuxième édition du dictionnaire de Guillaume Belèze.

Dès avant 1862, les frites étaient vendues en bâtonnets dans les friteries ambulantes des frères Krieger. Cauderlier ne fait donc que reprendre une pratique courante en Belgique. Pierre Leclercq indique quant à lui que l'arrivée des frites en Belgique serait le fait de l'Allemand Frederik Krieger qui a appris à confectionner les frites à Montmartre (Paris) avant de s'installer en Belgique en 1842 pour ouvrir la première baraque à frites du pays.

Le 10 janvier 2014, la Région flamande reconnaît les friteries en tant qu'héritage culturel immatériel.

En 2017, la Communauté française de Belgique reconnaît également les friteries comme patrimoine immatériel.

Par contre, la communauté germanophone ne l'a pas encore reconnue.

Selon les Français

Côté français, on soutient parfois que la frite est née sur les ponts de Paris en 1789, en pleine Révolution française, sous l'appellation « pommes Pont-Neuf » quelques années après qu'Antoine Parmentier eut fait la promotion de la pomme de terre en 1771 au concours de l'académie de Besançon. Maurice Edmond Sailland dit Curnonsky (1872-1956), auteur, journaliste, défenseur de la cuisine du terroir et prince des gastronomes, cru 1927, a déclaré : « Les pommes de terre frites sont une des plus spirituelles créations du génie parisien ». En réalité, cette « pomme Pont-Neuf » est une pomme de terre coupée en lamelle puis frite, et non un bâtonnet de pomme de terre.

Nom des frites en anglais américain

Les frites sont appelées French fries en anglais américain et chips au Royaume-Uni.

La première attestation de l'expression french fries en anglais est datée de 1894 dans le livre intitulé Rolling Stones de l'écrivain américain O. Henry, précédée en 1884 de French Fried Potatoes28. Mais c'est seulement à la fin de la Première Guerre mondiale que cette expression décolla aux États-Unis, lorsque les soldats américains qui avaient goûté des frites dans le nord de la France ou en Belgique sont retournés dans leur pays. Comme la langue parlée dans ces régions était le français, ils les auraient tout simplement appelées French fries.

Selon une autre version, c'est le président américain Thomas Jefferson, parce qu'il aimait beaucoup les frites préparées par son cuisinier français, qui les aurait naturellement appelées French fries. On affirme ainsi que Jefferson, président des États-Unis 1801-1809, qui fut aussi ambassadeur en France de 1785 à 1789, a probablement introduit les frites aux États-Unis en 1802, d'une recette très probablement obtenue de son chef français, Honoré Julien, et qu'il évoque de sa main déjà les potatoes fried in the French manner avec son annotation « Pommes de terre frites à cru, en petites tranches ». Là encore, on ne parle pas de bâtonnet.

Toutefois, les frites n'apparaissent dans les livres de cuisine populaire qu'en 1813 en Amérique, d'où leur nom de French fries, pour les Américains et les Canadiens anglophones. Cette explication est cependant contestée.

Pour mémoire, l'affirmation fréquemment exprimée que to french signifie « couper à la française » ou « émincer à la française » est mise à mal par la consultation d'éminents dictionnaires : le Dr James A. H. Murray cite le verbe to french comme employé pour désosser les os des viandes et nullement pour tailler des frites — qui étaient pourtant connues aux États-Unis à cette époque — et les dictionnaires Harrap's et Collins ne donnent aucun verbe de ce nom.

Pendant le refroidissement des relations diplomatiques franco-américaines consécutif à la guerre en Irak, son nom a été transformé temporairement en freedom fries par une partie de la droite américaine.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Frite | |||||||||||||||||||||||||||

| Frite : Origine | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

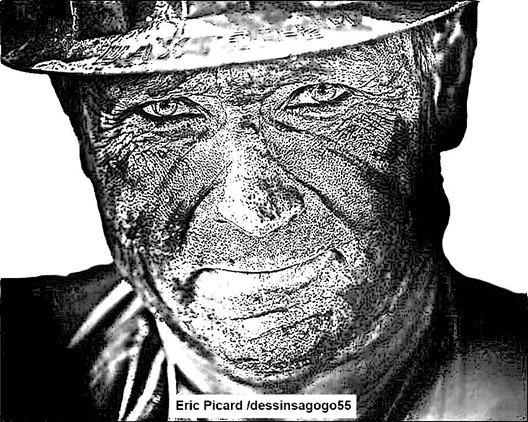

Mineur (métier)

Un mineur est une personne travaillant dans une mine.

Le travail dans les mines, pénible et dangereux, concerne aussi bien les hommes que les enfants et les femmes. La silicose est une des séquelles du métier. La sainte patronne des mineurs est sainte Barbe.

Métiers de la mine

On appelait « galibot » un jeune mineur et « porion » le chef de fond. Gueule noire était le nom donné à tous les mineurs ainsi qu'à ceux qui travaillaient avec le charbon (soutier, agent de conduite des trains vapeur), par analogie aux gueules jaunes qui désignent les ouvriers des mines de fer.

Les principaux métiers de la mine étaient ou sont les suivants :

au fond

Piqueur : mineur chargé d'abattre le minerai, initialement à l'aide d'un pic, puis avec un marteau-piqueur (marteau-piqueur). C'est le plus exposé aux dangers (coup de grisou, coup de poussière, éboulement).

Haveur : mineur pratiquant des entailles dans la roche pour faciliter l'extraction de la houille ("l'abattage").

Herscheur, herscheuse : chargé(e) de remplir et pousser les berlines (wagons).

Boiseur : chargé du boisage (étayage) et de son entretien.

Ouvrier du rocher ou piqueur : chargé de percer la roche pour atteindre la veine de minerai, initialement au pic et à la barre à mine, puis à la dynamite. C'est le plus exposé à la silicose.

Monteuse de charbon : en Écosse, femme ou enfant chargée de remonter par une échelle le charbon entassé dans une hotte dorsale et fixé à leur front par une sangle.

Boutefeu : chargé des tirs de mine, c'est-à-dire de l'utilisation des explosifs.

Freinteur : constructeur des treuils.

Receveur : placé à la « recette » (porte de l’ascenseur), il est chargé de la circulation verticale.

Palefrenier : pour le soin aux chevaux.

en surface (au jour) :

Machiniste : chargé du fonctionnement des machines (pompes, ascenseurs).

Trieur, trieuse : chargé du tri entre la roche et le minerai. Ce métier est également très exposé à la silicose.

Lampiste : chargé de l'entretien et de la distribution des lampes.

De nos jours, le travail est largement mécanisé.

Risques

Dans les mines d'uranium, les fortes concentrations en gaz radon fortement radioactif sont un risque conduisant à des cancers du poumon, mis en évidence par des études statistiques, et le rapport Thomas/MacNeil de 1982. D'après les autorités françaises, officiellement, les mineurs français ne seraient pas davantage exposés au cancer du poumon et au cancer du larynx que la moyenne, contrairement à ce qui a été constaté à l'étranger.

Dans les mines en général, la silicose est une maladie professionnelle.

Le danger des mines d'uranium a conduit à la mise en place de mesures spécifiques.

Dans les mines de charbon pouvaient se produire des « coups de grisou », une explosion qui a lieu lorsque ce gaz entre contact avec l'air. L'explosion la plus meurtrière en France est celle de Courrières en 1906, bien qu'elle ne puisse être attribuée officiellement au grisou. Elle fait environ 1 000 morts.

Une explosion en France a lieu le 27 décembre 1974, dans la mine de mine de Liévin. Elle cause 42 morts. Cette explosion est connue sous le nom de catastrophe de Liévin.

Conditions de travail

Si en France le travail de fond (mais pas de surface) est officiellement interdit aux femmes et aux enfants en 1874, et perdure quelques années, s'il disparait progressivement dans les autres pays européens, il demeure répandu en 2020 pour les fillettes et les garçons dans plusieurs pays d'Afrique.

En 1995, la Convention sur la sécurité et la santé dans les mines (C176) est adoptée par l'O.I.T.

Le "Livre III" du Code minier définit les "Dispositions sociales" notamment les "Conditions de travail et santé et sécurité au travail".

Au Canada, le Québec et l'Ontario possèdent aussi une réglementation sur la santé et la sécurité au travail dans le domaine minier. La plupart de leur réglementation découle de retours d'expérience basés sur l'analyse d'accidents souvent mortels ou ayant occasionné des mutilations ou d'autres séquelles graves aux travailleurs.

Avant 1925, le travail de mineur était très difficile et dangereux notamment à cause des coups de poussière, des risques de chute dans des monteries, des éboulis. La plupart des accidents étaient mortels.

À noter, les risques liés à l'explosion de bâtons de dynamite jusqu'à leur remplacement par des explosifs plus puissants et plus faciles à manipuler, comme ceux de la famille des plastics.

Avec l'évolution des machines et engins mécaniques, les travaux sont devenus moins difficiles physiquement et ont diminué les risques. Citons l'apparition des chargeuses-navettes, foreuse à flèches diesel, boulonneuse et foreuse Long-Trou . Malgré la modernisation, certaines machines comme la foreuse à béquille, foreuse horizontale, chargeuse pneumatique sur rail et sur roue continuent à être utilisées dans plusieurs petites exploitations minières souterraines pour leur faible coût d'exploitation.

La modernisation a augmenté certains risques comme l'écrasement d'un mineur par un engin, les intoxications au CO2 et les coups de chaleur dans les mines fortement mécanisées. À noter, l'expansion durant un certain temps de la silicose, une maladie professionnelle irréversible.

Un des objectifs des ingénieurs et de la direction est la diminution des risques, et la formation et l'information des travailleurs sur ces risques et sur les précautions à prendre pour ne pas causer ou être victime d'un accident.

Les lieux de travail sont aujourd'hui plus sûrs malgré d'occasionnels événements malheureux.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Chant de Noël

Un chant de Noël (également appelé simplement un noël, avec une minuscule) est chant, chrétien ou profane, traditionnellement interprété lors de la fête de Noël. On parle aussi de chanson de Noël, notamment pour les créations contemporaines.

Tradition

D'après la tradition catholique, les premiers chants de Noël furent chantés par les anges au-dessus de la crèche pour fêter la naissance de l’enfant Jésus. Historiquement, les premiers chants de Noël étaient des chants joyeux évoquant la Nativité, parfois même des chants rythmés ou des danses. Dès le Moyen Âge on joue des « mystères de la Nativité », forme de théâtre populaire où sont mises en scène les chapitres du Nouveau Testament relatifs à la naissance de Jésus. Ces saynètes sont accompagnées de chants spécifiques, les chants de Noël. Elles évolueront vers une forme appelée « pastorale », qui se concentre sur l'annonce faite aux bergers. Très en vogue à la Cour du roi de France au xviiie siècle, les pastorales sont encore populaires dans certaines régions, notamment en Provence. Dans de nombreuses paroisses catholiques, le soir de Noël ou quelques jours avant, les enfants jouent des passages de la Nativité, accompagnés par des chants de Noël. Cette tradition est appelée Carol Service dans les pays de langue anglaise. C'est par ces traditions que sont parvenus les nombreux chants mettant en scène l'annonce faite par les anges aux bergers.

Le plus ancien chant de Noël français ayant subsisté jusqu’à aujourd'hui est le cantique Entre le bœuf et l’âne gris ; il remonte au début du xvie siècle.

Dans les pays anglo-saxons, on chante des Christmas carols, en Wallonie des heyes, en Espagne des villancicos, en Ukraine des koliadki aux portes des maisons, en Roumanie des colinde, en Pologne des kolęda, en Bulgarie des koleda, en Italie des canti Natalizi ou des pastorali, en Allemagne des Weihnachtslieder, aux Pays-Bas méridionaux du xviie siècle des cantiones natalitiæ.

En Angleterre, il est de tradition que des groupes de chanteurs aillent de maison en maison chanter des noëls, où ils sont récompensés par un peu d'argent, quelques cakes ou une boisson appropriée. L’argent collecté est normalement reversé à une œuvre de bienfaisance.

Dans les pays où elle est implantée, l’Armée du salut organise des collectes publiques sur les trottoirs à Noël, au son d'ensembles de cuivres (brass bands) jouant des noëls.

Dans les Antilles, en période de Noël, les familles et les amis se réunissent pour un chanté Nwel, réunion où l'on interprète des chants de Noël très rythmés. Ces chants ont pour l'essentiel été importés par les missionnaires d'Europe mais les rythmes, et parfois les paroles, ont été adaptés au goût local.

Principaux chants de Noël

En France, parmi les compositeurs ou collecteurs de noëls les plus connus, on peut noter :

Nicolas Martin (xvie siècle)

Nicolas Saboly (xviie siècle)

Antoine Peyrol (xviiie siècle)

Simon-Joseph Pellegrin (xviiie siècle)

Chants chrétiens (cantiques)

Entre le bœuf et l'âne gris

Douce nuit, sainte nuit (Stille Nacht, heilige Nacht)

Il est né le divin enfant

La Marche des rois

Les Anges dans nos campagnes

Minuit, chrétiens

Noël nouvelet

Venez divin Messie

Peuple fidèle (Adeste fideles)

Dans une étable obscure

C'est le jour de la Noël

Bergers l’enfant sommeille

Noël de la paix (Ô divin enfançon)

Quelle est cette odeur agréable ?

Joseph est bien marié

Çà, bergers, assemblons-nous

Chants profanes

Parmi ces chants, on peut distinguer les chants d'inspiration chrétienne évoquant la naissance de Jésus-Christ, et les chants sans référence à la Nativité.

Chants évoquant la Nativité

Bambins et Gamines ou Venez mes enfants (Ihr Kinderlein kommet)

D’où viens-tu bergère ?

Un flambeau, Jeannette, Isabelle.

Noël des voisins.

La Plus Belle Nuit du monde, paroles françaises sur l'air américain Battle hymn of the Republic (« Glory Glory Alleluia »).

Trois anges sont venus ce soir, paroles et musique d'Augusta Holmès (1845-1903).

La Provence et le comté de Nice ont fourni quelques-uns de ces noëls :

La cambo me fai mau (La jambe me fait mal).

Guihaume, Tòni, Pèire (Guillaume, Antoine, Pierre), air attribué à Nicolas Saboly dont Frédéric Mistral s’est directement inspiré pour composer l’hymne provençal La Coupo Santo (La Coupe sainte). Paroles, accès au fichier Midi et partition.

Nouvé dòu pastre (Noël du berger) composé par Louis Genari. Paroles, accès au fichier Midi et partition.

L'Ouferta de Calèna (L’Offrande de Noël), composition Georges Delrieu. Paroles, accès au fichier Midi et partition.

Pastre dei mountagno (Berger des montagnes).

Chants traditionnels profanes

Au royaume du bonhomme hiver (Winter Wonderland)

Bonhomme Hiver

Le Petit Renne au nez rouge (Rudolph the red-nosed reindeer)

Mon beau sapin (O Tannenbaum)

Noël blanc (White Christmas)

Promenade en traîneau (Sleigh Ride)

Vive le vent (Jingle Bells)

J'ai vu Maman embrasser le Père Noël (I saw Mommy kissing Santa Claus)

Chansons contemporaines

All I Want for Christmas Is You (1994), Mariah Carey

Oh Santa! (2010), Mariah Carey

Bons baisers de Fort de France (1984), La Compagnie créole

C'est Noël (1956), Fernandel, Georges Guétary, Tino Rossi

December Will Be Magic Again (1980), Kate Bush

Do They Know It's Christmas? (1984), Band Aid

Driving Home for Christmas (1988), Chris Rea

Happy Xmas (War Is Over) (1971), John Lennon

Joyeux Noël , Barbara

Joyeux Noël et Noël à la maison, Jean-Louis Murat

La Fille du Père Noël, Jacques Dutronc

Last Christmas (1984), Wham! (George Michael)

Le Père Noël et la petite fille, Georges Brassens

Le Père Noël noir, Renaud

Le Petit Noël (1934), Chanson pour Noël (1953), Le Noël des enfants noirs (1956), La Plus Belle Nuit (1961), Charles Trenet

Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! (1946), divers chanteurs au fil des années dont Frank Sinatra en 1950

Lettre à papa Noël, François Hadji-Lazaro

Medley Noël : Joe Dassin avec le groupe Il était une fois

Medley Noël : Joe Dassin, Carlos, Dave, Jeanne Manson

Merry Christmas Everyone (1985), Shakin' Stevens

Mistletoe, Justin Bieber (2011)

Mon plus beau Noël, Johnny Hallyday

Noël à Paris, Charles Aznavour

Noël avant terme, Pierre Perret

Noël des enfants qui n'ont plus de maison (1916), Claude Debussy

Noël ensemble, Ensemble contre le sida

Noël interdit, Johnny Hallyday

Noël que du bonheur (2005), Ilona Mitrecey

Petit Garçon (Old Toy Trains)

Petit Papa Noël (1946), Tino Rossi

Sehnsucht nach Weihnachten, Wolkenblau, composé par C. Bereiter / JM Muller

Thank God It's Christmas (1984), Queen (Freddie Mercury)

We Need a Little Christmas (1966), composé par Jerry Herman

Wonderful Christmas Time (Paul McCartney & The Wings)

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Lutins de Noël

Les lutins de Noël (en islandais : jólasveinarnir ou jólasveinar) sont des personnages du folklore islandais qui sont aujourd'hui considérés comme la version islandaise du Père Noël. Leur nombre a varié au cours du temps, mais on en compte actuellement treize. Ils glissent des récompenses ou des surprises désagréables dans les chaussures que les enfants posent sur les appuis de fenêtre au cours des treize dernières nuits avant la Veille de Noël. Tous les soirs, un lutin de Noël rend visite aux enfants, en laissant des cadeaux ou des pommes de terre pourries selon que ceux-ci se sont bien ou mal comportés dans l'année.

Histoire et origines

Les lutins de Noël trouvent leur origine dans le folklore islandais. Leur nombre et leur description a d'abord beaucoup varié suivant les localités, chaque lutin pouvant être considéré comme un simple farceur ou un monstre mangeur d'enfants.

En 1932, le poème Jólasveinarnir a été publié dans le livre de poésie populaire Jólin Koma (Noël arrive) par le poète islandais Jóhannes úr Kötlum (en). Le poème fit redécouvrir ce folklore à la société islandaise et fixa ce qui est maintenant considéré comme le canon : les treize lutins de Noël, leur personnalité et leur lien avec d'autres personnages folkloriques.

Représentations modernes

Les lutins de Noël sont décrits comme des êtres farceurs et malicieux, parfois comme des criminels, une bande de voyous qui vole et harcèle la population. Ils portent des noms qui décrivent leur modus operandi.

Récemment, les lutins de Noël ont été dépeints comme ayant un rôle plus bienveillant comparable à celui du Père Noël et d'autres personnages du même genre. Ils sont généralement représentés comme portant des vêtements islandais de style médiéval, mais portent parfois le costume traditionnel du Père Noël, en particulier lors de spectacles pour enfants.

Les lutins de Noël sont supposés être les fils des trolls des montagnes Grýla et de son mari, Leppalúði. Grýla est grande et effrayante, avec un goût certain pour la chair des enfants espiègles, dont on dit qu'elle les met dans une grande casserole et les fait cuire en ragoût. Grýla descend de ses montagnes pour effrayer les enfants islandais qui se comportent mal avant Noël. Son mari est plus petit et plus faible, et il reste la plupart du temps à paresser dans sa caverne. Ils sont accompagnés du Chat de Noël, une bête qui, selon le folklore, mange les enfants qui ne reçoivent pas de nouveaux vêtements pour Noël.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||