Date de création : 09.04.2012

Dernière mise à jour :

11.02.2025

18683 articles

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Cinéma (959)

· A à Z : Sommaire (304)

· Mannequin de charme (914)

· Monde : France (3307)

· Musique (371)

· Calendrier : Événements (333)

· Monde : Etats Unis (1156)

· Département : Meuse (213)

· Cinéma : Films à classer (151)

· Calendrier : Naissances (246)

Thèmes

air amour annonce art article background base belle blogs cadre center centerblog

Articles les plus lus· Bienvenue sur

· Alessandra Sublet

· Lui : Célébrités nues

· 28 septembre : Naissances

· Loto (jeu de la Française des jeux)

· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés

· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)

· Omar Sharif

· A (Sommaire)

· Mannequin de charme : Sommaire

· Culotte : Sous les jupes des filles

· Julia Channel

· Femme

· Brigitte Lahaie

· Maureen O'Hara

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

écrire votre commentaire... peka eme

Par Anonyme, le 17.12.2024

lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.

il est toujours aussi gentil , accu

Par cuisine2jacques, le 15.12.2024

nicole aniston

Par Anonyme, le 26.10.2024

Monde

Amplificateur audio

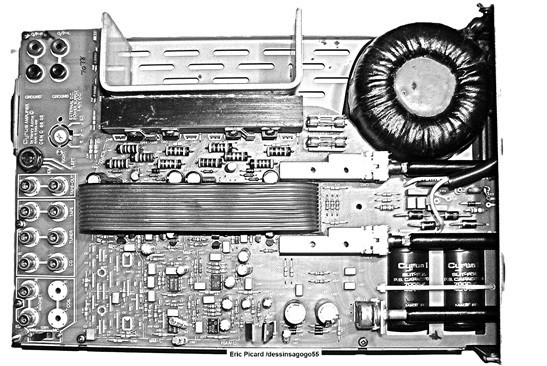

Vue de l'intérieur d'un amplificateur Hi-fi intégré

La plupart des amplificateurs fonctionnent « à gain fixe », c’est-à-dire que le rapport d'amplification entre le signal d'entrée et le signal de sortie est constant. Le niveau du signal d'entrée doit alors être ajusté par un ou plusieurs étages préamplificateurs, afin d'éviter la saturation de l'ampli. Ces étages ont un gain réglable, ils permettent d'ajuster le niveau du signal avant son amplification, donc le volume final. On peut trouver un réglage de gain séparé pour chaque canal d'amplification. Souvent, on verra une échelle abstraite de 0 à 10 (ou de -∞ à 0 qui indique l'atténuation en décibels du signal avant son amplification).

Un amplificateur audio fonctionne toujours sur le même principe :

une alimentation est chargée de fournir des tensions symétriques en courant continu ;

ces courants sont modulés à l'image de l'entrée audio, par les préamplificateurs éventuels, réalisés avec des transistors, des tubes électroniques ou des circuits intégrés. Une correction de la tonalité, un réglage de la balance et un réglage du volume peuvent être introduits dans cette section ;

le signal préamplifié est envoyé vers un amplificateur de puissance, qui transmet le signal final aux haut-parleurs.

Attention :

ne pas confondre le préamplificateur d'un ampli de type hifi, prévu pour traiter des signaux de l'ordre du volt, avec les préamplificateurs intégrés aux tables de mixages, prévus pour accepter les signaux délivrés par un micro (de l'ordre de quelques millivolts) ;

le terme « ampli de puissance », souvent utilisé, est ambigu : les amplificateurs agissent bien sur la tension. Toutefois un « ampli de puissance » présente une impédance de sortie très faible si bien qu'il est en mesure de délivrer une puissance importante si nécessaire. Contrairement à un préamplificateur dont l'impédance de sortie est relativement élevée, ce qui lui interdit de délivrer une puissance appréciable.

L’alimentation

L'alimentation d'un ampli doit permettre de fournir des tensions stables alors même que le courant varie fortement et rapidement. La valeur de cette tension dépend de la puissance maximale de l'amplificateur ainsi que l'impédance de l'enceinte (par exemple : des tensions symétriques de ±64V pour un ampli pouvant délivrer 360 W sous 4Ω). Pour obtenir ces tensions, il est possible d'utiliser un transformateur qui convertit directement la tension secteur vers les tensions souhaitées (suivi d'un redressement et d'un filtrage) ou une alimentation à découpage.

Les alimentations à découpages sont devenues moins chères que les alimentations à base de transformateur, mais elles génèrent des parasites HF qui peuvent dégrader le rendu sonore de l'amplificateur si elles sont mal filtrées, en favorisant par exemple l'introduction d'oscillations parasites inaudibles.

Au cours des années 2000, les alimentations à découpage se sont largement imposées au sein des amplificateurs de sonorisation haut de gamme car elles autorisent des puissances élevées pour un poids très faible (moins de 10 kg pour certains modèles, alors que les appareils avec alimentations traditionnelles avoisinent les 30 kg).

Classes d'amplifications

Il existe plusieurs grands types de schémas génériques pour réaliser les étages d’amplification. On parle de « classe d’amplification », identifiées par des lettres (classe A, classe B, classe AB…).

Seules certaines classes sont utilisées couramment en audio :

classe A : Chaque transistor (ou tube) fonctionne 100 % du temps et traite 100 % du signal. L'absence de commutation entre les alternances positives et négatives évite la distorsion harmonique associée. Le faible rendement de cette topologie la réserve à des étages de puissances modérées ;

classe B : Le circuit classe B utilise au minimum deux transistors en « push-pull » symétrique : un composant traite l'alternance positive, l'autre l'alternance négative du signal. Le rendement est meilleur qu'en classe A. La non-linéarité du fonctionnement au passage de l'alternance positive vers l'alternance négative introduit une distorsion harmonique plus importante ;

classe AB : fonctionne comme un Classe A à faible puissance (augmentation du temps de conduction des transistors) et bascule sur le fonctionnement de Classe B à des puissances plus élevées. Cela permet une absence de distorsion lorsque le signal est faible. Lorsque le signal est important la distorsion est présente mais masquée par l’amplitude du signal, en conservant l’avantage du rendement. C’est une classe très courante en hi-fi et en sonorisation ;

classe D : utilisé surtout lorsque les éléments actifs de puissance fonctionnent en régime bloqué ou saturé, son principe de fonctionnement est différent : les composants actifs de puissance génèrent un signal rectangulaire de fréquence élevée par rapport au signal d’entrée et dont le rapport cyclique est proportionnel au signal à amplifier (modulation de largeur d'impulsion). L'ampli classe D fonctionne comme un hacheur, en tout ou rien. La valeur de sortie possède donc soit la valeur maximum, soit 0V. La puissance moyenne représente le signal audio. Il suffit de mettre un filtre passif passe-bas pour enlever les hautes fréquences. Le problème est que la commutation, pour être inaudible, doit se faire au-dessus de 20 kHz. Certains constructeurs ont développé des adaptations propriétaires dérivées de la classe D, notamment la classe T de la société Tripath ou la classe TD de Lab. Gruppen…

L’efficacité de la classe D est supérieure à la classe A, B, et AB. C’est un candidat idéal pour les applications nomades ou de fortes puissances, par exemple les autoradios ou la sonorisation.

Notons enfin deux appellations qui ne concernent pas directement les étages d’amplification mais leur alimentation :

classe G : c'est une variante de l'ampli de classe A. Il y a 2 alimentations fournissant deux tensions, une faible et une plus élevée. Si le signal est faible, la première tension est utilisée et la consommation énergétique reste modérée (mais la puissance maximale est également modérée). Lorsque le signal est fort, la seconde alimentation est utilisée et évite que l'ampli ne sature ;

classe H : cette classe décrit l'alimentation de l'ampli qui est à découpage et est donc associée à une autre classe (souvent A, AB ou D).

Les branchements

En entrée

Si certaines marques utilisent des connexions de type propriétaire pour le transport du signal entre leurs différents éléments, on retrouve habituellement des entrées, symétriques ou asymétriques, des types suivant :

Comparaison des différents connecteurs d'entrées

Connecteur | Avantage | Inconvénient |

|---|---|---|

Jack 6.35 | Simplicité de la connexion | Peut être retiré trop facilement Crée un court-circuit temporaire lors de la connexion Résistance mécanique médiocre, en particulier en entrée de gamme |

XLR femelle | Simplicité de la connexion Loquet de sécurité pour éviter un débranchement intempestif Pas de court-circuit à la connexion Robuste | Généralement proposé sur le matériel pro et/ou haut de gamme uniquement Encombrant |

RCA cinch asymétrique | Très courant sur le matériel grand public Standardisé | Nécessite des câbles de qualité (moins tolérant que les liaisons symétriques) Aucune sécurisation contre l'arrachement Résistance mécanique mauvaise |

En sortie

Les sorties, asymétriques, sont de plusieurs types :

Comparaison des différents connecteurs de sortie

connecteur | avantages | inconvénients |

|---|---|---|

Jack 6.35 | simplicité de la connexion Connectique très standard | permet le branchement par erreur d'un câble micro ou ligne Peut être retiré trop facilement Crée un court-circuit temporaire lors de la connexion Résistance électrique élevée provoquant des pertes en haute puissance |

XLR mâle | Simplicité de la connexion Loquet de sécurité pour éviter un débranchement intempestif pas de court-circuit à la connexion Robuste | Permet le branchement par erreur d'un câble micro |

Bornier | Évite les erreurs avec les câbles micro Généralement, système de fixation à vis pour éviter un débranchement intempestif Peu coûteux et excellente continuité électrique Longueur des câbles facilement ajustable en dénudant les fils certains borniers acceptent aussi les fiches bananes | Branchement complexe et long Câble dénudé s'usant rapidement Pas de sécurité au niveau du branchement (si les brins des fils se touchent) |

Speakon femelle | simplicité de la connexion loquet de sécurité + 1/4 de tour pour éviter un débranchement intempestif pas de court-circuit à la connexion très robuste peut recevoir jusqu'à 8 fils (utile pour la multi-amplification) | connecteur récent Pas de normes pour les raccordements (1+/1- et 2+/2-) Prix plus élevé que les autres connecteurs |

La recherche d’une meilleure qualité du signal transporté, l’arrivée du digital et le home-cinéma ont fait apparaître un grand nombre de type de connexions différentes dans les amplificateurs audio grand public. Tel que : optique, HDMI, coaxial et RJ45.

Modes bridge, parallèle, etc.

Certains amplificateurs stéréophoniques peuvent être basculés dans un mode monophonique. C'est très courant en sonorisation.

Le mode bridge inverse la phase à l'entrée de l'un des deux canaux. L’enceinte doit être connectée entre les deux points chauds. Ce mode double la tension en sortie pour une même tension en entrée (gain accru de 6 dB) et augmente la puissance disponible. Chaque canal voit une impédance de charge diminuée d'un facteur deux.

Le mode parallèle : les deux étages d'amplification sont mis en parallèle en entrée comme en sortie. Le gain reste identique mais chaque étage ne fourni plus que la moitié du courant et voit donc le double de l'impédance.

Le mode parallèle désigne parfois un mode pseudo stéréophonique ou seules les entrées des deux canaux sont mises en parallèle. Deux enceintes distinctes sont branchées sur les sorties qui restent indépendantes. Cela revient à envoyer le même signal aux deux canaux mais évite le besoin d'un câble en Y.

Si la dénomination bridge est universelle, les modes parallèles sont présents sur peu d'appareils, ne désignent pas tous le même mode de fonctionnement et portent différents noms (ex. : tandem mono).

Les applications

Hi-fi, home-cinema

Les amplis hi-fi sont destinés à l’usage domestique. La puissance maximale se situe entre quelques dizaines et quelques centaines de watts, la majorité offrant une puissance inférieure à 100 W par canal.

Le type le plus courant est dit « ampli-préampli intégré ». Il regroupe en un seul appareil deux fonctions :

l'amplification de puissance, qui réalise l’amplification du signal proprement dite ;

le préamplificateur qui comporte généralement un réglage de volume, un sélecteur de source, des corrections d’égalisation basique, un équilibrage gauche/droite (balance) et éventuellement un préamplificateur phono.

On trouve également sur le marché des appareils séparés destinés à chaque fonction.

Les amplificateurs « home-cinéma » ont un nombre de canaux plus important (généralement de 5 à 7) et une section préamplification plus élaborée. Elle intègre le plus souvent un décodeur (Dolby et DTS) et peut gérer les sources vidéo parallèlement à la gestion des sources sonores.

Monitoring

Les amplificateurs destinés au « monitoring » sont utilisés en studio pour les enceintes de contrôle (monitor en anglais) du mixage. Leur puissance est de l’ordre de quelques dizaines de watts. Ils se distinguent des amplificateurs hi-fi par :

une section de préamplification réduite au réglage de volume (souvent dénommé gain, bien que le gain de l’étage d’amplification reste fixe) ;

un format rack 19 pouces ;

des entrées symétriques au format XLR ou jack 6.35.

Le refroidissement est généralement passif (par convection) pour éviter tout bruit.

Sonorisation

Les amplificateurs de sonorisation proposent des puissances très élevées, de l’ordre de plusieurs centaines voire plusieurs milliers de watts. Les amplificateurs basiques ont une section de préamplification réduite au réglage de volume. Les modèles évolués peuvent intégrer un système de traitement numérique du signal qui autorise des corrections d’égalisation, le filtrage, la limitation de la tension de sortie, etc.

Les amplificateurs de sonorisation proposent généralement deux ou quatre canaux. Ces derniers sont utiles par exemple pour gérer des circuits de retours pour les musiciens, proposer différents niveaux de reproduction dans des cas de diffusion « multizone », permettre la bi-amplification, etc.

Bien que les amplificateurs de sonorisation puissent être utilisés en hi-fi, le format des entrées (XLR ou Jack) mais surtout le bruit généré par la ventilation forcée est souvent problématique.

Casque

Les amplificateurs pour casques délivrent des puissances faibles, de l’ordre de 100 mW. Peu utilisés en hi-fi (la plupart des amplificateurs intégrés proposent une sortie casque), on les trouve couramment en studio d’enregistrement, de radio… L’utilisation de casques bien isolés permet d’avoir un retour qui ne perturbe pas la prise de son.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| BIOGRAPHIE | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Baïonnette (arme)

Baïonnette prussienne de la fin du XIXe siècle.

Une baïonnette est une arme blanche conçue pour s'adapter au canon d'un fusil ou d'une arme similaire et destinée au combat rapproché à la manière d'une lance. Elle fait ainsi du fusil à baïonnette une arme polyvalente, qui devient alors un hybride entre une arme à feu et une arme d'hast. Elle s'imposa dans les armées occidentales à partir du XVIIIe siècle remplaçant progressivement les piques puis les hallebardes qu'elle rendit obsolètes.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| DISCRIPTION | Baïonnette (arme) | ||||||||||||||||||||||||||

| Baïonnette (arme) : Histoire | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

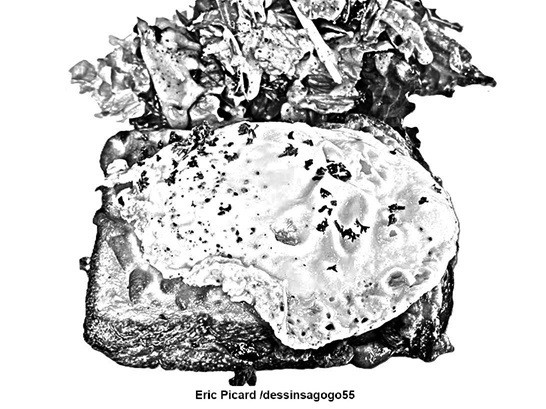

Croque-madame

Un croque-madame ou croquemadame est un sandwich de jambon et fromage, le plus souvent d'emmental, grillé à la poêle, au four ou dans un appareil spécifique, et surmonté d'un œuf au plat.

C'est une variante du croque-monsieur. L'œuf présent sur la tranche de pain supérieure évoquant les chapeaux que les femmes portaient à l'époque, c'est ainsi que cette recette fut baptisée « croque-madame

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| BIOGRAPHIE | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Fusain

Le fusain est une branche de saule ou de fusain d'Europe carbonisée en vase clos, destiné au dessin.

Le fusain donne des traits et des aplats noirs d'une densité facile à moduler et qui s'effacent sans difficulté, ce qui en fait un instrument classique pour l'apprentissage et pour l'esquisse. Il permet un grand nombre de repentirs et de corrections. Le dessin au fusain se reporte, inversé, sur un support en contact avec le papier et s'estompe facilement. Ces facilités favorisent un ouvrage moins précis que le dessin au crayon, et qui se conserve mal, à moins qu'on l'ait fixé par une vaporisation de vernis.

Dans l'art préhistorique, le trait de fusain délimite les contours d'une forme et l'estompe confère à la figure peinte des effets de mouvement et de relief. Son usage à partir de branche de conifères remonte au moins à 36 000 ans, selon la datation effectuée à partir des dessins de la grotte Chauvet.

Si beaucoup d'artistes depuis la Renaissance ont utilisé le fusain (Léonard de Vinci, Verrocchio, Dürer, Pontormo), peu d'œuvres ont été conservées parmi lesquelles celles de Carrache, du Baroche, de Reni ou Dominiquin. Le mot fusain ou fusin, comme instrument de dessin, est attesté en français depuis 1704. Les artistes le désignaient aussi sous le nom de charbon de Garais.

Cependant, pour Karl Robert, « l'essor du fusain remonte à 1847 ou 1848 (p. 8). ». Cet usage n'est pas sans rapport avec le goût de l'époque pour le rendu des lumières. Plus que les crayons, la pierre noire, la sanguine, en effet, le fusain se prète aux aplats et au rendu du modelé (p. 10).

Classiques (Prud'hon) et Romantiques (Delacroix, Goya) s'en servirent comme instrument de dessin.

Les post-impressionnistes en firent un usage plus approfondi, tels Degas, Redon et surtout Seurat. Ce dernier réalisa de nombreuses études préparatoires à ses œuvres pointillistes et (et c’est la majorité) de dessins indépendants (série des 'Noirs') au fusain qui lui permettaient de travailler la composition par plans de valeurs, recherchant les volumes sans avoir recours à la ligne et analysant les jeux d’ombres et de lumières au seul moyen des gris.

Auguste Allongé fut un des maîtres du fusain au XIXe siècle. Il enseigna le dessin au fusain et publia en 1873 un traité sur cet art qui fut traduit en plusieurs langues.

Technique

Les peintres esquissent au fusain sur la toile destinée à recevoir la peinture. L'excès de poudre s'enlève d'un coup de chiffon pour laisser un dessin léger dont la trace disparaitra sous la couleur.

Les traces laissées par le fusain naturel peuvent être enlevées ou atténuées avec une gomme mie de pain, gomme la mieux adaptée, puisqu'elle n'étale pas le carbone très poudreux.

Conservation des dessins

La marque du fusain sur le support est fugace, ce qui a l'avantage de permettre repentirs et corrections, mais oblige, pour conserver un dessin au fusain, à utiliser un fixatif, afin d'éviter que le carbone ne se décolle, lorsqu'un quelconque objet est frotté sur le support. Autrefois, on fixait le travail en imprégnant le papier par derrière avec un vernis fluide. Il existe aujourd'hui des produits en bombe ou en flacons (à utiliser avec un petit vaporisateur à bouche). On peut par économie utiliser de la laque pour cheveux mais, n'étant pas destinée à cet usage, elle peut entraîner des désagréments comme, à terme, le jaunissement de la feuille.

S'il n'est pas encadré, le dessin au fusain sur papier sera conservé entre deux feuilles de papier cristal.

Fabrication du fusain

Arbres

Le bois le plus utilisé aujourd'hui est le saule car il permet une grande variété de diamètres, une homogénéité de tendreté et une bonne densité de noirs. D'autres arbres peuvent servir : fusain d'Europe bien sûr, bouleau, épicéa (en Finlande), tilleul mais aussi noyer, figuier, prunier, myrte (en Grèce) ou romarin (en Italie) et buis.

Des imitations de fusain proviennent d'arbres divers : les branches plus épaisses sont coupées dans leur longueur pour imiter la taille de fusains. On reconnait un fusain naturel à l'anneau entourant son rond central (marque de son âge : un an)

Préparation

Le dessinateur le fabriquait autrefois lui-même. La recette de Cennino Cennini est simple : lier les baguettes et les placer dans un pot fermé que l'on porte au four du boulanger.

Les procédés industriels sont similaires : il s'agit de fabriquer un charbon de bois par pyrolyse en chauffant sans apport d'oxygène.

Catégories

Selon la partie de la branche dans laquelle il a été découpé, les bâtonnets peuvent être de différentes grosseurs/diamètres : fin ou mignonette (2-3 mm), moyen ou petit buisson (4-6 mm), gros ou moyen buisson (7-9 mm), très gros ou gros buisson (12-14 mm) jusqu'à géant pour la scénographie (16-24 mm).

Le fusain peut être plus ou moins tendre, selon le degré de cuisson. Comme pour le crayon mine, dur, il laisse moins de trace, mais peut marquer le papier, et à l'opposé, tendre, il le noircit.

Fusain compressé

Il existe également du fusain compressé ou comprimé : plus dur, il se compose de poudre de fusain mélangée à un liant. Il est plus difficile à effacer. Il se trouve soit en bâtons, soit dans des crayons-fusains.

Annexes

Le mot « fusain »

Le mot « fusain » (XIIe – XXIe siècle), dont une variante passée est « fusin » (XVIIIe – XIXe siècle), est tiré du latin fusago, fusaginis.

Calendrier républicain français

Le poète Fabre d'Églantine avait prévu, parmi les noms remplaçant le saint catholique du jour, dans le calendrier usuel, celui de Fusain pour le 26e jour du mois de floréal, correspondant au 15 mai du calendrier grégorien pour les années non bissextiles.

Bibliographie

Karl Robert, Le fusain sans maître, Paris, 1874

Ouvrage dédicacé à Allongé, maître de l'auteur, qui explique que la plupart des ouvrages sur le fusain sont incomplets « ou envisageant le sujet au point de vue de la manière de faire d'un seul artiste, qui en est l'auteur, manquent souvent des explications les plus simples, et qu'on croit toujours y trouver ; ce qui tient, selon nous, non au défaut de savoir de l'auteur, mais bien au contraire à ce qu'étant artiste, et passé maître, il ne se rend pas compte des difficultés qu'éprouvent les commençants», critique implicite à l'ouvrage d'Allongé paru l'année précédente.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| BIOGRAPHIE | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Synthétiseur : Principaux fabricants

Principaux fabricants

Access Music

Acxel2 (Idarca-Audio Inc., faillite en 2010)

Akai

Alesis

ARP

Arturia

Behringer

Buchla and Associates

Casio

Clavia

Crumar

Dave Smith Instruments

Doepfer

Electronic Music Studio (EMS)

Elektron

E-mu

Ensoniq

Fairlight CMI

Formanta Polivoks

Generalmusic

Hartmann Music

Ibbsynth

Kawai

Ketron

Korg

Kurzweil Music Systems

Linn Electronics, Inc.

MFB

Moog

New England Digital (en) (NED)

Novation

Oberheim

PAiA Electronics

Palm Products GmbH (PPG)

Realtime Music Solutions (RMS)

Roland Corporation

RSF

Sequential Circuits

Societa Industrie Elettroniche (SIEL)

Spectrasonics

Steiner-Parker

Studio Electronics

Technics

Waldorf Music

Yamaha

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| https://fr.wikipedia.org/wiki/Synth%C3%A9tiseur | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||

| Synthétiseur | |||||||||||||||||||||||||||

| Synthétiseur : Principaux fabricants | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Synthétiseur

Un synthétiseur (ou familièrement synthé, par apocope) est un instrument de musique électronique capable de créer et de moduler des sons sous forme de signal électrique. Il peut être utilisé pour imiter, avec plus ou moins de réalisme, des instruments de musique traditionnels, des bruits naturels ou encore pour créer des sonorités complètement originales.

Les sonorités varient en fonction de la technique de synthèse sonore utilisée (synthèse soustractive, synthèse additive, modulation de fréquence, tables d'ondes, échantillons, modélisation physique, modulation de phase, synthèse granulaire, etc.).

Un synthétiseur est, depuis la fin des années 1960, un instrument de musique classé dans la famille des électrophones, qui produit des sons par synthèse électronique. Il est l'un des outils centraux de la production de musique électronique. On distingue les synthétiseurs analogiques et numériques. Tout comme dans de nombreux domaines techniques, les appareils numériques ont en partie supplanté la technologie analogique pure. Les appareils analogiques sont toutefois toujours utilisés en raison de leurs propriétés caractéristiques. De nombreux appareils anciens ont parfois atteint le statut de culte parmi les musiciens. Le son caractéristique de certains appareils répandus et l'utilisation créative de leurs particularités ont souvent influencé le développement de genres musicaux entiers, comme l'acid house, la techno, le drum and bass ou la synthwave. Dans ce dernier cas, le synthétiseur est l'instrument central.

Principes

Doepfer Dark Energy II (2012), synthétiseur analogique sans clavier.

Les sons peuvent être créés soit de manière analogique à l'aide de circuits électroniques à comportement continu, soit de manière numérique à l'aide de circuits numériques spécialisés ou encore en utilisant un mélange de ces deux technologies (« synthèse hybride »). Une troisième voie est apparue vers 1995 quand la puissance des microprocesseurs a permis d’exécuter des logiciels de synthèse sonore en temps réel sur des ordinateurs personnels ou sur des DSP embarqués. Dans cette troisième voie, l'une des méthodes consiste à répliquer les structures de synthèse d'origine en modélisant numériquement les circuits analogiques, toutes les ressources possibles des technologies numériques (circuits DSP ou CPU des ordinateurs) sont alors utilisées pour générer ou modifier des sons musicaux. De nombreuses structures de synthèse sont proposées utilisant des principes de base variés, quelquefois combinés.

Un synthétiseur nécessite habituellement l'utilisation d'un clavier pour jouer de l'instrument, mais d'autres contrôleurs sont possibles : on peut l'utiliser avec un séquenceur, un contrôleur à ruban tactile, ou même grâce à des capteurs détectant la position de la main du joueur dans l'espace. Un clavier peut être inclus avec l'instrument quand il est sous forme physique. Certains synthétiseurs sont conçus sans clavier, et peuvent être contrôlés par l'adjonction d'un clavier compatible (par exemple grâce à l'interface standard MIDI, ou CV/Gate).

En plus du clavier, un synthétiseur propose généralement un ensemble de potentiomètres et de faders pour permettre le réglage du son (enveloppe, filtre, bend, etc.).

Méthodes de synthèse

Trois types de synthèse sonore ont prédominé dans l'histoire des synthétiseurs.

Synthèse analogique

Synthétiseur analogique Hönig (1965).

Dans les années 1990, sont apparus des instruments numériques matériels ressemblants en tout point à leur ainés et dotés de processeurs capables de modéliser la totalité de la chaîne du signal analogique. Puis, lorsque les ordinateurs sont devenus suffisamment puissants, vers la fin du vingtième siècle et début du vingt-et-unième, des émulations ont vu le jour sous forme de logiciel informatique. Ces versions virtuelles (qu'elles se présentent sous la forme d'un instrument réel ou d'un programme tournant sur un ordinateur) parviennent à simuler de manière quasi-parfaite les sonorités typiques et le comportement des synthétiseurs analogiques.

Synthèse FM

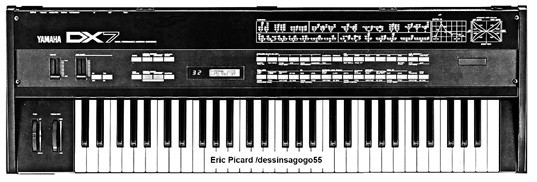

Le Yamaha DX7 utilise la synthèse FM.

La synthèse FM est un autre type de synthèse, radicalement différent et entièrement numérique, qui a remporté un large succès dans les années 1980. Le principe de la modulation de fréquence qui consiste à moduler un générateur par un autre n'est pas nouveau et existe déjà en synthèse analogique, mais l'instabilité rencontré sur les modules analogiques en limite l'usage à certains effets et sonorités. L'utilisation d'algorithmes numériques permet en revanche une précision et une prédiction parfaite des formes d'onde qui rend la modulation de fréquence exploitable comme une méthode de synthèse autonome couvrant en palette sonore toutes les familles d'instruments.

Synthèse numérique et échantillonnage

Tous les instruments électroniques munis d'un clavier ne sont pas forcément des synthétiseurs dans le sens littéral du terme. Certains appareils comme les échantillonneurs numériques (ou lecteurs d'échantillons, Rompler en anglais, lorsque ceux-ci n'offrent pas la possibilité à l'utilisateur d'échantillonner ses propres sonorités) reproduisent des échantillons sonores enregistrés. Cependant la frontière entre les deux types d'appareil n'est pas clairement établie : certaines techniques de synthèse se basent sur des échantillons (voir des modèles comme le Roland D-50 ou le Korg M1, synthétiseurs numériques utilisant des "ondes" PCM, c'est-à-dire des échantillons).

Modules

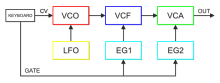

Architecture typique d'un synthétiseur modulaire soustractif.

Les premiers synthétiseurs génèrent des sons par des circuits électroniques analogiques organisés en nombreux modules interconnectés électriquement entre eux (appelés « patch »). Les synthétiseurs numériques plus récents fonctionnent différemment, utilisant des processeurs, mais ils gardent souvent une architecture modulaire inspirée par la synthèse analogique (Virtual Analogic). Parmi les modules les plus utilisés figurent :

les VCO, oscillateurs qui créent les sons de base avec un timbre qui dépend de la méthode de synthèse ;

les VCF, filtres permettant de transformer le son en filtrant certaines fréquences ;

les VCA, amplificateurs ayant pour rôle d'amplifier le signal, et donc de faire varier son volume.

Les composants précédents sont contrôlables (d'où l'appellation Voltage-Controlled), il existe donc des composants permettant de les moduler :

les générateurs d'enveloppes (ADSR ou autres), permettant de faire moduler le son de manière synchronisée avec le début et fin de note ;

les LFO, oscillateurs basse fréquence permettant de moduler le son de manière périodique, pour obtenir par exemple un vibrato ou un tremolo.

Les synthétiseurs modulaires permettent de combiner librement tous ces composants, ou même d'en ajouter. Dans les synthétiseurs plus compacts, ces modules sont précâblés, et ne peuvent être combinés que de la manière prévue par le constructeur.

Afficheur de patchs d'un Oberheim Matrix-6.

On appelle « patch » (ou encore « program » ou « voice ») l'ensemble des paramètres de chaque module ainsi que leurs configurations, qui génèrent un son spécifique; par extension, un son est aussi appelé « patch ». Sur les synthétiseurs anciens sans mémoire, il correspondait à un ensemble de réglages, et sur les synthétiseurs modernes il correspond à un emplacement mémoire, identifié soit par un numéro soit par une lettre et un numéro, éventuellement associé à un libellé décrivant le nom du son.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| https://fr.wikipedia.org/wiki/Synth%C3%A9tiseur | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||

| Synthétiseur | |||||||||||||||||||||||||||

| Synthétiseur : Principaux fabricants | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

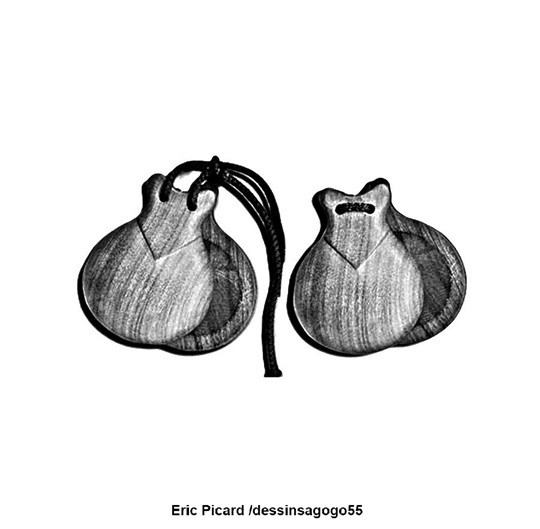

Castagnettes

Les castagnettes (en espagnol, « petite châtaigne ») sont un instrument de musique à percussion idiophone, typique du folklore espagnol (castañuela), portugais (castanholas) et italien (maroni).

Les castanyolasses rectangulaires se rencontrent encore aux Baléares.

Elles sont généralement fabriquées en bois dur ou en ivoire et consistent en deux coquilles surmontées d'une « oreja » (oreille), percées, suivant les modèles, de deux ou trois trous, reliées entre elles par un cordon, dont les faces creuses s'entrechoquent.

Les deux castagnettes ne sont pas creusées de manières égales dans leur concavité, ce qui donne un son différent. La hembra (femelle), est plus aiguë, tandis que la macho (mâle), possède un son plus grave, ce qui permet des variations de leurs sonorités, lorsqu'elles s'entrechoquent.

Les castagnettes d'orchestre sont montées sur manches ou sur planches, montées sur charnières. Les premières sont secouées, les deuxièmes sont percutées de la main, .

Les castagnettes françaises sont deux bouts de bois que l'on se coince entre deux doigts et qu'on secoue pour les entrechoquer et produire un son similaire aux castagnettes espagnoles.

Jeu

Elles peuvent se jouer de plusieurs manières :

classique, elles sont mises aux pouces, la main droite joue avec les 4 doigts en commençant par le petit doigt et la main gauche uniquement avec les deux doigts du milieu, la main droite fera une carretilla.

populaire, elles seront aux majeurs ; on les claque simultanément dans les deux mains en faisant 2 allers et retours.

Un morceau de Carmen Amaya, « Alegrias », permet d'entendre nettement la différence de son entre la « hembra » et la « macho ».dans Mary Poppins de Disney, un des musiciens de la scène de l'hippodrome joue des castagnettes françaises.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| BIOGRAPHIE | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Caravane

Un des ancêtres du « mobile home », en Allemagne (1922)

Une caravane, ou une roulotte au Canada, est « une remorque destinée à l'usage sur route et constituant un logement mobile ». Une caravane peut être habitée de manière temporaire (pour du camping, par exemple) ou permanente. Les caravanes peuvent être tractées par des automobiles ou des camionnettes. Lorsqu'elles sont intégrées au châssis d'un petit camion, on parle alors d'autocaravane, camping-car ou « motorhome ».

Types d'utilisationDe nombreux terrains de camping accueillent les voyageurs en caravane en Europe dont plus de 10 000 terrains en France.

TypologieIl existe différents types de caravanes, les plus courantes ont un ou deux essieux. En Europe de nombreux constructeurs proposent des modèles aux plans et à l'ameublement variés. Le pays qui compte le plus de constructeurs est l'Allemagne (notamment Dethleffs, Hymer-Eriba, Bürstner, Fendt-caravan, Knaus, Tabbert, etc). Les pays scandinaves (Kabe, Polar ou Solifer) fabriquent plutôt des caravanes à deux essieux et surtout bien isolées, ce qui veut dire aussi plus chères. Quant aux caravanes françaises (Sterckeman, Caravelair ou La Mancelle), ce sont des caravanes légères et bon marché, seule La Mancelle est en haut de gamme et c'est une des seules semi-artisanale dont les modèles peuvent être largement personnalisés (les trois marques appartiennent au groupe Trigano).

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| BIOGRAPHIE | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

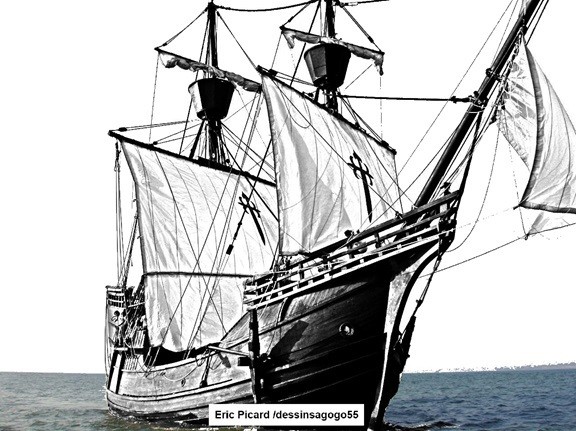

Caravelle (navire)

La caravelle (en portugais : caravela, en espagnol : carabela) est un navire à voiles à hauts bords inventé par les Portugais au XVe siècle dans le cadre de l'entreprise d'exploration lancée en 1415 par le prince Henri le Navigateur le long des côtes d'Afrique et dans les îles de l'océan Atlantique (Madère et les Açores) .

Étymologie

Le mot « caravelle » est une francisation du mot portugais caravela, dérivé de cáravo, lui-même issu du latin tardif carabus (« barque recouverte de peaux ») utilisé au VIe siècle, transposition de carabus signifiant « crabe ».

Caractéristiques

La combinaison d'une coque haute, d'un faible tirant d'eau et d'une voilure très manœuvrable fait des caravelles des bateaux révolutionnaires.

Les premières caravelles

La caravelle apparaît au XVe siècle au Portugal. C'est une embarcation d'une longueur de 20 à 30 mètres, avec un tonnage de l'ordre de 200 tonnes et un tirant d'eau réduit.

Les bords élevés permettent d'affronter les lames de l'océan Atlantique. Au cours des campagnes d'exploration de Henri le Navigateur, les caravelles se révèlent adaptées à la navigation en haute mer. La coque large qui n'a qu'un faible tirant d'eau, et le fond plat renforcé conviennent aussi à une exploration côtière.

Comme la caraque, la caravelle a plusieurs mâts où sont fixées des voiles auriques (trapézoïdales) favorables au vent arrière. Et des voiles latines (triangulaires) fixées librement au mât avec de longues vergues (cf. la Boa Esperança ci-contre) qui permettent de naviguer contre le vent.

Évolution

Au Moyen Âge, les coques étaient construites à partir d'un assemblage de bordés renforcé ensuite par des membrures. À la fin du XVe siècle, une nouvelle technique apparaît dans la construction des caravelles, consistant à installer d'abord les membrures sur la quille, et à les garnir ensuite de bordés.

Le gaillard d'avant et le château arrière augmenté sont apparus ultérieurement (cf. la Lisa von Lübeck). Ils donnent aux caravelles une plus grande stabilité et une meilleure manœuvrabilité, permettant une meilleure remontée au vent.

Utilisation durant les grandes découvertes historiques

De grands navigateurs ont utilisé la caravelle.

En 1487-1488, le navigateur Bartolomeu Dias dépasse le cap de Bonne-Espérance, au sud de l'Afrique, ouvrant la route de l'océan Indien vers les Indes aux Portugais.

En 1492-1493, l'escadre castillane de Christophe Colomb pour son premier voyage transatlantique (Palos de la Frontera-La Gomera dans les Canaries-San Salvador aux Bahamas) comprend une caraque, la Santa Maria, navire amiral, et deux caravelles la Pinta et la Niña ; la Santa Maria s'échouant sur l'île d'Hispaniola en décembre 1492, le voyage retour se fait avec les deux caravelles.

En 1498, le Portugais Vasco de Gama, premier Européen à atteindre l'Inde par le cap de Bonne-Espérance, navigue sur une caravelle.

En 1522, Cristóvão de Mendonça longe les côtes australiennes de La Grande Jave avec trois caravelles.

Reproductions de caravelles

Le quai des Caravelles à Palos de la Frontera

Les trois navires, dont deux caravelles, du premier voyage de Christophe Colomb ont été reproduits en 1992 et sont aujourd'hui installés à Palos, sur le quai des Caravelles (Muelle de las Carabelas), situé sur le Rio Tinto en contrebas de la colline de la Rábida. Les trois reproductions font partie d'un musée géré par la province de Huelva.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| BIOGRAPHIE | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Caraco (vêtement)

Femme en caraco, 1760.

Le caraco est une pièce du vêtement féminin du XVIIIe siècle. Il s'agit d'une veste, surtout caractérisée par ses longues manches collantes, par sa petite taille (opposée à l'ampleur des robes à la française à plis Watteau ou à la lourdeur des robes à paniers) et la présence de basques plus ou moins longues

Historique

Le caraco était souvent très simple : sa principale décoration était le tissu employé (les toiles de Jouy était très utilisées, mais aussi, le brocart), et non les ruchées et les franges, comme il était d'usage sur les costumes plus imposants comme la robe à la française.

Le caraco a surtout été porté dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il était d'abord porté par les paysannes ou les artisanes (il tirerait son nom d'une forme de petites basques situé dans le dos d'un corsage provençal, le cacaraca) avant d'être adopté par les couches plus aisées de la société comme costume de maison, ou de campagne. Du fait de sa simplicité et de son absence de décoration, le caraco ne pouvait être porté à la Cour ou lors de grandes occasions. C'était principalement un costume de Province, ce qui explique pourquoi le caraco devint très à la mode pendant la Révolution française : il était démocratique.

Il existe plusieurs types de caracos, mais parmi les plus connus on peut trouver le pierrot, et le « caraco à la Suzanne » (en référence à la Suzanne du Mariage de Figaro, une servante).

Aujourd'hui

Depuis le XIXe siècle » désigne une pièce de lingerie sans manches, un haut court et droit à fines bretelles, porté de manière légèrement flottante sur le buste, parfois avec une culotte assortie. Dans les années 1970, la mode hippie a remis ce vêtement tombé en désuétude à la mode, en en faisant un vêtement du dessus. Depuis les années 1990, le caraco est devenu une pièce portée à la fois dessus et dessous

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| BIOGRAPHIE | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||