Date de création : 09.04.2012

Dernière mise à jour :

11.02.2025

18683 articles

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Cinéma (959)

· A à Z : Sommaire (304)

· Mannequin de charme (914)

· Monde : France (3307)

· Musique (371)

· Calendrier : Événements (333)

· Monde : Etats Unis (1156)

· Département : Meuse (213)

· Cinéma : Films à classer (151)

· Calendrier : Naissances (246)

Thèmes

air amour annonce art article background base belle blogs cadre center centerblog

Articles les plus lus· Bienvenue sur

· Alessandra Sublet

· Lui : Célébrités nues

· 28 septembre : Naissances

· Loto (jeu de la Française des jeux)

· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés

· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)

· Omar Sharif

· A (Sommaire)

· Mannequin de charme : Sommaire

· Culotte : Sous les jupes des filles

· Julia Channel

· Femme

· Brigitte Lahaie

· Maureen O'Hara

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

écrire votre commentaire... peka eme

Par Anonyme, le 17.12.2024

lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.

il est toujours aussi gentil , accu

Par cuisine2jacques, le 15.12.2024

nicole aniston

Par Anonyme, le 26.10.2024

Monde

Bardiche

La bardiche est une arme d'hast, équipée d'un fer de hache allongé en forme de croissant. Le fer a deux points de fixation à la hampe : une à l’extrémité basse du croissant, l’autre en son milieu. L’extrémité haute du croissant forme une pointe permettant une utilisation d’estoc. La bardiche fut inventée en Europe orientale dans le courant du XIIe siècle, dans la région de Novgorod faisant partie de l'actuelle Russie.

La bardiche était une arme particulièrement efficace du fait de sa polyvalence : pas trop longue ni trop lourde, son fer robuste lui permettait de résister au choc de cavalerie lors de la charge, et sa longueur donnait l'avantage de causer de très profondes blessures, voire de tuer sur le coup les chevaux en les décapitant ou en les échinant, et la pointe permettait de transpercer les plates des armures. La hallebarde, est une modification créée par les pays occidentaux visant à égaler la bardiche. La hallebarde sépare le tranchant et la pointe, maintenant deux fers distincts mais forgés d'une seule pièce.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Anicroche (arme)

L'anicroche ou serpe de guerre est une arme d'hast européenne, utilisée pour frapper de taille et composée d'une serpe montée sur une hampe longue. Dérivant d'un outil agricole et forestier largement répandu en Europe, elle est facile à fabriquer et à prendre en main par la piétaille qui l'utilise au quotidien. Elle est parente de la guisarme qui s'en distingue par l'ajout d'une pointe de lance permettant de frapper d'estoc. L'anicroche permettait également de couper les jarrets des chevaux ou « désosser » un chevalier en lui arrachant ses pièces d'armure. Elle est de ce fait très efficace pour la capture du chevalier adverse afin d'en tirer rançon. Elle a été employée du XIVe au XVIe siècle.

De son usage découle l'expression française : « Il n'y a pas d'anicroche. » qui signifie qu'il n'y a pas de problème.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Pierrier

Un pierrier est un petit canon monté sur pivot, de façon à pouvoir disposer d’une grande latitude de tir en gisement et en hausse. Inventé au Moyen Âge, le pierrier reste utilisé jusqu'au XIXe siècle, notamment sur les navires de guerre ou les canonnières. Il peut tirer des boulets de pierre, des boulets de fer ou de la mitraille. Un pierrier sans précision est généralement à chargement par la bouche, mais il existe également des pierriers à chargement par la culasse, les pierriers à boîte.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

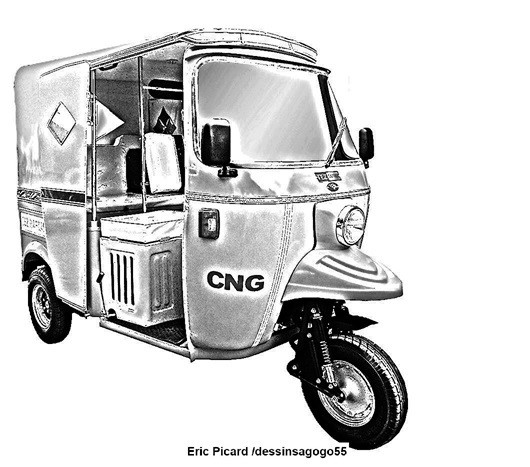

Pousse-pousse automatique

Un autorickshaw (également connu sous le nom d' auto rickshaw , auto tuk-tuk , tuctuc , mototaxi et une foule de variantes régionales) est un véhicule tricycle motorisé . Il s'agit d'une version motorisée du rickshaw traditionnel (petit chariot à deux roues tiré par une seule personne) et du bicitaxi (véhicule à trois roues propulsé par pédales).

Largement utilisé dans différentes régions d’Asie, le tuk-tuk est progressivement devenu populaire dans le monde entier. Ils sont fréquemment utilisés comme taxis et véhicules de livraison de marchandises, même si, dans certains endroits, ils ont une fonction presque exclusivement touristique. Il existe une variante appelée motocarro (ou tricycle motorisé pour le transport léger), dont la partie arrière est transformée en véhicule cargo, bien qu'en Colombie et dans d'autres régions d' Amérique latine, les autorickshaws des transports publics soient appelés mototaxi .

Les premiers modèles voient le jour dans les années 1960 combinant pousse-pousse et motos, produits au Japon et exportés quelques années plus tard dans de nombreux pays d' Asie . Ils ont rapidement atteint une grande pénétration et une grande acceptation dans des pays comme l'Inde et la Thaïlande . Cependant, depuis 1948 circulaient déjà en Italie des véhicules cargo, connus sous le nom de ape (fabriqués par la marque Piaggio Ape ) et finalement utilisés pour le transport de passagers.

Ils portent des noms différents selon les régions du monde et, dans certains endroits, ils portent généralement le même nom que la marque qui les commercialise, comme la société indienne Bajaj , la défunte société allemande Tempo (qui a construit des unités plus grandes) ou la marque Jinan Qingqi (d'où est dérivé le nom populaire qui leur est donné au Pakistan , chingchi ).

Distribution et variantes

Il est utilisé sous différents noms dans :

Asie

.

Bangladesh : On les appelle des baby taxis ou CNG , en raison du carburant qu'ils utilisent. Bien qu'ils disposent d'un taximètre, certains chauffeurs stipulent le prix à l'avance.

Cambodge : appelée tuk-tuk (en cambodgien : ទុកទុក), la variante remorque reçoit le même nom par extension , qui consiste en un chariot à deux roues tiré par une moto.

Chine : les pousse-pousse automatiques appelés sānlún mótuōchē se rassemblent généralement à côté des arrêts de train et de bus dans les villes et les grandes villes , bien que le cyclo-pousse ou sānlúnchē (en chinois :三轮车), un tricycle sans moteur utilisé comme taxi, soit également courant.

Philippines : appelé en espagnol philippin tricicleta ( anglais : tricycle ; tagalog : traysikel ; Cebuano : traysikol ). Il existe plus de trois millions de tricycles à essence, tandis que le gouvernement promeut des modèles électriques plus durables.

Inde : Ils sont connus sous le nom d'autorickshaw ( hindi : ऑटो रिक्शा) et sont très populaires dans presque toutes les villes. Ils ne sont pas autorisés dans le centre de Mumbai .

Indonésie : appelé Bajaj . Il existe également un modèle appelé bentor ou becak , que l'on ne trouve que dans la région de Gorontalo , dans lequel le conducteur se déplace derrière la cabine des passagers ou sur le côté

Laos : ils sont généralement plus longs, avec deux sièges se faisant face (à la manière des songthaew ) et sont appelés tuk-tuk , jąmbǫh (jumbo), sakai-làep (skylab) ou simplement thaek-sii (taxi). Les soi-disant sǎam-lâaw (samlor) sont une variante similaire au side-car .

Népal : Les vieux pousse-pousse équipés de moteurs diesel ont été interdits par le gouvernement en 2000, bien que les modèles alimentés par batterie, appelés safa tempo , aient continué à être utilisés (en nombre beaucoup plus restreint) . Grâce à cette interdiction, quelque 600 véhicules ont été retirés des rues de Katmandou .

Pakistan : appelé rickshaw , chand gari , taxi rickshaw ou chingchi rickshaw (en référence aux modèles de la société chinoise Jinan Qingqi Motorcycle), le gouvernement tente depuis 2008 de remplacer les anciennes unités à essence par des modèles quatre temps au GNC. Dans certaines villes, le nombre de pousse-pousse a augmenté de manière disproportionnée, la plupart travaillant illégalement.

Palestine : Vers la fin de la première décennie du 21e siècle , les mulets et les ânes ont été remplacés à Gaza par des tuk-tuk pour le transport interne. Les tuk-tuks ont été introduits clandestinement dans le pays mais ont été rapidement adoptés comme moyen de transport courant.

Sri Lanka : généralement appelé trois-roues ou parfois tuk-tuk . En 2013, il y avait environ 800 000 trois-roues dans le pays, dont 300 000 à Colombo , même s'il est courant d'en trouver dans la plupart des villes. Les chiffres officiels révèlent que plus de la moitié des accidents dans les transports publics sont causés par des trois-roues . Les tarifs sont stipulés à l'avance et il n'y a pas de réglementation à cet égard, même si à Colombo, vous pouvez trouver ceux qui utilisent un compteur.

Thaïlande : appelés tuk-tuk ( thaïlandais : รถตุ๊กตุ๊ก ou รถสามล้อเครื่อง ), ils constituent l'un des moyens de transport les plus courants, principalement dans les grandes villes avec des embouteillages comme Bangkok et Chiang Mai . Les premiers tuk-tuk sont arrivés dans le pays en provenance du Japon au milieu des années 1950, remplaçant le samlor ( สามล้อ en thaï, littéralement à trois roues , à propulsion humaine), et au début des années 1960, ils ont commencé à être produits en Thaïlande. Leur popularité auprès des touristes en a fait l’une des icônes nationales. Il existe environ 35 000 tuk-tuk dans toute la Thaïlande.

Vietnam – Ils sont connus localement sous le nom de xe lam ou lambretta (d'après la marque italienne Lambretta ). C'était l'un des principaux moyens de transport public du pays jusqu'en 1975. Plus courants que les modèles à double place sont ceux qui s'apparentent davantage au songthaew, avec deux rangées de sièges se faisant face pouvant accueillir confortablement jusqu'à huit passagers.

Amérique

Cuba : les soi-disant cocotaxis partagent trois roues avec les pousse-pousse automatiques mais avec une carrosserie arrondie, d'où dérive le nom. Il a été conçu pour le tourisme mais adopté par les Cubains eux-mêmes à La Havane .

Colombie : ils sont connus sous le nom de motocarros . Son utilisation se limite à la présence de trois marques : Piaggio (avec son modèle Ape), Muravei (qui possédait même sa propre usine d'assemblage en Colombie) et Bajaj RE (qui tente de placer Auteco avec le soutien du gouvernement, qui a autorisé son utilisation pour le service public dans les villes de moins de 50 000 habitants).

Equateur : ils sont connus sous le nom de tricimoto , mototaxi ou taximoto . Dans le canton de Puerto López, ils sont utilisés comme transport public et touristique, couvrant la majorité de la ville. Ils ont un prix de départ de 25 cents américains par personne, le prix augmentant en fonction de la distance.

El Salvador : les mototaxi ou tuk-tuk sont utilisés presque exclusivement comme alternative moins chère aux taxis traditionnels. Ils sont très rares à San Salvador, la capitale, étant plutôt communs à l'intérieur du pays et aux postes frontières. Ils circulent avec des plaques d'immatriculation de moto et leur utilisation comme taxi n'est pas réglementée par la loi.

Honduras : mototaxi , moto-rata .

Guatemala : le tuc-tuc , est utilisé comme moyen de transport dans les petites villes, ces dernières années il y en a eu des électriques . Il a été rendu célèbre par une promenade de Will Smith lors d'une visite qu'il a effectuée dans le pays en 2022 . .

Mexique : les motocars ou mototaxi sont utilisés dans certaines municipalités des États d' Oaxaca , Nuevo León , Yucatán , Chiapas ou Puebla , entre autres, étant principalement des modèles de marque Bajaj. À Mexico et dans l' État de Mexico, ce sont des motos conventionnelles attachées à une remorque bordée de sièges et circulent dans des délégations et des municipalités telles que Tláhuac , Iztapalapa , Ecatepec , Nezahualcóyotl , Chimalhuacán , entre autres.

Nicaragua : ils sont connus sous le nom de mototaxi ou caponera . Selon les estimations officielles, en 2010, il y avait 1 180 motos-taxis à Managua et près d'un millier qui opéraient illégalement.

Pérou : appelé mototaxi ou moto . On utilise un type de pousse-pousse automatique créé avec la partie avant et le moteur d'une moto attachés à un chariot à deux roues. Il existe également des modèles produits dans le commerce, comme ceux de la société indienne Bajaj. Ils sont très populaires dans presque tout le pays, étant largement utilisés à Loreto , Cajamarca , Piura , La Libertad , Lambayeque et dans plusieurs districts de Lima et Callao comme San Juan de Lurigancho , Comas , Villa el Salvador ou San Martín de Porres , entre autres. d'autres régions.

Europe

France : En 2011, des circuits en tuk-tuk électriques ont été lancés à Paris , visitant les principales attractions touristiques. Certains sont gratuits, financés par la publicité intégrée.

Angleterre : Les tuk-tuks sont disponibles au Royaume-Uni depuis 2003 pour un usage privé. En 2005, les syndicats des taxis ont manifesté contre les annonces d'acquisition d'une flotte pour les transports publics londoniens . En 2006, un homme d'affaires a introduit vingt unités à Brighton pour les utiliser comme transports publics, mais en raison des exigences de la législation du pays, il a abandonné l'entreprise au début de 2008.50

Italie : Ils sont connus sous le nom de ape (d'après le modèle Piaggio Ape) et sont produits depuis 1948 par la marque italienne. Bien qu’il ait été créé comme véhicule cargo, il est aussi parfois utilisé pour transporter des passagers.

Portugal : depuis les années 2010, des circuits en tuk tuk touristiques modernes ont été mis en place dans des villes comme Lisbonne ou Coimbra .

Afrique

Madagascar : Dans de nombreuses villes, les pousse-pousse (que l'on pourrait traduire du français par push-push , un pousse-pousse à deux roues sans moteur) sont très courants , mais on peut aussi voir quelques autorickshaws.

Soudan

Egypte

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

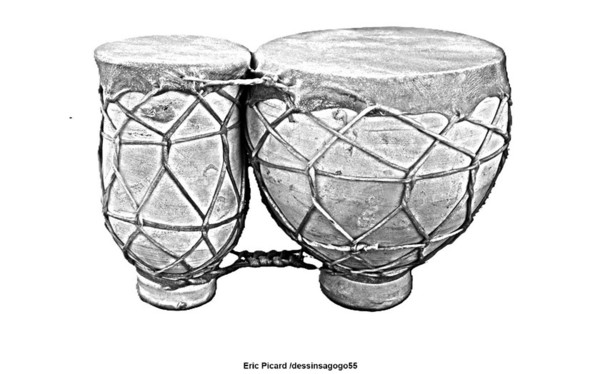

Talb

Le tabl, aussi appelé tbïla, tbal, tbel ou tobilat, est un instrument de percussion maghrébin.

Il s'agit d'une paire de petites timbales proches du nagara. Répandues en Algérie, en Tunisie et au Maroc, elles se retrouvent aussi au Yémen et en Égypte, bien que dans ce pays le même terme désigne aussi une variante de darbouka et même de grosse caisse, proche du davul. Ce terme est à l'origine[réf. nécessaire] de celui de la paire de timbales indiennes appelées tabla.

Elles sont en terre cuite et de taille inégale. Les peaux de chèvres y sont fixées sur le dessus à l'aide d'un entrelacements de cuirs tout autour des vases. Les dimensions sont variables, entre 20 et 50 centimètres de diamètre pour la plus grande.

Jouées avec les mains nues, elles sont utilisées dans la musique rurale et certaines confréries soufies comme les Aïssawas.

Le joueur de tabl le plus connu est Laarbi Batma (1948-1997), qui jouait dans le groupe Nass El Ghiwane.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | | ||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Serpent (musique)

Le serpent est un instrument à vent grave, à perce conique et dont l'embouchure est appelée « bouquin ». Bien qu'il soit en bois recouvert de cuir, il fait partie de la famille des cuivres, en raison de son procédé d'émission du son : le musicien fait vibrer ses lèvres dans cette embouchure, comparable à celle des cuivres actuels et de taille proche de celle du trombone. Il dérive peut être de la basse du cornet à bouquin, instrument connu dès le XVe siècle, mais est bien un instrument différent : il ne comporte que 6 trous d'harmonie, là où le cornet à bouquin en comporte un septième du côté opposé ; sa perce est aussi plus large ; et enfin le cornet à une forme hexagonale.

L'instrument présente une forme serpentine, particularité qui lui a donné son nom. Il est percé de six trous, ce qui permet de jouer toute l'échelle chromatique dans un registre proche de la voix de baryton (située entre le ténor et la basse). Il comporte, à son extrémité, un bocal métallique (ou branche d'embouchure), sur lequel s'adapte l'embouchure souvent faite en ivoire ou en corne.

Dans un grand espace comme celui d'une église, son timbre se marie merveilleusement avec la voix humaine, qu'il amplifie.

En tant que basse d'un ensemble instrumental, il peut, dans une certaine mesure, être considéré comme l'ancêtre du tuba.

Dans ses Mémoires concernant l’Histoire ecclésiastique et civile d'Auxerre (1743), seul écrit connu proposant une date précise d'invention du serpent, l'abbé Jean Lebeuf (1687-1760) attribue l'invention du serpent à un chanoine d'Auxerre, Edmé Guillaume. Il date cette invention de 1590. L'auteur ne cite malheureusement aucune source. L'origine du serpent reste, en l'absence de documents précis, difficile à définir. Vers 1641, à la cathédrale d'Orléans, le « sonneur de serpent » était « M[aîtr]e Henri Malis, choriste ». Dans Histoire d'une église : Monographie Historique et descriptive de l'Église Bénédictine de Saint-Seine-l'Abbaye, par Henri Chabeuf, le serpent est cité, à propos de la cérémonie des 5 et 6 septembre 1650, au cours de laquelle les reliques de Saint-Seine furent transférées dans une nouvelle chasse. Il est dit alors : « La musique de la Sainte Chapelle de Dijon, composée de seize voix, deux serpents et un cornet, était placée sur le jubé », etc. Des joueurs de serpent sont mentionnés ici ou là dans le personnel des maîtrises ; parfois ceux-ci sont aussi chantres, comme c'est le cas pour Pierre Laurent à la Chapelle royale.

Le serpent a longtemps accompagné le chant liturgique et le chœur dont il renforçait la partie grave lors des offices religieux. Il fut donc, pendant plus de deux siècles, essentiellement voué au soutien des formations vocales religieuses. Pour cela, il restera un des instruments principaux à l'église jusque vers 1830, époque où il fut petit à petit remplacé par d'autres instruments, d'abord par l'ophicléide puis par l'orgue (jusqu'au milieu du XIXe siècle et au-delà, l'orgue n'accompagnait pas le chant mais dialoguait avec lui ou jouait seul).

Au XIXe siècle le serpent est également utilisé dans l'orchestre symphonique. Ce nouvel emploi est souvent lié à la forte charge symbolique religieuse de l'instrument ; Mendelssohn lui confie ainsi une partie dans l'orchestre de son oratorio Paulus ; Berlioz, très injustement critique pour les qualités intrinsèques d'un instrument déjà en perte de vitesse, l'utilise de manière caricaturale dans le Songe d'une Nuit du Sabbat de sa Symphonie fantastique (1830), mouvement où il reprend le motif musical du Dies iræ liturgique. Cette symphonie, composée dans les derniers mois du règne de Charles X de France et la même année où fut jouée Hernani de Victor Hugo, est considérée comme le manifeste musical du mouvement romantique.

En Bretagne et en Normandie, le serpent est utilisé dans quelques églises jusqu'à la Première Guerre mondiale. Guy de Maupassant le cite dans sa nouvelle La Maison Tellier (1881) lors de la scène de la messe de communion.

Aujourd'hui

Après un abandon progressif dès le milieu du XIXe siècle, le serpent est redécouvert vers les années 1980, tout d'abord en Grande-Bretagne par Christopher Monk, qui est le premier à fabriquer des serpents sur un modèle du facteur français Baudoin. En France, ce sont Bernard Fourtet puis Michel Godard qui le réintroduisent dans la musique ancienne et, ensuite, dans le jazz. Il apparaît également dans le clip de Frontier Psychiatrist de The Avalanches. Les principaux spécialistes du serpent en France sont Michel Godard, Patrick Wibart et Volny Hostiou.

Dans la tradition de Berlioz, Bernard Herrmann, compositeur principalement connu pour avoir été lié au réalisateur Alfred Hitchcock, emploie cet instrument dans la musique des films La Sorcière blanche (1953) et Voyage au centre de la Terre d'Henry Levin (1959).

Dans le cadre de la réhabilitation du serpent, un colloque — intitulé « Le Serpent sans sornettes » — a lieu les 6 et 7 septembre 2011, aux Invalides, à Paris.

Luigi Morleo compose en 2012 Diversità: NO LIMIT, concerto pour serpent et orchestre à cordes, création mondiale au conservatoire de musique Nino Rota de Monopoli (Ba) en Italie.

L'orchestre national de Lille a enregistré en 2019 Adh Dhohr, concerto pour serpent et orchestre symphonique du compositeur Benjamin Attahir pour le label Alpha avec le soliste Patrick Wibart. Ce concerto fut nommé aux Victoires de la musique 2019 dans la catégorie compositeur.

Michel Godard, Le Chant du Serpent, Label La Lichère (LLL 37), Night and Day Distribution

Michel Godard (serpent et tuba) et le chœur des moines de l'abbaye de Ligugé, Répons, Studio SM (D2490), 1995

Patrick Wibart, Adh Dhohr, concerto pour serpent et orchestre, Benjamin Attahir, orchestre national de Lille - Label Alpha, Outhere 2019

Volny Hostiou, Le Serpent imaginaire, Hybrid'music 2012

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | | ||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Yuka (musique)

Les tambours yuka étaient joués à Cuba par les esclaves d'origine bantou lors des rituels palo monte, regla de Mayombe ou makuta.

Ils sont au nombre de trois :

caja (joué avec des baguettes appelées guagua ou cajita) ; tumba

mula ;

cachimbo, ou tumba, répandu dans la province d'Oriente et correspondant au ditumba, batterie de trois tambours faisant partie de la tradition luba (ou lube) venant du Kasaï.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | | ||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

JP Paris 2024 : Médailles par pays

Relevé du 8/09/2024 à 20 h 20

| Position | Équipe | Or | Argent | Bronze | Score final |

| 1 | Chine | 94 | 76 | 50 | 220 |

| 2 | Grande-Bretagne | 49 | 44 | 31 | 124 |

| 3 | États-Unis | 36 | 42 | 27 | 105 |

| 4 | Pays-Bas | 27 | 17 | 12 | 56 |

| 5 | Brésil | 25 | 26 | 38 | 89 |

| 6 | Italie | 24 | 15 | 32 | 71 |

| 7 | Ukraine | 22 | 28 | 32 | 82 |

| 8 | France | 19 | 28 | 28 | 75 |

| 9 | Australie | 18 | 17 | 28 | 63 |

| 10 | Japon | 14 | 10 | 17 | 41 |

| 11 | Allemagne | 10 | 14 | 25 | 49 |

| 12 | Canada | 10 | 9 | 10 | 29 |

| 13 | Ouzbékistan | 10 | 9 | 7 | 26 |

| 14 | Iran | 8 | 10 | 7 | 25 |

| 15 | Suisse | 8 | 8 | 5 | 21 |

| 16 | Pologne | 8 | 6 | 9 | 23 |

| 17 | Espagne | 7 | 11 | 22 | 40 |

| 18 | Inde | 7 | 9 | 13 | 29 |

| 19 | Colombie | 7 | 7 | 14 | 28 |

| 20 | Belgique | 7 | 4 | 3 | 14 |

| 21 | Thaïlande | 6 | 11 | 13 | 30 |

| 22 | Corée du Sud | 6 | 10 | 14 | 30 |

| 23 | Turquie | 6 | 10 | 12 | 28 |

| 24 | Cuba | 6 | 3 | 1 | 10 |

| 25 | Algérie | 6 | 0 | 5 | 11 |

| 26 | Hongrie | 5 | 6 | 4 | 15 |

| 27 | Tunisie | 5 | 3 | 3 | 11 |

| 28 | Azerbaïdjan | 4 | 2 | 5 | 11 |

| 29 | Israël | 4 | 2 | 4 | 10 |

| 30 | Mexique | 3 | 6 | 8 | 17 |

| 31 | Maroc | 3 | 6 | 6 | 15 |

| 32 | Hong Kong, Chine | 3 | 4 | 1 | 8 |

| 33 | Grèce | 3 | 3 | 7 | 13 |

| 34 | Venezuela | 3 | 2 | 1 | 6 |

| 35 | Slovaquie | 3 | 2 | 0 | 5 |

| 36 | Lettonie | 3 | 1 | 0 | 4 |

| 37 | Argentine | 2 | 3 | 8 | 13 |

| 38 | Danemark | 2 | 3 | 5 | 10 |

| 39 | Kazakhstan | 2 | 3 | 4 | 9 |

| 40 | Nigeria | 2 | 3 | 2 | 7 |

| 41 | Égypte | 2 | 2 | 3 | 7 |

| 42 | Malaisie | 2 | 2 | 1 | 5 |

| 43 | Portugal | 2 | 1 | 4 | 7 |

| 44 | Éthiopie | 2 | 1 | 0 | 3 |

| 44 | Singapour | 2 | 1 | 0 | 3 |

| 46 | Afrique du Sud | 2 | 0 | 4 | 6 |

| 47 | Équateur | 2 | 0 | 2 | 4 |

| 48 | Jordanie | 2 | 0 | 1 | 3 |

| 49 | Costa Rica | 2 | 0 | 0 | 2 |

| 50 | Indonésie | 1 | 8 | 5 | 14 |

| 51 | Géorgie | 1 | 4 | 4 | 9 |

| 51 | Nouvelle-Zélande | 1 | 4 | 4 | 9 |

| 53 | Tchéquie | 1 | 4 | 3 | 8 |

| 54 | Norvège | 1 | 3 | 3 | 7 |

| 55 | Irlande | 1 | 3 | 2 | 6 |

| 55 | Serbie | 1 | 3 | 2 | 6 |

| 57 | Mongolie | 1 | 3 | 0 | 4 |

| 58 | Irak | 1 | 1 | 3 | 5 |

| 59 | Croatie | 1 | 1 | 2 | 4 |

| 60 | Chili | 1 | 0 | 5 | 6 |

| 61 | Koweït | 1 | 0 | 1 | 2 |

| 61 | Namibie | 1 | 0 | 1 | 2 |

| 61 | Roumanie | 1 | 0 | 1 | 2 |

| 61 | Slovénie | 1 | 0 | 1 | 2 |

| 65 | Bulgarie | 1 | 0 | 0 | 1 |

| 65 | Arabie saoudite | 1 | 0 | 0 | 1 |

| 65 | Pérou | 1 | 0 | 0 | 1 |

| 68 | Taipei chinois | 0 | 3 | 2 | 5 |

| 69 | Autriche | 0 | 3 | 1 | 4 |

| 70 | Bosnie-Herzégovine | 0 | 2 | 0 | 2 |

| 71 | Finlande | 0 | 1 | 3 | 4 |

| 72 | Suède | 0 | 1 | 2 | 3 |

| 73 | Chypre | 0 | 1 | 1 | 2 |

| 73 | République de Moldavie | 0 | 1 | 1 | 2 |

| 75 | Kenya | 0 | 1 | 0 | 1 |

| 75 | Sri Lanka | 0 | 1 | 0 | 1 |

| 75 | Trinité-et-Tobago | 0 | 1 | 0 | 1 |

| 78 | Équipe paralympique des réfugiés | 0 | 0 | 2 | 2 |

| 79 | Lituanie | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 79 | Luxembourg | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 79 | Monténégro | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 79 | Maurice | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 79 | Népal | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 79 | Pakistan | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 79 | Vietnam | 0 | 0 | 1 | 1 |

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | | ||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||

| Jeux paralympiques | |||||||||||||||||||||||||||

| Les 169 délégations auxJeux Paralympiques de 2024 | |||||||||||||||||||||||||||

| JP Paris 2024 : Disciplines | |||||||||||||||||||||||||||

| JP Paris 2024 : Médailles par pays | |||||||||||||||||||||||||||

| JP Paris 2024 : Médailles françaises | |||||||||||||||||||||||||||

| Médalles françaises JP Paris 2024 en image page 1 | |||||||||||||||||||||||||||

| Médalles françaises JP Paris 2024 en image page 2 | |||||||||||||||||||||||||||

| Médalles françaises JP Paris 2024 en image page 3 | |||||||||||||||||||||||||||

| Médalles françaises JP Paris 2024 en image page 4 | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| < | |||||||||||||||||||||||||||

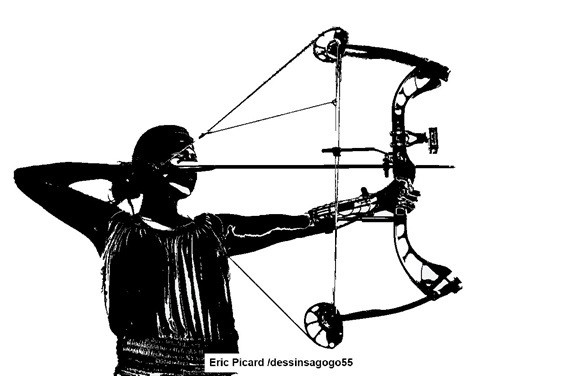

Tir à l'arc

Le tir à l'arc est un sport de précision et de concentration dans lequel les compétiteurs tentent de tirer leurs flèches au centre d'une cible avec leur arc. Historiquement, le tir à l'arc a été utilisé pour la chasse et le combat, tandis que dans les temps modernes, son utilisation principale est celle d'une activité sportive. Une personne qui pratique le tir à l'arc est appelée un archer.

Cet article traite principalement les différents genres de compétitions pratiqués actuellement en Occident, pour le tir à l'arc japonais, voir l'article kyudo, pour la description détaillée de l’arc et des accessoires de l’archer voir l’article arc (arme).

Le tir à l'arc est un sport olympique. Lors des compétitions, hommes et femmes sont séparés.

Pendant 10 000 ans au moins, le tir à l'arc était pratiqué pour chasser ou faire la guerre. Vers 1500, l'arrivée de l'arquebuse entraîne une disparition progressive de l'utilisation guerrière de l'arc.

Le tir à l'arc devient alors un loisir puis un sport à part entière. L'une des premières compétitions se déroule en 1583, en Angleterre, avec plus de 3 000 participants.

Les compétitions de tir à l'arc faisaient déjà partie des Jeux olympiques de 1900, 1904, 1908 et 1920 puis, après une longue interruption, le tir à l'arc y fut réintroduit en 1972.

Actuellement, au niveau mondial, deux fédérations font la promotion du tir à l'arc : la Fédération internationale de tir à l'arc (FITA) devenue la World Archery Federation (WA) en juillet 2011 et l'International Field Archery Association (IFAA).

En France, le tir à l'arc est représenté par la Fédération française de tir à l'arc et France Field Tir Libre, mais est également intégré dans certaines fédérations multi-sports comme :

La FSCF (Fédération sportive et culturelle de France)

l'UFOLEP (Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique)

la FNSMR (Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural)

la FSGT (Fédération Sportive et Gymnique du Travail)

la FFRS (Fédération Française de la Retraite Sportive)

Les chasseurs à l'arc sont regroupés au sein de la Fédération française des chasseurs à l'arc (FFCA).

World Archery Federation et fédérations affiliées

En 1931, la première organisation internationale voit le jour à Lviv en Pologne, où la France, la République tchèque, la Suède, la Hongrie, l’Italie, la Pologne et les États-Unis créent la Fédération internationale de tir à l'arc (FITA), renommée en World Archery Federation en 2011. Au 4 octobre 2012, la fédération comporte 149 organisations membres.

Seule la World Archery Federation est reconnue par le comité international olympique.

La WA est représentée en France par la FFTA (Fédération française de tir à l'arc), en Belgique par la Fédération belge de tir à l'arc, au Canada par la Fédération canadienne des archers, en Suisse par l’Association suisse de tir à l'arc (ASTA-SBV), en Algérie par la Fédération algérienne de tir sportif (FATS).

International Field Archery Association et fédérations affiliées

En 1970, l'IFAA (International Field Archery Association) voit le jour aux États-Unis. L'IFAA fait essentiellement la promotion du tir « Field » (tir en environnement naturel) en restant proche d'un esprit de chasse, mais organise également des épreuves en intérieur (« indoor »). Elle représente une trentaine de pays et 30 000 archers dans le monde. Elle est représentée en France par la FFTL (France Field Tir Libre), en Suisse par la FAAS (Field Archery Association Switzerland), au Canada par la Fédération canadienne des archers (FCA).

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | | ||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

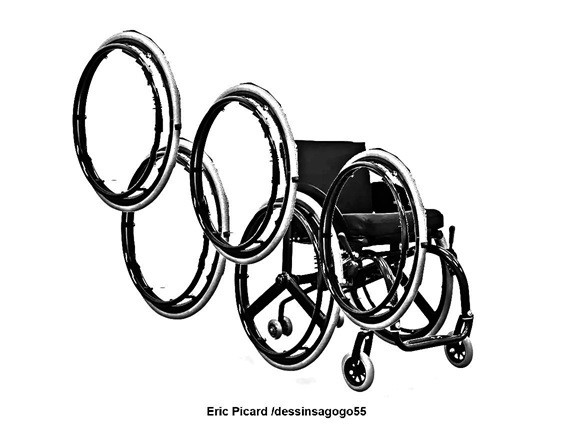

Jeux paralympiques

Les Jeux paralympiques (JP) sont une compétition multisports, similaire aux Jeux olympiques, mais réservée aux athlètes présentant un handicap physique, qu'il soit moteur ou visuel, ou un handicap mental. Les JP ont lieu tous les quatre ans, en alternance été/hiver comme les Jeux olympiques.

Les personnes atteintes de surdité peuvent prendre part aux Deaflympics. Les personnes présentant un handicap mental pouvaient aussi participer aux Jeux olympiques spéciaux jusqu'à leur réintégration en 2012 aux Jeux paralympiques d'été de 2012 (après en avoir été exclus depuis 2000).

Ludwig Guttmann, médecin neurologue de l'hôpital de Stoke Mandeville dans le comté de Buckinghamshire près de Londres, eut l'idée d'organiser à partir de 1948 sur le terrain de l’hôpital les premiers « Jeux mondiaux des chaises-roulantes et des amputés » (« World Wheelchair and Amputee Games »). Connus plus tard sous le nom de « Jeux de Stoke Mandeville (en) », ils étaient destinés à réhabiliter par la pratique physique des victimes et anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale devenus paraplégiques. Deux équipes d’anciens combattants ont alors participé à une unique épreuve, le tir à l’arc.

Parallèlement, ont lieu à Saint-Étienne, à l'initiative d'Yves Nayme, plusieurs éditions de jeux internationaux pour les personnes handicapées physiques (jeux européens de 1966, jeux mondiaux de 1970 et 1975 et championnats du monde de 1990). Yves Nayme organise également, avec son équipe stéphanoise, des jeux d'hiver à Courchevel en 1972.

Les personnes atteintes de paralysie cérébrale participent aux Jeux paralympiques depuis les Jeux d'Arnhem en 1980.

Depuis les Jeux paralympiques d’été de Séoul en 1988, les Jeux paralympiques sont organisés dans la même ville que les Jeux olympiques et se déroulent après ceux-ci.

Les premiers Jeux paralympiques africains auraient dû avoir lieu à Rabat au Maroc en janvier 2020. Ils ont cependant été reportés pour des raisons logistiques et matérielles.

Les Jeux paralympiques d'été de 2020 à Tokyo ont été reportés à 2021, tout comme les Jeux olympiques d'été de Tokyo en 2020, en raison de la pandémie de Covid-19, ce qui est une première dans l'histoire des Jeux paralympiques.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | | ||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||