Date de création : 09.04.2012

Dernière mise à jour :

11.02.2025

18683 articles

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Cinéma (959)

· A à Z : Sommaire (304)

· Mannequin de charme (914)

· Monde : France (3307)

· Musique (371)

· Calendrier : Événements (333)

· Monde : Etats Unis (1156)

· Département : Meuse (213)

· Cinéma : Films à classer (151)

· Calendrier : Naissances (246)

Thèmes

air amour annonce art article background base belle blogs cadre center centerblog

Articles les plus lus· Bienvenue sur

· Alessandra Sublet

· Lui : Célébrités nues

· 28 septembre : Naissances

· Loto (jeu de la Française des jeux)

· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés

· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)

· Omar Sharif

· A (Sommaire)

· Mannequin de charme : Sommaire

· Culotte : Sous les jupes des filles

· Julia Channel

· Femme

· Brigitte Lahaie

· Maureen O'Hara

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

écrire votre commentaire... peka eme

Par Anonyme, le 17.12.2024

lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.

il est toujours aussi gentil , accu

Par cuisine2jacques, le 15.12.2024

nicole aniston

Par Anonyme, le 26.10.2024

Monde

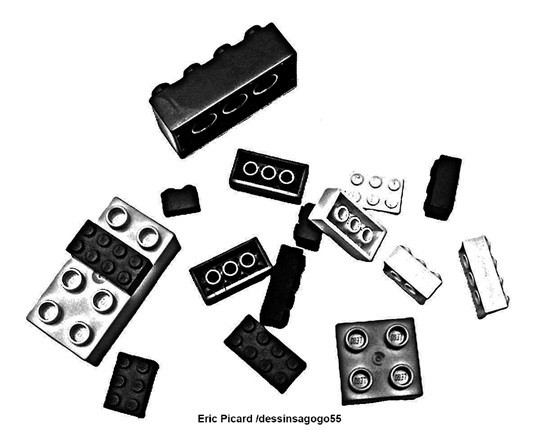

Jouet

Un jouet est un objet dont la fonction principale est ludique et récréative et donc de permettre le jeu.

Les jouets sont généralement associés aux enfants ou aux animaux domestiques, mais il n'est pas inhabituel pour les adultes et pour certains animaux non-domestiques de jouer avec des objets. Beaucoup d'objets sont fabriqués pour servir de jouets, mais certains qui sont produits pour d'autres buts peuvent également être utilisés comme des jouets.

L'origine des jouets remonte aux débuts de la civilisation humaine : des poupées représentant des enfants, des animaux et des soldats, ainsi que les représentations des outils utilisés par les adultes ont été découverts sur les sites archéologiques.

Les jouets, et les jeux en général, ont une fonction importante quand il servent à l'apprentissage : ils ont une fonction éducative, mais ils peuvent l'être de façon indirecte (pour mesurer l'adresse, la patience, le sens de l'équilibre, le savoir, l'intelligence pratique, l'esprit d'équipe, etc.). Les enfants utilisent des jouets et des jeux pour découvrir leur identité, aider leur corps à grandir, apprendre les causes et les effets d'une action, explorer les relations et pratiquer les compétences dont ils auront besoin une fois adulte. Les adultes utilisent les jouets et les jeux pour renforcer les liens sociaux, enseigner, se souvenir de leur jeunesse, découvrir leur identité, exercer leur esprit et leur corps, explorer les relations, pratiquer leurs compétences, et agrémenter leurs espaces de vie.

Les jouets sont plus qu'un simple divertissement et la façon dont ils sont utilisés influencent profondément de nombreux aspects de la vie.

Certains jouets sont fabriqués principalement pour être des pièces de collection et ne sont pas destinés au jeu.

Histoire

Une origine très ancienne

La plupart des jeunes mammifères, dont les humains, ont été observés en train de jouer avec tout ce qu'ils pouvaient trouver à leur portée (cf. Homo ludens, 1938). Par ailleurs, les jouets ont une histoire aussi ancienne que la civilisation humaine elle-même. Les premiers jouets ont été retrouvés en Afrique et dateraient de l’âge de la pierre. Ce sont des poupées qui auraient servi à divertir les plus petits, mais également à transmettre certaines notions de bases en médecine aux générations futures. Des jouets et des jeux ont été découverts dans des tombes d'enfants. Ils ont été décrits dans certains écrits de nos plus anciennes littératures. Les premiers jouets sont fabriqués à partir de matériaux trouvés dans la nature, comme des roches, des bâtons, et de l'argile.

Les jouets provenant des fouilles de la civilisation de la vallée de l'Indus (-3000 / -1000) sont de petites charrettes, des sifflets en forme d'oiseaux, des singes et des jouets qui pourraient glisser sur une chaîne.

Dans les fouilles de la ville de Suse (IIe millénaire av. J.-C.) ont été retrouvés dans des tombes de princes morts en bas âge des jouets miniatures à roulettes en calcaire et bitume, des représentations de lions et de hérissons, des têtes de poupées en terre cuite au visage clownesque, dont certaines présentent, à la base du cou, des trous permettant d'y attacher un vêtement et de les fixer sur des corps grossièrement façonnés.

Il y a plus de quatre mille ans, les enfants de l'Égypte antique jouent avec des poupées qui portent des perruques et des membres mobiles en pierre, en céramique ou en bois. Dans la Grèce antique et la Rome antique, les enfants jouent avec des poupées de cire ou de terre cuite, des bâtons, des yo-yos, des dès et des osselets, les garçons plus spécifiquement jouent aux arcs et flèches ou font des courses de char. Depuis l’Antiquité, des rôles prédéterminés sont distribués selon les sexes, reproduisant des stéréotypes ancestraux. Les jouets sont principalement offerts lors des fêtes de fin d'année (Saturnales, Anthestéries). Lorsque les enfants grecs, en particulier les filles, grandissent, il est d'usage pour eux de sacrifier les jouets de leur enfance à des dieux. À la veille de leur mariage, les jeunes filles d'environ quatorze ans offraient leurs poupées dans un temple comme un rite de passage vers l'âge adulte. Pareillement, les petits garçons romains qui jouaient avec des noix, devaient en « prendre congé ».

Vers les jouets modernes

Comme la technologie a changé et que la civilisation a progressé, les jouets ont aussi changé. Alors que les jouets antiques ont été faits à partir de matériaux trouvés dans la nature comme la pierre, le bois, les os, et l'argile, les jouets modernes commencent par adopter en plus la porcelaine, le carton et le papier mâché au début du XIXe siècle, puis plus tard s'ajoutent des matériaux comme le caoutchouc, les alliages à base d'étain, et le fer-blanc, ainsi que des mécanismes à ressort. Dès les années 1920-1930, l'aluminium, les premières matières plastiques comme le celluloïd, les textiles en matières synthétiques prennent peu à peu le dessus, et finissent par s'imposer dans les années 1950.

Les anciens jouets étaient souvent fabriqués par les parents et la famille des enfants qui les ont utilisés, ou par les enfants eux-mêmes. Les jouets modernes, en revanche, sont souvent produits en masse et vendus dans les magasins. Le marché du jouet prend son essor en France vers 1890-1900 avec des sociétés comme Kratz-Boussac et N. K. Atlas, et les petits fabricants sont soutenus par les premiers Concours Lépine (1901-1904), dans un marché européen largement dominé par les producteurs allemands tels que Bing. Cette situation évolue dans les années 1930, avec cette fois les productions américains qui dominent le marché ; Louis Marx and Company (en) devient en 1937, le premier fabricant mondial en termes de volume.

Les jouets aujourd'hui

La nature des jouets se modifie, illustrée par les changements qui ont eu lieu dans l'un des plus anciens et des plus universels des jouets de l'homme : la poupée. Les plus anciennes étaient de simples poupées et des sculptures en bois et en paquets d'herbe. Les poupées égyptiennes sont parfois jointes de sorte que leurs membres puissent se déplacer de façon réaliste. Dès le début des années 1800 et la révolution industrielle qui marque l'âge d'or du jouet, il y avait des poupées qui pouvaient dire « maman ». Aujourd'hui, il y a des poupées qui peuvent reconnaître et identifier des objets, la voix de leur propriétaire, et choisir parmi des centaines de phrases pré-programmées pour répondre. Les matériaux à partir desquels sont fabriqués les jouets ont changé, ce qui a fait changer les jouets eux-mêmes, mais pas le fait que les enfants jouent avec des jouets.

En 2022, les plus grosses entreprises de jouets sont MGA Entertainment Inc., The Lego Group, Bandai Namco, Hasbro et Mattel, soit un marché largement dominé par les entreprises américaines. L'ensemble du marché pèse près de 171 milliards de dollars en termes de ventes cumulées rapportées aux chiffre d'affaires

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Jouet — Wikipédia (wikipedia.org) | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | Jouet | ||||||||||||||||||||||||||

| Jouets à Noël ? | |||||||||||||||||||||||||||

| Jouet : S.O.S conso : 15 000 jouets dangereux | |||||||||||||||||||||||||||

| Jouet de noël : 243 millions en 2011 | |||||||||||||||||||||||||||

| Jouet de Noel : Seconde main | |||||||||||||||||||||||||||

| Train (Jouet) | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

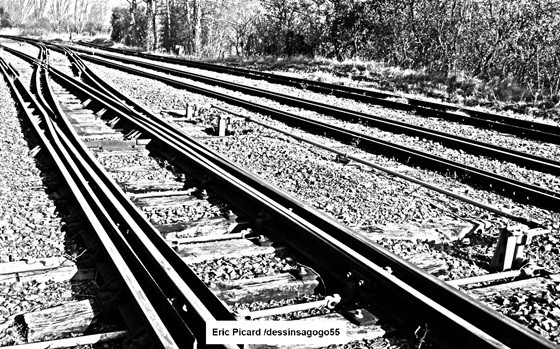

Aiguillage

Un aiguillage, dans le langage courant, est un appareil de voie servant à faire changer de voie un train. Dans les compagnies de chemins de fer francophones, cet appareil est couramment appelé aiguille par le personnel.

Plus généralement, l'aiguillage est le fait d'aiguiller un train, c'est-à-dire lui attribuer une direction.

Le principe de l'aiguillage repose sur la forme des roues des trains : c'est le boudin, sur sa partie intérieure, qui assure le guidage dans les appareils de voie au niveau des lames et le contre-rail au niveau du coeur.

Diagramme animé d’un aiguillage. La voie A bifurque vers B (voie directe) ou C (voie déviée)

En se rapportant au schéma ci-dessus :

le côté A s'appelle la pointe ;

les côtés B et C forment le talon ;

les parties mobiles (en rouge) s'appellent les lames d'aiguilles. Elles glissent sur des plaques en fer régulièrement graissées appelées patins ;

la partie où se croisent les voies est appelée le cœur. Au niveau du cœur, on trouve un contre-rail (en noir) destiné à guider l'intérieur des roues.

Un aiguillage peut être pris en pointe voie directe (A -> B), en pointe voie déviée (A -> C) ou en talon (B ou C -> A).

Une prise en pointe voie directe ou une prise en talon ne nécessite pas, en général, de ralentissement du train. En revanche, une prise en pointe voie déviée impose toujours un ralentissement (30 km/h, 60 km/h, 90 km/h voire 160 km/h en fonction des caractéristiques de la ligne).

Pour une aiguille sur une voie simple, il y a deux lames d'aiguilles et un cœur(branchement simple). Lorsqu'il s'agit d'une voie à double écartement imbriqué, il y a alors huit lames et quatre cœurs (valable également pour une TJD = Traversée jonction double). Enfin dans le cas d'un aiguillage triple (deux aiguillages imbriqués), il y a quatre lames et trois cœurs.

Il existe des aiguilles qui sont manœuvrées manuellement à pied d'œuvre, d'autres manœuvrées à distance manuellement depuis un poste d'aiguillage, d'autres hydrauliquement (système historique), et le plus souvent électriquement.

Certains aiguillages sont dits talonnables renversables car les aiguilles peuvent être basculées par un train qui les « prend en talon » (par une des deux branches), et restent dans la position du dernier passage (un train qui les « prendrait en pointe » irait dans la direction du dernier passage sauf intervention manuelle), d'autres sont « talonnables non renversables » car à l'inverse des précédentes elles reprennent toujours une direction par défaut à l'aide d'un ressort de rappel.

Les contrôleurs électriques d'application (et de décollage) des aiguilles renseignent l'aiguilleur (au moyen de lampes ou de répétiteurs électro-mécaniques) sur la direction effective de l'aiguillage et empêchent l'ouverture du signal de protection de l'aiguillage en cas d'absence de contrôle impératif permanent; si une observation directe de l'appareil de voie ne laisse apparaitre aucune anomalie et que toutes les autres conditions d'ouverture du signal sont réunies, alors on appellera cela un « défaut de contrôle pour la direction de droite ou de gauche ».

Il existe sur le réseau français différents contrôleurs en voie comme le contrôleur PAULVE.

Le VCC est un verrou carter coussinet qui outre sa fonction de contrôle assure en plus le verrouillage de la lame appliquée et l'ouverture de la lame ouverte.

Les aiguillages peuvent être munis d'un système de réchauffage au gaz ou électrique pour permettre leur utilisation en cas de givre ou d'accumulation de neige.

(NB : les informations ci-dessous se réfèrent aux règles en vigueur sur le réseau de la SNCF)

Comment le conducteur sait-il qu'il va prendre la voie directe ou la voie déviée (ou la direction de gauche ou de droite) ?

Hormis quelques cas où il ne le sait pas car les deux directions sont identiques et qu'elles peuvent être parcourues à la même vitesse (cas des évitements entre Épernay et Reims, ligne à une seule voie pour les zones où il y a deux voies afin de permettre aux trains de se croiser sans ralentir, cas de certaines aiguilles entre Paris-Nord et Creil dans la zone de la bifurcation sur la ligne à grande vitesse, etc.), le plus souvent il est averti de l'une des deux manières suivantes :

par une « indication de direction » (annoncée) à distance et rappelée au niveau du signal de protection (de manière à pouvoir s'arrêter avant celui-ci en cas d'erreur de direction et permettre une « reprise d'itinéraire » par l'aiguilleur après confirmation de l'arrêt car les aiguilles sont « zonées », c'est-à-dire qu'un enclenchement électrique interdit de manœuvrer une aiguille à partir du moment où un train est reçu sur signaux ouverts),

par une indication de vitesse à distance, qui est soit de la forme écrite en chiffres sur un tableau, soit symbolisée par une indication lumineuse (passage à 60 ou à 30) ou mécanique (passage à 30 seulement).

Amérique du Nord

En Amérique du Nord, la position des aiguilles est indiquée le plus souvent par une cible réflectorisée, pivotant sur un axe vertical solidaire du levier, et dont la couleur change selon la position de l’aiguillage.

Sur une voie principale, on aura une cible verte pour la position normale, et rouge pour la position renversée.

Sur une voie secondaire (triage, embranchement, etc.), on aura une cible jaune pour la position normale et rouge pour la position renversée.

On considère que c'est dans le cadre de la réalisation du Surrey Iron Railway que William Jessop et ses collaborateurs mirent en œuvre pour la première fois au tout début du XIXe siècle un aiguillage, qu'il aurait conceptualisé dès en 1789, à l'époque pour des rails "à ventre de poisson". Si le cœur est bien présent, le branchement se fait par rail mobile. Le conditionnel reste de mise car ceci ne fit pas l'objet d'un dépôt de brevet à l'époque

En 1832, Charles Fox dépose le brevet du système d'aiguille mobile

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||

| Ferroviaire (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Achard (cuisine)

Achards de légumes.

Les achards (étymologie de l'hindi achaar ou du malais atchar, ou du persan atchãrd) sont une spécialité culinaire sud-asiatique qui accompagne les caris.

Description

Elle se compose de menus morceaux de légumes (haricots verts, chouchou, carotte, chou palmiste, citron…) qu'on a fait blanchir puis macérer dans une saumure légèrement huilée, où entrent le gingembre, le piment et le curcuma.

Utilisation

Utilisée par les marins portugais pour conserver les aliments, la recette a essaimé dans tout l'océan Indien et même dans le Pacifique. On en retrouve par exemple en Nouvelle-Calédonie (notamment achards de légumes, de bambou, de citrons et de trochus).

Exemples

On peut distinguer plusieurs sortes d'achards, selon le légume employé :

les achards de légumes, un classique (haricots verts, carottes, chou) ;

les achards de palmiste, au cœur de palmiste ;

les achards de citrons ;

les achards baba figue, à la fleur de régime de banane ;

les achards ti jacques, au fruit du jacquier ;

les achards vacoa, au chou de vacoa ;

les achards de mangues ;

les achards de bambou ;

les achards d’aubergine ;

les achards de trochus ;

etc.

Même si les achards sont d’abord une spécialité de l'Inde, du Pakistan, de l'Iran, et des îles ayant connu une immigration depuis le sous-continent indien, notamment La Réunion, Maurice et la Nouvelle-Calédonie, d’autres pays en produisent aussi à partir de fruits ou de légumes locaux. Ainsi, l’Azerbaïdjan produit des achards à base de chou, et des achards de mangue sont spécifiquement consommés à Madagascar et aux Comores.

En Belgique, il en existe aussi à base de rhubarbe et de griottes encore appelées cerises du Nord, mais il s’agit alors de préparations artisanales dues à des amoureux des cuisines créoles

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

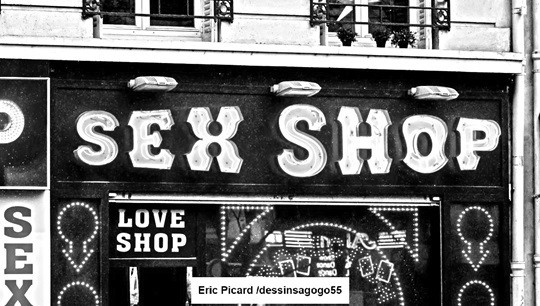

Sex shop

Un sex shop (anglicisme pour « boutique de sexe »), parfois traduit en boutique érotique, est un commerce qui vend du matériel pornographique, des accessoires et des services liés à la sexualité.

Les sex shops mettent généralement en vente :

des sex-toys (godemichets, vibrateurs, vibromasseurs, poupées gonflables, jouets, pénis en gélatine, vaginette, stimulateur clitoridien, plug anal, masturbateur, etc.)

Lingerie coquine (culotte ouverte, porte-jarretelles, ensemble lingerie, body)

des accessoires de diverses paraphilies

des préservatifs, lubrifiants sexuels, etc.

des revues, ouvrages, films (cassettes vidéo, DVDs) à caractère érotique ou pornographique.

des tenues érotiques (robe ultra sexy)

Accessoires BDSM (fouet, menottes)

Certains sex shops ont par ailleurs des cabines de visualisation de films pornographiques. Dans certains cas, on y trouvera également un peep show.

Les sex shops se développent de plus en plus sur Internet, car on peut y faire ses achats discrètement.

Le premier sex-shop du monde a été ouvert à la Noël 1962 à Flensbourg (frontière germano-danoise) à l'initiative de la célèbre Beate Uhse. Elle avait le nom de „Fachgeschäft für Ehehygiene“ (magasin spécialisé pour l'hygiène maritale). Plusieurs sex-shops portent encore son nom en Allemagne et il y a même un musée érotique Beate Uhse à gare de Berlin Zoologischer Garten.

En France, depuis 1970, ils sont interdits d'entrée aux mineurs. Depuis 1973, leurs vitrines doivent être opaques. Depuis la loi de finance du 30 décembre 1986, leurs bénéfices sont surtaxés. Depuis une loi de 1987, ils sont interdits d'installation à moins de cent mètres des établissements scolaires.

Autour de 1973, la géographie des sex shops commence à se préciser en France ; elles sont présentes dans les principales villes françaises. À Paris, Pigalle, la rue de la Gaîté et la rue Saint-Denis sont occupées. Les sex-shops deviennent les emblèmes et les producteurs d’une nouvelle définition des quartiers chauds : un espace fortement sexualisé mais différent des quartiers de prostitution traditionnels. Après 1973, la préhistoire des sex-shops est terminée : ce type de boutique n’est plus considéré comme une nouveauté, il fait partie du paysage urbain.

Aux États-Unis, certains États prohibent les sex shops ou les types d'accessoires que l'on y vend pour des motifs de « moralité ». L’Alabama interdit l’achat ou la vente d’accessoire érotique avec l'"Anti-Obscenity Enforcement Act (en)". Cependant il est tout de même autorisé d’en posséder. Au Texas, une personne commet une infraction si elle fait la promotion ou possède tout matériel ou dispositif "obscène" et condamne judiciairement celui qui en possède plus de six au travers du "Texas obscenity statute (en)".

Dans d'autres pays, comme la France, les sex shops sont légaux ; leur accès est réservé aux personnes majeures.

Il existe par ailleurs des sex shops vendant par correspondance (et envoyant leurs produits sous « pli discret »).

Depuis le développement du Web, la vente de ces produits se fait maintenant essentiellement sur Internet. Le terme sex shop en ligne, ou sex shop online, est d'abord utilisé. À partir des années 2020, le terme love shop en ligne se généralise, traduisant à la fois une démocratisation du concept de sex shop et une mue tournée vers la vente d'objets plus variés, en lien avec la sexualité et non plus en lien avec le sexe.

Sexy-Avenue (Dreamnex SA), le premier Sexshop en ligne Francophone voit le jour en 1999 suivi quelques années plus tard par Senkys (Dream Store SA) et Adam et Eve (Beate Uhse)

Certains sex shops se spécialisent dans une certaine clientèle, comme dans la vente de produits destinés à la communauté homosexuelle. Les premières boutiques d'accessoires gay voient le jour dans le quartier du Marais, à Paris, avant d'être également présentes sur Internet. C'est le cas pour Rob-Paris (qui a fermé en 2023).

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| https://fr.wikipedia.org/wiki/Sex_shop | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Malle automobile

La malle automobile a été créée pour le transport d’objets pendant les voyages à bord des voitures attelées aux chevaux au XIXe siècle. Pendant longtemps arrimée sur les toits des véhicules, elles ont évolué pour devenir, lors de l’apparition des automobiles, un véritable article de luxe.

Histoire

Les malles automobiles ont évolué avec l’histoire des voitures, notamment grâce à la création des limousines. Ces grands véhicules, dont la carrosserie était divisée en deux parties – une réservée aux passagers et une aux conducteurs, qui restaient assis dehors, sous un espace couvert –, disposaient d’une importante galerie sur leur pavillon. Cette large surface, nommée « l'Impériale », permettait l'installation de malles capables de transporter les objets les plus divers lors des voyages.

Plusieurs malletiers ont développé des modèles de malles pour les limousines, le plus souvent sur mesure, avec différents systèmes d’arrimage spécialement conçus pour leur installation sur la voiture. Le spécialiste dans le domaine a été la maison Moynat, qui a breveté plusieurs dispositifs d’arrimage des bagages pour automobiles et a même édité des catalogues entiers, uniquement dédiés aux malles automobiles.

Vers 1910, les limousines ont commencé à être remplacées par les « coupé-limousines » et les impériales ont disparu. Des porte-bagages sont installés derrière les automobiles et donnent naissance aux malles arrière.

Après le déplacement des malles de l'impériale de la voiture vers l'arrière, elles commencent à être placées entre la carrosserie et la roue de secours puis, en 1928, la maison Moynat invente une malle à glissement latéral. Ce système, qui permettait de glisser facilement valises et porte-habits dans les malles, a inspiré les coffres des voitures contemporaines.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| https://fr.wikipedia.org/wiki/Malle_automobile | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

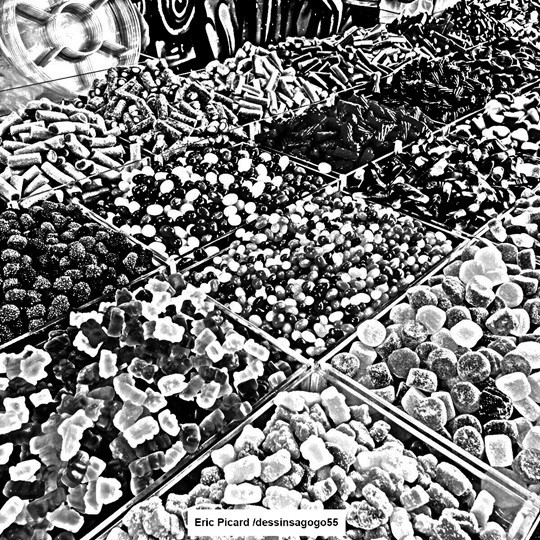

Bonbon

Un bonbon est une confiserie, généralement aromatisée et colorée, avec divers goûts, consistances et textures, et parfois salés (ex. : caramels salés) ou légèrement voire très fortement acidifiés. Ils peuvent être fourrés et sont parfois alcoolisés... On en compte en France plus de 20 variétés et plus de 600 spécialités régionales, vendus au poids, en vrac ou conditionnés en sachet, emballés individuellement ou non.

Les sucreries datent probablement de la préhistoire.

Six cents ans avant notre ère, les Perses, découvrant qu'un « roseau » donne du « miel » sans nécessiter de ruche, ils en font une friandise. Le loukoum est préparé à partir de sirop de datte.

Les pâtissiers et confiseurs produisent divers types de sucreries, mais qui restent longtemps des produits de luxe. Le bonbon de malte, réputé soigner (ou ne pas soigner) le mal de mer à l'époque de Théophile gautier, n'était semble-t-il que des pastilles de Vichy (à base de bicarbonate de soude) présenté sous une autre forme.

Sa consommation varie selon les contextes socioculturels et familiaux, selon la période de l'année (fêtes d'Halloween, de noël, de pâques, anniversaires...).

Elle a été et est encore fortement poussée par l'industrie sucrière et la baisse des coûts du sucre, au XIXe siècle, et par l'industrie agroalimentaire qui a profité de l'extension de la culture de la betterave à sucre et de la canne à sucre. Ce marché, hautement lucratif, est l'un des plus rémunérateurs de l’industrie agroalimentaire (chiffre d'affaires : plus d'1,4 milliard d'euros en 2022). Ce marché s'est largement mondialisé, en visant les enfants qui en sont les principales cibles, via les campagnes publicitaires et la mise en valeur des bonbons dans les supermarchés notamment, au détriment de la santé, dentaire notamment.

Certains médicaments sont confondus par les enfants avec des bonbons, et alors source potentielle d'accidents graves.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

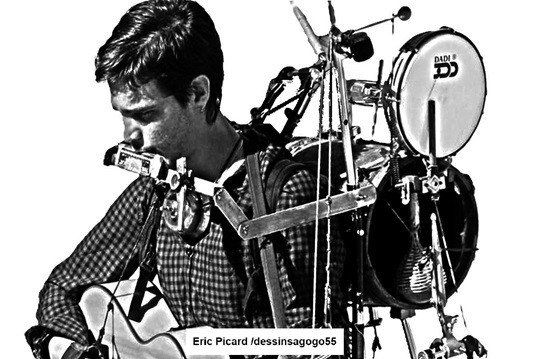

Homme-orchestre

Un homme-orchestre (appelé par extension one-man band), ou femme-orchestre au féminin, est un musicien, ou musicienne, ambulant(e) jouant simultanément de plusieurs instruments, attachés sur différentes parties de son corps. De manière plus contemporaine, le one-man band fait référence à un artiste jouant seul de plusieurs instruments sur scène ou en studio ; c'est le cas d'artistes issus de certains genres musicaux comme le rock ou la musique électronique.

Le terme d'« homme-orchestre » renvoie à une image folklorique de la profession, qui fait référence à un artiste de rue jouant de plusieurs instruments, attachés sur différentes parties de son corps. Le terme contemporain de « one man-band », — qui signifie littéralement « groupe à lui tout seul », et plus communément « homme à tout faire » — renvoie entre autres à la « formule low-cost du groupe de rock », c'est-à-dire qu'« il joue seul »

L'homme-orchestre peut jouer jusqu'à quatre instruments simultanément, dont des percussions qui comportent elles-mêmes différents composants (grosse caisse, caisse claire, cymbale...). Les percussions sont généralement actionnées par les bras et les jambes. La qualité du spectacle découle de la capacité de l'artiste à gérer l'ensemble de ses instruments simultanément et à assurer un spectacle à lui seul. Certains hommes-orchestres ont acquis une certaine célébrité, comme Solsirépifpan, premier homme-orchestre de Paris. Dans les années 1970, l'Alsacien Rémy Bricka, également chanteur, a connu le succès, notamment avec le titre La Vie en couleurs en 1976.

Un one-man band est un artiste qui joue seul de plusieurs instruments (en même temps ou non) sur scène devant un public, ou en studio d'enregistrement. L'un des premiers exemples d'artistes de ce genre est Klaus Schulze, qui jouait en 1977 sur la scène du London Planetarium ; il jouait du synthétiseur, et programmait des boîtes à rythmes de tel sorte à ce qu'elles jouent toutes seules

| |||||||||||||||||||||||||||

| Catalogue | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

| Rubtique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| https://fr.wikipedia.org/wiki/Homme-orchestre | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Baby-foot

Le baby-foot ou babyfoot (en France, en Suisse et au Canada), soccer sur/de table ou football sur/de table (au Canada), kicker (en Belgique) ou encore foot-foot (en Suisse) et officiellement dénommé football de table par la fédération française, est un jeu simulant une partie de football sur une table et opposant généralement deux équipes de deux joueurs ou un joueur à un autre. La table, nommée elle aussi baby-foot, est constituée d'un plateau représentant le terrain, au-dessus et en travers duquel se déplacent huit barres qui supportent les onze figurines de chaque équipe appelées joueurs. Chaque côté peut ainsi actionner quatre barres :

une barre supportant trois avants (elle fait face aux défenseurs adverses) ;

une barre supportant cinq demis correspondant aux milieux de terrain (elle fait face aux demis adverses) ;

une barre supportant deux défenseurs (elle fait face aux avants adverses) ;

une barre supportant le gardien de but (aux États-Unis cette barre supporte parfois trois joueurs, notamment sur les tables Tornado et Warrior).

À chaque extrémité du plateau, le but est abrité par une cage, derrière laquelle est fixé le boulier servant au décompte des points. La balle peut être en liège ou en plastique. La balle en liège – la plus utilisée – est légère et difficile à contrôler. La balle en plastique possède un meilleur grip, ce qui permet de meilleurs contrôles et une plus grande vitesse de balle. Assez fréquemment les coins de la table comportent des cendriers, ils peuvent aussi se situer au-dessus des poteaux des goals.

L’invention du baby-foot n'est pas précisément déterminée. Il aurait été inventé simultanément en France et en Allemagne dans les années 1880-1890. De nombreux brevets ont été déposés dès le début du XXe siècle. Certains historiens disent que le baby-foot aurait été inventé par Lucien Rosengart et ou par le poète espagnol, le galicien Alejandro Finisterre (es) (Alejandro Campos) en 1937 ou 1940. Cependant, il existe de nombreux brevets ou dessins antérieurs à cette date

.

Construit entièrement en bois, il aurait été connu en France, dans les années 1930, sous le nom de « ping foot » et « foot-ball en miniature ».

Le baby-foot est joué pratiquement dans le monde entier. Des compétitions régionales, nationales et internationales régulièrement organisées.

Dans certains pays, le nombre de joueurs participant régulièrement aux compétitions régionales et nationales est assez important, comme en Italie (20 000), en Espagne (10 000),

en Belgique (7 000), en Allemagne, en Suisse ou en France (1 000). Les gains aux vainqueurs allant parfois jusqu'à plusieurs milliers de dollars ou d'euros pour les compétitions les plus importantes.

Il existe un grand nombre de tables de jeux, entre autres parce que le jeu s’est développé de manière désorganisée. Chaque région ou pays a sa table de jeux et ses règles. Depuis plusieurs années, l’ITSF (Fédération internationale de football de table) tente d'harmoniser les règles officielles, et de les appliquer lors des compétitions internationales, notamment par la sélection de cinq tables officielles. En 2013, ce sont la Fireball, la Bonzini, la Leonhart, la Garlando et la Roberto Sport. Sur chacune de ces tables est disputé tous les ans un championnat du monde regroupant un grand nombre de joueurs et de nations. Les joueurs les mieux classés lors de ces compétitions sont ensuite qualifiés pour le championnat du monde multitable considéré comme la consécration ultime de la discipline.

Lors de chacune des compétitions ITSF sont organisées plusieurs catégories (simple homme, double homme, double mixte, simple femme, double femme, simple junior, double junior, vétérans...). Chacune allouant des points pour les classements mondiaux respectifs. Des compétitions par pays y sont également organisées.

Le Belge Frédéric Collignon (né en 1975) est numéro 1 mondial entre 1999 et 2012. De 1999 à 2012, il a gagné presque tous les grands championnats internationaux — en simple et en double — que ce soient les championnats du monde à Paris et aux États-Unis ou les championnats d’Europe en Suisse, en Autriche ou en Belgique. Il est le seul joueur au monde à avoir gagné sur toutes les tables reconnues par l’ITSF, aux États-Unis comme en Europe. En 2012, il totaliserait 118 titres en simple et 306 titres en double, parmi lesquels une soixantaine de titres de champion du monde. Il est champion du monde au moins 28 fois en simple et au moins 26 fois en double, sans compter les championnats du monde multi-table (6 titres en simple, 3 en double).

Considéré comme sport à part entière par grand nombre de ses pratiquants, l'ITSF tente d'être reconnu par le Comité international olympique. Une première étape vers la reconnaissance sportive a été obtenue, le babyfoot est passé dans la catégorie restreinte des « sports observés » par le GAISF

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

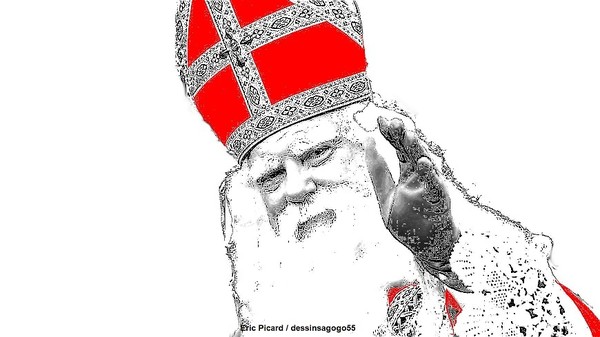

Saint-Nicolas (fête)

La Saint-Nicolas est une fête mettant en scène Nicolas de Myre, dit Saint Nicolas, récompensant les bons comportements des enfants, et son compagnon à l'allure menaçante, chargé de punir ceux qui n'ont pas été sages. C'est une tradition vivace dans plusieurs pays européens, qui se déroule le 6 décembre, ou le 19 décembre pour l'Église orthodoxe utilisant le calendrier julien.

La Saint-Nicolas est fêtée notamment aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en France, en Allemagne, en Russie, en Autriche, en Italie, en Croatie, en Slovénie, en Hongrie, en Pologne, en République tchèque, en Lituanie, en Roumanie, en Bulgarie, en Ukraine, en Slovaquie, en Serbie, en Albanie, en Grèce, à Chypre et dans certains cantons suisses.

Si les traditions diffèrent selon les régions, un trait commun à ces célébrations est la distribution de cadeaux ou friandises aux enfants

Patronages

Saint Nicolas est aujourd'hui le patron de nombreuses corporations ou groupes tels que les enfants, les prisonniers, les avocats, les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes ou encore les célibataires.

Nicolas est le saint Patron de la région Lorraine et le patron des écoliers, des enfants, des bateliers et mariniers, des navigateurs d'une manière générale. L'histoire des trois enfants sauvés dans le saloir peut être interprétée comme une allégorie de marins sauvés du naufrage, le bac symbolisant le bateau, le sel et la mer. Tout au long des voies navigables de France sont élevées des chapelles dédiées à saint Nicolas.

En Allemagne, la journée du 6 décembre a été choisie comme le jour de la fête des commerçants, des boulangers et des marins.

Fête

Le 5 décembre, veille de la fête de saint Nicolas, le patron des enfants, les écoliers nommaient parmi eux un évêque. Toute la journée du 6 décembre, l’élu avait le titre et les immunités d’évêque des enfants. En cette qualité, il ordonnait tout ce qui concernait la fête générale des enfants de la ville. Afin d’y contribuer à sa manière, l’échevinat lui faisait délivrer deux kannes, soit 6 litres, de vin.

Père Fouettard

Dans certaines régions il est accompagné par le Père Fouettard (Zwarte Piet - Krampus – Père Fouettard ou « Pierre le Noir » textuellement – en néerlandais. Hans Trapp en alsacien, « Houseker » en luxembourgeois) qui, vêtu d'un grand manteau noir avec un grand capuchon et de grosses bottes, porte parfois un fouet et un sac. Il n'a pas le beau rôle puisqu'il menace de distribuer des coups de trique aux enfants qui n'ont pas été sages ou de les emporter dans son sac et qui donne, parfois, du charbon, des pommes de terre et des oignons ou quiche. Le Père Fouettard est également souvent représenté avec des cornes et une queue.

Dans certains pays, comme les Pays-Bas, l'usage qui consiste à faire incarner Zwarte Piet par un homme noir ou grimé en noir suscite la polémique. Cette pratique est considérée raciste par des associations et par l'ONU. En France, le père Fouettard est représenté différemment : c'est un homme blanc, hirsute, sale et caché sous une capuche.

Autres personnages associés

Saint Nicolas est accompagné de différents personnages selon les régions ou les pays :

Dans les folklores des pays de l'ancien empire austro-hongrois, saint Nicolas est souvent associé au Krampus.

Dans le folklore alsacien et lorrain germanophone, son acolyte se nomme Hans Trapp, Rubbelz, etc.

En Allemagne, saint Nicolas peut être accompagné de Ruprecht ou Knecht Ruprecht (de) (Père Fouettard) et Houseker (variante orthographique: Housécker) au Luxembourg.

En Suisse, saint Nicolas est entouré de ses pères Fouettard, appelés Schmutzli, en suisse allemand.

Dans le Sud-Ouest de l'Allemagne, il est accompagné de Belsnickel.

En Pologne, Ryszard Pospiech est l'acolyte de saint Nicolas.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||

| Saint-Nicolas (fête) | |||||||||||||||||||||||||||

| Saint-Nicolas (fête) | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Saint-Nicolas (fête)

La Saint-Nicolas est une fête inspirée de Nicolas de Myre, appelé aussi Nicolas de Bari. Né à Patara au sud-ouest de l'actuelle Turquie (Asie mineure) entre 250 et 270, il fut le successeur de son oncle, l'évêque de Myre

Légende

La légende du Saint Nicolas raconte que, dans la région Lorraine, entre Nancy et Metz, l'hiver approchant, trois enfants, partis glaner dans les champs, se perdirent sur le chemin du retour. Attirés par la lumière filtrant des fenêtres d'une maison, ils s'approchèrent et frappèrent à la porte.

L'homme qui leur ouvrit, Pierre Lenoir (Peter Schwartz dans la culture germanique), boucher de son état, accepta de leur donner l'hospitalité pour la nuit. En fait, sitôt les enfants entrés, il les tua, puis à l'aide de son grand couteau, les coupa en petits morceaux, pour finalement les mettre dans son saloir (un grand baquet empli de sel), afin d'en faire du petit salé.

Saint Nicolas, chevauchant son âne, vint à passer par là et frappa à son tour à la porte du boucher. L'homme, n'osant pas rejeter un évêque, le convia à dîner. Son invité lui demandant du petit salé, le boucher comprit qu'il était découvert et, pris au piège, avoua tout. Le saint homme étendit alors trois doigts au-dessus du tonneau de petit salé, reconstituant et ressuscitant ainsi les trois enfants.

Saint Nicolas enchaîna le boucher à son âne et le garda auprès de lui pour le punir. Il devint le père Fouettard, être mauvais, dont le rôle est de réprimander les enfants désobéissants et les cancres, fort de son caractère violent et irascible. Toujours vêtu de noir, caché sous une cagoule et une épaisse barbe noire, il incarne tout l'opposé de Saint Nicolas, en somme, qui arbore une belle barbe blanche, des vêtements colorés d'évêque (mauve et blanc, avec une crosse, dorée à l'origine, puis rouge et blanche, ce qui le rapproche du Père Noël actuel (Saint Nikolaus devint Santa Klaus)), et donne toujours l'image d'une personne bienveillante.

Une partie des attributs régionaux de saint Nicolas serait inspirée du dieu scandinave . En effet, ce dernier est toujours accompagné de ses deux corbeaux « qui voient tout », et de son cheval Sleipnir, tout comme saint Nicolas est dans certaines régions accompagné de deux Zwarte Pieten et de son cheval.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||

| Saint-Nicolas (fête) | |||||||||||||||||||||||||||

| Saint-Nicolas (fête) | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||