Date de création : 09.04.2012

Dernière mise à jour :

11.02.2025

18683 articles

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Cinéma (959)

· A à Z : Sommaire (304)

· Mannequin de charme (914)

· Monde : France (3307)

· Musique (371)

· Calendrier : Événements (333)

· Monde : Etats Unis (1156)

· Département : Meuse (213)

· Cinéma : Films à classer (151)

· Calendrier : Naissances (246)

Thèmes

air amour annonce art article background base belle bleu blogs cadre center

Articles les plus lus· Bienvenue sur

· Alessandra Sublet

· Lui : Célébrités nues

· 28 septembre : Naissances

· Loto (jeu de la Française des jeux)

· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés

· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)

· Omar Sharif

· A (Sommaire)

· Mannequin de charme : Sommaire

· Culotte : Sous les jupes des filles

· Julia Channel

· Femme

· Brigitte Lahaie

· Maureen O'Hara

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

écrire votre commentaire... peka eme

Par Anonyme, le 17.12.2024

lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.

il est toujours aussi gentil , accu

Par cuisine2jacques, le 15.12.2024

nicole aniston

Par Anonyme, le 26.10.2024

Monde

Maquillage

Le maquillage est l'utilisation de produits cosmétiques pour l'embellissement du visage, notamment de sa peau, et la modification des traits du visage et du corps pour la création de personnages au cinéma ou au théâtre.

Le maquillage englobe la beauté, la réalisation de monstres dans le cadre des effets spéciaux, le maquillage artistique et encore la peinture corporelle, appelée aussi body-painting.

Dans les domaines audiovisuels ou de la mode, le maquillage est réalisé par un professionnel, le maquilleur.

Étymologie

Le mot « maquillage » a été introduit dans certaines langues et dans la langue française au XIXe siècle.

Préhistoire

Dès ses origines, le maquillage est utilisé par tous les genres.

Le maquillage, comme les cosmétiques est très anciens, probablement utilisés dès la Préhistoire pour pratiquer des rites chamaniques, des cultes funéraires ou de la fertilité.

Antiquité

Dans l'Égypte ancienne, améliorer son apparence relevait aussi d'un sens spirituel.

Une perruque volumineuse sculptée dans de la cire d'abeille exprimait par exemple un symbole très fort, qui reliait son porteur à Hathor, la déesse des festivités et de l'amour. Les fards à paupières verts (wadju) pouvaient invoquer sa protection. Les Égyptiens préféraient se raser le crâne. Les puissants et les riches se faisaient confectionner des perruques en cheveux travaillés pris aux esclaves, qu'ils coiffaient lors des cérémonies. Cette coutume se perpétua, y compris auprès des dynasties blanches (Hyksos, Grecs), après leur accession vers - 1800.

Après la mort, les cosmétiques devaient créer une apparence juvénile et fertile, jugée essentielle pour renaître dans l'au-delà. Utilisé par les deux sexes, le maquillage possédait également des vertus plus terre à terre. Le fard à paupières noir - appelé mesdemet dans l'Antiquité et pour lequel le mot arabe khôl s'emploie aujourd'hui - aurait éloigné les mouches, protégé des rayons aveuglants du soleil et joué un rôle de désinfectant, grâce au sulfure de plomb et au chlore qu'il contenait. Dans le climat très sec de l'Égypte, les huiles et les crèmes, souvent parfumées, hydrataient la peau. De nombreux traitements antirides existaient aussi. Les femmes portaient également des cônes de graisse parfumée. Pour certaines cérémonies, les femmes accentuaient leurs veines avec une poudre bleutée. Elles se maquillaient parfois les mamelons en or et les ongles avec du rouge ou de l'orangé grâce au henné. Les joues sont maquillées avec de la vase rouge et les lèvres avec du carmin.

Les caravanes qui acheminent les épices et la soie en Europe, introduisent les cosmétiques et le maquillage en Grèce (il ne se développe vraiment qu'à partir du IIIe siècle, étant auparavant plutôt un attribut des courtisanes) et dans l'Empire romain (ainsi Néron et Poppée se maquillent avec les mêmes produits au Ier siècle) : le khôl est parfois remplacé par un fard à base de safran, d'antimoine, du liège brûlé, de suie ou de cendres, les joues sont rosies par de la mûre ou de la ronce écrasée, de l'orcanette voire du cinabre. Beaucoup de produits de l'époque à base de métaux (plomb, mercure) étaient toxiques, détruisant l'apparence de la peau et provoquant un vieillissement prématuré de cette dernière. Des traités de cosmétique sont écrits à cette époque : L'art d'aimer, Les remèdes de l'amour, Les produits de beauté pour le visage de la femme d'Ovide, traité aujourd'hui perdu d'Aspasie. Cette activité qui visait à atteindre un idéal de beauté était sujette à des controverses religieuses et philosophiques dès l'époque grecque.

Moyen Âge et Renaissance

C'est au retour des croisés que le maquillage se répand en Europe du Nord où il n'était utilisé que pour les peintures rituelles. Dès le XIIIe siècle, les nobles usent de fond de teint, de teinture à cheveux et de parfum. Au XVIe siècle, les femmes se poudrent à la céruse et à l'ocre rouge et se colorient les lèvres avec un mélange de teinture de cochenille. Les yeux, contrairement à la période antique, ne sont jamais maquillés pour ne pas trahir ces « miroirs de l'âme ».

Grand Siècle

Dès le XVIIe siècle, le maquillage est utilisé dans toutes les classes sociales, les classes les plus aisées utilisant par préciosité des fards à base de poudre d'or, d'argent, de pierres précieuses. Les manuels de civilité aux XVIe et XVIIe siècles recommandent de ne pas ouvrir la bouche, symbole d'oralité et d'animalité, aux dents gâtées depuis l'introduction du sucre en Occident. Ainsi, le maquillage omet la bouche en ces siècles. Les fards à base de substances métalliques, empruntés aux arts de la peinture et de la miniature, continuent à être très toxiques : « sublimé de mercure » au XVIe siècle, céruse, bismuth et étain de glace pour les fards blancs, sulfure de mercure (cinabre, vermillon de mercure) ou minium pour les fards rouges à partir du XVIIe siècle. Le teint des aristocrates est toujours recouvert d'impressionnantes couches de poudre à base de blanc de céruse, rehaussé par du fard à joue. Ils se font dessiner, avec une poudre minérale (le bleu de cobalt) un réseau de veines sur leurs tempes ou leurs cous, pour montrer leur appartenance à la noblesse de « sang bleu » qui serait ainsi visible extérieurement. Jusqu'au début du XIXe siècle, les cosmétiques contiennent du plomb, dangereux pour la santé.

Depuis le XXe siècle

Le maquillage moderne a été popularisé par le cinéma dans les années 1920.

La télé étant en noir et blanc , les techniques mis en avant pour jouer sur la perception des jeux d'ombre est le contouring et le modelling.

Les produits modernes sont testés en laboratoires et fabriqués avec des produits neutres comme le talc, le kaolin, l'amidon de riz, auxquels sont ajoutés des huiles et des colorants de synthèse. Les progrès de la recherche en cosmétologie ont permis de développer des produits de maquillage et de soins pour le visage sans risques pour la santé ni la peau.

Certains produits sont utilisés plus fréquemment que d'autres car ils composent des codes sociétaires concernant les femmes. Les plus courants sont le vernis à ongles ; l'anti-cerne ; l'autobronzant ; le ligneur (dit eye liner) ; le fard comprenant le fard à joues (dit le blush), le fard à paupières (dit ombre à paupières), le fard à cils (semblable au mascara), le fard à lèvres (dit le rouge à lèvres) ; le fond de teint ; le khôl (crayon conçu pour l'intérieur de l'œil); le crayon pour les yeux; le mascara ; la poudre ; le gloss (dit le brillant à lèvres) ; le rimmel ; sans oublier le démaquillant.

Les hommes peuvent aussi les utiliser ; ils passent outre des stéréotypes. Tous font partie d’un ensemble utilisé le plus souvent par les femmes pour se rendre superficiellement en beauté sans intention artistique. Mais de nos jours, il est fréquent de voir un homme avec du maquillage. Ce monde évolue et les stéréotypes aussi.

La crème hydratante est indispensable avant tout produit appliqué sur la peau. Mais elle ne protège pas la peau des produits de maquillage. Il faut donc appliquer une base de teint qui fera office de barrière. Il y en a de toutes sortes: fluide, crème, mousse, stick. La base permet aussi d'éviter les taches disgracieuses de fond de teint aux endroits où la peau est la plus sèche. Il ne faut pas multiplier les couches au risque de voir son maquillage ne pas accrocher et donc ne pas tenir sur la durée.

Le fond de teint sert à unifier le teint et à couvrir les défauts minimes de la peau (ex. : légères rougeurs). Sa couleur doit être la plus proche de la couleur naturelle de la peau pour éviter le risque de démarcations au niveau du cou. En aucun cas, le fond de teint ne sert à avoir l'air bronzé ! Il existe plusieurs formes de fond de teint : fluide, crème, stick, mousse, poudre compacte.

La crème teintée ou bb crème est un produit plus léger que le fond de teint. Elle sert à nourrir et à unifier le teint. Il suffit de la réchauffer entre ses doigts et de l'appliquer comme une crème classique.

Une base matifiante peut être utile si la peau a tendance à luire au cours de la journée. D'autre part, des papiers matifiants permettent d'absorber le sébum excédentaire avant une retouche par exemple.

La poudre libre sert à fixer le fond de teint et le correcteur ou anti-cernes mais s'applique avant le fard à joues.

La poudre compacte peut être utilisée comme fond de teint traditionnel, pour faire des retouches au cours de la journée ou encore pour creuser les joues des visages ronds.

L'anti-cernes ou correcteur sert à camoufler les imperfections (boutons, cernes, taches de (dé)pigmentation…). Il est généralement d'un ton plus clair que la couleur de la peau. Il existe des correcteurs de couleur, notamment vert et orange. Le vert est supposé camoufler les rougeurs diffuses du visage, et l'orange le bleu des hématomes ou des veines faciales. Ces correcteurs sont utilisés par transparence avant l'application du fond de teint.

Le fard à paupières existe sous plusieurs formes : sec (poudre pressée ou libre) ou gras. Pour un maquillage simple et assez naturel, deux couleurs sont conseillées : une claire et une autre plus foncée. Par exemple, poser la couleur foncée sur la partie mobile de la paupière et la plus claire dans le coin interne de l'œil ainsi que sous le sourcil. Presque tout est possible en maquillage mais en général les couleurs les plus claires se placent dans le coin interne de l'œil et les plus foncées au coin externe pour agrandir et illuminer le regard.

L'eye-liner sert à souligner le regard. Il existe plusieurs types d'eye-liner : eye-liner cake ou gel, fluide, feutre ou encore un simple crayon (khôl). Leur utilisation diffère un peu selon la texture mais en général, on tire un trait continu du coin interne de l'œil jusqu'au coin externe. Il existe plusieurs manières de dessiner le trait en fonction de la forme de l'œil et de l'effet désiré. La fonction du (khôl) : ce produit sert aussi à redessiner les sourcils et protège les yeux contre les infections qui est utilisé depuis l'Égypte ancienne.

Le rôle du mascara est d'ouvrir le regard en recourbant et allongeant les cils, de donner de la profondeur et de finaliser le maquillage des yeux. Le mascara se pose en regardant vers le bas, en plaçant la brosse à la base des cils et en remontant le long des cils en effectuant des petits aller-retour. Si les cils sont peu courbés, on peut utiliser un recourbe-cils.

Le crayon à sourcils permet d'intensifier ou de redessiner la courbe du sourcil. La couleur doit être la plus proche possible de celle des sourcils. Pour combler d'éventuels « trous » dans le sourcil, dessiner de petits traits en imitant les poils.

Le fard à joues ou blush sert à définir les pommettes, les accentuer et donner bonne mine. La pose la plus courante et la plus simple consiste à sourire exagérément et de poser le fard sur les pommettes. Le fard existe en poudre, en mousse ou en crème mais les crèmes sont à proscrire sur les peaux grasses.

La poudre de soleil aussi appelé "terre indienne" ou "bronzer" est une poudre orange-maron qui imite le bronzage et donne bonne mine. L'erreur la plus courante est d'en mettre sur tout le visage. L'idéal est d'en appliquer sur les endroits où le soleil tape. La meilleure façon de l'appliquer est en partant du haut du front et en traçant en trois.

Le baume à lèvres est indispensable avec ou sans rouge à lèvres ou gloss. Il hydrate et protège les lèvres.

Le crayon à lèvres définit le contour des lèvres et empêche le rouge à lèvres de filer. Il permet de corriger une éventuelle asymétrie. On le choisit neutre et plus clair que le rouge à lèvres, idéalement, il doit être invisible.

Le rouge à lèvres est la touche finale du maquillage. Si les yeux sont déjà fort maquillés mieux vaut choisir des teintes neutres, naturelles et discrètes. Il se présente sous la forme d'un bâton ou d'encre.

Le gloss sert à faire briller les lèvres et à donner du volume par effet d'optique. Le gloss existe en versions colorées ou non, irisées ou non. S'il est teinté, il peut éventuellement remplacer le rouge à lèvres.

L'highlighter (en) (touche lumière ou enlumineur de teint en français) est un produit pailleté qui se présente sous forme de fard, de crème ou de fluide. Il s'applique sur les endroits de la peau que l'on souhaite mettre en avant. Les paillettes attirent le regard et créent ainsi du volume. On peut l'appliquer sur l'arrête du nez, le haut des pommettes, sous les sourcils, ou encore sur l'arc de cupidon pour grossir les lèvres par effet d'optique.

Le spray fixateur sert à fixer et à prolonger la tenue du maquillage en créant une barrière imperceptible contre les agressions extérieures telles que la chaleur, l'humidité ou encore la pollution.

Maquillages célèbres au cinéma

Maquillage de Jean Marais dans La Belle et la Bête (1946) : 3 heures pour fixer le masque de la bête et 1 heure pour chaque griffe. Les dents étaient accrochées à celles de l'acteur par des petits crochets.

Frankenstein (1931) : paupières en cire et maquillage normal

Dracula (1931) : fond de teint blanc

Première version de La Planète des singes en 1968 : cela a demandé des heures de maquillage en 1968. Au fil du temps, de nombreux réalisateurs ont repris ce film (J.Lee Thompson, Tim Burton...) donc les moyens utilisés ont également changé. Tim Burton utilise en 2001 des prothèses pour les singes et en 2011, dans le film de Rupert Wyatt et celui de Matt Reeves, les singes ne sont plus des acteurs maquillés mais des primates complètement numériques.

Et tous les autres maquillages notables au cinéma... : Ca de « IL » est revenu de Tommy Lee Wallace en 1990, « Le Joker » dans Batman de 1966

Un maquillage permanent est une dermopigmentation des premières couches de la peau réalisée par tatouage afin de simuler un maquillage avec des cosmétiques. Cette pigmentation a la particularité d'être pérenne : elle se maintient plusieurs années, allant de 3 à 10 ans en fonction de l’âge, la peau et les soins que reçoit la peau.

Cette technique est souvent utilisée pour pigmenter les zones suivantes : sourcils, yeux (trait noir au-dessus de l’œil), lèvres et les joues (afin de masquer ou au contraire créer des taches de rousseur). Le maquillage permanent peut également être utilisé dans certains cas pour masquer des cicatrices, on parle alors de maquillage permanent esthétique.

Le maquillage permanent est une technique de tatouage par « effraction cutanée »

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Père Noël

Le père Noël est un personnage folklorique, archétypal, fictif et mythique lié à la fête de Noël dont les racines profondes remontent à des rites et croyances antiques. Il est associé à la mère Noël.

Origines

Le père Noël tel qu'il est communément représenté (comme ci-contre, à droite) ne se réduit pas à la fonction « pédagogique » qui dominerait son usage actuel. Il peut être vu comme une construction syncrétiste relativement moderne mais ayant de lointaines origines : si Nicolas de Myre est traditionnellement considéré comme le saint à l'origine du père Noël, ce personnage cosmopolite est le fruit d'un mélange entre plusieurs traditions, contes, légendes et folklores. La sociologue Martyne Perrot résume ce syncrétisme : « l'idée que le père Noël est américain est partiellement vraie car la construction de ce personnage est en fait liée à l'histoire des migrants newyorkais ; c'est un personnage migrant, qui a pris un peu de tous les pays où il est passé et il est riche d'emprunts culturels divers. »

Noël renvoie au jour de la Nativité, c'est-à-dire au jour de la naissance de Jésus : le père Noël est donc avant tout rattaché à une fête chrétienne.

Pendant longtemps, on fêta la Nativité et l'Épiphanie — fixée au 6 janvier — le même jour. Au ive siècle, sous le règne de l'empereur Constantin, la toute première célébration chrétienne de Noël a lieu à Rome à la date du 25 décembre 336 et il s'ensuivit que les deux événements furent fêtés distinctement.

Une fête païenne associée au solstice d'hiver

Le rapprochement de la fête de Noël avec celle des Saturnales dans la Rome antique a été fait depuis longtemps. Marquées par de grandes réjouissances populaires, les Saturnales voyaient les barrières sociales disparaître : on organisait des repas, on échangeait des cadeaux, on offrait des figurines aux enfants et on plaçait des plantes vertes dans les maisons, notamment du houx, du gui et du lierre. À partir de 274, les Saturnales sont prolongées le 25 décembre par le Dies Natalis Solis Invicti « le jour de naissance de Sol Invictus », le retour du soleil, le rallongement du jour.

Pendant longtemps, l'année commençait avec les premiers jours du printemps, qui donnait lieu également à des rites. Symmaque écrit à la fin du ive siècle, que « aux premiers jours de mars, en ville, on vit advenir la coutume d'offrir des cadeaux en souvenir du roi Tatius qui avait été le premier à lire les signes de bons auspices pour l'année à venir dans les branches de l'arbre fertile qui se trouvait dans le bois sacré de Strena. » Certains exégètes juifs et chrétiens ont écrit que les fêtes de Hanoucca et de la Nativité avaient été créées pour contrebalancer les fêtes du « soleil invaincu ». Au Moyen Âge, la fête des fous donna lieu à tant d'excès qu'elle fut limitée, voire recadrée.

D'autres origines païennes

Des ethnobotanistes comme Jonathan Ott (en) suggèrent l'idée que la tenue rouge et blanche du père Noël est liée à l'amanite tue-mouches utilisée par les chamanes en Sibérie pour ses propriétés psychoactives qui altèrent leur état de conscience, pouvant ainsi réaliser leur « vol » à travers le trou de fumée d'une yourte (ce rituel chamanique étant analogue au passage du père Noël par les cheminées). L'historien Ronald Hutton juge cette thèse sans fondement sérieux. Le renne volant pourrait symboliser l'utilisation d'amanite tue-mouches par des chamanes samis.

D'autres hypothèses relient le père Noël à la mythologie nordique. Il pourrait puiser ses origines dans les dieux Thor, vieillard habillé en rouge et à barbe blanche voyageant sur son char que tirent des boucs, ou Odin chevauchant Sleipnir, son cheval à huit pattes (avatar du traîneau du père Noël, tiré par huit rennes). Certains ethnologues, tel Arnold van Gennep, veulent y voir le succédané ou la survivance d'un prétendu dieu celte Gargan qui portait une hotte et des bottes.

La légende de saint Nicolas, une récupération des traditions païennes

Avec l'arrivée de la chrétienté, il y eut plusieurs réformes pour essayer de supprimer les anciens rituels : en France, sous l'Ancien Régime, le 1er janvier est fixé comme premier jour de l'année civile par l'édit du Roussillon du 9 août 1564, mais d'autres États l'avaient adopté auparavant, comme le Saint-Empire romain. Du côté de Lyon, avant cet édit, par exemple, l'année commençait justement le 25 décembre.

La légende de saint Nicolas est établie depuis le Moyen Âge : on le célèbre le 6 décembre, mais selon le calendrier Julien, le jour tombe le 19 décembre. Ce rite vient naturellement se confondre avec ceux, plus anciens, de célébration du solstice d'hiver. Personnage populaire de l'hagiographie chrétienne, son culte se développe rapidement en Europe occidentale après l'arrivée de ses reliques à Bari en Italie en 1087.

Lors des Croisades, au xie siècle, sa dépouille avait été volée par des marchands italiens. Les reliques ont été transférées à Bari. Un chevalier lorrain aurait aussi récupéré une de ses phalanges et l’offrit à l’église de Port. Devenue lieu de pèlerinage, la ville est alors rebaptisée Saint-Nicolas-de-Port. Saint Nicolas devient le saint patron de la Lorraine. En 1477, le duc de Lorraine, René II, lui attribue sa victoire contre Charles le Téméraire. Par la suite, sa légende sera reliée à la Nativité. Il deviendra dans presque toute la France « Papa Noël » soit « père de la Nativité ».

À Bari, la relique aurait produit des miracles. Selon une légende, saint Nicolas aurait ressuscité trois enfants découpés par un horrible boucher. Il est alors présenté comme le saint protecteur des tout-petits. C’est pourquoi, en sa mémoire, le 6 décembre de chaque année, principalement dans les pays d’Europe du Nord et de l’Est (notamment dans l’Est de la France en Alsace, à Metz, à Nancy et à Saint-Nicolas-de-Port), la coutume veut qu’un personnage, habillé comme on imaginait que saint Nicolas l’était (grande barbe, crosse d’évêque, mitre, grand vêtement à capuche), va alors de maison en maison pour offrir des cadeaux aux enfants sages. Au xvie siècle, la légende du saint s’enrichit avec le personnage du père Fouettard qui punit les enfants désobéissants (selon certaines traditions, celui-ci serait en fait le boucher de la légende). En France, à partir du xiie siècle également, le vieux qui présidait ce cortège est par la suite appelé « Noël ».

Dans l'historiographie, le « bonhomme Hiver » remonte au Moyen Âge, il est cet homme usé qui vient se réchauffer au feu nouveau (la grosse bûche consacrée) et à qui l'on offre des présents. Au xviiie siècle, l'idée de Noël comme jour sacré de la famille fait son chemin tant dans l'aristocratie que chez les bourgeois et les artisans. Au cours de la première révolution industrielle, se met en place un processus qui associe cadeaux, commerce et moments de générosité envers les enfants : c'est l'invention de la vitrine pleine de jouets et du mythe de la cheminée, profondément urbaine.

Réforme, Father Christmas et saint Nicolas des Flandres néerlandaises

Au moment de la Réforme, les protestants luthériens, qui rejettent le rôle patronal des saints, remplacent saint Nicolas par l’enfant Jésus (le Christkind allemand). Aux Pays-Bas, saint Nicolas se transforme après la Réforme en un personnage semi-laïc, Sinter Klaas par l’influence des huguenots. Au Canada, les francophones catholiques utiliseront longtemps le personnage de l’enfant Jésus, alors que Santa Claus se charge de distribuer des cadeaux aux petits anglophones. Au xviiie siècle, les souverains allemands entament un processus de laïcisation : les figures chrétiennes sont remplacées par d’anciens symboles germaniques. C’est le retour du petit peuple des fées, des elfes et du vieil homme de Noël (le Weihnachtsmann) qui distribue en traîneau des sapins décorés de cadeaux.

L'historiographie du père Noël est donc très complexe : à la fin du xviie siècle, on trouve par exemple un « father Christmas » dans des gravures anglaises, qui renvoie à des mascarades depuis longtemps établies au moment du solstice d'hiver dans toutes les îles Britanniques. La tradition du père Noël semble donc avoir des origines en Europe du Nord.

Le père Noël est l'équivalent français du Father Christmas britannique, du Santa Claus nord-américain dont le nom est lui-même une déformation du Sinterklaas (saint Nicolas) néerlandais. Il est, par son apparence, en partie inspiré de Julenisse, un lutin nordique qui apporte des cadeaux, lors de la fête du milieu de l'hiver appelée la Midtvintersblot.

Le père Noël a-t-il toujours été en habits rouges, avec une barbe et un bonnet pointu ? Non : l'imagerie française le montre vers 1870-1890 en vieil homme habillé d'un manteau principalement vert et parfois bleu. Un peu avant 1914, il s'habille de rouge.

De saint Nicolas à Santa Claus

Le père Noël tel que nous le connaissons aujourd'hui est issu d'un triple mouvement en profondeur, l’américanisation, l’uniformisation et la déchristianisation. Il est popularisé dans la deuxième moitié du xixe siècle aux États-Unis, nation d’immigrants, en majorité de protestants qui rapportent avec eux les traditions européennes et les légendes des pays froids, leurs rennes, leurs lutins et leurs sapins. Il prend le nom de Santa Claus, directement inspiré du saint Nicolas des Flandres néerlandaises.

En 1821, le livre A New-year’s present, to the little ones from five to twelve (Un Cadeau pour le nouvel an aux petits de cinq à douze ans) est publié à New York (sous l’influence des Hollandais qui, en fondant La Nouvelle-Amsterdam au xviie siècle, importent le Sinter Klaas). Il contient le poème anonyme Old Santeclaus qui décrit un vieil homme qui apporte des cadeaux aux enfants sur un traîneau tiré par des rennes.

Le 23 décembre 1823, le journal Sentinel de Troy, dans l'État de New York, publie anonymement (mais attribué au professeur américain Clement Clarke Moore ou au major Henry Livingston Junior) le poème A Visit from St. Nicholas dans lequel saint Nicolas est présenté comme un lutin sympathique, dodu et souriant, qui distribue des cadeaux dans les maisons et se déplace sur un traîneau volant tiré par huit rennes nommés respectivement : Fougueux (Dasher), Danseur (Dancer), Fringant (Prancer), Rusé (Vixen), Comète (Comet), Cupidon (Cupid), Tonnerre (Donder) et Éclair (Blitzen). Ce poème a joué un rôle très important dans l’élaboration du mythe actuel, reprenant les attributs de saint Nicolas (barbe blanche, vêtements rouges et hotte) mais troquant sa mitre, sa crosse et son âne pour un bonnet rouge, un sucre d'orge et un traîneau tout en se débarrassant du père Fouettard. Après le journal Sentinel en 1823, il est repris les années suivantes par plusieurs journaux britanniques et américains (notamment sous l'influence des illustrateurs John Tenniel pour l'hebdomadaire Punch en 1850 et Thomas Nast dans le Harper's Weekly en 1863 qui fixent la figure du père Noël que nous connaissons aujourd'hui, un joyeux vieillard dodu à barbe blanche de 153 à 193 ans, pantalon bouffant retenu par un ceinturon noir et vareuse bordée de fourrure blanche, bonnet rouge et hotte remplie de jouets), puis traduit en plusieurs langues et diffusé dans le monde entier.

Il ne semble pas que la fête de Saint-Nicolas soit réapparue à New York durant la guerre d'indépendance, pour raviver la mémoire de l'origine hollandaise de la ville, autrefois appelée La Nouvelle-Amsterdam : cette thèse a été réfutée par Charles W. Jones qui affirme ne pas avoir retrouvé de documentation pour l'étayer. Howard G. Hageman, qui maintient l'existence d'une fête populaire de Saint-Nicolas chez les premiers colons hollandais de la vallée de l'Hudson en dépit de l'hostilité de la hiérarchie protestante, affirme cependant que cette tradition hollandaise de fêter saint Nicolas avait complètement disparu lorsque Washington Irving fonda la St. Nicholas Society of New York en 1835.

C'est vers 1850 que le passage de la célébration de la Saint-Nicolas à celle de Noël se fixe au Royaume-Uni, en lien avec Charles Dickens et ses « Livres de Noël » qui connaissent un gros succès (des traductions en français sont disponibles moins de dix ans plus tard). En 1863, le journal new-yorkais Harper's Weekly représente un « Santa Claus » vêtu d'un costume orné de fourrure blanche et d'une large ceinture de cuir. Pendant près de trente ans, Thomas Nast, illustrateur et caricaturiste du journal, décline ensuite par des centaines de dessins tous les aspects de la légende de Santa Claus et donne au mythe ses principales caractéristiques visuelles : un petit bonhomme rond, vêtu d'une houppelande en fourrure, la pipe au coin de la bouche comme un Hollandais (notamment dans un livre en couleur de 1866 intitulé Santa Klaus and his works où la couleur rouge de l'habit est établie, mais pas encore le blanc de la fourrure parfois de couleur sombre). C'est également Nast qui, dans un dessin de 1885, établit la résidence officielle du père Noël au pôle Nord. Les raisons du choix d'une contrée froide et éloignée ne sont pas claires mais certainement en rapport avec l'iconographie de Santa Claus habillé chaudement et utilisant un traîneau tiré par des rennes. Le petit-fils de Nast a affirmé que le choix de son grand-père a été dicté par le fait que ce pôle est équidistant de la majorité des pays de l'hémisphère Nord. Cette idée est reprise l'année suivante par l'écrivain George P. Webster qui précise que « sa manufacture de jouets et sa demeure, pendant les longs mois d'été, sont cachées dans la glace et la neige du pôle Nord ».

Fonction

Qu'il soit appelé Father Christmas ou Santa Claus en anglais, Weihnachtsmann en allemand, ou père Noël, sa fonction principale est de distribuer des cadeaux aux enfants dans les maisons pendant la nuit de Noël qui a lieu chaque année du 24 au 25 décembre.

Même si le mythe peut varier fortement d'une région à l'autre, notamment à cause du climat du 25 décembre qui peut aller du début de l'hiver dans l'hémisphère nord au début de l'été dans l'hémisphère sud, on l'imagine généralement comme un gros homme avec une longue barbe blanche, habillé de vêtements chauds de couleur rouge avec un liseré de fourrure blanche ; des lutins l'aident à préparer les cadeaux. Il effectue la distribution à bord d'un traîneau volant tiré par des rennes.

Il entre dans les maisons par la cheminée et dépose les cadeaux dans des chaussures disposées autour du sapin de Noël ou devant la cheminée (en France), dans des chaussettes prévues à cet effet accrochées à la cheminée (en Amérique du Nord et au Royaume-Uni), ou tout simplement sous le sapin. En Islande, il dépose un petit cadeau dans une chaussure que les enfants laissent sur le bord d'une fenêtre dès le début du mois de décembre. Au Québec, les cadeaux au pied du sapin sont de mise, en plus des « bas de Noël » disposés sur la cheminée dans lesquels on met les petites surprises.

Rennes du père Noël

En 2001 est sorti un film d'animation anglais avec des personnages en pâte à modeler dont le héros est Robbie le renne qui rêve de devenir un membre de l'attelage du père Noël comme son père.

Lieu d'habitation

Le lieu d'habitation supposé du père Noël est très controversé. Selon les Norvégiens il habite à Drøbak, à 50 km au sud d'Oslo. Pour les Suédois, c'est à Gesunda (en), au nord-ouest de Stockholm, et pour les Danois au Groenland. Les Américains considèrent encore aujourd'hui qu'il habite au pôle Nord. En 1927 les Finlandais ont décrété que le père Noël ne pouvait pas y vivre, car il lui fallait nourrir ses rennes : ils fixèrent sa résidence en Laponie, au Korvatunturi puis, cette région étant un peu isolée, ils l'ont fait déménager près de la ville de Rovaniemi au Village du Père Noël. Depuis 1999, Ded Moroz, le cousin russe du père Noël, avec sa petite fille Snégourotchka, a une résidence officielle dans la ville de Veliki Oustioug, dans le nord de la Russie. Au Canada une grande partie de la population croit qu'il réside au pôle Nord, certains qu'il serait dans le grand nord canadien. Selon la célèbre chanson de Joseph (Pierre Laurendeau), reprise par Les Colocs, le personnage serait en fait québécois comme l'indique le titre lui-même, Le Père Noël c't'un Québécois.

En 1953, Réal Rousseau et Jacques T. Melchers construisirent la résidence d'été du père Noël à Val-David dans les Laurentides, au Québec. Le père Noël y déménagea l'année-même et y arriva en hélicoptère. Il y revient à chaque été et a reçu près de 3 millions de visiteurs.

Dans le Pacifique, l'île Christmas se revendique également comme une résidence secondaire du père Noël. La Turquie, qui a gardé des reliques de saint Nicolas dans la très touristique région d'Antalya, est aussi de la partie.

Dans certains pays, une lettre envoyée au père Noël (quelle que soit l'adresse inscrite : pôle Nord, Laponie ou autre) peut être traitée par le service des postes qui répond ainsi aux jeunes expéditeurs.

Dans le monde

Au Canada

H0H 0H0 est un code postal utilisé par Postes Canada pour acheminer le million de lettres annuelles destinées au père Noël au pôle Nord. En 1974, le personnel de Postes Canada à Montréal recevait une quantité considérable de lettres adressées au père Noël et ces lettres étaient traitées comme « indistribuables ». Comme les employés ne voulaient pas que les expéditeurs, pour la plupart des enfants, soient déçus par l'absence de réponse, ils se mirent à répondre eux-mêmes. La quantité de courrier adressé au père Noël a augmenté chaque année, au point où Postes Canada décida de mettre en place un programme officiel de réponse aux lettres adressées au père Noël, en 1983. Environ un million de lettres pour le père Noël sont reçues chaque année, dont certaines provenant d'autres pays que le Canada. Chaque expéditeur recevra une réponse dans la langue qu'il a utilisée pour écrire au père Noël.

Postes Canada a mis en place une adresse spéciale pour le père Noël, avec son code postal dédié : Père Noël, Pôle Nord H0H 0H0, Canada. Le code postal « H0H 0H0 » a été choisi en ressemblance au rire caractéristique du père Noël (en anglais) : « Ho ! Ho ! Ho ! ».

Le 22 décembre 2010, le ministre canadien de la Citoyenneté et de l’Immigration a affirmé lui avoir remis son certificat de citoyenneté.

En France

Apparition de l'expression en français

D'après la Base historique du vocabulaire français, le premier emploi attesté de la locution nominale père Noël se trouve dans le numéro de La Revue comique à l'usage des gens sérieux paru le 23 décembre 1848 :

« – Pan ! pan !

– Qui est là ?

– Le vieux père Noël de 1848.

– Farceur !

– Il n'y a pas de farceur ; je suis réellement le père Noël qui vient vous rendre visite. Ouvrez, je meurs de froid.

– Entrez, alors ; mais, à vrai dire, je ne vous attendais guère. Pourquoi n'êtes-vous pas tombé chez moi par la cheminée, selon l'usage ? »

Le Trésor de la langue française informatisé retient comme premier emploi significatif de père Noël celui qu'en fait l'écrivaine George Sand dans son Histoire de ma vie, parue en 1855 :

« Ce que je n'ai pas oublié, c'est la croyance absolue que j'avais à la descente par le tuyau de la cheminée du petit père Noël, bon vieillard à barbe blanche, qui, à l'heure de minuit, devait venir déposer dans mon petit soulier un cadeau que j'y trouvais à mon réveil. »

Légende de Morlac

La date de la disparition de Cupidon coïncide étrangement à la première découverte d'ivoire dans les dents humaines.

Cet usage propre à Sand cité ci-dessus n'est pas général à la France de cette époque, puisque dans la deuxième partie du xixe siècle, on parle du « bonhomme de Noël », du « bonhomme Noël », ou du « petit Noël ou petit Jésus ». D'autre part, la France est surtout un ensemble de traditions locales très riches et variées : par exemple, la Provence privilégie les santons, la crèche et l'arrivée des Rois Mages chargés de cadeaux ; en Franche-Comté, il s'agit d'une fée montée sur son âne, qui arrive le jour de Noël ou, bien plus tard, le jour de l’Épiphanie — l'arrivée des Rois chargés de présents —, comme en Italie, où la Befana, qui est aussi une sorte de fée ou de mère-fouetarde, vient récompenser ou punir les enfants dans la nuit précédent le jour de l'Épiphanie : elle offre soit des bonbons soit du charbon, et cette tradition est encore très vive dans la Péninsule, profondément attachée aux figures féminines (comme la Vierge), et où les enfants n'ont leurs cadeaux que ce jour-là et non pas le soir du 24 décembre.

Manifestations

Depuis le début du xxe siècle, cette fête se laïcise et n'est plus l'apanage des chrétiens.

En 1946, la chanson Petit Papa Noël est transmise sur les ondes françaises : à l'origine, elle a été créée en hommage aux enfants dont les pères sont absents du fait de la guerre.

Après la Seconde Guerre mondiale, le père Noël à l'image actuelle (vieillard débonnaire barbu, rondelet et jovial, à la houppelande rouge et au ceinturon noir) arrive en France avec le plan Marshall et la marque Coca-Cola qui fige cette image du père Noël qu’il n’a pas créée, mais simplement popularisée, dans les années 1930. Une campagne de presse condamnant son utilisation comme outil de merchandising est alors menée et atteint son paroxysme lorsqu'un prêtre dijonnais, Jacques Nourissat, condamne au bûcher le personnage du père Noël, outré qu'il soit à l'effigie des grands magasins de Dijon. Cet autodafé a lieu sur les grilles de la cathédrale Saint-Bénigne le 23 décembre 1951. Cet évènement donne lieu à de vifs débats entre les écrivains catholiques Gilbert Cesbron et François Mauriac, qui reprochent la marchandisation du père Noël, tandis que des personnalités comme René Barjavel, Jean Cocteau ou Claude Lévi-Strauss prennent sa défense.

Le secrétariat du Père Noël est créé par le ministre des PTT, Jacques Marette, en 1962 dans le service des « rebuts » de l'hôtel des Postes à Paris. Il est ensuite transféré en 1967 au sein du centre des recherches du courrier la Poste à Libourne (le seul qui soit autorisé à ouvrir le courrier). La lettre au Père Noël est donc ouverte pour retrouver l'adresse de l'expéditeur et lui envoyer gratuitement une carte-réponse. La première « secrétaire du père Noël » qui rédige ainsi la première réponse par l'entremise des PTT en 1962, est en réalité la propre sœur du ministre Marette, la pédiatre et psychanalyste38 Françoise Dolto.

Cette opération, plébiscitée par les enfants et leurs parents, connaît un succès grandissant : le courrier reçu par le père Noël a plus que doublé en dix ans. En 2007, le père Noël a reçu plus d'1,6 million de courriers, dont 1,43 million de lettres et 181 200 courriels (via le portail Internet du Groupe La Poste et le site du père Noël de La Poste - www.laposte.fr/pere-noel), cette évolution se stabilisant depuis. Le Service Client Courrier de Libourne est toujours au service du père Noël. En 2012, plus de 1 700 000 lettres et de 200 000 courriels, en provenance de plus de 120 pays. Chaque enfant peut imaginer l'adresse qu'il souhaite et le nom du père Noël, la lettre arrivera et sera traitée. En 2014, toute l'histoire du secrétariat du père Noël de La Poste est racontée pour la première fois dans un livre scientifique.

Récupération marchande

La dimension mercantile de Noël ne doit pas être évacuée : c'est un dispositif mis en place depuis au moins le milieu du xixe siècle. Comme le démontre du reste Martyne Perrot, « il s’agit d’une fête et d’une pratique qui sont étroitement liées aux différentes évolutions du commerce, que ce soit pour les bimbeloteries ou le développement des grands magasins. On voit apparaître alors, dès le xixe siècle, différentes innovations qui perdurent encore de nos jours : les catalogues qui soulignent les tendances du moment, les affiches publicitaires avec les premiers personnages incarnant Noël, l’empaquetage systématique du présent par du papier cadeau, ou encore l’instauration des premières vitrines animées des grands magasins. »

L'idée selon laquelle le père Noël aurait été dessiné par la compagnie Coca-Cola en 1931 est une légende urbaine. Une étude de la représentation du père Noël dans les années précédentes montre en effet que l'aspect qu'on lui connaît aujourd'hui était déjà répandu, y compris sa couleur rouge, utilisée dès 1866, et même avant, par exemple aux Pays-Bas. Ainsi, dès 1896, le père Noël apparaît déjà habillé en rouge et blanc essentiellement sous sa forme actuelle dans plusieurs couvertures du magazine Puck. Cette couleur est dès lors celle qui est principalement associée à la pompe ecclésiastique, de même que la mitre : cependant, lorsque l'on regarde l'iconographie de saint Nicolas sur plusieurs siècles, l'habit prend de multiples couleurs... Coca-Cola, en 1931, associe sa marque aux représentations de Santa Claus fabriquées par l'illustrateur Haddon Sundblom qui travailla longtemps pour la D'Arcy Advertising Agency (en) : il s'inspira du poème A Visit From St. Nicholas datant de 1822 et se prit lui-même pour modèle. De nombreuses entreprises avaient déjà utilisé son image dans des publicités, comme le fabricant de stylos Waterman en 1907, le manufacturier de pneumatiques Michelin en 1919, le fabricant de savon Colgate en 1920 et même Coca-Cola, dès les années 1920, qui reprit alors les illustrations de Thomas Nast. Néanmoins, il est vraisemblable que Coca-Cola ait largement contribué à fixer l'image actuelle du père Noël.

Dans les régions européennes où la tradition de Santa Claus n'existait pas, l'arrivée du père Noël sous sa forme actuelle a pu être ressentie comme l'intrusion d'une fête américaine dans un contexte principalement marchand, ce qui a pu susciter quelques réactions de rejet. Ainsi, le 23 décembre 1951, un Dijonnais particulièrement exalté brûla l'effigie du père Noël sur le parvis de la cathédrale.

Aujourd'hui, le père Noël est également utilisé, le 25 décembre, dans des pays n'ayant pas de tradition chrétienne, tels que la Chine, comme outil de vente et comme occasion d'offrir des cadeaux, de décorer la ville et de réunir la famille. La hotte du père Noël peut être un panier ou être une sorte de grand sac marron dans lequel les cadeaux des enfants doivent être entreposés.

« La marque « Papa Noël » vaut 1 600 milliards de dollars, tandis qu'Apple est évaluée à 87,3 milliards », affirmait David Haigh, PDG de Brand Finance en 2013, qui ajoute : « Il n'est pas étonnant que des marques comme Coca-Cola, Volkswagen ou KFC se pressent pour obtenir son appui. »

Toutes ces marques sont connues dans le monde entier, comme l'image actuelle du père Noël, qui est en définitive aussi le fruit d'une mondialisation des imaginaires, dont les repères ont tendance à s'uniformiser du fait des modes de consommation.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Mère Noël

Le père et la mère Noël (carte postale de 1919).

La mère Noël, ou Mrs Claus (« madame Noël ») dans la culture anglophone, est un personnage fictif traditionnel majeur, qui existe indépendamment du père Noël et a son histoire propre. On retrouve sa présence dans la légende suivante : "les Rois Mages auraient frappé à la porte d’une femme pour lui proposer de venir avec eux apporter des cadeaux à Jésus. Celle-ci aurait refusé, mais quelques instants après se serait ravisée. Elle aurait remplit un sac de cadeaux et se lance sur la route pour les rattraper, sans succès. Elle croisera des enfants qui n’arriveront pas à l’aider et auxquels elle distribuera les cadeaux en guise de remerciement. C’est elle qui, depuis, revient chaque année".

Dans la culture populaire, elle ne se mariera avec le père Noël qu'au début du 19e siècle1. Elle est généralement présentée comme une femme âgée, corpulente, aimable et patiente. Son image oscille entre la femme au foyer qui prépare des biscuits et entre la femme responsable qui sauve Noël et participe à la distribution des cadeaux. Elle apparaît fréquemment dans les dessins animés, livres pour enfants et sur les cartes de vœux.

La femme du Père Noël est mentionnée pour la première fois dans l'histoire courte Une légende de Noël (1849), par James Rees, un missionnaire chrétien basé à Philadelphie. Dans l'histoire, un vieil homme et une femme, voyageant tous deux avec des paquets sur le dos, sont accueillis dans une maison la veille de Noël. Le lendemain matin, les enfants de la maison trouvent une kyrielle de cadeaux pour eux. Le couple se révèle être non pas le Père Noël et sa femme, mais la fille aînée de l'hôte, perdue de vue depuis longtemps, et son mari.

La Mère-Noël est ensuite mentionnée dans les pages du Yale Literary Magazine en 1851. L'auteur (étudiant publié sous le pseudonyme «AB») raconte l'apparition du Père Noël lors d'une fête de Noël, et suggère que sa femme l'aide dans son travail.

Dans le roman comique Le métropolite (1864) de Robert Saint-Clar, elle apparaît dans le rêve d'une femme, portant de hautes bottes, des jupons courts et rouges, et un grand chapeau de paille, et apportant à la femme une large sélection de parures.

Une allusion à la Mère-Noël apparaît également dans le livre pour enfants Lill in Santa Claus Land and Other Stories, écrit par Ellis Towne, Sophie mai et Ella Farman, et publié à Boston en 1878. Dans l'histoire, Lill décrit sa visite imaginaire au bureau du Père Noël et se demande si la dame écrivant à son bureau est la Mère-Noël.

Comme dans Le métropolite, la Mère-Noël apparaît dans un rêve de l'auteur CE Gardner dans son article Un Hickory Retour-Log dans le magazine Good Housekeeping (1887), avec une description encore plus détaillée de sa tenue. Elle porte une longue cape de couleur vive, ample et simple. Son visage y est décrit comme « vif et nerveux, mais bienveillant. » Elle aide Gardner, architecte, à concevoir la cuisine moderne idéale ; plan qu’il relate dans son article.

Mais c’est l’écrivaine Katharine Lee Bates qui a popularisé la figure de la Mère-Noël, à travers son poème Goody Santa Claus on a Sleigh Ride (1889)4. Goody est l'abréviation de Goodwife, l’équivalent de « Miss » ou « Mrs » aujourd’hui, qui signifie Madame. Le titre du poème est donc traduisible par « Madame Père Noël sur un traîneau ». Dans le poème de Bates, la Mère-Noël déplore que seul son mari soit glorifié, tandis qu’elle ne reçoit aucune reconnaissance malgré son travail acharné dans la confection des cadeaux. Elle refuse de se considérer comme femme au foyer et supplie son mari de l’emmener avec lui sur son traîneau pour distribuer les cadeaux aux enfants. Le Père-Noël accepte qu’elle l’accompagne mais est réticent à l’idée de la laisser elle-même déposer les présents dans les maisons. Finalement il accepte, et la Mère-Noël descend une cheminée pour réparer les chaussons d'un pauvre enfant et le remplir de cadeaux. Une fois la tâche terminée, les amants retournent à leur domicile; Mère-Noël est heureuse d’avoir exercé sa propre volonté et sa douceur.

Télévision et cinéma

La Mère Noël a joué un rôle majeur dans plusieurs des promos de Noël de , une société de production américaine. Dans Santa Claus Is Comin' to Town (en) (1970), elle est présentée comme une enseignante du nom de Jessica, qui rencontre le Père Noël (alors connu comme Kris Kringle) lorsqu’il est encore jeune. À cette époque, il livre illégalement des jouets dans une ville dirigée par un despote. Elle décide de l'assister et ils tombent rapidement amoureux.

Dans The Year Without a Santa Claus (en), diffusé en 1974 (il y a aussi eu un remake en 2006), le Père-Noël a le sentiment que personne ne croit plus en lui, il pense que personne ne l’apprécie et veut rester chez lui pour Noël. La Mère Noël tente de lui montrer qu'il y a encore un certain esprit de Noël dans le monde. La Mère-Noël a fait des apparitions dans plusieurs autres promos Rankin/Bass. Dans Rudolph the Red-Nosed Reindeer (en) (1964) par exemple, elle harcèle son mari pour qu’il mange et ne devienne pas un Père-Noël maigre.

La Mère Noël apparaît également dans une comédie musicale télévisée, Maman Noël (en) (1996), jouée par Angela Lansbury. Délaissée par son mari, elle se rend à New York en 1910, et s’implique dans l'action pour les droits des femmes et contre le travail des enfants dans la fabrication de jouets.

Une des apparitions à la télévision les plus insolites de la Mère-Noël est dans un épisode spécial Noël de Billy et Mandy, aventuriers de l'au-delà. Dans cette histoire, elle se révèle être un vampire puissant qui, furieuse que le Père Noël lui laisse la plupart du travail, le transforme lui aussi en un vampire. Elle a ensuite l’idée d’essayer de conquérir le monde avant que Billy les réconcilie. Autre apparition insolite : dans un épisode de Robot Chicken spécial Noël qui parodie Dragon Ball Z, elle gagne des pouvoirs de la radiation du Pôle Nord, et devient un monstre géant que Goku, Gohan, et Rudolph doivent détruire.

Dans Joyeux Noël, Charlie Brown !, la sœur de Charlie Brown écrit au Père Noël et demande: « Comment va votre femme ? ». Dans le téléfilm suivant, C’est encore Noël, Charlie Brown, elle écrit à la femme du Père Noël elle-même, et, quand Charlie Brown observe que certains l'appellent « Mary Christmas » (calembour sur « Merry Christmas » signifiant « Joyeux Noël »), Sally la félicite sur le choix de garder son propre nom de famille.

La Mère Noël apparaît dans A Chipmunk Christmas, où elle achète à Alvin un harmonica après qu'il a donné le sien à un garçon malade. Son identité n’est pas révélée jusqu'à la fin, quand le Père Noël retourne à la maison et qu’elle est là pour l'accueillir.

La société Boost Mobile (en) a créé une certaine controverse avec une publicité mettant en vedette la Mère-Noël dans son lit avec un bonhomme de neige. Une version a été brièvement diffusée tard le soir à la télévision, tandis que deux autres versions ont été mises en ligne. De nombreuses chaînes de télévision comme Fox News et CNN ont par la suite commenté cette publicité.

Au cinéma, la mère Noël apparaît dans les films suivants :

Frère Noël (Fred Claus, 2007) - interprétée par Kathy Bates

Santa et Cie (2017) - interprétée par Audrey Tautou

En contraste avec son image stéréotypée, la Mère Noël a parfois été dépeinte comme une femme qui s’ennuie dans sa relation avec le Père Noël. C’est le cas dans la chanson Surabaya-Santa Songs de la comédie musicale de Jason Robert Brown Song for a New World, ou encore dans la chanson des Oszkars' off-color Mrs. Claus has a Headache Again (« Mère Noël a de nouveau la migraine »).

En 1987, George Jones et Tammy Wynette enregistrent Mr and Mrs Santa Claus, une chanson d’amour où ils interprètent respectivement le Père-Noël et sa femme. Bob Rivers a également enregistré une parodie du classique Me and Mrs. Jones, intitulé Moi et Mme Claus sur son album 2002 White Trash Noël. Bob Ricci aussi a enregistré une parodie du hit pop Stacy’s Mom, intitulée Mme Claus (2003).

Pour ce qui est des chansons françaises, le personnage apparaît dans Mère Noël de Pierre Perret (1972), ou encore dans La Mère Noël des Bérurier Noir sur l'album Concerto pour Détraqués (1985). Dans La fille du Père Noël de Jacques Dutronc (1966), on apprend qu'elle a eu une fille avec le Père Noël, qu'ils l'auraient appelé Marie-Noël et que cette dernière aurait eu un flirt avec le fils du Père Fouettard : Jean Balthazar.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Mère Noël — Wikipédia (wikipedia.org) | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | Mère Noël | ||||||||||||||||||||||||||

| D'autres articles ci-dessous | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | X | X | X | X | X | X | X | ||

| COULEUR / NB | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Madrier

Un madrier est une pièce de charpenterie disposée horizontalement et destinée à assurer la solidité d'un ouvrage. Sa taille se situe entre la poutre et le tasseau.

Le madrier est le successeur du rondin. Il apparaît au XIVe siècle et a évolué avec la machinisation de l'industrie du bois.

La première édition du Dictionnaire de l'Académie française de 1694 donne la définition d'une sorte d'ais fort épais : « Il faut des madriers pour faire la plate-forme d'une batterie de canon. On ne passa pas le fossé de la place assiégée, faute de madriers pour faire une galerie. » Une planche épaisse et robuste donc, sciée dans un bois solide (la sixième édition du même dictionnaire indique le chêne), scié ou équarri. Joseph Morisot, en 1814, donne la définition d'une pièce de bois méplat, de deux à six pouces d'épaisseur sur dix à dix-huit pouces de largeur ; on s'en sert pour faire des planchers de pont, pour couvrir des pilotis et au fond des tranchées dans les terrains de mauvaise consistance pour asseoir les fondations des murs; on s'en sert aussi, au moyen d'étrésillons, pour soutenir les terres dans les fouilles

Les dimensions transversales dépassent un certain minimum qui varie d'un pays à l'autre. Les normes françaises indiquent entre 75 et 105 millimètres et d'une largeur entre 205 et 225 millimètres.

Généralement façonné dans du bois solide comme le chêne vert, l'orme, l’épicéa, il est utilisé pour les gros travaux de menuiserie et de construction, et autrefois pour recouvrir des plateformes, le pont des bateaux ou les voies de circulation.

Dérivé du latin materia, le mot espagnol madera signifie « bois ». En anglais, thick board, baulk ou « madrier » ; en allemand eine Bohle ou ein dickes Brett.

Dans le domaine de la plomberie, le madrier désigne une longue table de chêne sur laquelle on pose le moule à tuyaux.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

BMX

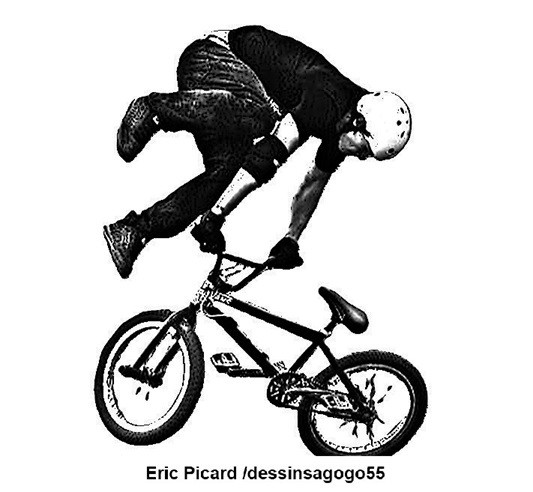

Le BMX (Bicycle motocross) est un sport extrême cycliste, physique, technique et spectaculaire. Il est divisé en deux catégories : la Race où les rideurs font la course, et le Freestyle où les rideurs font des figures (ou tricks en anglais). Les pratiquants de ce sport sont nommés pilotes, bicrosseurs, riders.

Le BMX Race ou Bicross ou BMX Racing est une course entre huit concurrents qui doivent parcourir une piste de 340 à 400 m. Cette piste a la particularité d'être parsemée de bosses qui, soit se sautent, soit s'enroulent par cabrage du vélo sur la roue arrière (manual). C'est un sport acrobatique et spectaculaire demandant des qualités physiques telles que la vélocité, la puissance, l'explosivité et l'endurance. Cette discipline, dans sa version supercross, est devenue pour la première fois une discipline olympique à l’occasion des Jeux olympiques de Pékin en 2008.

Le BMX Freestyle consiste à effectuer des figures techniques et spectaculaires ; il existe plusieurs catégories : le Flat, le Street, le Park, le Vert, le Trail et le Dirt. À partir de 2020, le BMX freestyle est également une discipline olympique.

Le BMX (en anglais : bicycle moto cross) apparaît en 1968 en Californie, alors qu’au même moment le motocross devient un sport très populaire aux États-Unis.

La version motorisée de ce sport est la source d'inspiration du BMX. Enfants et adolescents, animés par le désir de pratiquer le motocross alors qu’ils n’en avaient pas les moyens créent des compétitions de vélo sur des pistes qu’ils construisent eux-mêmes. Ils s'habillent d'équipements de moto cross. Le sport a pris le nom de BMX.

La compétition de BMX offre à moindres frais et proche de chez soi l’excitation d’un sport d’action et il est facile de comprendre pourquoi ce sport extrême connaît immédiatement un véritable engouement. C’est en Californie qu’il devient le plus populaire. Au début des années 1970, une structure de régulation des courses est créée aux États-Unis. Elle est considérée maintenant comme le début officiel de la compétition. Au cours de cette même décennie, cette pratique est introduite sur d’autres continents, dont l’Europe, à partir de 1978.

L'« International BMX Federation » (Fédération internationale de BMX) est créée en avril 1981 et les premiers championnats du monde se déroulent en 1982. Le BMX se développe rapidement comme un sport à part entière et, après plusieurs années, trouve plus de points communs avec les codes du cyclisme qu’avec ceux du moto cross. Depuis janvier 1993, le BMX est totalement intégré à l’Union cycliste internationale.

Le BMX race devient olympique aux Jeux olympiques d'été de 2008.

En 2016 est créée la coupe du monde de BMX Freestyle Park UCI. L'Union cycliste internationale (UCI) a reconnu le BMX Freestyle ainsi que le trial et le cross-country eliminator et a organisé les championnats du monde de cyclisme urbain en 2017. La première édition desChampionnats du monde Urban Cycling UCI 2017 a débuté en Chine, à Chengdu le mercredi 8 novembre 2017. Au cours de l'année plusieurs manches se sont déroulées en France, en Croatie, aux États-Unis, au Canada et donc en Chine en association avec le Festival international des sports extrêmes. Les vainqueurs de ces épreuves de BMX Freestyle Park sont également les premiers champions du monde UCI de la discipline.

Le BMX Freestyle Park est intégré au programme des Jeux olympiques de la jeunesse d'été de 2018 et des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Clé serre tube

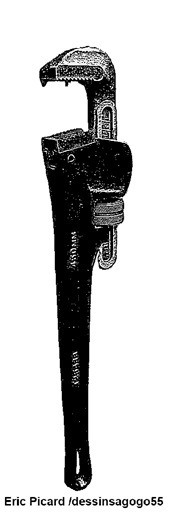

La clé serre tube, clé à griffe ou clé Stillson, du nom de son inventeur est une clé de serrage à ouverture variable commandée par une molette et crémaillère. C'est un outil de plombier qui est utilisé dans d'autres métiers comme par exemple en mécanique.

Contrairement à la clé anglaise, ses mors ne sont pas parallèles. Son usage sur des écrous ou têtes de vis hexagonales risquera de détériorer leur surface.

Ses mors sont striés afin d'améliorer son adhérence sur les surfaces brutes. L'essentiel de l'adhérence est procuré par l'effet de serrage procuré par l'angle entre les deux mors. L'effort exercé par l'opérateur aura tendance à enfoncer le tube dans la clé qui se retrouvera de plus en plus serré au fur et à mesure que l'effort augmentera. Il en résulte que la clé doitêtre retournée lorsque l'on change de sens de rotation.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| BIOGRAPHIE | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Hypermarché : Histoire

Histoire

En Belgique, Maurice Cauwe, met en place courant 1961 la première « usine de distribution » européenne sous le nom « Super Bazar », un point de vente qui sera repris par Carrefour plus tard. Le premier magasin, ouvert à Bruges le 9 septembre, ne compte que 3 300 m2 et 166 places de parking. Cependant, dès le 15 septembre de la même année, un second complexe est inauguré à Auderghem (Bruxelles) qui offre une surface de vente de 9 100 m2 et un parking de 800 places.

En France

L'émergence des hypermarchés traduit l'avènement de la société de consommation promue par les Trente Glorieuses.

Le premier hypermarché de France s'ouvre le 15 juin 1963 à Sainte-Geneviève-des-Bois, au carrefour du Donjon, dans la banlieue sud de Paris, sous la bannière Carrefour. Avec 5 000 références produits différents il offre un vaste assortiment alimentaire et non-alimentaire en libre-service, dans un lieu unique (60 000 en 2013). Il s'étend sur 2 500 m2 et possède 450 places de stationnement, ainsi qu'une station-service où le prix du carburant ordinaire se veut compétitif. Ce concept, alors révolutionnaire, connaît un succès immédiat et change radicalement les modes de consommation des Français.

La nouveauté est telle que le magasin est béni par le curé de la paroisse et marrainé par Françoise Sagan, belle-sœur du cofondateur de Carrefour Jacques Defforey. On évoque à l'époque le terme de « grand magasin libre service ». Le mot « hypermarché » est utilisé plus tardivement.

Le plus grand hypermarché d'Europe, quant à la surface, a longtemps été situé à Portet-sur-Garonne, près de Toulouse, où l'enseigne Carrefour ouvre en 1972, un hypermarché de 25 000 m2 (galerie non comprise), le nom du centre commercial est Grand Portet. Le Carrefour Grand Portet a été réduit à 18 000 m2.

En 2020, Carrefour Villiers-en-Bière est le plus grand avec environ 23 000 mètres carrés de surface de vente (galerie non comprise) mais aussi de plain-pied. Le premier hypermarché de France par le chiffre d'affaires est le magasin Auchan du centre commercial Vélizy 2 (Yvelines).

Les autres enseignes emboîteront ensuite le pas :

Année | Magasin | Lieu |

|---|---|---|

1964 | Magasin E.Leclerc | Landerneau |

1967 | Suma | Montfermeil en région parisienne, ouvert par Docks de France |

Auchan | Roncq dans le Nord | |

1968 | Rallye | Brest |

Mammouth | Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire) | |

Euromarché | Saint-Michel-sur-Orge (Essonne) | |

1969 | Cora | Garges-lès-Gonesse |

1970 | Géant Casino | Marseille |

1972 | Continent | Ormesson-sur-Marne (Val-de-Marne) par Promodès |

1979 | Intermarché | Eure |

1983 | Avenue (devenu Hyper U) | Mûrs-Erigné (Maine-et-Loire) |

Malgré les lois limitant leurs implantations, le nombre d'hypermarchés a toujours augmenté notamment par l'agrandissement de supermarchés.

Le nombre d'hypermarchés en France progresse comme suit :

1966 | 1975 | 1980 | 1990 | 2001 | 2008 | 2019 |

|---|---|---|---|---|---|---|

2 | 284 | 391 | 767 | 1211 | 1594 | 2232 |

En 2019, le chiffre d'affaires des hypermarchés français était de 72 milliards d'euros (environ 1 000 euros par français) pour une surface de vente totale de 11 millions de m², soit environ 5 000 m² par magasin.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | Hypermarché | ||||||||||||||||||||||||||

| Hypermarché : Histoire | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Hypermarché

Un hypermarché est un commerce de détail en libre-service, de grande taille (définie en France par une surface égale ou supérieure à 2 500 m2).

Le dimensionnement et le mode de fonctionnement de ces « usines à vendre » reposent sur un modèle de gestion spécifique, censé leur assurer un avantage concurrentiel :

l'assortiment de vente – très large et très profond, organisé par rayons – offre aux clients des produits alimentaires et non alimentaires et dégage pour le point de vente un panier moyen de vente plus élevé ;

l'importance des volumes traités engendre des économies d'échelle : Les ratios de coûts de structure et de fonctionnement sont inférieurs à ceux des autres formes de commerces (supermarchés, supérettes, épiceries, etc.) et autorisent la pratique de prix de vente plus attractifs (ainsi que des prix promotionnels voire des prix d'appel sur certains produits) sans entamer la marge nette d'exploitation ;

généralement situé en périphérie des villes, l'hypermarché – à condition de disposer d'une bonne accessibilité (positionnement au voisinage des axes majeurs de circulation, facilité de parking) – bénéficie d'une zone de chalandise (faisant l'objet d'actions de communication régulières et bien ciblées) suffisamment étendue pour lui assurer une bonne fréquentation.

Définition

Un hypermarché est un magasin de grande taille et localisé en périphérie urbaine. Il propose au client une panoplie étendue et variée de produits (de 20 000 à 35 000 articles).

Concept

L'hypermarché est la transposition à grande échelle des supermarchés, nés dans les années 1930 aux États-Unis et au Canada, et implantés en Europe continentale dans les années 1950.

Le premier supermarché du Canada ouvre en 1934 à Montréal, sous la bannière Steinberg's, une entreprise familiale fondée en 1913.

Le développement de l’hypermarché est lié aux préceptes novateurs enseignés par le théoricien du commerce américain Bernardo Trujillo (« faire un ilot de pertes dans un océan de profit ») et correspond aux tendances de fond de la société : hausse du pouvoir d'achat, volonté de disposer d'un éventail accru de choix, démocratisation de l'automobile, etc.

Le terme « hypermarché » est inventé en 1968 par Jacques Pictet, créateur du magazine spécialisé LSA (Libre Service Actualités) et ancien cadre de la centrale d'achat Paridoc.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | Hypermarché | ||||||||||||||||||||||||||

| Hypermarché : Histoire | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Multimètre

Un multimètre (parfois appelé contrôleur universel) est un ensemble d'appareils de mesures électriques regroupés en un seul boîtier, généralement constitué d'un voltmètre, d'un ampèremètre et d'un ohmmètre. Les fonctions voltmètre et ampèremètre sont disponibles en continu et en alternatif.

Types

Il existe plusieurs types de multimètre :

Multimètre analogique à aiguille

c'est le premier à être apparu. Construit autour d'un ampèremètre généralement de type magnétoélectrique et comporte un convertisseur tension-courant. L'avantage majeur est de ne pas nécessiter de pile pour les mesures de tension et de courant. Par ailleurs, à prix équivalent, leur bande passante est beaucoup plus large, autorisant ainsi des mesures en AC sur plusieurs centaines de kilohertz là où un modèle numérique standard se cantonne à quelques centaines de hertz. C'est pour cette raison qu'ils sont encore très utilisés en test sur du matériel Hi-Fi.

Multimètre numérique de poche

avec l'apparition de circuits intégrés spécialisés (convertisseur analogique numérique CAN), il apparaît dans les années 1970 et comporte les cinq fonctions principales (tension continue, tension alternative, résistance, intensité de courant continu et intensité de courant alternatif). Des fonctions annexes permettent la vérification des jonctions de diodes ou de transistors, puis viennent les mesures de condensateurs, de température, de fréquence. Toutefois, sur certains multimètres numériques la valeur affichée fluctue, parfois rapidement, sur les derniers digits. Cela rend la mesure plus difficile à évaluer, et l'attente de la stabilisation de la mesure ralentit le travail. Autre inconvénient, les multimètres numériques étant beaucoup plus sensibles aux signaux parasites externes (à cause de leur haute impédance d'entrée), la mesure peut alors s'avérer moins fiable. Appareil d'entrée de gamme à milieu de gamme, les prix varient donc d'une quinzaine d'euros actuellement (2020), à quelques centaines d'euros pour des modèles de qualité pouvant être utilisés en atelier d'électronique.

Multimètre numérique de laboratoire

l'exactitude des multimètres de poche étant limitée, les besoins industriels et métrologiques ont conduit les grands fabricants de matériels de mesure (Rochar, Schlumberger Hewlett-Packard dès les années 1970, Fluke, Keysight actuellement...) à construire des instruments de plus en plus performants, avec des exactitudes actuelles de quelque 10-6 en tension continue. La capacité d'affichage va jusqu'à 20 millions de points. L'exactitude de ce type de multimètre dépend d'un grand nombre de paramètres (compensations des dérives, composants ultra faible bruit, isolations...). La conversion tension est actuellement de type convertisseur multi-rampe. La partie alternative est assurée soit par des convertisseurs rms classiques, soit par convertisseurs rms faisant appel à la conversion thermique d'un signal alternatif. Les shunts utilisés (en continu et alternatif) permettent la mesure d'intensité de courant allant de quelques centaines de nA à 10 A. Le prix de ces matériels va jusqu'à 20 000 € environ.

Description

Le choix du type de mesure (de l'instrument), du calibre ou échelle de mesure se fait généralement à l'aide d'un commutateur rotatif, des boutons poussoirs peuvent commander des fonctions supplémentaires. Les multimètres les plus récents, souvent les plus simples d'emploi, choisissent automatiquement le bon mode et le bon calibre.

D'autres fonctions de mesure peuvent être disponibles selon le degré de sophistication du multimètre :

test de continuité avec bipeur, appelé familièrement bipmètre ;

amplification pour mesurer les très basses tensions et les résistances élevées ;

mesure de la capacité d'un condensateur ou d'un circuit capacitif ;

mesure de l'inductance d'une bobine ou d'un circuit inductif (self) ;

mesure de température, avec l'aide d'une sonde extérieure ;

tests de semiconducteur discret : diodes, gain des transistors (hfe);

mesure de fréquence de signaux électriques ; des rapports cycliques ;

mesure des pics (haut et bas) de tension (peak hold).