Date de création : 09.04.2012

Dernière mise à jour :

11.02.2025

18683 articles

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Cinéma (959)

· A à Z : Sommaire (304)

· Mannequin de charme (914)

· Monde : France (3307)

· Musique (371)

· Calendrier : Événements (333)

· Monde : Etats Unis (1156)

· Département : Meuse (213)

· Cinéma : Films à classer (151)

· Calendrier : Naissances (246)

Thèmes

air amour annonce art article background base belle blogs cadre center centerblog

Articles les plus lus· Bienvenue sur

· Alessandra Sublet

· Lui : Célébrités nues

· 28 septembre : Naissances

· Loto (jeu de la Française des jeux)

· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés

· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)

· Omar Sharif

· A (Sommaire)

· Mannequin de charme : Sommaire

· Culotte : Sous les jupes des filles

· Julia Channel

· Femme

· Brigitte Lahaie

· Maureen O'Hara

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

écrire votre commentaire... peka eme

Par Anonyme, le 17.12.2024

lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.

il est toujours aussi gentil , accu

Par cuisine2jacques, le 15.12.2024

nicole aniston

Par Anonyme, le 26.10.2024

Monde

Fête du Travail : Des premières célébrations

Des premières célébrations de "fêtes du travail" existent dès la fin du XVIIIe siècle.

En France, dès 1793, le calendrier républicain de Fabre d'Églantine proposait une fête du Travail au 3e jour des sansculottides. Elle fut instituée au 1er pluviôse (20 janvier) par Saint-Just, et fut célébrée pendant quelques années.

En 1867, au familistère Godin de Guise naît une fête du Travail, alors que Jean-Baptiste André Godin venait tout juste d'achever la rédaction de Solutions sociales. La date de la manifestation est fixée au 5 juin ; elle est toujours célébrée aujourd'hui.

La première proposition de Labor Day serait due, selon le Département du Travail des États-Unis, à Peter J. McGuire (en), secrétaire général de la Confrérie des charpentiers et des menuisiers avec l'aide d'un cofondateur de la Fédération américaine du travail (American Federation of Labor ou AFL), afin d'honorer « Ceux qui de la nature brute ont taillé et ouvragé toute la splendeur que nous contemplons. » Les ouvriers new-yorkais manifestèrent pour la première fois le mardi 5 septembre 1882. De l'hôtel de ville à la place des syndicats, 10 000 ouvriers marchent, inaugurant le tout premier défilé de la Fête du travail.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_internationale_des_travailleurs

| |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| BIOGRAPHIE | Fête du Travail | ||||||||||||||||||||||||||

| Fête du Travail : Des premières célébrations | |||||||||||||||||||||||||||

| Fête du Travail : Les origines | |||||||||||||||||||||||||||

| Fête du Travail : De la revendication à la commémoration | |||||||||||||||||||||||||||

| Fête du Travail : Dans le monde | |||||||||||||||||||||||||||

| Fête du Travail : En France | |||||||||||||||||||||||||||

| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Fête du Travail : Les origines

La fête internationale telle qu'elle est célébrée de nos jours tire son origine des combats du mouvement ouvrier pour obtenir la journée de huit heures, à la fin du XIXe siècle.

Aux États-Unis, au cours de leur congrès de 1884, les syndicats américains se donnent deux ans pour imposer aux patrons une limitation de la journée de travail à huit heures. Ils choisissent de débuter leur action le 1er mai parce que beaucoup d'entreprises américaines entament ce jour-là leur année comptable, et que les contrats ont leur terme ce jour-là. La grève générale du 1er mai 1886 est largement suivie. Ils sont environ 340 000 dans tout le pays.

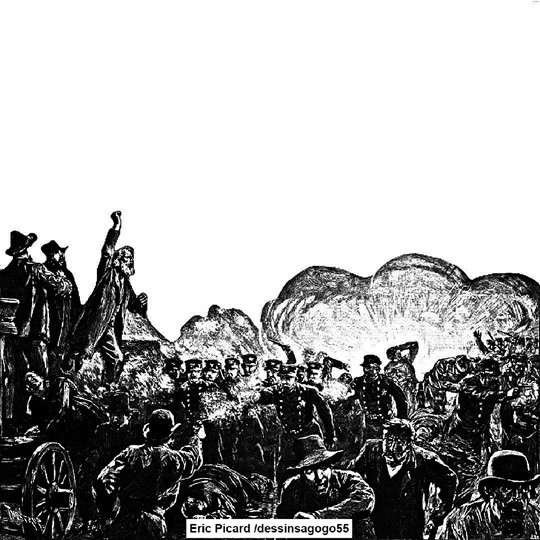

À Chicago, la grève se prolonge dans certaines entreprises, et le 3 mai 1886, une manifestation fait trois morts parmi les grévistes de la société McCormick Harvester. Le lendemain a lieu une marche de protestation et dans la soirée, tandis que la manifestation se disperse à Haymarket Square, il ne reste plus que 200 manifestants face à autant de policiers.

C'est alors qu'une bombe explose devant les forces de l'ordre. Elle fait un mort dans les rangs de la police. Sept autres policiers sont tués dans la bagarre qui s'ensuit. À la suite de cet attentat, cinq syndicalistes anarchistes sont condamnés à mort (Albert Parsons, Adolph Fischer, George Engel, August Spies et Louis Lingg) ; quatre seront pendus le vendredi 11 novembre 1887 (connu depuis comme Black Friday ou « vendredi noir ») malgré l'inexistence de preuves, le dernier (Louis Lingg) s'étant suicidé dans sa cellule. Trois autres sont condamnés à perpétuité.

En 1893, le gouverneur progressiste de l'Illinois signe des pardons pour les syndicalistes encore détenus, en raison de la fragilité de l'enquête et du processus judiciaire.

Sur une stèle du cimetière de Waldheim, à Chicago, sont inscrites les dernières paroles de l'un des condamnés, August Spies :

« Le jour viendra où notre silence sera plus puissant que les voix que vous étranglez aujourd'hui »

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_internationale_des_travailleurs

| |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| BIOGRAPHIE | Fête du Travail | ||||||||||||||||||||||||||

| Fête du Travail : Des premières célébrations | |||||||||||||||||||||||||||

| Fête du Travail : Les origines | |||||||||||||||||||||||||||

| Fête du Travail : De la revendication à la commémoration | |||||||||||||||||||||||||||

| Fête du Travail : Dans le monde | |||||||||||||||||||||||||||

| Fête du Travail : En France | |||||||||||||||||||||||||||

| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Fête du Travail : De la revendication à la commémoration

Trois ans plus tard, la IIe Internationale socialiste se réunit à Paris, à l'occasion du centenaire de la Révolution française et de l'exposition universelle.

Sur une proposition de Raymond Lavigne, elle décide le 20 juillet 1889 de faire de chaque 1er mai une journée de manifestation avec pour objectif la réduction de la journée de travail à huit heures (soit 48 heures hebdomadaires, le dimanche seul étant chômé).

La fusillade de Fourmies

Le 1er mai 1890, l'événement est ainsi célébré dans la plupart des pays, avec des participations diverses.

Le 1er mai 1891, à Fourmies, dans le Nord, en France, la manifestation tourne au drame : la police tire sur les ouvriers et fait neuf morts (voir la Fusillade de Fourmies et affaire de Clichy). Avec ce nouveau drame, le 1er mai s'enracine dans la tradition de lutte des ouvriers européens. Les militants épinglent une églantine écarlate (Rosa canina ou Rosa rubiginosa), fleur traditionnelle du Nord, en souvenir du sang versé.

Quelques mois plus tard, à Bruxelles, l'Internationale socialiste renouvelle le caractère revendicatif et international du 1er mai.

En 1920, la Russie bolchévique décide que le 1er mai sera désormais chômé et deviendra la fête légale des travailleurs. Son exemple est suivi dans la plupart des autres pays.

Pie XII institue en 1955 la fête de saint Joseph artisan, destinée à être célébrée le 1er mai de chaque année.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_internationale_des_travailleurs

| |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| BIOGRAPHIE | Fête du Travail | ||||||||||||||||||||||||||

| Fête du Travail : Des premières célébrations | |||||||||||||||||||||||||||

| Fête du Travail : Les origines | |||||||||||||||||||||||||||

| Fête du Travail : De la revendication à la commémoration | |||||||||||||||||||||||||||

| Fête du Travail : Dans le monde | |||||||||||||||||||||||||||

| Fête du Travail : En France | |||||||||||||||||||||||||||

| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Fête du Travail : Dans le monde

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_internationale_des_travailleurs

| |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| BIOGRAPHIE | Fête du Travail | ||||||||||||||||||||||||||

| Fête du Travail : Des premières célébrations | |||||||||||||||||||||||||||

| Fête du Travail : Les origines | |||||||||||||||||||||||||||

| Fête du Travail : De la revendication à la commémoration | |||||||||||||||||||||||||||

| Fête du Travail : Dans le monde | |||||||||||||||||||||||||||

| Fête du Travail : En France | |||||||||||||||||||||||||||

| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Fête du Travail : En France

En France, au début du XXe siècle, il devient habituel, à l'occasion du 1er mai, d'offrir un brin de muguet, symbole du printemps en Île-de-France. C'est une coutume de la Cour lancée, ou adoptée, le 1er mai 1561 par la régente Catherine de Médicis : dans l'attente de son prochain sacre, le jeune roi Charles IX, âgé de dix ans, offrit un brin de muguet aux dames présentes. Aujourd'hui, une tolérance de l'administration fiscale permet aux particuliers et aux organisations de travailleurs de vendre les brins de muguet sans formalités ni taxes (attention, il s'agit de muguet du jardin ou des bois et non pas de muguet acheté, car dans ce cas ce serait de la revente, donc pas autorisé).

1er mai 1891 - L'échauffourée de Clichy.

Le 23 avril 1919, le Sénat ratifie la journée de huit heures et fait du 1er mai suivant une journée chômée.

Le 24 avril 1941, le maréchal Pétain instaure officiellement le 1er mai comme « la fête du Travail et de la Concorde sociale ». À l'initiative de René Belin, ancien dirigeant de l'aile anticommuniste de la CGT (Confédération générale du travail) devenu secrétaire d'État au travail dans le gouvernement de François Darlan, le jour devient férié, chômé et payé. La radio ne manque pas de souligner que le 1er mai coïncide aussi avec la fête du saint patron du maréchal, saint Philippe. L'églantine rouge (Rosa canina ou Rosa rubiginosa), associée à la gauche, est remplacée par le muguet.

En 1947, le 1er mai devient, dans le code du travail, un jour férié chômé et payé pour tous les salariés sans conditions (mais il n'est pas officiellement désigné comme fête du Travail). Ce n'est que le 29 avril 1948 qu'est officialisée la dénomination « fête du Travail » pour le 1er mai.

Beaucoup à gauche voudraient que la fête du Travail redevienne la fête des Travailleurs, rejetant les mesures de Pétain. Par contre l'églantine rouge (d'origine révolutionnaire) n'est plus vraiment une revendication, d'autant que la vente libre du muguet par tous ce jour-là donne l'occasion aux syndicats de rencontrer la population et de faire connaître leurs activités et revendications.

Des manifestations syndicales, voire intersyndicales ou unitaires (selon les années, les revendications et les mouvements sociaux en cours), ont lieu dans les grandes villes de France le 1er mai, les plus importantes d'entre elles ayant traditionnellement lieu à Paris.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_internationale_des_travailleurs

| |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| BIOGRAPHIE | Fête du Travail | ||||||||||||||||||||||||||

| Fête du Travail : Des premières célébrations | |||||||||||||||||||||||||||

| Fête du Travail : Les origines | |||||||||||||||||||||||||||

| Fête du Travail : De la revendication à la commémoration | |||||||||||||||||||||||||||

| Fête du Travail : Dans le monde | |||||||||||||||||||||||||||

| Fête du Travail : En France | |||||||||||||||||||||||||||

| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Guitare

On fabrique plusieurs types de guitare différent par leur timbre tout en partageant la plupart de leurs techniques de jeu, basées sur l'excitation des cordes par une main, tandis que les doigts de l'autre les appuient sur le manche, réduisant la longueur de la partie vibrante ; plus celle-ci est courte, plus le son est aigu. Le corps creux de la guitare, généralement appelé caisse de résonance, transforme cette vibration en ondes sonores. La guitare électrique, dérivée de la guitare au cours du XXe siècle, peut se dispenser de corps creux, ce qui en fait, en toute rigueur, un instrument nouveau qui inclut un amplificateur électronique et son haut-parleur, avec des possibilités de variations de timbre largement au-delà de la guitare acoustique, dans toutes ses variantes.

Par son encombrement réduit, son faible poids, sa richesse harmonique, son coût modique et son adaptation à de nombreux genres musicaux, la guitare est l'instrument favori de beaucoup pour l'accompagnement du chant. Comme elle permet de chanter en même temps qu'on en joue, elle est aussi prisée par beaucoup d'auteurs-compositeurs-interprètes contemporains.

La musique classique européenne a fourni un répertoire pour guitare ; celle-ci est aussi un instrument caractéristique du flamenco où elle accompagne le chant et la danse. Le choro brésilien, la musique mariachi au Mexique l'intègrent dans des ensembles.

Sa popularité, déjà établie aux siècles derniers, s'est accentuée avec la diffusion internationale des musiques anglo-saxonnes au xxe siècle : jazz, blues, pop, rock, reggae, soul. La guitare se rencontre dans des interprétations modernes de musiques africaines, latines ou celtiques. Avec le piano, l'harmonica et le violon, c'est un des instruments les plus diffusés au monde.

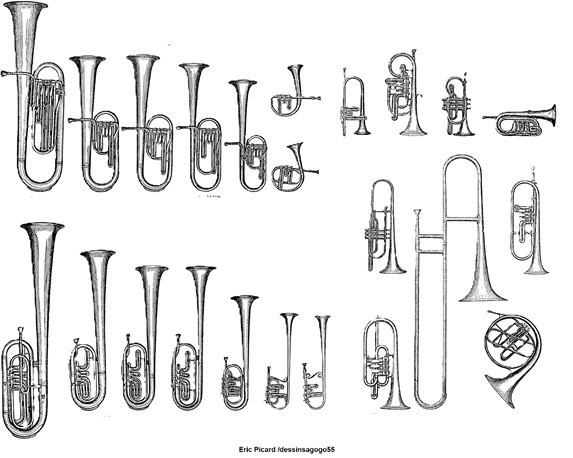

Cuivres (musique)

La famille des cuivres regroupe des instruments à vent (également appelés aérophones) où le son est produit par vibration des lèvres dans une embouchure.

Contrairement à ce que leur nom laisse penser, ce n'est pas la matière qui est déterminante dans cette classification, mais la similarité de technique utilisée par le sonneur pour produire le son : faire vibrer la colonne d'air expirée par la vibration des lèvres, et transmettre cette vibration — la plupart du temps au moyen d'une embouchure — à un corps sonore présentant l'aspect d'un tube qui peut être de longueur variable, .

Ainsi, même si la majorité des cuivres modernes sont en laiton — un alliage à base de cuivre et de zinc — certains « cuivres » ne sont pas en métal, mais en bois (comme le cor des Alpes ou le Didgeridoo), en bois recouvert de cuir (cornets à bouquin et serpents), en fibre de verre (certains soubassophones). Les « cuivres » rudimentaires pouvaient être en os, corne ou ivoire (oliphant), terre cuite, coquillage (pù polynésien), roseau, ou toute matière pouvant présenter l'aspect d'un tube. Inversement, certains instruments de musique à vent, fabriqués en métal, voire en alliage de cuivre, ne font pas partie des « cuivres » au sens défini précédemment, car le principe d'émission diffère. C'est le cas du saxophone, qui appartient à la famille des bois bien qu'il soit majoritairement composé de laiton.

Cette confusion provient sans doute de l'habitude argotique de désigner l'ensemble des instruments à vent d'un même orchestre de variétés (rock, typique...), sous l'appellation section cuivres. On retrouve ce phénomène en langue anglaise avec le mot horns (cors, au sens littéral). Il est également possible qu'elle provienne de la différenciation existante au sein de l'orchestre classique, où tous les "bois" étaient effectivement en bois (flûte traversière en bois, pas de saxophone...) et tous les "cuivres" en cuivre (ou un alliage constitué de cuivre).

Pour bien comprendre le principe de fonctionnement des cuivres, il convient de se référer à la théorie acoustique des harmoniques. En simplifiant à l'extrême, cela revient à dire qu'un tube d'une longueur donnée, peut générer un son fondamental (le plus grave possible sur ce tube), et une série de sons plus aigus, aux intervalles toujours identiques. Dans le cas des cuivres, sur une longueur donnée, on peut faire entendre tel ou tel son de la série en faisant varier les paramètres suivants : tonicité des muscles de la face sur le pourtour de la bouche, volume d'air expulsé, vitesse de l'air expulsé

Principe du piston des cuivresLa hauteur du son fondamental (et de sa série d'harmoniques corollaires) est directement liée à la longueur du tube. Un tube long donne un son grave (tuba), un tube court donne un son aigu (trompette). Pour faire varier cette hauteur, la longueur du tube doit être modifiée au moyen de divers mécanismes. La coulisse du trombone, est le mécanisme le plus ancien (Moyen Âge). Certains cuivres ont utilisé des clefs, comme la trompette conçue à la fin du XVIIIe siècle à Vienne pour Anton Weidinger. Le cylindre rotatif des cors d'harmonie et des trompettes à palettes a vraisemblablement été inventé en 1824. Le piston Périnet, ou piston parisien, abouti à sa forme définitive en France en 1839. Ces deux derniers dispositifs permettent de changer le trajet de l'air en vibration dans l'instrument.

Harmoniques du claironLes cuivres naturels sont de simples tuyaux, dont la longueur ne peut être variée dans l'instant de jeu. Ne pouvant donc produire que peu de notes (sauf cas particulier du cor naturel et des bugles à clefs), ils ont longtemps été utilisés essentiellement comme moyen de communication, appelés alors instruments d'ordonnance.

Les cuivres

Cuivres clairs(à perce cylindrique)

Trompettes

Trompette de cavalerie (trompette naturelle)

Trompette piccolo

Trompettes en si, ut, sol, ré, mi, fa

Trompette de cavalerie basse

Trompette-cor ou cor de cavalerie

Trompette basse

Trombones

Trombone soprano (trompette à coulisse)

Trombone alto

Trombone ténor (à coulisse ou à pistons)

Trombone basse

Trombone contrebasse

Tubas

Euphonium (tuba ténor)

Hélicon

Sousaphone

Tuba en fa

Tuba en ut

Cuivres doux (à perce conique)

Clairon

Cornet à pistons

Cors :

Cor d'harmonie

Cor naturel

Trompe de chasse

Mellophone

Tuba wagnérien, Saxotromba

Saxhorns

Bugle en mi (saxhorn sopranino)

Bugle en si (saxhorn soprano)

Saxhorn alto (ou pichotte)

Saxhorn baryton

Saxhorn basse

Saxhorn contrebasse en mi (Bombardon)

Saxhorn contrebasse en si (Contrebasse à vent)

instruments traditionnels

Didgeridoo

Qarnay ouzbek

Cor des Alpes

instruments anciens

Cornet à bouquin

Ophicléide

Sacqueboute

Serpent

instruments rares

Jazzophone

Bugle

Euphonium

Cornet à pistons

Trombone à coulisse

Qarnays lors d'un mariage ouzbek

| Naviguez RAPIDEMENT sur dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| BIOGRAPHIE | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

ADRESSE(S) EXTERNE(S) X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Trompette

La crise de la trompette a duré soixante-cinq ans (1750-1815). D'une part, l'art du clarino1 avait atteint un sommet difficile à dépasser et d'autre part, l'apparition de l'idéal bourgeois faisait incarner à la trompette un aspect héroïque démodé. L'époque classique montre un brusque changement dans la fonction des trompettes. Après avoir rempli une fonction héroïque qui donne le ton sous forme mélodique, la trompette se fond maintenant dans les tutti. Pour continuer à jouer son rôle héroïque, elle ne fait que couronner brièvement les crescendo. Elle doit s'adapter à la variété des tonalités, on voit donc apparaître des trompettes en fa, sol, si ou la. Dans le classique, le registre du clarino ne monte plus aussi haut que dans lebaroque : on monte rarement au-dessus du sol (juste au-dessus de la portée), parfois on rencontre un la ou un do mais très rarement.

Dès la fin du baroque, on a essayé de rendre la trompette chromatique car la plupart des notes à jouer se trouvent maintenant dans la troisième octave des partiels, les notes sont plus écartées donc les possibilités sont plus restreintes. Différentes techniques vont essayer de contrer ce problème.

Une des plus anciennes de ces techniques est le bouchage qui fut inventé en 1775, puis inutilisée à partir de 1840. L'idée vient d'un corniste A.-J. Hampel, qui en 1750 avait remarqué qu'en introduisant la main dans le pavillon, on pouvait faire baisser la note émise d'un demi, voire un ton complet. La technique n'a pas été mise en œuvre tout de suite sur les trompettes car leur forme ne permettait pas à l'instrumentiste de mettre sa main au niveau du pavillon. C'est en 1777 qu'un facteur « enroula » plus la trompette pour lui donner une forme de demi-lune. On bouchait le pavillon avec trois doigts de la main droite. Les partisans de la trompette « bouchable » croyaient que le bouchage n'influençait en rien le timbre de la trompette : ils avaient tort. En France, D. Buhl fut le plus éminent des trompettistes jouant avec ce procédé. Dans sa méthode, il distinguait la trompette d'ordonnance (instrument de cavalerie en mi ) et la trompette d'harmonie (instrument d'orchestre en sol). On pouvait mettre cette dernière dans des tons plus graves à l'aide de coulisses de rechange et on obtenait les demi-tons au-dessous d'une note donnée en bouchant le pavillon. Le gros défaut de cet instrument est l'inégalité sonore entre les notes ouvertes et bouchées.

La deuxième technique est la trompette à clefs. Elle a les mêmes dates d'apparition et de disparition que le bouchage. L'idée commença, encore une fois, à être expérimentée sur le cor. La première trompette à clefs a été construite en 1777 mais ne connut aucun succès car le timbre caractéristique de la trompette disparaissait presque entièrement et était à mi-chemin entre la trompette et le hautbois. Indépendamment les uns des autres, plusieurs inventeurs firent différents essais dans le même sens. C'est en 1793 qu'un amateur nommé Nessman a mis au point une trompette à clefs qui gardait le timbre de la trompette et avec laquelle il pouvait monter une gamme chromatique. L'expérimentateur le plus heureux et en même temps le plus grand virtuose de la trompette à clefs fut A. Wendinger. D'ailleurs pour lui et sa trompette à clefs, J. Haydn, un de ses amis, a composé son fameux concerto en mi bémol majeur, qui fait usage du registre du clarino et ne peut être joué qu'avec trois clefs. Alors que celui de Hummel a un plus grand choix de notes graves et en nécessite une quatrième. Le gros défaut de cet instrument est le même que pour la trompette à boucher : l'inégalité entre les notes où certaines clefs sont ouvertes et ces mêmes notes lorsqu'elles sont toutes fermées.

La troisième technique a été utilisée surtout en Angleterre entre 1790 et 1885 : c'est la trompette à coulisse. Comme son nom l'indique, le moyen utilisé ici pour rendre la trompette chromatique est la coulisse. Cette coulisse, qui est en forme de U comme sur un trombone mais moins longue que sur celui-ci, est plus proche de l'instrument et comporte un mécanisme permettant de revenir à la position initiale. Elle était appréciée grâce à sa sonorité noble et naturelle mais c'était plus un instrument d'orchestre que de solo à cause notamment de sa raideur mécanique. La trompette à coulisse se construisait en fa mais comportait des coulisses pour l'accorder dans des tons inférieurs. Elle a subsisté plus longtemps que la trompette à boucher et celle à clefs grâce à la forte personnalité des personnes qui la défendaient.

Le piston

Année Avancée

1788

Invention d'un mécanisme du genre piston par un Irlandais. Le texte de la demande de brevet n'est pas clair, l'idée n'a pas abouti.

1815

H. Stölzel joue, à Berlin, sur un cor muni de pistons. Mais on ne sait pas sous quelle forme se présentait le mécanisme.

1820

Stölzel fait fabriquer avec Blühmel une trompette munie de pistons à boîte, qui ont extérieurement une forme carrée.

1824

Un Américain construit une trompette mécanisée. Son système est vraisemblablement composé de cylindres à rotation (ancêtre de la trompette à palettes). Il n'a pas eu l'occasion de répandre son invention.

1827

Blühmel tente d'obtenir un brevet pour un mécanisme à boîte tournante, mais n'y parvient pas.

1830

Invention du piston viennois par L. Uhlmann.

1835

Un piston court et épais permettant de ramener les trajets de l'air sur un seul plan est inventé.

1839

Le piston Périnet est inventé : c'est celui utilisé dans la plupart des pays aujourd'hui.

1840

Invention d'un système à plaques tournantes qui n'eut aucun succès.

À cause d'une attaque trop aléatoire avec une trompette normale en si , certains instrumentistes utilisent la trompette piccolo pour jouer surtout des œuvres baroques dans lesquelles le registre aigu est souvent très utilisé (anciennement appelé clarino). La trompette piccolo ne monte pas plus haut que la trompette normale en si , elle n'est pas plus facile à jouer dans le registre aigu, cependant les traits aigus sont plus stables. Elle existe en version à pistons ou à valves rotatives. La plupart du temps, elle est aussi en si (qui peut être mise en la avec une coulisse additionnelle), parfois en ré.

Il existe d'autres types de trompettes qui sont dans des accords différents mais qui sont beaucoup moins utilisées que celles citées ci-dessus (trompette en sol, ré, mi , fa ou trompette basse). Mais la note et le volume de la trompette peuvent aussi êtres modifiés à l'aide d'une sourdine. Il en existe de nombreux types. Les plus connues sont les sourdines sèche, bol, wah-wah, plunger ou harmon (voir article Sourdine). C'est toujours un instrument à vent qui fait partie de la famille des cuivres.

Dans la trompette à pistons, un mécanisme est ajouté qui permet d'accroître la longueur du tube, ce qui permet de jouer des notes plus graves et de combler ainsi les notes faisant défaut dans la série harmonique.

Le doigté est celui des instruments à pistons.

Le registre courant s'étend sur deux octaves et demie, du fa# grave au do au-dessus de la portée (contre-ut). Certaines pièces du répertoire "classique" dépassent cette tessiture (exemple : "2e concerto brandebourgeois" de Jean-Sébastien Bach). Pour ces pièces les instrumentistes utilisent généralement la trompette piccolo. Il est à noter qu'en jazz, il n'est pas rare d'entendre des musiciens monter jusqu'au bi-contre-ut voire plus haut.

Il existe également une multitude de trompettes moins usitées : celles en sol et en fa qui sont assez proches de la trompette piccolo en si .

La "trompette basse" est rarement utilisée en France. Son registre est sensiblement le même que celui du trombone à pistons ou de l'euphonium.

Certains orchestres spécialisés utilisent encore des trompettes baroques pour jouer des pièces de cette époque (par exemple le Messie ou laMusique pour les feux d'artifice royaux, de Haendel). Ces très longues trompettes permettant un certain chromatisme dans le registre de jeu (la première fréquence de résonance de l'instrument étant très basse, les harmoniques correspondant au registre de jeu sont assez rapprochées pour donner un quasi-chromatisme). Cependant, leur usage est assez anecdotique, ne serait-ce qu'à cause de la difficulté de jeu de ces instruments.

Enfin, il existe quelques trompettes atypiques : trompettes à 4 pistons permettant de jouer des quarts de tons (cf. Don Ellis, Ibrahim Maalouf...), ou trompettes combinant pistons et coulisse (la "Firebird" de la marque Holton, etc.)...

Johann Ernst Altenburg

Maurice André

Jean-Baptiste Arban

Éric Aubier

Alison Balsom

Otto Sauter

Thierry Caens

Pascal Clarhaut

Antoine Curé

Friz Damrow

François Dauverné

Roger Delmotte

Alexis Demailly

Timofei Dokchitser

Pierre Dutot

Eugène Foveau

Guy Ferber

Merri Franquin

Pierre Gillet

David Guerrier

Håkan Hardenberger

Jouko Harjanne

Tine Thing Helseth

Philip Mark Jones

Marcel Lagorce

Philippe Litzler

Véronique Lucignano

Ibrahim Maalouf

Mauro Maur

| Naviguez RAPIDEMENT sur dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| BIOGRAPHIE | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

ADRESSE(S) EXTERNE(S) X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Musette : L'accordéon musette

L'accordéon musette

Instrument symbole du musette, célébré dans quantité de chansons, l'accordéon utilisé dans ce style se caractérise par des registres spécialement adaptés, dans lesquels les deux ou trois anches métalliques mises en vibration pour chaque note sont légèrement désaccordées. Cela permet d'émettre des harmoniques aigües donnant à l'instrument une sonorité perçante voire un peu criarde (le même principe est appliqué pour accorder un piano bastringue), qui imite approximativement le son des cornemuses et cabrettes d'autrefois, et qui a surtout l'avantage d'assurer une présence sonore bien supérieure, ce qui était essentiel pour se faire entendre dans le brouhaha des salles de bal au temps où il n'y avait pas de sonorisation.

L'introduction de l'accordéon dans les bals musette est en grande partie le fait de la diaspora italienne. Dès la fin du xixe siècle, la fabrication d'accordéons est devenue en Italie une grosse industrie fortement exportatrice, et les émigrants italiens contribuent à populariser l'instrument dans les grandes villes de France. L'adoption de l'accordéon dans le style musette fait fleurir dans les premières décennies du xxe siècle tout un secteur d'activité essentiellement tenu par des Italiens : revendeurs, réparateurs, accordeurs, et même fabricants, comme la famille Cavagnolo. Les grandes marques consacrées dans le musette, outre Cavagnolo, sont toutes italiennes : Fratelli Crosio, Piermaria, Crucianelli. La communauté italienne a également donné à la cette musique un grand nombre d'instrumentistes

| Naviguez RAPIDEMENT sur dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| BIOGRAPHIE | |||||||||||||||||||||||||||

| MUSIQUE (S) | |||||||||||||||||||||||||||

ADRESSE(S) EXTERNE(S) X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Hydroptère

Un hydroptère (du préfixe hydro- (du grec ὓδωρ, eau), et du suffixe -ptère (du grec πτερόν, aile)) ou hydrofoil (reprise du mot anglais), est un type de bateau dont la coque s’élève et se maintient en équilibre hors de l’eau à partir d'une certaine vitesse grâce à la portance de plans porteurs immergés ou foils, qui fonctionnent selon le même principe qu’une aile d'avion. En supprimant la traînée de frottement et de vague de la coque, cette technique permet soit d’augmenter la vitesse des bateaux soit de réduire leur consommation.

Terminologie

Le Larousse définit :

un hydroptère, et son homonyme hydrofoil, comme un « navire rapide muni d'ailes portantes reliées à la coque par des bras et capable, à partir d'une certaine vitesse, de naviguer en position déjaugée » ;

un foil, de l'anglais éponyme, comme un « plan porteur inclinable destiné aux embarcations susceptibles de déjauger ».

Un plan porteur désigne une surface portante, profilée ou non, qui avance dans l'air, dans l'eau ou sur l'eau. Une aile d'avion, un ski sont des plans porteurs.

Histoire

En 1861, l'anglais Thomas Moy teste sur un canal un modèle équipé de 3 surfaces portantes, note le déjaugeage dynamique et la réduction de la traînée.

En 1869 le français Emmanuel Farcot, ingénieur mécanicien titulaire de nombreux brevets, dépose un brevet décrivant une embarcation munie de plans porteurs latéraux, horizontaux au départ, puis inclinés quand la coque commence à monter.

À partir de 1894, l'américain William E. Meacham explore le concept d'hydrofoil. Il teste à Chicago en 1897 un modèle remorqué équipé de 5 surfaces portantes. Il publie en 1906 dans Scientific American un article de référence où il expose les principes de base d'un hydroptère.

En 1897, le Comte de Lambert expérimente un catamaran équipé de quatre plans transversaux. Avec la vitesse, les coques sortent de l'eau et l'engin est porté par ses surfaces planantes (ou plans porteurs) à la surface. Il s'agit donc d'un hydroplane, fonctionnant en hydroptère seulement pendant la phase d'accélération ; « À une vitesse de 16 km/h, les flotteurs étaient entièrement sortis de l'eau et la machine glissait à la surface sur ses quatre surfaces portantes. »

En 1898, le professeur italien Enrico Forlanini, connu pour ses conceptions de dirigeables, invente ce qui sera appelé l'hydroptère. À l'origine, il voulait tester des foils en vue d'une application sur les avions. Il dépose des brevets en Grande-Bretagne et aux États-Unis pour ses idées et ses conceptions. En 1905, il conçoit et construit le premier véritable hydroptère et le teste en 1906 sur le lac Majeur, atteignant 38 nœuds (70 km/h) avec un moteur de 75 ch. Les foils sont du type à échelle, à 4 étages ; la configuration est complexe, avec des plans porteurs fixes et d'autres rétractables à grande vitesse. La propulsion est aérienne.

En 1907, A. Crocco et O. Ricaldoni testent un hydroptère de 8 m de long, propulsé par deux hélices aériennes à pas variable disposées sur des bras en V. La configuration est de type trois points (un avant, deux arrières), les foils en acier sont du type en V (perçant la surface). Avec 100 ch, l'engin aurait atteint 43 nœuds (80 km/h).

En 1907 également, l'américain Peter Cooper Hewitt construit et teste un hydroptère à propulsion par hélice immergée, présentant toute une série de foils décalés en hauteur et en longueur. La configuration montre des foils latéraux avant et des foils axiaux arrières. L'hélice est sur un pied, en attaque frontale (comme sur un avion). Vitesse 26 nœuds (48 km/h).

Fin 1907, le brésilien Alberto Santos-Dumont teste sur la Seine un engin réalisé dans le but d'atteindre 100 km/h pour remporter un pari de 50 000 francs. Présenté parfois comme une hydroplane devant recevoir des ailes par la suite, il s'agirait en fait d'un véritable hydroptère, de configuration trimaran, car il présente un grand foil avant de 4 m d'envergure et un foil arrière (directionnel) d'un mètre. Les essais ne sont pas satisfaisants (problèmes de moteur). Les photos publiées montrent l'engin avec une hélice mais sans moteur.

En 1910, Enrico Forlanini teste un autre modèle équipé de plans porteurs en acier, capable de porter 2 à 4 personnes avec un moteur de 100 ch.

En 1919, Alexandre Graham Bell fait l’essai de son hydroptère sur le lac Bras d’Or sur l’Île du Cap-Breton dans le golfe du Saint-Laurent.

Dans les années 1950, Gordon Baker tente de concevoir un modèle commercialisable. Son prototype atteint les 35 nœuds, mais ne trouve pas de débouchés commerciaux.

En 2008, Alain Thébault atteint les 50 nœuds, soit plus de 90 km/h avec un hydroptère prototype à voile.

Types de foils

Plusieurs types de foils sont utilisés sur les hydroptères :

Les foils à échelle (superposés) ; ils ne sont plus utilisés de nos jours ;

Les foils en V, traversant la surface ;

les foils obliques (à environ 45°), traversants ou immergés ;

Les foils en T, en Y inversé, en U, en J, en L.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||