Date de création : 09.04.2012

Dernière mise à jour :

11.02.2025

18683 articles

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Cinéma (959)

· A à Z : Sommaire (304)

· Mannequin de charme (914)

· Monde : France (3307)

· Musique (371)

· Calendrier : Événements (333)

· Monde : Etats Unis (1156)

· Département : Meuse (213)

· Cinéma : Films à classer (151)

· Calendrier : Naissances (246)

Thèmes

air amour annonce argent art article background base belle blogs bonne cadre

Articles les plus lus· Bienvenue sur

· Alessandra Sublet

· Lui : Célébrités nues

· 28 septembre : Naissances

· Loto (jeu de la Française des jeux)

· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés

· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)

· Omar Sharif

· A (Sommaire)

· Mannequin de charme : Sommaire

· Culotte : Sous les jupes des filles

· Julia Channel

· Femme

· Brigitte Lahaie

· Maureen O'Hara

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

écrire votre commentaire... peka eme

Par Anonyme, le 17.12.2024

lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.

il est toujours aussi gentil , accu

Par cuisine2jacques, le 15.12.2024

nicole aniston

Par Anonyme, le 26.10.2024

Monde

Lexique : Agriculture

| A |

| Adventice : adjectif ou nom désignant une mauvaise herbe |

| Adventif : adjectif, qualifie les racines qui apparaissent sur les tiges ou les rhizomes. |

| Agriculture : ensemble des travaux transformant le milieu naturel pour la production de végétaux et d'animaux utiles à l'Homme. |

| Agriculture biologique : mode de production agricole n'utilisant pas de produits chimiques de synthèse ou limitant leur emploi. |

| Agriculture de précision : mode de production agricole visant à optimiser les rendements et investissements en localisant les apports d'intrants et en tenant compte de la variabilité intra-parcellaire. |

| Agriculture intensive : Système de production qui repose sur une forte utilisation d'intrants dans le but de rentabiliser la production au maximum. |

| Agriculture raisonnée : mode de production agricole visant à optimiser le résultat économique en maitrisant les quantités d’intrants, et notamment les substances chimiques utilisées (pesticides, engrais) dans le but de limiter leur impact sur l’environnement. |

| Allaitement : opération qui consiste à nourrir les jeunes animaux d'élevage soit avec le lait maternel, soit avec du lait de remplacement. |

| Alpage : pâturage de montagne où les troupeaux de bovins, d'ovins ou de caprins sont conduits essentiellement l'été. |

| Amendement : apport d'un produit destiné à améliorer la qualité des sols (en termes de structure et d'acidité). |

| Ammonitrate : engrais azoté minéral à base de nitrate d'ammonium. |

| Andain : bande de fourrage laissé sur le champ après le fauchage. |

| aoûtement : processus de lignification des jeunes rameaux des plantes ligneuses. |

| Apiculture : élevage des abeilles pour la production de miel. |

| Appellation d'origine contrôlée : label de qualité des produits alimentaires traditionnels français |

| Aquaculture : terme générique désignant toutes les activités de production animale ou végétale en milieu aquatique.. |

| Araire : instrument aratoire tracté par un animal qui scarifie le sol superficiellement. |

| Arboriculture fruitière : branche de l’arboriculture spécialisée dans la culture des arbres fruitiers afin d'en récolter les fruits. |

| Assolement : répartition des terres d'une exploitation agricole en parties distinctes, appelées soles, consacrées chacune à une culture donnée pendant une saison culturale. |

| Avertissement agricole : |

| Aviculture : élevage des volailles et plus généralement des oiseaux. |

| B |

| Bétail : terme collectif désignant les gris animaux d'élevage. On distingue le gros bétail (bovins, chevaux, mulets, ânes) et le petit bétail (moutons, chèvres, porcs). |

| Binage : En agriculture et jardinage, le binage consiste à ameublir la couche superficielle du sol autour des plantes cultivées. |

| Bisannuelle : adjectif désignant une plante vivant pendant deux saisons successives. |

| Brabant : Charrue, destinée au labour à plat |

| Bulbe : organe végétal souterrain formé par un bourgeon entouré de feuilles charnues, permettant à la plante de reformer chaque année ses parties aériennes. |

| Bulbille : nom féminin. Bourgeon renflé destiné à se détacher de la plante qui l'a produit et à donner naissance à une nouvelle plante. |

| Buttage : opération destinée à ramener la terre au pied des plantes, en forme de butte. |

| C |

| Calcicole : adjectif, qui se plait en terrain calcaire. |

| Calcifuge : adjectif, qui fuit les terrains calcaires. |

| Céréale : Une céréale est une plante cultivée principalement pour ses graines utilisées dans l'alimentation de l'Homme et des animaux domestiques |

| Chaptalisation : opération qui consiste à ajouter du sucre au moût pour augmenter le degré d'alcool final du vin. |

| Charolaise : race bovine française à viande. |

| Charrue : instrument aratoire servant à labourer les champs et retournant la terre latéralement. |

| Chaulage : apport d'amendements calciques ou calco-magnésiens à un sol pour en corriger l'acidité. |

| Chaume : partie des tiges de céréales couvrant encore un champ après la moisson. |

| Collet : zone de transition entre la racine d'une plante et sa tige. |

| Compost : résultat de la décomposition (fermentation) aérobie de matières organiques fraîches (biomasse) en un produit vivant et fertile. |

| Cône : Organe reproducteur des Gymnospermes. |

| Cover crop : pulvériseur à trains de disques tandem destiné à ameublir les sols |

| Cultivar (contraction de l'anglais cultivated variety) est le résultat d'une sélection (biologie), d'une hybridation ou d'une mutation spontanée chez les végétaux. |

| Culture dérobée : Culture mise en place sur une parcelle entre deux cultures principales (exemple : le trèfle)* |

| Culture en courbes de niveau |

| Cycle de l'azote : cycle biogéochimique qui décrit la succession des modifications subies par les différentes formes de l'azote (diazote, nitrate, nitrite, ammoniac, azote organique (protéines)). |

| Le Cycle de l'eau : ou cycle hydrologique est un modèle représentant les flux entre les grands réservoirs d'eau liquide, solide ou gazeuse, sur Terre |

| D |

| Débourrement : sortie de sa bourre pour un bourgeon, phase de reprise de végétation et d'allongement des bourgeons. |

| Déchaumage : façon culturale consistant en un travail superficiel du sol destiné à enfouir les chaumes et restes de paille afin de favoriser leur décomposition. |

| Doryphore : insecte de l'ordre des coléoptères (Leptinotarsa decemlineata), aux élytres jaunes rayés de noir, ravageur des feuilles de pommes de terre et d'autres solanacées. |

| Drainage : opération qui consiste à favoriser artificiellement l'évacuation de l'eau excédentaire présente dans le sol. |

| E |

| Échaudage : Accident de végétation auquel sont exposées les céréales et la vigne, abîmant la fructification. |

| Écorce : revêtement extérieur protecteur du tronc, des branches et des racines des arbres, et plus généralement des plantes ligneuses. |

| Écurie : bâtiment d'élevage destiné au logement des équidés (chevaux, ânes, etc.) |

| Élevage : ensemble des opérations agricoles ayant pour objet d'assurer la reproduction des animaux et leur entretien en vue de leur utilisation (travail, loisirs) ou de leur produits (viande, lait, cuir, etc.). |

| Engrais : substances minérales ou organiques destinées à apporter aux plantes des compléments d'éléments nutritifs de façon à améliorer leur croissance et augmenter le rendement et la qualité des cultures. |

| Engrais vert : culture temporaire destinée à être enfouie rapidement pour assurer un apport d'éléments nutritifs à la culture suivante. |

| Entraide (agriculture) : système de péréquation du travail en agriculture |

| Épi : inflorescence dont les fleurs sont disposées autour d'un axe central, sans pédicelle ou avec un pédicelle très court. |

| Épillet : épi secondaire qui, regroupé à d'autres, forme un épi ou un panicule. |

| Essence : synonyme d'espèce d'arbre chez les forestiers. |

| Étable : bâtiment d'élevage destiné au logement des bovins (vaches, veaux, etc.). |

| Étançon : pièce métallique supportant les pièces travaillantes dans une charrue. |

| Exploitation agricole : entreprise constituée en vue de la production agricole et caractérisée par une gestion unique et des moyens de production propres. |

| Évapotranspiration : quantité d'eau totale transférée du sol vers l'atmosphère par l'évaporation au niveau du sol et par la transpiration des plantes. |

| F |

| Faculté germinative : |

| Ferme : c'est au sens propre une exploitation agricole exploitée sous le régime du fermage et dont le gérant est le fermier. |

| Fertilisation : processus consistant à apporter à un milieu de culture, tel que le sol, les éléments minéraux nécessaires au développement de la plante. |

| Feu bactérien : maladies des plantes de la famille des Rosacées provoquée par la bactérie Erwinia amylovora. |

| Fixation biologique de l'azote : processus qui permet de produire des substances protéiques à partir de l'azote gazeux présent dans l'atmosphère et l'environnement. |

| Fourrage : plante, ou mélange de plantes, cultivée pour ses parties végétatives (feuilles, tiges, éventuellement racines), que l'on utilise soit à l'état frais, soit conservés, généralement par séchage, pour l'alimentation des animaux. |

| Friche : Formation végétale résultant de l'arrêt de l'activité agricole. |

| Froment : Autre nom du blé |

| Fructification : Formation des fruits ; époque de cette formation |

| Fruit : organe de la plante composé des graines et de leur enveloppe. |

| Fumier : Mélange solide de déjections animales et de litière, utilisé comme amendement organique. |

| G |

| Gavage : Action d'introduire dans l'œsophage de certains oiseaux, en vue de les engraisser rapidement, des aliments concentrés en quantités élevées. |

| Gazon : Terrain couvert d'herbes, principalement de graminées vivaces semées le plus souvent en mélange et maintenues à l'état végétatif par des tontes fréquentes. |

| Génisse : Nom donné à une femelle de l'espèce bovine quelques semaines après sa naissance et jusqu'à sa première mise-bas. |

| Germination : Ensemble des phénomènes par lesquels la plantule, en vie ralentie dans la graine mûre, commence une vie active et se développe grâce aux réserves contenues dans cette dernière. |

| Gestation : |

| Gousse : |

| Graine : ovule fécondé qui, après dispersion et germination, donne de nouvelles plantes. |

| Graminées : |

| Greffe : |

| Grume : Tronc d'arbre abattu, ébranché, encore couvert de son écorce. |

| Guano : |

| H |

| Haie : association d'arbustes ou d'arbres généralement plantés et entretenus pour former une clôture ou une protection contre le vent. |

| Haras : établissement dans lequel sont entretenus les reproducteurs des espèces équines pour la multiplication et l’amélioration des races. |

| Herbage : terme désignant les prairies naturelles ou artificielles. |

| Herbe : |

| Herbicide : substance active ou préparation ayant la propriété de tuer les végétaux. |

| Herse : instrument agricole constitué d'un châssis en forme de grille munie de dents courtes permettant un travail superficiel du sol. |

| Hétérosis : Accroissement de la vigueur ou des performances d'un individu croisé par rapport à la moyenne de ses deux parents. |

| Horticulture : |

| Humification : processus de transformation de la matière organique en humus sous l’influence de la microfaune et de la microflore du sol. |

| Humus : résidu noirâtre provenant de la décomposition dans le sol des déchets organiques sous l'action des organismes détritivores (bactéries, champignons et arthropodes), susceptible de prendre l'état colloïdal. |

| Hybridation : |

| I |

| Île-de-France : race ovine française. |

| Inhibiteur de croissance : |

| Insecticide : substance active ou préparation ayant la propriété de tuer les insectes. |

| Insecticide systémique : insecticide qui pénètre dans les tissus de la plante et est véhiculé par la sève. |

| insecte ravageur : insecte nuisible pour les cultures agricoles, pour les arbres et la végétation en général. |

| Insémination artificielle : en élevage, technique qui consiste à féconder artificiellement une femelle. |

| Instrument aratoire : outil ou une machine qui sert au travail du sol, c'est-à-dire à l'ameublir, le labourer, le biner. |

| Interculture : |

| Irrigation : opération consistant à apporter artificiellement de l’eau à des végétaux cultivés pour en augmenter la production et permettre leur développement normal en cas de déficit hydrique. |

| J |

| Jachère : État d'une parcelle entre la récolte d'une culture et l'implantation de la suivante. |

| Jardin : Lieu, souvent clos, où l'on cultive des plantes ornementales (jardin d'agrément), des légumes (potager), des arbres fruitiers (verger). |

| Jersiaise : race bovine européenne. |

| L |

| Labour : Pratique culturale consistant à découper la terre en une ou plusieurs bandes et à la retourner à l'aide d'une charrue |

| Lactation : Période physiologique succédant à la mise bas, pendant laquelle une femelle de mammifère produit du lait. |

| Lactosérum : Sous-produit de la fromagerie dont la composition est celle d'un lait sans caséine ni matière grasse. |

| Lait : Liquide alimentaire, opaque blanc mat, légèrement bleuté ou plus ou moins jaunâtre, à l'odeur peu marquée et au goût douceâtre, sécrété, après parturition, par la glande mammaire des animaux mammifères femelles, pour nourrir leur(s) nouveau-né(s). |

| Légume : |

| Ligneux : se dit d'une plante dont la tige a la consistance du bois, grâce à la lignine qu'elle contient. |

| Lisier : Mélange complet des déjections (fèces et urine) des bovins et des porcins. |

| Lutte biologique : action qui consiste à combattre les ravageurs des cultures en utilisant leurs ennemis naturels : pathogènes, prédateurs ou parasites, tout en réduisant le recours aux pesticides chimiques. |

| M |

| Machine à traire : machine permettant de traire le bétail. |

| Machine à vendanger : |

| Machinisme agricole : |

| Mammite : |

| Maraîchage : |

| Marcescent : adjectif, se dit d'une plante dont les feuilles mortes persistent tout l'hiver. |

| Marcottage : |

| Matière active : |

| Mildiou : |

| Minéralisation : décomposition de la partie organique d'une matière qui contient également une partie minérale. Par exemple : |

| le compostage |

| la combustion |

| Moisson : récolte des céréales. |

| Moissonneuse-batteuse : machine agricole automotrice destinée à la récolte de plantes à graines, principalement les céréales, en une seule opération. |

| Monoculture : forme particulière de rotation culturale dans laquelle une seule culture est maintenu dans une parcelle donnée pendant plusieurs années. |

| Montaison : |

| Motoculteur : engin agricole motorisé pour le travail de la terre, généralement de faible puissance et dont la conduite est assurée par un homme à pied. |

| Multiplication végétative : mode de reproduction asexuée utilisé chez les plantes. |

| Mytiliculture : forme d'aquaculture consistant en l'élevage des moules. |

| N |

| Nitrate : ion NO3- qui est la forme de l'azote assimilable par les plantes |

| Nitrates : sels de l'acide nitrique dont plusieurs sont utilisés comme fertilisants. |

| Normande : race bovine française mixte. |

| Nitrification : processus se déroulant dans le sol sous l'action de micro-organismes spécifiques qui conduit à la transformation de l'ammoniac en nitrate assimilable par les plantes. |

| Nodosités petites boursouflures se formant sur les racines de certaines espèces de plantes, notamment les Fabacées, sous l'action de bactéries du genre Rhizobium vivant en symbiose avec la plante. |

| O |

| OGM : organisme génétiquement modifié, organisme vivant dont le patrimoine génétique a été modifié par génie génétique. |

| Oléagineux : plante cultivée spécifiquement pour ses graines ou ses fruits riches en matières grasses, dont on extrait de l'huile à usage alimentaire, énergétique ou industriel. |

| Organe adventif : un organe en botanique, apparaissant à un endroit « où l'on ne s'y attend pas ». |

| Ostréiculture : forme d'aquaculture consistant en l'élevage des huîtres. |

| P |

| Paille : |

| Paillage : |

| Permaculture : mode de production visant à créer un système agricole soutenable, économe en énergie (travail manuel et mécanique, carburant…) et respectueux des êtres vivants et de leurs relations réciproques. |

| Persistant : se dit d'un organe, notamment les feuilles, qui reste en place à chaque saison. |

| Pisciculture : forme d'aquaculture consistant en l'élevage des poissons. |

| Pivotante : se dit d'une racine très grosse par rapport aux radicelles et s'enfonçant verticalement dans le sol (exemple: la carotte). |

| Phosphate naturel : engrais constitué de phosphate naturel tendre moulu. |

| Pollinisation : transport du pollen de l'anthère au stigmate de la même fleur ou d'une autre fleur. |

| Porcherie : bâtiment d'élevage destiné à loger des porcins. |

| Porte-greffe : en arboriculture, sujet sur lequel on implante un greffon. |

| Produit phytosanitaire : produit destiné à protéger des espèces végétales cultivées et à en améliorer les rendements, constitué d'une substance active ou d'une association de plusieurs substances chimiques ou micro-organismes, d'un liant et éventuellement accompagné d'un solvant, d'adjuvants ou d'un tensioactif. |

| Phylloxéra : insecte homoptère (Dactylosphaera vitifoliae), qui est une sorte de puceron ravageur de la vigne. |

| R |

| Racine : partie non visible de la plante puisant dans le sol les éléments nécessaires à sa nutrition (eau, sels minéraux). |

| Radicelle : racine secondaire très petite. |

| Rhizome : tige souterraine vivace, très souvent horizontale, émettant chaque année des racines et des tiges aériennes. |

| Rotation culturale : ordre de succession des cultures sur une parcelle donnée. |

| S |

| Semis : |

| Sempervirent : ce mot désigne des espèces, généralement des arbres ou arbustes qui, comme les conifères, semblent ne jamais perdre leurs feuilles (ou leurs « aiguilles ») ; en fait, ils perdent leurs feuilles en toutes saisons, mais les renouvellent aussi… en toutes saisons. |

| sol : formation naturelle de surface, à structure meuble et d'épaisseur variable, résultant de la transformation de la roche mère sous-jacente sous l'influence de divers processus, physiques, chimiques et biologiques, au contact de l'atmosphère et des êtres vivants (Albert Demolon). |

| Solution nutritive : |

| Sous-solage : technique pour redonner de la perméabilité au sol |

| T |

| Tête de rotation : première culture dans une rotation culturale. |

| Thermopériodisme : |

| Tracteur agricole : véhicule automoteur à roues ou à chenilles qui remplit des fonctions de traction de remorques ou de machines agricoles grâce à des barres d'attelage, de support d'accessoires ou de machines installés soit à l'avant ou à l'arrière grâce à des bras de relevage, d'animation de machines agricoles comportant des pièces rotatives ou des vérins, grâce à une prise de force ou à un système hydraulique. |

| Traite : action de traire, c’est-à-dire de tirer le lait des mamelles des mammifères (vache, chèvre, brebis…). Cette opération est manuelle ou mécanique. |

| Transhumance : migration saisonnière du bétail (ovins, bovins ou chevaux) ou des abeilles, respectivement de la plaine vers la montagne en fonction des conditions climatiques. |

| Tubercule : partie renflée d'un rhizome ou d'une racine riche en substances de réserve (exemple : la pomme de terre). |

| V |

| Vaccination : |

| Vache : |

| Vaine pâture : sous l'Ancien Régime, droit d'usage qui permettait de faire paître gratuitement son bétail en dehors de ses terres. |

| Variété : groupe taxonomique défini à l'intérieur d'une espèce. Une variété cultivée est un cultivar. |

| Veau : |

| Vêlage: la mise bas de la vache qui donne alors naissance à un veau. |

| Vendange : récolte du raisin en vue de la production de vin. |

| Verger : terre dévolue à la culture d'arbres fruitiers. |

| Vernalisation : |

| Vétérinaire : |

| Vignoble : parcelle, ou plus largement territoire, planté de vignes. |

| Vin : |

| Vinification : |

| Viticulture : |

| Vivace : se dit d'une plante vivant plus de trois saisons (on parle de plante pérenne lorsqu'elle semble vivre indéfiniment). Les arbres sont le meilleur exemple des plantes vivaces. |

| Volaille : |

| Vosgienne : race bovine française mixte. |

| Z |

| Zoonose : maladie animale, microbienne ou parasitaire, qui se transmet de l'animal à l'homme et vice versa. |

| Zootechnie : |

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

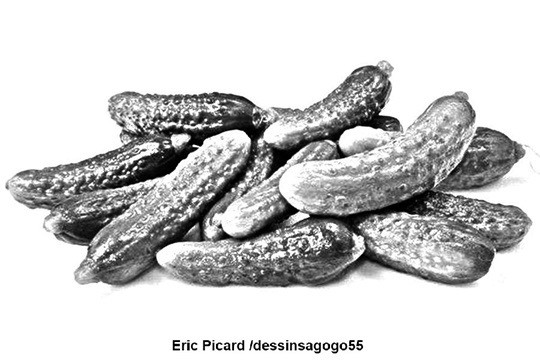

Cornichon est un fruit

Le cornichon est une plante herbacée annuelle de la famille des Cucurbitaceae, cultivée pour ses fruits, récoltés avant maturité et consommés principalement comme condiment.

Le nom scientifique est Cucumis sativus. Concombre et cornichon sont une même espèce. Historiquement le concombre était récolté à maturité, à la différence du cornichon, puis des variétés ont été sélectionnées pour produire des cornichons et d'autres des concombres. Les sélections effectuées par l'Homme ont accentué les caractères propres à chacun, pour obtenir des cultivars distincts. Parmi les variétés appréciées de cornichons on peut citer le Fin de Meaux, le Vert petit de Paris, le Délicatesse, l'Amélioré de Bourbonne et le Colet F1.

Le mot cornichon est également, en langage familier, utilisé pour désigner un homme niais et stupide. C'est aussi le surnom de l'élève de classe préparatoire à l'École spéciale militaire de Saint-Cyr.

L'appellation de cornichon de mer est parfois utilisée pour désigner la salicorne d'Europe, une plante d'aspect fort différent des cornichons et qui n'est pas botaniquement de la même famille, et qui ne doit ce surnom qu'à cause d'un usage culinaire similaire. Quand elle est jeune sa tige peut être confite dans le vinaigre et servir de condiment, à la manière d'un cornichon.

Production en tonnes de concombre et de cornichon

Chine : 64 %

En 2003 : 25 059 864 tonnes

En 2004 : 25 558 000 tonnes

L'Inde est aujourd'hui le premier exportateur mondial de cornichons.

Recette de préparation

Nettoyer les cornichons en les frottant les uns contre les autres, les faire dégorger au gros sel. Ensuite faire bouillir du vinaigre blanc et de l'eau. Placer cornichons et aromates (estragon, laurier-sauce, grains de poivre ou de coriandre, oignons grelot, rondelles de carotte, aneth ...) dans un bocal, verser le vinaigre dessus, retourner le bocal, puis attendre au moins 2 mois avant de consommer.

Différents goûts, tailles et aspects

Les cornichons « français » (en fait, ceux qui sont commercialisés en France, sont aujourd'hui généralement importés, principalement du sud de l'Inde), sont petits, craquants, et ont un goût plutôt pimenté. Ceux qui sont consommés ailleurs qu'en France peuvent avoir un goût, une taille et un aspect différent. Ainsi, en Europe centrale et orientale, les cornichons sont plus gros et plus doux, tel le malossol, emblématique des cuisines slaves . Notons qu'en Russie, bien que le mot cornichon (????????) existe, on utilise habituellement le mot concombre, « ogourest » (??????). Il y a aussi des variétés sans boursuflures, que l'on trouve notamment en Angleterre et en Amérique du Nord. Par ailleurs, la nouvelle tour de la City à Londres, en forme d'obus, est surnommée Gherkin qui signifie cornichon.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

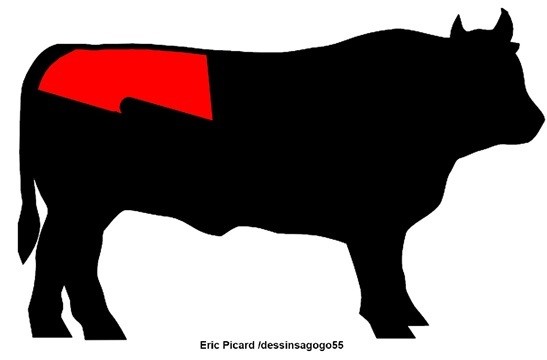

Rumsteck

Le rumsteck, rumsteak, romsteck ou romsteak (de l'anglais rump steak, littéralement « steak de la croupe ») est un morceau de découpe du bœuf. Il est, tout comme le sont aussi le faux-filet et l'entrecôte, d'un prix élevé et principalement mangé en grillade.

Jusqu'au XIXe siècle, le rumsteck était en France appelé la culotte (voir ici un diagramme de découpe datant de l'époque) mais, à un certain moment du XXe siècle, le mot « culotte » fut dans l'usage quotidien définitivement remplacé par le terme d'origine anglaise rump steak. Par la suite, l'orthographe de rump steak se francisa très irrégulièrement, en donnant les quatre orthographes aujourd'hui admises : « rumsteck », « rumsteak », « romsteck » ou « romsteak ».

En France on accompagne souvent un rumsteck avec des frites ou des haricots verts, avec ou sans sauce (béarnaise, au vin rouge, bordelaise, bourguignonne, au poivre, au roquefort etc.), avec ou sans condiment (moutarde de Dijon, de Meaux, de Bordeaux etc.) et très souvent avec un vin rouge comme boisson d'accompagnement.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

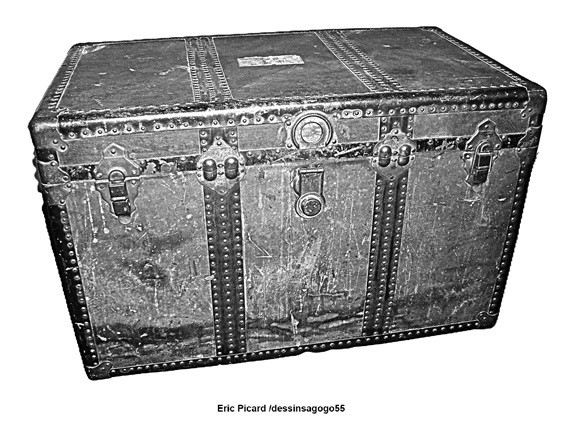

Malle (bagage)

Une malle est une sorte de coffre mobile en bois ou en tôle.

Origine du terme

Le mot date du XIe siècle et est issu du francique malha (ou malaha) signifiant besace.

Définition

La malle est composée d'un corps de malle (fût) fermant à l'aide d'un couvercle, généralement placé sur le dessus mais parfois à l'avant.

La malle dispose d'une poignée de chaque côté (avec trois poignées on appelle cela une malle valise et avec une poignée une valise). De tout temps l'homme a eu besoin de se déplacer en emportant ses affaires lors de ses voyages. À l'origine les malles sont bombées car le huchier (ouvrier d'un malletier) copiait tout simplement la forme bombée des coffres pour leur conférer une meilleure solidité.

Synonymie

La malle d'effets personnels d'un officier s'appelle la cantine.

Évolution

Au XVIIe siècle, les voyages vers les colonies et lieux d'exploration, les malles sont fabriquées directement dans les ports avec les bois exotiques ramenés par les navires au retour de leurs voyages ; c'est le début de l'ère du meuble de port et du meuble de marine. Ces malles avaient des formes simples, la construction était robuste, sans fioritures ni moulures, mais avec des renforts métalliques dans les angles et les parties délicates.

Les malles ont connu un essor important à partir des années 1850. Utilisées dans les grands paquebots de voyage, puis dans les trains, les malles se sont transformées quant à la forme et à la matière, et adaptées à ces modes de transport.

Au milieu du XIXe siècle, Louis Vuitton crée les malles plates (couvercle plat remplaçant le couvercle bombé) qui peuvent, grâce à leur forme, être empilées les unes sur les autres ; puis il conçoit divers modèles correspondant à des usages particuliers : malle lit, malle secrétaire, malle à chaussures, etc.

En 1873, la Maison Moynat crée les malles en osier en France. Le malletier invente des malles spécialement conçues pour l'automobile, comme les malles-limousine. Pour les usages particuliers, Moynat crée aussi des malles en camphrier pour la fourrure.

Typologie

On distingue :

Les malles anglaises : ce sont des malles en osier, légères ;

Les malles automobile : créées pour le transport d’objets pendant les voyages à bord des voitures attelées aux chevaux au XIXe siècle, puis sur les automobiles du début du XXe siècle;

Les malles bombées : les plus courantes, bombées en deux sens ou 1 seul, elle rappellent la construction d'un tonneau ;

Les malles plates : elles peuvent s'empiler ;

Les malles cintrées : dans les années 1930, on créa des malles mi courbes mi plates, en cintrant le bois ;

Les malles valises : petites malles à 3 poignées, qui peuvent être portées par une ou 2 personnes ;

Les malles Wardrobe : véritables armoires mobiles, elles comportent casier et cintres ;

Les malles commodes : ouvertes vers l'avant, elles comportent des tiroirs plus ou moins nombreux ;

Les malles à chapeaux : on peut y mettre généralement de 1 à 5 chapeaux ;

Les malles à pique-nique : conçue pour emporter tous les couverts nécessaires à un pique-nique ;

Les malles cabine : étroites, elle se positionnent sous le lit d'un paquebot.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

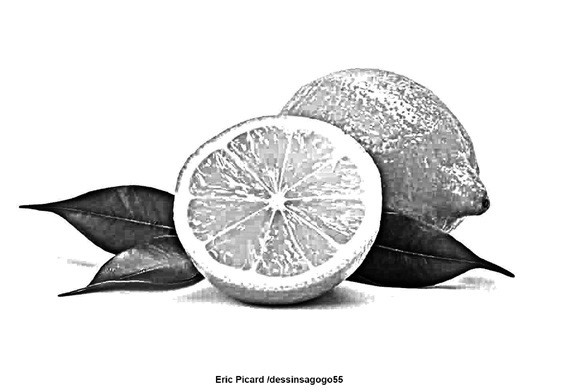

Citron

Le citron (ou citron jaune) est un agrume, fruit du citronnier Citrus limon (L.) Burm. f. (classification de Tanaka). Il existe des formes douces (citron doux), les petits citrons (citrus limon) et acides (citron acide), le plus commun de nos jours, dont le jus a un pH d'environ 2,5.

Ce fruit, mûr, a une écorce qui va du vert tendre au jaune éclatant sous l'action du froid. La maturité est en fin d'automne et début d'hiver dans l’hémisphère nord. Sa chair est juteuse, le citron acide est riche en vitamine C, ce qui lui vaut - avec sa conservation facile - d'avoir été diffusé sur toute la planète par les navigateurs qui l'utilisent pour prévenir le scorbut. De l'écorce on extrait une huile essentielle qui contient principalement du limonène et du citral.

Histoire

Phanias d'Érèse semble soupçonner que le citron puisse tirer son nom du mot Cédron.

L'origine du citron jaune est longtemps restée inconnue, notamment en raison de son polymorphisme et de sa diversité inter-variétale. Les chercheurs situaient son ancêtre sauvage dans la région d'Assam, la région indo-birmane ou en Chine. Des études phylogénétiques en 2016 montrent qu'il est né en Méditerranée et est issu d'un hybride entre la bigarade (ou orange amère) et le cédrat vers le Ve millénaire av. J.-C..

Bien que le citron ait longtemps été confondu avec le cédrat, des récits grecs remontant au IIIe siècle indiquent que le citron a fait son apparition en Grèce Antique à partir du IVe siècle avant J-C. Le botaniste Théophraste lui attribue des qualités médicinales, notamment pour lutter contre les poisons. « Il est utile dans le cas d'empoisonnement par un liquide vénéneux, car, pris dans du vin, il agit violemment dans le ventre et fait évacuer le poison. » Il sert également à éloigner les parasites des vêtements et à parfumer la bouche.

Selon l'auteur grec Athénée de Naucratis, le citron commence à être consommé en aliment à partir du IIe siècle, servant notamment d'assaisonnement.

Le citronnier servait à l'origine de plante ornementale dans les jardins de plaisance au Moyen Âge, notamment les jardins islamiques à partir du Xe siècle. Le citron est progressivement introduit dans l'alimentation médiévale où il est utilisé comme fonds acide destiné essentiellement aux aménagements de légumes crus ou d'assaisonnement de toute nourriture au même titre que le verjus, le vinaigre ou le jus d'orange. Il est cependant probable qu'il ait servi de technique de conservation de la viande par l'acide depuis l'Antiquité.

Durant le Moyen Âge, le citron sert pour les marins à lutter contre le scorbut, en raison de sa grande teneur en vitamine C. Il est présent sur les bateaux des conquistadors espagnols lors de la conquête de l'Amérique et est implanté dans les régions les plus ensoleillées comme la Californie ou la Floride.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

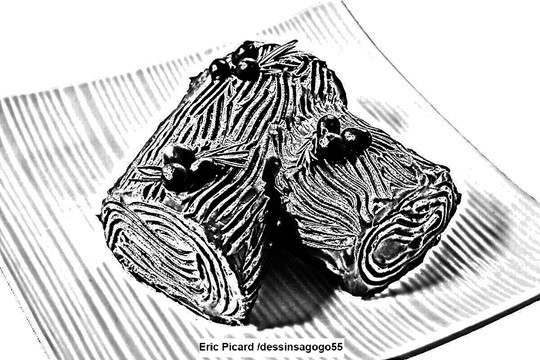

Bûche de Noël : Les différents noms de la bûche de Noël

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | Bûche de Noël : La tradition | ||||||||||||||||||||||||||

| Bûche de Noël : Les différents noms de la bûche de Noël | |||||||||||||||||||||||||||

| Bûche de Noël : Du gâteau de Noël à la bûche | |||||||||||||||||||||||||||

| Bûche de Noël : Le dessert | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Bûche de Noël : Du gâteau de Noël à la bûche

Le nom ancien du gâteau semble plutôt dérivé du mot cognée que du mot bûche sans que cette étymologie soit vraiment certaine: En Flandre, dans la nuit de Noël, les mères déposent sur le chevet du lit de leurs enfans un gâteau nommé coignole. C'est une pièce de pâtisserie oblongue creusée dans sa partie supérieure et moyenne, afin de recevoir ou contenir un petit enfant Jésus en plâtre, ou en sucre. Dans quelques parties de la Lorraine, de semblables gâteaux se nomment cognés. Enfin, presque chaque province de la France a ses gâteaux de Noël qu'elle désigne par des noms différents plus ou moins bizarres. Ces «gâteaux de Noël» étaient d'un genre différents

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | Bûche de Noël : La tradition | ||||||||||||||||||||||||||

| Bûche de Noël : Les différents noms de la bûche de Noël | |||||||||||||||||||||||||||

| Bûche de Noël : Du gâteau de Noël à la bûche | |||||||||||||||||||||||||||

| Bûche de Noël : Le dessert | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

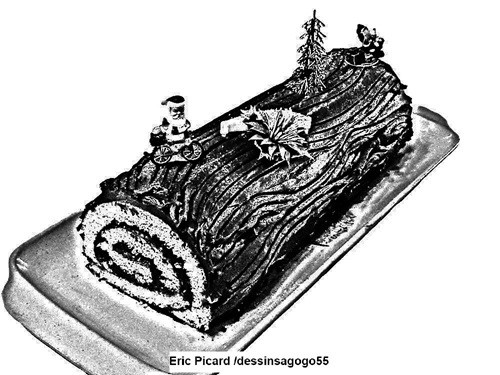

Bûche de Noël : Le dessert

Bûche de Noël traditionnelle

La disparition des grands âtres met fin à la coutume des bûches qui y étaient brûlées: la date de naissance du dessert qui les a remplacées reste inconnue. Certains évoquent la création d'un pâtissier en 1945 mais le gâteau roulé de Noël est déjà traditionnel, tout du moins dans la région Poitou-Charentes, depuis le xixe siècle.

La tradition veut qu'une bûche de Noël soit réalisée à base de crème au beurre, mais depuis plusieurs années certains la préfèrent glacée.

Les parfums principaux d'une bûche de Noël sont : vanille, praliné, liqueur de Grand Marnier, café, chocolat et fraise.

La bûche de Noël, glacée ou non, doit absolument être décorée d'attributs divers (Père Noël, hache, scie, champignons, lutins etc.) en sucre ou en plastique.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | Bûche de Noël : La tradition | ||||||||||||||||||||||||||

| Bûche de Noël : Les différents noms de la bûche de Noël | |||||||||||||||||||||||||||

| Bûche de Noël : Du gâteau de Noël à la bûche | |||||||||||||||||||||||||||

| Bûche de Noël : Le dessert | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Bûche de Noël : La tradition

On disait en patois en l'allumant dans certaines régions : «Cache le feu (ancien), allume le feu (nouveau); Dieu nous comble d'allégresse». Le plus ancien de la famille arrosait alors le bois, soit de lait, soit de miel, en mémoire des délices d'Eden, soit de vin, en souvenir de la vigne cultivée par Noé, lors de la rénovation du monde. À Marseille, en portant la bûche de Noël, on ne cessait de crier en patois : « Noël vient, tout bien vient ». Ensuite le chef de la famille, ou, en son absence, le plus âgé, s'avançant vers la bûche pour la bénir, y versait du vin en invoquant la Sainte-Trinité, en disant : « Au nom du Père et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen ! », et il y mettait le feu. En Bourgogne, le père de famille ordonnait à un enfant d'aller en quelque coin de la chambre prier Dieu que la souche « donne des bonbons ». Pendant ce temps-là on mettait au bas de chaque bout de la bûche des petits paquets de sucreries, fruits confits, noix que ces enfants venaient recueillir en croyant de bonne foi que la souche les avait donnés. Les sucreries étaient dissimulées dans un trou du tronc de la bûche, fermé par un bouchon ou dans un coin sous la bûche. Le vigneron qui n'avait pas de quoi offrir des sucreries aux enfants y mettait dessous des pruneaux et des marrons.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | Bûche de Noël : La tradition | ||||||||||||||||||||||||||

| Bûche de Noël : Les différents noms de la bûche de Noël | |||||||||||||||||||||||||||

| Bûche de Noël : Du gâteau de Noël à la bûche | |||||||||||||||||||||||||||

| Bûche de Noël : Le dessert | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

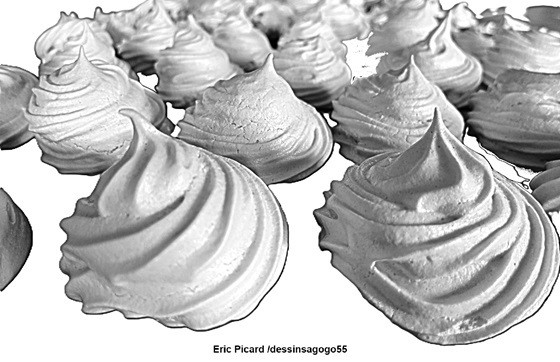

Meringue

La meringue est une pâtisserie très légère et très fine composée uniquement d'un mélange de blancs d'œufs et de sucre. Un peu d'acide peut être ajouté sous forme de citron ou d'acide tartrique.

La meringue possède une coquille dure à l'extérieur, et un intérieur mou et savoureux. Des variantes existent en changeant les quantités et le type de sucre mais surtout la façon de l'incorporer à la masse.

On découvre une recette de « neige sèche » (une meringue italienne) chez Lancelot de Casteau (1604) et une autre de « biscuits de sucre en neige », dans Le Pasticier françois de la Varenne (1653), mais le nom de « meringue » apparaît en 1692 dans le livre de cuisine de François Massialot.

Étymologie

D'après Alain Rey, l'origine du mot est controversée. L'origine du mot « meringue » lui-même n'est pas connue avec certitude :

L'origine polonaise Murzynka, « négresse », qui aurait désigné à l'origine une « meringue au chocolat », est peu probable.

L'hypothèse allemande Meringel, un moment défendue, doit être rejetée car il est établi que c'est Meringel qui vient de Meringue.

La filière latine, meringa, terme du bas-latin et forme altérée de merenda, « collation du soir », qui aurait transité par le néerlandais, doit être regardée avec circonspection à cause de l'absence de toute attestation de « meringue » dans le picard.

Ni Alain Rey ni l'Oxford English Dictionary ne mentionnent comme origine possible Meiringen (prononcé Méringuè en suisse allemand), un village de la vallée de l'Aar en amont du lac de Brienz, en Suisse alémanique. Selon une légende locale, Gasparini, pâtissier suisse, y excellait en son art vers 1600, et le nom de son village aurait été donné à la préparation. Ce dessert aurait été servi le 3 juillet 1720[réf. nécessaire] à Marie Leszczynska, future épouse de Louis XV.

La meringue utilise la capacité du blanc d'œuf à enfermer des bulles d'air dans un réseau protéique (foisonnement). La dose de sucre est d'environ 40 à 100 grammes par blanc d'œuf en supposant un blanc d'un poids moyen de 30 g et sachant qu'un blanc peut dissoudre seulement jusqu'à 50 g de sucre.

Il y a trois modes différents de préparation se prêtant à différents usages.

Meringue suisse

La meringue suisse se réalise en montant des blancs d'œufs en neige avec du sucre glace sur un bain-marie.

Les blancs sont d'abord battus seuls au bain-marie puis, lorsque la préparation devient mousseuse, le sucre glace est incorporé en continuant à battre. Lorsque le mélange prend consistance, le battage est finalisé hors du feu.

L'aspect fini est lisse et brillant.

Elle est cuite une quinzaine de minutes à four plus chaud que pour la meringue française, aux alentours de 130 °C.

Sa consistance très ferme et moins friable que la préparation française permet de l'utiliser à la confection de décors. Les sujets sont formés sur plaque avant cuisson.

La durée de conservation peut aller jusqu'à trois semaines en bonne condition.

Meringue française

La meringue française est la plus facile à faire. Elle se réalise en battant des blancs d'œufs avec du sucre semoule.

Les blancs sont battus seuls et lorsqu'ils sont bien mousseux, le sucre est alors incorporé tout en continuant à battre jusqu'à consistance bien ferme.

Pour ce type de meringues on préfère parler de séchage plutôt que de cuisson. Il y a deux façons différentes de procéder :

Pour des meringues bien blanches, le séchage se fait à basse température. La préparation est mise au four à 85-90 °C pendant environ une heure pour des meringues petites à cœur tendre et jusqu'à plusieurs heures pour une préparation plus croustillante et surtout pour des grosses pièces. Dans le temps, les pâtissiers la cuisaient tout doucement toute une nuit. C'est la façon dite « à l'ancienne » ou « de Meiringen ».

Pour des meringues dorées et plus goûteuses, les meringues sont saisies à four chaud à une température de 100 °C maximum pendant une vingtaine de minutes puis baissée autour de 80 °C pour une durée pouvant aller jusqu'à deux heures et demie en fonction du poids du produit. La masse est légèrement moins blanche car le sucre effectue une légère caramélisation. Mise au point par Angelo Rime à Botterens en Suisse dans les années soixante, c'est la façon dite « de Botterens »

.

La consistance croustillante de la meringue en fait une pâtisserie à part entière destinée surtout à être consommée telle quelle. Mais elle entre aussi dans la préparation de pâtisseries, en fourrage sous forme entière ou en petits morceaux, rajoutant ainsi son croustillant bien spécial à d'autres pâtisseries. Les meringues peuvent être présentées couplées dos à dos avec une crème fouettée ou une crème glacée entre les deux. Normalement de couleur blanche, elles peuvent aisément être colorées pour créer par exemple des contrastes de couleurs avec d'autres ingrédients d'une pâtisserie composée. D'un goût plutôt neutre, elles se prêtent bien aussi à être aromatisées, le plus classiquement au cacao, à la vanille, à la noix de coco, au citron et décorées avec des amandes effilées.

Elles peuvent se conserver deux semaines en conditions optimales et jusqu'à trois mois au congélateur mais toujours bien au sec.

Meringue italienne

Contrairement à ce que son nom peut laisser penser, elle est typiquement issue de la pâtisserie française.

Elle se réalise en montant des blancs d'œufs en neige avec du sucre cuit. La meringue finale elle-même ne se cuit pas.

Cuire préalablement le sucre au petit boulé (~115 °C). Battre les blancs jusqu'à ce qu'ils moussent puis verser le sucre en continuant à battre, et ce jusqu'à ce que l'appareil prenne en mousse serrée.

L'aspect fini est brillant et bien compact quoique très léger.

Elle sert à alléger d'autres préparations comme les mousses, les soufflés, la crème pâtissière. Elle sert de chemisage à d'autres pâtisseries comme tartes, entremets meringués ou omelette norvégienne. C'est aussi le principe de base de la confection des guimauves.

Pour un aspect plus appétissant elle peut être brièvement dorée à la salamandre, au chalumeau ou au tison. Elle ne se conserve pas plus d'une heure en condition de froid sec.

Chimie

Lors de la préparation, le battage des blancs d'œuf rompt certaines liaisons hydrogène par cisaillement mécanique. C'est ce qui s'appelle une dénaturation des protéines. La pointe d'acide parfois ajoutée agit dans le même sens. Les protéines ont alors une structure leur permettant d'emprisonner des bulles d'air dans la masse. La difficulté est de ne pas battre plus que le temps nécessaire à l'obtention d'un appareil bien ferme. Au-delà, la pâte peut retomber car l'ovalbumine passe dans une troisième phase incapable de retenir les bulles. Une fois que cette phase est atteinte, il n'est plus possible de revenir en arrière et de les refaire monter car c'est la structure protéique elle-même qui a changé.

La moindre goutte de matière lipidique inhibe la formation de la structure alvéolaire si bien que, lors de la séparation des jaunes et des blancs d'œuf, une seule goutte de jaune - qui contient majoritairement des lipides - diminue la capacité de « montage » de moitié. C'est aussi pour cette raison que si l'aromatisation éventuelle se fait sous forme de concentré lipidique, elle n'est effectuée que juste à la fin du battage. Les bols en plastique sont souvent déconseillés car ils peuvent, par affinité, retenir en surface quelques traces de matières grasses même après lavage.

Le froid aide à la bonne tenue de la « pâte » c'est pourquoi le battage est parfois effectué en plaçant le récipient dans un « bain-marie » glacé.

Le sucre est indispensable à la bonne tenue de la meringue. Il n'est de fait pas possible de faire de meringues avec les édulcorants les plus courants. Au-delà de 100 °C le sucre et les protéines interagissent pour amorcer une réaction de Maillard et donne au produit fini un aspect pouvant aller du gris terne à l'ambré.

Le blanc et le sucre sont deux matières assez hygroscopiques, c'est pourquoi il est indispensable pour la conservation d'abriter le produit fini de toute humidité en le plaçant dans une boite hermétique et un local sec.

En allemand, une meringue se nomme Baiser (sauf en Suisse) ; le mot est neutre, on dit « das Baiser » ou Küsschen. Les Luxemburgerli suisses se nommaient originellement des Baisers de Mousse.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||