Date de création : 09.04.2012

Dernière mise à jour :

11.02.2025

18683 articles

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Cinéma (959)

· A à Z : Sommaire (304)

· Mannequin de charme (914)

· Monde : France (3307)

· Musique (371)

· Calendrier : Événements (333)

· Monde : Etats Unis (1156)

· Département : Meuse (213)

· Cinéma : Films à classer (151)

· Calendrier : Naissances (246)

Thèmes

air amour annonce art article background base belle blogs cadre center centerblog

Articles les plus lus· Bienvenue sur

· Alessandra Sublet

· Lui : Célébrités nues

· 28 septembre : Naissances

· Loto (jeu de la Française des jeux)

· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés

· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)

· Omar Sharif

· A (Sommaire)

· Mannequin de charme : Sommaire

· Culotte : Sous les jupes des filles

· Julia Channel

· Femme

· Brigitte Lahaie

· Maureen O'Hara

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

écrire votre commentaire... peka eme

Par Anonyme, le 17.12.2024

lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.

il est toujours aussi gentil , accu

Par cuisine2jacques, le 15.12.2024

nicole aniston

Par Anonyme, le 26.10.2024

Monde : France

Samantha Rénier

Samantha Rénier est une actrice française née le 3 décembre 1974 à Paris.

De 1999 à 2006, elle joue le rôle de Marie, la fille du commissaire Moulin aux côtés de son père, l'acteur Yves Rénier dans la série Commissaire Moulin.

De 2001 à 2016, elle joue le rôle de Juliette Ferrière, fille de Daniel, dans la série Famille d'accueil.

De septembre 2012 à janvier 2013, elle joue le rôle Claudine, au Théâtre Michel dans la nouvelle pièce de Didier Caron Un pavé dans la cour, mise en scène par l'auteur

Filmographie

Télévision

1989 : Un conte des deux villes : la petite Lucie

1997 : Hors limites : Olga

1997 - 1999 : Un et un font six : Alexandra

1999 - 2005 : Commissaire Moulin : Marie

2002 - 2016 : Famille d'accueil (74 épisodes) : Juliette Ferrière

2002 : Vérité oblige : Sophie Langloies

2004 : Les Lois de Murphy

2006 : Rose et Val : Nina Forestier

2007 : Martin Paris de Douglas Law : Delphine

2009 :

Brigade Navarro Idylle funèbre (saison 2, épisode 5) de Gérard Marx : Marine Montclar

Diane, femme flic, de Nicolas Herdt

2008 :

SOS 18 : Valérie

La face cachée de la Lune, d'Antoine Lorenzi

2010 : Section de recherches (saison 5, épisode 9 Rescapé) : Alice Rondot

2015 : Flic tout simplement d'Yves Rénier : Eliane Franchi

2018 : Jacqueline Sauvage : C'était lui ou moi d'Yves Rénier : Fabienne Marot

depuis 2019 : Demain nous appartient : Pauline Molina (épisodes 409-424 ; 625-...)

Cinéma

2000 : La Chambre des magiciennes, de Claude Miller : Marie

2007 : Les Plumes de l'oncle d'Ayopou, de Marie Meerson : Léa

Courts-métrages

Le YouKoumKoum

La boîte à mémoire de Houstion

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| BIOGRAPHIE | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Peugeot 406 Coupé

Le Coupé Peugeot 406 est une automobile de la marque Peugeot (groupe PSA) fabriquée en Italie près de Turin dans l'usine Pininfarina de San Giorgio Canavese.

Issue de la berline 406, elle ne conserve néanmoins aucun élément de carrosserie, celle-ci ayant été entièrement conçue, développée et fabriquée par le célèbre carrossier italien Pininfarina. Présentée pour la première fois au public en octobre 1996 au Mondial de Paris, sa commercialisation a débuté en mai 1997.

Peugeot a produit 107 631 coupés 406 pour un contrat initial de 70 000 véhicules avec Pininfarina.

Le coupé est une tradition de longue date chez Peugeot (le type 21 est le premier de la marque, réalisé en 1898), mais à l'arrêt de la production du coupé 504 en 1983 aucun modèle n'assure la relève. En effet, Peugeot connait quelques difficultés financières à la suite de son échec aux États-Unis et au rachat de Chrysler-Simca, les projets (405 et 505 coupé) sont donc écartés.

Ce n'est que 14 ans plus tard que viendra le Coupé 406, griffée comme son prédécesseur, Pininfarina. En effet la coopération entre la firme de Sochaux et le carrossier italien n'en est pas à son premier essai : la Peugeot 403 en a bénéficié dès 1951. De nombreux clichés pirates circuleront jusqu'à la présentation officielle du modèle en octobre 1996 au Salon Mondial de l'Automobile de Paris

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Renault VH

Le Renault VH est le premier autorail à voie normale produit en grande série par Renault à partir de 1933. Fabriqué à cent exemplaires dans les usines de l'Île Seguin près de Paris, il a circulé sur les lignes françaises de la SNCF jusqu'en 1970.

Deux exemplaires sont conservés. L'un est présenté à la Cité du train ; l'autre assure des circulations pour le compte du CITEV, son propriétaire.

De 1922 à 1932, Renault construit de nombreux types d'autorail, en exemplaire unique ou en très courte série, lui permettant de tester des solutions techniques très variées, dont la motorisation diesel.

En 1933, le constructeur est ainsi en mesure de définir les caractéristiques générales d'un autorail, le type VH, dont il produit quinze exemplaires dans son usine de l'Île Seguin. Ces quinze autorails sont mis à la disposition des compagnies de chemin de fer françaises. Les réseaux de l'Alsace-Lorraine, du P.O., du PLM, de l'Est et de l'État prennent en charge ces autorails, livrés entre mars et décembre 1933.

Cette première livraison est suivie par la commande de 85 autres autorails du même type par les mêmes réseaux — le P.O. est devenu P.O.-Midi — mais aussi par ceux du Nord et des CFSNE. Les livraisons s'échelonnent de 1934 à juin 1935

Cette répartition entre réseaux subit de légères modifications en raison du transfert de quelques autorails d'un réseau à l'autre avant 1938, date où tout le parc, exception faite des exemplaires des CFNSE, revient à la SNCF

Les VH sont équipés du moteur Renault 12-A-130 à douze cylindres en V (27 l de cylindrée globale), développant une puissance de 220 ch. Ce moteur entraîne, par l'intermédiaire d'un embrayage, une boîte de vitesses à quatre rapports et un inverseur. Le mouvement est transmis aux deux essieux du bogie moteur par des cardans. Toutes les commandes sont manuelles. Le refroidissement du moteur est assuré par un volumineux radiateur caréné en toiture pourvu d'un volet réglable. Cet ensemble vaut parfois aux VH leur surnom « d'Iroquois ». De construction, les VH, sont équipés d'un système de tamponnement spécial et de l'attelage automatique Willison.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les VH sont arrêtés faute de carburant, comme la presque totalité des autorails. Malgré les précautions prises par la SNCF pour les garer en lieu sûr, neuf d'entre eux, fortement endommagés, sont radiés entre 1944 et 1950. Les autres doivent subir une révision approfondie, accompagnée de modifications (montage de traverses, d'un attelage allégéet de commandes de jumelage, moteurs portés au type 517 plus puissant (300 ch), remplacement du système de chauffage, adoption d'une nouvelle livrée, pose de phares unifiés) avant d'être aptes à reprendre du service

L'aménagement intérieur des Renault VH est très varié lors de la livraison, en fonction du réseau propriétaire et des services auxquels ces autorails sont destinés. Les variations portent sur les classes de voyageurs

(3e classe unique, 1re et 2e classe ou 2e et 3e classe), le nombre de sièges et de strapontins, la présence de toilettes, l'existence d'un compartiment postal. Tous les aménagements comportent toutefois un compartiment à bagages. Le chauffage du compartiment voyageurs est assuré par la circulation des gaz d'échappement dans des tuyaux courant dans le compartiment.

Les aménagements intérieurs sont modifiés après la création de la SNCF, mais ne sont pas unifiés sur tous les engins. Le chauffage par les gaz d'échappement, présentant des risques d’asphyxie pour les voyageurs ou d'incendie en cas de dysfonctionnement, est remplacé par un système de radiateurs alimentés par l'eau de refroidissement du moteur sur l'ensemble de la série ; cet équipement donne toute satisfaction sur les derniers ADX où il est monté dès la construction en 1937.

Si, lors de la livraison, les VH adoptent la livrée de leur réseau propriétaire, ils sont repeints après la création de la SNCF. Ils sont d'abord uniformément rouges, puis rouges et gris et enfin rouges et crème. La décision prise en 1968 de repeindre le pavillon en rouge vermillon pour améliorer la visibilité n'a pas concerné la série des VH, alors en cours de réforme

Numérotation

Lors de leur livraison, les VH adoptent une numérotation propre à chaque réseau : « ZZ », puis une ou deux lettres désignant le réseau, puis un numéro de 1 à 5 chiffres. Au 1er janvier 1939, la SNCF uniformise la numérotation des VH : « ZZR » (« R » pour Renault) et un numéro à 4 chiffres dans les séries 2000, 2100, 2200 et 2300. Cette immatriculation change à nouveau en 1949 où la dénomination « X » se substitue à « ZZR », les autorails gardant les mêmes numéros de série

Dépôts titulaires

Vingt-cinq établissements se partagent les dotations de VH jusqu'en 1939 :

réseau du PLM : dépôts de Lyon-Vaise, Laroche - Migennes, Toulon et Avignon ;

réseau du P.O.-Midi : dépôts de Tours, Bordeaux-Bastide, Le Blanc, Carmaux, Montluçon et Agen ;

réseau de l'Alsace-Lorraine : dépôts de Strasbourg et Metz-Sablon ;

réseau de l'Est : Mirecourt ;

réseau de l'État : Lisieux, Évreux, Cherbourg, Alençon, Quimper, Rennes, La Rochelle, Niort, Sotteville, Gisors et Caen ;

réseau du Nord : Compiègne.

Après leur garage pendant le Seconde Guerre mondiale, les VH sont redéployés dans différents dépôts rattachés aux nouvelles régions créées par la SNCF :

région Est : dépôt de Vesoul ;

région Ouest : dépôts de Batignolles-Remblai, Lisieux, Granville, Le Mans, Nantes-Blottereau, La Rochelle et Niort ;

région Sud-Ouest : dépôts de Poitiers, Montluçon, Carcassonne, Toulouse, Agen, Mont-de-Marsan et Aurillac ;

région Sud-Est : dépôts de Lyon-Vaise et Clermont-Ferrand ;

région Méditerranée : dépôts d'Avignon et Toulon.

Le nombre de ces établissements diminue peu à peu et en 1966, lorsque les premières radiations de VH ont eu lieu, seuls 6 dépôts accueillent cette série d'autorails. En 1970, les deux derniers VH sont affectés à Nantes et Montluçon

Services assurés

Les VH, conçus principalement pour la desserte des lignes secondaires, parcourent un très grand nombre de lignes, parfois sur des profils difficiles comme la ligne Bort-les-Orgues - Neussargues - Aurillac. Ils assurent également un certain nombre de liaisons express sur des parcours de près de 300 km. Grâce à leurs performances en accélération, les VH autorisent des gains substantiels de temps de trajet, comme sur la ligne Lyon - Grenoble qu'ils parcourent en 50 minutes de moins que les trains vapeur.

Après la guerre, les VH sont progressivement supplantés par des séries plus récentes, X 3600 et surtout X 3800 à partir des années 1950. Leurs circulations sont moins nombreuses, plus irrégulières, se limitant parfois à des utilisations d'appoint en période de forte affluence. En fin de carrière, plusieurs VH retirés du service commercial assurent des parcours de navette ouvrière pour le transport du personnel entre certaines gares SNCF et les dépôts qui leur sont rattachés. Le dernier VH est radié le 15 décembre 1970 à Nantes.

Les autorails VH, première grande série fabriquée par Renault, constituent une base technique que leur utilisation pendant plus de 35 ans permet de valider et à partir de laquelle sont extrapolés les ABJ.

Les autorails des CFSNE

La compagnie des chemins de fer secondaires du Nord-Est commande 4 VH qui sont livrés en 1934 et 1935. Numérotés VH 21 à 24, ils ne sont jamais intégrés au parc de la SNCF. Leur aménagement présente quelques singularités, dont l'existence d'une chaudière à charbon pour le chauffage du compartiment voyageurs et leur livrée extérieure grenat. Ils sont utilisés sur les lignes du réseau mais aussi certaines lignes SNCF (Gérardmer - Sarrebourg). L'un des autorails est incendié en 1938, deux autres cessant toute activité à l'été 1965. Le dernier (VH 24), continue à assurer du service jusqu'en 1971. En 1979, il est vendu au Train à vapeur des Cévennes (CITEV).

Exemplaires préservés

Deux exemplaires de Renault VH sont préservés.

Le X 2211, ancien ZZy 24056 du réseau de l'État transféré ensuite au P.O.-Midi, rejoint la Cité du train (musée du chemin de fer) à Mulhouse en 1978. Il est restauré dans sa livrée bleue et grise d'origine.

Le VH 24 des CFSNE, retiré du service vers 1971, est racheté par le CITEV en 1979 après plusieurs années de garage. Restauré en 2003 dans sa livrée grenat d'origine, il circule sur la ligne Anduze - Saint-Jean-du-Gard.

Modélisme

Les autorails Renault VH ont été reproduits à l'échelle HO par :

la firme anglaise Keyser en 1983, sous forme de kit en métal blanc à monter,

l'artisan Loco Set Loisir (Artmétal-LSL), sous forme de kit en laiton à monter,

les Éditions Atlas (modèle statique en plastique), n°3 de la collection par VPC "Michelines et Autorails",

le fabricant belge Mistral Trains Models en 2019 en version ex-ETAT et ex-PLM,

le fabricant français REE Modèles propose en 2019 une version ex-ETAT, ex-PLM et ex-AL, de cet autorail.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Mylène Demongeot

Mylène Demongeot, nom de scène de Marie-Hélène Demongeot, née le 29 septembre 1935 à Nice, est une actrice et productrice française.

Mylène Demongeot est la fille d'Alfred Jean Demongeot, né le 30 janvier 1897 à Nice et de Claudia Troubnikova, née le 17 mai 1904 à Kharkov (Ukraine), tous deux mariés le 22 décembre 1928.

Le père de Mylène Demongeot, Alfred Jean Demongeot (1897-1961), est le fils de Marie Joseph Marcel Demongeot, chevalier de la Légion d'honneur en date du 11 juillet 1914, militaire de carrière, commandant d'infanterie, chef de bataillon au 76e RI à partir du 8 février 1914, né le 13 juillet 1869 à Langres, Haute-Marne, mort le 6 mai 1917 et marié le 2 février 1895, à Nice, Alpes-Maritimes, avec Clotilde Caroline Innocente Marie Faussone di Clavessana.

Elle a un demi-frère, Léonide Ivantoff, né à Kharbin (Chine) le 17 décembre 1923 (officiellement le 17 décembre 1925, mais il a été « rajeuni » de deux ans par sa mère et son « beau-père », pour compenser le retard qu'il avait pris à l'école du fait de leurs nombreux déménagements dans différents pays ; sa date de naissance a été « changée » en modifiant ses papiers russes, son pays d'origine — l'Ukraine aujourd'hui, issu d'un premier mariage de sa mère.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| https://fr.wikipedia.org/wiki/Myl%C3%A8ne_Demongeot | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| BIOGRAPHIE | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

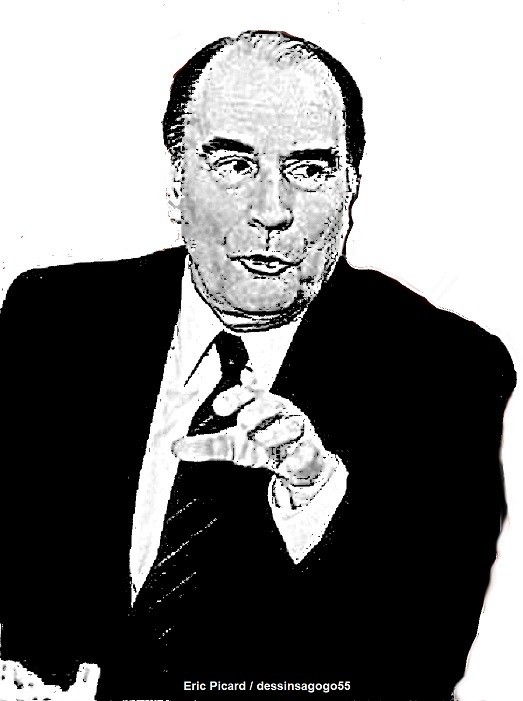

François Mitterrand (1981-1988)

Le 21 mai 1981, le septennat du nouveau président s'ouvre par une cérémonie au Panthéon. Puis il nomme son premier gouvernement dirigé par Pierre Mauroy.

Le lendemain, il dissout l'Assemblée nationale. Les élections qui suivent, les 14 et 21 juin 1981, lui donnent la majorité absolue au Parlement. Un deuxième gouvernement de Pierre Mauroy fait entrer quatre ministres communistes. De nombreuses réformes sociales sont alors adoptées.

Sur le plan économique, le septennat est marqué dans un premier temps par une vague de nationalisations (loi du 13 février 1982) et par une politique de maîtrise de l'inflation, infléchie vers l'austérité à partir du tournant de la rigueur, passage à une culture de gouvernement.

Le septennat s'achève en 1988 sous la première cohabitation de la Ve République.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

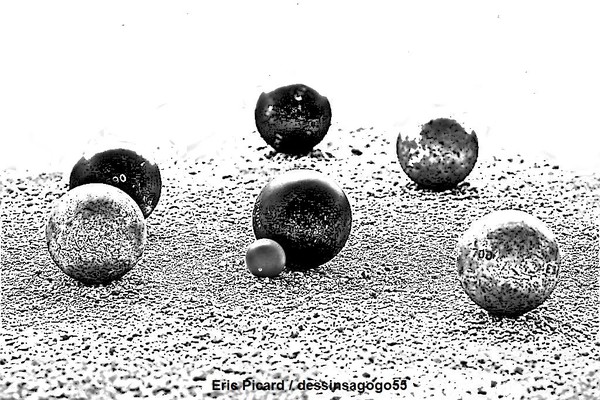

Pétanque

Le jeu de boules aurait été créé en Gaule. Les boules ont d'abord été en argile, en pierre, puis en bois et enfin en acier, mais, après les « bouleurs » du Moyen Âge, l'âge d'or des boules en tous genres fut certainement la Renaissance où la noblesse s'empare du jeu au même titre que le bilboquet et le jeu de paume (qui deviendra le tennis). Pour des raisons obscures, le jeu est interdit au peuple en 1629, interdiction peu suivie et rapidement levée. Au XVIIIe siècle le jeu reste très populaire, au point que l’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert en fait mention. La Révolution Française en abolissant les privilèges de la noblesse légalisa à nouveau la pratique du jeu pour tous.

En 1850, la première société officielle, « le Clos Jouve », fut fondée dans la région de Lyon puis, en 1906, la Fédération lyonnaise et régionale ouvre la voie en 1933 à la Fédération nationale des boules qui deviendra Fédération française de boules (FFB) en 1942. Bien que regroupant nombre de jeux de boules (« boule des berges », « boule en bois », « jeu provençal »), la FFB fut dominée par le jeu de boule lyonnaise (128 000 joueurs en 1945), jusqu'au début du XXe siècle.

En 1904, un Alsacien du nom de Félix Rofritsch entreprit la fabrication des premières « boules cloutées » (en bois recouvert d'une carapace de métal, formée de clous) dans son atelier de la rue des Fabres, à Marseille, sous le label de « La Boule bleue ».

Le jeu provençal donna naissance en 1907 à la pétanque, lors de la partie historique à La Ciotat où un champion de jeu provençal, Jules Hugues dit « Lenoir », ne pouvant plus jouer à son jeu préféré à cause de ses rhumatismes, se mit un jour à tracer un rond, envoyer le but à 5–6 m, et, les « pieds tanqués », à jouer ses boules pour se rapprocher du cochonne. Ceci se passait sur le terrain de boules d’un café « La boule étoilée » (terrain baptisé ainsi en clin d'œil aux boules cloutées de l'époque) dont les propriétaires s'appelaient Ernest et Joseph Pitiot. Les deux frères comprirent vite l'intérêt de ce sport, notamment Ernest qui s'appliqua à en finaliser les règles.

Il faudra néanmoins attendre le premier concours officiel à La Ciotat en 1910 pour que le mot soit officialisé. Le terme vient des mots de l'occitan provençal pè « pied » et tanca « pieu », donnant en français régional l'expression « jouer à pétanque » ou encore « pés tanqués », c’est-à-dire avec les pieds ancrés sur le sol, par opposition au jeu provençal où le joueur peut prendre de l'élan.

Les innovations sont les suivantes :

le jeu se pratique sur un terrain plus court ;

le joueur lance sa boule sans élan ;

les pieds joints, à partir d'un cercle tracé au sol.

La première boule en acier aurait été fabriquée en 1927 à Saint-Bonnet-le-Château, qui abrite à présent le Musée international pétanque et boules. La même année, les règles de la pétanque furent codifiées, mais ce n'est qu'en 1930 que les traditionnelles boules en bois cloutées furent remplacées par celles en acier. C'est à Jean Blanc que l'on doit cette évolution.

La Fédération française de pétanque et de jeu provençal (FFPJP) voit le jour le 31 juillet 1945 quand, forte de ses 10 000 membres, elle peut enfin quitter la section provençale de la FFB. Quant à la Fédération internationale, elle fut fondée le 8 mars 1958 à Marseille, même si c'est en Belgique, à Spa, que ses premières bases furent jetées, un an plus tôt.

En 2005, le jeu traditionnel devenu sport qu'est la pétanque est décrété « sport de haut niveau » par le ministère de la Jeunesse et des Sports

https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9tanque

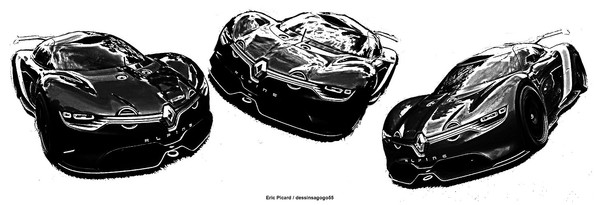

Renault Alpine A110-50

La Renault Alpine A110-50 est un concept car de compétition du constructeur automobile français Renault, présenté au Grand Prix de Monaco 2012 pour fêter les 50 ans de l'Alpine A110, du constructeur Alpine.

Initiée par le designer Laurens van den Acker (directeur du design industriel Renault), la carrosserie est dessinée par le designer Yann Jarsalle et inspirée du design du concept car Renault DeZir de 2010.

Le véhicule est motorisé par le moteur V6 « V4Y » de la Renault Mégane Trophy II 2012, avec 3,5 litres de cylindrée, 24 soupapes et 400 chevaux, en position centrale arrière, couplé à une boîte de vitesses séquentielle semi-automatique à six rapports de Formule 1, et dépourvu d’aides à la conduite telles que ABS ou antipatinage ...

La présentation de ce concept car par Renault en 2012, préfigure la renaissance de la marque Alpine, disparue en 1995 avec l'Alpine A610.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

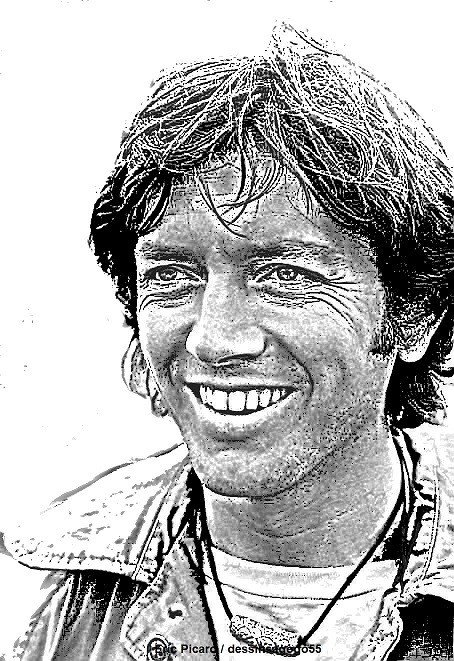

Bernard Giraudeau

Bernard Giraudeau, né le 18 juin 1947 à La Rochelle et mort le 17 juillet 2010 à Paris, est un acteur, réalisateur, et écrivain français.

Au départ engagé dans la Marine nationale, il devient ensuite acteur dans les années 1970, remarqué au cinéma avec des apparitions dans Deux hommes dans la ville (1973) et Le Gitan (1975).

Avec des seconds ou premiers rôles dans Et la tendresse ? Bordel ! (1979), Le Toubib (1979) avec Alain Delon, La Boum (1980), Viens chez moi, j'habite chez une copine (1981) ou Passion d'amour (1981), il s'impose dans des personnages d'hommes séduisants, droits et aventuriers. Notamment après Le Ruffian (1983) avec Lino Ventura, il devient dans les années 1980 un nouvel héros d'action français, succédant à Jean-Paul Belmondo et Alain Delon, en étant la tête d'affiche de Rue barbare (1984), Les Spécialistes (1985), Bras de fer (1985) et Les Longs Manteaux (1986).

Tentant de changer son image, notamment dans Poussière d'ange (1986), il s'oriente dans la décennie suivante vers des films d'auteurs, tournant pour Olivier Assayas, Nicole Garcia, François Ozon, Claude Miller et Patrice Leconte. Il réalise également deux films, L'Autre (1990) et Les Caprices d'un fleuve (1996), de nombreux documentaires sur des voyages, et se lance dans l'écriture, auteur de quelques succès.

Il est nommé à trois reprises aux Molières, et cinq fois aux Césars, dont une en tant que réalisateur.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| https://fr.wikipedia.org/wiki/18_juin | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| 18 juin : Naissances | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Jean Yanne

Jean Yanne, de son vrai nom Jean Roger Gouyé, né le 18 juillet 1933 aux Lilas et mort le 23 mai 2003 à Morsains, est un acteur, humoriste, écrivain, réalisateur, chanteur, producteur et compositeur français.

Son grand-père vient à Paris en arrivant de Bretagne, plus exactement de Liffré en Ille-et-Vilaine.

Les Gouyé, Gouyet, Gouyer sont à l'origine une famille de sabotiers qui, au xviiie siècle, habitaient dans la forêt de Mayenne. À l'origine, gouyé veut dire « petite mare ».

Jean Gouyé est le deuxième garçon d'André Gouyé, ouvrier-lithographe avant la Seconde Guerre mondiale, puis ébéniste auprès de son frère7 en 1945. Sa mère, Aimée Bonabeaux8 est couturière chez des grands couturiers, notamment chez Jeanne Lanvin

Au début de la Seconde Guerre mondiale, la famille de Jean Yanne est expédiée par son père à Celles-sur-Belle. Il y séjourne jusqu'en 1943, car son père est prisonnier en Allemagne et détenu dans un camp de travail. Ensuite, Jean Yanne effectue ses études aux Lilas dans l'enseignement primaire catholique, puis au collège. Il est renvoyé en sixième du lycée Turgot en 1945, et rejoint le lycée Chaptal où il obtient le brevet d’études du premier cycle du second degré (BEPC) et participe à une activité théâtre. Il décide alors de ne pas poursuivre ses études, et commence un apprentissage d'ébéniste chez son oncle, qu'il quitte rapidement, car ce dernier n'a pas les moyens de le rémunérer

Il commence des études de journalisme au Centre de formation des journalistes (CFJ) de Paris à la rentrée 1950, où il reste cinq mois. Contrairement à ce que prétendent beaucoup de sources, il n'appartient pas à la promotion de Philippe Bouvard qui a intégré le CFJ en 1948. Ses condisciples du CFJ se souviennent de ses talents d'amuseur et de provocateur, avec lesquels il mettait en révolution cet établissement. Il est pigiste dans plusieurs journaux : L'Aurore, Paris-Presse, L'Écho de la Mode, L'Humanité Dimanche. Il couvre aussi une série de reportages pour Time-Life, et s'occupe de la rubrique Le coin du dragueur dans le journal Dragueur de mines.

Il abandonne progressivement le journalisme pour écrire des sketches de cabaret à la suite des conseils de Bob du Pac. Ils débutent ensemble dans un petit cabaret : l'Académie des vins. Roger-Jean Gouyé devient alors pour la scène Jean Yanne, référence aux origines bretonnes de sa famille, car son nom est trop souvent transformé en Couillé

En 1957, Jean Yanne pour les textes et Siné pour les dessins, animent une revue anticléricale J'y va-t-y j'y Vatican puis Ça fait des bulles.

Il commence une carrière de journaliste au Dauphiné libéré, puis d'animateur à la radio au début des années 1960. Joueur d'orgue (toute sa vie il en possèdera un) et de piano, il se lance également dans la chanson, comme compositeur et chansonnier, dans des émissions comiques avec Jacques Martin, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, notamment un disque de rock sous le nom de Johnny 'Rock' Feller et ses 'Rock' Child, avec des titres comme J'aime pas le rock, Le rock coco, Saint- Rock, en 1961 ; également des parodies comme celles des Élucubrations d'Antoine, écrites avec Jacques Martin : Les Émancipations d'Alphonse, Les Revendications d'Albert, Les Pérégrinations d'Anselme, et Les Préoccupations d'Antime (1966). Toujours à la recherche de son style, il écrira dans l'hebdomadaire L'Os à moelle, brièvement repris par Pierre Dac en 1965. Ces textes furent rassemblés dans un recueil paru peu avant sa mort.

Avec Jacques Martin, il apparaît dans une émission de télévision, Un égale trois, très caustique pour son temps, qui est arrêtée après cinq numéros car elle déplaît fortement au ministère de l'Information (il y interprète son fameux dialogue sur Ben Hur). Mais, passant à 20 h 30 sur l'unique chaîne de l'époque, les deux compères sont immédiatement connus de la France entière.

En 1957, Jean Yanne pour les textes et Siné pour les dessins, animent une revue anticléricale J'y va-t-y j'y Vatican puis Ça fait des bulles.

Il commence une carrière de journaliste au Dauphiné libéré, puis d'animateur à la radio au début des années 1960. Joueur d'orgue (toute sa vie il en possèdera un) et de piano, il se lance également dans la chanson, comme compositeur et chansonnier, dans des émissions comiques avec Jacques Martin, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, notamment un disque de rock sous le nom de Johnny 'Rock' Feller et ses 'Rock' Child, avec des titres comme J'aime pas le rock, Le rock coco, Saint- Rock, en 1961 ; également des parodies comme celles des Élucubrations d'Antoine, écrites avec Jacques Martin : Les Émancipations d'Alphonse, Les Revendications d'Albert, Les Pérégrinations d'Anselme, et Les Préoccupations d'Antime (1966). Toujours à la recherche de son style, il écrira dans l'hebdomadaire L'Os à moelle, brièvement repris par Pierre Dac en 1965. Ces textes furent rassemblés dans un recueil paru peu avant sa mort.

Avec Jacques Martin, il apparaît dans une émission de télévision, Un égale trois, très caustique pour son temps, qui est arrêtée après cinq numéros car elle déplaît fortement au ministère de l'Information (il y interprète son fameux dialogue sur Ben Hur). Mais, passant à 20 h 30 sur l'unique chaîne de l'époque, les deux compères sont immédiatement connus de la France entière.

Le cinéma

Sa carrière prend le tournant du cinéma en 1964 dans La Vie à l'envers d'Alain Jessua. Il tourne dans des dizaines de films, en multipliant les seconds et premiers rôles. Il incarne, avec une gouaille très parisienne et un humour grinçant, une figure de Français moyen, râleur, vachard, égoïste et roublard, mais avec un grand cœur

Une confusion du public entre l'acteur et les rôles que celui-ci incarne ne sert pas son image, au début. Sa manière de plaisanter, agressive, débraillée, versant du vitriol sur des plaies ouvertes, tenant la compassion pour obscénité, choque un peu la France de l'époque. Il est de ce fait renvoyé de la radio ; son film Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil en parle de façon romancée.

En 1967, il joue dans Week-End de Jean-Luc Godard, puis se révèle véritablement en 1969 dans Que la bête meure de Claude Chabrol, où il incarne un homme intelligent, mais d'une absence de sensibilité qui le rend brutal. Il enchaîne avec Le Boucher de Claude Chabrol, où il se retrouve en inquiétant commerçant, amoureux et assassin. En 1969, il écrit également une BD avec Tito Topin au dessin : La langouste ne passera pas, publiée chez Casterman. Avec Maurice Pialat, en 1971, il tourne Nous ne vieillirons pas ensemble, où il incarne à nouveau son personnage d'insensible, et pour lequel il obtient le prix d'interprétation au festival de Cannes en 1972, récompense qu'il n'ira pas chercher.

Voulant changer de registre et préférant se tourner vers la comédie et l'humour satirique, il tourne ses premiers films à partir de 1972, dans lesquels il veut donner toute sa mesure à son esprit caustique, anticonformiste, parodique et parfois à la limite du délire.

Avec son compagnon d'écriture Gérard Sire, il brocarde la radio, qu'il connaît bien, dans le film Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil en 1972, la politique avec Moi y'en a vouloir des sous en 1973 et Les Chinois à Paris en 1974, le monde du spectacle avec Chobizenesse en 1975, et celui de la télévision avec Je te tiens, tu me tiens par la barbichette en 1978.

Les Chinois à Paris et plus encore Chobizenesse lui valent l'attention des producteurs américains en raison des sujets traités, moins exclusivement français que dans les deux films précédents, notamment le recours aux danses et ballets.

Il réalise ensuite une parodie de péplum, Deux Heures moins le quart avant Jésus-Christ (1982), avec Coluche et Michel Serrault, qui remporte un gros succès public19,20, puis, de nouveau, une charge contre le monde politique avec Liberté, Égalité, Choucroute.

Pour ce fils d'ouvrier, fin lettré (il est également conseiller international en achat d'œuvres d'art), l'art n'est qu'un attrape-gogos. Il lance sur RTL : « quand j'entends le mot culture, j'ouvre mon transistor » (parodie de l’aphorisme célèbre de Hanns Johst, homme de théâtre allemand [dans la pièce Schlageter] : « Quand j'entends parler de culture, je sors mon revolver »).

Jean Yanne oscille entre deux faces d'un même personnage :

l'une, se plaisant à jouer ce que Cabu a nommé un « beauf ». Film typique : Que la bête meure.

l'autre, nettement plus positive, d'homme gardant les pieds sur terre quand tout le monde semble fou autour de lui (en écho au titre d'une chronique radiophonique sur la radio nationale concurrente : Qu'il est doux de ne rien faire quand tout s'agite autour de vous), et ne se faisant guère d'illusion sur la condition humaine qu'il considère avec un détachement amusé. Films typiques : Tout le monde il est beau…, Êtes-vous fiancée à un marin grec…, L'Imprécateur, La Raison d'État ou Les Chinois à Paris (ce personnage était déjà en germe dans La Vie à l'envers). Dans ce style, Jean Yanne incarne le Français moyen qui conserve son esprit critique, se moque bien de l'autorité, et à qui « on ne la fait pas ».

Il s'expatrie, en 1979, pour raisons financières, à Los Angeles (Californie), mais revient régulièrement en France, pour se ressourcer dans sa propriété de Morsains, petit village d'une centaine d'habitants en Champagne, entre Montmirail et Esternay ; pour apparaître dans des émissions de radio, comme sa chronique matinale sur RTL et aussi pour tourner au cinéma et à la télévision. La plupart de ses derniers rôles ressemblent à ceux de ses débuts, mettant en scène des personnages râleurs et individualistes, mais au grand cœur.

Il est l'un des sociétaires des Grosses Têtes, l'émission de Philippe Bouvard sur la station de radio française RTL, aux côtés de ses amis Jacques Martin et Olivier de Kersauson, se livrant à d'hilarants numéros d'improvisation. Il rejoint l'émission de Laurent Ruquier On va s'gêner sur Europe 1 en 2000.

Côté audiovisuel, il est également le créateur, avec Jacques Antoine, de Je compte sur toi !, jeu diffusé sur La Cinq. Présenté par Olivier Lejeune, le programme a créé une polémique, à l'époque de sa diffusion car, lors de l'épreuve finale, les candidats devaient compter des centaines de véritables billets de banque pendant qu'ils étaient déstabilisés par de nombreux éléments perturbateurs. Si le compte des billets est bon, la somme est gagnée. Cet étalage d'argent en choque beaucoup, qui considèrent cela comme vulgaire et choquant. Pourtant, cette émission ne fait que parodier les codes existants des jeux télés (femmes-objets sur le plateau, étalage de cadeaux de luxe pour appâter le candidat…). De 1987 à 1990, il est invité à plusieurs reprises de l'émission culinaire Quand c'est bon ?… Il n'y a pas meilleur ! diffusée sur France 3 et animée par François Roboth.

Jean Yanne est aussi l'auteur du célèbre slogan "il est interdit d'interdire", qu'il prononça par dérision, lors d'une de ses émissions radiophoniques du dimanche au printemps 1968, et qu'il fut tout surpris d'entendre repris ensuite « au premier degré ».

Longtemps considéré comme un simple amuseur, Jean Yanne prend, avec le temps, la dimension d'un critique des travers et des aspects ridicules de son époque

Vie privée

Il épouse, le 19 mars 1960, Jacqueline Renée Guellerin Allard. En 1971, il quitte régulièrement le plateau du tournage de Nous ne vieillirons pas ensemble pour l'accompagner dans la maladie malgré leur séparation. Jacqueline meurt en 1972 des suites d'un cancer du poumon.

De sa liaison avec Sophie Garel, il a un fils Thomas né en 1970

On lui connaît une longue liaison avec Nicole Calfan puis, à partir de 1976, avec Mimi Coutelier

En 1990, il rencontre Christiane Fugger von Babenhausen, fille d'un aristocrate allemand et d'une brahmane indienne. En 1991, ils ont un fils, Jean-Christophe. Christiane meurt en 2009

Il meurt le 23 mai 2003 d'une crise cardiaque dans sa propriété de Morsains et est inhumé au cimetière communal des Lilas (Seine-Saint-Denis). Ses obsèques furent célébrées en l'église Notre-Dame-du-Rosaire des Lilas, où il fut baptisé étant enfant

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Renault Dauphine

La Renault Dauphine est un modèle automobile qui a été fabriqué par Renault dans l'usine de Flins (Yvelines) à partir de mars 1956 jusqu'en 1967.

La voiture fut conçue par le bureau d'études Renault dans les années 1950 pour épauler la 4CV.

Cette voiture fut la plus vendue en France de 1957 à 1961 et la première voiture européenne fabriquée en Argentine (1960 - 1970). Au Brésil elle a été fabriquée par « Willys Overland do Brasil » de 1959 à 1968. Toutefois, Renault connut un échec lors de sa commercialisation aux États-Unis en négligeant trop la qualité de fabrication, les services après-vente et la disponibilité des pièces détachées

La Renault Dauphine est une petite berline à quatre portes à moteur arrière placé en porte à faux en arrière de l'essieu, qui fut ainsi nommée car la « reine des ventes » était alors la 4CV. Elle fut conçue par l'ingénieur Fernand Picard et dessinée avec l'aide du styliste italien Ghia, notamment pour l'intégration des deux entrées d'air pour le refroidissement du moteur, situées en avant des deux ailes arrière juste derrière les portes arrière. La roue de secours est logée derrière un portillon sous le coffre à l'avant.

Plusieurs déclinaisons de série de la Dauphine furent produites :

une version plus cossue : l'Ondine ;

une version sportive : la Dauphine Gordini ;

un coupé et un cabriolet : les Floride et Caravelle ;

un modèle pour la course (homologué sur la route) : la Dauphine 1093.

Caractéristiques de base (modèle 1956)

Carrosserie acier monocoque autoporteuse.

Quatre roues indépendantes, roues en acier embouti, pneus de dimension 135×380.

« Moteur Billancourt » 4 cylindres en ligne de 845 cm3, longue course 58 mm × 80 mm de 26 ch DIN.

Bloc moteur en fonte et culasse alu.

Boîte de vitesses à trois rapports : 2e et 3e synchronisées.

Électricité alimentation batterie 6 volts, chauffage à air pulsé.

Freins à tambour à commande hydraulique sur les quatre roues sans assistance.

Vitesse maximale de 111 km/h, consommation d'environ 6,5 litres aux 100 km.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||