Date de création : 09.04.2012

Dernière mise à jour :

11.02.2025

18683 articles

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Cinéma (959)

· A à Z : Sommaire (304)

· Mannequin de charme (914)

· Monde : France (3307)

· Musique (371)

· Calendrier : Événements (333)

· Monde : Etats Unis (1156)

· Département : Meuse (213)

· Cinéma : Films à classer (151)

· Calendrier : Naissances (246)

Thèmes

air amour annonce art article background base belle blogs cadre center centerblog

Articles les plus lus· Bienvenue sur

· Alessandra Sublet

· Lui : Célébrités nues

· 28 septembre : Naissances

· Loto (jeu de la Française des jeux)

· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés

· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)

· Omar Sharif

· A (Sommaire)

· Mannequin de charme : Sommaire

· Culotte : Sous les jupes des filles

· Julia Channel

· Femme

· Brigitte Lahaie

· Maureen O'Hara

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

écrire votre commentaire... peka eme

Par Anonyme, le 17.12.2024

lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.

il est toujours aussi gentil , accu

Par cuisine2jacques, le 15.12.2024

nicole aniston

Par Anonyme, le 26.10.2024

Monde : France

Louis Jouvet

Louis Jouvet, né le 24 décembre 1887 à Crozon (Finistère) et mort le 17 août 1951 (63 ans) à Paris 9e, est un comédien, metteur en scène et directeur de théâtre français, professeur au Conservatoire national supérieur d'art dramatique.

Jules Eugène Louis Jouvet, orphelin de père à quatorze ans, part vivre avec sa mère chez son oncle, qui est apothicaire à Rethel dans les Ardennes. Influencé par sa famille, il s'inscrit à la faculté de pharmacie de Toulouse. À partir de 1904, il entame des études de pharmacie à la faculté de Paris, mais passe tout son temps libre dans les théâtres amateurs de l'époque : dans la troupe de Léon Noël, puis celle du Théâtre d'Action d'Art de 1908 à 1910 (il part alors en province jouer devant des auditoires populaires), ensuite celle du Théâtre des Arts, puis à l'Odéon, et au Châtelet. En parallèle, il se présente au concours d'entrée du Conservatoire d'Art dramatique de Paris, où il sera recalé plusieurs fois.

De la faculté au Vieux-Colombier

En 1912, son diplôme de pharmacien en poche, Louis Jouvet se marie le 26 septembre avec Else Collin (1886-1967), avec laquelle il aura trois enfants : Anne-Marie en 1914, Jean-Paul en 1917 et Lisa en 1924. À cette époque il court les cachets et fera ainsi une courte apparition dans un film aux côtés de Harry Baur.

En 1913, il est engagé avec son ami Charles Dullin par Jacques Copeau, alors directeur du Théâtre du Vieux-Colombier. C'est un véritable tournant dans sa carrière : il y est régisseur, décorateur, assistant et enfin comédien.

En 1914, la Première Guerre mondiale éclate, Louis Jouvet est engagé volontaire. Il est ambulancier, puis médecin auxiliaire. Démobilisé en 1917, il retrouve la troupe du Vieux-Colombier.

En novembre 1917, la troupe du Vieux-Colombier s'installe pour deux saisons au Garrick Theatre de New York. Le succès obtenu n'est pas à la hauteur des attentes ; les relations entre Jouvet et Copeau se dégradent.

En 1920, c'est le retour à Paris : le Vieux-Colombier rouvre ses portes.

Entre-deux-guerres

En 1922, Jouvet rompt avec Jacques Copeau. Engagé par Jacques Hébertot, qui dirige alors le théâtre des Champs-Élysées et la Comédie des Champs-Élysées, en qualité de directeur technique de ces deux salles, il participe à la scénographie du troisième théâtre, le Studio des Champs-Élysées, et se voit confier des mises en scène, en alternance avec Georges Pitoëff. L'année suivante, en décembre 1923, il remporte son premier grand succès avec Knock ou le Triomphe de la médecine de Jules Romains, qu'il jouera 1 500 fois.

À la fin de 1924, plusieurs comédiens venus du Théâtre du Vieux-Colombier le rejoignent. Jacques Hébertot s'éloigne. Louis Jouvet devient directeur de la Comédie des Champs-Élysées, où il demeurera jusqu'en 1934.

En 1928, il rencontre Jean Giraudoux, dont il crée plusieurs pièces. Pendant deux années il dirige le théâtre Pigalle où il présente avec succès Donogoo Tonka de Jules Romains le 8 octobre 1930, puis en 1931 Judith de Jean Giraudoux. À partir de 1934, il dirige le théâtre de l'Athénée, où il donne la première de La guerre de Troie n'aura pas lieu (1935) et celle d'Ondine (1939).

Gaston Baty, Charles Dullin, Georges Pitoëff et Jouvet fondent le 6 juillet 1927 une association d'entraide, le « Cartel des Quatre », qui durera jusqu'en 1940. Leur objectif est de faire en sorte que le théâtre crée une poésie qui lui soit propre, et de jouer des auteurs contemporains.

On lui propose la direction de la Comédie-Française, qu'il refuse, car il est trop occupé par celle de son propre théâtre. À l'Athénée, il triomphe avec des pièces de Molière et de Giraudoux, et d'autres œuvres du répertoire classique.

Seconde Guerre mondiale

Pendant la Seconde Guerre mondiale, il effectua une tournée en Amérique latine à la suite de l'occupation allemande. Entre 1941 et 1945, il se produit à Buenos Aires (Argentine), où est installé son cousin, l'acteur Maurice Jouvet (es). Il y représente Ondine, de son ami Jean Giraudoux, pièce qu'il a créée deux ans auparavant à Paris. Il emmène la pièce en tournée à Montevideo, São Paulo et à Rio de Janeiro. Il crée dans cette ville L'Annonce faite à Marie de Paul Claudel en 1942, dans laquelle joue l'actrice belge Madeleine Ozeray (1908-1989), comédienne de sa troupe devenue sa compagne.

À la Libération en 1945, il rentre en France pour diriger La Folle de Chaillot avec Marguerite Moreno (1871-1948) en hommage à Jean Giraudoux, décédé l'année précédente.

À la tête du théâtre de l’Athénée

Louis Jouvet reprend la direction du théâtre de l’Athénée, qui deviendra plus tard le théâtre de l'Athénée-Louis-Jouvet. C'est là qu'il crée La Folle de Chaillot (1945). Le 30 juillet 1950, il reçoit la Légion d'honneur.

Le 7 février 1951, c'est lui qui lit la prière de Willette à la messe du mercredi des Cendres, célébrée en l'église Saint-Germain-l'Auxerrois en présence du nonce apostolique monseigneur Roncalli (le futur pape Jean XXIII), du cardinal Maurice Feltin, et d'une foule d'artistes. Cette messe et sa prière s'adressent à ceux qui vont mourir dans l'année. Sa disparition six mois plus tard marquera les esprits, au point que l'année suivante elle fut dite par trois récitants.

Il aide également les nouvelles figures du théâtre et de la décentralisation théâtrale, Maurice Sarrazin, André Barsacq, Jean-Louis Barrault et Jean Vilar notamment, et met en scène, au Théâtre Antoine à Paris, Le Diable et le Bon Dieu, pièce écrite par Jean-Paul Sartre en 1951. Le soir de la première il est à Toulouse, où il prodigue ses conseils au jeune directeur du nouveau Centre dramatique, M. Sarrazin.

Décès

Malade du cœur, il meurt d'un infarctus le 17 août 1951, survenu dans son théâtre au 7 rue Boudreau, alors qu'il dirige une répétition de la pièce La Puissance et la Gloire, d'après Graham Greene. Il repose au cimetière de Montmartre à Paris.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| BIOGRAPHIE | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

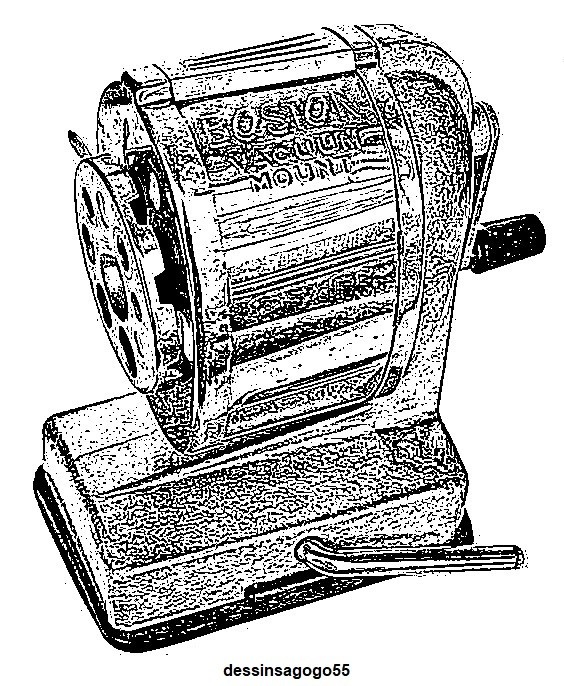

Taille-crayon

Avant le développement des taille-crayons dédiés, un crayon était taillé en le taillant avec un couteau . Les outils de taille-crayon ont rendu cette tâche beaucoup plus facile et ont donné un meilleur résultat.

Le développement des taille-crayons a commencé en France, lorsqu'un livre français de 1822 a été rapporté en détail sur une invention de M. CA Boucher (Paris) pour la construction d'un taille-crayon. Il travaillait avec des pantographes et avait apparemment besoin d'un appareil pour aiguiser précisément les crayons. L'appareil de M. Boucher était techniquement sensé et fonctionnel. Son idée était également connue et reconnue internationalement, comme le montrent les rapports correspondants dans la littérature allemande à cette époque. Mais M. Boucher n'avait pas déposé de brevet pour son taille-crayon. Une utilisation commerciale de ses inventions est peu probable.

Le mathématicien français Bernard Lassimonne (Limoges) a appliqué le premier brevet au monde (brevet français n ° 2444) sur un taille-crayon en 1828. Les dispositifs de taille-crayon utilisant son brevet étaient en fait produits et vendus par Binant, un magasin d'accessoires de peinture à Paris. En 1833 en Angleterre, Cooper & Eckstein a breveté le soi-disant Styloxynon, un appareil simple composé de deux limes pointues placées ensemble à angle droit dans un petit bloc de bois de rose. C'est le plus ancien taille-crayon qui a des exemples survivants.

Dans les années 1830 et 1840, certains Français, tous basés à Paris, se sont engagés dans la construction de simples outils de taille-crayon, comme François Joseph Lahausse . Ces appareils ont été partiellement vendus, mais sans signification supra-régionale. En 1847, le noble français Thierry des Estivaux a inventé un simple taille-crayon à main dans sa forme moderne reconnaissable. Le premier taille-crayon américain a été breveté par Walter Kittredge Foster de Bangor, Maine en 1855. . Il a fondé une entreprise - la première entreprise de taille-crayons au monde - et a produit de si petits taille-crayons à main en grande quantité. Quelques années plus tard, les taille-crayons étaient également vendus en Europe sous le nom de "taille-crayons américains".

A la fin du 19ème siècle notamment aux Etats-Unis, des taille-crayons à mécanismes variés avaient été développés et mis sur le marché. Ces appareils étaient souvent lourds et destinés à être utilisés dans les bureaux. Les exemples sont le Perfect Pencil Pointer (Goodell. Co.), le GEM Pencil Sharpener (par Gould & Cook Co.), le Planetary Pencil Sharpener (AB Dick Co.), tous des États-Unis ou le Jupiter (Guhl & Harbeck Co.) de l'Allemagne. Au début du 20ème siècle, la société Automatic Pencil Sharpener Co. (APSCO) a été fondée et a sorti le US Automatic Pencil Sharpener après 1907 , qui a dominé ces années-là. Plus tard, ils ont vendu des machines avec mécanisme de fraisage, comme les modèles Climax, Dexter, Wizard et Junior. APSCO est devenu au cours des décennies suivantes le plus grand producteur de machines à tailler les crayons au monde et, avec quelques autres entreprises américaines, il a dominé le marché.

Des taille-crayons électriques pour les bureaux sont fabriqués depuis au moins 1917.

En mai 2011, les responsables du tourisme de Logan, dans l'Ohio, ont exposé, dans son centre d'accueil régional, des centaines de taille-crayons qui avaient été rassemblés par le révérend Paul Johnson, un ministre de l'Ohio décédé en 2010. Johnson, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, avait conservé sa collection de plus de 3 400 taille-crayons dans un petit hangar, devant sa maison de Carbon Hill, dans le sud-est de l'Ohio. Il avait commencé à collectionner après que sa femme lui ait offert quelques taille-crayons en cadeau à la fin des années 1980 et les avait organisés en catégories, y compris les chats, Noël et Disneyland .

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

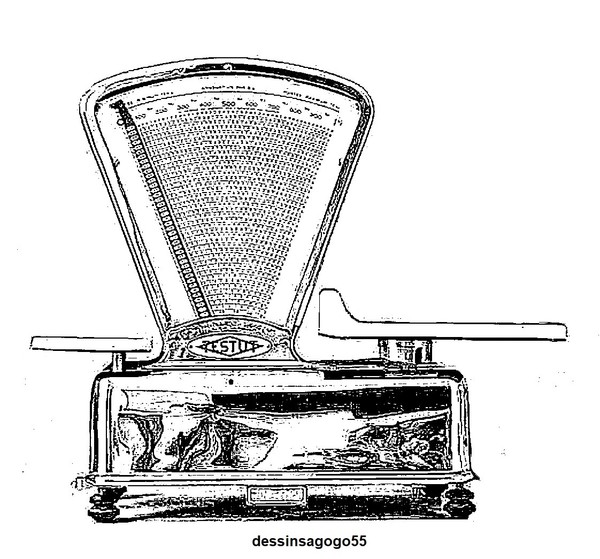

Testut

Balance

Testut est une entreprise française de fabrication et de commercialisation d'instruments de mesure (pesage et comptage) et de machines à trancher les viandes. Elle a été fondée vers 1850 par Charles Rodolphe Testut. Rachetée par Bernard Tapie en 1983, elle a disparu par liquidation en 2003. Son nom reste associé à l'affaire Testut, qui aboutira à la condamnation de Bernard Tapie pour abus de biens sociaux.

L'entreprise naît du besoin de mesures de plus en plus fiables. Alors qu'en 1791 l'Assemblée nationale déclare la liberté de cultiver, de fabriquer et de débiter le tabac, en 1810 Napoléon 1er rétablit le monopole d'exploitation par l'État. et dès 1815 de nombreux départements sont autorisés à cultiver le tabac. Cependant la vente est soumise à des contrôles de plus en plus rigoureux et c'est à cette époque que les revendeurs doivent s'équiper de balances précises, car la demande est forte et les structures pour la satisfaire presque inexistantes.

La famille Testut, maîtres couteliers de père en fils depuis les années 1500 est originaire de Castelnaudary. Une première entreprise de fabrique de balances avait été créée à Mirepoix, dans l'Ariège, par Denis Cresson Testut en 1820. Les « Établissements Ch. Testut », société anonyme au capital de 10 000 000 francs, sont fondés vers 1850 par Charles Rodolphe Testut1. Le siège social se situe au 8 rue Popincourt à Paris dans le 11e arrondissement. Il le restera jusqu'au rachat de l'entreprise par Bernard Tapie en 2003.

Les premières balances conçues par Charles Rodolphe Testut sont des balances dites « à tabac ». Produites dès 1821, il n'en reste que de très rares exemplaires. Elles sont en bronze, dotées d'un fléau à aiguille gravé du nom de la marque en son centre, et de deux plateaux en cuivre jaune dinandier et martelé, posés sur une colonne. Ces petites balances, pratiques et bon marché, ont un succès immédiat. L'innovation de la balance « Testut » réside dans la suppression des trois chaînettes permettant la suspension de la coupelle de pesée, la remplaçant par une tige en acier forgée en « col de cygne » terminée par 2 crochets, divisant ainsi le coût de fabrication par trois. Une pastille de plomb est sertie sur le socle utilisée pour le marquage « à la frappe » des poids et mesures. Cette innovation améliore la qualité de la mesure, grâce à un groupe de pesage plus robuste et plus fiable que les modèles utilisés au début du XIXe siècle.

Du premier atelier au groupe international

Le premier atelier situé près du boulevard Voltaire à Paris, devenant le siège social de l'entreprise, Charles Rodolphe Testut ouvre un second atelier à Viry-Châtillon. D'autres usines sont créées dans l'est et le sud de la France, à Lunéville, Port-sur-Saône, Toulouse, ainsi qu'à Béthune après la fusion avec la société Aequitas en 1971, puis à La Mulatière près de Lyon avec la reprise de l'entreprise Trayvou en 1979.

Le Groupe Bernard Tapie rachète la société Testut en 1983, après le rachat d'une autre entreprise de pesage, la société Terraillon, en 1981. Lutrana, société créée en 1910 par M. Luteraan, présent dans le pesage industriel et commercial, rejoint le groupe Testut en 1990.

En 1995, Testut est transféré au CDR, la filiale du Crédit lyonnais chargée de gérer les actifs industriels de la banque, dont Bernard Tapie était débiteur (voir affaire Testut).

Le groupe américano-suisse Mettler Toledo, numéro un mondial du pesage, devient propriétaire de Testut en 1999. Quatre ans plus tard, en 2003 l'entreprise Testut sera mise en liquidation.

Slogans

« Testut - la grande marque française »

« Testut - la balance de France »

« Testut - Nous pouvons tout peser, absolument tout »

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Renault Fuego

Les études de la Fuego débutent dès 1976 au centre Style de Renault dirigé par Robert Opron (père des Citroën SM et Citroën CX) sur la base des dessins de Michel Jardin. Elle utilise la plate-forme et de nombreuses pièces mécaniques de la Renault 18 étudiée et produite à la même époque, pour une économie de coût de production.

Ce coupé ne présente pas de différences techniques majeures par rapport à ses prédécesseurs mais introduit des lignes plutôt originales, plus arrondies et aérodynamiques (Cx de 0,34), avec en particulier un hayon bulle entièrement vitré et une bande noire latérale à cannelures, qui affine et dynamise la ligne.

La Fuego reprend les solutions techniques de la Renault 18 (traction, moteur longitudinal, essieu arrière rigide) et la plate-forme de la 18 break, mais le train avant à déport négatif provient de la Renault 20 diesel. Elle récupère donc une bonne partie du comportement routier de la 18. La Fuego abandonne aussi certaines avancées de sa devancière la 17 TS (qui était le haut de gamme de ce modèle), comme l'injection électronique ou les quatre freins à disque, ce qui lui vaudra quelques critiques lors de la présentation des premières versions TL/GTL.

Disposant à l'origine de motorisations peu sportives, la Fuego ne bénéficie pas d'un grand prestige et les ventes, parties très fort, déclinent rapidement notamment du fait des tarifs jugés assez élevés. Cela a été en France la cause principale du succès de la motorisation de base au détriment des versions plus puissantes. Au lancement, la version GTS et son « moteur Cléon-Alu » 1 647 cm3 de 96 ch est la plus puissante, accompagnée des TL et GTL dotées du « moteur Cléon-Fonte » 1 397 cm3 de 64 ch à boîte de vitesses à quatre rapports (cinq en option sur GTL). Le millésime 1981 voit l'apparition des TX et GTX avec le « moteur Douvrin » 1 995 cm3 de 110 ch. Le lancement de la version turbo diesel, avec le « moteur Douvrin » dans sa version diesel de 2 068 cm3 au millésime 1983 n'inverse pas la tendance. Pourtant, la Fuego Turbo D est le diesel le plus rapide du monde en octobre 1982 avec 175 km/h, mais les ventes ne se rétablissent pas pour autant. À partir de 1983 la version GTL reçoit le moteur d'1,6 litre de la GTS dégonflé à 73 ch.

Pour le millésime 1984, la Fuego est restylée (phase 2) au niveau de la calandre, des pare-chocs, et reçoit un nouveau tableau de bord style « visière » (sauf pour les versions en conduite à droite). Mais la nouveauté la plus marquante est la version turbo essence qui reçoit un 1 565 cm3 de 132 ch. La Fuego peut enfin afficher une réelle sportivité, ce qu'elle ne manque pas de faire, étant équipé de jantes aluminium BBS « nid d'abeille », de quatre freins à disque, d'un intérieur tout velours, d'un ordinateur de bord à huit fonctions, de rétroviseurs électriques, d'une ouverture centralisée à télécommande infrarouge… Cette version est décorée de gros autocollants « TURBO » au bas des flancs et d'une vitrophanie (autocollant collé à l'intérieur) du même motif à la base de la bulle arrière. Mais il est trop tard pour contrer la progression sur le marché des GTI, et comme ses concurrentes, les Ford Capri et Opel Manta, sa production s'arrête à la fin du millésime 1985 et ce coupé n'est pas remplacé.

Les marchés d'export européens ont au cours de la carrière de la Fuego toujours connu un traitement de faveur : la TL était parfois remplacée par une TS peu équipée mais motorisée par le 1,6 litre, et avec la phase 2 une version 2,2 litres (2 165 cm3) de 116 ch a aussi existé.

Parmi les équipements notables, la Fuego a été la première voiture au monde à recevoir un système de télécommande sans clé avec centralisation, disponible depuis l’année-modèle 1983 (octobre 1982). Ce système a été inventé par le français Paul Lipschutz (d'où le nom de la télécommande PLIP utilisé en Europe) et fut plus tard répandu sur les autres modèles Renault.

La Renault Fuego a été produite à l’usine MCA à Maubeuge (Nord) en France du mois d’octobre 1979 à juin 1985 et à l’usine de Santa Isabel (Argentine) de mars 1982 à 1992. Les stocks ont été écoulés en Europe jusqu'en 1987. La production totale de Renault Fuego est de 265 367 exemplaires

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

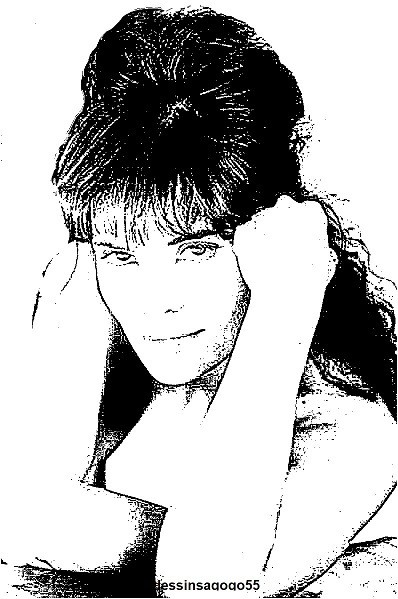

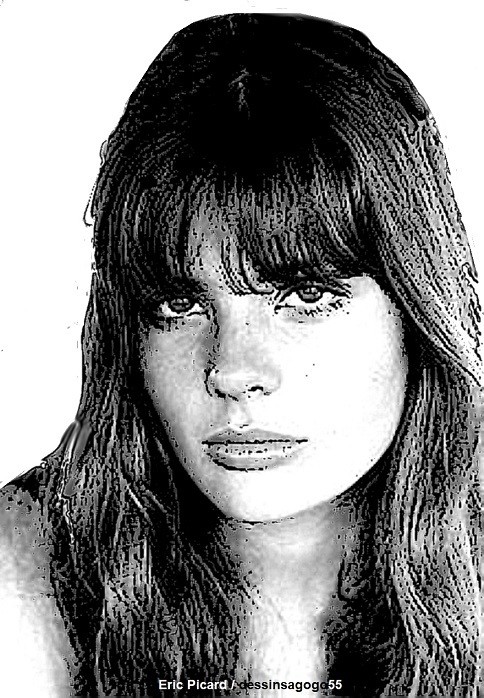

Marie Trintignant

Marie Trintignant, née le 21 janvier 1962 à Boulogne-Billancourt et morte le 1er août 2003 à Neuilly-sur-Seine, est une actrice française. Elle a été tuée par son compagnon Bertrand Cantat. Sa carrière de comédienne a commencé très tôt et devient fructueuse durant les années 90 notamment grâce à sa prestation dans le film Une affaire de femmes. Elle reçoit plusieurs nominations au César.

Fille de l'acteur Jean-Louis Trintignant et de la réalisatrice Nadine Trintignant, Marie Trintignant commence sa carrière d'actrice en 1966, à l'âge de quatre ans, dans Mon amour, mon amour de sa mère, aux côtés de son père, puis enchaîne d'autres films avec sa mère.

En 1978, à 16 ans, elle tourne dans Série noire d'Alain Corneau, qui entre dans les annales du film noir grâce à l'ambiance sombre et désespérée qui en émane et surtout l'interprétation de Patrick Dewaere sans qui le film « n'aurait pas existé », selon le réalisateur.

Dans les années 1980, sa notoriété bondit grâce à Etienne Périer, qui réalise La Garçonne, téléfilm en deux parties pour France 2 d'après le roman de Victor Margueritte en 1922, et à Claude Chabrol avec Une affaire de femmes — film dans lequel elle incarne une prostituée, amie du personnage principal interprété par Isabelle Huppert — puis Betty, en 1992, dans lequel elle tient le premier rôle, un personnage d'alcoolique en rupture avec sa famille bourgeoise et qui provoque le désordre dans le couple qui la recueille. Tous deux y ont mis en valeur son timbre de voix grave et son regard profond.

Dans les années 1990, elle obtient le premier rôle dans Nuit d'été en ville de Michel Deville. Elle se met à la comédie avec des films comme Cible émouvante ou encore … Comme elle respire, deux films de Pierre Salvadori où elle donne la réplique à Jean Rochefort et Guillaume Depardieu.

En 2000, sous la direction de sa mère Nadine Trintignant, elle joue le rôle d'une militante du droit à l'avortement dans le téléfilm Victoire ou la Douleur des femmes. La même année, elle est membre du jury au Festival du cinéma américain de Deauville.

Elle est nommée cinq fois aux César du cinéma (1989 pour Une affaire de femmes, 1994 pour Les Marmottes, 1997 pour Le Cri de la soie, 1998 pour Le Cousin et 1999 pour … Comme elle respire), sans obtenir le trophée.

Décès

Dans la nuit du 26 au 27 juillet 2003 dans leur chambre d'hôtel de Domina Plaza de Vilnius en Lituanie où elle tourne le téléfilm Colette, une femme libre, une dispute au sujet d'un message envoyé par son mari Samuel Benchetrit, dont elle est séparée, éclate avec son compagnon Bertrand Cantat. Ce dernier et Marie Trintignant ont une relation tumulteuse depuis 18 mois. Lors de cette dispute, Bertrand Cantat la frappe à plusieurs reprises, « une vingtaine de traces de coups ». La comédienne tombe au sol, inanimée. Bertrand Cantat la porte alors jusque dans son lit, sans appeler les secours. Au cœur de la nuit seulement, il appelle au téléphone Vincent Trintignant, le frère de Marie. Celui-ci rejoint le chanteur, mais ne peut mesurer la gravité de la situation et est dissuadé d'appeler un médecin à plusieurs reprises. Ce n'est qu'à 7 h 15 du matin que Vincent Trintignant, constatant que sa sœur ne réagit pas, se décide, lui, à appeler les secours. Marie Trintignant est admise à l'hôpital universitaire de Vilnius dans un coma profond.

À deux reprises, les chirurgiens de Vilnius opèrent la jeune femme pour décompresser le cerveau. Elle est rapatriée en France le 31 juillet 2003 en état de mort cérébrale, à la suite d'un œdème cérébral suivi d'un coma profond provoqué par les coups portés. Une opération de la dernière chance est tentée par le neurochirurgien Stéphane Delajoux, mais elle meurt le lendemain, le vendredi 1er août 2003, à Neuilly-sur-Seine.

Marie Trintignant est inhumée au cimetière du Père-Lachaise (45e division) le 6 août 2003, en présence d'une assistance vêtue de blanc comme l’a demandé la famille, ont rapporté les journaux. Son cercueil est recouvert de tournesols, sa fleur favorite. Le matin, un hommage réunit des proches au théâtre Édouard VII pour des lectures de textes et chansons joués ou appréciés par Marie Trintignant.

Vie privée

Installée tantôt à Uzès, tantôt à Paris, Marie Trintignant est la mère de quatre enfants : Roman, né en 1986 de Richard Kolinka, Paul né en 1993 de François Cluzet, Léon né en 1996 de Mathias Othnin-Girard, et Jules né en 1998 de Samuel Benchetrit.

En 1998, sa mère, Nadine Trintignant, épouse son compagnon de longue date, le réalisateur Alain Corneau, qui adopte dans la foulée Marie et son frère Vincent, avec le consentement de leur père biologique, Jean-Louis Trintignant.

Le 4 septembre 2010, Alain Corneau est inhumé auprès de Marie au Père-Lachaise. Leur sépulture porte en épitaphe une citation signée de Percy Shelley : « Paix, paix, ils ne sont pas morts, ils ne sont pas endormis, ils se sont réveillés du rêve de la vie. »

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Marie Trintignant | |||||||||||||||||||||||||||

| Marie Trintignant | |||||||||||||||||||||||||||

| Marie Trintignant | |||||||||||||||||||||||||||

| Marie Trintignant | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Marie Trintignant

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Marie Trintignant | |||||||||||||||||||||||||||

| Marie Trintignant | |||||||||||||||||||||||||||

| Marie Trintignant | |||||||||||||||||||||||||||

| Marie Trintignant | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Marie Trintignant

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Marie Trintignant | |||||||||||||||||||||||||||

| Marie Trintignant | |||||||||||||||||||||||||||

| Marie Trintignant | |||||||||||||||||||||||||||

| Marie Trintignant | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Marie Trintignant

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Marie Trintignant | |||||||||||||||||||||||||||

| Marie Trintignant | |||||||||||||||||||||||||||

| Marie Trintignant | |||||||||||||||||||||||||||

| Marie Trintignant | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

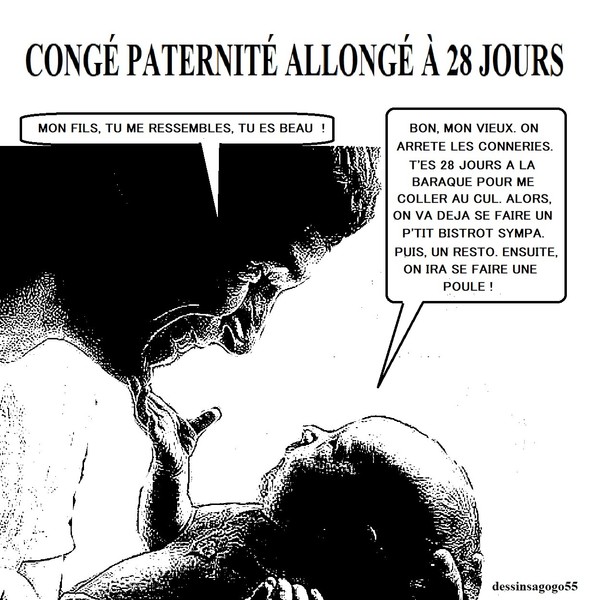

Congé paternité allongé à 28 jours

Congé paternité allongé à 28 jours

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Bourse de Paris

La Bourse de Paris, intégrée dans Euronext depuis le 22 septembre 2000, est le marché officiel des actions en France. Le CAC 40 est ainsi indexé par Euronext.

Le lieu historique qu'elle a longtemps occupé à Paris est le palais Brongniart mais il n'existe plus de bourse physique à Paris (seuls des bureaux Euronext sont présents dans le quartier d'affaires de La Défense, où se déroulent les introductions en bourse).

En 1563, une "place commune des marchands" est instituée à Paris. Ancêtre de ce qui deviendra la bourse de Paris, elle est la quatrième la plus ancienne du territoire français, la doyenne étant celle de Lyon créée en 1540.

La première bourse de commerce à Paris est créée en 1639. C'est à partir de cette date que les courretiers de change, deniers et marchandises prennent le nom d'agents de change que le roi Charles IX a créés par un édit en 1572. Le statut d'agent de change est définitivement confirmé 3 siècles plus tard en 1816, par ordonnance du roi Louis XVIII.

L’existence de sociétés par actions en France est ancienne. La Compagnie des Indes occidentales, créée en 1664, ainsi que la « Compagnie d’Afrique » et la banque générale de John Law font en 1716 l'objet d'une spéculation effrénée. Peu après, un arrêt du Conseil d’État du roi, le 24 septembre 1724, donne naissance à la Bourse de Paris. La présence des femmes y est dès l'origine proscrite, et ce jusqu'en 1967.

La Bourse de Paris a connu de multiples emplacements avant de définitivement s'installer au palais Brongniart : Grand-Pont, Hôtel de Soissons... mais a toujours demeuré au coeur de Paris

. La Bourse de Paris au XVIIIe siècle occupe l'hôtel de Nevers, avant de transiter par plusieurs sites parisiens. Avec la promulgation du Code de Commerce en 1807, Napoléon consacre l'entrée définitive de la finance en France.

Le 5 mars 1886, Charles Gallo (maître adjoint dans une école, clerc d'huissier, avant de devenir anarchiste et d'être condamné pour fausse monnaie) lance une bouteille d'acide prussique depuis les galeries supérieures dans la corbeille de la Bourse, puis tire trois coups de revolver sans blesser personne. Devant la cour d'assises, il explique avoir voulu accomplir un acte de propagande par le fait. Il est condamné à 20 ans de travaux forcés.

Après neuf ans de fermeture pour cause de guerre, la Bourse de Paris rouvre ses portes le 27 juin 1949.

Pascale D'Amore, rédactrice en chef déléguée du magazine decideurs.com, écrit dans l'édition du 6 mars 2019 : « Paris est la première Bourse d'actions de la zone euro »

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourse_de_Paris | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||