Date de création : 09.04.2012

Dernière mise à jour :

11.02.2025

18683 articles

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Cinéma (959)

· A à Z : Sommaire (304)

· Mannequin de charme (914)

· Monde : France (3307)

· Musique (371)

· Calendrier : Événements (333)

· Monde : Etats Unis (1156)

· Département : Meuse (213)

· Cinéma : Films à classer (151)

· Calendrier : Naissances (246)

Thèmes

air amour annonce art article background base belle blogs cadre center centerblog

Articles les plus lus· Bienvenue sur

· Alessandra Sublet

· Lui : Célébrités nues

· 28 septembre : Naissances

· Loto (jeu de la Française des jeux)

· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés

· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)

· Omar Sharif

· A (Sommaire)

· Mannequin de charme : Sommaire

· Culotte : Sous les jupes des filles

· Julia Channel

· Femme

· Brigitte Lahaie

· Maureen O'Hara

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

écrire votre commentaire... peka eme

Par Anonyme, le 17.12.2024

lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.

il est toujours aussi gentil , accu

Par cuisine2jacques, le 15.12.2024

nicole aniston

Par Anonyme, le 26.10.2024

Monde : France

Pépin le Bref

Pépin le Bref couronné par le pape Étienne II tandis que Childéric III est déposé. Enluminure des Chroniques de Saint-Denis, Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève, ms. 782, fo 107 ro, XIIIe siècle.

Né peut-être à Jupille (en raison de la présence possible d'une résidence des souverains carolingiens près de Liège où serait mort son grand-père Pépin de Herstal), il est le fils cadet de Charles Martel et de Rotrude.

Il semblerait que son surnom, apparu assez tard dans l'historiographie (il est mentionné par le moine de l'abbaye bénédictine de Saint-Gall, Notker le Bègue, vers la fin du IXe siècle et devient général chez tous les auteurs à partir du XIe siècle), soit dû à sa petite taille, « bref » signifiant « court » à l'époque.

Les chroniques de l'époque donnent peu de renseignements sur sa jeunesse. L'hagiographe Alcuin, dans sa Vita Willibrordi, précise que Pépin est confié aux moines de Saint-Denis. Alors que son frère aîné Carloman accompagne Charles Martel pour participer à ses campagnes militaires, Pépin, même s'il est destiné à recevoir en partage la mairie du royaume franc, est plus dédié à la religion, grâce à ces moines qui l'éduquent dans la piété et lui donnent une certaine érudition

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

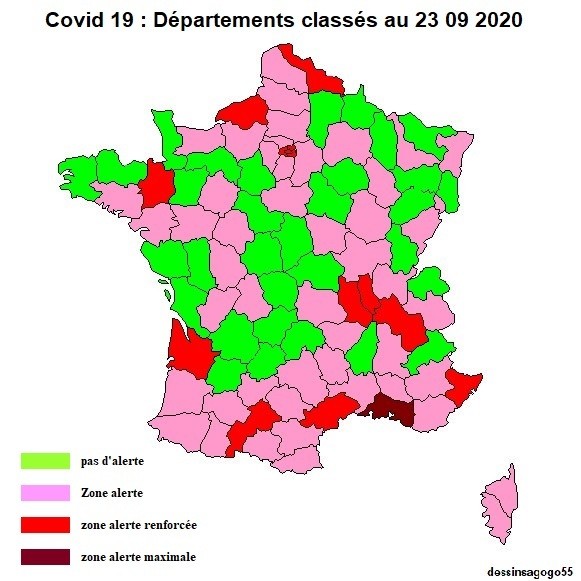

Covid 19 : Nouveaux départements classés au 23 09 2020

Pour info

Covid 19 : Départements classés au 23 09 2020

Covid 19 : Départements classés en zone rouge au 21 09 2020

Source

https://www.bfmtv.com/societe/carte-alerte-alerte-renforcee-alerte-maximale-quelle-est-la-couleur-de-votre-departement_AN-202009230304.html

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Covid 19 : Départements classés au 23 09 2020

Pour info

Covid 19 : Départements classés en zone rouge au 21 09 2020

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Biographie | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

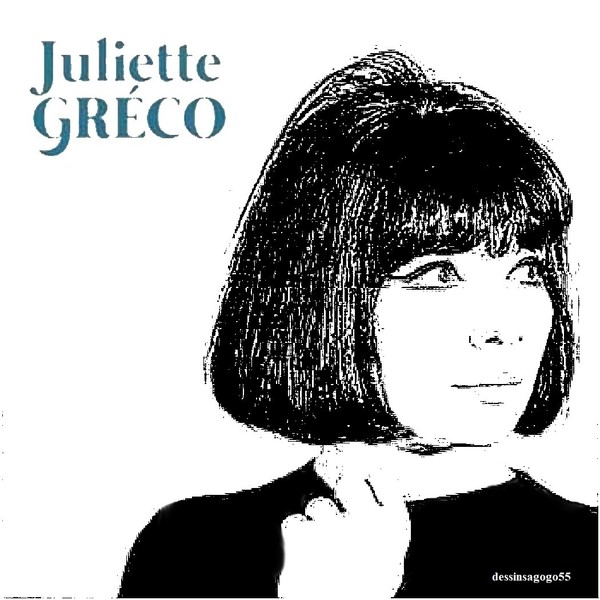

Juliette Gréco est morte

Chanteuse et actrice, Juliette Gréco est morte le 23 septembre, à Ramatuelle (Var), à 93 ans. Elle fut la muse du Saint-Germain-des-Prés de l’après-guerre et l’interprète inoubliable de Brel, Gainsbourg, Vian, Roda-Gil, Miossec ou Biolay…

France). En 1966." /> Juliette Gréco (1927-2020), chanteuse et actrice française née à Montpellier (France). En 1966. Roger Pic / adoc-photos

France). En 1966." /> Juliette Gréco (1927-2020), chanteuse et actrice française née à Montpellier (France). En 1966. Roger Pic / adoc-photos

Qu’avons-nous donc tant aimé chez Gréco pour que sa disparition nous atteigne autant ? Sa voix, son élégance, sa force et ses mains, sûrement, qui volaient, virevoltaient ! Juliette enfant s’était-elle peut-être ainsi rêvée, longue et forte dans un fourreau noir, les mains aériennes, habillant J’arrive (Jacques Brel/Gérard Jouannest) d’une aura de peines lumineuses et de déclarations d’injustice – la mort, suprême incompréhension. S’était-elle vue badinant sur un texte hallucinatoire d’Etienne Roda-Gil mis en musique par le Brésilien Caetano Veloso, Mickey travaille, ou sur Jolie môme, de Léo Ferré ? Avait-elle imaginé incarner à ce point, dans le monde entier, une France résistante et cultivée ?

Nous aimions Gréco avec tous ses « défauts », ses trous de mémoire, son trac et son art : « Cette femme est faillible, et faillible par courage, alors qu’il serait si simple de figer pour toujours son interprétation de Paris Canaille et de repasser chaque soir sur ses marques », a écrit le critique Bertrand Dicale dans une biographie très justement intitulée Juliette Gréco, Les Vies d’une chanteuse (éd. Jean-Claude Lattès, 2001).

Les intenses appétits et la curiosité insondable de cette interprète identifiée à la liberté française lui ont à jamais laissé sa place de muse de Saint-Germain-des-Prés, mythe de la modernité, de la liberté de l’après-guerre toujours planétairement vivace. « Gréco rose noire des préaux. De l’école des enfants pas sages », selon le poète Raymond Queneau. « La Gréco », est morte le 23 septembre, à Ramatuelle (Var). Elle était âgée de 93 ans. Juliette Gréco disait, en 2008 : « Pour résister à l’approche de la fin, il faut aimer ce qu’on fait, à la folie, aimer son métier comme je l’aime moi, c’est-à-dire de façon démesurée, hors normes, en allant chanter aussi dans des petites salles de banlieue en matinée et savourer qu’un jeune homme ait dit à la fin du tour de chant : “Elle est bonne, hein, Gréco !” »

Rapports chaotiques avec sa mère

Les vies de Juliette Gréco avaient commencé le 7 février 1927 à Montpellier (Hérault). Enfant solitaire et taciturne, elle vit des rapports chaotiques avec sa mère. Le père, Corse et commissaire de police, est parti. Leur première fille s’appelle Charlotte, comme la grand-mère maternelle, la seconde, Juliette, comme sa mère. « Quelle imagination ! », commente Juliette (la fille) à propos de Juliette (la mère). Femme de gauche, anticonformiste viscérale, elle est l’« amie de cœur » du critique d’art Elie Faure, puis la compagne d’Antoinette Soulas, elle-même mère de deux enfants.

Un temps installées rue de Seine à Paris avec leur mère, les deux enfants sont ensuite confiées à leur grand-père. « J’ai un vieux fond révolutionnaire solide, constant, confiait la chanteuse. Mon grand-père Jules était compagnon, donc sans doute franc-maçon. Il portait des bottines, et j’adorais les lui délacer le soir. Il mettait sa main sur ma tête, comme cela [elle fait le geste], légèrement. C’était un homme de bien, architecte à Bordeaux. Il pensait encore qu’un ouvrier était une personne d’importance, ce que l’on apprend dans la magnifique école du compagnonnage… J’ai toujours entendu des propos républicains dans mon enfance. Mais, à l’âge de 3 ans, j’ai assisté à une scène terrible, ahurissante : ma grand-mère a mis à la porte une domestique, et avant qu’elle quitte son service, déjà avec sa robe de voyage, sa valise, elle lui a fait laver les marches du perron, et j’ai été complètement révoltée. »

Revenues dans la capitale à la mort de Jules, les deux filles sont placées dans une pension catholique rigoureuse. Juliette voudrait devenir danseuse. Elle est petit rat à l’Opéra de Paris quand éclate la seconde guerre mondiale. La famille Gréco se réfugie en Dordogne, où la mère entre en résistance. Elle est arrêtée en 1943, ses deux filles s’enfuient avant d’être reprises par la police française à Paris. La mère et Charlotte sont déportées. Juliette est emmenée à la prison de Fresnes où elle passe trois semaines avant d’être relâchée, sauvée par son jeune âge (16 ans).

« Ma mère et ma sœur étaient en route vers Ravensbrück. Je suis sortie de prison et je me suis retrouvée à Saint-Germain-des-Prés, sur la petite place, à côté de la pension de famille où j’étais installée – il y avait l’actrice Hélène Duc, Pierre Riche, un comédien masqué, une dame spécialiste de la lèpre, un monsieur toujours en costume et cravate qui habitait dans un réduit sous l’escalier. Alors je me suis mise à chanter Over the Rainbow, parce que la musique américaine était alors interdite », confiait-elle au Monde lors de la parution de son album de reprises, enregistré à New York après la mort de l’un de ses principaux arrangeurs, François Rauber en 2003.

La jeune Juliette veut devenir actrice. Béatrix Dussane, puis Solange Sicard, lui enseigne les rudiments de l’art dramatique. Elle joue pour la première fois au Théâtre français, un rôle de figuration dans Le Soulier de satin, de Paul Claudel. Sans le sou, elle commence son exploration de la vie de bohème du quartier Rive gauche de Saint-Germain-des-Prés, flirte un moment avec les jeunesses communistes. En mai 1945, Juliette retrouve sa mère et sa sœur rescapées de Ravensbrück, puis du camp de Holleischen, près de la frontière tchécoslovaque. « Sans paraître la voir, sa mère lui demande : “Où est Antoinette ?” », se souvient Juliette Gréco dans Jujube (Stock), son autobiographie écrite à la troisième personne en 1982 : « Elle ne veut que la personne qu’elle aime. Elle ne pense qu’à elle. Pas un mot pour la petite idiote. Jujube [son surnom] commence à mourir. » La mère de Juliette Gréco s’engage illico dans la marine, part pour l’Indochine, laissant ses filles derrière elle.

Refaire son éducation

Gréco entreprend de refaire son éducation dans les bistrots de Saint-Germain. C’est au bar du Montana qu’elle croise pour la première fois Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, à la Rhumerie martiniquaise qu’elle discute avec Albert Camus, et au bar du Pont-Royal, avec Maurice Merleau-Ponty. Elle partage une chambre d’hôtel avec Charlotte, vivant des mandats expédiés par sa mère, qui cesseront de lui parvenir quand sa sœur se marie. Elle collabore avec Jean Tardieu, qui présente une émission de radio consacrée à la poésie, tard dans la nuit. Elle s’essaie aux petits boulots, on lui refuse les travaux de ménage, elle s’installe dans un hôtel de la rue de Seine, La Louisiane, et rencontre le metteur en scène Michel de Ré, qui lui offre un rôle dans la pièce de Roger Vitrac, Victor ou les enfants au pouvoir (âgée de 19 ans, elle tient le rôle d’une mère de 30 ans).

Le pianiste et compositeur de jazz américain Duke Ellington est félicité par, de gauche à droite, Boris Vian, Juliette Gréco et Anne-Marie Cazalis au Club Saint-Germain-des-Prés, à Paris, à l’occasion d’un gala organisé en son honneur, le 19 juillet 1948. Derrière eux, le pianiste Jacques Diéval. KEYSTONE-FRANCE

Il y a cette très jolie photo, un peu floue, prise au Vieux-Colombier, à Saint-Germain-des-Prés. Nous sommes en 1948. Le Duke (Ellington) fait son entrée dans la cave voûtée ; Boris Vian est dans l’encoignure de la porte ; l’égérie du cabaret le Tabou, Anne-Marie Cazalis, l’amie, « la sœur jumelle, blonde et rieuse », rencontrée au Bal nègre de la rue Blomet, épaule nue, ose un geste de salut. Entre les deux, une jeunesse au sourire fin pose la main sur le bras du prince du jazz. C’est Gréco, costume croisé, cravate à carreaux, cheveux plaqués en arrière, avec son « pantalon chéri », dessiné par Christian Bérard, un tissu écossais avec le bas bordé de fourrure. « A l’époque, je ne connaissais pas le vison, Bébé m’a dit : “Tu apprendras vite.” »

Mais c’est une autre photographie qui la rend célèbre, publiée le 3 mai 1947 en une de l’hebdomadaire Samedi-Soir : on voit la nouvelle égérie du Tabou discutant avec Roger Vadim à l’entrée du cabaret. L’article explique comment vivent les « troglodytes » de Saint-Germain et développe le concept d’existentialisme : « Le mot est lâché, et comme un animal sauvage commence sa course folle à la recherche de sa véritable identité », écrit-elle dans Jujube. Puis, c’est au tour de l’hebdomadaire Dimanche-Soir de livrer aux lecteurs une photo, où Gréco apparaît allongée aux côtés Annabel Buffet. Petit parfum de scandale, magnétisme personnel, amitiés solides : l’idée de la rébellion et de la liberté des mœurs selon Gréco est lancée.

Après les années travail-famille-patrie, après les horreurs de la guerre, la jeune génération veut désobéir. « Je me demandais ce qu’était un existentialiste, raconte le compositeur brésilien Caetano Veloso. Un ami m’a dit : un philosophe parisien qui fait tout, mais absolument tout ce qu’il veut. J’étais fasciné. »

« J’ai connu Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, j’étais jeune et conne, mais terriblement attentive et comblée. Ils me voyaient comme un enfant intéressant, une jeune fille bizarre, fort peu sociable »

« J’ai passé ma vie à poser des questions. Ma mère n’y répondait pas. Comme elle vivait dans la différence, elle n’assumait rien, surtout pas ses enfants, surtout pas moi. J’ai commencé à vivre le jour où, dans un café du pont Royal, un homme, un client comme moi, qui sans doute me trouvait jolie, intéressante, désirable peut-être, m’a répondu. La porte du paradis s’est entrouverte tout à coup… J’avais trouvé une sorte de père, en tout cas un être humain à réponse. [L’homme était le philosophe Maurice Merleau-Ponty. La question était : “Qu’est-ce que l’existentialisme ?”] Ma sœur m’avait parlé de Sartre, et j’étais intriguée. “L’homme doit faire et faisant ce faire n’être que ce qu’il se fait”. Ça, ça m’intéressait, puisque j’en étais là : il fallait que je me fasse… Puis j’ai connu Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, j’étais jeune et conne, mais terriblement attentive et comblée. Ils me voyaient comme un enfant intéressant, une jeune fille bizarre, fort peu sociable. »

Personnages mythiques

Dans la vie de Juliette Gréco croisent tant de personnages mythiques qu’il est impossible d’en faire le tri : Maurice Merleau-Ponty, Jean-Paul Sartre, Françoise Sagan ; Jean-Pierre Wimille, pilote de course, premier amour fou de Juliette, mort sur le circuit de Palermo en Argentine en 1949 ; Miles Davis, rencontré à Paris – il a 23 ans, elle en a 22, ils s’aimeront longtemps ; Philippe Lemaire, le bel acteur, mari de Juliette pour un temps et père de son unique fille, Laurence-Marie, née en mars 1954 ; Darryl Zanuck, le producteur de cinéma qui voulait la séduire ; Irmeli Jung, photographe d’origine finnoise, la fidèle, l’admiratrice passionnée ; Michel Piccoli, le deuxième mari ; le compositeur et pianiste Gérard Jouannest, qui, dès la fin de la carrière de Jacques Brel, dont il était l’accompagnateur, et le compositeur, travaille avec elle, puis l’épouse.

Mais Gréco ne se contentera jamais de n’être qu’une personnalité. En 1949, un de ses amis, Marc Doelnitz, décide de rouvrir le célèbre cabaret Le Bœuf sur le toit, créé en 1921 et repaire de Jean Cocteau. Anne-Marie Cazalis et Marc Doelnitz parviennent à la convaincre d’y chanter. Mais elle ne sait pas quoi. Sartre lui soumet plusieurs poèmes, parmi lesquels elle choisit Si tu t’imagines, de Raymond Queneau, et L’Eternel féminin, de Jules Laforgue. Sartre lui offre La Rue des Blancs-Manteaux, écrit pour Huis clos, mais jamais utilisé. Il lui présente son ami le compositeur Joseph Kosma.

Cinq jours plus tard, Juliette Gréco fait ses débuts officiels devant un public de choix (Sartre, Beauvoir, Cocteau, Camus, Marlon Brando). Elle ajoute ensuite à son jeune répertoire La Fourmi, de Robert Desnos, et Les Feuilles mortes, de Prévert (musiques de Kosma). Après un été passé à peaufiner son image sur la Côte d’Azur, elle est invitée à chanter à la Rose rouge, cabaret célèbre tenu par Nico Papatakis et où se produisent les Frères Jacques ou Marcel Marceau.

Son succès l’amène au Brésil pour trois mois, invitée par l’Office culturel français. Gréco se bâtit une stature d’artiste culte. En 1951, elle enregistre son premier album, où figure Je suis comme je suis, une de ses chansons fétiches (Prévert/Kosma). En 1954, elle reçoit le Grand prix de la Sacem pour Je hais les dimanches, une chanson de Charles Aznavour. A cette époque, l’existentialisme est en train de perdre son aura sulfureuse. En 1952, elle a débuté à New York dans la revue April in Paris donnée au Waldorf Astoria. Puis commence une longue tournée en France, en vedette américaine de Robert Lamoureux. En 1954, elle est à l’Olympia.

Vrai rôle au cinéma

Tandis qu’elle chante, Juliette Gréco fait aussi du cinéma. On la voit en 1949 dans Orphée, de Jean Cocteau, dans Au royaume des cieux, de Julien Duvivier, dans Sans laisser d’adresse, de Jean-Paul Le Chanois. Mais elle obtient son premier vrai rôle dans un film de Jean-Pierre Melville, Quand tu liras cette lettre, en 1954, aux côtés de l’acteur Philippe Lemaire, qu’elle épouse quelque temps plus tard avant d’en divorcer en 1956. Elle tourne Elena et les hommes, de Jean Renoir, avec Ingrid Bergman et Jean Marais (1955), puis La Châtelaine du Liban, de Richard Pottier (1956), et L’Homme et l’enfant, de Raoul André (1956), fait du théâtre (Anastasia, de Marcelle Maurette, 1955), chante à la Villa d’Este.

Repartie à New York pour une nouvelle saison d’April in Paris, elle y triomphe en interprétant Prévert et Kosma, mais aussi Françoise Sagan (Le Jour, Sans vous aimer), Francis Blanche, Charles Trenet. Alors que Guy Béart lui compose des chansons, elle tourne aux côtés d’Ava Gardner Le Soleil se lève aussi, d’Henry King (1957), produit par Darryl Zanuck, pilier du cinéma hollywoodien, qui veut en faire une star en lui offrant des rôles dans des films de qualité très inégales, dont Les Racines du ciel, de John Huston, en 1958, et Drame dans un miroir, de Richard Fleischer, avec Orson Welles (1960). L’aspect commercial des ambitions de celui qui est devenu son compagnon ne saurait satisfaire Juliette Gréco. La rupture est inévitable. Si on la revoit ensuite fréquemment au cinéma, notamment dans La Nuit des généraux, d’Anatole Litvak (1966), ou Lily aime-moi, de Maurice Dugowson (1975), c’est son rôle de schizophrène mystérieuse dans Belphégor, l’un des feuilletons les plus célèbres de la télévision, diffusé à partir de 1965, qui fera d’elle une vedette populaire.

Un an après une tentative de suicide, en septembre 1965, elle épouse l’acteur Michel Piccoli. Elle renouvelle son répertoire de chansons. Guy Béart (Il n’y a plus d’après), Gainsbourg (Accordéon, La Javanaise), Pierre Mc Orlan (Le Pont du Nord, Tendres promesses). En 1961, elle chante à Bobino, l’année suivante à l’Olympia, et triomphe en 1966 avec Brassens au TNP. En 1968, alors que la France veut faire sa révolution, elle continue la sienne en chantant Déshabillez-moi (Nyel/Verlor). Elle bâtit alors son répertoire sur des chansons qui deviendront des classiques, signés d’auteurs-compositeurs comme Léo Ferré (Jolie Môme) ou Jacques Brel (J’arrive), et de poètes, Aragon, Desnos, Allais, Seghers, Eluard : théâtrale et somptueusement sobre, jouant des mains et du rideau rouge, silhouette pâle, frondeuse et têtue, affirmant la liberté du féminin. Juliette Gréco se trouvait moche et s’est fait rectifier le nez, trois opérations symptomatiques, selon Bertrand Dicale « du goût ou de l’absence de goût qu’elle éprouve pour son apparence physique ».

Après avoir passé plus de trente ans chez Philips, Juliette Gréco rejoint le label Barclay en 1972, alors que, cinq ans après un concert mémorable donné à Berlin avec l’Orchestre philharmonique où 60 000 fans se pressent, et d’innombrables tournées mondiales, sa carrière semble s’étouffer en France. Après un passage chez RCA Victor, puis chez Meys en 1982, elle intègre le label Phonogram (aujourd’hui Universal Music). Revenue à la scène à l’Espace Cardin en 1983, ces années 1980, branchées, sont des années noires pour Gréco en France, tandis qu’à l’étranger on l’érige en monument de la culture française. Juliette Gréco prend du champ. En 1988, elle achète une maison à Ramatuelle, se marie avec Gérard Jouannest. Trois ans plus tard, elle revient à l’Olympia.

Itinéraire d’icône

En 1993, elle confie la réalisation de son nouvel album au parolier Etienne Roda-Gil. Gérard Jouannest, les Brésiliens Caetano Veloso et Joao Bosco, Julien Clerc, lui offrent des musiques soyeuses et perverses. Complice de la jeune génération (on l’a vue photographiée aux côtés du rappeur M.C. Solaar en couverture d’Actuel), comme en 2008 avec le slameur Abd al Malik, Juliette Gréco reprend son itinéraire d’icône. En grande comédienne, elle triomphe en 1999 à l’Odéon, un théâtre où elle avait toujours rêvé d’entrer par la petite porte, celle du côté, celle des artistes.

« En grande comédienne, elle triomphe en 1999 à l’Odéon, un théâtre où elle avait toujours rêvé d’entrer par la petite porte, celle du côté, celle des artistes »

En 1998, Jean-Claude Carrière lui habille Un jour d’été et quelques nuits, qui contient Une Nuit, un train, en référence au fascisme « toujours aux aguets », une chanson devenue pilier de son récital, avec Le Temps des Cerises et J’arrive. En 2003, elle est servie par la jeune génération – Miossec, Benjamin Biolay – et des antimodèles (Gérard Manset) pour un album d’une très grande qualité, Aimez-vous les uns les autres… ou bien disparaissez. Elle est en grande forme artistique, mais sa santé est faible : elle est cardiaque, est opérée d’un cancer, s’évanouit sur un quai de gare, manque de mourir dans une chambre de l’Hôtel Lutetia à Paris, et donne des récitals d’une fabuleuse énergie dans des salles de prestige (Théâtre du Châtelet, Théâtre des Champs-Elysées), comme en rase campagne. Infatigable.

Après un album enregistré à New York (Le Temps d’une chanson), elle publie, en 2009, Je me souviens de tout, entourée d’une poignée de jeunes talents (Orly Chap, Olivia Ruiz, Adrienne Pauly, Miossec et Abd al Malik) pour l’écriture, et de Gérard Jouannest au piano et Jean-Louis Matinier, à l’accordéon ; une formule en trio qu’elle a inaugurée dans une série de concerts menés d’une voix intacte, du Théâtre du Châtelet à celui des Champs-Elysées.

En 2012, paraît Ça se traverse et C’est beau, hymne aux ponts de Paris, ceux des poètes et des jeunes gens pressés, les ponts des amoureux et des suicidés, une collection de chansons écrites par des auteurs de prestige, de Marie Nimier à Philippe Sollers, qu’elle chante aussi en duo avec Melody Gardot, Marc Lavoine ou Féfé.

Hommage à son ami Jacques Brel

En 2013, Juliette Gréco consacre un album à son ami Jacques Brel (1929-1978), douze titres drôlement arrangés par le pianiste Bruno Fontaine avec Gérard Jouannest. De Brel, elle disait alors avec son effronterie habituelle : « Le salaud ! C’est épouvantable ce qu’il dit. D’une logique, d’une lucidité, d’un dépouillement, d’une mise à nu, d’une cruauté ! J’ai compris pourquoi je l’aimais tant : à cause de cette vision sans fioriture aucune. Curieusement, Amsterdam est l’une des chansons les plus tendres – “Ils ouvrent leurs braguettes”, tant pis, youpi ! ; “Ça sent la morue jusque dans le cœur des frites”, ça va ; mais dans Ces gens-là, Le Tango funèbre, tout est abominable ! »

En 2015, elle initie, en lâcheuse sublime, une tournée intitulée « Merci », dont elle disait qu’elle serait la dernière sans qu’on la croie vraiment. Au Printemps de Bourges, où elle avait lancé « Merci », la chaleur intense régnant sur la scène l’avait mise K.-O. avant qu’elle ne puisse chanter J’arrive, une chanson de Brel qu’elle avait créée en scène en 1971, interpellation effrontée de la mort. En coulisses, après coup, elle était fumasse. Ce qui ne l’empêcha en rien de poursuivre sa route.

Le 7 février 2016, elle fêtait triomphalement son 89e anniversaire au Théâtre de la Ville à Paris, après un concert d’exception donné au Musée du Louvre devant la Victoire de Samothrace. Le 24 mars, elle est victime d’un AVC dans un hôtel à Lyon. Privée de la parole, atteinte par le décès de sa fille Laurence, et celui en mai 2018 de son époux Gérard Jouannest, Juliette Gréco lutta pour récupérer l’intense appétit de vie qui l’a animée dès l’enfance.

Qui était Gréco ? Une sorte d’animal, écrivait François Mauriac dans son Bloc-notes : « Gréco, ce beau poisson maigre et noir, n’a pas besoin de sauce pour passer. Gréco fournit elle-même les câpres ! Noire et blanche, c’est la reine de la nuit. Son personnage est composé avec une science qui ne doit rien au hasard. Qu’elle est belle ! Et peut-être était-elle laide au départ. C’est une statue d’ivoire et de jais. Même les pommettes, on dirait qu’elle les a elle-même modelées. Beaucoup de chanteuses sont interchangeables. Gréco est le chef-d’œuvre unique de Gréco. Elle ne sera jamais prise pour une autre et aucune ne pourra jamais l’imiter. »

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Musique Chanteur - Chanteuse (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Juliette Gréco | |||||||||||||||||||||||||||

| Juliette Gréco est morte | |||||||||||||||||||||||||||

| Juliette Gréco : Jolie môme | |||||||||||||||||||||||||||

| Juliette Gréco : Déshabillez-moi (chanson) | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Jacques Chirac

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Chirac | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Jacques Chirac (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Jacques Chirac : la femme idéale | |||||||||||||||||||||||||||

| Jacques Chirac | |||||||||||||||||||||||||||

| Alger en liesse pour Jacques Chirac | |||||||||||||||||||||||||||

| Le patrimoine de Chirac déclaré sans les espèces | |||||||||||||||||||||||||||

| Jacques Chirac au salon de l'agriculture | |||||||||||||||||||||||||||

| Jacques Chirac 5 ans d’amnistie | |||||||||||||||||||||||||||

| L'Ex-président de la République Jacques Chirac est mort | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Kylian Mbappé

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Kylian Mbappé

Kylian Mbappé, né le 20 décembre 1998 dans le 19e arrondissement de Paris, est un footballeur international français qui évolue actuellement en Ligue 1 au poste d'attaquant au Paris Saint-Germain.

Vainqueur du championnat de France en 2017 avec l'AS Monaco, il est transféré au Paris Saint-Germain le 31 août 2017. Le soir même, il marque son premier but en équipe de France. Fin 2017, à 19 ans, il est déjà considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde.

Kylian Mbappé est l'un des acteurs majeurs de l'équipe de France qui remporte la Coupe du monde 2018 en Russie sous la houlette de Didier Deschamps. Champion du monde à dix-neuf ans, il devient le plus jeune joueur après Pelé à inscrire un doublé en phase éliminatoire de Coupe du monde (en huitième de finale face à l'Argentine) et à marquer lors de la finale, remportée 4-2 devant la Croatie. Buteur à quatre reprises, il est désigné meilleur jeune joueur de la compétition par la FIFA.

Fin 2018, il remporte le trophée Kopa du meilleur joueur mondial de l'année de moins de 21 ans. En 2019, il est le plus jeune joueur de l'équipe de France à atteindre les trente sélections et à totaliser douze buts. Le 11 juin 2019, il est le plus jeune joueur à inscrire 100 buts en professionnel, à 20 ans et 5 mois. Il est en 2020 le footballeur le plus cher au monde, avec une valeur de 265 millions d'euros.

Kylian Mbappé est scolarisé dans un établissement privé catholique à Bondy, où il est considéré comme surdoué.

En 2004, il commence le football à l'AS Bondy, club de 750 licenciés dont, sont issus des joueurs professionnels dont Sébastien Corchia, Steven Joseph-Monrose et Jonathan Ikoné.

En 2011, il est sélectionné dans la génération 1998 du centre de l'INF Clairefontaine, avec Arnaud Nordin notamment, dont la formation est suivie par une journaliste du Monde. Il quitte alors Bondy et entre au collège Catherine-de-Vivonne à Rambouillet. À l'issue de la formation à Clairefontaine, en 2013, il est en contact avec plusieurs clubs, en France, dont les Girondins de Bordeaux, où ses parents rencontrent Yannick Stopyra, et le Stade Malherbe de Caen, avec lequel est noué un accord de principe, et à l'étranger (le Real Madrid, Chelsea, etc.). Il rejoint finalement le centre de formation de l'AS Monaco, dont l'équipe première fait son retour en Ligue 1.

Kylian Mbappé y poursuit sa progression : en septembre 2014, il est sélectionné à deux reprises en équipe de France des moins de 17 ans. Il commence la saison 2015-2016 en marquant trois doublés consécutifs avec l'équipe des moins de 19 ans de l'AS Monaco. Il fait peu après ses débuts en équipe réserve, en CFA, avec laquelle il marque ses premiers buts en novembre 2015.

En septembre 2016, il obtient le baccalauréat STMG (sciences et technologies du management et de la gestion). À ce sujet, il déclare : « J’avais besoin de ce diplôme pour mes projets d’après-carrière, dont celui de devenir entraîneur. »

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Georges Marchais

Georges Marchais, né le 7 juin 1920 à La Hoguette (Calvados) et mort le 16 novembre 1997 à Paris, est un homme politique français. Il est secrétaire général du Parti communiste français (PCF) de 1972 à 1994, député de 1973 à 1997 et député européen de 1979 à 1989.

Georges Marchais est le fils unique de René Marchais (1886-1930), ouvrier carrier, et de Germaine Boscher (1889-1974), veuve de guerre, remariée. Si, du côté paternel, Georges Marchais est issu d'un milieu modeste, sa mère en revanche appartenait à une famille plus aisée, et son second mariage avec René Marchais sera considéré comme une mésalliance. Georges Marchais a des demi-frères et sœurs : du côté de son père, veuf en premières noces de Blanche Perrette (1884-1914) : Renée Marchais (1910), et du côté de sa mère, veuve également en premières noces d'Albert Daunou (mort pour la France en 1915) : Berthe Daunou (1908-1977), Marcel Daunou (1910-1945) et Robert Daunou (1911-1962).

La famille Marchais est originaire de la Mayenne, où son arrière-grand-père, Pierre Marchais (1798-1873), est couvreur et charpentier. Les parents de celui-ci se sont mariés le 14 juillet 1789 à La Chapelle-Anthenaise (Mayenne).

En 1941, Georges Marchais se marie en premières noces à Paulette Noetinger (1920-2007), union de laquelle naissent trois filles : Michèle (1941), Monique (1947) et Claudine Marchais (1950). Divorcé en 1959, Georges Marchais épouse en secondes noces, en février 1977, Liliane Grelot (1935-2020, épouse Garcia en premières noces), union de laquelle naît un fils : Olivier Marchais

Seconde Guerre mondiale

Avant l'invasion allemande de mai 1940, Georges Marchais, âgé de vingt ans, devient mécanicien ajusteur à l'usine aéronautique Voisin d'Issy-les-Moulineaux, embauche qui nécessitait un avis favorable, après une enquête approfondie, de la Sécurité militaire. Lors de l'Occupation, les usines aéronautiques de la région parisienne sont réquisitionnées par les Allemands pour produire notamment des avions de chasse Messerschmitt et pour la réparation d'avions endommagés. Dès le début de 1941, la production commence. En décembre 1942, sur le conseil de ses mandants qui avaient donné un avis favorable à son embauche chez Voisin, Georges Marchais accepte d'être muté par l'entreprise pour travailler au sein de la société Messerschmitt à Augsbourg (Allemagne) et y recueillir des informations.

Georges Marchais affirme avoir été victime du service du travail obligatoire (STO) et déclare être rentré en France dans les premiers mois de 1943. Mais la date de son retour définitif en France est sujette à controverse : il n’est pas établi s'il est retourné en Allemagne ou s'il s'est caché avec sa femme et sa fille jusqu'à la Libération. Au début des années 1970 et surtout à la veille de l'élection présidentielle de 1981, dans le cadre de révélations de L'Express, ses adversaires politiques et d'anciens communistes, surtout Charles Tillon, l'accusent d'être parti travailler en Allemagne volontairement.

Selon l'historien Philippe Robrieux, cette attitude non résistante (comme celle de Maurice Thorez) fera plus tard de Marchais un militant soumis aux ordres des dirigeants soviétiques qui possèdent son dossier biographique suivant leur méthode habituelle de « tenue en main » des mouvements politiques, y compris le mouvement communiste international. Cette situation conduira après guerre à la marginalisation des grands résistants au sein du PCF (Tillon, etc.) et favorisera l'ascension de Georges Marchais. L'historien Bruno Fuligni indique que Georges Marchais ne participe pas à la résistance armée après son retour d'Allemagne mais distribue des tracts dénonçant l'occupation

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

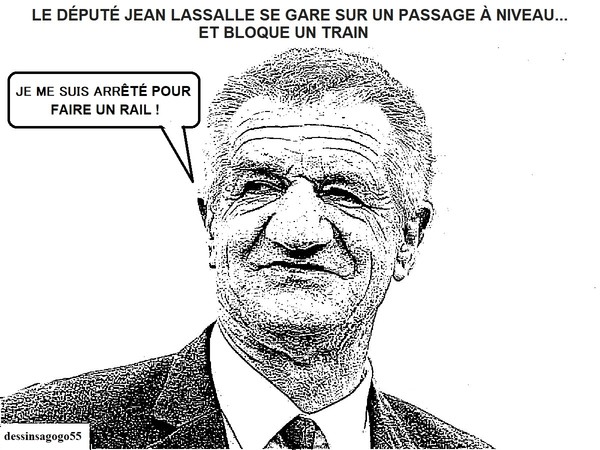

Le député Jean Lassalle se gare sur un passage à niveau

En retard pour assister au match de rugby de son fils, l'élu centriste de Béarn affirme ne pas s'être rendu compte de sa méprise.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

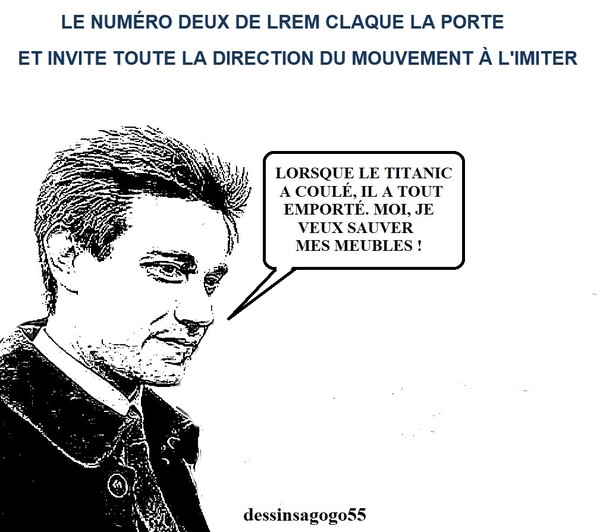

Le numéro deux de LREM claque la porte

Le numéro deux de LREM claque la porte et invite toute la direction du mouvement à l'imiter

Pierre Person a annoncé sa démission dans une interview au Monde. Il estime que le mouvement n'est pas «en mesure d'affronter» la «nouvelle étape du quinquennat». Il reste cependant «membre du groupe» LREM à l'Assemblée nationale.

Le dernier étage de la fusée. Avec un changement de visages à Matignon, au gouvernement, et au groupe LREM à l'Assemblée, la majorité a connu un vaste remaniement ces dernières semaines. Seul le parti avait jusqu'à présent résisté à cette «réinvention» prônée par Emmanuel Macron, pour sortir de la double-crise sanitaire et économique, et affronter les 18 derniers mois de son mandat. Ça n'est désormais plus le cas.

Dans une interview au Monde , le numéro deux de La République en marche, Pierre Person, a annoncé qu'il allait «démissionner de (ses) fonctions à la direction» du mouvement, «pour donner un nouveau souffle au parti». «Le mouvement est resté dans sa logique de 2017, qui était de porter le projet présidentiel. Mais il ne produit plus d'idées nouvelles. Le travail dans ce domaine est insuffisant», assène-t-il, estimant que LREM n'est, «en l'état actuel», pas «en mesure d'affronter (la) nouvelle étape du quinquennat».

Issu des rangs de la gauche, le député de Paris digère mal, même s'il ne l'avoue qu'à demi-mot, la récente droitisation de l'écosystème macroniste. «Le dépassement, ce n'est pas l'effacement. La promesse originelle était de dépasser les clivages, pas d'effacer nos différences. En ce sens, notre unité ne doit pas se résumer à l'unanimité ou à une synthèse molle», déplore-t-il. Il affirme cependant que son départ «n'est en aucune façon un caprice personnel», car il «avait la garantie de pouvoir rester numéro deux».

Marcheur de la première heure, Pierre Person avait envisagé, en novembre 2018, de briguer la tête de LREM contre Stanislas Guerini. En pleine crise des «gilets jaunes», il avait à l'époque retiré sa candidature «dans l'intérêt» du mouvement. Résultat, même si son ex-concurrent - devenu patron du parti - présente certes «de grandes qualités humaines et managériales», il considère aujourd'hui que «le sujet n'est pas personnel mais politique». «Je me suis heurté à une organisation trop repliée sur elle-même et qui ne tient pas assez compte de ses 'marcheurs', de ses élus locaux ou de ses parlementaires», lâche-t-il.

En conséquence, Pierre Person «invite tous ceux qui veulent bâtir les succès de demain à quitter eux aussi leurs fonctions à la tête du parti pour écrire une nouvelle page». En clair, il les appelle à démissionner. «Une simple réorganisation de la direction est prévue, lundi soir, lors d'une réunion du bureau exécutif. Cela montre bien que le parti n'a pas pris la mesure de la situation», déplore-t-il, confirmant ainsi une information révélée par L'Obs la semaine dernière.

Avant de redevenir «un militant parmi les militants», Pierre Person siégera une dernière fois au Bureau exécutif du mouvement prévu ce lundi soir. L'occasion pour lui d'adresser un dernier message à ses collègues. Cet au revoir ne sera toutefois pas un adieu : l'élu de la capitale affirme qu'il «reste évidemment membre du groupe parlementaire» LREM à l'Assemblée nationale. Et il certifie qu'il fera campagne pour Emmanuel Macron en 2022 : «La raison de mon engagement dans ce mouvement, c'est la vision qu'il porte depuis 2017. Je serai à ses côtés pour tous ses combats». Une rupture mais pas un divorce.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||