Le label "Ville d’art" obtenu en 1975 par la ville de Bordeaux est arrivé à échéance le 30 juin 2005. Ce label a été remplacé par celui de "Ville d’art et d’histoire". En mars 2006, afin de continuer à travailler dans le cadre d'un réseau national pour promouvoir son patrimoine, la ville postule à l'obtention de ce nouveau label.

Lundi 16 mars 2009 dans les locaux de la DRAC (Aquitaine), la convention Ville d’art et d’histoire a été signé par Francis Idrac, Préfet de la région Aquitaine, Préfet de la Gironde et Alain Juppé, maire de Bordeaux. Cette convention concrétise l'engagement conjoint de l'Etat et de la ville de Bordeaux en faveur de la mise en valeur du patrimoine et de la sensibilisation à l'architecture, à l'appui du label Villes et Pays d’art et d’histoire attribué par le Ministère de la culture et de la communication.

Gage de qualité, ce label est décerné par la direction de l’Architecture et du patrimoine du ministère de la Culture et de la communication aux collectivités locales qui animent et préservent leur patrimoine tout en assurant sa promotion.

Bordeaux intègre ainsi un réseau national fort de plus de 130 Villes et Pays dont il constituera l'un des acteurs majeurs, aux côtés de Nantes et de 3 autres villes bénéficiant du label en Aquitaine : Périgueux, Sarlat, laCanéda et Oloron Sainte Marie. Cette labellisation favorise une collaboration étroite avec les différentes régions tant sur le terrain pour promouvoir des évènements particuliers ou diffuser des informations, que dans le cadre de commissions à caractère juridique chargées d’assurer la protection du patrimoine, ou encore par la mise en relation de partenaires économiques et culturels pour des actions de mise en valeur et de préservation du patrimoine.

Signature de la convention Ville d'art et d'histoire de Bordeaux par Francis Idrac, Préfet de la région Aquitaine, Préfet de la Gironde et Alain Juppé, maire de Bordeaux

Francis Idrac, Préfet de la région Aquitaine,

Préfet de la Gironde et

Alain Juppé, maire de Bordeaux

Elle atteste de la politique de qualité menée à Bordeaux en matière de conservation du patrimoine, de création architecturale et d’aménagement urbain, distinguée notamment par l'inscription sur la liste du Patrimoine mondial. Elle a pour objectifs de permettre une meilleure coordination des activités de connaissance, de conservation, de médiation et de soutien à la qualité architecturale et du cadre de vie, notamment en direction des publics jeunes et scolaires, et conformément aux objectifs de compréhension et d'animation formulés par l'Unesco au titre de la valeur universelle de "Bordeaux, Port de la Lune". Elle précise le projet culturel ambitieux que la ville de Bordeaux a décidé de mettre en oeuvre, avec l’appui technique, promotionnel et financier de l'Etat (Ministère de la culture et de la communication), et prévoit le recrutement d'un animateur de l’architecture et du patrimoine, interface entre les partenaires institutionnels, associatifs ou privés et le grand public.

Soucieuse de considérer l’architecture et le patrimoine comme un élément essentiel du cadre de vie pour les habitants, et comme un élément dynamique de développement territorial, la ville initie différentes actions de valorisation.

Ces initiatives s’adressent à un large public et plus particulièrement la population locale, pour permettre une meilleure approche du patrimoine, initier ou conforter les connaissances et répondre à l’intérêt croissant du public pour le patrimoine. D’autres actions sont tournées vers les touristes et sont menées dans le cadre d’une collaboration étroite avec l’Office de tourisme. Egalement très attachée à la sensibilisation et la formation du jeune public, la ville souhaite renforcer les actions patrimoniales déjà en place (ateliers, animations, visites scolaires…). De véritables outils pédagogiques et sources d’informations vont voir le jour.

Pour rendre visible l’ensemble de ces actions patrimoniales, la ville s’appuie sur le réseau de l’Association, et du prestige offert par le label "ville d’art et d’histoire". Cela lui permet d’engager des projets au niveau national, et de renforcer son autorité dans l’organisation d’évènements au niveau international. Ces initiatives accompagnent la politique patrimoniale, culturelle et urbaine de la ville, tendant toujours à faire rayonner le patrimoine prestigieux de la ville de Bordeaux.

Bordeaux et Le port de la Lune

Bordeaux, Patrimoinemondial de l'Unesco

Le 28 juin 2007, l’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) a inscrit Bordeaux, Port de la Lune, sur la liste du Patrimoine mondial au titre d’Ensemble urbain exceptionnel. La distinction de ce vaste périmètre de 1810 hectares est une première. La Commission du Patrimoine mondial de l'Unesco n'avait encore jamais honoré un ensemble urbain de cette ampleur.

L'entrée de Bordeaux sur la prestigieuse liste du Patrimoine mondial, aux cotés de plus de 800 sites à travers le monde, distingués pour leur "valeur universelle exceptionnelle", est le fruit d'un travail entamé en 2003 par la Ville, en concertation avec ses partenaires locaux, l’Etat et les différentes instances nationales et internationales.

Chronique d'une candidature

Présenter sa candidature au patrimoine mondial de l’Unesco est un travail de longue haleine, nécessitant concertations et échanges avec les partenaires locaux et l’État, mais aussi scientifiques, historiens, architectes, urbanistes.

Dès 2003, la Ville met en place des instances de réflexion, sous la présidence de l’élue en charge du patrimoine. Très rapidement, il est apparu que, du fait de son histoire, de son architecture et de son urbanisme, Bordeaux devait positionner sa candidature dans la catégorie "Ensemble urbain exceptionnel" et qu’à ce titre il était indispensable de proposer un périmètre certes ambitieux mais significatif et cohérent allant de la Garonne (le port de la lune) à la ceinture des boulevards.

Bordeaux devait positionner sa candidature

dans la catégorie "Ensemble urbain exceptionnel

Les comités scientifique, technique et de pilotage constituent un dossier, qui est déposé au ministère de la Culture en décembre 2005. Après examen et sélection parmi d’autres candidatures, le ministère le transmet au Centre du Patrimoine mondial à Paris, en janvier 2006.

Commence dès lors l’instruction proprement dite : le Centre du Patrimoine mondial vérifie que le dossier est complet et le transmet au secrétariat de l’Icomos (conseil international des Monuments et des Sites) en mars 2006. La procédure d’évaluation de l’Icomos nécessite l’intervention de deux groupes d’experts choisis parmi les architectes, les urbanistes et les historiens les plus prestigieux et les plus reconnus dans leurs domaines. Le premier groupe se prononce sur la question de la valeur universelle exceptionnelle, tandis que le second étudie avec attention les moyens mis en œuvre par la Ville pour la gestion et la conservation d’un bien aussi vaste et complexe.

Des experts étudient avec attention les

moyens mis en oeuvre pour la gestion et la

conservation d'un bien aussi vaste et complexe

En novembre 2006, l’expert mandaté par l’Icomos effectue à Bordeaux une visite d’étude et d’évaluation, complétant ainsi sur le terrain l’expertise du dossier. Quelques remarques, portant notamment sur le périmètre de la zone d'attention patrimoniale (dite aussi zone tampon), sont prises en compte. La Ville propose rapidement des modifications, qui suivent la cartographie du Plan local d’urbanisme (PLU).

A ce stade de l’instruction du dossier, le travail de la ville est terminé. Les rapports des experts ainsi que le dossier de proposition, préparé par l’Etat, sont adressés à l’Icomos en vue de plusieurs réunions de sa commission du Patrimoine mondial – section Française, au 1er trimestre 2007. Cette commission comprend 26 membres représentant toutes les régions du globe ainsi qu’une très large palette de compétences et d’expériences. A l’issue de son travail, cet organisme établit un rapport d’évaluation du dossier, pièce maîtresse examinée par le Comité du Patrimoine mondial lors de sa réunion annuelle.

L'étape finale de la procédure consiste

en une présentation de la candidature

de Bordeaux par la France

L'étape finale de la procédure consiste en une présentation de la candidature de Bordeaux par la France devant le Comité du patrimoine mondial, durant sa réunion plénière qui se tient chaque année en juin dans un lieu différent. Le 28 juin 2007, c'est donc à Christchurch, en Nouvelle Zélande, que Bordeaux a fait son entrée sur la liste du Patrimoine mondial de l'humanité.

L'inscription au Patrimoine mondial

Bordeaux est le premier ensemble urbain, sur un périmètre aussi vaste et complexe, distingué par la Commission du Patrimoine mondial de l'Unesco depuis sa création, en 1976. Ce sont en effet 1810 hectares, des 4455 que compte la ville, qui ont été inscrits sur la liste du Patrimoine mondial en juin 2007. Ce secteur préservé est entouré d'une zone dite d'attention patrimoniale, d’une surface de 3725 hectares. Les tracés de ces deux périmètres s’appuient sur le Plan local d’urbanisme (PLU) en vigueur.

Etre inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco n’implique aucune obligation autre que celles imposées par les règlements d'urbanismes et n’apporte aucun financement direct à la préservation ou à la valorisation des biens concernés. Toutefois, Bordeaux devra répondre aux exigences de l’Unesco en terme de préservation et de transmission aux générations futures de toutes les composantes de l’identité bordelaise : un patrimoine architectural et immatériel exceptionnel.

Le secteur inscrit au patrimoine mondial

Le périmètre inscrit au Patrimoine mondial, entre Garonne et boulevards comprend le port de la lune et s’étend, du nord au sud le long du fleuve, du quai de Bacalan à celui de Paludate, incluant les bassins à flot et le pont de pierre. Il englobe la quasi-totalité de Bordeaux à l'intérieur des boulevards, à l’exception du quartier situé au delà de la gare Saint Jean, entre les voies ferrées et le boulevard Jean-Jacques Bosc.

A l’intérieur des terres, en partant du Sud, le périmètre inclut la rue Charles-Domercq, la gare et se prolonge au sud-ouest, le long de la rue Amédée-Saint-Germain jusqu’aux boulevards, qu'il emprunte vers le Nord jusqu’au boulevard Albert Brandenburg.

Ainsi délimité, cet ensemble urbain est constitué d'une mosaïque de quartiers dotés d'identités particulières, qui assure la continuité urbaine de la ville.

Une zone d'attention patrimoniale

Autour du périmètre inscrit au Patrimoine mondial, une zone d’attention patrimoniale, ou zone tampon, assure l’articulation entre la ville centre et les communes limitrophes.

Ce territoire inclut toute la rive droite de Bordeaux, c'est-à-dire le quartier de la Bastide qui, sur plus de 500 hectares, offre un paysage largement végétal, et, pour parties, les communes de Floirac, de Cenon et de Lormont.

Quartier de La Bastide

Sur la rive gauche, la zone tampon suit le tracé de la voie ferrée de ceinture. Elle inclut des éléments et des ensembles de grand intérêt tel que le Parc Bordelais ou le quartier Lescure. De ce côté de la Garonne, la zone d'attention patrimoniale concerne, hors Bordeaux, les communes de Talence, de Pessac, de Mérignac, du Bouscat et de Bruges.

Le dessin de la zone d'attention patrimoniale est susceptible d'évoluer dans les prochaines années, en concertation avec les différents acteurs concernés (Unesco, ville de Bordeaux, communes de la zone d'attention patrimoniale, Commission municipale du Patrimoine mondial, etc.).

Le suivi de la mise en valeur de Bordeaux

Etre classé au titre du patrimoine mondial n’est pas une fin en soi. L’Unesco demande aujourd’hui aux candidats à cette distinction prestigieuse, de s’engager à préserver et à transmettre aux générations futures un patrimoine bâti et immatériel exceptionnel et à se doter des moyens humains, juridiques et financiers de le faire. C’est l’objet du Plan de gestion du patrimoine mondial, dont la Commission, créée par la Ville en avril 2007, est garante. La gestion du patrimoine suppose de concilier plusieurs exigences complémentaires : la conservation du patrimoine, le développement économique et social, la mise en valeur du patrimoine historique et de la culture vivante, comme la qualité de vie des bordelais.

Quartier des Chartrons

S'engager à préserver et à transmettre

un patrimoine bâti et immatériel exceptionnel

Le plan de gestion est donc évolutif. Il comprend des éléments réglementaires, tels que le plan local d’urbanisme, le règlement du secteur sauvegardé, la protection au titre des monuments historiques. Il contient aussi les éléments fondateurs de l’identité bordelaise. Les oeuvres d'art voisinent aux côtés de l'histoire, avec l'art de vivre, dont font bien sûr partie la gastronomie ou la culture du vin. C'est encore la spécificité de Bordeaux comme Patrimoine mondial : un patrimoine historique ou contemporain, architectural ou végétal, consensuel ou contesté, dans une continuité urbaine homogène sans rupture depuis plus de deux siècles.

La commission du Patrimoine mondial

La Commission du Patrimoine mondial, créée par délibération du conseil municipal lors de la séance du 30 avril 2007, est le garant de l’application du plan de gestion du périmètre inscrit au Patrimoine Mondial. Les membres de la Commission du Patrimoine Mondial se réunissent au moins deux fois par an sous la présidence du Maire. Elle comprend les adjoints au maire dont la délégation est liée au patrimoine ainsi que leurs services, des représentants du Ministère de la Culture (DRAC, ABF), le président de la CUB ou son représentant, des services associés (CUB, agence d’urbanisme, …), des personnalités qualifiées (historiens, architectes, …), ainsi que des représentants des corps consulaires (Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre des Métiers, …) et des représentants d’associations oeuvrant dans l’environnement patrimonial bordelais. Ponctuellement, d’autres personnalités peuvent être associés aux travaux de cette assemblée en fonction des dossiers traités.

Quartier Saint Michel

Les membres de la Commission du Patrimoine

mondial se réunissent au moins deux fois par an

sous la présidence du Maire

La Commission a également une mission de suivi des actions entreprises sur le bien. Elle contribue, notamment, à l’élaboration du rapport périodique que l’Unesco demande tous les cinq ans aux états membres sur la gestion des sites inscrits au Patrimoine Mondial.

Ce rapport argumenté permet à l’Unesco de statuer sur la qualité de gestion, ses évolutions, ses mutations et de décider si la ville mérite toujours ou non d’avoir cette distinction.

Le blason de Bordeaux

Le blason de Bordeaux est une représentation figurée et symbolique dont les éléments rappellent l’histoire de la Ville. La lecture qu’on peut en faire concerne à la fois la forme et la couleur, ainsi que les "meubles", c’est-à-dire les éléments particuliers qui figurent sur l’écu. La meilleure mise au point sur le blason de Bordeaux a été proposée en 1913 par Meaudre de Lapouyade dans les Armoiries de Bordeaux : "De gueules ; à la Grosse-Cloche ouverte, ajourée et maçonnée de sable et sommée d’un léopard d’or ; à la mer d’azur, ondoyée de sable et d’argent, chargée d’un croissant aussi d’argent ; au chef d’azur, semé de France."

Les armoiries de la ville

aux temps de Richard Coeur de Lion

Description des meubles

La forteresse : il ne s’agit pas d’une forteresse idéale et symbolique mais d’une représentation stylisée de la Grosse-Cloche, entourée de deux tours aujourd’hui disparues. La Grosse-Cloche faisait partie de l’hôtel de ville, au Moyen Âge et sous l’Ancien Régime.

Le léopard : c’est bien sûr le léopard des rois d’Angleterre (et non de la province de Guyenne). Pendant la domination anglaise, le blason de Bordeaux comporte trois léopards. En effet, Richard-Cœur-de-Lion joint aux deux léopards de Normandie celui que les Anglais ont donné aux armes de Guyenne. Après la fin de la domination anglaise, seul un léopard demeure.

Le croissant : allusion à la forme semi-circulaire du port de la Lune

La mer d’azur ondoyée de sable et d’argent : représentation stylisée du fleuve.

Chef d’azur semé de France : il s’agit bien sûr du haut du blason, bleu, semé de fleurs de lys, le symbole des rois de France. Cette partie du blason a été ajoutée après l’occupation anglaise.

Les antilopes enchaînées et à collier fleurdelisé, ainsi que la couronne murale (qui représente une muraille) sont des éléments facultatifs. Les premières sont sans doute un souvenir de l’occupation anglaise : il s’agit de supports d’armoiries inusitées en France au Moyen Âge. La couronne date, elle, du 19e siècle.

La devise "Lilia sola regunt lunam unda castra leonem" : "les lys règnent seuls sur la lune, les ondes, la forteresse et le lion", fait clairement allusion à la domination du roi de France sur Bordeaux, après la période d’occupation anglaise.

Les petites armoiries

Il s’agit de trois croissants entrelacés qu’on appelle aussi le chiffre de Bordeaux. Ils ont pour origine le croissant de lune, emblème du port dans les armoiries. On ne les trouve pas avant le milieu du 17e siècle. Elles figurent, entre autres, sur le dos et les plats des reliures des livres de prix décernés par le collège de Guyenne et ornent, au 18e, le fronton de la fontaine Saint-Projet. Ce chiffre est aujourd’hui le symbole utilisé pour le logo de la ville.

Premiers occupants (Néolithique / -56)

Peu de traces subsistent des premiers occupants du site qui a vu naître Bordeaux. L'existence d'un dolmen et d'un menhir retrouvés dans la ville est certainement une fable. En revanche, les travaux urbains effectués au 19e siècle ont montré les traces d'une occupation humaine : la vallée du Peugue était occupée assez tôt au Néolithique et le peuplement est bien attesté déjà tout au long de l'Age du Bronze.

Ce n’est qu’à partir du 6e siècle avant Jésus Christ (av. J.-C.), que l’archéologie atteste de la présence de bâtiments sur la terrasse de grave du Mont Judaïque et du Puy Paulin. Cette longue avancée de terre ferme, en contact avec le fleuve à l’une de ses extrémités, domine alors, au sud un bassin intérieur marécageux formé par la rivière de la Devèze et ses confluents, et au nord les marais de Bruges et les palus des Chartrons. Elle n’a jamais cessé d’être occupée depuis.

Tête celtique mise à jour

lors des fouilles au Grand-Hôtel

En 600 av. J.-C., alors que les Grecs fondent la cité de Massalia au bord de la Méditerranée, l'agriculture, notamment céréalière, et l'élevage s'intensifient autour de la bourgade installée sur le Puy Paulin.

A partir du milieu du 5e siècle avant J.-C., les peuples celtes de La Tène envahissent une première fois la Gaule et s’y installent. C’est à la deuxième vague de cette invasion, vers 300 av. J-C., que l’on fait généralement remonter l’arrivée à Bordeaux de ses pères fondateurs : les Bituriges Vivisques. De récentes découvertes archéologiques remettent cette hypothèse en cause et repoussent leur venue près de deux siècles plus tard ! Des Bituriges Vivisques déplacés par les Romains et non plus envahisseurs.

Quoi qu’il en soit, c’est bien à partir du 3e siècle avant J.-C. que les habitants de la future Burdigala apprennent à tirer parti des lieux. Située dans le creux abrité d’un méandre de la Garonne, fleuve lui-même parcouru de puissantes marées comme autant d’aubaines pour les navires qui veulent le remonter ou le descendre, le site détient naturellement les clefs de l’estuaire de la Gironde et de l’océan. Au carrefour des voies de communication, entre l’Atlantique et la Méditerranée, entre les pays de Loire et les Charentes vers les Pyrénées et la péninsule ibérique, la ville devient une place commerciale essentielle sur la route de l’étain. Un voyage qui commence dans les mines de Cornouailles de l’actuel Pays de Galles pour desservir le monde antique, grand consommateur de ce métal, nécessaire avec le cuivre pour fabriquer le bronze.

Fibule provenant

des fouilles du Chapeau Rouge

Vient ensuite, au 1er siècle av. J.-C., le tournant historique de la guerre des Gaules. Jules César décrit ainsi le territoire qu’il allait conquérir : "L’ensemble de la Gaule est divisé en trois parties : l’une est habitée par les Belges, l’autre par les Aquitains, la troisième par le peuple qui, dans sa langue, se nomme Celte, et, dans la nôtre Gaulois. Les Gaulois sont séparés des Aquitains par la Garonne."

Il faudra deux ans à son jeune légat, Crassus, pour vaincre les Aquitains en 57 et 56 av. J.-C.

Gallo-romains (-56 / 4e siècle)

En se soumettant à Rome en 56 av. J.-C., Burdigala devient un "emporium" du monde romain, l’un des comptoirs commerciaux d’un vaste empire qui s'étendra bientôt de l’Angleterre à l’Egypte.

Les navires grecs, bretons, ibères ou celtes se côtoient dans le port de la ville. On y échange toujours l’étain, mais aussi des outils, de la céramique grecque ou du cuivre d’Espagne, du blé et des produits méditerranéens. Le vin commence rapidement à être produit sur place après l’adaptation d’un cépage importé d’Albanie, la "biturica".

Les Piliers de Tutelle

Aquarelle d'Auguste Bordes, vers 1840

Pour faire face au trafic grandissant, un port intérieur est construit : le bassin Navigère. Libre de toute enceinte, Burdigala s’étend rapidement vers les plateaux de Saint-Michel, de Sainte-Eulalie, de Saint-Seurin. Ses 125 hectares voient pousser un forum, un amphithéâtre, un temple, des thermes, des maisons parmi les plus luxueuses de Gaule. Sa population atteint 20 000 habitants.

Burdigala joue désormais un rôle important dans la vie économique du monde romain. De "civitas stipendaria" (cité soumise à l’impôt), elle devient, au 2e siècle, un "municipe" (cité dont les habitants jouissent de certains droits de la citoyenneté romaine).

A la fin du 2e siècle, elle supplante Mediolanum Santonum (Saintes) en tant que capitale de l’Aquitaine seconde, l'une des trois régions administratives de l'Aquitaine romaine. C’est sans doute également l’époque où le christianisme pénètre dans la ville.

Détail d'une mosaïque

d'une maison d'habitation urbaine

Au milieu du 3e siècle, les invasions germaniques en Gaule sont suivies de soulèvements. Elles aboutissent à la création d’un empire gaulois sécessionniste en 260. Cette période de rivalités et de coups d’état voit Tetricus, gouverneur de Burdigala, accéder à la tête de la Gaule. Il est consacré dans sa ville en 270 et se maintient au pouvoir jusqu’en 274, année qui marque le retour de la Gaule dans l’Empire romain.

Après une invasion par les Germains (Francs et Alamans ?), au plus tard en 276 et des destructions, dont la réalité est discutée aujourd’hui par les historiens, Burdigala et son port se retranchent derrière de solides remparts de neuf mètres de hauteur. Construits entre 278 et 290, en partie avec les pierres provenant d’anciens monuments, ils réduisent l’espace de la ville à une trentaine d’hectares. Burdigala ne compte plus que 15 000 habitants environ.

Bordé sur 450 mètres à l’est par la Garonne, ce "castrum" est percé de quatre portes, dont l’une, la "porta Navigera", laisse passer les bateaux vers la Garonne. "L'enceinte carrée de ses murailles élève si haut ses tours superbes que leur sommet aérien perce les nues. On admire au dedans les rues qui se croisent, l'alignement des maisons et la largeur des places fidèles à leur nom ; puis les portes qui répondent en droite ligne aux carrefours," écrit Ausone, qui y voit le jour en 310.

Avant de devenir le précepteur de Gratien, fils de l'empereur Valentinien, puis préfet des Gaules et consul, ce célèbre lettré et politicien est élève, grammairien (professeur de lettres), puis rhéteur (professeur de rhétorique) à l’université de Burdigala, fondée en 286.

Le rayonnement de cette nouvelle institution attire des lettrés du nord de la Gaule, de Syracuse (actuelle Sicile) ou d’Athènes (Grèce).

Reconstitution de Bordeaux au 4e siècle.

Gravure sur bois d'après le dessin de M. de Fonrémis,

extraite de La Vie de Saint Delphin

par le Père de Moniquet, 1893

En 333, l’Itinerarium Burdigalense, plus ancien témoignage connu d’un chrétien d’Occident en Terre sainte, est rédigé par un pèlerin parti de Burdigala pour Jérusalem. Le christianisme se répand, la conversion de grands personnages comme Ausone, Paulin de Nole et Sulpice Sévère en témoigne. L’église-cathédrale dédiée à Saint-Etienne est édifiée au cours du 4e siècle.

Premiers chrétiens et invasions (5e s. / 12e s.)

Au début du 5e siècle, l’Empire romain d’Occident est menacé par la vague des Huns, conduits par Attila depuis l’Asie centrale. Poussés par ces envahisseurs, les peuples germaniques abandonnent leurs terres et se déplacent à leur tour vers l’Ouest. En 406, les Vandales traversent le Rhin et envahissent la Gaule. Ils arrivent à Burdigala, à l’automne 408, dévastent le pays, avant de continuer leur chemin vers l’Espagne.

Après avoir pillé Rome en 410, les Wisigoths entrent à leur tour en Aquitaine et investissent Burdigala en 414. Ils négocient la paix avec l’empereur romain Honorius, qui leur offre, en 418, le Sud-Ouest de la Gaule, en échange de leur aide contre les Huns. En 475, Euric, roi des Wisigoths, arrache l’indépendance de son royaume à l’Empire romain moribond. Le territoire Wisigoth, s’étend alors de la Loire au sud de l’Espagne, avec Tolosa (Toulouse) comme capitale. Euric séjourne souvent à Burdigala avec sa cour.

Les Wisigoths démolissent

la cathédrale Saint-André.

Gravure extraite de

La Vie de Saint Delphin

par le Père de Moniquet, 1893

Pour chasser les Wisigoths, les évêques aquitains en appellent au chef des Francs, Clovis, qui s’est converti au catholicisme. En 507, il fait une entrée triomphale à Burdigala avec son armée, après avoir vaincu Alaric II à Vouillé, près de Poitiers. Clovis passe l’hiver dans la ville avec son armée avant de chasser définitivement les Wisigoths au delà des Pyrénées. Il meurt en 511, laissant l’ébauche d’un royaume que ses descendants, les Mérovingiens se disputent plusieurs générations durant.

Vers la fin du 6e siècle, les Vascons, originaires de l’actuelle Navarre espagnole, franchissent les Pyrénées et lancent des raids en territoire mérovingien. Ils sont tenus en respect par Charibert, tout nouveau roi d’Aquitaine. Son assassinat à Blaye en 631, marque un bref retour de son domaine dans le royaume franc en tant que duché héréditaire, car, en 673, l’Aquitaine redevient indépendante.

Dans ce chaos, l’Eglise est passée sans heurt des prélats gallo-romains aux évêques francs. A la fin du 7e siècle, Burdigala compte au moins neuf édifices de culte. A l’intérieur de son enceinte : la cathédrale, la basilique Sainte-Marie, la basilique Saint-Pierre et l’église Saint-Rémi. A l’extérieur : l’ancienne église-cathédrale Saint-Étienne, la basilique Saint-Martin de la Montagne Judaïque, la première basilique Saint-Seurin, les monastères de Sainte-Croix et de Sainte-Eulalie.

Sarcophage à décor végétal

En 720, les Arabes franchissent les Pyrénées. Le duc d’Aquitaine Eudes les vainc à Toulouse, mais ne peut contenir la progression de l’armée d’Abd-al-Rahman, qui pille Bordeaux en 732, avant d’être arrêtée près de Poitiers par Charles Martel. En 781, Charlemagne fait de l’Aquitaine un royaume qui va du Rhône à l'Atlantique. Il nomme un représentant à Bordeaux : le comte Seguin. En 844, Bordeaux voit arriver les drakkars des Vikings sur la Gironde. Ils sont repoussés une première fois, puis une seconde en 845, mais en 848 la ville est prise, incendiée et sa population est massacrée.

En 877, l'Aquitaine se scinde en deux : un duché de Gascogne au sud de la Garonne et un duché d'Aquitaine, qui s’étend à la Saintonge et au Poitou avec Bordeaux comme capitale. Les comtes d'Auvergne, de Toulouse et de Poitiers se querellent. En 973, Guillaume Fièrebrace, comte de Poitiers, se fait reconnaître le titre de duc d'Aquitaine par le roi de France, Hugues Capet. A la fin du 9e siècle, l’Aquitaine, prise en main par les familles comtales et ducales, s’éloigne du royaume.

En 1032, le duc de Gascogne Sanche-Guillaume étant mort sans héritier mâle, son héritage passe à la dynastie des comtes de Poitiers. Bordeaux devient alors la principale ville, sinon la capitale, d’une grande Aquitaine allant de la Loire aux Pyrénées.

Au cours du 11e siècle, l’Église profite d’une paix relative pour organiser le diocèse de Bordeaux. Deux tiers des églises de la ville remontent à cette période. L’abbaye de la Sauve-Majeure est édifiée à la fin de ce siècle sur le plateau de l’Entre-deux-Mers et connaît un exceptionnel rayonnement. Elle est à la tête d’importants prieurés dans le diocèse de Bordeaux, de possessions sur la rive droite de la ville et de maisons, entre autres, dans le quartier de la Rousselle. C’est certainement à cette époque qu’apparaît le château ducal de l’Ombrière, qui est plusieurs siècles durant, l'un des centres de pouvoir de la ville.

Sous la couronne d'Angleterre (12e siècle/ 1453)

Le 12e siècle marque le véritable redéploiement de Bordeaux. Les nouveaux arrivants affluent, venus des campagnes alentours et des régions voisines. Ils s’installent dans les faubourgs de Tropeyte et Tutelle au nord, de Saint-Martin et Saint-Seurin à l’ouest, et surtout dans celui de Saint-Éloi au sud. Le port intérieur ne sert plus guère. Seul, le cours de la Devèze, allant de la porte Navigère à la Garonne, est fréquenté par de petits bateaux connus sous le nom d’anguilles de Saintonge. Les activités portuaires se reportent en bord de Garonne, sous les remparts de la ville.

Transcription du Traité de paix

entre Philippe Le Bel 4e du nom

et Edouard 1er du nom, roi d'Angleterre

et duc de Guienne, août 1286.

Livre des Bouillons, manuscrit sur vélin,

15e-16e siècles

(archives municipales)

Le 1er août 1137 voit le mariage à Bordeaux d’Aliénor d’Aquitaine avec Louis VII, roi de France, dans la cathédrale Saint-André. Leur union est dissoute quinze ans plus tard, le 21 mars 1152. Au mois de mai suivant, l’ex-reine de France mais toujours duchesse d’Aquitaine, épouse en seconde noce Henri Plantagenêt, duc de Normandie et comte d’Anjou. Les possessions du couple dépassent alors celles du roi de France, leur suzerain.

En 1154, Henri Plantagenêt reçoit la couronne d’Angleterre, devient Henri II et vient tenir sa cour à Bordeaux à la Noël 1156, afin de recevoir l’hommage de ses vassaux gascons et aquitains. C’est le début d’une série de conflits de plusieurs siècles entre les deux monarchies, avec Bordeaux et l’Aquitaine au premier plan.

En 1202, l’armée du roi de France, Philippe-Auguste envahit la Normandie, l’Anjou, la Saintonge. A la fin de l’été 1204, elle est aux portes de Bordeaux, mais ne franchit pas la Garonne.

En 1206, Alphonse VIII de Castille, qui avait épousé Aliénor d’Angleterre, l’une des filles d’Aliénor et d’Henri II, revendique la Gascogne. Une expédition le mène aux portes de Bordeaux, où il dévaste le faubourg Saint-Éloi hors des remparts. Il échoue à entrer dans la ville.

En avril 1206, la ville se dote d’institutions municipales, dont les jurats, ses notables, choisissent librement un maire. Un sénéchal représente le roi d’Angleterre.

En 1224, les hostilités reprennent. Les Bordelais résistent et aident le jeune prince Richard de Cornouailles, frère cadet du roi d’Angleterre, à reconquérir la Gascogne. Pendant ce temps dans la ville, de grandes familles de négociants se disputent le pouvoir.

En 1249, les élections municipales donnent lieu à un affrontement dans le quartier Saint-Éloi entre les partisans des Coloms et des Solers. Cette instabilité conduit le prince Édouard à modifier les institutions municipales en 1261 : le maire est désormais nommé par le prince ou son représentant.

Bordeaux vers 1900

Histoire et patrimoine

Bordeaux se caractérise par son exceptionnel patrimoine hérité du 18e siècle, par de grandes figures du passé qui ont fait sa renommée intellectuelle, culturelle ou politique, et naturellement par le vin qui porte son nom.

Le patrimoine de Bordeaux est pluriel : architectural et immatériel, d’hier et de demain. Car si l’image du patrimoine est d’abord celle des belles pierres, le concept s’étend aujourd’hui aux bâtiments plus récents, aux statues et fontaines, à la littérature, à la gastronomie, aux savoir-faire et aux modes de vie.

Bordeaux, passé, présent

Burdigala

Bituriges Vivisques (musée d'Aquitaine, inv. 60.1.1) / Palais Gallien / Statue d'Hercule (musée d'Aquitaine, inv. 60.17.1)

Sur l'autel de marbre à destination rituelle des Bituriges Vivisques, l'inscription est une dédicace à l'empereur et au Génie de la cité qui orne la face droite.

La ville devenue capitale de l'Aquitaine au 3e siècle de notre ère se couvre d'édifices, tel l'amphithéâtre, appelé le Palais Gallien.

La statue en bronze d'Hercule est presque de taille humaine et témoigne de l'influence de la sculpture grecque dans les proportions du corps. Le personnage est identifiable à la peau de lion sur l'avant-bras gauche, celle du lion de Némée qu'il parvint, selon la légende, à terrasser au cours du premier de ses Douze travaux. Cette statue est datée de la toute fin du 2e siècle ou du début du 3e.

Premiers temps chrétiens

L'église Saint-Seurin / Le porche de l'édifice, héritage du 11e siècle / Plusieurs sarcophages aux pieds de l'église

A partir du 11e siècle, le retour de la paix facilita le renouveau de l’Eglise et marqua le début d’un grand élan monastique dont témoigne la basilique Saint-Seurin. Fondée au 6e siècle, elle prit place tout près de l’église Saint-Etienne, la première cathédrale de Bordeaux, et de la vaste nécropole de la même époque. C’est au 11e que fut entreprise la construction de l’église romane, qui constituait une étape du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, alors à ses débuts. De cette première collégiale, il reste les vestiges de la crypte et le clocher-porche. Elle fut reconstruite à partir de la fin du 12e et des chapelles furent ajoutées entre les 14e et 16e siècles.

Premier âge d'or

Tour de la "mairerie" (ancienne résidence des maires de Bordeaux) derrière l'église Saint-Paul / Gisant d'Alienor dont un moulage est conservé au musée d'Aquitaine / La Grosse Cloche

Par le remariage d'Aliénor en 1152 avec Henri II Plantagenêt, le duché d'Aquitaine passe sous l'autorité des rois d'Angleterre pour trois siècles, durant lesquels la ville jouit des privilèges accordés par les rois-ducs.

Une deuxième enceinte est construite en 1206-1220. Elle prend appui sur le rempart romain et englobe désormais le quartier Saint-Eloi. Il n’en reste aujourd’hui que la porte de la Grosse Cloche, édifiée à partir de deux des six tours qui constituaient l’entrée de l’Hôtel de Ville. Elle est reconstruite au 15e siècle et remaniée dans ses parties hautes aux siècles suivants.

Le "Bourdeux" de Montaigne

Une pendule représentant Montaigne,

dans les salons de l'actuel Hotel de Ville

Fils de bourgeois, jurat et maire de Bordeaux, Michel Eyquem seigneur de Montaigne passa son enfance à Bordeaux, reçut une solide éducation au collège de Guyenne et poursuivit des études de droit à Bordeaux et Toulouse.

En 1554, il fut reçu conseiller à la cour des Aides de Périgueux, puis revint à Bordeaux et entra au Parlement en 1561. Nommé maire de Bordeaux en 1581, son mandat fut renouvelé en 1583 par les Bordelais.

Les Essais publiés à Bordeaux puis à Paris, constituent le premier ouvrage philosophique écrit en français. Homme de la Renaissance et de l’Humanisme, son influence fut grande en France et à l’étranger.

Bordeaux baroque

L'intérieur de l'église Saint-Bruno

En partie issues de la contre réforme catholique, les communautés religieuses étaient passées de six en 1572 à vingt-six en 1684. Elles sont à l’origine des églises qui forment le plus bel ensemble de la parure architecturale du 17e. Parmi elles, l’église Saint-Bruno reste le seul élément intact du couvent des Chartreux. La décoration intérieure est particulièrement remarquable : le somptueux retable à deux niveaux comprend une Assomption par Philippe de Champaigne tandis que les murs et la voûte sont ornés de fresques en trompe-l’œil dues au peintre italien Gian Antonio Berinzago.

Bordeaux au 18e

Vénus, l'une des douze statues surplombant le portique du Grand-Théâtre/ Bas relief sur le plafond à caisson du péristyle du Grand-Théâtre / Heurtoir d'un hôtel

particulier / Mascaron, place de la Bourse / La place de la Bourse

C’est au 18e siècle que Bordeaux connaît son apogée grâce à une formidable expansion commerciale et démographique. Une intense activité se déployait sur les quais, notamment aux Chartrons où se négociait le vin. Des embellissements de la ville furent réalisés en partie grâce aux intendants Boucher et Tourny qui firent de la cité médiévale une ville moderne. La façade des quais, la place de la Bourse et le Grand-Théâtre sont des symboles de l’architecture du 18e siècle qui marquent la physionomie actuelle de la ville.

Les Girondins dans la tourmente révolutionnaire

La colonne des Girondins

Pendant la Révolution, un groupe politique mené par des députés de la Gironde, partisans d'une organisation fédérale de l'Etat qui venait de naître, prit le nom de Girondins. D’abord alliés à Robespierre, ils s’en séparèrent et leur chute fut précipitée lors d’une insurrection en partie contrôlée par les Montagnards.

La majorité d’entre eux furent exécutés.

Près d’un siècle plus tard, on décida d’élever un monument à leur mémoire. Confié à Rich et Dumilâtre, le projet fut réalisé entre 1894 et 1899. Il se compose aujourd’hui de groupes marins et de figures allégoriques que domine une colonne surmontée d’un génie de la Liberté.

Les chevaux qui ornent les deux bassins furent enlevés pendant l’Occupation pour être fondus et ne furent réinstallés qu’en 1983. Le projet comportait en outre des groupes de Girondins qui ne furent jamais réalisés.

Le premier pont

Le Pont de Pierre

Le pont de Pierre, conçu par les ingénieurs Deschamps et Billaudel, est le premier pont construit en ville, réglant enfin ainsi l’épineux problème de la traversée de la Garonne. La Compagnie du pont de Pierre est créée pour financer les travaux, les actionnaires devant être remboursés par un droit de péage. Face à la difficulté d’assurer une solidité parfaite en raison des forts courants, Claude Deschamps imagine, pour la fondation des piles, une assise comprenant des pilots de bois et de pierres consolidés par la vase du fleuve lui-même.

Le pont de Pierre, long de 486 mètres et doté de 17 arches, est ouvert à la circulation en 1822.

Bordeaux industriel

Une échoppe / La gare Saint-Jean / Les bassins à flot

A partir de 1850, le port bénéficie d’un réaménagement avec la construction de quais verticaux, de chantiers navals et de bassins à flots. Le premier bassin, avec une cale sèche en pierres, est ouvert aux navires de commerce en 1879. Le port reste alors un des plus importants de la façade atlantique.

L’industrialisation connaît un essor considérable : les entreprises se multiplient, les transports se développent. La gare Saint-Jean (1889-1899) devient monument : le long bâtiment de 300 mètres s’étire selon un axe longitudinal rythmé de pavillons. Le fer et le verre investissent la halle métallique.

La population rencontre elle-même un fort développement. De nouveaux quartiers s’organisent en adoptant le modèle de l’échoppe, habitat individuel conçu, à l'origine, pour les classes populaires. Maison basse, simple ou double, l’échoppe est un élément caractéristique du paysage urbain.

Bordeaux art déco

Le parc des Sports, accolé au stade Lescure (actuel stade Chaban-Delmas) / Détails de façades dans le quartier de Lescure / La bourse du Travail

Un important programme de travaux destinés à doter Bordeaux d’équipements et d’édifices publics se met en place dans les années 1930 sous l’égide du maire Adrien Marquet : la Régie municipale du gaz et de l’électricité, des crèches et des écoles, des bains douches…

On inaugure en 1938 la bourse du Travail, réalisation Art Déco conçue selon des lignes géométriques épurées. Elle est l’œuvre de Jacques d’Welles, l’architecte de la ville, qui dirige d’autres grands chantiers audacieux. Le Parc des Sports illustre ainsi une architecture d’avant-garde par un jeu de voûtes en arceaux. Ce stade municipal, à l’entrée monumentale ornée de vases géants du céramiste René Buthaud, participe pleinement au caractère architectural du tout nouveau quartier de Lescure.

Le renouveau urbain

Vue du quartier Mériadeck (Archives municipales - XII-B-79 rec. 295-5) / Le pont d'Aquitaine / Le Parc des expositions

Dans le nord de la ville on entreprend dans les années 60 le nouveau quartier du Lac. Avec le lac artificiel s'implantent le Parc des expositions long de 860 mètres, un parc hôtelier, un pôle commercial, des organismes publics et privés, des équipements sportifs, et un immense poumon vert : "le bois de Bordeaux".

En centre ville la reconstruction du quartier Mériadeck réunit de 1969 à 1980 sur une dalle piétonne des bureaux, des administrations, des résidences, des commerces et des hôtels.

Le pont d'Aquitaine, pont autoroutier suspendu, entre Lormont et Bacalan, en aval du fleuve, est opérationnel en 1967.

16 janvier 1547

Ivan le Terrible fonde la Russie moderne

Ivan IV a trois ans quand il devient grand-prince de Moscou, à la mort de son père Vassili III. À seize ans, le 16 janvier 1547, il troque son titre contre celui de tsar, déjà porté par son grand-père Ivan III.

Excessif dans la violence comme dans le mysticisme, Ivan IV met en place l'autocratie russe, telle qu'elle perdurera jusqu'à Staline.

Naissance d'un empire improbable

Un siècle avant que naisse le futur tsar, Moscou n'était encore qu'une modeste principauté. Elle était soumise comme les autres principautés russes de l'Est au redoutable Khan (souverain mongol) de la Horde d'Or, qui régnait à Saraï, non loin des bords de la mer Noire. Cette Horde d'Or, dirigée par un chef autocratique et brutal, était un lointain legs de Gengis Khan.

Farouchement attachés à la foi orthodoxe, ces Russes supportaient mal la tutelle mongole mais appréhendaient davantage encore la menace que faisaient peser à l'ouest les Lituaniens et les Polonais catholiques.

En 1462, Ivan III, un lointain descendant d'Alexandre Nevski et Riurik, devient grand-prince de Moscovie. Il va transformer sa petite principauté en empire en avalant les unes après les autres toutes ses rivales. Il s'affranchit en 1480 de la tutelle mongole et repousse les Polonais et les Lituaniens. Inspiré par la tradition mongole, il se qualifie d'«autocrate», ce qui signifie qu'il n'a de compte à rendre à personne sinon à Dieu.

L'empire byzantin, héritier de Rome, étant tombé aux mains des Turcs en 1453, le grand-prince Ivan III a aussi l'audace de relever le titre impérial. Il se fait désormais appeler «Tsar». Il s'agit d'une déformation de César (qui se retrouve aussi dans l'allemand Kaiser). C'est le mot par lequel les Russes désignaient auparavant l'empereur byzantin.

La «Troisième Rome»

En 1520, sous le règne de Vassili III, fils et successeur d'Ivan III, mort en 1505, le moine Philothée écrit dans une célèbre «missive contre les astronomes» : «Je voudrais aussi dire quelques mots sur le présent royaume de notre prince ; sur terre, il est l'unique prince des chrétiens, le guide de l'église apostolique qui, de Rome et de Constantinople, s'est trouvée transférée dans la ville bénie de Moscou ; elle seule répand sur le monde une lumière plus claire que le Soleil. Sache-le, hommes pieux : tous les empires chrétiens se sont écroulés, un seul reste debout et il n'y en aura pas de quatrième...»

Ainsi le moine proclame-t-il la vocation de Moscou à devenir sur le plan religieux la «Troisième Rome», c'est à dire l'ultime rempart de la vraie foi chrétienne après la trahison du pape et la chute du patriarcat byzantin ! Cette mystique va dès lors marquer toute la vie politique du nouvel empire, un empire au demeurant bien modeste et misérable, au regard des prospères États de l'Europe occidentale, en pleine Renaissance.

Des débuts prometteurs

Ivan IV devient officiellement grand-prince de Moscou à la mort de son père en 1533. Il a alors 3 ans. Son règne véritable commence en 1547, lorsqu'il se fait sacrer tsar de Russie par son précepteur, Macaire, le métropolite orthodoxe de Moscou.

Ivan IV

Le nouveau souverain est un jeune homme érudit et plein de talents. Il se présente comme l'égal de l'empereur allemand et l'héritier des empereurs byzantins, disparus un siècle plus tôt.

Ivan IV veut sortir la Russie du désespoir où l'a laissée une longue occupation par les Mongols. Il ambitionne de la hisser au niveau de l'Occident, alors en pleine Renaissance. Pour cela, il commence par soumettre les grands seigneurs féodaux, les boyards, en s'appuyant sur les représentants du peuple et de la petite noblesse. Il réunit ceux-ci dans une Assemblée de la Terre, le «zemski sobor», analogue aux états généraux de la France.

Ivan IV vainc après d'âpres combats les Tatars établis sur la Volga, autour de Kazan et Astrakhan. À Moscou, il ajoute au Kremlin la fameuse cathédrale Saint-Basile pour célébrer la prise de Kazan.

Ses victoires sur les lointains héritiers des Mongols permettent au tsar d'accéder à l'immense Sibérie. C'est ainsi que, sous la conduite d'un chef prestigieux, l'hetman Ermak, une troupe de Cosaques s'en va combattre le khan de Sibérie pour le compte d'Ivan IV. Leurs succès ouvrent la voie à la colonisation par les paysans russes, à l'heure même où les Occidentaux entament la colonisation de l'Amérique.

Vers lecauchemar

Ivan IV connaît cependant un grave échec face au khan tatar de Crimée. Celui-ci n'aura de cesse de le menacer jusque dans sa capitale, Moscou.

Le tsar échoue aussi dans ses efforts pour ouvrir la Russie sur l'Occident et la mer Baltique. Il n'arrive pas à établir des relations durables avec les commerçants anglais même s'il propose rien moins que d'épouser la reine d'Angleterre, Elizabeth 1ère. Il doit faire face à l'union des Polonais et des Lituaniens, ainsi qu'aux Suédois. C'est à ce moment qu'il éprouve la trahison de plusieurs boyards dont son favori, le prince Andréi Kourbski.

Pour contrer la montée des périls, le vieux tsar s'attribue un pouvoir sans limites sur les terres les plus riches de la vieille Russie. Elles prennent le nom d'opritchnina, du mot russe «opritch» qui signifie à part. Il en élimine les boyards. 12000 familles nobles sont ainsi chassées de l'opritchnina et l'administration de leurs terres est confiée aux hommes de main du tsar, les opritchniki. Mais ceux-ci, surnommés les «chiens du tsar» (ils portent une tête de chien à la selle de leur cheval !) commettront tant d'excès que le tsar devra plus tard les remplacer par une noblesse à son service.

Pour tenir les paysans dans la soumission, Ivan IV commence par restreindre leur liberté de circulation. C'est ainsi que la paysannerie russe entre peu à peu dans le servage (elle en est à peine sortie avec la fin du régime communiste).

Faillite

La fin du règne est placée sous le signe d'une horrible répression, ce qui vaut au tsar le surnom de Grozny («Terrible» ou «Redoutable»). Les boyards sont exterminés par milliers. Les habitants de la prestigieuse cité de Novgorod, au nord de Moscou, sont noyés pour s'être révoltés.

Ivan IV, qui s'est marié 7 fois (mieux que son contemporain, le roi d'Angleterre Henri VIII, qui s'en est tenu à une demi-douzaine d'épouses), pousse la folie meurtrière jusqu'à tuer son fils aîné Ivan à coups de bâton en 1581. Plusieurs décennies d'anarchie (le «temps des Troubles») s'annoncent avec la mort du tsar à 55 ans, le 18 mars 1584.

Dans la continuité de son grand-père et de son père, Ivan IV aura forgé l'État russe. Il l'aura aussi orienté vers les immensités de l'Asie. mais il a échoué dans sa tentative de le hisser à marches forcées au niveau de l'Occident. Si l'on met à part la prise de Kazan, tout son règne est une longue suite de défaites. Il laisse son pays meurtri, avec une population sans doute inférieure d'un tiers à ce qu'elle était au début de son règne !

D'autres que lui connaîtront semblable échec : Pierre le Grand et... Staline.

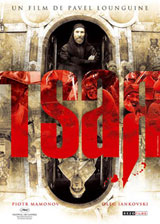

Ivan le Terrible au cinéma

Le cinéaste soviétique Serguei Eisenstein a mis en images «Ivan le Terrible» en 1943, afin d'exalter le nationalisme russe dans la guerre contre l'envahisseur allemand. Il a ainsi contribué à la gloire tardive et quelque peu imméritée du tsar.

Plus près de nous, en 2009, le personnage d'Ivan IV Grozni a aussi inspiré le cinéaste Pavel Lounguine, qui s'est rendu célèbre par des films au souffle mystique (L'île, Le pope,...).

Celui-ci raconte dans le film Tsar (ou Tzar) deux années terribles (1567-1569) durant lesquelles le souverain, écartelé entre mysticisme et violence, entre en conflit avec le métropolite de Moscou, son ancien ami d'enfance, Philippe. Ce dernier, tiré d'un monastère reculé et hissé à la plus haute place du clergé orthodoxe, signifie au tsar sa réprobation à l'égard de ses méthodes de gouvernement (tortures et massacres en veux-tu en voilà). Il finit par être déposé et étouffé par l'un des hommes de main du tsar.

Marco Polo

Les saints à fêter

Berard, Othon, Pierre, Adjutus et Accurse - Damascène - Danacte - Fauste de Riez - Fursy - Henri - Honorat de Lerins et Venance - Jacques de Tarentaise - Marcel (Pape et patron des grainetiers) - Maxime de Totma - Michee - Romain - Titien - Tozzo - Trivier (01560 et 01990)

Le dicton du jour

Prépare pour saint-Marcel,

tes graines nouvelles

Ils sont nés ce jour là

1254 Marco Polo, voyageur, aventurier.

1853 André Michelin, industriel, manufacturier.

1858 William Henry Pickering, astronome.

1876 Claude Buckenham, membre de l'équipe championne olympique de football en 1900.

1885 Kristian Oestervold, yachtman, champion olympique en classe 12 m (jauge 1907) en 1920.

1885 Enrico Porro, champion olympique de lutte gréco-romaine (68 kg) en 1908.

1888 Daniel Norling, gymnaste, champion olympique au concours général par équipe en 1908, au combiné système suédois par équipe en 1912 mais aussi champion olympique de saut d'obstacles (équitation) en 1920.

1893 Alfred Engelsen, gymnaste, champion olympique aux exercices libres par équipe en 1912.

1900 Helge Gustafon, gymnaste, champion olympique du système suédois par équipe en 1920.

1901 Fulgencio Batista y Zaldiva, dictateur cubain renversé par Fidel Castro en 1959.

1902 Eric Liddell, athlète, champion olympique du 400 m en 1924.

1911 Jay Hanna Dean, baseballer.

1912 Willi Kaiser, boxeur, champion olympique en mouche en 1936.

1925 Alice Louise Blanquart, dite Anne-Marie Carrière, actrice (La Cuisine au beurre, ...), humoriste, chansonnière, animatrice TV (« L'humour au féminin », « C'est pas sérieux »).

1934 Marcel Barrouh, joueur de ping-pong.

1935 Anthony Joseph Foyt, coureur automobile, vainqueur à Indianapolis en 1961, 1964, 1967, 1977 et des 24 heures du Mans en 1967.

1939 Lothar Metz, champion olympique de lutte gréco-romaine (82 kg) en 1968.

1942 Richard Borhinger, écrivain (C'est beau une ville la nuit), mais surtout acteur (Le grand chemin,...).

1942 Nicole Fontaine :

-docteur en droit

-diplômée de l'Institut d'études politiques

-députée européen

-présidente du parlement européen

-auteur d'ouvrages politiques : "Les députés européens. Qui sont-ils ? Que font-ils ?", "Le traité d'Amsterdam à l'intention de ceux qui aimeraient s'intéresser à l'Europe si elle était moins obscure" et "Mes combats".

-ministre déléguée à l'Industrie

1945 William Craig, nageur, champion olympique du 4 x 100 m quatre nages en 1964.

1948 John Carpenter, réalisateur.

1959 Helen Folasade Adu, dite Sade, chanteuse.

1971 Sergei Bruguera, tennisman.

1972 Sala Hissou, athlète, champion du monde sur 5 000 m en 1999 et recordman du monde du 10 000 m.

1979 Aaliyah Dana Haughton, chanteuse décédée beaucoup trop tôt d'un accident d'avion. Sa carrière commençait en force et promettait beaucoup : Back & Forth, At Your Best,...

Ils ont disparu ce jour là

1380 Charles V, roi de France de 1364 à 1380.

1599 Edmund Spenser, poète de la Renaissance anglaise.

1891 Léo Delibes, compositeur français, chanteur, pianiste, d'organiste, répétiteur au Théâtre lyrique, professeur au conservatoire de l'Opéra de Paris, auteur d'opéras bouffes, d'opéras-comiques et de ballets (Le roi l'a dit , Copélia, ...).

1901 Arnold Böcklin, peintre.

1951 Edith Hannam, championne olympique de tennis en double mixte sur court couvert et en simple sur court couvert en 1912.

1957 Arturo Toscanini, chef d'orchestre.

1961 Max Schoene, nageur, champion olympique du 200 m par équipe en 1900.

1981 Ali Lqtidar Shah Dara, membre de l'équipe championne olympique de hockey sur gazon en 1936.

1986 Jean Cassou, homme de lettres et fondateur du Musée National d'Art Moderne.

1891 Léo Delibes, organiste, compositeur, professeur de composition au conservatoire de Paris.

1942 Carole Lombard, actrice.

2001 Laurent-Désiré Kabila, président auto-proclamé de la République Démocratique du Congo. Il est assassiné à Kinshasa par un de ses gardes du corps.

2002 Jean-François Jonvelle, photographe, auteur de la célèbre et très controversée affiche "Demain j'enlève le bas" en 1981.

Quelques évènements

1556 Charles Quint, chef du saint empire romain germanique (Espagne, Pays-bas, Franche-Comté, Autriche, Allemagne, Sicile et Italie) abdique.

1816 Le Brésil, ancienne colonie portugaise devient un royaume.

1900 Dwight David invente la coupe Davis, épreuve de tennis par équipe nationales. Cinq matches opposent en simple ou en double les 4 représentants de leur pays.

1904 Le pape Pie X adresse une lettre au doyen du corps diplomatique auprès du Vatican pour que "dans les réceptions et soirées officielles auxquelles prennent part prélats et cardinaux, les femmes veuillent bien adopter un décolleté plus discret".

1919 Aux USA, ratification du 18e amendement de la constitution sur la prohibition de la vente et de la fabrication d'alcool. La prohibition est renforcée par le Volstead Act du 28 octobre 1919. Elle est appliquée le 16 janvier 1920 quand le 18e amendement prend effet.

1920 Entrée en vigueur de la loi sur la prohibition d'alcool au U.S.A..

1945 Une ordonnance signée par le Général De Gaulle nationalise les usines Renault. Pierre Lefaucheux est placée à la tête de la Régie et sortira dès 1946 la 4 CV.

1947 Vincent Auriol devient le premier Président de la IV République Française.

1953 Sortie du film "Manon des sources" de Marcel Pagnol avec Jacqueline Bouvier, Raymond Pellegrin et Rellys (Ugolin).

1954 René Coty devient le deuxième (et dernier) président de la IV République Française en succédant à Vincent Auriol.

1959 Un avion Curtis C-46 de la compagnie Austral Lineas Aéras se crashe à Mar de Plata et tue 51 de ses 52 passagers et membres d'équipage.

1959 Jon Konrads porte le record du monde du 200 m nage libre à 2 mn 2 s 2

1961 L'Intelligence Service britanique démantèle le plus grand réseau d'espionnage soviétique d'après-guerre.

1965 Ron Clarcke bat le record du monde du 5000 m en 13'34"8.

1969 Le Soyouz 4 et le Soyouz 5 réussissent le premier arrimage dans l'espace.

1978 Soyouz 26 redescend sur Terre avec Vladimir Djanibekov et Oleg Makarov venus avec Soyouz 27.

1979 Le Chah d'Iran (Mohammad Reza Pahlavi) part en exil.

1980 Le pétrolier Salem est sabordée et incendié par son équipage près de Dakar sur ordre de l'armateur. Le bâtiment un peu vieux doit faire l'objet d'une escroquerie à l'assurance. Malheureusement, lorsque les marin seront recueillis dans les canots de sauvetages, tous ont, avec eux, leurs effets personnels et des sandwiches frais en quantité. Le capitaine du bateau qui les recueille alertera les autorités sur cette anomalie et bientôt les aveux viendront.

1982 Première de l'émission Champs Elysée qui va durer jusqu'en 1990.

1990 Ari Vatanen reporte le 12e Paris Dakar sur une 405 Peugeot avec Berglund. Orioli en fait autant en moto.

1990 Yannick Noah bat Steeb en finale du tournoi de Sydney.

1991 L'U.S. Air Force commence ses raids aérien contre l'Irak.

1992 L'Aérospatiale et de MBB créent le groupement Eurocopter SA.

1996 L'ex-médecin personnel de François Mitterand qui vient de décéder, Le Dr Claude Gubler sort un livre, "Le grand Secret", dans lequel il affirme que le président se savait atteint d'un cancer disséminé dans ses os depuis 1981 et que depuis 1994, il n'était pas en état d'assumer ses fonctions à la tête de l'état français.

1996 Ouverture d'une information judiciaire contre X pour abus de confiance, complicité, recel, faux et usage de faux sur la gestion de l'Association pour la Recherche contre le Cancer (ARC).

2001 Le Jessica, pétrolier équatorien s'échoue dans les Galapagos. Le capitaine du navire n'avait pas la qualification nécessaire à un voyage jusqu'aux Galapagos avec un navire de cette taille. Le navire transportait 600 tonnes de Fuel Oil Diesel (FOD) et 300 tonnes de fuel Intermédiaire (IFO 120) et n'avait pas licence de transporter le second produit. Enfin, il n'était pas assuré pour le risque de pollution.

2001 Laurent-Désiré Kabila, président auto-proclamé de la République Démocratique du Congo, est assassiné à Kinshasa par un de ses gardes du corps.

2002 Le Conseil de Sécurité de l'ONU adopte une résolution exigeant de tous les pays qu'ils imposent un embargo sur les armes et une interdiction de voyager aux individus ou groupes associés à Oussama ben Laden, à son réseau, aux talibans, et que leurs biens financiers soient bloqués.

2003 Découverte au centre de stockage de munitions d'Ukhaider de "onze têtes chimiques de 122 mm et une tête qui doit encore être évaluée".

Le ridicule ne semble pas faire peur aux inspecteurs de l'ONU : dans les journaux télévisés français, on voit un inspecteur finir d'ouvrir une des têtes chimique et y mettre la sienne juste devant l'ouverture, et ce, sans le moindre masque bien sûr !

S'il avait le moindre doute sur l'usage chimique qui aurait pu être fait de ces "têtes chimiques" :

-il n'aurait pas ouvert l'extrémité en plein air

-il n'y aurait surement pas plongé son nez pour voir si c'est vide !

2008 L'agence américaine de règlementation des produits alimentaires (FDA) donne le feu vert à la commercialisation des produits provenant d'animaux clonés.

Publié à 08:57 par acoeuretacris

Tags : bonjour

L'idéal est pour nous

Ce qu'est une étoile pour le marin

Il ne peut être atteint

Mais il demeure un guide

Coluche

Publié à 20:52 par acoeuretacris

Tags : bonsoir

La joie

Est le soleil des âmes

Elle illumine

Celui qui la possède

Et réchauffe

Tous ceux qui en reçoivent les rayons

Ralph Waldo Emerson

Publié à 20:46 par acoeuretacris

Pour vous remercier de votre fidélité.Bisous.

Merci Mumu pour ce joli cadeau