Date de création : 09.04.2012

Dernière mise à jour :

11.02.2025

18683 articles

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Cinéma (959)

· A à Z : Sommaire (304)

· Mannequin de charme (914)

· Monde : France (3307)

· Musique (371)

· Calendrier : Événements (333)

· Monde : Etats Unis (1156)

· Département : Meuse (213)

· Cinéma : Films à classer (151)

· Calendrier : Naissances (246)

Thèmes

air amour annonce art article background base belle blogs cadre center centerblog

Articles les plus lus· Bienvenue sur

· Alessandra Sublet

· Lui : Célébrités nues

· 28 septembre : Naissances

· Loto (jeu de la Française des jeux)

· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés

· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)

· Omar Sharif

· A (Sommaire)

· Mannequin de charme : Sommaire

· Culotte : Sous les jupes des filles

· Julia Channel

· Femme

· Brigitte Lahaie

· Maureen O'Hara

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

écrire votre commentaire... peka eme

Par Anonyme, le 17.12.2024

lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.

il est toujours aussi gentil , accu

Par cuisine2jacques, le 15.12.2024

nicole aniston

Par Anonyme, le 26.10.2024

Monde : France

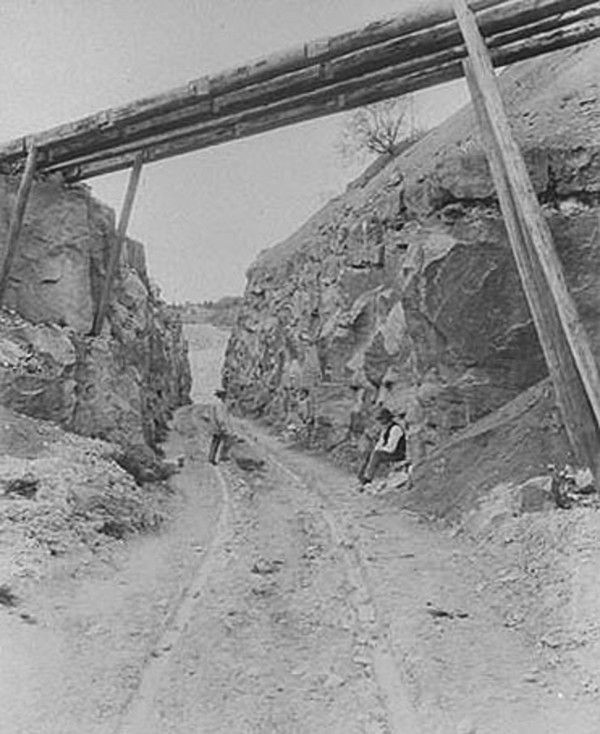

Pierre d'Euville

La pierre d'Euville est un type de pierre utilisé dans la construction de nombreux bâtiments. C'est une pierre de calcaire à entroques beige rosé et jaunâtre du Jurassique supérieur (Oxfordien, -160 millions d'années)

Le calcaire d'Euville est exploité à Euville, Géville et Commercy, dans les côtes de Meuse, dans le département de la Meuse, région Grand-Est. D'autres carrières plus anciennes furent exploitées à Sorcy et Lérouville...

Coloration

L'absence d'oxyde de fer caractérise cette pierre d'une extrême blancheur, et qui lui confère une réputation dans toute l'Europe et même au-delà

.

Caractéristiques

D'un grain très fin et d'une grande blancheur, la pierre dite d'Euville est en fait exploitée depuis des siècles dans les carrières de Sorcy (désormais fermées). Cette pierre de Sorcy, identique à la pierre d'Euville était le matériau idéal pour le sculpteur de la renaissance lorraine : Ligier Richier.

Constructions

De nombreux bâtiments, notamment en Lorraine, utilisent cette pierre :

À Nancy, c'est la principale pierre utilisée pour les bâtiments Art nouveau du mouvement de l'École de Nancy ainsi que de la plupart des édifices construits au XIXe siècle comme la basilique Saint-Epvre de Nancy,

le château de Commercy (XVIIe siècle),

la place Stanislas de Nancy (XVIIIe siècle),

les bâtiments de style École de Nancy construits en dehors de la ville comme la mairie d'Euville par exemple,

La Basilique Sainte-Jeanne-d'Arc de Domrémy-la-Pucelle,

Les mémoriaux Américains en Lorraine tels que :

la butte de Montsec et son mémorial du saillant de Saint-Mihiel ainsi que le Cimetière militaire du Saillant de Saint-Mihiel,

le cimetière américain d'Épinal,

le cimetière américain de Romagne-sous-Montfaucon,

le cimetière américain de Saint-Avold.

Les édifices construits en pierre de Sorcy antérieurs au XVIIIe siècle tels que :

la basilique de Saint-Nicolas-de-Port (XVIe siècle),

la cathédrale Saint-Étienne de Toul (XIIIe – XVIe siècle),

Les sculptures de Ligier Richier (XVIe siècle)

l'Abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson (XVIIIe siècle).

Il en existe également à Paris :

l'aile du Louvre édifiée sous Napoléon III,

le Grand Palais ainsi que le Petit Palais,

l'Opéra Garnier,

la gare de Paris-Est,

le pont Alexandre-III.

Les frises sculptées par Constant Roux qui entourent l'Institut de paléontologie humaine (fondation du Prince Albert Ier de Monaco) rue René Panhard le sont en pierre d'Euville.

le Monument aux Mères françaises de Paul Bigot, Henri Bouchard et Alexandre Descatoire pour le jardin du Monument-aux-Mères-Françaises

Cependant n'est pas en pierre d'Euville, comme le prétend pourtant une légende persistante, le socle de la statue de la Liberté à New York, qui est en fait constitué de béton et de granit provenant du Connecticut

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_d%27Euville | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Euville | |||||||||||||||||||||||||||

| Euville : La mairie | |||||||||||||||||||||||||||

| Euville : L'église Saint-Pierre-et-Saint-Paul | |||||||||||||||||||||||||||

| Euville : Personnalités liées à la commune | |||||||||||||||||||||||||||

| Euville : Évolution de la population | |||||||||||||||||||||||||||

| Pierre d'Euville | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

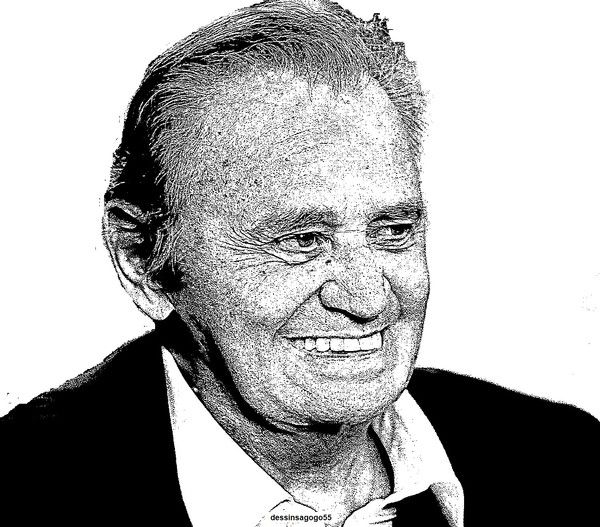

Roger Hanin

Roger Lévy, dit Roger Hanin, est un acteur, réalisateur et écrivain français, né le 20 octobre 1925 à Alger et mort le 11 février 2015 à Paris

Les ancêtres de Roger Hanin sont tous issus d’Algérie. Il est le quatrième des cinq enfants de Joseph Lévy (1894-1960) (fils de Salomon et Messaouda Guedj) et de Victorine Hanin (1891-1988) (fille de Meyer et Rachael Azoulay), famille juive modeste dans la basse casbah d'Alger en Algérie, où il grandit au 25 de la rue Marengo avant que sa famille s'installe à Bab El Oued, rue Mizon.

Son arrière-grand-père Joseph Lévy était marchand d’étoffes, son grand-père Salomon Lévy était rabbin et employé de mairie, et son père fonctionnaire des PTT qui épousa une de ses collègues de travail, Victorine Hanin.

Converti au catholicisme à l’occasion de son mariage avec la productrice Christine Gouze-Renal, l'acteur se définit lui-même ainsi : « Mon vrai nom, c'est Lévy. Mon père s'appelle Joseph Lévy. Ma mère Victorine Hanin. À l'origine, c'était Ben Hanine. C'est une fille Azoulay. Je suis 100 % kasher sur le plan génétique. Je suis fils de communiste et petit-fils de rabbin. Je me sens très juif. »

Il raconte que son père était un militant « nudiste » et qu'il emmenait ses filles nues à la plage, ce qui provoquait un scandale à l'époque. À la suite d'une maladie infantile, il doit pratiquer des disciplines sportives et deviendra première série de ping-pong et champion de France de basket-ball militaire interarmes

Renvoyé du lycée Bugeaud à cause des lois antisémites de Vichy qui imposent un numerus clausus en Algérie pour les élèves juifs dès 1941, Roger Hanin est finalement réintégré car son père, ancien combattant, est mutilé et invalide de guerre à 60 %. Il entame ensuite des études de pharmacie à la faculté mixte de médecine et de pharmacie d'Alger.

Après l'obtention d'une bourse pour ses bons résultats, il poursuit ses études de pharmacie à Paris en novembre 1948. En fin d'année, alors qu'il se rend à la faculté de pharmacie, un ami décorateur lui propose de faire de la figuration théâtrale dans une pièce pour laquelle il a conçu les décors. Enthousiasmé par cette expérience, il s'inscrit aux cours d'art dramatique de René Simon et Michel Vitold, prend des cours de diction pour perdre son accent pied-noir et se tourne vers le métier d'acteur. Il tient des petits rôles au théâtre et, à partir de 1952, au cinéma, prenant pour nom de scène celui de sa mère

Carrière

Avec sa carrure massive du joueur de basket qu'il fut dans sa jeunesse, Roger Hanin est d'abord cantonné dans des rôles de durs. Il obtient une certaine notoriété grâce au film La Valse du Gorille en 1959 mais se lasse de ces rôles stéréotypés.

C'est grâce à Alexandre Arcady, réalisateur du film Le Coup de sirocco à la fin des années 1970, qu'il devient un acteur populaire. Avec Le Grand Pardon et Le Grand Carnaval, du même réalisateur, au début des années 1980, il peut donner toute la mesure de son « identité pied-noir » et entrer en bonne place dans le box-office.

Ensuite, il réalise deux films notables, Train d'enfer et La Rumba, puis il connaît la consécration à la télévision avec son rôle du commissaire Navarro créé par un ami de François Mitterrand. Ce sera son rôle le plus célèbre. Il percevait trois millions de francs pour chaque épisode, record jamais égalé pour la télévision française. Le premier épisode de cette série télévisée, diffusé sur TF1, date d'octobre 1989. Le dernier tournage de Brigade Navarro a lieu le 31 octobre 2008.

« Il n'y a ni amertume ni nostalgie. J'ai fait mon tour, comme on dit. J'ai terminé. J'ai eu une carrière mirifique au sens littéral du terme. J'ai joué Othello, Macbeth, tous les grands auteurs, Pirandello, Beckett, Claudel, j'ai joué des grands rôles, je ne vais pas me mettre à bégayer. J'ai un grand projet : je vais vivre ! Sortir dans les grands restaurants, faire des voyages, lire, écrire, profiter du pognon que j'ai amassé sans avoir le temps de le dépenser jusqu'à maintenant. J'entre dans l'antichambre du paradis. »

Parcours politique

En juin 1968, à la demande de François Mitterrand, Roger Hanin se présente à Asnières aux élections législatives au nom de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste et parvient à mettre en ballottage un ministre du gouvernement, Albin Chalandon

En 1990, il est attaqué en justice par Jean-Marie Le Pen, après avoir traité le président du Front national de « véritable nazi ». Mis en examen pour diffamation, l'acteur est finalement relaxé.

Après la mort de François Mitterrand, il s'oppose aux nouveaux dirigeants du Parti socialiste et adhère au Parti communiste français, au service duquel il met sa notoriété. En 2007, il déclare vouloir voter pour le PCF à l'élection présidentielle. Le 6 février 2007, il déclare qu'il votera au second tour pour Nicolas Sarkozy, qu'il estime être « un homme de gauche ». De plus, il est selon lui révolutionnaire « d'élire un président de la République, petit-fils d'immigré hongrois ». Son engagement en faveur de Nicolas Sarkozy déçoit de nombreux militants de gauche, dont certains de sa génération.

Mort

Hospitalisé depuis le 8 février 2015 à l'hôpital Georges-Pompidou à Paris, Roger Hanin y meurt le 11 février 2015 à l'âge de 89 ans, à la suite d’une insuffisance respiratoire.

Le 12 février 2015, une cérémonie religieuse a lieu à la synagogue Buffault (le lieu même où ont été tournées plusieurs scènes du film Le Grand Pardon en 1981) dans le 9e arrondissement de Paris, en présence de nombreuses personnalités du cinéma et de la télévision.

Il est inhumé le 13 février 2015 dans le carré juif du cimetière israélite de Saint-Eugène (Bologhine), à Alger, où repose déjà son père, selon le souhait de sa famille, un retour sur sa terre natale

Vie privée

Roger Hanin, de son premier mariage avec Lisette Barucq, a une fille, Isabelle Hanin. Le 4 août 1959, il devient beau-frère par alliance de François Mitterrand par son mariage en secondes noces avec Christine Gouze-Rénal, sœur de Danielle Mitterrand. Il est l'un des intimes de François Mitterrand qui fut témoin à son mariage.

Après la mort de Christine Gouze-Rénal, il retrouve l'amour de 2004 à 2011 avec la pianiste Agnès Berdugo, rencontrée lors d’un récital à Quiberon dont il est un hôte régulier du Centre de thalassothérapie.

Membre du comité d'honneur de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD), il cosigne en 2009 un texte réclamant la dépénalisation de l'euthanasie. À la même époque, il reconnaît un enfant adultérin, David Greenwald (né en 1989).

En novembre 2009, il est victime d'un accident vasculaire cérébral en pleine rue à Saint-Tropez. En raison de la dégradation de son état de santé, il est, à sa demande, placé sous curatelle de sa fille en 2011.

Alors qu'il est sous curatelle, fin 2013, l'acteur demande en justice aux fils de l'ancien président de la république, Gilbert et Jean-Christophe Mitterrand, le remboursement de 300 000 euros qu'il a prêtés à Danielle Mitterrand pour payer la caution de son fils Jean-Christophe dans l'affaire de l'Angolagate. Il est débouté de sa demande en 2014. Reclus dans son appartement du XVIe arrondissement dans les derniers mois de sa vie, il est victime de fréquents troubles de la mémoire, incapable de marcher et presque sourd

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| https://fr.wikipedia.org/wiki/Roger_Hanin | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Roger Hanin : Filmographie

Filmographie

Acteur

Cinéma

1951 : Seul dans Paris d'Herve Bromberger : un consommateur à la terrasse d'un café

1951 : Maître après Dieu de Louis Daquin : un soldat allemand

1952 : Nous sommes tous des assassinsd'André Cayatte : un employé de la prison

1952 : Le Chemin de Damas de Max Glass : un disciple

1953 : La Môme vert-de-gris de Bernard Borderie : un garde du corps

1955 : Série noire de Pierre Foucaud : Ménard

1955 : Les Hussards d'Alex Joffé : Un soldat

1955 : Gas-Oil de Gilles Grangier : René Schwob, un gangster

1956 : Vous pigez ? de Pierre Chevalier : Istria

1957 : Celui qui doit mourir de Jules Dassin : Pannagotaros

1957 : Escapade de Ralph Habib : Olivier

1958 : Tamango de John Berry : 1er Mate Bebe

1958 : Sois belle et tais-toi de Marc Allégret : Charlemagne

1958 : Une balle dans le canon de Michel Deville : Dick

1958 : Un drôle de dimanche de Marc Allégret : Sartori

1958 : Le Désordre et la Nuit de Gilles Grangier : Albert Simoni

1958 : La Chatte d'Henri Decoin : Pierre

1959 : La Sentence de Jean Valère : Antoine

1959 : Le Fric de Maurice Cloche : Robert Bertin

1959 : Ramuntcho de Pierre Schoendoerffer : Itchoa

1959 : Du rififi chez les femmes d’Alex Joffé : L'Insecte

1959 : La Valse du Gorille de Bernard Borderie : Géo Paquet, dit « Le Gorille »

1959 : À bout de souffle de Jean-Luc Godard : Cal Zombach

1960 : Petit jour de Jackie Pierre

1960 : L'Ennemi dans l'ombre de Charles Gérard : Serge Cazais

1960 : Rocco et ses frères de Luchino Visconti : Morini

1960 : L'Affaire d'une nuit d'Henri Verneuil : Michel Ferréol

1961 : Le Miracle des loups d'André Hunebelle : Charles le Téméraire

1961 : Vive Henri IV, vive l'amour de Claude Autant-Lara : Ravaillac

1961 : Les Bras de la nuit de Jacques Guymont : Landais

1962 : Les Ennemis d'Édouard Molinaro : Jean de Fursac

1962 : La Marche sur Rome de Dino Risi : Capitaine Paolinelli

1962 : Le Gorille a mordu l'archevêque de Maurice Labro : Géo Paquet, dit « Le Gorille »

1963 : Un mari à prix fixe de Claude de Givray

1964 : Le Hibou chasse la nuit de Werner Klingler

1964 : Le Tigre aime la chair fraîche de Claude Chabrol : Louis Rapière, le Tigre

1964 : Marie-Chantal contre le docteur Kha de Claude Chabrol : Bruno Kerrien, l'espion français

1965 : Le Tigre se parfume à la dynamitede Claude Chabrol : Louis Rapière, le Tigre

1965 : Passeport diplomatique agent K 8de Robert Vernay : Mirmont

1965 : Corrida pour un espion de Maurice Labro : Stuart

1966 : Via Macao de Jean Leduc : Michel

1966 : Carré de dames pour un as de Jacques Poitrenaud : Dan Layton

1966 : Les 13 fiancées de Fu Manchu (The Brides of Fu Manchu) de Don Sharp : l'inspecteur Grimaldi

1966 : Le Solitaire passe à l'attaque de Ralph Habib : Frank Normand

1967 : Le Canard en fer blanc de Jacques Poitrenaud : François Cartier

1968 : Les Hommes de Las Vegasd’Antonio Isasi-Isasmendi : Le patron

1969 : La Main de Henri Glaeser : l'inspecteur / le producteur

1969 : Bruno, l'enfant du dimanche de Louis Grospierre

1970 : Le Clair de Terre, de Guy Gilles : Le père de Pierre

1971 : Une femme libre de Claude Pierson : André

1971 : Les Aveux les plus doux d'Édouard Molinaro : Inspecteur Borelli

1972 : La Poursuite sauvage (The Revengers) de Daniel Mann : Quiberon

1973 : Les Grands Fusils de Duccio Tessari : Carré

1973 : Le Concierge de Jean Girault : Barbarin

1973 : Le Protecteur de Roger Hanin : Julien

1975 : Le Faux-cul de Roger Hanin : Kaminsky

1978 : L'Amant de poche de Bernard Queysanne

1978 : Le Coup de sirocco d'Alexandre Arcady : Albert Narboni

1978 : Le Sucre de Jacques Rouffio : Kerbaoui

1979 : Certaines Nouvelles de Jacques Davila : Georges

1981 : Le Grand Pardon d'Alexandre Arcady : Raymond Bettoun

1982 : Les Misérables de Robert Hossein : L'aubergiste

1982 : La Baraka de Jean Valère : Aimé Prado

1983 : Attention ! Une femme peut en cacher une autre de Georges Lautner : Philippe

1983 : Le Grand Carnaval d'Alexandre Arcady : Léon Castelli

1983 : L'Étincelle de Michel Lang : Maurice

1984 : Train d'enfer de Roger Hanin : Commissaire Couturier

1985 : La Galette du roi de Jean-Michel Ribes : Victor Harris

1986 : La Rumba de Roger Hanin : Beppo Manzoni

1987 : Dernier Été à Tanger d'Alexandre Arcady : William Barres

1987 : Lévy et Goliath de Gérard Oury : Dieu (voix uniquement)

1989 : L'Orchestre rouge de Jacques Rouffio : Berzine

1989 : L'Union sacrée d'Alexandre Arcady : le père de Simon (caméo)

1990 : Jean Galmot, aventurier d'Alain Maline : Georges Picard

1992 : Le Grand Pardon 2 d'Alexandre Arcady : Raymond Bettoun

1993 : Le Nombril du monde d'Ariel Zeitoun : Scali

1997 : Soleil de Roger Hanin : Professeur Lévy

Télévision

Séries télévisées

1965 : Le train bleu s'arrête 13 fois, série adaptée par René Wheeler, d'après Boileau et Narcejac, épisode 6 : Beaulieu, le piège de Serge Friedman

1978 : Il était un musicien

1989 : Les Grandes Familles, mini-série en 3 épisodes d'Édouard Molinaro : Lucien Maublanc

1989-2007 : Navarro, série télévisée créée par Pierre Grimblat et Tito Topin : commissaire principal Antoine Navarro

1990 : Le Gorille : Maurier (un épisode)

1997 : Maître Da Costa série télévisée de Bob Swaim d'après Frédéric Dard : Maître Julien Da Costa

2007-2009 : Brigade Navarro : commissaire divisionnaire Antoine Navarro

Téléfilms

1968 : Cinq jours d'automne de Pierre Badel

1969 : Au théâtre ce soir : La Nuit du 9 mars de Jack Roffey et Gordon Harbord, adaptation Roger Féral, mise en scène Henri Soubeyran, réalisation Pierre Sabbagh, Théâtre Marigny

1970 : Au théâtre ce soir : Jupiter de Robert Boissy, mise en scène Jacques-Henri Duval, réalisation Pierre Sabbagh, Théâtre Marigny

1971 : Prière pour Éléna d'Abder Isker : Enrico Segura

1977 : La Mort du Téméraire de Roger Viry-Babel : Charles le Téméraire

1979 : Othello, d'Yves-André Hubert : Othello

1980 : Au bon beurre d'Édouard Molinaro : Charles-Hubert Poissonnard

1981 : Henri IV de Jeannette Hubert

1983 : Le Crime de Pierre Lacaze de Jean Delannoy : Pierre Lacaze

1987 : Dorothée Show

1991 : Le cadeau de Noël

1993 : Chambre 12, Hôtel de Suède, téléfilm documentaire de Claude Venturaet Xavier Villetard : lui-même

1995 : Samson le magnifique d'Étienne Périer : Jacques Brachart

1996 : Une femme explosive de Jacques Deray : Muller

1999 : La Femme du boulanger de Nicolas Ribowski : Aimable, le boulanger

2000 : La Trilogie Marseillaise : Marius de Nicolas Ribowski : César

2000 : La Trilogie Marseillaise : Fanny de Nicolas Ribowski : César

2000 : La Trilogie Marseillaise : César de Nicolas Ribowski : César

2000 : Anibal de Pierre Boutron : l'acteur

2001 : L'Étrange Monsieur Joseph de Josée Dayan : Joseph Joanovici

2003 : Ne meurs pas de José Pinheiro : Dalembert

2005 : Mademoiselle Navarro de Jean Sagols : le commissaire Navarro

2006 : La Femme et le pantin d'Alain Schwarzstein : Charles Mathéo

2007 : Roger Hanin, toute une vied'Hugues de Rosière (documentaire)

2008 : César Lévy d'Alain Schwarzstein : César Lévy

Réalisateur

Cinéma

1973 : Le Protecteur

1975 : Le Faux-cul

1980 : Le Coffre et le Revenant, téléfilm adapté de la nouvelle éponyme de Stendhal, dans la série « Le roman du samedi »

1984 : Train d'enfer

1986 : La Rumba

1997 : Soleil

Télévision

1978-1979 : Il était un musicien : 2 épisodes

1990 : Le Gorille : un épisode

Producteur

1978-1979 : Il était un musicien : 7 épisodes

Théâtre

1951 : Vogue la galère de Marcel Aymé, mise en scène Georges Douking, Théâtre de la Madeleine

1952 : La Jacquerie de Prosper Mérimée, mise en scène Clément Harari, Théâtre Charles de Rochefort

1952 : La Résurrection des corps de Loys Masson, mise en scène Michel Vitold, Théâtre de l'Œuvre

1953 : Les Aveux les plus doux de Georges Arnaud, mise en scène Michel de Ré, Théâtre du Quartier Latin

1953 : La Maison de la nuit de Thierry Maulnier, mise en scène Marcelle Tassencourt & Michel Vitold, Théâtre Hébertot

1954 : Les salauds vont en enfer de Frédéric Dard, mise en scène Robert Hossein, Théâtre du Grand-Guignol

1954 : La Condition humaine d'André Malraux, mise en scène Marcelle Tassencourt, Théâtre Hébertot

1954 : Othello de William Shakespeare

1954 : Macbeth de William Shakespeare

1954 : Carlos et Marguerite de Jean Bernard-Luc, mise en scène Christian-Gérard, Théâtre de la Madeleine

1955 : Le Prince d'Égypte de Christopher Fry, mise en scène Marcelle Tassencourt, Théâtre du Vieux-Colombier

1955 : La Chair de l'orchidée adaptation Frédéric Dard et Marcel Duhamel d'après James Hadley Chase, mise en scène Robert Hossein, Théâtre du Grand-Guignol

1956 : Les Sorcières de Salem de Arthur Miller, mise en scène Raymond Rouleau, Théâtre des Célestins

1956 : La Nuit romaine d'Albert Vidalie, mise en scène Marcelle Tassencourt, Théâtre Hébertot

1957 : Wako, l’abominable homme des neiges de Roger Duchemin, mise en scène Jean Le Poulain, Théâtre Hébertot

1959 : Dix Ans ou dix minutes de Grisha Dabat, mise en scène Jean Le Poulain, Théâtre Hébertot

1959 : Le Vélo devant la porte adaptation Marc-Gilbert Sauvajon d'après Desperate Hours de Joseph Hayes, mise en scène Jean-Pierre Grenier, Théâtre Marigny

1960 : La Nuit du 9 mars de Jack Roffey39et Gordon Harbord40, adaptation Roger Féral, mise en scène Henri Soubeyran, Théâtre des Ambassadeurs

1962 : L'Otage de Paul Claudel, mise en scène Bernard Jenny, Théâtre du Vieux-Colombier

1962 : Le Pain dur de Paul Claudel, mise en scène Bernard Jenny, Théâtre du Vieux-Colombier

1962 : Le Père humilié de Paul Claudel, mise en scène Bernard Jenny, Théâtre du Vieux-Colombier

1963 : Othello de William Shakespeare, mise en scène Marcelle Tassencourt, Odéon-Théâtre de France

1964 : Macbeth de William Shakespeare, mise en scène Claude Chabrol, Théâtre Montansier

1969 : Le Contrat de Francis Veber

1970 : Les Guss d'Anne Caprile, mise en scène Roberto Rossellini, Théâtre du Vieux-Colombier

1970 : Zorglub de Richard Bohringer

1970 : Ciel, où sont passées les dattes de tes oasis ? de Roger Hanin, mise en scène Jacques Ardouin, Théâtre de la Potinière

1972 : Le Contrat de Francis Veber, mise en scène Pierre Mondy, Théâtre des Célestins, tournée Karsenty-Herbert

1973 : Virgule de Roger Hanin, Théâtre Daunou

1979 : Lucrèce Borgia de Victor Hugo, mise en scène Roger Hanin (avec Magali Noël, Michel Auclair, David Clair, Jean-Marie Galey...)

1980 : Une chambre pour enfant sage de Didier Decoin, mise en scène Pierre Vielhescaze, Théâtre Tristan Bernard

1983 : Argent, mon bel argent de Roger Hanin, mise en scène de l'auteur, Théâtre Daunou

1983 : Un grand avocat d’Henry Denker, mise en scène Robert Hossein, Théâtre Mogador

1984 : Duetto de Jeannine Worms, mise en scène Yutaka Worms

1984 : La Chasse aux dragons de Jeannine Worms, mise en scène Yutaka Wada, Théâtre de l'Œuvre

1996 : En attendant Godot de Samuel Beckett, mise en scène Pierre Boutron

1997 : Tartuffe de Molière

2001 : Une femme parfaite de Roger Hanin, mise en scène de l'auteur, Théâtre Marigny

2006 : Un petit pull over angora de Daniel Saint-Hamont, Théâtre Le Temple

Publications

Romans

L'ours en lambeaux, éd. Encre, 1983

Le voyage d'Arsène, éd. Grasset, 1985

Les gants blancs d'Alexandre, éd. Grasset 1994

Les sanglots de la fête, éd. Grasset 1996

L'hôtel de la Vieille Lune, éd. Grasset 1998

Dentelles, éd. Grasset, 2000

Lettre à un ami mystérieux, éd. Grasset, 2001

Gustav, éd. Grasset, 2003

L'Horizon, éd. Grasset, 2005

Loin de Kharkov, éd. Grasset, 2007

Carnet de survie, éd. Balland 2009

Théâtre

Une femme parfaite, éd. L'Avant-scène théâtre, 2004

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| https://fr.wikipedia.org/wiki/Roger_Hanin | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

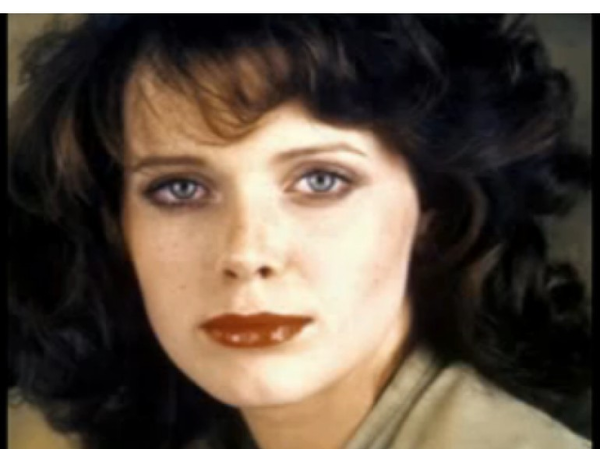

Emmanuelle

Emmanuelle est un film érotique français réalisé par Just Jaeckin sur le scénario de Jean-Louis Richard d'après le roman éponyme d'Emmanuelle Arsan, mettant en scène Sylvia Kristel dans le rôle-titre, Alain Cuny et Marika Green. Distribué par Parafrance Films, ce film est sorti le 26 juin 1974 en France. Il a donné lieu à une série de films et de téléfilms mettant en scène le même personnage.

Ce fut l'un des plus gros succès du cinéma français, attirant dans les salles françaises près de neuf millions de spectateurs et plus de cinquante millions dans le monde. Le succès fut tel qu'une salle le programma à Paris pendant dix ans, proposant en été un sous-titrage en anglais pour les touristes. Ce succès initia durablement une série de films et téléfilms.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuelle_(film,_1974) | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Sylvia Kristel | |||||||||||||||||||||||||||

| Emmanuelle | |||||||||||||||||||||||||||

| Emmanuelle | |||||||||||||||||||||||||||

| Emmanuelle : Distribution | |||||||||||||||||||||||||||

| Emmanuelle : Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||

| Emmanuelle : La chanson | |||||||||||||||||||||||||||

| Emmanuelle (prénom) | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Emmanuelle

Emmanuelle, une jeune femme aisée, rejoint son mari, un diplomate en poste à Bangkok. Le trajet en avion l'ennuie et la belle oisive s'offre à deux passagers sans attendre l'atterrissage.

L'ennui persistant, Emmanuelle use sans ménagement de la totale liberté qu'entend lui laisser son mari, soucieux d'amener sa femme à plus d'abandon. Elle fait la rencontre de deux jeunes femmes, Marie-Ange et Bee, qui l'initient aux jeux de l'amour.

Emmanuelle découvre donc le goût des très jeunes filles en fleur, puis les séductions du sadisme bien tempéré avec Bee, avant de confier à l'inénarrable Mario, professeur d'érotisme réputé en Thaïlande, le soin de lui faire parcourir toute la gamme des plaisirs. « Il faudrait mettre le couple hors la loi » se répète en conclusion Emmanuelle.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuelle_(film,_1974) | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Sylvia Kristel | |||||||||||||||||||||||||||

| Emmanuelle | |||||||||||||||||||||||||||

| Emmanuelle | |||||||||||||||||||||||||||

| Emmanuelle : Distribution | |||||||||||||||||||||||||||

| Emmanuelle : Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||

| Emmanuelle : La chanson | |||||||||||||||||||||||||||

| Emmanuelle (prénom) | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Emmanuelle : Fiche technique

Réalisation : Just Jaeckin

Assistant réalisateur : Philippe Leriche

Scénario : Jean-Louis Richard d'après le roman éponyme d'Emmanuelle Arsan

Production : Yves Rousset-Rouard

Sociétés de production : Trinacra Films, Orphée Productions

Distribution : Parafrance Films

Costumes : Georges Bril et Sylvia Panigel

Musique : Pierre Bachelet, Francis Lai, King Crimson

Direction musicale : Hervé Roy

Photographie : Richard Suzuki

Cadreur : Robert Fraisse

Montage : Claudine Bouché

Budget :

Format : Couleur (Eastmancolor) - 1.66:1 • 35mm - Mono

Genre : Érotique

Durée : 105 minutes

Langue : française

Pays : France

Sortie : 26 juin 1974

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuelle_(film,_1974) | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Sylvia Kristel | |||||||||||||||||||||||||||

| Emmanuelle | |||||||||||||||||||||||||||

| Emmanuelle | |||||||||||||||||||||||||||

| Emmanuelle : Distribution | |||||||||||||||||||||||||||

| Emmanuelle : Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||

| Emmanuelle : La chanson | |||||||||||||||||||||||||||

| Emmanuelle (prénom) | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Emmanuelle : Distribution

Patrick charles : Mario

Marika Green : Bee

Daniel Sarky : Jean

Jeanne Colletin: Ariane

Jackie Chan : Chang le voyeur

Christine Boisson : Marie-Ange

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuelle_(film,_1974) | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Sylvia Kristel | |||||||||||||||||||||||||||

| Emmanuelle | |||||||||||||||||||||||||||

| Emmanuelle | |||||||||||||||||||||||||||

| Emmanuelle : Distribution | |||||||||||||||||||||||||||

| Emmanuelle : Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||

| Emmanuelle : La chanson | |||||||||||||||||||||||||||

| Emmanuelle (prénom) | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Emmanuelle : La chanson

Parole de Emmanuelle: Pierre Bachelet

Mélodie d'amour chante le coeur d'Emmanuelle

Qui bat coeur à corps perdu

Mélodie d'amour chante le coeur d'Emmanuelle

Qui vit corps à coeur déçu

Tu es encore

Presque une enfant

Tu n'as connu

Qu'un seul amant

Mais à vingt ans

Pour rester sage

L'amour est un

Trop long voyage

Mélodie d'amour chante le coeur d'Emmanuelle

Qui bat coeur à corps perdu

Mélodie d'amour chante le coeur d'Emmanuelle

Qui vit corps à coeur déçu

L'amour à coeur

Tu l'as rêvé

L'amour à corps

Tu l'as trouvé

Tu es en somme

Devant les hommes

Comme un soupir

Sur leur désir

Mélodie d'amour chante le coeur d'Emmanuelle

Qui bat coeur à corps perdu

Mélodie d'amour chante le coe?ur d'Emmanuelle

Qui vit corps à coeur déçu

Tu es si belle

Emmanuelle

Cherche le coeur

Trouve les pleurs

Cherche toujours

Cherche plus loin

Viendra l'amour

Sur ton chemin

Mélodie d'amour chante le coeur d'Emmanuelle

Qui bat coeur à corps perdu

Mélodie d'amour chante le coeur d'Emmanuelle

Qui vit corps à coeur déçu

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuelle_(film,_1974) | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Sylvia Kristel | |||||||||||||||||||||||||||

| Emmanuelle | |||||||||||||||||||||||||||

| Emmanuelle | |||||||||||||||||||||||||||

| Emmanuelle : Distribution | |||||||||||||||||||||||||||

| Emmanuelle : Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||

| Emmanuelle : La chanson | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

L'affaire Grégory

L'affaire Grégory Villemin — ou affaire (du petit) Grégory, ou affaire Villemin — est une affaire criminelle française qui débute le 16 octobre 1984 en fin d'après-midi, lorsque Christine Villemin signale la disparition de Grégory, son fils de quatre ans, du domicile familial, situé à Lépanges-sur-Vologne. Le même jour, le corps sans vie de l'enfant est retrouvé par des pompiers vers 20h30 à près de sept kilomètres de là, dans la Vologne, une rivière des Vosges. La photographie du repêchage du corps de Grégory vers 21h15, les pieds, les mains et le cou liés par des cordelettes et un bonnet de laine rabattu sur le visage paraît dans la presse et marque d'emblée l'opinion publique. L'affaire attire rapidement de nombreux journalistes, français puis étrangers et, dès le surlendemain, fait la une de la presse nationale.

Ce cas est considéré comme exceptionnel dans l'histoire judiciaire française en raison de son ancienneté, de son contexte, du profil de la victime et enfin du caractère énigmatique du mobile et des circonstances du crime. En plus de trente-cinq ans, l'affaire connaît divers rebondissements et donne lieu à de nombreuses erreurs de procédure, au point qu'elle fait généralement figure d'exemple parmi les pires échecs de l'institution judiciaire, dont les manquements dès le début de l'enquête semblent avoir empêché toute identification du ou des coupables.

En raison du rôle que les médias ont joué à cette occasion, une grande partie d'entre eux se verront reprocher tant leur traitement « feuilletonnesque » de l'affaire que leur manque d'objectivité et leur intrusion inadmissible à la fois dans la vie privée des intéressés et dans l'enquête judiciaire. Cet emballement médiatique a gravement nui à la sérénité et à l'objectivité des investigations. Certains des protagonistes ont reconnu plus tard les difficultés qu'ils avaient rencontrées à l'époque pour rester cantonnés dans leur rôle propre (selon le cas, enquêteur ou journaliste).

Cette affaire a pour conséquence l'évolution des techniques de la police scientifique française (celles qui ont été mises en œuvre à l'époque apparaissant rétrospectivement comme rudimentaires), et a donné lieu à une réflexion sur la relation aux médias des personnes engagées dans une enquête de police ou de gendarmerie, qu'il s'agisse des enquêteurs eux-mêmes, des magistrats ou encore des avocats. Par ailleurs l'affaire contribue à faire évoluer les procédures d'investigation, ainsi que les lois sur la présomption d'innocence et le secret de l'instruction. Lorsqu'elle revient au premier plan de l'actualité en juin 2017, le premier juge d'instruction, Jean-Michel Lambert, très critiqué pour sa gestion du dossier, se suicide le 11 juillet 2017.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| 24 août : Naissances | |||||||||||||||||||||||||||

| 16 octobre 1984 | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Christophe Maé

Christophe Martichon, dit Christophe Maé, est un auteur-compositeur-interprète français né le 16 octobre 1975 à Carpentras (Vaucluse).

Biographie

Passionné de tennis et de ski, il doit abandonner le sport à la suite d'une polyarthrite chronique, qui l'immobilise à l'âge de 16 ans. C'est alors qu'il découvre la musique de Stevie Wonder, qui lui donne envie d'apprendre l'harmonica. Il découvre également celle de Bob Marley, auquel il adressera plus tard une chanson : Mon père spirituel. C'est à cette époque qu'il apprend à jouer de la guitare.

À l'origine de sa vie professionnelle, Christophe Maé est pâtissier, il a été reçu au diplôme de CAP pâtisserie et fait ses premiers pas dans la vie active dans la boulangerie de ses parents à Carpentras avant d'abandonner cette carrière familiale.

Il se produit dans des bars de stations balnéaires et de sports d'hiver jusqu'à l'âge de 30 ans et participe à divers galas, dans un style reggae, soul et blues. À 22 ans, il participe à l'émission Graines de star en interprétant la chanson de Jamiroquai, Virtual Insanity. Il fait également la première partie de Cher, Seal ou encore Jonatan Cerrada. En 2003, il interprète la chanson Back to Bornsville dans le film Mais qui a tué Pamela Rose ? de Kad et Olivier.

Famille

Il est en couple avec Nadège Sarron et ils ont deux fils : Jules (né le 11 mars 2008) et Marcel (né le 16 août 2013). Ils se sont mariés civilement le 29 juin 2017 en Corse-du-Sud, à la mairie de Porto-Vecchio, et le 1er juillet 2017 religieusement.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Musique : Sommaire | |||||||||||||||||||||||||||

| Musique : Postes (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Biographie | Christophe Maé | ||||||||||||||||||||||||||

| Titre | Christophe Maé : L'amour | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||