Date de création : 09.04.2012

Dernière mise à jour :

11.02.2025

18683 articles

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Cinéma (959)

· A à Z : Sommaire (304)

· Mannequin de charme (914)

· Monde : France (3307)

· Musique (371)

· Calendrier : Événements (333)

· Monde : Etats Unis (1156)

· Département : Meuse (213)

· Cinéma : Films à classer (151)

· Calendrier : Naissances (246)

Thèmes

air amour annonce art article background base belle blogs cadre center centerblog

Articles les plus lus· Bienvenue sur

· Alessandra Sublet

· Lui : Célébrités nues

· 28 septembre : Naissances

· Loto (jeu de la Française des jeux)

· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés

· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)

· Omar Sharif

· A (Sommaire)

· Mannequin de charme : Sommaire

· Culotte : Sous les jupes des filles

· Julia Channel

· Femme

· Brigitte Lahaie

· Maureen O'Hara

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

écrire votre commentaire... peka eme

Par Anonyme, le 17.12.2024

lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.

il est toujours aussi gentil , accu

Par cuisine2jacques, le 15.12.2024

nicole aniston

Par Anonyme, le 26.10.2024

Monde : France

Femmes usine de munition 1917

Femmes usine de munition 1917

Condamnation d'institutrices pacifistes

En France, sous Clémenceau, l'institutrice féministe et militante pacifiste Hélène Brion est arrêtée et condamnée en conseil de guerre. Elle est inculpée de « défaitisme ».

Le 31 octobre, Colette Reynaud et Louise Bodin fondent « La voix des femmes », revue hebdomadaire socialiste féministe et pacifiste.

Cécile Brunschvicg participe à la mise en place de l'École des surintendantes d'usine.

Au Canada, les femmes obtiennent le droit de voter aux élections fédérales.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

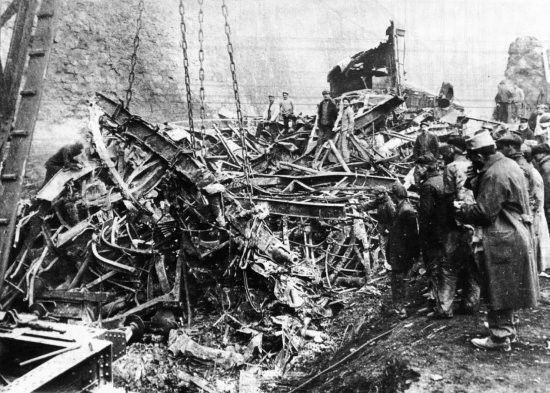

Accident ferroviaire de Saint-Michel-de-Maurienne

Photographie prise pendant les opérations de déblaiement montrant les débris des voitures du train accidenté

L'accident ferroviaire de Saint-Michel-de-Maurienne, qui s'est déroulé le 12 décembre 1917 dans les Alpes, est le plus grave accident ferroviaire survenu en France.

Le déraillement, survenu dans la descente de la vallée de la Maurienne entre Modane et Saint-Michel-de-Maurienne dans le département de la Savoie, d'un train en surcharge rempli de permissionnaires revenant du front italien, a fait 435 morts

Contexte

À la suite de la défaite de l'armée italienne lors de la bataille de Caporetto du 24 octobre 1917, un corps expéditionnaire franco-britannique de 120 000 hommes est envoyé dans le nord-est de l'Italie pour renforcer le front italien. Un mois plus tard et une fois la situation stabilisée, le général Fayolle, commandant des troupes françaises en Italie, accorde des permissions à ses soldats qui avaient déjà combattu auparavant sur le front de l'Est de la France. Le transport des permissionnaires est organisé par la Direction des transports militaires aux armées (DTMA) laquelle utilise les services et les matériels des compagnies de chemins de fer françaises et italiennes.

À la fin du mois de novembre 1917, la DTMA établit un plan de transport ferroviaire pour acheminer les soldats permissionnaires depuis Vicence, ville italienne de la plaine du Pô, jusqu'aux gares de Lyon et de Chagny, en Saône-et-Loire. Le plan prévoit la mise en place d'un train journalier pour transporter 600 soldats vers la France durant une période initiale de six jours. Le premier de ces trains quitte l'Italie le 30 novembre à 18 h, arrive à Modane le lendemain à 16 h et poursuit son trajet en France. Ce dispositif est renouvelé pour une nouvelle période de six jours, le nombre de soldats transportés est même doublé pour les trains quittant l'Italie les 11 et 12 décembre. En outre, la gare de départ est maintenant celle de Bassano del Grappa située au nord-est de celle de Vicence.

Le train qui quitte la ville italienne de Bassano del Grappa le 11 décembre 1917 emporte 1 200 permissionnaires français et comporte dix-sept voitures. Il arrive au milieu de l'après-midi du 12 décembre 1917 à Turin et prend la direction du tunnel du Mont-Cenis via la vallée de Suse. Compte tenu de son tonnage (530 tonnes) dû à sa longueur et à sa composition, le train est divisé en deux au départ de la gare de Bardonnèche car il ne pouvait pas gravir les pentes qui mènent au tunnel. Les deux rames ainsi constituées gagnent séparément la gare de Modane dans la nuit où elles sont ré-assemblées pour constituer le train PLM ML 3874. À 22 h 47, le train de permissionnaires quitte Modane en direction de Chambéry. Il déraille quelques minutes plus tard à 14 km en aval de Modane, avant son passage à Saint-Michel-de-Maurienne, au lieu-dit La Saussaz.

Composition du train

À son départ de la gare italienne de Bassano del Grappa, le train de permissionnaires français est composé de dix-sept voitures. À son arrivée à la gare frontière de Bardonèche il est scindé en deux rames pour rejoindre le tunnel du Mont-Cenis :

treize des dix-sept voitures et un fourgon additionnel sont assemblés pour constituer la rame 7020 ;

les quatre autres voitures, un fourgon ainsi que trente et un wagons vides sont assemblés pour constituer la rame MM.

Les deux rames italiennes arrivent à Modane dans la soirée du 12 décembre 1917. La rame 7020 est mise en attente sur la voie no 25 de la gare et la rame MM sur la voie no 2. La locomotive PLM 2592, qui attendait sur la voie no 24 depuis le milieu de l’après-midi, doit réassembler les voitures du train de permissionnaires pour composer le train ML 3874 à destination de Chambéry. La manœuvre de reconstitution du train est cependant retardée par le passage et l'arrêt de deux trains de voyageurs dont le train express no 12604 à destination de Paris. La plupart des officiers permissionnaires profiteront de la présence de ce train civil pour quitter le train militaire et continuer leur parcours séparément des autres soldats

Le train ML 3874 reconstitué comporte : la locomotive 2592 et son tender, un fourgon de tête, dix-sept voitures et un fourgon de queue. Quinze voitures sont à bogies, les deux autres voitures ainsi que les deux fourgons sont à essieux. Toutes les voitures sont en bois, de fabrication italienne, et appartiennent à la compagnie Ferrovie dello Stato (FS). Le fourgon de tête appartient aussi à la FS tandis que celui de queue appartient à la Compagnie des chemins de fer du Nord. La longueur du train est de 350 mètres pour un poids à vide de 526 tonnes

Toutes les voitures disposent du système de freinage automatique continu et d'un système manuel11. Cependant, au départ du train, le système de freinage automatique ne reste activé que sur le fourgon de tête et les deux premières voitures, il est désactivé sur les autres voitures. Sept garde-freins sont alors répartis sur ces véhicules pour assurer un freinage manuel. Ce mode de freinage disparate est celui qui est généralement utilisé à l'époque par la compagnie PLM pour les trains de marchandise auxquels les trains militaires étaient assimilés.

La ligne entre Modane et Saint-Michel-de-Maurienne.

Entre les gares de Modane et de Saint-Michel-de-Maurienne, le dénivelé moyen de la ligne est de 346 m sur une distance de 15,59 km, soit 22 ‰. Le dénivelé est même de l'ordre de 30 ‰ à certains endroits, notamment entre le tunnel de la Grande-Muraille et le tunnel de la Brèche et entre le tunnel de Bronsonnière et le tunnel de la Doucière.

Le déraillement

Le train quitte la gare de Modane à 22 h 47. Le début de la descente s'effectue normalement mais à partir du Freney, peu après Modane, le train prend une vitesse excessive qui ne cesse d'augmenter. Il devient bientôt incontrôlable, lancé à la vitesse de 135 km/h, mesurée par l'enregistreur de vitesse de la locomotive, puis 150 km/h entre Orelle et Saint-Michel-de-Maurienne.

Le mécanicien actionne le sifflet de la locomotive pour alerter les serre-freins, mais les actions de ces derniers s'avèrent insuffisantes à une telle vitesse et dans une si forte pente. Le train déraille alors peu avant son entrée dans la gare de Saint-Michel et les voitures enchevêtrées s'écrasent contre un mur de soutènement d'une tranchée au niveau du hameau de la Saussaz et prennent feu rapidement.

La première voiture déraille au PK 222 de la ligne, à une centaine de mètres environ à l'est du pont ferroviaire qui enjambe la rivière l'Arc. Ce déraillement se propage à l'ensemble du convoi, la plupart des voitures s'écrasent contre le mur de soutènement de la tranchée de Saint-Anne, situé à droite de la voie après le pont ferroviaire dans le sens de la marche, et contre la pile nord d'un pont routier menant au hameau de Saint-Anne. L'attelage, entre le tender et le premier fourgon, se rompt au niveau de ce pont à 1 300 mètres environ en amont de la gare de Saint-Michel-de-Maurienne. La locomotive et le tender continuent leur trajet en direction de Saint-Michel-de-Maurienne, alors que les véhicules en bois, encastrés les uns dans les autres, prennent feu. L'incendie ne cesse que le lendemain soir. Quatorze voitures sont entièrement détruites par le choc et l'incendie. Seuls le fourgon de tête, la première voiture, le fourgon de queue ainsi que les deux dernières voitures échappent à l'incendie et ne sont que partiellement accidentés.

Le mécanicien Girard, trop occupé par ses freins défaillants, ne remarque pas immédiatement l'absence des voitures. Libérée de l’attelage, la locomotive arrive à toute vitesse en gare de Saint-Michel-de-Maurienne, où elle finit par dérailler également. Girard s'en sort en sautant à l’entrée de la gare. Lui et des soldats écossais attendant leur départ pour Modane (deux divisions britanniques avaient également été envoyées sur le front italien en octobre), ainsi que les employés de chemin de fer des deux gares partent immédiatement sur le lieu de l'accident pour tenter de porter secours tandis que le tocsin sonne dans la vallée. Leur entreprise est rendue difficile par le passage escarpé où se trouve le train accidenté, le brasier des voitures, mais aussi la hauteur des débris superposés.

Au fur et à mesure que le jour apparait, les blessés sont transférés à l'hôpital de Modane et à Saint-Michel-de-Maurienne qui se transforme petit à petit en morgue improvisée. Cinq jours sont nécessaires pour retrouver tous les corps et rendre de nouveau praticable la ligne.

Bilan de l'accident

Au même titre que l'hôpital militaire de Saint-Jean-de-Maurienne, l'usine de pâtes alimentaires Bozon-Verduraz toute proche du lieu de l'accident fut réquisitionnée et transformée en poste de secours et en chapelle ardente.

Le véritable nombre de victimes ne pourra jamais être définitivement arrêté, le train arrivant d'Italie ayant en effet effectué de nombreux arrêts avant Modane, durant lesquels des militaires en profitaient pour le quitter ou pour le rejoindre, empêchant de connaître le nombre exact de passagers à son bord au moment de l’accident.

De l'amas de ferraille, plus de 424 corps furent retirés et officiellement identifiés ; 135 autres corps ne purent l'être ; 37 corps furent également retrouvés le long du ballast et aux abords de la voie, entre La Praz et le pont de fer, soldats ayant sauté du train alors incontrôlable ou expulsés par les soubresauts. Ils furent inhumés dans un terrain communal contigu au cimetière. Seuls 183 hommes présents dans le train auraient répondu à l'appel le 13 décembre au matin.

L'on dénombre à la fin des recherches 425 morts, 423 soldats et deux cheminots. Le bilan provisoire est alors de :

350 rescapés ;

207 blessés ;

148 morts identifiés ;

277 morts non-identifiés.

Les corps retrouvés sont dans un premier temps inhumés dans des fosses communes sous l’ossuaire. Ils seront transférés en 1961 dans la nécropole nationale de la Doua à Villeurbanne.

Il est à noter que le chef de gare de La Praz, voyant passer ce train à vitesse folle, a averti la gare de Saint-Jean-de-Maurienne de retarder le départ d'un train de soldats britanniques afin d'éviter une nouvelle catastrophe.

L'enquête et la censure

Cet accident est resté classé secret militaire pendant de nombreuses années après la fin de la guerre. À l'époque, le gouvernement impose le silence à la presse française qui ne relate pas ou peu l'accident. Le Figaro y consacre 21 lignes seulement dans son édition du 17 décembre, quatre jours après la catastrophe, ainsi que le journal Vienne et la Guerre dans lequel on peut lire :

13 décembre 1917 : « Un grave accident de chemin de fer se produit en Savoie. Un train de permissionnaires, rentrant d'Italie en France a déraillé. On compte malheureusement des morts et un assez grand nombre de blessés. »

17 décembre 1917 : « Les obsèques nationales des victimes de l'accident de chemin de fer qui s'est produit en Savoie dans la nuit du 12 au 13, ont lieu à Saint-Jean de Maurienne. Les honneurs militaires ont été rendus par des détachements des troupes françaises, britanniques et italiennes. Le gouvernement était représenté par les ministres des travaux publics et de la justice. Ce dernier a prononcé un discours ainsi que le général italien Rostagno. »

Un tribunal est réuni en conseil de guerre pour juger six cheminots de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée (PLM), dont le mécanicien, mais tous sont finalement acquittés.

En juin 1923, André Maginot, ministre de la Guerre, inaugure un monument en hommage aux victimes au cimetière de Saint-Michel-de-Maurienne. En 1961, les restes des victimes sont transférés au cimetière militaire national de Lyon-La Doua. Le 12 décembre 1998, pour le 81e anniversaire de l'accident, une stèle, financée par la commune, le Souvenir français et l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, est inaugurée au lieu-dit La Saussaz, non loin du lieu du drame.

Pour le centenaire de la tragédie, sept communes situées sur le parcours de la ligne ferroviaire (Modane, Fourneaux, Le Freney, Orelle, Saint-André Saint-Michel-de-Maurienne et Saint-Jean-de-Maurienne) se sont associées pour une commémoration du 2 au 18 décembre 2017.

Cet accident demeure la catastrophe ferroviaire la plus meurtrière survenue en France. C'est aussi le souvenir le plus tragique de la Première Guerre mondiale dans la région.

L'accident au cinéma et dans la littérature

L'accident ferroviaire de Saint-Michel-de-Maurienne est évoqué dans le film Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet sorti en 2004.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Mutinerie des soldats russes à La Courtine

La mutinerie des soldats russes à La Courtine (commune française du département de la Creuse) a lieu en 1917, pendant la Première Guerre mondiale, au sein du corps expéditionnaire russe en France. À la suite de la révolution de Février et face à la faible considération qu'ont les Français pour leur rôle dans la guerre, environ 9 000 soldats russes refusent le combat et installent dans le camp un embryon de « république soviétique » tout en réclamant leur retour en Russie. L'armée française, soutenue par les Russes loyalistes, reprend le camp ; les combats feront officiellement 12 morts, dont neuf du côté des mutins.

Contexte

La Courtine est une commune française, située dans le département de la Creuse et la région Nouvelle-Aquitaine. En 1901, un camp militaire y a été créé. Pendant la Première Guerre mondiale, il sert de base arrière aux armées comme centre d'instruction et de préparation au front.

Les premiers mois de la guerre ont décimé les armées françaises qui connaissent une pénurie d’hommes. Dès 1915, il est envisagé d'envoyer au front la classe 1916. À la demande de Joffre, le sénateur Paul Doumer (futur président de la République) se rend en Russie en décembre 1915 pour demander à Nicolas II l'envoi d'un corps expéditionnaire afin de renforcer les armées françaises en difficulté. Faute de moyens matériels, la Russie ne peut pas utiliser tous les hommes en âge de se battre. La France demande 40 000 hommes par mois ; en parallèle, la délégation parlementaire française confirme la livraison à la Russie d'armes dont 450 000 fusils. Finalement, la France obtient seulement 45 000 hommes, dont 750 officiers, qui sont armés et équipés par elle.

Deux brigades d'infanterie (les première et troisième) sont envoyées en France et deux autres (les deuxième et quatrième) dans les Balkans, à Salonique pour l'armée d'Orient. La première brigade est constituée de deux régiments, le 1er constitué d'ouvriers moscovites et le 2e de paysans de la région de Samara. Sous les ordres du général Lokhvitski, elle rejoint la France par mer, de Vladivostok à Marseille en passant par le canal de Suez où elle arrive le 20 avril. La troisième brigade, commandée par le général Marouchevski, part d'Arkhangelsk et arrive à Brest fin août 1916. Elles débarquent en France le 20 avril 1916. Les soldats russes sont reçus comme des sauveurs par la population française : leur participation au défilé du 14 juillet 1916 est ovationnée par les Parisiens. Dès leur arrivée, ils sont envoyés au Camp de Mailly. Là, ils sont armés et s'entraînent à la guerre de tranchées, se familiarisent avec leur nouvel armement et avec la protection contre les gaz.

Les soldats russes sur le front

En décembre 1916, le général Nivelle est nommé généralissime des armées françaises à la suite de Joffre et lance au début de l'année 1917 de grandes offensives. Les pertes sont importantes dans les deux camps. Les deux brigades russes sont réunies au sein de la Ve armée et participent à ces attaques en première ligne, la plus touchée en pertes humaines. Ils interviennent à l'est du Chemin des Dames, entre Craonne et Reims. Les ordres sont de prendre les positions allemandes « d'un seul élan ».

Avant l'offensive, ayant appris avec plusieurs mois de retard que la révolution avait éclaté en février dans leur pays, provoquant la chute du tsar (15 mars) et la formation d'un gouvernement provisoire, ils décident de se constituer en comités de soldats, comme le prévoyait le prikaz (ordonnance) no 1 du soviet de Pétrograd. Ainsi, dans chaque compagnie, ils décident de voter de participer ou non à l'offensive. Mais ne pouvant communiquer avec tous leurs camarades pour connaître le résultat du vote, ils se résignent à partir au combat, qui, pour eux, serait le dernier sur le sol français. Sous les ordres des généraux Lokhvitsky et Marouchevski, les deux brigades russes sont réunies en une division affectée au 7e corps d'armée du général Georges de Bazelaire qui se prépare pour intervenir dans le secteur de la Neuvillette aux cavaliers de Courcy dans le secteur de Reims. Le 16 avril, les soldats russes partent à l'assaut en même temps que les 850 000 hommes. L'échec est sanglant et pratiquement sans gains. Pour leur part, les deux brigades russes obtiennent quelques succès en particulier les cavaliers de Courcy, mais en payant un lourd tribut : la 1re brigade compte près de 3 000 hommes hors de combat dont 700 tués et la 3e brigade 1 862 dont 238 tués. En trois jours, 4 472 soldats et 70 officiers sur environ 19 000 hommes sont tués ou blessés. À l'issue des combats, les récompenses abondent : croix de Saint-Georges russes, croix de guerre françaises et citations. Les prises d'armes qui accompagnent ses remises de décorations se passent dans le calme et la discipline, mais le feu couve. La propagande révolutionnaire s'intensifie et les brochures et tracts sont distribués, employant le terme de « chair à canon », affirmant que « les soldats russes ont été vendus contre des fournitures de munitions », etc.

Dans les Balkans, les 2e et 4e brigades se comportent selon les souhaits de l'état-major français, la première des deux est même citée à l'ordre de l'armée pour les combats de Monastir2. En France les soldats russes sont las de cette guerre, d'autant qu'aucune relève n'est prévue pour la troupe. Les comités de soldats russes réclament leur retour en Russie. Les troubles qui éclatent dès le 29 avril dans l'armée française sont connus des soldats russes.

Pour éviter une mutinerie, les Russes sont envoyés au camp de Neufchâteau dans les Vosges et à Baye dans la Marne, où ils défilent le 1er mai en chantant La Marseillaise et en ayant inscrit sur les drapeaux « SOCIALISME, LIBERTÉ, ÉGALITÉ », sans aucun appel à la poursuite de la guerre. L'ordre et la tenue demeurent corrects, des officiers sont même présents. Le général Palytzine, attaché militaire en France, dont dépend le corps expéditionnaire, apparaît monté sur un cheval blanc et entreprend de haranguer les hommes, faisant appel à leur sens du devoir. Mais interrompu, conspué, il doit se retirer précipitamment. En fin de journée, les désordres sont minimes et le général Édouard de Castelnau, dont dépend la division russe (1re Armée) reçoit l'assurance que les choses vont rentrer dans l'ordre. Cependant, les soldats sont divisés entre loyalistes au gouvernement Kerensky, et communistes.

Devant la dégradation de la situation, le commandement militaire français s’inquiète de la possible contagion des idées révolutionnaires sur les soldats des armées françaises, dont bon nombre sont en rébellion larvée. Il décide de les isoler : les 16 000 soldats, 300 officiers et leurs 1 700 chevaux sont alors déplacés loin du front au camp de La Courtine dans la Creuse, en juillet 1917. L'état-major leur laisse leurs armements et munitions, y compris les mitrailleuses.

Pour Léon Trotski, qui cite cet épisode dans son Histoire de la révolution russe, c'est aussi une tentative du gouvernement Kérensky, alors allié au général Kornilov et au Grand QG de l’armée russe, juste avant la tentative de soulèvement de Kornilov en août 1917 d’expérimenter de nouvelles méthodes pour remettre au pas les soldats russes échappant à son contrôle sur tous les fronts.

« Pendant ce temps, bien au-delà des frontières du pays, sur le territoire français, on procéda à l’échelle d’un laboratoire à une tentative de « résurrection » des troupes russes, en dehors de la portée des bolchéviques (…). »

La mutinerie

Dès leur arrivée, les soldats russes de la première brigade s'organisent pour rallier les loyalistes et déclarent : « Dès notre arrivée en France, on a considéré le soldat russe non comme un homme, mais comme un objet utile et n’ayant pour seule valeur que sa capacité au combat. Mais au premier combat, une partie d’entre nous perd cette valeur et suit le sort déplorable d’un fardeau inutile jeté dans les hôpitaux. Pour éviter cela, il faut s’unifier et catégoriquement refuser d’aller au front. […] Nous exigeons qu’on nous renvoie en Russie, d’où nous avons été chassés par la volonté de Nicolas le sanglant. Là-bas nous serons du côté de la liberté, du côté du peuple laborieux et orphelin ». Des rumeurs parcourent le camp selon lesquelles les soldats russes auraient été achetés par l'armée française avec la fourniture de fusils aux armées de Nicolas II.

Les soldats de la 3e brigade, dont la grande majorité est d'origine paysanne, se méfient des ouvriers moscovites de la 1re brigade. Des heurts éclatent entre soldats des deux brigades et 6 000 hommes de la 3e brigade et 400 de la 1re quittent le camp en compagnie d'officiers. Ils s'établissent sous des tentes au village de Felletin à 25 km de La Courtine. Le retour immédiat en Russie est à présent réclamé. Les autorités françaises considèrent ces troupes comme « une charge et une menace potentielle » et sont décidées à les rapatrier.

Le camp de La Courtine devient alors un camp autogéré par les hommes de troupe et des sous-officiers, près de 10 000 soldats qui exigent du gouvernement provisoire de rentrer en Russie. Menés par des sous-officiers, Afanasie Globa et Baltaïs, les soldats prennent le pouvoir et gèrent les affaires du camp. Baltaïs négocie sans résultat avec les émissaires de Kerenski leur retour en Russie. Afanasie Globa, président du Soviet du camp, qui demande de ne pas déposer les armes, est suivi par la majorité.

Plusieurs sommations adressées aux mutins, assorties de menaces du représentant du gouvernement russe, le général Zankeievitch (ru), demandant de remettre armes et munitions, restent lettre morte. La dernière, expirant le 3 août, n'a amené qu'environ 1 500 hommes à sortir du camp, par petits paquets et en trompant la surveillance des sentinelles mises en place par le soviet du camp. Le général Zankeievitch constatant l'échec de son ultimatum, renvoie les 1 500 hommes transfuges avec quelques officiers au camp de La Courtine, leur donnant l'ordre de revenir le lendemain avec leurs armes. Pendant les négociations, les Russes fraternisent avec la population et participent aux travaux des champs, les hommes français étant au front.

Effrayé par l'intransigeance des soldats et du risque de contagion sur les soldats français, l’état-major français décide d'acheminer dans la nuit du 3 août au 4 août 9 compagnies d'infanterie, 4 sections de mitrailleuses, 3 d'artillerie de 75 et 3 pelotons de cavalerie pour organiser un blocus du camp de La Courtine. Les consignes sont strictes : utiliser la force pour réduire la rébellion. Une compagnie d'artilleurs russes est également envoyée sur place. Les interventions du commissaire militaire du Gouvernement provisoire soviétique Isidore Rapp demeurent sans effets. Le 5 août, sous le commandement de camarades, les mutins manœuvrent pendant 2 heures. Le 10 août, 15 trains emmènent la 3e brigade au camp du Courneau près de Bordeaux, car il n'est pas question de les ramener au front, pour qu'ils se tiennent tranquilles. À la mi-août, une solution semble se dégager. Une brigade d'artillerie russe, forte d'environ 1 500 hommes destinée à l'armée d'Orient, sous le commandement du général Belaiev, et composée d'éléments fidèles est de passage en France. Ces forces renforcées par 2 000 hommes sélectionnés au sein de la 3e brigade, sont chargées de rétablir l'ordre. Cette force d'intervention se concentre d'abord à Aubusson et à partir du 4 septembre, au Mas-d'Artige.

De leur côté, les Français, sous le commandement du général Brezet complètent leur dispositif sous l'autorité du général Comby, commandant de la région militaire. Les troupes françaises composées presque exclusivement de soldats de la classe 1918 comprennent des compagnies des 33e, 43e, 50e, 73e, 78e, 84e, 100e, 108e, 110e, 126e, 127e et 165e régiments d'infanterie. Le 12 septembre, la population civile est évacuée de la périphérie du camp et des tranchées, renforcées de barbelés, creusées aux points stratégiques. Au vu de ces préparatifs, les mutins creusent également des emplacements de combat et disposent leur armement, mitrailleuses, canons de 37 et mortiers de tranchées. Le 14 septembre, le général commandant du corps expéditionnaire somme les mutins de soumettre avant le 16. Nouveau refus des rebelles.

Le 16 septembre, vers 10 h le premier coup de canon retentit. Les mutins, répondent en jouant la Marseillaise et la Marche funèbre de Frédéric Chopin. À 14 h, le premier obus à shrapnels éclate près des musiciens. Stupéfaits, les mutins se protègent dans les casernes. Le canon tonne seulement toutes les heures, pour laisser aux rebelles le temps de relever leurs blessés et de se rendre. Le tir dure jusqu'à 20 h, mais aucune reddition n'intervient, à l'exception de quelques hommes qui s'enfuient sous les tirs de leurs ex-camarades. Le lendemain à 10 h, les coups de canons, plus rapides, reprennent. À 14 h la véritable reddition commence. Jusqu'au soir ce sont plus de 7 500 hommes qui se rendent à l'église de La Courtine, sans armes et en agitant des drapeaux blancs. Les mutins ont jusque-là trois tués et 36 blessés. Il reste toutefois les irréductibles, environ 500 hommes. Le 18 septembre 1917, soutenus par l'artillerie, les troupes russes loyalistes investissent le camp ; mitrailleuses et fusils crépitent. Une dizaine de soldats est tuée et un certain nombre réussit à s'échapper, d'autres continuent à résister. Parmi les derniers résistants, des musiciens jouent la Marseillaise, hymne de la Russie depuis la révolution de Février, et la Marche funèbre de Chopin. Le 19 septembre vers 10 h, les derniers mutins, une cinquantaine dont Afanasie Globa, se rendent.

Suites

Le bilan officiel est de 9 morts mais plusieurs recoupements donnent à penser qu'il fut « réellement » de plus d'une centaine de morts. Pendant longtemps, les autorités françaises ont tenu secrète cette rébellion. Conscients que cet épisode ne pouvait, par son exemple, que susciter d'autres troubles, le haut commandement militaire décide la dissolution des deux brigades. Les autorités russes vont classer les mutins en 3 catégories selon leur engagement. Ceux qui sont jugés les plus coupables, 81 hommes, dont Globa, Baltaïs, Saraïkine et Kediaïev, sont envoyés en détention au fort Liédot sur l'Île-d'Aix. Trois soldats, morts par noyade au cours d'une tentative d'évasion, sont enterrés dans le petit cimetière de l'île. Les autres ont le choix entre s'engager dans l'armée française, ou comme travailleur militaire. Près de 1 300 refusent ces deux engagements et sont envoyés aux travaux forcés en Algérie ou placés d'office dans des fermes pour remplacer les fellahs combattant en France. Environ 10 000 s'engagent dans des unités de travailleurs. Tous ceux-là sont rapatriés à Odessa en 1919. Un groupe de trois cents mutins est transféré à Bourg-Lastic. Près de 400 officiers et sous-officiers tsaristes s'engagent dans une légion russe de volontaires, qui combat aux côtés des armées françaises, au sein de la 1re division marocaine, et combattent dans les batailles de la Somme, de Soissons, du Chemin des Dames. Ce bataillon est cité deux fois à l'ordre de l'armée française et est décoré de la croix de guerre 1914-1918, avec fourragère. Fin 1918 et en 1919, il participe à l'occupation de la Rhénanie à Mannheim2. Ce bataillon est appelée Légion d'honneur russe.

Les chiffres officiels établis par les autorités françaises et russes est de :

9 tués (peut-être 10) et 49 blessés chez les mutins pour 800 coups de canons tirés ;

1 tué et 3 blessés chez les loyalistes ;

côté français, 2 vaguemestres du 19e régiment d'infanterie de ligne, s'égarent et tombent sur des mutins cachés dans un bois qui ouvrent le feu. Le sergent Lemeur, blessé au ventre, meurt peu après et son compagnon, le sergent Féger, blessé à la cuisse, est réformé 5 mois plus tard.

Les tirs d'artillerie évitant les bâtiments, aucun n'est endommagé. D'autres bilans recensent 600 hommes qui disparaissent de toutes les listes par la suite.

Le 20 décembre 1917, un premier détachement américain s'installe dans le camp remis en état, mais encore marqué d'impacts de balles et de shrapnells.

On peut voir des tombes de soldats russes dans les cimetières de Cerny-en-Laonnois, Pontavert et à Saint-Hilaire-le-Grand.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Mutineries de 1917

Les mutineries de 1917 désignent généralement la série de révoltes ayant eu lieu au sein de l'armée française au cours de l'année 1917, pendant la Première Guerre mondiale. Des mutineries ont toutefois eu lieu la même année dans les forces armées d'autres pays.

De nombreux facteurs expliquent cette rébellion française, notamment l’échec humiliant de la bataille du Chemin des Dames au printemps 1917 — offensive dirigée par le général Nivelle qui entraîna environ 200 000 pertes (morts et blessés) côté français. Les conditions de vie effroyables auxquelles devaient faire face les soldats français : le froid, la boue et le déluge d’obus n'étant que quelques facteurs parmi tant d'autres, eurent également un impact sur l'état d'esprit des troupes. Cette accumulation provoqua une montée de la colère parmi une partie des hommes au front qui décidèrent de se révolter contre l'autorité de l'état-major.

L'échec de l'offensive Nivelle

En 1917, après trois années d'une guerre meurtrière et indécise, la lassitude touchait l'ensemble des armées européennes, dont le moral était au plus bas.

Parmi des troupes françaises, le coût humain élevé de l'offensive Nivelle sur le chemin des Dames au printemps 1917, dont les gains sont seulement tactiques, les conditions de vie effroyables dans le froid, la boue, les bombardements d'artillerie et la rareté des permissions, tous ces facteurs s'additionnent et provoquent une montée de la protestation parmi les hommes au front.

L'espoir suscité par l'offensive avait été énorme à la veille du 16 avril 1917 : le général Nivelle promettait la fin de la guerre et donc, pour chaque soldat, le retour chez soi. L'offensive ayant été enrayée face aux fortifications allemandes, puis terminée sur ordre du gouvernement fin avril, la déception et la colère grondent : les soldats ont l'impression que la bataille a été mal préparée.

Or, début mai, l'ordre est donné de reprendre l'offensive dans les mêmes conditions sur un terrain toujours aussi désavantageux pour les Français. Face à l'entêtement de l'état-major qui souhaite poursuivre cette offensive à outrance, des mutineries éclatent et gagnent progressivement toutes les armées le long du front pendant huit semaines. À leur paroxysme, elles touchent 68 divisions sur les 110 qui composent l'Armée française.

Beaucoup de mutins ou de protestataires sont des soldats aguerris, qui ont prouvé leur valeur au combat. Ils demandent moins un arrêt de la guerre qu'un commandement plus soucieux de la vie des soldats et plus attentif aux conditions réelles du combat moderne.

Facteur aggravant, les combattants du front découvrent lors de leurs permissions les « embusqués », les personnes pourvues d'emplois les mettant à l'abri du service sur le front. L'augmentation des contacts et des transits par Paris leur montre une population parisienne se souciant peu de leur sort. Ils élargissent cette impression de dédain à l'ensemble de la classe politique ainsi qu'au Haut commandement. Enfin, le fait que les unités soient massées sur un espace réduit afin d'exécuter l'offensive Nivelle favorise la propagation rapide entre régiments différents de ce sentiment d'exaspération

Une influence russe ?

L'historiographie a pendant longtemps fait de ces mutineries une simple conséquence de la Révolution russe de 1917. Si celle-là, ainsi que la montée de l'Internationale, ont joué un rôle dans cette grande crise, notamment à travers des tracts et certains journaux révolutionnaires (parfois subventionnés par la propagande allemande), elles ne semblent pas être considérées comme d'importance primordiale car la raison principale se situe bien dans le refus de participer à des attaques répétées.

Peut-être les soldats français ont-ils été influencés par l'exemple des soldats russes qui combattaient à leurs côtés. En effet, les survivants des 20 000 soldats de deux brigades russes, venues sur le front français en mars 1916, refusent de continuer le combat après l'offensive Nivelle et de nombreuses pertes. Mais c'est avant tout l'annonce tardive de la Révolution de février en Russie qui va motiver ces troupes pour réclamer leur rapatriement. Prudemment, l'état-major français les confine dans un camp à l'arrière où ils vont fêter le 1er mai. Puis, expédiés dans le camp de La Courtine dans la Creuse, les mutins russes décident de renvoyer leurs officiers et de s'autogérer notamment en élisant leurs représentants. Ceux-ci vont mener pendant trois mois les négociations avec les autorités russes du gouvernement provisoire qui refusent leur retour vers leur pays.

Finalement, l'assaut est donné le 16 septembre par des troupes françaises et le concours d'artilleurs russes. Les combats font près de 200 morts chez les insurgés. Les brigades seront dissoutes et leurs dirigeants arrêtés. Après la Révolution d'Octobre et la paix de Brest-Litovsk, il est encore moins question de les rapatrier. On leur ordonne d'intégrer des compagnies de travail. Ceux qui refusent seront envoyés dans des camps disciplinaires en Algérie. Les premiers soldats ne rentrent en Russie que fin 1919.

Les formes de mutinerie

Dans l'armée française, de nombreux soldats s'infligèrent des mutilations volontaires pour quitter le front. Mais les médecins militaires décelaient ces blessures par les traces de poudre entourant le point d'entrée de la balle, et les intéressés étaient sanctionnés.

Les mutineries se manifestèrent essentiellement par des refus de certains soldats de plusieurs régiments de monter en ligne. Ces soldats acceptaient de conserver les positions, mais refusaient de participer à de nouvelles attaques ne permettant de gagner que quelques centaines de mètres de terrain sur l'adversaire et demandaient des permissions. Ces refus d'obéissance s'accompagnèrent de manifestations bruyantes, au cours desquelles les soldats exprimaient leurs doléances et criaient de multiples slogans dont le plus répandu est « À bas la guerre ».

Mettre fin aux mutineries de 1917

Le rôle de Pétain

Le remplacement du général Nivelle par Philippe Pétain comme général en chef des armées ne les calma que progressivement. Pétain parvient à calmer ces rébellions en adoptant une stratégie moins offensive que son prédécesseur afin de limiter les pertes en hommes. Il prend également plusieurs mesures visant à améliorer le sort des poilus, concernant entre autres les cantonnements, la nourriture, les tours de permissions… Toutefois, le pic d'intensité des mutineries se situe entre le 20 mai et le 10 juin, soit après la nomination du général Pétain (15 mai 1917). Les mesures prises par celui-ci pour mettre fin aux mutineries mettent donc environ un mois à faire leur effet.

Le bilan des mutineries

Cette grande crise au sein de l'armée française amena son lot de sanctions contre les mutins. Environ 3 500 condamnations, en rapport avec ces mutineries, furent prononcées par les conseils de guerre avec une échelle de peines plus ou moins lourdes. Il y eut entre autres 1381 condamnations aux travaux forcés ou à de longues peines de prison et 554 condamnations à mort dont 49 furent effectives parmi lesquelles 26 l'ont été pour actes de rébellion collective commise en juin ou juillet 1917.

Ce nombre a toujours, compte tenu des enjeux idéologiques, été un sujet de controverses du fait de l'impossibilité d'accéder librement aux archives avant 100 ans. Il varie également en fonction de la période retenue pour les mutineries et de la date des procès, certains mutins ne passent en jugement qu'en 1918 et quelques procès de 1917 se rattachent à des évènements des années antérieures. De plus, on estime que 10 à 15 % des archives militaires sont définitivement perdues. Quoi qu'il en soit, le nombre des exécutions de 1917, souvent mis en avant lorsque l'on parle des fusillés pour l'exemple reste relativement faible rapporté au nombre de fusillés des derniers mois de 1914 (près de 200) ou de l'année 1915 (environ 260). On peut l'expliquer par l’utilisation du droit de grâce par le président Poincaré : il gracie 90 % à 95 % des cas qui lui sont présentés.

Après sa création en 1920, le Parti communiste cherche à faire libérer les soldats mutins envoyés dans les camps de travaux forcés.

Le traitement des mutineries par la hiérarchie (soldats dégradés, fusillés, envoyés à une mort certaine dans des assauts impossibles…) a contribué aux séquelles psychologiques de cette guerre.

Les autres pays

Des mouvements similaires se développaient parmi les autres armées européennes impliquées dans le conflit, y compris à l'intérieur de l'armée allemande.

Une mutinerie comptant jusqu'à 1 000 soldats a duré quelques jours dans le camp d'Étaples (Mutinerie d'Étaples) sur le littoral français du Pas-de-Calais, et a été vite réprimée en 1917. Ce camp a accueilli jusqu'à 80 000 soldats britanniques et du Commonwealth pour les préparer aux rigueurs du front. Un sous-officier a été fusillé pour son rôle dans la mutinerie, un des trois soldats britanniques fusillés pour cette infraction dans le front de l'Ouest pendant la guerre.

Au Texas, suite à des violences policières commises sur une Afro-Américaine, le 24e régiment d'infanterie, composé d'Afro-Américains, se mutine, en août, à Houston.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Bataille de la crête de Vimy

La bataille de la crête de Vimy se déroule au cours de la Première Guerre mondiale entre le 9 et le 12 avril 1917 sur les territoires de Vimy et Givenchy-en-Gohelle, près de Lens dans le Pas-de-Calais.

Le site, dominant la plaine de Lens et fortifié par l'armée allemande, avait fait l'objet de multiples attaques infructueuses de la part des armées françaises et britanniques, notamment en 1915. Le 9 avril 1917, les troupes de l'Empire britannique — principalement composées des quatre divisions du Corps expéditionnaire canadien — unissent leurs forces et passent à l'assaut. Au prix de plusieurs milliers de morts, elles réussissent à prendre le contrôle de la cote 145 le 12 avril.

Préparation au combat

La prise de la crête de Vimy, « la butte de la mort », dans la vision de Byng, devait se dérouler de manière rapide et efficace, et ce, afin d’éviter les carnages de la bataille de la Somme qui étaient encore frais dans les mémoires. Il n’était plus question de prendre l’objectif en quelques semaines ni même quelques jours, mais bien d’être au sommet de la crête en quelques heures seulement. Pour ce faire, il n’était pas question de lancer vers une mort certaine, vague après vague, des hommes alignés, en espérant que le plus nombreux l’emporte : une préparation qui allait dépasser tout ce qui s’était fait auparavant devait être faite.

Importance stratégique de la crête

La crête est sans doute l’un des points stratégiques d’importance capitale pour l’Allemagne : non seulement permet-elle de voir, de son sommet, tout ce qui se passe dans les tranchées canadiennes, mais elle protège également les mines de charbon de Lens servant grandement à l’économie de guerre allemande. Prise au tout début de la guerre, en octobre 1914, la crête est l’enjeu de nombreux assauts par les Français menés par Foch et par les Britanniques, le tout portant les pertes de l’Entente pour cette seule position à plus de 150 000 hommes.

En 1915, Britanniques et Français échouèrent devant les lignes allemandes qui tenaient la crête de Vimy. Mais, grâce à la contribution du corps canadien, la position changea de main en avril 1917.

Fortification

Lorsque les Canadiens sont dépêchés pour prendre le front en avant de la crête, les Allemands ont bâti une place forte qu’ils considèrent imprenable. En effet, les fortifications sont imposantes : trois rangées de tranchées couvrent le versant occidental de la crête autour de laquelle s’étendent plusieurs ceintures de fils barbelés. Sur toute l’étendue de la crête on retrouve d’imposantes redoutes en béton et des abris étanches à l’eau, dont plusieurs ont l’électricité et le téléphone. Pour ajouter à l’efficacité de la logistique, les Allemands ont monté un important réseau de chemins de fer permettant l’approvisionnement rapide en obus des batteries d’artillerie. De plus, durant les deux ans d’occupation, les défenseurs ont creusé un imposant réseau souterrain miné, avec lequel ils peuvent faire sauter l’ennemi en approche par le dessous. Byng, à son arrivée à Vimy, constate que les mines laissées par les Français et les Britanniques ont été grandement négligées et que l’ennemi est fortement en avance sous terre. Il ordonne donc à plusieurs unités d’ingénieurs de rattraper le temps perdu.

Évolutions dans les tactiques d'assaut

Les leçons de la bataille de la Somme

Pour s’attaquer à une telle défense, une préparation méticuleuse est essentielle et afin d'affiner sa tactique, Byng analyse avec profondeur les problèmes survenus lors de la bataille de la Somme où le contingent canadien était directement sous contrôle britannique. De prime abord, la stratégie alors mise en place par le commandement britannique s'est imposée de par l'étroitesse du front canadien. Une fois l'ordre d'assaut donné, l'avancée se fait par lignes successives — plus il y avait de lignes, plus on considérait que l'attaque avait des chances de succès. Le barrage d'artillerie constituait donc une ligne, les tranchées une seconde, auxquelles s'ajoutent les vagues successives d'infanterie. Les hommes de troupe ayant souvent peu subi l'épreuve du feu, il est plus facile pour les officiers de garder le contrôle sur leurs troupes. Cependant, les officiers subalternes n’ont aucun vrai choix stratégique à effectuer pour commander l'avance et ne peuvent qu'exhorter leurs troupes à avancer et à tenir la ligne. Ils commandent par et pour l'exemple. Après l'assaut initial, ceux des fantassins qui ont, par chance, réussi à traverser le no man's land parsemé des barbelés (qui devaient avoir été détruits par l'artillerie) se retrouvent devant des troupes en parfaite condition physique et très peu touchées, puisque l'artillerie n’a pas réussi à détruire « Régina », nom de la première tranchée ennemie. De plus, une fois cette tranchée prise, ils doivent faire face aux féroces contre-attaques allemandes.

En conséquence de cette stratégie du nombre, les pertes infligées par les Allemands sont terribles et donnent aux hommes l'impression d'avoir été utilisés comme vulgaire chair à canon. Byng analyse donc ces différents problèmes majeurs : l’organisation de l'avancée, la gestion du moral des troupes, la précision et l’efficacité de l’artillerie ainsi que la résistance aux contre-attaques.

Solution aux problèmes

De manière systématique, Byng se met à régler ces problèmes et il en sort des solutions révolutionnaires notamment sur l'organisation de l'avancée. Jusqu’à ce moment dans la guerre, lorsqu'une partie de l'attaque rencontrait une résistance féroce, toute l'avancée arrêtait et on envoyait plus d'hommes là où se situait le problème, augmentant ainsi de beaucoup les pertes inutiles. Toutefois, les ordres de Byng sont différents, il faut renforcer le succès et non l'échec ainsi :

« Si une division ou une brigade est tenue en échec, les unités qui la flanquent ne doivent en aucun cas interrompre leur progression. Elles formeront plutôt des flancs défensifs dans cette direction et avanceront elles-mêmes de manière à envelopper l'emplacement fortifié ou le centre de résistance qui fait obstacle. C'est en fonction de cet objectif qu'on lancera les réserves derrière les sections de la ligne où l'avance aura réussi, et non celles où elle aura été retenue. »

De plus, il revient aux méthodes de la guerre de mouvement en utilisant la technique de tir et mouvement. Aussi, il impose des intervalles sur lesquels les troupes de réserves enjambent les troupes du front afin de continuer la poussée avec des troupes fraîches. La confiance et le moral des troupes sont améliorés en leur permettant de prendre des décisions sur le terrain et en les informant le plus possible sur les objectifs. Dans cette vision, on construit une maquette reproduisant avec précision le champ de bataille et il est donné la possibilité à chaque soldat de l’étudier à sa guise. Ainsi, tout soldat connaît non seulement son objectif, mais également celui de ses voisins. Il est donné à tous les grades de caporal en montrant des cartes détaillées du terrain, chose qui n’avait jamais été faite, afin de montrer leur importance dans le processus décisionnel sur le champ de bataille.

Artillerie

Pour ce qui est des problèmes de l'artillerie, ils sont réglés de manière technologique. Au lieu des vieux obus qui explosent une fois qu'ils se sont enfoncés dans le sol ou encore dans les airs et ne faisant aucun dégât aux barbelés, on utilise le nouvel obus (no 106) explosant sur impact et détruisant donc les fils barbelés. Andrew Rutherford à l'université McGill, invente avec l'aide d'un nouvel appareil, l'oscilloscope, une méthode afin de déterminer avec précision l'emplacement des pièces allemandes avec le flash provenant de la bouche du canon lorsqu'il fait feu.

Les barrages d'artillerie sont perfectionnés jusqu'au standard requis par Byng pour son assaut.

On utilise la technique de feu roulant : toutes les trois minutes, l'artillerie tire une salve 100 m devant la vague d'infanterie. Cette technique nécessite un véritable entraînement pour coordonner l'infanterie et l'artillerie, surtout sans les moyens de communication radio moderne.

Unités spéciales

La problématique de tenir le terrain est réglée en intégrant dans les unités des spécialistes tels que des mitrailleurs et des artilleurs entraînés sur les canons allemands. La vitesse de l'avancée étant trop grande pour permettre d'emmener les pièces canadiennes sur les nouvelles positions, il faut donc utiliser les pièces prises aux Allemands. De cette manière, chaque unité est capable de tenir le terrain qu’elle a pris aux Allemands en pouvant positionner dès son arrivée des mitrailleurs et des canons afin de repousser les contre-attaques qui suivront invariablement.

Des tunnels

Des tunnels de quelques kilomètres sont creusés, débouchant au plus près des lignes allemandes. Ceux-ci permettront aux renforts de se déployer sur leur ligne de départ de manière discrète et sans perte sous les tirs de barrage allemands.

Un de ces tunnels peut être visité sur le site de Vimy.

En somme, la préparation afin de prendre la crête de Vimy par assaut frontal est longue et laborieuse, mais comme on le verra par la suite, s'avérera d'une efficacité déconcertante contre les défenseurs allemands terrés dans leurs blockhaus.

Assaut

Objectifs

Le plan de l’assaut de la crête est simple dans son ensemble, une destruction massive des positions ennemies par l’artillerie suivie d’un assaut frontal, mais l’application est beaucoup plus laborieuse. Les objectifs à atteindre sont déterminés par les défenses allemandes et par la géographie de la crête.

L’attaque doit se dérouler en cinq phases principales :

la prise de la ligne noire comprenant environ la moitié de la crête ;

la ligne rouge, la cote 145 et la ferme La Folie ;

la ligne bleue, le village Thélus et la cote 135 ;

la ligne brune et les batteries dans le bois Farbus et Goulot ;

prise du « Bourgeon ».

Plan

Toutefois, il ne suffit pas d'attaquer en une marée humaine s'élançant sur les objectifs : Byng a établi un échéancier précis pour chaque division. L'assaut doit commencer à 5 h 30 après un bombardement intensif de plusieurs jours des positions allemandes. Une fois la ligne noire prise, toutes les divisions font une pause de 40 minutes afin d'assurer leur position sur la crête, puis on pousse vers la ligne rouge qui devrait être atteinte 20 minutes plus tard, à ce point, les divisions 3 (Lipsett (en)) et 4 (Watson (en)) se trouvent devant la cote 145 et les divisions 1 (Currie) et 2 (Burstall) prennent une pause de deux heures et demie pour fortifier l'endroit et avancer quelques pièces d'artillerie. À ce point, les troupes de réserve enjambent celles du front et foncent vers la ligne brune. Après une pause de 90 minutes, elles prennent d'assaut la ligne brune. Une fois la crête sécurisée, il sera alors possible d'organiser un assaut sur le « Bourgeon », la cote 145, le point le plus élevé de la crête. Il ne restera alors qu'à établir des lignes permanentes de défense. La planification est si bien préparée par Julian Byng et son état-major que le moment du combat venu, peu de choses lui restaient à faire sinon d'attendre de monter lui-même sur la crête pour féliciter ses hommes…

Combat

Prélude

Comme prévu, le 20 mars 1917, la moitié de la puissance d'artillerie ouvre le feu afin de détruire systématiquement les places fortes et les batteries allemandes. Le 2 avril, toute la puissance des 983 pièces s'évertue à détruire routes, tranchées, lignes de communication de toutes sortes. Le 8 avril, les hommes se préparent à l'assaut avec un rassemblement avancé près du front. Le lendemain matin à 4 h 0, près de 30 000 hommes prennent position sur le front à 100 m des tranchées allemandes. À 5 h 30, un unique canon retentit au loin. Sur ce signal, l'enfer se déchaîne sur le champ de bataille, au même moment, toute l'artillerie disponible, appuyée par les mines souterraines bourrées d'explosifs, font voler en éclats les positions allemandes.

Montée sur la crête

L'infanterie, protégée par le barrage d’artillerie, se lève et fonce vers les tranchées ennemies. L'artillerie fait pleuvoir les obus sur la première ligne pendant trois minutes, puis avance de 100 m toutes les trois minutes au fur et à mesure que l'infanterie avance. Les Allemands sont pris totalement par surprise dans leurs abris et n'ont pas le temps de regagner leur poste avant que les soldats canadiens, particulièrement adeptes de la baïonnette, ne tombent sur eux. La première ligne est prise sans difficulté mais la seconde offre plus de résistance. Déjà, à 6 h 25, les divisions 1, 2 et 3 ont pris 750 m de terrain. Comme prévu, les réserves enjambent le front et prennent la relève. Arrivés au sommet de la crête, les Canadiens peuvent voir les Allemands qui dégringolent la pente orientale. La 4e division a des difficultés à s'emparer de la cote 145, point le plus élevé de la crête. À 18 h 0, la 11e brigade prend la cote d'assaut et celle-ci tombe en fin de soirée. Le 12 avril à 6 h 0, le « Bourgeon » est sécurisé.

En somme, le combat s'est déroulé de façon efficace, suivant le plan d'attaque de Byng, la prise de la cote 145 exceptée. Les Canadiens ont gagné la crête au prix de 3 598 morts et 7 104 blessés. Du côté allemand, on estime que 95 % des corps des soldats allemands morts durant cette bataille n'ont pas été retrouvés et sont encore aujourd'hui sur le champ de bataille de Vimy.

Impact

L’influence du combat n’est pas seulement une défaite importante pour l'Allemagne : cette défaite conduit l'armée allemande à réévaluer sa doctrine défensive sur le front Ouest. Dans Le Boqueteau 125, Ernst Jünger évoque à la fois le choc causé par « un revers particulièrement douloureux sur les hauteurs de Vimy » et ses conséquences : « […] on vit paraître un ordre de l'armée qui enjoignait de faire sauter les sapes et de ne plus jamais construire en première ligne des abris enterrés à une profondeur supérieure à deux mètres ». L'écrivain, lieutenant de l'armée allemande, l'évoque en les opposant, « l'époque formidable » des abris creusés à plus de dix mètres sous terre, mais au sortir desquels on pouvait être accueilli « chaudement » (et c'est bien ce qui se produisit à Vimy) d'avec la période suivante synonyme de bien des pertes « passives » en hommes, évidemment bien peu protégés sous de minces couches de terre lors d'un bombardement vif.

Conséquences tactiques et stratégiques

D'un point de vue militaire, la bataille de la crête de Vimy est un exemple du passage des batailles du xixe siècle au combat moderne de la guerre totale. Vimy illustre l'évolution tactique et stratégique du conflit, en cela que « la guerre de forteresse » caractéristique de la première phase du conflit, laisse la place à une tactique du champ de bataille et une stratégie tournée vers un mouvement qui n'échoue plus nécessairement sur les défenses adverses, au prix de pertes humaines effroyables.

Le mouvement reprend sa place au cœur des batailles de matériel. Une meilleure corrélation entre le choc et le feu contribue à déverrouiller l'impasse stratégique du front occidental. C'est bien, à la suite de Vimy, l'année 1918, la plus meurtrière pour l'armée allemande, qui renoue véritablement avec le mouvement, à l'initiative des offensives allemandes du printemps. Celles-ci arrivent à une corrélation parfaite entre la puissance considérable du feu roulant et la progression de l'infanterie de choc sur les positions ennemies. Ainsi, Vimy est, tout comme la bataille de Cambrai, une bataille prototype de celles qui amèneront le déblocage du front occidental et la précipitation apparente de la fin du conflit.

Byng, quant à lui, fut nommé vicomte de Vimy et la cote 145 fut donnée au Canada par le gouvernement français en signe de gratitude pour le sacrifice de ses soldats. C'est donc sur ce site que sera érigé entre 1925 et 1936 le monument commémorant les 66 000 victimes canadiennes de la Première Guerre mondiale (voir l'article sur le mémorial de Vimy).

La croix de Vimy

Après la bataille de la crête de Vimy, l’armée canadienne érigea sur le site de la bataille une croix de bois à la mémoire des disparus de cette bataille. Lors de la construction du mémorial de Vimy, cette croix fut confiée à la garde du Royal 22e Régiment et placée à la citadelle de Québec. Elle fut rénovée en 1947 et 1978. Cette croix est toujours utilisée lors de cérémonies de commémoration de la bataille de la crête de Vimy (comme le 14 avril 2007 ).

Le mémorial de Vimy

La bataille est commémorée par le mémorial de Vimy, situé au sommet de la cote 145 entre Vimy et Givenchy-en-Gohelle dans le Pas-de-Calais. C'est le plus grand monument aux morts canadiens.

Littérature

Louis Aragon a évoqué la bataille de Vimy dans son poème La Nuit de mai (dans Les Yeux d'Elsa) :

[…] Ô revenants bleus de Vimy vingt ans après

Morts à demi Je suis le chemin d'aube hélice

Qui tourne autour de l'obélisque et je me risque

Où vous errez Malendormis Malenterrés […]

Ou encore dans Le Roman Inachevé :

Et lorsqu’on mourait à Vimy

Moi j’apprenais l’anatomie

Culture contemporaine

En 2017, Richard Desjardins, auteur-compositeur québécois, évoque sobrement la bataille de Vimy dans la chanson Vimy

[…] Quelqu’un que j’connais pas avec

une rivière un moulin

avec une femme comme toi

qui chérit aussi bien

Demain j’vas l’tuer pour rien […]

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_la_cr%C3%AAte_de_Vimy | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Bataille de la crête de Vimy | |||||||||||||||||||||||||||

| Le Mémorial canadien de Vimy | |||||||||||||||||||||||||||

| Mémorial national du Canada à Vimy | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

La bataille de Verdun de 1917

La bataille de Verdun de 1917 ou seconde bataille de Verdun est une bataille qui se déroula dans la région de Verdun, en Lorraine, durant la Première Guerre mondiale.

Le 20 août 1917, l'armée de Verdun, sous les ordres du général Guillaumat, attaque, à gauche et à droite de la Meuse, sur un front de 18 kilomètres : à droite, la côte de Talou, Champneuville, la cote 344 sont enlevées ; à gauche, le Mort-Homme, le bois des Corbeaux, d'Avocourt, de Cumières sont repris. Le lendemain : prise de Samogneux sur la rive droite, de Regnéville et de la Côte de l'Oie sur la rive gauche. Le 24, après avoir repoussé des contre-attaques, la cote 304 est enlevée, et le 26, le bois des Fosses et le bois de Beaumont. En septembre, après l'occupation du bois des Caurières, l'Armée française est revenue à ses anciennes lignes de 1916. Les tentatives allemandes du début d'octobre pour reprendre ces positions resteront infructueuses.

Abandonnant provisoirement toute idée d'offensive générale, Pétain, le nouveau commandant en chef des armées du Nord et du Nord-Est, va passer à des offensives limitées, mais énergiques avec l'emploi de l'artillerie lourde à grande portée et minutieusement préparées par des reconnaissances aériennes.

« L’offensive du 20 août 1917 fut intensivement préparée par des prises massives de photos aériennes en nombre inconnu jusqu’à cette date. Chaque division d’attaque disposait d’un ballon captif, de même que les corps d’armée et les groupements d’artillerie lourde. L’A.L.G.P. (artillerie lourde à grande puissance) avait, pour sa part, l’usage exclusif de deux ballons captifs de type Caquot amélioré alors qu’un total de 21 ballons était en ascension le jour de l’offensive

Forces en présence

France

France

Rive gauche :

Division marocaine

Rive droite :

Artillerie Lourde à Grande Portée

Groupes et batteries des 73e, 74e, 77e et 78e RALGP

Aéronautique

Escadrille 210 avec 10 Breguet 14 A.2 et 5 Letord

Escadrille 213 avec 10 Breguet 14 A.2 et 5 Letord

Empire allemand

Empire allemand

4 divisions entre Avocourt et la Meuse

5 divisions entre la Meuse et Étain

5 divisions en réserve

400 batteries

Rive gauche

Sur la rive gauche, engagé le plus à l'ouest, le 13e corps du général Linderprogresse au nord du ruisseau de Forges, encercle la cote 304 et l'enlève le 24. À droite, au côté du 16e corps du général Corvisart, le 81e RI reprend les hauteurs du Mort-Homme. Les tunnels Bismarck et du Kronprintz sont occupés, ainsi que le tunnel Gallwitz, pris par la division marocaine du général Degoutte qui, engagée à la droite du 16e corps, enlève également le bois des Corbeaux, Cumières et la Côte de l'Oie.

« Le 20 août 1917, sous les ordres du lieutenant-colonel Rollet, le Régiment de marche de la Légion étrangère a enlevé le village de Cumières et son bois, avec une telle fougue, qu'il a dépassé l'objectif final qui lui était assigné. S'est ensuite rendu maître de la côte de l'Oie et de Regnéville. »

Rive droite

Sur la rive droite, le 15e corps du général de Fonclare est engagé entre Vacherauville et Louvemont. La 126e DI va s'emparer de la côte du Talou et de Samogneux, tandis que la 123e DI occupe les cotes 326 et 344. Malgré les contre-attaques et les tirs de barrage de l'artillerie allemandes du Bois des Caures, le 32e corps du général Passagase maintient au Bois des Fosses et le 8 septembre s'empare du bois des Caurières.

Les cotes 344 et 326 étant toujours à portée d'éventuelles contre-attaques allemandes, Guillaumat et Passaga voudraient poursuivre la lutte. Mais Pétain, commandant en chef, et Fayolle, responsable du groupe d'armées, ne veulent pas d'une nouvelle bataille d'usure et le 18 septembre les opérations offensives sont suspendues.

Résultat

"L’opération du 20 août 1917 à Verdun demeure, avec l’attaque de la Malmaison entreprise deux mois plus tard, un des symboles les plus achevés des attaques locales à objectifs limités. Les détracteurs du GQG du Général Pétain pouvaient certes objecter qu’une pareille stratégie amènerait à court terme la ruine du pays, puisque cette seule attaque absorba en 7 jours 120 000 tonnes de projectiles correspondant au tir de 4 millions d’obus couvrant de 6 tonnes d’acier chaque mètre du front, pour un prix de 700 millions de francs de l’époque ! "

Décoration

VERDUN (1917), MORT-HOMME (1917) sont inscrits sur le drapeau des régiments cités lors de cette bataille.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

La bataille de Verdun

La bataille de Verdun est une bataille qui s'est déroulée du 21 février au 18 décembre 1916 dans la région de Verdun en Lorraine, durant la Première Guerre mondiale. Elle a opposé les armées française et allemande.

Conçue par le général Erich von Falkenhayn, commandant en chef de l'armée allemande, d'après la version qu'il en donne dans ses mémoires, comme une bataille d'attrition pour « saigner à blanc l'armée française » sous un déluge d'obus dans un rapport de pertes de un pour deux, elle se révèle en fait presque aussi coûteuse pour l'attaquant : elle fait plus de 700 000 pertes (morts, disparus ou blessés), 362 000 soldats français et 337 000 allemands, une moyenne de 70 000 victimes pour chacun des dix mois de la bataille. On peut noter que selon les travaux historiques récents, notamment ceux de l'historien allemand Holger Afflerbach, l'objectif allemand était plus simplement de prendre le saillant de Verdun, la version d'une bataille d'attrition étant une justification inventée après coup par Falkenhayn pour masquer son échec.

Parallèlement, de juillet à novembre, l'armée britannique ainsi que l'armée française sont engagées dans la bataille de la Somme, encore plus sanglante. De plus, du 4 juin au 20 septembre, l'armée russe est engagée dans l'offensive Broussilov, la plus grande offensive sur le front de l'Est de l'armée russe de toute la guerre : elle contraint l'état-major allemand à retirer des divisions sur le front de l'Ouest pour les envoyer à l'est, ce qui contribue à alléger une partie de la pression allemande sur Verdun.

Alors que, côté allemand, ce sont pour l'essentiel les mêmes corps d'armée qui livrent toute la bataille, l'armée française fait passer à Verdun, par rotation, 70 % de ses poilus, ce qui contribue à l'importance symbolique de cette bataille et à la renommée du général Pétain qui en a commandé la première partie. C'est au général Nivelle que revient le mérite de l'enrayement définitif de l'offensive allemande (juin-juillet 1916), puis de la reconquête du terrain perdu entre octobre et novembre 1916 avec la récupération du fort de Douaumont, aidé en cela par son subordonné le général Mangin. Elle se termine par un retour à la situation antérieure. Bien que cette bataille soit non décisive, sans conséquences stratégiques, militaires et politiques notables, la mémoire collective en a rapidement fait une victoire défensive de l'armée française, jugée a posteriori par les Allemands comme de même nature que la victoire de l'Armée rouge dans la bataille de Stalingrad.

C'est la plus longue bataille de la Première Guerre mondiale et l'une des plus dévastatrices, ce qui a donné lieu au mythe de Verdun, la « mère des batailles » qui apparaît comme le lieu d’une des batailles les plus inhumaines auxquelles l'homme se soit livré : l'artillerie y cause 80 % des pertes. Le discours mémoriel typique brosse le portrait de soldats dont le rôle consiste surtout à survivre — et mourir — dans les pires conditions sur un terrain transformé en enfer, tout cela pour un résultat militaire nul, ce qui en fait le symbole de la futilité de toute guerre industrielle.

Verdun est, comme la Somme, une terrible leçon que certains théoriciens militaires allemands, analysant des causes de la défaite de 1918, sauront comprendre. L'immobilité du front, malgré les moyens engagés, est due à l'absence de moteur : à l'inverse, en 1940, soumise au feu motorisé des panzers, Verdun tombe en 24 heures. La théorie du blitzkrieg (guerre éclair) triomphe sur la guerre de positions surestimée par les théoriciens français.

Bien que cette bataille ait montré les fautes stratégiques et tactiques de l'état-major des belligérants et qu'elle ne soit pas la plus meurtrière ni la plus décisive de la Première Guerre mondiale, l'histoire officielle française a suscité un ensemble de mythologies nationales et sacralisé cette bataille de défense du territoire national. Elle en a fait le lieu de mémoire par excellence de la Première Guerre mondiale alors que l'historiographie institutionnelle allemande a privilégié la construction mémorielle de la bataille de la Somme, liée au sentiment des soldats allemands d'avoir participé à une bataille défensive. Malgré ces enjeux mémoriels concurrentiels qui participent à la fabrication du « roman national » avec ses batailles et ses héros, s'est opéré un changement de « régime de mémoire » depuis les années 1970 qui se traduit dans la réconciliation franco-allemande et l'image symbolique de la poignée de main de François Mitterrand et Helmut Kohl à Douaumont en 1984. Cette évolution se traduit également dans les études historiographiques sur la Grande Guerre qui à l’origine s’intéressaient essentiellement à la question des responsabilités et à l’étude des opérations militaires. À notre époque, elles ont replacé l’humain au centre de cette histoire et ont mis l'accent sur l'histoire des représentations à travers la culture de guerre (corps et état d'esprit des soldats de Verdun passés du statut de héros à celui de victime, vision de la bataille à l'arrière et chez les civils, survivance de la bataille dans la culture nationale)

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Contexte militaire au début de l'année 1916

Le jeu des alliances contractées par les différents États en Europe entre 1879 et 1912 a entraîné la division des puissances européennes en deux blocs à la veille de la guerre : l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois et l'Italie sont regroupés au sein de la Triple-Alliance ; la France, le Royaume-Uni et l'Empire russeforment, quant à eux, la Triple-Entente.

Néanmoins, à la suite de la signature du pacte de Londres, le 26 avril 1915, les Alliés parviennent à faire quitter la Triplice (contraction du terme « Triple Alliance ») à l'Italie.

Au déclenchement des hostilités, les puissances centrales se trouvent donc encerclées à l'ouest par les forces anglo-françaises et à l'est par les troupes russes. La stratégie adoptée par le haut-commandement allemand, afin de lui éviter de combattre sur deux fronts simultanément, préconise une offensive massive en France. L'objectif est de prendre Paris à l'intérieur d'un délai de sept semaines pour ensuite développer un effort complet contre les armées russes, plus longues à mobiliser. La première phase de l'offensive allemande, sous le commandement du général von Moltke, est une réussite totale : la poussée permet l'occupation de la quasi-totalité du territoire belge et d'une bonne partie du Nord-Est de la France. Ce n'est qu'à partir de la fin du premier mois des hostilités que l'avancée allemande commence à s’essouffler, alors que le 25 août 1914 Moltke retire le corps de réserve de la garde et le XIe corps d'armée du front occidental pour parer une offensive russe en Prusse-Orientale. Ce ralentissement de la progression allemande permet au haut-commandement français de se réorganiser et de placer la 6e armée, nouvellement créée, sur l'aile droite du front, aux environs de Paris. Le 4 septembre 1914, le général Joffre, avisé que le flanc gauche de l'offensive allemande, en continuant sa route vers le sud, devient à découvert, saisit l'occasion et ordonne à Gallieni, commandant de l'armée de Paris, d'attaquer. S'ensuit la bataille de la Marne, où les forces anglo-françaises repoussent les armées allemandes le long de l'Aisne. À la suite de la contre-attaque française, les deux belligérants tentent réciproquement de déborder le flanc de leur adversaire par le nord : c'est la course à la mer. Finalement, le front se stabilise sur une ligne faisant 750 km, de la mer du Nord à la Suisse, en passant par Nieuport, Compiègne, Reims, Verdun et la région de Nancy. Les armées s’enterrent. La guerre de mouvement est terminée. Un conflit que tous croyaient ne devoir durer que quelques semaines s'annonce plus long que prévu

Durant l'année 1915, le nouveau commandant en chef des forces allemandes, von Falkenhayn, souhaite concentrer son attention sur le front oriental. L'état-major allemand, après les difficiles batailles sur l'Yser et à Ypres à la fin de l'année 1914, prend conscience que toutes les percées sur le front occidental ne pourront avoir lieu, dans la guerre nouvelle, qu'au prix de pertes immenses. La décision est donc prise de profiter de la position du front, lequel est presque totalement en territoire ennemi, pour y conserver une position généralement défensive. Le haut-commandement peut ainsi tenir ce front avec des unités en moins, lesquelles seront redéployées à l'est en vue d'une importante offensive. Le plan de Falkenhayn mise sur la faible densité défensive du front russe et sur les problèmes logistiques de l'armée pour pousser le tsar Nicolas II à signer une paix séparée. En février 1915, une première offensive en Prusse-Orientale, menée par le maréchal von Hindenburg obtient des succès limités. Ce n'est qu'à partir du 2 mai qu'une nouvelle offensive, menée cette fois-ci par le maréchal von Mackensen, permet la poussée décisive : sur un front de 160 km, les troupes russes sont bousculées de toute part ; le 22 juin la Galicie est occupée. Le 13 juillet, la Grande Retraite se poursuit alors que le commandement allemand est réunifié sous les ordres de Falkenhayn. Quand l'offensive s'arrête le 19 septembre, les forces allemandes occupent Varsovie, Novogeorgievsk, Brest-Litovsk et Vilnius, mais elles n'ont jamais été capables d'encercler les troupes russes, qui se dérobaient toujours vers l'arrière.