Date de création : 09.04.2012

Dernière mise à jour :

11.02.2025

18683 articles

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Cinéma (959)

· A à Z : Sommaire (304)

· Mannequin de charme (914)

· Monde : France (3307)

· Musique (371)

· Calendrier : Événements (333)

· Monde : Etats Unis (1156)

· Département : Meuse (213)

· Cinéma : Films à classer (151)

· Calendrier : Naissances (246)

Thèmes

air amour animal annonce art article automne background base belle blogs bonne

Articles les plus lus· Bienvenue sur

· Alessandra Sublet

· Lui : Célébrités nues

· 28 septembre : Naissances

· Loto (jeu de la Française des jeux)

· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés

· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)

· Omar Sharif

· A (Sommaire)

· Mannequin de charme : Sommaire

· Culotte : Sous les jupes des filles

· Julia Channel

· Femme

· Brigitte Lahaie

· Maureen O'Hara

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

écrire votre commentaire... peka eme

Par Anonyme, le 17.12.2024

lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.

il est toujours aussi gentil , accu

Par cuisine2jacques, le 15.12.2024

nicole aniston

Par Anonyme, le 26.10.2024

Monde : France

Diane Bellego

Diane Bellego est une actrice, thérapeute et écrivaine française née le 18 février 1954 à Paris.

Diane Bellego commence au cinéma dans de petits rôles dans des comédies populaires du début des années 1980 (Je vais craquer, Le Quart d'heure américain) et à la télévision dans les séries Nana et La Vie des autres.

En 1983, le réalisateur Patrick Schulmann, à la suite du succès de sa comédie Et la tendresse ? Bordel !, lui un offre un premier rôle dans Zig Zag Story aux côtés de Fabrice Luchini. Elle enchaîne en 1984 avec Le Fou du roi où elle joue Madame de Montespan aux côtés de Jean Desailly (Louis XIV).

Elle continue à jouer dans de nombreuses séries télévisées et téléfilms et en 1990, elle tient notamment le rôle féminin principal, celui de l'ambassadrice Sixtine Bader dans la saga estivale Le Mari de l'ambassadeur. En 1992, elle tient un second rôle (Carole) aux côtés de Richard Berry, Claudia Cardinale et Omar Sharif, dans le film 588, rue Paradis de Henri Verneuil. Ce film fait suite à Mayrig (1991), première partie du diptyque autobiographique du cinéaste.

Elle joue dans deux épisodes de la série franco-canadienne Highlander, en 1994 puis en 1997 dans des rôles différents, et continuera sa carrière télévisuelle jusqu'à la fin des années 1990.

Depuis plusieurs années, et après sa carrière d'actrice, Diane Bellego enseigne le tantra dans la région parisienne. En 2009, elle est l’auteur du livre « Masculin Féminin - l’Initiation Amoureuse » (réédité en 2014) ainsi que de nombreux articles sur le Féminin Sacré et la méditation.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Julie Debazac

Julie Debazac est une actrice française.

Formation

Julie Debazac suit des cours de danse classique, de jazz, de théâtre à Nice puis entre au Cours Florent et à l’École de Chaillot.

Carrière

Julie Debazac commence sa carrière dans un épisode de la série Placé en garde à vue puis enchaîne plusieurs rôles notamment dans des téléfilms au côté de Michèle Laroque, Pierre Arditi, Jacques Weber, Anny Duperey…

Elle joue également dans un épisode de la série Les Bœuf-carottes avec Jean Rochefort, Philippe Caroit, Astrid Veillon…

Au cinéma, elle fait sa première apparition en tant que figurante dans La Belle Histoire de Claude Lelouch en 1990. Elle joue dans Une journée de merde avec Richard Berry. En 1998, elle obtient le rôle de Caroline Varennes, jeune avocate débutante, dans une toute nouvelle série : Avocats et Associés. Elle tiendra ce rôle dans les 40 premiers épisodes, de 1998 à 2002.

Parallèlement, elle continue à tourner dans plusieurs films et téléfilms, comme Les Insaisissables en 1999 et le feuilleton Un été de canicule avec Charlotte de Turckheim, Anthony Delon, Frédéric Gorny et Lisa Martino.

Depuis 2019, elle joue le rôle d'Aurore Jacob dans la série Demain nous appartient sur TF1.

Au théâtre, Julie Debazac interprète des pièces classiques et contemporaines : 3 sœurs + 1 d' Anton Tchekhov dans une mise en scène de Thierry Harcourt, Créanciers d'August Strindberg dans une mise en scène de Philippe Calvario, Le Libertin d’Éric-Emmanuel Schmitt, mise en scène par Bernard Murat, La légèreté française de Nicolas Bréhal...

Elle reçoit deux prix pour ses lectures de livres audios enregistrés à la Bibliothèque des voix : le Coup de cœur 2006 de l'Académie Charles Cros pour la nouvelle Stella d'Anaïs Nin, ainsi que le Prix du Public 2018, dans la catégorie Littérature classique, de l'association La Plume de Paon, pour La Dame au petit chien, suivie de La fiancée d'Anton Tchekhov.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

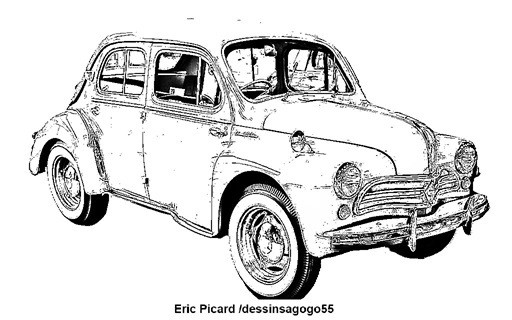

Renault 4CV

La Renault 4CV, du constructeur français Renault, est une voiture conçue sous le règne finissant de Louis Renault et sous la responsabilité de deux ingénieurs talentueux, Fernand Picard et Charles-Edmond Serre. Elle est présentée en octobre 1946 à la suite du développement de trois prototypes, dont deux secrètement pendant l'Occupation. C'est une petite voiture, mais elle est particulièrement spacieuse pour son époque et ses dimensions extérieures. La Renault 4CV — surnommée la « 4 pattes » mais aussi « la motte de beurre » à cause de sa forme et de la couleur jaune de ses premiers exemplaires — symbolise le retour de la paix et de la prospérité car elle est la première voiture française accessible au plus grand nombre comme l'indique le slogan publicitaire diffusé à l'époque : « 4 chevaux, 4 portes, 444 000 francs ! ». La 4CV est la voiture la plus vendue en France jusqu'en 1955. C'est la première française à atteindre une production d'un million d'exemplaires.

La production débute et sera essentiellement réalisée à Billancourt, mais une partie se fera également à l'usine de Flins (Seine-et-Oise). Elle durera de 1947 à 1961, année de sortie du 1 105 547e et dernier exemplaire. Avec la Dauphine, la 4CV sera, pendant près de quinze ans, le principal modèle commercialisé par Renault.

Historique

Conception et prototypes

La Renault 4CV est conçue en quasi-secret, en pleine clandestinité, pendant la Seconde Guerre mondiale, à une époque où les entreprises françaises de la zone occupée sont sous l'emprise allemande. Deux cadres de Renault, Serre et Picard, opposés à la collaboration avec l'occupant et qui plus tard entreront dans la Résistance, vont en octobre 1940 commencer à concevoir cette petite voiture populaire en prévision de l'après-guerre. Charles-Edmond Serre, 58 ans, est un des compagnons de la première heure de Louis Renault ; dessinateur industriel, il est devenu administrateur de la société et directeur des études et de la recherche. Fernand Picard, un de ses principaux adjoints, est lui entré chez le constructeur automobile en 1935 et est alors le directeur du bureau d'études.

Louis Renault, qui ne croit pas à une voiture populaire, même après avoir vu la Volkswagen Coccinelle au salon de Berlin en 1939, n'est pas informé du projet3. C'est le premier véhicule de la marque pour lequel il n'est pas impliqué car, pour lui, l'automobile est un produit de luxe et c'est seulement sous la pression de la crise que ses ingénieurs ont réussi à le convaincre de lancer en 1938 la Juvaquatre, un modèle moins luxueux que ceux de la gamme habituelle du constructeur mais que Louis Renault n'appréciera pas.

Fernand Picard travaille avec un groupe très restreint de collaborateurs. Connu sous le nom de code « 106 E », le prototype n'est achevé qu'au bout de deux ans, en décembre 1942. Sa structure générale pourrait suggérer que ses concepteurs se seraient inspirés de la Volkswagen Coccinelle, particulièrement pour son avant arrondi, mais cette hypothèse n'est pas toujours acceptée et semble même surprenante. En effet, en 1946, Marcel Paul, ministre communiste de la Production industrielle invite Ferdinand Porsche, à cette époque prisonnier en France, à donner son avis sur la future Renault 4CV. Néanmoins, Pierre Lefaucheux est furieux de cette initiative et exprime très vite son mécontentement au Premier ministre : « J’ai accepté de remettre un dossier au professeur Porsche concernant la 4CV, nous exécutons actuellement les outillages. Nous étudierons bien entendu avec la plus grande attention les remarques qui pourraient être faites, [...] mais il est bien entendu que nous resterons les seuls juges de l’opportunité de suivre ou de ne pas suivre ses suggestions éventuelles ». Le ministre insistant, neuf rencontres auront lieu, mais l'intervention n'aura aucune influence sur la 4CV. « Nous estimons que la 4CV peut être lancée en série dans un an », déclare Porsche aux représentants du ministre.

Fabriqué en aluminium, ce prototype n'a que deux portes et son style est plutôt ingrat. Échappant miraculeusement à un bombardement visant les usines Renault, le prototype effectue ses premiers tours de roues le 4 janvier 1943, autour de Meudon. D'une cylindrée de 760 cm3, il atteint 84 km/h sur le plat et réussit à grimper des pentes de 17 % en quatrième vitesse avec quatre personnes à bord. Le prince von Urach, héritier de la couronne du Wurtemberg et directeur de Renault sous l'occupation, se rend néanmoins compte qu'un projet se trame à son insu et interroge Picard sur un curieux engin peint en vert que l'on a vu passer à plusieurs reprises du côté du pont de Sèvres. Picard dément avec force, suspend les essais pendant une quinzaine avant de continuer ses recherches avec une voiture repeinte en noir.

Charles-Edmond Serre présente le prototype à Louis Renault courant 1943. Mais celui-ci refuse le modèle, il ne veut pas d'une voiture populaire et n'aime pas l'esthétique de la 4CV.

En dépit de l'interdiction des autorités d'occupation de poursuivre quelque développement que ce soit et de la préférence de Louis Renault pour un projet de berline 11 CV, le deuxième prototype est développé et assemblé en mars 1944. Son dessin est dû à Roger Barthaud, dirigeant du département des carrosseries de Billancourt. Il est largement modifié par rapport au premier projet. Il effectue, lorsque la guerre le permet, quelques tours de pistes pour des essais.

Deux événements accélèrent l'évolution du modèle : la Libération et l'arrestation de Louis Renault pour faits de collaboration et, par suite, la nomination de Pierre Lefaucheux à la tête de la Régie nationale des usines Renault comme administrateur provisoire en octobre 1944 et PDG en mars 1945. Celui-ci saisit l'intérêt du projet et impose d'améliorer le modèle. Très tôt après avoir pris la tête de Renault, Pierre Lefaucheux réalise quelques essais sur un prototype de Renault 4CV. Il est dès lors convaincu de reprendre la conception de ce modèle, en y apportant néanmoins quelques modifications. Il décide alors de remplacer les deux-portes par une version quatre-portes, ayant eu des difficultés par sa haute stature à entrer à l'arrière du prototype. Lefaucheux ne possède pas d'affection particulière pour l'automobile en général. Par ailleurs, il considère que l'avenir des entreprises Renault passe par une stratégie fordiste. La seule manière de garantir un prix de vente bas consiste en la fabrication d'un modèle unique adapté à la demande du marché.

C'est donc en novembre 1945 que le troisième et dernier prototype, proche de la version de série, voit le jour. À l'inverse des deux précédents, ce prototype est équipé de quatre portes, orientant ainsi le véhicule vers la catégorie familiale. En 1946, les ingénieurs s'aperçoivent que la hauteur des phares n'est pas réglementaire. Or, les machines-outils sont déjà fabriquées. C'est ainsi que Fernand Picard parvient à faire proposer par la Commission Nationale Automobile la modification de la hauteur des projecteurs à 550 mm.

Production

La production des Renault 4CV ne démarre qu'à l'été 1947, en raison des dommages subis par les industries durant la guerre et des délais nécessaires à la restauration des machines, sous la forme d'une série de 300 exemplaires destinés aux concessionnaires qui vont ainsi assurer la promotion de la voiture. La 4CV devient l'unique nouveau modèle Renault d'après-guerre (le break Juvaquatre continue d'être produit). En effet, la situation économique du pays est précaire et le gouvernement de De Gaulle contrôle les programmes de fabrication des différentes entreprises nationales depuis le 27 septembre 1944. À cette date, les entreprises sont réquisitionnées et, sur proposition de Robert Lacoste, ministre de la Production industrielle, sont ensuite nationalisées. Le plan quinquennal — « Plan Pons » — limite la production des modèles ainsi que leur cylindrée. Pierre Lefaucheux devra d'ailleurs batailler quelques mois avec le ministère de la Production industrielle, car ce plan prévoyait initialement que Renault se concentre sur les véhicules industriels.

La première 4CV de série descend des lignes de montage de l'île Seguin le 12 août 1947. La 4CV est un succès : la production quotidienne est de 15 véhicules en 1948 pour atteindre 375 exemplaires en 1950, nombre impressionnant pour l'époque. Pour en obtenir une, le délai est d'un an, en raison de la forte demande, mais aussi de problèmes de fabrication. La 4CV, construite délibérément sur de grandes lignes automatisées et intégrées afin de réduire le prix de revient, est emblématique des débuts de la consommation de masse. La gamme s'étoffe ainsi de deux niveaux de finition (luxe et normal) en 1948, d'une finition « grand luxe » en 1949 et d'une « R1063 » en 1950. Le modèle « grand luxe » voit sa puissance augmentée de 4 ch pour atteindre 21 ch et bénéficie d'un toit découvrable, en toile. Le second modèle, la R1063, est une version sportive de 32 ch, qui participa à de nombreuses courses automobiles, dont les 24 Heures du Mans. L'appellation de « 1063 » fut choisie pour faire suite au nom de code de la version de série, qui est « 1062 ». Ce modèle fut fabriqué à 80 exemplaires.

La 4CV évolue au fil des ans : les changements les plus marquants sont, sur les modèles 1954, l'abandon de la « moustache » à six barrettes sur la face avant, au profit d'une plus simple à trois barrettes, puis l'adoption, conjointement à la Dauphine et quelques années avant la fin de la production, de roues à jantes pleines au lieu des précédentes roues à jantes en étoiles démontables.

Succès populaire

Dans l'immédiat après-guerre, les industries se remettent lentement en activité et la 4CV est la première nouvelle automobile, ce qui explique son succès au salon de l'automobile de Paris. Elle devient ainsi la première voiture française vraiment populaire. Les affiches publicitaires de l'époque, signées Raymond Savignac, proclament même que la Renault 4CV « remet la France sur quatre roues ». La « motte de beurre » s'attire la sympathie d'une nouvelle population d'acheteurs qui, avec les congés payés et malgré de faibles moyens, découvrent le rite des grands départs en vacances. La 4CV s'impose comme le symbole d'une liberté et d'une joie de vivre retrouvées après cinq ans de conflit. Selon l'historien J-C Daumas, la 4CV est, avec la Citroën 2 CV, l'instrument de la démocratisation du marché automobile en France, même si son prix de vente est relativement élevé (en 1948, elle vaut 245 000 FRF, soit une année de salaire moyen français). La publicité met en avant cette évolution : une photographie représente par exemple Lucky, un mannequin français, à bord d'une 4CV devant l'immeuble de Christian Dior.

Le succès est tel en France que même l'Amérique, en 1951, importe près de 170 000 exemplaires de la 4CV. Cette même année, des négociations commencent pour la fabrication sous licence Renault de la 4CV par la marque japonaise Hino. Le 26 février 1953, Renault signe ainsi un accord à Tokyo avec Shoji Okubo. De 1962 à 1963, Renault renforce ses contrats de production de 4CV hors des frontières françaises. En Argentine apparaît une version utilitaire, dépouillée de sièges arrière et équipée d'un moteur à faible taux de compression acceptant du carburant à bas indice d'octane. Ce modèle exporté dans toute l'Amérique du Sud commence également à intéresser le Mexique, lassé des vieilles américaines à forte consommation.

Le 6 juillet 1961, la fin de la production de la 4CV est décidée, après 1 105 547 exemplaires vendus. De nouveaux modèles, mieux adaptés à la demande, font leur apparition. Depuis, de nombreux particuliers font revivre la petite Renault, véritable mythe automobile chez les passionnés. Le constructeur Renault célèbre même les cinquante ans de son modèle avec la présentation, en 1996, du concept « Fiftie », version de la 4CV remise aux standards des années 1990.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Casse de la Banque de France de Toulon

Le casse de la Banque de France de Toulon est un important braquage ayant touché la Banque de France de Toulon le 16 décembre 1992. Il est surnommé par les médias le « casse du siècle », de par son extraordinaire mode opératoire et son butin qui s'élève à 146 millions de francs (32,2 millions d'euros en 2018).

Déroulement du casse

Le 16 décembre 1992 à 7 heures du matin, deux hommes se font passer pour des livreurs de champagne et pénètrent dans un appartement de la banlieue de Toulon où ils séquestrent pendant plusieurs heures un gardien, sa femme et son fils de six ans. Cet appartement devient le QG d'un commando d'une dizaine de braqueurs qui prennent en otage ce vigile, Emmanuel Demaimay, à qui ils mettent une ceinture-banane contenenant 300 grammes d'explosif F 15 avec un système de mise à feu à distance, faisant de Demaimay une bombe humaine. Ils se servent de ce gardien de nuit comme cheval de Troie et pénètrent dans la Banque de France de Toulon aux alentours de 17h15, Emmanuel Demaimay devant reprendre le travail à 18h. Les malfaiteurs aux visages grimés, portant perruques, barbes et lunettes noires, ont alors accès aux coffres et s'emparent en deux heures d'un butin estimé, selon le chiffre officiel, à 146 millions de francs soit 22 millions d'euros, ce qui représente 4 mètres cubes de billets de 100 francs usagés et trois fois la somme du « casse du siècle à Nice » mené par Albert Spaggiari en 1976.

Enquête

La police judiciaire toulonnaise, dirigée par le commissaire Georges Bonnefont, soupçonne, malgré le peu de preuves matérielles, une complicité interne, les malfaiteurs connaissant les plans de situation, les procédures d'ouverture des coffres et les systèmes de sécurité de la banque, notamment les alarmes. Grâce à des informateurs, les policiers déterminent que la taupe est Hélène Renaux, 39 ans, secrétaire comptable dans la banque qui a décidé de vivre « la grande aventure » avec Jean-Claude Lopiccolo, petit commerçant dont un ami RMIste René Bombace, les persuade de réaliser le « coup de leur vie ». C'est elle qui désigne comme « otage parfait » Emmanuel Demaimay, 25 ans, délégué du personnel. Les écoutes téléphoniques permettent d'apprendre qu'une remise de butin doit avoir lieu le 16 février 1993. Au terme d’une filature, les policiers arrêtent Marc Armando (considéré comme le « cerveau » du « casse du siècle ») en possession de 3 200 000 francs, Jean-Claude Lopiccolo, Dominique Gianonne, René Bombace, Gianfranco Cascioni, Jean Chiari et Dominique Bernardini dit « le Chinois », le lieutenant d'Armando. La police ne récupère que 9 millions de francs.

Procès et sort des accusés

Les peines au cours du procès vont de 8 à 18 ans de prison. Hélène Renaux qui assume ses responsabilités et son amant Jean-Claude Lopiccolo se marient et refont leur vie au Brésil après leur peine. Marc Armando, après avoir purgé sa peine, est libéré en 2005. Arrêté en avril 2013 pour un trafic de cocaïne cachée dans une torpille fixée à la coque d’un pétrolier et saisie dans le port de Rotterdam, il est extradé des Pays-Bas vers la prison des Baumettes à Marseille où il se suicide par pendaison deux heures après son admission le 3 mai 2013.

Quant à Emmanuel Demaimay, longtemps considéré comme complice, après un long congé-maladie, il négocie deux ans plus tard son départ de la Banque de France. Il finit par divorcer et vend désormais des vêtements sur les marchés

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Renault Dauphine Gordini

fait appel à Amédée Gordini pour réaliser une version plus performante de la voiture. Le « Sorcier » fait alors une petite préparation avec des modifications techniques, ainsi naît la Dauphine Gordini (type R1091) en 1957.

La puissance du bloc passe à 33 puis 36 ch DIN, la vitesse de pointe passe à 126 km/h grâce à une nouvelle culasse, augmentation du taux de compression, ainsi qu'à l'utilisation d'un carburateur de 32 mm, des ressorts de soupapes plus durs et conduits d'admission-échappement augmentés. Les premières modifications apportées par Amedée Gordini comme la culasse à sortie verticale, ne seront toutefois pas conservées sur le modèle de série pour des raisons de prix de revient pour rester dans le tarif de vente. La boîte de vitesses passe à quatre rapports et la caisse est légèrement rabaissée. Les pneus sont de dimension 145×380 au lieu des 135×380 standards.

Le moteur de la Floride va remplacer le moteur à culasse spécifique à partir du millésime 1960. La Dauphine Gordini figurera au catalogue de l'été 1957 à décembre 1960 puis de septembre 1962 à septembre 1963.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Renault Dauphine

La Renault Dauphine est un modèle automobile qui a été fabriqué par Renault dans l'usine de Flins (Yvelines) à partir de mars 1956 jusqu'en 1967.

La voiture fut conçue par le bureau d'études Renault dans les années 1950 pour relayer progressivement la 4CV.

Cette voiture fut la plus vendue en France de 1957 à 1961 et la première voiture européenne fabriquée en Argentine (1960 - 1970). Au Brésil, elle a été fabriquée par « Willys Overland do Brasil » de 1959 à 1968. Toutefois, Renault ne connut qu'un très bref succès lors de sa commercialisation aux États-Unis en négligeant trop la qualité de fabrication, les services après-vente et la disponibilité des pièces détachées.

Historique

La Renault Dauphine est une petite berline à quatre portes à moteur arrière placé en porte-à-faux en arrière de l'essieu, qui fut ainsi nommée car la « reine des ventes » était alors la 4CV. Elle fut conçue par l'ingénieur Fernand Picard et dessinée avec l'aide du styliste italien Ghia, notamment pour l'intégration des deux entrées d'air pour le refroidissement du moteur, situées en avant des deux ailes arrière juste derrière les portes arrière. La roue de secours est logée derrière un portillon sous le coffre à l'avant comme la Tatra 603 contemporaine et des Renault ultérieures : Floride puis Caravelle et Renault 8 puis Renault 10.

Plusieurs déclinaisons de série de la Dauphine furent produites :

une version plus cossue : l'Ondine ;

une version sportive : la Dauphine Gordini ;

un coupé et un cabriolet : les Floride puis Caravelle ;

un modèle pour la course (homologué sur la route) : la Dauphine 1093.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

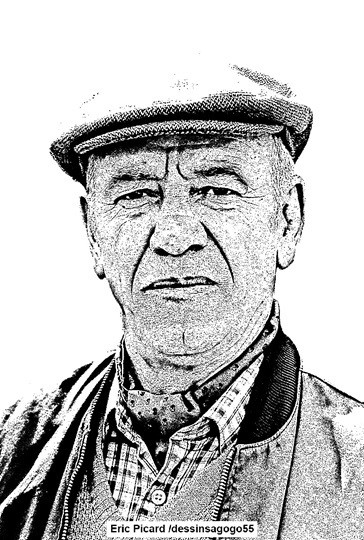

André Pousse

André Joseph Pousse est un coureur cycliste français devenu acteur, né le 20 octobre 1919 dans le 5e arrondissement de Paris et mort le 8 septembre 2005 à Gassin (Var).

Biographie

Le sportif

Après une course à vélo entre Antony et Petit-Clamart avec des coureurs amateurs de l'Union vélocipédique du 5e arrondissement où il arrive largement premier sans s'être entraîné auparavant, André Pousse commence à 17 ans une carrière professionnelle de cycliste. En 1939, dans la catégorie Juniors, il gagne une course amateur avec le Club sportif international.

Entre 1942 et 1949, il devient cycliste professionnel. Pistard avant tout, il se spécialise dans les courses de six jours, notamment celles au Vél' d'Hiv' de Paris, une forme de sport-spectacle qui est très populaire à cette époque. Le tout jeune Alain Delon, qui était alors son admirateur, se souvient avoir eu l'honneur de lui tenir son vélo lors de cette manifestation6. Son principal fait d'armes est d'être détenteur du record du tour du Vél' d'Hiv'. Avec humour, il dira dans une interview due à Raphaël Mezrahi : « Ils me battront plus puisqu’ils ont cassé le Vél' d'Hiv'. » Il participe aussi en 1948 à des épreuves aux États-Unis où il vit près d'un an. Il arrête sa carrière sportive à l'âge de 30 ans. Le 28 octobre 1949, il devait accompagner Marcel Cerdan dans le vol Air France 009, mais un problème de papiers l'en empêcha. L'ensemble des passagers et de l'équipage mourut dans le crash de l'avion.

L'homme de spectacle

Après avoir arrêté sa carrière de sportif, il part vivre à Haïti pour y faire des affaires, mais échoue. Rentré en France, il rencontre Louis Barrier, l'impresario d'Edith Piaf, qui l'incite à devenir agent artistique. Il travaille dans les années 1950 et 1960 comme agent pour des vedettes de la chanson telles que Joséphine Baker, Eddie Constantine, Henri Salvador, Petula Clark, Johnny Hallyday, Mouloudji et Édith Piaf dont il deviendra le compagnon plusieurs mois, vivant avec elle dans son hôtel particulier de Boulogne. Il est douze années durant, directeur artistique du Moulin-Rouge et s'impose comme un pilier du monde de la nuit parisienne. Il participe parfois aussi à la programmation d'autres établissements comme L'Olympia ou Bobino.

En 1960, il crée à côté du Moulin-Rouge, au 90 boulevard de Clichy, une petite discothèque-boîte de nuit appelée La Locomotive dont il assure la direction jusqu'en 1965. Ce lieu va vite devenir un des principaux rendez-vous de la génération yéyé à Paris.

L'acteur

Il démarre la carrière d'acteur à l'âge de 43 ans dans l'archétype du film dit « yéyé » (D'où viens-tu Johnny ? - 1963). Il y incarne un truand rogue et expéditif, personnage où sa gouaille naturelle et son physique d'ancien coureur font merveille. Au cours des vingt années qui suivent, il ne cesse d'interpréter des seconds rôles de gangster au cinéma comme à la télévision, et apparaît dans nombre de films réalisés ou dialogués par Michel Audiard, qu'il connaissait depuis les années 1940.

En 2001 et 2002, le journaliste Frédéric Liévain tourne un film documentaire de 52 minutes titré André Pousse, l'homme aux 5 vies.

Vie privée et mort

André Pousse avait un frère aîné, Pierre.

Marié le 2 septembre 1970 à La Garde-Freinet avec Jocelyne Pieq, surnommée Joss, il a deux filles, Pénélope et Marfa.

André Pousse était le propriétaire d'un restaurant appelé Le Napoléon Chaix, à l'angle de la rue Balard et de la rue Napoléon-Chaix, dans le 15e arrondissement de Paris (un autre restaurant, appelé le comptoir des jasmins, occupe les mêmes locaux).

Retiré à La Garde-Freinet, où il a acheté un vieux mas provençal qu'il appelle "La Renardière", il meurt le 8 septembre 2005 à l'hôpital de Gassin à l'âge de 85 ans, des conséquences d'un accident de voiture qu'il a eu quatre jours plus tôt à la suite d'une attaque de guêpe pendant qu'il conduisait. Il est crématisé et ses cendres sont dispersées dans sa propriété de La Garde-Freinet dans le Var

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

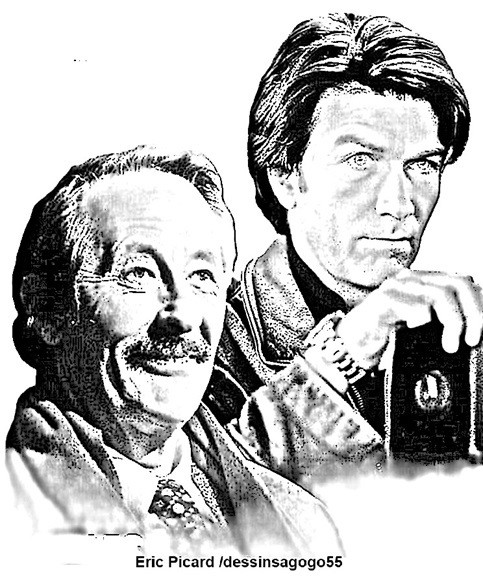

Les Bœuf-carottes

Les Bœuf-carottes est une série télévisée française en neuf épisodes d'environ 90 à 100 minutes créée par Joël Houssin, réalisée par 7 réalisateurs et diffusée du 21 septembre 1995 au 22 octobre 2001 sur TF1, puis rediffusée sur Direct 8 en 2012 et sur NRJ 12 et Chérie 25 en 2014.

Synopsis

La série relate les enquêtes d'un binôme constitué d'un commissaire divisionnaire et d'un lieutenant de l'Inspection générale des services (IGS), appelée aussi Police des polices ou bœuf-carottes.

Liste des épisodes

Les enfants d'abord, réalisation Denis Amar (1995)

Sonia, réal. Peter Kassovitz

Émotions fortes, réal. Pierre Lary (1996)

La manière forte, réal. Josée Dayan

Haute voltige, réal. Claude-Michel Rome

Soupçons, réal. Christian Faure

La fée du logis réal. Michel Vianey

Pour l'amour d'un flic, réal. Christian Faure (2001)

Parmi l'élite, réal. Josée Dayan

Distribution

Jean Rochefort : Commissaire Antoine Venturi

Philippe Caroit : Inspecteur David Kaan

Artus de Penguern : Juge Gautray (4 épisodes)

Épisode 1 : Les enfants d'abord

Natacha Lindinger : Sylvie Kaan

Maxime Leroux : Dampierre

Jean-François Garreaud : Auclert

Épisode 2 : Sonia

Natacha Lindinger : Sylvie Kaan

Julie Debazac : Sonia

Bernard Farcy : Milandre

Astrid Veillon : Nathalie

Diane Bellego : Chantal

Jean-Claude Adelin : Costello

Michel Albertini : Morin

Paul Guers : le receleur

Épisode 3 : Émotions fortes

Valérie Stroh : Nadège

Florence Geanty : Sylvie Kaan

Olivier Marchal : Boisrond

Fabrice Leroy : un patient

Épisode 4 : La manière forte

Ingrid Chauvin : Sylvie Kaan

Lorànt Deutsch : Gégé

Manuel Gélin : Thierry Jeunet

Tomer Sisley : Joe

Julie Sarraut : Jane Pointdexter

Mohamed Hamaidi : Kader

Rémy Roubakha : monsieur Froment

Guy Amram : Grasky

Daniel Briquet : Franck

Épisode 5 : Haute voltige

Julie du Page : Sylvie Kaan

Marie-France Pisier : Juge Sandrine Roesch

Michel Creton : commandant Daniel Gaucher

Jean-Michel Leray : Léo Gaucher

Jean-Louis Foulquier : Ducastel, un détenu

Alain Ganas : capitaine Jean-Robert Binet

Éric Laugérias : Bénichou

Brigitte Chamarande : la pervenche

André Pousse : Petitdemange

Christophe Rault : Sébastien

Épisode 6 : Soupçons

Ingrid Chauvin : Sylvie Kaan

Épisode 7 : La fée du logis

Delphine Rich : Barbara Chapuis

Gérard Lartigau : Commissaire Breuil

Sylvie Loeillet : Inspecteur Fargeau

Épisode 8 : Pour l'amour d'un flic

Charley Fouquet : Sylvie Kaan

Michel Duchaussoy : François Janvier

Mélanie Page : Estelle

Marie Desgranges : Laurence

Évelyne Dandry : Mme N'Gumo, la voyante

Épisode 9 : Parmi l'élite

Charley Fouquet : Sylvie Kaan

Ludmila Mikaël : Frédérique Peyret

Jean-Pierre Bouvier : Egmann

Roger Dumas : Jeantet

Jean-Louis Sbille : Gonsard

Babsie Steger : Agnes

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

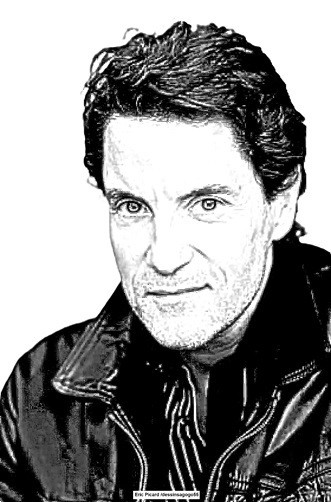

Francis Cabrel

Francis Cabrel, né le 23 novembre 1953 à Agen en France, est un auteur-compositeur-interprète français.

Il a sorti plusieurs albums relevant principalement du domaine du folk, avec des incursions dans le blues ou la country. Reconnu pour ses ballades et chansons sentimentales, ses ventes de disques sont estimées à plus de 25 millions d'exemplaires à travers le monde.

Biographie

Enfance, formation et débuts

Francis Cabrel naît à Agen dans une famille modeste originaire du Frioul en Italie, d'un père ouvrier dans une biscuiterie et d'une mère caissière dans une cafétéria. Il a une sœur, Martine, et un frère, Philippe. Il passe son enfance à Astaffort, dans le Lot-et-Garonne.

À treize ans, il entend pour la première fois Like a Rolling Stone de Bob Dylan à la radio, une découverte qui aura une influence majeure dans sa carrière. À Noël, son oncle Freddy lui offre une guitare ; il se met ainsi à composer ses premiers morceaux afin de lutter contre sa timidité. Il reprend les chansons de Neil Young, Leonard Cohen et évidemment Bob Dylan, apprenant l'anglais en traduisant les paroles. Il racontera plus tard qu'il pensait que sa guitare lui permettait de se rendre plus intéressant aux yeux des autres. À 17 ans, il commence à monter plusieurs groupes de folk rock et chante dans les orchestres de bals, mais ses groupes ne tiennent pas longtemps.

Alors qu'il est en classe de première, il est renvoyé du lycée Bernard-Palissy d'Agen en raison de ses absences trop fréquentes. Il travaille alors, à 19 ans, comme magasinier dans un magasin de chaussures tout en jouant dans des bals locaux avec un groupe « Ray Frank et les Jazzmen ». Le groupe se renomme par la suite « les Gaulois » à cause des moustaches de chacun des membres. À cette époque, Cabrel arbore un style hippie : cheveux longs et moustache.

En juin 1974, à Toulouse, il participe à un concours de chanson de Sud Radio durant lequel se succèdent 400 candidats devant un jury composé notamment de Daniel et Richard Seff. La chanson Petite Marie, dédiée à sa femme Mariette Darjo, lui permet de remporter le concours et le prix de 2 000 francs. De plus, les frères Seff lui ouvrent les portes de la firme CBS.

Managé en début de carrière par le producteur Jacques Marouani, c'est ensuite, à partir de 1979, à Maurice Tejedor — producteur de spectacles dans le grand Sud-Ouest, avec qui il noue des liens amicaux au cours d'une mini-tournée — qu'il confie l'organisation de ses spectacles et tournées.

Vie privée

Francis Cabrel s'est marié à Vianne en 1974 avec Mariette Darjo, décoratrice d'intérieur née le 30 mai 1953. Ils se sont rencontrés en 1970, alors qu’ils n’avaient que 17 ans. Ils ont trois filles : Aurélie, née le 30 juillet 1986, Manon, née en 1990 et Thiu, née au Viêt Nam et adoptée en 2004 à trois mois.

Francis Cabrel est catholique non pratiquant

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Le Petit Chaperon rouge

Le Petit Chaperon rouge est un conte de tradition orale d'origine française.

Il est surtout connu par le biais de deux versions collectées, retranscrites et interprétées par les moralistes Charles Perrault en France et les frères Grimm en Allemagne. Depuis le milieu du xxe siècle, il a fait l'objet de nombreux détournements opérant un retour aux sources de la tradition orale et populaire du conte.

Versions originelles du conte

Le Petit Chaperon rouge est un conte de la tradition populaire française qui a connu de nombreuses versions au cours de l’histoire et selon les pays où il a été repris. On dénombre une centaine de variantes du conte.

Une version de l'histoire du Petit Chaperon rouge est sculptée au palais Jacques-Cœur de Bourges (en France), palais du xve siècle, ce qui atteste encore de l'ancienneté de ce conte populaire.

On retrouve trace de l’histoire d'un Petit Chaperon rouge dans la tradition orale de nombreux pays européens, sous différentes versions, antérieures au xviie siècle. Dans ses versions européennes, le conte oppose le plus souvent, dans une convention toute médiévale, l’univers sûr du village aux dangers de la forêt, même si aucune version écrite ne remonte à cette époque. En fait la version écrite la plus ancienne remonte à un poème « De puella a lupellis servata » compris dans le recueil Fecunda ratis, rédigé au xe siècle par l’écolâtre Egbert de Liège.

L’anthropologue britannique Jamie Tehrani, de l’Université de Durham, a ainsi mené une étude mathématique sur 58 variantes du conte en se concentrant sur 72 variables (nombre et sexe des protagonistes, le type d'animal, la fin, les ruses utilisées, etc.) : cette étude présente cependant de nombreux problèmes. Dans certaines des versions les plus anciennes, le Petit Chaperon rouge est un jeune homme déguisé en fille et envoyé par Mère-Grand dans la forêt hostile entourant le village pour tuer le loup. Le conte porte d'abord sur le travestissement et la dissimulation. La couleur du Chaperon servant au travestissement est une référence symbolique au meurtre du Loup. Dans la version italienne, intitulée La Finta Nonna. (La Fausse Grand-mère), la petite fille l’emporte sur le Loup grâce à sa propre ruse, sans l’aide d’un homme ou d’une femme plus âgée. Dans cette version également, le conte insiste sur la dissimulation et la ruse.

Le conte du Petit Chaperon rouge est devenu l’un des plus populaires en Europe et dans le monde grâce à la grande versatilité de la situation triangulaire entre le Petit Chaperon rouge, le loup et mère-Grand. Il permettait aux conteurs de proposer différentes variantes en fonction de leur public et de l'objectif visé.

Le personnage du chasseur (ou d'un bûcheron, selon les versions), inexistant au départ, n'apparaîtra que dans une des versions les plus tardives du conte, celle des frères Grimm, reléguant le Petit Chaperon rouge, qu'il soit homme ou femme, dans un rôle plus passif.

Il existe une version chinoise du conte : dans celle-ci, c'est la grand-mère qui se rend chez ses trois petites filles. Elle rencontre le loup qui, après l'avoir interrogée, la tue et prend son apparence dans le but de tromper et de manger les trois filles. Ces dernières, cependant, finissent par comprendre l'imposture et par tuer le loup par la ruse. On peut aussi citer les versions coréennes où l'agresseur est un tigre, la victime, la mère et les enfants, au moins un garçon et une fille.

Versions des moralistes

Versions de Charles Perrault

La plus ancienne version retranscrite et figée est celle de Charles Perrault, parue dans Histoires ou contes du temps passé, avec des moralités le 11 janvier 1697. Cette version est plus malheureuse et plus moralisatrice que celles qui suivront. L’héroïne en est une jeune fille bien élevée, la plus jolie du village, qui court à sa perte en donnant au loup qu’elle rencontre dans la forêt les indications nécessaires pour trouver la maison de sa grand-mère. Le loup mange la vieille dame en se cachant des bûcherons qui travaillent dans la forêt voisine. Il tend ensuite un piège au Petit Chaperon rouge et finit par la manger. L’histoire se termine ainsi, sur la victoire du loup.

Versions des frères Grimm

Autres versions

En 1843, l'auteur britannique Henry Cole publie sous le nom de Felix Summerly une version différente Little Red Riding Hood (nom anglais du Petit Chaperon rouge), en collaboration avec John Callcott Horsley (en). Cette version est très riche en détails. L'histoire se situe en Angleterre, dans le Hampshire, plus précisément dans New Forest. L'auteur prend soin au début de présenter l'héroïne, âgée de huit ans, et les relations qu'elle entretient sa famille. Serviable, elle aide ses parents dans leurs tâches quotidiennes et rend régulièrement visite à sa grand-mère, qui lui offre le fameux chaperon rouge. Un automne, elle part apporter à cette dernière un pot de miel et du beurre. Dans cette version, elle sauve le loup en empêchant des fagotiers de le tuer. Puis, une fois qu'elle indique à l'animal où habite sa grand-mère, elle regrette d'en avoir trop dit, son défaut étant de parfois trop parler. Puis, une fois chez sa grand-mère, elle a des doutes, se demandant si elle a affaire au loup. Cela ne l'empêchera pas de se faire manger... du moins dans la première fin. En effet, l'auteur note que cette fin traditionnelle est douloureuse et que la plupart des enfants n'aiment pas. Il en fournit donc une seconde, plus heureuse, qu'il a entendu raconter. Cette fois, l'héroïne hurle alors que le loup la saisit. Alertés, son père et les fagotiers arrivent et tuent l'animal.

Critique et interprétations

Il s'agit d'un conte-type 333 selon la classification Aarne-Thompson.

Versions originelles du conte

Le chaperon que porte Le Petit Chaperon rouge est, à l’époque de Charles Perrault, une coiffure féminine populaire et bourgeoise, mais déjà démodée. La chose est naturelle : le costume des enfants des classes aisées du xviie siècle se caractérise par son archaïsme et ses emprunts aux modes populaires. Ce petit chaperon rouge serait donc la marque du désir des protagonistes villageois de se distinguer socialement, un signe de l’affection de la mère et de la grand-mère pour leur ravissante petite fille. Certains chercheurs (notamment Pierre Saintyves) ont vu dans le chaperon rouge une couronne de fleurs, ce qui ferait de l'héroïne une reine de Mai, personnage du folklore populaire. Cette interprétation est combattue par les comparatistes qui font remarquer que les différentes versions du conte n'insistent pas toutes sur ce trait qui paraît avoir été mis en exergue (voire inventé) par Perrault et les frères Grimm.

Il faut aussi savoir que les frères Grimm ont essentiellement recensé les contes dans le Land de Hesse, où le costume traditionnel porté par les femmes comporte une petite coiffe de velours qui changeait de couleur selon l'âge et la condition de sa propriétaire : rouge pour les enfants et les jeunes filles, vert pour les femmes mariées, et noire pour les veuves. Il n'est donc pas étonnant que la grand-mère ait coiffé ainsi sa petite-fille.

Versions des moralistes

Le conte dans les versions des moralistes, est codé, selon plusieurs auteurs dont le psychanalyste Bruno Bettelheim et le sociologue Jack Zipes.

Interprétation psychanalytique

À propos du Petit Chaperon rouge, et reprenant les mots du romancier Charles Dickens, Bruno Bettelheim écrit dans Psychanalyse des contes de fées : « Le Petit Chaperon rouge a été mon premier amour. Je sens que, si j'avais pu l'épouser, j'aurais connu le parfait bonheur. »

Le conte met en scène l'opposition des principes de plaisir et de réalité. La fillette et sa grand-mère sont les deux principales figures féminines du conte. Le loup est, lui, une figure masculine ambiguë : il est à la fois un séducteur, comme Le Petit Chaperon rouge, mais aussi un meurtrier. Enfin, dans la seule version des frères Grimm, apparaît une seconde figure masculine : le personnage du chasseur qui tue le loup et lui ouvre le ventre pour libérer le Chaperon rouge et sa grand-mère. Le chasseur, introduit par les frères Grimm, est une seconde figure masculine, paternelle cette fois, qui s'oppose au Loup. La délivrance du Chaperon rouge introduite par les frères Grimm a une symbolique forte et peut être interprétée comme une renaissance ou une métamorphose…

Toutefois, il existe aussi des versions dans lesquelles le héros est lui-même de sexe masculin.

Tout au long du conte, et dans le titre comme dans le nom de l'héroïne, l'importance de la couleur rouge, arborée par l'enfant est fortement soulignée. Selon Bruno Bettelheim, le rouge est « la couleur qui symbolise les émotions violentes et particulièrement celles qui renvoient à la sexualité. » Le bonnet de velours rouge a été offert par Mère-Grand : « Il lui allait si bien, que partout on l'appelait le Petit Chaperon rouge. » Le couvre-chef peut ainsi être considéré comme le symbole du transfert prématuré du pouvoir de séduction sexuelle au Petit Chaperon rouge. Cette interprétation est contestée par l'historien Michel Pastoureau qui rappelle que la signification des couleurs était différente lors de la rédaction du conte : au xviie siècle, c'était le vert qui était associé à la sexualité. Le rouge avait une connotation religieuse, voire de protection.

Interprétation sociologique

Le sociologue américain Jack Zipes, de l’université de Minnesota, germaniste spécialiste des contes de fées, propose une lecture darwinienne du conte : manger ou être mangé, telle est la question posée par le conte. Jack Zipes, comme dans les versions originelle du conte, interprète le conte comme un art vivant de la subversion mélangeant ruses, arnaques et dissimulations.

Détournements des versions officielles et retour aux sources du conte

L'histoire du Petit Chaperon rouge, dans la version moralisatrice de Charles Perrault, a été maintes fois détournée, dans les livres, les films ou encore les dessins animés. Cette entreprise de détournement peut être vue comme un retour aux sources médiévales du conte.

L'un des plus célèbres détournements est celui réalisé par Tex Avery dans Red Hot Riding Hood en 1943 : le Loup est un prédateur sexuel, Mère-Grand est l'heureuse résidente du dernier étage d'un gratte-ciel et le Petit Chaperon rouge travaille dans un Night club d'Hollywood. Vamp préfigurant la future Marilyn Monroe, le Petit Chaperon rouge rend le Loup fou. Ce dernier tente d'attirer le Petit Chaperon rouge qui décline fermement l'invitation avant de se réfugier chez Mère-Grand, attirant le Loup à sa poursuite. Il se trouve que Mère-Grand, dame pourtant d'un certain âge, se révèle être particulièrement friande de loups vigoureux. Piégé dans le loft de Mère-Grand, le Loup finit par se jeter du haut du gratte-ciel pour échapper aux baisers dégoulinants de l'épais rouge à lèvres d'une Mère-Grand toute vêtue de rouge. Le Loup croise à nouveau le Petit Chaperon rouge et se suicide à sa vue. Le dessin animé de Tex Avery fut censuré dans un premier temps, sauf pour les G.I.'s qui purent le voir en intégralité grâce à la demande de certains de leurs officiers.

Dans Little Rural Riding Hood (1949), la situation du Loup empire : il est massacré par un Petit Chaperon rouge de la campagne, puis humilié par un cousin Loup de la ville devant un Petit Chaperon rouge citadin.

La versatilité du conte n'avait pas échappé au réalisateur de film d'animation américain. Ainsi, dans le livre The 50 Greatest Cartoons, écrit par l'historien du cinéma d'animation Jerry Beck (en), trois dessins animés réalisés par Tex Avery apparaissent dans le top 50 des meilleurs dessins animés de tous les temps : Red Hot Riding Hood (7e), Bad Luck Blackie (15e) et Little Rural Riding Hood (22e). Un grand classique des marionnettes pour enfants rassemble en une seule création les trois personnages du Petit Chaperon rouge, du Loup et de Mère-Grand, permettant aux enfants d'intervertir les rôles dans un jeu triangulaire sans fin.

Le conte a également servi de référence dans le domaine de l'espionnage. Dans Chapeau melon et bottes de cuir (The Avengers), le personnage de Mère-Grand (Grandmother ou Mother selon les épisodes) est le chef excentrique, mais handicapé et se déplaçant en chaise roulante, d'un service de contre-espionnage très britannique. À la DGSE, Mère-Grand est le surnom d'une figure historique du service, ayant dirigé la Direction du Renseignement, responsable des agents de renseignement et d'influence. Dans le même ordre d'idées et plus récemment, dans La Revanche du Petit Chaperon rouge de Mike Disa, le Petit Chaperon rouge, le Loup, et la Mère-Grand dirigent une agence d'espionnage ultra moderne. Ce long-métrage est la suite de La Véritable Histoire du Petit Chaperon rouge (titre anglais : Hoodwinked!).

La pièce de théâtre Le Procès du Loup écrite par Žarko Petan est une suite du conte où le loup arrêté se retrouve jugé dans un tribunal.

En 1996, le film Freeway revisite l'histoire du Petit Chaperon rouge en mêlant thriller, drame et humour noir.

Dans Once Upon a Time (2011–2018), le Petit Chaperon Rouge est en fait un loup-garou (le Loup), qui ne reprend sa forme humaine qu’en se recouvrant d’un manteau rouge magique.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||