Date de création : 09.04.2012

Dernière mise à jour :

11.02.2025

18683 articles

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Cinéma (959)

· A à Z : Sommaire (304)

· Mannequin de charme (914)

· Monde : France (3307)

· Musique (371)

· Calendrier : Événements (333)

· Monde : Etats Unis (1156)

· Département : Meuse (213)

· Cinéma : Films à classer (151)

· Calendrier : Naissances (246)

Thèmes

air amour annonce art article background base belle blogs cadre center centerblog

Articles les plus lus· Bienvenue sur

· Alessandra Sublet

· Lui : Célébrités nues

· 28 septembre : Naissances

· Loto (jeu de la Française des jeux)

· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés

· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)

· Omar Sharif

· A (Sommaire)

· Mannequin de charme : Sommaire

· Culotte : Sous les jupes des filles

· Julia Channel

· Femme

· Brigitte Lahaie

· Maureen O'Hara

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

écrire votre commentaire... peka eme

Par Anonyme, le 17.12.2024

lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.

il est toujours aussi gentil , accu

Par cuisine2jacques, le 15.12.2024

nicole aniston

Par Anonyme, le 26.10.2024

Monde : France

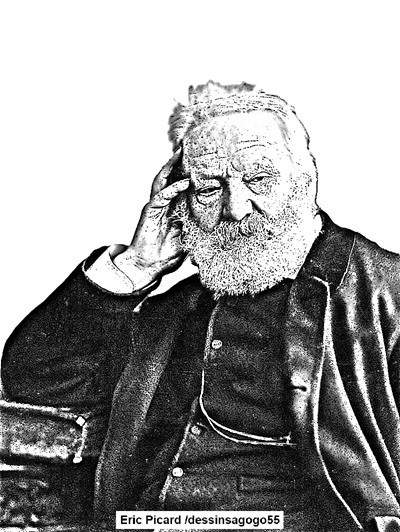

Victor Hugo

Victor Hugo, parfois surnommé l'Homme océan ou, de manière posthume, l'Homme siècle, est un poète, dramaturge, écrivain, romancier et dessinateur romantique français, né le 7 ventôse an X (26 février 1802) à Besançon et mort le 22 mai 1885 à Paris. Il est considéré comme l'un des écrivains de la langue française et de la littérature mondiale les plus importants. Hugo est aussi une personnalité politique et un intellectuel engagé qui a un rôle idéologique majeur et occupe une place marquante dans l'histoire des lettres françaises au xixe siècle.

Au théâtre, Victor Hugo s'impose comme un des chefs de file du romantisme français en présentant sa conception du drame romantique dans les préfaces qui introduisent Cromwell en 1827, puis Hernani en 1830, qui sont de véritables manifestes, puis par ses autres œuvres dramatiques, en particulier Lucrèce Borgia en 1833 et Ruy Blas en 1838.

Son œuvre poétique comprend plusieurs recueils de poèmes lyriques, dont les plus célèbres sont Odes et Ballades paru en 1826, Les Feuilles d'automne en 1831 et Les Contemplations en 1856. Victor Hugo est aussi un poète engagé contre Napoléon III dans Les Châtiments, paru en 1853, et un poète épique dans La Légende des siècles, publié de 1859 à 1883.

Comme romancier, il rencontre un grand succès populaire, d'abord avec Notre-Dame de Paris en 1831, et plus encore avec Les Misérables en 1862.

Son œuvre multiple comprend aussi des écrits et discours politiques, des récits de voyages, des recueils de notes et de mémoires, des commentaires littéraires, une correspondance abondante, près de quatre mille dessins dont la plupart réalisés à l'encre, ainsi que la conception de décors intérieurs et une contribution à la photographie.

Très impliqué dans le débat public, Victor Hugo est parlementaire sous la monarchie de Juillet et sous la Deuxième et Troisième République. Il s'exile pendant près de vingt ans à Jersey et Guernesey sous le Second Empire, dont il est l'un des grands opposants. Attaché à la paix et à la liberté et sensible à la misère humaine, il s'exprime en faveur de nombreuses avancées sociales, s'oppose à la peine de mort et à l'esclavage. Il soutient aussi l'idée d'une Europe unifiée.

Son engagement résolument républicain dans la deuxième partie de sa vie et son immense œuvre littéraire font de lui un personnage emblématique, que la Troisième République honore par des funérailles nationales et le transfert de sa dépouille au Panthéon de Paris le 1er juin 1885, dix jours après sa mort. Pendant les deux jours où sa tombe est exposée au public, plus de deux millions de personnes se déplacent pour lui rendre hommage.

Ayant fortement contribué au renouvellement de la poésie et du théâtre et ayant marqué son époque par ses prises de position politiques et sociales, Victor Hugo est encore célébré aujourd'hui, en France et à l'étranger, comme un personnage illustre, dont la vie et l'œuvre font l'objet de multiples commentaires et hommages.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : 2024 | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Même assiette, même couvert

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Claude Debussy

Nul compositeur du XXe siècle n'a plus que Debussy, par sa modernité et ses audaces, changé notre manière d'entendre et de penser la musique. Musicien de la liberté, il développe dans les registres les plus variés une éloquence discrète et claire.

Debussy avant Pelléas

Né à Saint-Germain-en-Laye dans une famille modeste en 1862, Debussy entre à la fin de 1872 au Conservatoire de Paris et remporte le prix de Rome en 1884 avec l'Enfant prodigue. Il se rend à Bayreuth en 1888 et en 1889, année où il découvre Boris Godounov de Moussorgski et, à l'Exposition universelle, la musique d'Extrême-Orient. Après celle du Quatuor à cordes (1893), la première audition du Prélude à l'après-midi d'un faune (1894), d'après Mallarmé, marque la fin de sa période bohème. En 1893, il assiste à la création parisienne de la pièce Pelléas et Mélisande de Maeterlinck et décide d'en tirer un opéra. Il y travaillera dix ans, période au cours de laquelle naissent des chefs-d'œuvre comme les Trois Chansons de Bilitis d'après Pierre Louÿs (1897-1898), Pour le piano (1896-1901) ou encore les trois Nocturnes (Nuages, Fêtes, Sirènes) pour orchestre (1897-1899), qui triomphent aux concerts Lamoureux en 1900. Plus que les musiciens (tel Ernest Chausson), Debussy fréquente à cette époque peintres et écrivains.

les années de gloire

La création tumultueuse de Pelléas et Mélisande à l'Opéra-Comique (30 avr. 1902) marque dans la carrière de Debussy un tournant décisif. Il est désormais inexorablement exposé aux feux de la rampe, chef d'école malgré lui et créateur involontaire d'un « système », ce qui le conduit à railler, et même à maudire, les « debussystes ». En 1905 a lieu la première audition de la Mer et, de 1902 à 1908, il écrit une part importante de son œuvre pour piano : Estampes (1903), Masques et l'Isle joyeuse (1904), deux recueils d' Images (1905-1908), Children's Corner (1906-1908). Suivent les deux livres de douze Préludes chacun (1909-1912) et les Trois Images pour orchestre (1905-1912). Deux projets scéniques d'après Poe ne sont pas menés à terme, mais grâce aux Ballets russes sont créés, en 1911, le Martyre de saint Sébastien, d'après D'Annunzio, et, en 1913, Jeux, avec une chorégraphie de Nijinski. La Première Guerre mondiale éveille en Debussy des sentiments nationalistes violents. Il commence à signer ses œuvres, en particulier les trois Sonates de 1915-1917, « Claude Debussy, musicien français ». Les Douze Études pour piano et la suite En blanc et noir pour deux pianos datent de 1915. Il meurt le 26 mars 1918.

Modernité et audaces

D'emblée, Debussy se trouva lui-même : sa trajectoire est d'une remarquable unité. Il bouleversa en musique les notions de temps et d'espace. Au dynamisme dramatique issu de Beethoven, il oppose le statisme de ses formes ouvertes, fragments d'éternité sans commencement ni fin, et de ses harmonies non fonctionnelles, juxtapositions d'agrégats autonomes. Par-delà toute technique, Debussy se réclama des « concordances mystérieuses entre la nature et l'imagination ». Il fut un maître de l'osmose panthéiste, des paysages sans hommes, et dans Pelléas et Mélisande, dont les personnages apparaissent comme des silhouettes sans visage, on trouve à profusion ces mots, ces parfums et ces images -clarté, obscurité, mer, forêt, nuit, brume, ombre, vent, eau, soleil, lumière -, qui sa vie durant le frappèrent tant. Ses héritiers se nomment Varèse, Messiaen, Boulez.

Autres œuvres

Pour piano. Deux Arabesques (1888-1891), Petite Suite à 4 mains (1888-89), Suite bergamasque (1890-1905), Hommage à Haydn (1909), Six Épigraphes antiques à 4 mains (1914).

De musique de chambre. Danse sacrée et Danse profane pour harpe et cordes (1904), Syrinx pour flûte seule (1913), Sonates nº 1 pour violoncelle et piano (1915), nº 2 pour flûte, alto et harpe (1915), nº 3 pour violon et piano (1916-17).

Pour orchestre. Printemps (1887), Fantaisie pour piano et orchestre (1889-90), trois Images (Gigues, Iberia, Rondes de printemps) [1905-1912].

De musique vocale. Mélodies, dont Ariettes oubliées (1887), Cinq Poèmes de Baudelaire (1887-1889), Fêtes galantes I (1891-92), et II (1904). La Damoiselle élue (cantate, 1887-1903). Khamma (ballet, 1912).

Écrits. Ils ont été réunis en volume (Monsieur Croche, antidilettante, 1921)

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

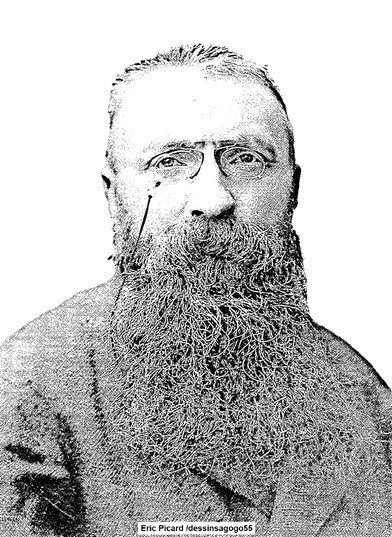

Auguste Rodin

Auguste Rodin (René François Auguste Rodin), né à Paris le 12 novembre 1840 et mort à Meudon le 17 novembre 1917, est l'un des plus importants sculpteurs français de la seconde moitié du 19e siècle, considéré comme un des pères de la sculpture moderne.

Héritier des siècles de l'humanisme, l'art réaliste de Rodin est un aboutissement, croisement de romantisme et d'impressionnisme dont la sculpture est modelée par la lutte entre la forme et la lumière.

La virilité de l'artiste, surnommé en son temps le « Bouc sacré », provoqua des drames semi-publics ou privés et est au centre d'une expression plastique de la sensualité, de l'érotisme, mais aussi de la douleur. Il fut le compagnon, une partie de sa vie, de la sculptrice Camille Claudel.

Par sa capacité de travail et d'organisation, Rodin laisse une œuvre hors norme, dont seul le musée Rodin de Paris détient le droit moral et inaliénable du sculpteur

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Ramzy Bédia

Ramzy Bédia, né le 10 mars 1972 à Paris est un acteur et humoriste français et d'origine Algérienne . Il est notamment connu pour le duo comique Éric et Ramzy, qu'il forme avec Éric Judor.

Ramzy Habib El Haq Bédia est né dans le XVIe arrondissement de Paris. Il intègre plusieurs écoles de commerce puis est recruté comme vendeur chez GAP.

À partir de 1999, il partage sa vie avec l'animatrice et réalisatrice Anne Depetrini. Deux filles sont nées de cette union : Ella (née en juin 2002) et Ava (née le 20 mars 2008). Ils divorcent en 2011.

Filmographie

Cinéma

1999 : Le Ciel, les Oiseaux et... ta mère ! de Djamel Bensalah : Le présentateur télé ;

1999 : Recto/Verso de Jean-Marc Longval : Le garçon

1999 : Rêve de cauchemar (Court Métrage) de Cyril Sebas : Rico ;

2000 : Old School de Karim Abbou et Kader Ayd : Ramzy ;

2001 : La Tour Montparnasse infernale de Charles Némès : Ramzy ;

2003 : Pecan Pie (Court Métrage) de Michel Gondry : un pompiste ;

2004 : Double Zéro de Gérard Pirès : William « Will » Le Sauvage ;

2004 : Les Dalton de Philippe Haïm : Averell Dalton ;

2005 : Il était une fois dans l'Oued de Djamel Bensalah : un commerçant ;

2006 : Bled number one de Rabah Ameur-Zaïmeche : Le mari de Louisa ;

2007 : Steak de Quentin Dupieux : Georges ;

2008 : Seuls Two, de Éric et Ramzy : Curtis/Abdel Kader ;

2009 : Neuilly sa mère ! de Djamel Bensalah : Le Père de Sami ;

2009 : Le Concert de Radu Mihaileanu : Ahmed ;

2010 : Il reste du jambon ? de Anne De Petrini : Djalil Boudaoud ;

2011 : Halal police d'État de Rachid Dhibou : Inspecteur Nerh-Nerh ;

2011 : Au bistro du coin de Charles Nemes : Michel Vignaud ;

2011 : Beur sur la ville de Djamel Bensalah : Paki ;

2011 : Des vents contraires de Jalil Lespert : Samir ;

2012 : Hénaut Président de Michel Muller : lui-même ;

2012 : Les Seigneurs d'Olivier Dahan : Fabien Marandella ;

2012 : Les Kaïra de Franck Gastambide : Warner ;

2013 : Vandal de Hélier Cisterne.

Télévision

1995 : Jamais deux sans toi...t (série télévisée), de Éric Assous et Alexandre Denim

1998-2002 : H (série télévisée), de Abd-el-Kader Aoun, Xavier Matthieu et Éric Judor

2004 : Les Nicole (série télévisée - production)

2009 : Pimp My Ride France, saison 1 (émission télévisée - présentation) Producteur Exécutif Paul Chelly http://www.sheinkinentertainment.com

2011 : Platane (série télévisée), acteur

2011 : Pimp My Ride Spécial, France, saison 2 (émission télévisée - présentation) Producteur Exécutif Paul Chelly

2011 : Soda (apparition).

Voxographie

2004 : Gang de requins de Éric Bergeron, Vicky Jenson et Rob Letterman : : Joe le dingue (voix française)

2005 : Vaillant, pigeon de combat ! de Gary Chapman : Vaillant (voix française)

2007 : Cendrillon et le Prince (pas trop) charmant de Paul J. Bolger : Mambo (voix française)

2007 : Moot-Moot d'Eric et Ramzy : Berthe MootMoot

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

La Bajon

Anne-Sophie Bajon, dite La Bajon, est une comédienne, auteure et humoriste française, née le 27 juin 1978 à Yerres (Essonne).

Biographie

Enfance et formation

Née avec le prénom Souad Yasmina puis renommée lorsqu'elle est adoptée à l'âge d'un an, Anne-Sophie Bajon grandit à Yerres, en banlieue parisienne.

Adolescente, elle intègre une troupe de théâtre dans laquelle elle pratique l'improvisation et suit un des stages de Jack Waltzer (en). Elle donne une de ses premières représentations à 15 ans, au lycée Saint-Pierre de Brunoy, dans l'Essonne.

Après l'obtention d'un BTS tourisme, elle se forme au cours Simon.

Carrière

Débuts

Enchaînant des séries d'auditions qui se soldent par des échecs, des petits emplois et le chômage, elle co-crée, avec l'humoriste Martin Darondeau, une web-série humoristique intitulée Souad fait le bilan, mettant en scène les tracas de la vie de couple, puis une chronique, Souad TV, offrant une vision personnelle de l’actualité. C'est pour ce spectacle qu'en 2014, elle figure parmi les finalistes du concours Les Impertinentes.

En 2010, elle joue dans une série de sketchs pour l’émission télévisée Le Soiring diffusée sur France 2 et décide de quitter son travail d'assistante polyvalente pour se lancer dans l’écriture de son one-woman-show, intitulé Ça va piquer.

En décembre 2011, elle fait la première partie de Jérôme Daran à Bobino.

En 2012, elle débute au Point-Virgule après avoir été repérée par la directrice artistique.

D'octobre 2012 à mai 2013, elle est à l'affiche du spectacle Les Wanted aux côtés de Julie Villers, Marie Lanchas et Carole Guisnel au Théâtre du Point-Virgule. 20 Minutes qualifie à l'époque son humour de « politiquement incorrect » avec un ton gouailleur.

Révélation

Elle rencontre en 2014 son co-auteur Vincent Leroy.

En 2017, elle voit sa notoriété augmenter après une vidéo YouTube dans laquelle elle incarne l'avocate fictive de Penelope Fillon. L'année suivante, elle parodie le film Braveheart en lien avec l'actualité du mouvement des Gilets jaunes. Ses contenus sont massivement visionnés sur les réseaux sociaux. Dans ce contexte, certains la comparent à Coluche tout en notant des « accents poujadistes » selon LCI. Si Paris Match relève son sens de la répartie, a contrario, Le Figaro fustige sa vidéo Trésor Public en considérant que le discours tenu par l'humoriste s'agissant de la société française rappelle, en partie, celui du Rassemblement national. Fin 2018, ses vidéos YouTube totalisent plus de 100 millions de vues.

En 2019, elle joue au Casino de Paris son spectacle Vous couperez.

Sources d'inspiration et style

L'actualité et les faits de société sont ses principales sources d'inspiration. Ses précédentes expériences professionnelles teintées, selon ses mots de « mépris de classe », seraient l'une des raisons de son humour en forme d’« exutoire ».

Utilisant l'humour noir, la provocation et la satire, elle affirme dénoncer en particulier les injustices sociales.

Personnages

Avec des personnages ayant pour trait commun la dénonciation des élites, elle a autour d'elle une communauté de fans issus des classes populaires.

Le succès de ses vidéos YouTube repose, en grande partie, sur la création de personnages en lien direct avec l'actualité :

l'avocate, son personnage phare, qui défend Penelope Fillon, Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron ;

des personnages proches du monde politique : une députée à l'Assemblée nationale, une assistante de Marine Le Pen, une femme de ménage de l'Élysée, un médecin de Jacques Chirac ou encore la nouvelle garde du corps du président de la République ;

des métiers représentés en fonction des événements médiatiques : la factrice, la cheffe de chantier, la cheminote, la banquière, la professeure de français ;

des personnages en lien avec la religion, comme la Mère Noël ou sœur Marie La Bajon ;

les pouvoirs publics comme le système de santé ;

des personnages qui dénoncent les abus économiques : la plus riche héritière et le Trésor public.

Ses vidéos tendent à susciter le doute entre ses personnages et sa personnalité lors des interviews, lorsqu'elle joue notamment le rôle d'une schizophrène échappée de l'hôpital psychiatrique pour arriver sur scène

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

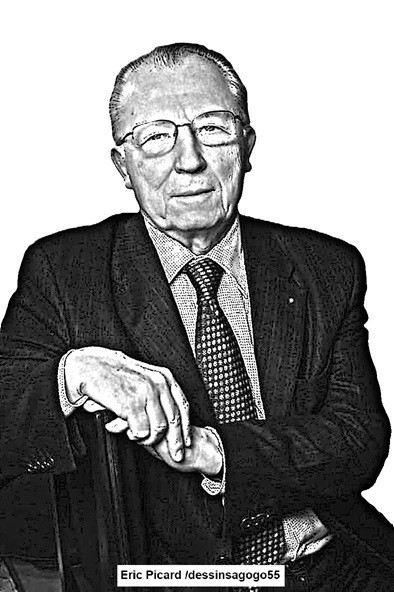

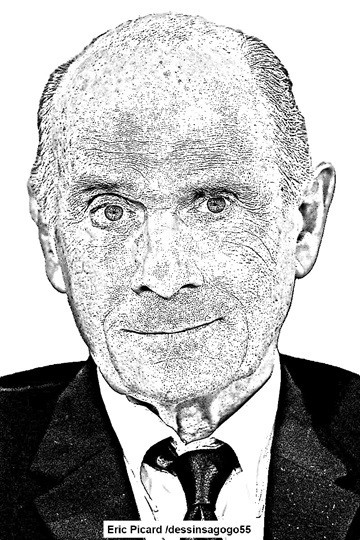

Jacques Delors

Jacques Delors, né le 20 juillet 1925 à Paris et mort le 27 décembre 2023 dans la même ville, est un homme politique français.

Militant syndical (CFTC puis CFDT), il travaille auprès du Premier ministre gaulliste Jacques Chaban-Delmas de 1969 à 1972, puis adhère au Parti socialiste en 1974. Cinq ans plus tard, il est élu député européen.

Il est ministre de l'Économie, des Finances et du Budget de 1981 à 1984 dans les gouvernements de Pierre Mauroy, sous la présidence de François Mitterrand ; il initie le « tournant de la rigueur », qu'il défend face à la situation économique dégradée du pays. Il est également brièvement maire de Clichy en 1983-1984.

Après avoir été pressenti pour succéder à Mauroy à Matignon, il est président de la Commission européenne de 1985 à 1995 : il contribue ainsi à la mise en place de l'euro, de l'Acte unique européen, de l'accord de Schengen ou encore du programme Erasmus. En 1996, après le club Témoin, il fonde l’institut de recherche « Notre Europe ».

Donné favori à l'élection présidentielle française de 1995, il renonce à se présenter à la surprise générale. Il perd ensuite en influence et ne retrouve pas de fonction de premier plan, prenant occasionnellement position sur les questions européennes.

Il est le père de la femme politique Martine Aubry.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

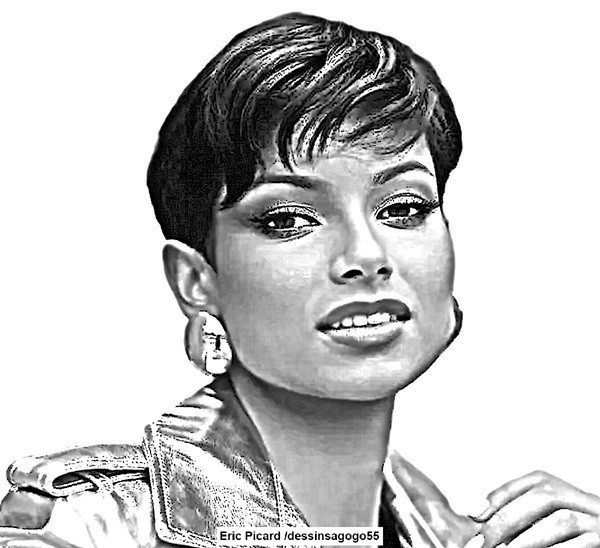

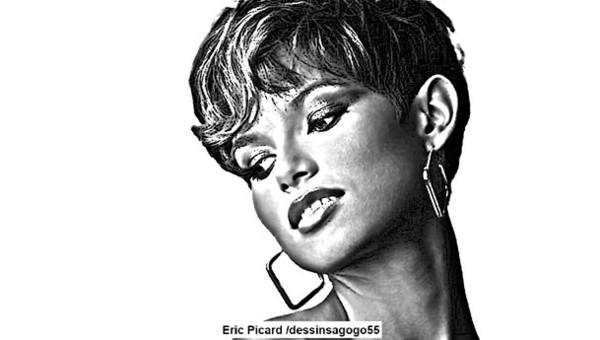

Eve Gilles

Ève Gilles, née le 9 juillet 2003 à Dunkerque (Nord) est une reine de beauté française. Elle est élue Miss Nord-Pas-de-Calais 2023 le 14 octobre 2023 puis Miss France 2024 le 16 décembre 2023 au Zénith de Dijon, devenant ainsi la 94e Miss France ainsi que la quatrième Miss Nord-Pas-de-Calais à être couronnée.

Biographie

Enfance et famille

Ève Gilles naît le 9 juillet 2003 à Dunkerque. Elle réside avec sa famille dans la commune de Quaëdypre (Nord). Son père, Bruno Gilles, est géomètre expert et sa mère, Édith Gilles (née Calapin-Latchoumy), travaille avec lui. Elle a des origines réunionnaises par sa mère dont la famille est de Sainte-Marie et a de la famille à La Réunion. Ève Gilles a deux sœurs aînées.

Études

Elle effectue une licence de mathématiques à l'université de Lille, après une année en médecine. Son objectif professionnel est de devenir statisticienne.

Concours de beauté

Miss Nord-Pas-de-Calais

Elle est élue Miss Nord-Pas-de-Calais 2023 le 14 octobre 2023, lors de l'élection qui se tient à l'Arena stade de Liévin, succédant ainsi à Agathe Cauet, Miss Nord-Pas-de-Calais 2022 et première dauphine de Miss France 2023. Elle est élue avec les votes du public, ainsi qu'un jury présidé par les anciennes Miss France Camille Cerf, Iris Mittenaere et Maëva Coucke.

Miss France 2024

Elle est élue MissFrance 2024 dans la nuit du 16 au 17 décembre 2023 au Zénith de Dijon, succédant ainsi à Indira Ampiot, Miss Guadeloupe 2022 et MissFrance 2023 et devenant la 94e Miss France ainsi que la quatrième Miss Nord-Pas-de-Calais à être couronnée. Elle est la première femme aux cheveux courts à être élue MissFrance.

En tant que Miss France, Ève Gilles reçoit un certain nombre de prix et de récompenses et une multitude de cadeaux offerts par des sponsors, dont une automobile ainsi qu'un séjour d'une semaine en Guyane et des billets aller-retour pour Cayenne.

Elle fait l'objet de nombreuses critiques du public sur son apparence.

Jeux olympiques de Paris 2024

Le 20 décembre 2023, Ève Gilles annonce par le biais d’une vidéo sur ses réseaux sociaux qu’elle sera l’une des dix mille personnes chargées de porter la torche pour le relais de la flamme olympique lors des JO de Paris 2024 aux côtés d’autres personnalités comme l’ancienne Miss France Marine Lorphelin, l’astronaute Thomas Pesquet ou l’acteur et humoriste Jamel Debbouze

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Eve Gilles : Miss France 2024

Ève Gilles, Miss Nord-Pas-de-Calais, est élue Miss France 2024

Article de Anaïs BERNO. • 18m

Pour sa 94e édition, Miss France a couronné ce samedi soir la jeune Eve Gilles, Miss Nord-Pas-de-Calais. Miss Guyane est sa première dauphine. Retour sur une soirée placée sous le signe de la musique.

Ce samedi 16 décembre 2023, le Zénith de Dijon (Côte-d’Or) accueillait le traditionnel concours Miss France. La présidente du jury Sylvie Tellier, son jury exclusivement féminin et les votes du public ont couronné Miss Nord-Pas-de-Calais qui devient Miss France 2024 à la suite d’Indira Ampiot.

Accompagnées par les danseuses du Moulin Rouge lors du défilé en costume folklorique, les trente miss régionales ont défilé durant trois heures pour tenter de convaincre. Elles étaient pharmacienne, gendarme ou étudiante. Mais c’est finalement, Eve Gilles, la jeune femme de 20 ans originaire de Dunkerque qui a été couronnée, au terme d’une soirée placée sous le thème de la boîte à musique.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Mort de Guy Marchand : retour sur ses 50 ans de carrière

Guy Marchand, c’était d’abord son regard de séducteur quand il chantait, dansait et jouait. Son visage familier a accompagné les Français pendant plus de 50 ans. Au cinéma, sa carrière commence avec Le Jour le plus long, Tendre poulet, Noyade interdite et Les sous-doués en vacances. Il jouera dans plus de 60 films des seconds rôles. En 1982, c’est la consécration : il emporte un César pour le rôle de l’adjoint Belmont dans Garde à vue.

Amateur de tango et d’automobile

Au cinéma, il préférait la musique et multipliait les talents : pianiste, saxophoniste, clarinettiste, et une voix de crooner plein d’humour. Il brûlait pour le tango, auquel il donnait une touche française. Enfant, c’est à Belleville qu’il découvre la sensualité de cette danse. Grand amoureux des femmes, il était aussi amateur de vitesse et d’automobile, une passion qui le laissera quasiment ruiné. Mais aura vécu sa vie jusqu’au bout, à toute allure.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||