Date de création : 09.04.2012

Dernière mise à jour :

11.02.2025

18683 articles

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Cinéma (959)

· A à Z : Sommaire (304)

· Mannequin de charme (914)

· Monde : France (3307)

· Musique (371)

· Calendrier : Événements (333)

· Monde : Etats Unis (1156)

· Département : Meuse (213)

· Cinéma : Films à classer (151)

· Calendrier : Naissances (246)

Thèmes

air amour annonce art article background base belle blogs cadre carte center

Articles les plus lus· Bienvenue sur

· Alessandra Sublet

· Lui : Célébrités nues

· 28 septembre : Naissances

· Loto (jeu de la Française des jeux)

· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés

· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)

· Omar Sharif

· A (Sommaire)

· Mannequin de charme : Sommaire

· Culotte : Sous les jupes des filles

· Julia Channel

· Femme

· Brigitte Lahaie

· Maureen O'Hara

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

écrire votre commentaire... peka eme

Par Anonyme, le 17.12.2024

lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.

il est toujours aussi gentil , accu

Par cuisine2jacques, le 15.12.2024

nicole aniston

Par Anonyme, le 26.10.2024

Monde : France

Mort de la chanteuse Buzy

La chanteuse Buzy, qui a connu le succès dans les années 1980, avec la chanson Body physical, vient de mourir à l'âge de 66 ans.

La chanteuse Marie-Claire Girod, plus connue sous le nom de Buzy, et interprète du tube Body Physical dans les années 1980, est morte mardi 14 novembre à Paris, a-t-on appris mercredi auprès de son entourage. Elle était âgée de 66 ans.

Buzy s'est fait un nom dans les années 1980 avec le tube Body physical, en 1986, mais aussi des titres comme Dyslexique, Baby-boum, Adrian ou encore I Love You Lulu (ce dernier fut supervisé par Serge Gainsbourg).

A partir des années 1990, le grand public la perd de vue, même si l'artiste continue à sortir des disques. On la retrouve ainsi, non pas en tête d'affiche, mais en première partie de Michel Sardou à L'Olympia au début de 1995, année de la sortie de son best-of.

Si elle avait quitté le monde de la musique pour exercer au début des années 2000 en tant que psychothérapeute, Marie-Claire Girod avait renoué avec la chanson en 2005, le temps d'un album composé avec Daniel Darc, Jay Alanski et Alice Botté, intitulé Borderlove. En 2011, un album intitulé Tous Buzy, lui rendait hommage. Des artistes indépendants y interprétaient ses chansons les plus connues.

Son dernier album, Cheval fou, était sorti en 2019. Elle avait publié une autobiographie intitulée Engrenages.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Jean Gabin (Sommaire)

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Cinéma (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Cinéma : Postes (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Jean Gabin (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Jean Gabin | |||||||||||||||||||||||||||

| Jean Gabin | |||||||||||||||||||||||||||

| Jean Gabin | |||||||||||||||||||||||||||

| Jean Gabin | |||||||||||||||||||||||||||

| Jean Gabin | |||||||||||||||||||||||||||

| Jean Gabin | |||||||||||||||||||||||||||

| Jean Gabin | |||||||||||||||||||||||||||

| Jean Gabin | |||||||||||||||||||||||||||

| Jean Gabin | |||||||||||||||||||||||||||

| Jean Gabin | |||||||||||||||||||||||||||

| Jean Gabin | |||||||||||||||||||||||||||

| Jean Gabin | |||||||||||||||||||||||||||

| Jean Gabin | |||||||||||||||||||||||||||

| Jean Gabin | |||||||||||||||||||||||||||

| Jean Gabin : Maintenant je sais | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

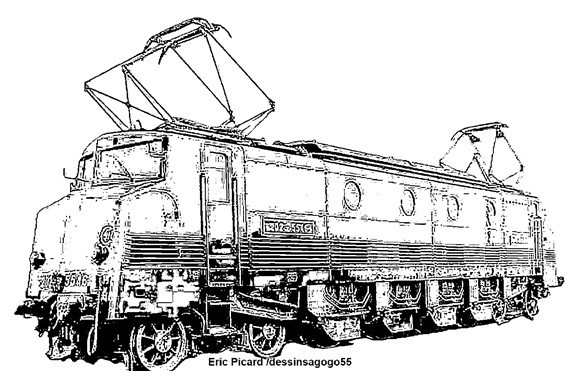

2D2 5546

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

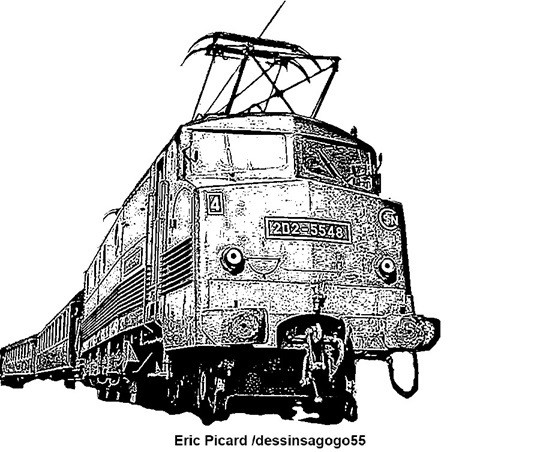

2D2 5548

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

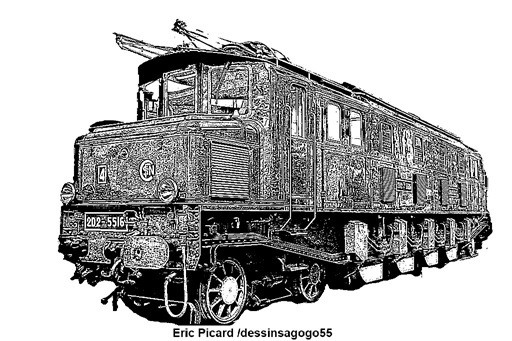

2D2 5500

2D2 5515

2D2 5500 est une série de locomotives électriques françaises construite sur une conception Brown Boveri qui fut en service de 1933 à 1980.

Caractéristiques

4 essieux moteurs placés au centre entre les bogies de guidage

suspension : amortisseurs à lames et ressorts hélicoïdaux

un moteur hexapolaire par essieu, avec une puissance à l’arbre en régime unihoraire de 719,5 kW pour 560 A sous 1 500 V

refroidissement de chaque moteur par un groupe de ventilation à 120 m3/min fonctionnant sous 1 350 V et 4 A.

jeu latéral des essieux moteurs : 25 mm

transmission bilatérale de type Buchli avec démultiplication de 61 puis 63 dents à 141 sur la couronne d'entraînement de diamètre 1 410 mm).

2 bogies de guidage avec dispositif de rappel progressif par ressorts à volutes autorisant un débattement de 150 mm (effort de rappel env. 60 kN).

vitesse portée de 130 à 140 km/h1 par l'installation de boîtes à rouleaux sur les essieux porteurs.

freinage : quatre sabots par roue motrice et un par roue porteuse.

pantographes : 2 de type PO (avec disjoncteur N10 à 2 000 A)

couplages possibles : en série, en série-parallèle ou en parallèle.

contrôleur/manipulateur avec 48 contacteurs à cames à commande électro-pneumatique permettant de sélectionner une position parmi : la position zéro, 12 crans intermédiaires, un cran plein champ et 5 crans de shuntage.

compresseurs d'air : 2 groupes à 7 bars et 1 205 L/min, situés sous les capots d'extrémité.

batteries : 48 éléments (72 V 80 A·h) chargés par les groupes compresseurs et ventilateurs.

Sous-séries

Prototypes : 2D2 5501 et 5502 « Nez de cochon » mais dites « Grand-Mère » (E 501 et 502 PO devenues 2D2 501 et 502 (SNCF)

Conservation

La 2D2 5525 préservée par l'association « E 525 ».

Deux engins sont préservés :

La 2D2 5516 restaurée et préservée à la Cité du train à Mulhouse ; livrée le 20 mai 1933 et radiée le 9 octobre 1978, elle a parcouru 7 820 519 km ;

La 2D2 5525 appartenant et maintenue en état de marche par l'association « E 525 », composée de l'Association française des amis des chemins de fer, du COPEF, et la FACS. Elle a effectué le dernier voyage de ces 2D2 (remontée de matériel vide) le 31 décembre 1980. Classé MH (1990)

Cinéma

L'une d'elles fut utilisée au cinéma dans le film Les Chinois à Paris.

La 2D2 5550 est en vedette dans un film de la Section centrale cinématographique de la SNCF en 1946 dans "Un film sur la locomotive électrique 2D2", disponible en ligne au Open archives de la SNCF .

Modélisme

Cette locomotive a été reproduite en HO par les firmes suivantes (hors kit à monter) :

2D2 5503 à 5537 : Jouef (1970), France-Trains (1974), Fulgurex (1970), et Jouef (2009),

2D2 5538 à 5545 : RMA (1972),

2D2 5546 à 5550 : RMA (1972), Jouef (2014 et 2015)

2D2 5504, 5516, 5525 : Jouef (2009)

La firme Jouef a reproduit depuis 2009 toutes les 2D2 5500. Les premières versions furent produites avec une motorisation souvent considérée comme d'une qualité peu satisfaisante, ce qui a entraîné une modification de la motorisation. Les 2D2 Waterman en ont profité et sont donc considérées comme une vraie réussite. Le dernier modèle sorti est la 2D2 5547 (2015). Elle respecte les particularités de la machine réelle des années 1950. Une version sonorisée est également commercialisée

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| 2D2 5500 — Wikipédia (wikipedia.org) | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

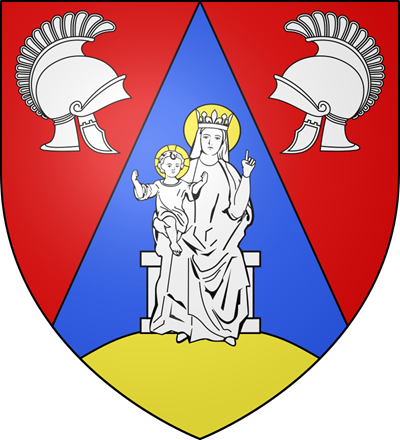

Vauquois : Héraldique

| Blason | Les armoiries de Vauquois se blasonnent ainsi : D'azur au coupeau d'or sommé de la Vierge de Vauquois en majesté, portant l'enfant Jésus, les deux d'argent, nimbés d'or ; chapé de gueules chargé de deux casques de centurion romain d'argent affrontés. |

|---|---|

| Détails | Création Robert A. Louis et Dominique Lacorde. Adopté le 8 avril 2017. |

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Meuse (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Première guerre mondiale (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Première Guerre mondiale : France (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Vauquois | |||||||||||||||||||||||||||

| Vauquois : Urbanisme | |||||||||||||||||||||||||||

| Vauquois : Démographie | |||||||||||||||||||||||||||

| Vauquois : Lieux et monuments | |||||||||||||||||||||||||||

| Vauquois : Personnalités liées à la commune | |||||||||||||||||||||||||||

| Vauquois : Héraldique | |||||||||||||||||||||||||||

| Bataille de Vauquois | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Vauquois : Personnalités liées à la commune

Général Céleste Deprez (1855-1940), général pendant la Première Guerre mondiale, né à Vauquois. Il contribua à sa reconstruction après guerre.

Parmi « ceux de Vauquois », nom donné à ceux qui ont participé à la bataille de Vauquois :

Henri Collignon (1856-1915), préfet et ancien secrétaire général de la présidence de la République, engagé volontaire à 58 ans, tué au combat à Vauquois. Une borne en bas de la butte a été érigée en sa mémoire.

Auguste Chaillou (1866-1915), médecin et ancien chercheur de l'institut Pasteur, tué au combat à Vauquois.

Lucien-Émile Dropsy (1886-1915, sculpteur et médailleur, tué au combat à Vauquois.

Harry S. Truman, président des États-Unis, servit dans l'artillerie américaine qui attaqua le secteur de Vauquois en septembre 1918

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Meuse (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Première guerre mondiale (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Première Guerre mondiale : France (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Vauquois | |||||||||||||||||||||||||||

| Vauquois : Urbanisme | |||||||||||||||||||||||||||

| Vauquois : Démographie | |||||||||||||||||||||||||||

| Vauquois : Lieux et monuments | |||||||||||||||||||||||||||

| Vauquois : Personnalités liées à la commune | |||||||||||||||||||||||||||

| Vauquois : Héraldique | |||||||||||||||||||||||||||

| Bataille de Vauquois | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Vauquois : Lieux et monuments

Butte de Vauquois

Monument « Aux combattants et aux morts du Vauquois »

Nécropole nationale

Le Monument Aux combattants et aux morts du Vauquois.

Vue du sommet de la butte depuis les tranchées allemandes.

Le site de la butte de Vauquois a été préservé après la guerre. En 1925, un monument « aux combattants et aux morts du Vauquois » a été construit au sommet de la butte, côté "français". Il représente une pyramide tronquée avec une lanterne des morts. Y est sculpté un poilu en tenue de 1915 et un marronnier tronqué, rappelant un marronnier de la butte scié à la mitrailleuse par les Allemands car il servait de repère à l'artillerie française. L'ensemble des terrains de la zone rouge sur la butte a été classé monument historique depuis 1937.

Aujourd'hui, le site est ouvert au public et constitue un témoignage de la première guerre mondiale, du sacrifice des valeureux soldats de chaque camp et de la « guerre des mines ». Une association de bénévoles, l'association des amis de Vauquois et de sa région, entretient et restaure le site pour conserver ce témoignage de l'histoire. Cette association propose une visite guidée des souterrains le premier dimanche de chaque mois ou sur rendez-vous pour des groupes.

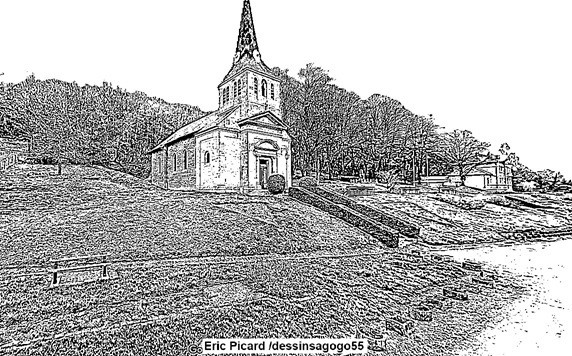

Église de l'Immaculée-Conception

L'église de l'Immaculée-Conception, reconstruite en 1928.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Meuse (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Première guerre mondiale (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Première Guerre mondiale : France (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Vauquois | |||||||||||||||||||||||||||

| Vauquois : Urbanisme | |||||||||||||||||||||||||||

| Vauquois : Démographie | |||||||||||||||||||||||||||

| Vauquois : Lieux et monuments | |||||||||||||||||||||||||||

| Vauquois : Personnalités liées à la commune | |||||||||||||||||||||||||||

| Vauquois : Héraldique | |||||||||||||||||||||||||||

| Bataille de Vauquois | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Vauquois : Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006.

En 2020, la commune comptait 19 habitants, en diminution de 5 % par rapport à 2014 (Meuse : −4,45 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

| 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |

| 345 | 338 | 348 | 328 | 323 | 331 | 305 | 320 | 319 |

| 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |

| 324 | 332 | 313 | 278 | 239 | 233 | 239 | 253 | 236 |

| 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |

| 216 | 183 | 168 | 58 | 63 | 102 | 85 | 85 | 55 |

| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 |

| 57 | 48 | 49 | 36 | 28 | 26 | 20 | 23 | 18 |

| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |

(Sources : Ldh/EHESS/Cassini jusqu'en 1999 puis Insee à partir de 2006.)

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Meuse (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Première guerre mondiale (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Première Guerre mondiale : France (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Vauquois | |||||||||||||||||||||||||||

| Vauquois : Urbanisme | |||||||||||||||||||||||||||

| Vauquois : Démographie | |||||||||||||||||||||||||||

| Vauquois : Lieux et monuments | |||||||||||||||||||||||||||

| Vauquois : Personnalités liées à la commune | |||||||||||||||||||||||||||

| Vauquois : Héraldique | |||||||||||||||||||||||||||

| Bataille de Vauquois | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

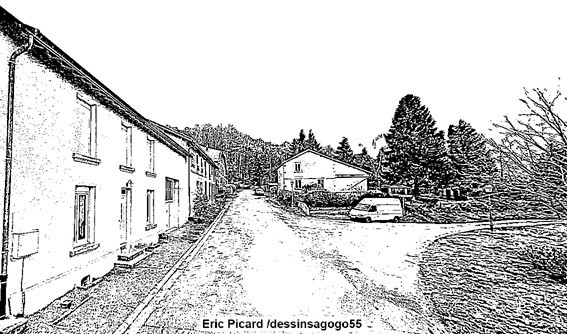

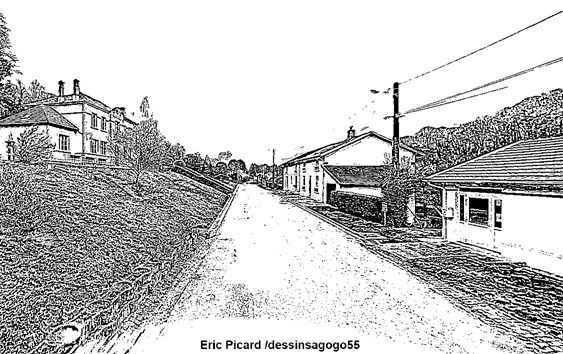

Vauquois : Urbanisme

Typologie

Vauquois est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee. La commune est en outre hors attraction des villes

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (57,4 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (54,7 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (57,4 %), prairies (42,6 %). L'évolution de l’occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire : la carte de Cassini (xviiie siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et les cartes ou photos aériennes de l'IGN pour la période actuelle (1950 à aujourd'hui).

Carte des infrastructures et de l'occupation des sols de la commune en 2018 (CLC).

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Meuse (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Première guerre mondiale (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Première Guerre mondiale : France (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Vauquois | |||||||||||||||||||||||||||

| Vauquois : Urbanisme | |||||||||||||||||||||||||||

| Vauquois : Démographie | |||||||||||||||||||||||||||

| Vauquois : Lieux et monuments | |||||||||||||||||||||||||||

| Vauquois : Personnalités liées à la commune | |||||||||||||||||||||||||||

| Vauquois : Héraldique | |||||||||||||||||||||||||||

| Bataille de Vauquois | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||