Monde : Allemagne

Publié à 16:06 par dessinsagogo55

Tags : center

Source : l'Est Républicain

27 novembre 2001

En Allemagne, la natalité repart à la hausse

Avec 1,59 enfant par femme, le taux de natalité allemand est revenu dans la moyenne européenne. Une embellie due à la contribution de l’immigration et à une politique familiale plus volontariste.

Longtemps lanterne rouge en Europe, l’Allemagne connaît depuis six ans une hausse ininterrompue de ses naissances. Selon les derniers chiffres de Destatis, l’équivalent de l’Insee, le taux de natalité s’est élevé en 2016 à 1,59 enfant par femme, du jamais-vu depuis 1973 ! Certes, le pays partait de très bas.

Au creux de la vague en 1995, ce taux était tombé à 1,25. En 2011, il était encore à 1,34. « Mais, il s’agit d’une progression durable », se réjouit Sebastian Klüsener, de l’Institut Max-Planck pour la recherche démographique. L’une des principales raisons provient de l’immigration. Sur les 792 100 enfants nés en 2016 (+ 7 % par rapport à 2015), près de 185 000 avaient une mère étrangère. Cela représente une progression de 25 % par rapport à l’année précédente.

Parmi elles, les Syriennes, nationalité fortement représentée chez les réfugiées, ont mis au monde trois fois plus de bébés qu’en 2015. Du côté des femmes allemandes, si les chiffres sont plus modestes, ils sont également en augmentation de 3 % (607 500 naissances).

Une politique familiale volontariste

En effet, depuis une dizaine d’années, le pays a mis en place une politique familiale volontariste. Une nouveauté outre-Rhin où, depuis la Seconde Guerre mondiale et les traumatismes du nazisme, l’État s’interdisait toute incitation à la natalité. Ce sont les statistiques démographiques qui, au tournant des années 2000, ont provoqué une onde de choc : si rien n’était fait, le pays risquait de perdre deux millions d’habitants à l’horizon 2020.

Les gouvernements Schröder puis Merkel ont alors agi sur plusieurs fronts : augmentation des aides aux familles, création d’une allocation permettant aux mères et aux pères de prendre un congé parental d’un an tout en conservant les deux tiers de leur salaire. Et, surtout, construction de structures de garde d’enfants.

« Ces dix dernières années, nous avons investi dans 400 000 nouvelles places en crèches, indique Franziska Giffey, la nouvelle ministre de la famille (SPD). Fin avril 2018, nous avons signé un programme supplémentaire pour 100 000 places. » Dernière mesure en date : la gratuité des frais de garde jusqu’à 6 ans, soit une enveloppe de 3,5 milliards d’euros jusqu’en 2021.

De nombreuses mères devaient s’arrêter de travailler de nombreuses années

« Cette politique familiale joue un rôle indéniable, notamment chez les femmes qualifiées, qui sont celles qui font le moins d’enfants », poursuit Sebastian Klüsener. Aujourd’hui encore, une femme sur cinq choisit de ne pas enfanter pour ne pas pénaliser sa carrière.

Jusqu’à récemment, les horaires d’ouverture des garderies ne coïncidaient en effet pas avec celles des bureaux ; en outre, laisser un jeune enfant était mal vu. De nombreuses mères s’arrêtaient donc de travailler pendant plusieurs années après avoir accouché, puis reprenaient une activité à temps partiel seulement.

Démographie, le risque d’un déclin ?

Cependant, les mentalités évoluent, grâce à l’influence d’autres modèles, en particulier français. « Pourquoi faudrait-il choisir entre avoir une famille et un travail intéressant », s’interroge ainsi Anna, une hôtesse de l’air berlinoise. Malgré la désapprobation de ses parents et beaux-parents, elle a donc choisi de faire garder sa fille Luna, dès l’âge de 1 an.

Un renouveau démographique menacé par la réalité du terrain

Cette évolution rapide risque toutefois de se heurter à la réalité du terrain. En raison de la sous-estimation de ce mini-« baby-boom », « il manque encore 300 000 places de garde dans tout le pays », estime Wido Geis, expert en politique familiale à l’Institut économique de Cologne. La faute au manque de personnel. Peu attractif, le métier d’auxiliaire de puériculture suscite peu de vocations. Résultat : les crèches sont en sous-effectif chronique.

Comment relancer la natalité

Désormais, trouver un système de garde relève pour les parents du parcours du combattant. Ainsi, Ann-Mirja Böhm, cofondatrice de l’initiative « Crèches en crise à Berlin », a mis un an avant de trouver une place pour sa fille Paulina. « Une période très difficile », se souvient-elle. Pourtant, pour calmer les parents en colère, une loi de 2013 oblige les communes à garantir une place de Kindergarten à tous les enfants. Faute de moyens, cela ne suffit pas. De quoi mettre en péril le renouveau démographique de l’Allemagne ?

L'Audi RS Q3 est le premier SUV d'Audi à adopter le badge RS. L'Audi RS Q3 est plus long de 2.5 cm, plus large de 0,9 cm et plus bas de 1 cm. Sa commercialisation doit débuter pour le mois d'octobre 2013. Son concurrent direct est la BMW X1 xDrive 35i d'une puissance de 306 ch qui, lui, est uniquement commercialisé aux États-Unis avec des performances légèrement moins intéressantes.

L'Audi RS Q3 est équipé d'une 5 cylindres en ligne d'une cylindrée de 2,5 L, ce moteur est issu du TT RS et de la RS3 mais sa puissance est ramenée de 340 ch à 310 ch et son couple de 450 Nm à 420 Nm.

Lors du restylage du Q3 en 2015, le RS Q3 conserve le même moteur moteur mais dispose de 340 ch et d'un couple de 450 Nm.

Durant le Salon de Genève 2016, Audi présente le RS Q3 Performance. Il bénéficie toujours du même bloc mais sa puissance passe à 367 ch et son couple à 465 Nm.

Le 0 à 100 km/h est abattu en 5,2 secondes. Quant à la vitesse, elle est bridée à 250 km/h.

La liste Otto est le nom donné au document de 12 pages intitulé « Ouvrages retirés de la vente par les éditeurs ou interdits par les autorités allemandes », publié le 28 septembre 1940, qui recense les livres interdits pendant l'occupation allemande de la France.

Les trois listes Otto

La première liste Otto, ainsi nommée en référence à l'ambassadeur d'Allemagne à Paris, Otto Abetz, reprend le principe de la première liste d'ouvrages interdits par les autorités allemandes, la liste Bernhard, qui censure 143 livres politiques. Mais alors que celle-ci, mise en œuvre à Paris fin août 1940, a été élaborée à Berlin, la liste Otto, diffusée par la Propaganda Abteilung et la Propagandastaffel, est établie avec la collaboration du Syndicat des éditeurs français et des maisons d'édition. C'est Henri Filipacchi, chef du service des librairies à Hachette, qui en rédige la version initiale après avoir consulté les éditeurs.

La première liste Otto publiée en septembre 1940 comporte 1 060 titres, parmi lesquels Mein Kampf et des essais critiquant l'Allemagne ou le racisme, comme ceux du général Mordacq, d'Edmond Vermeil, du R.P. Pierre Chaillet ou d'Hermann Rauschning, ainsi que des textes d'auteurs juifs, communistes ou opposants au nazisme, dont Heinrich Heine, Thomas Mann, Stefan Zweig, Max Jacob, Joseph Kessel, Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Julien Benda, Léon Blum, Karl Marx, Léon Trotski et Louis Aragon.

Après la rupture du pacte germano-soviétique en juin 1941, d'autres ouvrages marxistes sont ajoutés à la liste. En juillet 1941, c'est au tour de livres d'auteurs britanniques et américains d'y figurer.

Application

La liste Otto doit être appliquée dans toutes les librairies, les maisons d'édition et les bibliothèques de la zone occupée. Dès sa diffusion, des opérations policières aboutissent à la saisie de 713 382 livres. Ceux-ci sont acheminés dans un entrepôt, avenue de la Grande-Armée à Paris, avant d’être pilonnés.

Le jour même de la diffusion de la liste, les autorités allemandes signent avec le Syndicat des éditeurs une « convention de censure » concernant les nouveaux ouvrages, qui définit les nouvelles règles en matière de censure. Le respect de cette « convention » permet aux éditeurs français de poursuivre leur activité en échange de l'application de l'interdiction de diffusion des ouvrages de la liste.

La liste Otto sera aussi effective quelques mois plus tard en zone libre à l’initiative du régime de Vichy. Dans les écoles et les bibliothèques, les préfets et les maires sont chargés de la faire respecter sous l'autorité du ministre de l’Éducation nationale et du directeur de l’Enseignement supérieur.

Versions suivantes

Une deuxième liste Otto de quinze pages prend le relais le 8 juillet 1942. Classée par éditeurs, elle recense 1 170 titres interdits : ouvrages jugés anti-allemands, œuvres d’écrivains juifs ou consacrés à des Juifs, livres communistes, traductions d'auteurs anglais et polonais.

Une troisième édition de la liste des « ouvrages littéraires français non désirables » sera publiée le 10 mai 1943, complétée en annexe par une liste de 739 « écrivains juifs de langue française ».

Les listes

Liste Otto. Ouvrages retirés de la vente par les éditeurs ou interdits par les autorités allemandes. Paris, Messageries Hachette, 1940

Liste Otto. Index par auteurs

Deuxième liste Otto. Unerwünschte französische Literatur (« littérature française non désirable »), Paris, Syndicat des éditeurs, 1942

Troisième liste Otto : Ouvrages littéraires non désirables en France — troisième édition (complétée et corrigée) mai 1943 (feuille Excel)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_Otto

Heinrich Hertz (né le 22 février 1857 à Hambourg et mort le 1er janvier 1894 à Bonn) est un ingénieur et physicien allemand renommé pour avoir découvert les ondes hertziennes auxquelles il a donné son nom.

Fils de David Gustav Hertz, écrivain et sénateur, et d'Anntz, il étudie à l'école du docteur Richard Lange de 1863 à 1872. Ayant étudié auprès de précepteurs, il devient bachelier en mars 1875. Il se rend alors à Francfort pour y travailler un an au service des Travaux publics.

En 1877, il est étudiant à l'Institut polytechnique de Dresde avant de s'inscrire en 1878 à l'Université de Munich. Entre-temps il effectue son service militaire à Berlin.

En 1879, il est l'élève de Gustav Kirchhoff et Hermann von Helmholtz à l'Institut de physique de Berlin. Il devient maître de conférence à l'université de Kiel en 1883 où il effectue des recherches sur l'électromagnétisme.

En 1885, il est professeur à l'École polytechnique de Karlsruhe et se marie l'année suivante avec Elisabeth Doll.

Il travaille par la suite sur les théories de Maxwell, Weber et Helmholtz.

En 1887, il réalise un oscillateur. Le 15 mars 1888, il découvre les ondes électromagnétiques dans l'air. À la suite de sa découverte sur les ondes hertziennes, Hertz la présente devant une assemblée d'étudiants. À la question de l'un d'entre eux qui lui demande s'il y a des applications de ces ondes, Hertz répond qu'il n'y en a aucune.

À partir de 1889, il est professeur et chercheur à Bonn et, en 1890, il est lauréat de la Médaille Rumford. Atteint de la maladie de Wegener (granulomatose avec polyangéite), il meurt le 1er janvier 1894 à Bonn et est enterré au cimetière juif de Hambourg.

Le 1er juin 1894, le physicien Oliver Lodge prononce une conférence rendant hommage aux découvertes de Hertz : à cette occasion, il présente une expérience montrant la nature quasi-optique des ondes « hertziennes » (qui sont les ondes radio), et montre qu'on peut les capter à plus de 50 mètres. Le physicien italien Guglielmo Marconi reprend les travaux de Hertz en 1895 à la Villa Griffone près de Bologne puis à Salvan dans les Alpes suisses, améliore le télégraphe en fabriquant le premier émetteur sans fil. Ce procédé est constamment amélioré jusqu'à la téléphonie mobile d'aujourd'hui, ainsi que la majorité des télétransmissions sans fil actuelles

Travaux scientifiques

Hertz fait sa thèse de doctorat de physique sous la direction de Hermann von Helmholtz. C'est en tentant de relier les interférences formées entre deux lentilles de verre qu'il recherche les déformations de deux corps sphériques mis en contact avec une force donnée, en supposant leur comportement linéaire élastique. Il résout analytiquement cette question pendant les vacances de Noël 1880, et publie ses résultats en 1881. Le problème du contact élastique de deux sphères (« contact de Hertz ») reste à ce jour un résultat classique de tribologie. Il trouve de nombreuses applications, particulièrement dans les tests de dureté par indentation.

Mais sa contribution essentielle à la physique demeure la vérification expérimentale en 1887 de la théorie de James Clerk Maxwell de 1864, selon laquelle la lumière est une onde électromagnétique.

C'est à Karlsruhe qu'à l'aide d'un oscillateur (dit oscillateur de Hertz, composé d'un éclateur agissant entre deux sphères creuses en laiton) il met en évidence l'existence d'autres ondes électromagnétiques, celles-là non visibles. Il démontre que ces nouvelles ondes, susceptibles elles aussi de se diffracter, de se réfracter et de se polariser, se propagent à la même vitesse que la lumière. Le 13 novembre 1886, il effectue la première liaison par faisceau hertzien entre un émetteur et un récepteur. Ces résultats ouvrent la voie à la télégraphie sans fil et à la radiodiffusion. Pour cette raison, les ondes radio sont dites « ondes hertziennes », et l'unité S.I. de mesure des fréquences est le hertz (nom en minuscule car il s'agit d'une unité de mesure, en revanche le symbole est « Hz »).

Hertz découvre en 1886 la photoélectricité : une plaque de métal étant soumise à une lumière émet des électrons, dont la quantité dépend entre autres de l'intensité lumineuse. Son assistant Wilhelm Hallwachs poursuit les recherches dans ce domaine, découvrant en 1887 « l'effet Hallwachs », qui doit jouer un rôle central dans l'hypothèse des quantas de lumière formulée par Albert Einstein en 1905.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Hertz

Berlin, le 1er avril. Avec une politique de tests à grande échelle, l’Allemagne semble pour le moment mieux faire face que ses voisins européens. Elle a pu à ce jour échapper au confinement strict et généralisé. Le gouvernement prépare désormais la phase suivante, avec un éventuel relâchement à partir de fin avril des mesures de distanciation sociale et de fermetures de lieux publics. © Crédit photo : ODD ANDERSEN / AFP

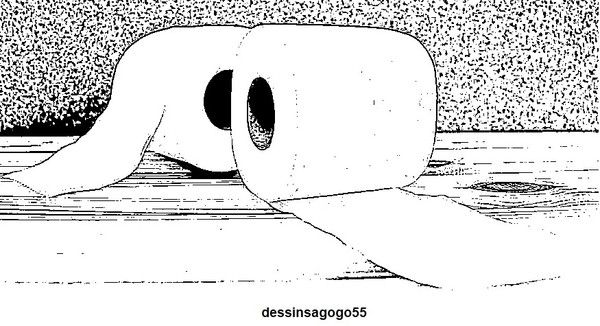

Confinement : un site calcule le besoin réel de papier toilette des habitants

Alors que les stocks de papier toilette sont dévalisés dans plusieurs magasins allemands depuis l'épidémie du coronavirus, le site Blitzrechner propose aux habitants d'estimer leur besoin réel en papier toilette.

PUBLIÉ LE 23/03/2020 À 15:22

En pleine épidémie de coronavirus et alors que certains supermarchés font face à une pénurie de papier toilette, un site web s'est mis en évidence en Allemagne pour venir en aide aux habitants. En effet, celui-ci propose à chacun d'estimer son besoin en papier toilette, dont les magasins sont actuellement dévalisés dans le pays.

"De combien de papiers toilette avez-vous vraiment besoin pour survivre à la quarantaine ?", "les stocks sont-ils suffisants ?", interroge le site Internet Blitzrechner. En réponse, une calculatrice renseigne sur la "durée réelle" d'utilisation du papier hygiénique après avoir entré des renseignements de base comme par exemple le nombre de rouleaux en stocks.

On peut également ajouter le nombre de personnes dans le foyer, de passages aux toilettes par jour, jusqu'au nombre de feuilles utilisées par passage. La conclusion de ce questionnaire est que "dans la plupart des cas, (les) besoins propres sont massivement surestimés et le papier toilette dure étonnamment longtemps", soit bien au-delà d'une période de deux semaines en quarantaine, explique Tim Lilling, chef de projet du portail Blitzrechner.

Plusieurs bagarres dans le pays à cause du papier toilette

Cette initiative, qui se veut une manière "humoristique", a également pour but de ramener les consommateurs à la raison. En effet, des achats liés à la panique des habitants ont parfois dégénéré en bagarres, au sein des rayons de papier toilette des supermarchés allemands.

En Allemagne, 22.672 cas d'infections au Covid-19 sont comptabilisés, selon le dernier bilan de l'Institut Robert Koch, publié ce lundi 23 mars. Le pays avait appris la veille que la Chancelière Angela Merkel a décidé de se placer en quarantaine après avoir été en contact avec un médecin testé positif au coronavirus.

Dimanche soir, après la Bavière et la Sarre qui avaient montré la voie au début du week-end, c’était au tour de toute l’Allemagne de passer au stade du confinement. Le gouvernement fédéral, associé à douze régions du pays, a annoncé une nouvelle liste de mesures restrictives destinées à limiter les contacts au minimum, et ceci pour une durée de deux semaines.

Coronavirus: l'Allemagne est prête à accueillir des malades français

21/03/2020 à 13h40

Une région allemande, à la frontière avec la France, a annoncé ce samedi être prête à accueillir des malades français du coronavirus pour contribuer à soulager les hôpitaux alsaciens surchargés.

La région allemande du Bade-Würtemberg, frontalière de la France, est prête à accueillir des patients français atteints du Covid-19 ayant besoin d'une assistance respiratoire, indique samedi un porte-parole du ministère de la Santé local.

Le ministère a demandé "à tous les hôpitaux du Land d'accueillir des patients nécessitant une assistance respiratoire issus de la région transfrontalière entre la France et l'Allemagne dans le cadre des capacités existantes", selon le porte-parole, qui confirme une information du journal local Schwäbische Zeitung.

Les hôpitaux alsaciens "à la limite de leurs capacités"

Les hôpitaux d'Alsace, région frontalière française frappée de plein fouet par la pandémie, "sont arrivés à la limite de leurs capacités en ce qui concerne le traitement" des personnes gravement atteintes par le virus, qui se propage à grande vitesse en Europe.

"Même si nous disposons aussi de capacités limitées (...) nous allons bien sûr essayer d'aider notre voisin français", a-t-il précisé à l'AFP.

Selon le journal Schwäbische Zeitung, il s'agira de patients qui risquent de décéder dans les jours à venir faute d'assistance respiratoire.

La région allemande dispose actuellement de quelque 2.300 lits équipés, dont 80% sont occupés, selon le journal. Une vingtaine de personnes infectées par le nouveau coronavirus sont actuellement en assistance respiratoire dans le Land.

L'Allemagne a récemment annoncé vouloir doubler le nombre de lits équipés d'assistance respiratoire dans les hôpitaux pour assurer la prise en charge de patients atteints du nouveau virus, qui provoque dans certains cas des infections pulmonaires aiguës.

Le pays dispose à ce jour d'environ 25.000 lits de ce type.

Alors que les actes homosexuels entre hommes avaient toujours été passibles de poursuites pénales dans la plupart des régions allemandes, l'homosexualité féminine n'était pas réprimée. Cela s'explique en grande partie par la place subalterne qu'occupaient les femmes dans l'Etat et la société allemande. A la différence des homosexuels masculins, les lesbiennes n'étaient généralement pas considérées comme une menace sociale ou politique. Même après 1933 et l'arrivée au pouvoir des nazis, la plupart des lesbiennes allemandes purent mener une vie relativement tranquille, généralement sans être inquiétées par la police.

Dans les limites du rôle subalterne qui était assigné aux femmes dans l'Allemagne impériale, les lesbiennes participèrent au mouvement d'émancipation homosexuelle qui vit le jour en Allemagne à partir des années 1890. L'adhésion des femmes à des organisations politiques fut interdite jusqu'en 1908 et découragée après la levée partielle de ces restrictions, c'est pourquoi les lesbiennes préféraient se retrouver de façon plus informelle dans des bars ou des clubs. Cette tendance coïncida avec un assouplissement de la morale sexuelle après la Première Guerre mondiale en Allemagne. La République de Weimar apporta de nouvelles libertés tant sur le plan social que sur le plan politique et pour la plupart des homosexuels des deux sexes, cette époque se caractérisa par une relative ouverture.

Berlin ainsi que d'autres grandes villes du pays devinrent des centres de la vie homosexuelle allemande. A Berlin, des clubs comme le "Dorian Gray" et le "Tanzpalaste Zauberflöte" contribuèrent à la création d'un réseau social lesbien, permettant aux lesbiennes urbaines de vivre plus librement que celles des zones rurales. L'assouplissement de la censure permit l'apparition de nombreuses publications lesbiennes, parmi lesquelles les revues Frauenliebe (Amour féminin) et Die Freundin (L'amie).

Les conservateurs politiques et les traditionnalistes critiquèrent durement cette ouverture. La résurgence du conservatisme politique dans les dernières années de la République de Weimar déboucha sur une nouvelle série de mesures répressives contre les homosexuels. En 1928, la police décida ainsi d'interdire Die Freundin et d'autres journaux lesbiens en application de la loi de protection de la jeunesse contre les publications obscènes. De nombreux conservateurs demandèrent la pénalisation des actes homosexuels. Des polémistes tels que Erhard Eberhard écrivirent des pamphlets contre les homosexuels, les féministes, les républicains et les Juifs, autant de groupes qui étaient souvent associés par les conservateurs à une conspiration visant à détruire l'Allemagne. Ces pamphlets dénonçaient notamment le mouvement pour les droits de la femme, l'accusant d'être en fait une organisation visant à convertir les femmes allemandes à l'homosexualité.

Avec l'accession au pouvoir des nazis en 1933, cette réaction conservatrice laissa la place à la répression d'Etat. Les nazis considéraient que les femmes étaient non seulement inférieures aux hommes, mais également par nature dépendantes d'eux. Par conséquent, les lesbiennes représentaient à leurs yeux une menace moindre que les homosexuels hommes. Les nazis considéraient les femmes comme des êtres passifs, en particulier dans le domaine sexuel, des êtres ayant besoin des hommes pour exister pleinement et avoir une vie sexuelle. De nombreux nazis craignaient également que l'affection sociale plus explicite entre femmes n'estompe la ligne de démarcation entre l'amitié et l'homosexualité, rendant plus difficile l'identification des "vraies" lesbiennes. Enfin, les nazis ne voyaient pas dans l'amour lesbien un problème pour l'Etat ou la société car ils considéraient que les lesbiennes pouvaient quand même remplir la fonction première de la femme allemande, à savoir être mère du plus grand nombre possible d'enfants "aryens". Chaque femme, indépendamment de sa sexualité, pouvait servir l'Etat nazi comme épouse et comme mère.

Les nazis n'en persécutèrent pas moins les lesbiennes, mais moins sévèrement que les hommes homosexuels. Peu après la nomination d'Hitler comme chancelier, la police fit systématiquement des descentes dans les bars et clubs homosexuels pour les fermer. Les lesbiennes furent ainsi obligées de se rencontrer clandestinement. Les nazis instaurèrent un climat de crainte en encourageant les descentes de police et les dénonciations contre les lesbiennes. Nombreuses furent celles qui durent cesser de fréquenter leur cercle d'amies, et dans certains cas furent forcées d'aller vivre dans d'autres villes pour retrouver l'anonymat. D'autres recherchèrent même la protection du mariage, contractant des mariages blancs avec des amis homosexuels.

Même si la police considérait les lesbiennes comme des "éléments asociaux" — autrement dit comme des personnes qui ne se conformaient pas aux normes nazies et étaient donc susceptibles d'être arrêtées et envoyées dans les camps de concentration —, peu d'entre elles furent emprisonnées au seul motif de leur sexualité. Les nazis ne rangeaient pas les lesbiennes dans la catégorie des détenus homosexuels, seuls les homosexuels hommes devaient porter le triangle rose. Bien que les arrestations de lesbiennes par la police aient été relativement rares, la menace de persécutions n'en faisait pas moins qu'il leur était dangereux de vivre leur identité au grand jour.

Les lesbiennes subirent également la politique de discrimination nazie envers les femmes en général. Considérant que la fonction première des femmes était de servir comme épouses et comme mères, les nazis leur fermèrent les carrières professionnelles les plus prestigieuses. Paradoxalement toutefois, le besoin de main-d'œuvre lié à l'effort de réarmement et à la guerre eut pour effet d'augmenter le nombre de femmes qui travaillaient, même si elles étaient reléguées en général dans des emplois mal payés. Les bas salaires accordés aux femmes affectèrent de façon particulière les lesbiennes, car elles étaient en général célibataires et ne pouvaient donc pas compter sur le salaire de leur mari. Les difficultés économiques, venant s'ajouter aux pressions sociales croissantes et à la peur d'être arrêtées, eurent pour effet de leur rendre la vie difficile sous le régime nazi, même si les actes sexuels entre femmes n'y étaient pas officiellement illégaux.

Même si de nombreuses lesbiennes souffrirent sous le Troisième Reich, elles ne firent pas l'objet de persécutions systématiques de la part des nazis. Celles qui acceptèrent de mener une vie discrète et de passer inaperçues, se mariant avec des amis ou essayant en quelque manière de se conformer en apparence aux attentes de la société, ne furent pas inquiétées et survécurent.

Le triangle noir était dans l’univers concentrationnaire nazi, le symbole utilisé pour marquer les prisonniers des camps qui étaient considérés par ce régime comme « socialement inadaptés » (Asozial en allemand). Il est à rapprocher du triangle rose, que portaient dans les camps les hommes homosexuels condamnés au titre du paragraphe 175 du code pénal allemand.

Catégorisation

Catégorie au nom très flou, elle regroupait divers sous-groupes d'individus que les nazis avaient, dans leur obsession de la catégorisation, du mal à délimiter. C’est-à-dire toutes les personnes qui, pour une raison ou une autre, se trouvaient en marge de la société ou qui menaient leur vie contrairement aux valeurs idéologiques nazies, comme les nomades, les chômeurs de longue durée, les vagabonds, les marginaux, les alcooliques, les drogués et certains malades mentaux, mais aussi les femmes homosexuelles, les prostituées, les proxénètes ou encore les femmes ayant eu recours à l'avortement.

Parmi les groupes considérés comme asociaux et « socialement inadaptés » sont nommés en premier lieu les Tsiganes.

L'appareil légal allemand ne comportait pas de délit de lesbianisme, le paragraphe 175 du code pénal concernant uniquement les relations sexuelles entre hommes. Il était donc impossible de condamner pénalement une femme pour ce motif dans ce pays. Selon l'United States Holocaust Memorial Museum, « même après l’avènement des nazis au pouvoir en 1933, la plupart des lesbiennes allemandes purent mener une vie relativement tranquille, sans être persécutées par la police ». Le mémorial fait état cependant d'un « climat de crainte ».

Il était toutefois possible de condamner ou de déporter une femme homosexuelle sous un autre prétexte. À l'inverse, le code pénal autrichien comportait un article réprimant et condamnant spécifiquement les relations entre femmes – cet article resta en vigueur à la suite de l'Anschluss, en 1938. Pendant cette période, de nombreuses femmes sont arrêtées, condamnées et détenues dans des prisons ou des camps de concentration au titre de cet article

Symbole

Le triangle noir est également évoqué dans la problématique mémorielle de la persécution de l'homosexualité féminine. Le triangle noir est devenu, pour certaines femmes, un symbole de revendication et de lutte contre les répressions et les discriminations qui leur sont infligées en raison de leur homosexualité.

Bibliographie

(de) Wolfgang Ayaß, „Asoziale“ im Nationalsozialismus. Klett-Cotta, Stuttgart 1995,

(de) Klaus Scherer, „Asozial“ im Dritten Reich. Die vergessenen Verfolgten. Votum-Verlag, Münster 1990, .

Régis Schlagdenhauffen, Les lesbiennes sont-elles des victimes du nazisme ? Analyse d'une controverse mémorielle, Revue d'Allemagne, tome 42, no 4, 2010.