Date de création : 09.04.2012

Dernière mise à jour :

11.02.2025

18683 articles

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Cinéma (959)

· A à Z : Sommaire (304)

· Mannequin de charme (914)

· Monde : France (3307)

· Musique (371)

· Calendrier : Événements (333)

· Monde : Etats Unis (1156)

· Département : Meuse (213)

· Cinéma : Films à classer (151)

· Calendrier : Naissances (246)

Thèmes

air amour annonce art article background base belle blogs cadre center centerblog

Articles les plus lus· Bienvenue sur

· Alessandra Sublet

· Lui : Célébrités nues

· 28 septembre : Naissances

· Loto (jeu de la Française des jeux)

· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés

· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)

· Omar Sharif

· A (Sommaire)

· Mannequin de charme : Sommaire

· Culotte : Sous les jupes des filles

· Julia Channel

· Femme

· Brigitte Lahaie

· Maureen O'Hara

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

écrire votre commentaire... peka eme

Par Anonyme, le 17.12.2024

lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.

il est toujours aussi gentil , accu

Par cuisine2jacques, le 15.12.2024

nicole aniston

Par Anonyme, le 26.10.2024

Monde : Allemagne

Erwin Rommel

Erwin Rommel est un Generalfeldmarschall allemand de la Seconde Guerre mondiale, né le 15 novembre 1891 à Heidenheim et mort le 14 octobre 1944 à Herrlingen.

Il est officier pendant plus de trente ans et sa carrière se déroule dans l'armée de terre allemande au service des régimes politiques qui se succèdent alors : Empire allemand, république de Weimar, Troisième Reich. N'ayant pas commandé de troupes sur le front de l'Est, il est réputé être l'un des rares généraux du Troisième Reich à n'avoir pas commis de crime de guerre ou de crime contre l'humanité.

Rommel, à la tête de la 7e Panzerdivision, fait partie de ceux qui ont permis la percée sur la Meuse au cours de l'invasion de la France en mai 1940. De 1941 à 1943, il dirige le corps expéditionnaire allemand d'Afrique du Nord, l'Afrikakorps. C'est là qu'il acquiert le surnom de « Renard du Désert », attribué aussi bien par ses compatriotes que ses adversaires. Il améliore les défenses du mur de l'Atlantique en 1944 et commande le groupe d'armées stationné en France, Belgique et Pays-Bas au moment de la bataille de Normandie.

Admirateur du Führer jusqu'à ses derniers jours selon certains historiens, il a su se servir du régime nazi pour se placer au sommet de la hiérarchie militaire, de la même manière que le régime a su exploiter son image de soldat allemand exemplaire pour sa propagande. Rommel a toutefois reconsidéré les aptitudes d'Adolf Hitler après la seconde bataille d'El Alamein.

Son attitude devient ambiguë quand, la situation militaire se détériorant, il se trouve en contact avec certains des conspirateurs sans toutefois jouer aucun rôle dans la préparation de l'attentat du 20 juillet 1944 visant à assassiner Hitler. Ayant lui-même été grièvement blessé trois jours plus tôt dans un accident de son véhicule alors poursuivi par un avion allié en Normandie, il paye son comportement en se trouvant contraint au suicide le 14 octobre suivant, pendant sa convalescence chez lui en Allemagne. Pour respecter sa popularité, il est déclaré mort d’un problème cardiovasculaire et des funérailles nationales lui sont organisées à Ulm, son collègue Rundstedt prononçant l’éloge funèbre.

La figure de Rommel acquiert un caractère mythique après-guerre.

Jeunesse

Famille et éducation

Erwin Rommel nait le 15 novembre 1891 à Heidenheim an der Brenz, une petite ville du royaume de Wurtemberg, proche d'Ulm et Stuttgart. Son père, professeur de mathématiques, prénommé Erwin, avait épousé en 1886 Helena von Luz, la fille du président du gouvernement du Wurtemberg, Karl von Luz. Leur union donna naissance à cinq enfants. Le premier enfant, Manfred, meurt en bas âge. La deuxième est une fille, Helena, qui devient ensuite enseignante à l'école Steiner-Waldorf de Stuttgart. Erwin Rommel est le troisième et suivent deux frères cadets : Karl, pilote d'un avion de reconnaissance en Turquie pendant la Première Guerre mondiale puis dentiste, et Gerhard, agriculteur puis chanteur d'opéra à Ulm.

Son père devient directeur en novembre 1898 du Realgymnasium (en) d'Aalen, où il effectue la majeure partie de sa scolarité. Sa sœur le décrit comme « un enfant très gentil et docile, qui tenait beaucoup de sa mère ». Passionné d'histoire, il n'est, en revanche, guère attentif dans le reste des matières, son côté rêveur faisant de lui la tête de Turc de sa classe. Il éprouve également des difficultés à s'adapter à une discipline plus stricte que dans l'école de sa petite enfance. À quatorze ans, en 1905, le jeune Erwin change radicalement et s'améliore en mathématiques. Il se met aussi au sport et en particulier au ski, au tennis et à l'aviron. L'année suivante, il se découvre aussi une passion pour l'aviation naissante, qu'il partage avec son meilleur ami August Keitel. Erwin émet le souhait d'étudier l'aéronautique et de travailler à terme dans les usines Zeppelin de Friedrichshafen, mais son père préfère qu'il fasse carrière dans l'armée de terre5. En 1910, il s'engage enfin dans l'armée, comme élève officier.

Dans l'armée impériale

Il rejoint le 6e bataillon du 124e régiment d'infanterie (de), basé à Weingarten. Comme tous les élèves officiers du Reich, il doit d'abord servir dans le rang avant de pouvoir suivre les cours de l'école militaire ; sa forte endurance impressionne ses instructeurs à cette occasion. En octobre 1910, il est promu caporal et, dès décembre, il est nommé sergent. L'un de ses instructeurs commente : « Rommel est fait pour commander et conduire des hommes à la guerre. Il est discipliné et ne semble jamais fatigué. Il fera sans aucun doute un officier hors du commun. Son audace en manœuvres a été particulièrement remarquée. » En mars 1911, Erwin Rommel rejoint l'école militaire de Dantzig. En fin d'année, il réussit ses examens avec des notes légèrement au-dessus de la moyenne ; ses résultats ont été très bons aux examens pratiques mais moins bons en théorie. En janvier 1912, il reçoit son brevet de sous-lieutenant et retourne à son régiment, le 124e régiment d'infanterie, où il est chargé de l'instruction. Il gagne rapidement une réputation d'ascète du fait qu'il ne fume pas, ne boit pas et ses camarades officiers le trouvent d'ailleurs trop sérieux pour son âge : sa vie se partage entre l'entraînement des recrues et les lettres qu'il écrit quotidiennement à sa fiancée Lucie.

Le 5 mars 1914, il est détaché auprès du 49e régiment d'artillerie de campagne (de) à Ulm, où il apprend les manœuvres d'artillerie, avec intérêt. Il retourne au 124e régiment d'infanterie, le 31 juillet, pour le commandement d'une section de la 7e compagnie.

Vie privée

Dès son arrivée à Weingarten en 1912, Rommel fait la connaissance de Walburga Stemmer (en), une jeune marchande de fruits et légumes. De leur idylle naît le 8 décembre 1913 une fille, Gertrud. Face à l'opposition de sa famille et surtout à la pression sociale exercée par ses camarades officiers, Rommel renonce à quitter l'armée et à épouser Walburga. Finalement, il épouse une étudiante en langues, fille d'un grand propriétaire terrien de Prusse-Orientale, Lucia Maria Mollin (née le 6 juin 1894 et morte en 1971), plus communément appelée « Lucie », qu'il avait rencontrée en avril 1911 à Dantzig.

Walburga quant à elle, meurt en octobre 1928, âgée de 36 ans, peu avant la naissance du fils de Lucie, Manfred Rommel (1928-2013). La cause officielle de son décès a été une pneumonie, mais le fils de Gertrud, Josef Pan, a révélé par la suite qu'il s'agissait d'un suicide par surconsommation de médicaments. Selon lui, tant que l'épouse de Rommel, Lucie, n'avait pas eu d'enfant, Walburga pensait qu'Erwin Rommel pourrait lui revenir. D'ailleurs Rommel, tout au long de sa vie, avait gardé un contact étroit avec sa fille illégitime Gertrud, qui était officiellement présentée comme sa nièce.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Seconde guerre mondiale (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 6 juin 1944 | Débarquement de Normandie | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Angela Merkel

Angela Merkel , née Kasner le 17 juillet 1954 à Hambourg, est une femme d'État allemande. Membre de l'Union chrétienne-démocrate (CDU), elle est chancelière fédérale d’Allemagne depuis le 22 novembre 2005.

Physicienne de formation, elle est systématiquement élue au Bundestag depuis 1991. Elle est ministre fédérale des Femmes et de la Jeunesse au sein du cabinet Kohl IV, de 1991 à 1994, avant de se voir confier le ministère fédéral de l'Environnement, de la Protection de la Nature et de la Sécurité nucléaire du cabinet Kohl V, jusqu'en 1998. Elle devient, en 2000, la première femme présidente de la CDU.

Après la victoire relative de la droite aux élections fédérales de 2005, elle est investie chancelière fédérale et devient ainsi la première femme à accéder à cette fonction en formant une grande coalition alliant la CDU/CSU et le Parti social-démocrate (SPD). Elle est reconduite dans ses fonctions à la tête d'un gouvernement CDU/CSU-FDP en 2009, puis d'un nouveau gouvernement de coalition CDU/CSU-SPD en 2013 et 2018. Si elle bénéficie de résultats économiques jugés satisfaisants, elle est cependant fragilisée par sa politique d'ouverture des frontières lors de la crise migratoire en Europe et par le score historiquement faible recueilli par la CDU/CSU lors des élections fédérales de 2017. Ces élections débouchent sur une crise politique de six mois – une situation inédite dans l'Allemagne d'après-guerre.

Désignée à quatorze reprises femme la plus puissante du monde par le magazine Forbes (de 2006 à 2020, sauf en 2010), elle est depuis longtemps perçue comme étant la personnalité politique la plus puissante de l'Union européenne.

Situation personnelle

Origines familiales

Angela Dorothea Merkel, née en 1954, est la fille de Horst Kasner (1926-2011), pasteur, et de Herlind Jentzsch (1928-2019), originaire de Prusse-Occidentale, professeur d'anglais et de latin. Elle a un frère et une sœur cadets, Marcus et Irena. Son père avait étudié la théologie à Heidelberg et à Hambourg.

Elle grandit au séminaire de Waldhof, au nord de Berlin. À l'automne 1954, la famille quitte Hambourg pour la République démocratique allemande (RDA), car le premier poste de pasteur de Horst Kasner se situe à Quitzow, un petit village près de Perleberg dépendant de l'Église évangélique régionale. En 1957, Horst Kasner part pour Templin dans le Brandebourg pour se consacrer à la fondation d'un centre pastoral de formation continue. La même année naît Marcus, le frère d'Angela, puis, sept ans plus tard, sa sœur Irene voit le jour. Enfant, Angela ne va pas à la crèche car sa mère Herlind, qui n'a pas réussi à intégrer le système scolaire de la RDA, est femme au foyer.

La religion étant considérée comme le « premier ennemi » de l'État socialiste et du fait de la profession d'Horst Kasner, la famille est d'abord étroitement surveillée. Cependant, devenu proche du régime, il est surnommé « Kasner le Rouge » et jouit de certains privilèges, dont une voiture de fonction et une ligne téléphonique. Le père est ainsi autorisé à se rendre plusieurs fois en Allemagne de l'Ouest et en ramène des livres interdits en RDA. Chose atypique et rare en Allemagne de l'Est, la jeune Angela Merkel porte des jeans importés et regarde des émissions politiques captées de l'Ouest

Formation

Angela Kasner suit sa scolarité à l'école polytechnique (une forme d’école secondaire en RDA) de Templin (une école-collège-lycée de la RDA) à partir de 1961. Ses enseignants la décrivent comme une élève réservée mais bien intégrée. Elle obtient d'excellents résultats scolaires, notamment en mathématiques et en langues étrangères (elle parle aujourd'hui couramment l'anglais et un peu le russe). En russe et en mathématiques, elle est première de classe.

Jeune fille, elle participe en 1969 à la Jugendweihe (une célébration du passage de l'âge jeune à l'âge adulte célébrée vers l'âge de 14 ans, particulièrement promue en RDA, notamment pour lutter contre l'influence de l'Église, chose assez mal perçue pour les fidèles mais qu'Angela Kasner effectue pour être intégrée socialement). Elle reçoit la confirmation en 1967 en l'Ėglise évangélique de Templin. Pendant son enfance et sa jeunesse, elle est membre de l'organisation des pionniers Ernst Thälmann (un mouvement de jeunesse officiel pour les enfants entre 6 et 14 ans en RDA) puis de la Jeunesse libre allemande (autre mouvement de jeunesse officiel pour adolescents entre 14 et 25 ans en RDA).

Angela Kasner obtient en 1973 son baccalauréat (Abitur) au lycée de Templin (Erweiterte Oberschule Templin) avec la note maximale de 1 (note qui dans le système allemand signifie sehr gut, soit « très bien »). Elle risque cependant d'être refusée à l'université pour avoir lu un poème contestataire de Christian Morgenstern, écrivain considéré comme « bourgeois » par le régime, au lieu d'effectuer un exposé à la gloire du Vietcong comme prévu, puis d'avoir chanté avec ses camarades L'Internationale en anglais ; cet incident la convainquit de ne plus manifester publiquement ses opinions durant ses études. Elle souhaite au départ devenir professeur en langue russe et en physique, mais cela lui est impossible en RDA en raison de son appartenance religieuse. Au terme de sa scolarité, elle choisit de suivre des études de physique à l'université Karl-Marx de Leipzig qu'elle poursuivra jusqu'en 1978. Durant ses études en 1973, elle participe en tant que volontaire à la rénovation du bastion Maurice. En juin 1978, elle passe avec succès son examen de fin d'études universitaires (Diplomarbeit) en physique (intitulé : « Influence de la corrélation spatiale sur la vitesse de réaction dans les réactions élémentaires bimoléculaires en milieu dense ») noté « très bien » par le jury. Son travail de thèse est un apport au thème de recherche « Physique statistique et chimique des processus de recherche sur isotopes et rayonnements » dans le projet chimie physique et statistique de l'Institut central de recherche sur les isotopes et les rayonnements de l'Académie des sciences.

Chercheuse

Après ses études, elle part pour Berlin avec son époux. Elle est admise comme collaboratrice à l'Institut central de chimie-physique de l'Académie des sciences de Berlin-Est. Sous la direction de Lutz Zülicke, elle prépare sa thèse de doctorat (intitulée « Étude du mécanisme des réactions de décomposition avec rupture de la liaison simple et le calcul de leurs constantes de vitesse sur la base de la chimie quantique et des méthodes statistiques ») en chimie quantique, qu'elle soutient en 1986. Elle obtient la mention « très bien » (magna cum laude). Pour pouvoir obtenir le grade universitaire de docteur en sciences de la nature (Dr rer. nat. : Doctor rerum naturalium), il était obligatoire en RDA de joindre à la thèse de doctorat un travail écrit prouvant que les connaissances en marxisme-léninisme du postulant avaient été approfondies durant ses études. Elle rédige un texte intitulé : Qu'est-ce que le mode de vie socialiste ? qui reçoit la mention « correct » (rite).

Durant cette période, elle n'est pas membre du SED ni d'aucun autre parti affilié, et elle ne montre pas non plus d'activité dans l'opposition civile ou religieuse. Pour la journaliste spécialiste de l'Allemagne Odile Benyahia-Kouider, elle a choisi des études scientifiques « pour limiter les contentieux idéologiques avec le régime »

Vie privée

En 1977, Angela Kasner épouse le physicien Ulrich Merkel. Ils habitent alors dans un appartement à Berlin-Est. Après son divorce en 1982, elle décide de conserver le nom de Merkel. Elle se remarie le 30 décembre 1998 avec le professeur de chimie Joachim Sauer. Elle n'a pas d'enfant. Le couple réside au numéro 6 du Kupfergraben (52° 31′ 13″ N, 13° 23′ 43″ E ; le canal qui borde l'ouest de l'île aux Musées), face au musée de Pergame, à Berlin.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Finale de la Coupe du monde de football 2006

La finale de la coupe du monde de football 2006 oppose l'Italie à la France et s'est déroulée le 9 juillet 2006 à l'Olympiastadion à Berlin devant 75 550 spectateurs. Elle voit la victoire de l'Italie face à la France aux tirs au but (1-1 après prolongation) et reste célèbre pour le coup de tête de Zinédine Zidane donné au torse de Marco Materazzi ce qui provoque son expulsion, alors qu'il joue le dernier match de sa carrière et est élu meilleur joueur de ce Mondial.

Avant match

Avant la finale, les supporteurs français croient beaucoup en la victoire de leur équipe. Un sondage de l'institut CSA pour Le Parisien-Aujourd'hui en France et i-Télé, réalisé le 6 juillet montre que 86 % des Français pensent que la France va battre l'Italie en finale (5 % pensant qu'elle va perdre). Un sondage IFOP réalisé le 6 et 7 juillet pour le quotidien L'Équipe dévoile que 87 % des Français croient en la victoire des Bleus (11 % pensant le contraire)

Le ballon

Un dérivé du Teamgeist d'Adidas baptisé Teamgeist Berlin et différencié par des motifs dorés est spécialement conçu pour la finale de la compétition

.

Feuille de match

ITALIE : | FRANCE : |

| Titulaires : | Titulaires : |

| Gianluigi Buffon | Fabien Barthez |

| Gianluca Zambrotta | Willy Sagnol |

| Fabio Cannavaro | Lilian Thuram |

| Marco Materazzi | William Gallas |

| Fabio Grosso | Éric Abidal |

| Gennaro Gattuso | Patrick Vieira |

| Andrea Pirlo | Claude Makélélé |

| Mauro Camoranesi | Franck Ribéry |

| Simone Perrotta | Zinédine Zidane |

| Francesco Totti | Florent Malouda |

| Luca Toni | Thierry Henry |

| Remplaçants : | Remplaçants : |

| Daniele De Rossi | Alou Diarra |

| Vincenzo Iaquinta | David Trezeguet |

| Alessandro Del Piero | Sylvain Wiltord |

| Entraîneur : | Entraîneur : |

| Marcello Lippi | Raymond Domenech |

Assistants:

Drapeau : Argentine Dario Garcia

Drapeau : Argentine Rodolfo Otero

Quatrième arbitre :

Drapeau de l'Espagne Luis Medina Cantalejo

Cinquième arbitre :

Drapeau de l'Espagne Victoriano Giraldez Carrasco

Homme du match :

Drapeau de l'Italie Andrea Pirlo

Tactique

Les deux équipes évoluent en 4-2-3-1. La France joue avec deux milieux défensifs axiaux (Vieira, Makélélé) devant une défense à quatre en ligne composée de deux défenseurs centraux (Gallas, Thuram) et deux latéraux (Abidal et Sagnol). Elle s'appuie sur trois milieux offensifs : Malouda à gauche, Zidane au centre et Ribery à droite. En attaque, Henry est seul en pointe

Même dispositif chez les Italiens avec Gattuso et Pirlo en milieux défensifs devant les quatre défenseurs. Les milieux offensifs sont Perrotta à gauche, Totti en Trequartista et Camoranesi à droite. En attaque Toni est seul en pointe

LE MATCH INTEGRAL

Récit du match

Le coup d'envoi est donné par les Italiens

Dès la première minute du match, Henry se heurte à l'épaule de Fabio Cannavaro, l'attaquant français reste au sol. Henry reprend le match mais restera sonné pendant de longues minutes. À la 7e minute, la France obtient un pénalty à la suite d'une faute de Marco Materazzi sur Malouda. Zidane le transforme d'une panenka très particulière : la balle frappe la barre transversale, tombe derrière la ligne de but, puis par l'effet, rebondit de nouveau sur la barre transversale et sort du but (0-1)

À la 19e minute, sur un corner de Pirlo, Materazzi égalise de la tête (1-1). À la 36e minute, de nouveau sur un corner de Pirlo, Toni place sa tête sur la barre de Barthez. À la 50e minute, Thierry Heny s'infiltre dans la surface en éliminant trois italiens, son centre vers Malouda est repoussé par Materazzi. À la 53e minute, Ribéry, depuis la ligne médiane, déclenche le contre, sert Zidane qui sollicite Malouda. Le Lyonnais entre en contact avec Gianluca Zambrotta et l'action ne donne rien. À la 57e minute, Patrick Vieira est victime d'un claquage derrière la cuisse droite et doit quitter la pelouse. C'est Alou Diarra qui le remplace poste pour poste. À la 62e minute, l'Italie obtient un coup franc tiré par Pirlo sur la tête de Toni, mais son but est refusé pour cause de hors-jeu. À la 63e minute, Thierry Henry déclenche une frappe depuis l'angle droit de la surface, que Buffon détourne. À la 76e minute, un nouveau coup franc tiré par Pirlo frôle le poteau de Barthez. À la 80e minute, Zidane reste au sol après un violent contact aérien. L'épaule droite du capitaine français est déboitée, il semble demander un changement. Le soigneur parvient à la remettre en place et le numéro 10 des Bleus regagne le terrain

Le score en restant à un but partout, les deux équipes doivent jouer la prolongation. À la 98e minute, Ribéry parvient à s'infiltrer au centre de la surface, face au but. Sa frappe passe au ras du poteau gauche. Cinq minutes plus tard : 103e minute. Zidane sert Sagnol côté droit, qui lui remet d'un centre vers l'axe des huit mètres. Le capitaine des Bleus reprend d'une tête puissante, que Buffon détourne d'une claquette réflexe. Un coup de théâtre se produit à la 107e minute : Zidane est expulsé à la suite d'un coup de tête sur Materazzi. Les deux équipes ne se créent pas d'occasion par la suite. Le titre se jouera donc aux tirs au but.

Séance de tirs au but :

Pirlo : réussi (1-0)

Wiltord : réussi (1-1)

Materazzi : réussi (2-1)

Trezeguet : raté (2-1) : Trezeguet frappe en force mais le ballon heurte la barre transversale et rebondit devant la ligne de Buffon.

De Rossi : réussi (3-1)

Abidal : réussi (3-2)

Del Piero : réussi (4-2)

Sagnol : réussi (4-3)

Grosso : réussi (5-3, score final)

À l'issue de sa sixième finale de coupe du monde, l'Italie gagne l'épreuve des tirs au but qui lui permet de remporter son quatrième titre mondial.

Les chiffres du match

| Italie | France | |

| Possession du ballon | 55 % | 45 % |

| Tirs cadrés | 2 | 6 |

| Tirs non cadrés | 5 | 9 |

| Arrêts du gardien | 4 | 0 |

| Fautes commises | 17 | 24 |

| Corners obtenus | 5 | 7 |

| Hors-jeu | 1 | 2 |

La fin de carrière de Zidane

Avant le début de la Coupe du monde, Zinédine Zidane avait indiqué qu'il mettrait fin ensuite à sa carrière professionnelle à l'issue de la compétition. Les matchs précédents, en huitième de finale contre l'Espagne, et surtout en quart de finale contre le Brésil, il s'est montré décisif ce qui lui vaudra d'être élu meilleur joueur du Mondial 2006

Le journal l'Équipe résume le dernier match de sa carrière, la finale France-Italie du 9 juillet 2006, de la manière suivante : « Son match est un condensé parfait des extrêmes que peut vivre un footballeur. En l'espace de 110 minutes sur le terrain, Zinédine Zidane passe par toutes les émotions lors de la finale de la Coupe du monde 2006 entre la France et l'Italie. L'extase, après son ouverture du score sur une panenka face à une autre légende, Gianluigi Buffon. Puis la sortie, après son carton rouge reçu en prolongation pour un coup de tête infligé à Marco Materazzi. Une expulsion synonyme de fin de carrière pour ce génie, parti sur une sortie inoubliable »

Joueurs et anciens joueurs de la Juventus

Pas moins de 19 joueurs de cette finale sur les 46 ont avant, pendant ou après cette Coupe du monde porté le maillot de la Juventus de Turin auquel on peut ajouter un entraîneur, Marcello Lippi.

Côté italien, 13 joueurs : Gianluigi Buffon, Gianluca Zambrotta, Fabio Cannavaro, Fabio Grosso, Andrea Pirlo, Mauro Camoranesi, Simone Perrotta, Luca Toni, Andrea Barzagli, Alessandro Del Piero, Angelo Peruzzi, Vincenzo Iaquinta et Filippo Inzaghi.

Côté français, 6 joueurs : Lilian Thuram, Patrick Vieira, Zinédine Zidane, Thierry Henry, Jean-Alain Boumsong et David Trezeguet.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

https://fr.wikipedia.org/wiki/Finale_de_la_Coupe_du_monde_de_football_2006 | |||||||||||||||||||||||||||

| https://youtu.be/nELaL14ms7A | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Finale de la Coupe du monde de football 1998 | |||||||||||||||||||||||||||

| Finale de la Coupe du monde de football 2006 | |||||||||||||||||||||||||||

| Coupe du monde féminine de football 2019 (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Zinédine Zidane : Biographie | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

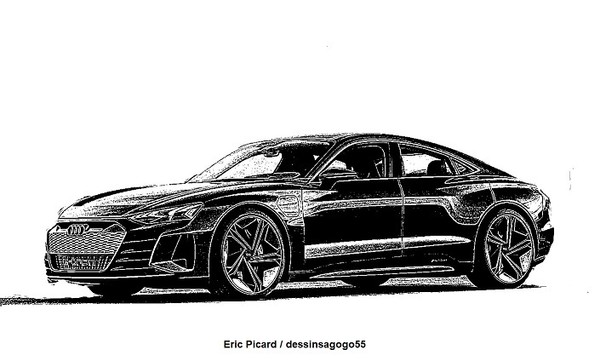

Audi e-tron GT

L'Audi e-tron GT est une grande berline électrique produite par le constructeur automobile allemand Audi à partir d'octobre 2020 et commercialisée à partir du printemps 2021. Elle est préfigurée par l'Audi e-tron GT concept présentée fin 2018.

Présentation

L'Audi e-tron GT est présentée le 9 février 2021

Caractéristiques

L'Audi e-tron GT est basée sur sa cousine la Porsche Taycan et sa plateforme technique PPE (Premium Platform Electric) consacrée aux véhicules électriques du Groupe Volkswagen.

La berline électrique possède deux coffres, le compartiment a une capacité de 81 litres à l'avant et de 405 litres à l'arrière.

L'Audi e-tron GT est équipée de nombreuses technologies, parmi lesquelles on peut citer l'écran tactile de 10,1 pouces, associé à un combiné numérique plus grand (12,3 pouces), baptisé Audi Virtual Cockpit. Personnalisable, ce combiné affiche toutes les données qui concernent la conduite (par exemple, la consommation électrique)

Cet équipement est complété par les quatre roues directrices, ainsi que le Pack Dynamique qui permet une maniabilité accrue de la voiture. Toutefois, ce pack est facturé en option

Design extérieur

L'Audi e-tron GT reprend la calandre baptisée Singleframe qu'on trouve chez Audi depuis de nombreuses années, mais celle-ci peut être peinte de la même couleur que la carrosserie ou d'une couleur contrastante. La partie arrière est dotée d'un bandeau lumineux qui relie les deux phares, et le diffuseur se veut imposant. Quant à la signature lumineuse, elle évoque les derniers modèles Audi aussi bien à l'avant qu'à l'arrière.

De profil, l'e-tron GT profite d'une ligne de toit fuyante et d'un toit incliné

Motorisations

L'e-tron GT est équipée de deux moteurs synchrones à aimant permanent, un sur chaque essieu, permettant d'obtenir quatre roues motrices. Les deux moteurs sont différents, celui de l'arrière étant plus petit et compact. Le moteur arrière est accouplé à une boite de vitesses à deux rapports. Elle bénéficie d'un overboost qui fait grimper ponctuellement la puissance de 476 ch à 530 ch sur la version standard, et de 598 ch à 646 ch sur la version RS

La version Quattro incarne l'entrée de gamme, quand la version RS se veut plus sportive et dynamique.

| e-tron GT | e-tron GT RS | |

|---|---|---|

| Puissance moteur (kW) | Avant : 175 Arrière : 320 | |

| Puissance maximale (ch) | 476 (boost) 530 | 598 (boost) 646 |

| Couple maximum (N m) | 630 | 830 |

| Capacité de la batterie (kWh) | 93,4 | |

| Temps de recharge sur une borne 11 kW | ||

| Autonomie (en km) (cycle WLTP) | 488 | 472 |

| Poids (kg) | ||

| Vitesse (km/h) | 245 | 260 |

| 0 à 100 km/h (en s) | 4,1 | 3,3 |

| Consommation (kWh/100 km) | 19.9 à 21.6 | 20.6 à 22.5 |

Batterie

L'e-tron GT bénéficie du système de recharge rapide à 800 V et peut se connecter sur le système Ionity pour une recharge rapide de 350 kW

Concept car

| Audi e-tron GT concept | |

| |

| Marque | |

|---|---|

| Années de production | 2018 |

| Production | 1 exemplaire(s) |

| Classe | Concept car berline |

| Moteur et transmission | |

| Énergie | Électricité |

| Moteur(s) | Synchrones à aimants permanents 1 à l'avant + 1 à l'arrière |

| Position du moteur | Sur les essieux |

| Puissance maximale | 590 ch (434 kW) |

| Poids et performances | |

| Vitesse maximale | 240 km/h |

| Accélération | 0 à 100 km/h en 3,5 s 0 à 200 km/h en 12 s |

| Dimensions | |

| Longueur | 4 960 mm |

| Largeur | 1 960 mm |

| Hauteur | 1 380 mm |

| Empattement | 2 900 mm |

L'Audi e-tron GT est préfigurée par le concept car Audi e-tron GT concept présenté le 28 novembre 2018 au salon de l'automobile de Los Angeles.

Le concept est nanti de deux moteurs synchrones à aimants permanents développant une puissance cumulée de 590 ch, alimentés par une batterie lithium-ion de 90 kWh

Avec des dimensions de 4,96 m de long, 1,96 m de large et seulement 1,38 m de haut, elle est plus grande que le haut de gamme de la marque l'A7 Sportback de seconde génération.

Cinéma

L'Audi e-tron GT apparaît dans le film Avengers: Endgame sortit le 24 avril 2019 où elle est conduite par Iron Man (Tony Stark)

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Transport (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Audi AG | |||||||||||||||||||||||||||

| Audi RS Q3 | |||||||||||||||||||||||||||

| Audi Quattro | |||||||||||||||||||||||||||

| Audi e-tron GT | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Focke-Wulf Fw 61

Le Focke-Wulf Fw 61 (désigné plus tard Focke-Achgelis Fa 61) était un hélicoptère expérimental construit par Henrich Focke en 1932, qui marqua le début de la carrière d'hélicoptériste de ce dernier. Il s'avéra rapidement que c'était le premier modèle d'hélicoptère entièrement fonctionnel au monde. Il fut réalisé en deux exemplaires dans les années 1935-1936 par la société Focke-Wulf (Focke-Wulf Flugzeugbau AG), fondée en 1923 par Henrich Focke et Georg Wulf.

Genèse de sa conception

En construisant sous licence des autogires Cierva C.19 et Cierva C.30 et en réalisant des essais peu concluants avec son prototype Fw 186, Henrich Focke comprit en 1932 que leurs défauts ne pourraient être éliminés qu’en réalisant un véritable hélicoptère. En effet, ils manquaient de manœuvrabilité et de stabilité, et l’appareil ne pouvait pas se poser en toute sécurité en cas de panne du moteur ou de rupture de l’arbre de transmission.

Henrich Focke fit tout d’abord de nombreux calculs pour construire des maquettes testées en soufflerie. Puis, il s'inspira pour cela des travaux de l’Espagnol Juan de La Cierva qui travaillait en Grande-Bretagne ainsi que sur ceux de Glauert et de Lock pour améliorer les caractéristiques du rotor.

Focke opta pour un concept à deux rotors contrarotatifs assurant une parfaite symétrie des commandes. En 1934, une première maquette équipée d’un moteur deux-temps fournit de premiers résultats prometteurs. Elle est aujourd’hui exposé au Deutsches Museum à Munich. Le 9 février 1935, Focke reçut du ministère de l’aviation (RLM) une commande pour réaliser un prototype désigné officiellement Fw 61 mais que Focke lui-même appela cependant toujours F 61. La commande du deuxième exemplaire fut passée le 19 décembre 1935 par l’ingénieur aéronautique d’état-major (Fl. Hauptstabsing) du RLM Roluf Lucht.

Essais en vol

Le premier prototype (immatriculé V 1 D-EBVU, n° de fabrication usine 931) était déjà pratiquement terminé et l’ingénieur Ewald Rohlfs (en) qui avait rejoint la société Focke-Wulf le 1er mai 1935, effectua les premiers vols d’essai, l’appareil étant captif, relié au sol par des cordes dans un hall à Hemelingen où Focke avait été banni par les « nouveaux dirigeants » de sa société. Le premier vol entièrement libre n’eut lieu que le 26 juin 1936, car Rohlfs avait dû être rapatrié d’Amérique du Sud grâce à l’insistance de Ernst Udet, où la direction de la société – qui désapprouvait le projet – l’avait envoyé en mission au printemps 1936. Jusqu’au début du mois d’août, les essais avaient suffisamment progressé pour permettre aux services officiels du centre d’essai en vol (‘’Erprobungsstelle’’) de Rechlin de refaire les mêmes essais pour vérifier les performances, tâche qui fut confiée à l’ingénieur Walther Ballerstedt. Celui-ci possédait une certaine expérience du vol sur autogire Cierva C.30. Focke, qui était plus que précautionneux, tint à ce que son premier vol se fasse sur appareil captif. Ballerstedt était enthousiasmé par les qualités de vol de l’appareil, considérant uniquement que la commande de variation de hauteur, commandée par la poignée des gaz et par conséquent par la variation de régime des rotors, était très sensible. Udet, qui avait entre-temps succédé au général Wilhelm Wimmer (de) était enthousiasmé et faisait pression pour présenter l’hélicoptère en public le plus vite possible. Le deuxième prototype (immatriculé V 2 D-EKRA, n° usine 1789) put faire son premier vol au printemps 1937, avec de nouveau Rholfs aux commandes. Le 10 mai 1937, celui-ci réalisa le premier atterrissage en autorotation moteur arrêté.

Records

Un mois plus tard (les 25 et 26 juin 1937), Rohlfs avait battu sur cet appareil tous les records établis précédemment. Les meilleures performances précédentes avaient été établies par Louis Breguet et son Gyroplane Laboratoire en 1936 avec 1 h 2 min de vol, 44,69 km en circuit fermé, la vitesse de 121 km/h et 158 mètres d'altitude. Le Fw 61 atteignit une altitude de 2 439 m, se maintint en l’air pendant 1 h 20 min 49 s, atteignit une vitesse de 122,55 km/h sur une distance de 20 km et couvrit 80,604 km en circuit fermé.

La nouvelle société

Les difficultés que lui faisaient les dirigeants de son ancienne société poussèrent Focke à s’en séparer entièrement et à fonder le 27 avril 1937 avec le célèbre pilote de voltige aérienne Gerd Achgelis une nouvelle société appelée Focke-Achgelis & Co GmbH dont les usines Weser Flugzeugbau détenaient aussi des parts. Le suivi technique des deux hélicoptères qui comme tous les nouveaux développements restaient la propriété de l’État, fut transférée à la nouvelle société. Rohlfs ayant décidé de rester chez Focke-Wulf, Focke engagea sur les conseils de Udet l’ingénieur Carl Bode pour poursuivre les essais. Celui-ci avait fait partie de l’équipe gagnante de la compétition Deutschlandflug (de) (tour d’Allemagne) de 1933 en tant que membre d’Akaflieg Hannover et rejoignait désormais Focke-Achgelis après avoir travaillé au centre d’essais en vol de Rechlin et chez Arado. Les deux autres pilotes ayant le plaisir de voler sur cet hélicoptère étaient l’ingénieur Carl Francke (de) du CEV de Rechlin et Hanna Reitsch, qui n’avait cependant pas d’autorisation. Elle faillit même se crasher lors de son premier vol car elle avait sous-estimé les difficultés du pilotage d’un hélicoptère. Elle apprit cependant très rapidement à le maîtriser. Lors d’un vol de Brême à Berlin-Tempelhof (25 octobre 1937), qu’elle dut interrompre deux fois, d’abord en raison d’une surchauffe puis à Stendal pour cause d’intempéries, elle poussa le record de distance en ligne droite à 109 km. Bode battit ce record le 20 juin 1938 en franchissant 230,248 km en ralliant Berlin-Rangsdorf depuis Fassberg. Sur le prototype V 2, il battit aussi le 29 janvier 1939, avec 3 427 mètres, le record d’altitude détenu précédemment par Rohlfs.

À la suite de ces succès, Udet faisait pression pour que la production en série commençât aussitôt. Pour être utile un tel appareil devait cependant pouvoir transporter deux personnes (instructeur plus élève pilote) et surtout une charge utile et il était donc nécessaire de réaliser un appareil biplace avant d’envisager une fabrication en série. En conséquence, on commença le développement d’un successeur biplace appelé Fa 224 Libelle, qui aurait été motorisé avec un moteur Hirth HM 508 (en) de 280 ch (206 kW) ou un moteur Argus As 10 C de 270 ch (198 kW). Le projet ne dépassa cependant pas le stade de la maquette et dut être abandonné au début de la Seconde Guerre mondiale au profit du Fa 223 Drachen qui était également en cours de développement.

Présentation dans la Deutschlandhalle

Udet était tellement enthousiasmé par le nouvel appareil qu’il avança une autre idée. Vers la fin de l’année 1937, Berlin préparait une exposition coloniale intitulée « Kisuaheli » qui devait se tenir dans la Deutschlandhalle, salle polyvalente de Berlin. Il obtint que le nouvel hélicoptère fut présenté en vol au cours de la revue prévue pour février 1938. Bode et Hanna Reitsch commencèrent le 10 février les préparatifs pour voler sur le prototype V 2, transporté à Berlin par le train, premiers essais qui se passèrent tout d’abord sans accroc. Mais, le 13 février, un accident eut lieu en présence du secrétaire d’État Erhard Milch. Lors du deuxième vol que Bode effectuait ce jour-là, le cardan droit se brisa par suite de fatigue des matériaux et l’hélicoptère bascula vers la droite. Le rotor percuta le sol en se brisant mais Bode put sortir indemne de l’appareil D-EKRA couché sur le dos. Cet accident aurait dû en lui-même motiver l’interdiction de voler dans une salle archi-comble. Mais tous les scrupules furent balayés. Le prototype V 1 fut transporté à Berlin et remis en état de vol en une nuit et un jour de travail pour la Première qui devait avoir lieu le 19 février. L’immatriculation D-EBVU fut remplacée sur le fuselage par le mot Deutschland (Allemagne). Ainsi, Hanna Reitsch présenta la toute récente réalisation technique de l’aéronautique lors de la Première et ensuite chaque jour, 18 fois au total, sans incident. Udet fut très déçu car le public ne montrait pas un enthousiasme particulier, même si Hanna Reitsch lors de sa descente de l’appareil était chaque fois vivement applaudie. Les raisons de la réaction mitigée des spectateurs étaient faciles à deviner. Il y avait tout d’abord la poussière soulevée par les rotors malgré un nettoyage minutieux du sol et que les spectateurs des premiers rangs (les places les plus chères…) recevaient dans les yeux, et d’autre part le fait que pendant les vols les fenêtres devaient être ouvertes et la ventilation poussée au maximum en plein mois de février. Hanna Reitsch avait en effet constaté lors d’un des derniers vols d’essai qu’elle devait pousser plus que d’habitude le levier de commande des gaz qui permettait de réguler la hauteur. Cette perte de puissance évidente du moteur était due à la qualité de l’air ambiant. Même la presse spécialisée restait réservée face à ce qui avait été annoncé comme un évènement sensationnel. Dans sa revue Flugsport (sport aéronautique), Oskar Ursinus (en) ne lui consacra pas plus d’une ligne et demie... Henrich Focke reçut en octobre 1938 la médaille Lilienthal en or (Goldene Lilienthal-Medaille) et le 12 novembre il fut élevé au grade de docteur honoris causa par l’université technique de Hanovre où il avait étudié.

Le prototype V 2 (rebaptisé Fa 61) servit ensuite pour des essais jusqu’en 1941, notamment dans le centre de recherches aérodynamiques AVA de Göttingen. Il fut ensuite transféré à Ochsenhausen près de Biberach où la société avait son nouveau siège à la suite des bombardements alliés de Hoykenkamp (en) et est vraisemblablement tombé aux mains des troupes françaises vers la fin de la guerre. Le prototype V 1 par contre, qui était exposé à l’entrée de l’usine de Brême, fut détruit lors d’un bombardement dans la nuit du 3 au 4 juin 1942.

Description technique

Pour les deux prototypes, le Fw 61 V 1 immatriculé D-EBVU (no 931) puis le Fw 61 V 2 immatriculé D-EKRA (no 1789), Focke avait utilisé un fuselage de Focke-Wulf Fw 44 Stieglitz légèrement modifié. Il n’avait qu’un poste de pilotage ouvert, conservait sa dérive au-dessus de laquelle était fixé un plan horizontal en T relié à la dérive par des étrésillons mais compensable, faisant office de gouverne de profondeur. Il était en outre équipé d’un train avant fixe et de la roulette de queue d’origine. Les roues du train principal possédaient des freins.

La portance était assurée par deux rotors tripales contrarotatifs disposés à l’extrémité de poutres latérales en tubes d’acier soudés. La motorisation consistait en un moteur en étoile à 7 cylindres Bramo 314 E non caréné, fixé dans la pointe avant du fuselage et équipé d’une petite hélice servant uniquement à son refroidissement et non pas à la propulsion. La majeure partie de la puissance motrice était transmise, au travers d'un embrayage et d’un boîtier d'engrenages, à des arbres placés dans les poutres latérales et qui attaquaient les cardans au niveau du moyeu des rotors. Les pales des rotors, de forme trapézoïdale double et dont la corde était maximale au tiers de leur longueur, étaient constituées d'un tube d’acier (longeron) et de nervures en bois dont l’angle de calage diminuait en allant vers l’extrémité pour obtenir un vrillage optimal. Le profil de la pale était déterminé par un bord d’attaque en bois (contreplaqué) alors que la partie arrière était entoilée. Les pales possédaient des articulations de battement et de traînée au niveau du moyeu des rotors. Le pilotage autour de l'axe de roulis s'effectuait en faisant varier différemment l’angle d’incidence collectif de chacun des rotors. Pour assurer le déplacement en translation avant et arrière ainsi que le mouvement de giration (autour de l’axe de lacet), les pales étaient commandées à chaque rotation de manière que l’inclinaison de la poussée résultante génère la force requise.

Les sollicitations du pilote étaient transmises aux pales par le biais de câbles et de poulies placées sous le moyeu de chaque rotor. Un dispositif particulièrement important était celui permettant d’atterrir en toute sécurité même en cas de panne moteur ou de rupture d'un arbre de transmission. Un levier permettait de réduire le pas de toutes les pales et de permettre une descente en autorotation. Cette commande assurait en même temps le décrabotage du moteur. L’atterrissage se faisait ensuite en vol plané. Cette manœuvre une fois entamée n’était cependant pas réversible. Une fois le levier activé, l’atterrissage ne pouvait se faire qu’en autorotation.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Liste des actrices pornographiques allemandes

| Ana Nova | Karin Schubert [1] | Mia Magma |

| Annette Schwarz | Katja Kassin | Nina Elle |

| Annina Ucatis | Kelly Trump | Sexy Cora |

| Chloe Vevrier | Lena Nitro | Sibel Kekilli |

| Denise la Bouche | Leonie Saint | Sibylle Rauch |

| Dru Berrymore | Melanie Müller | Vivian Schmitt |

| Gina Wild |

[1] En 1985, à 40 ans, Karin Schubert décide de se lancer dans les films pornographiques

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Actrice_pornographique_allemande | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Mercedes-Benz Actros

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Wehrmachtverkehrsdirektion

Wehrmachtverkehrsdirektion (pouvant aussi s'écrire Wehrmacht Verkehrsdirektion ou Wehrmacht Verkehrs Direktion, abrégé en WVD) est un terme allemand pouvant être traduit par « Direction des transports de l'armée allemande ».

Histoire

Cette branche de la Wehrmacht sous le régime nazi est chargée de contrôler l'exploitation des chemins de fer nationaux. Elle a été créée lors de la réorganisation en 1937 de la Deutsche Reichsbahn en quatre directoires.

Elle s'installe à Paris le 21 juin 1940 et les premiers contacts entre la SNCF et la WVD interviennent le 26 juin 1940. Le siège de la WVD se trouve d'abord au 36 de l'avenue Kléber, puis au 29 de la rue de Berri, dans le 8e arrondissement, près des Champs-Élysées. C'est le vice-président de la direction de la Reichsbahn régionale de Hanovre, Hans Münzer, qui fut nommé commandant suprême (Kommandeur) de cette autorité de contrôle des chemins de fer français.

En août 1940, l'exploitation du réseau en zone occupée, hors Alsace-Lorraine est transférée dans son ensemble à la WVD installée à Paris. Une WVD est également installée à Bruxelles, qui a compétence sur une partie du Nord de la France.

La SNCF conservait la propriété du matériel qui lui restait après les réquisitions allemandes, ses trains étaient conduits par des cheminots français, mais elle se trouvait placée sous la surveillance de WVD qui soumettait le personnel aux lois de guerre allemandes et imposait la présence de 6 500 cheminots allemands dans les gares, les dépôts et les chantiers d’exploitation chargés de s’assurer sur place du bon fonctionnement de l’entreprise.

Dans la gestion au quotidien des chemins de fer dans les régions, les directives étaient transmises par l'intermédiaire de cinq « directions des chemins de fer » appelées EBD (Eisenbahnbetriebsdirektion) dont les zones correspondaient finalement, pour des raisons pratiques, assez largement aux cinq régions de la SNCF. Dans chaque EBD travaillaient environ 200 cheminots allemands, qui faisaient généralement partie des cadres moyens. Subordonnés à ces directions d'exploitation, des services allemands comprenant chacun de 30 à 150 cheminots du Reich contrôlaient le fonctionnement de la SNCF

Son but est d'alors remettre en marche les services de chemins de fer français afin d'optimiser son temps de transport, permettre son utilisation par les forces allemandes, contribuer à l'économie allemande et entre autres de continuer à apporter un soutien à l'invasion de l'Afrique du Nord. À ces fins, les prisonniers de guerre qui ont des compétences de cheminots sont relâchés. Il transitera, alors, via les chemins de fer français pas moins de 45 millions de tonnes de minerais entre l'Italie et l'Allemagne.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1940#Offensive_10_mai_au_24_juin_1940 | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| SNCF (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Seconde guerre mondiale (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Modèle réduit

| Liens externes | ||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | ||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

| SOMMAIRE | ||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | ||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | ||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | ||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | ||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | |||||||||||||||||||||||||

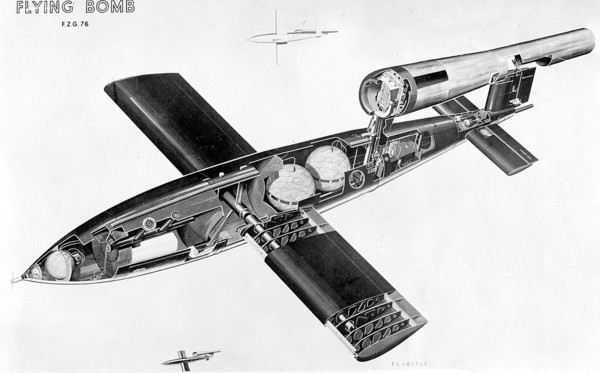

V1 : Lancement et contre-mesures

Environ 35 000 V1 sont construits, dont la moitié est détruite au sol par des bombardements

Le lancement s'effectue principalement à partir de longues rampes. Les services secrets alliés n'ont pas tardé à repérer leur disposition en arc de cercle autour de leur cible, Londres et ses alentours, grâce aux informations fournies par le réseau AGIR, dirigé par Michel Hollard.

Au total, environ 9 250 V1 sont lancés à partir de rampes de lancement, mais un certain nombre sont lancés à partir d'avions porteurs Heinkel. Approximativement 6 550 sont largués d'avions sur les conurbations du centre de l'Angleterre et sur Londres, mais aussi sur Anvers, Liège et Bruxelles après la libération par les Alliés. Quelques fusées V4 portant une charge explosive de 200 kg et confiées à des équipes de SS tombèrent sur Anvers en plus des V1, ainsi que des V2 dont l'un tua 561 personnes dans un cinéma. À Bruxelles, entre autres dégâts, un V1 détruit l'usine d'aviation Jean Stampe. Pour d'aucuns, la destruction d'un tel objectif ne serait pas le fait d'un hasard qui caractérisait la plupart des chutes de V1, mais résulterait d'une visée démontrant que le lancement avait été fait à partir d'un avion (la position géographique de cet objectif dans la commune bruxelloise d'Evere était bien connue des Allemands qui avaient réquisitionné l'usine Stampe pendant la guerre). Quelques V1 tombèrent sur Paris, encore après la libération par les Alliés. Beaucoup se sont simplement égarés et sont tombés au hasard. Le documentaire Apocalypse, la Seconde Guerre mondiale précise que la campagne aurait causé 25 000 morts dans les divers pays touchés.

Le vol des V1 était rectiligne et à vitesse constante (environ 600 à 700 km/h), ce qui faisait de ces engins des cibles, non pas faciles mais atteignables par plusieurs types de chasseurs alliés, tout aussi véloces. L'action de ces derniers, ainsi que la DCA permirent d'abattre environ la moitié de ces engins lancés contre le Royaume-Uni.

Les chasseurs les plus efficaces sont les Hawker Tempest, avec 638 engins abattus ; puis les Mosquitos, avec 428 ; les Spitfires, 303 ; les P-51 Mustangs, 232 et les Meteors à réaction (encore au stade expérimental à ce moment-là), 13 ou 14.

La centrale inertielle du V1 ne pouvant corriger des erreurs que de quelques degrés de roulis sur sa trajectoire originelle, des aviateurs sous la direction de la RAF, mirent au point une méthode pour les faire dévier de leur course : l'avion volant à la même vitesse que le V1, le pilote se place à côté de lui et place l'extrémité de son aile sous celle du V1, ce qui déstabilise celui-ci. En effet, les ailes ne se touchent pas, mais l'air entre les deux ailes étant comprimé, une force est exercée sur le V1, qui est dévié de sa trajectoire. L'utilisation de cette méthode spectaculaire — mais dangereuse — est attestée dans au moins trois cas. Aussi dangereuse que soit cette action, suivre un V1 et tirer sur lui était encore plus dangereux. Car ainsi, à presque 650 km/h, il est très difficile d'éviter les effets de l'explosion de la bombe volante. C'est ainsi qu'est tué le héros de la France libre Jean Maridor.

Londres représentait une cible idéale pour un tel engin. Du fait de son imprécision, il était impossible aux Allemands de bombarder un objectif donné. Cependant, certaines de ces bombes volantes ont détruit des objectifs précis comme des usines, ce qui permet de penser à une mise en œuvre à partir d'un lancement d'avion Heinkel. Mais les zones urbaines, comme Paris, Bruxelles et l'immense étendue de l'agglomération de Londres étaient des objectifs que les V1 pouvaient atteindre, même sans une visée précise, en causant des dégâts et des victimes. À Londres, beaucoup d'enfants ont été évacués, comme en 1940.

Pour tenter d'améliorer la précision des tirs, le colonel Max Wachtel fait équiper un certain nombre de V1 d'une radiobalise, qui peut donner l'heure exacte de l'impact, toutefois, pour le lieu exact de l'impact , il doit compter sur les rapports des espions allemands infiltrés à Londres... qui en fait ont tous été arrêtés et « retournés » par les services secrets anglais qui les utilisent comme canaux de désinformation (système double cross).

R.V.Jones, le responsable du renseignement scientifique britannique exploite alors magistralement la situation : sachant que, à part en utilisant quelques très rares appareils Arado ou Messerschmitt 262 à réaction, les Allemands ne peuvent plus guère opérer de reconnaissances aériennes sur Londres, et que de toute façon, vu les destructions du Blitz de 1940/41 il y a partout des impacts de bombes dans Londres, il fait passer des fausses informations aux Allemands, couplant les heures de chute des V1 tombés « trop court » (sur les quartiers est de Londres) avec des points de chute fictifs « trop longs », dans le west end où sont concentrés les ministères et les centres de décision.

Croyant à la fiabilité des sources humaines de renseignement, Wachtel « raccourcit » les réglages des V1 (en principes centrés sur Tower Bridge) avec pour résultat de les faire tomber majoritairement sur les banlieues est de Londres ou dans l'estuaire de la Tamise.

L'état major anglais, sur les conseils de R.V. Jones et de Duncan Sandys, prend aussi la décision de déménager en toute hâte les canons de DCA (qui commencent à être équipés d'obus avec détonateurs de proximité) vers la côte est de l'Angleterre, pour pouvoir abattre les V1 au-dessus des campagnes du Kent ou du Surrey

Pour les arrêter, des moyens importants sont employés. En août 1944, la mise en service de canons de DCA à réglage automatique par radar permet d'atteindre une efficacité d'environ 75 % dans la destruction de ces missiles. De plus, l'état-major allié mobilise des forces aériennes, avions et canons de DCA, pour garder le ciel britannique, en les prélevant sur le front. Les services de renseignements et les missions aériennes s'emploient à localiser, et à faire bombarder les sites de lancements, bien que les Allemands soient capables de les reconstruire rapidement. L'avancée des troupes sur le front de l'Ouest fait cesser définitivement les tirs de V1 et de V2.

| Royaume-Uni | Belgique | France |

|---|---|---|

| Londres : 1 118 ou 10 492 (sud-est inclus) Manchester : Norwich : Southampton : | Anvers : 8 696 (dont 2 448 qui l’atteignent) Bruxelles : (dont l'usine Jean Stampe) Charleroi : Liège : 2 141 ou 1 680-1 697 (V2 compris) Namur : | Lille : Paris : |

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| https://fr.wikipedia.org/wiki/V1_(missile)#Lancement_et_contre-mesures | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Seconde guerre mondiale (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||