Date de création : 09.04.2012

Dernière mise à jour :

11.02.2025

18683 articles

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Cinéma (959)

· A à Z : Sommaire (304)

· Mannequin de charme (914)

· Monde : France (3307)

· Musique (371)

· Calendrier : Événements (333)

· Monde : Etats Unis (1156)

· Département : Meuse (213)

· Cinéma : Films à classer (151)

· Calendrier : Naissances (246)

Thèmes

afrique air amour annonce art article background base belle blogs cadre center

Articles les plus lus· Bienvenue sur

· Alessandra Sublet

· Lui : Célébrités nues

· 28 septembre : Naissances

· Loto (jeu de la Française des jeux)

· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés

· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)

· Omar Sharif

· A (Sommaire)

· Mannequin de charme : Sommaire

· Culotte : Sous les jupes des filles

· Julia Channel

· Femme

· Brigitte Lahaie

· Maureen O'Hara

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

écrire votre commentaire... peka eme

Par Anonyme, le 17.12.2024

lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.

il est toujours aussi gentil , accu

Par cuisine2jacques, le 15.12.2024

nicole aniston

Par Anonyme, le 26.10.2024

Monde : Allemagne

Panzerkampfwagen V Panther

Conçu pour contrer le char T-34 soviétique et remplacer les Panzerkampfwagen III et les Panzerkampfwagen IV, il servit en définitive à leurs côtés, jusqu'à la fin de la guerre, en trois versions principales : « D », « A » et « G ». Une version « F », ainsi qu’un successeur, le Panther II, n’ont pas vu le jour du fait de la fin de la guerre. Son châssis devait servir de base à toute une gamme de véhicules dérivés, mais peu se sont concrétisés en dehors d’un char de dépannage, le Bergepanther, d’un chasseur de chars, le Jagdpanther, et de deux véhicules de commandement.

L’épaisseur de son blindage frontal et la puissance de son canon de 75 mm KwK 42, conjuguée à des systèmes de visée performants, en firent un adversaire redoutable à longue distance. Il resta toutefois handicapé tout au long de sa carrière par des problèmes de mobilité et de fiabilité, ayant pour origine sa mise en service hâtive et son poids excessif. Par ailleurs, son coût élevé tant en main d’œuvre qu'en matériaux, dans une Allemagne devant faire face à des pénuries de plus en plus importantes, eut pour conséquence une capacité de production limitée, et le Panther se trouva toujours en nette infériorité numérique face au Sherman américain et au T-34 soviétique.

Développement

Contexte

Le 22 juin 1941, les Allemands lançaient l’Opération Barbarossa visant à envahir l’Union soviétique, ils étaient alors convaincus de pouvoir remporter une victoire rapide en raison de la supériorité de leurs tactiques et de leurs blindés. Si ce dernier point était en partie exact en ce qui concerne le gros des forces blindées soviétiques, constituées en grande partie de T-26 et de chars BT obsolètes, les Allemands sous-estimèrent en revanche grandement les capacités des T-34, KV-1 et KV-2, qui étaient en réalité techniquement supérieurs à tous les blindés allemands. Ainsi, bien que présents en petit nombre et souvent confrontés à des problèmes de commandement et de logistique, ces derniers parvenaient régulièrement à mettre en difficulté leurs opposants à l’échelle locale et leur quasi-imperméabilité aux canons allemands, en dehors du 88 mm Flak 18/36/37, avait un impact dévastateur sur le moral. Finalement une commission spéciale fut créée en novembre 1941 par les Allemands pour enquêter sur le problème et y trouver une solution.

Heinz Guderian fit alors un rapport détaillé à cette commission, dans lequel il identifiait trois problèmes des blindés allemands par rapport à leurs opposants, dans l’ordre d’importance : manque de puissance de l’armement, mobilité inférieure, en particulier dans la boue et la neige, blindage inférieur. Il proposa comme solution d’améliorer les véhicules existants afin de pallier l’urgence, en mettant l’accent sur l’armement, tout en entreprenant immédiatement le développement de nouveaux modèles. La première donna naissance au Panzer III Ausf. J ainsi qu’au Panzer IV Ausf. F2 et G, la seconde à deux programmes de développement, l’un pour un char de 45 t, qui mena au Tigre, et l’autre pour un char moyen de 30 t, le futur Panther.

Développement initial

Deux entreprises furent mises en compétition pour concevoir le char de 30 t, qui reçut le code VK30.02 : Daimler-Benz et MAN AG. Ces entreprises ne devaient concevoir que le châssis : la tourelle et son armement ayant déjà été développés par Rheinmetall, ils seraient communs à tous les prototypes.

Daimler-Benz réalisa au printemps 1942 trois prototypes, tous très proches du T-34, l’un étant même équipé d’un moteur diesel presque identique à celui du blindé russe. Ils se distinguaient cependant de celui-ci par leur suspension à lames, identique à celle utilisée par les Allemands depuis le Panzer I. L’autre différence était l’emploi de chenilles de faible largeur, ayant pour conséquence une pression au sol de l’ordre de 0,83 kg/cm2, à peine mieux que le Panzer IV et insuffisant pour résoudre le problème de la mobilité dans la boue ou la neige. Le Waffenamt lista également d’autres problèmes : risque de tir ami en raison de la trop grande ressemblance avec le T-34, risque d’endommager le canon en abordant les pentes, celui-ci dépassant excessivement à l’avant, largeur trop faible rendant difficile l’adaptation de la tourelle Rheinmetall. Il avait néanmoins la préférence de Hitler, qui voulut passer commande de deux cents unités dès le début du mois de mars 1942, alors qu’il n’avait encore vu qu’une maquette en bois, aucun prototype n’étant achevé avant le mois de mai.

De son côté, le Waffenamt, et en particulier l’ingénieur en chef Heinrich Ernst Kniepkamp, trouvait la proposition de MAN plus performante. De conception assez classique au premier abord, le prototype de MAN se distinguait cependant totalement des précédents chars allemands par sa suspension à double barre de torsion et un soin particulier apporté au train de roulement et aux chenilles, lui permettant de limiter la pression au sol à 0,68 kg/cm2. Il n’était cependant pas exempt de défauts, son poids tout d’abord : initialement prévu à 38,5 t il grimpa rapidement à 44 t, très largement au-dessus de la limite de 32,5 t qui avait été fixée dans le cahier des charges. Il était également coûteux à produire et la conception de son train de roulement le rendait difficile à réparer sur le terrain. Finalement, le 13 mai 1942, le Waffenamt parvint à faire revenir Hitler sur sa précédente décision. Une première série de pré-production fut commandée dès le 15 mai, sous le nom de Panzerkampfwagen V Panther Ausfūhrung A (Sd.Kfz. 171).

Les essais réalisés en novembre 1942 validèrent globalement la conception, mais mirent en lumière un certain nombre de défauts, dont beaucoup provenaient de l’inflation de la masse du char : prévus pour 38,5 t, le moteur, la transmission et le train de roulement souffraient grandement du poids supplémentaire, ce qui causait des pannes fréquentes. Malgré ces défauts, les Allemands avaient besoin d’urgence du nouveau char et la production de l'engin fut immédiatement lancée, la série étant au passage renommée Ausfūhrung D.

Production

La production commença à la fin du mois de novembre 1942, avec pour objectif de livrer deux cent cinquante exemplaires pour le 12 mai 1943. Afin d’accélérer la cadence, elle ne fut pas confiée seulement à MAN, mais également à Daimler-Benz, Henschel et MNH (Maschinenfabrik Niedersachsen Hanover). Le modèle de production était identique au deuxième prototype de MAN, mais la tourelle Rheinmetall comportait quelques modifications dans sa forme générale, au niveau de la coupole du chef de char et du frein de bouche. Les tests réalisés en janvier et février 1943 montrèrent cependant l’existence de nombreux problèmes tant dans la conception que dans la fabrication, résultats de la mise en production précipitée du char. Les pannes mécaniques étaient ainsi fréquentes et le moteur à essence avait une fâcheuse tendance à prendre feu.

À la fin du mois de mars, quatre-vingt-dix véhicules avaient été produits, mais ils comportaient tant de problèmes qu’ils ne pouvaient guère être utilisés que pour l’entraînement. Parallèlement, afin de ne pas ralentir la cadence de production et pouvoir tenir l’objectif, les entreprises impliquées décidèrent de terminer la première série de deux cent cinquante chars sans faire de modifications, ceux-ci devant par la suite être envoyés à l’entreprise DEMAG (Deutsche Maschinenbau-Aktiengesellschaft) qui effectuerait les corrections, ce qui fut fait en avril et en mai 1943. Cette reconstruction ne fut néanmoins pas suffisante et les tests ultérieurs continuèrent de révéler des problèmes, parfois majeurs, qui faisaient l’objet de corrections au fur et à mesure ; début juin, entre les chars immobilisés par les pannes et ceux en reconstruction, l’armée allemande n’avait toujours pas de Panther opérationnel.

La production du modèle D prit fin en septembre 1943, avec un bilan de huit cent cinquante exemplaires construits, et il fut remplacé par le modèle A. Celui-ci incluait les modifications qui avaient été introduites sur le Panther D au fil de la production, ainsi qu’une tourelle légèrement redessinée, notamment au niveau de la coupole du chef de char. Le Panther A fut produit pendant plus d’un an, avant d’être progressivement remplacé à partir du début de l’année 1944 par le modèle G, le modèle A restant toutefois en production jusqu’en juillet 1944 dans certaines usines. Le Panther G était sensiblement différent de ses prédécesseurs et incluait des modifications qui avaient été envisagées pour le Panther II, désormais abandonné ; en particulier l’inclinaison et l’épaisseur du blindage avant et latéral furent modifiées, tandis que la plage arrière était redessinée. Ces changements ne bouleversaient cependant pas les performances d’ensemble du char, qui restaient globalement les mêmes que celles de son prédécesseur.

La destruction par les bombardements puis la capture progressive des usines par les Alliées ralentit peu à peu la production à partir de 1944 : l’objectif de production du modèle G ne put jamais être atteint et le modèle F, dont la mise en service était prévue pour mai 1945, ne parvint pas à être mis en production.

Le Panther II

Dès l’été 1942, alors que les modèles de pré-série du Panther n’étaient même pas encore terminés, les Allemands commencèrent à envisager un Panther II. Cette hâte avait pour origine l’inquiétude que le blindage du Panther tel qu’il était prévu ne serait pas suffisant à moyen terme et qu’il fallait encore l’augmenter, ce qui n’était pas possible sur le premier Panther. En décembre 1942, des spécifications furent émises pour un char de 47 t disposant d’un blindage compris entre 100 et 150 mm pour la tourelle et l’avant de la caisse et 60 mm pour les côtés. Par la suite, le développement du Panther II fut étroitement lié à celui du Tigre II, les deux chars possédant de nombreux éléments communs, par exemple le moteur ou les chenilles. DEMAG reçut en février 1943 le contrat de développement du char, dont l’entrée en service était prévue pour septembre 1943. Le projet s’essouffla cependant rapidement dès l’été 1943 et bien qu’ayant reçu commande de deux prototypes en juillet 1943, MAN ne construisit qu’un seul châssis, qui était encore inachevé lorsqu’il fut capturé par les Américains à la fin de la guerre.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

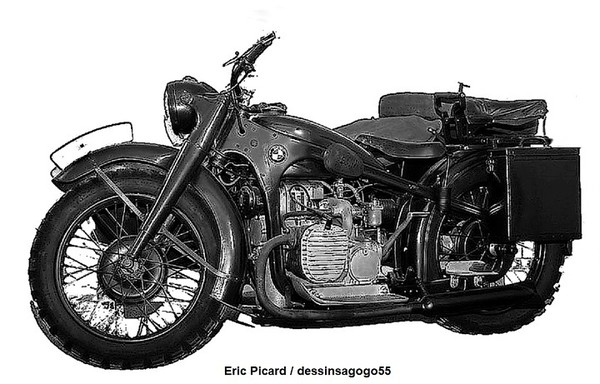

BMW R 12

Elle fut, peut-être, la première motocyclette (avec la BMW R 17) à avoir une fourche télescopique à amortissement hydraulique de série. La fourche télescopique existe depuis le début du XXe siècle. Ce fut la moto la plus courante des BMW d'avant-guerre surtout en version « militaire ».

Il y a eu 2 versions :

Carburateur unique (Sum à registre de ∅ 25 mm)

Double carburateur (Amal ∅ 23,8 mm) avec 20 ch à 4 000 tr/mi

Il y eut aussi une version associée à un side-car. En tout, trois variantes existent : side-car militaire, side-car civil et solo.

| Constructeur | BMW |

|---|---|

| Années de production | 1937 - 1940 |

| Production totale | 36 008 exemplaire(s) |

| Moteur et transmission | |

| Moteur(s) | 2 cylindres flat-twin, refroidissement à air |

| Démarrage | Kick |

| Distribution | 2 soupapes latérales par cylindre |

| Cylindrée | 745 cm3 |

| Puissance maximale | 18 (20 ch en version 2 carburateurs) ch à 3 400 tr/min |

| Alimentation | 1 Carburateur Sum à registre 25 mm |

| Embrayage | Double disque à sec |

| Boîte de vitesses | à 4 rapports |

| Transmission | flector, arbre et couple conique |

| Vitesse maximale | 110 km/h |

| Cadre, suspensions et freinage | |

| Cadre | Double berceau en tôle emboutie |

| Suspension arrière (débattement) | rigide |

| Frein avant | tambour 200 mm |

| Frein arrière | tambour 200 mm |

| Poids et dimensions | |

| Roue avant | 3,5 x 19 ou 4,00 x 19 |

| Roue arrière | 3,5 x 19 ou 4,00 x 19 |

| Empattement | 1 380 mm |

| Poids à sec | 185 kg |

| Réservoir (réserve) | 14 L |

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Guerre (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Première guerre mondiale (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Seconde guerre mondiale (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

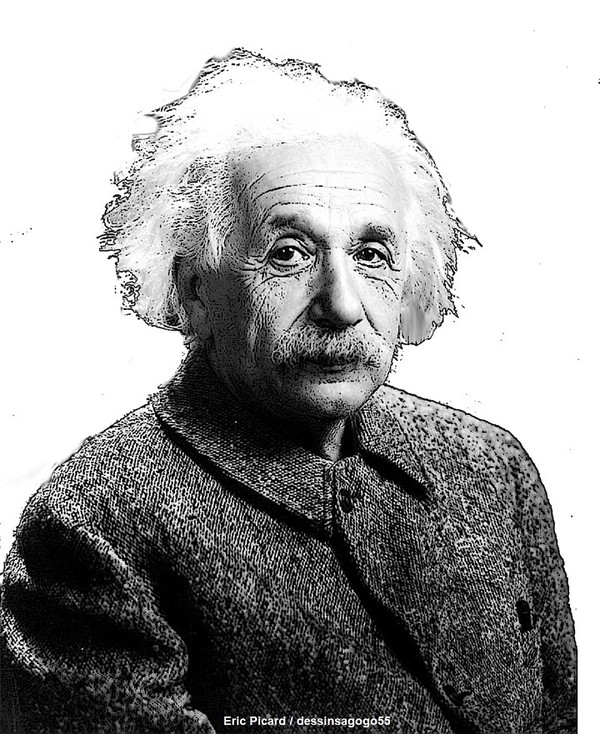

Albert Einstein

Albert Einstein (prononcé en allemand né le 14 mars 1879 à Ulm, dans le Wurtemberg (Empire allemand), et mort le 18 avril 1955 à Princeton, dans le New Jersey (États-Unis), est un physicien théoricien. Il fut successivement allemand, apatride (entre 1896 et 1901), suisse (1901) et de double nationalité helvético-américaine (1940). Il épousa Mileva Marić, puis sa cousine Elsa Einstein.

Il publie sa théorie de la relativité restreinte en 1905 et sa théorie de la gravitation, dite relativité générale, en 1915. Il contribue largement au développement de la mécanique quantique et de la cosmologie, et reçoit le prix Nobel de physique de 1921 pour son explication de l’effet photoélectrique. Son travail est notamment connu du grand public pour l’équation E=mc2, qui établit une équivalence entre la masse et l’énergie d’un système.

Il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands scientifiques de l'histoire, et sa renommée dépasse largement le milieu scientifique. Il est la personnalité du XXe siècle selon l'hebdomadaire Time. Dans la culture populaire, son nom et sa personne sont directement liés aux notions d'intelligence, de savoir et de génie.

Biographie

Jeunesse

Son père, Hermann Einstein, né le 30 août 1847 à Buchau, est mort le 10 octobre 1902 à Milan. Il épouse Pauline Koch (1858-1920) le 8 août 1876. Trois ans plus tard, le 14 mars 1879, Albert Einstein, leur premier enfant, naît dans leur appartement à Ulm en Allemagne.

Les Einstein sont des Juifs non pratiquants, mais un parent enseigne à Albert les éléments du judaïsme. Il a vers onze ans une phase très religieuse : il ne mange pas de porc et compose des chants religieux qu'il chante sur le chemin de l'école. « Mais je lus mes premiers livres de science, et j'en terminai avec la foi d'Abraham. » Il ne fait pas sa Bar Mitzvah et n'apprend pas l'hébreu.

L'intérêt d'Albert pour la science est éveillé par une boussole alors qu'il est âgé de cinq ans : l'existence d'une action à distance lui paraît « miraculeuse » et l'étonne très vivement. À douze ans, un petit livre sur la géométrie euclidienne du plan, qu'il nommera plus tard le « livre sacré de la géométrie », le marque fortement (« la clarté et la certitude des démonstrations eurent sur moi un effet indescriptible »). Son oncle Jakob, ingénieur associé dans l'entreprise de matériel électrique de son père, lui pose des problèmes mathématiques. Max Talmey, un étudiant en médecine qui dîne souvent chez les Einstein, lui offre des livres de science et plus tard des œuvres de Kant, et ils ont souvent de longues discussions.

De douze à seize ans, il apprend en autodidacte le calcul différentiel et intégral.

Formation

Einstein présente un parcours scolaire relativement atypique par rapport aux éminents scientifiques qui furent plus tard ses contemporains. Très tôt, le jeune homme s'insurge contre le pouvoir arbitraire exercé par les enseignants, il est donc souvent dépeint par ces derniers comme un mauvais élément, très étourdi. Il éprouve jusque tard dans son enfance des difficultés pour s'exprimer

Il commence sa scolarité au Luitpold Gymnasium de Munich mais il est renvoyé à l’âge de 15 ans, (son professeur de grec jugeant sa présence incompatible avec la stricte discipline y régnant à l’époque). Il a d’excellents résultats en mathématiques. Il rejoint ses parents à Pavie, en Italie, en 1895 et renonce à sa nationalité allemande (cet abandon étant officialisé en 1896). Dans sa demande de répudiation de la nationalité allemande, il déclare n'adhérer à aucune confession religieuse, signant ainsi sa rupture officielle avec la religion juive

.

À 16 ans, il décide d'intégrer l'École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) — à laquelle on peut alors accéder sans avoir de baccalauréat. Il rate cependant l'examen d'entrée. Les examinateurs, ayant découvert son potentiel, l'incitent à se présenter une deuxième fois. Il entre à l’École cantonale d'Aarau en Suisse, et y passe une année pour mieux se préparer au prochain examen. Il y trouve une atmosphère plus ouverte et favorable à son apprentissage, les étudiants étant davantage incités à penser par eux-mêmes qu'à réciter des leçons apprises. En 1896, il réussit l'examen et intègre, à l'automne, l'EPFZ, où il se lie d’amitié avec le mathématicien Marcel Grossmann, qui l’aidera plus tard en géométrie non euclidienne. Il y rencontre aussi Mileva Marić, sa première épouse, une des toutes premières étudiantes de l'école, qui travaillera également avec lui sur la théorie de la relativité et mènera ses propres recherches. Il obtient de justesse son diplôme en 1900, s'avouant, dans son autobiographie, « incapable de suivre les cours, de prendre des notes et de les travailler de façon scolaire »

.

Au cours de cette période, il approfondit ses connaissances en autodidacte par la lecture de livres de référence comme ceux de Kirchhoff, de Hertz, de Helmholtz et de Maxwell. Son ami Michele Besso l’initie aux idées de la Mécanique d'Ernst Mach. Il obtient la nationalité suisse en 1901, qu'il gardera jusqu'à la fin de sa vie. Selon plusieurs biographies, cette période de 1900 à 1902 est marquée par la précarité de sa situation : il postule à de nombreux emplois sans être accepté. Sa misère préoccupe son père, qui tente en vain de lui trouver un poste. Albert se résigne alors à s’éloigner du milieu universitaire pour trouver un emploi dans l’administration.

Carrière

En 1901, il publie son premier article scientifique dans les Annalen der Physik, article consacré à ses recherches sur la capillarité.

À la fin de l’année 1902, naît le premier de ses enfants, Lieserl. Son existence a longtemps été ignorée des historiens, et il n’existe aucune information connue sur son devenir, bien qu'une biographe12 conclut que l'enfant, handicapée mentale, est morte en bas âge13. Albert et Mileva se marient en 1903, son père lui ayant finalement donné sa permission sur son lit de mortN 6. En 1904, le couple donne naissance à Hans-Albert, puis à Eduard en 1910.

En juin 1902, Albert trouve, grâce à Marcel Grossmann, un emploi à l’Office des Brevets de Berne, ce qui lui permet de vivre correctement tout en poursuivant ses travaux. Il emménage entre 1903 et 1905 dans l'actuelle maison d'Einstein, 49 Kramgasse. Durant cette période, il fonde l’Académie Olympia avec Conrad Habicht et Maurice Solovine, qui traduira plus tard ses œuvres en français. Ce cercle de discussion se réunit à la maison d'Einstein, et organise des balades en montagne. Einstein partage le résultat de ses travaux avec Conrad Habicht et lui envoie les articles qu’il publie pendant l’année 1905 (souvent appelée son annus mirabilis) concernant les fondements de la relativité restreinte, l’hypothèse des quanta de lumière et la théorie du mouvement brownien, qui ouvrent de nouvelles voies dans la recherche en physique nucléaire, mécanique céleste, etc. L’article portant sur le mouvement brownien prend appui sur des travaux qu’Einstein développe plus tard, et qui aboutissent à sa thèse, intitulée Eine neue Bestimmung der Moleküldimensionen (« Une nouvelle détermination des dimensions moléculaires », en allemand), et à son diplôme de doctorat le 15 janvier 1906

En 1909, Albert Einstein est reconnu par ses pairs, en particulier Planck et Nernst, qui souhaitent l’inviter à l’université de Berlin. Le 9 juillet 1909, il est distingué docteur honoris causa par l’université de Genève, il devient la même année professeur associé à l'université de Zurich. En 1911, il devient professeur à l'université allemande de Prague (alors ville de l'Empire austro-hongrois), et il est invité au premier congrès Solvay, en Belgique, qui rassemble les scientifiques les plus connus. Il y rencontre entre autres Marie Curie, Max Planck et Paul Langevin. Revenu à Zurich en 1912, il devient en 1913 membre de l’Académie des sciences de Prusse

En 1914, il déménage en Allemagne et habite à Berlin de nombreuses années, il devient membre de l'Académie royale des sciences et des lettres de Berlin. Son poste à Berlin lui permet de se consacrer tout entier à ses travaux de recherche. Mileva et Albert se séparent et elle rentre en Suisse avec leurs enfants (leur divorce sera prononcé en 1919, année au cours de laquelle il épousera sa cousine Elsa). À l’ouverture du conflit de la Première Guerre mondiale, il déclare ses opinions pacifistes. La ville de Berlin s’était engagée à lui fournir une maison, mais Albert Einstein obtient finalement un terrain sur lequel il fait construire une maison à ses frais. Situé à Caputh, près du lac de Havelsee, l’endroit est calme et lui permet de faire fréquemment de la voile.

En 1916, il publie un livre présentant sa théorie de la gravitation, connue aujourd’hui sous le nom de relativité générale. En 1919, Arthur Eddington réalise la mesure de la déviation que la lumière d’une étoile subit à proximité du Soleil, cette déviation étant une des prévisions découlant de cette théorie. Cet événement est médiatisé, et Einstein entreprend à partir de 1920 de nombreux voyages à travers le monde. En novembre 1922, il reçoit le prix Nobel de Physique 1921, qui n'avait pas été attribué, « pour ses contributions à la physique théorique et, spécialement, pour sa découverte de la loi de l'effet photo-électrique ». Comme il est loin de la Suède en 1922, il reçoit son prix et prononce sa conférence Nobel à Göteborg le 11 juillet 1923. En 1925, il est lauréat de la médaille Copley, et en 1928 il est nommé président de la Ligue allemande des droits de l'homme. Il participe en 1928 au premier cours universitaire de Davos, avec de nombreux autres intellectuels français et allemands. En 1935, il devient lauréat de la médaille Franklin.

La situation s’assombrit en Allemagne dans les années 1920, et il subit des attaques visant ses origines juives et ses opinions pacifistes. Sa sécurité est menacée par la montée des mouvements nationalistes, dont celle du parti nazi. Peu après l’arrivée d’Hitler au pouvoir, au début de 1933, il apprend que sa maison de Caputh a été pillée par les nazis, et il décide de ne plus revenir en Allemagne. Après un court séjour sur la côte belge, il s’installe aux États-Unis, sur invitation d'Abraham Flexner, le fondateur et directeur de l’Institute for Advanced Study de Princeton où il commence alors à travailler. Ses recherches visent à élaborer une théorie globale des champs, expliquant les quatre interactions élémentaires : la gravitation, l'interaction électromagnétique, l'interaction faible et l'interaction forte. Cette théorie est aujourd'hui au cœur de la recherche fondamentale

Le 2 août 1939, sous la pression d'Eugene Wigner et de Leó Szilárd, physiciens venus d'Allemagne, il rédige une lettre à Roosevelt, qui contribue à enclencher le projet Manhattan - signature qu'il regrettera toute sa vie

.

Son fils Eduard, atteint d’une possible schizophrénie, passe la majeure partie de sa vie dans une clinique en Suisse, et son autre fils Hans-Albert devient docteur en sciences techniques, ingénieur et professeur de génie hydraulique en Californie.

Mort

Einstein meurt le 18 avril 1955 d’une rupture d’anévrisme. Une étude réalisée en 2013 sur son cerveau (qui a été subtilisé après sa mort sans son consentement) révèle tout au plus une hyperconnexion entre les deux hémisphères, ce qui selon certains serait le signe d'une grande intelligence. Ses cendres sont éparpillées dans un lieu tenu secret, conformément à ses dernières volontés. Mais, en dépit de son testament, son cerveau et ses yeux ont été prélevés, le premier par le médecin légiste ayant effectué l'autopsie, les seconds par son ophtalmologiste.

Juste avant de mourir, le physicien prononça quelques mots en langue allemande, mais l’infirmière de l’hôpital de Princeton qui était de garde ne parlait pas cette langue et ne put donc ni les retranscrire, ni les répéter

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Panzerkampfwagen VI Tiger

Le Tiger I (Tigre I), abréviation de Panzerkampfwagen VI Tiger Ausführung E - Sonderkraftfahrzeug 181, est un char de combat lourd allemand, en service de 1942 à 1945. C'est l'un des chars les plus connus de la Seconde Guerre mondiale.

Bien qu'il n'ait été que très peu produit par rapport au T-34 soviétique ou au M4 Sherman américain, ce sont ses dimensions, ses lignes très carrées, sa résistance au combat, sa puissance, ainsi que les équipages expérimentés l'ayant mené au feu qui ont marqué les esprits, notamment du fait de la propagande allemande.

Le développement du Tiger commence en 1937 et, quand il apparaît pour la première fois sur le front le 29 août 1942, près de Léningrad, il est alors le char le plus avancé techniquement (à l’exception du blindage vertical, rappelant son origine remontant à l'entre-deux-guerres), le mieux protégé et le plus puissant aligné par l'Axe. Il affiche une mobilité limitée, mais exceptionnelle pour un engin qui fait plus de deux fois le poids de ses prédécesseurs et de la majorité de ses adversaires chenillés. Mais ce char lourd a pâti tout au long de sa carrière d'une mécanique très fragile, réduisant considérablement sa disponibilité au feu, et qui, avec sa faible autonomie et son poids excessif, a compliqué sa mise en œuvre opérationnelle.

Chaque Panzer-Division devait recevoir un bataillon de Tiger mais, en raison de l'insuffisance de sa production, ces bataillons seront affectés en fonction des besoins du front, sans lien organique définitif. Seules quelques divisions seront effectivement dotées de ce char lourd, sans pouvoir former plus d'une compagnie. Le Tiger I combat ainsi sur tous les fronts en Tunisie et en Europe jusqu'à la capitulation allemande.

Mille trois cent cinquante exemplaires ont été assemblés jusqu'à l'été 1944 lorsqu'il est remplacé en production par son successeur, le Tiger II, qui s'en distingue nettement avec ses blindages inclinés.

De 1937 à 1941, divers projets de chars lourds ont été menés par les firmes Henschel et Porsche, notamment le char D.W.2 (Durchbruchswagen 2), héritier du D.W.1 ; à partir de 1940 la Wehrmacht cherchant un char mieux protégé que le Panzerkampfwagen IV pour faire face aux nouveaux armements du T-34 et du KV1 soviétiques, abandonna ces premiers prototypes pour le projet VK30.01 (Vollkettenkraftfahrzeug 30.01, véhicule motorisé tout chenillé de 30 tonnes no 1), développé par Henschel pour la version (H) et par Porsche pour la version (P), dont Albert Speer testera le prototype Henschel lui-même. Ce n'est qu'en mai 1941 que Hitler demanda à ces firmes de concevoir un char lourd pour l'été 1942. Nom de code : Tigerprogramm.

Le nouveau char devait peser 45 tonnes (VK 45.01) et être armé d'un dérivé du fameux 8,8 cm Flak qui a fait preuve de sa redoutable capacité antichar non seulement en Afrique du Nord mais aussi dans les campagnes précédentes. Il est également spécifié que le char doit être capable d'encaisser de face les coups d'une pièce aux capacités semblables à plus de 1 500 m et doit donc posséder un blindage d'environ 100 mm d'acier. Le char doit également pouvoir se déplacer à 40 km/h.

Les deux firmes construisirent chacune un prototype de caisse. Les 19 et 20 avril 1942, les deux prototypes sont confrontés, notamment devant Hitler. Le prototype Porsche (VK 45.01 (P)) est ambitieux : ce nouveau char devait être propulsé par des moteurs Porsche Type 101/1 à essence, refroidis à l'air et montés à l'arrière du char. Chacun des moteurs jumeaux entraînerait alors un générateur séparé, un pour chaque côté du char, qui alimenteraient chacun un moteur électrique animant chaque train de roulement. En pratique, il s'avère plus rapide, mais moins agile que le Henschel (VK 45.01 (H)), lequel se montre aussi plus fiable lors de tests ultérieurs et remporte alors le contrat.

La tourelle qui devait accueillir le 8,8 cm Kwk36 est, quant à elle, conçue par Krupp. Néanmoins, l'engin proposé par Henschel, une fois la tourelle ajoutée, pesait une dizaine de tonnes de plus que les 45 tonnes voulues, et les 650 ch développés à plein régime par le Maybach HL 210 P 45 qui l'équipait s'avèrent quelque peu insuffisants. Néanmoins c'est Henschel qui récupère le contrat de production, le prototype présenté par Porsche étant jugé trop complexe à produire et d'une fiabilité douteuse en raison d'une mécanique associant un moteur thermique à des électromoteurs : cette technologie étant en avance sur son temps, elle est naturellement mal maîtrisée.

Le nouveau char lourd reçut le nom officiel de Pzkpfw. VI Tiger Ausf. H - Sd.Kfz.181 puis le 27 février 1944, sur ordre de Hitler, son nom officiel définitif de Panzerkampfwagen VI Tiger Ausführung E - Sonderkraftfahrzeug 181 (« Véhicule de combat blindé VI Tigre modèle E - Véhicule motorisé spécial No 181 »).

Coût

Le prix sans équipements (armement, optique, radio) est fixé à 250 800 Reichsmarks (contre environ 115 000 pour un Panzer IV à canon long) et tout équipé de 300 000 Reichmarks. Toutefois, ce prix est indicatif, le coût du char pour l'économie allemande augmentant avec la raréfaction des matériaux stratégiques ainsi que de la main d'œuvre qualifiée, ce qui est aussi valable pour les autres chars allemands en fonction de la quantité de matériaux stratégiques et de temps de travail qualifié requise pour leur construction.

Il n'en reste pas moins que le Tiger fut coûteux pour l'économie allemande, nécessitant un nombre élevé d'heures de travail d'une main d’œuvre qualifiée. Le char est en effet d'une excellente finition, caractéristique de l'industrie allemande au moment de son développement, qui ne cherchait pas à optimiser la quantité de production mais plutôt sa qualité.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Seconde Guerre mondiale : Allemagne (Sommaire)

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Seconde guerre mondiale (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Seconde Guerre mondiale : Allemagne (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Seconde Guerre mondiale : France (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Seconde Guerre mondiale : Pologne (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

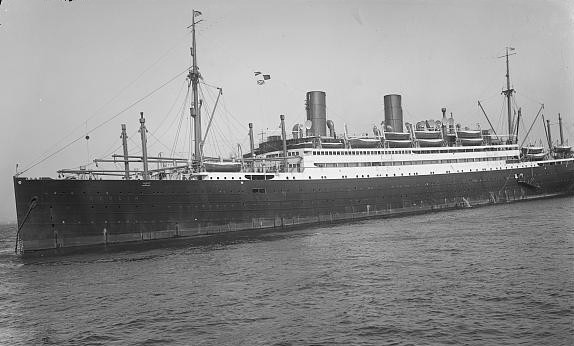

SS Amiral Nakhmov

Le Berlin III en 1925

Le SS Amiral Nakhmov (en russe : Адмирал Нахимов), à l'origine le SS Berlin III, est un navire à l'origine construit par l'Allemagne, par la suite utilisé par les Soviétiques. Le 31 août 1986, l’Amiral Nakhimov entre en collision avec un gros transporteur de vrac, le Pyotr Vasyov, dans la baie de Tsemes, près du port de Novorossiisk (URSS). La collision fait 423 morts sur les 1 234 passagers à bord.

Carrière : 1925 - 1945

Le Berlin III est construit par les chantiers navals Vulkan de Brême et lancé le 25 mars 1925. Sa construction s'achève le 17 septembre 1925. Ce navire opère à l'origine sur la ligne Brême—Southampton—Cherbourg—New York pour la Norddeutscher Lloyd. Il effectue sa première traversée le 26 septembre 1925 et reste sur cette route jusqu'en mai 1939, date à laquelle il est retiré du service pour une refonte. Le 12 novembre 1928, le Berlin sauve les passagers et l'équipage du Vestris qui avait coulé au large de la Virginie. 113 personnes périssent cependant dans la catastrophe

Le Berlin est réquisitionné par les Nazis en 1939 dans le cadre du Kraft durch Freude (« la force par la joie ») pour servir de navire de croisière pour travailleurs, puis est utilisé comme navire-hôpital pendant la guerre.

La Seconde Guerre mondiale et après

Le Berlin est l'un des huit navires allemands réquisitionnés comme navires-hôpitaux (Lazarettschiffe) durant la Seconde Guerre mondiale. La plupart d'entre eux, sinon tous, servent ensuite différemment, souvent comme logement ou transport pour de personnel militaires. Tous les navires-hôpitaux allemands reçoivent un indicatif alphabétique, celui du Berlin étant le A. Sa conversion débute le 16 juillet 1939 et il prend son service le 23 août 1939. Il peut accueillir 400 patients, et un équipage de 165 personnes. Il sert tout d'abord dans les eaux norvégiennes, puis participe en janvier 1945 à l'opération Hannibal, rapatriant les réfugiés et soldats de l'Est. Le 31 janvier 1945, alors qu'il participe à un convoi vers l'est, il heurte une mine et est remorqué à Kiel. En chemin, il heurte une autre mine et est transporté jusqu'à une plage où l'on sauva tous ses équipements avant de l'abandonner.

En 1949, il est remis à flot par les Soviétiques et renommé Admiral Nakhimov en l'honneur de l'amiral Pavel Nakhimov, un commandant russe qui a joué un rôle important pendant la guerre de Crimée. Après sa reconversion, son tonnage est porté à 17 053 tjb. Il entra en service commercial en 1957 pour la Compagnie de navigation de la mer Noire. Durant la crise des missiles de Cuba de 1962, il sert de transport de troupes à destination de Cuba.

Durant la saison touristique d'été, l’Amiral Nakhimov effectue des croisières en mer Noire entre Odessa et Batoumi, un voyage de six jours. Il transporte une moyenne de 1 000 passagers par voyage. Il reste un certain temps le vaisseau amiral de la compagnie.

Naufrage

À 22 h (heure de Moscou) le 31 août 1986, l’Amiral Nakhimov vogue entre Novorossiisk et Sotchi. Il y a à bord 888 passagers et 346 membres d'équipage. La plupart des passagers sont Ukrainiens, les autres étant Moldaves, ou ressortissants des pays baltes et d'Asie centrale. Le capitaine du navire est Vadim Markov.

Peu après le début du voyage, le pilote côtier note qu'un gros transporteur de fret, le Piotr Vasev, se dirige directement sur la route de l’Amiral Nakhimov. Le Piotr Vasev, un ancien navire japonais acquis par l'URSS transporte de l'avoine et de l'orge depuis le Canada. Un avertissement lui est envoyé, à quoi il répond : « Ne vous en faites pas. Nous allons passer loin l'un de l'autre. Nous nous occupons de tout. »

Malgré ce message, le capitaine Viktor Tkatchenko du Piotr Vasev ne fait rien pour modifier la route du navire. Persuadé qu'il n'y aura pas d'incident, le capitaine Markov se retire dans sa cabine, laissant le second officier, Alexandr Tchoudnovski de quart. À partir de 23 h, Tchoudnovski télégraphie plusieurs fois au cargo à propos de sa course, et modifie la trajectoire du navire de 10° à bâbord. À 23 h 10, il presse le cargo : « Faites machine arrière immédiatement ! » Comme il est évident que les deux navires sont sur le point d'entrer en collision, le Piotr Vasev s'exécute, et l’Amiral Nakhimov tente de virer à bâbord toute, mais il est trop tard.

À 23 h 12, l’Amiral Nakhimov est heurté par le Piotr Vasev à 8 milles du port de Novorossiisk et à 2 milles de la côte. La plupart des passagers sont allés se coucher, les autres écoutent un orchestre de jazz. Ils ne peuvent que regarder impuissants le cargo heurter le flanc tribord du navire à environ 5 nœuds. L’Amiral Nakhimov poursuit sur sa lancée, creusant une brèche de 84 m2 dans la coque au niveau de la salle des machines.

Il commence à gîter sur tribord et ses lumières s'éteignent. Après quelques secondes, les générateurs de secours s'allument, mais les lumières flanchent à nouveau au bout de deux minutes, plongeant le navire naufragé dans l'obscurité. Il n'y a pas le temps de lancer les embarcations de sauvetage. Des centaines de personnes plongent dans l'eau recouverte de mazout, portant des gilets de sauvetage où s'accrochant à des débris.

Le navire coule en sept minutes seulement. Les navires de sauvetage arrivent 10 minutes plus tard. Le Pyotr Vasev n'est pas gravement endommagé et aide au sauvetage. 64 navires et 20 hélicoptères viennent sur les lieux du désastre, et 836 personnes sont tirées hors de l'eau. Certains sont tellement recouverts d'essence que les sauveteurs doivent sauter à l'eau pour les sauver.

L’Amiral Nakhimov n'avait pas de système de ventilation, et 90 hublots étaient ouverts durant le naufrage. Les cloisons étanches du navire qui auraient pu le sauver avaient été retirées durant sa reconversion. Les passagers et l'équipage n'ont eu que peu de temps pour s'échapper, et il y eut donc 423 victimes (dont 64 membres d'équipage).

S.S. Berlin and S.S. Admiral Nakhimov in Virtual Sailor

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Monde : Allemagne (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Seconde guerre mondiale (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Opération Himmler

Tour hertzienne de Gliwice : de nos jours, il s'agit de la plus haute structure en bois en Europe.

L’opération Himmler ou incident de Gleiwitz est une opération commando montée de toutes pièces par les nazis consistant à simuler, le 31 août 1939, une attaque polonaise contre un émetteur radio situé à Gleiwitz alors en territoire allemand (aujourd'hui Gliwice) et qui servit de prétexte pour déclencher l'invasion de la Pologne le 1er septembre 1939, entraînant l'Europe vers la Seconde Guerre mondiale. Elle est généralement présentée comme une opération sous « fausse bannière ».

Motivations d'Hitler

Après l'annexion de la Tchécoslovaquie, grisé par les derniers succès de sa politique d'agression, Hitler déclara, le 23 mai 1939 : « Il n'est pas question d'épargner la Pologne. ».

Il souhaitait annexer la ville libre de Dantzig, anciennement allemande mais séparée de l'Allemagne lors du traité de Versailles pour offrir à la Pologne un accès, appelé le corridor de Dantzig, à la Baltique.

Officiellement, l'Allemagne réclamait à la Pologne la construction d'un chemin de fer et d'une autoroute à travers le corridor de Dantzig pour relier la Prusse-Orientale au reste du pays. La Pologne, si elle se montrait prête à des concessions sur l'usage du port de Dantzig par l'Allemagne, était catégoriquement opposée à toute extraterritorialité à travers le corridor. La Pologne était décidée à défendre ses positions par les armes s'il le fallait, assurée qu'elle était du soutien du Royaume-Uni et de la France.

L'autre volonté du chancelier était, bien entendu, la conquête de son espace vital, le Lebensraum.

Situation polonaise

Face à cette agression imminente, la Pologne n’était pas en bonne posture. En effet, de 1926 à 1935, le pays se trouvait sous l'autorité du maréchal Pilsudski qui, se sentant suffisamment protégé par l'Allemagne, avait, juste avant sa mort, signé un pacte de non-agression avec celle-ci.

Les militaires lui ayant succédé refusèrent alors tout accord avec un pays démocratique et participèrent au démantèlement de la Tchécoslovaquie en s'appropriant le district de Teschen en 1938.

En outre, le ministre des Affaires étrangères, Józef Beck, éprouvait une certaine sympathie pour le nazisme

Mise en route de l'opération

Himmler, homme de confiance d'Hitler, fut convoqué le 23 juin 1939 à la réunion du conseil de défense du Reich pour arrêter les modalités de l'opération. Il conçut lui-même le plan de l'opération qu'il nomma « opération Himmler ».

L'opération consistait à organiser une fausse agression polonaise contre l'Allemagne, fournissant à Hitler un prétexte pour riposter en envahissant la Pologne. Il était prévu que le commando de pseudo-activistes en uniformes polonais prît en otage les techniciens de la station radio et diffusât sur les ondes nationales allemandes (la station de Gliwice était à grande puissance et longue portée) un appel aux populations de Silésie à se soulever contre l'Allemagne, sous la forme d'un message de provocation insultant pour le régime nazi.

Himmler confia la réalisation du plan à Heydrich. Heydrich appela l'un de ses principaux subordonnés, Alfred Naujocks, rencontré à Kiel après son entrée dans les SS. Naujocks, à son tour, choisit six hommes du SD. Himmler exigea de l'Abwehr qu'elle lui fournît de véritables papiers et uniformes militaires polonais. Wilhelm Canaris, chef de l'Abwehr, tenta d’empêcher l'opération, mais Wilhelm Keitel, chef de l'OKW, dont dépendaient les services de Canaris, se rangea au côté d'Himmler

Heinrich Müller, chef de la Gestapo, fournit les derniers éléments du plan : douze criminels issus de camps de concentration, déguisés en Polonais, destinés à être laissés pour morts sur les lieux de « l'attaque ». Heydrich leur donna le nom de code « conserves » ; il leur avait été promis qu'en échange de cet acte patriotique, ils seraient libérés des camps

L'attaque de l’émetteur radio

Le jour même de l'envoi de l'ultimatum allemand à la Pologne, l'opération fut lancée. Les six membres du SD et les douze prisonniers déguisés en Polonais arrivèrent à Gliwice et diffusèrent un message en polonais appelant la minorité polonaise de Silésie à prendre les armes pour renverser le chancelier allemand Adolf Hitler.

Seul problème, le technicien radio qui accompagnait l'équipe de Naujocks ne connaissait pas les installations de l'émetteur de Gleiwitz et fut incapable de trouver le commutateur permettant de mettre sous tension l'antenne longue portée. Seule une émission strictement locale put avoir lieu. Ceci n'empêcha cependant pas le plan de Himmler et Heydrich de se poursuivre, en particulier le volet concernant les « conserves », c'est-à-dire les cadavres de pseudo-Polonais.

Les douze prisonniers furent ensuite abattus et l'on convoqua plusieurs journalistes pour témoigner de l'attaque polonaise. Ce prétexte, repris par la propagande nazie comme casus belli, permit à Hitler de déclencher le jour suivant la « campagne de Pologne » en envahissant le pays, entraînant dans la foulée la déclaration de guerre de la France et du Royaume-Uni et déclenchant la seconde guerre mondiale.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Monde : Allemagne (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Seconde guerre mondiale (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Joachim von Ribbentrop

Joachim von Ribbentrop, né le 30 avril 1893 à Wesel (Empire allemand) et exécuté le 16 octobre 1946 à Nuremberg, est un homme politique et diplomate allemand. Membre du NSDAP, il est ambassadeur d'Allemagne au Royaume-Uni entre 1936 et 1938, puis ministre des Affaires étrangères entre 1938 et 1945 sous le Troisième Reich. Il est à l'été 1939 le signataire du traité de non agression entre l'Union soviétique et l'Allemagne nazie connu sous le nom de pacte Ribbentrop-Molotov, qui prend fin de facto deux ans plus tard avec l'opération Barbarossa. Il fait partie des principaux criminels de guerre nazis poursuivis au procès de Nuremberg, où il est condamné à mort puis exécuté.

Jeunesse et débuts

Suivant les affectations de son père, un officier de carrière, le jeune Ribbentrop passe huit années à Metz, qui était alors la première place forte de l'Empire allemand. Il quitte la ville en 1908, lorsque son père est dégradé pour avoir critiqué le kaiser Guillaume II. S’ensuit alors une vie errante, entre l’Allemagne, la France, puis le Canada en 1910.

Au Canada anglais, il devient trilingue (allemand, anglais, français), ce qui favorisera sa carrière diplomatique et politique après 1933. Arrivé à Montréal en 1910, Ribbentrop travaille notamment à la construction du fameux pont de Québec, comme « manœuvre affecté aux différentes tâches » en 1912. Ensuite, il exerce divers métiers dont celui d'importateur de vins, champagnes et spiritueux. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, en août 1914, il rentre immédiatement en Allemagne en passant par la Hollande et s'engage comme soldat. Il est blessé en 1917.

Il épouse, en 1920, Anna Elisabeth Henkell, fille de Otto Henkell, d’une riche famille de producteur de vins de Wiesbaden. Ils ont ensuite eu cinq enfants. Ribbentrop devient représentant en vin de champagne pour Pommery et voyage dans toute l'Europe.

En 1925, sa parente éloignée Gertrud von Ribbentrop l'adopte, ce qui l'autorise à ajouter la particule nobiliaire « von » à son nom.

Puis il rejoint le NSDAP en 1932, où ses liens avec le milieu politique traditionnel sont appréciés. Ribbentrop est nommé l'année suivante SS-Standartenführer. Il est alors l'ami de Heinrich Himmler, mais leur relation se détériore, quand ce dernier tente d'avoir son propre service diplomatique.

Diplomate

D'abord ambassadeur à Londres en 1936, il y laisse une réputation d'incompétence et le surnom de Brickendrop, de l’anglais to drop a brick, faire une gaffe. Il pensait, à tort, que le roi Édouard VIII, réputé pro-allemand, dirigerait la politique étrangère britannique et vit dans son abdication un complot « judéo-maçonnique » ; il montrait ainsi une méconnaissance marquée du système constitutionnel du Royaume-Uni. Les quelques contacts établis avec des membres de la Chambre des lords, notamment Lord Lothian, Lord Cecil ou Lord Londonderry, lui firent croire que l'opinion britannique souhaitait une alliance avec l'Allemagne, ce qui était faux : Sir Robert Vansittart, sous-secrétaire permanent du Foreign Office diplomate professionnel et très antinazi, écrivit des mots très durs contre ces Lords qu'il qualifiait d’« amateurs ambulants ».

Il devient cependant ministre des Affaires étrangères en 1938 à la place de Neurath, dont les prises de positions contre la marche à la guerre exaspèrent Hitler. En effet, le chancelier pensait que les contacts qu'il avait établis à Londres lui permettraient d'amadouer le Royaume-Uni.

Il prépare aussi le terrain diplomatique de l’annexion des Sudètes en traduisant les menaces d'Hitler en termes euphémiques et joue un rôle essentiel dans le rapprochement entre Hitler et Mussolini qui aboutit au Pacte d'acier signé le 22 mai 1939.

À la veille de la Seconde Guerre mondiale, il est l'artisan, avec Viatcheslav Molotov, du Pacte germano-soviétique (de non-agression) signé le 23 août 1939 qui aboutit notamment à la fin de l'année 1939 à la partition de la Pologne entre les deux puissances.

Il est régulièrement critiqué par Goebbels, qui lui reproche de « n'être venu au parti que sur le tard et en quelque sorte par hasard. Son aristocratie aux origines douteuses, le snobisme voyant qui lui avait valu le sobriquet de « Ribbensnob », de même que sa distinction forcée et son attitude hautaine, provoquaient les moqueries des anciens membres du parti ».

Au cours de l'automne 1940, il monte le « complot Windsor » pour s'emparer de l'ex-roi Édouard VIII et le remettre sur son trône pour amener le Royaume-Uni à la paix. Winston Churchill sent néanmoins le danger suffisant pour envoyer le duc de Windsor aux Bahamas comme gouverneur.

Ribbentrop ne pousse pas au déclenchement de la guerre contre l'URSS en 1941, mais ne fait rien pour l'empêcher par servilité vis-à-vis d'Hitler. Selon l'historien Antony Beevor, juste après avoir remis la déclaration de guerre à l'ambassadeur soviétique Dekanozov, il lui souffle : « Vous ferez savoir à Moscou que j'étais contre cette guerre ».

Perte d'influence

Au fur et à mesure que la guerre se poursuit, l'influence de Ribbentrop diminue d'autant plus qu'Hitler ne s'embarrasse plus de précautions diplomatiques. De plus, la plupart de ceux qu'il nomme dans les ambassades sont incompétents. Hitler le marginalise mais le maintient dans son entourage où il est fréquemment moqué. Ribbentrop aménage un train qui suit tout le temps Hitler dans ses déplacements, pour se montrer avec lui. Cette marginalisation est aussi liée au fait qu'il s'est montré un piètre ministre dans la période 1939-1941, que chacune de ses initiatives ou prédictions a tourné au désastre, et que, dans les faits, son domaine de compétence, les relations extérieures, est très clairement relégué à l'arrière plan de la politique allemande durant le conflit.

De plus, en 1944, la population du Reich le méprise souverainement pour sa politique qui n'a pas su éviter la guerre. Dans le même temps, par opposition à d'autres dirigeants, qui se réfugient dans le travail bureaucratique, comme Martin Bormann, ou dans l'alcool, comme Robert Ley, il s’occupe à travailler sur une analyse tronquée des rapports de force internationaux, affirmant en janvier 1945 à l'ambassadeur japonais que le Reich et le Japon seraient sauvés, s’ils parvenaient à tenir jusqu'à la fin de l'année 1945.

À partir du début de l'année 1945, il tente de négocier une paix séparée : au mois de mars, il convoque à Berlin Werner Dankwort, diplomate en poste à Stockholm, pour lui expliquer le sens des négociations de paix qu'il mène : celles-ci sont destinées à donner au Reich le temps nécessaire pour achever les nouveaux armements, puisque les alliés occidentaux continuaient à rester fidèles à l'alliance de 1941 ; mais cette tentative tourne court, en raison du refus de Hitler de toute négociation et de sa propre répugnance à braver ouvertement le dictateur.

Il est complètement exclu de la préparation du complot du 20 juillet 1944 contre Adolf Hitler, pourtant mené par la classe sociale à laquelle il cherchait à s'identifier.

Tout au long de la guerre, et surtout à son début, a lieu par exemple un violent antagonisme réciproque entre Ribbentrop et le Dr Joseph Goebbels ainsi qu'entre leurs ministères respectifs ; en effet, à de nombreuses reprises durant le conflit ce dernier préconise le renvoi du ministre des Affaires étrangères, considéré comme un « raté ».

Après le suicide d'Hitler, il est démis de ses fonctions lors de la constitution du cabinet Goebbels, le 30 avril 1945 et remplacé par Arthur Seyss-Inquart. Démissionné malgré son souhait, il souhaite cependant continuer à jouer un rôle dans le gouvernement qui se met en place dans le Nord du Reich, et définit, dans un courrier non envoyé à Karl Dönitz, sa vision du futur du continent européen.

Il est arrêté le 14 juin 1945 près de Hambourg par des volontaires belges au service de l'armée britannique ; on trouve alors sur lui une lettre non expédiée à « Mr. Vincent (sic) Churchill » pour le mettre en garde contre le risque de voir le bolchevisme se répandre en Europe.

Jugement et exécution

D’autres procès ont suivi.

Lors du procès de Nuremberg, il nie toute responsabilité au sujet des camps de concentration. Cependant, il aurait poussé, en septembre 1942, les diplomates allemands en poste dans les pays occupés à accélérer les déportations de Juifs. Ribbentrop se serait plaint auprès des Italiens des lenteurs dans la déportation des Juifs de la zone d'occupation italienne en France. Les diplomates ont joué un rôle important dans l'organisation de la déportation, négociée, comme en France avec le régime de Vichy en juin 1942, lorsque le représentant allemand auprès du régime de Vichy exige de Pierre Laval la déportation de 50 000 Juifs. D'autre part, il fut prouvé pendant le procès qu'il s'empara des biens de certaines personnes dont il avait ordonné la déportation.

Au cours du procès, c'est le procureur français Edgar Faure qui mène le contre-interrogatoire : il lit à l'accusé un extrait d'une lettre de l'ambassade d'Allemagne du 27 juin 1942, adressée au chef de la Sipo en France.

« Le Hauptsturmführer Dannecker m'a indiqué qu’il avait besoin au plus tôt de 50 000 Juifs de la zone libre pour être déportés vers l'Est, et qu'il convenait de soutenir l'action de Darquier de Pellepoix, commissaire général aux Questions juives ».

Dans sa réponse, Ribbentrop s'embrouille et se laisse piéger par Edgar Faure. Il commence par nier avoir eu connaissance du travail de ses propres services, avant d'essayer de dire qu'il a tenté de temporiser, ce qui indique qu'il connaissait parfaitement la situation.

En avril 1943, Ribbentrop participe aussi à une conférence entre Hitler et le Hongrois Miklós Horthy durant laquelle ce dernier est informé que les Juifs devaient être exterminés ou envoyés en camp de concentration

Il est condamné à mort lors du procès de Nuremberg en 1946 pour plan concerté ou complot, crimes contre la paix, crimes de guerre et crime contre l'humanité. Il est le premier des condamnés à être exécuté par pendaison dans la nuit du 16 octobre 1946 à 1 h 10.

Ses dernières paroles sur l'échafaud : « Mon dernier souhait est que se réalisent l'unité de l'Allemagne et l'union entre l'Est et l'Ouest de l'Europe, et que la paix règne sur le monde. »

L'exécution est mal préparée par le bourreau en chef de l’US Army, le sergent John C. Woods : « Ribbentrop, qui est le premier à monter sur l'échafaud, met 17 minutes à mourir ».

Dans la littérature

Dans le roman uchronique Le Complot contre l'Amérique de Philip Roth (2004), il est accueilli par le président américain Charles Lindbergh et la Première dame Anne Morrow Lindbergh à la Maison-Blanche. Dans l'adaptation en mini-série The Plot Against America (2020), son rôle est joué par Orest Ludwig.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Seconde guerre mondiale (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

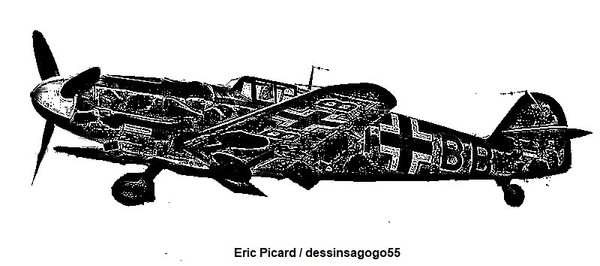

Messerschmitt Bf 109

Le Messerschmitt Bf 109 est un chasseur monomoteur monoplace allemand conçu par l'ingénieur allemand Willy Messerschmitt en réponse à un appel d'offres du RLM pour la conception d'un chasseur moderne devant équiper la Luftwaffe naissante en 1935.

Autour du moteur le plus puissant disponible à cette date, le Junkers Jumo 210 A (mais le premier prototype vola avec un Rolls-Royce Kestrel, en septembre 1935, le Jumo 210 A étant en phase de finition), Messerschmitt dessina la cellule la plus fine possible, reprenant des techniques très novatrices qu'il avait développées pour l'avion léger Bf 108.

C'est donc avec un moteur anglais que le prototype Bf 109 V-1 fit ses essais comparatifs, et fut accepté pour une production en série, trois autres prototypes équipés de moteurs allemands étant cependant réalisés pour des tests d'armements.

À la suite de sa participation à la guerre d'Espagne, le Bf 109 fut remotorisé avec un Daimler-Benz DB 600 pour pratiquer de façon encore plus efficace les nouvelles tactiques de combat aérien qu'il avait permis de mettre au point. La première partie de la Seconde Guerre mondiale vit une domination sans partage de cet avion et de sa doctrine d'emploi.

Durant la bataille de France il surclassa tous ses adversaires directs : le Bloch 152, mais pas le Dewoitine D.520 (moins rapide mais plus maniable que le Bf 109), ainsi que le Hurricane anglais. Les Morane-Saulnier MS.406 qui représentaient l'essentiel de la chasse française avec les Curtiss H75, étaient nettement dépassés. Seul le Supermarine Spitfire britannique put lui tenir tête, dès le début de la bataille d'Angleterre.

Le Bf 109 fut le chasseur préféré de nombreux pilotes allemands, dont des as tels qu'Adolf Galland ou Hans-Joachim Marseille, et cela même après le déploiement du Focke-Wulf 190, pourtant plus performant.

Cependant l'avion arriva vite au bout de son potentiel d'évolution : les versions suivantes ne parvinrent pas à maintenir l'avantage acquis, l'avion était trop étroit pour qu'on lui adapte un armement plus puissant, et il se révéla d'un pilotage difficile lorsque de nouveaux moteurs augmentèrent sa vitesse. Aux mains de pilotes chevronnés il resta néanmoins un adversaire redoutable jusqu'à la fin de la guerre, et fut le principal chasseur allemand de cette époque. Il continua à être fabriqué en Tchécoslovaquie après le conflit.

Le Bf 109 peut s'enorgueillir d'avoir été l'avion de chasse muni d'un moteur à piston le plus longtemps utilisé, et le plus produit avec plus de 33 000 exemplaires sortis d'usine de 1935 à 1956.

Willy Messerschmitt avait fondé sa société Messerschmitt Flugzeugbau GmbH en mars 1926, en partie financée par le gouvernement bavarois. À la suite de problèmes économiques, ce dernier lui demanda en septembre 1927 d'intégrer comme concepteur principal la Bayerische Flugzeugwerke (BFW) d'Augsburg, déjà existante. Après de nombreux déboires, cette association obtient enfin un succès commercial avec le Messerschmitt Bf 108 Taifun, un quadriplace léger, conçu en hâte pour participer au Challenge international des avions de tourisme de 1934. Cet avion, très en avance sur son époque, permit à Messerschmitt d'expérimenter les solutions qui allaient faire le succès de son futur chasseur : la formule monoplan à aile basse cantilever, le train d'atterrissage rentrant, une construction semi-monocoque légère en alliage d'aluminium s'articulant autour d'un unique longeron d'aile et d'une forte cloison pare-feu, ainsi que les dispositifs hyper-sustentateurs, combinant des becs à fente automatiques sur le bord d'attaque et des volets sur le bord de fuite, permettant de décoller et d'atterrir malgré une charge alaire très élevée.

Le Bf 108, très populaire, assura Messerschmitt d'un soutien inconditionnel de nombreux officiers et pilotes de la Luftwaffe. Cependant il s'était aussi trouvé un ennemi acharné en la personne d'Erhard Milch, qui venait de prendre la tête du tout nouveau Reichsluftfahrtministerium (RLM). Cet antagonisme était le résultat de la mort de l'ami personnel de Milch, Hans Hackman, au cours des essais du Messerschmitt M20, mais aussi de l'exploitation désastreuse de l'avion par la suite, au sein de la Deutsche Lufthansa, dont Milch était alors directeur. Cette inimitié explique sans doute pourquoi Bayerische Flugzeugwerke n'a pas été conviée dans un premier temps à répondre au programme de chasseur monoplace Rüstungsflugzeug IV, lancé par le Technisches Amt (le département technique) du RLM en juin 1934. Finalement au début de 1935, grâce à sa popularité au sein des hautes instances de la Luftwaffe, Messerschmitt fut enfin invité à présenter un prototype, bien que Milch assurât que jamais il ne pourrait remporter le concours.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

https://fr.wikipedia.org/wiki/Messerschmitt_Bf_109 | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Seconde guerre mondiale (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Luftwaffe : La Seconde Guerre mondiale | |||||||||||||||||||||||||||

| Messerschmitt Bf 109 | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Luftwaffe : La Seconde Guerre mondiale

Pendant l'été 1939, à la veille du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, la Luftwaffe devient l'armée de l'air la plus puissante du monde.

Elle aligne environ quatre mille avions, dont 1 100 monomoteurs de chasse Messerschmitt Bf 109, 400 chasseurs-bombardiers bimoteurs Messerschmitt Bf 110, 1 100 bombardiers moyens Dornier Do 17, Junkers Ju 88 et Heinkel He 111, et 290 bombardiers en piqué Junkers Ju 87 (Stuka). Ce qui lui donne un rôle significatif pendant les premières campagnes de la guerre et contribue pour beaucoup au succès final des forces armées allemandes pendant la période du 1er septembre 1939 jusqu'à la mi-juin 1940, prouvant aux armées ennemies l'efficacité tactique du Blitzkrieg (« guerre éclair ») formulé par la Wehrmacht pendant la période de l'entre-deux-guerres.

Avec l'Italie, le Japon, la Hongrie, la Bulgarie et la Roumanie, l'Allemagne nazie fait partie des forces de l'Axe. En dix mois, elle se rend victorieuse de la Pologne, de la Norvège, du Danemark, du Luxembourg, de la Belgique et de la France, grâce à l'étroite collaboration de la Luftwaffe avec les divisions blindées, les Panzer, coordonnés par une radiotélégraphie novatrice, cryptée. C'est donc une armée de l'air limitée à un rôle tactique qui a fait gagner l'Allemagne.

La Luftwaffe perd 1 470 avions sur le front occidental en mai-juin 1940 dont 1 290 durant l'invasion des Pays-Bas, de la Belgique et de la France ; entre deux cent cinquante et trois cents appareils sont perdus lors d'accidents.

Mais le commandant en chef de la Luftwaffe, le Reichsmarschall Hermann Göring commence à surestimer la capacité de ses escadrilles à apporter une victoire rapide et complète à l'Allemagne nazie. Il se vante de pouvoir détruire en un mois l'aviation britannique avant le déclenchement de l'invasion prévue du Royaume-Uni, l'opération dont le nom de code est « Seelöwe » (« Otarie »). Mais la Manche sépare la France occupée du Royaume-Uni, qui est aussi séparé de la Norvège occupée par la mer du Nord. Cette frontière maritime contribue dans une grande mesure au maintien de la liberté du Royaume-Uni, de même que la résistance courageuse des pilotes de la RAF et du « Fighter Command », qui comporte non seulement des pilotes britanniques, mais aussi des pilotes de beaucoup d'autres nationalités, y compris des Français, tous aidés par l'emploi systématique du radar et la coordination des alertes.

Ultérieurement, l'incapacité de la Luftwaffe à conquérir la maîtrise du ciel pendant la bataille d'Angleterre est vue comme la conséquence d'un changement de tactique. Après avoir attaqué les aérodromes militaires et affaibli la R.A.F. , la Luftwaffe change de cible et commence à bombarder des cibles industrielles et des villes telles que Londres après un raid aérien sur Berlin le 25 août 1940 des bombardiers du RAF Bomber Command (lui-même déclenché en représailles d'un bombardement probablement accidentel de Londres par la Luftwaffe). C'est un moment clé de la conduite de la guerre. La puissance aérienne allemande commence petit à petit à diminuer à la suite de l'attaque de l’URSS en juin 1941 et de l'entrée en guerre des États-Unis en décembre 1941. L'Allemagne nazie éprouve des difficultés grandissantes d'approvisionnement en matériaux stratégiques, surtout l'aluminium, sans lesquels il devient de plus en plus difficile de construire des avions et d'autres armes pour les forces armées allemandes. Pire chose encore pour la Luftwaffe, la direction de Göring est vraiment défectueuse, bien que celui-ci réussisse toujours à rejeter la responsabilité de ses défaites sur ses subordonnés comme Ernst Udet (qui se suicide en novembre 1941).

Contrairement à l'armée de l'air des États-Unis (USAAF), à cette époque sous la direction du général Henry H. Arnold, surnommé « Hap », les Allemands ne développent aucune force de bombardement stratégique. Et pourtant, avant la guerre, la Lufthansa employait des quadrimoteurs à longue portée (les Focke-Wulf Fw 200) pour des vols transatlantiques vers les États-Unis. Si les Allemands en avaient construit beaucoup au lieu de consacrer tant de ressources à la construction de bimoteurs, il est vraisemblable que de tels quadrimoteurs auraient pu infliger beaucoup plus de dégâts aux cibles dans le Royaume-Uni. Heureusement pour les Alliés, ils ne le feront pas, mais la Luftwaffe utilisera quand même le Fw 200 pour des missions sur l'Atlantique du Nord afin d'y détruire les navires de commerce qui apportaient les vivres indispensables aux îles britanniques assiégées. En revanche, les avions de bombardement lourds de l'USAAF, escortés par des avions de chasse comme le P-51 Mustang équipés de réservoirs d'essence supplémentaires largués une fois engagé le combat aérien avec des chasseurs ennemis, ont une assez longue portée pour pouvoir voler à l'intérieur du territoire du Reich pendant les opérations conduites en pleine journée, pendant que leurs collègues de la RAF continuent à attaquer de nuit les cibles ennemies.

Néanmoins, la Luftwaffe restait forte et avec le renforcement de la Flak qui eut un effectif dépassant les 2/3 de l'ensemble de l'armée et la Nachtjagd (Chasse de nuit) continua à abattre de nombreux avions de bombardement alliés, y compris, ce qui est étonnant, cent-huit avions britanniques pendant une nuit unique (du 30 au 31 octobre 1944) quand la RAF attaque la ville de Nuremberg, célèbre lieu des rassemblements du parti nazi NSDAP pendant la période d'avant-guerre.

On ressent la supériorité aérienne allemande surtout sur le front de l'Est en 1941 et 1942, car la Luftwaffe jouissait d'un niveau de tactique et de technologie globalement supérieur à celui des Soviétiques, ainsi que de la présence de beaucoup d’Experten, c'est-à-dire, des pilotes hautement expérimentés. Cependant des cas comme Erich Hartmann, qui terminera la guerre avec un palmarès incroyable — 352 victoires homologuées, dont 345 soviétiques, doivent être considérés avec la plus grande circonspection car elle ne correspondrait qu'à environ quatre-vingts avions ennemis réellement abattus après consultation des archives adverses. En revanche, le palmarès le plus élevé d'un pilote hors de la Luftwaffe n'est que de soixante-deux avions ennemis (y compris un exemplaire d'un Messerschmitt Me 262) ; il est revendiqué par un pilote soviétique, le colonel Ivan Kojiédoub (qui pilotait des chasseurs Lavotchkine La-5FN et La-7 plus rapides et plus capables de manœuvres que les Bf-109G et FW-190A adverses aux basses altitudes, lui laissant les plus grandes chances de succès dans les conditions de combat particulières du front de l'Est). Néanmoins, l'immensité du territoire russe autorisait les Soviétiques à reconstruire les usines à grande distance du front pour y fabriquer des milliers d'avions et d'autres armes qui permettaient à leurs forces armées d'arrêter et de repousser l'armée allemande en lui infligeant deux grandes défaites à Koursk et à Stalingrad (Volgograd), tout en empêchant la prise de Léningrad. Ainsi, les VVS-RKKA brutalement réduites de vingt à douze mille avions de combat du 22 juin au 31 décembre 1941, vont rapidement croître en 1942 et 1943 pour atteindre 21 900 appareils au 1er janvier 1943 puis 32 500 dont 13 400 dans les armées actives l'année suivante, établissant ainsi une supériorité aérienne incontestée jusqu'à la fin du conflit.

La Luftwaffe est active sur beaucoup de fronts, y compris en Afrique du Nord où elle donne un appui aérien à l'Afrika-Korps, qui est sous la direction du général Erwin Rommel, et également durant les offensives contre la Yougoslavie et la Grèce avant le déclenchement de l'invasion de l’Union soviétiques le 22 juin 1941. Beaucoup d'unités de la Luftwaffe se trouvent aussi en Italie, même après l'armistice italien avec les Alliés en septembre 1943, et elles restent dans le pays jusqu'à la fin de la guerre en Europe en mai 1945. Il existe aussi en Roumanie quelques escadrilles de chasseurs de la Luftwaffe, ayant pour mission de protéger les gisements de Ploiești, qui fournissent à la machine de guerre nazie le carburant vital pour son offensive contre l'URSS.

Une des particularités uniques de la Luftwaffe (contrairement à d'autres armées de l'air), est l'existence d'une force spécifique de troupes parachutistes d'élite, les Fallschirmjägers. Les opérations aéroportées sont nombreuses en 1940 et 1941, par exemple la capture habile et rapide du fort d'Ében-Émael (Wallonie, Belgique) en mai 1940 et celle plus âpre de la Crète en mai 1941. Mais les pertes importantes subies par les parachutistes et leurs avions de transport Junkers Ju 52 pendant la bataille de Crète convaincront Adolf Hitler que le largage de parachutistes en masse fut une grave erreur. Désormais, les Fallschirmjägers ne participeront plus à des opérations aéroportées de grande envergure, mais plutôt à des opérations spéciales tel que le sauvetage réussi du dictateur fasciste italien Benito Mussolini lors de l'opération Eiche en 1943. À partir de l’année 1944, les Fallschirmjägers n’étaient plus vraiment engagés dans des opérations aéroportées, notamment en raison de la réalité de la situation stratégique. Ils ont cependant continué de s'illustrer dans le seul rôle de troupes d'élite lors de batailles importantes telle que par exemple la bataille du mont Cassin où les Fallschirmjägers ont infligé des pertes très importantes aux forces alliées de janvier à mai 1944. Ces parachutistes formèrent, entre autres, la Fallschirm-Panzer-Division 1. Hermann Göring, une Panzerdivision, mettant de facto en évidence le fonctionnement « féodal » du régime nazi.

Quoique les Allemands aient fait des tentatives pour combattre les bombardiers lourds britanniques pendant la Première Guerre mondiale, la force de chasseurs de nuit allemande - la Nachtjagd - doit réinventer les tactiques à utiliser contre eux quand ils commencent à attaquer puissamment des cibles situées dans le territoire du Reich. Une chaîne de stations radar est établie sur toute la longueur du territoire, de la Norvège jusqu'à la frontière suisse, sous le nom de « ligne Kammhuber », ainsi nommée d'après le Generalleutnant Josef Kammhuber. Les escadres avoisinantes de chasseurs de nuit, les Nachtjagdgeschwaders (NJG), reçoivent l'alerte pour décoller et intercepter les bombardiers ennemis. Ces escadres sont équipées d'avions tels que le Messerschmitt BF 110 et le Junkers Ju 88, qui seront fournis plus tard avec le système de radar connu sous le nom de « Liechtenstein », installé dans le nez.

On considère le Heinkel He 219 Uhu (« hibou ») comme le meilleur des chasseurs de nuit allemands. Mais les Allemands ne les construisent pas en grand nombre. Les vagues de bombardiers anglais larguent pendant chaque mission des centaines de bandelettes d'aluminium appelées en français paillettes (et à l'époque en anglais par le nom de code de « Window » (« fenêtre »), aujourd'hui « chaff », « ivraie ») dont la taille est calculée (en fonction de la longueur d'onde de ceux-ci) pour brouiller et rendre inutile le système de radars défensifs et donc le guidage des chasseurs de nuit. Deux noms notables parmi les as des chasseurs de nuit : Helmut Lent, qui réussit à abattre cent quatre avions ennemis de nuit (sur un total de cent onze) avant de perdre la vie dans un accident à l'atterrissage en octobre 1944, et Heinz-Wolfgang Schnaufer, qui réussit à en abattre cent vingt et un et à survivre à la guerre, mais qui perdra la vie à la suite d'un accident de voiture en France en 1950.