Date de création : 09.04.2012

Dernière mise à jour :

11.02.2025

18683 articles

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Cinéma (959)

· A à Z : Sommaire (304)

· Mannequin de charme (914)

· Monde : France (3307)

· Musique (371)

· Calendrier : Événements (333)

· Monde : Etats Unis (1156)

· Département : Meuse (213)

· Cinéma : Films à classer (151)

· Calendrier : Naissances (246)

Thèmes

air amour annonce art article background base belle blogs cadre center centerblog

Articles les plus lus· Bienvenue sur

· Alessandra Sublet

· Lui : Célébrités nues

· 28 septembre : Naissances

· Loto (jeu de la Française des jeux)

· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés

· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)

· Omar Sharif

· A (Sommaire)

· Mannequin de charme : Sommaire

· Culotte : Sous les jupes des filles

· Julia Channel

· Femme

· Brigitte Lahaie

· Maureen O'Hara

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

écrire votre commentaire... peka eme

Par Anonyme, le 17.12.2024

lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.

il est toujours aussi gentil , accu

Par cuisine2jacques, le 15.12.2024

nicole aniston

Par Anonyme, le 26.10.2024

Monde : France

Installation des troupes allemandes

Les troupes allemandes entrent dans Paris le 14 juin 1940. Le drapeau à croix gammée flotte sur la tour Eiffel. Von Bock descend les Champs Élysées avec ses troupes.

Dès leur arrivée, les Allemands marquent leur empreinte dans une ville déclarée ville ouverte et qui n’est dès lors plus défendue, et amputée des deux tiers de sa population (il ne reste qu’un million de personnes) et de son gouvernement (installé en Touraine puis à Bordeaux). L’historienne Christine Levisse-Touzé dit, à propos des nouveaux occupants : « ils marquent leur territoire symboliquement en remplaçant les drapeaux tricolores par l’oriflamme nazie sur les édifices publics, les sièges de la République, comme l’Assemblée nationale et le Sénat, qu’ils investissent. La Wehrmacht défile sur les Champs-Élysées. D'entrée de jeu, il y a cette force affichée de puissance occupante », bien qu’un des soucis de l’occupant allemand soit de maintenir la paix civile. Les habitants sont interdits de sortir. Les soldats allemands ont de leur côté ordre de bien se comporter sous peine de sanctions ; des affiches vantent, pour la population, les mérites de ces derniers (« Faites confiance au soldat allemand »).

Peu à peu, de nouveaux panneaux voient le jour, écrits en allemand pour aider l'occupant à se diriger, les horloges principales sont réglées à l'heure de l'Allemagne, un nouveau cours monétaire entre le franc et le mark est imposé. Quatre cents millions de francs sont demandés quotidiennement à titre de frais d'occupation. L'écrivaine Cécile Desprairies note que l'occupation de Paris par les Allemands, si elle est plus rapide que prévu, ne montre « aucune improvisation, ils préparaient ce jour depuis trois ans, en s'appuyant sur les plans du cadastre, et avaient établi un recensement scrupuleux des immeubles à réquisitionner selon deux critères : haussmanniens - parce que confortables - et possédant une double entrée, en cas d'attaque ». Ces immeubles étaient

hôtel Majestic, avenue Kléber : siège du « haut commandement militaire allemand en France » (MBF, Militärbefehlshaber in Frankreich).

hôtel Lutetia, 43, boulevard Raspail : siège de l'Abwehr

hôtel Ritz : siège de la Luftwaffe

hôtel Meurice : commandement du Gross Paris (où siègent les différents gouverneurs militaires de Paris).

angle de la rue du 4-Septembre et de l'avenue de l'Opéra : siège de la Kommandantur.

52, avenue des Champs-Élysées : Propagandastaffel.

hôtel de Beauharnais, 78, rue de Lille : ambassade d'Allemagne (Otto Abetz est l’ambassadeur).

hôtel Continental, 3 rue de Castiglione et rue de Rivoli : tribunal d'exception.

31 bis, avenue Foch (surnommée « avenue boche ») : Affaires juives.

72, avenue Foch : Sipo-SD (Police de sûreté allemande, aussi appelée Gestapo) pour la France.

hôtel Crillon (place de la Concorde) : siège du gouverneur militaire de Paris, de la Feldgendarmerie et logement d'officiers du tribunal militaire de la Kommandantur

180, rue de la Pompe : bureaux de la Gestapo (dite de la rue de la Pompe et dirigée par Friedrich Berger). Travaillait en lien avec la Gestapo de l'avenue Foch.

93, rue Lauriston : bureaux de la Gestapo française ou La Carlingue (dirigée par Henri Chamberlain dit Lafont et Pierre Bonny. Aussi appelée la bande Bonny et Lafont). Il y a une annexe au 3 bis place des États-Unis.

11, rue des Saussaies : autre siège de la Sipo-SD (Police de sûreté allemande) à Paris. Appelé KDS Paris (Kommando des Sipo-SD). Il s'agit aujourd'hui du ministère de l'Intérieur.

rue d’Anjou : Un des bureaux de la Feldgendarmerie (Police aux armées de la Wehrmacht) et au n°51 l’Armeefeldpostmeister

hôtel Ambassador, 16, boulevard Haussmann : siège du commandement du secteur est du Gross Paris

hôtel d'Orsay, 93 rue de Lille : siège du commandement du secteur sud du Gross Paris

hôtel Vernet, 23-25 rue Vernet : siège du commandement du secteur nord-ouest du Gross Paris

palais Bourbon, quai d’Orsay : administration du Gross Paris

palais du Luxembourg : État-Major de la Luftwaffe-ouest

hôtel des Invalides : service de l’État major

12, rue de Varenne : tribunal militaire allemand de la Wehrmacht

rond-point des Champs-Élysées : siège de l’Oberkommando der Wehrmacht (OKW)

École militaire, caserne du Château-d'Eau (actuelle caserne Vérines, 17 place de la République), caserne de Clignancourt : casernes

hôpital de la Salpêtrière et hôpital Lariboisière : hôpitaux allemands

27 et 57, boulevard Lannes : domicile de Carl Oberg (pour le 57) et bureaux du Sicherheitsdienst (Service de sécurité, SD) et de (Sicherheitspolizei) (SIPO, Police de Sûreté)

41-49, rue de la Faisanderie : une partie de l'état-major du Befehlshaber der Ordnungspolizei (BdO) y est logée.

palais Rose (avenue Foch), villa Coty (avenue Raphaël), hôtel Ritz (place Vendôme) : domiciles des hautes personnalités allemandes (palais Rose : le commandant en chef des troupes d’occupation allemandes en France, d’abord le général Otto von Stülpnagel, puis à partir de 1942, son cousin, le général Carl-Heinrich von Stülpnagel, et enfin pendant un mois, à partir de fin juillet 1944, le général Karl Kitzinger (de)c).

hôtel de la Marine (place de la Concorde) : lieux occupés par la Kriegsmarine

institut dentaire George-Eastman : hôpital militaire pour les soldats allemands

lycée Claude-Bernard : caserne SS (un bunker est construit dans ses sous-sols).

lycée Jean-de-La-Fontaine : services administratifs de la Kriegsmarine.

Grand Palais : des véhicules militaires allemands y sont stationnés. En août 1944, la nef est bombardée et un incendie se déclare, sans grandes conséquences, dans une partie de l'édifice ; les pompiers sont toutefois gênés dans leur travail par le sauvetage des animaux d'un cirque qui a élu domicile sous la grande verrière. Ils doivent aussi protéger les œuvres envoyées pour une exposition par des artistes mobilisés ou prisonniers.

hôtel Commodore (12 boulevard Haussmann) puis 54 avenue d'Iéna : Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg

Grands Magasins Dufayel : lieu de stockage.

Des bunkers sont également construits dans la capitale, notamment dans la gare Saint-Lazare, au premier sous-sol face aux voies 4 et 5 à l'arrière de l'ancienne galerie marchande ; il est détruit en 2009 lors du réaménagement de la gare.

Le siège de la Légion des volontaires français contre le bolchevisme (LVF) se trouve 19 rue Saint-Georges (9e arrondissement de Paris) et le ministère de l'Information du régime de Vichy 10 rue de Solférino (7e arrondissement).

Les autorités d'occupation imposent leurs conseillers à la direction du métropolitain et les agents sont mobilisés pour y assurer le maintien de l’ordre ; certains, au contraire, rejoignent la Résistance. Les militaires allemands ont accès gratuitement au réseau et les civils de même nationalité de certains avantages, comme la première classe. Le métro devient ainsi l'un des lieux de cohabitation les plus marqués entre Français et Allemands, ce qui peut occasionner des conflits. Entre 1941 et 1944, 325 incidents sont recensés dans le métro (rixes, coups de feu, rafles, resquilles, etc.), souvent près des lieux où l'Occupant est installé. Les longs couloirs et les quais sont des endroits privilégiés pour des actes de résistance individuels (lacérer des affiches de Vichy, découper des V de la victoire dans des tickets de métro et les jeter sur les quais, déposer des journaux clandestins, etc.). Des actions plus violentes ont aussi lieu (bombes, pannes) ; le 21 août 1941, le colonel Fabien assassine un militaire allemand à la station Barbès - Rochechouart

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1940#Offensive_10_mai_au_24_juin_1940 | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Seconde guerre mondiale (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Opération Vado

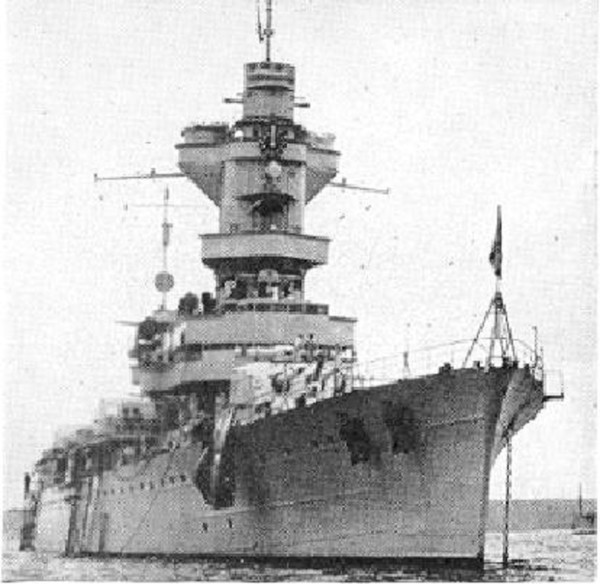

L’opération Vado est le nom donné à une opération navale de la Marine nationale française visant à bombarder les ports de Gênes et de Savone en Italie le 14 juin 1940 durant la campagne de France lors de la Seconde Guerre mondiale.

Le 10 juin 1940, l'Italie fasciste dirigée par Mussolini déclare la guerre à la France, qui est alors en pleine déroute militaire à la suite de l'invasion du territoire par les Allemands (voir bataille de France). La bataille des Alpes commence alors ; les troupes françaises de l'Armée des Alpes résistent victorieusement face aux unités italiennes. Le 14 juin 1940, l'opération Vado est lancée afin de tenter de détruire la logistique italienne, les ports les plus bombardés seront ceux de Gênes et de Savone.

Ordre de bataille

France

![]() France :

France :

4 croiseurs lourds :

L'Algérie (unique navire de sa classe) ;

Le Colbert (appartenant à la 2e division de croiseurs) ;

Le Dupleix (appartenant à la 2e division de croiseurs) ;

Le Foch (de la classe Suffren).

11 contre-torpilleurs.

Italie

![]() Italie :

Italie :

Défenses côtières de Gênes et de Savone ;

13e flottille de vedettes lance-torpilles.

Déroulement

Le 14 juin 1940, la flotte française commandée par l'amiral Duplat appareille du port de Toulon dans la nuit du 13 au 14 juin 1940. À 4 h 30 du matin, les navires commencent à pilonner les ports italiens, sans réponse de leur part au début de l'engagement.

Durant l'opération, seul l’Albatros, un contre-torpilleur, est touché par l'obus d'une batterie côtière italienne, 12 marins sont tués. L’Algérie et l’Aigle (contre-torpilleur) sont également pris à partie par des vedettes lance-torpilles (appartenant à la 13e flottille) et par des batteries italiennes. Aux environs de midi, les navires français rentrent finalement au port de Toulon.

L'escadre française provoqua des dégâts mineurs aux ports italiens, mais cette opération souligne surtout la faiblesse de la défense des côtes italiennes. En février 1941, la ville de Gênes sera à nouveau bombardée (l'opération Grog) par la Force H de la Royal Navy britannique, qui sera un véritable succès.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1940#Offensive_10_mai_au_24_juin_1940 | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Seconde guerre mondiale (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

La bataille de Saint-Valery

Le centre-ville fut presque entièrement détruit par les bombardements lors du siège de la ville, du 10 au 12 juin 1940. En effet, dès le 10 juin, la 7e Panzerdivision menée par Rommel perce jusqu'à la Seine les positions du 9e corps d'armée français du général Ihler ainsi que de la 51e division d'infanterie (Highland) du major-général Fortune, et les isole. Rommel, devinant l'intention des Alliés de s'embarquer pour l'Angleterre fait encercler Fécamp le 10 juin. Par ses tirs d'artillerie, il oblige la Navy à s'éloigner : deux de ses navires sont endommagés. Les troupes alliées se replient sur Saint-Valery-en-Caux, dernier port de la poche. Le 11, Rommel fait pilonner la ville et le port de Saint-Valery-en-Caux. Le général André Berniquet, commandant la 2e division légère de cavalerie, y perd la vie. Lors de cette journée, les Alliés opposent une résistance tenace, afin de pouvoir embarquer un maximum de troupes dans l'hypothèse de l'arrivée de la Royal Navy. Un épais brouillard empêche tout embarquement de nuit. Au matin du 12 juin, le cargo armé français le Cérons engage un duel avec les canons allemands juchés sur la falaise d'amont de Saint-Valery. Après avoir détruit deux canons de 105 mm allemands, le patrouilleur est coulé. Le cargo français réquisitionné Granville est touché par un obus de char allemand et coule au large de Paluel. Rommel accepte la reddition du général Ihler en début de soirée sur la place détruite de la ville.

La 7e Panzer a dû mobiliser tous ses moyens pour réduire la défense franco-écossaise mais est récompensée par la prise de douze généraux alliés dont Ihler et le major-général Victor Fortune commandant la 51e division d'infanterie (Highland). En outre, entre douze mille et vingt-six mille soldats, dont au moins huit mille Britanniques, une centaine de canons, cinquante-huit blindés légers et trois cent soixante-huit mitrailleuses, ainsi que des milliers de fusils et de camions sont capturés par l'armée allemande. À la suite de la bataille de Saint-Valery, Rommel écrira à sa femme :

« Très chère Lu,

Ici, la bataille est terminée. Un commandant de corps d'armée et 4 commandants de division se sont présentés à moi aujourd'hui sur la place du marché de Saint-Valery, contraints par ma division à se rendre. Moments merveilleux ! »

— Erwin Rommel, 12 juin 1940.

Saint-Valery-en-Caux sera libérée par les Alliés le 11 septembre 1944.

| Liens externes | ||||||||||||||||||||||||||

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Valery-en-Caux#La_bataille_de_Saint-Valery | ||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | ||||||||||||||||||||||||||

| Seconde guerre mondiale (Sommaire) | ||||||||||||||||||||||||||

| 12 juin : Événements | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | ||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

| SOMMAIRE | ||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | ||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | ||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | ||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | ||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | |||||||||||||||||||||||||

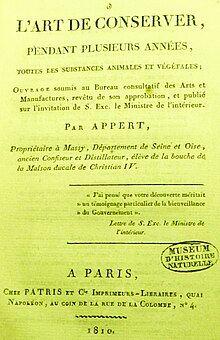

Nicolas Appert

Nicolas Appert (appelé par erreur François, Nicolas-François, Charles ou Charles-Nicolas), né le 17 novembre 1749 à Châlons-sur-Marne et mort le 1er juin 1841 à Massy, est un inventeur français.

Il est le premier à mettre au point une méthode de conservation des aliments en les soumettant à la chaleur dans des contenants hermétiques et stériles (bouteilles en verre puis boîtes métalliques en fer-blanc). Il crée en France la première usine de conserves au monde.

Biographie

Neuvième enfant d’un couple d’aubergistes de Châlons-sur-Marne (aujourd'hui Châlons-en-Champagne), Nicolas Appert se familiarise dès sa jeunesse avec les métiers de cuisinier et de confiseur, et avec les modes de conservation des denrées alimentaires.

En 1772, il entre au service de bouche du duc palatin Christian IV de Deux-Ponts-Birkenfeld au château de Deux-Ponts en Allemagne, puis, à la mort de ce dernier en 1775, il reste comme officier de bouche au service de la comtesse de Forbach Marianne Camasse, veuve de Christian IV, dans son château de Forbach (département de la Moselle) jusqu'en 1784, date à laquelle il quitte Forbach et s’installe à Paris. Il y ouvre, au 47 rue des Lombards, une boutique de confiseur à l'enseigne de la Renommée.

Il épouse en 1785 Élisabeth Benoist ; ils auront cinq enfants, un garçon et quatre filles

Dans cette boutique de détaillant, après quelques années, Appert devient grossiste, emploie six employés, et a des correspondants à Rouen et à Marseille. Après s’être engagé dans l’action révolutionnaire dès 1789, et jusqu’en 1794, il devient président de la Section des Lombards et passe alors trois mois en prison. Il ne sera jamais jugé, sans doute grâce à l'intervention de deux amis, Louis-Joseph Charlier et Pierre-Louis Prieur de la Marne, qui avaient soudoyé un greffier. Libéré après Thermidor, il oriente ses travaux sur les solutions à apporter aux faiblesses des moyens de conservation de l’époque. En effet, en cette fin du xviiie siècle, les procédés de conservation des aliments (par le froid, par fumage, par des agents conservateurs tels que le sel, l'alcool, le vinaigre, la graisse, le sucre…) ont une efficacité partielle (quantité limitée d'agents de conservation qui ne stoppent pas complètement la prolifération bactérienne et ne gardent pas les substances dans leur intégralité) et sont onéreux : l'Ancien régime l'a compris en instituant un instrument politique et fiscal très lucratif, la gabelle du sel.

Prenant en compte plusieurs critères (modification du goût, coût important et piètres qualités nutritives des produits salés, séchés, fumés et confits), il met au point le procédé qui rend possible la mise en conserve (appelée appertisation) des aliments en 1795, soit soixante ans avant Louis Pasteur et la pasteurisation.

Installé à Ivry-sur-Seine, Nicolas Appert améliore sa découverte. La Verrerie de la Gare, créée en 1792 par Jean André Saget, lui fournit des bouteilles à large col pour ses essais de conserves dans des navires (tests sur leur bonne tenue en mer et leur efficacité sur les équipages souvent décimés par le scorbut). En 1802, il crée à Massy la première fabrique de conserves au monde, où il emploie une dizaine, puis une cinquantaine d’ouvrières. En 1806 il présente pour la première fois ses conserves lors de l'exposition des produits de l'industrie française mais le jury ne cite pas la découverte. Les tests sur les navires de la marine française sont concluants : les rapports des préfets maritimes sont favorables et la presse publie divers articles élogieux, si bien qu'il décide d'en informer le gouvernement et de solliciter un prix. Le 15 mai 1809, il adresse au ministre de l'Intérieur, Montalivet, un courrier l'informant de sa découverte. Dans sa réponse du 11 août, le ministre lui laisse le choix : soit prendre un brevet, soit offrir sa découverte à tous et recevoir un prix du gouvernement, à charge pour Appert de publier à ses frais le fruit de ses découvertes. Nicolas Appert opte pour la seconde solution, préférant faire profiter l'humanité de sa découverte plutôt que de s'enrichir. Une commission est alors nommé. Le 30 janvier 1810, le ministre notifie à Nicolas Appert l'avis favorable de la commission et lui accorde un prix de 12 000 francs. En juin, Nicolas Appert publie à 6 000 exemplaires L'Art de conserver pendant plusieurs années toutes les substances animales et végétales. Il doit en remettre 200 exemplaires au Gouvernement impérial ; dès juillet, toutes les préfectures en reçoivent, et diffusent l'information. Trois éditions suivront en 1811, 1813 et 1831.

Dès ce moment, sa méthode de conservation très appréciée chez les soldats et les marins, se voit copiée par les conserveurs anglais. Il voyage en 1814 en Angleterre où il constate qu'ils utilisent la technique Appert, reprise dans un brevet déposé par Peter Durand et Bryan Donkin, en conservant les aliments dans des boîtes en fer-blanc plus légères, qui ne cassent pas et supportent mieux la chaleur du bain-marie (leur seul inconvénient étant une ouverture difficile). Les Britanniques ne lui versent aucune compensation financière, et se contentent de l’honorer du titre symbolique de « bienfaiteur de l’humanité .

Le déclin de la marine impériale de Napoléon, après la défaite de Trafalgar et le blocus continental, réduisent drastiquement la demande de conserves pour les voyages au long cours et pour les guerres. La concurrence des Britanniques, favorisés par un accès à un fer-blanc de meilleure qualité et moins coûteux, finit par ruiner Appert. En 1814, lors de la première invasion par la Sixième Coalition, sa fabrique de conserves de Massy est saccagée et un an plus tard, elle est transformée en hôpital par les Anglais. Ayant besoin de recréer une usine, en 1817 il obtient du Ministère de l'intérieur gratuitement un local dans l'hospice des Quinze-Vingts où il reprend ses recherches et ses fabrications de conserves en fer-blanc mais l'absence de gisement d'étain en France rend cet acier très cher. Grâce à l'aide de Claude Berthollet, il poursuit d'autres recherches sur la dépuration de la gélatine pour la clarification des vins, sur les tablettes de jus de viande et de bouillons de légumes.

Devant faire face à ses dépenses, il cède son affaire en 1840 à son neveu Auguste Prieur, qui poursuivra l'exploitation sous l'enseigne « Prieur-Appert ». Ce dernier révisera, sous le nom de Prieur-Appert, et conjointement avec Gannal, la cinquième édition en 1842 de L'Art de conserver. Prieur-Appert cède à son tour, en 1845, l'affaire à Maurice Chevallier et un procès opposera les deux hommes sur le droit d'utiliser le nom d'Appert.

Âgé de quatre-vingt-onze ans, veuf, sans argent pour s’offrir une sépulture, Appert meurt le 1er juin 1841 à Massy, où son corps est déposé dans la fosse commune.

Contribution : l’appertisation

L’appertisation peut être définie comme un procédé de conservation qui consiste à stériliser par la chaleur des denrées périssables dans des contenants hermétiques (boîtes métalliques, bocaux en verre…)

L’appertisation (ou stérilisation) consiste à faire subir à un aliment un traitement thermique suffisamment intense pour assurer sa stabilité à long terme, à la température ambiante du lieu de son stockage. Ce traitement thermique détruit ou inactive tous les micro-organismes et enzymes susceptibles d’altérer le produit, ou de le rendre impropre à la consommation. Il s’effectue à une température égale ou supérieure à 100 °C, pendant une durée variable selon la nature et la quantité de produit à traiter. En réalité, lors de la stérilisation d’aliments dans les conditions de température et de durée appliquées, la destruction des germes ne peut être totale si on veut conserver le plus possible les qualités organoleptiques de ces aliments. Des micro-organismes vivants ou revivifiables peuvent subsister. Pour cette raison, le traitement thermique de « stérilisation » vise, en pratique, à obtenir un produit qui doit rester stable au cours d’une longue conservation (de 5 à 6 mois, voire plus), c’est-à-dire exempt de germes susceptibles de s’y développer et d’y provoquer des altérations. Parmi ces germes, seuls les non-pathogènes subsistent éventuellement, les plus thermorésistants d’entre eux étant détruits par des combinaisons temps/température très inférieures.

La technique de l’appertisation implique l’utilisation de récipients étanches qui empêchent la recontamination du produit alimentaire après le traitement thermique, et assurent la formation d’un vide partiel qui réduit la présence d’oxygène à l’intérieur du contenant, appelé dans le langage courant « conserve ».

Le procédé de Nicolas Appert consistait à remplir à ras bord des bouteilles de verre, à les fermer hermétiquement avec des bouchons de liège étanches puis à les faire chauffer au bain-marie. Ces bouteilles étaient identiques à celles qui étaient destinées au champagne mais avaient le goulot élargi. Parce que leur verre était plus épais, elles résistaient beaucoup mieux à la pression intérieure induite par l’augmentation de chaleur provoquée par le bain-marie.

Les bouteilles utilisées par Appert étaient produites à la Verrerie de la Gare à Ivry-sur-Seine, fondée en 1792 par Jean André Saget de Maker, qui l'aida dans ses travaux. Après la destruction de son usine de Massy par les troupes prussiennes en 1815 et un voyage en Angleterre, il installe un nouvel atelier à Paris où il substitue aux récipients en verre utilisés d'abord, des boîtes métalliques percées d'un trou sur le couvercle dans lesquelles les aliments sont enfermés. Les boites étaient portées au bain-marie à 100 °C puis les trous fermés par un point de soudure.

Avant l’arrivée de Pasteur, la société scientifique n’avait d’ailleurs pu déterminer ce qui (du chauffage ou du maintien en vase hermétiquement clos) était responsable de la conservation. Cette méthode de conservation, en plus du fait qu’elle respectait le goût des aliments, protégeait en bonne partie leur apport nutritionnel, dont celui de la vitamine C, évitant ainsi le scorbut, qui faisait de nombreuses victimes parmi les marins au long cours.

C’est à Appert que l’on doit le bouillon en tablettes, les procédés de clarification des boissons fermentées, le lait concentré, et le premier « lait pasteurisé » (deux semaines de conservation en plein été). Il expliquera ces découvertes dans la nouvelle édition revue et augmentée de son ouvrage Le Livre de tous les ménages, publiée en 1831 soit 30 ans avant les expériences et travaux de Pasteur.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Emmanuel Macron giflé par un homme

Dominique-Jean Larrey

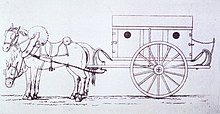

Dominique-Jean Larrey, baron Larrey et de l'Empire, est un médecin et chirurgien militaire français, père de la médecine d'urgence, né le 8 juillet 1766 à Beaudéan et mort à Lyon le 25 juillet 1842. Chirurgien en chef de la Grande Armée, Dominique Larrey suivit Napoléon Ier dans toutes ses campagnes. Il fut un précurseur en matière de secours aux blessés sur les champs de bataille, pratiquant les soins sur le terrain le plus tôt possible, grâce à des ambulances chirurgicales mobiles.

Origine

Fils de Jean Larrey, maître cordonnier, il est né dans le petit village de Beaudéan dans les hautes-pyrenees. Sa maison natale existe toujours dans la rue principale du village, et elle est devenue un musée. Orphelin à treize ans, Larrey est élevé par son oncle Alexis Larrey, chirurgien-major de l'hôpital de La Grave de Toulouse et fondateur du premier hôpital militaire de cette ville. Après six années d'apprentissage, il se rend à Paris pour y étudier la médecine auprès de Pierre Joseph Desault, chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu. Le 13 ventose de l'an II, il épouse Marie-Élisabeth Laville-Leroux, peintre.

Carrière militaire

Larrey commence sa carrière en 1787 comme chirurgien de la marine royale sur la frégate la Vigilante en mer d'Irlande. De retour à Paris dès l'année suivante, il s'y lie avec Corvisart et Bichat, et avec Sabatier, chirurgien en chef des Invalides, hôpital où il obtient sur concours un poste d'aide-major.

Première étape d'une carrière qui le conduira sur tous les champs de bataille d'Europe, de l'Espagne à la Russie, et jusque dans les déserts d'Égypte et de Syrie, il est en 1792 chirurgien aide-major à l'armée du Rhin. Chirurgien de première classe en 1792, dans l'armée du maréchal Luckner, il crée des ambulances volantes à Mayence , à la tête desquelles il court enlever les blessés sous le feu des batteries ennemies. Il est ensuite chirurgien principal à l'armée de Custine, puis chirurgien en chef de la 14e armée républicaine en 1794. Il organise l’École de chirurgie et d'anatomie de Toulon, et devient professeur à l'École militaire de santé du Val-de-Grâce en 1796. Il est chargé de l'inspection des camps et des hôpitaux de l'armée d'Italie (1796), puis nommé chirurgien en chef à l'armée d'Égypte

À la bataille d'Aboukir, il sauve le général Fugière, sous le canon de l'ennemi, d'une blessure à l'épaule. Au siège d'Alexandrie, Larrey trouva le moyen de faire de la chair de cheval une nourriture saine pour les blessés, et fit tuer pour cet usage ses propres chevaux. Il embaume Kléber, assassiné au Caire le 14 juin 1800.

En 1802, il est chirurgien en chef de la Garde des consuls. Il soutient sa thèse de médecine en mai 1803, conformément aux nouvelles dispositions de la réorganisation du monde médical : Dissertation sur les amputations des membres à la suite des coups de feu dédicacée au général de Villemanzy.

En 1804, Larrey reçoit une des premières croix d'officier de la Légion d'honneur de la main du premier consul, qui lui dit : C'est une récompense bien méritée. Inspecteur général du service de santé des armées, en 1805, et chirurgien en chef de la Garde impériale, il est créé baron d'Empire en 1809, sur le champ de la bataille de Wagram, et inspecteur général du service de santé militaire en 1810. Il fait toutes les campagnes du Premier Empire en qualité de chirurgien en chef de la Garde impériale puis de chirurgien en chef de la Grande Armée (12 février 1812). En 1813, il est nommé chirurgien en chef de l'Hôpital militaire du Gros-Caillou, sis 106 rue Saint-Dominique, à Paris. Il prend la défense des conscrits blessés à la main et accusés de se mutiler volontairement, ce qui lui valut une haine farouche de Soult. En août 1814, il est nommé inspecteur général du service de santé des armées et chirurgien en chef de l'hôpital de la Maison militaire du roi.

Blessé à la bataille de Waterloo, prisonnier des Prussiens, il est sur le point d'être fusillé à cause de sa ressemblance avec Napoléon, mais est relâché sur ordre de Blücher, dont il avait soigné le fils. La Restauration le tient à l'écart mais il est rappelé par la monarchie de Juillet.

Il fait partie de la première promotion des membres de l'Académie royale de médecine, par ordonnance de Louis XVIII en 1820. Sa statue en marbre blanc, majestueuse et monumentale, sculptée par Pierre-Alfred Robinet, siège toujours dans le hall d'entrée de l'Académie de médecine à Paris, rue Bonaparte. En 1829, il est élu membre de l'Institut, à l'Académie des sciences.

Il a appartenu à la Franc-Maçonnerie.

Dans ses dernières années, membre du Conseil de santé des armées, il sollicite en 1842 une inspection médicale en Algérie. Il tombe malade en Afrique et succombe à Lyon, huit jours plus tard, le 25 juillet 1842. Son corps, transporté à Paris, est inhumé le 6 août au cimetière du Père-Lachaise (37e division).

Plusieurs discours sont prononcés sur sa tombe. Gilbert Breschet, membre de l'Académie des sciences, énumère ses travaux scientifiques en chirurgie, en médecine, en hygiène publique.

Le 15 décembre 1992, ses restes sont transférés de sa tombe du cimetière du Père-Lachaise à l'avant dernière place disponible dans le Caveau des Gouverneurs aux Invalides, et une petite urne contenant un morceau d'intestin déposée dans une vitrine de la salle de la bibliothèque de l'Académie nationale de médecine.

Médecin du Premier Empire

Il reste la figure médicale la plus célèbre du Premier Empire. À la bataille de la Sierra Negra, il ampute en une journée pas moins de 200 blessés. Il était d'ailleurs considéré comme un bon chirurgien, à une époque où l'anesthésie n'existait pas, car il était capable d'amputer un membre en moins d'une minute. L'amputation était à l'époque la seule asepsie efficace, en l'absence d'antibiotiques, découverts bien plus tard.

Larrey serait à l'origine de la mise en place au sein des armées françaises du système des « ambulances volantes » dans lesquelles il embarquait indifféremment amis et ennemis, afin de les soigner sans faire de distinction ni de nationalité, ni de grade, ce qui lui valut l'estime des officiers et généraux des armées ennemies.

Larrey est aussi connu dans le domaine de l'asticothérapie qu'il a utilisée lors de la campagne égyptienne en Syrie. Cette technique datant de l'antiquité consiste à déposer sur des plaies infectées une certaine espèce d'asticot qui se nourrit des chairs infectées, les assainissant ainsi.

Il acquiert en 1830 une propriété à Bièvres, qu'il transmit à son fils Hippolyte (1808-1895), médecin-chef de l'armée et chirurgien de Napoléon III. Il laissa des mémoires d'un très grand intérêt, rarissimes en édition originale et devenus rares en réédition.

Le Val-de-Grâce a fait élever à Larrey une statue dont l'inauguration a eu lieu en août 1850.

Le nom de Larrey est inscrit sur la 30e colonne du pilier sud de l'Arc de Triomphe de l'Étoile à Paris.

Il existe une rue Larrey à Paris, dans le 5e arrondissement, et à Tarbes (Hautes-Pyrénées, son département de naissance) où une statue a aussi été érigée en son honneur. À Toulouse, portent aussi le nom de Larrey deux hôpitaux : l'ancien hôpital militaire, aujourd'hui démoli, situé entre Capitole et Garonne, et le nouvel hôpital militaire Larrey, utilisé aujourd'hui par le CHU.

A Versailles, le Grand Commun abrita à partir de 1843 un hôpital militaire devenu ensuite hôpital militaire d'instruction des armées Dominique Larrey et qui ferma en 1995. Certains de ses descendants conservent dans une propriété familiale poitevine - non ouverte au public - du matériel chirurgical lui ayant appartenu.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Louis XVII

Louis-Charles de France, plus connu sous le nom de Louis XVII, né à Versailles le 27 mars 1785 et mort à Paris le 8 juin 1795, est le second fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Titré duc de Normandie à sa naissance, il devient dauphin de France à partir de 1789, puis prince royal aux termes de la Constitution de 1791 à 1792.

Durant la Révolution française, la famille royale est emprisonnée le 10 août 1792 à la Tour du Temple, puis Louis XVI est exécuté le 21 janvier 1793. Louis-Charles est alors reconnu par les gouvernement des puissances coalisées contre la France et par son oncle, le futur Louis XVIII, comme le titulaire de la couronne de France, sous le nom de « Louis XVII ». Il meurt en captivité en 1795, à l’âge de dix ans.

L'éventualité de sa survie a longtemps suscité la curiosité de certains auteurs.

Biographie

Naissance et baptême

Louis-Charles de France est né au château de Versailles le 27 mars 1785. Il est baptisé le même jour dans la chapelle du château de Versailles par Louis René Édouard de Rohan, grand aumônier de France, en présence d'Honoré Nicolas Brocquevielle, curé de l'église Notre-Dame de Versailles : son parrain est Louis Stanislas Xavier de France, futur Louis XVIII, et sa marraine est Marie-Caroline de Lorraine, archiduchesse d'Autriche, reine des Deux-Siciles, représentée par Madame Élisabeth.

Titré duc de Normandie avant la mort de son frère aîné, il a pour armes un écartelé de France et de gueules à deux léopards d'or, armés et lampassés d'azur qui est de Normandie

Des rumeurs de l'époque se sont répandues à la naissance de l'enfant, selon lesquelles il ne serait pas le fils de Louis XVI mais d'Axel de Fersen (aucune étude scientifique ne valide ou n'invalide cette thèse) gentilhomme suédois qui nourrissait un profond amour pour la reine. Dès mai 1784, Mercy note dans une lettre à l'empereur Joseph II que « les habitudes du roi ne donnent guère d'espérance à lui voir une nombreuse postérité ». Et Evelyn Farr remarque que chaque fois que Marie-Antoinette est tombée enceinte, en 1783, 1784 et 1785, Fersen était présent à Versailles. Au baptême de Louis-Charles de France, le comte d'Artois est absent et il n'y a « ni compliment, ni révérences ». En novembre 1790, La Fayette et à sa suite l'Assemblée nationale menaceront Marie-Antoinette d'un procès en adultère et de faire déclarer bâtards ses enfants (bien que Fersen ne puisse être impliqué dans la naissance de Madame Royale), ce qui montre la persistance de ces rumeurs. Il n'en sera cependant plus question lors du procès de la reine

Louis-Charles est surnommé « Chou d'amour » par sa mère et Gabrielle de Polignac, gouvernante des Enfants de France depuis le 24 octobre 1782. Marie-Antoinette le rappellera à Gabrielle dans une lettre qu'elle lui écrira alors que cette dernière est partie en exil.

Enfance (jusqu'en août 1792)

Il passe sa première enfance dans l'insouciance, sa vie parmi les enfants de la Cour se déroulant entre les escaliers du château de Versailles et la terrasse du Midi où a été aménagé un petit jardin qui fait le bonheur de l'héritier du trône. Faisant preuve d'une certaine maturité et d'une grande sensibilité malgré son jeune âge, il cultive un petit jardin et offre fréquemment des fleurs à la reine ou à sa sœur car il « [veut] les faire croître [lui]-même, pour qu’elles soient plus agréables à maman qui les aime beaucoup » est entouré d'une nombreuse Maison, comprenant de très nombreux serviteurs attachés à sa personne, parmi lesquels Agathe de Rambaud, sa berceuse, Louise-Elisabeth de Croÿ de Tourzel comme gouvernanteNote 4 et Jean-Baptiste Cant Hanet dit Cléry, son valet

Second fils de Louis XVI, Louis-Charles de France n'est pas destiné, au départ, à succéder à son père ; la mort de son frère Louis-Joseph le 4 juin 1789 fait cependant de lui le dauphin de France.

En 1791, la Constitution du Royaume de France remplace ce titre par celui de « prince royal » : ce changement est la conséquence logique du remplacement du titre de Roi de France par celui de Roi des Français

Prisonnier au Temple

Après la journée du 10 août 1792, Louis-Charles qui a perdu son titre de prince royal est transféré avec ses parents au couvent des Feuillants puis le 13 août emprisonné à la Prison du Temple. Le 29 septembre, Louis XVI est séparé de sa famille et conduit au deuxième étage tandis que le troisième étage est réservé à Marie-Antoinette, ses deux enfants et sa belle-sœur. À partir du 25 octobre, l'« enfant Capet » est confié à la garde de son père, qui poursuit son éducation avec le valet de chambre Jean-Baptiste Cléry. Séparé de sa mère qu'il peut retrouver à l'occasion de promenades, le dauphin est à nouveau confié à elle le 11 décembre lorsque commence le procès de Louis XVI. Il ne revoit son père que le 20 janvier, pour un ultime adieu, avant l'exécution de ce dernier le matin du 21 janvier 1793.

Aux yeux des royalistes, le dauphin Louis-Charles succède à son père en vertu du principe selon lequel la continuité dynastique est automatique en France (un nouveau roi succède au roi précédent dès l'instant de la mort de ce dernier). Il est reconnu sous le nom de Louis XVII par le comte de Provence, frère cadet de Louis XVI et futur Louis XVIII, alors émigré à Hamm, près de Dortmund, en Westphalie. Les Vendéens et les Chouans, ainsi que les royalistes d'autres provinces, vont se battre en son nom. Leurs étendards portent l'inscription : « Vive Louis XVII ».

À l'époque, la Première République Française n'étant pas encore reconnue comme légitime par les puissances étrangères, Louis-Charles est internationalement reconnu comme Roi de France et de Navarre sous le nom de Louis XVII. Il ne régna jamais de manière effective mais est qualifié par l'Histoire comme étant le « dernier roi légitime ».

Louis-Charles est confié à sa mère au troisième étage du Temple, jusqu'au 3 juillet 1793. Les captifs bénéficient à cette époque d'un confort incontestable (baignoire, garde-robe, nourriture abondante). Plusieurs tentatives d'évasion sont fomentées par des royalistes afin de délivrer Marie-Antoinette et ses enfants

Selon Georges Bordonove, c'est l'épouse de Simon, attachée à l'enfant, qui prend soin de le nourrir correctement. Cependant, Simon, rappelé à ses fonctions municipales, quitte le Temple le 19 janvier 1794. Sa femme, malade, quitte également la prison. Louis-Charles est alors enfermé au secret dans une chambre obscure, sans hygiène ni secours, pendant six mois, jusqu'au 28 juillet 1794. Son état de santé se dégrade, il est rongé par la gale et surtout la tuberculose. Il vit accroupi. Sa nourriture lui est servie à travers un guichet et peu de personnes lui parlent ou lui rendent visite. Ces conditions de vie entraînent une rapide dégradation de son état de santé. L'isolement total dans lequel il est placé laisse planer un certain mystère et donne l'occasion à l'imagination populaire de soulever l'hypothèse de substitution de l'enfant et de son exfiltration, donnant naissance au « mythe évasionniste et survivantiste »

Le député Barras découvre ainsi un enfant mutique, brisé psychologiquement. Le 28 juillet 1794, les comités de salut public et de sûreté générale nomment Laurent, membre du comité révolutionnaire de la section du Temple, pour le garder, lui et sa sœur. Son sort s'améliore relativement, mais le prisonnier de la tour du Temple est rongé par la tuberculose, ce qu'omet de signaler Laurent lorsqu'il écrit, sur le bulletin de la tour du Temple, que les prisonniers « se portent bien ». Le 31 mars 1795, Laurent démissionne. Il est remplacé par Étienne Lasne (1757-1841) de la section des Droits de l'homme.

Dégradation de sa santé (mai 1795)

Le 3 mai 1795 (14 floréal an III), les gardiens Gomin et Lasne inscrivent sur les registres du Temple : « Le petit Capet est indisposé ».

Le 6 mai (17 floréal an III), la tuberculose prend un tour critique, caractérisé par l'apparition d'une péritonite, si bien que dans les derniers jours de mai, les gardiens signalent au comité de Sûreté générale que l'enfant Capet manifeste « une indisposition et des infirmités qui paraissent prendre un caractère grave ». Le Comité « arrête que le premier officier de santé de l'hospice de l'Humanité (Hôtel-Dieu de Paris) visiterait le malade en présence de ses gardiens et administrerait des remèdes ». Le docteur Pierre Joseph Desault passe à cette époque pour être le premier praticien de Paris. Le 29 mai, Desault fait sa dernière visite au malade, car il meurt le 1er juin, à l'âge de 57 ans.

Le 6 juin 1795, lui succède Philippe-Jean Pelletan, 48 ans, chirurgien en chef de l'Hospice de l'Humanité. Ne voulant pas prendre seul la responsabilité de soigner l'enfant, le Comité de sûreté générale lui adjoint le docteur Jean-Baptiste Dumangin, 51 ans, médecin chef de l'hospice de l'Unité (Hôpital de la Charité de Paris). Dans la nuit du 7 au 8, Gomin et Lasne, alarmés par l'état de santé de l'enfant, ont envoyé chercher en urgence le docteur Pelletan. Il répond qu'il viendra le lendemain matin avec le docteur Dumangin.

Le lundi 8 juin 1795 (20 prairial an III), les docteurs Dumangin et Pelletan arrivent ensemble à 11 heures du matin au Temple, l'état de l'enfant s'était aggravé

Mort

Témoignage de Damont commissaire civil au Temple : « Le sieur Lasne gardien et moi, nous prêtions nos soins au petit dauphin, et enfin à 3 heures (de l'après-midi) lorsque le sieur Gomin fut revenu, l'enfant venoit de mourir ». Pelletan arrivé à 4 heures confirme la mort. Le docteur Dumangin arrive à 8 heures, il apprend le décès du fils Capet.

Louis XVII meurt dans sa prison, probablement d'une péritonite ulcéro-caséeuse venue compliquer la tuberculose (le « vice scrofuleux » qui a déjà coûté la vie à son frère aîné), le 8 juin 1795, à l'âge de dix ans et après presque trois ans de captivité.

Le lendemain 9 juin 1795, le chirurgien Philippe-Jean Pelletan réalise son autopsie qui confirme le diagnostic de tuberculose. Il est secondé par trois médecins, voici l'extrait de la lettre du docteur Dumangin adressé au docteur Pelletan sous la Restauration en 1817 : « Vous m'aviez à la vérité proposé d'autres adjoints ; et sur mon observation que, d'après les qualités personnelles et les rapports qu'avaient eus M. Pierre Lassus (1741-1807) avec Mesdames de France et Nicolas Dieudonné Jeanroy (1750- 1816) dans la Maison de Lorraine, leurs signatures seraient d'un tout autre poids, vous aviez agréé ce choix ». Le docteur Jean-Baptiste Dumangin rédige le procès-verbal d'autopsie, recopié en quatre exemplaires : un pour le Comité de sûreté générale et un pour chaque médecin. L'exemplaire présent aux Archives nationales depuis 1891 a été restitué par un libraire de la ville d'Alger. Ce procès-verbal d'autopsie avait été mis en gage par M. Grasset qui l'avait dérobé avant 1848 à Théophile Dumangin, fils du docteur Dumangin, à Vielmanay ou à Narcy dans la Nièvre

Il est officiellement enterré le 12 juin 1795 dans le cimetière Sainte-Marguerite. Sous la Seconde Restauration, Louis XVIII fait rechercher la sépulture de son neveu : l'énigme de « l'enfant du Temple » se développe alors avec les témoignages contradictoires de ceux qui ont assisté à l'enterrement le 10 juin (fossoyeur, concierge du cimetière, abbé…) qui évoquent une inhumation en fosse commune (le corps ne pouvant dès lors plus être identifié), une ré-inhumation dans une fosse particulière près de la Chapelle de la Communion de l’église, voire dans le cimetière de Clamart.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Musée Grévin

Le musée Grévin est un musée de cire privé (propriété de Grévin & Cie, inauguré le 5 juin 1882, une filiale de la Compagnie des Alpes depuis sa privatisation) situé dans le 9e arrondissement de Paris, en France, et dans lequel sont regroupées des reproductions en cire de personnages célèbres. Font aussi partie de la visite du musée le théâtre Grévin (salle de spectacle) et le Palais des Mirages (attraction utilisant le principe de l'illusion d'optique). La salle de la Coupole et la salle des Colonnes possèdent de très beaux décors de style baroque datant de 1882.

Il ne compte pas moins de deux cents personnages de cire allant d’Albert Einstein au Mahatma Gandhi en passant par Michael Jackson ou Alfred Hitchcock. De nombreuses scènes de l'Histoire de France y sont reconstituées, comme la captivité de Louis XVI au Temple ou Jeanne d'Arc sur le bûcher.

Régulièrement, de nouvelles personnalités font leur entrée au Musée Grévin.

Ce site est desservi par la station de métro Grands Boulevards (ligne 8 et 9 du métro).

Historique

Origines des masques de cire en France

Les précédents parisiens et l'influence de Marie Tussaud

Un siècle plus tard, vers 1770, le Bernois Curtius est invité à Paris par le prince de Conti, qui l'autorise à présenter au Palais-Royal l'exposition : « la famille royale au Grand couvert à Versailles ». Il est aidé par une jeune fille qu'il considère comme sa nièce et qui n'est autre que Marie Tussaud. Pendant la Révolution française, cette dernière moule ainsi les visages morts de Marat, Robespierre et du couple royal. Après la mort de son oncle et maître, elle déménage en 1795 à Londres, où elle établit en 1835 le célèbre musée de cire Madame Tussaud.

Au xixe siècle, plusieurs musées de cire parisiens tenteront en vain de succéder durablement à Curtius et d'égaler le musée de Mme Tussaud. En 1865, le musée Hartkoff s'ouvre dans une salle du passage de l'Opéra. Il s'agissait d'un musée géologique, ethnologique, et anatomique ainsi que de moulages de personnalités réalisés par le professeur Schwartz de Stockholm.

Ouvert moins d'un an plus tard sur le boulevard des Capucines, le Musée français, œuvre du modeleur-anatomiste Jules Talrich, présentait quant à lui plusieurs statues de cire de personnages issus aussi bien de la littérature et de la mythologie que de l'Histoire. Il ferma cependant prématurément ses portes avant la fin de l'année 1867.

La naissance du musée Grévin

En 1881, Arthur Meyer, alors directeur du quotidien Le Gaulois, avait envie que ses lecteurs puissent « mettre un visage » sur les personnalités dont il était question dans son journal. À cette époque, la photographie n'était pas encore devenue la norme dans la presse.

Meyer décide alors de renouer avec un principe vieux de plus d'un siècle et se tourne vers le sculpteur, caricaturiste et créateur de costume de théâtre Alfred Grévin - qui avait réalisé des caricatures pour son journal - pour lui demander de créer les sculptures des personnalités qui font l'actualité.

Le 5 juin 1882, le musée Grévin ouvre ses portes et le succès est immédiat. En 1883, c'est au tour de Gabriel Thomas de s'intéresser au projet. Il est un grand financier à l'origine de la Société d’Exploitation de la tour Eiffel et du théâtre des Champs-Élysées. C'est lui qui met en place les structures financières qui permettent au musée de se développer jusqu'en 1999, date à laquelle son arrière-petit-fils Bernard Thomas cède le Musée Grévin au Groupe Parc Astérix à la suite d'une OPA amicale. Gabriel Thomas a également beaucoup contribué à développer le cadre et les décors du musée. En mars 1886, Émile Voisin, marchand et constructeur d'appareils de magie est chargé de préparer les premières séances de prestidigitation dans le futur Cabinet Fantastique. Le 29 décembre 1886 le magicien Carmelli est chargé de diriger le Cabinet Fantastique. Le 27 avril 1887 le magicien Dicksonn est accepté pour seconder Emile Voisin dans l'élaboration des programmes de prestidigitation. En 1889 la direction traite directement avec Carmelli et en 1892 le cabinet fantastique cède la place aux Pantomimes lumineuses d'Emile Reynaud, ainsi a lieu la première projection en public d'un dessin animé sur grand écran Pauvre Pierrot, le 28 octobre 1892. Le Cabinet Fantastique présente chaque après-midi aux visiteurs du musée pendant leur visite des numéros de magie. De nombreux magiciens célèbres y ont fait leurs débuts comme Georges Méliès, ou en 1976, un magicien et musicien espagnol qui s'appelait Garcimore ou encore Gérard Majax et tant d’autres.

En 1984, le théâtre que va diriger 15 ans Véronique Berecz, ouvre ses portes le soir à une programmation quotidienne, one-man-show (Pierre Desproges, Yves Lecoq, Christophe Alévêque, Anne Roumanoff, Marc Jolivet, Laurent Ruquier, Tom Novembre, Chantal Ladesou…), concerts classiques produits par Philippe Maillard (Jordi Savall ou Philippe Jaroussky…), pièces de théâtre s’y succèdent jusqu'à ce que le groupe Astérix devenu Grévin & Cie arrête cette activité de programmation théâtrale le 31 décembre 2000. Le théâtre Grévin est inscrit à l’inventaire supplémentaires des Monuments historiques : le rideau de scène est une toile originale du peintre et affichiste Jules Chéret ; le haut-relief Les Nuées qui est au-dessus de scène est l'œuvre du sculpteur Antoine Bourdelle. Il fait partie aujourd’hui du parcours de visite de Grévin et des personnages y sont représentés comme Charles Aznavour ou Cecilia Bartoli. Il peut se louer ponctuellement, sa jauge est de 217 fauteuils. Tout Grévin peut se réserver le soir pour des événements ponctuels pouvant accueillir de 30 à 300 invités.

Le parcours de visite

Le public parcourt dans l'ordre les salles à thèmes suivantes :

Le grand escalier de marbre

Le palais des Mirages

Tapis rouge

Théâtre Grévin

Magic Box

Café littéraire

Gastronomie

l'Elysée

Histoire

Imaginaire

Sportifs

Musique

The Voice

La coupole

Detroit

La salle des colonnes

Boutique

Succursales

Musée Grévin flottant

Un musée Grévin flottant, dans une péniche, a sillonné les canaux du Nord de la France, de Belgique et des Pays-Bas de 1950 à 1958. L'exploitation de la péniche du musée Grévin avait été confiée à une époque à Georges Loyal, celui qui fut le dernier vrai Monsieur Loyal du cirque Médrano. Il y travailla quelques années avec son épouse Paulette Loyal. Après le décès de son mari, Paulette travailla au service du personnel du musée Grévin de Paris jusqu'à son départ à la retraite en 1982.

Musées Grévin en France

Des années 1970 à 1990, le musée Grévin a ouvert des succursales en France : rachat par le musée en 1979 du musée de Lourdes (ouvert en 1974 et vendu en 1987), dans le château royal de Tours en 1984 (fermé en 2005), La Rochelle en 1989 (fermé en 2002), Dijon en 1990 (fermé en 1995), au Mont-Saint-Michel en 1991, Saint-Jean-de-Luz en 1993 (fermé en 2007) et Salon-de-Provence en 1992 (fermé en 2015). En 1999, le groupe Parc Astérix, à la suite d'une OPA amicale a acheté le musée Grévin, le groupe s'appelle ensuite Grévin & Cie et petit à petit les licences de franchise n'ont pas été renouvelées. Seuls subsistent les musées de Lourdes et du Mont-Saint-Michel.

Musée Grévin du Forum des Halles

En 1981 le Musée Grévin a ouvert le Musée Grévin du Forum des Halles, comportant 20 tableaux animés et sonorisés, 120 personnages, sur le thème de Paris à la Belle Époque. Le musée du Forum des Halles non rentable fermera ses portes en 1996.

Filiales à travers le monde

Musée Grévin Montréal

Le 15 septembre 2011, est annoncé la création du Grévin Montréal au Canada. Le 17 avril 2013, ce parcours novateur et ses 120 personnages sont inaugurés en présence de Bernard Pivot mais aussi de Robert Charlebois, Véronic DiCaire, Julie Payette. Situé au cinquième niveau du Centre Eaton, Musée Grévin Montréal ouvre ses portes au public le 19 avril 2013.

Musée Grévin Prague et Musée Grévin Séoul

Le 27 mars 2013, la Compagnie des Alpes annonce l'ouverture d'un deuxième Grévin à l'étranger. Ouvert le 1er mai 2014, il est situé en république tchèque, à Prague

Le groupe a alors l'intention d'ouvrir un musée de cire par an avant de se raviser. Pour 2015, deux autres sites sont à l'étude, dont Séoul.

La Compagnie des Alpes annonce en décembre 2014 qu'une nouvelle succursale du musée Grévin ouvrirait bien à Séoul au premier semestre 2015. Cette opération s'effectue en coentreprise avec Mast, un des principaux acteurs coréens de l'Industrie du spectacle et du divertissement. Le musée Grévin Séoul est inauguré le 29 juillet 2015 et cédé en février 2018. Déficitaire, le musée Grévin Prague ferme en mars 2018 et rouvre avec de nouveaux propriétaires sous le nom de Chocotopia

Chaplin's World

Le 16 avril 2016, le groupe ouvre un musée hybride, en Suisse, à la gloire de Charlie Chaplin en mettant en valeur un espace entre scénographie et statues de cire.

L'académie Grévin

En 2001, est créée l'académie Grévin. Présidée par Stéphane Bern, elle est composée, en 2017, de Daniela Lumbroso, Laurent Boyer, Gérard Holtz, William Leymergie, Christine Orban, Jacques Pessis, Henry-Jean Servat, Paul Wermus, Ève Ruggieri et Nikos Aliagas. Les membres de cette académie se retrouvent deux fois par an pour élire les personnalités qui peuvent prétendre avoir leur personnage au musée.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Musée Grévin : Statues supprimées

Statues supprimées

(entre parenthèses, date d'entrée)

L'actualité et les changements de notoriété des diverses personnalités conduisent le musée à régulièrement renouveler ses statues. Celles qui ont été retirées (environ un millier) sont stockées dans un entrepôt de la région parisienne, les corps disposés pêle-mêle mais les têtes étant soigneusement conservées dans des cartons

À noter que la statue de cire de Georges Marchais avait été volée et jetée au zoo de Vincennes alors que celle de Valéry Giscard d'Estaing avait été enlevée par des motards en colère. Celle d'Édouard Herriot avait été fondue dans l'urgence pour façonner la tête du président du Conseil qui lui succéda. De plus, certaines statues supprimées restent visibles au public mais déclassées, telles que Michel Courtemanche, reconnaissable à la sortie du musée, ainsi que plusieurs bustes exposés dans les vitrines de l'atelier ; d'autres sont exposées dans le café Grévin.

Personnages réels :

| 2Be3 (28 mars 1998) | François, duc de Guise | Marcel Desailly |

| Aimé Jacquet (19 juin 2001) | François Hollande | Marie-Claude Pietragalla |

| Alain Decaux | François Mitterrand | Marie-Christine Barrault |

| Ambroise Paré | Franklin D. Roosevelt | Marguerite Yourcenar |

| Amélie Mauresmo | George H. W. Bush | Mathilda May |

| Anémone (1994) | George W. Bush | Mao Zedong |

| Anne d'Autriche | Georges Marchais | Mère Teresa |

| Arnold Schwarzenegger (19 juin 2001) | Gérard Jugnot (2005) | Michael Schumacher |

| Auguste Lumière | Guy Montagné | Michaël Youn (16 avril 2007) |

| Auguste Renoir | Harrison Ford | Michel Courtemanche |

| Auguste Rodin | Harry S. Truman | Michel Sardou |

| Bernard Kouchner | Hélène Ségara | Michel Serrault |

| Berthe Morisot | Henri Beaufort, cardinal de Winchester | Mohammed VI |

| Bertrand Delanoë (5 janvier 2002) | Henri VIII | Le mime Marceau |

| Bill Clinton | Henriette d'Angleterre | Mireille Mathieu |

| Bourvil | Jack Lang | Mstislav Rostropovitch |

| Calvin Coolidge | Jacques Chirac | Nicolas Le Riche |

| Charles Bronson | James A. Garfield | Nikita Khrouchtchev |

| Charles Le Brun | Jean-Jacques Rousseau | Olivier Le Daim |

| Charles-Maurice de Talleyrand | Jean Le Rond d'Alembert | Oliver Hardy |

| Christian Clavier (1996) | Jean-Pierre Elkabbach | Orson Welles |

| Choiseul | Jimmy Carter | Patrick Bruel |

| Christine Ockrent | John F. Kennedy | Philippe Candeloro |

| Clark Gable | Josiane Balasko (1994). | Philippe Bouvard |

| Clint Eastwood (1986) | Juan Carlos Ier | Philippe Le Bel |

| Coluche | Julio Iglesias | Rachida Dati (13 octobre 2009) |

| David Douillet | Lady Gaga (2 juillet 2013) | Raimu |

| Diam's (25 juin 2007) | Lara Fabian | Romy Schneider |

| Donald Trump (19 janvier 2017 - 19 janvier 2021 | Laurent Fabius | Ronald Reagan |

| Dorothée (mars 1985) | Lionel Jospin | Sébastien Loeb (13 octobre 2011) |

| Dwight D. Eisenhower | Lorie Pester (9 octobre 2003) | Stan Laurel |

| Edgar Degas | Louis Blériot | Thierry Henry |

| Édouard Herriot | Louis Pasteur | Thierry Lhermitte (1994) |

| Élisa Bonaparte | Louis XI (1960) | Tony Blair |

| Elvis Presley | Louis XV | Valéry Giscard d'Estaing |

| Emma Stone (2017) | Madame Campan | Les Vamps |

| Ernest Hemingway | Madame Louise d'Épinay | Warren G. Harding |

| Fabien Barthez | Luc Besson (2017) | Woodrow Wilson |

| Fanny Ardant | Lyndon B. Johnson | Woody Allen |

| Faudel | La marquise de Pompadour | Yves Montand |

| Fernandel | Zinédine Zidane |

Personnages fictifs :

Capitaine Haddock (21 décembre 1961)

Dupond et Dupont (21 décembre 1961)

Esmeralda

Étienne Lantier, Catherine Maheu et Antoine Chaval à la mine d'Anzin (personnages de Germinal) (1886)

L'Homme invisible

La Liberté guidant le peuple

La Mort noire (un cavalier squelette figurant la peste noire)

Lara Croft

Le Radeau de La Méduse

Lucky Luke

Le Marsupilami

Obélix

Professeur Tournesol (21 décembre 1961)

Quasimodo

Spider-Man

Tintin (21 décembre 1961)

Titeuf

Tristan et Iseut

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Musée Grévin : Fabrication des personnages

Fabrication des personnages

Plusieurs sculpteurs travaillent en permanence pour le musée. Les visages sont modelés en terre glaise ou plastiline à la suite d'un premier rendez-vous avec la personnalité lors duquel de nombreuses mesures, photos, vidéos et images en 3D sont prises. Les corps sont également modelés en terre, les mains sont moulées sur nature. Plus de 15 artistes travaillent à la création d’un personnage : sculpteur, mouleur, peintres, implanteuse, costumière, prothésiste dentaire, prothésiste oculaire, accessoiristes, peintre décorateur…

Léopold Bernstamm, Alexandre Barbiéri, élève du sculpteur Albert Chartier, ont été parmi les premiers sculpteurs attitrés du musée

Personnages

Depuis 1882 le musée Grévin a fabriqué et exposé plus de 2 000 personnages de cire. Des personnages de cire et des décors sont régulièrement retirés et remplacés en fonction de l'actualité. Les plus anciens sont exposés depuis 1889 (figures de cire des « Tableaux de la Révolution française », en particulier le fameux tableau La Mort de Marat, qui a marqué plusieurs générations de visiteurs) ou, depuis 1900, (personnages créés pour un décor détruit en 2001 qui représentait avec 50 personnages « une soirée à la Malmaison » alors reconstituée minutieusement sous la direction de l'historien de Napoléon, Frédéric Masson). Certaines des figures de cire des tableaux sur le thème de l'histoire de France, intitulés « De Roland à Roncevaux à Napoléon III », commencés en 1939 et terminés en 1960, comme certains rois de France (les autres datent de la rénovation de 2001), puis un parcours sur le cinéma en 1987 comme Boris Karloff, Charlie Chaplin et Alfred Hitchcock subsistent encore. Aujourd'hui le musée compte environ 300 figures de cire. Le parcours historique, comme tout le musée Grévin fut entièrement transformé et restauré en 2001. De nouvelles statues de cire sont régulièrement inaugurées, comme Zlatan Ibrahimović en 2014.

Les personnalités

Les personnalités exposées à l'heure actuelle au musée Grévin sont énumérées ci-dessous, classées selon l'ordre alphabétique du prénom.

(entre parenthèses, date d'entrée)

| Al Pacino (2019) | Henri IV de France | Michel Drucker |

| Alain Ducasse | Henri Salvador (12 décembre 2002) | Mick Jagger (2017) |

| Albert Einstein | Martial Joseph Armand Herman | Mika (6 décembre 2010) |

| Alexandra Lamy (9 mars 2018) | Hugues Capet (1960) | Miloš Forman (2019) |

| Alfred Hitchcock | Inès de La Fressange (15 décembre 2014) | Mimie Mathy (16 décembre 2003) |

| Amélie Nothomb (4 octobre 2005) | Jackie Chan | Mohammed VI (2019) |

| Angela Lindvall (5 juillet 2018) | Jacques-René Hébert (2018) | Molière |

| Angela Merkel (29 avril 2009) | Jean d'Ormesson (17 octobre 1989) | Monica Bellucci (25 avril 2005) |

| Angelina Jolie (3 juillet 2014) | Jean de La Fontaine | Naomi Campbell (19 juin 2001) |

| Anne Roumanoff (10 juin 2013) | Jean Gabin (16 juin 2000) | Napoléon Ier |

| Anne-Sophie Pic (8 octobre 2015) | Jean Reno (19 juin 2001) | Nelson Mandela (2019) |

| Arielle Dombasle (15 octobre 2010) | Jean-Paul Gaultier (19 juin 2001) | Nicolas Cage (29 janvier 2012) |

| Arturo Brachetti (3 décembre 2013) | Jean-Paul II (1983) | Nicolas Sarkozy (12 juillet 2006) |

| Barack Obama (29 juin 2009) | Jean-Paul Marat | Nikos Aliagas (7 décembre 2016) |

| Benoît Poelvoorde (13 octobre 2007) | Jean-Paul Sartre (2000) | Nolwenn Leroy (8 octobre 2012) |

| Bernard Pivot (17 octobre 1989) | Jeanne d'Arc (1960) | Nostradamus |

| Bernard-Henri Lévy (25 février 2003) | Jeff Panacloc (2017) | Omar Sy (17 décembre 2012) |

| Brad Pitt (27 juillet 2011) | Jenifer | Pablo Picasso |

| Brigitte Bardot | Jimi Hendrix | Paul Bocuse (2 décembre 1991) |

| Bruce Willis (2001) | Johnny Hallyday | Patrick Sébastien (30 janvier 2014) |

| Camille Claudel | Jules Verne (2019) | Pelé |

| Camille Lacourt (30 novembre 2015) | Julien Clerc (14 décembre 2009) | Penélope Cruz (26 juillet 2012) |

| Cara Delevingne (15 décembre 2014) | Kad Merad (21 mars 2016) | Pierre Hermé (8 octobre 2015) |

| Carla Bruni (17 décembre 2018) | Katy Perry (2 juin 2017) | Pierre Richard (22 novembre 2018) |

| Carole Bouquet (2010) | Kendji Girac (8 mars 2017) | Phil Collins (2001) |

| Catherine de Médicis | Kev Adams (5 octobre 2016) | Philippe Jaroussky |

| Catherine Frot (2018) | Kylian Mbappé (2018) | Philippe d'Orléans[Lequel ?] |

| Cecilia Bartoli (26 juin 2011) | Laetitia Casta (1er avril 2014) | Philippe Starck (15 juin 2010) |

| Céline Dion (22 mai 2008) | Lambert Wilson (10 mai 2012) | Racine |

| Chantal Thomass (15 décembre 2014) | Lang Lang (5 mai 2017) | Ranveer Singh (6 juin 2017) |

| Charlemagne (2001) | Laurent Gerra (12 décembre 2015) | Ray Charles (19 juin 2001) |

| Charles Aznavour (15 mars 2004) | Léa Salamé (14 février 2019) | Renaud Capuçon |

| Charles de Gaulle | Léonard de Vinci | Renaud Lavillenie (24 mai 2016) |

| Charlie Chaplin | Leonardo DiCaprio (15 septembre 2016) | René Angélil (22 mai 2008) |

| Charlotte Corday | Line Renaud (13 octobre 2014) | Roberto Alagna (9 décembre 2008) |

| Christian Dior | Lionel Messi (10 juin 2016) | Roberto Benigni (2001) |

| Claude François | Louis Armstrong (2001) | Ryan Gosling (janvier 2017) |

| Clovis Ier (1960) | Louis de Funès (2006) | Saint Louis |

| Coco Rocha (12 décembre 2014) | Louis II de Bourbon-Condé, dit Le Grand Condé | Salvador Dalí |

| Cristiano Ronaldo (10 juin 2016) | Louis XIII | Scarlett Johansson |

| Dagobert Ier (2001) | Louis XIV | Sébastien Chabal (17 février 2011) |

| Denis Diderot | Louis XVI | Serge Gainsbourg (1981) |

| Édith Piaf (25 juin 2015) | Louise de La Vallière | Shahrukh Khan (28 avril 2008) |

| Élisabeth II | Luciano Pavarotti | Simone Veil (9 juillet 2009)25 |

| Elton John | Lully | Soprano |

| Emmanuel Macron (13 mai 2018) | Madonna (24 juillet 2009) | Stéphane Bern (10 mars 2008) |

| Éric Antoine (2018) | Gandhi (2001) | Stromae (13 octobre 2014) |

| Fabrice Luchini (18 décembre 2006) | Gims (2 octobre 2017) | Teddy Riner (11 février 2013) |

| Franck Dubosc (20 septembre 2010) | Marc Lavoine (2 février 2016) | Thomas Pesquet (2019) |

| Le pape François (2 avril 2015) | Marcel Proust | Tony Parker (7 octobre 2006) |

| François Ier | Maria Callas (2001) | Vercingétorix |

| François Ravaillac (2001) | Marie-Antoinette | Victor Hugo |

| Gandhi | Marilyn Monroe (15 août 2016) | Vincent van Gogh |

| Geneviève de Fontenay (26 novembre 2004) | Martin Fourcade (2019) | Vladimir Poutine (2001) |

| George Clooney (12 juillet 2010) | Matt Pokora (8 octobre 2013) | Voltaire |

| Gérard Depardieu | Mehmet Rıza Beğ, ambassadeur du Chah de Perse Hossein Ier | Wolfgang Amadeus Mozart |

| Gérard Holtz | Meryl Streep (2019) | Xi Jinping |

| Guillaume Apollinaire | Michael Jackson | Zlatan Ibrahimović (9 février 2015) |

| Henri II de France |

La statue de cire de Vladimir Poutine a été vandalisée par des Femen en 2014

Les personnages fictifs

Connor (Detroit: Become Human)

Gaston Lagaffe

Gavroche

Idéfix

Kara (Detroit: Become Human)

Père Fouras

Le Petit Prince(14 décembre 2011)

Les Lapins crétins (2019)

Le Maître du Temps (Fort Boyard)

Ladybug et Chat Noir

Monstre de Frankenstein

Oggy et les Cafards

Scrat (20 juin 2012)

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||