Monde : France

Les Alpes ont perdu près d'un mois d'enneigement depuis 50 ans

Par GEO avec AFP - Publié le 18/03/2021 à 9h41 - Mis à jour le 18/03/2021

Le col de Passo San Pellegrino, dans les Dolomites, dans le village alpin de Moena, en Italie le 27 février 2021© AFP/Archives/Marco Bertorello

Grenoble (AFP) Près d'un mois d'enneigement a été perdu dans l'ensemble des Alpes en basse et moyenne altitude depuis un demi-siècle, affirme une étude publiée jeudi, la première à évaluer le massif européen dans son ensemble.

Entre 1971 et 2019, la période durant laquelle il y a de la neige au sol chaque hiver s'est réduite en moyenne de 22 à 34 jours dans les Alpes, en-dessous de 2.000 mètres d'altitude, estiment une trentaine de chercheurs signataires de l'article dans la revue The Cryosphere.

Cette étude permet de "donner une vision d'ensemble des tendances climatiques de l'enneigement", explique Samuel Morin, cosignataire et directeur du Centre national de recherches météorologiques (Météo France/CNRS).

La baisse constatée de la neige en montagne est une "tendance de fond, qui vient confirmer les études précédentes", réalisées à des niveaux locaux ou nationaux. "On dispose vraiment d'une analyse globale de l'enneigement à l'échelle de l'ensemble des Alpes", résume ce chercheur.

AFP

AFP Pour calculer ces estimations, les scientifiques ont rassemblé et uniformisé des données d’observation très disparates, venues de 2.000 stations météo de six pays (Italie, France, Allemagne, Autriche, Slovénie, Suisse), pour constituer une base de données homogène.

Les effets du réchauffement climatique

Leur constat est clair : l'enneigement se réduit dans les Alpes. Le nombre de jours entre les premières neiges de novembre-décembre et la fonte du printemps ne cesse de s'amenuiser, d'environ 5 jours par décennie en dessous de 2.000 mètres d'altitude.

Et, quand il y a de la neige, il y en a moins: sur l'ensemble de la saison, la hauteur de neige moyenne entre 1.000 et 2.000 mètres d'altitude dans le nord des Alpes a baissé de 2,8 cm par décennie.

AFP

AFP

Cette baisse est plus marquée dans le sud de l'arc alpin : les chercheurs y estiment la baisse à 4,1 cm par décennie. Cette lente érosion peut s'expliquer par un effet ciseau : d'un côté, des mêmes précipitations hivernales apportent plus de pluie que de neige qu'auparavant, ce qui réduit la constitution du manteau neigeux ; de l'autre, ce dernier fond plus rapidement.

"Tout porte à croire" que cette dynamique de long terme - qui gomme de fortes variations d'une année sur l'autre - est causée par le réchauffement climatique, même si la recherche des causes n'est pas l'objet de l'étude. C'est "avant tout le réchauffement qui joue", estime Samuel Morin, ancien directeur du Centre d'étude de la neige de Météo France. Cette tendance est beaucoup moins nette pour les hautes altitudes, où il fait plus froid, précise-t-il.

"Quoi qu'on fasse en termes d'émission de gaz à effet de serre, on aura une réduction de l'enneigement à basse et moyenne altitude qui sera comprise entre 10% et 40%" d'ici à 2050, assure-t-il.

https://www.geo.fr/environnement/les-alpes-ont-perdu-pres-dun-mois-denneigement-depuis-50-ans-204098?utm_campaign=20210319&utm_medium=email&utm_source=nl-geo-environnement#nlref=c31a8b7b684f6a316ce829d801aa5d16&part%255name%5D=pm&part%255token%5D=c31a8b7b684f6a316ce829d801aa5d16&srAuthUserId=c31a8b7b684f6a316ce829d801aa5d16&utm_campaign=20210319&utm_medium=email&utm_source=nl-geo-environnement&nlsha=190fab20c2668491288756b154c73a7d2fed63e879780c6f3f649ab1ee47fa93

La nouvelle carte d’identité arrive : à quoi va-t-elle ressembler ?

Du 17 mai au 2 août, la nouvelle carte sera généralisée en Nouvelle-Aquitaine, Normandie, Outre-mer, Île-de-France, Bretagne, Centre-Val-de-Loire et Bourgogne-Franche-Comté, dans les Hauts-de-France et les Pays-de-la-Loire.

Par Sudouest.fr

Publié à 10h09

Mis à jour à 15h01

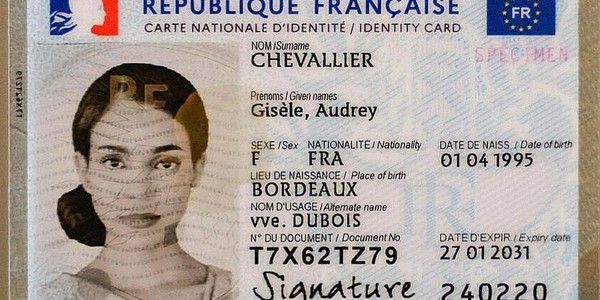

De la taille d’une carte bancaire, la nouvelle carte d’identité présentera une puce électronique contenant des informations biométriques. Elle sera délivrée à partir du mois de mai en Nouvelle-Aquitaine.

La nouvelle carte nationale d’identité française sera présentée ce mardi 16 mars par Marlène Schiappa, ministre déléguée à la Citoyenneté, à Flers-en-Escrebieux, dans l’Oise. Car ce département sera le premier où ce nouveau document d’identité sera déployé, avant d’être progressivement disponible à travers la France.

Petite mais complète

La Carte nationale d’identité se met au diapason du nouveau permis de conduire, en adoptant le même format de la taille des cartes de crédit.

Selon le décret, publié au Journal officiel le 14 mars, la carte nationale d’identité comporte un cachet électronique visible en assurant l’authenticité et contenant les informations suivantes : le nom de famille, le cas échéant le nom d’usage, le premier prénom, le sexe, la nationalité, le lieu et la date de naissance du titulaire, le type de document, le numéro du titre et sa date de délivrance.

Un QR code permettra aux autorités d’accéder aux empreintes digitales afin d’éviter les fraudes.

Pas la peine de remplacer les cartes d’identité actuelles en cours de validité.

Pas la peine de remplacer les cartes d’identité actuelles en cours de validité. Crédit photo : Archive AFP

A partir du 17 mai

Après son lancement dès cette semaine dans l’Oise, son déploiement se poursuivra en Seine-Maritime et à la Réunion à partir du 29 mars.

A partir du 17 mai, elle sera progressivement généralisée en Nouvelle-Aquitaine, Normandie, Outre-mer, Île-de-France, Bretagne, Centre-Val-de-Loire et Bourgogne-Franche-Comté, dans les Hauts-de-France et les Pays-de-la-Loire.

Elle sera enfin disponible partout ailleurs à partir du 2 août 2021.

Dix ans de validité

Il n’est pas utile de remplacer votre carte, à moins qu’elle ne soit plus valable. Si la durée de validité des cartes actuelles a été étendue à 15 ans, la validité de la nouvelle est ramenée à dix ans.

Gratuite depuis 1998, cette carte est délivrée par les mairies et il en sera de même pour cette nouvelle version électronique. Aucun texte n’oblige à en posséder une, mais il faut pouvoir justifier de son identité en cas de contrôle ou de démarche.

La France avait jusqu’à cet été pour se mettre en conformité avec le règlement européen relatif à la sécurisation de ses titres d’identité.

Les chevaliers du poignard est le surnom d'un groupe de royalistes de la Révolution française, qui tentèrent d'aider le roi Louis XVI lors d'une émeute le 28 février 1791 aux Tuileries.

Histoire

À la suite du départ des Mesdames Adélaïde et Victoire du château de Bellevue pour l'Italie, en février 1791, l’Assemblée nationale législative débat d'un projet de loi interdisant l'émigration. Mirabeau et la droite en rejettent l'idée.

Une foule nombreuse, favorable au projet, se rend alors à Vincennes, clamant qu'un complot prévoit de faire fuir Louis XVI depuis ce château. La Garde nationale, menée par le général La Fayette, intervient pour rétablir l'ordre.

Entre-temps, un groupe de nobles s'est réuni aux Tuileries pour protéger le roi de l'émeute qui semble se dessiner. Ces quelques centaines de partisans de la royauté se sont armés de pistolets et de poignards. Mais le roi leur ordonne de se retirer après avoir abandonné leurs armes.

Évacués sous les huées et les horions, ces hommes sont dénoncés dans les journaux comme les « chevaliers du poignard », membres d'une conspiration contre-révolutionnaire visant à enlever le roi. Si cette conspiration ne semble avoir existé que dans les esprits échauffés du mouvement populaire, l'humiliation de la noblesse ce jour-là augmente la discorde au sein de l'aristocratie, dont les éléments les plus intransigeants appellent à l'émigration militaire et à l'abandon du monarque.

Évalué entre huit cents et deux cent cinquante membres, le groupe semble avoir été composés essentiellement d'officiers ou d'anciens attachés à la Maison du Roi ou à celle des Princes. Le duc de Villequier, premier gentilhomme de la Chambre, semble en avoir été l'initiateur

Parmi les membres de ce rassemblement se trouve notamment le chevalier de Belbeuf, ancien député de la noblesse aux États généraux de 1789 pour le bailliage de Rouen, et le chevalier de Rougeville, qui tente plus tard de faire évader la reine Marie-Antoinette (complot de l'œillet), et qui sera le modèle du Chevalier de Maison-rouge d'Alexandre Dumas. On trouve également Pâris, futur membre de la garde constitutionnelle du Roi et assassin du député Le Peletier de Saint-Fargeau, et enfin François-Régis de La Bourdonnaye, futur ministre de l'intérieur de Charles X en 1829.

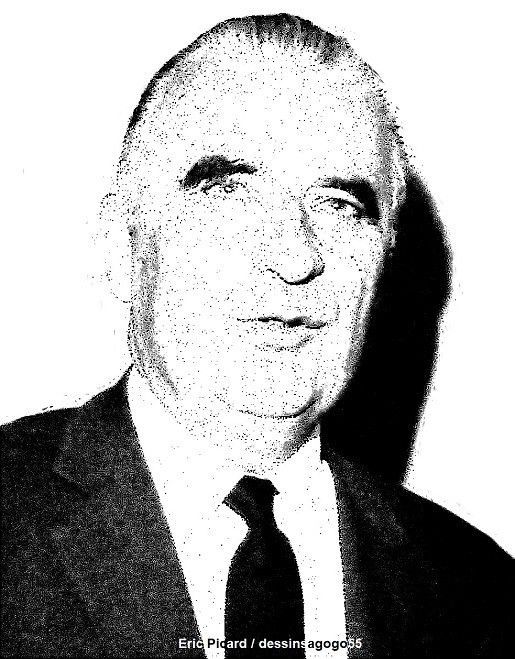

Georges Pompidou, né le 5 juillet 1911 à Montboudif (Cantal) et mort le 2 avril 1974 à Paris, est un haut fonctionnaire et homme d'État français. Il est Premier ministre du 14 avril 1962 au 10 juillet 1968 et président de la République du 20 juin 1969 à sa mort.

Normalien et agrégé de lettres, d'abord professeur, il entre en politique en 1944 auprès du général de Gaulle, président du Gouvernement provisoire de la République française, dont il devient l'homme de confiance. Il est nommé maître des requêtes honoraire au Conseil d'État en 1946 et demeure un collaborateur de De Gaulle pendant la « traversée du désert » de celui-ci, tout en assurant les fonctions de directeur général de la banque Rothschild. En 1958, il est nommé directeur de cabinet du Général, appelé à la présidence du Conseil, et participe à l'élaboration de la Constitution de la Ve République. De 1959 à 1962, il est membre du Conseil constitutionnel.

En 1962, Charles de Gaulle, devenu président de la République, le nomme Premier ministre, fonction qu'il exerce durant plus de six ans, soit le plus long passage à Matignon de la Ve République. Souhaitant moderniser le pays et notamment son industrie, il met en place la politique d'aménagement du territoire (création de la DATAR, projet de nouvel aéroport international « Paris Nord », premier plan neige, développement du réseau autoroutier, etc.), et lance des projets comme le plan Calcul et le Concorde. Par ailleurs, il réinstaure la police nationale et crée l'ANPE. Lors de la crise de mai 68, il conduit des négociations qui aboutissent aux accords de Grenelle ; après la victoire du parti gaulliste aux législatives qui suivent, il est remplacé par Maurice Couve de Murville à la tête du gouvernement. Il se met alors « en réserve de la République » et siège comme député du Cantal. Lors de la campagne pour le référendum constitutionnel de 1969, il se dit prêt à briguer la présidence de la République en cas de victoire du « non ».

À la suite de la démission du général de Gaulle due à l'échec du référendum, il se porte candidat à l’élection présidentielle anticipée : il est élu président de la République avec 58,21 % des suffrages exprimés au second tour, face au président par intérim, le centriste Alain Poher. Étant le premier à incarner la Ve République après le départ de son fondateur, il poursuit la présidentialisation du régime en continuateur du gaullisme. Il nomme Premier ministre Jacques Chaban-Delmas mais, peu enthousiaste envers son désir de « Nouvelle société », il l'évince trois ans plus tard, le remplaçant par Pierre Messmer, plus conservateur. Il gouverne avec la majorité gaulliste acquise en 1968, et renouvelée en 1973.

Dans le contexte de la forte croissance des dernières années des Trente Glorieuses, Georges Pompidou continue sa politique de modernisation, symbolisée par l'utilisation présidentielle du Concorde, la naissance de grands groupes industriels et le lancement du projet de train à grande vitesse (TGV). L'État investit fortement dans les secteurs de l'automobile, l'agroalimentaire, la sidérurgie, les télécommunications, le nucléaire ou encore l'aéronautique et l'aérospatial. Il crée également le SMIC et le ministère de l'Environnement. Sa politique étrangère, pragmatique bien qu'inscrite dans le principe gaulliste d'indépendance de la France, est marquée par un réchauffement des rapports avec les États-Unis de Nixon, mais aussi par d'étroites relations avec l'URSS de Brejnev, par le lancement du Serpent monétaire européen et par la relance de la construction européenne, avec l'entrée du Royaume-Uni dans la CEE, une idée à laquelle s'opposait son prédécesseur à l’Élysée.

Bien qu'affaibli par un cancer caché aux Français, il continue d'exercer ses fonctions jusqu'à sa mort, qui intervient deux ans avant la fin de son mandat. Il est le quatrième président français dont le mandat est interrompu par la mort — après Sadi Carnot, Félix Faure et Paul Doumer — et le seul sous la Ve République (en 2021). Après un nouvel intérim d’Alain Poher et une élection présidentielle anticipée, ses ministres Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac deviennent respectivement président de la République et Premier ministre.

Alors qu’il était passionné d’art contemporain, son nom demeure connu mondialement pour le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, dont il a lancé la création, qui est inauguré en 1977 et qui répand ensuite ce nom avec ses antennes de Metz, de Malaga, de Bruxelles et de Shangai. Un musée Georges-Pompidou lui est également consacré dans sa ville natale.

Origines familiales

Le patronyme occitan Pompidor [pɔm.pi.ˈdu] (francisé en Pompidou) désigne celui « qui est originaire du Pompidou », nom de plusieurs lieux-dits dans la région, notamment à Glénat, dont un hameau est sans doute à l'origine de la famille de Georges Pompidou, mais aussi à Soturac (Lot), Millau (Aveyron), ainsi que plusieurs lieux en Corrèze, et la commune du Pompidou en Lozère. Le toponyme lui-même désignerait un petit plateau, une hauteur au sommet aplati, d'une racine pomp-, de sens obscur, et du suffixe -idor, -ador (souvent francisé en -idou, -adou). On trouve aussi des francisations différentes, notamment Pompadour, Pompidor.

Georges Jean-Raymond Pompidou est le fils de Léon Pompidou (1887-1969), instituteur puis professeur d'espagnol, conseiller municipal à Albi, décoré de la Légion d'honneur, et de Marie-Louise Chavagnac (1886-1945), institutrice. Sa sœur cadette, Madeleine Pompidou (1920-2014), agrégée de lettres classiques, épouse en 1946 Henri Domerg (1922-2015), agrégé de grammaire et inspecteur général de l'Instruction publique.

Le futur président est ainsi fils d'enseignants et petit-fils, tant du côté paternel que du côté maternel, de familles paysannes cantaliennes très modestes, même si la famille de sa mère s'était établie dans le commerce. Il est à ce titre un exemple typique de la promotion sociale par l'instruction publique sous la IIIe République : grand-père agriculteur, père professeur, fils haut fonctionnaire puis membre du personnel politique. Ses parents, enseignants républicains, admirent Jean Jaurès. Son père milite à la SFIO, ce qui conduit Georges Pompidou à faire de même dans sa jeunesse.

Années de formation

Il commence sa scolarité à Albi, où son père a été nommé. Jeune homme dilettante mais élève brillant, il obtient le premier prix de version grecque au concours général en 1927. Après avoir passé son baccalauréat au lycée Lapérouse d'Albi, il étudie en classes préparatoires littéraires au lycée Pierre-de-Fermat de Toulouse, puis à Paris au lycée Louis-le-Grand aux côtés de Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire. Hostile à l'Action française, il milite à la LAURS (faisant parfois le coup de poing avec des militants de la droite nationaliste) et s'inscrit au début de 1930 à une société secrète d'inspiration trotskiste qu'il appelle dans ses lettres « Le Front unique ». Il se passionne pour la littérature et la politique, en particulier pour la SFIO, où il admire Joseph Paul-Boncour.

Admis en 1931 à l'École normale supérieure, il est reçu premier à l’agrégation de lettres en 1934, puis diplômé de l'École libre des sciences politiques.

Il aurait alors hésité entre une carrière dans la haute fonction publique et dans les lettres.

Il effectue ensuite son service militaire au 92e régiment d'infanterie de Clermont-Ferrand en qualité d'officier de réserve.

Vie familiale

Georges Pompidou avec son épouse, Claude, en 1965.

Le 29 octobre 1935, il épouse Claude Cahour (1912-2007). N'ayant pas d'enfant, le couple adopte un fils, Alain Pompidou (Paris, 5 avril 1942), qui devient médecin-universitaire (spécialisé dans les maladies du sang et notamment le VIH), lui-même père de trois fils : Thomas (1969), Romain (1972) et Yannick (1973).

Carrière de professeur

À partir de 1935, il enseigne comme professeur de français, latin et grec en classe de troisième au lycée Saint-Charles de Marseille. En 1938, il est nommé à Paris au lycée Henri-IV, où il est chargé de classes de lettres supérieures et de préparation à l'École coloniale.

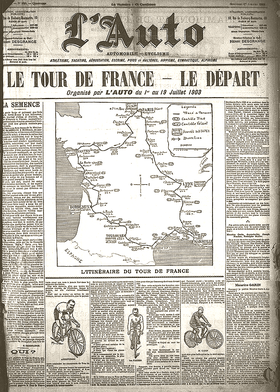

L'Auto fut le principal quotidien sportif français du 16 octobre 1900 au 17 août 1944. Fondé sous le titre L'Auto-Vélo (1900-1902), par son emblématique directeur Henri Desgrange, ce titre mit notamment en place le Tour de France. Il fut interdit de parution en 1944 car il était considéré comme ayant été favorable à l'Occupant allemand. Jusqu'à la mort d'Henri Desgrange, en 1940, il avait développé des valeurs patriotiques.

Henri Desgrange au banquet de L'Auto de décembre 1904.

Le quotidien est fondé sous le titre L'Auto-Vélo à l'instigation du comte Jules-Albert de Dion, en raison des prises de position dreyfusardes — à l'opposé des siennes — du directeur du journal Le Vélo, Pierre Giffard. Une guerre s'engage alors entre les deux titres. L'Auto-Vélo s'incline lors de la première manche en perdant en justice en janvier 1903 une partie de son titre, trop proche de celui de son concurrent. Le journal devient L'Auto le 16 janvier 1903 (premier rédacteur en chef Paul Meyan, également membre fondateur de l'Automobile Club de France). Alors que le cyclisme est le sport roi en France, cette perte d'appellation peut s'avérer fatale. Mais L'Auto réagit dès cette année 1903 en créant le Tour de France sur une idée de Géo Lefèvre, associant ainsi à jamais son nom à celui de la plus prestigieuse des épreuves cyclistes. Le Vélo ne se remettra jamais de cette innovation, abandonnant la partie le 1er novembre 1904. L'éphémère quotidien Le Monde sportif puis, son homologue plus durable Les Sports, connaissent le même sort. Un autre concurrent tente l'aventure quotidienne au début des années 1930, L'Écho des sports, mais il plafonne à 65 000 exemplaires vendus et s'oriente vers une périodicité hebdomadaire dès 1932.

L'Auto, au contenu omnisport, avait innové dès ses débuts en faisant la part belle aux résultats, même étrangers. Henri Desgrange, mort en 1940, en fut le célèbre directeur. Victor Goddet formait avec lui un efficace binôme. Goddet gérait les finances, Desgrange dirigeait la rédaction. Jacques Goddet est entré au journal après le décès de son père dans les années 1920. Formé par Desgrange, il va en devenir le fils spirituel.

Victor Goddet, journaliste sportif et gestionnaire à L'Auto,

père de Jacques et Maurice Goddet

également journalistes sportifs.

La seconde moitié des années 1930 est marquée par un tassement des ventes du titre en raison de la concurrence du quotidien généraliste Paris-Soir, qui proposait un copieux traitement du sport. Ainsi, dès le soir même, Paris-Soir publiait le récit et les classements de l'étape du Tour courue dans l'après-midi tandis qu'il fallait attendre le lendemain matin pour les trouver dans L'Auto. Afin de résister à cette concurrence, L'Auto se dote en 1937 d'une rubrique concernant l'information générale intitulée « Savoir vite ». Pendant l'Occupation, notamment entre 1943 et 1944, cette rubrique va se signaler par des communiqués hostiles à la résistance dont les membres sont désignés comme des « terroristes ». Il faut savoir que le capital de sa société était pour l'essentiel passé entre les mains de l'Occupant dont le délégué était Albert Lejeune. Celui-ci avait mandat de la « Propaganda Abteilung in Frankreich », instrument de contrôle de la presse. Cela lui a valu d’être arrêté après la Libération. Inculpé d’intelligence avec l’ennemi, condamné à mort, il est exécuté à Marseille le 3 janvier 1945. L'on comprend ainsi les raisons de l'interdiction de L'Auto à la Libération. Jacques Goddet avait cependant cessé l'organisation du Tour de France, de peur que celui-ci soit pris comme otage de la propagande de l'occupant.

Jacques Goddet, reconnu pour ses capacités en matière de presse sportive, est, en 1946, autorisé à lancer un nouveau quotidien, L'Équipe. Dès lors, ce titre occupe de fait la place de L'Auto, dont il reprend du reste les structures. En 1947, Jacques Goddet relance le Tour de France dont il partageait déjà, avant la guerre, la direction avec Henri Desgrange

Premier numéro de L'Auto-vélo

(16 octobre 1900)

Ventes journalières

1901 : 22 000 exemplaires vendus en moyenne

1903 : 33 000 exemplaires (record de vente le 1er juillet 1903 avec 65 000 exemplaires)

juillet 1913 : 320 000 exemplaires vendus en moyenne

Première Guerre mondiale : 20 000 exemplaires (pagination réduite à 2 pages)

1920 : 162 000 exemplaires

1923 : 277 000 exemplaires

1930 : 298 000 exemplaires (pointes à 650 000 exemplaires en juillet 1930)

1933 : 364 000 exemplaires (pointe à 833 000 le 24 juillet 1933)

Antoine-Marie Chamans, comte de Lavalette, né le 14 octobre 1769 à Paris et mort dans la même ville le 15 février 1830, est un officier et haut fonctionnaire français.

Il est directeur général des Postes sous le Premier Empire de 1804 à 1814 et pendant les Cent-Jours. Condamné à mort en 1815, il réussit une audacieuse évasion avec la complicité de sa femme. Il est gracié en 1822.

Le père de Lavalette, un limonadier, le destine d'abord à l'état ecclésiastique mais l'intéressé préfère rentrer dans l'étude d'un procureur, afin de se préparer à la profession d'avocat au collège d'Harcourt.

Après de bonnes études, Antoine Lavalette devient secrétaire du bibliothécaire de Louis XVI. Favorable aux idées de la Révolution, il se prononce en faveur de la famille royale lors des journées des 5 et 6 octobre 1789, 20 juin et 10 août 1792, et s'oppose aux mouvements populaires.

Il s'engage alors dans l'armée et devient officier d'état-major du général Custine en l'an II (1793), puis aide-de-camp de Baraguey d'Hilliers l'année suivante. Le général Napoléon Bonaparte, après la bataille d'Arcole (1796) en fait son aide de camp en remplacement du colonel Jean-Baptiste Muiron, tué lors de la bataille.

Il assiste aux négociations des préliminaires de la paix de Leoben (1797) en qualité de secrétaire. Puis en l'an V, Bonaparte l'envoie à Paris étudier l'esprit public, afin de l'instruire des causes de la lutte qui venait d'éclater entre la majorité des conseils et le Directoire. Le Directoire ayant découvert le but de sa mission, voulut, par des menaces, le déterminer à lui livrer la correspondance de son général ; mais Lavalette préféra la brûler.

Lavalette épouse le 22 avril 1798 (an VI) Émilie de Beauharnais (1781-1855), nièce de Joséphine de Beauharnais. Un mois après, le jeune marié part pour l'Égypte. Lavalette participe ensuite à la prise de Malte, puis est expédié en mission à Corfou, avant de rejoindre le corps expéditionnaire en Égypte.

Il revient en France avec Bonaparte peu avant coup d'État du 18 brumaire an VIII (1799). En janvier 1800, il est envoyé en mission diplomatique en Saxe et en Hesse. Enfin, après avoir été successivement administrateur de la caisse d'amortissement, commissaire central (1801), puis directeur général des Postes (19 mars 1804), (an XII) Lavalette est nommé peu après à la section de l'Intérieur du Conseil d'État. Il est également directeur du Cabinet noir, le bureau de la censure. Il est membre et commandant de la Légion d'honneur, les 4 germinal et 25 prairial an XII, (printemps 1804) il fut élevé en 1808 au rang de comte de l'Empire, et le 30 juin 1811 à celui de grand officier de la Légion d'honneur.

Lors de la Première Restauration, Lavalette participe à une conspiration menée par les généraux Drouet d'Erlon, et Lefebvre-Desnouettes.

Le 20 mars 1815, apprenant le débarquement de Napoléon, Lavalette se présente à l'administration des Postes. Le comte Ferrand, pressé de s'enfuir, demande à l'ex-ministre des Postes de signer son passeport, contrairement à la loi (le comte Ferrand est toujours le ministre et il doit signer lui-même son passeport).

Lavalette est arrêté chez lui le 18 juillet 1815 et est conduit à la Conciergerie pour conspiration contre l'état et usurpation de fonctions. Après un procès agité, il est condamné à mort le 21 novembre 1815.

Le 20 décembre (la veille de son exécution), Émilie de Lavalette et sa fille rendent visite à leur mari et père. La femme de Lavalette a prévu une évasion. Antoine revêt les vêtements de sa femme puis à l'aide de sa fille, il parvient à tromper la surveillance des gardiens avec les habits de sa femme, qui reste dans la cellule, à sa place. Avec l'aide d'Amable de Baudus, Lavalette trouve refuge dans l'appartement de fonction de Bresson chef de la division des fonds et de la comptabilité, au ministère des Affaires étrangères dirigé par le duc de Richelieu, un complice

Il quitte Paris le 8 janvier 1816 avec la complicité de trois officiers anglais : Bruce, Hutchinson et le général Robert Wilson. Il revêt l'uniforme britannique et gagne Mons, en Belgique. Puis Antoine de Lavalette se dirige seul vers la Bavière, pays où il réside plusieurs années, avec la bienveillance d'Eugène de Beauharnais, d'Hortense, ses cousins, et du roi Maximilien. Gracié en 1822, il rentre à Paris où il retrouve son épouse, Émilie, qui a perdu la raison après avoir accouché d'un enfant mort-né. Lavalette, mort sans doute d'un cancer des poumons à Paris le 15 février 1830, vivait depuis son retour dans la plus profonde retraite. Il a laissé des Mémoires. Il est enterré à Paris au cimetière du Père-Lachaise.

AFP

AFP  AFP

AFP