Date de création : 09.04.2012

Dernière mise à jour :

11.02.2025

18683 articles

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Cinéma (959)

· A à Z : Sommaire (304)

· Mannequin de charme (914)

· Monde : France (3307)

· Musique (371)

· Calendrier : Événements (333)

· Monde : Etats Unis (1156)

· Département : Meuse (213)

· Cinéma : Films à classer (151)

· Calendrier : Naissances (246)

Thèmes

air amour annonce art article background base belle blogs cadre center centerblog

Articles les plus lus· Bienvenue sur

· Alessandra Sublet

· Lui : Célébrités nues

· 28 septembre : Naissances

· Loto (jeu de la Française des jeux)

· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés

· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)

· Omar Sharif

· A (Sommaire)

· Mannequin de charme : Sommaire

· Culotte : Sous les jupes des filles

· Julia Channel

· Femme

· Brigitte Lahaie

· Maureen O'Hara

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

écrire votre commentaire... peka eme

Par Anonyme, le 17.12.2024

lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.

il est toujours aussi gentil , accu

Par cuisine2jacques, le 15.12.2024

nicole aniston

Par Anonyme, le 26.10.2024

Monde : France

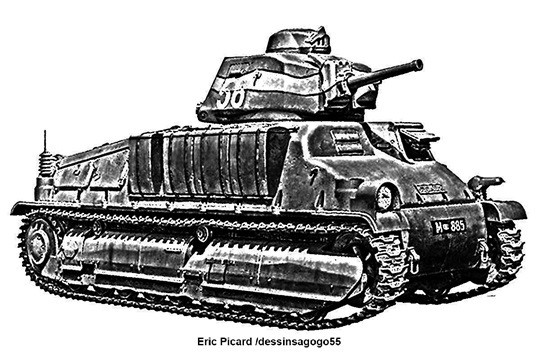

SOMUA S35

Le SOMUA S35 est un char de cavalerie français de la Seconde Guerre mondiale produit entre 1936 et 1940 par SOMUA. Avec le char lourd B1 Bis, il est considéré comme le meilleur char d'assaut français disponible en 1940.

Produit à 430 exemplaires, il est rapide, solidement blindé et équipé d'un canon antichar performant pour l'époque. Ces atouts en font cependant un char cher à produire, et fastidieux à entretenir. Durant l'invasion allemande de mai 1940, le Somua S35 s'avère un blindé efficace mais incapable à lui seul de renverser la situation. Après la défaite de 1940, les S35 sont réutilisés par les forces de l'Axe. Un modèle dérivé, le SOMUA S-40 devait être développé en juin 1940.

Développement et production

Contexte

Le 2 août 1933, l'état-major des armées françaises lance un programme de développement visant à créer un nouveau char de 6 tonnes. L'objectif principal est de remplacer les Renault FT datant de la Première Guerre mondiale, désormais devenus obsolètes. Ce programme de développement donne lieu à une période d'études et de recherches, générant ainsi plusieurs avant-projets. Finalement, deux chars aboutissent à une production, le Hotchkiss H35 et le Renault R35.

Cependant, après la Première Guerre mondiale la cavalerie française se motorise et souhaite se doter d'une automitrailleuse de combat (AMC), plus lourde et avec un équipage de trois hommes. La création de l'AMC 34 ne convient pas et la production est rapidement abandonnée. En juin 1934, le programme AMC est modifié, un blindage de 40 mm est imposé pour la caisse, en plus d'une masse totale de 13 tonnes et de l'adoption de la tourelle APX-1. Renault reprend alors les études déjà commencées, mais la Société d'outillage mécanique et d'usinage d'artillerie (SOMUA) dépasse Renault et présente son prototype, approuvé le 26 juin 19341. Le prototype subit des essais entre avril et août 1935.

Développement initial

Durant sa phase de conception, le S35 est étudié pour être un char innovant. Il s'agit du premier char français équipé d'un blindage incliné en fonte de haute qualité. Ce type de blindage gagne en épaisseur effective, grâce à l'angle de la plaque, et permet de faire plus facilement ricocher les obus. Il est armé d'un nouveau canon de 47 mm SA35 de 32 calibres semi-automatique à haute vitesse initiale (à 30° d'incidence : perforation de 39 mm à 100 m, 33 mm à 500 m, 26 mm à 1 000 m pour une vitesse initiale de l'obus de 660 m/s). Le SOMUA est considéré comme l'un des premiers chars modulaires. Il est composé de 4 sections reliées par boulonnage : la partie inférieure constituée de 2 sections contient le moteur, la transmission, les commandes et porte la suspension boulonnée sur ses flancs, les deux autres sections formaient la superstructure. La section arrière recouvre le compartiment moteur-transmission, tandis que la section avant loge le compartiment de combat et supporte la tourelle. Les chenilles agissent indépendamment l'une de l'autre, permettant ainsi au char de tourner rapidement sur lui-même à l'arrêt. Son moteur de 190 ch à 2 000 tr/min, couplé à une transmission à 5 rapports, lui permet d'atteindre plus de 30 km/h en tout terrain, surpassant ses homologues français et même le Panzer III allemand.

Toutefois, certains défauts entravent les qualités du char. En raison des errements de l'époque, seul le char du chef de peloton était équipé d'une radio ER 29, d'une portée de 5 km rarement atteinte, dans la mesure où une simple ligne d'arbres suffisait à bloquer la transmission, en plus d'un son de mauvaise qualité souvent inaudible. Le chef de char est donc contraint de correspondre avec ses subordonnés à l'aide de pavillons de transmission ou d'une estafette. Le projet d'équiper le char d'un ER 28 est donc mis à l'étude pour équiper les chars subordonnés, mais il ne peut entrer en service avant le 10 mai 1940. De plus, sur les premiers modèles de S35, la douille éjectée de la culasse peut frapper le poste de radio placée derrière le chef de char et ainsi le mettre hors service. Le char emporte un équipage de 3 personnes, la tourelle monoplace APX, exigüe et mal conçue, rendait difficile la tâche du chef de char qui faisait aussi office de chargeur et de pointeur, ralentissant grandement la mise en œuvre de l'armement principal. Cette faiblesse est cependant légèrement compensée par le fonctionnement semi-automatique du canon de 47 mm. La visibilité est également assez médiocre, problème qui touche l'ensemble des chars français de l'époque, et rend alors extrêmement difficile la localisation de l'ennemi et l'observation du terrain. Son entretien est compliqué, pour œuvrer sur le moteur, les mécaniciens doivent démonter les éléments du blindage, une opération qui prend près de 13 heures.

Production

Le char entre en service en 1936, mais sa production est réduite entre 1938 et 1939 sur demande de l'État-Major des armées, en plus de mouvements sociaux qui perturbent la production de l'usine. En outre, le S35 est cher à produire : environ 982 000 Francs par unité (sans la tourelle et l'armement). Finalement, seuls 430 exemplaires sortent des chaînes d'assemblage.

Histoire opérationnelle

Bataille de France

Les S35 produits sont concentrés dans les divisions légères mécaniques (DLM), comme le font les Allemands avec leurs Panzerdivision. D'autres équipent le 3e régiment de cuirassiers de la 4e division cuirassée et le 7e régiment de cuirassiers (indépendant). Néanmoins, beaucoup de chars français tombèrent en pannes mécanique ou en pannes d'essence, car les services de l'intendance étaient totalement dépassés par la rapidité des opérations imposées par la progression très rapides des panzer-divisionnen. Le SOMUA S-35 participe avec succès le 12 mai 1940 à la bataille de Hannut en Belgique, première bataille rangée de blindés de la Seconde Guerre mondiale, où l'épaisseur et l'inclinaison de son blindage lui permettent de résister efficacement aux tirs des canons 3,7-cm KwK 36 L45 des Panzers III ou 7,5-cm KwK 37 des Panzers IV allemands. Seuls les canons anti-aériens de 88 mm allemands arrivent à stopper les S35, alors que le canon de 47 mm français peut en théorie transpercer tout le blindage des chars allemands de l'époque. Le corps de cavalerie remplit sa mission retardatrice jusqu'au 14 mai 1940. Après la perte des trois DLM, elles sont reconstituée début juin 1940, avec une dotation réduite en S35.

Saisies allemandes

À la défaite de la France, les Allemands saisissent les S35 restants (environ 297) et les réutilisent comme Beutepanzer sous la dénomination de Panzerkampfwagen 35-S 739(f) après remplacement du tourelleau à coupole APX par un tourelleau trappe à deux battants comme sur les panzers. Ils sont reconverti en chars d'entraînement ou pour le maintien de l’ordre, et notamment le combat contre les résistants. Alors que certains sont envoyés sur le front de l'Est, d'autres combattent en Finlande contre l'Armée rouge (l'un d'eux s'y fait même capturer). La Wehrmacht utilise également des SOMUA S-35 pour lutter contre les FFI pendant la libération de Paris en août 1944.

Autres utilisations

Des S-35 furent cédés à l'armée italienne.

Deux SOMUA S35, capturés par les partisans yougoslaves, reprennent du service dans le camp allié, l'un d'eux avec une tourelle modifiée par l'ajout d'un caisson blindé pour accueillir un canon Mk.V de 6pdr (57 mm).

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

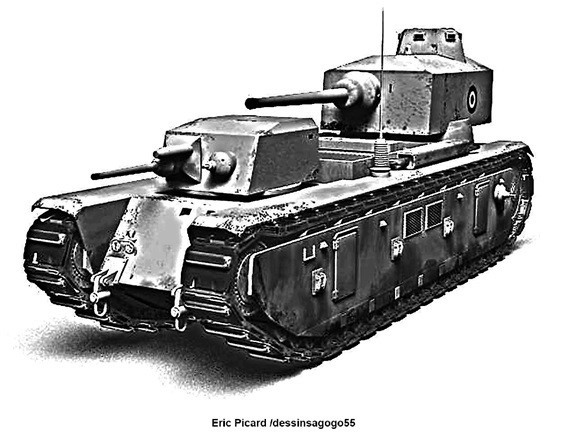

FCM F1

Le FCM F1 est un prototype de char de rupture français de la Seconde Guerre mondiale.

Origines

Dans les années 1920, la France fait usage d'une typologie des chars, classifiés selon leur masse. Les plus de 50 tonnes rejoignent les chars lourds, au-delà de 100 tonnes, les chars super-lourds. Le rôle ou type vient s'adjoindre à la classe : char de bataille, char d'arrêt, char d'assaut ou forteresse terrestre. Le premier char lourd de plus de 50 t fut le FCM 2C de 68 t avec sa version canonnière FCM 2C bis avec obusier de 155 mm.

Le programme de 1926 à 1928 de Char d'arrêt, où char de bataille à la mission de stopper l'avancée ennemie par attraction de son tir, amène le projet d'un char de cinquante tonnes, cependant le concept de FCM est celui d'un super lourd de cent tonnes. En février 1929, FCM travaille sur un nouveau plan d'un blindé, plus léger, de 65 t. Cependant, par défaut de budget celui-ci se termine le 17 mai 1929.

Le 4 mai 1936, le Conseil Consultatif de l'Armement, sous l'autorité du général Julien Dufieux, décide de développer un nouveau char lourd. Il devra respecter les spécifications minimales suivantes imposées le 12 novembre 1936 : masse maximale de 45 tonnes métriques, immunité à tout tir de 75 mm AP tiré au-delà de 200 m, rayon d'action de 200 km, armement composé d'un canon de coque de 75 mm et d'une tourelle de 47 mm. Il devait être une version agrandie du char B1.

Un mois après le début de la Seconde Guerre mondiale, sur le rapport des Corps Francs projetés à partir de la ligne Maginot sur les défenses de la ligne Siegfried, la décision est prise de constituer un blindé capable d'affronter cette menace.

Le FCM F1

Le FCM F1 où FCM modèle Forteresse 1 est un char de rupture ou char super-lourd de type « Forteresse terrestre » destiné à briser les lignes blindées et fortifications ennemies, développé en France par les Forges et Chantiers de la Méditerranée. Douze exemplaires de ce modèle F1 ont été commandés en 1940 pour remplacer le char 2C. Il est prévu une production de deux exemplaires par mois début 1941

Sa conception a été basée sur sa mission principale, de l'assaut des points les plus fortifiés de la ligne Siegfried.

Seul un char de démonstration a été conçu et armé pour la présentation officielle. Toutefois, tous les rapports concernant ce char ont été capturés par l'envahisseur allemand. Lorsque les Allemands capturèrent Le Havre, un FCM F1 était en phase de fin de montage des tourelles, les plans furent capturés, le modèle et l'usine détruits sans autre forme de procès.

Le char était massif avec 139 tonnes, un équipage de 9 cuirassiers, 10 m de long sur 3 de large, un blindage feuilleté de 120 mm de front et arrière, 100 mm de flanc pouvant encaisser jusqu'aux tirs de pièces d'artilleries de 150 mm ou anti-chars de 128 mm de la ligne Siegfried et des plus hauts calibres allemands de l'époque.

Deux moteurs de 550 CV amenaient ses 139 tonnes à 24 km/h sur route, avec seulement une infime perte de vitesse en montée. Par contre sa mécanique empêchait toute accélération dans les descentes.

Ce principe devait permettre au FCM F1 d'évoluer sur toute surface, jusqu'à d'importantes inclinaisons même de face en descente sans perte de contrôle tout en maîtrisant la manœuvre.

Sa masse de 139 tonnes le rendait capable d'écraser la protection dite dent de dragon en toute aisance, dans la limite de sa manœuvrabilité.

Un blindage révolutionnaire

La sidérurgie lourde française était à ce moment-là la meilleure, grâce aux éléments majeurs, variés et rares que fournissaient les colonies de la France. Cette supériorité sidérurgique fut ensuite à l'avantage de l'Allemagne lors de l'occupation par l'usage des méthodes françaises. Ainsi, à épaisseur égale, certains blindages français avaient de meilleures performances que les blindages allemands. Cette efficacité sera encore améliorée par l'emploi d'angles innovants.

Le FCM F1 était doté d'un blindage feuilleté répartissant l'impact de la munition sur la totalité de sa surface, amenant non seulement la perte de pénétration, de cinétique, mais retournant une partie de la puissance d'impact contre la munition elle-même en la freinant, jusqu'au rebond dans le cas d'un impact en angle obtus ou même de face de manière permanente d'une munition jusqu'au 90 mm, protégeant par là même l'équipage de l'onde de choc.

Seul un doute persista à sa conception quant aux projectiles explosifs de haut calibres qui pourraient par frappe successives amener la brisure du blindage, ôtant sur la totalité de la face fendue sa capacité de répartition du choc.

Armement

Tourelle avant

Sa tourelle avant était de 47 mm explosif haute cadence de tir avec mitrailleuse coaxiale pour neutralisation de véhicules d'infanterie et de points de sauvegarde légers et moyens d'infanterie (tranchées, casemates moyennes…). Une seconde version de la tourelle avant fut prévue — toujours avec mitrailleuse 8 mm coaxiale — emportant un canon de 75 mm à barillet, avec munitions à têtes creuses et explosives, pour une version antichar et d'autoprotection. Une version antiaérienne a été envisagée en tourelle avant par deux mitrailleuses 37 mm Schneider modèle 1930 ou un canon Bofors de 40 mm avec mitrailleuse 8 mm coaxiale.

Tourelle arrière

La tourelle arrière était un 90 mm, d'origine d'artillerie antiaérienne, haute cadence de tir à 12 coups par minute, faisant feu des obus de 10 kg à 845 m/s, munition perforante explosive, devant exploser 100 millisecondes après avoir percé, pour faire sauter les pans de béton armé, neutraliser les personnels, faire détoner les munitions de casemates comme de blindés. La munition standard de 90 mm, calibre 50 AA (antiaérien) à fragmentation pouvant atteindre 13 000 m d'altitude pouvait également être embarquée. Une seconde version fut envisagée, de 105 mm, cette fois en munitions de rupture, c'est-à-dire destinées à arracher une part du blindage percé l'amenant à haute température et lui fournissant une part de la force d'impact pour en faire usage de projectile secondaire augmentant ainsi de manière exponentielle spontanée la puissance initiale de la munition.

Armement secondaire

Quatre à six mitrailleuses Hotchkiss de 8 mm, dont une de chaque côté et à l'arrière, assuraient sa protection rapprochée contre l'infanterie

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Fréhel (chanteuse)

Marguerite Boulc'h dite Fréhel, née dans le 17e arrondissement de Paris le 13 juillet 1891 et morte le 3 février 1951 dans le 9e arrondissement de Paris, est une chanteuse française qui a marqué la période de l'entre-deux-guerres.

Surnommée "la môme Pervenche" à ses débuts, elle devient Fréhel en hommage à ses racines bretonnes, avant de conquérir le Paris de la Belle Époque.

Après la Grande Guerre, et une longue absence, Paul Franck la relance à l'Olympia fin 19233. "L'inoubliable inoubliée" regagne le coeur du public et impose de nouveau son répertoire réaliste dés 1925. À la fin des années 20 et durant les années 30, elle enregistre l'essentiel de sa discographie (La Java Bleue, etc) ; elle apparait au générique de nombreux films, dont le célèbre Pépé le Moko qui lui offre une scène d'anthologie avec Jean Gabin. La seconde guerre et une santé chancelante à force d'excès l'éloignent progressivement du music-hall. Elle meurt seule dans un hôtel de Pigalle en 1951.

Biographie

Son acte de naissance indique que Marguerite Boulc'h est née le 13 juillet 1891 à Paris, au numéro 109 du boulevard Bessières. Elle est la fille d'un couple de Bretons originaire de Primel-Trégastel, hameau de la commune de Plougasnou (Finistère); son père Yves Marie Boulc'h est cheminot1, sa mère Marie-Jeanne, née Daniel, est cuisinière. La petite Marguerite passe les premières années de sa vie auprès de sa grand-mère, à Primel-Trégastel, et grandit à la ferme jusqu'à ses quatre ans.

À neuf ans, elle chante déjà dans les rues populaires de Paris, ou dans des estaminets de hasard. Quand vient l'heure de gagner son pain, elle vit encore chez ses parents au 14 rue Vallier (actuelle rue Louise-Michel) à Levallois-Perret. Elle trouve une place dans l'entreprise Cérébos pour laquelle elle livre du sel dans les restaurants de la capitale. Marguerite découvre le Paris des nantis, mais, libre et indisciplinée, elle est vite renvoyée. Elle se rapproche alors de l'éditeur de chanson Labbé, rue de l'Échiquier, où elle parfait son chant, sa voix et se construit un petit répertoire. En parallèle, elle devient vendeuse de rénovateurs faciaux dans une pharmacie de la rue d'Aboukir. Elle fait du porte à porte. C'est ainsi qu'elle rencontre la « Belle Otero », une courtisane flamboyante et une artiste adulée. Caroline Otéro admire la voix, l'audace et la liberté de la jeune femme ; elle la protège discrètement pour ses premiers pas dans le monde du music-hall. Une chanson, Mam'zelle Pervenche, créée par Dalbret, lui donne son nom d'artiste. Elle obtient son premier contrat de « diseuse » à l'Univers, un bel établissement, avenue de Wagram, sous le nom de Pervenche; nous sommes en 1905.

Son "contralto rapeux", comme l'appelle Colette dans La vagabonde (Colette s'inspire de Fréhel pour son personnage Jadin), commence à la faire connaître entre 1905 et 1910. En 1908, sous le nom de Pervenche - Fréhel, elle est la première femme en France à graver un disque 78 tours (C'est une gosse / Fanfan d'amour - Odeon).

Fréhel en 1908.

À l'automne 1911, Maurice Chevalier la quitte pour Mistinguett. Bien qu'auréolée de succès, Fréhel fuit une vie sentimentale désastreuse et finit par plonger dans l'alcool et la drogue.

Fin 1913, elle part pour la Roumanie, chante à Bucarest au théâtre de l'Odéon, avant de rejoindre Petrograd (actuelle Saint-Petersbourg) sur la demande de la duchesse Anastasia de Mecklembourg-Schwerin, cousine du tsar Nicolas II. Elle se produit au théâtre de L'Aquarium devant les grands-ducs. Le premier conflit mondial la cueille donc en Russie en 1914. Sur le chemin du retour en France, elle s'arrête à Bucarest. Là, elle chante, devient célèbre, et finit même protégée par la famille royale. Elle tombe très amoureuse d'un officier roumain qu'elle suit sur le front Est ; elle s'installe à Piatra Neamț, au nord de Bucarest, dans une ferme où elle restera jusqu'à la fin de la guerre malgré la mort de l'officier en 1916. Elle sombre dans la dépression.

En 1918, la guerre terminée, elle reprend le bateau pour la France. Une escale la mène à Constantinople où elle restera finalement 5 années aux prises avec ses démons. Elle tombe dans la drogue et la prostitution occasionnellement. En 1923, le consulat français à Constantinople la fait rapatrier de force ; elle est dans un état physique désastreux.

Accueillie à Paris par son ex-mari Robert Hollard et Montéhus qu'elle admirait, l'« inoubliable inoubliée » se requinque doucement. Elle se relance officiellement sur les planches de l'Olympia le 28 décembre 1923. Le public ne se lasse pas de ses couplets réalistes et de cette personnalité hors du commun. De nouveau, elle triomphe au music-hall. En 1932, elle se produit au cabaret Le Bosphore, rue Thérèse.

Les portes du cinéma s'ouvrent également. Elle tourne dans une vingtaine de films, dont Cœur de lilas en 1931, Le Roman d'un tricheur en 1936, La Maison du Maltais en 1938. Elle interprète J'attends quelqu'un, dans Amok en 1934, Où est-il donc ? dans Pépé le Moko en 1936 et La Java bleue dans Une java en 1939.

Le 30 avril 1935, elle épouse à Paris Georges Boettgen. C'est un fiasco. Sa carrière décline peu à peu.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, par la force des choses, elle chante moins. Elle effectue cependant trois tournées en Allemagne pour soutenir les prisonniers français, on le lui reprochera mollement à la Libération. Elle avait pourtant enregistré en 1935 Il n’est pas distingué — une chanson écrite par Marc Hély sur une musique de Paul Maye — où elle se moquait nommément d'Hitler.

Après la Libération, elle connait la dèche. On la retrouve concierge d'un immeuble situé à l'angle de la rue Ballu et de la rue Blanche, dans le 9e arrondissement de Paris. Les années d'après guerre sont très difficiles pour Fréhel qui ne trouve plus beaucoup d'engagements.

En 1950, Robert Giraud et Pierre Mérindol invitent Fréhel à se produire devant le public parisien dans une ancienne salle de bal, les Escarpes, située près de la place de la Contrescarpe. Ce sont parmi les dernières apparitions publiques de la chanteuse.

Tous ses drames et ses excès auront raison de sa santé. C'est dans une chambre sordide d'un hôtel de passe, au 45 de la rue Pigalle, qu'elle meurt seule le 3 février 1951. Elle est inhumée au cimetière parisien de Pantin (division 23) ; une foule importante assiste à son enterrement.

Depuis, de nombreux artistes se sont réclamés de son héritage : Charles Trenet, Serge Gainsbourg, Jacques Higelin, Mano Solo, Renaud, Régine, les Garçons Bouchers.

Son activité cinématographique s'étale de 1931 à 1949.

On l'entend une dernière fois en 1950 sur Radio-Lausanne (un disque Pyral de cette ultime intervention a été conservé).

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diane Leyre : Miss France 2022

Diane Leyre, née le 10 juillet 1997 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), est une reine de beauté et animatrice de radio française. En 2021, après être devenue Miss Île-de-France, elle est élue Miss France 2022. Elle est la 92e Miss France, étant la seizième originaire d'Île-de-France et a représenté la France à l’élection de Miss Univers 2023.

Biographie

Famille et études

Née le 10 juillet 1997, Diane Leyre est originaire de Camargue par son père, homme d'affaires dans l'immobilier, et d'une mère hôtesse de l'air ; elle a un frère aîné. Elle est par ailleurs la grande-cousine d'Illana Barry, Miss Languedoc-Roussillon 2020 et prix de l'élégance à Miss France 2021.

Elle est titulaire d'un baccalauréat économique et social à l'Institut de l'Alma. Elle étudie ensuite durant quatre années, avec une bourse au mérite, à l’IE University de Madrid, où elle obtient une licence en administration des affaires. Elle est trilingue, parlant espagnol, anglais et français . Au moment de son élection comme Miss France, elle est promotrice immobilière. En 2020, Diane Leyre lance la marque Ohana Paris, qui propose différentes sangles de sac

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

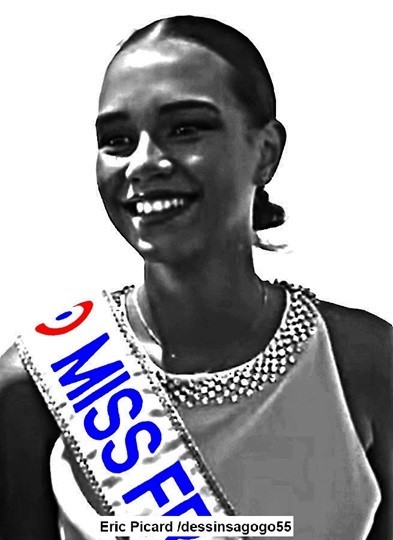

Indira Ampiot : Miss France 2023

Indira Ampiot, née le 19 septembre 2004 à Basse-Terre, en Guadeloupe, est une reine de beauté française. Elle est élue Miss Guadeloupe 2022 puis Miss France 2023 devenant ainsi la 93e Miss France et la 4e Miss Guadeloupe couronnée.

Biographie

Enfance et famille

Indira Ampiot naît le 19 septembre 2004. Ses parents sont divorcés. Elle a un grand frère, Brice Ampiot, de quatre ans son aîné. Du côté de son père, elle considère Giulia qui est la fille de sa belle-mère comme sa demi-sœur.

Son grand-père maternel est d'origine indienne, son prénom signifie « beauté » en sanskrit. Elle a également des origines bretonnes et guadeloupéennes.

Son père, Didier Ampiot, a une agence de communication et de marketing.

Sa mère, Béatrice Téjou, travaille à la Sécurité sociale et s'occupe des voyages des agents. Elle a également participé à l'élection de Miss Guadeloupe en 1998, terminant première dauphine, après avoir été Miss Basse-Terre.

Indira Ampiot est la nièce de Frédéric Tejou (en), joueur de football professionnel.

Études

En juillet 2022, elle obtient son baccalauréat avec mention. Elle est passionnée de dessin et de théâtre. Elle n'a pas commencé ses études supérieures mais elle souhaite intégrer une école de communication avec pour objectif de se spécialiser dans la communication publicitaire visuelle et dans le design

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

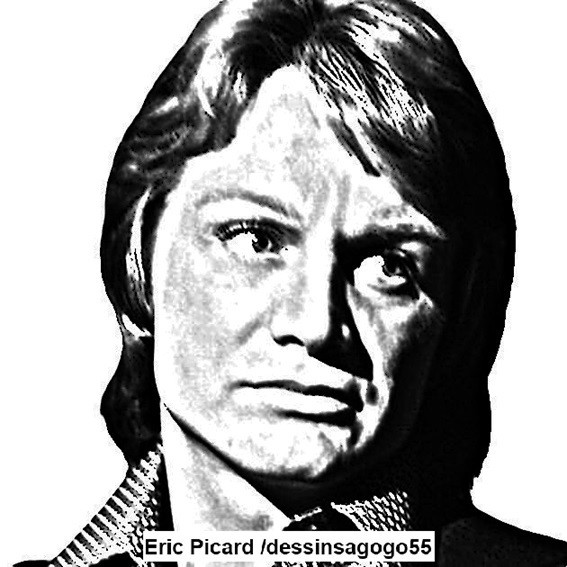

Claude François

Son père, Aimé, Français originaire d'Égypte, est contrôleur du trafic sur le canal de Suez, lors de sa naissance le 1er février 1939, à Ismaïlia en Égypte.

Il porte les prénoms Claude, Antoine, Marie. Il était de tradition chez les François d'appeler les garçons par un prénom commençant par un A, mais Chouffa, sa mère avec son caractère trempé d'italienne a su imposer le prénom de "Claude", Antoine fut donc attribué en deuxième prénom et Marie étant le prénom de la Vierge pour protéger l'enfant.

Sa mère, Lucia alias Chouffa, originaire de Calabre en Italie, s'occupe du foyer familial.

Frère : aucun.

Sœur : une seule (Josette François)

Claude François a aussi deux enfants, Claude Junior alias Coco, et Marc.

Sa famille est expulsée d'Égypte (avec de nombreux Français et Britanniques) lors de la nationalisation du canal de Suez ; il arrive avec ses parents à Marseille en 1956. La famille s'installe à Monaco puis à Nice.

Il apprend le piano, le violon et la batterie.

Il trouve une place de batteur dans un orchestre de quartet de jazz à Monte-Carlo, place que son père refusera tout d'abord car celui-ci souhaitait que son fils soit comptable (réf: Clo-Clo, le film de sa vie)

C'est à l'hiver 1960 qu'il arrive à Paris sur les conseils de Brigitte Bardot et de Sacha Distel avec Janet Woolcoot, qu'il a épousée le 5 novembre 1960 à Monaco.

Mars 1961 : son père décède d'une maladie des poumons, se laissant mourir, persuadé que la France l'a abandonné.

1962 : premier succès avec Belles belles belles.

1963 : Claude François demande à Michel Bourdais, dessinateur à Salut les copains, de réaliser son portrait. Il qualifiera de « merveilleux » ce dessin hyperéaliste qui est devenu par la suite, très célèbre.

1964 : Claude François à l'Olympia

1966 : apparition des Clodettes, ses danseuses.

1967 : il compose avec Jacques Revaux et écrit avec Gilles Thibaut le titre Comme d'habitude, à la suite de sa rupture avec la chanteuse France Gall, qui sera adapté en anglais par Paul Anka (My Way) et repris notamment par Frank Sinatra Elvis Presley et Sid Vicious (mais avec des modifications du texte).

13 mars 1967 : Claude François et Janet Woolcoot divorcent. Elle l'avait quitté au printemps 1962 pour Gilbert Bécaud qu'elle avait rencontré à l'Olympia.

1967 : il fonde sa maison de disques Flèche. Il rencontre Isabelle Forêt qui donne naissance à Claude Junior le 8 juillet 1968 et Marc le 15 novembre 1969. Sa chanson Parce que je t'aime mon enfant est adaptée en anglais et reprise par Elvis Presley, sous le titre My Boy.

14 mars 1970 : malaise pendant un concert à Marseille salle Vallier,

17 mai : accident de voiture sur l'autoroute du sud près d'Orange, un pneu éclate, Claude saura faire par la suite la « publicité » de cette marque de pneu à chaque interview qui suivirent. Son nez est fracturé et les pommettes éclatées. Il devra subir une rhinoplastie.

1972 : Il reprend le journal Podium qui devient rapidement la plus grosse publication pour les jeunes.

Séparation d'avec la mère de ses enfants. Il rencontrera Sofia, une suédoise avec laquelle il restera quatre ans.

1973 : un fan l'agresse lors d'un concert.

1975 : il est une victime collatérale d'un attentat de l'IRA dans son hôtel Hilton de Londres. Il doit la vie à une passante qui prendra la déflagration de plein fouet.

1977 : il découvre que les droits qui lui ont été versés pour les adaptations de My Way, qui est devenu un succès mondial, n'ont pas été calculés correctement. Son dossier lui permet cependant d'obtenir gain de cause vers la fin de l'année. Le 26 juin, il se fait tirer dessus alors qu'il est au volant de sa voiture, en chemin vers son moulin de Dannemois. Il échappe miraculeusement à la mort alors que la course poursuite avec ses agresseurs a duré pendant une dizaine de kilomètres.

Son dernier titre sera Alexandrie Alexandra (composé à l'automne 1977). Claude François meurt le 11 mars 1978, par électrocution dans la salle de bains, boulevard Exelmans à Paris, alors qu'il tentait de redresser une applique en cuivre qui était de travers sur le mur au dessus de la baignoire. Il devait, l'après-midi même (il était déjà en retard) participer à l'émission Rendez-vous de Michel Drucker. Un flash spécial à la radio et à la télévision annonce, à 16 heures, son décès.

15 mars 1978 : son nouveau 45 tours Alexandrie, Alexandra arrive chez les disquaires, jour de ses obsèques qui eurent lieu en l'église d'Auteuil, à Paris.

Il est enterré au cimetière de Dannemois (Essonne) où sa tombe est l'objet de nombreuses visites. Il était propriétaire du moulin du village, aujourd'hui transformé en musée.

Le 11 mars 2000, une place Claude-François est inaugurée à Paris, boulevard Exelmans dans le 16e arrondissement, au pied de son ancien domicile parisien.

En 2005, une rue d'Ismaïlia est également baptisée en son honneur.

La discographie de Claude François comporte un peu plus de 400 titres, (près de 500 chansons avec les versions en public). Il en a commercialisé près de 400, ce qui démontre une volonté de travail hors du commun. La liste du lien ci-dessus concerne environ 380 titres différents commercialisés et un relevé exhaustif des essais et répétition. La discographie étrangère de Claude François comporte des titres en anglais, en italien, en espagnol et même en japonais. Il sortit 278 titres en France et en Français (car les chiffres donnés au-dessus comprennent les versions étrangères).

Il est le sixième plus gros vendeurs de disques en France derrière Johnny Hallyday, Michel Sardou, Jean Jacques Goldman, Celine Dion et Sheila.

On peut déduire de cette discographie certains éléments :

Son attachement à sa première parolière Vline Buggy, et plus tard aux paroliers Gilles Thibaut, Eddy Marnay, Jean-Michel Rivat, Michèle Vendôme, Yves Dessca (qui deviendra producteur de Gloria Gaynor), Jacques Plante, Pierre Delanoë et Didier Barbelivien.

En 1977, il marque sa volonté de donner un sens plus pointu à ses chansons en faisant appel à Étienne Roda-Gil.

Il ne compose et écrit personnellement que très peu de chansons, mais elles sont un indice de ses préoccupations personnelles. Dans la première partie de sa carrière, comme tous les chanteurs français yéyés de l'époque, il va surtout faire des reprises qu'il adapte au public français, les titres anglais originaux n'étant pas distribués ou tout simplement directement cédés à l'exportation pour adaptation.

Si Claude François s'inspire souvent de la Motown, particulièrement du compositeur Lamont Dozier, associé aux frères paroliers-producteurs Brian & Eddie Holland, il fait également appel aux compositeurs français. Ainsi, il fait appel à Patrick Juvet, Alice Dona, Alain Le Govic (plus connu sous le nom d'Alain Chamfort) et Jacques Revaux qui composera Comme d'habitude. Mais c'est surtout Jean-Pierre Bourtayre qui, s'inspirant des sources de la Motown, lui composera ses plus grands succès.

Sa minutie lui fait modifier toutes les partitions et paroles qui lui sont présentées comme pour Comme d'habitude qui s'inspire de sa rupture avec France Gall. Il est l'auteur du titre "Belles belles belles", que Vline Buggy à l'origine avait intitulée "Rien rien rien".

Pour la plupart des chansons, un extrait sonore de 30 secondes est disponible sur le site de D. Vallin ou sur Amazon.

À ce jour (2007), environ 70 millions d'albums ont été vendus.

Albums

1962 : Le nabout twist (sa toute première chanson qui sera peu connue en France) mais dont il dut changer les paroles car certains passages étaient en arabe. On était alors en pleine guerre d'Algérie.

1962 : Belles, Belles, Belles (c'est sa première chanson à succès : il devient une vedette)

1962 : Marche tout droit

1963 : Si j'avais un marteau

1964 : Donna, donna

1964 : J'y pense et puis j'oublie

1965 : Même si tu revenais

1967 : Comme d'habitude (c'est la troisième chanson la plus interprétée dans le monde)

1968 : Eloïse

1969 : J'attendrai

1969 : Un monde de musique

1969 : Tout éclate, tout explose

1969 : Claude François à l'Olympia

1970 : Le monde extraordinaire de Claude François

1970 : Le jouet extraordinaire

1971 : C'est la même chanson

1971 : Tournée été 71

1971 : Il fait beau, il fait bon

1972 : Y'a le printemps qui chante

1972 : Le lundi au soleil

1973 : Je viens dîner ce soir

1973 : Sha la la

1973 : Chanson populaire

1973 : Claude François sur scène

1974 : Le mal aimé

1974 : Le téléphone pleure (c'est son plus grand succès)

1975 : Toi et moi contre le monde entier

1975 : Pourquoi pleurer

1975 : Été 75

1975 : Le chanteur malheureux

1976 : Cette année-là

1976 : À 17 ans

1976 : Pour les jeunes de 8 à 88 ans

1976 : Le vagabond

1977 : Je vais à Rio

1977 : Magnolias for ever

1977 : Toi et le soleil

1978 : Bordeaux rosé

1978 : Alexandrie, Alexandra (c'est sa dernière chanson)

1993 : Hommages

1996 : Le monde extraordinaire de Claude François

1996 : En vrai

1998 : Danse ma vie (Remix)

1998 : Les concerts inédits de musicorama

1998 : Eloïse - 65/69

1998 : Bernadette - 68/75

2003 : J'attendrai

2004 : Comme d'habitude

Filmographie

1977 : Drôles de zèbres, film de Guy Lux

2004 : Podium, film pastiche sur les sosies de Claude François.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Fran%C3%A7ois | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | Musique : Postes (Sommaire) | ||||||||||||||||||||||||||

| BIOGRAPHIE | Claude François | ||||||||||||||||||||||||||

| Claude François : Belinda | |||||||||||||||||||||||||||

| Claude François : Comme d'habitude | |||||||||||||||||||||||||||

| Claude François : Dis lui | |||||||||||||||||||||||||||

| Claude François : Même si tu revenais | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Clémence Botino, Miss France 2020

Clémence Botino, née le 22 janvier 1997 à Baie-Mahault, est une reine de beauté française. Elle est élue Miss Guadeloupe 2019 puis Miss France 2020, devenant la 90e Miss France et la 3e Miss Guadeloupe couronnée. Elle se classe neuvième à l'élection de Miss Univers 2021 et va représenter la France au concours Miss Monde 2023.

Biographie

Jeunesse

Clémence Botino a des origines indo-caribéennes de sa mère, afro-caribéennes et européennes de son père.

Elle a un frère, Lucas, de deux ans son cadet.

Études

Elle obtient un baccalauréat scientifique avec mention « très bien » en 2014. À l'âge de 17 ans, elle vit pendant une année aux États-Unis et suit des études dans une école internationale située à Miami, pour parfaire son anglais.

Après deux années de classes préparatoires littéraires au lycée Gerville-Réache, elle s'installe à Paris en 2017 pour étudier en troisième année de licence puis en première année de master d'histoire de l'art à la Sorbonne. Elle se spécialise dans l'étude de l'histoire de la mode avec comme ambition, au moment de son élection de Miss France, de devenir conservatrice du patrimoine. Elle prépare dans le cadre de ses études un mémoire dont le sujet est « L'histoire de la mode aux Caraïbes ».

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Amandine Petit : Miss France 2021

Amandine Petit, née le 30 septembre 1997 à Caen (France), est une reine de beauté française. Elle est élue Miss Normandie 2020 puis Miss France 2021, lors du centenaire du concours. Elle est la 91e Miss France.

Situation personnelle

Jeunesse

Amandine Petit naît à Caen le 30 septembre 1997 et grandit dans la commune de Bourguébus. Elle est la fille cadette de Nathalie Petit, qui travaille à l'office de tourisme de Caen, et de Jean-Luc Petit, surveillant pénitentiaire. Elle a une grande sœur, Pauline, de trois ans son ainée.

Études

Après avoir tenté les concours infirmiers, elle se lance dans un BTS Négociation et relation clients. Après deux ans, elle repasse les concours infirmiers, qu'elle obtient, puis intègre l'IAE de Caen en licence 3.

Ensuite, elle suit un master 2 Management des établissements et structures gérontologiques, toujours à l'IAE de Caen, dans le but d'accéder au poste de direction en EHPAD ou en résidence autonomie.

Vie privée

Au moment de son élection comme Miss France, Amandine Petit est en couple depuis plusieurs années avec un étudiant

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Miss France (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : 2024 | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Valérie Bègue : Miss France 2008

Valérie Marie Christelle Bègue, née le 26 septembre 1985 à Saint-Pierre à La Réunion, est une reine de beauté, comédienne et présentatrice de télévision française. Elle a été élue Miss Réunion 2007, puis Miss France 2008. Elle est la 78e Miss France.

Succédant à Rachel Legrain-Trapani, elle est la deuxième lauréate représentant La Réunion après Monique Uldaric, élue Miss France 1976 à Évry. Toutefois, à la suite d'une controverse sur des photographies parues dans la presse à scandale, elle est remplacée par Laura Tanguy, sa deuxième dauphine, dans toutes les représentations officielles aux côtés de Geneviève de Fontenay, y compris aux élections de Miss Monde et Miss Univers. Malgré cela, elle reste Miss France et participe à diverses actions caritatives relatives notamment à la lutte contre le cancer et contre la mucoviscidose.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Miss France (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : 2024 | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Armand Marrast

Armand Marie François Pascal Marrast est un journaliste et homme politique français né à Saint-Gaudens (Haute-Garonne) le 5 juin 1801 et mort à Paris le 10 mars 1852. Il milita dans l'opposition libérale sous la Restauration, prit part à la révolution de 1830 et participa au mouvement républicain sous la monarchie de Juillet.

Armand Marrast débute dans l’enseignement comme répétiteur au collège d’Orthez, puis professeur de rhétorique à Saint-Sever. Germain Sarrut le fait nommer maître d’études au collège Louis-le-Grand où il se lia d’amitié avec Pierre Laromiguière, titulaire depuis 1809 de la chaire de philosophie à la Faculté des lettres de Paris, qui le protégea et le fit admettre comme surveillant à l’École normale supérieure.

Docteur ès-lettres à Paris en 1825, avec une thèse de littérature intitulée, Éclaircissements sur cette question : Est-ce aux poètes ou aux prosateurs qu’appartient la gloire d’avoir le plus contribué à former et à perfectionner la langue française ?. Sa thèse latine est intitulée : Dissertatio de veritate.

En août 1827, il est désigné avec Morhéry par l'association « Aide toi, le ciel t'aidera » pour prendre la tête du convoi aux obsèques du député Jacques-Antoine Manuel dont le cortège funèbre est suivi par près de cent mille personnes et représente la première grande protestation publique contre la politique de Charles X. Le lendemain, il est révoqué de son poste de répétiteur et ne peut se présenter à l’agrégation de philosophie.

De 1827 à 1829, il est précepteur du fils aîné du banquier d’origine espagnole Alexandre Aguado (1784-1842), marquis de Las Marismas. Il participe au livret de Guillaume Tell de Gioachino Rossini, écrit par Hippolyte Bis et Étienne de Jouy.

Marrast commence en 1829 des conférences à l’Athénée, et débute comme journaliste à La Tribune des départements, dont il devient le rédacteur en chef. Dès ses premiers articles, il s’impose à l’attention et une attaque contre le ministère lui vaut six mois de prison. Autour de ce journal s'est organisé la « Conspiration La Fayette », organisation paramilitaire d'étudiants et d'ouvriers, commandée par son ami Morhéry et qui joue un rôle important dans le déclenchement de la révolution de 1830, à laquelle Marrast prend une part active.

Sous la monarchie de Juillet, toujours à La Tribune, il s'oppose à la politique de Louis-Philippe. Le 29 janvier 1836, il est condamné à la déportation, et se réfugie en Angleterre. Il en revient en juin 1837, à la faveur de l'amnistie décidée le 8 mai à l’occasion du mariage du duc d'Orléans.

Il devient directeur du National, journal républicain après la mort d'Armand Carrel en 1836. Au moment de l’affaire Pritchard, il publie une série de portraits de députés ayant voté l’indemnité allouée à Pritchard, comme le demandait le ministère, portraits qui eurent un grand succès.

Marrast est un des organisateurs du banquet du 22 février 1848 qui déclencha la révolution de 1848. Il soutient la proclamation de la République et est nommé membre du Gouvernement provisoire.

Le 9 mars, il devient maire de Paris, et s'oppose aux mesures démocratiques. Député à l'Assemblée nationale, il s'associe à la politique de répression qui suivit les Journées de Juin 1848. En juillet 1848, il préside l'Assemblée. Il est l'un des principaux rédacteurs de la Constitution de 1848, en est le rapporteur et la promulgue le 12 novembre 1848 sur la place de la Concorde à Paris.

Il se retire de la vie politique après son échec aux élections à l'Assemblée législative en 1849.

Il meurt le 12 avril 1852, « dans la misère et oublié de tous ».

Portrait

David d'Angers, Profil, médaillon, bronze, 1848, Musée de la vie romantique, Paris

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| https://fr.wikipedia.org/wiki/Armand_Marrast | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : 2024 | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||