Départements animaux années 50 antiquité arbres archeologie astrologie astronomie au jardin boissons bonbons bonjour

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Animaux - Oiseaux - (58)

· Mythologie Greco-romaine- (74)

· La(les)mode(s) - (17)

· Années 50 - (37)

· Arbres et arbustes (22)

· Préhistoire - (25)

· Bonjour + texte (589)

· Au Jardin - (27)

· Parcs , réserves naturelles, zoos... (49)

· Cadeaux de mes ami(e)s - (582)

- · le symbolisme dans le roman la rose des vents

- · passage obligé minarik

- · les bienfaits et les mefaits des invertebres

- · le symbolisme de la rose des vents dans le roman

- · valerie maurice est elle mariee

- · les bienfaits des invertebres

- · turfvoyance@yahoo.fr

- · gouran tchad

- · bamwisho muhiya jean

- · royauxnorvegiens

Date de création : 27.11.2008

Dernière mise à jour :

08.02.2013

5848 articles

Parcs, réserves... - Atoll d’Aldabra -

Actuellement, cet atoll est devenu un sanctuaire océanique où le touriste doit se montrer humble face à la nature sauvage.

L’absence d’eau douce interdit toute implantation permanente sur l’atoll.

Cependant, les plages et les paysages paradisiaques font vite oublier le danger.

Aldabra est hostile à l’homme et lui résiste de toutes ses forces.

Comme toujours, elles ont été rapidement exterminées. Au 19e siècle, des scientifiques britanniques se sont inquiétés des prélèvements massifs pratiqués sur les tortues géantes d’Aldabra par les marins.

Depuis peu, un couple de dugong a élu domicile dans le lagon. Ils sont arrivés récemment car ils n’ont été observés qu’à partir d’octobre 2001.

Animaux - Lézards - Le Moloch -

Hérissé d’épines, il peut paraître l’archétype du monstre miniature préhistorique. C’est pourtant un reptile inoffensif qui se délecte de fourmis.

Ce petit diable cornu est en fait totalement inoffensif. Ses épines ne servent qu’à le protéger. Son apparence monstrueuse n’encourage pas les prédateurs et ses nombreuses épines acérées le rendent indigeste.

Ainsi, pour vivre en paix, le moloch utilise la technique de l’homochromie. Il prend les teintes de son environnement pour passer inaperçu.

Le moloch s’installe tranquillement sur le passage des insectes, comme on se met à table. Il se gave alors de fourmis qu’il croque à la moyenne de 20 à 30 par minute. On a compté qu’un moloch pouvait avaler jusqu’à 2 000 fourmis par repas.

Il peut même en dévorer jusqu’à 3 000 s’il est très affamé.

C’est le même principe utilisé en Afrique par le dromadaire.

Ces canaux minuscules amènent l’eau à la bouche grâce à la capillarité des espaces entre ses écailles.

Quand il est menacé, il baisse la tête et tient cette bosse entre ses pattes. La bosse est alors inclinée en avant et ressemble à une seconde tête plutôt inquiétante.

Phylum : Chordata

Classe : Reptilia

Ordre : Squamata

Sous-ordre : Iguania

Famille : Agamidae

Genre : Moloch

Espèce : Moloch horridus

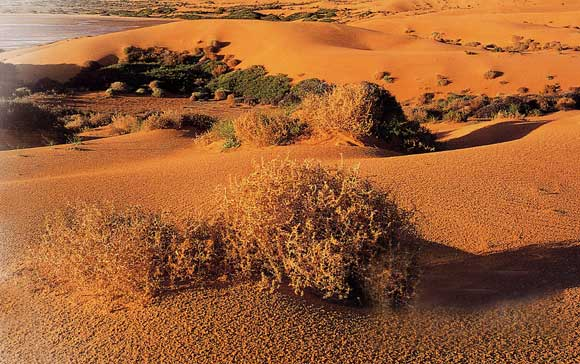

Les déserts - les déserts d'Australie -

Toujours sous souveraineté britannique, les Etats d’Australie jouissent aujourd’hui d’une grande indépendance, et chacun d’eux possède son parlement.

C’est en effet, le premier producteur mondial de bauxite et de diamants.

- Territoire de la Capitale australienne

- Territoire du Nord

- Île Christmas

- Îles Cocos

- Île Lord Howe

- Île Norfolk

- Îles de la mer de Corail (inhabitées)

- Îles Ashmore et Cartier (inhabitées)

- Îles Heard et McDonald (inhabitées)

- Grand désert de sable (340 000 km²)

- Tanami (37 500 km²)

- Simpson (145 000 km²)

- Gibson (156 000 km²)

- Grand désert Victoria (338,500 km²)

Les dingos, originaires d’Asie du Sud-Est, ont été introduits il y a entre 4 000 et 8 000 ans. Ils se sont largement reproduits et s’attaquent au bétail pour survivre.

C’est un désert de type caillouteux et sableux. Sa superficie est de 340 000 km².

Une des curiosités de Tanami est la présence de dromadaires. Introduits par les premiers colonisateurs comme bêtes de somme, ils ont été supplantés par les transports mécaniques. Leurs descendants forment les actuels troupeaux sauvages.

Certaines dunes peuvent s’étirer sur 120 km.

Le Mara ou wallaby, le Liru ou serpent venimeux et le Kunija, ou python, ancêtres totémiques des Aborigènes, ont surgi d’une flaque d’eau pour atteindre le sommet de ce massif.

Ils y ont décrit en chantant tout ce qu’ils voyaient, créant ainsi le monde à travers leur chant.

L’Uluru s’éléve donc dans la région la plus ancienne de la Terre.

C’est pour l’essentiel un désert de sable avec de vastes étendues de dunes. Mais, il comprend aussi des plaines, au sol couvert d’une couche de galets, souvent vernissés par des oxydes de fer.

Les pois du désert, ou Swansonia, ont été choisis comme emblème de l’Australie-Méridionale. Cet étonnant végétal a su s’adapter au climat rude du désert.

Les départements-(histoire)- Finistère - 29 -

(Région Bretagne)

Le plus occidental et le plus maritime des départements bretons, celui du Finistère, était habité, dans la haute antiquité, par un peuple dont le nom même était la traduction de sa position géographique : c'étaient les Osismii, qui avaient pour capitale Occismor. Occismor, en langage celtique, veut dire mer de l'Occident (mor, mer ; oc, occident). Ce peuple faisait partie de la confédération armoricaine. Il était allié des Vénètes, et fut avec eux à la tête de la résistance contre l'invasion romaine.

Le pays des Osismiens, aussi bien que celui de Vannes, était le foyer du druidisme, et nulle part la nature ne fut plus en harmonie avec ce culte sombre et terrible. L'horreur règne sur ces côtes, et l'habitant de Léon, pensif et retiré en lui-même, semble méditer sur les villes anéanties, les cultes effacés et la lutte terrible que le granit déchiré de son rivage soutient de toute éternité contre un océan furieux. En lui il y a du vieux druide. Il a remplacé par la veste et le bragow-braz le long manteau de lin blanc ; il ne consomme plus sur les dolmens ensanglantés d'homicides sacrifices, mais il est encore familier avec ses menhirs, ses dolmens, ses pierres branlantes ; il s'assied à leur ombre ; il les consulte comme des oracles, et interroge avec anxiété les mouvements de ces rochers énormes, comme si c'étaient des géants pétrifiés qui auraient la connaissance de ce qui échappe aux hommes.

Qui sait de combien de ménages la pierre branlante de Trégun, près de Concarneau, n'a pas décidé le sort ? Sur son extrémité mobile vient s'asseoir, plein d'inquiétude, le mari soupçonneux, et le branlement de l'étrange machine lui enseigne ce qu'il doit penser de la vertu de sa femme. Avancez-vous dans la presqu'île de Camaret, jusqu'à la pointe de Toulinguet, sur le bord escarpé de la mer : devant vous, sur une pente aride et unie, se dressent 41 colosses alignés sur une longueur de 600 mètres. Perpendiculaires à cette ligne, dirigée de l'est à l'ouest, deux autres s'étendent vers le nord, composées chacune de 12 pierres. Ces masses de granit, inégales et irrégulières, sont hautes de 3 à 5 mètres, et larges de même à la base. Ce monument est, après celui de Carnac, le plus considérable que l'on rencontre en Bretagne.

Plus loin encore, dans l'île d'Ouessant, on voit, presque à ras de terre, la trace d'un édifice considérable que l'on considère dans le pays comme un temple druidique. C'est un carré long, dirigé de nord-est en sud-ouest, et formé de murailles de près de 2 mètres d'épaisseur ; le grand côté a 100 mètres de long, et le petit côté 50.

Lieux effrayants que ces temples et ces enceintes druidiques ; terre arrosée de sang humain, où l'on croit voir encore se débattre, dans une agonie minutieusement étudiée par l'impassible druide, la victime humaine frappée au-dessous du diaphragme avec le couteau de pierre, et expirant au milieu du bruit des voix sauvages et des instruments des bardes. Mais cela appartenait à toute la Gaule. Ce qui était plus particulier à l'Armorique, et surtout aux rivages du Finistère, c'étaient les collèges de druidesses. Ils occupaient les îles qui environnent l'Armorique, principalement l'île d'Ouessant (l'Uxantis des Grecs) et l'île de Batz (la Barsa insula des Latins).

L'immense douleur qui pénétra l'Armorique, quand elle fut contrainte de courber la tête sous le joug de Rome, a laissé des traces tellement profondes chez le peuple grave et peu oublieux de ce pays, que les enfants de la basse Bretagne chantent encore, après dix-neuf siècles, une sorte d'élégie patriotique, douloureux gémissement des vieux Armoricains lorsqu'ils apprirent le massacre des druides de Vannes, qui fut comme l'immolation de leur antique religion.

Un druide enseigne l'histoire à un enfant. L'enfant dit : « Chante-moi le nombre dix, que je l'apprenne aujourd'hui. - LE DRUIDE : Dix vaisseaux pleins d'ennemis ont été vus venant de Nantes, malheur à vous ! malheur à vous, hommes de Vannes !... - L'ENFANT : Chante-moi le nombre onze, que je l'apprenne aujourd'hui. - LE DRUIDE : Onze druides armés viennent de Vannes avec leurs épées brisées et leurs robes ensanglantées et des béquilles de coudrier (le coudrier, dans les traditions celtiques, est le symbole 'de la défaite) ; de trois cents il ne reste que onze. »

Le Finistère fut, avec toute l'Armorique, enclavé, sous Auguste, dans la Lyonnaise ; sous Adrien, dans la troisième Lyonnaise. Mais il est probable que. sa soumission fut fort imparfaite. L'éloignement, la mer, la rigueur du climat, la stérilité du sol furent autant d'obstacles qui s'opposèrent à un établissement bien complet de la domination romaine. Le pays de Léon paraît avoir fait exception, si l'on en croit son nom même (Legio, Legionensis pagus, d'où Léon) et les nombreux débris de constructions romaines qui se remarquent de Morlaix à Brest.

Dès 409, l'Armorique s'affranchit ; et quand le préfet Exsupérantius, en 416, tenta de la ramener sous la domination romaine, il échoua dans ses efforts ; tout ce qu'il put faire, ce fut d'obtenir un traité d'al, liante avec les Armoricains. C'est à titre d'auxiliaires que ceux-ci se joignirent aux soldats d'Aétius pour combattre Attila, et c'est au même titre, selon toutes les probabilités, que des garnisons romaines demeurèrent dans l'Armorique jusqu'aux derniers temps de l'existence de l'empire romain. Ce qui prouve, au reste, combien la civilisation romaine jeta peu de racines dans le dur sol breton, c'est que ce même pays de Léon, où l'occupation paraît avoir été plus complète qu'ailleurs, est aujourd'hui l'un de ceux qui conservent le plus fidèlement le langage et les mœurs celtiques. C'est comme si vous semiez du blé dans ces landes stériles : vous aurez d'abord quelques épis , mais bientôt le granit et les genêts reprendront le dessus.

Le christianisme s'établit dans le Finistère à la même époque que dans le reste de la Bretagne. Mais comment ces populations, opiniâtres dans leurs traditions et dures aux changements, qui avaient repoussé, sans presque en rien conserver, cette puissante civilisation romaine, n'auraient-elles pas opposé aussi quelque résistance à la puissance, il est vrai bien plus grande, de la prédication chrétienne ?

Elles cédèrent, mais ne cédèrent qu'à moitié. Le bas Léon, les îles occidentales du Finistère furent les points de l'Armorique qui résistèrent le plus longtemps au christianisme ; on y trouve encore des paroisses que l'on appelle terre des païens. En plein XVIIe siècle, l'idolâtrie subsistait à Lokrist (Lochrist) et aux îles d'Ouessant ; enfin, même converti, le Breton du Finistère força, en quelque sorte, le christianisme vainqueur à transiger avec le druidisme expirant ; le culte nouveau fut contraint d'hériter de l'ancien et d'en accepter le prestige, pour faire accepter et corroborer le sien : la croix s'éleva, mais sur les menhirs ; les prêtres de Hu et les prêtresses de Koridwen disparurent, mais les fées, ou korrigan, perpétuèrent le souvenir et le nom même de l'antique déesse.

Le gui ne tombe plus, le sixième jour d'une lune d'hiver, au tranchant de la faucille d'or, dans la sale blanche tendue sous le chêne, mais il a conservé dans les mœurs nouvelles son rang vénéré ; c'est l'herbe de la croix (louzaouen ar groaz), et il guérit la fièvre et donne des forces aux lutteurs. Les fontaines, les chênes ont encore un caractère sacré. Les danses et les feux de l'ancienne fête du Soleil se reproduisent à l'occasion de la Saint-Jean. Toutefois c'est le sort des vaincus d'avoir tort ; et quand une époque religieuse finit, les divinités qu'elle adorait deviennent les mauvais génies de l'époque qui succède. Les fées, quelquefois bonnes, souvent méchantes, n'eurent jamais qu'un caractère religieux fort équivoque ; autour des dolmens ne se promènent plus des druides vénérés, mais voltigent des esprits malfaisants.

Après la chute de l'empire romain, le pays qui est actuellement le Finistère devint un petit royaume particulier, le royaume de Cornouaille, dont le premier souverain connu est Gradlon le Grand. Gradlon fut un roi conquérant qui étendit sa domination jusque sur Rennes, et même sur une portion du territoire franc. Il s'intitulait en effet : Grallonus, Dei gratia rex Britonum, nec non ex parte Francorum. Un historien du XIe siècle, Raoul Glaber, appelle Rennes la métropole de la Cornouaille, ce qui donnerait à supposer que les successeurs de Gradlon auraient conservé la même étendue de territoire ; opinion, au reste, fort sujette à controverse.

Ce Gradlon, qui est devenu dans les romans de la Table ronde la fameux Galaor, modèle de valeur et de courtoisie, est représenté par les moines comme un saint et un homme plein de douceur (mitis et agnus), parce qu'il protégea les couvents. C'est sous ses auspices que saint Guignolé fonda le monastère de Landévennec ; saint Guignolé, à qui s'adresse particulièrement la dévotion des femmes stériles. Gradlon avait d'abord pour capitale la ville d'Ys ; après la catastrophe qui fit disparaître cette riche cité, il transporta sa résidence à Kemper, qui devint la capitale de la Cornouaille. Sur le cartulaire du monastère de Landévennec, manuscrit du XIe siècle, on trouve une liste de rois de Cornouaille, parmi lesquels figurent deux autres Gradlon et un Budic, surnommé le Grand.

La plupart de ces petits monarques se signalèrent par leur esprit entreprenant et par l'indomptable énergie avec laquelle ils soutinrent l'indépendance de l'Armorique. Raoul Glaber, que nous avons déjà cité, appelle Rennes la métropole de la Cornouaille, et donne à supposer par là que cette ville était demeurée sous la domination des successeurs de Gradlon. le Grand ; mais cela n'est point vraisemblable, puisqu'on sait que Rennes avait, bien avant cette époque, des souverains particuliers. Ce qui est certain, c'est que les rapports qui unissaient les habitants de la Cornouaille et ceux de Rennes n'étaient rien moins que des rapports d'amitié. Les purs Bretons du fond de la péninsule ne pardonnaient point aux Rennais leur facilité à accueillir les Francs, et les traitaient assez durement. On ne sait à quelle époque ils cessèrent de porter le nom de rois, et l'on suppose que ce fut au temps des invasions carlovingiennes. En effet, Hoël, qui succéda, en 1066, à Conan II comme duc de Bretagne, était simplement comte de Cornouaille. Il réunit ce comté aux domaines des ducs de Bretagne.

La partie septentrionale du Finistère était alors un comté particulier, le comté de Léon. Quand Louis le Débonnaire entreprit de soumettre la Bretagne, le fameux Morvan, comte de Léon, et après lui son fils Guiomarch, furent à la tête de la résistance et déployèrent dans la lutte un courage héroïque. L'indépendance de ce comté alla toujours diminuant, à mesure que les ducs établirent leur autorité sur toute la péninsule.

Le Finistère eut sa part des événements qui agitèrent la Bretagne au moyen âge, et nous rap pellerons plus loin les sièges que ses villes eurent à soutenir. Toutefois, le rôle de ses populations n'eut rien qui le distingue dans l'ensemble de l'histoire. Une seule époque, pour la Cornouaille, tranche sur toutes les autres par l'effrayante accumulation de calamités dont ce pays fut accablé et n'a pu encore se relever : c'est l'époque de la Ligue. Jusque-là, si l'on en croit le chanoine Moreau, la prospérité de cette contrée était merveilleuse ; il avait vu lui-même, chez des bourgeois, un luxe égal à celui des plus grands seigneurs, et dans des ménages de campagnards il avait admiré des hanaps, des plats et des couverts d'argent doré.

La Ligue porta partout les fureurs de la guerre religieuse, et, en ruinant toute l'autorité royale et toute police régulière ; livra toutes les contrées de la France, particulièrement les plus éloignées, aux dévastations de brigands hardis. C'est alors que le seigneur de Fontenelle porta le ravage dans toutes les campagnes de la Cornouaille. On ne vit plus que châteaux détruits, villes et villages incendiés, récoltes en cendres et terres en friche. Pour recueillir un reste de récolte, les populations étaient obligées de se réunir en armes et de garder les moissonneurs comme en un camp.

Des malheureux en haillons grattaient la terre pour y trouver quelques grains échappés aux flammes. « Les pauvres gens, dit le chanoine Moreau, n'avoient pour retraite que les buissons où ils languissoient quelques jours, mangeant de la vinette (oseille sauvage) et autres herbages aigrets ; et même n'avoient moyen, de faire aucun feu, de crainte d'être découverts par l'indice de la fumée ; et ainsi mouroient dans les parcs et les fossés, dans les haies et dans les garennes, par les rues et sur les places, où les loups les trouvant morts s'accoutumoient, comme on va voir, à la chair humaine. Il y en avoit qui soutenoient leurs misérables jours en faisant bouillir des orties dans l'eau de mer ; d'autres mangeoient les dites herbes toutes crues, et d'autres dévoroient de la graine de lin, qui leur donnoit une puanteur qu'on sentoit de huit à dix pas, après quoi ils venoient à enfler et à jaunir par tout le corps, et de cette enflure peu échappoient qui n'en mourussent.

« On ne trouvoit autre chose que trépassés par les chemins, partie ayant encore la vinette ou graine de lin dans la bouche, partie déjà mangés des loups et quelques-uns tout entiers, jusqu'à la nuit qu'ils leur servoient d'aliments, sans qu'ils eussent de sépulture. Les plus misérables agonisants, presque tout nus, fors quelques drapeaux pour couvrir leur honte, sans logement ni couverture que les hangars ou étaux publics, éherchoient du fumier où ils s'enterroient dedans, grelottant la fièvre, et où toutefois ils n'estoient guère de temps qu'ils n'enflassent fort gros avec cette couleur qui les faisoit incontinent mourir... C'estoit un mal de tête et de coeur qui ne produisait aux malades ni aux morts aucune marque extérieure, si ce n'est qu'ils jaunissoient du visage. Le mal jaune emportait son homme en vingt-quatre heures ; et si le malade passoit le troisième jour, il en échappoit. »

Les loups furent le quatrième fléau qui désola la basse Cornouaille après les brigands, après la famine, après la peste. On ne saurait dire tous les maux qu'ils y causèrent. « On les estimeroit des fables, et non des vérités. S'estant habitués à vivre de chair et de sang humain par l'abondance :des cadavres que leur servit d'abord la guerre, ils trouvèrent cette curée si appétissante que dès lors et dans la suite, jusqu'à sept et huit ans, ils attaquèrent les hommes estant même armés et personne n'osoit plus aller seul. Quant aux femmes et enfants, il les faillait bien enfermer dans les maisons ; car si quelqu'un ouvroit la porte, il estoit le plus souvent happé jusque sur le seuil. Et s'est trouvé plusieurs femmes au sortir, tout près de leur de-meure, pour lâcher de l'eau, avoir eu la gorge coupée sans pouvoir crier à leurs maris, à trois pas d'elles, en plein jour !... La paix faite, les portes des villes demeurant ouvertes, les loups s'y promenoient toutes les nuits jusqu'au matin...Ils avaient 'cette finesse de prendre toujours à la gorge, si 'faire se pouvoit, pour empêcher leurs victimes de crier. :. Dès le commencement de leurs furieux ravages, ils ne laissèrent dans les villages aucun chien, comme si par leur instinct naturel ils eussent projeté qu'ayant tué les gardes, qui sont les chiens, ils auroient bon marché des choses gardées." Ces finesses des loups les faisaient prendre par les Bretons pour des soldats trépassés qui ressuscitaient pour affliger les vivants, surtout des soldats de Fontenelle. Aussi le peuple les appelait-il tut-bleiz, c'est-à-dire gens-loups.

Voilà, certes ; un tableau digne de figurer dans les annales des grandes désolations, et qui ne pâlirait point à côté des pestes célèbres d'Athènes, de Florence ou de Marseille. Le Finistère eut bien de la peine à se relever de pareilles calamités, et ce n'est qu'au XIXe siècle, qu'il a conquis, par le travail et l'énergique application de ses habitants , une prospérité qu'il n'avait jamais connue.

Les départements-(histoire)- Eure-et-Loir- 28 -

(Région Centre)

Le département d'Eure-et-Loir, souvent désigné, dans le langage vulgaire, sous le nom de Beauce ou de pays Chartrain, se présente aujourd'hui aux regards du voyageur ou aux souvenirs de ceux qui l'ont parcouru sous un aspect bien différent de celui qu'il eut autrefois.

Dans ces plaines immenses couvertes de riches moissons, dans ces gracieuses vallées parsemées de riantes habitations, sillonnées de routes faciles, étalant les plantureux produits d'une culture intelligente et Variée, il est difficile de reconnaître les épaisses et sombres forêts, les landes incultes et désertes, les marais fangeux inabordables, dont se composait le territoire des anciens Carnutes. Cette tribu de la grande confédération gauloise trouva, tout à la fois, dans la nature du sol qu'elle occupait et dans l'exaltation de ses sentiments religieux, les moyens d'exploiter le culte druidique à son profit.

C'est au fond de grottes ou cavernes cachées dans les profondeurs des bois, sur d'énormes blocs de pierre roulés dans les endroits les plus solitaires, et dont une terreur superstitieuse rendait les abords plus inaccessibles encore, que s'accomplissaient les mystères de Teutatès. Comme les prêtres de l'Inde et de l'Égypte, comme ceux de l'antique Cybèle, les druides de la Gaule trouvèrent bientôt dans l'ignorance et la crédulité populaires les éléments d'une domination souveraine ; près de leurs temples barbares, près de leurs grossiers autels, ils établirent des collèges où les adeptes étaient préparés à l'initiation.

Cette province des Carnutes devint donc le centre religieux du culte druidique, et plus tard le dernier boulevard de la nationalité celtique pendant l'invasion romaine et les premiers envahissements du christianisme. Il existe encore dans le département de nombreux vestiges des monuments de cette période historique. La garenne de Poisvilliers conserve, sur une éminence assez élevée, la trace de fossés larges et profonds qui entouraient ce qu'on nomme encore dans le pays le Vieux-Château, et ce que les archéologues reconnaissent pour l'ancien collège des druides.

On a retrouvé à Dreux et à Fermaincourt les ruines d'anciennes écoles, et dans la forêt d'Ivry les assises d'un vaste édifice qu'on suppose avoir été l'habitation du grand prêtre. Les environs de Chartres et la commune de Lèves sont surtout riches en souvenirs de cette époque : outre les galgals, dolmens et cromlechs, qui sont très nombreux, on cite encore la montagne des Lienes, la caverne qui s'ouvre au levant sur les bords de l'Eure, près d'une fontaine qui passait pour sacrée, la grotte de Chartres, creusée au sommet de la montagne où s'élève la cathédrale actuelle ; enfin, les tumulus de Goindreville et de Morancez, les autels encore debout aux hameaux de Changé et de La Folie, les dolmens si célèbres de Cocherel et de Quinquempoix, attestent à chaque pas le caractère religieux de la contrée et l'importance que la nation des Carnutes avait puisée dans cette espèce de concentration du pouvoir sacerdotal.

L'histoire manque de données positives sur la durée de ce régime ; le bruit des armes romaines trouble pour la première fois le religieux silence de ces mystérieuses forêts. C'est aux clartés de la civilisation qu'apportent avec eux les conquérants, qu'il nous est donné de lire les premières pages de notre histoire nationale. Les mœurs des Carnutes, leur costume, l'aspect du pays, les cérémonies religieuses, ne nous sont révélés que par leurs vainqueurs.

Nous regrettons de ne pouvoir ajouter à notre récit quelques pages sur l'organisation théocratique de cette partie de la Gaule, sur les bardes, sur les prêtresses inspirées, sur les barbares sacrifices inondant de sang humain ces pierres levées, ces autels séculaires, que le lierre et la mousse recouvrent aujourd'hui ; nous voudrions pouvoir évoquer devant nos lecteurs ces poétiques cérémonies, ces processions pompeuses qui, le sixième jour de la lune de décembre, signalaient chez nos ancêtres le retour du nouvel an, alors que, précédé de deux taureaux blancs, entouré des prêtres, des sacrificateurs, des saronides et de leurs élèves, suivi d'un long cortège de députés qu'envoyaient chaque ville et chaque province, le chef des druides, avec ses hérauts vêtus de blanc, une branche de verveine à la main, allait couper le gui sacré avec sa serpette d'or. Une étude de l'âge druidique ne serait nulle part mieux à sa place que dans l'histoire du pays Chartrain ; mais l'espace nous manque, et bien peu de lignes nous restent pour les dix-huit siècles que nous avons encore à résumer.

L'an 56 avant J.-C., César pénètre dans les Gaules, apportant la vengeance de Rome aux descendants de Brennus. Les Carnutes ne se laissèrent point décourager par les premières victoires des légions romaines. La mort de Clodius ayant rappelé César en Italie, une vaste conspiration s'organisa clans le pays Chartrain ; les druides et leurs émissaires se répandirent dans la Gaule, excitant les esprits au nom de la religion et de l'indépendance nationale ; les provinces répondirent à cet appel ; l'Auvergne se signala par l'entraînement de sa population presque entière.

C'est elle qui donna à l'insurrection son chef illustre Vercingétorix ; c'est au pied de ses montagnes que se livrèrent les grandes batailles ; mais le foyer de l'incendie était dans le sanctuaire. druidique, et c'est du fond de leurs inaccessibles retraites d'Eure-et-Loir que les prêtres dirigeaient le mouvement suscité par eux. Leur influence, quoique affaiblie, survécut au triomphe des Romains ; quelques siècles plus tard, nous voyons les superstitions séculaires de la Gaule trouver dans le pays de Chartres leurs derniers défenseurs contre les envahissements du christianisme. :La ténacité aux vieilles croyances, la fidélité au culte du passé, tel est donc le caractère du pays dans cette première période de son histoire ; nous verrons le sol se transformer, les temples du Christ remplacer enfin les sanglants et grossiers autels de Teutatès ; mais nous retrouverons dans les mœurs et dans les annales de la contrée la foi plus pure, mais aussi obstinée, le même fanatisme des traditions se transmettre de génération en génération jusqu'à nos jours.

Le territoire des Carnutes faisait partie de la quatrième Lyonnaise, lorsque les Francs succédèrent à la .domination romaine. Les terres furent partagées entre les chefs vainqueurs et les ministres de la religion qui avaient si puissamment concouru aux succès de Clovis ; l'érection des comtés, l'établissement des évêchés, la fondation des prieurés et des abbayes, sont les faits qui caractérisent le règne des deux premières dynasties.

Comme le reste de l'ancienne Neustrie, les pays dont s'est formé ce département furent ravagés par les Normands ; nous nous contentons ici de mentionner le fait sans entrer dans des détails qui sont toujours et partout les mêmes. La formation des grands fiefs féodaux divisa la contrée en quatre grands comtés du Perche, de Dreux, de Chartres et de Dunois, dont les histoires spéciales constituent l'histoire du département.

Le premier seigneur héréditaire du Perche fut Yves de Bellesme, comte d'Alençon, qui mourut en 926 ; il était issu de la maison de Bellesme qui possédait viagèrement depuis longtemps la petite province du Perche avant de l'obtenir de Charles le Simple à titre héréditaire ; la réunion dans la même famille des comtés du Perche et d'Alençon met une certaine confusion dans les annales de la contrée qui nous intéresse présentement ; nous nous bornerons donc à constater que saint Louis, en donnant en apanage à son frère Pierre le comté d'Alençon, y joignit le comté du Perche, d'où il résulta que les aînés de cette branche royale portèrent souvent le titre de comtes du Perche, comme on peut le remarquer dans le célèbre procès intenté au duc d'Alençon, sous les règnes de Charles VII et de Louis XI. L'ancienne coutume du Perche, qui a régi le pays jusqu'en 1789, avait été rédigée pour la première fois en 1505, par autorité du roi, sous René, duc d'Alençon, comte du Perche, et modifiée en 1558, sous Henri II. La province se subdivisait en trois cantons ; Nogent-le-Rotrou en était la ville la plus importante.

Le Dunois, qui sépare le pays Chartrain de l'Orléanais proprement dit, fut, dès l'origine des temps féodaux, possédé par des seigneurs dont se rendirent indépendants leurs lieutenants, les vicomtes de Châteaudun, capitale de la contrée ; le Dunois fut réuni par les comtes de Blois à leurs domaines, qui passèrent au XIIIe siècle à la maison de Châtillon ; Gui II, le dernier héritier de cette famille, vendit ses deux comtés, vers la fin du XIVe siècle, à Louis de France, duc d'Orléans, frère de Charles VI. Ce prince venait alors de recevoir du roi la vicomté de Châteaudun, confisquée sur Pierre de Craon, assassin du connétable de Clisson.

Louis, devenu ainsi possesseur de tout le Dunois, eut pour héritier Charles d'Orléans, son fils ; celui-ci, fait prisonnier par les Anglais, reçut pendant sa captivité, de son frère naturel, Jean, des services qu'il récompensa par la cession du comté de Dunois et de la vicomté de Châteaudun. Ce nouveau comte Jean est le fameux bâtard de Dunois, qui s'acquit une si glorieuse réputation dans les guerres de Charles VIl contre les Anglais. Il devint la tige de la maison d'Orléans-Longueville, dont onze descendants possédèrent successivement la province de Dunois. La famille s'étant éteinte au commencement du XVIIIe siècle, dans la personne de la duchesse douairière de Nemours, l'héritage échut à un fils naturel du comte de Soissons, oncle de la duchesse ; et la fille unique de l'héritier porta le comté en dot dans la maison de Luynes où il est resté jusqu'à la Révolution. Nous aurons occasion, en racontant l'histoire de Châteaudun, de compléter cette notice sommaire.

Un des barons les plus habiles à exploiter l'agonie de la race carlovingienne fut Thibaut le Tricheur ; ce surnom indique assez de quel esprit rusé, cupide et envahisseur il était animé. Vers l'an 920, ce seigneur, déjà comte de Tours et de Valois, s'empara du comté de Chartres, qui avait été cédé au duc de Normandie par le traité de Saint-Clair-sur-Epte. La famille resta en possession de ce fief jusqu'en 1286 ; il échut alors à la veuve d'un comte d'Alençon qui le vendit à Philippe le Bel.

Ce prince le donna en apanage à Charles, son frère, comte de Valois, dont le fils, Philippe, étant devenu roi de France, le réunit une seconde fois à la couronne. En 1528, le comté de Chartres fut érigé en duché par François Ier, puis engagé par Louis XII pour 250 000 écus d'or, à l'époque du mariage de sa fille Renée avec Hercule d'Este, duc de Ferrare. En 1623, le duché de Chartres fit encore retour à la couronne, et fut compris dans l'apanage de Gaston, duc d'Orléans, frère de Louis XII ; il fit ensuite partie de celui d'un autre duc d'Orléans, Philippe, frère de Louis XIV, dont la postérité l'a possédé jusqu'à la Révolution.

Quoique dépouillé de ses privilèges les plus essentiels, le titre de duc de Chartres a été religieusement conservé dans la famille d'Orléans ; Louis-Philippe, depuis roi de France, après l'avoir porté jusqu'à la mort de son père, le transmit à son fils aîné qui ne le quitta, à l'avènement du roi son père au trône, que pour le titre de duc d'Orléans, attaché au chef de la famille. Enfin, quoique le titre de duc d'Orléans ait été échangé depuis contre celui de comte de Paris pour l'héritier présomptif de la couronne, le second fils dit prince royal reçut et porte le titre de duc de Chartres.

Le comté de Dreux, formé de l'ancien pays des Durocasses, couvert autrefois de forêts comme le pays Chartrain, a une histoire commune avec cette contrée jusqu'à la séparation des grands fiefs. C'est en 1031 que nous 'rencontrons les premiers documents constatant l'existence d'un comté de Dreux. Ses premiers possesseurs furent les comtes du Perche. En 1378, une dame de cette maison le vendit au roi Charles V. Engagé plusieurs fois, dans les temps difficiles, ravagé ou occupé par les Anglais, il ne rentra dans le domaine royal qu'en 1551. Henri III le donna en apanage à son frère, le duc d'Alençon ; à la mort de celui-ci, il passa à Charles de Bourbon, comte de Soissons, qui le transmit à son fils Louis, tué à la bataille de La Marfée, près de Sedan ; en 1641. Enfin, sauf quelques droits particuliers sur la ville de Dreux, le comté fut définitivement et complètement réuni à la couronne vers la fin du XVIIe siècle.

La longue lutte contre les Anglais, les guerres de religion, quoique se rapportant à l'histoire générale du département, trouveront leur place dans la notice consacrée à chaque ville principale, à propos des épisodes dont elles furent le théâtre.

Durant la guerre franco-allemande de 1870-1871, le département d'Eure-et-Loir fut un des plus éprouvés par le fléau de l'invasion. La plupart de ses villes et bourgades eurent à subir la présence de l'ennemi, et des combats sanglants furent livrés sur divers points de son territoire, notamment à Châteaudun, aux environs d'Orgères, à Nogent-le-Rotrou et à La Fourche.

L'armée envahissante (3e armée) était commandée par le prince royal Frédéric-Guillaume. Le 18 octobre, la 22e division d'infanterie allemande, la 4e de cavalerie, sous les ordres du général de Wittich, ayant reçu pour mission de rallier l'armée au blocus de Paris, en passant par Chartres et Dreux et en rejetant les 'troupes que l'on pourrait trouver, arrivaient devant Châteaudun, ville défendue par les francs-tireurs de Lipowsli et par les habitants. Un violent combat s'engagea et la ville fut en partie réduite en cendres. A l'article que nous consacrons plus loin à Châteaudun, nous raconterons en détail les péripéties de ce brillant fait d'armes. Le 20 octobre, les troupes allemandes, qui s'étaient emparées de Châteaudun, bombardaient et traversaient Illiers, continuant leur marche sur Chartres, qu'elles occupèrent le 21. Parmi les localités où l'ennemi s'établit, nous nous contenterons de citer : Maintenon, Dreux, Nonancourt, Voves, Brou (25 novembre), Janville, Orgères. (29 novembre), Bonneval et Courville.

Les pertes éprouvées par le département d'Eure-et-Loir, pendant cette triste période de notre histoire, se sont élevées à la somme énorme de 35 499 427 fr. Quoi qu'il en soit, la paix dont a joui. la contrée pendant près de deux siècles a transformé son aspect ;au XIXe siècle, une grande partie de ses bois a été rasée ; le voisinage de l'Ile-de-France et de Paris, ces grands centres de population, offrant aux céréales un débouché assuré et avantageux, le sol défriché s'est couvert de riches moissons ; c'est à juste titré que la Beauce est appelée le grenier de Paris.

Plaines immenses livrées à la grande culture, riantes vallées où chaque paysan a son verger, son marais et sa vigne ; petites villes où se concentre le commerce des campagnes environnantes, telle est la physionomie générale d'Eure-et-Loir au XIXe siècle. Quant au caractère des habitants, il participe, comme partout, de la différence des localités. Les mœurs patriarcales se sont conservées plus pures, plus austères chez les laboureurs, vivant souvent encore d'une vie commune, maîtres et serviteurs, dans leurs grandes termes isolées. L'habitant des vallées, le Percheron surtout, est bien plus accessible aux influences de la civilisation moderne : son vieil esprit gaulois se prête merveilleusement à l'intelligence des affaires ; il est spirituel, fin et quelque peu rusé ; il y a un proverbe qui dit : Il entend à demi-mot, il est de Châteaudun.

Les départements-(histoire)- Eure - 27 -

(Région Haute-Normandie)

Le territoire qui forme aujourd'hui le département de l'Eure était habité, au temps de Jules César, par deux peuples de la Gaule celtique : les Aulerci Eburovices, groupés autour de la ville qui est devenue Évreux, et les Velocasses, répandus dans la contrée appelée depuis Vexin. Le Vexin se trouva divisé en deux parties après la cession, faite par Charles le Simple au chef normand Rollon, de l'ancienne Neustrie, en 911 ; le Vexin normand a été réuni en 1790 au département de l'Eure ; il forme l'arrondissement des Andelys. Les Aulerques (Aulerci) et les Vélocasses (Velocasses) prirent part aux guerres contre César. Clovis, le premier, pénétra jusque dans cette province et la rangea sous sa domination. Parmi ses successeurs, Dagobert et Clotaire III résidèrent quelquefois au château d'Étrépagny.

Pendant la période mérovingienne, la foi chrétienne se développa sur le territoire des Aulerci et des Vélocasses, et les évêques d'Évreux acquirent une grande importance. Au nombre des abbayes fondées à cette époque dans le diocèse d'Évreux, on distingue celle de Saint-Taurin, qui s'éleva probablement vers la fin du Vile siècle, sur le bord du grand chemin, en dehors de la ville, à l'emplacement qu'occupait le tombeau du premier évêque d'Évreux, dont le corps fut levé et déposé dans un reliquaire. Quelques années plus tard s'éleva le monastère de la Croix-Saint-Leufroy.

On rapporte qu'en l'année 674 saint Adrien, évêque de Rouen, étant parti de cette ville pour aller, dit la légende, rendre compte au roi de quelques affaires dont il avait été chargé, passa par le territoire d'Évreux. Alors accablé par l'âge et les infirmités, il ne pouvait plus monter à cheval, et il voyageait dans une litière traînée par deux mulets ; de temps en temps, il s'arrêtait dans les divers pays qu'il parcourait et instruisait les populations accourues pour recevoir sa bénédiction. Il était parvenu près de la rivière d'Eure, dans un village du nom de Nadud, en un lieu où deux chemins se coupaient en forme de croix ; les mulets s'arrêtèrent tout court et refusèrent d'aller plus avant, quoiqu'il n'y eût aucun obstacle et que le chemin fût beau.

Le saint, plein d'étonnement, descendit et pria ; à peine avait-il commencé d'élever ses yeux vers le ciel, qu'il vit une croix toute brillante de lumière et qu'il sentit son esprit éclairé d'une céleste inspiration qui lui apprit que Dieu avait choisi ce lieu pour être la retraite d'un grand nombre de solitaires. Aussitôt il commanda qu'on lui apportât de quoi faire une croix, et, à défaut d'autre bois, il brisa en deux l'aiguillon dont un paysan se servait pour exciter ses bœufs, éleva un tertre de gazon et y plaça la croix avec de saintes reliques. Bientôt le lieu consacré devint le théâtre de prodiges ; pendant la nuit, une colonne de feu y répandait une clarté miraculeuse, et des malades étaient guéris par le contact de la croix plantée par le saint.

Une chapelle fut élevée pour perpétuer la mémoire de ces prodiges, et, quelque temps après, saint Leufroy y fonda un monastère dont il fut le premier supérieur, et qu'il illustra par ses vertus. Ainsi, pieuse et dévouée à l'Église -tomme le reste de la Neustrie, la contrée dont nous nous occupons vivait paisible ; toute son histoire se résumait dans la succession de ses évêques, respectés de tous, et dans les prodiges sans nombre que les, rares monuments de cette époque nous ont légués ; elle avait mérité le nom de nouvelle Thébaïde, quand le calme dont elle jouissait fut troublé par les invasions normandes du Ville et du IXe siècle ; ce furent surtout les parties septentrionales de la Gaule et les villes situées sur le cours des fleuves qui eurent à souffrir des incursions de ces terribles pirates ce' département, que traversent la Seine et l'Eure, fut plus que tout autre maltraité par les barbares.

En l'année 844, Rouen et son diocèse, dont faisaient partie les villes de Gisors, des Andelys, d'Étrépagny et tout ce qui, dans le département de l'Eure, est situé sur la rive droite de la Seine, furent saccagés. Le diocèse d'Évreux ne fut pas épargné non plus par le fléau. Guntbert était alors évêque de cette ville ; il assista avec son métropolitain Gombault, qui prenait pour la première fois le titre 'd'archevêque, à deux conciles tenus à Paris en 847 et 853, pour prévenir le retour des barbares du Nord. Charles le Chauve éleva une forteresse à Pont-de-l'Arche l'année suivante (854) et fit jeter un pont sur la Seine pour barrer le passage à leurs barques.

Cependant ils reparurent en 870, puis en 876. Cette fois, ils étaient conduits par le chef qui établit définitivement dans la Neustrie la domination normande. Le Scandinave' Roll ou Rollon, chassé par un roi danois des États qu'avait possédés son père, se mit à la tête d'une émigration de ses compatriotes, aborda en France en 876, ravagea pendant quelques années les côtes de la Bretagne et de la Neustrie, puis remonta la Seine, pilla sur son passage Jumièges, Rouen, Pont-de-l'Arche, où il battit l'armée du roi Charles le Chauve, commandée par le duc Renault ; puis il vint assiéger Paris.

Ce fut pendant la durée du siège qu'il dirigea vers Évreux une expédition dans laquelle il se rendit maître de cette ville (892). Déjà Rouen était en son pouvoir ; cette ville et son archevêque avaient mieux aimé se soumettre aux Normands et leur payer un tribu t que d'être sans cesse exposés à leurs pillages ; des négociations furent ouvertes, par l'intermédiaire de l'archevêque Francon, entre le chef barbare et le roi Charles le Simple pour traiter de la cession de toute la province. Le Carlovingien ne sacrifiait rien de sa puissance effective en abandonnant une contrée où son autorité avait cessé d'être reconnue, et, en échange de cet abandon, il acquérait un allié et protégeait toute la Gaule contre les invasions de nouveaux Normands, puisque les compagnons de Rollon étaient intéressés à défendre leur conquête. Le chef normand promit d'épouser Giselle, fille du roi de France, se convertit au christianisme et obtint toute la partie de la Neustrie qui s'étend au nord de la Seine, depuis les rivières d'Epte et d'Andelle, et, au midi de ce fleuve, tous les pays situés entre la Bretagne, le Maine et l'Océan.

Ce fut en 911 que ce traité fut signé dans la ville de Saint-Clair-sur-Epte. Le pirate, devenu maître d'une des plus riches provinces de la France, se montra, par sa sagesse, digne de sa fortune ; il releva les cités que lui-même avait détruites avant de devenir maître de la contrée ; Évreux fut de ne nombre ; il se fit sincèrement chrétien et enrichit les églises de donations nombreuses. Cependant il ne put empêcher que ses anciens compagnons qui avaient reçu avec lui le baptême ne s'emparassent des abbayes et des évêchés ; peut-être même favorisa-t-il ce nouveau clergé pour placer toute la Neustrie plus directement sous son influence ; de grands désordres résultèrent de cette nouvelle organisation.

Guillaume Longue-Épée, fils de Rollon, lui succéda. Passionné pour les exercices de la chasse, il fit construire au milieu de la forêt de Lyons un pavillon qui devint, depuis, le château de Lyons et le rendez-vous de chasse du duc de France Hugues le Grand, de Hébert, comte de Senlis ; de Herbert, comte de Vermandois, et de Guillaume, comte de Poitou. Richard, âgé seulement de dix ans, succéda, en 944, à Guillaume Longue-Épée, et, en 947, il eut avec le roi Louis IV une entrevue à Saint-Clair-sur-Epte.

Les deux princes conclurent un traité par lequel le Vexin normand, qui jusqu'alors avait appartenu aux ducs de Normandie comme province séparée, fut réuni au duché. Hugues le Grand ; duc de France, profita de la minorité de Richard pour lui enlever le comté d'Évreux ; Louis d'Outre-Mer voulut à son toué essayer de reconquérir tout le duché de Normandie et commença par s'emparer d'Évreux, sous prétexte de restituer au jeune duc cette portion de ses États ; puis il se saisit de sa personne et le fit transporter à Laon ; le comte de Senlis, vassal de Hugues, enleva Richard. Le duc de France usa de cet avantage pour faire épouser au duc normand sa fille Emma, et ce mariage fut célébré dans la cathédrale de la ville d'Évreux, qui s'était délivrée du joug des Français.

Après Louis IV, son fils Lothaire fit de nouvelles entreprises sur les États normands ; il vint assiéger Évreux, s'en empara et donna cette ville à Thibaud, comte de Chartres, l'un des seigneurs qui lui étaient restés fidèles ; mais Richard ne. tarda pas à la recouvrer. Richard rebâtit Évreux, releva ses églises, qui avaient été détruites dans les précédentes irruptions, et la donna, avec le titre de comté, à son fils naturel Robert, et 989. Ce même Robert obtint de son père l'archevêché de Rouen, en même temps que le comté d'Évreux.

Philippe-Auguste enleva ce comté, en 1193, au comte Amaury III, pour le donner à Jean sans Terre, alors son allié, avec la ville d'Évreux ; ce prince, comptant regagner, par une horrible perfidie, les bonnes grâces des Anglais, invita à un festin les officiers de la garnison française, les fit massacrer et passa au fil de l'épée tous les soldats. Le roi de France, en ce moment occupé au siège de Verneuil, s'empressa d'accourir, reprit la ville et la mit en cendres, puis il conquit presque tout le reste du comté. Amaury fit, en 1200, à Philippe, une cession complète de ses possessions ; le comté d'Évreux fut de la sorte réuni à la couronne.

Il en fut détaché environ un siècle après (1307) par Philippe le Bel en faveur de Louis, fils de Philippe le Hardi. Le nouveau comte servit fidèlement son frère et se distingua dans la guerre contre les Flamands. Plein de sagesse, il pensait qu'un prince n'est grand qu'à la condition de rester soumis à Dieu, au roi et aux lois. Il eut pour successeur, en 1319, son fils Philippe, qui mérita le surnom de Bon ou de Sage. Ce comte avait épousé la princesse Jeanne, fille unique du roi Louis le Hutin et qui prétendait par son père au royaume de Navarre et au comté de Champagne et de Brie. Cette princesse obtint seulement, en 1328, la Navarre, qui passa, en 1349, à son fils, Charles le Mauvais, déjà comte d'Évreux depuis 1343.

La vie agitée de ce prince se passa presque tout entière en dehors de son comté, et la bataille de Cocherel, qu'il perdit le 16 mai 1364, est le seul fait important qui se soit passé sous lui dans le pays d'Évreux. Charles V confisqua, en 1378, les possessions de Charles le Mauvais en Normandie ; mais le roi Charles VI restitua au fils du roi de Navarre, Charles II le Noble, le comté d'Évreux ; ce prince le rétrocéda au roi, en échange d'une rente de 12 000 livres à tenir en duché-pairie avec le titre de Nemours.

Sous ce règne désastreux de Charles VI, les Anglais, victorieux à Azincourt (1415), se répandirent par toute la France et reprirent la Normandie. Après la mort de ce roi, le dauphin Charles VII, dépossédé, en vertu du traité de Troyes, s'efforça inutilement de repousser cette grande invasion anglaise jusqu'au moment où Jeanne d'Arc lui prêta son merveilleux secours ; ses troupes furent battues à Verneuil, par le duc de Bedford, en 1424. Mais lorsque le siège d'Orléans eut été levé, les Français obtinrent des succès presque aussi constants que l'avaient été jusque-là leurs revers.

La Normandie fut cependant l'une des dernières provinces que perdirent les Anglais ; ils ne furent chassés d'Évreux qu'en 1441. La fin du règne de Charles VII et les règnes suivants ramenèrent, avec le calme, un peu de prospérité jusqu'à l'époque de la Ligue. La paix ne fut troublée momentanément que sous Louis XI, par le soulèvement de quelques villes dans la guerre du Bien public. Lorsque la Réforme de Calvin s'introduisit en Normandie, le diocèse d'Évreux dut à la sagesse de ses prélats d'être préservé de l'hérésie.

L'évêque Ambroise Le Veneur visitait souvent, pendant la nuit, les villes et les villages de son diocèse pour voir si l'erreur ne s'y produisait pas. Son successeur, Claude de Saintes, eut la prudence de consentir à réformer le Bréviaire, le Rituel et le Missel d'Évreux, où se trouvaient plusieurs préceptes indignes de la sainteté de la religion. Mais ce pasteur pieux et savant exagéra son zèle religieux au moment où Henri IV fut appelé au trône par la mort de Henri III en 1589 et engagea Évreux dans là ligue contre le roi protestant. Tous les bourgeois s'unirent à' l'évêque ; ils s'armèrent et s'emparèrent du château d'Harcourt en 1590 ; celui de Neubourg fut également emporté, la ville de Conches fut saccagée ; mais Breteuil se défendit courageusement, et le maréchal de Biron vint sommer Évreux de se rendre.

Après quelques pourparlers et un peu d'hésitation, les habitants ouvrirent leurs portes, et l'évêque s'enfuit à Louviers (janvier 1591). Henri IV ne tarda pas à venir en personne dans le comté d'Évreux ; il y gagna sur Mayenne la bataille d'Ivry (1591), s'empara de Louviers, fit prisonnier l'évêque d'Évreux et le transféra au château de Caen, puis à Crèvecoeur, près de Lisieux. Dans les premières années du XVIe siècle, Henri IV visita, avec Marie de Médicis, la plupart des villes de Normandie et, entre autres, Évreux. Le calme se rétablit dans le diocèse, et il ne fut plus troublé que par quelques soulèvements qui eurent lieu en 1649, à l'époque de la Fronde. Le duc de Longueville, gouverneur de Normandie, se révolta et entraîna dans sa rébellion les villes de son gouvernement. François d'Harcourt, marquis de Beuvron, lieutenant général du roi en Normandie, vint mettre le siège devant Évreux ; les bourgeois résistèrent pendant une année environ ; l'emprisonnement des princes de Condé et de Conti et du duc de Longueville (1650) leur fit déposer les armes ; l'évêque, qui s'était déclaré contre la Fronde, rentra dans la ville, et le diocèse jouit d'une longue paix jusqu'en 1789.

Le département de l'Eure, formé en 1790, accueillit avec faveur la Révolution jusqu'au moment où les girondins furent renversés par la Montagne. A ce moment, une armée fédéraliste s'organisa et fut conduite jusqu'à Vernon par le général Wimpfen et le marquis de Puisaye. Le général républicain Schérer eut l'avantage en diverses rencontres ; la guerre se reporta dans la Bretagne et dans la Vendée, et depuis ce temps jusqu'à nos jours la paix ne fut plus troublée dans le département de l'Eure jusqu'à la funeste guerre de 1870-1871.

Lorsque Metz eut succombé et qu'elle eut été livrée plutôt que défendue par le maréchal Bazaine, les troupes du prince Frédéric-Charles, après avoir envahi la Flandre et la Picardie, entrèrent en Normandie ; l'arrondissement des Andelys, situé sur la rive droite de la Seine, fut un des premiers pays normands occupés par les Allemands ; mais ce ne fut pas sans résistance. Le 30 novembre 1870, le général Briand leur livra même un combat heureux et les délogea d'Étrépagny ; mais il fut rappelé sur un autre point par des ordres supérieurs ; l'ennemi revint en force, reprit ses positions et continua sa marche sur Rouen. Évreux fut occupé par l'ennemi, mais il n'eut pas à subir de violences ; et lorsque les Allemands eurent évacué le département, ils lui avaient fait subir une perte de 10 516 053 fr. 90, en réquisitions, impôts, amendes et dommages.

Les départements-(histoire)- La Drome - 26 -

(Région Rhône-Alpes)

Diverses peuplades gauloises habitaient anciennement le territoire dont le département de la Drôme a été formé : les Segalauni, sur la rive gauche du Rhône, depuis la rive droite de l'Isère, jusqu'au Houblon ; les Tricastini, entre le Roubion et l'Aygues, sur les bords du Rhône ; les Vertacomiri, dans les montagnes du Vercors ; les Voconces, sur la pente des Alpes ; les Triulates, dans le Royannais, et les Tricorii, au nord des Voconces.

Toutes ces peuplades avaient chacune ses lois et ses chefs ; mais, divisées en temps de paix, elles se confédéraient dans la guerre. Bellovèse, marchant vers les Alpes, se rendit chez les Tricastini ; de là, il entra sur le territoire des Voconces, et il paraît qu'il entraîna une de leurs peuplades, les Vertacomiri, qui, suivant Pline, fondèrent Novaria (aujourd'hui Novare) en Italie. Annibal traversa le pays des Tricastini et des Tricorii. Sur presque toute la route, les lieux où il s'arrêta s'appellent encore aujourd'hui le camp d'Annibal.

Ravagé par les Cimbres et les Teutons, ce pays fut des premiers conquis par les Romains. Il fit d'abord partie de la Province, puis de la Viennoise. Rome s'efforça de réparer, par de grandes fondations, les maux de la conquête : elle fit participer aux bienfaits de la civilisation les habitants, que le voisinage des Phocéens y avait déjà préparés ; elle polit leurs moeurs, construisit des voies et des aqueducs, éleva des édifices. Il y eut des colonies à Valence, à Die, à Nyons, à Lue, à Saint-Paul-Trois-Châteaux. La grande voie romaine ou Domitienne traversait la Berre près de Duzera (Donzère), débouchait, par les combes de cette localité, dans les plaines d'Acusio (Montélimar), d'où elle se. dirigeait sur la station de Batiana, aujourd'hui Bance, dans le territoire de Mirmande. Après avoir longé la colline de Livron, au couchant, elle passait à Ambonil (Umbunum), rejoignait la route de Valence à Die sur le territoire d'Étoile, au quartier de Bosse, et passait à Valence, à Châteauneuf, à Tain, Saint-Vallier, Bancel, Roussillon, etc.

Pendant que le génie romain colonisait ce pays, le passage des légions qui se disputaient l'empire, et les fréquentes irruptions des peuples du Nord le couvraient de sang et de ruines. Prétendants et barbares le traitaient en pays conquis ; et quand, vers la fin du ne siècle, il commença à connaître le christianisme, il l'accueillit comme un libérateur. Valence, Die, Saint-Paul-Trois-Châteaux, eurent leurs églises et leurs martyrs.

Après les Wisigoths en 412, les Alains en 430, les Bourguignons vinrent, en 460, se fixer dans le Valentinois et y fondèrent un royaume qui dura jusqu'au milieu du VIIIe siècle ; mais à peine délivré de leur joug par les rois francs, ce pays eut à subir les Sarrasins. Vieillards, femmes, enfants massacrés ou emmenés captifs, villes pillées ou livrées aux flammes, champs ravagés, églises et abbayes renversées, ces terribles conquérants n'épargnaient rien sur leur passage. Partout, dit un historien, l'horreur du désert et l'image de la mort !

Après plusieurs irruptions, ils furent enfin repoussés par Charles Martel. Néanmoins, beaucoup restèrent en Dauphiné et s'y fondirent dans la population indigène. On retrouve encore dans quelques noms de lieux et de rivières des restes de leur langage. C'est ainsi que le petit torrent que traverse la route nationale qui conduit à Nyons, au-dessus du moulin de Vinsobres, a gardé le nom de la Moïe, et ce mot est entièrement arabe (Moïa, eau). Aux Sarrasins succédèrent les pirates normands, en 860, qui pillèrent et ravagèrent la vallée du Rhône.

Cependant, vers la fin du IXe siècle, Valence et le chapitre de Die en vinrent aux mains. Après divers combats et des pertes réciproques, ils firent la paix, mais non pour longtemps. Douze ans après, en effet, ce même évêque ayant voulu lever un subside sur les vassaux de son église, la ville et le chapitre de Die s'en émurent, et la guerre se ralluma. Il fallut, pour l'apaiser, l'intervention du prince d'Orange.

Toutefois, ce n'était là que le prélude de luttes plus longues et plus sanglantes. Les évêques voulaient régner sans partage dans le Valentinois, et la puissance des comtes leur faisait ombrage. De là cette guerre dite des épiscopaux, qui ne finit que par la cession du Valentinois à la couronne de France. Pierre de Chastellux, l'évêque, mit le premier, en 1345, ses troupes en campagne. Battu par celles du comte, il se vengea de sa défaite en mettant à feu et à sang les villages où il passait : Charpey, Alixan, Livron, Barcelone, la vallée de Quint furent la proie des flammes.

C'est le peuple surtout qui souffrit de cette guerre. Les petites armées des comtes et des évêques, également indisciplinées, commandées par des chefs avides de butin et de pillage, ne pourvoyaient à leur subsistance, pendant la campagne, que par la force. Les chevaliers et les soldats étrangers, pour qui le motif de la guerre était indifférent, vendaient leur épée à la fortune de l'évêque ou du comte. Alors, pour les stipendier, il fallait taxer le peuple : bourgeois, artisans, paysans, se voyaient ruinés par des taxes iniques.

Ajoutons encore les ravages de la peste et de la famine : le pain était si rare et si cher, que le peuple était réduit à brouter l'herbe, pendant qu'une fièvre noire le décimait. ON manquait de bras dans les campagnes pour cultiver la terre. Bientôt vinrent les routiers et les aventuriers. Plusieurs de ces compagnies, de retour d'Italie, voulurent traverser le Valentinois ; mais le comte s'y opposa. Alors un combat s'engagea près de Mazene, fatal au troupes du comtes : les routiers s'emparèrent de Châteauneuf et firent prisonniers l'évêque de Valence, le prince d'Orange et le comte de Valentinois lui-même. Aimery de Sévérac, chef des routiers, mit le pays à rançon, et obtint le libre passage.

Jusqu'à la fin du XIIe siècle, le Diois, dont la ville de Die était la capitale, avait eu ses souverains comme le Valentinois : leur héritière avait épousé Guillaume, comte de Forcalquier, qui laissa le Diois à son fils Pons, dont la postérité le posséda pendant trois générations ; mais en 1176, Isoard II, le dernier comte, étant mort sans enfants, l'empereur Frédéric Ier, regardant le Diois comme un fief vacant de l'Empire et du royaume d'Arles, en investit Aymar de Poitiers, comte de Valentinois. Ainsi les deux comtés furent réunis.

Le Valentinois resta longtemps sans faire partie du Dauphiné. D'abord comté, il s'étendait depuis l'Isère jusqu'à la Drôme ; puis duché, depuis l'Isère jusqu'au comtat Venaissin. De 950 à 1419, il fut possédé par les comtes ; mais le dernier, par haine pour sa famille, et accablé de dettes, le vendit au dauphin Charles, depuis Charles VII, à cette condition qu'il ferait partie du Dauphiné. Charles VII n'ayant pas rempli ses engagements vis-à-vis du comte, le duc de Savoie, qui lui était subrogé dans la donation, se mit en possession du comté et du duché de Valentinois, qu'il céda, en 1446, au dauphin, fils de Charles VII.

Ainsi réuni au Dauphiné, le Valentinois le fut à la France. Plus tard, en 1498, Louis XII l'érigea en duché-pairie, et le donna à César Borgia, pour se rendre le pape Alexandre VI favorable ; mais il ne tarda pas à se repentir de sa donation : César Borgia ayant embrassé le parti espagnol contre la France, le roi le déclara coupable de félonie, et lui retira son duché, qui revint à la couronne. Depuis, François Ier en fit don à Diane de Poitiers, pour en jouir pendant sa vie ; mais, en 1642, le Valentinois passa aux princes de Monaco, qui l'ont conservé jusqu'à la Révolution.

Le Valentinois ne reconnaissait le roi que comme dauphin ; l'impôt y était levé non comme une contribution, mais comme un don gratuit. Rien ne s'y faisait sans la sanction du parlement. Bien que la noblesse y fût nombreuse, il y avait des terres sans seigneurs. C'était là que les dauphins venaient se préparer à régner. On sait le long séjour qu'y fit le prince qui devait s'appeler Louis XI.

On cite encore les châteaux qu'il habita et ceux où il marqua son passage par des parties de chasse et de plaisir. Il s'y essaya à cette politique qui devait caractériser son règne ; il y supprima les coutumes et les règlements que les évêques et les seigneurs avaient établis dans leurs terres, autant de petits tyrans qui s'y étaient élevés sur les ruines de l'ancien royaume de Bourgogne, et qu'il abaissa. A l'avènement de Louis XI, ils s'armèrent pour recouvrer leurs privilèges ; ils firent de l'Étoile le centre de la révolte ; mais le gouverneur de la province ayant fait appel aux communes voisines, les révoltés se soumirent, et la puissance féodale ne se releva plus dans ce pays.

A peine sorti des guerres civiles, le Valentinois se vit agité par les guerres religieuses. Déjà, dans la croisade contre les Albigeois, il avait été désigné comme le lieu du rendez-vous. Raymond, comte de Toulouse, passait pour protéger les hérétiques : il fut ajourné à comparaître en personne devant un 'concile à Valence. Il s'y rendit, fit et promit ce . qu'on voulut dans l'intérêt de la paix ; mais les croisés ne voulurent point poser les armes. On sait ce qui arriva. Cependant le Valentinois et le Diois, où Raymond avait des intelligences et des amis, s'agitaient. Simon de Montfort accourut ; mais le comte Aymar, qui commandait les révoltés, lui résista vigoureusement et le contraignit à se retirer.

Plus tard, quand vint la Réforme, elle trouva ce pays déjà préparé par les Vaudois et les Albigeois à la recevoir. Sur plusieurs points, le feu qui couvait éclata. A Valence, à Montélimar, à Romans, à Saint-Paul-Trois-Châteaux, les protestants prirent les armes et s'emparèrent des églises. Après le massacre de Vassy, la révolte devint générale. D'abord l'ennemi des calvinistes, le baron des Adrets s'était fait leur chef. A son appel, tout ce qu'il y avait de jeunes hommes dans le pays vint se rallier à lui. Non moins redoutable aux catholiques qu'il l'avait été pour les protestants, il soumit tout sur son passage ; mais, comme il faisait la guerre pour la guerre, il devint suspect à son parti, qu'il compromettait par ses cruautés, ce qui le fit arrêter à Valence en janvier 1563.

Catherine de Médicis, dont la politique était de souffler à la fois la paix et la guerre, vint en Dauphiné : elle visita Valence, Étoile, Montélimar et Suze-la-Rousse, promettant partout aux huguenots protection et amitié ; mais la journée de la Saint-Barthélemy leur fit payer cher leur confiance : ainsi qu'à Paris, le sang coula à Valence, à Romans, à Montélimar. Dans cette dernière ville, les magistrats essayèrent, mais en vain, de les sauver en les renfermant dans la citadelle ; on en força les portes, et tous furent égorgés. Alors la guerre recommença, mais cette fois à outrance. Conduits par deux braves chefs, Montbrun et Lesdiguières, les protestants s'emparent de plusieurs places dans le Valentinois et le Diois. Assiégés dans Livron par Bellegarde, chef de l'armée catholique, ils s'y défendent vaillamment et le forcent à la retraite.

Après des alternatives de paix et de guerre, calmés, non satisfaits par l'édit de Nantes, à l'avènement de Louis XIII, ils reprennent les armes. Un fils du célèbre Montbrun les commande : ils assiègent Le Buis, prennent les châteaux de Mollans, de Roilhanette et de Puygiron. Tout le Diois est en leur pouvoir ; mais le prince de Condé le reprend en 1627, les protestants sont désarmés et les forts de Nyons, de Livron, de Die, de Crest, de Soyans et de Moras détruits. Déjà ceux des Saillans, de Pontaix, de Vinsobres, de Tulettes, de Saint-Paul-Trois-Châteaux, de Loriol, de Puy-Saint-Martin et de Grane avaient été rasés.

Avec la guerre et tous les malheurs qui l'accompagnent, la peste, la famine et d'autres fléaux calamiteux ravagèrent ce pays. Après une invasion de sauterelles en 873, une invasion de chenilles en 1586, à la suite de pluies torrentielles qui avaient corrompu l'air. Ces chenilles étaient en si grand nombre, disent les mémoires du temps, qu'elles infestaient les habitations, les chemins, les arbres, les haies. Beaucoup parmi les superstitieux s'en prirent aux huguenots, mais le plus grand nombre au diable.

Comme le cas était grave, on avisa. Après d'inutiles efforts pour chasser ces nouveaux ennemis, le grand vicaire de Valence les cita à comparaître devant lui et leur nomma un procureur d'office, qui défendit solennellement leur cause : l'avocat fut éloquent, mais malheureux, et ses clientes furent condamnées à « vider les lieux » sous peine de forfaiture et d'excommunication. On leur signifia leur jugement avec défense d'en appeler. Chenilles de ne se mouvoir. Alors, comme on les en avait menacées, on lança contre elles les foudres de l'anathème ; mais, avant de recourir au bras séculier, on voulut essayer des voies de la conciliation. Sur l'avis de deux savants jurisconsultes et de deux théologiens ; qu'il serait plus sage, en pareille matière, de ne se servir que des armes spirituelles, et d'user d'un peu de tolérance envers les chenilles, on se contenta de les adjurer et de les asperger d'eau bénite. O puissance de l'exorcisme ! les chenilles disparurent, longtemps après, il est vrai ; mais qu'importe ? on n'en cria pas moins au miracle.

Après tant d'agitations, protestants et catholiques vivaient en paix dans ce pays, quand la révocation de l'édit de Nantes, en 1685, vint de nouveau tout diviser. Dans plusieurs communes, notamment à Bourdeaux, à Bezaudun et à Chantemerle, les protestants coururent aux armes. On ne les soumit point, on les persécuta. Rien n'était épargné, ni l'âge ni le sexe. A Poët-Laval, trois jeunes filles eurent la tête tranchée ; une quatrième, fut pendue à un peuplier. A Die, le pasteur Ranc fut décapité, et sa tète exposée sur un poteau à la porte d'un cabaret. Sur la fin de 1745, les prisons de Crest, de Montélimar de Valence et de Die étaient remplies de protestants ; condamnés à mort, ils marchaient avec joie au martyre, comme les premiers chrétiens. Cette persécution dura jusqu'au règne de Louis XVI.

Si le Dauphiné donna le premier, à Vizille, le signal de la Révolution, le premier il se leva pour la défendre : douze mille citoyens armés se rassemblèrent, en 1789, dans la vallée du Rhône, et jurèrent « de rester à jamais unis, de se donner mutuellement toute assistance, et de voler au secours de Paris et de toute autre ville de France qui serait en danger pour la cause de la liberté. » Ce serment, les habitants de la Drôme surent le tenir en envoyant, en 1792, les premiers volontaires aux frontières.

C'est avec eux que furent formées en grande partie la 4° demi-brigade légère, la 57e de ligne, qu'on surnomma la Terrible ; la 18e, à qui Bonaparte, général en chef de l'armée d'Italie, adressa ces paroles, en lui donnant l'ordre d'attaquer à la bataille de Rivoli : « Brave dix-huitième, je vous connais ; l'ennemi ne tiendra pas devant vous ! » et enfin cette 32e demi-brigade, qui se couvrit de gloire à Arcole : « J'étais tranquille, lui dit Napoléon, la 32e était là ! »

Ce département fut ravagé, en 1795, par les compagnies de Jéhu et du Soleil, et par la réaction royaliste, en 1815. Il avait salué le retour de Napoléon et pris une part active aux Cent-Jours, en s'opposant à la marche du duc d'Angoulême sur Paris. « Après avoir remonté la vallée du Rhône jusqu'à Valence, il (ce prince) se vit arrêté devant Romans par les troupes impériales. Alors, il rétrograda sur Pont-Saint-Esprit. Repoussé de cette ville, il se retira sur La Palud. Cependant les troupes impériales n'avaient pas cessé de le poursuivre. Arrivées à Montélimar, et leur avant-garde occupant Donzère, elles se disposaient à l'attaquer ; mais déjà le duc, effrayé du mouvement des gardes nationales qui le pressaient de toutes parts, avait conclu avec le général Gilly une capitulation qui l'obligeait à poser les armes et à s'embarquer au port de Cette. » (Ferrand et Lamarque, Histoire de la Révolution française de 1789 à 1830.)

Après le coup d'État du 2 décembre, il y eut, sur plusieurs points du département, des rassemblements armés qui ne tardèrent pas à être dispersés, non sans coûter la liberté à quelques insurgés faits prisonniers ; mais à ces jours orageux succéda une ère plus calme, à la faveur de laquelle le département vit renaître son industrie agricole et son commerce.

Si le département de la Drôme n'a pas eu à souffrir de la guerre 1870-1871, il a pris une large part à la défense nationale en envoyant à l'armée de la Loire son contingent de mobiles dont plus d'un s'est signalé dans les divers combats qui furent livrés contre les Prussiens.

Il y a au XIXe siècle, dans les mœurs, dans le langage, dans le caractère et dans le costume des habitants de la Drôme, quelque chose des vieux Celtes, leurs ancêtres : ils portent la braye comme eux, et comme eux encore ils sont gais, vifs, vaillants, hospitaliers, actifs et laborieux. Cependant, si le citadin se ressent davantage des rapports de ce pays avec le Midi, qui l'avoisine, le paysan et le montagnard, par une bonhomie qui n'exclut pas la finesse et la ruse, semblent se rapprocher des Normands. Ainsi que la Normandie, en effet, le Dauphiné est le pays des procès.

Les départements-(histoire)- Le Doubs - 25

(2ème partie)

Vers 1076, un des plus riches comtes du royaume de France, Simon de Crépy en Valois, fut touché de la grâce divine ; préférant à l'éclat de la gloire une pieuse obscurité, il abandonna ses dignités et ses richesses et vint s'enfermer dans un monastère de la Franche-Comté. Bientôt, peu satisfait des mortifications et des pénitences qu'il s'imposait à Saint-Claude, Simon résolut de rendre utile sa retraite du monde, et, suivi de quelques compagnons, il pénétra, une hache à la main, dans les solitudes du Jura et s'ouvrit un passage à travers les forêts jusqu'aux sources du Doubs.

Là, les pieux cénobites s'appliquèrent à défricher un sol infertile et malsain, hérissé de broussailles, au milieu des précipices, parmi les rochers âpres et nus ; dans une région déserte, dont les échos, pour la première fois, retentissaient des cris de l'homme, Simon et ses rares compagnons firent tomber sous la cognée les arbres séculaires, frayèrent des chemins là où l'homme n'en connaissait pas avant eux ; ils fertilisèrent un sol longtemps rebelle a la charrue, et après bien des périls, bien des fatigues et des privations journalières, ils eurent conquis sur cette terre Inhospitalière la contrée qu'on a longtemps appelée les Hautes-Joux et les Noirs-Monts.

Le prieuré qu'avait fondé le puissant comte devenu pauvre solitaire, et qui fut habité après lui par ses disciples, prit le nom de Motta (maison des bois) et il a été l'origine de ce joli village si pittoresque de Mouthe, dans l'arrondissement de Pontarlier, et qui aujourd'hui s'enorgueillit de ses riches pâturages. A Rainaud II succéda Guillaume II, dit l'Allemand, qui fut, selon toute vraisemblance, assassiné par ses barons. Ce comte s'écarta de l'esprit de piété de ses prédécesseurs ; il ne craignit pas de porter une main téméraire sur les richesses que l'abbaye de Cluny tenait de leur dévotion. Son crime ne resta pas sans châtiment.

L'abbé Pierre le Vénérable nous apprend qu'un jour qu'il revenait d'exercer de nouvelles spoliations dans le saint lieu, méprisant les conseils des hommes sages et les prières des moines, il chevauchait orgueilleusement, et répondait à ceux qui lui demandaient s'il ne craignait pas d'attirer sur lui le courroux du ciel : « Quand mon or sera épuisé, j'en irai prendre d'autre au bon trésor de Cluny. » Tout à coup, à l'entrée d'un sentier étroit, un cavalier monté sur un cheval noir s'arrêta devant lui. « Comte de Bourgogne, dit-il en le fixant de son farouche regard, comte de Bourgogne, il te faut m'accompagner. - Qui donc es-tu et de quelle race pour regarder si fièrement le maître de tout ce pays ? » repartit Guillaume. "Tu vas le savoir » répondit le cavalier ; puis il saisit le comte, l'assit sur son cheval, et ceux qui l'accompagnaient voient avec une surprise mêlée de terreur deux vastes ailes s'ouvrir aux flancs du coursier ; le cavalier mystérieux et le comte furent emportés dans les airs, et bientôt l'œil ne put plus les suivre. Il se répandit une grande odeur de soufre et de fumée, et on dit que c'était le démon lui-même qui était venu chercher le comte impie.

Des historiens peu crédules ont prétendu que Guillaume fut assassiné par ses barons, qui, pour détourner les soupçons, imaginèrent cette fable. Vinrent ensuite Guillaume III l'Enfant et Rainaud III, qui mourut en 1148 laissant ses États à sa fille, la jeune Béatrix. Celle-ci épousa en 1156 l'empereur Frédéric Ier. L'année suivante, ce souverain tint une diète à Besançon, dans laquelle il reçut le serment de fidélité des prélats et des seigneurs de la contrée. Sa femme mourut en 1185 ; il se déposséda alors de la Comté en faveur de son troisième fils Othon et ne retint que Besançon, qui devint ville impériale et resta dans cet état jusqu'en 1656, époque à laquelle elle fut rachetée par l'Espagne. La fille d'Othon, Béatrix, qui lui succéda en 1200, porta la Comté dans une famille étrangère par son mariage avec Othon, duc de Méranie (Moravie), marquis d'Istrie et prince de Dalmatie. Après. Béatrix, Othon III (1234-1248), Alix de Méranie (1248-1279), sa sœur et Othon IV, dit Ottenin (1279-1303) régnèrent. Ce dernier fut un fidèle allié des rois Philippe le Hardi et Philippe le Bel. II changea les armoiries des comtes de Bourgogne ; jusque-là elles étaient : de gueules, à l'aigle éployée d'argent ; il y substitua, vers 1280, l'écu semé de billettes d'or, au lion de même.

Ce fut dans les dernières années d'Othon ou dans les premières de son successeur, Robert l'Enfant (1303-1315), que le roi Philippe le Bel érigea en parlement le conseil des comtes de Bourgogne. Le parlement de Besançon fut l'un de ceux qui eurent les pouvoirs les plus étendus : outre les affaires contentieuses, il connaissait encore, pendant la paix, de toutes les affaires concernant les fortifications, les finances, les monnaies, la police, les chemins, les domaines et les fiefs. Pendant la guerre, il réglait la levée des troupes, leurs quartiers, leurs passages, les étapes, subsistances, payements et revues.

Ces pouvoirs étendus et presque royaux ne lui furent pas conférés de prime abord, mais par des ordonnances successives de 1508, 1510, 1530, 1533 et 1534. Jeanne Ire, qui épousa le roi Philippe le Long, succéda à Robert l'Enfant (1315-1330) et laissa la possession de la province à sa fille Jeanne II, qui, en 1318, avait épousé Eudes IV, duc de Bourgogne. Leur petit-fils, Philippe de Rouvres, fut en même temps duc et comté, et, pour la première fois depuis Boson, les deux Bourgognes se trouvèrent réunies (1350-1461).

A sa mort, tandis que le duché rentrait dans la possession des rois de France, la Comté passa en héritage à Marguerite, fille de Philippe le Long et de la reine Jeanne ; cette princesse eut pour successeur Louis de Male, comte de Flandre (1382). Tous les États de ce comte passèrent à Philippe le Hardi, fils de Jean le Bon et le premier de cette race capétienne de Bourgogne qui, jusqu'à Louis XI, contrebalança l'autorité royale. L'an 1386, la ville de Besançon renouvela, avec le duc Philippe, le traité qu'elle avait signé avec les anciens comtes.

La même année, Philippe exigea le droit féodal qu'on appelait relevamentum, la reprise des fiefs ou renouvellement d'hommage de ses vassaux de Franche-Comté, accoutumés depuis longtemps, par l'absence de leurs suzerains, à, vivre dans l'indépendance. La partie de la Franche-Comté dont nous nous occupons, éloignée du théâtre des guerres des Anglais, des Armagnacs et des Bourguignons, eut moins à souffrir dans toute cette période que tout le reste de la France ; cependant elle ne fut pas épargnée par la peste noire en 1348 et 1350. Les routiers vinrent aussi « y querir victuaille et aventures, » et, à l'histoire du Jura, nous les retrouverons à Salins ; mais ces maux, quoique grands, étaient peu de chose comparés à l'affreuse dévastation, à la misère profonde de tant d'autres provinces ; d'ailleurs, dans la Franche-Comté même, le territoire qui a formé le Doubs dut à sa position extrême d'être moins atteint par les brigandages.

Les villes avaient acquis une existence particulière : nous retrouverons à leur histoire spéciale leurs chartes communales. Le règne de Philippe le Bon fut marqué par des troubles dont il sera fait mention quand nous nous occuperons de Besançon. A la mort de Charles le Téméraire (1477), la Franche-Comté ne passa pas, avec le duché de Bourgogne, au roi Louis XI ; la princesse Marie porta cette province dans la maison d'Autriche par son mariage avec Maximilien, aïeul et prédécesseur de Charles-Quint. En 1482, Marguerite succéda à sa mère ; son frère Philippe le Beau gouverna quelques années, de 1493 à 1506. Enfin, à sa mort (1530), la province passa sous la domination de son puissant neveu Charles-Quint, roi d'Espagne et empereur d'Allemagne.

Le règne de Charles-Quint fut pour la Franche-Comté un temps de prospérité ; il aimait cette province et accorda des privilèges à un grand nombre de ses villes ; Besançon eut les siens ; le commerce et l'industrie firent des progrès rapides sous cette administration bienfaisante et ne s'arrêta que lorsque le voisinage de la Suisse eut introduit la Réforme dans la Comté. Besançon eut ses religionnaires, ses luttes intestines, un tribunal de l'inquisition et des persécutions violentes. Guillaume Farel avait prêché la Réforme à Montbéliard dès 1524 ; après lui, Théodore de Bèze et d'autres missionnaires semèrent en Franche-Comté les nouvelles doctrines. Une confrérie, sous l'invocation de sainte Barbe, réunit les membres les plus considérables du parti protestant.

En 1572, il y eut dans Besançon une lutte sérieuse entre les partis catholique et protestant. Après les guerres de religion vinrent les guerres de la conquête française. Henri IV, devenu roi de France malgré la Ligue et l'Espagne, envahit la province espagnole de Franche-Comté après sa victoire de Fontainebleau en 1595. Pendant la guerre de Trente ans, la Franche-Comté fut menacée de nouveau, et la ville de Pontarlier fut assiégée par le duc de Saxe-Weimar, commandant des forces suédoises.

Mais la grande invasion, celle qui eut pour résultat de rendre française cette province, appartient au règne de Louis XIV. Ce prince réclama la Franche-Comté au nom des droits qu'il prétendait tenir de sa femme, Marie-Thérèse ; la guerre de dévolution, terminée par le traité d'Aix-la-Chapelle (1668), la lui livra. Mais, cette même année, la province fut restituée par la France à l'Espagne, en échange de l'abandon de tous droits sur les conquêtes faites par Louis XIV dans la Flandre. La guerre se renouvela en 1672. Besançon tomba au pouvoir des Français, toutes les villes de la province furent prises une à une, et le traité glorieux de Nimègue rendit définitive cette seconde conquête (1678). Louis XIV s'empressa de donner une nouvelle organisation à la province devenue française. La bourgeoisie franc-comtoise perdit la plupart de ses privilèges ; Besançon fut définitivement capitale de la Franche-Comté et siège du parlement et de l'université, qui avaient été transférés à diverses époques à Dôle.