Départements animaux années 50 antiquité aquariophilie eau douce arbres archeologie astrologie astronomie au jardin boissons bonbons

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Animaux - Oiseaux - (58)

· Mythologie Greco-romaine- (74)

· La(les)mode(s) - (17)

· Années 50 - (37)

· Arbres et arbustes (22)

· Préhistoire - (25)

· Bonjour + texte (589)

· Au Jardin - (27)

· Cadeaux de mes ami(e)s - (582)

· Parcs , réserves naturelles, zoos... (49)

- · le symbolisme dans le roman la rose des vents

- · passage obligé minarik

- · les bienfaits et les mefaits des invertebres

- · le symbolisme de la rose des vents dans le roman

- · valerie maurice est elle mariee

- · les bienfaits des invertebres

- · turfvoyance@yahoo.fr

- · gouran tchad

- · bamwisho muhiya jean

- · royauxnorvegiens

Date de création : 27.11.2008

Dernière mise à jour :

08.02.2013

5848 articles

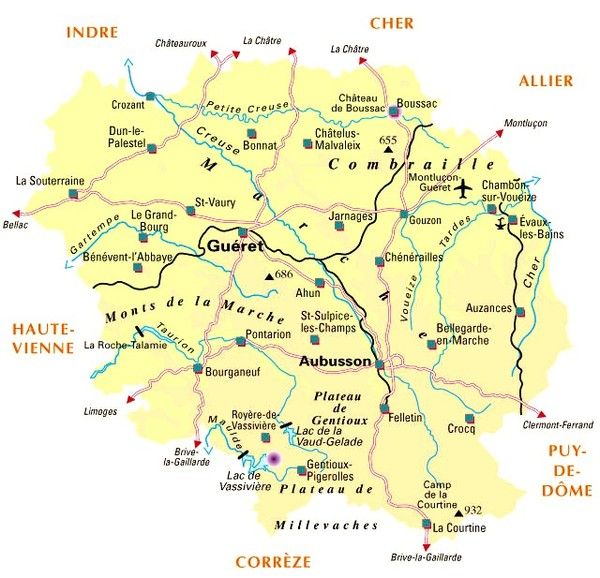

Les départements-(histoire)- La Creuse - 23 -

(Région Limousin)

Le département de la Creuse, formé d'une grande partie de l'ancienne province de la Marche et de quelques petits pays du Limousin, du Berry et de l'Auvergne, dépendait, avant la conquête romaine, du pays des Lemovices, et il dut à sa position sur les frontières du pays occupé par ce peuple le nom de Marchia Lemovicina. Plus lard, la Marche s'agrandit du pays de Combraille (pays des Cambiovicenses, Combraliae pagus). Elle fit partie de l'Aquitaine première, et passa sous la domination des Wisigoths, lorsqu'ils fondèrent le royaume de Toulouse (419). Elle suivit la fortune du Limousin et reconnut l'autorité des Francs après la victoire de Clovis à Vouillé (507).

En 571, les habitants furent, comme ceux de l'Auvergne, décimés par une horrible contagion dont Grégoire de Tours signal e les ravages. Desiderius, duc de Toulouse, et Bladaste, duc de Bordeaux, dans leur expédition contre le Berry, suivirent la grande voie romaine qui conduisait de Limoges à Bourges. Ils traversèrent la Marche et s'arrêtèrent peut-être dans les murs d'Ahun (583). Pendant la lutte de Pépin contre l'Aquitaine, Remistan ravagea toute la contrée et s'avança jusque dans le bas Berry, en 767.

Dans le démembrement de l'empire carlovingien, la Marche, à l'exemple de toutes les provinces de France, se morcela en un grand nombre de seigneuries. Elle ne put échapper aux ravages des Sarrasins et des Normands. En 846, ils dévastèrent le Limousin et s'avancèrent jusqu'aux limites du Berry et de l'Auvergne. En 930, ils reparurent ; mais, cette fois, ils furent battus et repoussés par le roi Raoul. Les Hongrois vinrent achever la ruine des provinces françaises. Ils pénétrèrent, en 937, jusqu'aux frontières de la Marche, et revinrent, en 951, désoler toute l'Aquitaine.

La France n'avait plus de gouvernement, plus d'armée ; elle était tombée dans la plus désastreuse anarchie. C'est au milieu de cette société en dissolution et dans l'effort tenté pour la reconstituer sous la forme féodale que se fonda, vers 968, le comté de la Marche. Les grands fiefs étaient autant de souverainetés indépendantes, et leurs possesseurs reconnaissaient à peine la suprématie nominale du roi. C'est ainsi que, malgré les menaces de Hugues Capet, Adalbert Talleyrand, comte de la Marche et de Périgord, s'allie avec Foulques Nerra, duc d'Anjou, contre Conan, comte de Rennes.

Tandis que Foulques s'empare de Nantes, Adalbert assiège la ville de Tours. Le roi marche au secours de cette place (992) . Il somme son vassal de se retirer. « Qui t'a fait comte ? » lui dit-il. Adalbert répond : « Qui t'a fait roi ? » Ce mot célèbre du comte de la Marche caractérise bien la politique féodale au Xe siècle. L'autorité royale baissa encore sous les successeurs de Hugues Capet. Un moment resserrée dans Paris par la féodalité, elle ne fut presque plus qu'une ombre. On trouve, en effet, en 1095, avant les croisades, plus de quatre-vingts grands fiefs qui avaient des souverains héréditaires et une véritable indépendance.

C'étaient quatre-vingts rois qu'il y avait en France, et parmi eux on compte plusieurs des anciens vassaux du duc de France qui ne lui obéissaient plus. Philippe Ier ne possédait réellement que les comtés de Paris, d'Étampes, de Melun, d'Orléans, de Dreux et de Sens, et, en montrant à son fils le château du seigneur de Montlhéry aux portes de Paris, il lui disait : « Beau fils Louis, garde bien cette tour qui tant de fois m'a travaillé, et en qui combattre et assaillir je me suis presque tout enseveli, et par la déloyauté de laquelle je ne puis avoir bonne paix ni bonne sûreté ; en tout le royaume n'étoient maux faits ni trahisons sans leur assent et sans leur aide, et si grande confusion étoit entre ceux de Paris et ceux d'Orléans que l'on ne pouvoit aller en terre de l'autre pour marchandise ni pour autre chose sans la volonté à ces traîtres, si ce n'étoit de grandes forces de gens » (Chroniques de Saint-Denys).

Au XIe siècle, l'ombre même d'un gouvernement central, d'une nation générale semble avoir disparu. « Comment se fait-il, dit M. Guizot, que la civilisation et l'histoire vraiment française commencent précisément au moment où il est presque impossible de découvrir une France ? C'est que, dans la vie du peuple, l'unité extérieure, visible, l'unité de nom et de gouvernement, bien qu'importante, n'est pas la première, la plus réelle, celle qui constitue vraiment une nation. Il y a une unité plus profonde, plus puissante : c'est celle qui résulte, non pas de l'identité de gouvernement et de destinée, mais de la similitude des éléments sociaux, de la similitude des institutions, des moeurs, des idées, des sentiments, des langues ; l'unité qui réside dans les hommes mêmes que la société réunit, et non dans les formes de leur rapprochement ; l'unité morale enfin, très supérieure à l'unité, politique et qui peut seule la fonder solidement. A la fin du Xe siècle et au commencement du XIe, il n'y a point d'unité politique pareille à celle de Charlemagne ; mais les races commencent à s'amalgamer ; la diversité des lois, selon l'origine, n'est plus le principe de toute la législation. Les situations sociales ont acquis quelque fixité ; des institutions, non pas les mêmes, mais partout analogues, les institutions féodales ont prévalu, ou à peu près, sur tout le territoire. Au lieu de la diversité radicale, impérissable, de la langue latine et des langues germaniques, deux langues commencent à se former, la langue romane du Midi et la langue romane du Nord, différentes sans doute, cependant de même origine, de même caractère, et destinées à s'amalgamer un jour. Dans l'âme des hommes, dans leur existence morale, la diversité commence aussi à s'effacer.

« Le Germain est moins adonné à ses traditions, à ses habitudes germaniques ; il se détache peu à peu de son passé pour appartenir à sa situation présente. Il en arrive autant du Romain ; il se souvient moins de l'ancien. empire et de sa chute, et des sentiments qui en naissaient pour lui. Sur les vainqueurs et sur les vaincus, les faits nouveaux, actuels, qui leur sont communs, exercent chaque jour plus d'empire. En un mot, l'unité politique est à peu près nulle, la diversité réelle encore très grande ; cependant il y a au fond plus d'unité véritable qu'il n'y en a eu depuis cinq siècles. On commence à entrevoir les éléments d'une nation ; et la preuve c'est que, depuis cette époque, la tendance de tous ces éléments sociaux à se rapprocher, à s'assimiler, à se former en grandes masses, c'est-à-dire la tendance vers l'unité nationale, et par là vers l'unité politique, devient le caractère dominant de l'histoire de la civilisation française. »

Dès le règne de Philippe le Gros commence, contre la féodalité, la guerre qui, par l'alliance de la royauté et des communes, doit aboutir au triomphe du principe moderne de la centralisation. Le fils de Philippe Ier ne reste pas, comme son père, emprisonné dans le domaine des ducs de France. Il cherche à étendre au loin son influence et son action. En 1121, nous le voyons s'avancer jusqu'aux confins de la Marche et diriger une expédition contre le comte d'Auvergne. Cinq ans plus tard, il intervient de nouveau en faveur de l'évêque de Clermont et force le comte à se soumettre au jugement -de la cour du roi (1126). Le comté de la Marche passa, vers ce temps, à la famille des Montgomery, dont un des membres, Adalbert IV, partant pour la terre sainte en 1177, vendit son domaine, pour cinq mille mires d'argent. à Henri II, roi d'Angleterre. Cette vente fut annulée sur la demande des seigneurs de Lusignan, qui, depuis longtemps, avaient des prétentions sur la Marche. Henri Il rendit ce comté à Hugues de Lusignan.

Vers la fin du XIe siècle, des bandes de routiers se levèrent dans le Berry et mirent toute la contrée au pillage. Ils prenaient le nom de Cottereaux. Les seigneurs des pays voisins, de la Marche, de l'Auvergne, formèrent contre eux l'association des Capuchons, et les taillèrent en pièces dans plusieurs rencontres (1184). Pendant les guerres de Philippe-Auguste et de Jean sans Terre, le comté de la Marche, situé à la limite des possessions anglaises et françaises, se trouva exposé aux ravages des gens d'armes.

Le comte Hugues le Brun suivit le parti du roi de France. Il était animé contre le roi d'Angleterre par des griefs personnels. Jean lui avait enlevé quelques châteaux et sa fiancée, fille du comte d'Angoulême (1201). En 1206, les deux rois signèrent une trêve de deux ans ; Hugues le Brun fut un des garants de Philippe-Auguste (Chroniques de Rigord). Philippe, poursuivant l'oeuvre de Louis le Gros et prenant au sérieux son titre de roi, était pour les grands vassaux un maître incommode. Hugues de Lusignan ne lui resta pas longtemps fidèle. Il se ligua en 1213 avec Jean sans Terre, son ancien ennemi. Mais la paix fut bientôt rétablie. On nomma des arbitres pour les infractions commises dans le Berry, l'Auvergne, le comté de la Marche et le Limousin ; ils se réunirent entre Aigurande et Cuzon, châteaux du comté de la Marche.

Pendant la minorité de Louis IX, la maison de Lusignan s'associa à la réaction féodale tentée contre la régente, Blanche de Castille. Le comte de la Marche prit les armes comme le duc de Bretagne et le comte de Champagne ; mais, comme eux, il fut obligé de se soumettre (1227). Ses successeurs régnèrent sans éclat jusqu'à la fin du XIIIe siècle. En 1308, Gui de Lusignan, mourant sans enfants, légua le comté de la Marche à Philippe le Bel.

Le territoire qui forme aujourd'hui le département de la Creuse fut alors presque tout entier réuni au domaine royal, sauf la terre de Combraille, qui appartenait à la maison d'Auvergne. Le comté de la Marche fut érigé en pairie par lettres patentes données à Paris, au mois de mars 1316, en faveur de Charles de France, comte de la Marche. Charles succéda à son frère Philippe le Long (1322), et ainsi cette pairie fut éteinte. Mais, comme le même roi donna le comté de la Marche à Louis de Bourbon en échange du comté de Clermont en Beauvoisis, il fut érigé de nouveau en pairie par lettres patentes du mois de décembre 1327.

Il passa dans la maison d'Armagnac par le mariage d'Éléonore, fille de Jacques de Bourbon, avec Bernard d'Armagnac, comte de Pardiac et de Castres. Leur fils, Jacques d'Armagnac, duc de Nemours, comte de la Marche, de Pardiac, de Castres et de Beaufort, vi-comte de Murat, seigneur de Leuze, de Condé et de Montagne-en-Combraille, fut l'ennemi et la victime de Louis XI. Il périt par la main du bourreau (août 1477). Le roi confisqua ses biens, et donna le comté de la Marche à Pierre II de Bourbon, sire de Beaujeu, qui avait épousé Anne de France. Suzanne de Bourbon, leur fille, porta ce domaine en dot au connétable Charles de Bourbon. Celui-ci était déjà comte de Montpensier et dauphin d'Auvergne, duc de Bourbon, d'Auvergne et de Châtellerault, comte de Clermont en Beauvoisis, de Forez, de Gien vicomte de Carlat et de murat, seigneur de Beaujolais, de Combraille, de Mercoeur, d'Annonay, de La Roche-en-Régnier et de Bourbon-Lancy.

La trahison du connétable anéantit cette puissance redoutable de la maison de Bourbon. Ses biens furent confisqués en 1523. Le comté de la Marche passa à Louise de Savoie, mère de François Ier ; après la mort de cette princesse, il rentra dans le domaine de la couronne. François Ier le donna, par lettres du 12 juin 1540, à son troisième fils, Charles de France, pour le tenir en pairie ; mais ce prince mourut le 9 septembre 1545. Depuis lors, la Marche ne fut plus détachée de l'unité nationale. La féodalité s'était transformée en noblesse. Au XVIIIe siècle, le comté de la Marche fut le titre des fils aînés des princes de Conti.

L'histoire de la province n'est pas riche en détails intéressants. Durant les désastres de la guerre de Cent ans, les villes et les seigneurs ne trahirent pas la cause de la France. Le sire de Boussac, chambellan de Charles VII, le servit jusqu'au crime. Lorsque la guerre civile vint se mêler à la guerre étrangère, et que le dauphin souleva la Praguerie, Charles VII traversa la Marche en poursuivant son fils rebelle (1440). On a retrouvé au British Museum (m. 11, 542) des lettres royales du 4 décembre 1545, par lesquelles sont institués, dans la sénéchaussée de la Marche, cinq commissaires, à l'effet de percevoir, d'après un nouveau mode, un aide pour la solde des gens d'armes. Ce sont « nos amis et féaulx conseillers et chambellans, le sire de Culant, maître Jehau Tudert, maistre des requêtes ordinaires de notre hôtel, les sénéchal et chancelier de la Marche, et Pyon de Bar, notre valet de chambre. »

Il existe au cabinet des titres de la Bibliothèque nationale des quittances de ce Pyon de Bar. Le 1er décembre 1445, il avait reçu de Jacques de la Ville la somme de 100 livres à titre de commissaire ordonné pour asseoir au comté de la Marche la portion à l'aide de 300 000 francs, mis sus par le roi sur les pays de Languedoc au mois de janvier précédent. « Vous mandons et commettons que les gens d'armes qui sont du pays et ressort de la comté de la Marche soient dorénavant payés, selon l'ordonnance que nous avons de présent faite, à commencer le premier jour de janvier prochain venant. C'est assavoir : en argent 21 livres tournois par lance fournie de six personnes et six chevaux ; plus pour 10 livres tournois en nature. Et voulons toutes manières de gens être à ce contribuables, excepté gens d'Église, nobles vivant noblement, et autres qui, par nos dernières ordonnances, en étoient exemptés. » (Lettres du 3 août 1445, Ordonn. des rois de France, tome XIII, page 442 et pass.) « Et avec ce... mettez sus, audit pays et ressort de la Marche, avec les frais raisonnables ci-après déclarés, et outre le fait et payement desdits gens d'armes, la somme de 5 000 livres tournois, 500 livres tournois pour les frais. Laquelle somme est pour et au lieu de l'aide de 200 000 livres tournois que de nécessité étions contraint mettre sus en notre pays comme l'année passée. Mais, considéré la pauvreté de notredit peuple et la charge qu'ils ont desdits gens d'armes, nous avons modéré ledit, pays, pour sa portion dudit aide, à ladite somme de 5,000 livres tournois, et 500 livres tournois pour les frais. » (Biblioth. de l'école des Chartes, déc. 1846.)

Sous Louis XI, les états de la haute et basse Marche demandèrent à se réunir pour une imposition commune, et le roi les y autorisa (1478). Les états de cette province cessèrent de s'assembler au XVIIe siècle, après la victoire de Mazarin sur la Fronde et le triomphe de l'absolutisme. En 1531, la province fut affligée par les inondations et par la famine. La Creuse et la Gartempe débordèrent. « Estoit en ladite saison grand'cherté de blés et de vins ; car le setier de froment se vendoit 50 sols, le setier de seigle 40 sols et plus, etc. » C'est l'année où le comté de la Marche fut réuni à la couronne. Bientôt après se tinrent à Poitiers les Grands-Jours, « qui jugèrent deux cents causes en deux mois et condamnèrent un grand nombre de gentilshommes d'Anjou, Touraine, Maine, Aunis, Angoumois et Marche. »

En 1553, « les droits que les habitants prennent sur le sel furent vendus par le roi Henri II aux habitants du pays de Poitou, Saintonge, ville et -gouvernement de La Rochelle, Angoulême haut et bas Limousin, haute et basse Marche, qu'on appelle à cause de cela pays de franc-salé. » Sous le règne de Henri III, la Réforme pénétra dans la Marche, mais elle n'y fit pas de progrès. Pendant les guerres religieuses, « le sieur de Saint Marc était commandant pour l'Union au pays de la Marche. » (Palma Cayet.) Il périt en allant au secours de Randan, chef des ligueurs en Auvergne (1590). Les paysans de la Marche prirent part à la révolte des Croquants, en 1594.

Aux états de 1484 avaient paru les députés du comté de la Marche. Il n'en vint aucun à ceux de 1593. En 1614, la sénéchaussée de la haute Marche envoya aux états généraux Georges de La Roche-Aymon, sieur de Saint-Maixent ; Gabriel, sieur de Malité, et Jean Vallenet, lieutenant particulier à Guéret.

Les Grands-Jours, tenus à Limoges en 1605, n'avaient pas plus épargné les nobles brigands de la Marche que ceux du Limousin ; mais l'esprit féodal n'était pas encore détruit dans ces provinces presque sauvages. La royauté devait longtemps encore y rencontrer des ennemis. « Le 17 mars 1617, dit le Mercure françois le prince de Joinville partit de Paris pour aller en son gouvernement d'Auvergne, y lever des troupes et avoir l'œil sur les pratiques qui se faisoient au pays de la Marche, bas Limousin et provinces voisines, par M. de Bouillon, qui sollicitoit une assemblée générale de ceux de la religion réformée pour les exciter à se soulever et prendre les armes. » Vingt ans après reparaissent les Croquants. « On dit qu'en Limousin, la Marche, l'Auvergne et le Poitou, sont élevées plusieurs troupes de gens, sous le nom de Croquants, lesquels font une guerre aux partisans, et qu'on parle en deçà d'envoyer vers eux pour les apaiser. » (Lettre de Gui Patin, 26 mai 1637.)

Au commencement de la guerre de la Fronde, le marquis d'Effiat était gouverneur de la haute et basse Marche (1649). Aubusson et Guéret figurent dans la liste générale des villes où furent envoyées, le 2 août 1652, les lettres circulaires de la ville de Paris invoquant l'appui des autres cités du royaume. Aubusson et Guéret ne répondirent pas. La Marche était alors un pays perdu au milieu de la France. Qu'on en juge par les impressions de voyage du célèbre comte de Forbin, qui la traversa en 1684. « Comme le service du roi ne demandoit pas ma présence à Rochefort, car la saison étoit déjà fort avancée, mon oncle me conseilla d'aller en Provence, pour régler quelques affaires que j'y avois ; il m'ordonna en même temps de passer par Lyon et de parler à un homme qui lui devoit quelque argent. La route que j'avois à suivre étoit par le Périgord, le Limousin et l'Auvergne. La quantité de neige dont le pays étoit couvert le rendoit impraticable à un homme qui n'en avoit d'ailleurs aucune connoissance. Pour obvier à cet iriconvénient, je me joignis aux muletiers qui partent deux fois la semaine de Limoges pour Clermont. Leur marche étoit si lente et si ennuyeuse que je me trouvois bien malheureux d'être obligé de m'y conformer. Après les avoir ainsi suivis pendant quatre jours, nous arrivâmes à un cabaret en rase campagne. J'étois auprès du feu à causer avec l'hôtesse, lorsque je vis entrer six hommes qui ressembloient bien mieux à des bandits qu'à toute autre chose. Je demandai quels hommes c'étoient : Ce sont, me répondit la maîtresse du logis, des marchands de Saint-Étienne en Forez, qui reviennent de la foire de Bordeaux ; nous les voyons repasser ici toutes les années. Ravi de cette nouvelle, je leur fis civilité ; nous soupâmes ensemble et je m'associai avec eux pour tout le reste du voyage. Il tomba dans la nuit une si grande quantité de neige que les chemins en furent entièrement couverts. Mais ces marchands les avoient si fort pratiqués que, se conduisant d'un arbre à l'autre, ils ne s'égarèrent jamais. Comme nous marchions, un geai vint se percher devant nous à la portée d'un fusil. Un de mes compagnons de voyage qui avoit un bâton, ou quelque chose qui paroissait tel, fit arrêter la troupe ; et ayant ajouté à ce prétendu bâton quelques ressorts qu'il renfermoit sans qu'il y parût, il en fit un fusil complet, tira sur l'oiseau et le tua... Nous devions nous séparer à Thiers, etc. » (Mémoires du comte de Forbin, p. 302.)

Dans cette contrée presque sauvage, une seule ville, par son industrie et son commerce, méritait d'arrêter l'attention du voyageur. Aubusson comptait environ 12,000 habitants, presque le double de sa population actuelle. La fabrication de ses tapis, déjà célèbres, occupait un très grand nombre (Louvriers. La plupart étaient protestants. La révocation de l'édit de Nantes (1685) les força de s'expatrier. ils émigrèrent en Suisse et en Allemagne.

Ainsi la Marche subit, comme les provinces de l'Ouest, les effets désastreux de l'intolérance. Colbert n'était plus ; Louvois dominait dans les conseils de Louis XIV ; et le travail national, un moment ranimé sous l'administration d'un homme d'État qui comprenait les vrais intérêts de la France, allait être sacrifié désormais aux fantaisies de l'ambition et de l'orgueil. La France n'a guère traversé de périodes plus douloureuses que la fin du règne de Louis le Grand. Elle perdit même, pendant la guerre de la succession d'Espagne, les consolations de la gloire ; et, la fortune épuisant contre nous toutes ses rigueurs, le froid et la famine se coalisant avec l'Europe, la nation expia cruellement les prétentions de son maître à la monarchie universelle. La Marche ne put échapper aux adversités de la patrie ; mais, du moins, grâce à sa position centrale, elle ne fut pas atteinte par le fléau de l'invasion. Grâce au caractère de ses habitants, elle évita les maux de la guerre civile ; les fils des Croquants ne suivirent point l'exemple des Camisards.

La haute Marche faisait partie, ainsi que le pays de Combraille, de la généralité de Moulins, mais elle n'en partageait point toutes les charges ; plus heureuse que le Bourbonnais et le Nivernais, provinces de grandes gabelles, elle était comprise dans le pays rédimé de l'impôt du sel. Le pays rédimé ne payait qu'un droit modique perçu sous les noms de convoi, de traite, de charente, etc., sur tous les sels extraits des marais salants pour l'approvisionnement des habitants. « Le commerce du sel étant libre dans cette partie de la France, on ne petit pas, dit Necker, en connaître la consommation avec autant de certitude que dans les parties du royaume où le privilège exclusif du débit est entre les mains du roi. Il y a lieu de l'évaluer à environ 830 000 quintaux ; et cette quantité, rapportée à une population de 4 025 000 âmes, ferait environ dix-huit livres pesant par tête d'habitant de tout sexe et de tout âge. La valeur courante varie depuis six jusqu'à dix et douze francs. »

Necker les portait, pour les provinces de grandes gabelles, à 62 livres par quintal ; pour celles de petites gabelles, à 33 livres 10 sous. La Marche, voisine du Berry et du Bourbonnais, leur fournissait en contrebande des quantités considérables de sel, et ses faux sauniers faisaient une rude guerre aux gens du roi. Enfin, la Révolution de 1789 abolit les douanes intérieures et répartit également les charges publiques entre tous les départements de la France. Les contrebandiers, abandonnant les provinces du centre, durent renoncer à leur commerce ou changer le théâtre de leurs exploits. Ils n'avaient plus rien à faire dans la Marche.

Pendant la période révolutionnaire, le département de la Creuse n'eut pas à souffrir des tourmentes politiques. La Terreur n'y fit point couler le sang. Les nobles, peu nombreux, émigrèrent ou se soumirent ; la vente des biens du clergé eut lieu sans scandales et sans bruit, et la guerre civile ne trouva point d'armée sur cette terre qui ne porte point le fanatisme. La Creuse ne fournit de soldats que pour combattre les ennemis de la France. Ses volontaires servirent avec honneur sous les drapeaux de la République. Un de leurs bataillons (Joullieton atteste ce fait dans son Histoire de la Marche) reconnut les petits-fils des proscrits de 1685 dans un village des bords du Rhin où s'était conservé le patois marchais.

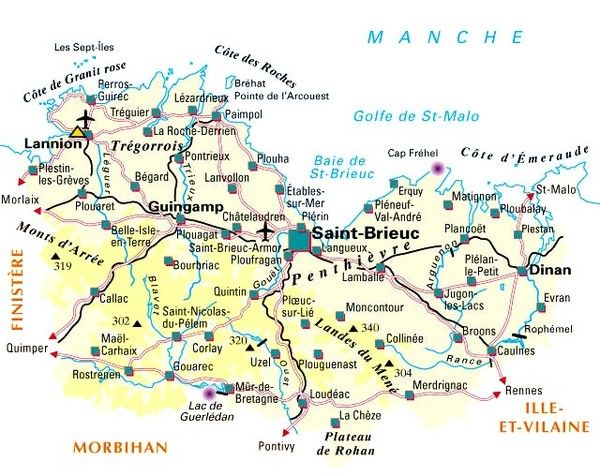

Les départements-(histoire)- Cotes d'Armor - 22 -

(Région Bretagne)

Le département des Côtes-d'Armor occupe, avec celui du Morbihan, le milieu de la péninsule armoricaine, dont les départements d'Ille-et-Vilaine et du Finistère forment les extrémités. Il doit à cette situation la variété de caractères qui le distingue et qui peut, permettre de le diviser en trois régions différentes : le pays de Saint-Brieuc appartient à la haute Bretagne, celui de Lannion et de Tréguier à la basse, et l'on donne le nom de Bretagne moyenne au pays qui environne Dinan.

A mesure qu'on traverse le département de l'est à l'ouest, on sent que l'on approche du Finistère ; on le reconnaît à l'extérieur des habitants, à leurs mœurs, à leur langage. Suivant les expressions de M. Pitre-Chevalier, une ligne tracée de l'embouchure de la Vilaine à Châtelaudren (entre Saint-Brieuc et Guingamp) peut être considérée comme la muraille chinoise de l'idiome breton, et les brèches faites à ce rempart par le commerce et la civilisation n'ont guère enlevé au vieux langage que les villes, les ports et les endroits fréquentés de la côte.

La circonscription départementale des Côtes-d'Armor n'a donc d'autre unité que l'unité administrative. Aux temps les plus anciens, avant l'occupation romaine, plusieurs peuples s'en partageaient le territoire. C'étaient les Curiosolites, les Lexobiens, les Ambiliates, les Osismiens. Les Curiosolites avaient pour capitale une ville quia conservé la trace de leur nom dans le sien : c'est Corseul, dont nous aurons occasion de reparler dans un article spécial. Le domaine des Curiosolites s'étendait, selon d'Anville, jusqu'au pays d'Yffiniac, dont le nom aurait la même signification que ce terme latin ad fines, employé si souvent par les anciens géographes pour marquer des bornes et des limites. Les antiquités mégalithiques sont moins nombreuses dans le département des Côtes-d'Armor que dans ceux du Finistère et du Morbihan. Néanmoins, on y rencontre aussi des peulvens, des dolmens, des pierres branlantes, dont la plus remarquable est celle de l'île de Bréhat, et des tumulus, parmi lesquels on cite celui de Lancerf.

L'époque romaine a laissé plus de traces. Nous ne reviendrons pas ici sur la conquête de Jules César. Les Osismiens, les Curiosolites tes prirent leur part à la résistance générale de l'Armorique, et succombèrent dans la défaite commune. Incorporé dans l'empire romain, leur territoire fit partie de la troisième Lyonnaise. En revanche, ils eurent des édifices, des voies romaines. La disposition de ces voies, telle qu'on peut l'observer par leurs débris, indique clairement que Corseul fut considérée, sous l'empiré romain aussi bien qu'auparavant, comme le centre de la contrée ; c'est de ce point qu'elles rayonnent dans des directions différentes.

L'une se dirigeait vers Vannes et traversait les étangs de Jugon. Elle n'avait pas moins de 20 ou 24 pieds de largeur et était élevée de 4 ou 5 pieds au-dessus du sol environnant. Une autre conduisait à Quintin. Deux autres, enfin, à Dinan et à Dinart. D'autres souvenirs romains se rencontrent à Pordic, où l'on montre un camp de César, de forme triangulaire, situé sur de hautes falaises et flanqué, d'un côté, par la mer, de l'autre, par un profond vallon où coule la rivière d'Ik. À l'un des angles se voient les ruines d'u ne tour. Quoique César ne paraisse pas avoir passé en personne par le pays qui nous occupe, néanmoins il est fort possible, comme on l'a conjecturé, que son lieutenant Titurius Sabinus, qu'il envoya avec trois légions pour tenir en respect les Curiosolites et les Lexobiens, ait pris un campement dans le lieu auquel s'est attaché, par la suite, le nom immortel du conquérant.

C'est avec moins de vraisemblance qu'on a prétendu voir dans la petite ville de Binie le Portus Iccius où César s'embarqua pour passer dans la Grande-Bretagne, et que l'on place aujourd'hui, sans contestation, à Wissant, dans le département du Pas-de-Calais. On ne saurait nier, du reste, que Binic n'ait eu jadis une importance qu'elle a perdue depuis. A deux reprises, en 1808 et en 1824, la mer a laissé à découvert les ruines d'un vaste édifice, qui semblait sortir des flots pour en faire foi. Cet édifice avait 80 pieds de longueur sur 40 de largeur, et ses murs, que quelques savants croient de construction antique, recelaient 200 médailles d'empereurs romains et des pièces espagnoles à l'effigie de Charles-Quint. Corseul, Erquy nous ramèneront encore à l'époque romaine.

C'est sur ce rivage, où nous venons de signaler des débris de la puissance romaine, que mirent le pied les Bretons insulaires fugitifs qui vinrent s'établir, au IVe et au Ve siècle, dans l'Armorique. L'un d'eux, du nom de Fracan ou Fragan, qui faisait partie de la suite de Conan dit Mériadec, s'arrêta en 418 sur les bords du Gouët, petite rivière du département, dont le nom tragique semble cacher quelque mystérieuse horreur des temps inconnus à l'histoire. Gouët ou Gouat, en effet, dans la langue celtique veut dire sang, et le pays arrosé par cette rivière s'appelle Gouetlod où Gouello (Goëllo), c'est-à-dire Pays du sang.

C'est donc dans des lieux que s'établit Fragan avec ses compagnons, et l'endroit qu'il choisit pour sa résidence porte encore aujourd'hui le nom de Ploufragan, peuple de Fragan, plou ou plé ayant cette signification dans la langue bretonne. Ce lieu et ce personnage intéressent toute la Bretagne, qui leur doit un de ses saints les plus vénérés, le fameux saint Guignolé. C'est là, en effet, que Guen, femme de Fragan, mit au monde trois fils et une fille, qui eurent tous l'insigne honneur d'être inscrits au catalogue des saints. Les fils avaient nom Guignolé, Jacut et Guétenoc ; la fille, Creirvie. Mis fort jeune sous la conduite d'un saint homme appelé Ludoc, Guignolé y fit les progrès les plus rapides dans les voies de la sainteté, et, à son tour, eut des disciples. Sa renommée le rit choisir par le roi Gradlon pour diriger le fameux monastère de Landevenec, que ce prince venait de fonder. Saint Guignolé y établit une règle austère, qui paraît être la même que celle suivie à cette époque en Angleterre, en Écosse et en Irlande. Saint Jactit, frère de Guignolé, fonda de son côté un monastère qui porta son nom. Ce sont les deux plus anciens qui aient été fondés en Bretagne.

Nous parlerons ailleurs d'Audren, chef puissant, qui résida dans la contrée vers la fin du Ve siècle. Vers la même époque se fondaient le monastère et la ville de Saint-Brieuc. Les autres chefs du pays qui se succédèrent vers ce temps nous apparaissent dans les légendes et les romans comme les compagnons de gloire d'Arthur et de Hoël le Grand. Quelquefois ils portaient le titre de roi, et l'on vit souvent les prétendants à la couronne de Bretagne obligés de traiter avec eux. A la mort du roi Salomon (874), les comtes de Goëllo, se prétendant issus des anciens souverains de Bretagne, prirent les armes pour soutenir leurs prétentions ; mais ils échouèrent, et la victoire demeura aux comtes de Vannes, leurs concurrents.

Un peu plus tard (939), on vit l'un d'eux contribuer puissamment an gain de la bataille livrée aux Normands près de Saint-Brieuc par Alain Barbe-Torte. C'étaient de puissants seigneurs qui gouvernaient presque en souverains une grande étendue de terre et de nombreux vassaux. L'usement de Goëllo, qui subsista jusque dans le XVIIIe siècle, est une preuve de l'indépendance dont ils jouissaient. Toutefois, leur puissance ne tarda pas à s'éclipser. Leur comté fut réuni à celui de Rennes, puis détaché, ainsi que Penthièvre, en faveur des cadets des comtes de Rennes. Son histoire se confondit dès lors avec celle de Penthièvre jusqu'en 1480, que le duc François Il le donna à François légitimé de Bretagne, comte de Vertus. En 1746, il passa par héritage au prince de Soubise.

La puissance déchue des comtes de Goëllo fut remplacée par la puissance naissante de la maison de Penthièvre. Cette ambitieuse maison date du XIe siècle. Le duc Geoffroy était mort en 1008, laissant deux fils, Alain qui lui succéda, et Eudon qui devint la tige de la branche cadette de la famille ducale, sous le nom de comte de Penthièvre. Eudon ne tarda pas à dévoiler les vues ambitieuses qu'il devait transmettre à ses descendants, et qui furent si longtemps une malheureuse cause de guerres civiles en Bretagne. Il fit la guerre à son frère, Alain V. Après la mort de ce dernier, au lieu d'exercer fidèlement la tutelle dont il avait été chargé sur son neveu, il l'emprisonna, et prit le titre de comte de Bretagne.

Cette maison de Penthièvre tirait son nom de la situation même de ses domaines entre le Leff et le Treff ou Trieux et de la position de son château principal au confluent de ces deux rivières. Ce château s'appelait Pontreff ou Pontreo (Pontrieux). Qu'on ne s'étonne plus de trouver quelquefois au nom de Penthièvre la variante Ponthièvre. Le pays s'appelait Penthévrie ou Ponthévrie. Ce comté comprenait la ville de Saint-Brieuc, où Eudon et son fils Étienne résidèrent et furent inhumés. Plus tard, il s'étendit encore et comprit, outre le diocèse de Saint-Brieuc, une partie de celui de Tréguier ; en un mot, près d'un tiers de la Bretagne. C'était comme une petite province à part, qui avait ses coutumes, ses princes particuliers ; ceux-ci, presque absolus, faisaient à leur gré la paix ou la guerre, levaient des tailles ou des aides, exerçaient plusieurs autres droits régaliens, tenaient une cour brillante et donnaient aux principaux d'entre leurs vassaux le nom pompeux de barons.

Le petit-fils d'Eudon, Alain le Noir, en épousant Berthe, héritière du duché de Bretagne, plaça le sang de Penthièvre sur le trône ducal, mais sans opérer la réunion des domaines de sa. famille qui demeurèrent à son frère aîné, Geoffroy Botherel. Cette alliance, qui eût semblé réconcilier la maison de Penthièvre et celle des ducs, ne fit qu'offrir de nouveaux motifs à la discorde. En effet, l'héritage des Penthièvre ayant passé plus tard à une branche collatérale, celle qui portait la couronne ducale se crut lésée, et Alix, héritière du duché, se sentit disposée à disputer ces riches domaines à celui qui les possédait, Henri d'Avaugour. La sage idée d'un mariage qui eût confondu les droits et terminé le différend avait été quelque temps adoptée, et même des fiançailles avaient eu lieu.

Mais le roi de France, alors très puissant (on était au XIIIe siècle), s'opposa à une alliance qui devait donner trop de puissance aux souverains bretons, Son influence fit rompre les fiançailles, et Alix épousa un prince français, Pierre de Dreux, surnommé Mauclerc. Les deux partis prirent aussitôt les armes : Henri pour se venger de l'affront qui lui avait été fait, Pierre Mauclerc pour- faire valoir les prétentions de sa femme. La guerre se fit à l'avantage de ce dernier, qui s'empara des terres de Tréguier, Guingamp, Saint-Brieuc, Lamballe, et réduisit Henri à se contenter du titre d'Avaugour qu'il transmit à sa postérité dépouillé de tous les autres. Mauclerc fit don de Penthièvre à sa fille, Yolande de Bretagne (1236) ; plus tard, Jean III le donna en apanage à son frère Gui de Bretagne, mais avec des restrictions importantes : par exemple, il se réserva le fort château de Jugon, situé sur une hauteur appelée autrefois Jugum par les Romains ; telle est l'origine de ce nom, qui s'applique non seulement à la montagne, mais aussi aux vastes marais qui en défendent les approches, et qui sont formés par un épanchement des eaux de l'Arguenon. Jean III se réserva, outre le droit de bris, les émoluments de l'amirauté et la garde des églises ; par cette réserve, les églises cathédrales et les abbayes qui étaient dans l'apanage de Gui de Bretagne turent soustraites à sa juridiction et demeurèrent toujours dans la suite exemptes de la juridiction des Penthièvre.

Gui de Bretagne n'eut qu'une fille, et ce fut cette fameuse Jeanne la Boiteuse qui épousa Charles de Blois et lui porta deux magnifiques héritages : celui du comté de Penthièvre, qu'elle tenait de son père, et celui du duché de Bretagne, qui lui revint de plein droit à la mort de Jean III, mort sans postérité. Malheureusement, un autre prétendant saisit l'occasion de cette interruption de la ligne masculine sur le trône ducal pour se jeter à la traverse et faire valoir des droits que les coutumes féodales rendaient illégitimes.

C'était Jean de Montfort, et de ce moment commença, entre lui et Charles de Blois, cette lutte acharnée à laquelle Jeanne prit une part si active et si glorieuse. Montfort l'emporta, et Jeanne la Boiteuse, dont les enfants étaient retenus prisonniers en Angleterre, dut souscrire au traité de Guérande (1365), qui ne lui laissait que le comté de Penthièvre. Du moins, ce comté avait été constamment défendu avec succès contre l'allié des Anglais ; le château de Jugon avait même été repris et rattaché au comté. Comme il n'y avait pas de communes en Penthièvre, Montfort, qui partout ailleurs s'appuyait sur elles, n'avait là aucun parti et aucune prise.

Les Penthièvre trouvèrent bientôt un allié puissant. Le connétable de Clisson, ennemi mortel de Montfort, devenu Jean IV, usa de son influence pour faire mettre en liberté les enfants de Jeanne la Boiteuse, et Jean de Blois, l'un d'eux, épousa sa fille. Ce mariage important, qui réunit contre les nouveaux ducs de Bretagne les forces éloignées des deux plus puissantes maisons du duché, fut célébré à Moncontour en Penthièvre, en présence des plus illustres seigneurs de Bretagne, les sires de Laval, de Léon, de Derval, de Rochefort, de Beaumanoir et de Rostrenen. Jean IV ne pardonna pas à Clisson une alliance dont le but était si évident, et nous avons raconté ailleurs (Morbihan) comment il l'attira au château de l'Hermine pour le faire périr. N'ayant pas eu le courage de consommer son forfait, il eut à soutenir une guerre terrible dont le comté de Penthièvre fut le principal théâtre.

Tout le comté s'était soulevé. à l'instigation de la belle et vindicative Marguerite de Clisson, qui ne rêvait pour elle-même et pour ses enfants que cette couronne ducale injustement enlevée aux Penthièvre. Elle se lassa moins vite que son père et, tandis qu'il faisait la paix avec Jean IV, elle continua de soulever le pays, et s'efforça de l'entraîner lui-même dans de nouvelles entreprises ; elle ne craignait point de l'exhorter même à l'assassinat. Le connétable repoussa ces coin lots avec indignation ; mais il mourut, et Marguerite, dégagée d'une dépendance qui pesait à sa vengeance et à son ambition, prit les allures d'une souveraine, leva des impôts dans son comté, malgré les défenses du duc et des états de Bretagne, et refusa constamment d'acquiescer aux conditions d'arrangement négociées entre son fils Olivier et le duc.

Douze sergents lui furent envoyés pour l'ajourner à comparaître devant ce dernier. Plusieurs ayant eu l'audace de porter la main sur elle, elle les fit tuer sur-le-champ. Jean IV demanda des secours aux Anglais, qui débarquèrent dans l'île de Bréhat et la ravagèrent ; plusieurs places de Penthièvre tombèrent en son pouvoir. Marguerite céda, mais pour commencer aussitôt un autre genre de guerre, une guerre de perfidie et de guet-apens. Il ne fut point difficile à celle que les vieux historiens appellent la méchante Margot de feindre une réconciliation sincère et même un vif attachement pour les enfants de Jean IV. C'est par ces moyens odieux qu'elle réussit à attirer la duc au guet-apens de Chantoceaux et à se rendre maîtresse de sa personne. Mais c'était trop d'audace et de duplicité.

La Bretagne, lasse des troubles qu'excitait sans cesse une ambition avilie par les moyens mêmes qu'elle employait, s'indigna du forfait et comprit qu'il valait cent fois mieux conserver Jean IV que de s'exposer à tomber sous le joug de Marguerite. Les seigneurs prirent tous les armes. Le comté de Penthièvre fut envahi, la plupart des châteaux rasés, et les Penthièvre, dépouillés de tous leurs biens, allèrent porter en France leur orgueil humilié et leurs opiniâtres projets de vengeance (1420). Un accommodement ménagé par le connétable de Richemont rendit le comté de Penthièvre à Jean, frère d'Olivier et fils de Marguerite. Jean mourut sans enfants. Nicole de Bretagne, sa nièce et son héritière, porta le comté de Penthièvre à son mari, Jean de Brosse, vicomte de Boussac et maréchal de France.

Ce nouveau comte de Penthièvre, moins peut-être par les motifs de haine qui avaient animé les anciens comtes que par attachement à la couronne de France, se déclara pour le roi dans la guerre du Bien publie, et se fit ainsi dépouiller à son tour par le duc François Il. Le comté de Penthièvre passa successivement à plusieurs maîtres différents, et ne revint aux de Brosse qu'après la réunion définitive de la Bretagne à la France. En 1535, François Ier céda à Jean de Brosse, quatrième du nom, tout ce qu'il tenait du comté de Penthièvre, et ce seigneur abandonna au roi tous les droits qu'il pouvait avoir sur le duché par représentation de Nicole de Bretagne, sa bisaÏeule. Le comté de Penthièvre avait été diminué des châtellenies de Châtelaudren, Lanvollon, Painipol, érigées par le duc en baronnie sous le nom d'Avaugour.

En 1569, Charles IX, pour récompenser la fidélité des comtes de Penthièvre, érigea leur fief en duché-pairie, litre glorieux, mais qui ne rendait pas aux Penthièvre la puissance des anciens comtes. Peu de temps après, une alliance porta ce fief à Philippe-Emmanuel de Lorraine, duc de Mercoeur, celui que la ligue de Bretagne a rendu si célèbre. Cela fut cause que le territoire de Penthièvre fut un des théâtres des guerres de religion. Nous dirons ailleurs comment Lanoue périt au siège de Lamballe. Françoise de Lorraine, fille et unique héritière de Mercoeur, épousa César, duc de Vendôme, fils légitimé de Henri IV.

C'est Louis-Joseph, fils de César, qui s'illustra, sous le nom de Vendôme, par tant de victoires vers la fin du règne de Louis XIV. N'ayant pas d'enfants, et d'ailleurs grand dissipateur, il vendit son duché de Penthièvre à la princesse de Conti, qui, à son tour, le revendit à Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse (1696). Enfin, au XVIIIe siècle, la petite-fille du comte de Toulouse le porta dans la maison d'Orléans par son mariage avec le duc de Chartres.

A cette époque, malgré tant de démembrements, le duché de Penthièvre formait encore une des plus belles seigneuries du royaume. Il s'étendait depuis les portes de Saint-Malo jusqu'à celles de Morlaix, moins quelques enclaves, et contenait environ trois journées de chemin de longueur et une de largeur. Il avait pour bornes, à l'est, l'évêché de Saint-Malo ; au sud, le duché de Rohan à l'ouest, le comté de Goëllo et la baronnie d'Avaugour, qui étaient des juveigneuries de Penthièvre. Plus de deux mille gentilshommes relevaient de ce duché, dont l'histoire, comme on en peut juger, est assez exactement celle du département des Côtes-d'Armor.

Nous y ajouterons cependant la mention d'une descente opérée sur la côte de Saint-Cast par les Anglais en 1758, descente qui ne tourna pas à l'avantage des envahisseurs. La duc d'Aiguillon les battit le 11 septembre de la même année, et les obligea de se rembarquer huit jours après leur débarquement. Une médaille fut frappée en mémoire de cet événement ; on y voyait, entre autres figures, celle d'un guerrier armé de la foudre avec cette légende : Virtus nobilitatis et populi Armorici. Pendant la Révolution, les Côtes-d'Armor ne prirent qu'une faible part à la guerre civile ; elles n'en furent troublées qu'à l'époque de l'expédition de Quiberon (1795). C'est sur ce territoire que fut défaite une division de cette armée rouge qui s'était recrutée de paysans bretons revêtus de l'uniforme anglais. Le chevalier de Tinteniac, qui commandait cette troupe, fut tué dans l'action.

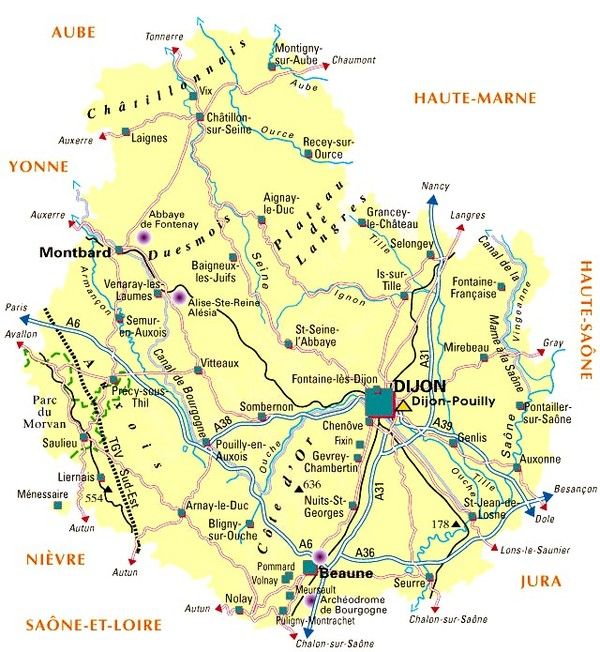

Les départements-(histoire)- Cote d'Or - 21 -

Dijon

Partie 2

Cette alliance ajoutait à ses États les comtés de Bourgogne, d'Artois, de Flandre, de Rethel, de Nevers, et en faisait un des souverains les plus redoutables de l'Europe. Le roi de France eut recours à lui contre les attaques des Anglais et du roi de Navarre, Charles le Mauvais. Philippe sut arrêter et contenir l'ennemi ; il triompha de, la patriotique révolte des Gantois, commandés par l'héroïque Artevelde. Il reçut, à Dijon, le roi Charles VI avec une magnificence qui devint traditionnelle à la cour de Bourgogne. Il acquit le Charolais, en 1390, au prix de soixante mille écus d'or. Il envoya son fils aîné, Jean, comte de Nevers, avec une armée au secours de Sigismond, roi de Hongrie, menacé par les musulmans. Pendant la maladie de Charles VI, il avait été choisi par les états généraux, en 1392, pour gouverner le royaume Cette préférence, en excitant la jalousie de la maison d'Orléans, devint la source d'une haine irréconciliable qu'en mourant il légua, héritage funeste, à son fils Jean sans Peur. Ce prince succéda à son père en 1406 ; il avait épousé, en 1385, Marguerite de Bavière, dont la dot grossissait ses États de trois comtés : le Hainaut, la Hollande et la Zélande. Ses premiers actes furent ceux d'un prince habile, mais peu scrupuleux.

Après avoir remis un pou d'ordre dans les finances, compromises par les prodigalités de son père, il donna satisfaction à la haine qui couvait dans son cœur. Le 23 novembre 1407, Louis d'Orléans, en sortant de l'hôtel Barbette, à Paris, où il avait soupé avec la reine Isabeau de Bavière, tombait, rue Vieille-du-Temple, sous les coups d'un gentilhomme normand, Raoul d'Octonville, écuyer du duc Jean.

La justice étant impuissante en face d'un si grand criminel, la guerre éclata entre Armagnac et Bourgogne ; le fils du duc d'Orléans avait épousé la fille du comte d'Armagnac, et celui-ci se posa en vengeur du duc d'Orléans La durée de cette triste guerre ne fut interrompue que par les périls extrêmes de la France et la désastreuse campagne qui aboutit à la journée d'Azincourt.

Ce jour-là les deux familles rivales combattirent encore sous le même drapeau ; mais la haine étouffa bientôt ce qui restait de patriotisme et de loyauté. Jean, par un traité secret signé en 1416, s'allia aux Anglais, et l'abandon de Rouen fut le gage de sa trahison. Une sédition payée (celle de Périnet-Leclerc, 1418) et un massacre lui ouvrirent même les portes de Paris, où il entra en triomphateur, salué par les acclamations du peuple égaré, qui criait sur son passage : Noël ! vive le duc de Bourgogne, qui abolit les impôts !

Mais ce triomphe fut de courte durée ; le crime appelait la vengeance ; elle fut digne du coupable, digne des mœurs du temps. Un projet de paix et de réconciliation générale fut proposé, une entrevue avec le dauphin fut convenue, et le rendez-vous fixé, pour le 10 septembre 1419, sur le pont de Montereau. L'entourage intime de Jean avait été gagné ; il partit donc sans défiance ; mais quand il se fut avancé sur le pont, escorté de dix chevaliers seulement, les complices du duc d'Orléans, Tanneguy du Châtel et le sire de Barbazan à leur tête, se précipitèrent sur les Bourguignons et percèrent Jean de leurs coups. Les assassins voulaient jeter son corps dans la Seine, mais le curé de Montereau obtint qu'il lui fût remis ; il le garda jusqu'à minuit, le fit alors porter dans un moulin voisin et le lendemain à l'hôpital, où on l'ensevelit dans la bière des pauvres.

La mort de Jean sans Peur mit Philippe, dit le Bon, en possession de ses États à l'âge de vingt-trois an§. Il était à Gand lorsqu'il apprit la fin tragique de son père. Brûlant du désir de le venger, il convoqua à Arras une assemblée de grands seigneurs,. à laquelle il invita le roi d'Angleterre, qui était à Rouen. C'est là que fut préparé, pour être conclu à Troyes en 1420, le monstrueux traité qui, de complicité avec Isabeau, épouse et mère dénaturée, déshéritait, au profit de l'étranger, le dauphin Charles VII, du vivant de son père en démence.

Les événements de cette période sont trop connus et d'un intérêt trop général pour que nous entrions ici dans leur récit détaillé. Philippe, qui par la fin de son règne racheta les fautes du commencement, fut alors le complice de tout ce qui se trama et s'exécuta contre la France. Son excuse est dans le souvenir encore récent du meurtre de son père ; mais on ne petit même pas lui faire un mérite de son repentir, car son retour à la. cause française fut déterminé surtout par les outrages dont les Anglais l'abreuvèrent dès qu'ils crurent ne plu s avoir besoin de lui.

C'est en 1434, et par l'intervention de Charles, duc de Bourbon, que furent posés les préliminaires d'une réconciliation trop tardive et cimentée définitivement par le traité d'Arras, le 21 septembre de l'année suivante. L'insolence des termes prouve à quel point la royauté de France était humble et faible devant ce vassal que dédaignaient les Anglais. Charles désavoue le meurtre de Jean, et Philippe, après l'énoncé des dédommagements qui lui sont accordés, s'exprime ainsi : A ces conditions, pour révérence de Dieu et pour la compassion du pauvre peuple, duc par la grâce de Dieu, je reconnais le roi Charles de France pour mon souverain. Hâtons-nous d'ajouter que jamais parole donnée ne fut mieux tenue, et qu'à dater de cette époque la conduite de Philippe fut aussi irréprochable qu'elle avait été jusque-là criminelle.

La prospérité de ses peuples, le développement des bienfaits de la paix devint son unique préoccupation. L'union des deux maisons de France et de Bourgogne fut resserrée par le mariage du comte de Charolais, héritier de Philippe, avec Catherine de France, fille de Charles VII. Lorsque Louis XI, dauphin, quitta la cour de son père, Philippe lui refusa un asile en Bourgogne, où ses intrigues pouvaient être un danger pour la couronne et lui offrit à Geneppe, dans ses terres de Flandre, une hospitalité digne de son rang. Lors de la sédition qu'occasionna, parmi les chefs de l'armée, la désorganisation de l'ancien système militaire, il intervint entre les rois et les rebelles, et obtint d'eux qu'ils renonçassent à leurs projets de guerre civile.

Quoique l'insubordination de ses sujets flamands le tînt le plus souvent éloigné de la Bourgogne, il y entretint toujours une administration éclairée et paternelle. Son règne fut l'apogée des prospérités de la province. « Il mit ses pays, dit Saint-Julien de Baleure, en si haute paix et heureuse tranquillité qu'il n'y avoit si petite maison bourgeoise en ses villes où on ne bût en vaisselle d'argent ». Ce témoignage naïf est un plus éclatant hommage à sa mémoire que toutes les splendeurs de sa cour et les magnificences de l'ordre de la Toison d'or, dont on sait qu'il fut le fondateur. Il mourut à Bruges d'une esquinancie, en 1467, à l'âge de soixante et onze ans ; son corps fut transporté plus tard aux Chartreux de Dijon. Peu de princes furent aussi profondément et aussi justement regrettés.

Charles le Téméraire, quoique son règne n'ait commencé qu'en 1467, suivait depuis plusieurs années une ligne de conduite indépendante et souvent même opposée aux intentions pacifiques de son père. Sa participation à la ligue du Bien public, ses violents démêlés avec Louis XI étaient certainement peu dans les vues de Philippe, déjà vieux et ami de la paix.

Aux qualités héréditaires de sa race, courage, franchise, générosité, Charles joignait des défauts qui lui étaient personnels et qui rendaient bien périlleuse la lutte engagée avec Louis, le plus habile politique de son temps. Charles était arrogant, présomptueux, plein de fougue et d'obstination, incapable de pressentir les pièges qui lui étaient tendus, plus incapable encore de tourner une difficulté ou de recourir à l'adresse pour sortir d'un mauvais pas. Il épuisa toute son énergie, toutes les ressources de sa puissance à lutter contre les embarras que lui suscitait le roi de France sans paraître soupçonner de quelle main parlaient les coups qui lui étaient portés.

Les révoltes de Gand et de Liège, victorieusement, mais trop cruellement réprimées, lui aliénaient les populations et ne lui laissaient pas la libre disposition de ses forces. Il eut en son pouvoir, à Péronne, son rival, convaincu de complicité avec les Liégeois rebelles, et au bout de trois jours il lui rendit sa liberté, se contentant d'une promesse de neutralité qu'il fut le seul à prendre au sérieux. Il s'empara des comtés de Ferrette et de Brisgau, sans se soucier de la rupture avec la Suisse, qui en était la conséquence inévitable ; l'hostilité de ce voisinage l'entraîna dans une guerre dont il n'entrevit pas un seul instant la portée. Battu à Granson, il lui fallut à tout prix une revanche, et la journée de Morat changea en désastre ce qui pouvait n'être qu'un échec. L'importance qu'il avait toujours donnée aux prestiges de l'apparat, aux formes extérieures de la puissance, devait rendre mortel l'affront que ses armes avaient reçu ; il le comprit bien, et on le vit périr de mélancolie et de chagrin plus encore que de sa dernière défaite sous les murs de Nancy.

Il avait été mortellement frappé le 5 janvier 1477 ; son corps, à demi engagé dans un étang glacé, ne fut reconnu que deux jours après à la longueur de ses ongles et à une cicatrice résultant d'une blessure qu'il avait reçue à la bataille de Montlhéry, en 1465. Avec lui finit le duché héréditaire de Bourgogne, dont les possesseurs avaient cinq duchés à hauts fleurons, quinze comtés d'ancienne érection et un nombre infini d'autres seigneuries, marchaient immédiatement après les rois, comme premiers ducs de la chrétienté, et recevaient des princes étrangers le titre de grands-ducs d'Occident.

Charles laissait pour unique héritière une fille, la princesse Marie. Louis XI s'en fit d'abord donner la tutelle ; puis, à force de séductions et de promesses, il obtint du parlement de Dijon la réunion du duché à la couronne de France. Une alliance du dauphin avec Marie aurait légitimé cette usurpation. Louis ne voulut pas y consentir ; c'est la faute la plus capitale qu'on puisse reprocher à sa politique ; d'ailleurs ce mariage eût été trop disproportionné, le jeune dauphin ayant à peine huit ans et Marie de Bourgogne étant dans sa vingt et unième année. L'archiduc Maximilien, étant devenu l'époux de la fille de Charles le Téméraire, revendiqua les droits de sa femme et- remit en question l'unité française, qu'il eût été si facile de constituer.

Mais ce qui échappa à la perspicacité des politiques, l'instinct public le comprit et la force des choses l'amena ; le lien qui venait de rattacher la Bourgogne à la France, quelque irrégulier qu'il fût, ne devait plus être rompu. Malgré les alternatives d'une longue lutte, malgré le péril qu'entretenait pour les frontières de la province le voisinage de la Comté demeurée en la possession de l'étranger, malgré l'espèce de consécration que donnait aux droits de Maximilien sa domination sur les Flandres, la Bourgogne demeura française, et ses destinées restent dès lors indissolublement unies à celles de la patrie commune. Le titre de duc de Bourgogne reste attaché à l'héritier direct de la couronne, et chaque jour, malgré la fidélité des souvenirs aux traditions de l'histoire provinciale, la similitude de langage, l'affinité des mœurs, la communauté des intérêts. rend plus complète la fusion des deux États.

La lutte de François Ier et de Charles-Quint, les guerres religieuses et les troubles de la Fronde sont les épisodes les plus marquants qui se rattachent à la période française des annales bourguignonne s. Les populations furent admirables de dévouement et d'héroïsme pendant la première de ces crises, luttant à la fois contre les Espagnols, l'Autriche et les Comtois, donnant par souscriptions volontaires des sommes considérables, outre celles votées par les états pour la rançon de l'illustre prisonnier de Pavie, et refusant d'accéder à la condition du traité de Madrid, qui cédait la Bourgogne à Charles-Quint, représentant à ce sujet qu'ayant par les droits de la couronne et par leur choix des maîtres nécessaires, il ne dépendait pas de la volonté du monarque de les céder ainsi. La noblesse ajouta que si le roi l'abandonnait, elfe prendrait le parti extrême de se défendre et de s'affranchir de toutes sortes de domination, et qu'elle répandrait pour ce dessein jusqu'à la dernière goutte de son sang.

La fierté de ces sentiments, puisés dans les glorieux souvenirs du passé, arrêta longtemps les progrès du protestantisme ; la Bourgogne voulait être la dernière à souffrir sur son sol une nouvelle religion, puisqu'elle avait été chrétienne avant tous les Français, qui ne l'étaient devenus que par le mariage de leur princesse Clotilde avec le fondateur de la monarchie française. Les fléaux que déchaîna le fanatisme sur tant d'autres provinces furent évités jusqu'à la déplorable organisation des ligues catholiques, et, grâce à l'intervention du digne président Jeannin, le plus grand nombre des villes de Bourgogne ne fut pas ensanglanté par les massacres de la Saint-Barthélemy. Cependant l'obstination de Mayenne prolongea jusqu'en 1595 les calamités de la guerre civile, à laquelle mit fin seulement la victoire remportée par Henri IV sur les Espagnols à Fontaine-Française. Le 6 juin de cette année, ce monarque fit son entrée à Dijon ; il assista à l'élection du maire, jura de respecter les privilèges de la ville, et se contenta de changer quelques magistrats municipaux et de faire fermer le collège des jésuites.

Les dernières épreuves que la Bourgogne eut à traverser furent, sous Louis XIII, une révolte des vignerons, qui se réunissaient au refrain, Lanturlu, d'une vieille chanson, ce qui fit désigner cette révolte, qui, d'ailleurs, fut bientôt apaisée, sous le nom de Révolte des Lanturlus. Puis vint l'invasion des Impériaux amenée par les révoltes de la noblesse contre Richelieu et le. siège mémorable de Saint-Jean-de-Losne, les agitations de la Fronde, auxquelles l'influence des Condé dans la province donna une certaine importance, mais auxquelles manqua, presque partout l'appui des populations.

Dans les époques plus récentes, la Bourgogne prit sa part de tous les événements heureux on funestes dont la France fut le théâtre. La Révolution de 1789 y fut accueillie comme' une ère réparatrice, qui devait faire disparaître les tristes abus financiers des derniers règnes, et assurer à chacun les libertés que l'on réclamait depuis longtemps. Les gardes nationales s'y organisèrent avec une rapidité merveilleuse, et, oubliant les vieilles rivalités qui les divisaient sous l'ancien régime, elles s'unirent à celles de la Franche-Comté et demandèrent à marcher ensemble les. premières contre l'ennemi.

Le département de la Côte-d'Or fournit donc un large contingent aux phalanges républicaines qui, après avoir refoulé l'ennemi, promenèrent le drapeau national dans toutes les capitales de l'Europe ; et lorsque, moins heureux, les soldats de Napoléon jar expièrent par les désastres de 1814 et 1815 les triomphes passés, nulle part ils ne trouvèrent un plus vaillant appui et de plus patriotiques sympathies que dans les populations de la Bourgogne. Depuis que les luttes de l'industrie et des arts ont remplacé dans la vie des peuples modernes les vicissitudes des champs de bataille, la Côte-d'Or, grâce au génie de ses habitants et aux richesses de son sol, a su conquérir une importance et une prospérité qui lui permettent de ne rien regretter des gloires et des grandeurs de l'ancienne Bourgogne.

Pendant la néfaste guerre de 1870-71, le département de la Côte-d'Or eut d'autant plus à souffrir de l'invasion allemande que Dijon fut successivement pris pour centre d'opérations et par les Français et par les Allemands. À la nouvelle que le passage des Vosges avait été forcé par l'ennemi et que la ligne de défense de Vesoul à Lure venait d'être abandonnée par le général Cambriels qui s'était retiré à Besançon, la résistance s'organisa à Dijon sous la direction du docteur Lavalle, membre du conseil général, tandis que Garibaldi, autorisé par le gouvernement de la défense nationale, formait un corps d'armée composé de quatre brigades dont il confiait le commandement à Bossack, Marie, Menotti et Ricciotti. Le général de Werder, commandant du 4e corps allemand, marchait sur Dijon et, le 27 octobre 1870, repoussait, à Talmay, les troupes françaises commandées par Lavalle, qui ne se composaient guère que de quelques bataillons de mobiles et de gardes nationaux.

Pendant ce temps, Garibaldi se portait sur la droite du côté de Poutailler pour essayer de rejoindre les troupes du général Cambriels. L'ennemi, ayant passé la Saône à Gray, se porta sur Dijon ; les troupes qui s'opposaient à sa marche furent repoussées à la bifurcation des routes de Gray à Dijon et à Auxonne. À la suite d'un nouveau combat livré à Saint-Apollinaire le 30 octobre, les Allemands entrèrent à Dijon. Garibaldi qui avait en vain essayé d'accourir à la défense de la ville, ce qu'il ne put faire, parce que le pont de Pontailler avait été rompu, voulut du moins protéger les autres grandes villes de la Côte-d'Or ; il fit occuper Saint-Jean-de-Losne et Seurre et lui-même revint à Dôle. Le 2 novembre l'ennemi, maître de Dijon, marchait sur Beaune et Chagny. Les troupes de Garibaldi gardèrent les rives de l'Oignon et de la Saône ; le 5 novembre, elles repoussèrent l'ennemi près de Saint-Jean-de-Losne.

A la suite de cet échec, les Allemands revinrent à Dijon pour s'y reformer et firent de cette ville le centre de leurs opérations dans l'Est. Ils reprirent bientôt l'offensive et repoussèrent d'abord, le 30 novembre, les troupes de Garibaldi ; mais le 3 décembre, celui-ci, appuyé parle général Cremer, les battit complètement à Arnay-le-Duc et à Bligny-sur-Ouche, les rejetant presque sous les murs de Dijon. Cette double victoire, qui empêchait l'ennemi de dépasser Chagny, sauva le reste du département et peut-être même Lyon. Le général de Werder revint une fois encore à Dijon pour reposer ses troupes et les reformer ; mais les événements avaient marché Au nord-est ; il dut envoyer ses troupes sous les murs de Belfort qui se défendait avec acharnement, et il ne laissa à Dijon que le général Glumer avec deux bataillons et à Semur une brigade badoise. Ces troupes furent ellesmêmes bientôt rappelées et, le 6 janvier 1871, Garibaldi rentrait à Dijon, y organisait de nouveau la défense ; il était temps, car une armée de 70 000 AIlemands s'avançait pour empêcher Bourbaki de se porter à la défense de Belfort.

Trois corps de cette armée furent successivement attaqués et battus dans les journées des 21, 22 et 23 janvier, par le général Pélissier et Garibaldi, d'abord à Fontaine et à Talant, puis à Plombières, à Daix, à Hauteville et au Val-de-Suzon. D'habiles dispositions permettaient d'espérer des succès plus décisifs lorsque, le 29 janvier, on apprit la capitulation de Paris et la notification de l'armistice. Par une fatalité encore mal expliquée, les départements de la Côte-d'Or, du Doubs et du Jura n'étaient pas compris dans cet armistice ; l'armée de l'Est était refoulée vers la Suisse, la continuation de la lutte devenait impossible, il fallut se résigner à abandonner Dijon qui ne fut évacué par l'ennemi qu'après la signature des préliminaires de paix. Quant à Garibaldi, qui le 28 janvier était parvenu à réunir à Dijon près de 50 000 hommes et 90 canons, il avait agi si habilement et avec tant de promptitude qu'il put opérer sa retraite sans rien perdre de son matériel. L'invasion allemande avait coûté au département de la Côte-d'Or 14 464 427 fr. 29.

Les départements-(histoire)-Cote d'Or - 21 -

Région Bourgogne

(PARTIE 1)

Par sa position géographique, la richesse et l'étendue de son territoire, l'importance de ses villes, le département de la Côte-d'Or est celui dans lequel se caractérise le plus la physionomie historique de l'ancienne Bourgogne. Avant la conquête romaine et l'invasion des Burgondes, qui ont laissé leur nom à la province où ils s'installèrent, cette contrée, comprise dans la Gaule celtiques était habitée par les Lingons, tribu vaillante, fort ancienne, et qui se partageait avec les Séquanais et les Éduens toute la région orientale de la France actuelle.

La religion, les mœurs des Lingons étaient celles des autres peuples de la Gaule ; ils croyaient à l'unité de Dieu et à l'immortalité de l'âme ; ils avaient une espèce de royauté élective et responsable, dont le pouvoir civil, judiciaire et militaire, était, en beaucoup de cas subordonné à l'autorité religieuse du grand prêtre, chef des druides. L'esprit belliqueux et entreprenant de ces populations les avait souvent entraînées dans de lointaines expéditions. Longtemps ils furent conquérants avant d'être conquis à leur tour. 590 ans avant l'ère chrétienne, Sigovèse avait établi des colonies dans la Bohème et la Bavière, et Bellovèse avait fondé plusieurs villes dans le nord et l'est de l'Italie. Brennus avait pris Rome. Deux autres chefs gaulois, Léonoius et Lutarius, avaient pénétré jusqu'à Delphes, en Asie, et y avaient constitué la tétrarchie des Galates. Les Linons avaient figuré dans toutes ces entreprises, et on leur attribuait spécialement la fondation des villes d'Imola et de Budrio.

Lorsque l'invasion des Helvètes les menaces d `Arioviste, chef des Suèves, et la rivalité entre les Êduens et les Arvernes eurent amené sur les bords de la Saône les Romains déjà maîtres de la Gaule Narbonnaise, les Lingons furent un des premiers peuples auxquels ils offrirent leur amitié. Le respect qu'ils professèrent dans les premiers temps pour les coutumes et l'indépendance de leurs nouveaux alliés établit entre les deux nations l'union la plus cordiale et la plus sympathique. Des volontaires lingons se joignirent aux Éduens, qui voulurent accompagner César dans sa descente en Grande-Bretagne. Dans la guerre même de l'indépendance, guerre dont Vercingétorix fut le héros et la victime, les Lingons restèrent fidèles à la foi promise, malgré l'exemple que leur donnaient les Éduens, ces vieux alliés de Rome, qui se repentaient, mais trop tard, d'avoir été les premiers à accepter le patronage de tels voisins.

Les Lingons s'attachèrent plus étroitement à la fortune du conquérant des Gaules, qui sut avec tant d'habileté recruter ses légions parmi ceux qu'il venait de vaincre. Ils combattirent pour lui à Pharsale ; et si les trésors de la Gaule, si Vercingétorix enchaîné, figurèrent dans le cortège du triomphateur, on vit aussi plus d'un Gaulois quitter ses braies pour revêtir la toge du sénateur. C'est par les séductions de la paix que César voulait achever l'oeuvre de ses victoires. Les provinces gauloises furent administrées sous son règne avec la plus grande douceur. On n'enleva aux populations ni leurs terres ni leurs droits municipaux. Les grands furent dédommagés, par des titres et par des honneurs nouveaux, des dignités qu'ils avaient perdues. L'agriculture fut exercée dans les mêmes conditions qu'en Italie ; la navigation était libre sur le Rhône, la Saône, la Loire, même sur l'Océan.

Aussi les luttes du second triumvirat n'eurent-elles aucun retentissement dans la Gaule épuisée et assoupie. Auguste continua la politique de César. il fit plusieurs voyages et de longs séjours dans la Gaule, défendit ses frontières contre les Germains, y appela de nombreuses colonies, embellit les villes, en fonda de nouvelles, couvrit le pays de larges et magnifiques routes, imposa, enfin, sa domination avec tant d'habileté qu'à sa mort les vaincus avaient adopté les mœurs, les habillements, la religion et les lois des vainqueurs. La tyrannie, les exactions de Tibère et de Néron suscitèrent les révoltes promptement comprimées de Sacrovir et de Vindex. Le vieux sang gaulois était appauvri et vicié ; pour le rajeunir, il fallait d'autres éléments que l'influence d'une civilisation corruptrice et le contact des races abâtardies de la Rome des Césars.

Le seul épisode qui mérite d'arrêter les regards dans cette longue période de servitude et d'abjection est l'audacieuse tentative de Sabinus et le dévouement héroïque d'Éponine, son épouse. L'incendie du Capitole, qui avait marqué la mort de Vitellius, était représenté par quelques vieux druides comme un présage de ruine pour la puissance romaine. Les Lingons prirent les armes et choisirent pour chef Sabinus, leur compatriote, qu'on prétendait issu de Jules César. Ceux de Trèves se joignirent à eux ; mais les Séquanais et les Autunois, dont Sabinus avait autrefois pris d'assaut la capitale, marchèrent contre les révoltés et les défirent. Les Lingons se réconcilièrent avec Domitien en lui envoyant un secours de 70 000 hommes contre les barbares qui menaçaient les frontières romaines.

C'est vers cette époque, au moment même où l'oeuvre de dissolution semble accomplie, que commencent à apparaître les premiers symptômes de régénération. On fait remonter à la fin du ne siècle les premières prédications de l'Évangile en Bourgogne. La tradition la plus probable et la plus répandue donne à cette province pour premiers apôtres les disciples de saint Polycarpe, évêque de Smyrne, qui, après avoir pénétré dans la Gaule par le Vivarais, et ayant trouvé l'Église de Lyon déjà florissante, grâce aux prédications de Pothin et d'Irénée, s'avancèrent jusqu'à Autun, et de là se partagèrent la gloire et les périls de la conversion du pays Autun eut pour martyr un des premiers néophytes, le jeune Symphorien. Andoche et Thyrse, ses maîtres dans la foi, périrent à Saulieu, et Bénigne, leur compagnon, à Dijon, vers 178, sous le règne de Marc Aurèle. Le sang des victimes fut une semence féconde de chrétiens, et lorsque, en 311, Constantin donna la paix à l'Église, chaque ville, après avoir eu son martyr, avait enfin son pasteur.

Pendant que ces germes de salut se développaient, pendant que cette force inconnue grandissait dans l'ombre, rien ne saurait donner une idée de l'horrible confusion au milieu de laquelle agonisait le vieil empire romain séditions des légions nommant chacune leur empereur, guerres civiles, déchirement des provinces, pestes, famines, exactions. Le vieux monde se précipitait dans le christianisme comme dans un, refuge ; mais ce monde était trop usé, trop fini, trop bien mort pour apporter à la foi nouvelle la force d'expansion nécessaire à la reconstitution d'une autre société ; c'est alors qu'arrivent les barbares.

Alains, Vandales, Suèves, Gépides franchissent le Rhin, descendent des Alpes, pénètrent jusqu'en Espagne, jusqu'en Afrique, sans que la Saône ou le Rhône les arrêtent, sans laisser d'autres traces de leur passage que des monceaux de ruines. Derrière eux s'avance lentement une lourde armée de géants ; c'étaient les Burgondes. Pline en fait la principale tribu des Vandales ; Procope et Zosime les disent également Germains d'origine et de nation vandale. Voici le tableau qu'en a tracé le savant et consciencieux historien de la Bourgogne, Courtépée :

« Ces peuples, nés au milieu des forêts, étaient ennemis de la contrainte ; la liberté faisait tout leur bonheur, la chasse leur occupation, les troupeaux et les esclaves leurs richesses. Sans patrie et sans demeure fixe, ils ne redoutaient que la servitude. Ils n'avaient aucun art agréable ; mais ils pratiquaient l'hospitalité et toutes les vertus des peuples sauvages. Ils n'avaient pour arme que la framée, espèce de lance ou de halle- barde, la fronde, l'épieu, la hache, qui servaient également pour attaquer, pour se défendre et pour bâtir leurs maisons. Ils marchaient toujours armés, usage qu'ils conservèrent après leur conquête.

« On dit qu'ils portaient la figure d'un chat sur leurs boucliers, emblème de la liberté qu'ils voulaient conserver partout. Ils avaient des chefs, mais ils n'avaient point de maîtres. Ces chefs, qui prenaient le titre de hendin, furent d'abord électifs. Leur autorité n'avait d'autre terme que celui du bonheur de la nation. Ils n'étaient pas seule ment comptables de leurs fautes personnelles, ils l'étaient aussi des caprices de la fortune ou des fléaux de la nature. On les déposait lorsqu'ils avaient perdu une bataille ou mal réussi dans leurs entreprises, ou dans un temps de stérilité. Leurs prêtres étaient traités bien plus favorablement. Le pontife, nommé sinist, était perpétuel ; son pouvoir surpassait celui du hendin, et s'étendait au droit de punir les coupables : le respect des peuples le mettait lui-même à l'abri de toute révolution. »

Tel était le peuple qui devait conquérir une partie si importante de la Gaule. Des bords de la Vistule et de l'Oder il arriva, vers 275, sur les bords du Rhin, fit plusieurs tentatives infructueuses pour le franchir, et s'établit sur la rive droite, où il demeura jusqu'en 407. C'est pendant les dernières années de ce séjour que la religion du Christ pénétra chez les Burgondes ; ils avaient entendu parler d'un Dieu puissant dont le culte s'était nouvellement établi dans les Gaules. Ils envoyèrent des députés aux évêques voisins pour se faire instruire ; et ceux-ci, ayant été baptisés, rapportèrent la foi à leurs compatriotes.

Quoiqu'on ignore la date précise de leur conversion, elle est généralement attribuée aux prédications de saint Sévère, évêque de Trèves en 401. Quelques années après, Stilicon, général des armées romaines, Vandale d'origine, devenu tuteur d'Honorius, fit alliance avec les Alains, les Suèves, les Vandales, et les appela dans les Gaules pour l'aider à placer sur le trône impérial son propre fils Euchérius. Les Burgondes franchirent alors le Rhin à la suite des autres barbares ; ils se rendirent maîtres, presque sans obstacle, des pays situées entre le haut Rhin, le Rhône et là Saône Impuissant à leur résister, le patrice Constance, général d'Honorius, fit avec eux un traité solennel, qui leur assurait à titre d'hôtes et de confédérés la possession de presque tout le territoire dont ils s'étaient emparés.

Ils élurent alors un roi ; leur choix tomba sur Gondicaire, le même sans doute qui était hendin lors du passage du Rhin en 407, et qu'on peut regarder comme le fondateur de la première monarchie bourguignonne. Trois nations différentes vivaient donc alors sur le même sol - les Gaulois, les Romains et ces nouveaux conquérants, les Burgondes. C'est de la fusion de ces éléments divers que se forma la race régénérée.

Gondicaire justifia par sa conduite habile le choix de ses compatriotes. Sa capitale et sa résidence fut d'abord Genève, qui était alors au centre de ses États ; plus tard, ayant soumis toute la province lyonnaise, il transféra à Vienne, en Dauphiné, le siège de la monarchie, se rendit maître d'Autun et de toute la Séquanaise, porta ses armes jusque dans la Belgique et le pays de Metz, et ne fut arrêté dans ses conquêtes que par le patrice Aétius, qui, justement alarmé des envahissements de ses anciens alliés, leur déclara la guerre et les défit dans une sanglante bataille, en 435.

Vainqueurs et vaincus se réunirent bientôt contre un ennemi qui les menaçait tous ; les Huns se montraient de nouveau sur le Rhin ; Gondicaire avait été tué avec vingt mille des siens en s'opposant à leur passage ; Gondioc, son fils et son successeur, associa ses efforts à ceux d'Aétius pour combattre Attila, et partagea la gloire de la fameuse journée des plaines catalauniques. Fidèle aux traditions paternelles, il utilisa habilement les années de paix qui suivirent celte rude secousse.

C'est de ce règne que date la répartition territoriale et cette législation bourguignonne si profondément enracinée dans les moeurs du pays que, dans plusieurs de ses parties, elle a continué à régir la province jusqu'à la Révolution. de 1789. Gondioc se rit nommer patrice par les Romains, et obtint du souverain pontife le titre de fils. Il réunit à sa couronne le pays des Lingons, celui des Éduens, le Nivernais, le reste de la Lyonnaise et une partie de la Narbonnaise, de sorte que son empire avait au midi la Méditerranée pour limite. Il mourut à Vienne vers 470, laissant quatre fils qui se partagèrent ses vastes États.

La Bourgogne et la Comté échurent à Gondebaud, patrice et maître de la milice dès 473, arbitre des destinées à de l'empire qu'il fit donner à Glycérius, et, en 476, souverain indépendant lors de la ruine de la puissance romaine sous Augustule. Le bien qu'on pouvait attendre de la position ainsi simplifiée fut considérablement atténué par les dissensions qui éclatèrent entre Gondebaud et ses frères. Celui-ci, après avoir triomphé de toutes les agressions, ensanglante ses victoires par des violences que la barbarie du temps peut expliquer, mais que ne saurait justifier l'histoire.

Les représailles, au reste, ne se firent pas attendre. Clotilde, seconde fille de Chilpéric, un des frères de Gondebaud, qui avait eu en partage Genève, la Savoie et une partie de la Provence, après avoir échappé au' massacre de sa famille vaincue et dépossédée, était devenue la femme de Clovis, chef des Francs. Cette princesse poursuivit avec une persévérance infatigable l'œuvre de vengeance qu'elle semblait s'être imposée, usant de toute l'influence qu'elle exerçait sur son époux pour l'armer contre son oncle, suscitant les scrupules du clergé de Bourgogne contre l'arianisme qu'avait embrassé Gondebaud, éveillant toutes les convoitises, envenimant toutes les haines contre celui dont elle s'était promis la perte. Gondebaud déjoua toutes les intrigues, repoussa toutes les attaques et lassa pour un temps cette implacable hostilité.

L'histoire de son règne peut se diviser en deux parties : la période belliqueuse, toute remplie des luttes dont nous venons d'énoncer l'origine et les résultats ; la période pacifique, consacrée à l'organisation administrative et judiciaire du royaume de Bourgogne. C'est dans cette dernière surtout qu'il faut chercher les titres de Gondebaud aux souvenirs de l'histoire ; il compléta, dans un esprit remarquable de justice et d'humanité, l'oeuvre commencée par son père ; il réunit ses ordonnances modifiées et les édits nombreux qu'il rendit lui-même dans une espèce de code devenu célèbre sous le nom de Loi Gombette. Ce règne, pendant lequel l'agriculture fut puissamment encouragée, les ruines des villes relevées, d'innombrables établissements ecclésiastiques fondés, marque l'apogée de la monarchie de Gondicaire.

Gondebaud mourut à Genève en 516 ; il eut encore deux successeurs, Sigismond et Gondemar ; mais l'inaction de l'un et la faiblesse de l'autre rendirent la tâche facile à la vengeance inassouvie de Clotilde et à l'ardeur conquérante des Francs. En 534, Clotaire et Childebert rassemblèrent leurs forces et envahirent la Bourgogne ; une seule bataille leur livra le pays. Gondemar alla s'enfermer dans Autun, où il tenta de résister aux fils de Clotilde ; mais ce dernier effort fut si peu vigoureux, si peu retentissant, qu'en enregistrant sa défaite, l'histoire reste muette sur les destinées du vaincu. En lui, s'éteignit la race de Gondicaire ; avec lui finit le royaume de Bourgogne, qui avait duré 120 ans.