Date de création : 09.04.2012

Dernière mise à jour :

11.02.2025

18683 articles

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Cinéma (959)

· A à Z : Sommaire (304)

· Mannequin de charme (914)

· Monde : France (3307)

· Musique (371)

· Calendrier : Événements (333)

· Monde : Etats Unis (1156)

· Département : Meuse (213)

· Cinéma : Films à classer (151)

· Calendrier : Naissances (246)

Thèmes

air amis amour annonce art article background base belle blogs bonne cadre

Articles les plus lus· Bienvenue sur

· Alessandra Sublet

· Lui : Célébrités nues

· 28 septembre : Naissances

· Loto (jeu de la Française des jeux)

· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés

· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)

· Omar Sharif

· A (Sommaire)

· Mannequin de charme : Sommaire

· Culotte : Sous les jupes des filles

· Julia Channel

· Femme

· Brigitte Lahaie

· Maureen O'Hara

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

écrire votre commentaire... peka eme

Par Anonyme, le 17.12.2024

lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.

il est toujours aussi gentil , accu

Par cuisine2jacques, le 15.12.2024

nicole aniston

Par Anonyme, le 26.10.2024

Monde : France

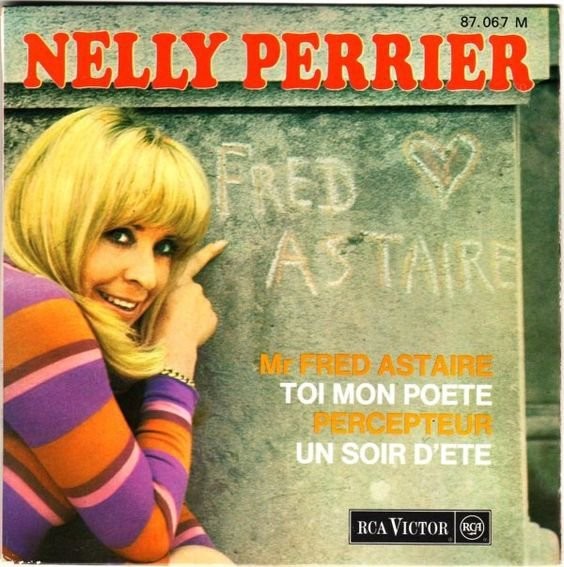

Nelly Perrier

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Biographie | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

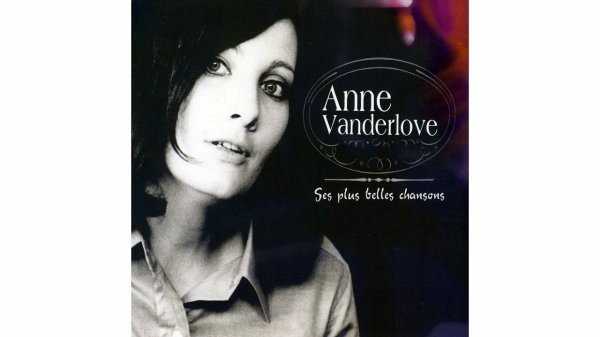

Anne Vanderlove

Anne Vanderlove, de son vrai nom Anne Van der Leeuw est une auteur-compositeur-interprète française d'origine néerlandaise, née le 11 décembre 1939 à Scheveningen, La Haye

Elle commence sa carrière en 1965 en se produisant Chez Georges, un cabaret de la rue des Canettes, à Saint-Germain des Prés1.

Elle acquiert la célébrité en 1967 avec la chanson Ballade en novembre, qui lui vaut un Grand prix du disque1 et enregistre l'album homonyme la même année.

En 1970, elle participe (voix et chœurs) à l'album noir et mythique de Gérard Manset : La Mort d'Orion.

Après La vie s'en va (1981 - Oscar de la chanson française), Partir et une dizaine d'autres disques produits par l'artiste elle-même, une compilation sur 3 CD sort en 1987.

Absente de la production musicale pendant quelques années, elle enregistre de nouveaux albums : Bleus en 1997, Silver en 1999, Escales en 2000 ; Femme de légende sort en novembre 2003.

En 2000, à la suite du naufrage de l'Erika, elle collabore avec les enfants de l'école de La Rabine de Vannes à la création du CD Pour que tous les oiseaux vivent heureux, vendu au profit de Bretagne Vivante-SEPNB, afin de développer les actions de formation et d'éducation à l'environnement.

Anne Vanderlove est marraine de l'association humanitaire Cœurs De Bambous qui s'occupe d'orphelins au Cambodge. Elle est aussi marraine de l'association Enfants Des Rues De Bogota en particulier pour soutenir Sandra Liliana Sanchez dans ses projets d'aide aux plus déshérités du bidonville El Paraiso à Ciudad Bolivar (banlieue de Bogota) en Colombie.

Anne Vanderlove a été marraine de l'association Otages du monde.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Biographie | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Space

Space, est un groupe marseillais de disco et synth-pop. Space et son compositeur principal, Didier Marouani, connu aussi par son nom d'artiste Ecama, ont eu un succès en France et certains pays étrangers, en particulier en Union des républiques socialistes soviétiques dès 1977. Plus de 12 millions d'albums vendus (hors Union soviétique) ont fait de ce groupe le premier groupe Français à obtenir un succès planétaire. Magic Fly, le premier titre du groupe est devenu numéro un de tous les hit-parade à travers le monde. Aujourd'hui le Groupe et son leader Didier Marouani sont une véritable légende en Russie et dans les ex Républiques Soviétiques. En 1992 Didier Marouani est le premier Artiste à obtenir du Maire de Moscou les autorisations nécessaires pour donner un concert sur la Place Rouge qui réunira plus de 360.000 spectateurs.

Albums

Magic fly, 1977

Deliverance, 1977

Just Blue, 1978

Deeper Zone, 1981

Paris France Transit, 1982

Paris France Transit Live, 1983

Space Opéra, 1987

Symphonic Space Dream, 2002

From Earth to Mars, 2011

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Biographie | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

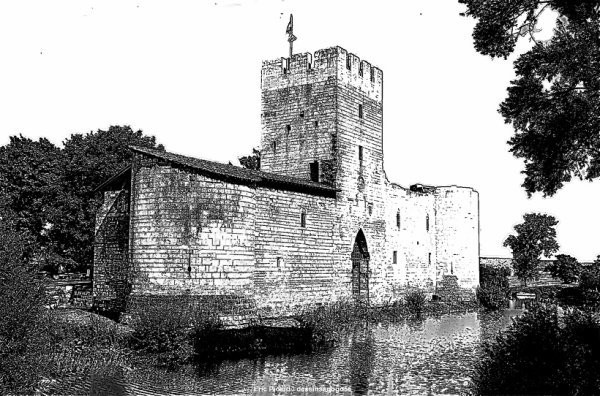

Château de Gombervaux

Historique

Entre 1338 et 1357 : Construction du château.

De 1334 à 1341 : rattachement de Vaucouleurs au domaine royal, et le 10 juin la ville et son ban deviennent français définitivement. Vaucouleurs est qualifiée de bonne ville murée et ses habitants de bourgeois du roi. La châtellenie, composée de 21 villages, devient prévôté royale. Mais l'acte final du rattachement n'interviendra que le 4 juillet 1365, à la mort du comte Henri de Vaudémont, à qui le roi Charles V avait concédé la seigneurie.

1367 : Le roi Charles V et le duc de Lorraine signent le traité de Vaucouleurs au château. Charles V souhaite renforcer la sécurité sur les frontières de l'est pour mieux se consacrer à la guerre contre l'Angleterre. Le roi veut empêcher les guerres privées auxquelles se livrent les seigneurs féodaux et qui déstabilisent la région. À cette occasion, un fastueux banquet aurait eu lieu au château de Gombervaux, avec la participation de Taillevent, premier queux royal. Sont présents à ce banquet :

le duc de Lorraine, Jean 1er ;

Charles V, petit-fils de Philippe VI qui a donné le château à Geoffroy de Nancy ;

le duc de Bar, Robert Ier, et sa femme Marie de Valois (fille de Jean II le Bon).

Olivier de Clisson, un grand seigneur féodal breton.

Le traité de Vaucouleurs entre le roi de France et le duc de Lorraine Jean vise à réprimer les bandes qui désolent alors les campagnes de Lorraine, de Bar et de Champagne.

1617 : Les grands seigneurs du royaume se soulèvent contre Marie de Médicis et son favori Concini ; occupé par des insurgés, le château de Gombervaux est libéré par les Valcolorois après treize jours de siège.

1639 : Pendant la guerre de Trente Ans, la France envisage de détruire le château de Gombervaux afin qu'il ne tombe pas aux mains du duc de Lorraine, allié de l'Autriche.

1769 : Le château est abandonné comme résidence seigneuriale.

1843 : Le domaine devient la propriété de la famille Plauche Gillon.

1954 : Le château est inscrit à l'Inventaire supplémentaire des Monuments historique par arrêté du 24 août 1954.

1989 : Création de l'Association Gombervaux pour sauvegarder et animer le château de Gombervaux et son site.

1994 : Le château de Gombervaux est classé «Monument Historique» par arrêté ministériel du 21 mars 1994.

Jeu du moulin

L'accès au premier niveau de la tour sud-ouest se fait par la salle voûtée. La muraille délimite une salle circulaire de 4,45 m de diamètre, qui s'élève et se termine en cul-de-four. Elle est percée de trois archères. Le second niveau possède une seule entrée à l'intérieur du logis sud-ouest et donne accès à trois parties : la salle intérieure, un escalier et des latrines dont un tiers de lunette subsiste encore.

1990 : Début de réfection de la salle voûtée. Déblaiement du premier étage de la tour sud-est; pose d'une toiture autoportante.

1991 : Restauration du mur de soutènement de la grande salle; pose d'une dalle de béton. Réfection du sommet de la courtine sud-est

1992 : Pose d'échafaudage en bois contre la tour nord-est à demi effondrée (5 niveaux de travail). Réfection d'une fenêtre de la courtine sud-est.

1993 : Sauvegarde du mur ouest: pose d'un échafaudage en bois (4 niveaux), ouverture d'une fenêtre comblée. Début de réfection de la base de la tour sud-ouest.

1994 : Installation d'escaliers et de passerelles entre les différents logis. Réfection de deux fenêtres. Début du nettoyage des douves.

1995 : Travaux de réfection de la Salle voûtée, mise en place de la grille métallique, aménagement de la cour intérieure et assemblage et montage de la charpente en résineux pour en coiffer la tour sud-est.

1998 : Début de la consolidation du parement du premier étage de la tour sud-est.

2000 et 2001 : exploration archéologique avec le concours du SRA, permet la découverte, le soubassement de la tour nord-ouest, disparue, des vestiges du mur de courtine, un dallage de fours probablement du xviiie siècle.

2002 : travaux d'ampleur sur le château ; tour sud-ouest : restauration du parement extérieur côté douves, restauration du cœur de la cheminée intérieure au premier étage ; salle voûtée : réfection de plusieurs arcs doubleaux menaçant de s'effondrer et réfection de l'embrasure de la fenêtre côté cour. Le coût total des travaux fut financé par les subventions de la DRAC Lorraine, de l'Union européenne, du propriétaire et de l'Association.

2003 ET 2004 : Reconstruction du lavoir

2005 : Réalisation de deux bacs de décantation

2006 et 2007 : Archéologie à l'intérieur du donjon. Remplacement du parement du mur ouest. Démontage de l'échafaudage de la tour N.E.

2008 : Remplacement de pierres. Installation dans l'âtre de la cheminée du premier étage d'un pavage de briques dégagé dans le sol du donjon entre les deux portes.

2009 : Découverte de la fondation du mur du logis parallèle à la courtine S.E.. Remplacement de pierres. Aménagement de l'accès au passage du donjon depuis la cour : pierres de seuil et fabrication d'un escalier de 4 marches.. Fabrication d'une porte pour les latrines.

2010 : Finalisation du mur intérieur du donjon côté est. Remplacement de pierres. Réalisation d'un canal de sortie d'eau au lavoir et d'un pavage.

2011 : Restauration du mur extérieur du donjon côté est et des retours côté douves. Nettoyage du plan d'eau.

2012 : Restauration des parements intérieurs du donjon. nettoyage du plan d'eau.

2013 à 2017 : Pendant ces cinq années s'est poursuivit la restauration de la cheminée du logis sud-ouest. Les travaux ont été menés par un groupe de bénévoles de l'association qui ont effectué les plans, préparé les travaux pour les découpes de pierre faites par les participants aux Chantiers Bénévoles Internationaux Rempart d'été, puis ont installé les pierres taillées pour constituer les différents éléments de la cheminée : linteau, corniche hotte et contrecœur.

Entre avril 2016 et octobre 2017, une campagne de restauration menée conjointement par deux maîtres d'ouvrage le GFA de Gombervaux et l'association Gombervaux

Les créneaux de la tour-porche ont été restaurés ; un toit en plomb avec chéneaux en cuivre a remplacé la couverture en fibrociment.

Les parements de la courtine sud-est ont bénéficié d'un « «gommage », d'un rejointoiement complet. Les 6 lits de la partie sommitale de cette courtine ont été restaurés par le remplacement en tiroir ou en totalité de très nombreuses pierres. L'énorme brèche de la base a été comblée.

La tour sud-est a reçu en totalité un gommage, un rejointoiement et de nombreux remplacements de pierres. Un rehaussement de 2 m de l'arc sud de celle-ci, une couverture en plomb (poivrière) avec chéneau en cuivre et une gargouille ont été aussi réalisés.

2017 : En aout 2017, un chantier menuiserie a été consacré à la réalisation d'une herse dont l'emplacement est attesté au niveau du porche du donjon par deux rainures latérales et les traces d'ancrage du mécanisme de levage à l'étage supérieur. Sa conception s'est inspirée de la herse du Palais des rois de Majorque à Perpignan. Elle a été réalisée en chêne de Meuse ..Son poids total dépasse 650kg.

2018 : Encadrement de la porte qui permet d'accéder au premier étage du donjon. Construction d'une timonerie pour manipuler la herse. Faite en bois selon les techniques en vigueur au xive siècle.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

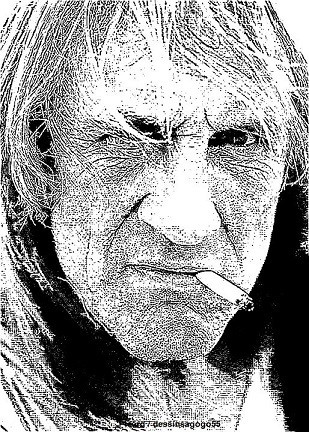

Pierre Tornade

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Biographie | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

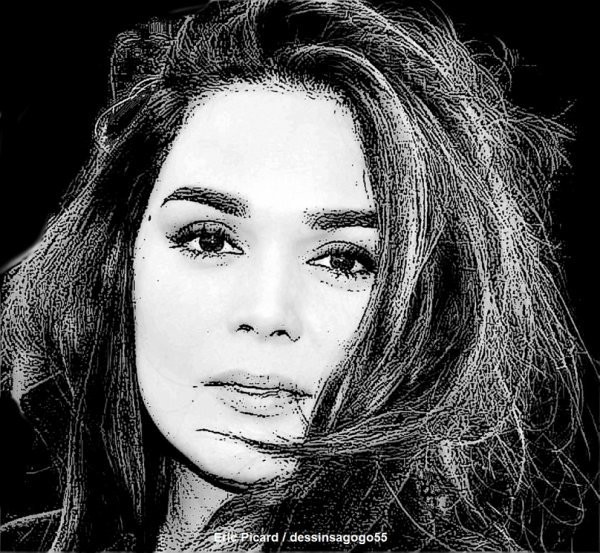

Lola Dewaere

est une actrice française ... fille de l'acteur Patrick Dewaere et d'Élisabeth

(dite Elsa) Malvina Chalier . Après le suicide de Patrick Dewaere ,

survenu le 16 juillet 1982 à Paris , la mère de Lola se trouve

en butte à l'administration fiscale suite aux dettes laissées par l'acteur

et confie sa fille à ses parents , résidant à Saint-Lambert-du-Lattay .

Coluche se propose alors d'être le parrain de baptême de Lola ,

mais se voit opposer le refus des grands-parents . Vers l'âge de 16 ans ,

elle découvre plusieurs films de son père ,

parmi lesquels Coup de tête , La Meilleure Façon de marcher , Adieu poulet et Psy ,

qu'elle apprécie . En 1997 , à sa majorité , elle s'inscrit au cours Florent

pour y suivre une formation de comédienne . Lola Dewaere est la demi-sœur

d'Angèle Herry-Leclerc(née en 1974) , fille de Patrick Dewaere

et de l'actrice Miou-Miou , adoptée par Julien Clerc en 1982 ...

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

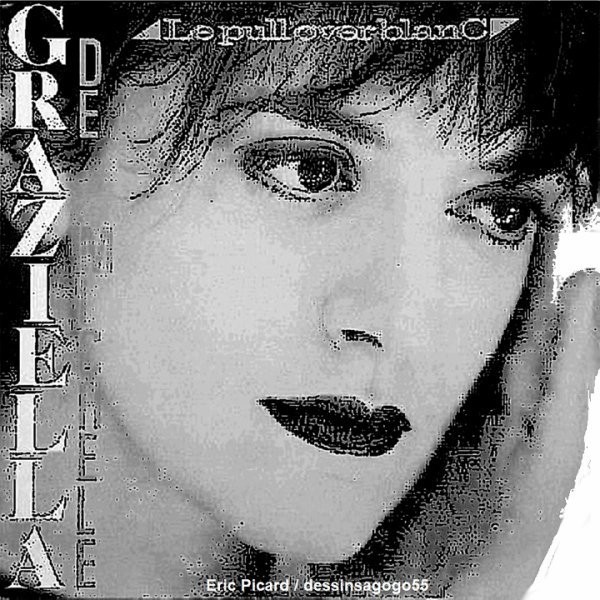

Graziella de Michele

Graziella de Michele, née le 28 décembre 1956 à Lyon, est une chanteuse française.

Albums

1989 : Le Clown D'Alicante, par Graziella De Michèle (Virgin)

La Lettre De Jersey - 4:46

Michaël Rentre Dans L'Histoire - 4:08

Le Clown D'Alicante - 3:30

Petit Soldat - 4:15

Cathy Prend Le Train - 3:50

Qui Pourra Me Dire - 4:25

Le Jeune Homme De Berlin - 4:19

Barcelone - 4:02

À Nos Amours - 3:50

Le Noël De Kiki - 2:35

Albums

1993 : Les Terres Mouillées, par Graziella De Michèle (WEA)

Vision D'Amsterdam - 4:18

Les Terres Mouillées - 4:35

Mirage De L'Asie - 3:52

Des Nouvelles Des Vieux Amis - 4:22

Les Jours Fériés - 4:19

Boulevard Du Crime - 6:12

17 Ans - 4:44

Solitaire - 4:34

Les Enfants De L'Ennui - 3:44

So Long Alabama - 4:10

Le Poète Américain - 4:44

L'Amour Fou - 3:35

Simples

1985 - Let's fall In Love - Virgin

1986 - Le pull-over blanc - Virgin

1987 - Cathy prend le train - Virgin

1989 - La lettre de Jersey - Virgin

1989 - Le jeune homme de Berlin - Virgin

1989 - Barcelone - Virgin

1993 - Vision d'Amsterdam - WEA/Kondo Music

1994 - 17 ans - WEA/Kondo Music

Autres collaborations

1985 : reprise de Sweet Jane du Velvet Underground sur Les enfants du Velvet (compilation Virgin)

1990 : Pull-over Blanc repris par Arno (album Diversion pour les dix ans de Virgin France)

1990 : reprise de New York avec toi de Téléphone (album Diversion pour les dix ans de Virgin France)

1995 : Ce garçon qui s'en va dédié à Cleews Vellay (paroles de Lionel Florence, musique de Guy Delacroix) - Album des chansons pour la lutte contre le sida Entre sourire et larmes (Squatt / Sony Music)

1997 : une dizaine de reprises sur une série de compilations Atlas Les Plus Belles Chansons Françaises, dont Message Personnel de Françoise Hardy

2010 : Les Transhumances sur l'album EmilyandIwe d'Emmanuel Tugny.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

https://fr.wikipedia.org/wiki/Graziella_de_Michele | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

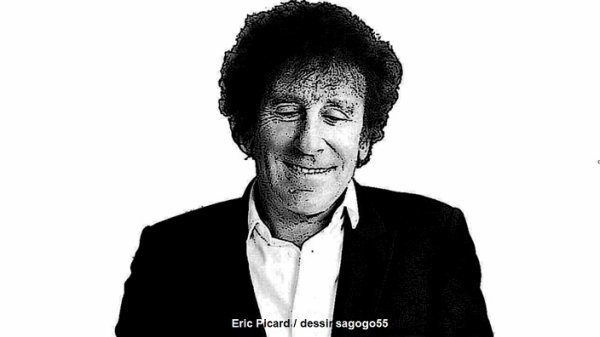

Alain Souchon

Alain Souchon, né Alain Kienast, est un auteur-compositeur-interprète et acteur français né le 27 mai 1944 à Casablanca au Maroc. Figure majeure de la chanson française depuis les années 1970, sa carrière est notamment marquée par sa collaboration avec Laurent Voulzy entamée en 1974. Il a vendu plus de 9 millions de disques.

Alain Souchon est l'un des artistes les plus récompensés aux Victoires de la musique avec 10 trophées gagnés depuis 1986.

Biographie

Ses débuts

Alain Édouard Kienast naît le 27 mai 1944 à Casablanca, dans une famille aisée d'origine suisse du côté maternel. Il porte d'abord le nom de son père officiel, Kienast, avant de prendre celui de son père biologique, Pierre Souchon, qui est l'amant, puis le second mari de sa mère Madeleine Lemaître. Il a quatre frères, deux demi-frères et une demi-sœur

Son père biologique est professeur d'anglais au lycée Claude-Bernard dans le 16e arrondissement de Paris (qu'il évoque dans la chanson J'étais pas là sur l'album Toto 30 ans, rien que du malheur...), inhumé au cimetière parisien de Bagneux, et sa mère romancière pour la collection Floralies des éditions Tallandiern 2, écrivant sous le pseudonyme de Nell Pierlain

Il vit six mois à Casablanca au Maroc, puis passe son enfance à Paris et sept ans dans une pension en Suisse.

En 1959, sur la route du retour de vacances au ski, leur voiture est percutée par un camion ; son père biologique, Pierre Souchon, meurt sur le coup, alors qu'Alain n'a que quatorze ans. Cette disparition le marquera profondément et inspirera deux chansons, Dix-huit ans que je t'ai à l'œil parue en 1977 sur l'album Jamais content et La Ballade de Jim parue en 1985 sur l'album C'est comme vous voulez en 1985

Élève distrait et rêveur, il a des résultats scolaires calamiteux, si bien qu'il est envoyé à quinze ans en pension dans l'École d'horlogerie de Cluses en Haute-Savoie (actuellement lycée Charles-Poncet) où son frère aîné, professeur d'anglais, est aussi guide de montagne. La famille connaît des difficultés financières et sa mère doit gagner sa vie en écrivant pour la collection Harlequin. Ne pouvant s'adapter au milieu des autres élèves, il se réfugie dans la poésie et finit par se faire renvoyer pour indiscipline. Il est envoyé par sa mère en 1961 dans un lycée français en Angleterre. Son inscription n'étant pas valable, il reste néanmoins sur place et y vit de petits boulots pendant dix-huit mois. C'est notamment en travaillant dans un pub qu'il développe son goût pour la chanson populaire. Il est surnommé le Frenchman. Certaines de ses rencontres lui donnent l'occasion de faire découvrir la chanson française (Georges Brassens, Guy Béart...) et lui permettent d'écouter le répertoire anglo-saxon. Il évoque ce passage de sa vie dans Londres sur Tamise sur l'album J'ai dix ans et dans la chanson Jamais content. Il passe, par trois fois, son baccalauréat par correspondance sans l'obtenir

Rentré en France, il vit toujours de petits boulots et tente sa chance dans la chanson en se produisant dans des salles parisiennes. En mai 1968, il décide de quitter Paris. À son retour, il rencontre Françoise Villechevrolle qu'il épouse le 20 novembre 1971 qu'il surnomme Belote (prononcé « Bélote », dérivé de belle). En 1972, il a un fils, Pierre Souchon, qui formera plus tard le groupe Les Cherche Midi avec Julien Voulzy, fils de Laurent Voulzy. La même année, trois 45 tours sont publiés chez Pathé Marconi, mais sont des échecs

Le début du succès

Étranglé par les difficultés financières, il écrit en 1973 la chanson L'Amour 1830 qu'il destine à Frédéric François. Bob Socquet, directeur artistique de RCA Records, encourage Alain à l'interpréter lui-même. Celle-ci reçoit un bon accueil et est sélectionnée au concours de la Rose d'or d'Antibes, où Alain emporte le prix spécial de la critique et le prix de la presse.

Dans la foulée, il enregistre un album. Cherchant un arrangeur capable de donner forme à son univers musical, il rencontre en 1974 Laurent Voulzy, également sous contrat chez RCA. Bob Socquet sent que la collaboration entre les deux hommes peut être fructueuse, les musiques étant le point faible des chansons de Souchon. Souchon et Voulzy seront liés depuis ce jour par leur amitié et leur complémentarité artistique. Laurent Voulzy réalise les arrangements du premier album d'Alain Souchon, (paru sans titre et désigné en général par le nom du tube J'ai dix ans), puis les musiques de Bidon sorti en 1976.

Cette collaboration va engendrer le succès naissant de ses disques avec des titres comme J'ai dix ans, S'asseoir par terre et Bidon. Alain Souchon (comme Michel Jonasz, Jacques Higelin et Yves Simon) est alors la figure de proue de ce que la presse et les spécialistes appellent la nouvelle chanson française, qu'il évoque ironiquement dans la chanson Nouveau sur l'album Toto 30 ans, rien que du malheur.... L'intéressé lui-même admet qu'il y avait alors une réelle volonté d'écrire différemment, et qu'en cela l'écriture musicale de Laurent Voulzy très pop et rythmiquement exigeante l'a obligé à inventer son propre style, très saccadé, quasiment télégraphique.

Un chanteur « phénomène »

Alors que Rockollection, dont il signe le texte pour Laurent Voulzy, est le succès de l'été 1977, Alain Souchon sort son troisième album : Jamais content. Il révèle Souchon sous un jour différent : témoin des difficultés de son époque (La P'tite Bill et Poulaillers' Song), il exprime aussi des émotions personnelles (la dépression, dans Allô maman bobo). Alain Souchon est alors en couverture des magazines, le symbole du Nouveau Père, plus fragile et plus conscient de sa part de féminité - il se moquera également de cette étiquette « nouvel homme » en 1985 dans J'veux du cuir. Et déjà la mélancolie avec Y'a d'la rumba dans l'air, qui, entre l'apogée du disco et l'émergence du punk, apporte un vent de douceur acidulée et obtient un gros succès. Il entame une tournée qui l'amène à être en première partie de Jean-Jacques Debout (Olympia), Antoine et Thierry Le Luron.

En 1978, naît son second fils, Charles. Ce dernier, après une carrière de graphiste (il est le créateur des dernières versions du site de son père), se lancera aussi dans la chanson sous le pseudonyme Ours. La même année sort l'album Toto 30 ans, rien que du malheur.... Le mythe du Nouvel Homme se confirme, un homme angoissé par les années qui passent et les kilos qui viennent (Toto 30 ans rien que du malheur... et Papa mambo). Un album résolument plus noir que les précédents, où l'artiste se révèle de plus en plus introspectif (Le Dégoût et J'étais pas là), mais qui n'en oublie pas pour autant la société et ses travers dans Le Bagad de Lann-Bihoué. Y figure également la chanson-titre du film de François Truffaut, L'Amour en fuite, que le réalisateur lui a demandée, l'une des plus appréciées du répertoire de l'auteur.

Alors qu'en 1979 il voit pour la première fois son nom écrit en lettres capitales rouges au fronton de l'Olympia, 1980 voit la sortie de Rame. La chanson-titre est un succès immédiat auprès du public. La même année, il fait sa première apparition au cinéma devant les caméras de Claude Berri pour Je vous aime aux côtés de Catherine Deneuve et Serge Gainsbourg. La vie, vue comme un film de cinéma, lui inspire Manivelle sur l'album Rame.

D'autres films suivront, comme Tout feu, tout flamme de Jean-Paul Rappeneau et L'Été meurtrier de Jean Becker, deux films où il donne la réplique à Isabelle Adjani. Il emballe critiques et public, mais ne se sent pas à l'aise dans ce nouveau costume, et finira par renoncer, au tournant du siècle, à faire carrière dans le 7e art.

En 1983 sort son sixième album : On avance. Il dresse déjà le bilan des années hippies dans Lennon Kaput Valse et se moque de la tension nouvelle des relations Est/Ouest dans Billy m'aime. Laurent Voulzy est moins présent sur cet album : il n'y signe qu'une seule musique, les autres sont composées par Souchon lui-même, Michel Jonasz (à qui il rend hommage dans le titre Jonasz sur l'album Rame), Louis Chedid, et Yves Martin, lequel a coproduit l'album. David McNeil met en mots avec Souchon la ville qui a vu sa naissance dans Casablanca, titre nostalgique. Cet album contribue à écorner le mythe du Nouveau Père, avec son univers musical décalé (orchestre, cordes, valse...). La même année, il signe des textes pour Laurent Voulzy, pour son album : Bopper en larmes sorti en 1983.

Un artiste reconnu

Sorti en 1985, C'est comme vous voulez est un changement radical, de maison de disques (Virgin au lieu de RCA) comme de style musical, nettement plus rythmé et synthétique. Il regrette la lourdeur de la vie citadine (La vie intime est maritime et Pays industriels), se pose en chanteur cynique prêt à tout pour son succès (C'est comme vous voulez), avant de se chercher en vain (Les Jours sans moi). Les radios préfèrent La Ballade de Jim qui évoque pourtant une tentative de suicide. Le clip recevra la Victoire de la musique du meilleur vidéo-clip de l'année 1986, alors que Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante reçoit celle de la chanson originale de l'année. Il fait une tournée conjointement avec Véronique Sanson. En avril 1984, copilote de Gérard Feldzer sur un avion de construction amateur Rutan VariEze, il participe, en 1 h 24, au record du Londres-Paris avec 10 litres de carburant, record homologué par la Fédération aéronautique internationale

.

Ultra moderne solitude sort en 1988, en partie enregistré au Royaume-Uni. La chanson-titre est Quand j'serai K.O. (Victoire de la musique de la meilleure chanson originale de l'année 1990) sort en 45 tours et reste un des standards de l'artiste. Cet album se distingue du précédent en ce qu'il est formellement moins noir, ce qui n'empêche pas Alain Souchon de dénoncer de plus en plus les dysfonctionnements de la société (Les Cadors et Normandie Lusitania) ou de continuer à évoquer ses doutes existentiels (J'attends quelqu'un) et son angoisse du temps qui passe (La Beauté d'Ava Gardner). Il décrit son album comme étant « très strict, austère, un peu monacal. On dirait l'abbaye de Timadeuc, en Bretagne. Tu y vas, tu demandes des fromages à des moines parfaits, très lisses, soixante ans et l'air d'en avoir dix-neuf. — Et il est fait avec quoi votre fromage ? — Avec le lait de nos sœurs les vaches ! Voilà : mon disque est fait avec le lait de nos sœurs les vaches ». La tournée qui s'ensuit donne l'album live Nickel qui reçoit la Victoire de la Musique du meilleur album de l'année 1991, de même que Belle Île en Mer, Marie Galante est sacrée « Chanson de la décennie ».

En 1993, C'est déjà ça s'impose comme l'un des meilleurs albums du chanteur, porté par Foule sentimentale, chanson emblématique du chanteur et récompensée « Chanson des vingt dernières années » à l'occasion des vingtièmes Victoires de la Musique. La chanson-titre est choisie par Amnesty International pour la représenter. Il célèbre aussi à sa façon Arlette Laguiller dans la chanson homonyme, se détachant toutefois de sa doctrine politique. À l'occasion de la présidentielle de 2002, Arlette Laguiller n'appelant pas à voter pour Jacques Chirac au second tour au cours duquel il affronte Jean-Marie Le Pen, il déclare ne plus vouloir interpréter cette chanson, jugeant « cette femme trop dure »17. On note la première collaboration avec son fils Pierre sur Le fil. À signaler également le retour d'arrangements plus centrés autour de la guitare18. Une tournée nommée Défoule sentimentale donnera un album live du même nom qui recevra la Victoire de la musique de l'album de l'année 1996.

De 1994 à 2003, il participe régulièrement aux concerts des Enfoirés pour les Restos du Cœur.

Prenant exemple sur son compère Laurent Voulzy, Alain Souchon raréfie sa production et attend 1999 pour sortir Au ras des pâquerettes, titre éponyme, bien que différent, de celui figurant sur le premier album des Cherche Midi de son fils Pierre. Cet album très attendu confirme la tendance amorcée depuis un ou deux albums d'un artiste qui nous raconte la vie ordinaire (Pardon, Rive gauche, Le Baiser). Son « engagement » dans les problèmes de la société affleure toujours (Petit Tas tombé). Et toujours ce malaise de la vie qu'il exprime magnifiquement dans sa chanson La vie ne vaut rien. Le livret de l'album contient des indications quant à la genèse des différentes chansons qui le composent. La tournée donnera l'occasion de capter, pour la première fois, un de ses concerts au Casino de Paris, qui donnera un album live et un DVD nommé J'veux du live.

Une personnalité multigénérationnelle : dans la cour des grands

Son onzième album sort en 2005 sous le titre de La Vie Théodore, en hommage à Théodore Monod, dont il narre la vie dans la chanson-titre. Encore un peu plus introspectif, Souchon nous rappelle que la société ne lui va toujours pas (Putain ça penche, En collant l'oreille sur l'appareil), et poursuit son questionnement métaphysique (Et si en plus y'a personne). L'amour est bien sûr toujours source d'inspiration pour l'auteur (J'aimais mieux quand c'était toi, À cause d'elle, Le Mystère, L'Île du dédain et Lisa). Pierre Souchon participe aux musiques de trois chansons, dont Lisa, aidé par Julien Voulzy, puisque ce titre est en fait une reprise des Cherche Midi). C'est également dans cet album que Souchon chante Bonjour tristesse, chanson dédiée à Françoise Sagan, qu'il reprendra dans une nouvelle version en 2008.

À l'hiver 2008 sort Écoutez d'où ma peine vient. Alain au départ ne voulait écrire que quelques chansons pour illustrer un documentaire sur sa carrière diffusé sur France 3 Le chanteur d'à côté, mais les chansons qu'il a écrites ont fini par former un album complet. Le titre Parachute doré, inspiré des excès de grands patrons virés avec des indemnités indécentes, a été distribué en téléchargement gratuit sur son site officiel. Dans ce disque, il dresse un constat d'échec des années Flower Power (Rêveur), analyse les causes de sa mélancolie (Écoutez d'où ma peine vient), parle de l'immigration illégale (Elle danse) et de la délinquance au féminin (8 m2). La seule collaboration avec Laurent Voulzy se fait sur le titre Popopo, chanson démystifiant Che Guevara. Ce titre a été ajouté in extremis, car Souchon ne voulait pas publier un album sans une collaboration avec son frère de musique Voulzy.

Le 21 novembre 2011 sort l'album À cause d'elles, réalisé par Renaud Letang, qui reprend des airs et comptines que sa mère lui chantait quand il était enfant.

Le 24 novembre 2014, Alain Souchon sort Alain Souchon & Laurent Voulzy, un album principalement composé de duos avec Laurent Voulzy.

Le 18 octobre 2019 sort l'album Âme fifties, dont Alain Souchon avait dévoilé le 30 août 2019 le nom, les dix titres des chansons et les deux chansons : Âme fifties et Presque (écrit par Alain Souchon, Édouard Baer et composé par ses deux fils, Charles et Pierre Souchon). C'est son premier album solo en huit ans et son premier album original en onze ans. En 2020, aux Victoires de la musique il remporte le trophée de l'Album de l'année

Vie privée

Alain Souchon vit depuis plusieurs années dans le Loir-et-Cher où il a participé à plusieurs œuvres caritatives, notamment par l'intermédiaire de son épouse Françoise impliquée dans le milieu associatif. Avec son allure débonnaire et sa voix nonchalante, le chanteur aux cheveux hirsutes continue à « cultiver l'image d'un éternel adolescent au spleen tout baudelairien »

Alain Souchon est le père des auteurs-compositeurs-interprètes Pierre Souchon et Charles Souchon, connu sous le nom de scène Ours

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| BIOGRAPHIE | Alain Souchon | ||||||||||||||||||||||||||

| Alain Souchon : Allô ! Maman, Bobo | |||||||||||||||||||||||||||

| Alain Souchon : C'est déjà ça (chanson) | |||||||||||||||||||||||||||

| Alain Souchon : J'ai dix ans | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

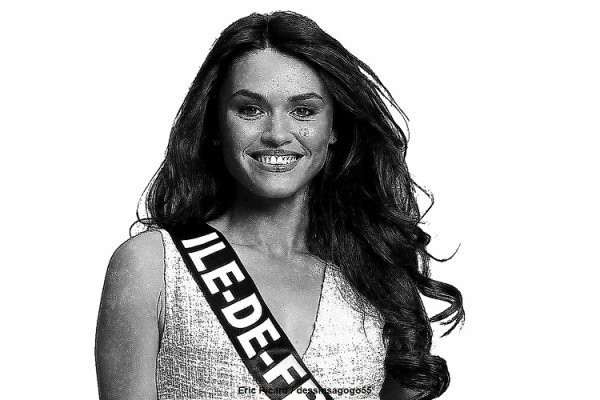

Diane Leyre

Le 4 juillet 2021, elle est élue Miss Paris 2021. Puis est élue en octobre 2021, Miss Île-de-France 2021. Le 12 décembre 2021, elle remporte le concours 25 ans après Patricia Spehar, en devenant Miss France 2022, devançant Floriane Bascou Miss Martinique. Elle succéde à Amandine Petit, Miss France 2021

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Biographie | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Gérard Depardieu : Filmographie

Cinéma

1970 : Le Cri du cormoran le soir au-dessus des jonques de Michel Audiard : Henri

1971 : Un peu de soleil dans l'eau froide de Jacques Deray : Pierre

1972 : Le Viager de Pierre Tchernia : le complice de Jo

1972 : Le Tueur de Denys de La Patellière : Frédo Babasch

1972 : Nathalie Granger de Marguerite Duras : le vendeur

1972 : La Scoumoune de José Giovanni : un homme de main

1972 : L'An 01 de Jacques Doillon : un voyageur qui ne prend pas le train

1973 : Au rendez-vous de la mort joyeuse de Juan Luis Buñuel : Beretti

1973 : L'Affaire Dominici de Claude Bernard-Aubert : Zézé Perrin

1973 : Deux hommes dans la ville de José Giovanni : un jeune truand

1973 : Rude journée pour la reine de René Allio : Fabien

1973 : Les Gaspards de Pierre Tchernia : le facteur

1973 : Stavisky... d'Alain Resnais : le jeune inventeur

1974 : Les Valseuses de Bertrand Blier : Jean-Claude

1974 : Pas si méchant que ça de Claude Goretta : Pierre

1974 : La Femme du Gange de Marguerite Duras : l'homme à la plage

1974 : Vincent, François, Paul... et les autres de Claude Sautet : Jean Lavallée

1975 : Sept morts sur ordonnance de Jacques Rouffio : le docteur Jean-Pierre Berg

1976 : Barocco d'André Téchiné : Samson / l'assassin de Samson

1976 : 1900 de Bernardo Bertolucci : Olmo Dalco

1976 : Je t'aime moi non plus de Serge Gainsbourg : l'homme au cheval

1976 : La Dernière Femme (L'ultima donna) de Marco Ferreri : Gérard

1976 : René la Canne de Francis Girod : René Bornier

1976 : Maîtresse de Barbet Schroeder : Olivier

1976 : Baxter, Vera Baxter de Marguerite Duras : Michel Cayre

1977 : Dites-lui que je l'aime de Claude Miller : David Martinaud

1977 : Violanta de Daniel Schmid : Fortunat

1977 : Le Camion de Marguerite Duras : lui-même

1977 : La nuit, tous les chats sont gris de Gérard Zingg : Philippe Larcher

1977 : Préparez vos mouchoirs de Bertrand Blier : Raoul

1978 : Rêve de singe (Ciao maschio) de Marco Ferreri : Gérard Lafayette

1978 : Le Sucre de Jacques Rouffio : Raoul-Renaud Homecourt

1978 : La Femme gauchère de Peter Handke : l'homme au T-shirt

1978 : Les Chiens d'Alain Jessua : Morel

1979 : Buffet froid de Bertrand Blier : Alphonse Tram

1979 : Le Grand Embouteillage de Luigi Comencini : Franco

1979 : Rosy la Bourrasque de Mario Monicelli : Raoul Lamarre

1980 : Mon oncle d'Amérique d'Alain Resnais : René Raqueneau

1980 : Loulou de Maurice Pialat : Loulou

1980 : Inspecteur la Bavure de Claude Zidi : Roger Morzini

1980 : Le Dernier Métro de François Truffaut : Bernard Granger

1980 : Je vous aime de Claude Berri : Patrick

1981 : La Chèvre de Francis Veber : Campana

1981 : La Femme d'à côté de François Truffaut : Bernard Coudray

1981 : Le Choix des armes d'Alain Corneau : Mickey

1982 : Le Grand Frère de Francis Girod : Gérard Berger / Bernard Vigo

1982 : Danton d'Andrzej Wajda : Danton

1982 : Le Retour de Martin Guerre de Daniel Vigne : Arnaud de Tihl

1983 : Les Compères de Francis Veber : Jean Lucas

1983 : La Lune dans le caniveau de Jean-Jacques Beineix : Gérard

1984 : Fort Saganne d'Alain Corneau : Charles Saganne

1984 : Rive droite, rive gauche de Philippe Labro : Paul Senanques

1984 : Le Tartuffe : Tartuffe - également réalisateur

1985 : Police de Maurice Pialat : Mangin

1985 : Rue du départ de Tony Gatlif : le père de Clara

1985 : Une femme ou deux de Daniel Vigne : Julien Chayssac

1986 : Jean de Florette de Claude Berri : Jean Cadoret, surnommé Jean de Florette

1986 : Tenue de soirée de Bertrand Blier : Jean-Claude dit Bob

1986 : Je hais les acteurs de Gérard Krawczyk : un détenu au commissariat (caméo)

1986 : Les Fugitifs de Francis Veber : Jean Lucas

1987 : Sous le soleil de Satan de Maurice Pialat : Donissan

1988 : Drôle d'endroit pour une rencontre de François Dupeyron : Charles

1988 : Camille Claudel de Bruno Nuytten : Auguste Rodin

1989 : Deux de Claude Zidi : Marc Lambert

1989 : Trop belle pour toi de Bertrand Blier : Bernard Barthélémy

1989 : I Want to Go Home d'Alain Resnais : Christian Gauthier

1990 : Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rappeneau : Cyrano de Bergerac

1990 : Green Card de Peter Weir : Georges Fauré

1990 : Uranus de Claude Berri : Léopold

1991 : Merci la vie de Bertrand Blier : le docteur Marc-Antoine Worms (caméo)

1991 : Mon père, ce héros de Gérard Lauzier : André Arnel

1991 : Tous les matins du monde d'Alain Corneau : Marin Marais adulte

1992 : 1492 : Christophe Colomb de Ridley Scott : Christophe Colomb

1993 : Germinal de Claude Berri : Toussaint Maheu

1993 : Hélas pour moi de Jean-Luc Godard : Simon Donnadieu

1994 : My Father the Hero de Steve Miner : André

1994 : La Machine de François Dupeyron : le docteur Marc Lacroix

1994 : Une pure formalité de Giuseppe Tornatore : Onoff

1994 : Le Colonel Chabert d'Yves Angelo : Chabert

1994 : Élisa de Jean Becker : Jacques « Lebovitch » Desmoulin

1995 : Les Cent et Une Nuits de Simon Cinéma d'Agnès Varda : lui-même

1995 : Le Hussard sur le toit de Jean-Paul Rappeneau : le commissaire de police à Manosque

1995 : Le Garçu de Maurice Pialat : Gérard

1995 : Les Anges gardiens de Jean-Marie Poiré : Antoine Carco

1995 : Décroche les étoiles de Nick Cassavetes : « Big Tommy » Bellaveau

1996 : Le Plus Beau Métier du monde de Gérard Lauzier : Laurent Monier

1996 : Bogus de Norman Jewison : Bogus

1996 : L'Agent secret de Christopher Hampton : Ossipon

1996 : Hamlet de Kenneth Branagh : Reynaldo

1997 : XXL d'Ariel Zeitoun : Jean Bourdalou

1998 : Bimboland d'Ariel Zeitoun : Laurent Gaspard

1998 : Mots d'amour de Mimmo Calopresti : Avv. Lévi

1998 : L'Homme au masque de fer de Randall Wallace : Porthos

1999 : Astérix et Obélix contre César de Claude Zidi : Obélix

1999 : Les Acteurs de Bertrand Blier : lui-même

1999 : Mirka de Rachid Benhadj : Strix

1999 : Un pont entre deux rives, coréalisé avec Frédéric Auburtin : Georges

2000 : Vatel de Roland Joffé : François Vatel

2000 : Tutto l'amore che c'è de Sergio Rubini : Molotov

2000 : Le Placard de Francis Veber : Félix Santini

2000 : La Jalousie des dieux de Vladimir Menchov : Bernard

2001 : CQ de Roman Coppola : Andrzej

2001 : Aime ton père de Jacob Berger : Léo Sheperd

2001 : Concurrence déloyale d'Ettore Scola : le professeur Angelo

2001 : Sorcières au Nord (Streghe verso nord) (Witches to the North) de Giovanni Veronesi

2001 : City of Ghosts de Matt Dillon : Émile

2001 : 102 Dalmatiens (102 Dalmatians) de Kevin Lima : Jean-Pierre Le Pelt

2001 : Cœurs inconnus d'Edoardo Ponti : Max

2001 : Vidocq de Pitof : Vidocq

2002 : Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre d'Alain Chabat : Obélix

2002 : Blanche de Bernie Bonvoisin : D'Artagnan

2002 : Dina (Jeg er Dina) d'Ole Bornedal : Jacob

2002 : Le Pacte du silence de Graham Guit : Joachim

2003 : Tais-toi ! de Francis Veber : Quentin de Montargis

2003 : Nathalie... d'Anne Fontaine : Bernard

2003 : Wanted (Crime Spree) de Brad Mirman : Daniel Foray

2003 : Les Clefs de bagnole de Laurent Baffie : le fromager

2003 : San-Antonio de Frédéric Auburtin : Bérurier

2003 : Bon voyage de Jean-Paul Rappeneau : Jean-Étienne Beaufort

2004 : La Vie de Michel Muller est plus belle que la vôtre de Michel Muller : lui-même

2004 : 36 Quai des Orfèvres d'Olivier Marchal : Denis Klein

2004 : Les Temps qui changent d'André Téchiné : Antoine Lavau

2004 : RRRrrrr!!! d'Alain Chabat : le chef des Cheveux-Sales

2004 : Nouvelle France de Jean Beaudin : le curé

2005 : Je préfère qu'on reste amis... d'Éric Toledano et Olivier Nakache : Serge

2005 : Combien tu m'aimes ? de Bertrand Blier : Charly

2005 : Boudu de Gérard Jugnot : Boudu

2005 : Olé ! de Florence Quentin : François Veber

2005 : Quand j'étais chanteur de Xavier Giannoli : Alain Moreau

2006 : Vacances sur ordonnance (Last Holiday) de Wayne Wang : le chef Didier

2006 : La Môme d'Olivier Dahan : Louis Leplée

2006 : Paris je t'aime, segment Quartier Latin : le propriétaire du café - également coréalisateur avec Frédéric Auburtin

2007 : L'abbuffata (it) de Mimmo Calopresti : lui-même

2007 : Michou d'Auber de Thomas Gilou : Georges

2008 : L'Instinct de mort de Jean-François Richet : Guido

2008 : Disco de Fabien Onteniente : Jean-François Civette dit « Jackson »

2008 : Astérix aux Jeux olympiques de Thomas Langmann et Frédéric Forestier : Obélix

2008 : Sans arme, ni haine, ni violence de Jean-Paul Rouve : le parrain des truands marseillais

2008 : Les Enfants de Timpelbach de Nicolas Bary : le général

2008 : Babylon A.D. de Mathieu Kassovitz : Gorsky

2008 : Bouquet final de Michel Delgado : Hugo

2008 : Hello Goodbye de Graham Guit : Alain Gaash

2008 : Les Rois peuvent tout (ru) (Всё могут короли) d'Aleksandr Tcherniaïev : le père de Marie

2009 : Diamant 13 de Gilles Béhat : Mat

2009 : Bellamy de Claude Chabrol : Paul Bellamy

2009 : Coco de Gad Elmaleh : le médecin

2009 : À l'origine de Xavier Giannoli : Abel

2010 : L'Autre Dumas de Safy Nebbou : Alexandre Dumas

2010 : Mammuth de Benoît Delépine et Gustave Kervern : Serge Pilardosse

2010 : La Tête en friche de Jean Becker : Germain Chazes

2010 : Amour tardif ou L'Été indien (Pozdnyaya lyubov) de Sabit Kurmanbekov : Gueorgui

2010 : Potiche de François Ozon : Maurice Babin

2011 : Je n'ai rien oublié de Bruno Chiche : Conrad Lang

2011 : Un baiser papillon de Karine Silla-Pérez : le médecin de Manon

2011 : Glenn de Marc Goldstein : journaliste télévision

2012 : Le Grand Soir de Gustave Kervern et Benoît Delépine : le médium (caméo)

2012 : Astérix et Obélix : Au service de sa Majesté de Laurent Tirard : Obélix

2012 : L'Odyssée de Pi (Life of Pi) de Ang Lee : le Chef français

2012 : L'Homme qui rit de Jean-Pierre Améris : Ursus

2013 : Turf de Fabien Onteniente : Monsieur Paul

2013 : Condamné à vie (A Farewell to Fools) de Bogdan Dreyer (ro) : Ipu

2013 : Rien ne peut nous arrêter (it) (Niente può fermarci) de Luigi Cecinelli : le paysan français

2013 : La Marque des anges de Sylvain White : Lionel Kasdan

2013 : Les Invincibles de Frédéric Berthe : Jacky

2013 : Cadences obstinées de Fanny Ardant : Père Villedieu

2014 : Welcome to New York d'Abel Ferrara : Devereaux

2014 : United Passions de Frédéric Auburtin : Jules Rimet

2014 : Viktor de Philippe Martinez : Viktor Lambert

2015 : La Voix des steppes co-réalisé avec Yermek Shinarbayev : Anatole

2015 : Valley of Love de Guillaume Nicloux : Gérard

2016 : Saint-Amour de Benoît Delépine et Gustave Kervern : Jean

2016 : La Dream Team de Thomas Sorriaux : Jacques Belloch

2016 : The End de Guillaume Nicloux : l'homme

2016 : Tour de France de Rachid Djaïdani : Serge Desmoulins

2017 : Le Divan de Staline de Fanny Ardant : Joseph Staline

2017 : On ne vit qu'une fois (es) (Sólo se vive una vez) de Federico Cueva : Duges

2017 : Big House de Jean Emmanuel Godart : Big

2017 : Mon cochon et moi de Frank Dobrin : Vania

2017 : Bonne Pomme de Florence Quentin : Gérard, dit Bonne Pomme

2017 : Un beau soleil intérieur de Claire Denis : le voyant

2017 : Carbone d'Olivier Marchal : Aron Goldstein

2018 : Amoureux de ma femme de Daniel Auteuil : Patrick

2018 : Alad'2 de Lionel Steketee : Christophe Colomb (caméo)

2018 : Les Confins du monde de Guillaume Nicloux : Saintonge

2018 : Ahmed Bey de Jamal Shoorjeh : Hussein Dey

2019 : Creators: The Past1 de Piergiuseppe Zaia : Le Maître de la foi

2019 : Convoi exceptionnel de Bertrand Blier : Taupin

2019 : Thalasso de Guillaume Nicloux : Gérard

2019 : Fahim de Pierre-François Martin-Laval : Sylvain

2020 : Des hommes de Lucas Belvaux : Bernard, dit Feu-de-Bois

2021 : Mystère à Saint-Tropez de Nicolas Benamou : Maurice Lefranc, Directeur Général de la P.J.

2021 : Robuste de Constance Meyer : Georges

2021 : Illusions perdues de Xavier Giannoli : Dauriat

2021 : Adieu Paris d'Édouard Baer : Michaël

2022 : Maison de retraite de Thomas Gilou : Lino Vartan

2022 : Maigret de Patrice Leconte : Jules Maigret

2022 : Irréductible de Jérome Commandeur : Lui-même (caméo)

2022 : Umami de Slony Sow : Gabriel Carvin

2022 : Les Volets verts de Jean Becker : Jules Maugin

Doublage

1977 : Providence d'Alain Resnais : Kevin Woodford (David Warner).

1981 : Blow Out de Brian de Palma : Jack (John Travolta).

1983 : L'Homme blessé de Patrice Chéreau : Jean (Vittorio Mezzogiorno).

1989 : Henry V de Kenneth Branagh : Henry V (Kenneth Branagh).

2000 : Chicken Run de Nick Park et Peter Lord : Rocky (Mel Gibson).(2e doublage)

Puy du Fou : spectacle nocturne de la Cinescenie, Mousquetaire de Richelieu : Cyrano de Bergerac et Le Monde Imaginaire de La Fontaine.

2018 : Stubby de Richard Lanni : Gaston Baptiste.

Courts métrages

1967 : Le Beatnik et le Minet de Roger Leenhardt : le beatnik.

1971 : La Vie sentimentale de Georges le tueur de Daniel Berger

1992 : Le Visionarium de Jeff Blyth : l'employé de l'aéroport de Paris

2011 : Grenouille d'hiver de Slony Sow : Benjamin.

2012 : Frank-Étienne vers la béatitude de Constance Meyer : Franck-Étienne Boulard

2013 : La Collection Jeanne Moreau : L'Homme qu'il me faut de Sandrine Veysset : Monsieur Ancelot

2015 : Histoires courtes de Jean-Pierre Mocky : Le Magicien et les siamois, Agafia et Le Rustre et le Juge.

2016 : Rhapsody de Constance Meyer : Gérard

2018 : La Belle affaire de Constance Meyer : le camionneur

2019 : Grenouille de cristal de Slony Sow : Benjamin

Documentaires

1975 : Bertolucci secondo il cinema (it) de Gianni Amelio : figuration.

2004 : Épreuves d'artistes de Samuel Faure et Gilles Jacob : lui-même.

2007 : Maurice Pialat, l'amour existe de Jean-Pierre Devillers et Anne-Marie Faux : narrateur

Producteur

1990 : Les Branches de l'arbre (Shakha Proshakha) de Satyajit Ray - uniquement coproducteur.

1991 : Le Visiteur (Agantuk) de Satyajit Ray - uniquement producteur exécutif.

1997 : She's So Lovely de Nick Cassavetes - uniquement producteur exécutif.

Projets non aboutis

1965 : Christmas Carol (film inachevé) d'Agnès Varda.

Télévision

Clip

2002 : Sache d'Ophélie Winter, réalisé par Louis Leterrier : l'homme

2019 : Blond de Philippe Katerine, réalisé par Edie Blanchard : l'homme dans le tableau

Téléfilms

1969 : Le Cyborg ou le Voyage vertical de Jacques Pierre : Gabriel

1969 : Menaces de Jean Denesle[réf. souhaitée]

1970 : Tango de Jean Kerchbron : Edek

1970 : La Pomme de son œil de François Villiers : Hamid

1970 : Nausicaa d'Agnès Varda : un hippie

1970 : Rendez-vous à Badenberg de Jean-Michel Meurisse : Eddy Balmont

1970 : Les Aventures de Zadig de Claude-Jean Bonnardot : Zadig

1972 : Un monsieur bien rangé d'Agnès Delarive : Jean-Joseph Jenk

1973 : L'inconnu de Youri Komerovsky : Gérard

2000 : Bérénice de Jean-Daniel Verhaeghe : Titus

2002 : Ruy Blas de Jacques Weber : Don Salluste

2002 : La Femme mousquetaire de Steve Boyum : le cardinal Mazarin

2004 : Volpone de Frédéric Auburtin : Volpone

2008 : L'Abolition de Jean-Daniel Verhaeghe : Henry Torrès

2011 : Raspoutine de Josée Dayan : Grigori Raspoutine

2012 : La Solitude du pouvoir de Josée Dayan : voix

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

https://fr.wikipedia.org/wiki/Filmographie_de_G%C3%A9rard_Depardieu | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Biographie | Gérard Depardieu | ||||||||||||||||||||||||||

| Gérard Depardieu : Filmographie | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | <span style="font-size: 14px; font-family: a | |