Thèmes

animaux années 50 antiquité arbres archeologie astrologie astronomie au jardin boissons bonbons bonjour bonsoir

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Animaux - Oiseaux - (58)

· Mythologie Greco-romaine- (74)

· La(les)mode(s) - (17)

· Années 50 - (37)

· Arbres et arbustes (22)

· Préhistoire - (25)

· Bonjour + texte (589)

· Au Jardin - (27)

· Cadeaux de mes ami(e)s - (582)

· Parcs , réserves naturelles, zoos... (49)

Recherchez aussi :

Statistiques

- · le symbolisme dans le roman la rose des vents

- · passage obligé minarik

- · les bienfaits et les mefaits des invertebres

- · le symbolisme de la rose des vents dans le roman

- · valerie maurice est elle mariee

- · les bienfaits des invertebres

- · turfvoyance@yahoo.fr

- · gouran tchad

- · bamwisho muhiya jean

- · royauxnorvegiens

Date de création : 27.11.2008

Dernière mise à jour :

08.02.2013

5848 articles

Les départements - Le Doubs - 25 - (premiere partie)

Publié à 14:18 par acoeuretacris

(Région Franche-Comté)

Le département du Doubs fut, dans la période gauloise, habité par une partie de la nation puissante des Séquanais. On ignore à quelle époque ce peuple envahit la Gaule ; mais il paraît certain qu'il fut parmi les Celtes un des premiers qui s'y fixèrent. La tradition disait qu'ils étaient venus des bords du Pont-Euxin. Lorsque les neveux, du roi Ambigat, Bellovèse et Sigovèse, franchirent les Alpes 600 ans avant Jésus-Christ, les Séquanais furent au nombre des barbares qui portèrent pour la première fois en Italie les armes gauloises.

Ce fut à l'époque où la domination romaine commença à s'étendre par delà les hautes montagnes qui séparent l'Italie de la Gaule que les Séquanais acquirent une grande importance historique. On sait que Rome accordait sa protection aux Éduens : cette vaste confédération mit à profit la suprématie qu'elle devait au titre de « soeur et alliée du peuple romain » pour tyranniser ses voisins les Arvernes et les Séquanais. Jaloux de cette puissance, les Séquanais cherchèrent à leur tour des alliés au dehors ; ils attirèrent en Gaule, par l'appât d'une forte solde, 15 000 mercenaires germains conduits par Arioviste, le chef le plus renommé des Suèves, vaste confédération teutonique qui dominait dans la Germanie.

Grâce à ce secours, les Séquanais furent vainqueurs et les Éduens se reconnurent leurs clients ; mais bientôt ils furent plus malheureux que les vaincus ; Arioviste, qu'était venue rejoindre une multitude de barbares, exigea des Séquanais un tiers de leur territoire ; il prit la partie la plus rapprochée de la Germanie, celle qui aujourd'hui forme le département du Doubs ; puis, jugeant ce lot insuffisant, il exigea un autre tiers. Les Séquanais, indignés, se réconcilièrent alors avec les Éduens ; il y eut une grande bataille où l'armée gauloise fut taillée en pièces. Nous parlerons, dans la notice sur la Haute-Saône, de cette sanglante défaite de Magetobriga. Arioviste fut alors maître de tout ce pays, « le meilleur de la Gaule », dit César au livre Ier de ses Commentaires.

Mais la conquête du chef suève avait encouragé d'autres barbares à envahir les Gaules ; on connaît ce grand mouvement des Helvètes qui détermina l'intervention de Rome et de Jules César. L'an 58, le proconsul, après avoir fait alliance avec Arioviste, quitta la province, marcha sur Genève avec une seule légion, coupa le pont du Rhône, retourna à Rome chercher son armée et revint, par une de ces marches rapides qui lui frirent depuis familières, accabler les Helvètes. Vainqueur de ces premiers ennemis, César se tourna contre Arioviste et lui enjoignit de quitter le pays des Éduens et des Séquanais. « Que César vienne contre moi, répondit le Suève, il apprendra ce que peuvent d'invincibles Germains qui depuis quatorze ans n'ont pas couché sous un toit. » Le Proconsul entra aussitôt en Séquanaise, gagna son ennemi de vitesse et s'empara de la capitale du pays, Vesontio, où il établit sa place d'armes et ses magasins.

La bataille, dans laquelle la discipline romaine triompha du nombre et de l'impétuosité des barbares, se livra à trois journées de Besançon, vers le nord-est. Les Séquanais furent délivrés de leurs oppresseurs germains ; mais' ils ne firent que changer de maîtres : les Romains occupèrent militairement leur pays, y envoyèrent des administrateurs et des agents ; la domination romaine savante, policée et durable s'établit au mi-lieu d'eux. Ceux des Séquanais qui regrettaient les temps de l'indépendance gauloise quittèrent leur patrie et remontèrent vers le nord, afin d'exciter contre leurs oppresseurs les peuples belges ; ces Gaulois intrépides et sauvages se prêtèrent facile-ment à ce dessein ; leurs attaques furent pour César l'occasion et le prétexte de la conquête des Gaules ; il était à Besançon quand commencèrent les hostilités.

L'indépendance de toute la Gaule, et en particulier celle des Séquanais, fut perdue sans retour par la soumission de Vercingétorix. A partir de ce moment, ils restèrent fidèles aux traités et servirent avec loyauté dans les armées romaines. Lucain fait un grand éloge de la cavalerie séquanaise et nous représente la légion vésontine marchant au combat avec sa vieille enseigne : un globe d'or dans un cercle rouge. Auguste avait compris la Gaule transalpine dans les provinces impériales et classé la Séquanaise dans la Belgique (28 ans av. J.-C.) ; cette province prit le nom de Maxima Sequanorum à l'époque de la division administrative de Dioclétien et eut pour capitale Besançon (292).

Au IIe et au IIIe siècle, une, grande partie de la Séquanaise était chrétienne. De Lyon, la foi nouvelle remonta, vers le nord de la Gaule ; en 180, deux jeunes Athéniens, disciples de l'évêque Irénée, Ferréol et Ferjeux, portèrent la foi évangélique chez les Séquanais ; ils firent un si grand nombre de prosélytes, que Besançon ne tarda pas à devenir le siège d'une nouvelle église dont Ferréol fut le premier évêque. Mais les deux disciples de saint Irénée payèrent de leur sang leur généreuse propagande : ils firent mis à mort en 211. Saint Lin, saint Germain et les autres successeurs de saint Ferréol étendirent la foi chrétienne malgré les persécutions, et, au temps de Dioclétien, la Séquanaise entière était convertie au christianisme.

A cette époque, les provinces de la Gaule qui confinaient à la Germanie n'avaient pas de repos ; elles étaient sans cesse menacées par les barbares. Avant les invasions définitives des Burgondes et des Francs, les habitants de la Séquanaise eurent à souffrir d'un grand nombre d'incursions passagères. Lorsque Julien, alors césar, se rendit à Besançon, après ses victoires sur les Francs et les Allemands. dans les années 358 et 359, il trouva toute la province dont cette ville est la capitale ravagée et, à Besançon même, il ne vit que des traces de dévastation : « Cette petite ville, écrit-il au philosophe Maxime, maintenant renversée, était autrefois étendue et superbe, ornée. de temples magnifiques et entourée de murailles très fortes, ainsi que la rivière du Doubs qui lui sert de défense. Elle est semblable à un rocher élevé qu'on voit dans la mer et presque inaccessible aux oiseaux mêmes, si ce n'est dans les endroits qui servent de rivage au Doubs. »

Avant de se jeter sur l'Espagne, les Vandales laissèrent aussi en Séquanaise des traces de leur passage. Ce fut enfin en 410 que l'une des invasions définitives qui se fixèrent sur le sol et lui donnèrent pendant longtemps son nom, celle des Burgondes, se répandit dans la Séquanaise. Les nouveaux maîtres, de mœurs paisibles et douces, ne furent pas des oppresseurs ; ils se contentèrent de s'approprier une partie du sol sans établir des impôts onéreux et vexatoires ; ils laissèrent à leurs sujets leurs lois romaines, leur administration municipale et vécurent avec eux dans une égalité parfaite, chacun selon ses lois. Le patrice Aétius chassa momentanément les Burgondes de la Séquanaise, de 435 à 443 environ. Aux ravages occasionnés par cette guerre s'en ajoutèrent de bien plus terribles. Attila, battu à Châlons-sur-Marne (451), fit sa retraite par l'orient de la Gaule, et Besançon fut tellement ruinée par les Huns que pendant cinquante ans elle resta déserte.

L'établissement définitif des Bourguignons dans les pays éduen et séquanais, qui devinrent les deux Bourgognes, date de l'année 456. Le Suève Ricimer, héritier des dignités d'Aétius qui venait d'être mis à mort par Valentinien III, partagea ces pays entre les chefs burgondes Hilpéric et Gondioc, avec lesquels il avait formé une alliance de famille. Gondioc laissa en mourant le territoire de Besançon et cette ville à l'un de ses quatre fils, Godeghisel, uni à Gondebaud et devenu maître de toute la Séquanaise par le meurtre de deux de ses frères. Godeghisel fit secrètement alliance avec le roi des Francs Clovis et abandonna son frère dans la bataille qui eut lieu sur les bords de l'Ouche en 500. Gondebaud tira vengeance de cette trahison : lorsqu'il eut obtenu la paix de Clovis, il tourna ses armes contre son frère, le battit et le fit massacrer. Gondebaud fut alors maître du territoire séquanais et y imposa son code, la célèbre loi Gombette, jusqu'au moment où les fils de Clovis prirent aux enfants de Gondebaud tout leur héritage et s'emparèrent de la Bourgogne (534).

Lorsque la monarchie franque fut partagée entre les quatre fils de Clotaire Ier, le pays dont nous nous occupons échut avec toute la Bourgogne à Gontran (561-593). Grâce à son éloignement des champs de bataille, il traversa sans trop de vicissitudes cette période de la domination des Francs. Ses nouveaux maîtres étaient cependant de mœurs moins douces que les paisibles Bourguignons ; Besançon commençait à se relever des ruines et des désastres des invasions précédentes, quand survinrent les Sarrasins. En 722, les hordes d'Abd-el-Rhaman passent la Loire, remontent la Saône, se divisent vers Autun en deux bandes : l'une se dirige vers l'ouest, tandis que la seconde livre aux flammes Besançon et tout le pagus de Warasch ou Varasque, qui se composait alors du territoire aujourd'hui compris dans le département du Doubs. Tandis que la Bourgogne citérieure ou en deçà de la Saône commençait à former ses divisions féodales et à se diviser en comtés, la Bourgogne ultérieure ou Franche-Comté conservait les divisions barbares qui avaient pris naissance avec les Burgondes et s'appelaient pagi.

Pépin le Bref laissa à sa mort (768) les deux Bourgognes à son fils Carloman ; on sait que ce prince n'en jouit pas longtemps ; se retirant dans un monastère, il laissa ses États à des enfants en bas âge qui furent dépossédés par leur oncle Charlemagne. L'histoire du département du Doubs se confond avec celle du vaste empire du héros germain ; on sait seulement que les Bourgognes profitèrent de la réforme administrative à laquelle il soumit tous ses États ; mais ce ne fut pas pour longtemps ; les troubles du règne de Louis le Débonnaire survinrent, puis les discordes de ses fils lui survécurent.

Après la bataille de Fontanet (841) et le traité de Verdun (843), les deux Bourgognes furent séparées pour la première fois. La Bourgogne éduenne échut à Charles le Chauve et la Bourgogne séquanaise à Lothaire. Cet empereur mourut en 855. La haute Bourgogne ou Bourgogne cisjurane entra dans la part du plus jeune de ses trois fils, Charles, roi de Provence. A la mort de ce prince (863), ses frères Louis II et Lothaire II firent deux parts de son royaume ; la haute Bourgogne fut scindée, la plus grande partie du territoire qui forme le département du Doubs échut avec Besançon à Lothaire II.

Lothaire ne survécut que de six ans à son frère Charles. Le roi de France, Charles le Chauve, profita des embarras et des guerres dans lesquels son neveu, Louis II, était engagé en Italie pour se saisir des États de Lothaire II ; il se fit proclamer roi de Lorraine à Metz ; mais Louis II protesta, et un nouveau partage plus bizarre que tous les précédents eut lieu. La haute Bourgogne fut complètement démembrée, le pagus de Varasque, qui. avait pris le nom de Comté, échut à Louis, depuis Besançon jusqu'à Pontarlier, tandis que Besançon même était concédée à Charles le Chauve par un traité conclu au mois d'août 870.

Pour se reconnaître dans cette multiplicité de partages où l'historien lui-même, s'il veut ne pas se perdre, a besoin d'apporter une attention soutenue, il faut bien songer que les noms de haute Bourgogne, Bourgogne ultérieure et Bourgogne cisjurane s'appliquent tous également à cet ancien pays des Séquanais que nous n'avons pas encore le droit d'appeler du nom de Franche-Comté. Tant de dislocations et de changements nuisaient aux relations et aux intérêts des localités et faisaient périr tous les éléments d'unité et de pouvoir. La partie de la haute Bourgogne qui échut a Charles le Chauve protesta contre le partage de 870 ; Gérard de Roussillon, ce héros du premier temps féodal, gouverneur de Provence et de Bourgogne, s'opposa par les armes à son exécution ; ce fut aux environs de Pontarlier que se livra la bataille qui décida en faveur du roi de France :

Entre le Doubs et le Drugeon

Périt Gérard de Roussillon

dit une vieille tradition. Gérard ne périt pas, mais fut chassé et cessa de contester à Charles l'occupation du pays. Nous retrouvons deux fois le prince à Besançon ; la première à la suite de sa victoire,, la seconde lorsque, après la mort de son neveu Lothaire II (875), il descendit en Italie pour s'y faire couronner empereur. On sait que, l'année même de sa mort (877), Charles le Chauve ratifia, par le fameux capitulaire de Kiersy-sur-Oise, les usurpations de la féodalité.

Le gouverneur des Bourgognes et de la Provence, Boson, n'avait pas attendu la sanction royale pour se rendre indépendant dans les pays qui lui étaient confiés ; mais ce fut seulement en 879, à la mort de Louis le Bègue, qu'il tint à Mantaille une diète générale où, entre autres personnages influents, nous voyons figurer l'archevêque de Besançon. Il se fit donner le titre de roi de Bourgogne. L'année qui suivit sa mort (888), les Normands ravagèrent la haute Bourgogne ; son successeur, en bas âge, Louis, était incapable de défendre les États de son père ; il fut dépossédé du comté de Bourgogne ou Bourgogne cisjurane par son oncle Rodolphe, qui avait séduit Thierry Ier, archevêque de Besançon, en lui offrant le titre de grand chancelier de Bourgogne.

Ce ne fut cependant pas sans opposition de la part d'Arnoul, que les Germains s'étaient donné pour roi après avoir déposé le lâche empereur Charles le Gros à la diète de Tribur (887), et de la part du jeune Louis de Provence, héritier légitime de cette contrée. Mais Arnoul céda devant la résistance obstinée de Rodolphe, Louis fut vaincu et le prince usurpateur régna paisiblement jusqu'à sa mort, arrivée en 911.

Cette période de guerres et de ravages fut pour la comté de Bourgogne l'une des plus malheureuses qu'elle vit jamais ; les brigandages, tous les excès impunis, dix pestes, treize famines ravagèrent toute cette contrée : c'était le prélude du Xe siècle, « le siècle de fer. » Sous le règne de Rodolphe II, qui succéda sans opposition à son père, en 937, un nouveau fléau apparut dans la contrée : les Hongrois, plus féroces encore que les Normands, s'y précipitèrent, mettant tout à feu et à sang sur leur passage ; devant eux les populations fuyaient épouvantées vers les montagnes et dans les lieux fortifiés ; les barbares s'abattirent sur Besançon. La ville ne put pas résister à leur fureur et fut prise d'assaut, pillée, réduite en cendres. L'église Saint-Étienne s'écroula dans les flammes. Le feu, poussé par un vent violent, gagna le sommet du mont Calius et dévora tout, églises, édifices et demeures.

C'était pour la quatrième fois depuis la conquête romaine que l'antique capitale des Séquanais passait par de semblables épreuves. Rodolphe II mourut, l'année même de ce désastre, laissant un jeune fils, Conrad, qui, sans jamais exercer la royauté, porta pendant un demi-siècle le titre de roi. Les véritables maîtres de la Bourgogne cisjurane et transjurane furent l'empereur d'Allemagne Othon, qui s'empara du jeune Conrad et exerça une grande influence dans ses États, et le premier comte propriétaire de ce pays, selon le savant dom Plancher, Hugues le Noir, deuxième fils de Richard le Justicier. Vers cette époque apparut sur les bords de la Saône un étranger qui fit dans le pays de Bourgogne une rapide fortune. Albéric de Narbonne s'enrichit par l'exploitation des salines, puis il gagna la confiance du roi Conrad, qui le combla de bienfaits.

A sa mort (945), il était comte de Mâcon, baron de Scodingue et du Varasque ; la fortune de sa famille ne périt pas avec lui ; de ses deux fils, l'un, Albéric, comme son père, commença la série des sires de Salins que nous verrons à l'histoire du département du Jura ; l'autre, Letalde, fut la tige des comtes héréditaires de Bourgogne. Il hérita de ce comté à la mort de Gislebert, successeur, dans ce titre, de lingues le Noir, mort en 951 sans postérité. Letalde, à l'exemple de Hugues le Noir, prit le titre d'archicomte. Sa race directe s'éteignit en 995, et la partie de la Bourgogne qu'il avait possédée revint à Othe Guillaume, qui fut le premier comte héréditaire de cette province.

Fils du roi lombard Adalbert, l'un des seigneurs les plus renommés des deux Bourgognes, audacieux et entreprenant, Othe Guillaume fut un véritable souverain. Irrité de l'influence qu'exerçaient dans le pays les abbés, l'évêque et les vassaux intermédiaires, il s'arrogea le droit de nommer les uns et supprima les autres. Ce fut ainsi que disparurent les anciens comtés de Varasque, Scodingue, Besançon, etc. Sur ces entrefaites, la monarchie carlovingienne avait été renversée par les ducs de France, qui avaient usurpé le titre de roi.

Robert, fils de Hugues Capet, héritait du duché de Bourgogne à la mort de Henri Ier (1002). Othe osa élever des prétentions contraires et disputer cette province au roi de France ; il ne réussit pas à joindre à ses États cette vaste possession ; mais, par le traité de 1016, il acquit les comtés de Mâcon et de Dijon. Le comte de Bourgogne mourut dans cette dernière ville en 1027. Son fils Rainaud Ier lui succéda ; il refusa d'abord de reconnaître la suzeraineté de l'empereur de Germanie, Henri III, fils de Conrad. prenant part à la première croisade. On sait que la fin du XIe siècle fut l'un des moments où l'esprit de foi et de piété anima le plus le moyen âge. Pendant que des seigneurs allaient en pèlerinage au tombeau de Jésus-Christ, d'autres enrichissaient les monastères et les comblaient des marques de leur munificence.

Le département du Doubs fut, dans la période gauloise, habité par une partie de la nation puissante des Séquanais. On ignore à quelle époque ce peuple envahit la Gaule ; mais il paraît certain qu'il fut parmi les Celtes un des premiers qui s'y fixèrent. La tradition disait qu'ils étaient venus des bords du Pont-Euxin. Lorsque les neveux, du roi Ambigat, Bellovèse et Sigovèse, franchirent les Alpes 600 ans avant Jésus-Christ, les Séquanais furent au nombre des barbares qui portèrent pour la première fois en Italie les armes gauloises.

Ce fut à l'époque où la domination romaine commença à s'étendre par delà les hautes montagnes qui séparent l'Italie de la Gaule que les Séquanais acquirent une grande importance historique. On sait que Rome accordait sa protection aux Éduens : cette vaste confédération mit à profit la suprématie qu'elle devait au titre de « soeur et alliée du peuple romain » pour tyranniser ses voisins les Arvernes et les Séquanais. Jaloux de cette puissance, les Séquanais cherchèrent à leur tour des alliés au dehors ; ils attirèrent en Gaule, par l'appât d'une forte solde, 15 000 mercenaires germains conduits par Arioviste, le chef le plus renommé des Suèves, vaste confédération teutonique qui dominait dans la Germanie.

Grâce à ce secours, les Séquanais furent vainqueurs et les Éduens se reconnurent leurs clients ; mais bientôt ils furent plus malheureux que les vaincus ; Arioviste, qu'était venue rejoindre une multitude de barbares, exigea des Séquanais un tiers de leur territoire ; il prit la partie la plus rapprochée de la Germanie, celle qui aujourd'hui forme le département du Doubs ; puis, jugeant ce lot insuffisant, il exigea un autre tiers. Les Séquanais, indignés, se réconcilièrent alors avec les Éduens ; il y eut une grande bataille où l'armée gauloise fut taillée en pièces. Nous parlerons, dans la notice sur la Haute-Saône, de cette sanglante défaite de Magetobriga. Arioviste fut alors maître de tout ce pays, « le meilleur de la Gaule », dit César au livre Ier de ses Commentaires.

Mais la conquête du chef suève avait encouragé d'autres barbares à envahir les Gaules ; on connaît ce grand mouvement des Helvètes qui détermina l'intervention de Rome et de Jules César. L'an 58, le proconsul, après avoir fait alliance avec Arioviste, quitta la province, marcha sur Genève avec une seule légion, coupa le pont du Rhône, retourna à Rome chercher son armée et revint, par une de ces marches rapides qui lui frirent depuis familières, accabler les Helvètes. Vainqueur de ces premiers ennemis, César se tourna contre Arioviste et lui enjoignit de quitter le pays des Éduens et des Séquanais. « Que César vienne contre moi, répondit le Suève, il apprendra ce que peuvent d'invincibles Germains qui depuis quatorze ans n'ont pas couché sous un toit. » Le Proconsul entra aussitôt en Séquanaise, gagna son ennemi de vitesse et s'empara de la capitale du pays, Vesontio, où il établit sa place d'armes et ses magasins.

La bataille, dans laquelle la discipline romaine triompha du nombre et de l'impétuosité des barbares, se livra à trois journées de Besançon, vers le nord-est. Les Séquanais furent délivrés de leurs oppresseurs germains ; mais' ils ne firent que changer de maîtres : les Romains occupèrent militairement leur pays, y envoyèrent des administrateurs et des agents ; la domination romaine savante, policée et durable s'établit au mi-lieu d'eux. Ceux des Séquanais qui regrettaient les temps de l'indépendance gauloise quittèrent leur patrie et remontèrent vers le nord, afin d'exciter contre leurs oppresseurs les peuples belges ; ces Gaulois intrépides et sauvages se prêtèrent facile-ment à ce dessein ; leurs attaques furent pour César l'occasion et le prétexte de la conquête des Gaules ; il était à Besançon quand commencèrent les hostilités.

L'indépendance de toute la Gaule, et en particulier celle des Séquanais, fut perdue sans retour par la soumission de Vercingétorix. A partir de ce moment, ils restèrent fidèles aux traités et servirent avec loyauté dans les armées romaines. Lucain fait un grand éloge de la cavalerie séquanaise et nous représente la légion vésontine marchant au combat avec sa vieille enseigne : un globe d'or dans un cercle rouge. Auguste avait compris la Gaule transalpine dans les provinces impériales et classé la Séquanaise dans la Belgique (28 ans av. J.-C.) ; cette province prit le nom de Maxima Sequanorum à l'époque de la division administrative de Dioclétien et eut pour capitale Besançon (292).

Au IIe et au IIIe siècle, une, grande partie de la Séquanaise était chrétienne. De Lyon, la foi nouvelle remonta, vers le nord de la Gaule ; en 180, deux jeunes Athéniens, disciples de l'évêque Irénée, Ferréol et Ferjeux, portèrent la foi évangélique chez les Séquanais ; ils firent un si grand nombre de prosélytes, que Besançon ne tarda pas à devenir le siège d'une nouvelle église dont Ferréol fut le premier évêque. Mais les deux disciples de saint Irénée payèrent de leur sang leur généreuse propagande : ils firent mis à mort en 211. Saint Lin, saint Germain et les autres successeurs de saint Ferréol étendirent la foi chrétienne malgré les persécutions, et, au temps de Dioclétien, la Séquanaise entière était convertie au christianisme.

A cette époque, les provinces de la Gaule qui confinaient à la Germanie n'avaient pas de repos ; elles étaient sans cesse menacées par les barbares. Avant les invasions définitives des Burgondes et des Francs, les habitants de la Séquanaise eurent à souffrir d'un grand nombre d'incursions passagères. Lorsque Julien, alors césar, se rendit à Besançon, après ses victoires sur les Francs et les Allemands. dans les années 358 et 359, il trouva toute la province dont cette ville est la capitale ravagée et, à Besançon même, il ne vit que des traces de dévastation : « Cette petite ville, écrit-il au philosophe Maxime, maintenant renversée, était autrefois étendue et superbe, ornée. de temples magnifiques et entourée de murailles très fortes, ainsi que la rivière du Doubs qui lui sert de défense. Elle est semblable à un rocher élevé qu'on voit dans la mer et presque inaccessible aux oiseaux mêmes, si ce n'est dans les endroits qui servent de rivage au Doubs. »

Avant de se jeter sur l'Espagne, les Vandales laissèrent aussi en Séquanaise des traces de leur passage. Ce fut enfin en 410 que l'une des invasions définitives qui se fixèrent sur le sol et lui donnèrent pendant longtemps son nom, celle des Burgondes, se répandit dans la Séquanaise. Les nouveaux maîtres, de mœurs paisibles et douces, ne furent pas des oppresseurs ; ils se contentèrent de s'approprier une partie du sol sans établir des impôts onéreux et vexatoires ; ils laissèrent à leurs sujets leurs lois romaines, leur administration municipale et vécurent avec eux dans une égalité parfaite, chacun selon ses lois. Le patrice Aétius chassa momentanément les Burgondes de la Séquanaise, de 435 à 443 environ. Aux ravages occasionnés par cette guerre s'en ajoutèrent de bien plus terribles. Attila, battu à Châlons-sur-Marne (451), fit sa retraite par l'orient de la Gaule, et Besançon fut tellement ruinée par les Huns que pendant cinquante ans elle resta déserte.

L'établissement définitif des Bourguignons dans les pays éduen et séquanais, qui devinrent les deux Bourgognes, date de l'année 456. Le Suève Ricimer, héritier des dignités d'Aétius qui venait d'être mis à mort par Valentinien III, partagea ces pays entre les chefs burgondes Hilpéric et Gondioc, avec lesquels il avait formé une alliance de famille. Gondioc laissa en mourant le territoire de Besançon et cette ville à l'un de ses quatre fils, Godeghisel, uni à Gondebaud et devenu maître de toute la Séquanaise par le meurtre de deux de ses frères. Godeghisel fit secrètement alliance avec le roi des Francs Clovis et abandonna son frère dans la bataille qui eut lieu sur les bords de l'Ouche en 500. Gondebaud tira vengeance de cette trahison : lorsqu'il eut obtenu la paix de Clovis, il tourna ses armes contre son frère, le battit et le fit massacrer. Gondebaud fut alors maître du territoire séquanais et y imposa son code, la célèbre loi Gombette, jusqu'au moment où les fils de Clovis prirent aux enfants de Gondebaud tout leur héritage et s'emparèrent de la Bourgogne (534).

Lorsque la monarchie franque fut partagée entre les quatre fils de Clotaire Ier, le pays dont nous nous occupons échut avec toute la Bourgogne à Gontran (561-593). Grâce à son éloignement des champs de bataille, il traversa sans trop de vicissitudes cette période de la domination des Francs. Ses nouveaux maîtres étaient cependant de mœurs moins douces que les paisibles Bourguignons ; Besançon commençait à se relever des ruines et des désastres des invasions précédentes, quand survinrent les Sarrasins. En 722, les hordes d'Abd-el-Rhaman passent la Loire, remontent la Saône, se divisent vers Autun en deux bandes : l'une se dirige vers l'ouest, tandis que la seconde livre aux flammes Besançon et tout le pagus de Warasch ou Varasque, qui se composait alors du territoire aujourd'hui compris dans le département du Doubs. Tandis que la Bourgogne citérieure ou en deçà de la Saône commençait à former ses divisions féodales et à se diviser en comtés, la Bourgogne ultérieure ou Franche-Comté conservait les divisions barbares qui avaient pris naissance avec les Burgondes et s'appelaient pagi.

Pépin le Bref laissa à sa mort (768) les deux Bourgognes à son fils Carloman ; on sait que ce prince n'en jouit pas longtemps ; se retirant dans un monastère, il laissa ses États à des enfants en bas âge qui furent dépossédés par leur oncle Charlemagne. L'histoire du département du Doubs se confond avec celle du vaste empire du héros germain ; on sait seulement que les Bourgognes profitèrent de la réforme administrative à laquelle il soumit tous ses États ; mais ce ne fut pas pour longtemps ; les troubles du règne de Louis le Débonnaire survinrent, puis les discordes de ses fils lui survécurent.

Après la bataille de Fontanet (841) et le traité de Verdun (843), les deux Bourgognes furent séparées pour la première fois. La Bourgogne éduenne échut à Charles le Chauve et la Bourgogne séquanaise à Lothaire. Cet empereur mourut en 855. La haute Bourgogne ou Bourgogne cisjurane entra dans la part du plus jeune de ses trois fils, Charles, roi de Provence. A la mort de ce prince (863), ses frères Louis II et Lothaire II firent deux parts de son royaume ; la haute Bourgogne fut scindée, la plus grande partie du territoire qui forme le département du Doubs échut avec Besançon à Lothaire II.

Lothaire ne survécut que de six ans à son frère Charles. Le roi de France, Charles le Chauve, profita des embarras et des guerres dans lesquels son neveu, Louis II, était engagé en Italie pour se saisir des États de Lothaire II ; il se fit proclamer roi de Lorraine à Metz ; mais Louis II protesta, et un nouveau partage plus bizarre que tous les précédents eut lieu. La haute Bourgogne fut complètement démembrée, le pagus de Varasque, qui. avait pris le nom de Comté, échut à Louis, depuis Besançon jusqu'à Pontarlier, tandis que Besançon même était concédée à Charles le Chauve par un traité conclu au mois d'août 870.

Pour se reconnaître dans cette multiplicité de partages où l'historien lui-même, s'il veut ne pas se perdre, a besoin d'apporter une attention soutenue, il faut bien songer que les noms de haute Bourgogne, Bourgogne ultérieure et Bourgogne cisjurane s'appliquent tous également à cet ancien pays des Séquanais que nous n'avons pas encore le droit d'appeler du nom de Franche-Comté. Tant de dislocations et de changements nuisaient aux relations et aux intérêts des localités et faisaient périr tous les éléments d'unité et de pouvoir. La partie de la haute Bourgogne qui échut a Charles le Chauve protesta contre le partage de 870 ; Gérard de Roussillon, ce héros du premier temps féodal, gouverneur de Provence et de Bourgogne, s'opposa par les armes à son exécution ; ce fut aux environs de Pontarlier que se livra la bataille qui décida en faveur du roi de France :

Entre le Doubs et le Drugeon

Périt Gérard de Roussillon

dit une vieille tradition. Gérard ne périt pas, mais fut chassé et cessa de contester à Charles l'occupation du pays. Nous retrouvons deux fois le prince à Besançon ; la première à la suite de sa victoire,, la seconde lorsque, après la mort de son neveu Lothaire II (875), il descendit en Italie pour s'y faire couronner empereur. On sait que, l'année même de sa mort (877), Charles le Chauve ratifia, par le fameux capitulaire de Kiersy-sur-Oise, les usurpations de la féodalité.

Le gouverneur des Bourgognes et de la Provence, Boson, n'avait pas attendu la sanction royale pour se rendre indépendant dans les pays qui lui étaient confiés ; mais ce fut seulement en 879, à la mort de Louis le Bègue, qu'il tint à Mantaille une diète générale où, entre autres personnages influents, nous voyons figurer l'archevêque de Besançon. Il se fit donner le titre de roi de Bourgogne. L'année qui suivit sa mort (888), les Normands ravagèrent la haute Bourgogne ; son successeur, en bas âge, Louis, était incapable de défendre les États de son père ; il fut dépossédé du comté de Bourgogne ou Bourgogne cisjurane par son oncle Rodolphe, qui avait séduit Thierry Ier, archevêque de Besançon, en lui offrant le titre de grand chancelier de Bourgogne.

Ce ne fut cependant pas sans opposition de la part d'Arnoul, que les Germains s'étaient donné pour roi après avoir déposé le lâche empereur Charles le Gros à la diète de Tribur (887), et de la part du jeune Louis de Provence, héritier légitime de cette contrée. Mais Arnoul céda devant la résistance obstinée de Rodolphe, Louis fut vaincu et le prince usurpateur régna paisiblement jusqu'à sa mort, arrivée en 911.

Cette période de guerres et de ravages fut pour la comté de Bourgogne l'une des plus malheureuses qu'elle vit jamais ; les brigandages, tous les excès impunis, dix pestes, treize famines ravagèrent toute cette contrée : c'était le prélude du Xe siècle, « le siècle de fer. » Sous le règne de Rodolphe II, qui succéda sans opposition à son père, en 937, un nouveau fléau apparut dans la contrée : les Hongrois, plus féroces encore que les Normands, s'y précipitèrent, mettant tout à feu et à sang sur leur passage ; devant eux les populations fuyaient épouvantées vers les montagnes et dans les lieux fortifiés ; les barbares s'abattirent sur Besançon. La ville ne put pas résister à leur fureur et fut prise d'assaut, pillée, réduite en cendres. L'église Saint-Étienne s'écroula dans les flammes. Le feu, poussé par un vent violent, gagna le sommet du mont Calius et dévora tout, églises, édifices et demeures.

C'était pour la quatrième fois depuis la conquête romaine que l'antique capitale des Séquanais passait par de semblables épreuves. Rodolphe II mourut, l'année même de ce désastre, laissant un jeune fils, Conrad, qui, sans jamais exercer la royauté, porta pendant un demi-siècle le titre de roi. Les véritables maîtres de la Bourgogne cisjurane et transjurane furent l'empereur d'Allemagne Othon, qui s'empara du jeune Conrad et exerça une grande influence dans ses États, et le premier comte propriétaire de ce pays, selon le savant dom Plancher, Hugues le Noir, deuxième fils de Richard le Justicier. Vers cette époque apparut sur les bords de la Saône un étranger qui fit dans le pays de Bourgogne une rapide fortune. Albéric de Narbonne s'enrichit par l'exploitation des salines, puis il gagna la confiance du roi Conrad, qui le combla de bienfaits.

A sa mort (945), il était comte de Mâcon, baron de Scodingue et du Varasque ; la fortune de sa famille ne périt pas avec lui ; de ses deux fils, l'un, Albéric, comme son père, commença la série des sires de Salins que nous verrons à l'histoire du département du Jura ; l'autre, Letalde, fut la tige des comtes héréditaires de Bourgogne. Il hérita de ce comté à la mort de Gislebert, successeur, dans ce titre, de lingues le Noir, mort en 951 sans postérité. Letalde, à l'exemple de Hugues le Noir, prit le titre d'archicomte. Sa race directe s'éteignit en 995, et la partie de la Bourgogne qu'il avait possédée revint à Othe Guillaume, qui fut le premier comte héréditaire de cette province.

Fils du roi lombard Adalbert, l'un des seigneurs les plus renommés des deux Bourgognes, audacieux et entreprenant, Othe Guillaume fut un véritable souverain. Irrité de l'influence qu'exerçaient dans le pays les abbés, l'évêque et les vassaux intermédiaires, il s'arrogea le droit de nommer les uns et supprima les autres. Ce fut ainsi que disparurent les anciens comtés de Varasque, Scodingue, Besançon, etc. Sur ces entrefaites, la monarchie carlovingienne avait été renversée par les ducs de France, qui avaient usurpé le titre de roi.

Robert, fils de Hugues Capet, héritait du duché de Bourgogne à la mort de Henri Ier (1002). Othe osa élever des prétentions contraires et disputer cette province au roi de France ; il ne réussit pas à joindre à ses États cette vaste possession ; mais, par le traité de 1016, il acquit les comtés de Mâcon et de Dijon. Le comte de Bourgogne mourut dans cette dernière ville en 1027. Son fils Rainaud Ier lui succéda ; il refusa d'abord de reconnaître la suzeraineté de l'empereur de Germanie, Henri III, fils de Conrad. prenant part à la première croisade. On sait que la fin du XIe siècle fut l'un des moments où l'esprit de foi et de piété anima le plus le moyen âge. Pendant que des seigneurs allaient en pèlerinage au tombeau de Jésus-Christ, d'autres enrichissaient les monastères et les comblaient des marques de leur munificence.

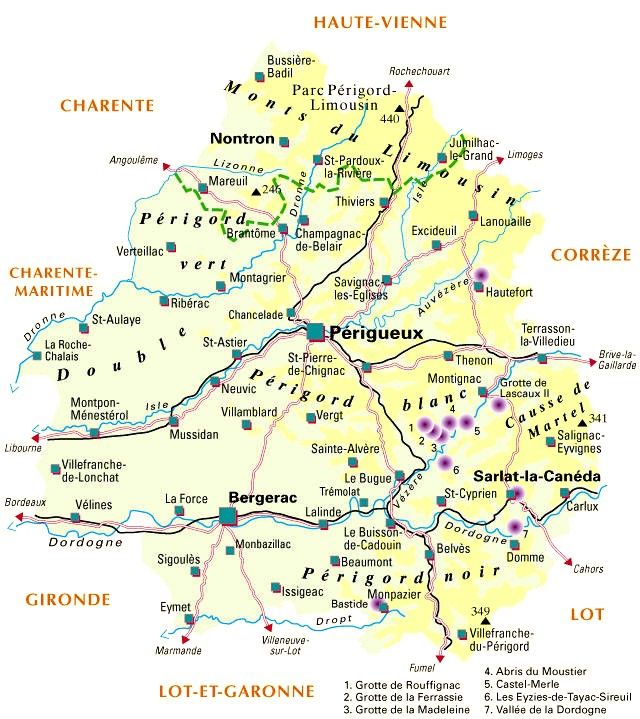

Les départements - La Dordogne - 24 -

Publié à 14:13 par acoeuretacris

(Région Aquitaine)

Antérieurement à la division territoriale de 1790, le département actuel de la Dordogne formait l'ancienne province du Périgord. Ce nom lui venait, à travers les modifications apportées par le temps et les variations du langage, des Petrocorii ou Pétrocoriens, tribu gauloise qui habitait la contrée quand les Romains y pénétrèrent.

Ici, comme ailleurs, les documents sur cette première période de notre histoire nationale sont rares et confus. L'origine celtique de ces ancêtres, l'exercice du culte druidique dans le pays, l'influence de ses ministres et l'existence d'une florissante capitale appelée Vesunna sont les principaux faits authentiques, incontestables, qui soient parvenus jusqu'à nous. Malgré le caractère essentiellement belliqueux des Gaulois en général, certains indices tendent à prouver que les Pétrocoriens n'étaient étrangers ni à l'industrie ni au commerce. Les scories qu'on rencontre assez fréquemment sur divers points du département permettent de supposer que les mines de fer, dont le sol est abondamment pourvu, étaient dès lors exploitées et leur produit travaillé dans des forges locales ; une inscription, trouvée sur le tombeau d'un certain Popilius, negotiator artis prosariae, nous révèle que l'art du tissage était connu et pratiqué ; on sait enfin que les Phocéens de Marseille venaient échanger les marchandises du Levant contre des fers, des lins et des étoffes en poil de chèvre.

La domination romaine fut établie dans le Périgord 63 ans avant l'arrivée de Jules César, et sans que cette conquête soit signalée dans l'histoire par aucune lutte sérieuse. C'est seulement après la défaite de Vercingétorix qu'un lieutenant de César est envoyé dans cette province pour y comprimer les élans patriotiques que la lutte héroïque des Arvernes avait réveillés, et à laquelle 5 000 Pétrocoriens avaient pris part. Le pays des Pétrocoriens était alors compris dans la Gaule celtique. Vers la fin du IVe siècle, il fut incorporé dans la seconde Aquitaine.

La révolte de Julius Vindex, dont la famille habitait le Périgord, révolte à laquelle les Pétrocoriens s'associèrent, est le fait capital qui se rattache le plus spécialement aux annales de la contrée. Le gouvernement romain y suivit ses différentes phases sans incidents notables. Dans les premiers temps, respect scrupuleux de la religion, des coutumes et du langage des vaincus ; envahissements successifs du paganisme et de la civilisation romaine pendant le IIe siècle ; apparition du christianisme, apporté, dit-on, dans le Périgord par saint Front, un des disciples du Christ ; dissolution des forces morales et matérielles de l'empire pendant les deux siècles suivants, et enfin au Ve révélation de son impuissance en face des invasions des barbares.

Le Périgord était compris dans les territoires dont les Wisigoths obtinrent l'occupation du faible Honorius.. On sait que ce prétendu accommodement, sur la valeur duquel cherchait à se faire illusion la vanité romaine, cachait une véritable prise de possession. Ce mensonge des mots tomba vite devant la réalité des choses, et l'empire wisigoth fut constitué. Les destinées du Périgord furent liées aux siennes jusqu'à la bataille de Vouillé, qui recula jusqu'aux Pyrénées les limites du royaume des Francs. L'espace était trop vaste, les races trop peu fondues, pour que la France de Clovis pût se constituer d'une façon durable. Ces partages de l'héritage royal, qui amenèrent de si déplorables déchirements, et contre lesquels se soulèvent les raisonnements de la critique moderne, étaient alors une nécessité des temps.

Sous le nom d'Aquitaine, l'empire wisigoth, qui avait ses limites naturelles et une espèce d'unité, cherchait fatalement à se reformer. La création des royaumes de Neustrie et d'Austrasie n'était qu'une satisfaction donnée à ces impérieux instincts ; et quand l'ambition des maires du palais voulut reprendre l'oeuvre de Clovis, la révolte des antipathies de race éclata dans la lutte acharnée que soutinrent les Aquitains pour leurs ducs héréditaires. Cette page de notre histoire appartenant plus spécialement aux annales des deux capitales de l'Aquitaine, Toulouse et Bordeaux, nous nous bornerons ici à en rappeler le souvenir, en constatant que le Périgord fit alors partie intégrante de ce grand-duché et fut mêlé à toutes les vicissitudes qui l'agitèrent.

L'invasion des Sarrasins, dont se compliquèrent les désastres de cette époque, a laissé dans le pays des traces sinistres que le temps n'a pas encore effacées. De nombreuses localités ont gardé des noms qui attestent le passage et la domination de ces farouches étrangers ; telles sont les communes des Sarrazis, de Maurens, de La Maure, de Montmoreau, de Fonmoure, de Mauriac, de Sarrasac et le puits du château de Beynac, désigné encore aujourd'hui sous le nom de puits des Sarrasins. La défaite des infidèles, la reconnaissance des populations et les sympathies du clergé furent les principaux titres qui valurent aux Carlovingiens la couronne de France.

Le héros de cette dynastie, Charlemagne, traversa le Périgord et y laissa des témoignages de son habile administration. Il fonda le prieuré de Trémolat et lui fit présent de la chemise de l'Enfant Jésus ; il dota le monastère de Sarlat d'un morceau de la vraie croix ; il y autorisa, en outre, la translation des reliques de saint Pardoux et de saint Sacerdos ; enfin plusieurs historiens lui attribuent la construction de l'église de Brantôme, gratifiée par lui, entre autres pieux trésors, des restes vénérés de saint Sicaire. Le Périgord fut alors gouverné, comme la plupart de nos provinces, par des comtes qui, dans la pensée de Charlemagne, devaient être des fonctionnaires amovibles, mais qui, sous ses successeurs, se rendirent indépendants et héréditaires.

Le premier fut Widbald ; il administra la contrée de 778 à 838. C'est sous le second de ses successeurs et pendant la durée du règne de Charles le Chauve que l'autorité des comtes se transforma en fief héréditaire. L'apparition des Normands, qui date aussi du milieu du XIe siècle, contribua beaucoup à l'établissement des grandes maisons féodales. C'est comme défenseur du pays que Wulgrin, déjà comte d'Angoulême, s'imposa au Périgord. C'était un vaillant guerrier, qui avait mérité le surnom de Taillefer pour avoir pourfendu d'un seul coup de son épée le casque et la cuirasse d'un chef normand.

Au milieu de l'enfantement de la société féodale, dans le chaos du Moyen Age où la force est le droit, Guillaume Wulgrin est un type assez complet de ces fondateurs de dynastie, rudes figures qui surgissent dans l'histoire bardées de fer, lance au poing et se taillant de petits États dans les dépouilles de la monarchie agonisante. A sa mort, ses deux fils se partagèrent ses domaines ; Guillaume, le cadet, eut le Périgord ; la ligne masculine de cette branche s'éteignit à la seconde génération, en 975, dans la personne d'Arnaud dit Bouratien, dont la soeur et unique héritière épousa le comte de la Marche (Hélie Ier) et apporta le Périgord en dot à son époux. Ce seigneur, souche de la seconde dynastie des comtes de Périgord, prit et laissa à ses descendants le surnom de Talleyrand, qu'illustra pendant quatre siècles cette puissante maison de Périgord. Son indépendance était presque absolue ; elle battait monnaie. C'est un Adalbert de Talleyrand-Périgord qui fit cette réponse devenue fameuse, et dans laquelle se résumait si bien la fierté féodale : « Qui t'a fait comte ? » lui demandait un jour Hugues Capet. « Qui t'a fait roi ? » lui répondit Adalbert. La seule puissance contre laquelle les comtes eussent parfois à lutter était celle des évêques. Ces démêlés se rattachant à l'histoire des villes épiscopales et n'ayant point eu d'ailleurs de sérieuse influence sur les destinées de la province, nous n'avons pas à nous en occuper ici.

Lorsque le mariage de Henri II avec Éléonore de Guyenne plaça le Périgord sous la domination anglaise comme relevant de l'ancien duché d'Aquitaine, les comtes de Périgord s'associèrent à tous les efforts qui furent alors tentés pour arracher le sol français au joug de l'étranger. La fortune ne favorisa point leur honorable résistance ; le pays fut occupé militairement, des garnisons ennemies furent placées dans les forteresses et châteaux, de nouvelles citadelles furent élevées ; mais le patriotisme périgourdin ne se découragea pas, et pendant cette longue et triste période, qui dura depuis Louis le Jeune jusqu'à Charles VII, si trop souvent le pays fut obligé de souffrir le pouvoir de l'Anglais, on peut dire à sa gloire qu'il ne l'accepta jamais.

L'historique des guerres de l'Angleterre et de la France n'entre pas dans le cadre de notre récit ; nous déterminerons seulement par quelques dates l'influence qu'elles exercèrent sur le sort de notre province. Le Périgord, conquis par Henri II Plantagenet, revint à la France en 1224, fut rendu à l'Angleterre en 1258, puis confisqué en 1294 par Philippe le Bel, restitué de nouveau à l'Angleterre en 1303, reconquis par Philippe de Valois, cédé encore une fois par le traité de Brétigny, repris par Charles V, remis sous l'autorité anglaise vers la fin du règne de Charles VI, et enfin acquis définitivement, réuni pour toujours à la couronne de France en 1454.

Dans l'intervalle de ces orages, nous avons à citer un voyage de saint Louis dans le Périgord. Ce prince, avant de partir pour sa seconde croisade, voulut aller s'agenouiller devant le suaire du Christ, précieuse relique sur l'authenticité de laquelle nous nous garderons bien de nous prononcer, conservée dans un monastère de bernardins à Cadouin. Saint Louis traversa le pays, accompagné des seigneurs de sa cour, et, voulant éviter Sarlat, à cause de la mésintelligence qui existait entre l'abbé et les consuls de la ville, il s'arrêta au château de Pelvezis. A la même époque se rattache une certaine extension des franchises municipales, signe précurseur de la chute de la féodalité.

L'état de la France s'était bien modifié sous le coup des dernières crises qu'elle venait de traverser. C'est à la monarchie surtout qu'avait profité cette lutte de deux siècles contre l'étranger, lutte pendant laquelle elle avait si souvent paru près de succomber. L'intelligence de Cette situation nouvelle semble avoir échappé aux comtes de Périgord, qui, se croyant encore au temps des Wulgrin et des Boson, affectaient envers la couronne une indépendance qui n'était plus de saison.

Archambaud V, dit le Vieux, qui vivait dans les dernières années du XIVe siècle, contesta au roi certains droits que la couronne revendiquait sur Périgueux et essaya .de soutenir ses prétentions par les armes ; un premier arrangement arrêta les hostilités ; mais quelque temps après le comte intraitable recommença la guerre. Il fut vaincu ; un arrêt de mort contre le coupable et de confiscation pour le comté avait été rendu ; le roi fit au seigneur rebelle grâce de la vie, ne conserva que Périgueux comme gage de sa victoire et abandonna au fils d'Archambaud tout le reste des domaines paternels.

Mais le fils se montra moins sage encore que son père. Il réclama avec menaces la ville dont il se croyait injustement dépouillé. Cette fois, il n'y eut même plus besoin d'une expédition militaire pour réduire l'incorrigible. Une tentative de rapt sur la fille d'un .bourgeois de Périgueux fit de lui un criminel vulgaire ; on instruisit son procès, et un arrêt du parlement, à la date du 19 juin 1399, le condamna au bannissement et à la confiscation de tous ses biens. En lui s'éteignit la puissance de cette antique famille, qui possédait le Périgord depuis l'an 866, et qui, de Wulgrin à Archambaud VI, comptait une succession de vingt-sept comtes.

Le roi Charles VI donna le comté de Périgord au duc d'Orléans, son oncle. Celui-ci le laissa à Charles, son fils, qui, étant prisonnier en Angleterre, le vendit en 1437 pour seize mille réaux d'or à Jean de Bretagne, comte de Penthièvre. Ce dernier eut pour héritier Guillaume, son frère, qui ne laissa que trois filles. L'aînée épousa Alain, sire d'Albret, dont le fils fut roi de Navarre, et la petite-fille de celui-ci apporta en dot le Périgord, avec ses autres États, à Antoine de Bourbon, qu'elle épousa et qui fut père de Henri IV. Le Périgord faisait donc partie des domaines de ce monarque lorsqu'il monta sur le trône, et il fut alors réuni à la couronne.

L'influence qu'exerçait dans la province la maison d'Albret y facilita les progrès de la réforme religieuse, surtout lorsque la reine Jeanne eut embrassé avec tant d'ardeur la foi nouvelle ; le Périgord devint un des théâtres de l'affreuse guerre qui déchira la patrie à cette époque. Peu de contrées furent éprouvées aussi cruellement. Sanctuaires violés, églises détruites, villes prises d'assaut, partout le sac, le pillage, l'incendie, les massacres, telle est l'oeuvre du fanatisme, tel est le tableau que nous ont laissé les historiens contemporains de cette lamentable période.

La paix eut beaucoup à faire pour cicatriser de pareilles blessures, elle fut, grâce au ciel, rarement troublée pendant les temps qui suivirent ; mais le repos donné par le despotisme ne régénère pas les populations ; l'espèce de sommeil léthargique dans lequel nous voyons le Périgord s'endormir de Henri IV à Louis XV, le silence qui se fait autour de la province pendant la durée de deux siècles ne sont point des indices de prospérité ; le salut devait venir d'ailleurs. Quelque indispensables, cependant, que fussent devenues des réformes réclamées par la monarchie elle-même, ce n'est pas sans une sorte de protestation qu'elles se firent jour sur ce vieux sol de la féodalité. Le Périgord avait do longue date ses états particuliers ou provinciaux ; c'était le sénéchal qui les convoquait en vertu de lettres patentes ; le comte et plus tard le gouverneur y occupaient le premier rang ; les quatre barons du Périgord, qui avaient le privilège de porter le nouvel évêque de Périgueux à son entrée dans la ville, Bourdeilles, Beynac Biron et Mareuil, prenaient place après l'ordre du clergé les maires et consuls marchaient à la tête du tiers état.

Lors de la convocation des derniers états, en mars 1788, M. de Flamarens, évêque de Périgueux, refusa de prêter le serment exigé, et le clergé fut obligé de se nommer un autre président. Cette inoffensive boutade n'entrava pas la marche des événements, et lorsque éclata la Révolution, le Périgord fut l'un des premiers à y adhérer. Il envoya à la Convention nationale les représentants du peuple Romme et Lakanal, mais, si les agitations politiques le troublèrent un moment, il dut à sa position, loin des frontières, d'être préservé des invasions que les fatales années de 1814, dé 1815, de 1870 et de 1871 déchaînèrent sur la France. Aussi ce département n'a-t-il cessé, depuis, de prospérer.

Antérieurement à la division territoriale de 1790, le département actuel de la Dordogne formait l'ancienne province du Périgord. Ce nom lui venait, à travers les modifications apportées par le temps et les variations du langage, des Petrocorii ou Pétrocoriens, tribu gauloise qui habitait la contrée quand les Romains y pénétrèrent.

Ici, comme ailleurs, les documents sur cette première période de notre histoire nationale sont rares et confus. L'origine celtique de ces ancêtres, l'exercice du culte druidique dans le pays, l'influence de ses ministres et l'existence d'une florissante capitale appelée Vesunna sont les principaux faits authentiques, incontestables, qui soient parvenus jusqu'à nous. Malgré le caractère essentiellement belliqueux des Gaulois en général, certains indices tendent à prouver que les Pétrocoriens n'étaient étrangers ni à l'industrie ni au commerce. Les scories qu'on rencontre assez fréquemment sur divers points du département permettent de supposer que les mines de fer, dont le sol est abondamment pourvu, étaient dès lors exploitées et leur produit travaillé dans des forges locales ; une inscription, trouvée sur le tombeau d'un certain Popilius, negotiator artis prosariae, nous révèle que l'art du tissage était connu et pratiqué ; on sait enfin que les Phocéens de Marseille venaient échanger les marchandises du Levant contre des fers, des lins et des étoffes en poil de chèvre.

La domination romaine fut établie dans le Périgord 63 ans avant l'arrivée de Jules César, et sans que cette conquête soit signalée dans l'histoire par aucune lutte sérieuse. C'est seulement après la défaite de Vercingétorix qu'un lieutenant de César est envoyé dans cette province pour y comprimer les élans patriotiques que la lutte héroïque des Arvernes avait réveillés, et à laquelle 5 000 Pétrocoriens avaient pris part. Le pays des Pétrocoriens était alors compris dans la Gaule celtique. Vers la fin du IVe siècle, il fut incorporé dans la seconde Aquitaine.

La révolte de Julius Vindex, dont la famille habitait le Périgord, révolte à laquelle les Pétrocoriens s'associèrent, est le fait capital qui se rattache le plus spécialement aux annales de la contrée. Le gouvernement romain y suivit ses différentes phases sans incidents notables. Dans les premiers temps, respect scrupuleux de la religion, des coutumes et du langage des vaincus ; envahissements successifs du paganisme et de la civilisation romaine pendant le IIe siècle ; apparition du christianisme, apporté, dit-on, dans le Périgord par saint Front, un des disciples du Christ ; dissolution des forces morales et matérielles de l'empire pendant les deux siècles suivants, et enfin au Ve révélation de son impuissance en face des invasions des barbares.

Le Périgord était compris dans les territoires dont les Wisigoths obtinrent l'occupation du faible Honorius.. On sait que ce prétendu accommodement, sur la valeur duquel cherchait à se faire illusion la vanité romaine, cachait une véritable prise de possession. Ce mensonge des mots tomba vite devant la réalité des choses, et l'empire wisigoth fut constitué. Les destinées du Périgord furent liées aux siennes jusqu'à la bataille de Vouillé, qui recula jusqu'aux Pyrénées les limites du royaume des Francs. L'espace était trop vaste, les races trop peu fondues, pour que la France de Clovis pût se constituer d'une façon durable. Ces partages de l'héritage royal, qui amenèrent de si déplorables déchirements, et contre lesquels se soulèvent les raisonnements de la critique moderne, étaient alors une nécessité des temps.

Sous le nom d'Aquitaine, l'empire wisigoth, qui avait ses limites naturelles et une espèce d'unité, cherchait fatalement à se reformer. La création des royaumes de Neustrie et d'Austrasie n'était qu'une satisfaction donnée à ces impérieux instincts ; et quand l'ambition des maires du palais voulut reprendre l'oeuvre de Clovis, la révolte des antipathies de race éclata dans la lutte acharnée que soutinrent les Aquitains pour leurs ducs héréditaires. Cette page de notre histoire appartenant plus spécialement aux annales des deux capitales de l'Aquitaine, Toulouse et Bordeaux, nous nous bornerons ici à en rappeler le souvenir, en constatant que le Périgord fit alors partie intégrante de ce grand-duché et fut mêlé à toutes les vicissitudes qui l'agitèrent.

L'invasion des Sarrasins, dont se compliquèrent les désastres de cette époque, a laissé dans le pays des traces sinistres que le temps n'a pas encore effacées. De nombreuses localités ont gardé des noms qui attestent le passage et la domination de ces farouches étrangers ; telles sont les communes des Sarrazis, de Maurens, de La Maure, de Montmoreau, de Fonmoure, de Mauriac, de Sarrasac et le puits du château de Beynac, désigné encore aujourd'hui sous le nom de puits des Sarrasins. La défaite des infidèles, la reconnaissance des populations et les sympathies du clergé furent les principaux titres qui valurent aux Carlovingiens la couronne de France.

Le héros de cette dynastie, Charlemagne, traversa le Périgord et y laissa des témoignages de son habile administration. Il fonda le prieuré de Trémolat et lui fit présent de la chemise de l'Enfant Jésus ; il dota le monastère de Sarlat d'un morceau de la vraie croix ; il y autorisa, en outre, la translation des reliques de saint Pardoux et de saint Sacerdos ; enfin plusieurs historiens lui attribuent la construction de l'église de Brantôme, gratifiée par lui, entre autres pieux trésors, des restes vénérés de saint Sicaire. Le Périgord fut alors gouverné, comme la plupart de nos provinces, par des comtes qui, dans la pensée de Charlemagne, devaient être des fonctionnaires amovibles, mais qui, sous ses successeurs, se rendirent indépendants et héréditaires.

Le premier fut Widbald ; il administra la contrée de 778 à 838. C'est sous le second de ses successeurs et pendant la durée du règne de Charles le Chauve que l'autorité des comtes se transforma en fief héréditaire. L'apparition des Normands, qui date aussi du milieu du XIe siècle, contribua beaucoup à l'établissement des grandes maisons féodales. C'est comme défenseur du pays que Wulgrin, déjà comte d'Angoulême, s'imposa au Périgord. C'était un vaillant guerrier, qui avait mérité le surnom de Taillefer pour avoir pourfendu d'un seul coup de son épée le casque et la cuirasse d'un chef normand.

Au milieu de l'enfantement de la société féodale, dans le chaos du Moyen Age où la force est le droit, Guillaume Wulgrin est un type assez complet de ces fondateurs de dynastie, rudes figures qui surgissent dans l'histoire bardées de fer, lance au poing et se taillant de petits États dans les dépouilles de la monarchie agonisante. A sa mort, ses deux fils se partagèrent ses domaines ; Guillaume, le cadet, eut le Périgord ; la ligne masculine de cette branche s'éteignit à la seconde génération, en 975, dans la personne d'Arnaud dit Bouratien, dont la soeur et unique héritière épousa le comte de la Marche (Hélie Ier) et apporta le Périgord en dot à son époux. Ce seigneur, souche de la seconde dynastie des comtes de Périgord, prit et laissa à ses descendants le surnom de Talleyrand, qu'illustra pendant quatre siècles cette puissante maison de Périgord. Son indépendance était presque absolue ; elle battait monnaie. C'est un Adalbert de Talleyrand-Périgord qui fit cette réponse devenue fameuse, et dans laquelle se résumait si bien la fierté féodale : « Qui t'a fait comte ? » lui demandait un jour Hugues Capet. « Qui t'a fait roi ? » lui répondit Adalbert. La seule puissance contre laquelle les comtes eussent parfois à lutter était celle des évêques. Ces démêlés se rattachant à l'histoire des villes épiscopales et n'ayant point eu d'ailleurs de sérieuse influence sur les destinées de la province, nous n'avons pas à nous en occuper ici.

Lorsque le mariage de Henri II avec Éléonore de Guyenne plaça le Périgord sous la domination anglaise comme relevant de l'ancien duché d'Aquitaine, les comtes de Périgord s'associèrent à tous les efforts qui furent alors tentés pour arracher le sol français au joug de l'étranger. La fortune ne favorisa point leur honorable résistance ; le pays fut occupé militairement, des garnisons ennemies furent placées dans les forteresses et châteaux, de nouvelles citadelles furent élevées ; mais le patriotisme périgourdin ne se découragea pas, et pendant cette longue et triste période, qui dura depuis Louis le Jeune jusqu'à Charles VII, si trop souvent le pays fut obligé de souffrir le pouvoir de l'Anglais, on peut dire à sa gloire qu'il ne l'accepta jamais.

L'historique des guerres de l'Angleterre et de la France n'entre pas dans le cadre de notre récit ; nous déterminerons seulement par quelques dates l'influence qu'elles exercèrent sur le sort de notre province. Le Périgord, conquis par Henri II Plantagenet, revint à la France en 1224, fut rendu à l'Angleterre en 1258, puis confisqué en 1294 par Philippe le Bel, restitué de nouveau à l'Angleterre en 1303, reconquis par Philippe de Valois, cédé encore une fois par le traité de Brétigny, repris par Charles V, remis sous l'autorité anglaise vers la fin du règne de Charles VI, et enfin acquis définitivement, réuni pour toujours à la couronne de France en 1454.

Dans l'intervalle de ces orages, nous avons à citer un voyage de saint Louis dans le Périgord. Ce prince, avant de partir pour sa seconde croisade, voulut aller s'agenouiller devant le suaire du Christ, précieuse relique sur l'authenticité de laquelle nous nous garderons bien de nous prononcer, conservée dans un monastère de bernardins à Cadouin. Saint Louis traversa le pays, accompagné des seigneurs de sa cour, et, voulant éviter Sarlat, à cause de la mésintelligence qui existait entre l'abbé et les consuls de la ville, il s'arrêta au château de Pelvezis. A la même époque se rattache une certaine extension des franchises municipales, signe précurseur de la chute de la féodalité.

L'état de la France s'était bien modifié sous le coup des dernières crises qu'elle venait de traverser. C'est à la monarchie surtout qu'avait profité cette lutte de deux siècles contre l'étranger, lutte pendant laquelle elle avait si souvent paru près de succomber. L'intelligence de Cette situation nouvelle semble avoir échappé aux comtes de Périgord, qui, se croyant encore au temps des Wulgrin et des Boson, affectaient envers la couronne une indépendance qui n'était plus de saison.

Archambaud V, dit le Vieux, qui vivait dans les dernières années du XIVe siècle, contesta au roi certains droits que la couronne revendiquait sur Périgueux et essaya .de soutenir ses prétentions par les armes ; un premier arrangement arrêta les hostilités ; mais quelque temps après le comte intraitable recommença la guerre. Il fut vaincu ; un arrêt de mort contre le coupable et de confiscation pour le comté avait été rendu ; le roi fit au seigneur rebelle grâce de la vie, ne conserva que Périgueux comme gage de sa victoire et abandonna au fils d'Archambaud tout le reste des domaines paternels.

Mais le fils se montra moins sage encore que son père. Il réclama avec menaces la ville dont il se croyait injustement dépouillé. Cette fois, il n'y eut même plus besoin d'une expédition militaire pour réduire l'incorrigible. Une tentative de rapt sur la fille d'un .bourgeois de Périgueux fit de lui un criminel vulgaire ; on instruisit son procès, et un arrêt du parlement, à la date du 19 juin 1399, le condamna au bannissement et à la confiscation de tous ses biens. En lui s'éteignit la puissance de cette antique famille, qui possédait le Périgord depuis l'an 866, et qui, de Wulgrin à Archambaud VI, comptait une succession de vingt-sept comtes.

Le roi Charles VI donna le comté de Périgord au duc d'Orléans, son oncle. Celui-ci le laissa à Charles, son fils, qui, étant prisonnier en Angleterre, le vendit en 1437 pour seize mille réaux d'or à Jean de Bretagne, comte de Penthièvre. Ce dernier eut pour héritier Guillaume, son frère, qui ne laissa que trois filles. L'aînée épousa Alain, sire d'Albret, dont le fils fut roi de Navarre, et la petite-fille de celui-ci apporta en dot le Périgord, avec ses autres États, à Antoine de Bourbon, qu'elle épousa et qui fut père de Henri IV. Le Périgord faisait donc partie des domaines de ce monarque lorsqu'il monta sur le trône, et il fut alors réuni à la couronne.

L'influence qu'exerçait dans la province la maison d'Albret y facilita les progrès de la réforme religieuse, surtout lorsque la reine Jeanne eut embrassé avec tant d'ardeur la foi nouvelle ; le Périgord devint un des théâtres de l'affreuse guerre qui déchira la patrie à cette époque. Peu de contrées furent éprouvées aussi cruellement. Sanctuaires violés, églises détruites, villes prises d'assaut, partout le sac, le pillage, l'incendie, les massacres, telle est l'oeuvre du fanatisme, tel est le tableau que nous ont laissé les historiens contemporains de cette lamentable période.

La paix eut beaucoup à faire pour cicatriser de pareilles blessures, elle fut, grâce au ciel, rarement troublée pendant les temps qui suivirent ; mais le repos donné par le despotisme ne régénère pas les populations ; l'espèce de sommeil léthargique dans lequel nous voyons le Périgord s'endormir de Henri IV à Louis XV, le silence qui se fait autour de la province pendant la durée de deux siècles ne sont point des indices de prospérité ; le salut devait venir d'ailleurs. Quelque indispensables, cependant, que fussent devenues des réformes réclamées par la monarchie elle-même, ce n'est pas sans une sorte de protestation qu'elles se firent jour sur ce vieux sol de la féodalité. Le Périgord avait do longue date ses états particuliers ou provinciaux ; c'était le sénéchal qui les convoquait en vertu de lettres patentes ; le comte et plus tard le gouverneur y occupaient le premier rang ; les quatre barons du Périgord, qui avaient le privilège de porter le nouvel évêque de Périgueux à son entrée dans la ville, Bourdeilles, Beynac Biron et Mareuil, prenaient place après l'ordre du clergé les maires et consuls marchaient à la tête du tiers état.

Lors de la convocation des derniers états, en mars 1788, M. de Flamarens, évêque de Périgueux, refusa de prêter le serment exigé, et le clergé fut obligé de se nommer un autre président. Cette inoffensive boutade n'entrava pas la marche des événements, et lorsque éclata la Révolution, le Périgord fut l'un des premiers à y adhérer. Il envoya à la Convention nationale les représentants du peuple Romme et Lakanal, mais, si les agitations politiques le troublèrent un moment, il dut à sa position, loin des frontières, d'être préservé des invasions que les fatales années de 1814, dé 1815, de 1870 et de 1871 déchaînèrent sur la France. Aussi ce département n'a-t-il cessé, depuis, de prospérer.

C'est arrivé un jour - Le 15 Juin -

Publié à 10:08 par acoeuretacris

923 : Robert 1er meurt lors de la bataille de Soissons.

1215 : Jean sans Terre signe la Grande Chart, "Magna Carta", imposée par ses barons

Né à Oxford en 1167, Jean sans Terre complota d'abord contre son père Henri II puis contre son frère Richard Coeur de Lion auquel il devait succéder en 1199 au détriment de son neveu, Arthur Ier de Bretagne. Cité par Philippe Auguste devant la cour des pairs de France en 1202 pour l'enlèvement d'Isabelle d'Angoulême, il fut condamné par défaut à la perte de ses fiefs français (Normandie, Maine, Anjou, Touraine et Poitou). C'est alors qu'il reçut le surnom de "sans terre". Un an plus tard, l'assassinat d'Arthur souleva la Bretagne contre lui. Il réussit ensuite à se brouiller avec le Saint-Siège au sujet du titulaire du siège de l'archevêché de Canterbury. Le pape Innocent III jeta l'interdit sur le royaume d'Angleterre en 1208, excommunia le roi en 1209 et autorisa Philippe Auguste à conquérir l'Angleterre en 1213. Devant l'opposition croissante de ses sujets, Jean sans Terre finit par se réconcilier avec le Saint-Siège. Mais après le démantèlement de la coalition qu'il avait suscitée contre la France (il fut battu à La Roche-aux-Moines près d'Angers tandis que ses alliés l'étaient à Bouvines en 1214), il se heurta à la révolte des barons d'Angleterre qui le forcèrent à signer la Grande Charte, le 15 juin 1215 à Runnymede, près de Windsor. Elle garantissait les droits féodaux, les libertés de l'Eglise et des villes contre l'arbitraire royal et instituait le contrôle de l'impôt par le Grand Conseil du royaume ainsi que des garanties judiciaires. Cette Charte, qui sera l’archétype des " Constitutions " européennes, sera le premier monument de la Constitution anglaise. Bien qu’en théorie ils aient été dus à une médiation de l’archevêque de Canterbury, Stephen Langton, entre le roi et ses grands vassaux, ses soixante-trois articles sont imposés à Jean sans Terre par une révolte de barons, soutenus par les principaux prélats de l’Église. Le document est daté du 15 juin "dans la prairie appelée Runnymede, entre Windsor et Staines". Né de la multiplicité des abus royaux, en particulier en matière fiscale et ecclésiastique, le compromis vise à les réformer et à en prévenir le renouvellement : on ne doit pas y rechercher la première mouture d’une "déclaration des droits" ou d’une constitution. Ainsi l’article premier promet de protéger la liberté des élections épiscopales et l’article 2 de garantir son héritage au successeur légitime d’un vassal. Les articles 12 et 14 font dépendre de l’approbation d’un "Conseil du royaume" la levée de taxes extraordinaires ; l’article 39 s’élève contre toute arrestation arbitraire ; l’article 42 garantit la liberté de circulation à l’intérieur et hors du royaume ; l’article 61 semble fonder un véritable "droit à l’insurrection", en disposant que le souverain coupable d’avoir transgressé les franchises de ses sujets devrait être ramené à la raison par un soulèvement de la population conduite par des barons et qui lui "infligerait des épreuves par tous les moyens", à l’exclusion des menaces physiques sur sa personne et sur les membres de sa famille. On soulignera le rôle toujours exclusif des grands vassaux dans le "Conseil" et dans l’"insurrection" : la Grande Charte renforce la féodalité. Néanmoins, ce document reste au sens propre " une limitation " du pouvoir royal au bénéfice de la nation !!! .Jean sans Terre la désavoua en 1216 et les barons élirent roi le futur Louis VIII de France qui débarqua en Angleterre. La mort de Jean sans Terre sauva la dynastie : son fils Henri III lui succéda et confirma la Grande Charte (1265) qui devint le symbole de la lutte contre le pouvoir absolu.

1520 : Le pape Léon X excommunie Martin Luther par la bulle "Exsurge Domine".

Condamnation par le Pape Léon X, au moyen de la Bulle " Exsurge Domine ", de Martin Luther et de son hérésie le Protestantisme. La légende est peut-être plus vraie que l’histoire ! Elle représente Léon X, pape Médicis de la beauté, arrêtant à peine une chasse à courre pour signer, dans une clairière des monts Albins, peu loins de Rome, la condamnation d’un moine déviant inconnu qui perturbe l’Allemagne. Cette bulle, publiée à Rome le 15 juin 1520, a été préparée au cours de l’hiver précédent par une commission de théologiens, issus en majorité des ordres mendiants prédicateurs officiels des indulgences et des aumônes pour la basilique Saint-Pierre. Cette vente des indulgences que justement Luther attaquait ouvertement. Certains théologiens tentaient de nuancer la rédaction, alors que le théologien Jean Eck prônait une condamnation globale et radicale d’un Luther scandaleux et hérétique. Discutée par quatre consistoires de cardinaux de curie, la bulle ménage la personne de Luther — il a soixante jours pour se soumettre — et porte condamnation de quarante et une propositions doctrinales, tirées des œuvres de l’augustin saxon. Inspiré du jugement de la faculté théologique de Louvain du 7 novembre 1519, ce "syllabus", où Jean Eck a fait tout de même passer six articles condamnant Luther comme défenseur hérétique des conciles au détriment de la primauté romaine, constitue le premier condensé de la pensée luthérienne. Telle quelle, dans le climat d’une année marquée par la mort de Maximilien Ier et l’élection difficile de Charles Quint (28 juin 1519), la bulle, instrument juridique, ne peut constituer un moyen efficace de paix. Luther, une première fois, en appelle au concile et au pape mal informé. Le pape étant mieux " informé ", il lance un deuxième un deuxième appel.La réponse romaine vient alors sous la forme d’une nouvelle bulle excommuniant cette fois Luther et ses partisans (Decet romanum pontificem , 3 janv. 1521). Cette bulle ne sera que peu appliquée en Allemagne. Sur le terrain de l’Empire, la publication de la bulle Exsurge Domine ne se fait qu’en Rhénanie et aux Pays-Bas, parce que Charles Quint y appuie le nonce Alexandre. Jean Eck, passionnément anti-luthérien, réussit à en faire des proclamations officielles dans les cathédrales de Brandenburg, Merseburg, Meissen, dont dépend Wittenberg. Mais l’exécution des sanctions prises rencontre une résistance passive ou active quasi générale en terre allemande. Luther a-t-il jeté au feu un exemplaire de la bulle sous les acclamations des étudiants de Wittenberg (10 déc. 1520).En tout cas, elle a été souvent jetée à l’eau et piétiné ; on a peu brûlé les écrits de Luther, et le bannissement par Charles Quint hors de l’Empire du réformateur excommunié n’a jamais été effectif, protégé qu’il était par Frédéric le Sage de Saxe, bien d’autres princes, d’autres laïcs et par le peuple ; Nombre d’évêques allemands même adoptent une attitude "proche du sabotage" (H. Jedin). Cette résistance s’explique par le fait que Rome a mis les évêques hors d’affaire dans une procédure judiciaire qui relève en première instance de leur ressort. Parce que pareille attitude ne donne pas droit aux justes thèses conciliaristes traditionnelles. Parce que la Rome papale de la Renaissance ne se remet pas en cause sous les appels réformistes de Martin Luther, continuant notamment à prélever de lourdes taxes sur l’Église allemande. Parce que l’opinion publique persiste à voir EN Luther un fils de l’Église exerçant la liberté chrétienne, résistant mais non hérétique, dont surtout l’Appel à la noblesse allemande de l’été 1520 constitue un véritable programme de concile de réformation.

1672 : Les Hollandais ouvrent les digues pour empêcher l'armée française de s'emparer d'Amsterdam.

1752 : Benjamin Franklin démontre sa théorie sur la foudre en lancant un cerf-volant au cours d'un orage à Philadelphie.

1785 : La dernière ascension de Pilâtre de Rozier

Depuis que les frères Montgolfier avaient inventé en juin 1783 le principe de l'aérostat -une énorme sphère de toile et de papier gonflée à l'air chaud- de nombreux physiciens tentaient d'en améliorer la technique. L'un d'entre eux, Jean-François Pilâtre de Rozier, parvint, en octobre de la même année 1783, à monter vers le ciel dans la nacelle d'un ballon captif; pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un homme s'élevait dans les airs, sous les yeux ébahis d'une foule nombreuse massée rue de Montreuil, devant la Manufacture Réveillon. En novembre, il renouvelait l'expérience, mais en ballon libre cette fois. Accompagné du marquis d'Arlandes, il s'éleva jusqu'à mille mètres, resta 25 minutes en l'air et parcourut huit kilomètres de La Muette à la Butte aux Cailles. Encouragé par ce succès, Pilâtre de Rozier voulut aller plus loin et se préparer à traverser la mer. Il conçut un ballon double, l'un gonflé à l'hydrogène suivant un nouveau procédé découvert par le physicien Charles, et l'autre alimenté par un brasier selon le principe traditionnel de la montgolfière. Le 15 juin 1785, il s'envolait de Boulogne avec son ami Romain. Mais, parvenu au-dessus de la Manche, l'appareil fut repoussé vers la côte par un vent violent, l'enveloppe se déchira et le ballon tomba en flammes, entraînant dans la mort les deux aéronautes. Malgré cet échec, les montgolfières continuèrent à être perfectionnées pour arriver au premier "dirigeable" à moteur mécanique, inventé en 1852 par Henri Griffard, et, en 1900, au fameux Zeppelin qui assura dans les années 30 les services aériens au-dessus de l'Atlantique.

1792 : Dumouriez démissionne

Dumouriez devenu très populaire a accepté le 10 mars 1791, le portefeuille de ministre des Affaires étrangères, demande au roi qui, le 12, vient de renvoyer les ministres Roland, Clavière et Servan, de revenir sur son veto aux décrets contre les prêtres réfractaires. Une fois encore, le roi refuse. Dumouriez choisit de démissionner.

1815 : Début de la campagne de Belgique.

La veille, devant Charleroi, face aux troupes prussiennes de Blücher, Napoléon a lancé à ses soldats : " Pour tout Français qui a du coeur, le moment est arrivé de vaincre ou de périr. " En ce 15 juin, le soir, il écrit au maréchal comte Grouchy : " A 10 heures, la bataille était finie et nous nous trouvions maîtres de tout le champ de bataille. "

1843 : Naissance à Bergen ( Norvège ) du compositeur norvégien Edvard Hagerup Grieg (mort en 1907)

D'un père consul britanique d'origine écossaise et de mère norvégienne et musicienne il commence le piano à l'âge de six ans. Son caractère paresseux l'empêche de poursuivre des études normales. Il compose en outre " Peer Gynt ". Il sera surnommé le " Chopin du Nord ".

1862 : Les Turcs bombardent Belgrade à la suite d'un soulèvement serbe.

1904 : Un incendie à bord du vapeur "Général Slocum", près de l'île de Manhattan, fait plus de 1 000 morts.

1914 : Orage mémorable sur la Capitale Paris.

En cette après-midi, un orage mémorable prit des allures de cataclysme, un orage qui avait déjà tué six personnes en Angleterre, causé une collision de trains en Belgique, et qui, passant par Paris, s'engouffra dans le sous-sol ébranlé par les travaux du métro, faisant éclater les égoûts, les conduites de gaz. De l'Opéra à Saint Philippe du Roule, la chaussée s'ouvrit sous les pas des piétons et sous les roues des voitures. On compta douze morts, dont deux enfants et un chauffeur de taxi-auto englouti avec sa passagère, place Saint Augustin, dans une excavation profonde de dix mètres. Et tandis que les badauds viennent voir "les trous", tandis que les députés et les édites s'interpellent à la Chambre et à l'Hôtel de Ville pour demander "A qui la faute ?", on s'occupe d'enterrer les victimes. Et c'est le chauffeur de taxi, Pierre Cloup, père de cinq enfants et militant syndicaliste, qui aura les plus belles funérailles. Non, seulement le préfet de Police et le Préfet de la Seine se feront représenter, mais de son domicile de Levallois-Perret à la gare d'Austerlitz (d'où le cercueil partira pour la Corèze), ses collèges suivent en voiture le corbillard. Combien étaient-ils ? 400 selon le Figaro, 1000 selon le Petit Parisien, 4000 selon l'Excelsior ... Tous s'étaient cotisés pour offrir des couronnes aux inscriptions revendicatrices : "A une victime du devoir professionnel", "A une victime du mauvais état de la voirie"," A une victime de l'incurie administrative", enfin "A une victime du capitalisme", ce qui était plus astucieux, et assez inattendu !

1916 : Naissance du compositeur français Francis Lopez (mort en 1995)

1922 : La Cour Internationale de justice se réunit pour la première fois à La Haye.

1934 : La rencontre d'Hitler et de Mussolini à Venise se solde par un demi-échec, en raison des divergences d'intérêts de l'Allemagne et de l'Italie en ce qui concerne la vallée du Danube.

1934 : Naissance du comédien et fantaisiste français Guy Bedos.

1936 : Naissance du comédien français Claude Brasseur.

1940 : Les Allemands contournent la ligne Maginot et pénètrent en France.

1940 : Fin du gouvernement de Paul Reynaud créé huit jours plus tôt.

1943 : Naissance du chanteur français Johnny Hallyday.

1944 : Les Américains débarquent à Saïpan, dans les Mariannes.

1946 : Naissance de l'actrice française Brigitte Fossey.

1946 : Naissance du chanteur Demis Roussos

1948 : Fondation du plus grand journal Chinois (près de 40 millions de lecteurs), le " Quotidien du Peuple ".