animaux années 50 antiquité arbres archeologie astrologie astronomie au jardin boissons bonbons bonjour bonsoir

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Animaux - Oiseaux - (58)

· Mythologie Greco-romaine- (74)

· La(les)mode(s) - (17)

· Années 50 - (37)

· Arbres et arbustes (22)

· Préhistoire - (25)

· Bonjour + texte (589)

· Au Jardin - (27)

· Cadeaux de mes ami(e)s - (582)

· Parcs , réserves naturelles, zoos... (49)

- · le symbolisme dans le roman la rose des vents

- · passage obligé minarik

- · les bienfaits et les mefaits des invertebres

- · le symbolisme de la rose des vents dans le roman

- · valerie maurice est elle mariee

- · les bienfaits des invertebres

- · turfvoyance@yahoo.fr

- · gouran tchad

- · bamwisho muhiya jean

- · royauxnorvegiens

Date de création : 27.11.2008

Dernière mise à jour :

08.02.2013

5848 articles

Tourisme et histoire -Bordeaux- Chronologie histoire 3-

Vue de Bordeaux réalisée en 1804 par Lacour

Cet essor économique s’accompagne non seulement d’un développement industriel, en particulier des constructions navales, mais aussi et surtout d’une évolution démographique sans précédent : la population passe de plus de 66 000 habitants au milieu du siècle à près de 110 000 en 1790. Le négoce attire une population riche ou modeste, extrêmement variée, mêlant catholiques, protestants et israélites.

Les Intendants s’avèrent être d’excellents administrateurs. Ils multiplient les opérations d’urbanisme dans la ville encore prisonnière de ses remparts, pour rompre définitivement avec l’image d’une cité médiévale : c’est la construction de la place Royale (actuelle place de la Bourse), la création des places Dauphine (Gambetta), Saint-Julien (de la Victoire), de Bourgogne (Bir-Hakeim), Saint-Germain (Tourny), la percée ou l’aménagement des cours et allées conçus comme des promenades, l’érection des portes et fontaines, la réalisation du jardin public et de nombreux lotissements, le démantèlement du Château Trompette. La ville se pare de somptueuses constructions comme le Grand Théâtre, le Palais Rohan et d'autres hôtels particuliers, créant de nouveaux quartiers aérés à la richesse inouïe. Bordeaux entre dans la modernité.

Connue à Bordeaux trois jours après l’événement, la prise de la Bastille, en 1789, donne lieu à des réjouissances. Bordeaux donne naissance à la première des sociétés populaires, la Société du Café national. Le 16 avril 1790 est créée la Société des Amis de la Constitution qui devint le berceau des Girondins. C'est l'un d'entre eux, Pierre Vergniaud, qui proclama la déchéance de Louis XVI le 10 août 1792. Dix jours plus tard, les Bordelais renversent, en présence de la municipalité, la statue équestre de Louis XV – rebaptisé Tyran numéro 15 – qui trônait sur la place Royale (actuelle place de la Bourse). L’arrestation des députés girondins entre le 31 mai et le 2 juin 1793 entraîne la création d’une Commission populaire de Salut Public composée des membres du conseil général du département et des commissaires délégués par tous les corps constitués de la Gironde. Qualifiée de repaire de la Contre-Révolution par Robespierre, Bordeaux est soumise à la Terreur et, du 23 octobre 1793 au 31 juillet 1794, 302 personnes y sont condamnées à mort.

Les Girondins. Lithographie aquarellée de Wentzel, fin 18e siècle. (archives municipales)

En cette période agitée, accentuée par les troubles dans les colonies et la guerre contre l’Angleterre, aggravée par de mauvaises récoltes, l’économie bordelaise connaît une forte récession.

Bordeaux des deux rives (1793 - 1914)

Lasse de l’anarchie qui règne depuis la chute de Robespierre, la majorité de la population applaudit au coup d’État du 18 brumaire (9 novembre 1799), qui mène Napoléon Bonaparte au pouvoir. De multiples travaux d’utilité publique sont entrepris dans la ville, de la réparation du port, à l’assèchement des marais entourant la ville, en passant par le redressement des lits du Peugue et de la Devèze. Dans le domaine religieux, après les divisions de la période révolutionnaire, une volonté d'apaisement s'affirme. L'économie locale de ce début de siècle reste tournée vers le commerce maritime, mais les frais de débarquement à Bordeaux sont élevés en raison de l'insuffisance de l'aménagement portuaire. La ville subit la concurrence des ports de Marseille et du Havre, mieux équipés.

La construction du Pont de Pierre (Musée d'Aquitaine)

Si Napoléon est populaire, la guerre qu'il livre en Espagne l’est beaucoup moins. De juin 1807 à la fin de 1810, plus de 350 000 soldats traversent de jour et de nuit la Garonne. Les casernes sont insuffisantes et il faut recourir aux habitants pour héberger les troupes. La situation empire fin 1808, quand affluent une multitude de blessés et de malades qui, faute de place dans les hôpitaux, sont eux-aussi logés chez l’habitant.

En 1814, la ville se retourne contre l'Empereur par l'intermédiaire de son maire Jean-Baptiste Lynch, qui prend résolument le parti royaliste. Bordeaux est la première ville de France à se rallier aux Bourbons.

Mais en 1830 lors de la révolution de Juillet, Bordeaux sera aussi l'une des rares villes de province à connaître des émeutes contre le roi de France, Charles X. Le 30 juillet, une partie de la population manque de pendre le préfet, représentant le roi, qui avait ordonné la saisie de deux journaux libéraux.

Parallèlement, de grands projets d'urbanisme aboutissent. En 1822, c'est l'ouverture tant attendue du pont de Pierre, premier pont reliant les deux rives, puis en 1824 celle de l’Entrepôt réel des denrées coloniales pour stocker les marchandises sous douane. En 1829 le nouvel hôpital Saint-André remplace l'ancien, devenu insalubre. Les arts décoratifs, la céramique (David Johnston s'associe à Jules Vieillard en 1840) : la ferronnerie, et le vitrail trouvent un développement dans les maisons bourgeoises.

Vue de Bordeaux par Antoine Heroult, en 1850 (archives municipales)

La révolution de 1848 est mal accueillie par une bonne partie de la population et Bordeaux est cette fois la dernière des grandes villes françaises à proclamer la République, le 29 février, avec quatre jours de retard sur le reste de la France. Trois semaines plus tard, l’arrivée de son nouveau commissaire de la République, Louis Latrade, étiqueté "communiste" par la rumeur, déclenche une émeute.

Lors des élections du 10 décembre 1848, les électeurs bordelais se rallient majoritairement à la candidature de Louis-Napoléon Bonaparte à la présidence de la République. Une reprise économique a lieu dans la seconde moitié du 19e siècle. L'industrie se développe et donne naissance, en quelques décennies, à de nouvelles activités : chimie lourde, agro-alimentaire, métallurgie, construction automobile. Le port voit enfin la modernisation de ses infrastructures. Des quais verticaux sont construits autour de 1850.

Ils sont suivis, de bassins à flots, de docks et de l'emploi de grues à vapeur. Le port est florissant grâce au négoce du rhum de la canne à sucre, aux nouveaux marchés offerts par les pays neufs d'Amérique latine, au vin toujours, à la morue, puis, un peu plus tard, à l'arachide du Sénégal et à l'exportation du bois des Landes.

Le Théâtre Français, le cimetière de la Chartreuse, le palais de justice, les colonnes rostrales des Quinconces, les boulevards (1853-1857), les lignes de chemin de fer vers Bayonne ou Paris, l'extension des quartiers, l'adduction d'eau et l'éclairage des rues dans les années 1860, l'annexion de la commune de La Bastide en 1865, l'ouverture du cours d'Alsace en 1869, l'installation de marchés, le dégagement de la cathédrale Saint André, la construction de la synagogue, des facultés, de la bibliothèque municipale et de la gare Saint-Jean… sont pêle-mêle des témoignages significatifs de l'aménagement de Bordeaux, ville attrayante qui passe de 120 000 habitants en 1841 à 230 000 en 1891.

Début 1900, Motobloc est l'un des représentant

de la construction automobile à Bordeaux (archives municipales)

A partir de 1870, lassés par le dirigisme impérial, les Bordelais manifestent durablement leurs sentiments républicains. A la chute de l'Empire, le 4 septembre 1870, le maire proclame la République depuis l'Hôtel de ville devant une foule nombreuse. Le lendemain, la statue équestre de Napoléon III, qui se dressait sur les allées de Tourny, est renversée, traînée jusqu’à la Garonne et jetée dans le fleuve. L'avènement de la 3e République en 1875 marque l'apogée de la sculpture monumentale. La ville lance des concours pour la création de statues de personnages historiques, de fontaines à thèmes allégoriques et mythologiques. L'exemple le plus représentatif est, sur la place des Quinconces de part et d'autre de la colonne des Girondins, l'ensemble connu des Bordelais sous le nom des chevaux de bronze des Girondins, réalisés de 1893 à 1899. Cette floraison de l'imagerie républicaine s'inscrit entre deux moments tragiques durant lesquels Bordeaux devient par deux fois, la capitale de la France : en 1871, après la défaite française à Sedan contre les Prussiens et en 1914 au début de la 1ère guerre mondiale.

Tourisme et histoire -Bordeaux- Chronologie histoire 2-

Les fortifications de Bordeaux au 13e siècle. Dessin à la plume de Léo Drouyn (archives municipales)

Malgré ces difficultés, Bordeaux atteint 30 000 habitants environ dans le premier quart du 14e siècle, la population la plus importante depuis son origine.

La construction d’une troisième muraille est décidée. Coup de théâtre le 6 février 1340 : petit-fils de Philippe le Bel par sa mère Isabelle, le roi d’Angleterre Edouard III se proclame roi de France.

C’est le début de la guerre de Cent Ans. L’épidémie de peste noire qui sévit en 1348 décime un habitant sur trois et ouvre une parenthèse aux hostilités.

En septembre 1355, Edouard de Woodstock, fils d’Edouard III, arrive à Bordeaux avec son armée. Bien plus tard, un chroniqueur le surnommera le Prince noir, mais ses contemporains ne le connaissent pas sous ce nom.

Le 19 septembre 1356, il remporte la bataille de Poitiers. Le roi de France, Jean le Bon, est capturé, puis gardé prisonnier à Bordeaux. Durant l’année 1360, le traité de Bretigny et la Paix de Calais apportent au duché d’Aquitaine le Poitou, l’Aunis, la Saintonge, l’Angoumois, le Limousin, le Périgord, le Quercy, le Rouergue et l’Agenais.

En 1362, l’ensemble est érigé en une principauté confiée au Prince noir. Une principauté puissante et renommée, mais dont les campagnes militaires coûtent cher. La levée d’un nouvel impôt déclenche une révolte et le passage de quelques unes de ses provinces du côté du roi de France. Gravement malade, le Prince noir meurt en 1376.

Monnaie anglo-gasconne (Musée d'Aquitaine)

Pour un temps, la couronne d’Angleterre se fait moins présente, mais les Bordelais lui restent fidèle. Le 23 décembre 1406, ils attaquent l’escadre française qui assiège Bourg et la détruisent. Avec la victoire d’Azincourt sur les Français en 1415, Henri V d’Angleterre fait un retour fracassant.

En 1420, Isabeau de Bavière le reconnaît comme héritier du royaume de France au détriment de son fils, le dauphin, futur Charles VII. En 1438, Charles VII tente une première offensive vers Bordeaux. Le quartier Saint-Seurin, hors des murs, est saccagé, le vignoble détruit, la campagne pillée et les paysans doivent se mettre à l’abri derrière les murailles de la cité. En 1442, dans une deuxième offensive, ils commencent par investir la ville mais celle-ci se défend âprement. Bordeaux tente une sortie désastreuse le 1er novembre 1450, la "mala jornada", qui fait des centaines de victimes. Les opérations reprennent au printemps suivant et, cette fois, Bordeaux doit capituler. Le traité est conclu le 12 juin 1451.

Les conditions sont très favorables aux Bordelais afin de permettre une bonne intégration dans le royaume, mais il ne met pas un terme aux relations qu'entretiennent certains nobles et bourgeois avec Londres. La levée d’une taxe pour la défense du pays est un bon prétexte pour rappeler les Anglais.

John Talbot, à la tête de 4 000 hommes, débarque à Bordeaux le 22 octobre 1452. Il y fait une entrée triomphale le lendemain. Royaume de France (1453 - 1715)En 1453, le roi de France, Charles VII, décide de reconquérir la ville de Bordeaux, dont la rébellion, l'année précédente, avait permis le retour provisoire des Anglais. Avec l’aide de l’artillerie de Jean Bureau, qui lui confère une forte supériorité militaire, le roi de France est vainqueur le 17 juillet 1453 à la bataille de Castillon. Cette issue qui voit l’échec du corps expéditionnaire de John Talbot a pour conséquence de donner définitivement l’Aquitaine et Bordeaux à Charles VII. Un traité est conclu le 9 octobre 1453. Il est peu clément envers la ville, qui doit payer une amende et voit ses privilèges suspendus.

Entrée des Français à Bordeaux, 23 juin 1451. Gravure sur acier de Thibault, fin 19e siècle. (archives municipales)

Après trois siècles passés sous le gouvernement anglais, l’époque française qui s’ouvre à Bordeaux est difficile pour ses habitants, hostiles à ce changement. Deux mille personnes partent pour l’Angleterre, et les responsables de la rébellion sont bannis.

Cependant, dès 1454 la Jurade est rétablie, les activités commerciales sont encouragées et les bourgeois retrouvent certains privilèges. La même année, la défense de la ville est renforcée par la construction du Fort du Hâ et du château Trompette.

En 1462, Louis XI institue le Parlement de Bordeaux, qui s’installe au palais de l’Ombrière. De 1469 à 1472, Bordeaux redevient entre les mains de Charles de France, frère du roi Louis XI, capitale provinciale avant d’être définitivement unie à la couronne de France.

Bien que méfiant, Louis XI, se montre généreux avec la ville. Il lui fait des dons importants, mais l’économie fait les frais de la réduction des échanges avec l’Angleterre. Ce n’est que dans les dernières années du 15e siècle, que Bordeaux retrouvera un trafic portuaire à sa mesure.

Le Palais de l'Ombrière Reconstitution en image de synthèse

Le milieu du siècle est marqué par les épidémies, les disettes, et la guerre de Trente Ans, conflit religieux et politique qui embrase l'Europe de 1618 à 1648. Le climat de la ville se détériore encore avec trois frondes successives, faisant de Bordeaux le plus important foyer de révolte après Paris. Les premières hostilités, en 1649, opposent le Parlement au gouverneur d’Epernon, qui refuse d’éloigner les troupes qui campent autour de la cité.

Le gouverneur finit par battre en retraite. La seconde fronde éclate en 1650 lorsque la Princesse de Condé se réfugie avec son fils à Bordeaux après l’arrestation de son mari, le Grand Condé, en conflit avec Mazarin, successeur de Richelieu auprès du roi de France, Louis XIV. De sanglants combats ont lieu pour résister aux troupes royales, mais les Bordelais obtiennent l’amnistie.

Reconstitution du château Trompette Aquarelle de A. Haon, vers 1927 (archives municipales)

En 1651, la fronde de l’Ormée voit s’affronter le Parlement aux Bordelais pour des raisons qui restent peu claires. Cette révolte populaire se poursuit l’année suivante par l’attaque des quartiers bourgeois de la ville. Le gouvernement reste ferme et la paix est conclue en 1653 malgré l’agitation.

L’occupation militaire de la ville, la répression des émeutes, l’exil du Parlement, la diminution des privilèges et l’extension des défenses du château Trompette mettent un terme à ces révoltes. La centralisation monarchique, dont les Intendants sont les instruments, l’assainissement des finances et le développement du commerce international en direction des "Isles" acheminent définitivement la ville vers l’épanouissement qu’elle connaîtra au 18e siècle.

Bordeaux, porte océane (1715 - 1793)Siège de nombreuses institutions (Parlement, Cour des Aides, Intendance, Université, Hôtel des Monnaies, Bureau des Fermes, Chambre de commerce, Académie royale des Sciences, Belles-Lettres et Arts, entre autres), la ville devient véritablement capitale de la Guyenne.

Après la mort de Louis XIV, les relations avec le pouvoir central, souvent empreintes de méfiance, se détendent. Le Gouverneur, notamment le Maréchal de Richelieu (1758-1788), tient un rôle de représentation royale déterminant dans la cité. L’homme fort est toutefois l’Intendant. Relevant directement du Conseil du Roi, il donne toute l’impulsion à l’administration. A cette fonction se succèdent principalement Claude Boucher (1720-1743), Louis de Tourny (1743-1757) et Nicolas Dupré de Saint-Maur (1776-1785).

Louis Urbain Aubert de Tourny Huile sur toile de Thomas Carlton, fin 18e siècle. Dépôt du Musée des Beaux-Arts à l'Hôtel de ville, salon Didier Boucart (Musée des Beaux-Arts)

Certains privilèges restent accordés à la Ville. La Jurade conserve ainsi la responsabilité du maintien de l’ordre, de la surveillance des travaux, de la voirie, du contrôle du commerce et de l’industrie Bordeaux est une place commerciale de premier ordre. Elle exporte ses vins et ses productions locales vers l’Europe du nord, dont elle importe les marchandises pour les réexpédier vers les colonies.

A partir du 16 janvier 1716, une lettre patente du Roi autorise Bordeaux, Rouen, La Rochelle, Nantes et Saint-Malo à pratiquer la traite des esclaves. Le 18e siècle voit 411 expéditions négrières partir de Bordeaux, troisième port français de la traite. Parallèlement, le commerce colonial connaît un essor spectaculaire.

Le port approvisionne une grande partie de l’Europe en café, cacao, sucre, coton et indigo. Les négociants multiplient les expéditions vers les Amériques, le Canada, l’Afrique mais aussi l’Inde et la Chine. En 1789, Bordeaux se place au premier rang des ports français et au deuxième rang des ports du monde après Londres.

Bonjour et bonne journée...

Les chemins de la Vie...

" Pourquoi grand-maman a des chemins sur son visage ? " Cette question est de Guillaume.

Je ne sais pas quelle fût la réponse de ses parents, mais la question de Guillaume, elle, est une trouvaille. Une trouvaille d'enfant qui fait réfléchir les adultes que nous sommes.

Là où nous ne voyons que des rides, symboles d'usure, marques du temps qui ne pardonne pas...

Guillaume, avec son coeur d'enfant de quatre ans, découvre des chemins, chemins de joies et de peines qui ont laissé leurs traces, chemins qui disent une histoire, chemins riches d'une vie donnée.

Oui, maman ou grand-maman (papa ou grand-papa), ne sois pas gêné(e) de ces chemins sur ton visage. ils nous disent que tu as aimé, que tu as su donner et accueillir la joie, que tu as ri de bon coeur.

Ils nous disent aussi tes heures d'efforts et de travail, tes heures d'inquiétudes et de veilles. Ils nous disent que tu as vécu.

Ces chemins sur ton visage, maman, grand-maman, papa, grand-papa, ils sont la beauté de ton âge ! Ce sont les chemins de la vie.

Merci d'avoir vécu, aimé et donné.

Auteur inconnu

Bonjour et bonne journée à tous...

Au bord d'un étang - Conte tibétain !

Dans la fourmillière d'un vaste monastère, il y avait un vieux moine discret, humble, un sans-grade, un obscur parmi les obscurs, un rien farfelu. Ses confrères le tenait pour un ignare, doublé d'un illuminé dans le sens commun, et non boudhiste, de simple d'esprit. Il faut dire que malgré toutes les années passées à l'ombre des murs du monastère, il ne brillait pas par son érudition. Le vétéran boudait en effet la lecture des textes sacrés et, à la belle saison, passait le plus clair de son temps au bord d'un étang constellé de lotus, bercé par le murmure du vent, la psalmodie des insectes et le chant des oiseaux. Il y méditait distraitement assis sur un rocher, sous le monumental parasol d'un vieil arbre.

Par un bel après-midi d'été inondé de soleil, un groupe de jeunes moines partit faire le tour de l'étang. C'est alors qu'ils purent observer avec stupéfaction, la manière fort découssue que l'ancien avait de méditer. Il ne se passait pas cinq minutes sans qu'il se penche pour troubler le miroir liquide avec une brindille. Il allait même parfois jusqu'à se lever pour faire quelques pas une branche à la main, avec laquelle il tirait une feuille d'arbre hors de l'eau. Son curieux manège fit rire ses cadets qui entreprirent de lui donner une leçon sur la méditation.

- Ne serait-il pas préférable de vous recueillir les yeux fermés afin de ne pas être distrait par le spectacle du monde ?

- Comment espérer atteindre une haute réalisation spirituelle si vous bougez sans cesse ? Vous ne pouvez pas stabiliser votre esprit ni laisser le prana circuler harmonieusement dans les canaux subtils.

- C'est vrai, prenez exemple sur le Boudha qui a obtenu l'Éveil suprême en demeurant immobile sous l'arbre de l'illumination.

Le vieux moine s'inclina pour les remercier de leurs conseils et, tout en leur montrant un insecte qu'il venait de repêcher avec une brindille, il leur dit, un sourire désarmant aux lèvres :

- Vous avez sans doute raison, mes jeunes frères. Mais comment pourrai-je méditer sereinement s'il y a autour de moi des êtres vivants en train de se noyer ?

La bande des cadets resta interloquée. Il y eut un long silence puis l'un d'eux, rompu aux joutes métaphysiques et voulant à tout prix sauver la face, répliqua :

- Vous devriez vous retirer dans une grotte pour vous consacrer à votre propre salut. Ne vous souciez pas trop du destin des autres. Laissez faire l'ordre naturel du monde. Chacun récolte le résultat de ses actes antérieurs. Telle est la loi du karma.

Et, sur ces paroles sentencieuses, les donneurs de leçons se drapèrent dans leurs toges monastiques et s'éloignèrent. Ils gagnèrent une passerelle qui enjambait l'étang. C'est alors qu'au beau milieu de la traversée, l'un d'eux glissa sur une planche moussue et tomba à l'eau. Le malheureux, qui n'était autre que le discoureur karmique, pataugeait parmi les nénuphars, visiblement en train de se noyer. L'étang était profond à cet endroit. Ce fut l'affolement général, aucun moine ne savait nager.

Le vieil original, son infatigable sourire aux lèvres, se leva d'un bond, prit une branche et, comme elle n'était pas assez longue, il se mit à marcher sur l'eau. Sous le regard médusé des jeunes moines, il crocheta le candidat à la noyade et le tira jusq'à la berge sans même mouiller les pans de sa robe rapiécée.

L'histoire miraculeuse fit le tour du monastère. On tenait désormais le vieux pour un saint, un bodhisattiva caché, un Boudha vivant. Il en prit ombrage car il ne supportait pas d'être un objet de dévotion. Il gagna une autre province où il se cacha dans le fourmillière d'un vaste monastère.

Extrait des Contes des sages du Tibet par Pascal Fauliot

Patrimoine culturel immatériel de l'humanité - kris indo..

Le Kris indonésien

Inscrit en 2008 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité (originellement proclamé en 2005)

Pays : Indonésie

(UNESCO)

Le kris, ou keris, est une dague asymétrique, caractéristique de l’Indonésie. À la fois arme et objet spirituel, il est considéré comme ayant des pouvoirs magiques. Les plus anciens kris connus remontent au dixième siècle. Probablement originaires de Java, ils se sont répandus dans toute l’Asie du Sud-Est.

Le kris possède habituellement une lame étroite avec une large base asymétrique. Le fourreau est souvent en bois, bien que l’on trouve de nombreux spécimens en ivoire et même en or. Le kris tire sa valeur esthétique de son dhapur (forme et motif de la lame dont il existe une quarantaine de variantes), de son pamor (effet décoratif produit sur la lame par l’alliage de métaux, avec près de 120 variantes) et de son tangguh qui indique son âge et son origine. Un forgeron, ou empu, fabrique les lames en superposant en couches différents minerais de fer et de nickel météoritique. Pour les lames de très grande qualité, le métal est plié des douzaines, voire des centaines de fois, et manipulé avec une extrême précision. Les empu sont des artisans très respectés qui possèdent en plus des connaissances en littérature, en histoire et en sciences occultes.

Transmis de génération en génération, le kris était porté aussi bien par les hommes que par les femmes, dans la vie quotidienne et lors de cérémonies spéciales. Une spiritualité et une mythologie très riches se sont développées autour de cette dague. Les kris sont à la fois des objets que l’on expose, des talismans dotés de pouvoirs magiques, des armes, un héritage sacré, un équipement auxiliaire pour les soldats de la cour, un accessoire des tenues de cérémonie, un indicateur de statut social ou encore un symbole d’héroïsme.

Depuis une trentaine d’années, les kris ont quelque peu perdu de leur signification sociale et spirituelle dans la société. Si l’on trouve encore sur de nombreuses îles des empu actifs et respectés qui fabriquent des kris de qualité selon la méthode traditionnelle, leur nombre diminue de façon dramatique. Il leur est en outre de plus en plus difficile de trouver des successeurs à qui transmettre leur savoir-faire.

Patrimoine culturel immatériel de l'humanité - Lakalaka

Lakalaka, danses et discours chantés du Tonga

Inscrit en 2008 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité

Pays : Tonga

(UNESCO)

L’archipel du Tonga se trouve dans le Pacifique Sud, à environ 2000 kilomètres au nord-est de la Nouvelle-Zélande. C’est la seule monarchie constitutionnelle de la région. Souvent considéré comme la danse nationale du Tonga, le lakalaka est un mélange de chorégraphie, d’art oratoire, de polyphonies vocale et instrumentale. Cette expression culturelle est pratiquée par toutes les communautés du royaume et joue un rôle de premier ordre lors des cérémonies importantes comme le couronnement du monarque et l’anniversaire de la constitution. Le terme lakalaka, qui signifie en langue tongane « faire des pas rapides ou prudents », tire son origine d’une danse appelée me’elaufola. La tradition est apparue au dix-neuvième siècle et, grâce à sa transmission continue et au soutien de la famille royale, a connu un renouveau au vingtième siècle.

Les représentations durent une trentaine de minutes et peuvent réunir plusieurs centaines de personnes. Les participants se mettent en rang, les hommes à droite et les femmes à gauche. Les hommes font des mouvements rapides et énergiques, tandis que les femmes exécutent des pas gracieux doublés d’une gestuelle élégante. Les deux groupes accompagnent la danse en frappant des mains et en chantant, souvent avec le soutien d’un choeur. Le chant polyphonique associé aux mouvements synchronisés de ces centaines de danseurs offre un spectacle saisissant. La force créatrice à l’origine de ces représentations est le punake, tout à la fois poète, compositeur, chorégraphe et directeur artistique. La tradition veut que les punakes renouvellent continuellement le répertoire en explorant des thèmes puisés dans l’histoire, les légendes, les valeurs et la structure sociale du Tonga.

Depuis quelques décennies, le nombre de représentations ne cesse de diminuer et les jeunes compositeurs ont tendance à recycler le répertoire existant plutôt que de le renouveler.

Patrimoine culturel immatériel de l'humanité -Les Garifuna

La langue, la danse et la musique des Garifuna

Inscrit en 2008 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité

Pays : Belize, Guatemala, Honduras, Nicaragua

(UNESCO)

Les Garifuna sont issus de métissages entre des groupes originaires d’Afrique et des Caraïbes dont ils ont intégré des éléments culturels. Ils se sont établis au dix-huitième siècle le long de la côte atlantique de l’Amérique centrale après avoir été obligés de fuir Saint-Vincent. Aujourd’hui, ils vivent principalement au Honduras, au Guatemala, au Nicaragua et au Belize.

La langue garifuna, qui appartient au groupe de langues arawak, a survécu à des siècles de discrimination et de domination linguistique. Elle est riche en récits (úraga) à l’origine racontés lors des veillées ou de grands rassemblements. Les mélodies mêlent des éléments africains et amérindiens et les textes constituent un véritable creuset de l’histoire et des savoirs traditionnels des Garifuna, tels la culture du manioc, la fabrication de canoës ou la construction de maisons en terre cuite. Il y a également une veine satirique très importante dans ces chansons rythmées par des tambours et accompagnées de danses auxquelles se mêlent les spectateurs.

Ces traditions restent essentielles dans la vie des Garifuna. Ce sont les anciens qui perpétuent la plupart des cérémonies, fêtes et traditions orales. La transmission pâtit pourtant des migrations économiques, de la discrimination et de l’absence de la langue garifuna dans le système scolaire. Bien qu’elle ait encore de nombreux locuteurs, elle n’est plus enseignée que dans un seul village.

Bonjour et bonne journée à tous...

Avec un peu d'imagination...

Viens dans mon nuage, laisse-moi t'emmener,

T'offrir en partage mes rêves cachés.

Je ne sais pas pourquoi ni comment,

Il m'arrive de voir la vie autrement.

Il suffit parfois de si peu

Pour que je m'envole vers d'autres lieux,

Pour que mon esprit vagabonde

Comme s'il voulait refaire le monde.

Si la terre était un tableau,

Je prendrai mes plus beaux pinceaux

Et les tremperais dans mon cœur

Pour y redonner des couleurs.

Je couvrirais le gris de la maladie

Par l'éclatant blanc de la vie

Et je remplacerais le noir

Par le vert, couleur de l'espoir.

Bien sûr, j'en laisserais un peu

Pour les nuits des amoureux.

Quant au rouge, j'en mettrais partout

Car les enfants l'aiment beaucoup.

J'en peindrais le nez des gens pour qu'ils soient moins sérieux

Et à tous, je mettrais de l'or au fond des yeux.

Évidemment, tout cela sort de mon imagination

Mais dans notre cœur, on a tous des pinceaux et des crayons

Pour colorer notre univers.

Il suffit de si peu pour le faire

Et d'ailleurs, si je t'ai fait l'imaginer,

C'est que j'y suis un peu arrivé.

(auteur inconnu)

Cadeau de Patricia...

La vigne et le vin - Histoire - (1)

L’histoire de la vigne et du vin est si ancienne qu’elle se confond avec l'histoire de l’humain. L'Épopée de Gilgamesh, récit akkadien vieux de quatre mille ans parle déjà du vin, tandis que la Bible fait de Noé le premier agriculteur.

Cratère de Derveni montrant faunes et bacchantes dansant sous une vigne

Musée archéologique de Thessalonique.

La vigne et le vin ont représenté un élément important des sociétés occidentales, intimement associés à leurs économies et à leurs cultures. Le vin synonyme de fête, d'ivresse, de convivialité, qui a investi le vaste champ des valeurs symboliques, est aujourd'hui présent dans la plupart des pays du monde. Son existence est le fruit d’une longue histoire mouvementée.

La vigne sauvage est une liane qui poussait sur les arbres des lisières et ripisylves (formations boisées, buissonnantes et herbacées présentes sur les rives d'un cours d'eau) jusqu'à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Elle est apparue avant l'humanité et est encore représentée en Europe par Vitis vinifera subsp.sylvestris , notamment en forêt rhénane inondée.

Au XIXe siècle, dans les tufs de la commune de Sézanne, des fouilles ont mis à jour des restes fossilisés d'une vigne de l'âge tertiaire (paléocène) qui a été baptisée Vitis sezannensis. Cette variété, disparue de l'Europe, subsiste de nos jours dans le sud-est du continent américain.

Feuille fossilisée de Vitis sezannensis.

L’histoire de la vigne se confond avec celle du bassin méditerranéen. Il y a plus d’un million d’années, la vigne y poussait déjà sous forme de lambrusques, lianes sauvages qui n’ont qu’une très lointaine ressemblance avec nos modernes cépages.

Une analyse de 154 pieds de lambrusques spontanées a permis d'établir que les individus sylvestris présentent par rapport aux sativa :

- un sinus pétiolaire de la feuille plutôt ouvert à très ouvert ;

- une feuille plutôt entière, présentant 1 à 3 lobes ;

- un nombre important de dents courtes.

Feuille de lambrusque mâle (bord de la Charente), sinus pétiolaire ouvert.

Feuille de syrah, au sinus pétiolaire en lyre, assez fermé.

Fleur mâle de lambrusque, bord de la Charente.

Inflorescence d'une vigne cultivée.

Les différences morphologiques concernant la fleur et le fruit sont aussi marquées mais plus difficiles à observer car leur présence est éphémère. Outre que les « grains » (baies noires) de son raisin, uniquement présents sur les pieds femelles, sont plus petits, cette vigne diffère de la vigne cultivée par quelques autres points :

- Bayer en 1919 notait déjà que ses fleurs sont unisexuées (mâle ou femelle, la sous-espèce est dite dioïque), alors que la sous-espèce Vitis vinifera subsp. vinifera (à l'origine du « vrai raisin de cuve ») a des fleurs bisexuées ou fonctionnellement uniquement femelle.

- les pieds mâles donnent des grappes florales atteignant parfois 20 cm, avec des fleurs dont le gynécée est atrophié mais dont le filet des étamines est bien développé, avec un pollen fertile.

- les pieds femelles produisent des grappes plus petites (10 cm max) de fleurs au gynécée bien développé mais dont le filet des étamines est atrophié et enroulé sur lui-même. Elles produisent un pollen qui est stérile.

- les fruits sont plus acides et amers que ceux du raisin de cuve.

-chaque baie comporte habituellement trois graines (ou pépins), contre deux pour beaucoup de cultivars.

- Les pépins sont sphériques avec un bec court alors qu’ils sont en forme de poire avec un bec plus allongé chez le raisin cultivé.

- Le feuillage vire au rouge parmi les premiers en automne.

L'analyse génétique portant sur des locus microsatellites (séquence d'ADN) a permis d'observer une très nette différenciation entre les vignes cultivées et les lambrusques. Elle a aussi permis de mettre en évidence une autre différenciation entre les lambrusques corses et les lambrusques continentales (Lacombe et al. 2003). L'analyse comparée des sous-espèces silvestris et sativa a permis de mettre en évidence quelques cépages cultivés présentant de nombreuses caractéristiques de lambrusques. Il s'agit du gros manseng B, du gewurztraminer B et de l'arvine B. Cette étude a aussi montré que les cultivars français se rapprochent plus des lambrusques spontanées françaises que les vignes étrangères (du sud ou du centre de l'Europe).

| Historique de l'implantation de la vigne | |

|---|---|

| 6000 av. notre ère | apparition de la vigne dans le Caucase et en Mésopotamie |

| 3000 av. notre ère | la vigne est cultivée en Égypte et en Phénicie |

| 2000 av. notre ère | apparition en Grèce |

| 1000 av. notre ère | la vigne est cultivée en Italie, en Sicile et en Afrique du Nord |

| 1000-500 av. notre ère | apparition en Espagne, au Portugal et dans le Sud de la France |

| 500 av. notre ère - Moyen Âge | implantation au Nord de l’Europe, sous l’influence des Romains, et jusqu’en Grande-Bretagne. |

______________________________________________________________________________

De la Préhistoire à l'Antiquité

On admet généralement que la vinification existe depuis plusieurs millénaires. En l'état actuel de nos connaissances, l'une des premières vinification attestées a été découverte en Iran, au nord des monts du Zagros. C'est André Tchernia, archéologue et l'un des meilleurs spécialistes des vins de l'Antiquité, qui rapporte : « Les restes d'un résidu jaunâtre déposés sur la paroi d'une jarre néolithique, vieille de 7 000 ans, trouvée au Hajji Firuz Tepe, en Iran, se seraient révélés être un mélange d'acide tartrique et de résine. Il y aurait là, du même coup, le vin et le procédé de vinification les plus anciennement attestés ».

Se fondant sur les plus récentes découvertes archéologiques, des auteurs comme Alexis Lichine situent en Arménie la « patrie du raisin », tandis que Hugh Johnson ne manque pas de souligner que ce lieu d'origine de la vigne cultivée est en même temps celui où le mont Ararat sert de frontière septentrionale entre la Turquie et l'Arménie orientale, lieu où la légende biblique fait planter la vigne par le patriarche Noé à la fin du Déluge.

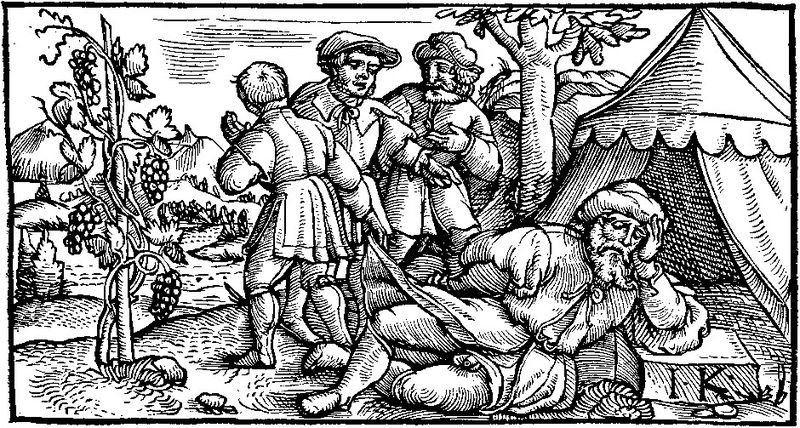

Ivresse de Noé, bois gravé de 1539

Une récente découverte a encore repoussé la date d'apparition de la vigne et du vin. Au cours de l'année 2007, une équipe composée de vingt-six archéologues irlandais, américains et arméniens a fouillé un site, proche de la rivière Arpa, près de la communauté d’Areni. Dans une caverne composée de trois chambres, ils ont trouvé un crâne contenant encore son cerveau, des traces de cannibalisme ainsi que des vases emplis de pépins de raisin permettant de supposer qu'en ce lieu, il y a 6 000 ans, aurait eu lieu la plus ancienne vinification au monde.

Cette découverte dans le Vayots Dzor, région arménienne au sud du pays, de pépins de raisin, en 2007, a incité la National Geographic Society à financer une nouvelle campagne au cours de l'année 2010. Les fouilles archéologiques, faites sur le site Areni-1 ont mis au jour un complexe de vinification daté de 6 100 avant notre ère. Découverte qui permet d'établir avec certitude que le berceau de la vigne et du vin se situe actuellement en Arménie.

Areni - 1

Une équipe internationale d'archéologues a retrouvé les traces et les équipements d'une vinification sur un site de 700 mètres carrés. Ce complexe de vinification correspond à la période du chalcolithique. Ils ont identifié un pressoir à vin et une cuve de fermentation en argile abrités dans une grotte. Ce sont les plus anciens connus à ce jour, a indiqué le 11 janvier 2011, Gregory Areshian, de l'Institut d'Archéologie Cotsen à l'UCLA, co-directeur des fouilles. Il considère aussi que c'est l'exemple le plus complet de production vinicole au cours de la préhistoire.

Outre pressoir et cuve, ont été identifiés des pépins, des reliquats de grappes pressés, des sarments de vigne desséchés, des tessons de poterie, une tasse ouvragée dans une corne et un bol cylindrique servant à boire le vin. Le pressoir, un bassin d’argile d'un mètre carré et de 15 centimètres de profondeur, possédait un conduit pour permettre au jus de raisin de se déverser dans la cuve de fermentation. Profonde de 60 cm de profondeur, celle-ci pouvait contenir de 52 à 54 litres de vin.

Ce complexe a été découvert dans les montagnes du sud-est de l'Arménie, dans une grotte dénommée Areni-1, du nom du village proche et toujours renommé pour sa production viticole. Cette grotte est située dans une gorge profonde dans la région de Vayots Dzor. Ces premiers vignerons de l'humanité pourraient être les ancêtres des peuples Kouro-Araxes, une ancienne civilisation du Caucase. Ce site de vinification était entouré de dizaines de tombes, faisant penser que le vin pourrait avoir joué un rôle cérémonial. L'idée que cette population ne devait pas boire uniquement du vin lors des inhumations mais aussi dans la vie courante a été avancée. Mais aucune trace de cette consommation à l’extérieur de la grotte n'a jusqu'à présent été prouvée.

Par contre, il est sûr pour les paléo-botanistes que les pépins sont du type vitis vinifera vinifera, variété de vigne qui produit les plus grands vins de nos jours. La vigne, à l'origine sauvage et identifiée comme vitis vinifera silvestri, avait donc été domestiquée, passant de la lambrusque à l’état de raisin de cuve. « De toute évidence, les raisins étaient écrasés avec les pieds comme cela a été fait très longtemps dans toutes les régions de production viticole », a précisé Gregory Areshian.

De plus « la présence sur le site de malvidine, pigment donnant la couleur rouge au vin, est un autre indice confirmant que ces installations servaient bien à la vinification », ont souligné les archéologues. Cela prouve que la vigne avait déjà été domestiqué il y a six millénaires. Les plus anciens vestiges comparables à ceux découverts en Arménie avaient été identifiés à la fin des années 1980, en Égypte, dans la tombe du roi Scorpion Ier, et datait de près de 5 100 ans. « Des installations similaires à celles récemment découvertes en Arménie et destinées à presser les raisins ont été utilisées jusqu'au XIXe siècle dans tout le bassin méditerranéen et le Caucase », a souligné Gregory Areshian.

Les analyses au radio-carbone effectuées par l'Université de Californie ont pu confirmer la datation. Et une nouvelle méthode scientifique a été utilisée pour déterminer avec précision que ce vin arménien datait de 4 100 ans avant notre ère.

Cette apparition du premier vin sur le haut-plateau arménien et en Transcaucasie a été aussi confortée par la découverte de pépins de raisin dans des couches datant des IVe et IIIe millénaires av. J.-C., tant en Géorgie que dans la plaine de Kharpout. À cette même période, d'autres fouilles ont mis en évidence en Arménie la présence de grandes réserves à vin près des habitations par la découverte de grandes jarres portant des traces de fermentation et des résidus de lie. Tout près, une aire pavée servait de fouloir. D'autres traces de ceps de vigne cultivée ont été relevées sur les flancs du Caucase, dans l’actuelle Géorgie. C'est dans le village Shoulaveris Gora que l'on a trouvé des vestiges de vigne et de vin antérieurs à 5 000 à 5 600 ans avant notre ère.

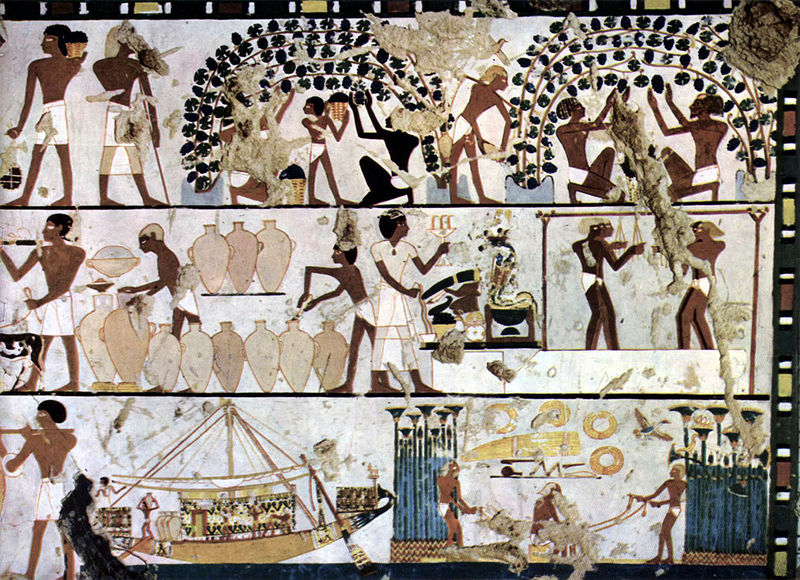

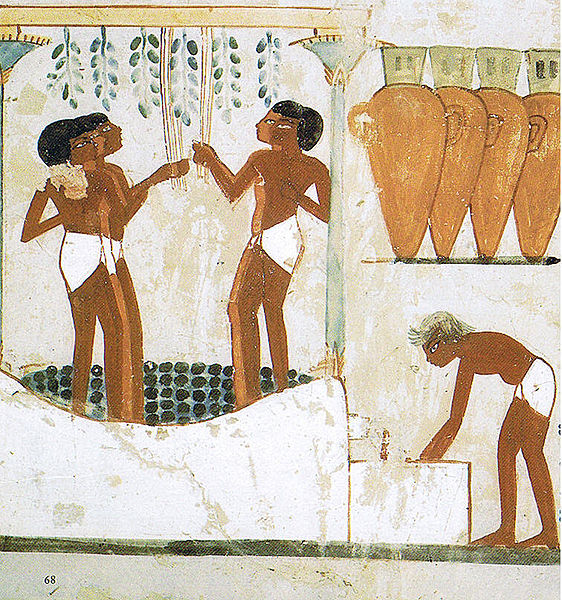

La première représentation du procédé de vinification est le fait des Égyptiens, au IIIe millénaire avant notre ère sur des bas-reliefs représentant des scènes de pressurage et de vendange et datant de 2500 av. notre ère. Des amphores emplies de vin blanc ont été retrouvées dans la nécropole d'Oumm El-Qaab à Abydos, où fut inhumé Sémerkhet, le septième pharaon de la Ire dynastie thinite.

Viticulture et vinification dans l'Égypte antique.

Après son implantation en Grèce antique, la vigne devient un élément essentiel de l'agriculture pour les Grecs, et devient l'un des trois piliers de la « triade méditerranéenne » céréales-olivier-vigne. Grecs et Phéniciens, eux-mêmes producteurs, implantent la vigne dans l'ensemble du bassin méditerranéen au cours de leurs nombreux voyages, entre 1500 et 500 avant notre ère, notamment en Italie ; les Romains en développent la culture et ainsi que son industrie. C'est lors de la création de Massalia (Marseille) aux environs de -600, que les Phocéens implantent la vigne dans la Gaule celtique. L'avancée romaine en -125, le long du couloir rhodanien vers le nord, et à l'ouest vers le Languedoc, voit la diffusion de la vigne et le développement de son industrie. Narbonne et Port-Vendres en sont les centres commerciaux les plus importants.

La production de la Gaule narbonnaise commençant à concurrencer les vins italiens, en 92 l’empereur Domitien fait interdire la plantation de vignes et ordonne l’arrachage de 50 % du vignoble méditerranéen, interdiction levée seulement deux cents ans plus tard, par Probus. Les vignobles bordelais, languedocien et rhodanien s’épanouissent et la vigne atteint alors la région parisienne, qui restera longtemps l’une des plus grandes régions viticoles françaises. Les Gallo-romains, en développant la culture viticole, améliorent les procédés de vinification par la technique du vieillissement en fûts de chêne. Le déclin de l’Empire romain au Ve siècle aurait porté un coup au développement de l’agriculture gauloise.

Cratère de Vix

Cette technique consistait à mêler de la résine de thérébinthe au vin pour l'empêcher d'aigrir. Pour Philippe Marinval, chargé de recherche au Centre d'anthropologie de Toulouse, la preuve est faite que les hommes du Néolithique buvaient du vin. Les peintures égyptiennes attestent aussi de l’importance de la vigne à leur époque. Mais compte-tenu des méthodes de vinification, le vin de l'Égypte antique était considéré comme un vin essentiellement blanc ou légèrement coloré. Le raisin était soit foulé, soit pressé directement, et son jus recueilli afin de le faire fermenter en clair. Sans cuvaison, il était impossible d'obtenir une couleur rouge soutenue. Seul Champollion avait affirmé avoir vu une fresque où du vin rouge était contenu dans des bouteilles blanches.

Foulage du raisin dans un cuve monolithique, fresque de la tombe de Nakht

Quant à Hugh Johnson, il avait noté dans Une histoire mondiale du vin :

« La plupart des peintres montrent du raisin noir et un moût foncé versé dans des jarres de vinification ; l'on peut en déduire, dans la mesure où le foulage seul ne permettait pas l'extraction de la couleur, que la fermentation commençait dès la cuve de foulage. »

Intrigués, Maria Rosa Guasch-Jané et ses collègues de l'université de Barcelone ont d'abord dû obtenir auprès des British Museum de Londres et de l'Egyptian Museum du Caire des échantillons de résidus prélevés sur des jarres du tombeau de Toutankhamon. L'analyse a été surprenante et rendue publique, en 2004, par Rosa Maria Lamuela-Raventos, professeur associé à l'université de Barcelone, qui a participé à l'étude. La présence d'une anthocyane changeait tout, le vin était rouge, car :

« Le malvidine-3-glucoside, membre de la famille des anthocyanidines, est un pigment que l'on retrouve dans les vins jeunes et certaines grappes de raisins, à qui il confère leur aspect rouge. »