animaux années 50 antiquité arbres archeologie astrologie astronomie au jardin boissons bonbons bonjour bonsoir

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Animaux - Oiseaux - (58)

· Mythologie Greco-romaine- (74)

· La(les)mode(s) - (17)

· Années 50 - (37)

· Arbres et arbustes (22)

· Préhistoire - (25)

· Bonjour + texte (589)

· Au Jardin - (27)

· Cadeaux de mes ami(e)s - (582)

· Parcs , réserves naturelles, zoos... (49)

- · le symbolisme dans le roman la rose des vents

- · passage obligé minarik

- · les bienfaits et les mefaits des invertebres

- · le symbolisme de la rose des vents dans le roman

- · valerie maurice est elle mariee

- · les bienfaits des invertebres

- · turfvoyance@yahoo.fr

- · gouran tchad

- · bamwisho muhiya jean

- · royauxnorvegiens

Date de création : 27.11.2008

Dernière mise à jour :

08.02.2013

5848 articles

Bonjour à tous...

Le Visage...

Chaque visage est un miracle

Un enfant noir, à la peau noire, aux yeux noirs

Aux cheveux crépus ou frisés, est un enfant.

Un enfant blanc, à la peau rose, aux yeux bleus ou verts

Aux cheveux blonds et raides, est un enfant.L'un et l'autre, le noir et le blanc, ont le même sourire

Quand une main leur caresse le visage, quand on les regarde avec amour

Et leur parle avec tendresse.Ils verseront les mêmes larmes si on les contrarie,

Si on leur fait mal.Il n'existe pas deux visages absoluement identiques

Chaque visage est un miracle parce qu'il est unique.

Deux visages peuvent se ressembler

Mais ils ne seront jamais tout à fait les mêmes.La vie est justement ce miracle.

Ce mouvement permanent et bougeant

Et qui ne reproduit jamais le même visage.

Chaussures et chaussons - Le sabot - suite -

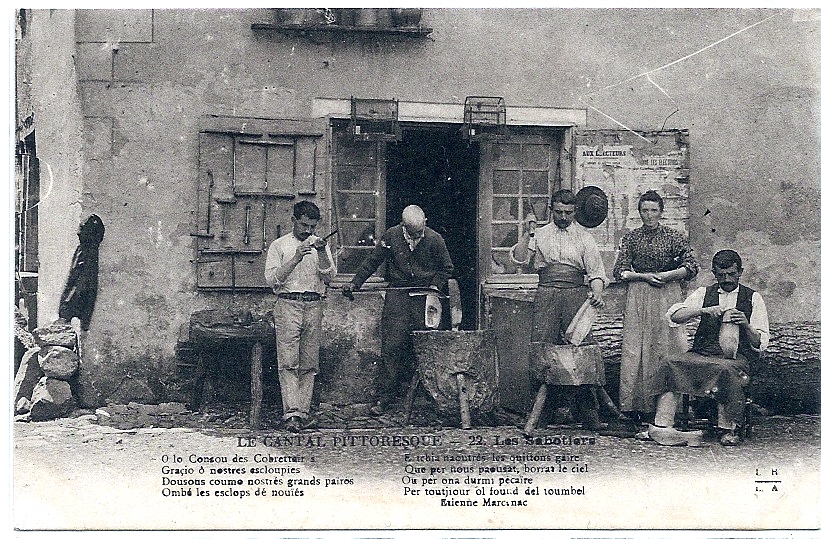

Les ouvriers qui fabriquent des sabots sont appelés sabotiers. La fabrication portait le nom de sabotage autrefois. Encore au siècle des Lumières, des sabotiers travaillent au sein des forêts à proximité des coupes et vivent dans des huttes ou loges où sont installés leurs modestes ateliers. Ces cabanes rudimentaires disposent parfois d'ouvertures au sommet ou de facilité d'éclairage. Cette sommaire industrie forestière disparaît avec le désenclavement routier : les sabotiers s'installent dans les villages voisins ou migrent vers les villes.

À partir de 1854, le terme de saboterie s'impose pour désigner les modes de fabrications artisanales ou industrielles des sabots. La mécanisation des saboteries intervient après la Grande Guerre.

Dans les Ardennes belges

Les sabotiers ardennais étaient autrefois spécialisés : les planeurs façonnaient l'extérieur du sabot et les creuseurs réalisaient l'intérieur. Le bois était toujours travaillé vert. Le retrait ou rétraction du bois comptait pour la pointure. Le maintien du sabot se faisait avec une lanière, ou bride, généralement en cuir.

Une première ébauche grossière était donnée par le sabotier, ou, plus fréquemment, par de jeunes apprentis. Ce travail était réalisé à la hachette de sabotier et à l'herminette, outil à lame recourbée et à manche court.

Dès ce moment, on déterminait le sabot droit du gauche (écorce vers le haut du sabot). Le cœur était soigneusement enlevé pour éviter que le sabot ne se fendille en séchant. Sur l'établi du "planeur", le sabot prenait forme grâce au paroir, plutôt appelé plane en Belgique. Il s'agit d'une grande lame amovible permettant de finaliser l'ébauche. Le talon était fignolé à l'aide d'une talonnière puis l'extérieur du sabot était lissé au racloir, généralement un morceau de vieille lame de scie dont on aiguisait le dos.

Paroir

Puis venait l'intérieur, réalisé par le creuseur. Après avoir calé les sabots sur son établi, nommé cotche en wallon, il se servait, pour évider le sabot, d'une gouge, puis d'une vrille (ou amorçoir, ou encore tarrière) et de cuillers de différentes tailles. Pour dégager la semelle sur sa face intérieure et pour l'aplanir, il utilisait le boutoir. Les ruines et la grateresse permettaient de parfaire les contours intérieurs. La pointure était vérifiée à l'aide d'une jauge. Dans certains lieux, le séchage sur un séchoir à claies suspendu sur un feu de copeaux donnait la couleur au sabot. Ailleurs, pour les sabots de cérémonie, on utilisait une teinture. Le fleuriste réalisait la finition de ces sabots (appelée fleurissage) à l'aide de rainettes. Les dessins ou motifs étaient appelés fleurs, même s'ils représentaient tout autre chose. Puis venait éventuellement le vernissage. À deux, les sabotiers fabriquaient normalement par jour 25 paires de sabots préalablement ébauchés et non fleuris.

Outils du creuseur

En Ardenne, la fabrication de sabots commença au début du XIXe siècle, initiée très probablement par des déserteurs français fuyant la conscription napoléonienne. Cette activité se développa considérablement au cours de ce siècle et au début du siècle suivant. À titre d'exemple, en 1910, année de la production maximale en temps de paix, 70% des hommes adultes du village de Porcheresse fabriquaient des sabots, à temps plein ou à temps partiel. Après la première guerre mondiale, les premières machines apparurent dans la région. Elles se perfectionnèrent progressivement, mais ne furent utilisées que dans peu d'endroits, comme Awenne. Au final, on utilisait généralement des machines à copier : un sabot terminé était placé d'un côté de la machine ; le sabotier en suivait les contours avec une tige métallique. Cette tige était couplée à une fraise qui reproduisait sur une pièce de bois, grossièrement tournée au préalable, les formes du sabot utilisé comme modèle.

Machine à copier

Haut-perche dans l'Orne

Louis-François Pinagot né en 1798 et mort en 1876 est un modeste sabotier de la Haute-Fresne, près de la forêt de Bellême, dont l'historien Alain Corbin a tenté de reconstituer la vie. Faisant appel aux experts des trois petits musées du sabot perchois, l'auteur a décrit l'état de l'art sabotier vers 1840.

Les sabotiers du canton de Bellême travaillent un bois vert. L'essence la plus demandée par le marché est le hêtre, accessoirement le bouleau. Le sabotier Pinagot tire l'ébauche d'un sabot d'une bille ou pelote de hêtre. Le tronc est divisé en quartier au moyen d'un coin, large de 12 à 15 cm et de faible épaisseur. Le cœur du bois est évité pour que le sabot ne se fende en séchant. Le sabotier a deux établis qui se font face dans sa loge. Cette loge ou atelier à son domicile villageois est éclairée et toujours chauffée par un feu de bois de copeaux afin de fumer les sabots. Le premier établi sert à ébaucher et à parer l'extérieur du sabot, le second établi permet de l'immobiliser pendant le creusage.

Trois temps, celui du tailleur, du creuseur et du pareur, représentés ici par le même artisan, pour la fabrication des lourds sabots couverts, à coussins ou à brides couvrantes se distinguent traditionnellement :

1. Taille : bûcher consiste à donner à la bûche l'apparence d'un sabot. En neuf coups de doloire sur le billot, avec les gestes mesurés d'un maître sabotier, l'extérieur est dégrossi et la semelle relevée. Les cambrures sont esquissées avec l'herminette (l'assot) à lame courbe et à tranchant perpendiculaire à l'axe du manche.

Doloire

2. Creusement, étape toujours délicate : le sabot ébauché est fixé à la creuse du second établi. La vrille (vreille) débute le trou dans la partie découverte. Puis un trou oblique est percée dans la partie couverte. Les deux cavités sont agrandies par des cuillères tranchantes, puis réunies en faisant éclater le bois des interstices. Le creusement de l'avant du sabot est amorcé jusqu'atteindre le pointure à un pouce en retrait. La rouanne, lame métallique courte et recourbée, encastrée dans un manche en bois, assure la première finition par un râclage de l'intérieur du sabot.

Rouanne

3. Parage : À l'aide d'un paroir, longue lame munie d'un crochet de fer à l'extrémité opposée au manche qui est fixé par un anneau à l'établi, la semelle est dressée, les bords façonnés, ainsi que le dessus et le talon. Une paire de sabot est assemblée. Une paire de sabot est formée et marqué d'un même signe identifiant. La finition gomme les aspérités extérieures au paroir, intérieures à la rouanne, puis un arrondissement des angles encore saillants est mené au dégageoir. La décoration peut être sommaire, avec un marqueur identitaire enjolivé, pour des sabots d'usage quotidien ou compliquée à l'envi. Une percette forant un trou permet d'assembler la paire avec un lien.

Paroir

La durée du séchage à l'abri du vent, des courants d'air ou des chocs thermiques dans la loge perpétuellement chauffée est estimée entre trois à cinq mois. Des sabots peuvent perdre la moitié de leur masse et réduire en volume et en dimension. mais cette perte dimensionnelle est estimée préalablement par le maître sabotier.

Dans les montagnes vosgiennes

Le sabotier est encore souvent durant l'entre-deux-guerres essentiellement un paysan en bonne saison et un sabotier en morte saison agricole, ainsi les cultivateurs-sabotiers Sonrel de Coinches et de Saint-Léonard. Les outils affûtés avec minutie à la meule et ses procédés artisanaux le prouvent. Quatre opérations sont distinguées traditionnellement dans la vallée de la Haute Meurthe : obtention de la prime ébauche, le façonnage de l'ébauche, l'évidage et la finition intérieure et extérieure du sabot, opération de plus en plus précise et fines, en dehors de la décoration et du perçage, de l'assemblage par paires et de la mise en rang à la baguette.

1. Le sabotier (lo sabotié) choisit les parties des troncs allant jusqu'aux premières branches. Celles-ci sont coupées en portions cylindriques, de façon à ce que la hauteur corresponde à une longueur ou pointure de sabots, soit 20-35 cm. Ces blocs ou rondelles sont mesurés en pouces ou en fractions de pouces, puis classés. Les blocs sont divisés en quartiers avec des coins et une masse. Les quartiers sont d'abord taillés avec la hachette du sabotier (enne hetca) sur un bloc de bois très épais et massif, le billot (lo butca), qui est maintenu par des dispositifs de câlage à l'aide de trois pieds si l'effet d'inertie de sa taille et son enfoncement n'est pas suffisant.

2. La forme se dégage de façon grossière car la hachette a un taillant large. L'emploi de l'herminette (enne hwé) donne une ébauche aux contours réguliers. Le façonnage externe est réalisée ensuite au paroir (lo pyan), qui est un sabre ou une grande lame coupante fixée à une extrémité par un anneau sur l'établi nommé la chèvre (lè tchieve) et muni à l'autre extrémité d'une poignée de manœuvre. L'herminette permet de réaliser les premières incisions sur la semelle, elle préfigure le talon, et amorce la cavité sur le dos.

3. L'évidage est réalisé sur un autre établi évidé en son milieu (l'encoche, lo foroé). Il est possible d'y coincer avec des coins de chênes les deux sabots ébauchés. Le sabot droit se place à gauche, le sabot gauche à droite. Les parties supérieures de l'ébauche sont creusées en deux endroits avec la tarière (li uvyo). Les trous sont aggrandis avec la gouge (la cuillère, lè los). La percée vers l'avant est réalisée avec la tarière, puis agrandies par des cuillères de calibres différents. La cavité arrière est creusée puis façonnée avec un outil adapté le boutoir (le botoé). Le logement de l'avant-pied est creusé avec finesse par la rouanne.

4. Les arêtes vives sont abattues au débordoir, véritable double rasoir, parfois confectionné de bric et de broc avec deux vieux rasoirs. L'extérieur est lissé au racloir, qui n'est souvent qu'un morceau d'une vieille faux. Des couteaux aux tailles variées permettent de rajouter des fioritures décoratives.

Debordoir

Chaque paire de sabot est unie par un bout de fil de fer car chaque sabot est percé sur le côté interne d'un petit trou à l'aide d'une percette.

Finissage: Le sabot terminé était séché semelle vers la haut, en été au soleil, durant une pleine journée ou semelle vers le bas, en hiver sur le four. La plupart des sabots sont noircis avec du noir à sabots. L'ultime conditionnement est la mise en paquet, assemblage d'une douzaine ou d'une dizaine de paires de sabots à l'aide d'une longue baguette de bois. Facilement rangeables dans un appentis, les paires de sabots sont livrées aux marchands, distribuées au colporteurs ou vendues par le sabotier.

Chaussures et chaussons - Le sabot -

Un sabot est une chaussure taillée dans un seul morceau de bois dont le creux épouse la forme du pied. Le sabot n'apparaît selon de nombreux spécialistes qu'entre 1480 et 1520 et il connaît un rapide développement populaire au siècle de la Renaissance dans la France du Nord, de l'Ouest, de l'Est, en Bretagne, en Flandre et aux Pays-Bas, dans les pays rhénans et mosellans, se diffusant sur la façade du Nord-Ouest de l'Empire romain germanique jusqu'au Danemark.

En raison du caractère à la fois noble et rustique de cette chaussure, il existe une grande variété de paires de sabots, des plus luxueuses au plus simples ou grossières, des plus esthétiques par leurs formes ou leurs dessins aux plus techniques ou pratiques par leurs usages. On retrouve de nombreuses expressions paysannes où sabot et pied sont synonymes en termes de mesure.

Mais après le siècle des Lumières, le sabot ne chausse plus que les populeuses contrées paysannes. Le mot sabot est même considéré comme péjoratif par l'Académie en1835. Mais la trilogie des chaussures paysannes, le sabot pour une marche lente ou une tâche déterminée, la galoche pour les parcours plus longs et les souliers pour assurer une allure vive, n'a pas cédé à la mode urbaine. C'est le nostalgique souvenir de ces hommes et femmes paisibles ou joyeux en sabot qui maintient l'attachement à cette chaussure, à l'histoire connotée.

Le sabotier est un artisan du bois qui a quasiment disparu avec la fin de la civilisation de l'attelage et son monde paysan. À l'exception de quelques ateliers équipés de machines et à vocation essentiellement touristique en France et aux Pays-Bas, les dernières saboteries ont fermé leurs portes au lendemain de la seconde guerre mondiale, après avoir connu un regain d'activité durant le conflit.

Le terme sabot, dans le sens de « chaussures », apparaît assuré dans la langue française au XVIe siècle. Que les lointaines origines des mots associés au sabot soient méconnues n'est qu'un détail, mais la pluralité des sens anciens rend impossible de fixer avec précision la date de naissance du sabot. Son origine avant les Temps modernes reste en partie obscure.

Le mot sabot provient, selon les linguistes, de l' ancien français sabot ou Çabot, terme du XIIe siècle. Au delà, il provient de la combinaison de savate et de l'ancien français bot, masculin de botte, c'est-à-dire une chaussure montante. Savate proviendrait de l'arabe sabbat, qui désigne une danse bruyante, tournoyante ou en toupie. En tous cas, l'italien Ciabatta et l'ancien provençal sabata sont des formes attestées. Un sabot bien fixé au pied ou une savate permettent d'accomplir des danses rituelles, fort savantes et tournoyantes. Il est aussi évident que la marche heurtée comme la danse sur une surface dure génèrent des chocs audibles, ce qui a engendré un synonyme par onomatopée, esclot, esclomp, sclump. Le sabot se nomme encore en occitan « esclop », en néerlandais « klomp », en allemand « Klump », en alsacien « Klumpe », en breton « botoù koat » (chaussures de bois), en suédois « klompa » . Le sabbat mythique des sorcières est bien une danse bruyante. Sabot ou Çabot a aussi désigné longtemps une toupie actionnée par une ficelle, puis prenant un usage technique, il a désigné une pièce de bois qui, placé opportunément devant et sous les roues, transforme le roulage circulaire en traînage rectiligne.

Le verbe saboter en ancien français tardif du XIIIe siècle signifie « heurter ». Il prend d'ailleurs le sens de secouer en français entre le seizième et le dix-huitième siècle. L'occitan sabar, qui veut dire frapper sur le bois pour en détacher des morceaux, vient du mot saba, « sève », car le sens premier est frapper sur le bois à la montée de la sève pour en détacher l'écorce (une comptine très répandue accompagnait cette opération, pratiquée par les enfants pour fabriquer des « trompettes » en écorce). Le verbe est très proche de l'ancien français. Dès 1838, saboter prend son sens actuel, saboteur étant employé depuis deux ans. Le mot sabotage qui n'apparaît qu'en 1842 est vulgarisé par le dictionnaire de Pierre Larousse après 1880. Le sabot deviendra le symbole des anarchistes. D'après la tradition des typographes, le mot sabotage viendrait du fait qu'un vieux sabot était accroché dans les ateliers d'imprimerie, et on y jetait les caractères de plomb déformés ou inutilisables pour une raison ou pour une autre.

Le mot sabotier n'apparaît dans les textes que tardivement au seizième siècle. Il ne faut pas le confondre avec le sabatier en languedoc qui est à la fois un savatier et un cordonnier.

François Villon est le premier à utiliser le terme sabot, en 1512, dans sa Ballade de la Grosse Margot, qui parle d’un quartier mal famé de Paris, dans la Cité. Un peu plus tard, Rabelais cite cette nouvelle chaussure dans Pantagruel (chap. XXII) : Panurge, le professeur de Pantagruel, décrit les sabots portés par la dame de ses pensées. Et la coquette héritière Anne de Bretagne, épouse successive de deux derniers rois valois de France, Charles VIII et Charles XII témoigne de ce premier essor populaire par son sobriquet. Cette reine de France, était surnommée par les impertinents Parisiens « la duchesse en sabots ».

Sabots Premier Empire (France), Musée du Sabot de Porcheresse

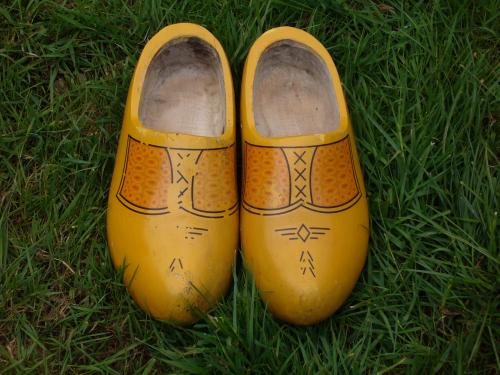

En néerlandais, le sabot (klomp) apparaît pour la première fois dans un recueil de proverbes hollandais et flamands réunis par Joannes van Doetichem, en 1577. La première corporation hollandaise de sabotiers naît à Amsterdam en 1651.

Klomp

Il ne faut pas confondre le sabot, dans lequel le pied est enfermé, avec d’autres protections anciennes du pied, ouvertes celles-là ; telles les patins, semelles et mules en bois. Celles-ci servaient de protection de la chaussure, sur laquelle elles étaient sanglées, contre l’humidité ou la poussière.

En Hollande, ces ancêtres des sabots s’appelaient « stillegang » assurant expressement la marche silencieuse.

En fait, elles ont précédé nos galoches en caoutchouc apparues au XXe siècle. Il s’agissait de patins ou de semelles avec un contrefort, fixés au pied par une sangle de cuir. Les « stillegang » sont cités, pour la première fois dans un acte aux archives de Leiden en 1429. En Suisse centrale, on vendait à cette même époque des « Urnerböden » (traduisez : les semelles du canton d’Uri).

Galoches, de type "stillegang", avec des lanières en cuir

Une conclusion s’impose, selon R. Huysecom : le sabot proprement dit ne fut pas porté avant le début du XVIe siècle. Selon d'autres chercheurs médiévistes, la chaussure tout en bois, donc le sabot au sens moderne, pourrait être connue comme une curiosité de danseur ou limité à des emplois discrets, dans des contrées disposant du savoir-faire de fabrication depuis une probable invention technique au XIIe siècle. Son emploi comme chaussure populaire n'a pris un réel essor que du temps d'Anne de Bretagne. Les dénominations précises sabots, sabotines, sabotiers, saboterie, sabotage, sabotière n'auraient été fixées que plus tardivement.

Les essences utilisées varient selon les régions, la résistance et la qualité recherchée du sabot.

Presque partout dans les plaines de la France, on utilisait le bouleau, le peuplier noir, mais aussi le hêtre dur et solide comme dans les pays montagnards, en Ardenne belge ou dans l'est de la France.

En Ardenne belge, pour éviter que les sabots n'aient un poids excessif en raison de l'utilisation de cette essence, on réalisait des sabots ouverts (cou-de-pied découvert) et taillés assez fins, par opposition aux sabots couverts en peuplier fabriqués en France, non loin de là, et dans d'autres contrées. Ces sabots de peupliers, un bois tendre et léger, étaient assez sensibles à l'usure et étaient donc parfois ferrés. L’orme, dont les surfaces étaient moins glissantes que les autres essences, le frêne, ou le pin sylvestre dans les Vosges étaient également fréquemment utilisés.

Sabots ardennais, de type ouvert, Musée du Sabot de Porcheresse

En Flandre et en Hollande, les habitants appréciaient les sabots couverts en bois léger, essentiellement en saule et en aulne, parfois en bouleau. Le bois de saule, léger et mou, pouvait par sa tendresse incruster dès un premier usage de fins gravillons formant ainsi une semelle antidérapante, on pouvait ainsi marcher sur la glace sans glissade ! La grande légèreté des sabots d'aulnes et de saule n'effaçaient pas leur capacité d'absorber l'eau ainsi qu'à la garder. Le bouleau, léger, bon marché, était recherché pour sa solidité et sa résistance ; il était un peu froid en hiver et frais en été, ce qui en faisait de bons sabots d'intérieur.

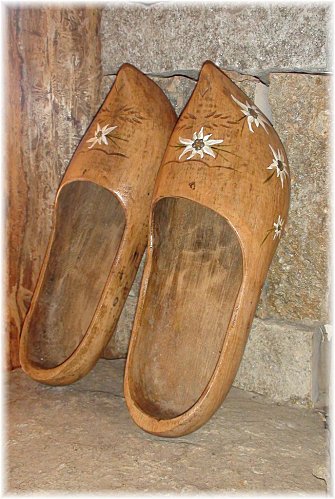

Le noyer et les bois fruitiers comme le pommier, le poirier et le cerisier, permettaient partout d'obtenir les meilleurs sabots, voire des sabots de luxe, légers et finement décorés. L'érable et son bois léger permet aussi la réalisation de sabotines.

En Bretagne, le sabot était beaucoup fabriqué, surtout dans la région de Fougères en Ille et Vilaine. Ces chaussures de bois devenaient lourdes et grossières pour les travaux des champs et ouvragées et sculptées pour les jeunes demoiselles à marier. Ils y étaient souvent fabriqués en bois de hêtre mais aussi en frêne, merisier, bouleau ou peuplier. Le frêne donnait des sabots résistants et le merisier des sabots vernis pour les dames.

Sabots bretons sculptés

Bonjour à tous...

L'Arbre à souhaits...

"Un voyageur très fatigué s’assit à l’ombre d’un arbre sans se douter qu’il venait de trouver un arbre magique, "l’Arbre à Réaliser des Souhaits".

Assis sur la terre dure, il pensa qu’il serait bien agréable de se retrouver dans un lit moelleux. Aussitôt, ce lit apparut à côté de lui.

Étonné, l’homme s’y installa en disant que le comble du bonheur serait atteint si une jeune fille venait masser ses jambes percluses. La jeune fille apparut et le massa très agréablement.

« J’ai faim, se dit l’homme, et manger en ce moment serait à coup sûr un délice. » Une table surgit, chargée de nourritures succulentes.

L’homme se régala. Il mangea et il but. La tête lui tournait un peu. Ses paupières, sous l’action du vin et de la fatigue, s’abaissaient. Il se laissa aller de tout son long sur le lit, en pensant encore aux merveilleux évènements de cette journée extraordinaire.

« Je vais dormir une heure ou deux, se dit-il. Le pire serait qu’un tigre passe par ici pendant que je dors. »

Un tigre surgit aussitôt et le dévora."

Vous avez en vous un Arbre à souhait qui attend vos ordres.

Mais attention, il peut aussi réaliser vos pensées négatives et vos peurs. En tout cas, il peut être parasité par elles et se bloquer. C’est le mécanisme des soucis.

Auteur inconnu

Bonne fête à toutes les Mamans...

Bonne fête Maman... Cadeau de Laure...

Joyeuse fête des Mères... Cadeau de Toinette...

Bouquet de roses... Cadeau de Anne....

Bonjour et bonne journée...

La corde invisible...

Un paysan avec 3 de ses ânes se rendait au marché pour vendre sa récolte. La ville était loin et il lui faudrait plusieurs jours pour l'atteindre.

Le premier soir, il s'arrête pour bivouaquer non loin de la maison d'un vieil ermite. Au moment d'attacher son dernier âne, il s'aperçoit qu'il lui manque une corde. Si je n'attache pas mon âne se dit-il, demain, il se sera sauvé dans la montagne! Il monte sur son âne après avoir solidement attaché les 2 autres et prend la direction de la maison du vieil ermite.

Arrivé, il demande au vieil homme s'il n'aurait pas une corde à lui donner. Le vieillard avait depuis longtemps fait voeux de pauvreté et n'avait pas la moindre corde, cependant, il s'adressa au paysan et lui dit:

"Retourne à ton campement et comme chaque jour fait le geste de passer une corde autour du cou de ton âne et n'oublie pas de feindre de l'attacher à un arbre."

Perdu pour perdu, le paysan fit exactement ce que lui avait conseillé le vieil homme. Le lendemain dès qu'il fût réveillé, le premier regard du paysan fût pour son âne. Il était toujours là! Après avoir chargé les 3 baudets, il décide de se mettre en route, mais là, il eut beau faire, tirer sur son âne, le pousser, rien n'y fit. L'âne refusait de bouger. Désespéré, il retourne voir l'ermite et lui raconte sa mésaventure.

"As-tu pensé à enlever la corde?" lui demanda-t-il.

"Mais il n'y a pas de corde!" répondit le paysan.

"Pour toi oui mais pour l'âne..."

Le paysan retourne au campement et d'un ample mouvement, il mime le geste de retirer la corde. L'âne le suit sans aucune résistance.

*********************************************

Ne nous moquons pas de cet âne.

Ne sommes-nous pas, nous aussi, esclave de nos persuasions (imaginer qu'on "se doit" de faire ceci, ou qu'on " doit être" comme cela, ou la crainte le regard des autres, etc) et pire encore : esclave de nos habitudes mentales (peurs, jalousies, orgueil, envie, etc) ?

Tout ceci n'est pourtant qu'imagination de notre part... car rien ni personne ne nous oblige à quoi que ce soit en réalité, c'est nous qui nous obligeons à certains actes... Dans tous nos actes, nous avons toujours le choix, il ne s'agit que de le vouloir vraiment...

Demandez-vous donc quelle(s) corde(s) invisible(e) vous empêche(nt) de vous exprimer, de vivre, de vous épanouir et de progresser...

Auteur inconnu

Tourisme et histoire -Bordeaux- Chronologie histoire 4-

Bordeaux d'une guerre à l'autre (1914 - 1945)

La première guerre mondiale fait de la ville la capitale provisoire de la France pour la seconde fois de son histoire. De septembre à décembre 1914, le gouvernement se replie à Bordeaux. Les présidences de la République et du Conseil s’installent respectivement dans le palais de la Préfecture et à l’Hôtel de Ville et les ministères, dans divers établissements publics ou hôtels particuliers. Les parlementaires quant à eux siègent dans des salles de spectacle. Chaque jour le conseil des ministres se réunit rue Vital-Carles, au milieu d’une agitation dont l’historien Paul Courteault nous livre un témoignage :

"Chaque matin, les curieux regardaient passer les ministres se rendant au conseil. Et les oisifs étaient pleinement satisfaits lorsqu’ils avaient croisé le général Joffre ou, fumant sa pipe, le général Pau. Ils suivaient aussi avec intérêt l’établissement d’un poste de TSF au sommet d’une des flèches de la cathédrale et de la tour de Saint-Michel." (extrait de La vie économique à Bordeaux pendant la guerre).

Bordeaux, son port, ses monuments,

ses vins. Affiche de 1937, Jean Dupas

(Musée d'Aquitaine)

La situation géographique de son port fait de Bordeaux l’une des bases de ravitaillement. Les travaux d’équipement qui en découlent prennent une nouvelle dimension avec l’entrée en guerre des Etats-Unis en 1917 et le choix du port de Bassens comme base de transport et de ravitaillement des troupes américaines. L’évolution de l’économie bordelaise s’en trouve accélérée dans les années 1920.

Après la reconversion de l’économie de guerre, trois secteurs dominent l’industrie bordelaise : la métallurgie, l’industrie chimique et le secteur agroalimentaire. S’y ajoute bientôt la construction aéronautique. La phase de prospérité de cette décennie est marquée par la création du port autonome de Bordeaux, qu’accompagne la construction de hangars modernes et de quais permettant aux grands transatlantiques d’accoster

Adrien Marquet posant

la première pierre de la maison

collective du jardin public.

(archives municipales)

Désireux d’insérer sa ville dans le courant de modernité qui traverse l’Europe de l’entre-deux-guerres, le maire Adrien Marquet entouré des architectes Jacques d’Welles, Raoul Jourde et Cyprien Alfred-Duprat, lance un programme de grands travaux et d’équipements. Se succèdent entre autres, la réfection des égouts et de l’éclairage public, la macadamisation de rues, la construction des abattoirs, de la piscine Judaïque, de la Bourse du travail, du stade Lescure et d’un nouvel immeuble pour la récente régie municipale du gaz et de l’électricité.

La vie culturelle se caractérise elle aussi par une certaine effervescence dans les théâtres, cabarets, cinémas et salles d’exposition. La vie littéraire est marquée par la figure de François Mauriac.

La crise mondiale des années 1930 n’épargne pourtant pas Bordeaux, entraînant une inflation du chômage que la municipalité tente d’endiguer en poursuivant les grands travaux.

D’un point de vue politique, l’entre-deux-guerres et la seconde guerre mondiale sont marqués par la personnalité du socialiste Adrien Marquet, élu maire en 1925. Ayant rompu avec la SFIO en 1933, il fonde le courant néo-socialiste et joue un rôle dans la vie politique nationale d’abord en participant à un gouvernement d’union en 1934, puis à Bordeaux qui accueille en juin 1940 et pour la troisième fois, le gouvernement replié de Paris. Pétainiste engagé, il prend part au régime de Vichy en tant que ministre de l’Intérieur.

La construction de la Base sous marine

A partir de 1941, l’occupation allemande est en particulier marquée par la construction de la base sous-marine qui constitue un élément clé du "mur de l’Atlantique" destiné à contenir un éventuel débarquement allié. Des réseaux de Résistance mais aussi de collaboration se développent et la communauté juive est durement touchée par des rafles qui s’échelonnent de 1942 à 1944. C’est le 28 août 1944 que Bordeaux est libérée sans combat après un accord passé entre les autorités allemandes et les forces de Libération. Le 29 août, sort le premier numéro du journal Sud Ouest, successeur de la Petite Gironde. Le 17 septembre, le général de Gaulle vient saluer la ville et rendre hommage aux Forces françaises libres, depuis le balcon de l'ancienne préfecture, cours du Chapeau-Rouge.

De nouveaux équilibres (1945 / 2005)

Lors des élections législatives de 1946, Jacques Chaban Delmas, figure de la Résistance, est élu député de la Gironde. Il a 31 ans. L'année suivante, en 1947, il remporte les élections municipales sur une liste radicale soutenue par le Rassemblement du peuple français (RPF) du général de Gaulle, mouvement qu'il rejoindra quelques années plus tard. Sous son impulsion, alors qu'il devient ministre des Travaux publics, du Logement et de la Reconstruction en 1954, la ville se modernise. Pour faire face à l'insalubrité d'un grand nombre de logements, la construction de plusieurs cités est lancée dans l'urgence : Carreire, Claveau, Labarde. Elles sont suivies de constructions modernes que l'on souhaite durables. En 1955, la première cité sort de terre à la Benauge, suivie de celle du Grand-Parc en 1957, de la Cité lumineuse en 1960, pendant que débute une autre décennie de grands travaux : le domaine universitaire, le centre hospitalier universitaire (CHU), les tours de la cité administrative. Entre 1962 et 1966,on creuse Le Lac par draguage dans les espaces marécageux de Bordeaux Nord. Le Parc des expositions y est édifié. Il ouvre en 1969.Sur la Garonne, deux nouveaux ponts sont lancés : le pont Saint Jean en 1965, le pont d'Aquitaine en 1967. En 1969, commence la démolition de l'ancien quartier Mériadeck, entièrement rasé pour faire place à un éclat de ville nouvelle.

Mériadeck, naissance d'un nouveau quartier

Dans le domaine économique, cette nouvelle ère voit le secteur traditionnel de l'agro-alimentaire et des chantiers navals régresser au profit de nouvelles activités. Dès 1947, Marcel Dassault conçoit et fait voler son premier avion d'après-guerre, le MB303, à Bordeaux. Il ouvre une usine à Talence en 1948, une autre à Mérignac en 1950. Juste à côté, le nouvel aéroport civil est mis en service en 1959. Dans les années 1960, un vaste complexe aéronautique et aérospatial naît dans le nord-ouest de l'agglomération. Ce sera le berceau des fusées françaises, celui de la fusée Diamant, transportée de Saint-Médard-en-Jalles jusqu'au désert du Sahara pour mettre en orbite le premier satellite français, le 26 novembre 1965. Bordeaux et sa région sont restées depuis un important pôle spécialisé dans l'aéronautique et le spatial. Les années 1960 verront naître d'autres industries, dans le domaine de la chimie, de la pharmacie, de la construction automobile (Ford en 1973) ou de l'électronique.

Dans les années 1960, Bordeaux s'affirme comme le centre du développement économique de l'Aquitaine, d'autant que la ville a été promue "métropole d'équilibre" en 1964 avec huit autres grandes villes françaises pour contrebalancer la concentration des pouvoirs à Paris. Bordeaux est le centre de décision régional où siègent les nouvelles structures administratives et économiques. L'année 1967 est celle de la création de la Communauté urbaine de Bordeaux (CUB) qui regroupe vingt-sept communes. Les équipements ferroviaires, routiers et portuaires se modernisent. Après les difficultés de l'après-guerre, le trafic du port de Bordeaux connaît, pour un temps, un redressement spectaculaire poussé par le transport des hydrocarbures. Il se déplace vers l'aval à la recherche d'eaux plus profondes. L'avant-port du Verdon est aménagé en 1964, avant les crises pétrolières des années 1970 porteuses de nouvelles épreuves.

La construction du pont d'Aquitaine

Depuis le 15 décembre 1957, l'installation d'un émetteur à Bouliac permet de recevoir la télévision dans l'agglomération. En 1962, Radio Aquitaine produit sa première émission de télévision régionale. Dans le domaine culturel, plusieurs initiatives portent le nom de Bordeaux bien au delà de ses frontières. C'est le cas du Mai musical qui donne sa première en 1950 au Grand Théâtre, en présence de François Mauriac. Il accueille des compagnies dramatiques, des corps de ballet, des orchestres et des solistes réputés. Avec la première semaine de Sigma, en 1965, la ville se lance tous azimuts dans la politique culturelle d'avant-garde. En dix ans, la fréquentation de ce festival passe de 6 000 à 60 000 spectateurs.

Au début des années 1970, la population de l'agglomération passe de 430 000 à 600 000 habitants. De nouveaux arrivants se sont installés lors des décennies précédentes, venus d'Espagne, puis du Portugal ou de l'ancienne Algérie française devenue indépendante en 1962. La ville change. Le nombre d'étudiants augmente considérablement : de 6 300 juste après la guerre à environ 20 000 en 1965.Le campus laisse peu à peu le centre de l'agglomération pour se développer en périphérie, à Talence et à Pessac. Les étudiants manifestent nombreux en mai 1968, bientôt rejoints, comme ailleurs en France, par des travailleurs en grève. Le Grand Théâtre est brièvement occupé. La nuit du 25 mai, des émeutes font 109 blessés, mais à la fin du mois, le mouvement s'essoufle à Bordeaux comme ailleurs.

Le TGV en gare Saint Jean

Les habitudes changent. En 1969, le premier hypermarché de l'agglomération ouvre à Mérignac. Dans les années 1980, les radios libres investissent les ondes. A partir de 1982, l'équilibre des pouvoirs change entre l'Etat, la région, le département et les communes, devenus collectivités territoriales. En 1990 le TGV fait son entrée en gare Saint Jean. La rocade est achevée en 1993 avec l'ouverture du pont François Mitterrand. Quelques années plus tard, la ville se penche sur son passé à travers le procès de Maurice Papon, ancien secrétaire général de la préfecture de la Gironde, de juin 1942 à la Libération. Bordeaux tourne une page d'histoire.

En 1995, Alain Juppé prend la suite de Jacques Chaban-Delmas à la tête de Bordeaux. Il lance un grand programme de rénovation urbaine qui voit notamment revenir le tramway (décembre 2003). En décembre 2004, Hugues Martin lui succède pour deux ans comme premier magistrat de la ville. En octobre 2006,Alain Juppé redevient maire de Bordeaux.

Le tramway de Bordeaux