animaux années 50 antiquité arbres archeologie astrologie astronomie au jardin boissons bonbons bonjour bonsoir

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Animaux - Oiseaux - (58)

· Mythologie Greco-romaine- (74)

· La(les)mode(s) - (17)

· Années 50 - (37)

· Arbres et arbustes (22)

· Préhistoire - (25)

· Bonjour + texte (589)

· Au Jardin - (27)

· Cadeaux de mes ami(e)s - (582)

· Parcs , réserves naturelles, zoos... (49)

- · le symbolisme dans le roman la rose des vents

- · passage obligé minarik

- · les bienfaits et les mefaits des invertebres

- · le symbolisme de la rose des vents dans le roman

- · valerie maurice est elle mariee

- · les bienfaits des invertebres

- · turfvoyance@yahoo.fr

- · gouran tchad

- · bamwisho muhiya jean

- · royauxnorvegiens

Date de création : 27.11.2008

Dernière mise à jour :

08.02.2013

5848 articles

Créa d'amitié... Cadeau de Toinette...

Bonjour et bonne journée à tous...

Donner et recevoir

Donner c’est la plus belle des choses, donner ce qu’on a de meilleur en soi,

donner son rire, sa joie de vivre, sa gaieté, son dynamisme, sa gentillesse, sa

tendresse, sa douceur, son écoute, sa compréhension.

On a tant de belles couleurs en soi qu’on peut offrir à l’autre, il suffit de

tendre la main, de sourire, de dire un mot qui s’envole gracieusement vers

l’autre et dépose sur son cœur un arc en ciel, une fleur, une petite lumière, un

soleil, une étoile…

Recevoir…. Quelle chose délicieuse ! Notre cœur se met à chanter, à danser et on

est heureux. La vie devient belle et on se met à danser !

Donner et recevoir sont des mots inséparables, de vrais amis qui ne marchent pas

l’un sans l’autre. Il faut le savoir et ne pas l’oublier….

(auteur inconnu)

Animaux - Espèces menacées - Le Kakapo -

Le kakapo est l’un des oiseaux les plus étranges et les plus intrigants. C’est le plus gros perroquet, le seul aux mœurs nocturnes et incapable de voler. Il est aussi l’un des dix oiseaux les plus rares.

Avant l’arrivée de l’homme, le kakapo était parfaitement adapté à la vie dans les forêts de Nouvelle-Zélande où, sans prédateurs terrestres, il n’avait pas besoin de voler. Il disparaîtra peut-être sans que l’on sache tout de son curieux comportement.

Le kakapo habite les épaisses forêts de montagne, à haute altitude. Il vit au sol la plupart du temps, se déplaçant à travers la végétation basse en se dandinant. Il demeure dans un territoire qu’il délimite de son odeur musquée et sucrée caractéristique, mais il peut aussi le quitter pour se nourrir ou pour gagner une aire de parade nuptiale.

Dans la journée, le kakapo se repose dans une anfractuosité ou une loge qu’il creuse dans le tapis de feuilles mortes. Dans un recoin au milieu des fougères ou de la mousse, entre les racines d’un arbre, le plumage vert du kakapo se confond si bien que l’oiseau ne peut être repéré (son plumage lui procure un excellant camouflage), à moins qu’il ne bouge.

Si le kakapo perçoit un danger, il se fige jusqu’à ce que le calme revienne. C’est son unique moyen de défense car c’est un oiseau pesant (le plus lourd des perroquets), incapable de voler. Toutefois, cela n’est d’aucune aide face aux hermines et aux chats introduits par l’homme pour qui le kakapo est un gibier facile.

Bien qu’il ne puisse voler, le kakapo est un bon grimpeur. En effet il s’agrippe fermement aux troncs penchés et aux basses branches des arbres avec ses robustes pieds, tout en battant des ailes pour garder l’équilibre. Une fois perché dans un arbre, il peut se lancer et planer jusqu’au sol sur ses ailes déployées, parvenant ainsi jusqu’à une centaine de mètres de son point de départ.

Le kakapo se nourrit surtout de baies et d’arbustes subalpins, de tiges et de racines d’herbes. Les premiers Néo-Zélandais nommaient les secteurs de forêts riches en arbustes à baies « jardins des kakapo ».

Lorsqu’il mange de l’herbe, le kakapo mastique les tiges pour profiter des parties molles et de la sève.

Quand il a terminé, il laisse une balle lâche de matériaux fibreux pendre de la touffe. Ces balles d’herbes mâchonnées, blanchies par le soleil et la pluie, constituent le meilleur indice de la présence de l’oiseau.

Ces végétaux sont peu nutritifs, aussi le kakapo doit-il en manger beaucoup et couvrir de grandes distances pour se ravitailler, allant jusqu’à grimper au sommet des arbres pour grignoter des baies.

Il consomme aussi des fougères, des champignons, des fruits secs, des graines et de petits lézards quand il en trouve.

On pense qu’il absorbe également des fleurs à nectar, les kakapos captifs se régalant d’aliments sucrés. le kakapo peut accumuler une large quantité de graisse corporelle pour emmagasiner de l’énergie.

Les mœurs reproductrices du kakapo sont peut-être les plus curieuses du monde des oiseaux. Il ne niche que certaines années, lorsque la nourriture abonde. Le mâle quitte son territoire et peut parcourir plusieurs kilomètres pour rejoindre d’autres mâles sur une aire de parade collective.

Le kakapo est le seul perroquet et l’unique oiseau néo-zélandais à parader ainsi sur une arène ou « lek ».

Le lek est souvent situé sur une arête dominant une vallée. Chaque mâle aménage un sentier en foulant les herbes de ses pattes et en ôtant avec soin tous les débris. Il creuse ensuite quelques trous dans le sol, de 40 à 50 centimètres de large sur 12 centimètres de profondeur.

Il se tapit dans l’un d’eux, ses plumes ébouriffées vibrant doucement. Puis, après avoir gonflé un sac logé dans sa gorge, il en expulse l’air en émettant un puissant mugissement. Ce son de corne de brume, amplifié par la cuvette, emplit la vallée. Le mâle le répète jusqu’à 50 fois à quelques secondes d’intervalle puis recommence après une pause.

Il peut mugir ainsi plusieurs heures avant qu’une femelle n’arrive. En plus des mugissements, le mâle brait, gronde et ronronne. Il se livre aussi à une curieuse danse. Etalant les ailes et les agitant lentement, il claque du bec et se balance d’un pied sur l’autre tout en faisant les cent pas.

La femelle répond en poussant un « tching-tching », mais ce qui se passe ensuite (la danse nuptiale relatée dans les légendes maories) n’a jamais été observé par des naturalistes modernes.

Après l’accouplement, le mâle et la femelle se séparent et cette dernière creuse son nid au sol parmi les racines d’un arbre. Elle pond deux à quatre œufs sur un matelas de plumes et de poudre de bois et les couve seule.

A l’éclosion, les jeunes sont couverts d’un duvet blanc. Ils restent au nid trois mois entiers. Totalement vulnérables, ils dépendent de la femelle qui se repose près de l’entrée du nid et les nourrit de baies régurgitées, une ou deux fois par nuit. Livrés à eux-mêmes la plupart du temps, les jeunes sont des proies faciles et bien peu survivent.

Dimensions :

Longueur : environ 63 cm ; le mâle est plus grand que la femelle.

Poids : il peut pesé jusqu’à 3 kg.

Reproduction :

Accouplements : habituellement en décembre, en février ou en mai ; mais pas chaque année.

Pontes : 1 ou 2 par an.

Œufs : de 2 à 4 ; ils sont blancs.

Incubation :le temps d’incubation est inconnue.

Majorité sexuelle : sa majorité sexuelle arrive tard vers l’âge de 7 ans

Mode de vie :

Mœurs : il est solitaire ; actif de nuit, au sol.

Régime : des baies, des feuilles, des fruits, des champignons, des racines et de l'herbes.

Cris : le mâle mugit à l’époque des nids ; il peut sifflet, grincer ou miauler le reste du temps.

Longévité : inconnue. Mais plus longue que celle de ses congénères.

Espèces proches :

Le kéa, Nestor notabilis, et le nestor superbe, Nestor meridionalis, sont d’autres perroquets de Nouvelle-Zélande.

Répartition :

Restreinte aux îles Stewart, Codfish et Little Barrier, au large de l’île du Sud, en Nouvelle-Zélande.

Protection :

Il ne subsiste environ que quarante kakapos en 1995. Les autorités compétentes néo-zélandaises ont fait de la sauvegarde des kakapos l’un de leurs buts principaux, par le biais de la reproduction en captivité et de la réintroduction. Grâce au programme de sauvegarde, la population des kakapos a très légèrement augmenté. En 2004 elle était de quatre vingt trois individus. En 2005 les kakapos de l'île Codfish après trois années sans nidification on recommencé à se reproduire ce qui permettra d’accroitre à nouveau leur nombre.

Bonjour et bonne journée à tous...

Sérénité et Paix ...

"Si, pour toi, pardonner vaut beaucoup

plus que la vengeance,

Si tu donnes gratuitement de ton temps

et de ta chaleur, avec ton cœur,

Si, pour toi, un sourire est plus fort que tout

et amène la joie et bonheur,

Si tu prêtes ton oreille au malheureux

tout en gardant ton sourire,

Si tu acceptes la critique,

et l'appliques positivement dans ta vie,

Si tu te réjouis de la joie et du succès de ton voisin

sans l'envier,

Si, pour toi, c'est important de tendre la main

à l'étranger et de le considérer comme un frère,

Si tu partages ton pain en y mettant

un morceau de ton cœur,

Si l'injustice face à autrui te fait aussi mal

que celle que tu subis,

Si pour toi, ce qui lie les hommes est plus fort

et plus important que ce qui les divise,

Si tu préfères l'espérance au soupçon

ou à la déception,

Si, pour toi, l'amour est la grande force

de discussion,

Si le regard d'un enfant désarme encore

et toujours ton cœur,

Sérénité et paix t'entourent”

Auteur inconnu

Patrimoine culturel immatériel de l'humanité - Shashmaqom -

La musique Shashmaqom

Inscrit en 2008 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité

Pays : Ouzbékistan, Tadjikistan

(UNESCO)

Depuis plus de dix siècles, la tradition musicale du shashmaqom est cultivée dans les centres urbains de la région d’Asie centrale autrefois appelée Mâwarâ al-nahr qui correspond au Tadjikistan et à l’Ouzbékistan actuels.

Le shashmaqom, littéralement « six maqams », est un mélange de musique vocale et instrumentale, de langages mélodiques et rythmiques et de poésie. Il est exécuté en solo ou par un groupe de chanteurs accompagnés d’un orchestre composé de luths, vièles, tambours sur cadre et flûtes. L’introduction instrumentale qui ouvre généralement l’œuvre est suivie du nasr, partie vocale principale composée de deux groupes distincts de chants.

Le shashmaqom remonte à l’époque préislamique. Il a été influencé, tout au long de son histoire, par l’évolution de la musicologie, de la poésie, des mathématiques et du soufisme. Le système du maqam a connu un tel succès aux neuvième et dixième siècles que de nombreuses écoles de musique se sont ouvertes, principalement dans la communauté juive, dans la ville de Boukhara, centre historique et spirituel du shashmaqam. Le répertoire du shashmaqom exige des musiciens une formation spéciale car le système de notation classique ne peut consigner que le cadre général. La transmission orale de maître à élève reste donc le moyen privilégié pour préserver la musique et ses valeurs spirituelles.

À partir des années 1970, la plupart des interprètes les plus connus de shashmaqom ont quitté le Tadjikistan et l’Ouzbékistan pour émigrer en Israël et aux États-Unis. Depuis l’accès à l’indépendance des deux pays en 1991, plusieurs mesures ont été prises pour sauvegarder le shashmaqom. Seuls quelques rares musiciens ont conservé les styles d’interprétation locaux enseignés par des professeurs indépendants. Avec la disparition de nombreux maîtres du shashmaqom, la grande majorité des interprètes actuels au Tadjikistan et en Ouzbékistan sont des élèves issus du Conservatoire de Tachkent qui propose des cours de composition.

Patrimoine culturel immatériel de l'humanité - Morin Khuur -

La musique traditionnelle du Morin Khuur

Inscrit en 2008 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité

Pays : Mongolie

(UNESCO)

Le violon à deux cordes appelé morin khuur occupe une place de choix dans la culture nomade mongole. Des sources écrites datant de l’empire mongol des treizième et quatorzième siècles font état d’instruments à cordes au manche orné d’une tête de cheval. L’importance de ce violon va bien au-delà de sa fonction d’instrument de musique, car il était traditionnellement partie intégrante des rituels et de la vie quotidienne des nomades mongols.

La conception singulière du morin khuur est étroitement liée au culte du cheval, cher à ce peuple. Le corps creux de l’instrument, de forme trapézoïdale, est muni d’un long manche dépourvu de frettes et surmonté d’une tête de cheval à son extrémité. Juste sous la tête, deux chevilles font saillie comme des oreilles de chaque côté du manche. La caisse de résonance est recouverte d’une peau de bête, les cordes et l’archet sont en crin de cheval. Le son caractéristique de l’instrument est produit en frottant ou frappant l’archet contre les deux cordes. L’une des techniques de jeu les plus courantes est le tiré-poussé d’archet de la main droite, avec divers doigtés de la main gauche. Il est le plus souvent joué en solo, mais peut aussi accompagner les danses, les chants longs (urtiin duu), les récits mythiques, les cérémonies et les tâches quotidiennes liées aux chevaux. À ce jour, le répertoire du morin khuur a conservé quelques airs (tatlaga) spécifiquement destinés à dompter les animaux. La présence simultanée du ton principal et d’harmoniques a toujours rendu difficile sa transcription en notation classique. C’est pourquoi il est transmis oralement de maître à apprenti travers les générations.

Depuis une quarantaine d’années, la plupart des Mongoles ont émigré vers les agglomérations, loin du contexte historique et spirituel du morin khuur. De plus, l’instrument est souvent accordé pour répondre aux impératifs techniques du concert en salle, ce qui produit des sons plus aigus et plus forts qui éclipsent de nombreuses subtilités de timbre. Heureusement, les communautés pastorales qui vivent encore dans le sud de la Mongolie ont réussi à préserver de nombreux aspects de l’art du morin khuur ainsi que les rituels et coutumes associés.

Bonjour à tous...

Un petit bonheur

Un petit bonheur c’est dès le réveil

de pouvoir se lever et de pouvoir marcher.

C’est d’entendre le chant mélodieux des oiseaux

qui expriment leur joie pour ce jour nouveau.

C’est de voir le soleil pointer à l’horizon

dont les chauds rayons font éclore les bourgeons.

Un petit bonheur c’est le rire de l’enfant

qui nous transmet sa joie d’être là, ici-bas.

C’est d’avoir un ami avec qui partager

les joies et les soucis quelquefois rencontrés.

C’est aussi d’admirer un joli paysage

et savoir apprécier le rythme des saisons.

Tous ces petits bonheurs qui croisent notre chemin,

il faut les attraper, savoir en profiter,

car en leur compagnie la vie est si jolie !

Marie-France Ferrand

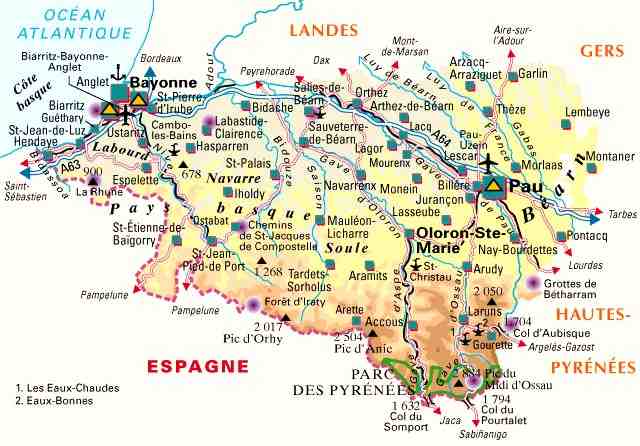

Région - Aquitaine - Présentation -

L'Aquitaine est une région historique et administrative du Sud-Ouest de la France. Elle comprend cinq départements : la Dordogne, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques. Son chef-lieu, Bordeaux, en est aussi la plus grande ville. L'Aquitaine est également une région historique, dont les contours ont évolué au cours du temps. Ses habitants sont les Aquitains.

Étymologie et dénominations

L'hypothèse classique l'explique par "Pays des Eaux" ; cela parait réfutable tant sur le fond que sur la forme :

- la région n'est pas particulièrement riche en eau, son fleuve principal la Garonne a un débit fort irrégulier (parfois fort bas), et le centre de la région (les landes gascones) a été comparé jusqu'au XIXème siècle à undésert de sable blanc.

- hormis le pays basque dont les montagnes arrêtent les pluies de l'Atlantique, le climat de la région est moins pluvieux (et plus ensoleillé) que d'autres régions proches comme la Bretagne plus au Nord, ou les Asturies plus au Sud-Ouest. - sur la forme, Pays des Eaux viendrait du latin Aqua-Terra ; mais alors, pourquoi l'appellation "Aquaterra" n'apparait jamais dans les textes anciens ? - de plus, linguistiquement, comment le mot "aquaterra" aurait été transformé de suite en "aquitania" ?

- une variantede cette hypothèse donne Aqua-Tania, en analogie avec la Mauri-Tania, le territoire des Maures. Là aussi, pourquoi Aqua ou Aquae aurait il été transforméde suiteen Aqui ?

une autre hypothèse est qu'Aquitania signifie tout simplement "le pays des Aquitani" (comme le Périgord est le pays des Petrocoriensis, ou Paris la cité des Parisii).

Et qui seraient ces Aquitani ? Probablement Asquitani serait la transcription phonétique par les Romains du peuple qui se désignait lui même par "Asqueldunac" (Euskaldunak en guispuzkoen), c'est à dire le peuple des Vascons (les ancêtres des Gascons et des Basques). L'approximation phonétique par le conquérant est possible ; par exemple ultérieurement les Anglais transcriront "la Quitaine" en "la Guyenne" !

Une importante cité (Auch) s'appellait initialement "Elimberris" ou "Elliberri", nom à consonnance basque ; elle fut renommée par les Romains en Augusta Auscorum, qui signifie : l'auguste cité des Auscii (des auskadiens) ;

Autre exemple d'influence vasconne : Elne, dans les Pyrénées-Orientales, s'appelait Illiberri c'est à dire la Ville-Neuve.

Les langues régionales de l'Aquitaine sont l’occitan (Aquitaine se dit Aquitània [aki?tanj?] ou [aki?tani]), le basque (Akitania) et le saintongeais, une variété du poitevin-saintongeais (Aguiéne).

Avec ses 41 309 km2, l'Aquitaine est la troisième région métropolitaine française par sa superficie et correspond ainsi à 8 % du territoire national. Région méridionale éloignée de Paris cernée par la chaîne des Pyrénées, le Massif central et l'océan Atlantique, elle correspond, sur le plan physique, au vaste bassin sédimentaire du Sud-Ouest. Au nord, Dordogne et Garonne draînent le vignoble bordelais et les départements de Dordogne, Gironde et Lot-et-Garonne. À l'ouest, se déploient les Landes de Gascogne, territoire naturel à cheval sur les départements de la Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne. Au Sud, sur le piémont pyrénéen, le département des Pyrénées-Atlantiques rassemble Pays basque et Béarn.

Béarn et Pays Basque

Les régions Midi-Pyrénées, Limousin, Poitou-Charentes sont respectivement limitrophes à l'est, au nord-est et au nord. À l'ouest, la région compte 275 kilomètres de côtes, dite « côte d'Argent » ouvertes sur l'océan Atlantique, seulement interrompus par le bassin d'Arcachon et par la baie de Saint-Jean-de-Luz. Au Sud, la chaîne des Pyrénées marque la frontière avec l'Espagne.

La Côte d'Argent

Le climat est tempéré à tendance océanique.

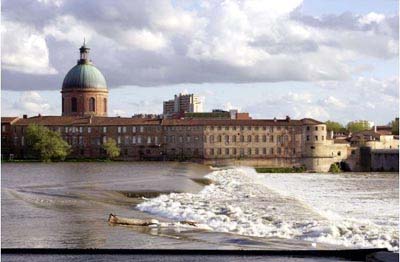

Les principaux cours d'eau sont la Garonne, la Dordogne, l'Adour et le Lot.

La Garonne à Toulouse

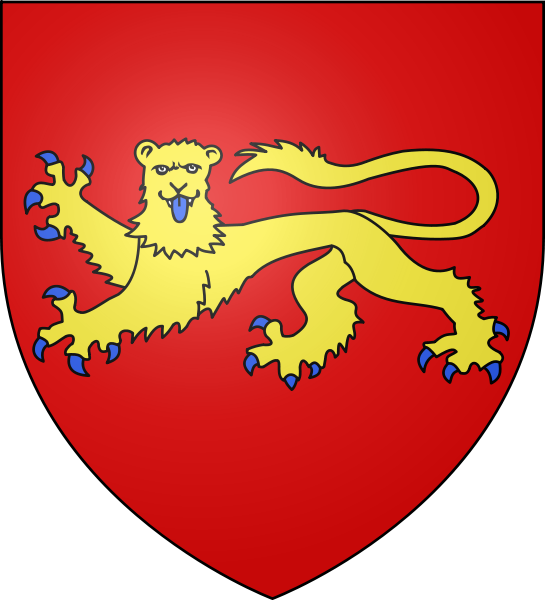

Les « armes de l'Aquitaine et de la Guyenne » historique se blasonnent ainsi : de gueules au léopard d'or, armé et lampassé d'azur.

En 2010, une pièce de 10 € en argent, gravée par Joaquin Jimenez, a été mise en circulation en Aquitaine. Elle représente la carte et le drapeau de la région. Elle a cours légal en France.

Le réseau routier

Autoroutes

- L'A10 - Paris - Bordeaux

- L'A62 - Toulouse - Bordeaux

- L'A63 - Bordeaux - vers l'Espagne

- L'A64 - Toulouse - Briscous

- L'A65 - Langon - Pau

- L'A89 - Libourne - Balbigny - Objectif final Bordeaux - Lyon

- L'A660 - Depuis l'A63 - sud du Bassin d'Arcachon

La traversée des Pyrénées se fait par :

- Le passage transfrontalier Irun-Hendaye, villes où les transports tiennent une place très importante.

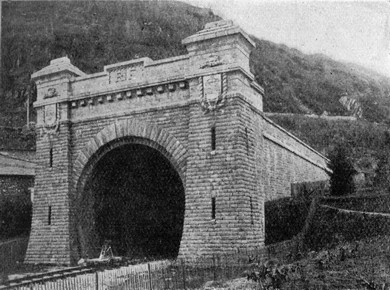

- Le Tunnel du Somport

La tête côté France du tunnel du Somport.

Le réseau ferré

Trois grand axes :

- la ligne Paris - Bordeaux - Madrid par Irun, axe majeur pour l'économie et le transport, ce qui crée des déséquilibres au niveau régional :

- pouvoirs d'attraction de Bordeaux, de Bayonne-Anglet-Biarritz,

- désertification des Pyrénées, de la Dordogne, du département de Lot-et-Garonne.

La ligne Paris - Bordeaux - Madrid par Irun a toujours été une priorité pour les États français et espagnol, aussi il y a une ligne TGV Paris - Tours très rapidement puis jusqu'à Bordeaux et Dax...

- l'axe transversal Bordeaux - Toulouse.

- l'axe transversal Espagne - Italie, par Irun, Pau, Toulouse, Vintimille.

Réseau fluvial

Le canal du Midi est un canal français qui relie la Garonne à la Méditerranée. Il fournit avec le canal latéral à la Garonne une voie navigable (le canal des deux mers) de l'Atlantique à la Méditerranée. Il a été prolongé par le canal du Rhône à Sète.

Canal du Midi à Toulouse

C'est le commerce du blé qui motiva sa construction. Construit au XVIIe siècle, de

1666 à 1681, sous le règne de Louis XIV, sous la supervision de Pierre-Paul Riquet, le canal du Midi est le plus ancien canal d'Europe encore en fonctionnement.

Le transport maritime

Le Grand port maritime de Bordeaux accueille chaque année 1 600 navires et traite environ 9 millions de tonnes de marchandises (dont 4 millions de tonnes d'hydrocarbures). Il accueille également les éléments de l'A380 en transit vers Toulouse.

Port de Bordeaux

Port de Bayonne

Transport aérien

Aéroports internationaux en Aquitaine :

- Aéroport de Bordeaux situé à Mérignac ;

- Aéroport Pau-Pyrénées à Uzein, situé à 17 km au nord-ouest de la ville de Pau ;

- Aéroport de Biarritz-Anglet-Bayonne situé à Anglet.

- Aéroport de Bergerac-Périgord-Dordogne situé à Bergerac. Vols à destination de Paris ainsi que de la Grande-Bretagne

- Aéroport Agen-La Garenne : Vols à destination de Paris

- Aéroport Périgueux-Bassillac : Vols à destination de Paris

Au jardin - Les lavandes -

Les lavandes sont des arbrisseaux dicotylédones de la famille des Lamiacées (ou labiées) et du genre Lavandula, à fleurs le plus souvent mauves ou violettes disposées en épis, dont la plupart des espèces, très odorantes, sont largement utilisées dans toutes les branches de la parfumerie. Elles poussent surtout sur les sols calcaires secs et ensoleillés, à l'exception de L. stoechas, qui préfère les sols siliceux.

Toutes les lavandes sont des plantes mellifères, très recherchées par les abeilles.

Venue de l'ouest du bassin méditerranéen, la lavande était déjà utilisée par les Romains pour conserver le linge et parfumer les bains. En Provence, la lavande fut utilisée dès le Moyen Âge, pour la composition de parfums et celle des médicaments, mais c'est à partir du XIXe siècle que la culture se développe.

L'essor de la production française d'huile essentielle de lavande fine est lié à l'implantation de parfumeries dans la région de Grasse. La mise en culture organisée systématique du lavandin, dans les années 1950, prendra ensuite le relais.

La culture de la lavande du Quercy apparaît également sur les derniers versants du sud-ouest du Massif Central avant 1936 à Roquecor dans le Tarn-et-Garonne. A son apogée dans les années 50 et 60, seuls quelques cultivateurs perpétuent depuis cette tradition.

Après plusieurs crises qui entraînent la chute de la production et une régression des cultures, les plantations sont relancées par la stabilisation des surfaces à cultiver et le développement des moyens de distillation.

Si les noms latins des lavandes ne posent plus guère de problèmes, il n'en va pas de même avec les noms courants. La même lavande devient française, anglaise ou espagnole selon le pays où elle est classée. On distingue quatre espèces principales :

Lavandula angustifolia, ou lavande vraie. Noms anciens : L. officinalis, L. vera. Autres noms usuels : lavande anglaise (certains auteurs préférant donner ce nom à l'espèce L. dentata), lavande des Alpes, lavande fine. C'est la meilleure des lavandes pour la qualité de son huile essentielle. À l'état sauvage, elle pousse surtout en Provence, mais elle peut être cultivée dans des régions plus septentrionales, d'autant qu'il en existe de nombreux cultivars. C'est un arbrisseau buissonnant pouvant atteindre 1 m de hauteur. Les feuilles, linéaires et de couleur gris-vert, ont une longueur variant entre 3 et 5 cm. Lors de la floraison (avril-mai), la plante développe de longs pédoncules non ramifiés terminés par des épis dont la couleur varie du mauve pâle au violet. Seule l’huile essentielle issue de cette production sur une zone déterminée bénéficie de l’Appellation d'origine contrôlée (AOC), huile essentielle de lavande de Haute-Provence. On recense environ 4 000 hectares cultivés dans les 4 départements producteurs.

Lavandula augustifolia

Lavandula latifolia, ou lavande aspic. Nom ancien : L. spica. Par rapport à la précédente, ses feuilles sont plus larges (elliptiques) et très odorantes. La floraison est plus tardive (juin-août), et les fleurs ont une odeur très camphrée. Elles poussent à l'extrémité de tiges ramifiées, ce qui est le moyen le plus sûr de la différencier de la lavande vraie. Elle est beaucoup moins appréciée en parfumerie.

Lavandula latifolia

Lavandula hybrida, ou lavandin, hybride naturel entre L. angustifolia et L. latifolia. C'est la troisième des lavandes provençales. Découvert un peu par hasard, il a été cultivé à partir des années 1930. Le lavandin est aujourd'hui l'espèce la plus cultivée, car sa fleur est plus productive en huile essentielle que la lavande vraie. Son essence de bonne qualité olfactive est plus camphrée que celle de la lavande, elle est très utilisée dans la parfumerie industrielle. Au cours des années, plusieurs variétés de cet hybride ont été sélectionnées et reproduites par bouturage. Les surfaces cultivées en lavandins sont estimées à 17 000 hectares. Les variétés les plus cultivées actuellement sont :

Lavandin Grosso 80% des surfaces en lavandins

Lavandin Abrial 10%

Lavandin Super 10%

Lavandin

Lavandula stoechas, ou lavande stéchas, lavande papillon, cantueso (nom surtout donné à la sous-espèce L. stoechas pedunculata). À l'état sauvage, c'est certainement la lavande dont le territoire géographique est le plus vaste (tout le pourtour méditerranéen). Mais elle n'est d'aucune utilité en parfumerie : elle sent un peu le camphre, et rien d'autre. Elle se distingue des espèces précédentes par deux caractéristiques : d'une part elle apprécie surtout les terrains siliceux, notamment le schiste; de l'autre elle possède à l'extrémité de ses épis de grandes bractées violettes, souvent plus foncées que les fleurs proprement dites. Floraison : avril-juillet.

Lavandula stoechas

Autres espèces ou sous-espèces :

Lavandula viridis, de forme similaire à L. stoechas, portant également des bractées. Feuillage plus vert, fleurs le plus souvent blanches. Pousse en Espagne et au Portugal.

Lavandula viridis

Lavandula pinnata, originaire des îles Canaries.

Lavandula pinnata

Lavandula lanata, lavande laineuse (sud de l'Espagne).

Lavandula lanata

Lavandula dentata, lavande dentée, appelée parfois « lavande anglaise », caractérisée par ses feuilles très découpées.

Lavandula dentata