animaux années 50 antiquité arbres archeologie astrologie astronomie au jardin boissons bonbons bonjour bonsoir

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Animaux - Oiseaux - (58)

· Mythologie Greco-romaine- (74)

· La(les)mode(s) - (17)

· Années 50 - (37)

· Arbres et arbustes (22)

· Préhistoire - (25)

· Bonjour + texte (589)

· Au Jardin - (27)

· Cadeaux de mes ami(e)s - (582)

· Parcs , réserves naturelles, zoos... (49)

- · le symbolisme dans le roman la rose des vents

- · passage obligé minarik

- · les bienfaits et les mefaits des invertebres

- · le symbolisme de la rose des vents dans le roman

- · valerie maurice est elle mariee

- · les bienfaits des invertebres

- · turfvoyance@yahoo.fr

- · gouran tchad

- · bamwisho muhiya jean

- · royauxnorvegiens

Date de création : 27.11.2008

Dernière mise à jour :

08.02.2013

5848 articles

Bonne journée... Cadeau de Anne...

La(les)mode(s) - Costume au XVIIe siècle - (2)

La mode de 1590 à 1645

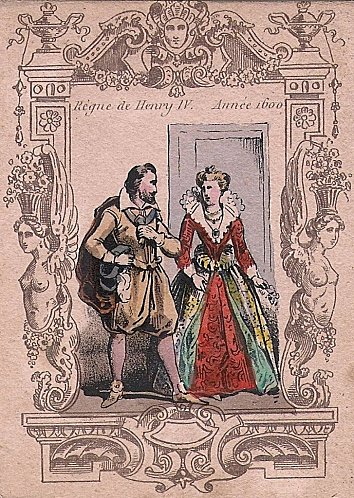

De 1590 à 1645, le costume va passer du luxe sous Henri IV à l'austérité sous Louis XIII.

Le costume au début du siècle

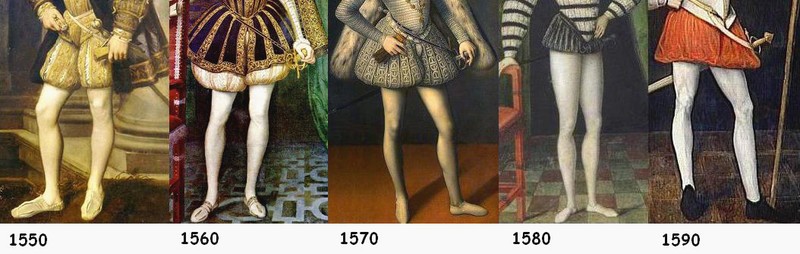

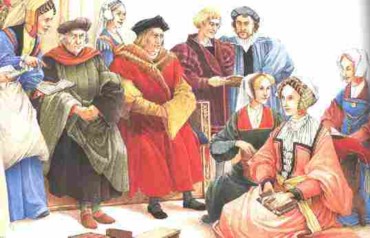

Le costume masculin et féminin au début du siècle montre peu de changements par rapport au costume de la période précédente.

Le costume masculin se compose du pourpoint (vêtement d'homme qui couvre le torse jusqu'au-dessous de la ceinture) ; ce pourpoint est arrondi dans sa partie inférieure, comporte des épaulettes et des ailerons (manches très courtes au-dessus de l'épaule), à petites ou grandes taillades (Fente aux manches qui laissent apercevoir la doublure).

un collet (col ou collerette) droit avec une fraise tantôt ronde, tantôt souple et tombante, ou alors un collet monté ou rotonde.

Lestrousses (haut-de-chausses court et relevé) se font remplacer par les chausses dites en bourses ou par d'autres plus allongées dites à la gigotte et à la vénitienne.

À la fin du XVIe siècle, le costume français est influencé par la mode espagnole : c'est l'austérité espagnole contre l'extravagance des Valois. Il reste au début du XVIIe siècle encore quelques éléments de la Renaissance, dont dans le costume féminin les crevés (ou taillades), qui étaient à la mode sous François Ier.

Henri IV par Pourbus.

Dans la mode féminine, les manches sont volumineuses. Le célèbre vertugadin se métamorphose : d'abord bourrelet (sorte de petit coussin) porté sur les hanches,

il devient un plateau, toujours porté sur les hanches.

La jupe est très froncée à la taille. Tous ces éléments donnent à la silhouette féminine une forme de tambour. Pourtant, au début du XVIIe siècle, on ne peut pas encore entr'apercevoir l'apparition d’une mode nouvelle. Cette dernière n'est jamais figée et d'influences politiques et économiques en nouvelles tendances artistiques ou intellectuelles, elle ne cesse d'évoluer.

Portrait de Anna Boudaen Courten, par Salomon Mesdach. 1619.

Au XVIIe siècle, les bourgeois sont à l'affût des modes lancées par les gens de la noblesse. Sous Louis XIII, tout le monde souhaite être élégamment vêtu et tous les hommes veulent porter l'épée. Les bourgeois, catégorie sociale apparue au XIIe siècle, possèdent parfois une fortune plus que confortable, leur permettant d'acquérir des tissus onéreux portés par la noblesse. Il existe donc une forte imbrication de ces deux catégories sociales, particulièrement visible au travers des évolutions vestimentaires.

Le costume constituant un indicateur du rang social d'un homme, la noblesse surenchérit de luxe et d'extravagance. Afin de ne pas être confondus avec les bourgeois et dans le but de maintenir un certain prestige, les nobles élaborent différentes stratégies distinctives : par exemple, ils se changent tous les jours ce qui, bien entendu, a un prix très élevé surtout lorsqu'une fortune est malmenée par une dépréciation de la monnaie. De ce fait, les gens de la noblesse utilisent des bas à bottes de drap et non de soie, plus coûteuse et plus fragile. Les bourgeois imitent alors cette mode qui, néanmoins, vise à restreindre les dépenses. On perçoit ici clairement la combinaison de différents facteurs sociaux, économiques et esthétiques dans ces évolutions.

De nombreux édits et règlements tentent d'enrayer ce phénomène de surenchérissement. Ils visent à réguler et à canaliser ces comportements de distinction en spécifiant, par exemple, quels tissus doivent être portés ou en prohibant broderies, dentelles, ornements en or ou en argent. Pour illustration, un règlement indique que les bourgeois ne doivent pas avoir plus d'un laquais, habillé de bure brune et non de drap teint. Certaines matières, telles que le velours, sont interdites aux laboureurs et aux gens de basse condition. Toutefois, les lois somptuaires sont très rarement suivies par la société parisienne.

Sous Louis XIII

Sous Louis XIII (1610-1643), les costumes masculin et féminin s'orientent vers moins de garniture, privilégiant une sobriété élégante.

L'édit somptuaire de 1633 enlève toutes extravagances et recommande fortement une mode austère : des étoffes unies, des manchettes et des cols sans dentelles. Le caractère très pieux de Louis XIII semble avoir influé la mode dans ce sens.

Le pourpoint est uni ou à taillades et il possède des basques longues (tassettes). Il se boutonne en haut et s'ouvre sur le devant en bas pour laisser entrevoir le jabot (en lin ou en dentelle) de la chemise. Les manches sont tailladées ou fendues dans la longueur pour laisser voir la chemise ; elles se resserrent aux poignets.

Les haut-de-chausses s'arrêtent aux genoux, étant soit serrés sur la jambe, soit laissés flottant en pantalon.

Charles Ier roi d'Angleterre (1625-1649) par Daniel Mytens.

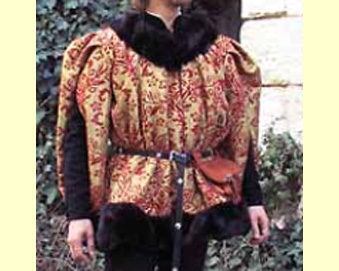

La cape ou désormais manteau se porte sur les deux épaules ou sur une (à la Balagny). Il existe plusieurs sortes de manteaux dont : la hongreline (doublée de fourrure), la casaque et le rochet. Le caban du XVe siècle reste en vogue.

Hongreline

Ce " tournant d'austérité " n'élimine pas pour autant toutes les fantaisies. Ainsi, les bas en soie existent de toutes les couleurs et les chaussures sont travaillées de manière à laisser apercevoir les bas de soie. Pour l'hiver ainsi que pour la chasse, les bas sont en laine. Les bas à bottes sont en toiles et se mettent par-dessus celui en soie ; ils sont dits à étrier lorsqu'ils sont sans bout et sans talon. Les bas à bottes ont dans leur partie haute un entonnoir en dentelle qui se met par dessus l'entonnoir de la botte.

La silhouette de la femme se métamorphose : l'emplacement de la taille se rehausse et les épaules s'élargissent.

Le corps de jupe (c’est-à-dire la partie haute de la jupe, le corsage) est baleiné avec un plastron rigide dont la pointe déborde sur le bas de jupe (deuxième partie de la jupe). Ce plastron est recouvert de busquière.

Le corps de jupe et le bas de jupe sont toujours de couleurs claires et à motifs alors que la robe (par-dessus la jupe) est noire. Celle-ci possède des mancherons fendus et noués au coude sur la manche du corps.

Portrait de Marguerite de Lorraine par Anthonis van Dyck (1599-1641).

La robe s'ouvre sur la jupe ou cotte. Cette dernière est parfois relevée sur la cotte de dessous. Ces trois jupes l'une sur l'autre s'appellent respectivement : la modeste (avec des mancherons garnis de rubans), la friponne et la secrète (en dessous).

Les dessous que portent les femmes n'ont pas beaucoup changé et se composent d'une chemise et du caleçon du XVIe siècle, auquel sont rattachés les bas.

La(les)mode(s) - Costume au XVIIe siècle - (1)

L'expression costume au XVIIe siècle désigne un tournant de l'histoire du costume : progressivement, un nombre croissant de personnes commencent à s'habiller d'une manière qui change assez rapidement, indépendamment des nécessités vestimentaires et des traditions locales. Ce phénomène européen prélude à l'apparition de la mode dans les sociétés occidentales.

La période de la Renaissance marque en France le passage du Moyen Âge à l'époque dite moderne. La Renaissance française est due à l'influence directe de la Renaissance italienne et par l'entremise des guerres d'Italie. La Renaissance change la façon de vivre et de penser le monde et l'homme en France. Le costume reflète lui aussi ces changements.

À la Renaissance, le costume est largement influencé par la mode italienne qui lui donne élégance, luxe et raffinement des étoffes. Cette période inscrit dans la mode française plus de légèreté et de couleurs, rompant avec la relative austérité qui prévalait jusqu'alors.

Au XVIe siècle, le costume en France subit une autre influence, celle de l'Espagne, pays alors puissant grâce à ses découvertes en Amérique. L'Espagne, surchargée d'or, d'argent et de perles, promulgue lois et édits pour restreindre les excès de richesses des costumes. La mode est alors aux vêtements noirs et à la sobriété.

Le XVIIe siècle oscille entre austérité et extravagance. Dans ce siècle, la mode française et hollandaise se répercutent plus ou moins fortement dans toute l'Europe grâce à des politiques économiques et commerciales de grande ampleur. Ces deux pays n'exportent pas seulement des denrées consommables mais aussi un état d'esprit, une façon de considérer le monde à travers l'art en général, en particulier à travers la manière de concevoir les costumes.

Néanmoins, le costume féminin durant ce siècle évolue beaucoup moins que l'habillement masculin qui subit d'importantes transformations. Il faut attendre le début du XVIIIe siècle pour que le costume féminin connaisse des modifications substantielles.

Le début du XVIIe siècle est marqué par les guerres mais aussi par des économies florissantes et par l'apparition d'importants courants artistiques.

De 1590 à 1715, l'Europe est secouée par de nombreux conflits politiques et religieux. Le XVIIe siècle voit l'arrivée d'une esthétique nouvelle et d'une conception différente de la vie (l'humanisme de la Renaissance aboutit à la réforme donc à d'autres façons de réfléchir, d'autres systèmes de pensée ; par ailleurs la découverte d'un nouveau continent élargit le monde). Le costume subit de nombreuses influences : celle de la politique mais également celle de la situation économique caractérisée par l'apparition et le développement de nombreuses manufactures ainsi que par l'optimisation progressive des techniques de production. Parallèlement, différents courants intellectuels et artistiques apparaissant au cours de ce siècle. Leur impact sur l'habillement sera également important.

Après une phase de démesure, les courants artistiques vont faire place à la sobriété.

Le baroque puis le classicisme donnent le ton au costume. Entre 1625 et 1670, sous l'influence du baroque, le costume use d'imagination et de virtuosité : absence de mesure, recherche de mouvement, d'opposition, de liberté. Ainsi le costume évite la froide retenue réformiste et celle de la Contre-Réforme : il puise dans la profusion de détails, dans l'outrance qui ira jusqu'à la préciosité. La symétrie et l'équilibre ne sont plus de mise.

Ces influences se font plus ou moins sentir selon les pays : la France, les Flandres, l'Espagne et l'Europe centrale sont les pays les plus sensibles aux évolutions baroques qui se présentent dans les arts. Les pays de religion réformée (Angleterre, États nordiques, Allemagne du nord et bientôt l'Amérique) sont moins touchés.

Après 1670, le classicisme influe à son tour le costume. En opposition à « l'anarchie baroque », ce courant artistique vise plus de clarté et plus de dignité.

Cette évolution dans le costume et dans l'art en général pourrait être également mise en parallèle avec l'établissement de régimes d'autorité.

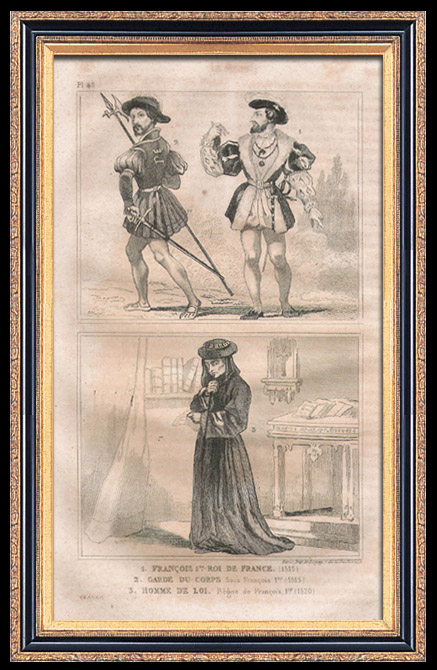

La France va influencer de manière importante l'évolution du costume européen. Après l'Italie et l'Espagne, la France et la Hollande vont à leur tour inspirer la mode de ce siècle. L'influence de la France dans la mode passe par l'extension de sa politique internationale et par le renforcement de ses politiques économiques et commerciales. On peut voir dans cette situation l'effet d'une politique forte expansionniste. Le rayonnement du costume français sur toute l'Europe se fait en trois étapes : il commence sous le règne d'Henri IV (1589-1610),

Costume sous Henri IV

il s'étoffe sous Louis XIII (1610-1643)

et devient absolu avec Louis XIV (1661-1715)

Lorsque Henri IV arrive au pouvoir, la France est affaiblie par les guerres de religion qui durent globalement pendant toute la seconde moitié du XVIe siècle. Pourtant, après plusieurs années de déclin, la France au début du XVIIe siècle retrouve la paix qui sera favorable à l'économie en général.

S'agissant du costume, Henri IV a par exemple développé les industries de soies.

Le règne de Louis XIII est marqué par l'abaissement des grands et des protestants. En effet, ce roi souhaite redresser l'autorité de l'État, réaliser l'unité religieuse en brisant l'État dans l'État, c’est-à-dire le groupe protestant formé sous la régence autour des Rohan. De même, Louis XIII désire restaurer la religion et purifier les mœurs.

Dans la continuité, Louis XIV s'attelle à accroître la puissance de la France en Europe en jouant sur deux leviers : la politique, par la puissance militaire et la culture. Il met en place un état centralisé et absolu ; la Cour de Versailles lui permet de contrôler les nobles. De même, l'économie dessert de nouveau favorablement l'expansion de la mode française : le colbertisme, variante du mercantilisme, associé au protectionnisme permet d'augmenter les exportations et de baisser les importations.

Bonjour et bonne journée à tous...

La leçon de l'Aigle...

L'aigle a la plus longue vie de tous les spécimens de son espèce : Il peut vivre jusqu'à 70 ans.

Mais pour atteindre cet âge, l'aigle doit prendre une difficile décision en atteignant 40 ans :

1 - Ses longues serres devenues trop flexibles ne peuvent plus se saisir de la proie qui lui sert de nourriture.

2 - Son long et pointu bec devient trop coudé.

3 - Ses ailes sont devenues trop lourdes en raison de leurs nombreuses anciennes plumes épaissies, et elles rendent son vol difficile.

Alors, l'aigle fait face à un choix difficile :

mourir ou passer par un processus douloureux de changement qui durera 150 jours... soit 5 longs mois.

Ce processus exige que l'aigle vole jusqu'en haut d'une montagne sur son nid. Là, l'aigle va frotter et frapper son bec contre une roche jusqu'à ce qu'elle l'érode. Après cela, il attendra la repousse d'une corne neuve et rigide qui formera un nouveau bec.

Ensuite, il tentera d'arracher et d'user ses serres. Après cela de nouvelles serres se développeront selon un processus de repousse permanente.

Puis encore, l'aigle commencera à plumer ses plumes âgées. Après cela, des plumes neuves plus légères et plus souples repousseront.

Et enfin, après ces cinq mois de douloureuse patience, l'aigle prendra son vol célèbre de renaissance et pourra vivre ses 30 années supplémentaires.

Pourquoi le changement est-il parfois nécessaire pour nous aussi ? Souvent, pour survivre, nous devons, nous aussi, commencer un processus de changement. Nous devons alors parfois douloureusement nous débarrasser de veilles habitudes, souvenirs, coutumes. C'est seulement libéré du fardeau du passé que nous pouvons alors profiter du présent et de l'avenir.

C'est la leçon de l'aigle.

Auteur inconnu : texte de tradition amérindienne

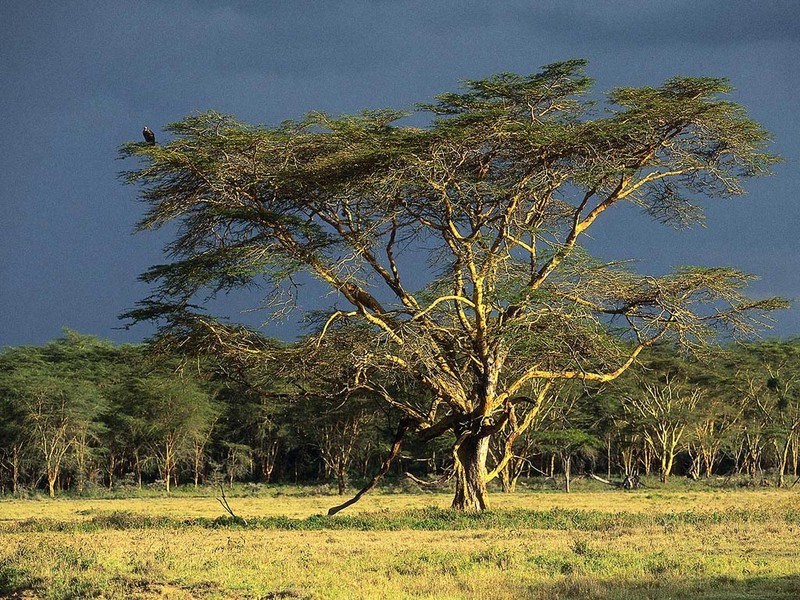

Ecosystèmes - Savane -

Les savanes constituent un biome des zones semi-arides de la planète. Ce sont des écorégions où dominent les forêts claires tropicales et subtropicales.

La savane proprement dite est une formation végétale composée de plantes herbacées vivaces de la famille des Poacées (Graminées). Elle est plus ou moins parsemée d'arbres ou d'arbustes. Selon la densité (dans l'ordre croissant) des espèces ligneuses, on parle de savane arbustive, de savane arborée, puis de forêt claire, la transition se faisant en général de manière progressive.

Savane arbustive

Savane arborée

Forêt claire

Les paysages de savanes se trouvent principalement en Afrique dans le domaine soudanien, mais aussi en Asie, dans les régions centrales de l'Inde, en Amérique du Sud, notamment au Brésil et en Australie. Les cours d'eau traversant la savane sont bordés de forêts-galeries dépassant rarement quelques centaines de mètres de large.

La savane se développe sous un climat tropical caractérisé par l'alternance d'une saison humide et d'une saison sèche plus courte, propice aux incendies.

Les herbes sont surtout des Graminées en touffes ou en plaques avec bourgeons à la surface du sol. Les espèces les plus fréquentes dans la savane africaine sont l'Herbe à éléphant (Pennisetum),

l'Herbe à paillottes (Imperata),

l'Andropogon...

En saison des pluies, au maximum de leur croissance elles peuvent dépasser 3 mètres de haut. Leurs racines forment souvent un feutrage de plusieurs dizaines de centimètres de profondeur qui interdit l'installation d'autres espèces, mais qui leur permet de résister aux feux naturels ou anthropiques.

Ces feux, périodiquement pendant la saison sèche, parcourent la savane.

Les arbres, qui sont presque tous à feuilles caduques, ont une écorce épaisse et drageonnent facilement. Les plus emblématique, en Afrique, sont les Baobabs.

On y trouve aussi des Acacias, des Palmiers…

Acacia

Palmiers

Par convergence évolutive, plusieurs espèces d'arbres ont acquis la possibilité de stocker l'eau dans leur tronc, pendant plusieurs mois, pour résister à la sécheresse. Les herbacées, elles, meurent. Leurs graines renaissent aux premières pluies de la saison humide.

Dans ce biome, il existe plusieurs centaines d'espèces d'insectes qui jouent un rôle très important pour la faune et les végétaux. En effet, les grands herbivores des savanes sont très nombreux et sans la présence des insectes leur fumier recouvrirait une grande partie du sol des savanes.

Il a été démontré que 16 000 scarabées arrivent à manger, enterrer et déplacer un monceau de 1,5 kg de fumier d'éléphant dans l'Est de l'Afrique en deux heures.

La pollinisation est aussi un autre grand rôle des insectes dans les savanes. Il y a plus de 94 espèces pollinisatrices seulement pour une espèce d'Acacia.

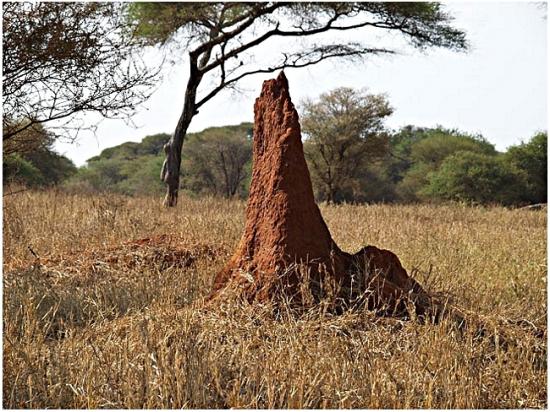

Termitière

Les termites sont aussi très importantes dans cet écosystème, car elles transforment et aident la décomposition de l'herbe vieille et sèche. Elles ont donc un rôle de détritivores.

Les sols de savane sont très variés : sols ferrugineux rouges avec des oxydes de fer et du manganèse ; les sols à horizon de concrétionnement avec une cuirasse en profondeur, qui peut réapparaître en cas d'érosion et qui donne le bowal ; les sols noirs où la matière organique est mélangée à l'argile là où le drainage est médiocre (en particulier dans le Dekkan indien).

Selon l'importance des arbres, on distingue :

- la savane herbeuse africaine ou campo limpo du Brésil

- la savane arborée africaine ou campo cerrado brésilien ou llanos du Venezuela

llanos

- le cerradao brésilien ou scrub

Cerrado

Bon vendredi... Cadeau de Toinette...

Bonjour à tous...

Le Ciel et l'Enfer

Un homme, son cheval et son chien se promenaient sur une route. Alors qu’ils passaient près d’un arbre gigantesque, un éclair les frappa, et ils moururent tous foudroyés.

Mais l’homme ne comprit pas qu’il avait quitté ce monde, et il continua à marcher avec ses deux bêtes ; les morts mettent parfois du temps à se rendre compte de leur nouvelle condition…

La route était très longue, la pente abrupte, le soleil était fort, ils transpiraient et avaient grand soif. Ils avaient désespérément besoin d’eau. Au détour du chemin, ils aperçurent une porte magnifique, tout en marbre, qui conduisait à une place pavée d’or, au centre de laquelle il y avait une fontaine d’où jaillissait une eau cristalline.

Le voyageur s’adressa à l’homme qui gardait l’entrée.

- Bonjour. Quel est cet endroit, si beau ?

– Ici c’est le Ciel.

– Heureusement que nous sommes arrivés au Ciel, nous avons terriblement soif.

– Vous pouvez entrer et boire l’eau à volonté.

- Mon cheval et mon chien ont soif eux aussi.

– Je suis vraiment désolé, mais ici on ne laisse pas entrer les animaux.

L’homme en fut désappointé parce que sa soif était grande, mais il ne boirait pas tout seul ; il remercia et reprit sa route. Après qu’ils eurent beaucoup marché, épuisés, ils atteignirent une place, dont l’entrée était marquée par une vieille porte, qui donnait sur un chemin de terre bordé d’arbres.

À l’ombre d’un arbre, un homme était couché, la tête couverte d’un chapeau, peut-être endormi.

- Bonjour – dit le voyageur. – Nous sommes assoiffés, mon cheval, mon chien et moi.

– Il y a une source dans ces pierres, dit l’homme, indiquant l’endroit. Vous pouvez boire à volonté.

L’homme, le cheval et le chien se rendirent à la source et apaisèrent leur soif. Ensuite il revint dire merci.

- Au fait, comment s’appelle cet endroit ?

– Ciel.

– Ciel ? Mais le gardien de la porte en marbre a dit que c’était là-bas le ciel.

– Ça ce n’est pas le ciel, c’est l’enfer.

Le voyageur était perplexe.

- Vous devriez empêcher cela ! Cette information mensongère doit causer de grandes confusions ! »

L’homme sourit :

- Pas du tout. En réalité, ils nous font une grande faveur. Parce que là-bas restent tous ceux qui sont capables d’abandonner leurs meilleurs amis…

Un conte de Paulo Coelho

tiré du Livre

" Le démon et mademoiselle Prym "

Patrimoine culturel immatériel de l'humanité-Gbofe Afounkaha

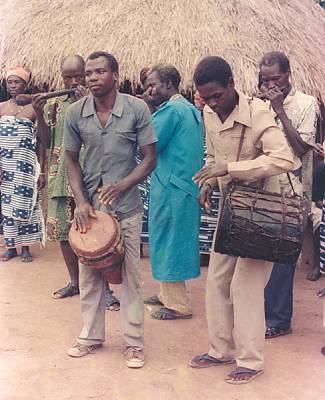

Le Gbofe d’Afounkaha – la musique des trompes traversières de la communauté Tagbana

Inscrit en 2008 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité

Pays : Côte d’Ivoire

(UNESCO)

Le Gbofe se pratique principalement dans le village d’Afounkaha, au sein de la communauté Tagbana. Le terme Gbofe désigne à la fois l’instrument, la trompe traversière, et les musiques, les chants et les danses qui y sont associés.

Les trompes sont fabriquées dans des racines recouvertes de peau de vache. Au nombre de six et de tailles croissantes (50 à 70 cm), ces trompes émettent une gamme de sons capables de reproduire des mots de la langue tagbana, mots qui sont ensuite « traduits » par les chœurs de femmes. Les trompes et le chant sont accompagnés par des tambours qui marquent le rythme et donnent sa structure au Gbofe.

Il est exécuté lors des cérémonies rituelles et traditionnelles. Les messages qu’il transmet varient selon les circonstances : éloge, amour, satire, deuil, préceptes moraux ou éducatifs. Il a assuré un rôle très important en inspirant le respect à l’égard des gardiens de la tradition et en conférant un sentiment d’identité aux communautés. Tous les exécutants du Gbofe suivent un apprentissage et, si la transmission du savoir-faire est le plus souvent filiale, de jeunes talents peuvent se joindre aux répétitions.

La pratique du Gbofe a disparu de plusieurs régions de Côte d’Ivoire en raison de la guerre, de l’exode rural et de l’industrialisation. Bien qu’elle ait été réintroduite dans certaines communautés, elle est aujourd’hui menacée de disparition. Les jeunes sont en effet de moins en moins sensibles à cette tradition. Ainsi, les détenteurs des connaissances rituelles et le savoir-faire nécessaire à la fabrication des instruments se font de plus en plus rares, de même que le nombre de personnes maîtrisant l’art et les techniques de la danse, des chants et de la musique.

Patrimoine culturel immatériel de l'humanité-Géants et...

Géants et dragons processionnels de Belgique et de France

Inscrit en 2008 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité

Pays : Belgique, France

(UNESCO)

Les processions traditionnelles d’immenses effigies de géants, animaux ou dragons recouvrent un ensemble original de manifestations festives et de représentations rituelles. Apparues à la fin du quatorzième siècle dans les processions religieuses de nombreuses villes européennes, ces effigies ont conservé un sens identitaire pour certaines villes de Belgique (Ath, Bruxelles, Dendermonde, Mechelen et Mons) et de France (Cassel, Douai, Pézenas et Tarascon) où elles restent des traditions vivantes.

Ces géants et dragons sont de grands mannequins pouvant mesurer jusqu’à neuf mètres de haut et peser jusqu’à 350 kg. Ils représentent des héros mythiques ou des animaux, des métiers ou des figures locales contemporaines, des personnages historiques, bibliques ou légendaires. Le combat de Saint George contre le Dragon est mis en scène à Mons, le cheval Bayard issu du cycle de Charlemagne défile à Dendermonde, tandis que Reuze Papa et Reuze Maman, personnages populaires et familiaux, paradent à Cassel.

Les processions, qui associent souvent des cortèges laïcs à des cérémonies religieuses, diffèrent d’une ville à l’autre mais obéissent chacune à un rituel précis où le géant a trait à l’histoire, à l’origine légendaire ou à la vie de la cité.

Géants et dragons animent ainsi au moins une fois par an des fêtes populaires dont ils sont les acteurs principaux, chaque effigie ayant sa fête à une date fixe. Ils mettent en scène des histoires et dansent dans les rues, accompagnés de fanfares et de groupes de personnes costumées.

La foule suit le cortège et nombreux sont ceux qui participent aux préparatifs à différentes étapes de la fête. La création d’un géant, de même que son entretien permanent, nécessite des heures de travail et la maîtrise de plusieurs techniques en raison de la variété des matériaux utilisés.

Si ces manifestations ne sont pas menacées de disparition dans l’immédiat, elles subissent toutefois un certain nombre de pressions telles que la transformation des centres urbains et l’afflux touristique, au détriment de la dimension populaire et spontanée de la fête.

La vigne et le vin - Histoire - (2)

De la Préhistoire à l'Antiquité (suite)

En -1327, une partie au moins des vins du onzième pharaon de la XVIIIe dynastie était rouge.

La Grèce antique va connaître les trois types de vin : blanc, rosé et rouge. Dans l'île de Crète, les fouilles ont mis au jour le palais minoen d'Epano Arhanes où a été identifié le plus ancien pressoir du monde. L'extraction du jus du marc permettant d'obtenir des vins rouges, après cuvaison, au vin de goutte s'ajouta désormais le vin de presse. Le vin, omniprésent dans la littérature grecque, inspira toute une mythologie. Dionysos et son cortège de ménades, satyres et autres centaures où ressortent les figures de Priape, Pan et Silène, étaient toujours chargés, grâce au vin, d'une mission civilisatrice.

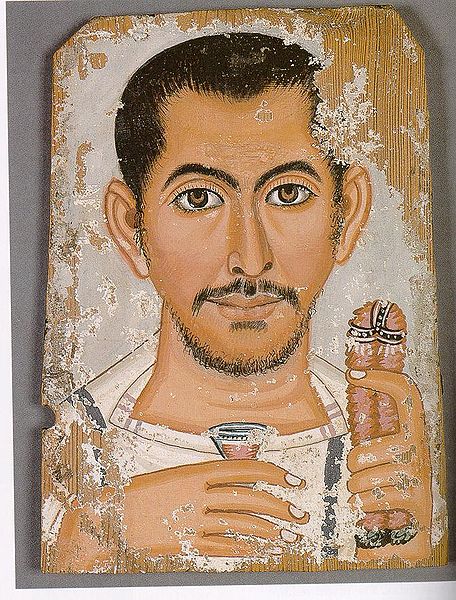

Portrait d'homme du Fayum dégustant un verre de vin rouge

Les grands crus grecs – un des plus célèbres est celui de Chios, dont on est assuré qu'il est rouge – furent réputés tout autour de la Méditerranée. Ces vins semblent avoir été imbuvables en l'état puisqu'ils devaient être dilués dans de l'eau. Le récipient utilisé à cet effet, le cratère, fut et reste l'emblème de la culture du vin en Grèce. Le plus célèbre est celui de Vix, découvert sous un tumulus à Vix près de Châtillon-sur-Seine en Côte-d'Or.

Cratère de Vix

Grâce au commerce, tout au long de l’Antiquité, la consommation du vin, puis la culture de la vigne, se répandirent sur tout le pourtour du bassin méditerranéen. Les archéologues espagnols ont mis en évidence un rituel de « libation du vin », daté de -750, à Cancho Roano . Cette découverte financée par l’OIV, a permis retrouver le tracé de deux routes du vin remontant du Sud de l’Espagne vers la Meseta centrale en bifurquant sur Avila et sur Salamanque.

Cancho Roano

La culture de la vigne a été introduite en Gaule par les Grecs de Phocée. Max Rives, chargé de mission à l'INRA, l'a vérifié sur place à Massalia, le premier comptoir phocéen édifié six siècle avant notre ère :

« J'ai vu, au cours des fouilles du quartier de la Bourse, à Marseille, les pépins de marc de raisin provenant de leur vinification et jetés dans des amphores, flotter dans l'arrière du Vieux-Port où ces amphores-poubelles servaient de fondations à une rue.

Les Grecs avaient évidemment importés des variétés de leur pays, ignorant que la vigne spontanée les avait précédé de quelques dizaines de siècles. »

L’extension de l’Empire romain va entraîner celle de la culture et du culte du vin dans les pas des légions romaines. Le Dionysos des Grecs, devenu le Bacchus des Latins se voit vouer un véritable culte comme l'atteste la villa des Mystères à Pompéi. Au début de l’ère chrétienne, la vigne se répand en Espagne et en Gaule, jusqu’en des régions très septentrionales.

nitiation bachique

Fresque de la villa des Mystères

à Pompei.

Durant toute cette période, la vinification qui se faisait essentiellement à base de raisins noirs, reste exempte de macération, les vins étaient donc aussi, comme depuis la haute Antiquité, de couleur claire. Le jus était en général recueilli après un simple foulage et la pressée était immédiate. Le pressoir était connu depuis longtemps déjà mais c’étaient de lourdes machines, fort onéreuses et peu de caves pouvaient en posséder. Les plus riches, mieux équipés, pouvaient presser à la demande pour les plus modestes, mais moyennant un paiement le plus souvent jugé trop onéreux.

Mais le vin rouge existait bel et bien, les découvertes archéologiques l'ont prouvé. Un des plus grands spécialistes mondiaux des vins de l'Antiquité, André Tchernia, en 1970, a pu fouiller l'épave de la Madrague de Giens, sur la côte varoise. Après avoir daté son naufrage entre -70 à -25 avant notre ère, il rapporte :

Epave de la Madrague de Giens

« Sur l'épave de la Madrague que j'ai fouillé de nombreuses amphores, encore fermées de leur double opercule de liège ou de pouzzolane, contenaient un liquide qui, après analyse s'est bien révélé être du vin, mais du vin totalement décomposé. Au repos, le liquide était incolore ; il aurait pu passer, n’était l'odeur bizarre, pour de l'eau de mer. Au fond, était déposée une boue rougeâtre qui ressemblait à de l'argile très fine : c'était l'extrait sec d'un vin rouge complètement séparé de la phase liquide. »

À la chute de l’Empire romain, l’Église maintient dans ses diocèses, la culture de la vigne et du vin, et répand sa commercialisation. Le vignoble s’étend alors régulièrement partout en Europe, aidé en cela par l’extension des ordres monastiques. D’autres types de vins composaient cependant la palette de l’époque : le blanc, et le vermeil ou noir, vinum rubeum, obtenu par une macération plus longue. À noter qu’il semble que, mis à part en Italie, les raisins aient été pendant des siècles, très majoritairement de couleur noire.

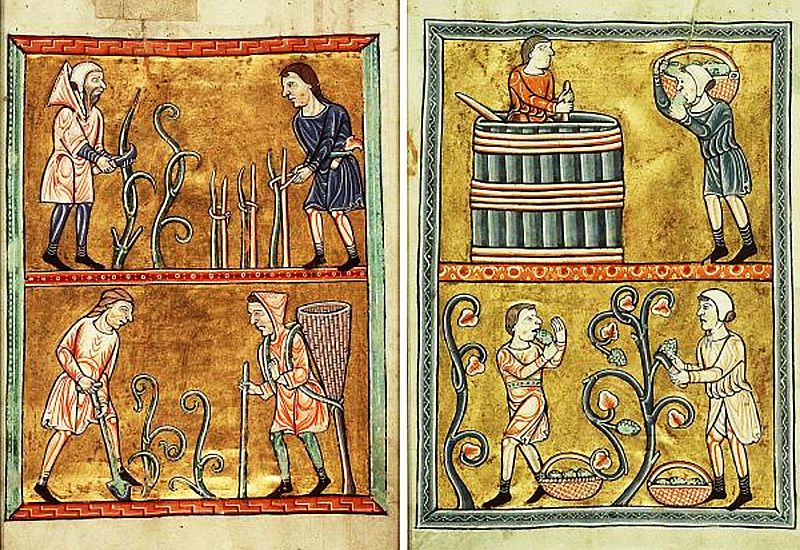

Viticulture monastique

Au Moyen-Age

À partir du IVe siècle, le christianisme concourt au renforcement de la valeur attachée au vin, prenant la relève d'un Empire romain anéanti. La liturgie de la communion sous les deux espèces (le pain et le vin) pratiquée jusqu’au XIIIe siècle, est l’un des moteurs du maintien de la tradition viticole. Le Moyen Âge se fait le témoin des progrès de qualité du vin. Alors que les vins de l’Antiquité étaient coupés d’eau et agrémentés d’herbes et d’aromates, le vin sous la forme que nous le consommons aujourd'hui, apparaît au Moyen Âge. L’expansion de la civilisation chrétienne est à l’origine de l’expansion de la viticulture dans le monde.

Illustrations du travail de la vigne dans un manuscrit du XIIe siècle.

En 800, Charlemagne prend des mesures pour améliorer la qualité du vin dans une ordonnance qui stipule : « Que nos intendants se chargent de nos vignes qui relèvent de leur ministère, et les fassent bien travailler, qu’ils mettent le vin dans une bonne vaisselle et qu’ils prennent toutes les précautions pour qu’il ne soit gâté d’aucune manière. » Mais les véritables dépositaires de la qualité sont les moines qui perpétuent la tradition viti-vinicole. Les cathédrales et les églises étant propriétaires des vignobles, sous couvert de l’activité du « vin de messe », les moines gèrent de nombreux vignobles monastiques, contribuant ainsi à la création de vignobles de qualité existant encore aujourd’hui.

Une importante consommation de vin au Moyen Âge.

À la fin du Xe siècle, Bordeaux, seule région viticole à ne pas être sous influence de l’Église, commence à se développer. Le duché d’Aquitaine, uni à la couronne d’Angleterre, remplit les flottes anglaises de clairet dont les Anglais raffolent. Le vignoble bordelais prend son véritable essor à la fin du XIIe siècle. Au début du XIIe siècle a lieu un acte très important pour le vignoble de Champagne : l'établissement de la grande charte champenoise par laquelle Guillaume de Champeaux, évêque de Châlons-sur-Marne, confirme les domaines agricoles et viticoles de l'abbaye Saint-Pierre-aux-Monts. Cette charte est considérée comme l'acte fondateur du vignoble de Champagne.

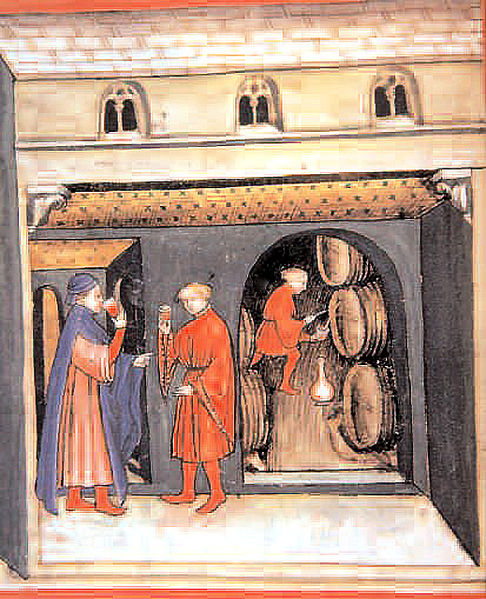

Codex Vindobonensis, 1370-1400

Progressivement les goûts évoluent et les vins capiteux sont délaissés pour des vins plus clairs et plus légers. Le vin fait l’objet d’une véritable bataille commerciale dans laquelle les différents vins affirment leur personnalité. S'il est difficile d’imaginer le goût des vins médiévaux, l'on peut supposer au vu des techniques employées, que les vins actuels en soient proches, le premier classement de crus jamais effectué consacrant en 1224 des vignobles encore réputés aujourd’hui.

Livre d'heures de la reine Yolande, Bibliothèque Méjannes d'Aix-en-Provence

Pendant toute la période du Moyen Âge, la France est le premier exportateur de vin. Paris et l'Île-de-France sont le plus grand vignoble de France, qui approvisionne les villes, grandes consommatrices de vin.

Le vin rouge ne s'est développé, en France puis en Europe, qu'à partir du XIVe siècle. En effet, jusqu’alors les vins les plus appréciés étant blancs et rosés. Le rôle joué par la Cour pontificale d’Avignon dans cette mutation de goût fut essentiel, le vin de Beaune descendant plus facilement vers le sud par l’axe Saône/Rhône, tandis que pour atteindre Paris, il devait traverser le Côte en charroi jusqu’à Cravant pour rejoindre l’Yonne.

Le commerce maritime du vin acquiert une importance économique considérable sur la façade occidentale de l'Europe. Gascogne, Aunis et Saintonge font parvenir leurs vins en Flandre, la Guyenne commerce avec l'Angleterre. Dans le milieu de la seconde partie du XIVe siècle, en pleine guerre de Cent Ans, près de deux cents navires marchands font le trafic du vin entre Londres et Bordeaux.

Marchands de vin à Bordeaux au XVe siècle

Au cours de la seconde moitié du XVIe siècle, les crises frumentaires devenues cycliques influencent la culture de la vigne. Lors de la famine de 1566, Charles IX ordonne l'arrachage des vignobles en France pour semer du blé. Cet édit fut annulé sous le règne de Henri III, le roi recommandant a changé tout simplement en recommandant aux gouverneurs de ses provinces de contrôler que « les labours n'ont pas été négligés dans leurs circonscriptions en faveur d'une culture excessive de la vigne ».

Taverne en Flandre, par Cornelius de Wael

Le vin se commercialise en barriques entre provinces ou États, et se vend au détail en ville dans les tavernes. Un balai, une couronne de laurier ou des pampres entrelacés placés au-dessus d'une porte, indiquent que l'on peut acheter ou boire du vin à l'intérieur. Le prix du vin est soit annoncé par un crieur public, soit devant la taverne par un employé invitant à goûter les vins nouveaux. Tout propriétaire de vignes, peut ouvrir taverne moyennant des droits à payer, y inclus le clergé et les moines qui se débarrasse ainsi du surplus de leurs caves. Tout comme la noblesse, ils s'étaient arrogés le droit de vendre leurs vins au détail, sans que personne ne puisse leur faire concurrence. Ce droit de banvin resta en vigueur jusqu'au XVIIe siècle.