animaux années 50 antiquité arbres archeologie astrologie astronomie au jardin boissons bonbons bonjour bonsoir

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Animaux - Oiseaux - (58)

· Mythologie Greco-romaine- (74)

· La(les)mode(s) - (17)

· Années 50 - (37)

· Arbres et arbustes (22)

· Préhistoire - (25)

· Bonjour + texte (589)

· Au Jardin - (27)

· Cadeaux de mes ami(e)s - (582)

· Parcs , réserves naturelles, zoos... (49)

- · le symbolisme dans le roman la rose des vents

- · passage obligé minarik

- · les bienfaits et les mefaits des invertebres

- · le symbolisme de la rose des vents dans le roman

- · valerie maurice est elle mariee

- · les bienfaits des invertebres

- · turfvoyance@yahoo.fr

- · gouran tchad

- · bamwisho muhiya jean

- · royauxnorvegiens

Date de création : 27.11.2008

Dernière mise à jour :

08.02.2013

5848 articles

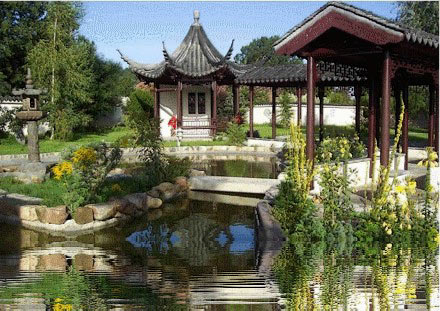

Parcs et jardins - Bambouseraie de Prafrance -

La bambouseraie de Prafrance (connue aussi sous le nom Bambouseraie d'Anduze) est un jardin exotique situé à Générargues dans le Gard.

Unique en Europe par ses dimensions, la bambouseraie de Prafrance se situe dans un domaine d'une superficie de 34 hectares (le parc, seule partie ouverte au public, couvre à lui seul 15 hectares) à 11 km au sud-ouest d’Alès et à 2 km au nord d’Anduze. Elle contient des bambous plantés à partir de 1856 par Eugène Mazel.

Eugène Mazel

C'est un parc ouvert au public, qui comprend :

- une forêt de bambous géants

- le bambousarium : propose sur une petite surface une sélection de différentes espèces de bambous présents sur le site

- un jardin d’inspiration japonaise

- un labyrinthe

- un village laotien

- le vallon du Dragon : ce jardin japonais créé en 2000 (année du Dragon), s’étend sur 15 000 m² et repose sur les principes du Feng Shui

- des serres construites en 1860 par Eugène Mazel

- un jardin floral

- un jardin aquatique

Les bambous prospèrent dans ce site qui bénéficie d'un climat très favorable à leur culture et forment une véritable jungle. Ce parc a servi de cadre pour le tournage de plusieurs films, dont Le Salaire de la peur, d'après le roman de Georges Arnaud, et Paul et Virginie.

Depuis quelques années, à la manière de nombreux autres jardins contemporains, le site accueille des installations d'artistes, plus ou moins pérennes ou éphémères.

La Bambouseraie de Prafrance fut créée en 1856 par Eugène Mazel, un cévenol passionné de botanique. Jeune orphelin, il est confié à son oncle maternel, un riche armateur marseillais. A la mort de celui-ci, il hérite d'une fortune qu'il met au service de sa passion pour l'horticulture et les sciences naturelles. En 1855, il débute l'aménagement du domaine de Prafrance à Générargues et construit les canaux d'irrigation essentiels à la croissance des végétaux. En 1856, il réalise ses première plantations et essaie d'acclimater des espèces exotiques en provenance du Japon, d'Amérique du Nord et de la région himalayenne.

En 1890, Mazel subit des revers de fortune entraînant sa faillite. Ses biens sont hypothéqués et, séparé de son oeuvre, il meurt à Marseille. En 1902, Gaston Nègre achète la Bambouseraie et poursuit l'œuvre de Mazel. En 1945, son fils Maurice Nègre, ingénieur agronome, prend la relève de son père et avant-gardiste, ouvre le parc au public moyennant un droit d'entrée. Le parc fut très gravement endommagé par les inondations du Gardon, en 1958. À la mort de Maurice Nègre, en 1960, c’est sa femme, Madame Janine Nègre, qui continua l'œuvre de son mari. En 1977, sa fille Muriel et son mari (ingénieur agronome) prirent en main la gestion du domaine et le développement du parc.

Depuis 2004, c’est Muriel Nègre qui préside à la destiné de la bambouseraie. En 2005, cette dernière devient Jardin remarquable et en 2008 elle est inscrite sur la liste supplémentaire des monuments historiques.

Bonjour et bonne journée à tous...

Le but...

Il est primordial d’avoir des buts.

Que ce soit à court, moyen ou à long terme.

Un but c’est une raison d’exister, d’aller plus loin, d’évoluer.

Pose-toi la question suivante ; quels sont mes buts à moi ?

Sois précis dans tes buts, voit grand, ne te limite pas,

car tout ce qui existe sur la terre tu y as droit.

Il suffit d’y croire.

Rappelle-toi qu’un rêve devient réalité si tu en fais un but.

Avoir des buts redonne le goût de vivre.

Demande à l’univers, si ce but est bénéfique pour toi.

Prends le temps de les écrire et de voir ce que tu fais

pour qu’il se réalise, ça peut être des petites chose,

l’important c’est de faire bouger l’énergie vers sa réalisation.

(auteur inconnu)

Patrimoine culturel immatériel de l'humanité - Gule Wamkulu

Le Gule Wamkulu

Inscrit en 2008 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité

Pays : Malawi, Mozambique, Zambie

(UNESCO)

Le Gule Wamkulu était un culte secret comprenant une danse rituelle pratiqué chez les Chewa au Malawi, en Zambie et au Mozambique. Il était exécuté par les membres de la confrérie Nyau, une société secrète d’hommes initiés. Dans la société matrilinéaire traditionnelle des Chewa, où les hommes mariés jouaient un rôle relativement marginal, le Nyau leur offrait un moyen d’exercer un contrepoids et d’établir une solidarité entre les hommes de plusieurs villages. Aujourd’hui encore, les membres de la confrérie Nyau assurent l’initiation des jeunes garçons à l’âge adulte et exécutent le Gule Wamkulu qui, succédant à l’initiation, célèbre leur intégration dans la société des adultes.

Le Gule Wamkulu a lieu après la moisson de juillet, mais aussi lors de mariages, de funérailles, de l’entrée en fonction ou de la mort d’un chef. Pour ces occasions les danseurs Nyau revêtent des costumes et des masques en bois et en paille, représentant toute sorte de créatures : animaux sauvages, esprits des morts, marchands d’esclaves ou des figures plus récentes comme la honda ou l’hélicoptère. Chacun de ces personnages tient un rôle particulier, souvent malfaisant, qui illustre un comportement répréhensible et permet d’enseigner les valeurs morales et sociales. Ils exécutent des danses avec une extraordinaire énergie, divertissant et effrayant tout à la fois le public par leur incarnation du monde des esprits et des morts.

Le Gule Wamkulu remonte au grand empire Chewa du dix-septième siècle. Malgré les efforts des missionnaires chrétiens pour en interdire la pratique, il a réussi à survivre sous le régime colonial britannique en intégrant certains aspects du christianisme. Ainsi les hommes Chewa sont souvent en même temps membres d’une église chrétienne et d’une société Nyau. Cependant, le Gule Wamkulu perd peu à peu de ses fonctions et signification originales dans la mesure où il tend à être réduit à un divertissement pour touristes ou mis au service de partis politiques.

Patrimoine culturel immatériel de l'humanité - Le Guqin -

Le Guqin et sa musique

Inscrit en 2008 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité

Pays : Chine

(UNESCO)

Vieille de 3000 ans, la cithare chinoise, ou guqin, occupe une place de premier ordre parmi les instruments solistes de la Chine. Attesté par des sources littéraires anciennes corroborées par des découvertes archéologiques, cet instrument séculaire est indissociable de l’histoire des intellectuels chinois. L’art du guqin était à l’origine réservé à une élite et cultivé dans l’intimité par les nobles et les érudits. Il n’était donc pas destiné à des représentations publiques. Avec la calligraphie, la peinture et une forme ancienne de jeu d’échecs, il compte parmi les quatre arts que tout érudit lettré chinois se devait de maîtriser. Selon la tradition, une vingtaine d’années de pratique est nécessaire pour devenir un joueur émérite de guqin.

Le guqin a sept cordes et treize positions qui marquent les tons. En fixant les cordes de dix façons différentes, les musiciens peuvent obtenir un ensemble de quatre octaves. Il existe trois techniques instrumentales de base : san (corde libre), an (corde arrêtée) et fan (harmoniques). La première, san, consiste à pincer les cordes de la main droite une par une ou par groupes afin de produire des sons forts et clairs pour les notes importantes. Dans la technique fan, les doigts de la main gauche effleurent la corde aux endroits indiqués par les marques incrustées, tandis que la main droite la pince, produisant un son léger et flottant. La technique an fait elle aussi intervenir les deux mains : tandis que la droite pince la corde, la gauche appuie fermement dessus et peut glisser jusqu’à d’autres notes ou effectuer divers vibratos et ornements.

Il reste de nos jours moins d’un millier de joueurs accomplis et sans doute pas plus d’une cinquantaine de maîtres encore en vie. Parmi les milliers de compositions du répertoire initial, une centaine d’œuvres à peine est encore régulièrement exécutée.

Patrimoine culturel immatériel de l'humanité - La Hikaye -

La Hikaye palestinienne

Inscrit en 2008 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité

Pays : Palestine

(UNESCO)

La Hikaye palestinienne est une forme de récit narratif pratiquée par les femmes. Ces récits fictifs qui ont évolué au fil des siècles évoquent les préoccupations quotidiennes de la société du Moyen-Orient et les problèmes familiaux. Critique de la société du point de vue des femmes, la Hikaye dresse un tableau de la structure sociale touchant directement leur vie. Beaucoup de récits décrivent des femmes déchirées entre le devoir et le désir.

La Hikaye est habituellement racontée à la maison pendant les soirées d’hiver, lors d’événements spontanés et conviviaux réunissant de petits groupes de femmes et d’enfants. Les hommes y assistent rarement car leur présence est considérée inconvenante. La narration tire sa force expressive du langage utilisé, de l’intonation, du rythme du discours et des effets de voix, ainsi que de l’aptitude de la conteuse à captiver l’attention de l’auditoire pour le transporter dans un univers d’imagination et de fantaisie. La technique et le style de narration obéissent à des conventions linguistiques et littéraires qui le distinguent des autres genres narratifs populaires. La langue employée est un dialecte palestinien, le fallahi en milieu rural ou le madani en milieu urbain. Presque toutes les Palestiniennes de plus de 70 ans sont des conteuses de Hikaye, et ce sont principalement elles qui perpétuent la tradition. Mais il n’est pas rare que des filles et des garçons se racontent ces histoires pour s’entraîner ou simplement pour le plaisir.

La pratique de la Hikaye est en train de décliner sous l’influence des mass médias incitant souvent les gens à considérer leurs coutumes comme arriérées. Ainsi, les femmes âgées ont tendance à modifier la forme et le contenu des récits. Les bouleversements incessants de la vie sociale dus à la situation politique actuelle dans les territoires palestiniens constituent également une menace pour la survie de la Hikaye.

Cadeau de Anne...

Bonjour et bonne journée à tous...

La poussière des regrets

Quel que soit ton passé, quelles que soient tes barrières,

Tout cela est bien loin, secoues-en la poussière,

Fais souffler sur ta vie un vent de volonté.

La poussière des regrets sera vite balayée.

La poussière des regrets est un mal ennuyeux,

Elle pénètre partout et fait pleurer les yeux,

Elle se glisse en douceur dans les moindres recoins

Pour nous faire étouffer, suffoquer de chagrin.

Elle se dépose en une épaisse couche à terre,

Où demeurent nos pas quand on regarde en arrière,

Elle applique au regard un voile obscurcissant,

Qui cache la lumière et rend triste en dedans.

Elle s'accumule d'autant mieux qu'on ne bouge pas

Et puis un jour, on se sent figé sous son poids.

Ne laisse pas ton cœur s'étouffer sous la cendre,

Respire et tu verras que le feu va reprendre.

Si tu doutes, contemple la vie dans la nature,

Les oiseaux savent bien qu'en haut, l'air est plus pur,

Aussi, vois comment ils prennent soin de leurs ailes,

Pas une tache ne souillera leur grâce dans le ciel.

Et de plus, au cas où tu n'y as pas pensé

Aucun d'eux ne regarde le sol pour s'envoler.

(auteur inconnu)

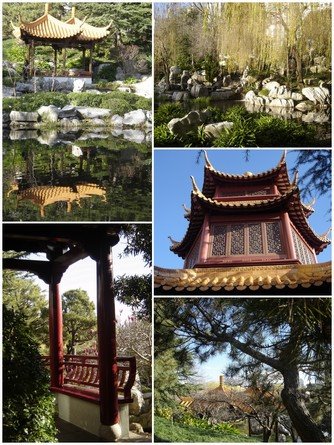

Le(s) jardin(s) - Le jardin Chinois -

Jardin chinois de Singapour

L'art du jardin appartient au même titre que la calligraphie ou la poésie aux arts sacrés chinois. Le jardin est tout à la fois un lieu de vie et de divertissement dans lequel on se plaît à flâner et un lieu « magique », un cosmos miniature dans lequel on cherche à recréer l'image d'une nature idéale. Il se présente donc comme un compromis constant entre les dimensions esthétiques et symboliques.

Les jardins chinois répondent ainsi à un certain nombre de codes qui méconnus en rendent la compréhension très parcellaire.

L'histoire du jardin en Chine est plus que millénaire.

Le jardin a d'abord une origine mystique : Zhuang Zi rapporte un discours qu'il attribue à Confucius faisant état du parc de Xiwei, souverain légendaire antérieur à l'Empereur Jaune (II millénaire avant notre ère). Le jardin chinois traditionnel symbolise le paradis dans le monde. Selon les anciennes légendes chinoises ce paradis trône au sommet de la grande montagne, dans les îles lointaines au milieu de la mer. Là se trouve l'élixir de longue vie qui permet d'accéder à l'immortalité. Cette légende explique le rôle majeur que la montagne, la mer et les îles jouent dans la symbolique du jardin chinois.

Plus prosaïquement, le jardin se développa sans doute au cours de la dynastie des Han. Il n'était pas alors l'objet d'une recherche esthétique mais était dédié au délassement (Le Jardin sans soucis - Mianyuan) et à la pratique de la chasse. Ainsi le Shuowen jiezi, compilé au IIe siècle de notre ère, mentionne les termes you (parc), pu (potager), yuan (jardin) et yuanyou (parc). Le parc Behaï, agrandi et transformé depuis, fut créé sous les Han en -104.

Parc Beihaï

À partir des Tang et des Song, l'environnement qu'il soit intérieur comme extérieur commence à jouer un rôle prépondérant dans la conception des jardins. C'est sous les Ming et les Qing qu'il acquiert sa dimension artistique et atteint sa plénitude. Lorsqu'on évoque l'art des jardins chinois, c'est aux jardins conçus durant cette période qu'on se réfère. S'il on en croit l'adage populaire c'est au sud du fleuve bleu ou dans son delta que les plus beaux furent imaginés :

« Au ciel existe le paradis et sur la terre, Suzhou et Hangzhou. »

Dès le IIIe siècle le jardin va sortir de la sphère impériale grâce au développement d'une classe de marchands fortunés et surtout de lettrés fonctionnaires (shidafu) qui veulent bénéficier des bienfaits de la nature sans quitter la ville et leurs affaires. Les styles de jardins vont alors se multiplier en fonction de l'usage qui leur est dévolu. Certains sont de grandes dimensions et très opulents. Ils sont alors ouverts au public afin de montrer la puissance de leur propriétaire. D'autres vont au contraire se fermer aux regards extérieurs et entrer dans l'intimité de la famille. Essentiellement propriété des shidafu, ils sont le reflet de la culture humaniste chinoise. Elle les pousse à associer à la réussite sociale acquise en servant l'État et l'Empereur et relevant plutôt des valeurs confucéennes, la réussite spirituelle qui s'acquiert en cultivant sa vie intérieure et qui relève elle des valeurs taoïstes. En s'appropriant les jardins, ils vont ainsi leur ajouter une dimension symbolique, en faire un lieu de refuge et de méditation, tenter d'y recréer une nature voire un monde idéalisé.

Le Jardin de la Politique des Simples - Suzhou -

Le développement du bouddhisme et du taoïsme va permettre au jardin de gagner le monde religieux dans les temples que les moines ont construits à l'écart des villes.

L'art des jardins chinois va ainsi évoluer dans trois milieux différents (empereur, bourgeoisie marchande et monde monacale) se perfectionnant jusqu'au XVIIIe siècle. La pénétration occidentale (missionnaires, colonisateurs) introduit alors la culture du jardin occidental. Le jardin français conçu avec l'aide des missionnaires français dans le jardin Yuanming Yuan est l'un des exemples les plus frappants de cette importation. Néanmoins elle signe également la fin des jardins chinois traditionnels.

Yuanming yuan

Au regard de leur profusion à l'époque ancienne, bien peu de jardins chinois traditionnels subsistent aujourd'hui. La plupart ont été victime d'incendies accidentels ou volontaires. Comme les bâtiments traditionnels chinois étaient construits en bois, aucun vestige, pas même architectural, ne subsiste.

Ji Cheng, l'auteur du Yuanye, considérait que la réussite d'un jardin dépendait de deux principes essentiels : l'adaptation à l'environnement et l'emprunt à d'autres paysages.

Il pourrait y être ajouté la création d'un monde en miniature. « Le monde dans un grain » est ainsi une expression bouddhique qui reflète l'une des préoccupations majeures du paysagiste chinois. La petitesse donne de la valeur à l'objet. Plus la reproduction de l'objet naturel s'éloigne, par ses dimensions, de la réalité et plus il revêt un caractère magique ou mythique. Ce point est à rapprocher du précédent. Si aménager un parc qui contienne au complet toutes les essences et tous les êtres de l'univers constitue déjà un acte de magie, le réduire à l'état de miniature revient à lui ôter le dernier semblant de réalité et par là l'élève au-dessus de cette dernière.

L'artiste doit faire montre de sa capacité à utiliser l'environnement naturel pour créer son œuvre plutôt que de celle à le maîtriser. La symétrie n'est pas érigée en principe comme dans le jardin occidental, l'artiste cherchant plutôt à dégager une harmonie générale qui puisse avoir apparence naturelle. Il s'agit en quelques de sorte de donner une représentation idéale de la nature, de la sublimer.

L'habitat est composé de bâtiments séparés par des cours, disposés selon un ordre conventionnel, en principe le long d'un axe (yang). Les jardins, eux, ont un plan libre et asymétrique (yin). Dans toute composition il y a un espace ouvert dans lequel sont mis en place les principaux décors et les pavillons les plus importants pour les contempler, au cœur d'un entrelacs de galeries, de chemins et de bosquets.

Un jardin est un élément qui se vit dans le temps. Le jardin doit savoir tirer parti de l'alternance des saisons et de la succession de floraisons qui l'accompagne, des jeux de lumière et d'ombre procurés par le cycle solaire, des alternances diurnes et nocturnes. Au travers des incessantes et multiples transmutations, le jardin acquiert une nouvelle dimension, celle où chaque instant se définit par des visions éphémères et des impressions fugitives, dans un univers en perpétuel devenir.

L'emprunt de scènes est lui aussi déterminant dans la qualité du jardin. Dès la dynastie des Jin de l'Est, de multiples documents mentionnent cette pratique. Il ne s'agit pas de copier le plus fidèlement possible mais de recréer dans l'esprit du spectateur les sensations qu'il pourrait éprouver à la vue de la scène représentée. Chen Chongzhou écrit : « Toute la subtilité réside dans le mot "je vois" : l'emprunt s'est réalisé entre intention et hasard d'une manière totalement naturelle et élégante ».

Le jardin devient alors le lieu du regard partagé, le lieu de deux espaces. On retrouve aussi dans cette conception la nécessaire continuité spatiale entre espace intérieur et extérieur.

Le feng shui (littéralement vent et eau) consiste à examiner les éléments constitutifs de l'environnement en vue de l'établissement d'un édifice, le faste ou le néfaste d'un site déterminant la prospérité ou la décadence du maître des lieux.

Le feng shui remonte au moins au IIIe siècle et ses racines idéologiques sont encore plus anciennes. Il vise à développer une manière de vivre harmonieuse assurant prospérité et bonheur. L'énergie vitale qi (littéralement air, souffle, énergie, tempérament ou atmosphère) doit être captée et dirigée à des fins bénéfiques. Selon la philosophie taoïste ce flux d'énergie invisible est porteur d'une force vitale. Progressivement le fengshui va incorporer des éléments telles que la géomancie ou l'horoscope.

À partir du IIIe siècle, il est de plus en plus fréquent de faire appel à des experts en feng shui pour déterminer l'emplacement ou l'orientation d'une maison ou d'une tombe. L'application aux jardins de ces préceptes est alors tout à fait naturelle.

Le jardin chinois se doit de refléter la nature. L'harmonie générale est recherchée bien plus que la symétrie et l'ordre. Le principe fondamental du feng shui, « moins est mieux » s'illustre dans les jardins, la qualité devant prévaloir sur la quantité. Le jardin chinois ne s'apparente donc pas à une collection botanique. Les arbres y sont ainsi plantés de manière asymétrique, ils ont valeur d'éléments structuraux et permettent de créer des perspectives intéressantes ou de mettre en valeur d'autres éléments du jardin (pierre, étendue d'eau).

Selon le concept taoïste du yin et du yang, l'harmonie naît et vit par la présence d'éléments opposés comme beauté et laideur, clair et obscur ... Ces équilibres entre éléments opposés sont évidemment mis en valeur dans les jardins. Les rochers par leurs formes tourmentées constituent le yang alors que l'eau du bassin ou de l'étang par l'équilibre qu'elle procure se place du côté du yin.

L'eau et la pierre sont porteurs d'une grande valeur symbolique. Ils sont également des piliers essentiels de l'esthétique des jardins chinois.

Les pierres peuvent être agencées de différentes manières. Elles peuvent être accumulées pour donner l'image d'une montagne (shan). En ce cas, elles ont autant un rôle symbolique que structurel. Structurel, car elles forment la toile de fond naturelle d'une perspective, tout en la séparant de la suivante sans aucun élément artificiel. En dissimulant, elles contribuent à dégager une impression d'espace malgré l'exiguïté du jardin.

Pierre du lac Tai Palais d'été, Beijing.

Les rochers présentés seuls sont choisis pour leurs formes tourmentées. Ils évoquent l'incertitude et le wei (équilibre précaire). Ils constituent l'ossature du squelette de la Terre symbolisée par les montagnes miniatures. A cette fin ces pierres à l'aspect tourmenté , pétries par l'énergie vitale, comportent des vides (dont la valeur symbolique dans la culture du taoïsme est centrale). Mais ces trous peuvent aussi suggérer des "yeux" de dragon, à la signification tout aussi codifiée dans la pensée chinoise. On peut en constater la présence constamment dans l'art chinois et en particulier dans la peinture chinoise. On évoquera à ce propos Wang Meng (né vers 1308 et mort vers 1385) et sa peinture Habiter les forêts Juqu (Juqu lin wu) où ces rochers apparaissent significativement le long d'un cours d'eau.

Wang Meng (ca. 1308-1385), Habiter les forêts Juqu (Juqu lin wu), 1378, rouleau vertical, encre sur papier, 68,7 x 42,5cm, National Palace Museum, Taipei.

Le paysage de montagne métamorphosé par la présence, déplacée, de ces pierres, devenant comme l'image d'un jardin de lettré. Ces pierres étranges fortement creusées de cavités en formes d'"oeil de dragon" sont considérées par les anciens chinois comme véhicules de l'énergie vitale qui anime l'univers. Les rochers, comme les montagnes représentent la force créatrice du monde (et il faut considérer chaque jardin de lettré comme une image du monde. Ces pierres et ces représentations de montagnes ont été transportées et mises en scènes dans l'espace, comme espace de promenade, lieu de trajectoires et de points de vue pour la contemplation. Ces pierres étranges proviennent le plus souvent du lac Tai.

L'eau (shui) se rattache à cette métaphore, puisque son mouvement au sein des rivières ou des ruisseaux qui parcourent le jardin pourrait symboliser le pouls vivant de la Terre.

L'eau est un élément essentiel. Elle favorise par le calme qu'elle véhicule la contemplation méditative. Le son d'une chute d'eau judicieusement placée renforcera ce sentiment. Le bassin, de forme naturelle, toujours dans le souci de préserver l'harmonie naturelle, se trouve au centre et unit les différents éléments du jardin. L'eau symbolise aussi la force molle qui en suivant la pente du terrain est capable d'éroder n'importe quelle roche. Elle illustre en cela une des valeurs primordiales du taoïsme :

- L'homme d'une vertu supérieure est comme l'eau.

- L'eau excelle à faire du bien aux êtres et ne lutte point.

- Elle habite les lieux que déteste la foule.

- Parmi toutes les choses du monde, il n'en est point de plus molle et de plus faible,

- et cependant, pour briser ce qui est dur et fort, rien ne peut l'emporter sur elle.

- Pour cela rien ne peut remplacer l'eau.

- Ce qui est faible triomphe de ce qui est fort.

- Ce qui est mou triomphe de ce qui est dur.

- Lao-tseu, Tao-te king.

La(les)mode(s) - Costume Crète Antique -

Comme ailleurs, le souvenir des vêtements de peaux des temps préhistoriques s'est conservé dans le le costume Crétois, et ils furent utilisés par les prêtres et prêtresses. La laine, puis le lin furent ensuite utilisés. Filage et tissage constituaient des activités domestiques ; seule la teinture fut l'activité d'une corporation spécialisée comme partout ailleurs dans l'antiquité. Les étoffes utilisées furent brodées. La pourpre fut la teinture la plus utilisée, en quatre teintes différentes attestées.

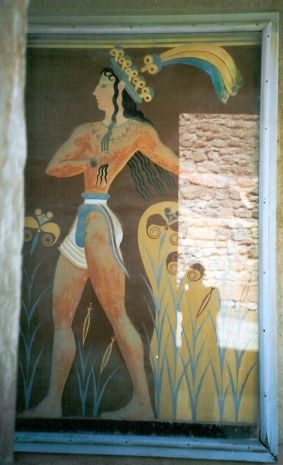

Le pagne fut quasiment le seul costume masculin. Différent du shenti égyptien, variant selon sa coupe, il est agencé en jupe courte ou en tablier se terminant par une pointe rappelant la queue de l'animal du costume de peau primitif, la pièce de tissu est passée entre les jambes et maintenue à la taille par une ceinture, décorée et probablement ornée de métal. Il fut porté tant par les hommes du peuple que par les princes. Costume Cycladique outre que crétois, il fut porté cousu en caleçon sur le continent. Le devant triangulaire dégageait le haut des cuisses. Vêtement d'une population athlétique pourrait-on dire, car le torse est toujours nu, rarement revêtu d'une casaque, probablement rituelle. Un vêtement long était cependant porté pour se protéger des intempéries, manteau de laine ancêtre de la diphtera de la Grèce future.

Les hommes portent les cheveux longs et flottant sur les épaules ; plusieurs sortes de couvre-chefs étaient cependant usuels, sortes de bonnets et turbans, de peau probablement. Les chaussures, en l'occurrence des bottines de peau (vraisemblablement de chamois), n'étaient d'usage que pour sortir hors de l'habitation où l'on allait pieds-nus, de même que dans les sanctuaires et les palais. On a à cet égard pu remarquer que les marches des escaliers étaient usées à l'extérieur tandis qu'elles ne l'étaient guère à l'intérieur des édifices. On sait que les grecs, par la suite, dénouaient leurs sandales après l'action. Cette coutume était déjà en usage en Crète. Ces bottines avaient le bout légèrement relevé, dénotant ainsi une provenance Anatolienne ; assez semblables à celles que l'on retrouve sur les fresques d'étrurie.

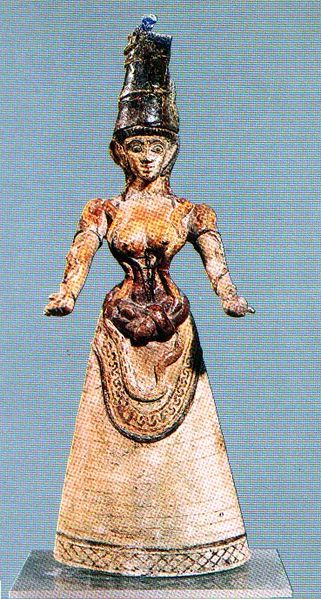

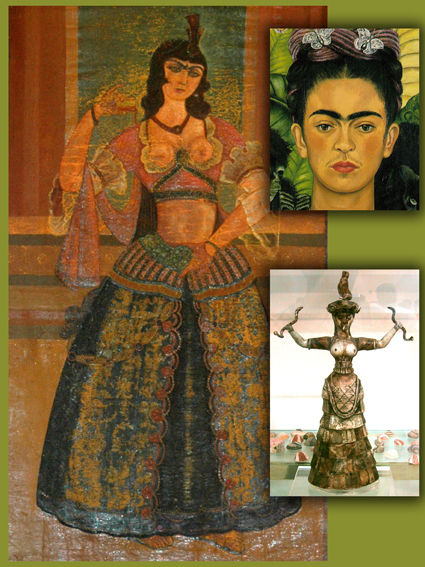

À partir de -1750, la jupe allongée est ornée et le corsage fait son apparition. La ceinture, le manteau long ou court et un chapeau complètent la panoplie féminine. Le costume crétois féminin a été le premier véritable costume cousu de l'histoire. La fibule, si répandue dans le monde méditerranéen, n'a jamais été utilisée. Le corsage indépendant de la jupe, elle-même aussi ajustée que le corsage, garnie de multiples volants, rendent les coutures indispensables. Les volants sont une nouveauté, multicolores, gansés et galonés. Leur décor est variable, à motifs géométriques, carreaux, losanges ou croisillons. Ils sont cousus sur un fond de jupe, de hauteur égale s'il y en a une demi-douzaine, décroissante s'il y en a une douzaine. Le marron, le beige et le bleu dominent.

Déesse à la tiare. Cnossos.

La documentation de Cnossos ou de Hagia Triada est précise à ce sujet et les multiples statuettes figurant la Déesse-aux-serpents en témoignent, ainsi que ce qui subsiste des fresques minoennes. La ceinture disparaît tandis que le corsage se mue quasiment en corset, lacé sur le devant et laissant libre la poitrine. Les manches sont courtes et de formes variées : ajustées ou bouffantes, laissant nu l'avant-bras, semblant reliées à l'encolure par des rubans ou par des bretelles croisées dans le dos. Ce corset permet de souligner la taille en plaquant la jupe sur les hanches, laissant jaillir les seins. Cela suppose une armature métallique et par conséquent l'usage courant du cuivre.

Déesse aux serpents. Cnossos.

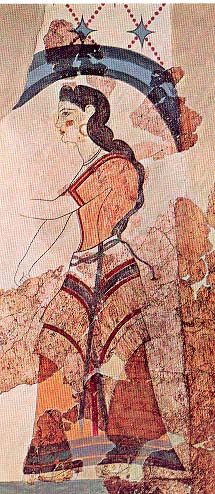

Chaussées de sandales, de bottines, à talons parfois, elles portent les premiers chapeaux connus dans l'histoire. Ceux-ci sont de formes variées, rappelant parfois ceux des statuettes de Tanagra, mais aussi coniques, ou des sortes de bérets semblant parfois des tricornes, garnis d'éléments parfois étranges, rituels sans doute. Les coiffures sont le plus souvent ornées de parures diverses, les cheveux laissés longs, parfois nattés en plusieurs tresses.

Femme de la fresque ouest, Thera

Les bijoux ont été nombreux en Crète, portés par les deux sexes et dans toutes les catégories sociales, des plus somptueux qui apparaissent sur les fresques aux plus simples retrouvés dans les sépultures. L'or, le cuivre, les perles, l'agate, l'améthyste, la cornaline, le cristal de roche, la stéatite et la pâte de verre bleue imitant le lapis-lazuli ont été utilisés. Les plus belles pièces ont été trouvées dans les tombes féminines. Les parures de têtes ont été à l'honneur chez les élégantes de Cnossos, diadèmes d'orfèvrerie figurant du feuillage ; les boucles d'oreilles semblent avoir été le bijou le plus répandu.

Quelques enseignements peuvent être tirés du costume crétois, et certaines hypothèses quant à ses particularités, uniques à cette période de l'histoire, ont été faites. La mode crétoise faisant jaillir les seins nus du corsage dut être en premier lieu l'apanage d'une déesse, il dut d'abord s'agir d'un costume rituel endossé par la prêtresse avant de devenir celui de la population féminine crétoise. Selon Glotz, « il suffit pour que toutes les sources de fécondité ne soient pas interceptées, que les indices du sexe ne soient pas tous invisibles ». En somme, le « charme » réside dans les « effluves » magiques du corps divin incarné par la femme représentante de la fécondité et de la maternité, fécondité bienfaisante assurant la reproduction de l'espèce, et agit si rien ne vient s'interposer pour en dissiper l'essence.

Le costume crétois est de loin le plus original de l'antiquité. Il est en outre le seul à avoir fait une distinction nette entre les vêtements des deux sexes. C'est le premier costume réellement cousu à être apparu dans l'histoire du costume.

Bonjour à tous...

Le chemin du bonheur

J’aide les gens à trouver le bonheur leur dit le vieil homme.

C’est à la portée de tous, pourvu qu’on en ait vraiment envie.

Du plafond où elles étaient accrochées tombaient

une grosse chaîne et une corde épaisse.

- Considérez cette corde et cette chaîne.

Peut être bien qu’elles ont quelque chose à vous raconter.

Ils regardèrent de tout leurs yeux et constatèrent

que rien ne se produisait.

Ils regardèrent de plus près.

Chaque maillon de la chaîne, chaque brin torsadé de la corde,

représentaient une notion importante écrite dessus.

Leur hôte leur expliqua :

- La plupart des gens commettent une redoutable erreur.

Dans leur esprit, ils confectionnent une sorte de chaîne

avec tout ce qu’ils estiment important pour leur bonheur

et quand un des maillons vient à se rompre,

ce qui n’est pas rare,

toute leur chaîne se démantibule et leur bonheur est par terre !

Tous les autres maillons de la chaîne ont beau ne pas avoir craqué , ils n’ont plus aucune valeur.

C’est pourquoi une telle personne qui est victime

d’un minuscule incident,

comme d’égarer une clef, à l’impression que le monde entier

est pour lui en train de s’écrouler.

- Que faut il faire ?

- Il faut apprendre à tresser les cordes du bonheur,

de telle sorte que si un brin vient à casser,

et même si la solidité de la corde s’en trouve

légèrement diminuée,

rien ne lâche, ni ne s’écroule et c’est bien plus facile à réparer.

Bernard Benson,

Le Chemin du bonheur