animaux années 50 antiquité arbres archeologie astrologie astronomie au jardin boissons bonbons bonjour bonsoir

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Animaux - Oiseaux - (58)

· Mythologie Greco-romaine- (74)

· La(les)mode(s) - (17)

· Années 50 - (37)

· Arbres et arbustes (22)

· Préhistoire - (25)

· Bonjour + texte (589)

· Au Jardin - (27)

· Parcs , réserves naturelles, zoos... (49)

· Cadeaux de mes ami(e)s - (582)

- · le symbolisme dans le roman la rose des vents

- · passage obligé minarik

- · les bienfaits et les mefaits des invertebres

- · le symbolisme de la rose des vents dans le roman

- · valerie maurice est elle mariee

- · les bienfaits des invertebres

- · turfvoyance@yahoo.fr

- · gouran tchad

- · bamwisho muhiya jean

- · royauxnorvegiens

Date de création : 27.11.2008

Dernière mise à jour :

08.02.2013

5848 articles

Les fruits - Noix de cajou -

Histoire

La noix de cajou est le fruit de l'anacardier en forme d'amande en demi-lune d'environ 3 cm de longueur. Il est recouvert de deux coquilles, l'une extérieure qui est verte et fine et une intérieure qui est brune et dure. Originaire du Brésil, elle fut découverte par les Portugais en 1578. Emmenée au Mozambique par les colons, elle atterrit par la suite en Inde, actuellement premier producteur mondial.

Bienfaits

Avant 1578, les indigènes du Brésil utilisaient la noix de cajou comme solution contre de fortes fièvres, des soucis d'estomac ou encore pour parer une mauvaise haleine. Le jus de ce fruit était considéré, et l'est encore aujourd'hui, comme un excellent remède contre la grippe et les verrues.

La noix de cajou est très riche en lipides d'où une valeur énergétique élevée de 600 kcal pour 100 g. Elle contient également beaucoup de fibres, de vitamines A et E, de minéraux et d'oligoéléments qui en font un aliment de choix pour compléter les apports nutritionnels journaliers. La présence d'acides gras aide à réduire le taux de cholestérol et prévient dans un même temps les maladies cardio-vasculaires.

Néanmoins, on connaît déjà les allergies à l'arachide, mais de plus en plus, la noix de cajou, très présente à L'apéritif, fait sont entrée dans les aliments allergènes. En effet, elle contient des oléorésines qui ont un fort potentiel allergique.

Dégustation

Le plus souvent, la noix de cajou est cueillie, grillée et salée. Ainsi préparée, elle peut se déguster seule à l'apéritif. Autrement, elle agrémente certains plats comme des terrines, des tajines, des cuurys, des tartes, des viandes, des salades, du riz ou encore des verrines.

Pour les plus gourmands, elle s'intègre parfaitement à des gâteaux de type brownies ou cakes. Il est possible de retrouver la noix de cajou sous forme d'huile alimentaire mais le prix reste relativement élevé.

En Afrique occidentale, la noix est utilisée brute comme base de fermentation pour fabriquer le vin de cajou. Enfin, elle peut tout de même se consommer crue mais cela reste moins courant.

Conseil : une recette délicieuse et facile à réaliser le poulet aux noix de cajou. Pour 4 personnes, il faut 500 g de blanc de poulet, 5 cuillères à soupe de sauce soja, 1 cuillère à soupe de vinaigre, un peu de farine, de l'huile de tournesol, un sachet de noix de cajou et un peu de sel et poivre

Les fruits - Les noix -

Histoire

Originaire d'Asie centrale, le noyer était connu des Grecs qui appréciaient l'huile de noix. Les Romains ont introduit et étendu sa culture en Europe.

Aujourd'hui, la production mondiale de noix s'élève à 1 260 000 tonnes en moyenne. Les deux principaux pays producteurs sont la Chine et les Etats-Unis. La France est le premier producteur européen avec 30 000 tonnes de noix par an.

Les deux principales régions françaises productrices de noix sont le Dauphiné et le Périgord.

La Noix de Grenoble (avec les variétés "franquette", "mayette" et "parisienne") bénéficie depuis 1938 d'une Appellation d'origine contrôlée (AOC) qui protège sa provenance et sa qualité. Autre signe de notoriété, elle a depuis novembre 1999 son site Internet (Grignote.com).

La Noix du Périgord(avec les variétés "corne", "marbot", "grandjean") a également obtenu une AOC en 2002 et pour mieux se faire connaître, ouvert un site Internet en septembre 2004 (Noixduperigord.com).

Dans le commerce, on trouve trois types de produits :

Les noix fraîches :présentes de la mi-septembre à la mi-octobre, elles sont à consommer sans attendre, leur peau, légèrement amer, s'enlève aisément. On peut la conserver quelques jours au réfrigérateur, mais, avec une humidité supérieure à 20 %, elles sont aussi fragiles que les fraises…

Les noix sèches :produits d'automne et d'hiver, elles peuvent se conserver, elles, toute l'année, à l'abri de la chaleur et de la lumière. Les cerneaux de noix sèches trempés une nuit dans du lait retrouvent leur goût de frais.

Les cerneaux :ce mode de vente se développe car c'est le plus pratique : pour grignoter à l'apértitif, concocter des pâtisseries..

Bienfaits

Pour ceux qui doivent faire attention à leur poids, les fruits oléagineux (noix, noisette, amande), très énergétiques, ne sont pas recommandés. En revanche, ils le sont pour ceux qui doivent faire attention à leur taux de cholestérol, puisqu'il s'agit de fruits riches en acides gras insaturés, dépourvus de cholestérol.

Des études récentes ont également montré que les fruits oléagineux sont bénéfiques pour la santé cardio-vasculaire, en raison de leur richesse en lipides (notamment en acides gras insaturés), en magnésium et en fibres.

Enfin, il est à retenir que, pour satisfaire la dose quotidienne de 2 grammes d'Omega 3recommandée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), il suffit de 2 cuillères à soupe d'huile de noix ou 3 à 5 noix par jour.

Dégustation

Pour ouvrir les noix, il y a le casse-noix bien sûr. Pratique, il écrase malheureusement souvent les noix... Pour sortir les cerneaux entiers, mieux vaut utiliser un petit marteauet donner un coup sec sur le haut de la coquille (et non aux jointures).

En cuisine, les noix s'accommodent de multiples façons. A l'apéritif, on peut grignoter des cerneaux de noix ou servir du vin de noix. En salade, les noix se marient très bien avec les endives, le tout arrosé d'huile de noix bien sûr. Les noix on aussi tout leur place sur le plateau de fromage, notamment avec du roquefort ou du chèvre. Enfin, les noix font merveille avec les préparartions sucrées : les desserts (tartes, gâteaux…) et autres gourmandises (brownies, nougats…).

.

les fruits - Noisettes -

Histoire

Originaire d'Asie mineure, le noisetier (ou coudrier) est un arbrisseau des régions au climat humide et tempéré. Son fruit, la noisette (qui signifie petite noix), a conquis l'Europe dès l'Antiquité. Aujourd'hui, on la cultive notamment en Turquie, en Italie et en Espagne. Chez nous, c'est la Corse, les Pyrénées Orientales et le Sud-ouestqui en produisent le plus.

Dans sa coquille verte qui brunit à maturité, la noisette renferme une petite graine ovale ou arrondie à la saveur très fine. Il en existe une dizaine de variétés, qui apparaissent entre la fin de l'été et le début de l'automne. Parmi elles, on trouve notamment l'Aveline, très grosse ou encore la Corabel (sélectionnée par l'INRA) et la Fertile de Coutard, qui sont de très grosses variétés à la saveur fine et agréable.

C'est entre août et octobre que vous aurez la chance de la trouver fraîche sur les étals du marché. Sinon, elle est disponible sèche tout au long de l'année, entière, avec ou sans coquille, ou encore en poudre, nature, grillée et même salée.

Bienfaits

Fruit oléagineux, comme l'amande et la noix, la noisette est très énergétique(385 kcal/100 g). S'il faut limiter sa consommation lorsque l'on surveille sa ligne, la déguster en petite quantité est toutefois un atout pour les personnes souffrant de cholestérol : les 3/4 des lipides qu'elle contient sont des acides gras insaturés, qui contribuent à en réduire le taux.

De plus, avec 56 mg/100 g de magnésium, elle est particulièrement bien pourvue en ce minéral qui exerce une action bénéfique sur le fonctionnement musculaire et nerveux. Des études ont prouvé, par ailleurs, que cet apport, associé à une grande richesse en fibres(6,5 g/100 g), avait un véritable rôle protecteur face aux maladies cardio-vasculaires.

Pour finir, la noisette renferme dans sa coquille une belle quantité de vitamine E(à l'action antioxydante) et B. Autrement dit, grignoter quelques-unes de ces graines est un excellent moyen de refaire le plein d'énergie : une petite collation bien plus saine que l'une de ces fameuses barres chocolatées dangereusement sucrées...

Dégustation

Choisissez-la dans son enveloppe verte lorsqu'elle est fraîche. Secouez-la : vous ne devez pas entendre l'amandon taper contre les parois sans quoi le fruit n'est pas bien plein. Sèche, comme on la trouve le plus souvent, prenez-la avec sa coque. Celle-ci doit être brillante et ne doit pas présenter de trous (attaque de vers) ni de fissures. Sinon, achetez-la décortiquée à condition qu'elle soit proposée sous vide ou en conserve.

Conservez-la très peu de temps si elle est fraîche car elle s'abîme très vite et craint énormément l'humidité. Sèche et en coque, vous pourrez la garder un bon mois, dans un endroit sec. Décortiquée, elle est un peu plus fragile, et doit être placée dans un récipient hermétique : elle peut alors tenir jusqu'à trois semaines.

Consommez-la après avoir enlevé l'éventuelle enveloppe verte et brisé sa coquille avec un casse-noisettes. Elle se grignote telle quelle ou bien émondée (toutes les variétés ne le permettent pas). Pour cela, faites-la dorer dans une poêle sans matières grasses ou au four à basse température (100 à 140°C maximum). Il ne reste plus qu'à la frotter dans un torchon pour que sa peau se retire toute seule.

Salée, proposez-la à l'apéritif, pour changer des cacahuètes. Elle est aussi parfaite pour agrémenter les plats. Concassée, hachée, grillée... elle se parsème volontiers sur les salades ou les soupes de légumes. La noisette se glisse également dans les plats de viandes, de volailles, ou de poissons ainsi que dans les omelettes, tartes et autres cakes, où elle apporte un petit côté croquant et fruité toujours bienvenu. N'oubliez pas enfin la sublime association qu'elle fait avec les fromages, surtout lorsqu'il s'agit de cantal ou de tomme de brebis.

La noisette est un fruit et a donc aussi sa juste place dans les desserts. Toujours de la même façon, elle se parsème sur toutes les préparations sucrées, du plus simple fromage blanc au miel aux gratins de fruits les plus raffinés.

Réduite en poudre, elle s'incorpore divinement dans les gâteaux et les pâtisseries. Innovez un peu : mixez-en une grosse poignée avec du lait et un peu de sucre ou de miel, et voilà une douce boisson qui vous replongera dans l'enfance.

Sachez pour finir que l'on extrait de ce fruit une huile très raffinée, qui ne doit pas être chauffée, mais qui rendra vos vinaigrettes merveilleusement différentes.

Les dinosaures -Triceratops -

Avec ses 10 mètres de long, ses 3 mètres de haut et ses 6 à 8 tonnes, cet herbivore détient le record de fossiles exhumés.

Les paléontologues pensent que cette cuirasse servait au Triceratops à se défendre bien sûr mais surtout à rivaliser avec les autres mâles pour conquérir des femelles.

Rien ne dit que leur collerette ne changeait pas de couleur pour impressionner leurs adversaires. De même que les cerfs actuels pratiquent le corps à corps dans des rituels sauvages, le Tricératops pouvait engager des combats pour évincer les autres prétendants.

Soutenir la lutte contre le Tyrannosaure nécessitait des armes surpuissantes. Tricératops portait le crâne le plus large et le plus lourd jamais développé : 2 m de long au moins, plus d'1 m et demi de large. Ses cornes pouvaient atteindre 1,20 m de long.

Une question reste en suspend : Qui remportait la victoire ?

Des doigts très écartés et une solide ossature de la jambe pouvaient supporter ses 7 tonnes. Ses doigts courts se terminaient par des griffes en forme de sabot. Son bec se finissait par un os rostral. Ses deux cornes supraorbitaires mesuraient 1 m.

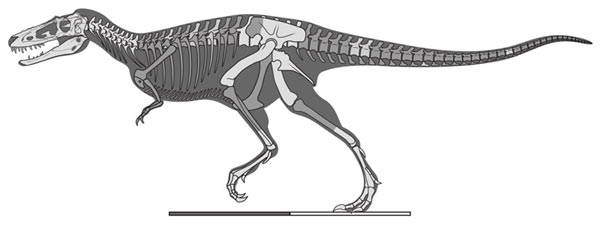

Les dinosaures - Anatotitan -

A l'image d'Iguanodon qui vivait au Crétacé inférieur, Anatotitan pouvait cueillir une énorme quantité de végétation grâce à son bec semblable à celui d'un canard. A l'aide de ses centaines de dents taillées comme des diamants, il la mâchait pour la réduire en pulpe.

Anatotitan copei. By Unforth

Ces caractéristiques sont une grande avancée dans l'évolution des Ornithischiens (dinosaures à bassin d'oiseau).

Anatotitan copei " Canard géant " est l'espèce type qui a été décrite en 1942 par Lull & Wright. Ce dinosaure vivait au Crétacé supérieur en Amérique du Nord. Sa taille est estimée à 12 m de long. Plusieurs squelettes complets ont été mis au jour.

Crâne Anatotitan. By Patrick Dockens

On a émis l'hypothèse qu'Anatotitan n'aurait pas existé et ne serait qu'une version plus grande d'Edmontosaurus annectens.Cependant, aujourd'hui on considère qu'Anatotitan est bien une espèce distincte.

Classification

Ornithischia Ornithopoda Hadrosauridae Hadrosaurinae Edmontosaurini

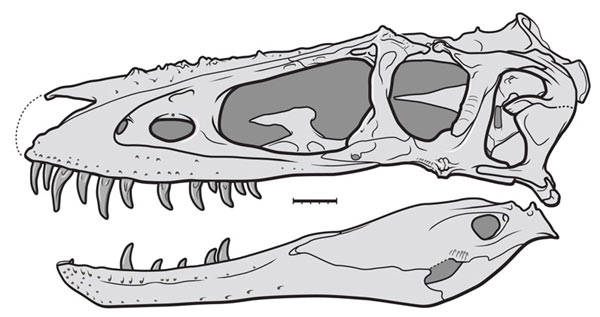

Les dinosaures - Alioramus altai -

Un nouveau membre de la famille des Tyrannosaures a été décrit en 2009. Mais, cette fois, il ne s’agit pas d’un gigantesque prédateur aux mâchoires impressionnantes. Alioramus altaijouerait plutôt dans le camp des poids plumes.

Il s’agit en effet d’un petit cousin à la morphologie inhabituelle.

Alioramus était jusqu’à présent connu par quelques fossiles fragmentaires et brièvement décrit en 1976.

Mais, un nouveau fossile très bien conservé a permis aux paléontologues d’en apprendre plus sur ce petit tyrannosaure qui vivait au Crétacé supérieur en Asie.

Le squelette a été mis au jour en Mongolie dans le désert de Gobi. C’est déjà là qu’avait été découvert Tarbosaurus, un grand tyrannosaure qui ressemble comme un jumeau à Tyrannosaurus Rex.

En comparaison, Alioramus est deux fois moins grand que Tarbosaurus, soit une longueur d’un peu moins de 5 m de long pour un poids estimée à 369 kilos.

Cependant, il ne s’agit pas d’un adulte car le spécimen est mort prématurément à l’âge de 9 ans. D’après les chercheurs, il s’agit d’un adolescent.

La taille du spécimen découvert correspond à environ 85% de la taille adulte.

Alioramus. American Museum and Natural History

Outre sa petite taille pour un Tyrannosauridé, Alioramus arbore sur son museau huit petites cornes d’une dizaine de centimètres.

C’est une première pour les membres de cette famille.

L’ensemble du squelette montre un théropode gracile,

au crâne assez fin. Cependant, il ne faut pas s’y tromper, il s’agit bien d’un prédateur carnivore comme l’attestent ses petites dents fines mais bien aiguisées.

Illustration du crâne. American Museum and Natural History

Comme ses grands cousins, ses membres antérieurs sont extrêmement courts et équipés de trois doigts ornés de belles griffes bien incurvées.

Il est évident, qu’étant donné sa petite taille, il ne chassait pas les mêmes proies que Tarbosaurus.

Sur le même territoire, chaque prédateur devait occuper sa propre niche écologique et chasser des proies très différentes.

Cette découverte prouve que tous les Tyrannosauridés n’ont pas évolué de la même manière et que tous n’ont pas « opté » pour le gigantisme.

Classification: Saurischia Theropoda Tyrannosauria Tyrannosauridae Tyrannosaurinae

outremer - Mayotte -

L'histoire de mayotte

Les plus anciennes traces de l’île remontent au 8e siècle.. Les 1ers arrivants auraient été des Bantous venus d'Afrique de l'Est, suivis par les Swahilis. A partir du 9ème siècle, les marchands Arabes et Perses jette l'encre sur l'ile, apportant avec eux l'Islam. Des poteries du IX ème siècle, découvertes dans le sud de l'Ile, témoignent aussi des premiers échanges avec la Grande Ile "Madagascar".

Entre le 15ème et le 18ème siècle, on assiste à une migration de la population malgache sur la région sud de l'ile. Le 18ème siècle est marqué par des guerres entre les "Sultans Batailleurs" des différentes îles des Comores. Le Sultan Andriantsouly, alors en guerre avec le Sultan Andriani, veut en finir et recherche la protection de la France en lui cédant Mayotte le 25 avril 1841 contre une rente annuelle de 1000 piastres.

De son côté, la France, ayant perdu l’île de France (Maurice) sous Napoléon au profit de l’Angleterre, en quête d’un abri maritime sûr, procède, par l’intermédiaire du capitaine Passot, à l’achat de Mayotte.

La position de Mayotte dans le Canal du Mozambique était aussi stratégique pour la marine militaire dans la région. A cette époque, les premiers colons Français arrivent à Mayotte et cultivent la canne à sucre, à l'instar de Maurice et la Réunion qui ne laisseront pas sa chance à Mayotte puisque ces cultures furent abandonnées au début des années 1900. De nombreuses épices furent aussi introduites et sont encore cultivées aujourd'hui mais leur production, restée très artisanale diminue d'année en année.

En 1886, un protectorat est établi avec les trois autres îles des Comores, la Grande Comores, Anjouan et Mohéli ; elles sont placées sous l'autorité du Gouverneur de Mayotte. En 1912, l'archipel des Comores devient une province de la Colonie de Madagascar L'archipel des Comores, dont Mayotte fait partie, devient un Territoire d'Outre-mer en 1946 et obtient son indépendance en 1976, Seule la population de Mayotte choisit de rester française, devenant en 1976 une Collectivité Territoriale française. Le 2 juillet 2000, la population se prononce en faveur du statut de Collectivité Départementale

En Mars 2009, les mahorais sont appelés aux urnes pour décider de l’évolution de statutaire de leur île. Il prévoit si le oui l'emporte, la transformation progressive de l’île en Département et région d’outre-mer en 2011. Cette évolution voulue depuis longtemps par les élus sera progressive.

Les prestations sociale commenceront à être mise en place en 2012 et s’étalera sur 25 ans. Le droit fiscal (taxe d’habitation, taxe foncière…) rentrera en vigueur en 2014.

Mayotte est situé à l’entré Nord du Canal du Mozambique. Son plus haut sommet, le Mont Bénara culmine à 653 m.

Le volcanisme a laissé notamment un cratère, occupé par le Lac Dziani situé sur Petite Terre. D’une superficie de 376 km2, Mayotte comprend deux îles principales, la Petite Terre et la Grande Terre. Mayotte, protégée du courant d’alizé oriental par Madagascar, jouit d’un climat tropical maritime comprenant deux saisons :

- une saison sèche et tempérée de mai à octobre

- une saison chaude ou saison des pluies de novembre à avril arrosée par la mousson venant du nord-ouest.

Les températures moyennes sont de 27° de décembre à mars et de 24° de mai à septembre et les précipitations vont de 1000mm par an dans le Sud à 2000 mm dans le centre de l’île

Outremer-Département(histoire)-La Guadeloupe-971-

Histoire de la Guadeloupe

Département n° 971

La Guadeloupe fut découvertele 4 novembre 1493 parChristophe Colomb. Le nom de l'île fut donné par ce dernier lors de son débarquement à Sainte-Marie de Capesterre, pour rendre hommage à "Santé Maria de Guadeloupe de Estramadura". L'île était à l'époque peuplée par les indiens Caraïbes, peuple guerrier originaire de la région du Venezuela.Ils appelaient alors leur île"Caloucæra" ou "Karukéra", ce qui signifiait "l'île aux belles eaux". Les Caraïbes avaient chassé les Arawaks ou Taïnos, peuple plus pacifique établi dans les îles depuis la fin du IIIème siècle jusqu'au IXème siècle.

Les indiens furent vite décimés par les premiers colons espagnols, les épidémies, et l'alcool.

Elle fut occupée par la Compagnie des Iles de l'Amériquele 28 juin 1635(les premiers Français), puis par la Compagnie des Indes occidentales en 1666. Elle revint à la Couronne en 1674.

En 1644, commença la culture de lacanne à sucre, assurant ainsi la prospérité de l'île.

Aucun esclave noir n'y fut importé dans les dépendances de la Guadeloupe, l'île sèche de la Désirade, l'archipel des Saintes et Saint Barthélémy, le manque de surface agricole n'a jamais permis la culture de la canne à sucre. De ce fait la population blanche d'origine ne connut jamais le métissage comme les Marie Galantais. Les Saintois et les Saint Barth préservent leur blancheur, garantie essentielle de leur identité culturelle. Il est vrais qu'ils sont les descendants les plus purs de bretons et de normands, marins, flibustiers et colons, installés sur ces rochers qui leur servent de patrie depuis le XVIIème siècle.

En 1759, pendant la guerre des Sept ans (1756-1763), la Guadeloupe est occupée par les Anglais qui fondent le port de Pointe à Pitre. En 1763, le traité de Paris met fin à la guerre et restitue la Guadeloupe et la Martinique à la France.

C'est en 1775 que l'île obtient son autonomie vis à vis de la Martinique, et qu'elle se lance dans l'exportation massive de cacao.

La révolution propagent ses idées et provoque la guerre civile dans les îles.

Avec l'abolition de l'esclavage proclamée par la Convention le 4 février 1794, les esclaves se révoltent et les affranchis réclament l'égalité politique. Les Anglais viennent en aide aux propriétaires terriens royalistes et occupent l'île pendant deux mois avant que les Républicains avec à leur tête Victor Hugues, émissaire de la Convention, appuyés par les esclaves et ses 1500 hommes se rendent maîtres de l'île et exécutent beaucoup de royalistes.

En 1802, Napoléon rétablit l'esclavage et poursuit le combat contre les Anglais pour la conquête des îles.

En métropole dès 1842, Lamartine, Barbès et Victor Schoelcher réclament l'émancipation des esclaves, qui aboutira à l'abolition par les décrets du 4 mars et du 27 avril 1848. 87 000 guadeloupéens noirs devenaient citoyens français et délaissèrent, pour une bonne partie, les très durs travaux des champs, la production de sucre tombe de 33000 à 12000 tonnes.

A partir de 1853 les colons de l'époque organisèrent l'immigration de travailleurs libres Hindous, les "coolies", afin de pallier à la crise de main d'œuvre, ce qui enrichit la population de l'île d'une nouvelle ethnie.

En 1912, la population s'élève à 212 000 habitants. Durant la première guerre mondiale, 30 000 Antillais combattent dans les rangs alliés 20 000 d´entre eux furent tués, blessés ou faits prisonniers. 1928 est l'année qui connut le pire cyclone du siècle pour les insulaires.

Deux années après, le régime douanier métropolitain s'applique aux Antilles françaises.

Le 19 mars 1946, l'île devient un département français.

A partir de 1982 avec la mise en place progressive de la décentralisation, les idées indépendantistes faiblissent.

Outremer - Département(histoire) - La Martinique -972 -

Histoire de la Martinique

Département n° : 972

L’histoire de la Martinique est liée à celle de l’arc caribéen, donc à la colonisation européenne et à l’esclavage pratiqué durant deux siècles par les Espagnols, les Anglais, les Français et les Hollandais. Néanmoins, la présence humaine aux Caraïbes est attestée bien avant l’arrivée des Européens. Ainsi, des archéologues ont trouvé en Martinique des outils en pierre dont l’ancienneté est estimée à plus de 3000 ans. En réalité, l'histoire connue de l’île commence 1500 ans avant Christophe Colomb quand s'y installent les Arawaks, provenant du continent américain.

1. Les amérindiens

Les premiers occupants connus sont les Arawaks venus du Venezuela vers 300 ou 400 ans avant notre ère. En 295 avant notre ère, une éruption de la montagne Pelée fait fuir les Arawaks qui quittent l’île pour n’y revenir que vers l’an 400. Vers 1200 de notre ère, une nouvelle civilisation amérindienne, provenant des côtes guyanaises, apparaît dans les Antilles : les Caraïbes. Aussi appelés Kalinas, ces amérindiens sont, à l’opposé des Arawaks dont la civilisation repose sur la culture du manioc, très agressifs. Ils sont anthropophages et exterminent la quasi totalité du peuple Arawak à la notable exception des femmes.

Lors de son quatrième voyage, Christophe Colomb débarque en Martinique le 15 juin 1502 il se trouve face à face avec le redouté peuple Caraïbe. Les Amérindiens appellent alors l’île Madinina (l'île aux fleurs), Colomb la rebaptise du nom de Martinique en l’honneur de Saint Martin. Craignant les Caraïbes, les Espagnols ne s’intéressèrent plus à la Martinique, laissant la place aux Français et aux Anglais. Finalement, on peut légitimement se demander si les Caraïbes de cette époque n’eurent pas une vie bien meilleure que celle des Taïnos, peuple pacifique résidant notamment sur l’île d’Haïti et soumis en esclavage.

On note ironiquement que les seules communautés amérindiennes encore présentes dans la Caraïbe sont celles des Caraïbes (en Dominique) qui ont donc finalement bien raison de résister à l’implantation des blancs. Ces derniers jouissent d’ailleurs d’une certaine aura dans l’inconscient collectif martiniquais. Ainsi persiste dans les esprits le mythe, la légende ou le fait historique (à chacun sa version !) qui voudrait que le dernier des Caraïbes de Martinique, refusant de se rendre à l’envahisseur se soit jeté du haut d’un rocher appelé depuis lors le « tombeau des Caraïbes ».

2. La traite des esclaves

Le cardinal de Richelieu, au nom du roi Louis XIII, créé la Compagnie des Isles d’Amérique (1635-1650) afin de coloniser les îles des Petites Caraïbes. La véritable conquête de la Martinique commence avec l’arrivée d’un aventurier français, Pierre Belain d’Esnambuc, le 15 septembre 1635. En 1550, on pratique déjà la monoculture de la canne à sucre.

Les premiers contacts entre les Caraïbes et les Français ne se révèlent pas au départ réellement agressifs. Devant la petitesse des îles, et devant la diminution de leurs terres, les Caraïbes opposent une forte résistance aux Français. Après plusieurs années de conflits, tant avec les Anglais qu’avec les Caraïbes, les Français sous la gouverne de Beausoleil finissent par chasser définitivement les Caraïbes de l’île. Les survivants se réfugient dans les îles de la Dominique et de Saint-Vincent.

Les Espagnols sont les premiers à importer des Africains dans leurs colonies afin de remplacer les populations amérindiennes, décimées par les maladies et les conditions de travail accablantes. Les populations noires d’Afrique sont sensées mieux supporter le travail forcé dans un climat tropical jugé difficile (décidément, les perceptions évoluent !). En Martinique, les Français débutent la traite négrière dès 1635 afin de fournir la main-d’œuvre nécessaire à la culture de la canne à sucre. De 1656 à 1814, Anglais et Français occupent successivement la Martinique. Le traité de Paris de 1814 marque le rattachement définitif de la Martinique à la France.

En 1673 est créée la Compagnie du Sénégal, qui a pour objectif de départ de déporter les esclaves noirs vers la Caraïbe et à la Guyane françaises. La traite devient alors une véritable industrie. Selon les estimations, plus de 700 000 esclaves sont déportés vers la Martinique, la Guadeloupe et Saint-Domingue entre 1673 et 1789 (dont 600 000 pour la seule île de Saint-Domingue. En 1745, la Martinique à elle seule compte environ 80 000 habitants dont 65 000 esclaves. Pour comprendre comment 65 000 hommes peuvent se laisser asservir par 15 000 autres, nous relirons avec beaucoup d’intérêt le Discours sur la Servitude Volontairede La Boetie. Il est également à noter que le fameux Code Noir, qui aurait pu être, s’il avait été réellement respecté, une véritable amélioration de la condition nègre, prépare déjà bien avant l’heure l’abolition de l’esclavage. En effet, après le baptême obligatoire, l'Africain devient officiellement un Nègre, perdant toute identité, à commencer par son nom, puis est marqué au fer rouge. Asservir les esprits pour maintenir l’esclavage même sans les chaînes, c’est peut-être là la vraie signification du Code Nègre et sa justification.

3. L’abolition de l’esclavage

Victor Schoelcher, sous-secrétaire d'État à la Marine chargé des colonies, est l’un des auteurs du décret d'abolition du 27 avril 1848, confirmé dans la Constitution du 4 novembre 1848. En Martinique, la date officielle de l’abolition est pourtant le 22 mai. Pourquoi donc ? En fait, avant même l’arrivée du décret officiel dans l’île (songez aux délais de transport par bateau !), les esclaves se rebellent et exigent leur libération immédiate. Devant l’ampleur du mouvement, et à la demande du conseil municipal de Saint-Pierre, le général Rostoland, gouverneur de l’île, proclame : « l'esclavage est aboli à partir de ce jour à la Martinique, et que le maintien de l'ordre public est confié au bon esprit des anciens et des nouveaux citoyens français ». Nous avons donc là trois dates potentielles pour l’abolition de l’esclavage : le 27 avril pour le décret national, le 22 mai pour la rébellion noire et le 23 mai pour un « décret local »…A vous de choisir la votre, pour la part des martiniquais, c’est déjà tout fait. Bien que pour ma part, je me poserai certaines questions, car abolition ne signifie pas égalité avec le peuple blanc, puisqu’au Code Noir succède le Code de l'indigénat également appliqué dans d’autres colonies françaises (comme l’Algérie), limitant fortement les droits des noirs. Donc je vote pour une abolition non en 1848, mais en 1945…Donc qu’après on ne vienne pas nous dire que l’esclavage « ça fait déjà 150 ans que c’est fini ».

Devenu député de la Martinique et de la Guadeloupe, Victor Schoelcher souhaite même la départementalisation pour les quatre « vieilles » colonies (Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion). L’Histoire lui donne finalement raison en 1945 (date de la départementalisation de ces territoires), ce que ne manqueront d’ailleurs pas de faire remarquer les partisans de cette évolution statutaire. Histoire de les embêter, nous pourrions tout aussi bien leur rappeler que ce même Victor Schoelcher considère dans ses écrits que les îles de la Caraïbe, si petites, et si semblables, ont pour vocation d’être réunies dans un seul et même ensemble politique. L’Histoire lui donnera-t-il raison là encore ?

4. Les nouveaux arrivants

La suppression de l'esclavage pose problème à des îles dont l’économie de plantation repose sur l’exploitation gratuite du travail des noirs. On cherche donc à les remplacer par d’autres. Ainsi, de 1853 à 1885, la France importe plusieurs milliers de travailleurs immigrants (dénommés «coolies») à partir comptoirs français de l’Inde. Considérés comme dociles, ces «coolies» signent pour travailler aux Caraïbes pour une durée de cinq ans. Certains restent sur place à la fin de leur contrat, fondent une famille et deviennent des Martiniquais à part entière, tout en conservant leur religion et leurs habitudes culinaires. 25 000 indiens (ou « coolies » selon les termes des colons) sont introduits en Martinique entre 1848 et la fin du XIXième siècle. Du fait d'une surmortalité importante (dûe aux maladies et aux mauvais traitements) et d'une demande de rapatriements forte (contrairement à la Guadeloupe, la Martinique ne disposait déjà que de peu de terres disponibles à expiration des contrats, d'où une présence indienne plus marquée aujourd'hui en Guadeloupe), la communauté indienne diminue considérablement en quelques années.

Vers la fin du XIXième siècle, un millier de Chinois débarquent également dans l'île puis des immigrants provenant de la Syrie et du Liban. C’est ce qui explique la diversité ethnique et culturelle des îles de la Caraïbe, creusets de rencontres entre des peuples originaires de tous les continents. Au delà du cliché n’oublions pas que ces « rencontres » et mélanges se font dans la douleur. Ce qui expliquent encore pourquoi aujourd’hui, bien que cohabitant dans une relative harmonie dénuée de véritables conflits, les différents groupes ethniques de la Martinique n'en continuent pas moins de se méfier les uns des autres et de jouer des rôles sociaux plus ou moins en accord avec leur couleur de peau.

5. La condition noire

En 1898, on compte 175 000 habitants en Martinique, dont 150 000 Noirs et mulâtres (85 %), 15 000 Indiens (8,5 %) et 10 000 Blancs (5,7 %). Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la fin de l'esclavage en 1848, ne rime pas avec la fin de "l'importation" d'hommes en Martinique. En effet, entre 1853 et 1885, plus de 29 000 noirs sont amenés d'Afrique avec contrat et garantie de retour gratuit.

Les noirs demeurent toujours dans une situation précaire. La IIIe République marque cependant certaines avancées, avec le suffrage universel masculin et les progrès concernant l’enseignement public obligatoire, laïc et gratuit (1881). Il n’en demeure pas moins que les Blancs héritiers des esclavagistes, dits Békés, conservent les terres et le pouvoir économique. Une nouvelle classe semble naître : celle des mulâtres, qui, à la croisée des deux communautés blanche et noire, dispose de davantage de privilèges que la seconde sans en avoir autant que la première. Parmi ces privilèges figure en bonne place l’accès à l’éducation, qui permet aux mulâtres de gravir les échelons sociaux en accédant bien souvent d’abord aux professions libérales (médecins, avocats…) pour également se trouver en bonne position dans les secteurs commerciaux. La mentalité dominante est alors celle du « chapé la po » : c’est à dire, pour les femmes, faire en sorte que sa progéniture soit la plus blanche que possible afin de pouvoir sortir de la misère. Jusqu’à aujourd’hui, on peut encore trouver des traces de cet état d’esprit.

Outremer - Département(histoire) -La Réunion-974-

Histoire de la Réunion

N° département : 974

Jusqu'au milieu du XVIIème siècle, l'île qu'on n'appelait pas encore la Réunion était inhabitée. Elle a reçu la visite des navigateurs arabes, portugais, anglais, hollandais. Elle était une escale appréciée sur la route du commerce en raison de l'abondance de l'eau douce, à proximité immédiate des rivages. On la retrouve sur de nombreuses cartes, sous des noms divers. Les Français lui ont trouvé une première utilité :celle de prison, ou plutôt de lieu de relégation pour des mutins indésirables à Madagascar. Le royaume tentait alors de prendre pied dans le sud de la Grande Ile, 700 km plus à l'Ouest. En l'an de grâce 1638, la petite île volcanique était devenue Bourbon, "possession du roy". Il avait suffi pour cela d'y planter une pierre gravée sur le littoral (aujourd'hui commune de... La Possession).

L es premiers mutins y sont débarqués en 1643. Ils découvrent une prison de rêve, couverte de forêts, de gibiers et de rivières. Les premiers colons, accompagnés de serviteurs malgaches, s'y installent à partir de 1663. L'intérêt de l'île perdue se révèle progressivement. La Compagnie des Indes Orientales va la gérer d'une main de fer pendant un siècle, jusqu'à sa faillite en 1767. La culture du café se développe, le système de l'esclavage se met en place.

Les colons blancs achètent leur main d'œuvre à des négriers qui arrachent hommes, femmes et enfants aux côtes malgaches et est-africaines. La population blanche des origines, qui avait commencé à se métisser avec ses premiers serviteurs de couleur, femmes malgaches ou indo-portugaises, devient largement minoritaire.

A la fin du XVIIIème siècle, les plantations de café disparaissent rapidement, bientôt remplacées, à partir de 1815, par les champs de cannes à sucre. Pendant la Révolution, l'île a brièvement changé de nom. Les Sans-culottes la rebaptisent Réunion, symbole de la rencontre des troupes révolutionnaires à Paris, en 1790. De 1810 à 1815, elle est ensuite passée sous contrôle anglais, avant d'être rendue au Roi de France.

L' île redevenue Bourbon prospère au XIXème, grâce à la canne. Le "roseau sucré" fait la fortune de la colonie. La lointaine France achète à prix d'or les pains de sucre moulés dans des dizaines d'"usines" attenantes aux propriétés coloniales. Les grands domaines s'étendent, l'intérieur montagneux de l'île est progressivement mis en valeur, les cirques se peuplent.

En 1848, l'esclavage est aboli. Mais la canne nécessite toujours plus de main d'œuvre : appel est fait à des volontaires indiens et africains... dont les conditions d'existence seront bien proches de celles des esclaves.

La société de plantation perdure jusqu'à la Seconde Guerre Mondiale, au rythme des crises de l'économie sucrière. De nouvelles cultures apparaissent. Une orchidée aux formes de liane, venue d'Amérique, fait naître des rêves d'opulence chez les colons : la vanille. Ses gousses séchées s'arrachent sur le Vieux Continent. Mais elle se reproduit mal dans l'île. Jusqu'au jour où un esclave de Sainte-Suzanne, Edmond Albius, découvre un moyen simple et efficace de féconder sa fleur, d'un simple geste de la main.

Les champs de vanille s'étendent, le label "Bourbon" devient une référence mondiale, encore reconnue aujourd'hui. A cette époque, la Réunion découvre également qu'elle peut produire du géranium et du vetiver qui, une fois distillés, donnent des huiles essentielles appréciées des grands parfumeurs. De nouvelles cultures odorantes prospèrent dans les hauteurs propices de l'Ouest et du Sud. Mais la richesse de la terre ne profite pas à tous et les cours sont à la baisse.

La population souffre dans une colonie oubliée. La France préfère miser sur l'immense Madagascar toute proche. Le 19 mars 1946, l'île obtient le statut de Département d'Outre-Mer. Elle devient française à part entière. Le mouvement s'accélère à partir des années 60 :la Réunion s'équipe, la jeunesse s'éduque, l'économie se diversifie et se développe. Le niveau des infrastructures locales n'a aujourd'hui plus rien à envier à la plupart des départements de métropole. Depuis le milieu des années 90, le tourisme rapporte davantage de recettes que la canne à sucre, la vanille, le géranium et le vétiver réunis.