Publié à 11:10 par acoeuretacris

Tags : outremer

Histoire de la Nouvelle Calédonie

Le peuplement du Pacifique sud est récent. L'homo sapiens venu d'Asie émigra vers la Mélanésie à partir de 4000 ans av. JC. Les plus anciennes traces de colonisation de la Nouvelle-Calédonie datent de 1300 av. JC. La Nouvelle-Zélande, encore plus méridionale, ne fut peuplée par les Maori que 900 ans av. JC.

On compte deux périodes "préhistoriques" calédoniennes:

-La période Koné, de 1300 av. JC à 1000 ans après JC, archéologiquement définie par l'art potier Lapita et Podtanéan. Les villages sont essentiellement côtiers.

-La période Naïa-Oundjo: de 1000 ans à l'arrivée des européens. Le peuplement gagne l'intérieur des terres, partout où la nature le permet.

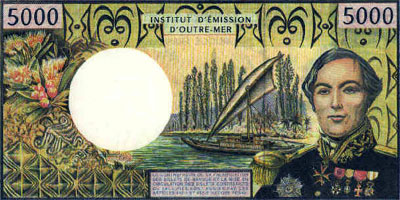

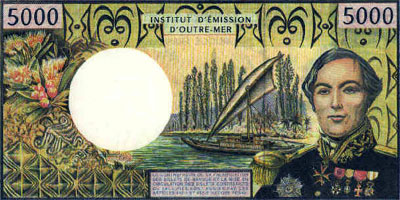

James Cook découvre la Nouvelle-Calédonie en 1774. Plusieurs navigateurs français y accostent par la suite: La Pérouse, Entrecasteaux, Kermadec. Les santaliers s'intéressent à l'archipel. James Paddon, un commerçant anglais, est le premier à s'installer, sur l'île Nou, devenue actuellement une presqu'île de Nouméa. Les missionnaires catholiques arrivent en 1843. C'est le 24 septembre 1853 que l'amiral Fébvrier-Despointes prend possession de l'île au nom de la France. Nouméa (Port-de-France jusqu'en 1866) est créée en 1854.

L'amiral Fébvrier-Despointes sur le billet de 5000 francs pacifique

Les gouverneurs sont militaires jusqu'en 1884. La colonisation libre et agraire n'est guère encouragée au début. En 1864 s'y ajoute celle d'origine pénitentiaire. Le bagne créé par Napoléon III accueillera, souvent dans des conditions dramatiques, 40.000 prisonniers dont 5 000 communards, parmi lesquels Louise Michel célèbre révolutionnaire anarchiste. Le bagne principal de l'île Nou servait de gare de triage pour les fermes pénitenciaires de la brousse. Son rôle déclinera progressivement jusqu'à sa fermeture en 1897.

Cette époque est marquée par de nombreuses révoltes de la population kanak, dont la plus célèbre est celle menée en 1878 par le grand chef Ataï.

La colonisation civile démarra vraiment en 1892, sous l'impulsion du gouverneur Feuillet, mais les cyclones, les insurrections indigènes et l'isolement des côlons firent s'écrouler les espoirs agricoles (culture du café).

Les 2 guerres mondiales virent les calédoniens participer aux champs de bataille européens. Nombreux furent les fusiliers kanak qui partirent défendre la lointaine république et ne rentrèrent pas au pays. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 50.000 soldats américains engagés dans la bataille du Pacifique séjournent en Nouvelle-Calédonie. 4 grands aérodromes sont contruits. Le caillou devient le porte-avion du Pacifique.

Le seul vrai développement économique vint de la découverte du nickel par Jules Garnier en 1863. La "ruée du nickel" débuta en 1870. Mais la production n'atteignit des chiffres significatifs qu'à partir de 1960.

En 1946, la Nouvelle-Calédonie devient un territoire d'Outre-mer. Les années qui suivent la Libération sont marquées par la démocratisation et la généralisation du suffrage universel.

La Baie des Citrons pendant la 2ème guerre mondiale

La loi Defferre appliquée en 1957 accorda une large autonomie à la Nouvelle-Calédonie, administrée par une Assemblée Territoriale. L'Union Calédonienne, un nouveau parti pluri-ethnique et autonomiste rassemblant les kanaks et les petits colons blancs, ayant l'aval de l'église et des syndicats, remporte les élections. Les kanaks accèdent pour la première fois à des responsabilités politiques. La tendance s'inverse à partir de 1963: l'état français, inquiet de l'importance croissante des kanaks dans la vie politique, limite les pouvoirs de l'Assemblée sur fond de boom du nickel. Le consensus multi-racial prend du plomb dans l'aile avec l'encouragement à l'immigration des wallisiens, néo-hébridais puis français métropolitains. L'Union Calédonienne perd le contrôle de l'Assemblée en 1972. Les kanaks perdent l'espoir d'un régime d'autonomie.

Cette période de l'histoire calédonienne a fait l'objet d'une omerta. Elle n'était pas enseignée aux jeunes dans les années 90. Omerta plutôt passive qu'active. Les responsables politiques de l'époque sont encore bien présents. Les enseignants craignent les retours de bâton en traitant cette période sensible.

Les années 80 sont marquées par la montée du mouvement indépendantiste kanak. La gauche française favorise la création du FLNKS, Front de libération national kanak socialiste, pour contrer le RPCR, Rassemblement pour la Calédonie dans la République, affilié à la droite française. Les tentatives de répression du mouvementet le blocage des institutions accroissent les tensions, qui atteignent leur point culminant avec les évènements d'avril 1988: des barrages sont mis en place par le FLNKS à travers tout l'archipel, une prise d'otages tourne au massacre à Ouvéa: 4 gendarmes sont tués lors de l'attaque des kanaks, les autres sont pris en otages, 2 militaires et 19 kanaks sont tués lors de l'assaut donné à la grotte où ils se sont réfugiés.

La signature des accords Matignon (26 juin 1988) apaise les tensions politiques et engage le rééquilibrage économique par la création de 3 provinces semi-autonomes. Un référendum d'auto-détermination pour l'indépendance est prévu en 1998. Bien qu'en France cet accord ait été ratifié par les français à 80% (la Constitution a du être aménagée pour le nouveau statut calédonien), localement le "oui" ne fit que 57%, le "non" l'emporta à Nouméa "la blanche" et les kanaks eux-mêmes se divisèrent profondément. Au point que leurs leaders signataires de l'accord, Jean-Marie Tjibaou et Yeiwéné Yeiwéné, furent assassinés par un extrémiste kanak.

En 1998, inquiets des conséquences d'un probable "non" à l'indépendance (la démographie et les divisions du camp kanak n'était pas favorable aux indépendantistes), les signataires des accords de Matignon annulèrent le référendum. Les accords de Nouméa furent signés: le vote pour l'indépendance est reporté à 2014. La Nouvelle-Calédonie obtient une large autonomie: l'état français n'assure que les fonctions régaliennes: armée, police, fournit des enseignants et finance l'accession à l'auto-suffisance. Les calédoniens ne pouvaient qu'approuver ce pactole: 72% votèrent oui. Le premier Congrès autonome a été élu en 1999.

Chefs kanaks en tenue cérémonielle, 19è siècle

Publié à 08:48 par acoeuretacris

Tags : bonjour

Poème sur l'amitié

À l’amitié, nul n’est tenu.

C’est ce que bien des gens me disent.

Pour ma part, j’en ai retenu,

Qu’il se dit beaucoup de bêtises.

Pourquoi conseiller la méfiance

Quand l’amitié te tend les bras,

Ou refuser de faire alliance

Avec ceux qu’on ne connaît pas ?

Ne dit-il pas, ce vieux dicton

Pas trop mauvais, à ce qu’il semble,

Que ceux qui ont même passion,

Bientôt se retrouvent ensemble ?

Si tu te cherches des repères

Quand on te parle sentiment,

Des amis, tu n’en auras guère

Tu vivras seul et pauvrement.

Mais s’il t’arrive d’y goûter,

D’en tirer toutes les saveurs,

Essaye alors de préserver,

Ce rare moment de bonheur.

(auteur inconnu)

Publié à 21:05 par acoeuretacris

Tags : bonsoir

Ouvre-toi au monde du bonheur

Aux gens qui t'offrent leur sourire…

Oublie de regarder derrière toi et pense toujours à l'avenir…

Vis ton présent chaque instant, sois optimiste et fier de toi….

(auteur inconnu)

Pics noirs

Les pics sont devenus célèbres grâce au personnage de dessin animé Woody woodpecker. Woodpecker signifie « pic » en anglais.

A l’origine, le pic noir (Dryocopus martius) vivait dans de grandes forêts de feuillus pourvues de nombreux arbres pourris ou morts.

Aujourd’hui, le pic noir est souvent considéré comme un destructeur d’arbres. Il est vrai que la diminution de son habitat en Europe oblige les populations de pics à se rassembler dans les grands massifs forestiers encore intacts.

Pourtant, selon les spécialistes, le pic noir est loin d’être nuisible. Cet oiseau, comme tous les membres de la famille des pics, participe à l’équilibre écologique.

En Amérique du Nord, le parent du pic noir est le pic chevelu, également appelé grand pic (Dryocopus pileatus).

Portrait du pic noir

Tous les pics tambourinent avec force l’écorce des arbres de leur bec pointu. Il émet un « kli-a » bruyant ainsi qu’un « kri-kri-kri » et un « tchoc-tchoc ».

On dit que le pic noir « piquasse ».

Le pic noir est facilement reconnaissable à sa calotte rouge vif qui tranche avec son pelage noir.

Chez la femelle, seules les plumes de la nuque sont rouges.

Pic noir

Le pic noir est un véritable acrobate qui grimpe avec agilité le long des troncs d’arbres. Il est aidé en cela grâce à ses robustes pattes et sa longue queue qui lui sert d’appui.

Sédentaire, le pic noir est totalement dépendant des forêts. Les arbres lui servent d’habitat mais également de nourriture.

image Arudhio

Le continent européen rassemble la majorité des populations mais on le trouve également en Asie.

Grâce au dessin animé, tout le monde connaît le tambourinement particulier que fait le pic noir quand il martèle un tronc d’arbre. Cette bruyante occupation signale sa présence aux autres congénères qui savent que le territoire est déjà occupé.

Woody Woodpecker qui a rendu les pics célèbres

Pourquoi le pic noir martèle t-il ainsi l’écorce des arbres ? Il y creuse tout simplement son nid, une petite loge ovale et large d’environ 9 cm.

De plus, amateur d’insectes, il se régale des coléoptères qui vivent sous l’écorce ainsi que de fourmis. Il consomme donc de grandes quantités d’insectes xylophages (qui consomment du bois) ce qui équilibre la vie forestière.

En Europe, l’espèce est protégée.

Le pic noir se nourrit également au sol de baies, de fruits et de graines de conifères.

Dimensions : 40 à 47 cm de long pour 250 à 370 g

Dimensions : 40 à 47 cm de long pour 250 à 370 g Distribution : Europe (sauf Grande-Bretagne et Espagne) ; Russie ; Scandinavie ; Asie notamment Japon

Distribution : Europe (sauf Grande-Bretagne et Espagne) ; Russie ; Scandinavie ; Asie notamment Japon

Il existe trois sous-espèces de pics noirs :

Dryocopus martius martius (France, Scandinavie, Japon)

Dryocopus martius pinetorum (sud et centre de l'Europe au nord de l'Iran)

Dryocopus martius khamensis (ouest de la Chine)

La reproduction du pic noir

Solitaire en temps normal, les couples se forment au moment de la reproduction.

La femelle niche au creux d’un tronc d’arbre. La loge est tapissée de copeaux pour accueillir la ponte de 3 à 5 œufs.

Il n’y a qu’une seule ponte annuelle entre avril et mai.

Jeunes pics noirs au nid

Les œufs sont couvés par les deux parents pendant deux semaines. Les parents nourrissent les oisillons d’aliments régurgités.

Les jeunes quittent le nid au bout de huit semaines. Leur espérance de vie est d’environ 11 ans.

Le Grand Pic ou Pic chevelu

Lui aussi vit dans de grandes étendues boisées en Amérique du Nord. Son mode de vie est très semblable à celui du pic noir.

Il se nourrit essentiellement d’insectes qu’il attrape au sol en en creusant des cavités dans les arbres.

Grand pic par Noël Lee

Le mâle porte une belle huppe rouge, une calotte rouge et une moustache de même couleur. La femelle possède une moustache noire.

Grand pic par Toddkoym

Sédentaire, le pic chevelu vit en couple. La reproduction de cette espèce est identique à celle du pic noir.

Distribution : Ouest du Canada et Louisiane aux Etats-Unis

Distribution : Ouest du Canada et Louisiane aux Etats-Unis

Classification

Règne : Animalia

Embranchement : Chordata

Classe : Aves

Ordre : Piciformes

Famille : Picidae

Sous-famille : Picinae

Genre : Dryocopus

Espèce : Dryocopus martius

Le bernard l'ermite est un crustacé, donc un animal invertébré.

On l'appelle aussi Pagure.

Il ressemble à un homard, cependant aucune carapace ne protège son abdomen qui est mou. Il a huit pattes, deux pinces, deux yeux et deux pinces. Il possède aussi deux antennes.

Il vit en eau salée, sur le sable, la vase ou la roche. Sa nourriture provient des cadavres d'animaux. Il nettoie les fonds de mer de leurs déchets. Il se nourrit aussi de plantes à l'occasion.

Il s'approprie la coquille vide d'un autre crustacé pour se protéger. A mesure qu'il grandit il change d'habitation pour une carapace plus grande.

L'accouplement se fait dans l'eau. La femelle ne peut se reproduire avant d'avoir mué. Elle pond des oeufs qui se transforment en larves puis en bernard l'ermite.

Plusieurs anémones de mer se fixent sur la coquille du Bernard l'Ermite pour le protéger des prédateurs. Si Bernard change de coquille il les amènera avec lui et elles se fixeront sur la nouvelle coquille. Les anémones en tirent bénéfice car ainsi elles n'ont pas à se déplacer pour trouver leur nourriture.

Ses prédateurs sont les oiseaux marins, d'autres crustacés et certains poissons.

Dans les profondeurs de la fosse des Kouriles, un véritable monstre évolue : c’est le crabe araignée du Japon (Japanese spider crab ) ou araignée de mer japonaise (Macrocheira kaempferi).

L’araignée de mer japonaise est le plus grand arthropode vivant. Un adulte peut atteindre une envergure de 4 mètres avec ses pattes.

Malgré son nom d’araignée de mer, Macrocheira kaempferi est bien un crabe.

Portrait de l’araignée de mer du Japon

Le corps de ce crabe peut atteindre 37 cm pour un poids de 20 kilos. Son corps est orangé avec des taches blanches.

L’envergure moyenne quand le crabe écarte ses pattes est d’environ 4 mètres mais certains observateurs ont affirmé avoir vu des spécimens à l’envergure de 8 mètres.

Macrocheira kaempferi. Image Jnewland

Les crustacés demeurent inchangés depuis plus de 500 millions d’années.

Les arthropodes, exclusivement marins, qui ont une ressemblance superficielle avec les araignées, sont connus depuis le Dévonien.

Malgré son nom d’araignée de mer, Macrocheira kaempferi est bien un crabe. image Pod Bay

Macrocheira kaempferi est une espèce très ancienne. La diversité des crustacés était bien plus importante à l’origine qu’elle ne l’est aujourd’hui.

Actuellement, Macrocheira kaempferi est le seul représentant actuel du genre Macrocheira.

Il évolue dans l’océan Pacifique entre 150 et 800 mètres de profondeur autour du Japon.

Les plongeurs peuvent l’observer à des profondeurs moins importantes. Il remonte à environ 50 mètres au moment de la reproduction pour pondre ses œufs.

crabe araignée remonte à environ 50 m pour la reproduction. image g-na

Macrocheira kaempferi est un prédateur qui se nourrit de crustacés, de mollusques et de charognes.

Son espérance de vie n’est pas connue mais les Japonais affirment que ce crabe peut vivre une centaine d’années.

Le crabe araignée du Japon et l'homme

Pêché pour sa chair, la population a beaucoup régressé ces dernières années. Certaines mesures de protections ont été prises. Notamment, il est interdit de pêcher ce crabe au moment de la reproduction.

Le crabe araignée du Japon est protégé. image hoyasmeg

On l’utilise également pour la recherche. En effet, de tout temps, le crabe a connu une utilisation thérapeutique.

La chitine (substance organique qui constitue les téguments (carapace) des arthropodes) est, après la cellulose, le biopolymère le plus répandu du monde.

On s’est donc interessé à son dérivé, le chitosane, pour des utilisations aussi diverses que la peau artificielle, les fils de suture en chirurgie, les produits de beauté ou la pâte à papier.

Macrocheira kaempferi est utilisé pour la recherche. image OCVA

Cette production est promise à un grand avenir mais risque d’aggraver le pillage des ressources marines.

Le crabe araignée du Japon n’est pas agressif vis-à-vis de l’homme et il s'est assez bien acclimaté à la vie en captivité dans de grands aquariums.

Le crabe araignée s'est bien acclimaté à la vie en captivité. image Dan Coulter.

Au musée de la mer d’Oceanopolis à Brest, vous pouvez admirer trois crabes géants du Japon. Ils ne sont pas encore adultes.

Récemment, une mue s’est faite dans cet aquarium ce qui est un évènement très rare.

Le crabe grandit par mues successives. C’est un mécanisme très complexe qui opère le renouvellement périodique de l’exosquelette et d’une partie du squelette interne.

Classification

Règne: Animalia

Embranchement: Arthropoda

Sous-embranchement: Crustacea

Classe: Malacostraca

Ordre: Decapoda

Famille: Majidae

Genre: Macrocheira

Espèce: Macrocheira kaempferi

Chaque année au printemps, l’île Christmas, située dans l’océan indien, au large de l’Australie, est envahie par le crabe rouge (Gecarcoidea natalis).

Pendant près d’un mois, l’île est presque paralysée par cette invasion pacifique de milliers de crabes rouges.

Ces crabes d’environ 10 cm de large, sortent de la forêt, traversent les routes et les maisons, pour migrer vers les plages à l’époque de la reproduction.

En effet, le crabe rouge est un crabe terrestre qui vit loin de la mer mais y retourne pour se reproduire.

Portrait du crabe rouge

Ce crabe peut peser plus d’un kilo et vivre plus de 12 ans. Fouisseur efficace, grâce à ses pinces puissantes, il vit dans des cavités humides au cœur de la jungle.

Son rôle est de nettoyer son environnement en faisant disparaître les feuilles mortes, les fruits blets et les dépouilles animales.

C’est un excellent éboueur, très utile. 120 millions de ces crustacés font ainsi le ménage dans l’île.

Pendant la saison sèche, ils s’enfouissent dans des cavités pour y « hiberner » pendant plusieurs mois.

Comme de nombreuses espèces terrestres, le crabe rouge s’aventure hors de son territoire pour migrer vers la mer. Cet exode annuel se déroule au printemps c’est-à-dire en novembre dans l’hémisphère sud.

Crabe rouge (Gecarcoidea natalis). Image Peter from Perth

Sur cette petite île d’à peine 135 km² et 2 771 habitants environ, plusieurs espèces de crabes se côtoient. Le plus gros est le célèbre crabe des cocotiers.

Le plus petit, le crabe rouge, est l’attraction de l’île. Il est impropre à la consommation. La période de transhumance dure de 9 à 18 jours et il est alors préférable de fermer sa porte.

La migration du crabe rouge

Jusqu’à 7 000 crabes par km progressent ensemble à environ 0,10 m/sec.

Les mâles ouvrent la marche, les gros en avant et les petits derrière suivis par les femelles. C’est un véritable déferlement grouillant qui se déplace sur un front de plusieurs kilomètres. Les habitants de l’île y sont habitués et continuent leur train-train quotidien au milieu des crabes.

Pourtant, les crabes envahissent tout : les routes, les maisons, les voitures, les toits, les terrains de golf…

Crabe des cocotiers. Image Drew Avery

Ils envahissent également les voies utilisées par les wagons pour le transport du phosphate, unique ressource de l’île.

Automobiles et wagons provoquent une véritable hécatombe. Environ 100 000 crabes sont transformés en brochettes chaque année.

Cela n’affecte d’ailleurs en rien la survie de l’espèce. Ce chiffre représente moins de 1% de la population adulte.

Vue du littoral de l'île. Image Blue Bec

La marée de crabes descend en zigzaguant vers la mer le matin et en fin d’après midi pour éviter la canicule.

Les plus gros crabes arrivent à destination en 5 à 7 jours.

Une ponte collective

A leur arrivée sur les plages, les crabes barbotent dans l’eau afin de reprendre des forces. Ils se réhydratent et tous boivent goulûment.

Ensuite, les géniteurs construisent des terriers sur les terrasses côtières et s’en disputent la propriété à grands coups de pinces.

Les femelles rejoignent ensuite les mâles. L’accouplement se produit à l’intérieur du terrier. Puis, le mâle entreprend le voyage en sens inverse vers la jungle.

Le crabe rouge ne rejoint la mer que pour la reproduction. Image Peter from Perth

Les femelles restent dans le terrier 12 jours pendant que les œufs se développent. A terme, elles se rendent toutes ensemble sur le littoral. Ce sont plusieurs couches de crabes qui s’agitent.

Empilées les unes sur les autres, les femelles poussent des cris qui ressemblent à celui des bébés oiseaux.

A la nuit, les femelles se dirigent vers la mer et sont saisies de véritables spasmes. L’abdomen libère la progéniture.

Souvent, les femelles, accrochées aux rochers et parfois aux falaises hautes de 8 m, secouent leur abdomen au-dessus de l’eau pour libérer la ponte.

La période de ponte dure de 5 à 6 nuits. Les femelles abandonnent alors leur progéniture pour retourner dans la jungle.

Chaque femelle expulse près de cent mille œufs. En grappes compactes, les larves minuscules restent un peu moins d’un mois entre deux eaux.

Les eaux sont alors transformées en une gigantesque nappe gluante.

Crabe rouge qui rejoint son lieu de reproduction. Image BlueBec

Puis, les bébés crabes, tout rouges et aux yeux noirs, sortent de la mer. Ils forment d’immenses tapis rouges grouillant sur toute la côte.

Leur longue marche pour retourner en forêt commence par une difficulté de taille, celle d’escalader les falaises qui longent la majeure partie du littoral.

Seuls les oiseaux de mer constituent une menace pour eux.

Une nouvelle invasion commence alors.

Les bébés crabes, par millions, s’aventurent sur l’île dès leur sortie de la mer. Ils grimpent sur les murs, passent sous les portes et squattent les toilettes.

Beaucoup mourront, victimes des oiseaux, des voitures ou d’autres crabes terrestres.

L'extraction de phosphates constitue encore la principale industrie de l'île, mais les réserves s'amenuisent.

Depuis plusieurs années, un complexe touristique a été aménagé afin d'attirer des touristes. Nul doute que la migration des crabes rouges constituera une attraction de choix.

Jules César

Origine, histoire, dictons du MOIS DE JUILLET

(D'après « La légende des mois », paru en 1881)

Avant Jules César, l'année romaine commençait au 1er mars ; le mois dont nous racontons la légende occupait par conséquent le cinquième rang ; on l'appelait quintilis (cinquième) pour cette raison. L'année même de la mort de Jules César, 44 ans avant Jésus-Christ, Marc-Antoine, voulant honorer la mémoire du conquérant des Gaules, fit remplacer le nom de quintilis par celui de julius (Jules). De julius nous avons fait juillet. Le poète Ausone a personnifié ce mois sous les traits « d'un homme dont les membres sont brunis par le soleil et les cheveux liés de tiges et d'épis ».

Juillet nous amène les grandes chaleurs ; le 19 de ce mois finit messidor dans le calendrier républicain et commence thermidor, nom dérivé d'un mot grec qui veut dire chaud, et dont la racine se retrouve dans les mots thermomètre, thermes, etc., qui signifient : mesure de la chaleur, eaux chaudes, etc. C'est en juillet, en effet, que se produisent dans notre hémisphère les températures les plus élevées. Il semblerait que la plus forte température de l'année dût arriver le 21 juin, au solstice d'été. Il n'en est rien ; elle se manifeste un certain nombre de jours après.

La température n'est pas un effet instantané de la présence du soleil; elle est le résultat de l'accumulation de la chaleur à la surface de la terre. Elle augmente, même après le 21 juin, tant que la diminution de la hauteur du soleil et la durée des jours est peu sensible. C'est par la même raison que la plus haute température de la journée est à 2 heures, et non à midi; que le maximum annuel a lieu vers le 15 juillet, et non au solstice d'été ; que la plus basse température de l'année a lieu en janvier, et non au solstice d'hiver.

En juillet, les jours diminuent de 58 minutes. C'est en juillet que commencent les jours caniculaires, pendant lesquels, disent les proverbes, il faut se méfier des ardeurs du soleil. A cette époque de l'année, la belle étoile qu'on nomme Sirius se lève et se couche en même temps que le soleil ; les croyances populaires attribuaient à la présence de cette étoile les chaleurs plus vives de juillet, et, comme Sirius fait partie de la constellation du Chien, en latin canis, dont le diminutif est canicula (petite chienne), l'époque des températures élevées fut appelée canicule.

La canicule, qui tombe actuellement en juillet, est pour nous l'indice des grandes chaleurs de l'été. Mais le soleil ne se retrouve pas exactement au bout d'une année à la même place dans le ciel ; il est en retard, et ce retard augmentant tous les ans, le soleil se lèvera dans la constellation du Grand Chien successivement en août, en septembre, en octobre, et enfin en plein hiver. De telle sorte que, dans quelques milliers d'années, nos petits-neveux accuseront peut-être la canicule de ramener sur la terre les froids rigoureux de l'hiver !

En juillet, les Grecs célébraient une de leurs plus grandes fêtes : les Panathénées, en l'honneur de Minerve. Minerve, déesse de la sagesse, des arts, des sciences, naquit tout armée du cerveau de Jupiter ; les Grecs l'adoraient sous le nom d'Athéné. Ce fut Minerve qui donna son nom à la ville que Cécrops avait fondée dans l'Attique, Athènes, et qui dota ce pays de l'olivier. Un temple magnifique lui avait été élevé dans cette ville : le Parthénon, dont le nom, en grec, signifie vierge. Dans ce temple était une statue en or et en ivoire de la déesse, due au ciseau de Phidias.

Minerve

Minerve était représentée « debout, ayant une pique à la main, un bouclier à ses pieds, une tête de Méduse sur l'estomac, et tenant dans sa main droite une statue de la Victoire. » Méduse était une divinité de la mer, dont la tête fut coupée par Persée et qui changeait en statue de pierre tous ceux qui osaient la regarder.

Cicéron prétend que le nom de Minerve a été donné à cette déesse quia minatur, parce qu'elle menace. D'autres auteurs supposent que ce nom est une contraction du mot Meminerva (du latin memini, je me souviens), parce qu'elle était la déesse de la mémoire. Suivant d'autres, ce nom a la même racine que le grec menos, le latin mens, le sanscrit mena, l'anglais mind, qui tous signifient intelligence. Les Etrusques désignaient cette déesse sous le nom de Menrfa.

Les fêtes de Minerve, les Panathénées, se composaient de petites et de grandes cérémonies. Le nom de ces fêtes, formé de deux mots grecs, pan, tout, et Athéné, Minerve, indique qu'elles étaient célébrées par tous les adorateurs de la déesse. Les petites Panathénées avaient lieu tous les ans, à la fin d'avril et au commencement de mai. Elles duraient plusieurs jours et se composaient de combats d'athlètes, de courses à pied dans lesquelles chaque coureur tenait une torche allumée à la main, de concours de musique, de chant et de danses. Le vainqueur recevait une couronne d'olivier et un vase d'huile.

Le parthénon

Les grandes Panathénées ne se célébraient que tous les cinq ans, au commencement de juillet. Elles prenaient les mêmes cérémonies que les Panathénées annuelles, et, de plus, le transport solennel du péplum de Minerve. Cette draperie, analogue au vêtement de même nom que portaient les femmes grecques, était blanche, parsemée de clous ou boutons d'or, ornée de broderies en or représentant le combat de Minerve contre les Titans et les exploits des grands hommes. Le péplum était porté en grande pompe et suivi d'une foule immense formant un long cortège...

On suspendait le péplum, comme une voile, au mât d'un vaisseau construit de manière à pouvoir se mouvoir sur le sol comme un chariot : c'était le vaisseau panathénaïque, spécialement consacré à Minerve... En tête du cortège marchaient des vieillards des deux sexes tenant à la main un rameau d'olivier ; voici des hommes armés ; puis les scaphéphores, étrangers établis dans l'Attique portant des vases qui contiennent le miel et les gâteaux destinés aux sacrifices ; voici les hydriophores, femmes portant des urnes pleines d'eau. S'avancent alors les éphèbes, vêtus de la chlamyde, chantant l'hymne de la déesse ; les canéphores, jeunes filles portant les corbeilles sacrées...

On décernait aux vainqueurs un vase sculpté, le vase panathénaïque. On décernait encore une couronne d'or aux citoyens qu'on voulait honorer d'une manière exceptionnelle. Cette récompense avait été décernée au grand orateur Démosthène. Le poète Eschine voulut faire annuler le décret et Démosthène obtint qu'il fût maintenu en prononçant devant le peuple assemblé le Discours pour la couronne. Phidias a représenté toute la pompe des grandes Panathénées dans des sculptures admirables qui décorent la frise du Parthénon.

Fête des Panathénées : les Scaphéphores,

les Hydriophores, les Éphèbes,

les Canéphores, le Péplum

Les Romains célébraient tous les ans, le 6 juillet, les Apollinaires, fêtes instituées en l'an 358 de Rome, pendant la seconde guerre punique, pour obtenir d'Apollon la victoire sur Annibal. Ces fêtes duraient huit jours ; elles étaient célébrées au cirque Maxime, monument colossal de 670 mètres de long et de 176 mètres de large, situé entre les monts Aventin et Capitolin, et qui contenait 16 000 spectateurs.

Le 3 juillet on fêtait à Rome le Poplifuge, en souvenir de la retraite du peuple sur le mont Aventin après la prise de Rome par les Gaulois. Le jour des nones de juillet s'appelait Nones caprotines et était consacré à Junon ; c'était la fête des Servantes. Le 14 commençaient les Mercuriales, qui duraient six jours ; on fêtait Mercure avec la plus grande simplicité. Le 18 avaient lieu les Lucariennes, en l'honneur du bois sacré, lucus, dans lequel les Romains battus par les Gaulois avaient trouvé un refuge. Le 25 avaient lieu simultanément les Furinales, en l'honneur de Furina, déesse des voleurs ; les Ambarvales, en l'honneur de Cérès. On faisait une procession autour des blés avant la moisson.

En juillet le soleil entre dans la constellation de l'Écrevisse (Cancer). D'où vient ce nom : l'Écrevisse ? Les anciens disaient à tort, et on le répète parfois encore aujourd'hui, que l'écrevisse « marche à reculons et obliquement ». Le soleil, arrivé le 21 juin au plus haut point de sa course, commence, à partir de cette époque, à redescendre, à rétrograder, à marcher à reculons : de là le nom d'Écrevisse donné à la constellation dans laquelle le soleil entrait il y a deux mille ans, vers le 21 juin.

En juillet comme en juin, les travailleurs des champs redoutent l'abondance des pluies et manifestent leurs craintes à peu près dans les mêmes termes que pour le mois précédent.

Quand il pleut à la Saint-Calais,

Il pleut quarante jours après.

S'il pleut le jour de Saint-Benoît,

Il pleuvra trente-sept jours plus trois.

S'il pleut le jour de Saint-Victor,

La récolte n'est pas d'or.

Nous sommes, en effet, en pleine moisson des céréales et la pluie peut contrarier la rentrée des récoltes ; à partir du 15 juillet on coupe les seigles, les orges, les avoines d'hiver et les blés dans le midi de la France... Nous approchons de la moisson.

Cadran solaire

Origine, histoire, dictons du MOIS DE JUIN

(D'après « La légende des mois », paru en 1881)

Juin est représenté « sous la forme d'un homme nu, montrant du doigt une horloge solaire, pour signifier que le soleil commence à descendre ; il porte une torche ardente, symbole des chaleurs de la saison ; derrière lui est une faucille, parce que le temps de la moisson approche. »

Le mot juin vient-il de juniores, jeunes gens, ou de Juno, Junonis, Junon ? Quelques auteurs, en adoptant la première étymologie, supposent que dans ce mois on célébrait la fête de la Jeunesse ; ce sont les mêmes auteurs qui font dériver le mot mai du terme latin majores, qui veut dire hommes âgés. Cependant la seconde étymologie paraît assez probable, quand on se souvient que précisément, chez les Romains, le mois de, juin était consacré à la déesse Junon, femme de Jupiter et mère de Vulcain, d'Hébé et de Mars.

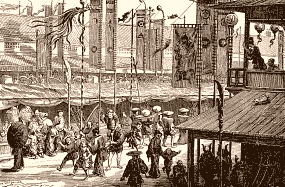

Au Japon, on célébra en juin la fête des Bannières, en l'honneur des jeunes gens :

Fête des Bannières, au Japon

Humbert rapporte que « la ville de Yédo est toute pavoisée dès le matin de tiges de bambou de la plus haute taille, surmontées de plumets ou de houppes de crin ou de papier doré, et supportant, les unes, une touffe de longues banderoles de papier de couleur flottant au gré du vent ; les autres, des poissons en paille tressée ou en papier laqué; le plus grand nombre enfin, de hautes bannières tendues sur un cadre de roseaux et ornées d'armoiries, de noms de famille, de sentences patriotiques ou de figures héroïques...

Des troupes de jeunes garçons, en habits de cérémonie, circulent sur la voie publique, les uns ayant à la ceinture deux petits sabres, d'autres portant sur leurs épaules un énorme sabre de bois ou de petites bannières... »

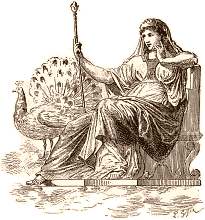

Ceci étant dit pour justifier les étymologistes qui font du mois de juin le mois de la jeunesse, revenons à la déesse Junon. Fille de Saturne et de Rhée, épouse de Jupiter, Junon mit souvent le trouble dans l'Olympe par son caractère jaloux et vindicatif. Ses cruautés sont bien connues : la pauvre nymphe Chélonée, coupable de retard le jour du mariage de Junon, fut métamorphosée en tortue ; la reine des Pygmées, Pigas, coupable d'avoir osé se comparer à l'épouse de Jupiter, fut changée en grue ; les filles de Proctus, qui s'étaient proclamées plus belles que Junon, furent changées en génisses ; la nymphe Callisto fut changée en ourse... Junon, qui avait, comme on le voit, le génie des transformations, persécuta en outre Latone et Apollon, le berger Pâris, la nymphe Écho.

Junon est représentée « assise sur un trône, un diadème sur la tête, un sceptre d'or à la main. Quelquefois elle traverse les airs sur un char traîné par des paons. » Homère la représente « habitant une chambre que son fils Vulcain lui a construite, et dont les portes sont munies d'une serrure cachée qu'aucune autre divinité qu'elle ne peut ouvrir. Elle a pour parure une robe tissue et brodée par Minerve, une ceinture ornée de mille franges, des boucles d'oreilles garnies de trois pierres qui brillent comme des yeux, un beau voile et de magnifiques chaussures. »

Junon

En Grèce, on adorait Junon sous le nom d'Héré ; elle personnifiait le mariage. Son culte était célébré avec le plus grand éclat à Sparte, à Mycènes, à Argos. L'un de ses temples, appelé heroeum, situé dans la vallée du mont Eubée, entre Argos et Mycènes, passait pour un des chefs-d'oeuvre de l'art grec. Tous les cinq ans, on célébrait en son honneur des jeux appelés Hérées, où le vainqueur recevait un bouclier et une couronne de myrte.

A Rome on célébrait le 1er juin la fête de Junon Monela, ainsi nommée à cause d'un de ses temples dans lequel on fabriquait la monnaie. Ce même jour on célébrait la fête des Tempêtes et l'on offrait des sacrifices à Carna, déesse qui présidait au coeur, au foie et aux entrailles du corps humain. Carna était aussi la déesse des gonds de portes (!). On offrait à la déesse de la bouillie faite avec du lard et de la farine de fèves ; la fête s'appelait Fabaria (fève). Le 8 juin, on fêtait Mens, déesse de l'intelligence ; le 20 juin était consacré à Summanus, dieu des éclairs et du tonnerre ; le 24 juin, jour du solstice d'été, était réservé à la Fortune, fille de Jupiter, qui avait à Rome plus de temples à elle seule que toutes les autres divinités réunies.

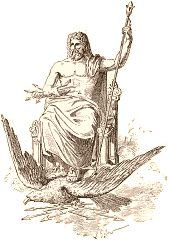

Jupiter est le souverain des dieux. Nous avons dit déjà comment il s'empara du trône céleste en dépossédant son père Saturne. Les Grecs l'adoraient sous le nom de Zeus, et les Romains, conservant ce nom et le faisant suivre du mot pater qui veut dire père, ont fait Zeus pater, Jupiter. Père des dieux et des hommes, fondateur des empires, protecteur de l'ordre et de la liberté, Jupiter habite l'Olympe, montagne divine qui s'élève jusqu'aux cieux. On le représente assis sur un trône d'or ou d'ivoire, tenant d'une main la foudre, signe de la puissance qui frappe, et de l'autre un sceptre, emblème de la force qui gouverne. L'aigle, le chêne et les cèdres des montagnes lui étaient consacrés. Ses temples étaient nombreux ; on admirait surtout ceux d'Olympie et de Dodone. Parmi les fêtes données en son honneur, il faut placer en première ligne la fête des Olympies.

Jupiter olympien

Les jeux Olympiques duraient cinq jours. Des hérauts proclamaient par toute la Grèce la trêve sacrée, qui arrêtait pour un mois les opérations militaires. Cinq exercices étaient offerts aux lutteurs : le saut, la course, le disque, le javelot et la lutte; les poètes, les écrivains, les artistes, venaient faire connaître leurs oeuvres. Les rois les plus puissants venaient y disputer les prix. L'historien Suétone raconte que l'empereur Néron conduisit lui-même un char de dix chevaux et que, bien qu'il fût tombé et mis dans l'impossibilité de continuer la lutte, il fut néanmoins proclamé vainqueur... Les triomphateurs recevaient une couronne d'ache, d'olivier ou de laurier; leurs noms étaient inscrits dans les registres publics. Les villes dont ils étaient originaires leur élevaient des statues de marbre ou de bronze. Ils rentraient dans leur patrie avec tout l'appareil du triomphe, au milieu d'un nombreux cortège, vêtus de pourpre, quelquefois sur un char auquel on ouvrait un passage à travers les murs de la ville.

Du 1er au 21 juin, les jours continuent à augmenter. Du 17 au 25 juin, la durée du jour est sensiblement la même : sol stat, le soleil s'arrête. Nous sommes au solstice d'été. Des fêtes annuelles avaient lieu chez les différents peuples à cette époque de l'année. Aujourd'hui encore, on célèbre par des feux de joie le jour de la Saint-Jean, qui arrive à l'époque du solstice d'été.

Dans plusieurs villes de France, on fabriquait des mannequins que l'on brûlait au milieu du feu de joie ; cette coutume subsiste encore dans quelques endroits, et vous avez entendu parler sans doute de la promenade annuelle, dans la ville de Douai, de Gayant et de sa famille. Un mannequin, haut de 20 à 30 pieds, couvert d'une armure du Moyen Age, parcourt les rues, la lance au poing. Sa femme haute de 20 pieds et ses trois enfants Jacot, Fillion et Binbin l'accompagnent.

Les deux fêtes principales que célèbre la religion catholique en ce mois sont la Trinité et la Fête-Dieu. La fête de la Trinité ne paraît avoir été reçue par toute la France que depuis le commencement du XVe siècle. L'office qu'on récite en ce jour fut dressé en 920, par Etienne, évêque de Liège ; mais plusieurs papes refusèrent de reconnaître cette cérémonie ; au XIIIe siècle on la combattit encore dans un grand nombre de localités, et elle ne fut introduite que successivement.

On pense que ce fut le pape Jean XXII qui la fit adopter dans l'église de Rome, au XIVe siècle. Suivant les auteurs ecclésiastiques, les obstacles qui s'opposèrent à l'établissement de la fête de la Trinité tenaient à ce que plusieurs évêques et moines craignaient qu'on ne se méprît sur le sens de cette cérémonie, et qu'on n'oubliât que tout le culte chrétien était fondé sur l'adoration d'un seul Dieu en trois personnes.

Fête-Dieu ou fête du Saint-Sacrement. Baillet, l'auteur du Livre des Saints, de l'Histoire des fêtes mobiles de l'Eglise, de la Topographie des saints, etc., raconte qu'en 1208, une fille de seize ans, nommée Julienne, religieuse hospitalière aux portes de la ville de Liège, vit en songe la lune en son plein, qui avait une brèche ; elle fut deux ans sans pouvoir expliquer cette vision ; enfin, elle crut comprendre que la lune était l'Eglise, et que la brèche pouvait marquer le défaut de la fête du Saint-Sacrement, qui, en effet, jusqu'à cette époque, n'avait point la manifestation extérieure qu'elle a eue depuis. Julienne devenue prieure de la maison du Mont-Cornillon, communiqua à des théologiens et à des pasteurs sa pensée, qui fut peu à peu élaborée. En 1246, l'évêque de Liège, Robert, établit la fête dans son diocèse, et le pape Urbain IV, dans sa suite, l'institua dans toute l'Eglise. La procession où le Saint-Sacrement était porté dans les rues avec une pompe magnifique, et d'intervalle à intervalle adoré sur les autels des reposoirs ornés de fleurs et de feuillages, fut instituée, suivant l'opinion la plus probable, au XIVe siècle.

Les agriculteurs redoutent l'échéance du 8 juin, jour de la Saint-Médard :

Quand il pleut à la Saint-Médard,

Il pleut quarante jours plus tard.

Il est bien probable que ce dicton remonte beaucoup plus haut que l'établissement du calendrier grégorien : or, quand on a introduit ce calendrier dans l'usage officiel, on a supprimé, pour une fois seulement, les fêtes de douze saints, ce qui a avancé de douze jours celles de tous les autres saints. La fête de la Saint-Médard tombait donc autrefois vers le 20 juin, jour voisin du solstice d'été. Or, à cette époque de l'année, le soleil occupe pendant quelques jours la même position par rapport à la terre ; la chaleur envoyée par le soleil reste la même durant cette période et, les conditions météorologiques variant peu, on doit supposer que le temps ne changera pas pendant quelques jours. Si donc il pleut à cette époque, la pluie a quelque chance de durer.

Si nos agriculteurs se sont inquiétés aussi vivement de l'influence de saint Médard, c'est, il faut le dire, parce qu'ils redoutent en juin l'abondance des pluies, ainsi que l'attestent certains proverbes agricoles :

Juin pluvieux vide celliers

Et greniers.

Quand il pleut pour Saint-Médard

La récolte diminue d'un quart.

Eau de Saint-Jean ôte le vin

Et ne donne pas de pain.

Nous pourrions multiplier ces dictons populaires, qui se résument en ceci : les agriculteurs désirent un mois de juin moins pluvieux et plus chaud que le mois de mai.

C'est en juin que se termine le mois républicain de prairial et que commence, le 21, messidor, mois des moissons. En juin, vers la Saint-Jean, commencent la fauchaison et la fenaison, c'est-à-dire les opérations qui consistent à couper le foin, à le faire sécher sur les prairies et à le rassembler en meules, en bottes, pour le rentrer, dans cette partie des bâtiments de l'exploitation qu'on appelle le fenil. Dans ce mois a lieu la tonte des moutons, dont la laine servira à nous couvrir durant la saison froide; le potager fournit en abondance les pois, les fraises, les artichauts... ; le verger prodigue ses fruits rouges : cerises, groseilles et framboises... la terre récompense avec usure les laborieux efforts de celui qui la cultive.

Publié à 12:11 par acoeuretacris

Dimensions : 40 à 47 cm de long pour 250 à 370 g

Dimensions : 40 à 47 cm de long pour 250 à 370 g Distribution : Europe (sauf Grande-Bretagne et Espagne) ; Russie ; Scandinavie ; Asie notamment Japon

Distribution : Europe (sauf Grande-Bretagne et Espagne) ; Russie ; Scandinavie ; Asie notamment Japon Distribution : Ouest du Canada et Louisiane aux Etats-Unis

Distribution : Ouest du Canada et Louisiane aux Etats-Unis