Souverain animaux années 50 antiquité arbres archeologie astrologie astronomie au jardin boissons bonbons bonjour

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Animaux - Oiseaux - (58)

· Mythologie Greco-romaine- (74)

· La(les)mode(s) - (17)

· Années 50 - (37)

· Arbres et arbustes (22)

· Préhistoire - (25)

· Bonjour + texte (589)

· Au Jardin - (27)

· Parcs , réserves naturelles, zoos... (49)

· Cadeaux de mes ami(e)s - (582)

- · le symbolisme dans le roman la rose des vents

- · passage obligé minarik

- · les bienfaits et les mefaits des invertebres

- · le symbolisme de la rose des vents dans le roman

- · valerie maurice est elle mariee

- · les bienfaits des invertebres

- · turfvoyance@yahoo.fr

- · gouran tchad

- · bamwisho muhiya jean

- · royauxnorvegiens

Date de création : 27.11.2008

Dernière mise à jour :

08.02.2013

5848 articles

A demain....

Derrière une fenêtre...

Derrière une fenêtre, la solitaire

confie ses rêves à la lune,

Remuée par tant de soupirs,

la dame blanche dépose les derniers désirs

de l'esseulée sur des dentelles de nuages.

Balayés par les vents,

ballotés de rivage en rivage

ils iront s'éteindre

au pied de l'amant.

Derrière une fenêtre, le solitaire

replié sur lui-même

frissonne, dévasté par l'angoisse.

Ses mains remontent vers ses lèvres

et dessinent lentement l'ombre

des lèvres amoureuses sur les siennes.

Derrière des fenêtres les amants solitaires

charriés par des vagues de conventions,

dérivent dans un monde qui

a oublié le verbe aimer.

Sur la fenêtre des sillons

s'entrelaçent. Il pleut des larmes,

de solitude amère.

Pier de Lune

animaux de compagnie - Chiens - Origines -

Nos ancêtres chasseurs-cueilleurs ont très probablement entretenu les premières relations par le biais de la chasse.

Des bébés loups ont certainement été rapportés dans des campements puis apprivoisés pour en faire des auxiliaires de chasse mais également des gardiens, susceptibles de prévenir de l’approche des prédateurs.

Le loup et l’homme vivaient sur le même territoire et chassaient les mêmes proies.

Le professeur Adam Boyko de l’université Cornell et son équipe ont comparé les ADN de 318 chiens de sept localités africaines.

La diversité génétique est aussi importante qu’en Asie. Le chien pourrait donc être apparu aussi bien en Asie qu’en Afrique.

En effet, ces chercheurs ont étudié les similitudes relevées entre les séquences ADN du loup gris et celles de plusieurs variétés de chiens.

Parmi tous les types de chiens étudiés, ils se sont retrouvés avec une multitude de séquences très différentes les unes des autres.

Il est donc fort probable que le loup a été domestiqué à une date bien antérieure à celle acceptée communément, peut-être, d’après ces chercheurs, il y a au moins 100 000 ans avant notre ère.

Ces premiers chiens domestiqués devaient beaucoup ressembler au loup. Le dingo sauvage d’Australie nous donne un petit aperçu de l’aspect physique des premiers chiens.

On parlait simplement de petits ou de grands chiens.

En le croisant avec le maltais, il donnera naissance au pékinois.

C’est le produit de ce croisement qui donnera l’impulsion pour l’élevage des petits chiens de race.

Les paysans puis, plus tard, les ouvriers dressaient leurs chiens pour le travail.

- Chiens affectés à la chasse

- Chiens affectés au service en cuisine

- Chiens dénicheurs de proies dans les terriers

- Chiens de garde

- Chiens de combat

Autant dire que tous ces animaux ont eu une existence empreinte de souffrance. Certains sont dressés pour tourner inlassablement les roues qui actionnent les broches des rôtissoires ou les pompes à eau.

D’autres servent à tracter des charrettes qui livrent le lait. De nombreux chiens sont utilisés comme commissionnaires pour transporter des seaux ou tout autre objet.

Ils sont rapidement devenus la coqueluche des Parisiens.

Certains de ces gladiateurs canins, particulièrement féroces, sont devenus célèbres et leurs exploits ont été vantés dans les journaux de l’époque.

Cette classe est friande du chien dit « animal de compagnie ». Ce dernier est déjà choyé par l'Aristocratie.

Ces associations sont consacrées à la promotion et à la sauvegarde des races. Les chiens sont inscrits sur des registres. On y mentionne la race mais également toute la lignée reproductrice.

Mammifères - Le Glouton -

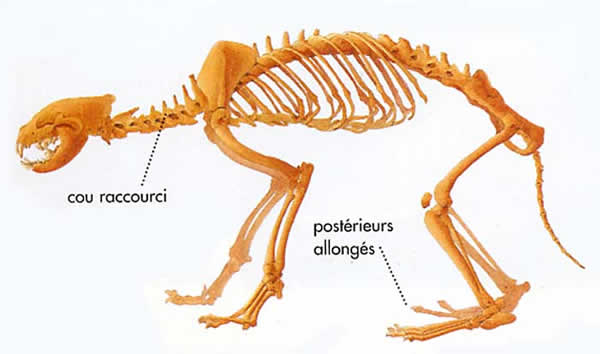

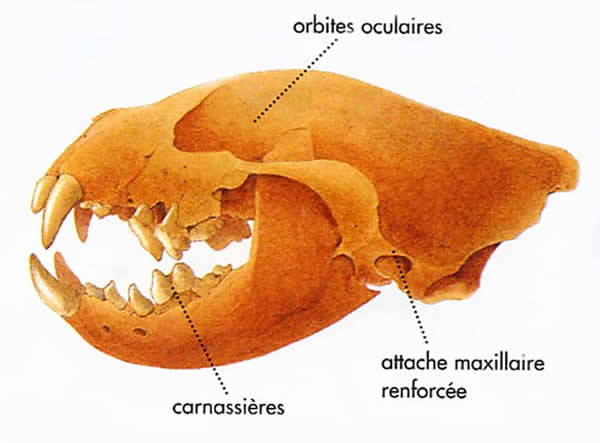

Avec ses petites oreilles arrondies et son pelage épais brun foncé, le glouton rappelle l’ours. En fait, il s’agit d’un Mustélidé, cousin géant de la belette et de l’hermine.

Petite boule de fourrure, trapu avec des griffes et des mâchoires redoutables, le glouton vit dans un environnement difficile.

Cet animal évolue dans les forets glaciales et la toundra arctique du nord de la Scandinavie, de la Sibérie et du Canada.

- Elle favorise la stabilité de la température interne

- Elle augmente sa capacité à avaler des repas importants à intervalles prolongés

Contre un loup isolé, la lutte est équilibrée ; par contre, le glouton succombe facilement à une meute affamée.

Quelle que soit la sous-espèce, glouton d’Europe (Gulo gulo gulo) ou glouton d’Amérique du Nord (Gulo gulo luscus), le glouton est considéré comme dangereux et donc persécuté par l’Homme en permanence.

Le glouton n’est pas un grand chasseur, par contre il dispose d’un avantage : ses grands pieds. En effet, malgré son poids, ses pieds larges permettent une répartition de la masse ; de ce fait, il ne s’enfonce pas dans la neige poudreuse.

Il vient même à bout d’animaux rapides comme le renard ou la martre.

La proie finit par perdre l’équilibre et il ne reste plus qu’au glouton à la mettre en pièces de ses puissantes mâchoires.

Ses muscles masticateurs broient les os sans difficulté et il en extrait la moelle, très nutritive.

Il tue d’une morsure au cou les petites proies. Pour les grosses proies, il avale ce qu’il peut puis démembre la carcasse afin d’ensevelir les morceaux dans plusieurs endroits.

Mais, l’animal revient toujours aux mêmes terriers. Ce n’est pas un nomade et il possède un fort esprit territorial.

Le glouton est un solitaire. Le domaine d’un mâle couvre celui de deux ou trois femelles et chevauche souvent celui d’un autre mâle.

Cela abouti, au terme d’une gestation de 35 jours en moyenne, à une naissance au printemps suivant. En temps normal, la femelle met bas tous les deux ans.

Les peuples scandinaves vouent une réelle haine au glouton car il choisissait ses proies parmi les rennes domestiques.

Pour survivre, les derniers gloutons se sont réfugiés dans les régions les plus inhospitalières mais cela a entraîné un problème de consanguinité.

Une fois encore, l’Homme a réussi sans mal à exterminer une espèce.

Embranchement: Chordata

Sous-embranchement: Vertebrata

Classe: Mammalia

Sous-classe: Theria

Superordre: Eutheria

Ordre: Carnivora

Sous-ordre: Caniformia

Famille: Mustelidae

Sous-famille: Mustelinae

Genre:Gulo

Espèce: Gulo gulo

Gulo gulo gulo

Gulo gulo katschemakensis

Gulo gulo luscus

Gulo gulo luteus

Gulo gulo vancouverensis

Mammifères - le Blaireau -

Il est vraisemblable que la branche, apparue en Chine, le genre Melodon, est à l’origine des blaireaux d’Europe.

Le blaireau eurasien est le plus imposant de tous, avec un poids qui peut atteindre 20 kg. La femelle est plus petite avec un poids d’environ 10 kg. Il vit dans la plupart des pays d’Europe, en Russie et au Japon. Il affectionne les régions boisées.

Le blaireau eurasien est le plus imposant de tous, avec un poids qui peut atteindre 20 kg. La femelle est plus petite avec un poids d’environ 10 kg. Il vit dans la plupart des pays d’Europe, en Russie et au Japon. Il affectionne les régions boisées.

La silhouette du blaireau américain est proche de son cousin européen mais le marquage de la robe est différent : présence de tâches noires sur le pelage blanc des joues et d’une mince raie blanche qui prend naissance au museau et peut se prolonger jusque sur le dos.

La silhouette du blaireau américain est proche de son cousin européen mais le marquage de la robe est différent : présence de tâches noires sur le pelage blanc des joues et d’une mince raie blanche qui prend naissance au museau et peut se prolonger jusque sur le dos. Cette espèce se sent plus à l’aise en plaine ou dans un champ cultivé. Il semble plus apprécier l’eau que les autres espèces et aime se baigner les jours de grosse chaleur.

Il peut s’associer avec le coyote pour « lever » les rongeurs de leurs terriers. Partenaires, ils peuvent devenir ennemis mais c’est souvent le blaireau qui prend le dessus.

Les blaireaux asiatiques sont moins massifs (environ 12 kg) et leur tête effilée, terminée par une large truffe, leur a valu le surnom de blaireau-cochon.

Les blaireaux asiatiques sont moins massifs (environ 12 kg) et leur tête effilée, terminée par une large truffe, leur a valu le surnom de blaireau-cochon.

Les blaireaux de Java et de Palauan ont la même carrure que les blaireaux-furets (2 kg environ). Leur capacité à projeter sur l’ennemi les sécrétions musquées de leur glandes anales leur vaut l’appellation de blaireaux-puants.

Les blaireaux de Java et de Palauan ont la même carrure que les blaireaux-furets (2 kg environ). Leur capacité à projeter sur l’ennemi les sécrétions musquées de leur glandes anales leur vaut l’appellation de blaireaux-puants.

Les blaireaux-furets d’Asie, très légers, sont de bons grimpeurs qui débusquent facilement les œufs et les oisillons au nid.

Les blaireaux-furets d’Asie, très légers, sont de bons grimpeurs qui débusquent facilement les œufs et les oisillons au nid. Les autres blaireaux d’Asie sont très discrets et vivent à haute altitude. Dans l’île de Sumatra, iles blaireaux peuvent vivre à plus de 3 500 m.

- Lorsqu’il creuse la terre, le blaireau peut obturer ses oreilles en rabattant leur pavillon vers l’avant

- Le museau est très mobile. En bon fouisseur, l’odorat est excellent. Une fine membrane interne clôt les narines quand il creuse

- Pattes puissantes équipées de 5 doigts griffues

- Les glandes anales et sous-caudales (sous la queue) sécrètent un liquide jaune, huileux et très musqué. Chaque blaireau possède une odeur spécifique

Certains grands terriers peuvent s’étendre sur près d’un hectare.

Ces terriers sont parfaitement organisés à plusieurs mètres de profondeur : fosses d’aisance, chambre-nurserie où la blairelle élève ses petits, une ou plusieurs chambres de repos.

Ils restent inactifs dans leur terrier, vivant sur les réserves de graisse accumulées pendant le printemps et l’été.

Opportunistes, ce sont des chasseurs médiocres.

Pendant la saison sèche, il change son menu et se tourne vers les batraciens. Il les dépèce car il sait que leur peau est toxique.

En été, la consommation de céréales est élevée. Le reste de l’année, il complète ses repas avec des escargots, de jeunes rongeurs ou des lapereaux.

Outre les céréales, les fruits ou les insectes, il s’attaque également aux serpents, aux volatiles et aux petits vertébrés.

Si la gestation ne dure que 7 semaines, elle est différée de 7 à 8 mois et les naissances ont lieu au mois de février.

A 6 mois, les blaireautins jouent et font de fréquentes sorties nocturnes sous la surveillance de leur mère.

Leur pelage est infesté de ces parasites. Ces derniers peuvent leur inoculer un virus de la tuberculose, capable de foudroyer les animaux d’élevage.

Les éleveurs tuent les blaireaux pour éviter la contamination.

Le blaireau est en effet un animal docile qui se laisse facilement approcher et apprivoiser.

Les blaireaux-furets d’Asie du Sud-Est sont inscrits sur la Liste rouge de l’IUCN comme espèces vulnérables.

Phylum : Chordata

Sous-phylum : Vertebrata

Classe : Mammalia

Sous-classe : Theria

Infraclasse : Eutheria

Ordre : Carnivora

Sous-ordre : Caniformia

Famille : Mustelidae

Sous-famille :Mustelinae

15 genres et 46 espèces

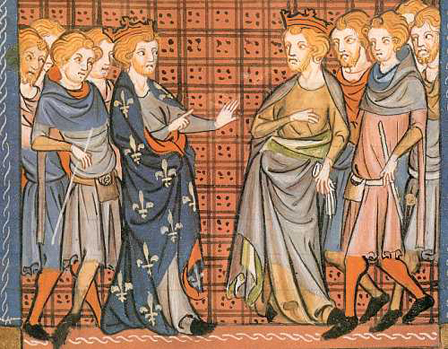

Souverains Français - Capetiens - Philippe IV le Bel -

Philippe IV le Bel (1268 - 1314)

Marié l'année précédente à Jeanne de Navarre, qui lui a apporté en dot la Champagne et la Brie et à laquelle il restera toujours fidèle, il est sacré à Reims avec sa femme le 6 janvier 1286, selon la tradition capétienne.

Sous son règne, en près de trente ans, la France consolide ses frontières. La monarchie échappe à l'emprise du pouvoir religieux. Elle s'écarte des traditions féodales en se dotant d'une administration moderne et en faisant appel à des fonctionnaires zélés issus de la bourgeoisie.

Philippe le Bel ? Une statue !

Le gisant ci-dessous du tombeau de Philippe IV le Bel (basilique de Saint-Denis) peut être considéré comme ressemblant car l'habitude a été prise avec Philippe III son père d'exécuter le gisant d'après un moulage du visage du souverain défunt.

«Notre roi ressemble au grand duc, le plus beau des oiseaux, mais qui ne vaut rien. Il ne sait que regarder fixement les gens, sans parler. Ce n'est ni un homme ni une bête. C'est une statue», disait de Philippe le Bel son ennemi, l'évêque Bernard Saisset !

Échec en Flandre

Quand il monte sur le trône, à seulement 17 ans, le roi manifeste déjà une autorité qui rappelle son grand-père Saint Louis plutôt que son père, le terne Philippe III. Mais tout au long de son règne, il va rechercher les conflits plutôt qu'il ne va les éviter à la différence de Saint Louis, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Ainsi prend-il prétexte d'une rixe entre marins français et anglais à Bayonne, en 1292, pour citer devant la cour son vassal le duc de Guyenne, qui n'est autre que le roi d'Angleterre, et lui confisquer son duché le 19 mai 1294.

Le conflit tourne au désavantage de la France lorsque le comte de Flandre, Guy de Dampierre, vassal du roi capétien, prend le parti de l'Anglais. C'est que ses sujets, habitants d'Anvers ou de Bruges, sont de plus en plus liés avec les éleveurs de moutons anglais auxquels ils achètent la laine pour alimenter leurs ateliers de tissage.

Philippe le Bel fait occuper la Flandre. Mais il ne s'en tient pas là. Il attire par ruse le comte à Paris, le séquestre et confie l'administration de ses terres à Jacques de Châtillon. Par ses maladresses, celui-ci s'aliène très vite les habitants. C'est ainsi que le 18 mai 1302, les habitants de Bruges massacrent la garnison française. Ces « Mâtines de Bruges » (par analogie avec les Vêpres siciliennes) sont suivies d'une défaite de la chevalerie française à Courtrai le 11 juillet 1302. Le roi capétien prendra sa revanche à Mons-en-Pévèle le 17 août 1304.

De ce conflit date la scission actuelle de la Flandre, le nord s'émancipant de la suzeraineté capétienne, le sud (Lille, Douai, Béthune) étant livré à Philippe le Bel par le traité d'Athis-sur-Orge, le 24 juin 1305, conclu avec le comte Robert de Béthune.

Impopulaires impôts

Philippe le Bel a besoin d'argent pour poursuivre la guerre contre les Flamands et maintenir le train de vie de l'État malgré quelques signes de dépression économique. Il ne lui suffit pas de dévaluer la monnaie ni de dépouiller les juifs et les banquiers lombards. Il crée aussi de nouveaux impôts, tel celui sur les ventes que le peuple surnomme la «maltôte» ou mal levé. Le mot finira par désigner tout impôt illégitime.

Pour élaborer ses décisions et faire passer ses réformes, le roi s'appuie sur un Conseil composé de personnes qu'il choisit en fonction de leurs compétences. Ce sont généralement des juristes pétris de droit romain. Issus de la bourgeoisie, ils sont dévoués au roi, auquel ils doivent tout. Les grands féodaux, jaloux, ne manquent pas d'attiser contre eux le ressentiment populaire.

À partir de 1302, le roi prend aussi l'initiative de réunir à Notre-Dame des représentants du clergé, de la noblesse et des bourgeois pour obtenir leur acquiescement à ses réformes et ainsi faire passer celles-ci plus aisément. Ces réunions occasionnelles préfigurent les «états généraux» (les derniers seront réunis en 1614 et 1789).

Philippe le Bel commence par ailleurs à organiser son administration et constituer des services spécialisés. C'est ainsi que prend forme le «Parlement» ébauché par son grand-père. Il siège à Paris et traite les affaires judiciaires en appel. Il crée une Chambre des Comptes chargée de contrôler la gestion des officiers royaux. Il confie à ses proches conseillers Pierre Flote puis Guillaume de Nogaret la garde du Sceau royal au sein d'une chancellerie. À eux revient l'enregistrement et l'expédition des actes royaux.

Le petit-fils de Saint Louis en conflit avec le pape

Le roi lève en 1295 un impôt occasionnel sur le clergé, la «décime». Le clergé s'incline, bien que le roi se soit dispensé de demander l'autorisation au pape de lever cet impôt. Il est vrai que l'on ne saurait rien refuser au petit-fils du pieux Louis IX, d'autant que celui-ci est canonisé par le pape Boniface VIII le 11 août 1297.

Cela n'empêchera pas le roi d'entrer en conflit avec la papauté pour une absurde affaire liée à quelques insultes proférées par l'évêque de Pamiers Bernard Saisset à son égard. Il fait arrêter l'évêque le 12 juillet 1301. L'année suivante, le pape Boniface VIII proteste et menace d'excommunication Philippe IV.

Guillaume de Nogaret, fidèle serviteur du roi, se rend en Italie en vue de destituer le pape. La rencontre a lieu le 8 septembre 1303, à Anagni, au sud de Rome. Elle tourne mal. On parle d'un «attentat» contre la personne du pape, qui aurait été souffleté. Cet événement marque une rupture avec le XIIIe siècle, siècle chrétien par excellence durant lequel les gouvernements se soumettaient bon gré mal gré aux exigences du pape. Philippe IV le Bel se pose en précurseur du gallicanisme et de la laïcité, autrement dit de la séparation de l'Église et de l'État.

Le pape meurt quelques semaines plus tard et, le 5 juin 1305, c'est un Français, à l'instigation de Philippe le Bel, qui monte sur le trône de Saint-Pierre sous le nom de Clément V. Empêché de s'installer à Rome pour cause de troubles dans la Ville éternelle, il se fixe à Avignon, à la frontière avec la France. Cette résidence provisoire va se prolonger jusqu'en 1376.

La grande affaire du règne est l'arrestation des Templiers le vendredi 13 octobre 1307. Ces moines-soldats, depuis la fin des croisades, vivent en France de leurs rentes. L'opinion ne les aime guère et le roi lorgne sur leurs biens. Après leur arrestation, ils sont torturés, jugés et condamnés. Les derniers, dont le grand maître Jacques de Molay, sont brûlés en 1314 à l'extrémité de l'île de la Cité, à Paris. Quelques semaines plus tard meurent à leur tour le pape qui les a abandonnés et le roi qui les a fait condamner.

Bon ordre apparent

La fin du règne est altérée par le scandale de la Tour de Nesle et la révélation de l'adultère des belles-filles du roi... Mais le royaume, à la mort du roi, le 29 novembre 1314, paraît en ordre et plus puissant que jamais.

Souverains Français-Capetiens-Philippe III le Hardi-

(né le 30 avril 1245, mort le 5 octobre 1285)

En même temps ils s'engagèrent à fournir au roi d'Aragon, pour les frais de la guerre, la somme alors prodigieuse de deux cent mille marcs d'argent. Mais Blanche désirait et demandait que sa fille épousât un des trois fils de Philippe ; et Philippe pressa vivement cette alliance, qui devait faire entrer une nouvelle couronne dans sa maison.

Il fallut lever l'obstacle de la proximité du sang. Grégoire X, qui devait à Philippe le don du comtat Venaissin, accorda la dispense, et Jeanne de Navarre fut mariée à Philippe surnommé le Bel (1275). Blanche engagea au roi de France la châtellenie de Provins pour les frais de la guerre qu'il allait entreprendre ; elle lui remit la tutelle, ou, selon l'expression du temps, le bail de la pupille pour les comtés de Champagne et de Brie. Philippe envoya dans la Navarre des troupes sous le commandement d'Eustache de Beaumarchais, sénéchal de Toulouse, guerrier habile et mauvais politique, qui obtint d'abord quelques avantages, mais qui eut l'imprudence de toucher aux lois du pays.

Toutes les fureurs des guerres civiles désolèrent cette contrée : les Français allaient succomber, lorsque Robert, comte d'Artois, arriva avec une armée de 20 000 hommes. Pampelune fut prise d'assaut ; toutes les forteresses capitulèrent, et la Navarre fut soumise. Le comte d'Artois, qui n'avait pu arrêter la fureur du soldat, rendit aux Navarrois leurs coutumes et leurs privilèges.

Vers cette même époque (1276), Philippe s'avançait avec une armée formidable pour porter la guerre au centre de la Castille. Alphonse X violait les traités les plus sacrés, et avait choisi pour successeur son second fils au préjudice des enfants que Ferdinand, son aîné, avait eus de Blanche, fille de Saint-Louis et sœur de Philippe. Le duc de Bourgogne, le comte de Bar, le duc de Brabant, le comte de Juliers et plusieurs autres princes allemands accompagnèrent Philippe, qui était allé prendre l'oriflamme à Saint-Denis.

Cette grande armée eût pu suffire à la conquête de toutes les Espagnes. Mais il fallait passer les Pyrénées : on n'avait pourvu à rien. L'hiver approchait, les pluies rendaient les routes impraticables, et l'on n'avait rassemblé ni vivres ni fourrages. Philippe, que cinq chevaliers castillans étaient venus défier au nom de leur maître, reprit tristement le chemin de sa capitale.

Plus d'un an s'était écoulé, lorsque Philippe ne pouvant concilier ses différends avec Alphonse, médita une nouvelle expédition contre la Castille. Mais le pape Jean, craignant que cette guerre ne fît échouer son projet d'une nouvelle croisade, fit notifier aux souverains, sous peine de l'excommunication et de l'interdit, la défense de recourir aux armes pour régler leurs droits respectifs. Les légats du Saint-Siège furent chargés de négocier la paix entre les deux rois.

Alors parurent aussi en France des ambassadeurs tartares, qu'on prit pour des espions venant de Rome, allant à Paris et à Londres pour proposer une ligue des princes chrétiens contre les Turcs. Philippe, qui n'aimait point la guerre, s'empressa de saisir un prétexte qui, dans l'esprit du siècle le justifiait du reproche d'inconstance ; mais il mérita plus d'une fois ce reproche, en commençant avec ardeur de grandes entreprises, en les poursuivant avec faiblesse, et en s'arrêtant au moment de l'exécution.

L'événement le plus mémorable arrivé sous le règne de Philippe, est celui du massacre général des Français en Sicile, à la suite d'une conspiration aussi étonnante par l'horrible secret avec lequel elle fut conduite, qu'effroyable par l'atrocité de l'exécution : ces massacres furent appelés les Vêpres siciliennes, parce qu'ils commencèrent à Palerme (le 30 mars 1282) au moment où les cloches appelaient le peuple à vêpres.

Vainement les foudres de Rome, lancées contre la Sicile et le roi d'Aragon, conviaient Charles d'Anjou à venger son injure ; vainement une formidable armée française, conduite par le comte d'Alençon, frère de Philippe, le comte Robert d'Artois, le comte de Bourgogne, Matthieu de Montmorency et d'autres grands seigneurs du royaume, était arrivée dans les plaines de Saint-Martin en Calabre, prêts à franchir le détroit. Charles se laisse tromper par don Pèdre, qui lui proposa un combat singulier dans la plaine de Bordeaux, une époque assez éloignée pour laisser au climat et aux maladies le temps d'affaiblir l'armée de Philippe.

Au jour indiqué, Charles se trouva au rendez-vous, suivi du roi de France, son neveu ; et, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, il attendit don Pèdre ; mais don Pègre se dispensa de paraître, et se contenta de venir quelques heures avant minuit protester devant le sénéchal de Bordeaux contre le roi de France, qui, ayant accompagné son rival, lui donnait lieu de croire à quelque trahison. Bientôt les rois de Sicile et d'Aragon remplirent l'Europe de leurs manifestes. Philippe leva promptement une armée, qui pénétra dans l'Aragon, dégarni de soldats, et ravagea ce royaume. Une bulle de Martin IV offrit la couronne de don Pèdre à un des fils de Philippe, pourvu que ce ne fût pas l'héritier présomptif du trône français.

Le cardinal Jean Cholet fut chargé de négocier les conditions suivantes de cette étrange donation : le royaume d'Aragon, uni au comté de Barcelone, ne pourrait être possédé par un prince qui serait en même temps roi de France, ou de Castille, ou d'Angleterre ;le nouveau roi et ses successeurs ne pourraient traiter, sans le consentement du saint-siège, avec don Pèdre, jadis roi d'Aragon, ni avec ses fils, pour la restitution totale ou en partie de la souveraineté dont Rome les dépouillait pour leurs péchés ; le nouveau roi et ses successeurs se reconnaîtraient vassaux du pape, lui prêteraient serment de fidélité à chaque mutation, et lui payeraient annuellement, à titre de cens, le jour de la Saint-Pierre, la somme de cinq cents livres tournois.

Philippe ne voulut rien décider que de l'avis des barons et des prélats du royaume : ils furent mandés à Paris pour le 21 février 1284. Le parlement se tint au palais des rois dans la Cité. La bulle y fut lue, et le clergé se retira dans une salle, la noblesse dans une autre pour délibérer. Les deux ordres, après quelque division, furent d'avis que, pour la gloire de la religion et pour celle de la France, le roi devait accepter le don du pape.

Philippe souscrivit sans réflexion à cet avis dont les conséquences imprévues menacèrent de devenir fatales à son successeur. Le cardinal légat donna au jeune comte de Valois, second fils du roi, l'investiture des royaumes d'Aragon et de Valence et du comté de Barcelone. En même temps le légat fit prêcher dans toute la France la croisade pour l'expédition d'Aragon, et l'on y attacha les mêmes indulgences que pour les croisades d'outre-mer.

Philippe partit pour Narbonne, où était le rendez-vous général de son armée. Plusieurs historiens disent qu'elle était forte de 100 000 hommes de pied et de 20 000 chevaux. La flotte se composait de 150 galères et d'un nombre plus grand de vaisseaux de charge. On marche en bataille vers le Roussillon : Perpignan ouvre ses portes après quelque résistance. Elne, prise d'assaut, est rasée jusqu'aux fondements. Don Jayme, roi de Majorque, comte de Roussillon, dépossédé par son frère don Pèdre, se joint au monarque français.

Il fallait s'ouvrir les Pyrénées, que le roi d'Aragon avait cherché à rendre inaccessibles. Philippe n'ayant pu forcer le col de Panissar, unique chemin pour pénétrer dans la Catalogne, retourna sur ses pas, et campa aux environs de Collioure. II méditait déjà d'abandonner cette grande entreprise, lorsque des religieux de Saint-André de Sureda (ou le bâtard de Roussillon, suivant Guillaume de Nangis) vinrent lui offrir de conduire son armée par le col de la Mançana.

Toute l'armée y passa le 20 juin 1285. Don Pèdre fut obligé de se retirer, abandonnant ses vivres et ses bagages. Philippe entra dans l'Ampourdan, tandis que son amiral, Guillaume de Lodève, s'emparait du port de Roses. Bientôt Peiralade, Figuière, Castillon et d'autres places se rendirent. Mais Girone fut l'écueil des croisés. Le vicomte de Cardone y commandait pour don Pèdre ; sa défense fut vive et opiniâtre.

De son côté don Pèdre ne cessait de harceler les assiégeants, lorsque Philippe de Nesle, suivi de 500 cavaliers d'élite, le surprit dans une embuscade où, suivant Nangis, ce prince fut blessé mortellement. Mais si l'on en croit les historiens espagnols, il ne mourut qu'environ trois mois après, et lorsqu'il eut poursuivi vivement les Français à leur sortie de la Catalogne. Girone était assiégée depuis deux mois sans succès ; les chaleurs étaient excessives ; le camp était ravagé par une épidémie.

Philippe désespérait de prendre cette forteresse, lorsque le comte de Foix obtint la permission d'y entrer, et décida le gouverneur, qui était son parent, à capituler. Le 5 septembre le roi fit son entrée dans Girone ; Il y mit une forte garnison, et repassa les Pyrénées pour aller hiverner en Provence. D'ailleurs, par la trahison des habitants de Roses, l'amiral de Barcelone venait de battre la flotte française et de s'emparer de trente bâtiments.

Les croisés, dans leur fureur, réduisirent Roses en cendres, vengeance stérile, et qui n'empêcha pas l'armée d'éprouver en se retirant toutes les horreurs de la disette. Les pluies rendaient les chemins difficiles et impraticables pour les équipages. Les Aragonais s'étant saisis du pas de la Cluse et du col de Panissar, firent périr beaucoup de monde et s'emparèrent des bagages.

Enfin Philippe, atteint lui-même de l'épidémie qui ravageait l'armée, fut transporté dans une litière à Perpignan, où il mourut le 5 octobre 1285, dans la 41e année de son âge, et après un règne de seize ans. Le roi de Majorque, qui ne l'avait point quitté depuis le commencement de l'expédition, lui fit faire de magnifiques obsèques. Les chairs séparées des ossements furent inhumées à Narbonne, dans un tombeau de marbre blanc. Les os furent transférés à Saint-Denis, et le cœur fut donné par Philippe le Bel aux jacobins de Paris. La mort de Philippe III fut bientôt suivie de la reddition de Girone.

Ce prince eut de sa première femme, Isabelle d'Aragon, quatre enfants : Louis, dont on croit que le poison termina les jours ; Philippe le Bel ; Charles, comte de Valois, dont la postérité régna sur la France et forma la dynastie des Valois ; Robert, mort en bas âge. Trois autres enfants naquirent du second mariage de Philippe avec Marie de Brabant : Louis, Comte d'Evreux, souche des comtes d'Evreux, rois de Navarre ; Marguerite, qui épousa Édouard Ier, roi d'Angleterre ; et Blanche, qui fut mariée à Rodolphe, duc d'Autriche, fils aîné de l'empereur Albert.

Le gouvernement féodal continua de s'affaiblir sous le règne de Philippe. On avait commencé à croire sous Saint-Louis que le prince, suivant l'expression de Beaumanoir, était souverain par dessus tous. Philippe eut, en montant sur le trône, le droit exclusif d'établir de nouveaux marchés dans les bourgs, et des communes dans les villes. Il régla tout ce qui concernait les ponts, les chaussées, et en général tous les établissements d'utilité publique.

A l'exemple de son père, il employa contre les barons la même politique dont ils s'étaient servis contre leurs vassaux ; et c'est en continuant de suivre ce système, en maintenant la jurisprudence des appels, qui obligeait tout homme ajourné devant une justice royale d'y comparaître, quoiqu'il n'en fût pas justiciable ; c'est en étendant surtout leur puissance que les rois de France contraignirent enfin les barons à reconnaître dans leur personne la même autorité qu'ils avaient réduit leurs vassaux à reconnaître en eux.

Édouard, roi d'Angleterre, datait les chartes de Guyenne de l'année de son règne. Philippe exigea et obtint qu'il les datât de l'année du sien, parce que Édouard était son vassal pour le duché d'Aquitaine. Les premières lettres d'anoblissement furent données par Philippe (1272) en faveur de Raoul, orfèvre ou argentier du roi. En prenant possession du comté de Toulouse, il maintint la province dans l'usage de payer volontairement les tailles et les subsides. Il donna le comtat Venaissin à l'Église romaine en 1274.

C'est sous son règne que fut établi le système de l'inaliénabilité du domaine de la couronne : la loi des apanages commença dès lors à être mieux connue ; mais elle ne fut dans toute sa force que sous Philippe le Bel. Ainsi les principes de la vraie politique s'introduisaient avec la lenteur du progrès des lumières.

C'est sous Philippe le Hardi que fut fondée l'université de Montpellier. Ce prince, disent les historiens, n'avait aucune connaissance des lettres ; mais il était pieux, prudent, généreux, économe, ami de l'ordre et de la paix. Il parvint, sans augmenter les impôts, à former un trésor qui fut confié à la garde des chevaliers du Temple ; sous lui s'acheva la rédaction des coutumes, et il eut le bonheur de pouvoir gouverner la France avec autant de douceur que d'autorité.

Souverains Français-Capetiens-PHILIPPE III le Hardi-

(né le 30 avril 1245, mort le 5 octobre 1285)

La contagion y régnait toujours, et la cavalerie maure enlevait tous les soldats qui s'éloignaient des palissades. Le roi de Tunis campait à deux lieues des croisés, et des succès récents avaient enflé son courage. Le roi de Sicile, qui commandait pendant la maladie de Philippe, résolut de s'emparer du golfe de Porto-Farina, qui pouvait seul faciliter les approches de Tunis. Secondé par le comte d'Artois et Philippe de Montfort, il attaqua les Sarrasins, qui eurent 5 000 hommes tués ou noyés.

Peu de temps après, leur armée, ayant reçu de nombreux renforts, osa s'approcher jusqu'à portée de l'arc du camp des chrétiens, en hurlant, dit Guillaume de Nangis, je ne sais quoi de terrible, et obscurcissant l'air d'une nuée de flèches. Elle fut repoussée avec une perte de plus de 3 000 hommes. Une grande bataille ne tarda pas à être livrée. Philippe était rétabli : il marcha aux ennemis avec les rois de Sicile et de Navarre. Le comte d'Alençon et les templiers furent chargés de la garde du camp. L'oriflamme avait été déployée.

Les Maures ne tinrent pas longtemps contre les croisés. Dans leur déroute ils abandonnèrent leur camp, et furent poursuivis jusqu'aux défilés des montagnes, d'où ils virent massacrer leurs malades et leurs blessés, piller leurs richesses, enlever leurs provisions, et, dans un vaste incendie, disparaître leurs tentes et leurs bagages.

Philippe ne savait encore à quoi se résoudre, lorsque le roi de Tunis fit demander la paix ; et le 30 octobre elle fut conclue aux conditions suivantes : une trêve de dix ans ; la franchise du port de Tunis ; tous les prisonniers rendus de part et d'autre ; les frais de la guerre fixés à deux cent dix mille onces d'or, payés moitié sur-le-champ au roi de France et à ses barons ; la liberté du culte accordée aux chrétiens dans le royaume de Tunis, avec la faculté d'élever des églises, de prêcher la foi et de convertir les musulmans : clause illusoire, qui ne fut insérée au traité que pour sauver l'honneur des croisés, et leur permettre d'annoncer qu'ils avaient accompli leur vœu.

Un des articles portait enfin que le tribut déjà payé par Tunis au roi de Sicile serait doublé pendant quinze ans, et que cinq années d'arrérages seraient acquittées immédiatement. Le traité venait d'être signé lorsque le futur roi d'Angleterre (Édouard Ier, qui n'avait pas encore succédé à Henri III) arriva avec sa femme, son frère, ses barons et une armée. Il désapprouva hautement la paix, s'enferma dans sa tente, refusa de prendre part aux délibérations, et même au partage de l'argent des mahométans : il demandait, il exigeait la guerre ; mais le roi de Sicile ne voulait que de l'argent, et il en avait obtenu.

D'ailleurs, le traité avait pour lui la sainteté des serments, la durée de la contagion et les lettres des régents de Philippe qui pressaient son retour. Le roi de France embarqua les os de Saint-Louis, ceux de son frère et ceux d'autres illustres croisés, tandis qu'Édouard allait seul entreprendre au milieu de nouveaux revers la guerre pour la délivrance des saints lieux.

Les vaisseaux de Charles et de Philippe mirent à la voile, et, après quarante-huit heures de navigation, entrèrent le 22 novembre à Trapani en Sicile. Une horrible tempête qui dura trois jours en fit périr un grand nombre qui était resté dans la rade. Quatre mille personnes de toute condition moururent dans les flots ; et mille, ayant gagné la terre, succombèrent aux fatigues de cette funeste journée.

Ce fatal événement n'empêcha pas les rois de France, de Sicile et de Navarre de s'engager, avec tous les comtes et barons, à partir dans trois ans pour une autre croisade ; et chacun jura de ne s'en point dispenser sans un sujet légitime, dont le roi de France serait juge suprême.

De toutes les croisades, celle-ci avait été la plus malheureuse : il y périt 30 000 hommes, et Philippe ne revint en France qu'avec des cercueils. Il arriva à Paris le 21 mai 1271, et fit faire de magnifiques obsèques aux illustres morts dont il rapportait les cendres. On les mit en dépôt à Notre-Dame. d'où on les transporta processionnellement à Saint-Denis. Le roi aida à porter sur ses épaules le cercueil de son père jusqu'à l'abbaye. On voyait encore au XIXe siècle au faubourg Saint-Laurent et sur le chemin de Saint-Denis des monuments de pierre qui avaient été élevés par ordre de Philippe aux sept endroits de la route où il s'était reposé en portant ce pieux fardeau.

Un incident singulier troubla cette auguste cérémonie. Le cortège funèbre trouva les portes de l'église fermées par ordre de l'abbé Matthieu de Vendôme, qui, pour le maintien des privilèges et de l'exemption de l'abbaye, refusait d'y laisser entrer en habits pontificaux l'archevêque de Sens et l'évêque de Paris. Il fallut que ces deux prélats allassent les quitter au delà des limites de la seigneurie abbatiale, et le roi fut contraint d'attendre hors de l'église leur retour.

Les tombes royales reçurent, avec les corps de Saint-Louis, de la reine Isabelle et du comte de Nevers, celui d'Alphonse, comte d'Eu, fils de Jean de Brienne, empereur de Constantinople et roi de Jérusalem. Cette cérémonie funèbre fut suivie d'une autre où la joie publique devait éclater.

Philippe fut sacré à Reims le 30 août. Le lendemain il partit pour visiter les frontières du nord, et fut reçu dans Arras par le comte de Flandre. Il voulut ensuite connaître l'état du Poitou et du comté de Toulouse, qui, après la mort d'Alphonse, revenaient à la couronne. Il s'avançait du côté de Poitiers, lorsqu'il apprit que Roger-Bernard, comte de Foix, avait emporté d'assaut le château de Sompuy, où flottait la bannière royale.

Cité à comparaître devant Philippe, Roger s'y refusa ; et, comptant sur le nombre de ses vassaux et de ses forteresses, il résolut de soutenir sa rébellion les armes à la main. Philippe convoqua le ban et l'arrière-ban ; le rendez-vous était fixé à Tours. Le duc de Bourgogne, les comtes de Bretagne, de Blois, de Flandre, de Boulogne ; etc., y arrivèrent suivis d'un grand nombre de chevaliers, et l'armée se dirigea vers les Pyrénées.

Philippe fit son entrée dans Toulouse. Il reçut à Pamiers la visite du roi d'Aragon, son beau-père ; entra sur les terres du comte révolté, et arriva enfin devant le château de Foix. Cette forteresse, bâtie sur une montagne inaccessible, était réputée imprenable. Le comte s'y était renfermé avec ses meilleures troupes et un grand nombre de machines de guerre. Philippe fit serment de ne s'éloigner qu'après avoir soumis la place ; et tandis que les assiégés le défiaient avec jactance, il fit couper le pied de la montagne, et ouvrir dans les rochers un chemin praticable.

Roger, étonné, vit bientôt sa perte inévitable. il demanda à capituler ; mais Philippe exigea qu'il se rendît à discrétion et qu'il livrât toutes ses forteresses. Le comte vint se jeter aux pieds du roi ; il implora sa clémence : Philippe le fit charger de chaînes et conduire à Carcassonne, où on l'enferma dans une tour. Roger était en prison depuis un an lorsque, cédant aux prières du roi d'Aragon, Philippe le fit venir à Paris, l'arma chevalier, et le renvoya dans ses domaines.

Cet exemple de vigueur et de sévérité ne fut pas perdu, et la révolte du comte de Foix fut, selon Nangis, la seule qu'on vit sous ce règne. Édouard Ier, roi d'Angleterre, ayant succédé à Henri III (1274), s'empressa de venir à Paris comme vassal de Philippe pour les domaines qu'il possédait en France, et rendit hommage à son suzerain.

Bientôt le vicomte de Béarn ayant refusé de se connaître vassal d'Edouard, duc d'Aquitaine, fut poursuivi par ce prince, et se hâta d'interjeter appel à la cour de Philippe, qui convoqua son parlement. Édouard y fut cité ; épreuve humiliante pour un souverain. Il comparut, malgré sa répugnance, et se soumit à son juge, qui prononça en sa faveur.

Philippe assista la même année au concile général de Lyon. Les Grecs abjurèrent le schisme ; et la primauté du pape fut reconnue par les patriarches et les ambassadeurs de Michel Paléologue. Mais cette réunion des deux Églises ne fut pas durable ; et dès que Charles d Anjou, roi de Sicile, eut cessé de paraître redoutable, Constantinople cessa, de son côté, de reconnaître le pontife romain.

Le concile venait d'être terminé, lorsque Philippe épousa en secondes noces Marie, sœur de Jean, duc de Brabant (1275). Les fêtes furent magnifiques : tous les seigneurs y parurent en habits et en manteaux de pourpre et les femmes, portant des robes tissées d'or, étaient parées, dit Nangis, comme un temple. La tendresse de Philippe pour la nouvelle reine alarma un favori jusque-là tout-puissant, Pierre de la Brosse, son grand chambellan. Voulut-il brouiller ensemble le roi et la reine ? L'histoire offre quelques indices à ce sujet, et ne fournit aucune preuve.

Philippe perdit subitement Louis, son fils aîné, à l'âge de douze ans (1276). On crut à la cour que le jeune prince avait péri par le poison : on chercha le coupable ; et la Brosse jeta, dit-on, dans l'esprit du roi, des soupçons sur la reine, en insinuant qu'elle réservait le même sort aux deux autres fils de son maître (Philippe et Charles), afin d'assurer la couronne aux enfants du second lit. Ses intrigues retombèrent sur lui-même, et il fut jeté en prison.

A la première nouvelle de la disgrâce du favori, le duc de Brabant, qui avait craint de le poursuivre au temps de sa puissance, vint hautement demander justice, et offrit de défendre par le duel l'innocence de sa sœur. Personne ne se présenta pour soutenir l'accusation ; la reine se trouva justifiée ; la Brosse fut pendu, et tous ses biens furent confisqués. On l'avait aussi accusé d'entretenir des intelligences avec les rois de Castille et d'Aragon.

Il résulte du silence des historiens contemporains que le second crime du favori ne fut pas plus prouvé que le premier. On est étonné de voir Daniel avancer que le peuple applaudit à l'arrêt des barons, qui condamna la Brosse au gibet, lorsque Guillaume de Nangis, le seul historien contemporain de Philippe, dit positivement le contraire. Henri Ier, roi de Navarre et comte de Champagne et de Brie, mort suffoqué par la graisse (1274), avait laissé pour unique héritière sa fille Jeanne, âgée de deux à trois ans. Il avait ordonné, par son testament, qu'elle épousât un prince français.

Cette exclusion des naturels du pays mécontenta les grands, qui, refusant de reconnaître comme régente et tutrice la reine mère, Blanche d'Artois, sœur de Saint-Louis, élurent lieutenant général du royaume le sénéchal don Pedre Sanche de Montagu. Bientôt la couronne de Navarre, mal affermie sur la tête d'un enfant, réveilla les prétentions des princes voisins. Jacques, roi d'Aragon, soutint qu'elle lui appartenait par la donation de Sanche VII, qui l'avait institué son héritier (1231).

Alphonse, roi de Castille, plus attentif à résoudre un problème qu'à poursuivre une couronne, réclama cependant celle de Navarre, comme héritier de Sanche III, qui l'avait possédée et réunie à ses États. Ces deux souverains envoyèrent défendre leurs droits aux états de Navarre. Le lieutenant général et l'évêque de Pampelune se prononcèrent pour l'Aragonais ; un autre parti se déclara pour le Castillan ; un troisième, et c'était le plus faible, voulait que le roi de France, comme parent de la jeune princesse, fût invité à se charger de la tutelle. Le parti le moins juste, celui de l'Aragonais, prévalut ; et le roi de Castille commença la guerre.

La reine mère s'échappa secrètement avec sa fille, et vint demander à la cour de France asile et protection. Cette démarche acheva d'aigrir les seigneurs de Navarre. Les états arrêtèrent que Jeanne ne serait point reconnue reine si elle n'épousait Alphonse d'Aragon ; et ils résolurent d'employer tous leurs soins pour empêcher qu'un prince français ne montât sur le trône de Navarre.

Souverains Français - Capetiens - Louis IX -

Saint Louis (1214 - 1270)

Le 8 novembre 1226, à la mort du roi Louis VIII le Lion, son jeune fils lui succède sous le nom de Louis IX. Il est sacré à Reims le 29 novembre suivant. Son règne coïncidera avec l'apogée de la France capétienne et chrétienne et il restera dans la postérité sous le nom de Saint Louis.

Le «siècle de Saint Louis»

Le XIIIe siècle français est souvent qualifié de «siècle de Saint Louis». Né l'année de la bataille de Bouvines (1214), le roi règne en effet de 1226 à 1270. Dans cette longue période, il porte le royaume capétien à son maximum de prestige.

Chevalier courageux et combatif, souverain habile et sage, mari empressé autant que fidèle, profondément pieux, le roi Louis IX apparaît comme le modèle du chevalier chrétien, d'où sa canonisation quelques années à peine après sa mort.

Le roi met fin à la première guerre contre l'Angleterre ainsi qu'à la croisade contre les Albigeois. Il régularise les relations entre la France et l'Aragon. Il remet enfin à leur place les turbulents féodaux et modernise l'administration.

Sous son règne, Paris devient la ville la plus prestigieuse de la chrétienté occidentale avec son Université et ses monuments (Sainte Chapelle, Notre-Dame). Les foires de Champagne, entre Flandres et Lombardie, stimulent le commerce et la naissance d'une bourgeoisie urbaine active et entreprenante.

On peut reprocher à Louis IX son attitude envers les juifs et son entêtement à relancer les croisades.

Une prise de pouvoir progressive

Le nouveau roi est, par sa mère Blanche de Castille, l'arrière-petit-fils d'Henri II et Aliénor d'Aquitaine. Il n'a que 12 ans quand il succède à son père et c'est sa pieuse mère qui prend alors en main les destinées du royaume avec le titre de «baillistre» (régente, d'après le vieux français baillir, synonyme d'administrer).

La baillistre met un terme à la croisade contre les Albigeois en concluant le traité de Meaux avec le comte de Toulouse en 1229. En 1234, elle soutient une lutte difficile contre de turbulents vassaux comme le comte de Boulogne, le duc de Bretagne et le comte Thibaut IV de Champagne. La coalition se défait et échoue, peut-être en partie à cause de l'amour passionné que le comte de Champagne voue à la belle reine Blanche, amour que celle-ci repousse néanmoins sans équivoque.

Enfin, elle marie son fils à Marguerite de Provence le 27 mai 1234 en la cathédrale de Sens. D'une nature ardente, le roi aimera sa femme avec passion sans cesser bien entendu de lui être fidèle. Les deux époux auront onze enfants.

Bien que déclaré majeur en 1236, à un âge déjà bien avancé, 21 ans, Louis IX laisse les rênes du gouvernement à sa mère jusqu'en 1242, ne les reprenant que pour combattre une ultime révolte féodale. Après les victoires de Taillebourg et Saintes, le roi renouvelle à Lorris un traité de paix avec le comte de Toulouse. Il prépare également une paix durable avec l'Angleterre. Celle-ci est signée le 4 décembre 1259 à Paris, mettant fin à la première «guerre de Cent Ans» entre les deux pays.

Dans le même souci d'équilibre et de concessions réciproques, le roi capétien a signé l'année précédente à Corbeil un traité par lequel il abandonne toute forme de suzeraineté sur la Catalogne, la Cerdagne et le Roussillon cependant que le roi Jacques 1er d'Aragon renonce à ses prétentions sur la Provence et le Languedoc (à l'exception de Montpellier). Le fils du roi de France, futur Philippe III, épouse par ailleurs la fille de Jacques, Isabelle d'Aragon.

Fort de sa réputation de souverain juste et équitable, Louis IX est quelques années plus tard, à Amiens en 1264, choisi comme arbitre dans un conflit entre le roi Henri III d'Angleterre et ses barons. Cet arbitrage est connu sous le nom de «mise d'Amiens».

La chrétienté occidentale au XIIIe siècle

Le monde actuel a été en grande partie modelé par la civilisation occidentale. L'Europe a engendré de gigantesques transferts de population vers le Nouveau Monde. Elle a diffusé ses langues, en premier lieu l'anglais, autour de la planète. Ses savants, ses entrepreneurs et ses commerçants sont à l'origine d'une amélioration sans précédent de l'espérance de vie et des conditions d'existence de la majorité des êtres humains. Cette aventure a son origine dans les remous qui ont agité l'Europe et les pourtours de la Méditerranée, il y a 700 à 1000 ans.....

Triomphe du roi chrétien

Libéré de ses soucis de voisinage, le roi inaugure à Paris la Sainte Chapelle. Ce chef d'oeuvre de l'art gothique est destiné à abriter de saintes reliques acquises à prix d'or par le souverain. Pour le futur Saint Louis, l'acquisition des reliques et la construction de la Sainte Chapelle sont certes affaire de piété. Elles sont aussi le fruit d'une habile politique visant à faire de Paris une cité comparable, en prestige et en sainteté, à Rome et Jérusalem.

Cette politique est servie par le dynamisme et le rayonnement de l'Université de Paris où enseigne Saint Thomas d'Aquin (1225-1274). Contemporain et ami du roi, le dominicain italien tente de concilier la pensée d'Aristote et la foi chrétienne. En 1253, le chapelain du roi Robert de Sorbon fonde sur ses deniers une pension pour accueillir les étudiants et les maîtres en théologie dépourvus de ressources. Ce Collegium pauperum magistrorum deviendra plus tard... la Sorbonne.

En son royaume, le roi se montre à la hauteur de sa réputation. Il institue des enquêteurs qui sanctionnent les abus de ses représentants locaux, baillis et sénéchaux, et met en place une commission financière chargée de traquer les détournements de fonds (elle deviendra la Cour des Comptes sous le règne de son petit-fils Philippe le Bel).

Il sévit contre les guerres privées. Les conseillers et juristes de la cour prennent l'habitude dans les années 1250 de se réunir en «parlement» (le mot est nouveau), parfois en présence du roi, pour juger des affaires qui leur sont soumises. Ainsi se développe une justice d'appel qui prévient et corrige les abus de la justice locale ou seigneuriale.

En 1261, le roi interdit les duels judiciaires. Cette pratique archaïque sera remise en vigueur à titre exceptionnel par son lointain successeur Henri II à l'occasion du duel de Jarnac.

Une réputation de sainteté

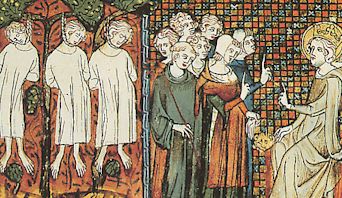

Cette miniature est extraite de Vie et miracles de Saint Louis par le chroniqueur Guillaume de Saint-Pathus. Elle montre le roi condamnant le sire Enguerran de Coucy pour avoir fait pendre trois jeunes nobles.

La vie de Saint Louis nous est connue par son biographe Jean de Joinville (1224-1317), sénéchal de Champagne, qui vécut à son service à partir de la septième croisade (1244). Joinville a ainsi popularisé l'image du roi rendant la justice sous un chêne, dans son domaine de Vincennes, à l'est de Paris.

Dans sa vie privée, le roi se montre d'une austérité à toute épreuve. Il se restreint sur la bonne chère et le vin, porte un cilice (vêtement de crin) à même la peau pour se mortifier, se fait fouetter le vendredi en souvenir de la mort du Christ, soigne et lave lui-même les pauvres...

Louis IX se signale aussi par ses initiatives à l'encontre des juifs. Il fait brûler en place publique tous les manuscrits hébreux de Paris (pas moins de 24 charrettes) après qu'un juif converti, Nicolas Donin, eut assuré en 1242 qu'ils contenaient des injures contre le Christ. En 1254, il bannit les juifs de France (mais, comme souvent au Moyen Âge, la mesure est rapportée quelques années plus tard en échange d'un versement d'argent au trésor royal).

En 1269 enfin, il impose aux juifs de porter sur la poitrine une «rouelle», c'est-à-dire un rond d'étoffe rouge, pour les distinguer du reste de la population et prévenir les unions mixtes, appliquant ce faisant une recommandation du concile de Latran (1215) qui avait demandé de marquer les juifs, à l'image de ce qui se pratiquait déjà dans le monde musulman.

Ces mesures contestables témoignent du désir du pieux souverain de moraliser son royaume. Dans le même ordre d'idées, il réprime la prostitution, l'ivrognerie, les jeux de hasard. Il expulse aussi en 1269 les banquiers lombards et les usuriers originaires de Cahors (les cahorsins).

Malheureuses croisades

Le roi se consacre par ailleurs à ses rêves de croisade en Terre sainte. Ils ne lui porteront pas chance.

Ayant une première fois fait le voeu de se croiser suite à une maladie, il s'embarque avec son armée à Aigues-Mortes, en Provence, le 12 juin 1248, après avoir confié le royaume aux bons soins de sa chère mère. Il atteint le delta du Nil et s'empare de Damiette, puis ill bat l'armée du sultan, composée de mercenaires appelés mamelouks, devant la citadelle d'el-Mansourah. Mais son avant-garde s'aventure imprudemment sur la route du Caire en dépit de ses ordres. Bientôt, toute l'armée est bloquée par la crue du Nil et menacée par la famine et l'épidémie. Elle tente de battre en retraite. Le 8 février 1250, le roi de France est fait prisonnier en protégeant son arrière-garde.

Hôte forcé des Égyptiens, Saint Louis impressionne ses geôliers par sa piété et sa grandeur d'âme. Libéré contre une rançon de 200.000 livres et la restitution de Damiette, il séjourne quatre ans dans les échelles franques du Levant dont il restaure l'administration et les défenses. La mort de sa mère le 26 novembre 1252 l'oblige à revenir enfin chez lui.

Saint Louis est encore à l'origine de la huitième et dernière expédition. L'expédition, longuement préparée, est contestée par les proches du roi et le fidèle Joinville lui-même refuse d'y participer ! Comme précédemment, il s'embarque avec son armée à Aigues-Mortes mais se dirige vers... Tunis. Son objectif est de convertir l'émir local. Mais, à peine débarquée, l'armée est frappée par une épidémie de typhus. Le roi lui-même est atteint et meurt pieusement sous les murs de Tunis, emportant avec lui l'idéal religieux de la croisade.

La dépouille du roi est inhumée dans la nécropole royale de Saint-Denis, à l'exception de son coeur, conservé à Monreale, en Sicile, dans le royaume de son frère Charles.

Dès l'année suivante est entamé son procès en canonisation. Celle-ci est prononcée par le pape Boniface VIII le 11 août 1297, sous le règne de son petit-fils Philippe IV le Bel. La monarchie capétienne est alors à son maximum de prestige et la France figure comme le royaume le plus puissant et le plus prospère de la chrétienté.

Souverains Français-Capetiens-Louis VIII le Lion-

(né le 5 septembre 1187, mort le 8 novembre 1226)

Ce traité fut la cause ou le prétexte que Henri III, roi d'Angleterre, donna pour ne pas paraître lui-même ou se faire représenter au sacre du roi de France, son seigneur suzerain : loin de là, le monarque anglais envoya des ambassadeurs sommer le nouveau roi d'exécuter ses engagements, en restituant la Normandie et les autres provinces confisquées sur Jean Sans terre.

Louis répondit que les Anglais avaient les premiers violé plusieurs clauses du traité ; et il fit surtout valoir les constitutions du royaume, qui ne permettaient pas au roi d'en démembrer les provinces sans le consentement des seigneurs. Aussitôt il rassembla une nombreuse armée, entra dans le Poitou, où il défit Savari de Mauléon, l'un des plus habiles capitaines de ce temps-là ; il s'empara ensuite de Niort, de Saint-Jean d'Angely, et vint mettre le siège devant la Rochelle, qu'il obligea de capituler malgré les efforts de Mauléon, qui s'y était jeté.

Il reçut le serment du vicomte de Limoges, du comte de Périgord, enfin de tous les seigneurs d'Aquitaine, jusqu'à la Garonne, et retourna triomphant à Paris. Au printemps il partit des ports d'Angleterre une flotte de 300 voiles, sous les ordres de Richard, frère du roi ; et ce jeune prince, étant débarqué à Bordeaux, réunit sous ses drapeaux un grand nombre de seigneurs, s'empara de Saint-Macaire, et alla mettre le siège devant la Réole, où il fut repoussé par les habitants.

Averti qu'il arrivait aux Français de puissants secours, il se hâta de se rembarquer pour l'Angleterre. Louis pouvait sans peine à cette époque soumettre tout le reste des possessions anglaises dans cette contrée ; et tel parut être son projet : ce fut en vain que Henri III lui fit écrire par le pape des lettres menaçantes. Mais le monarque anglais fut plus heureux dans l'offre de trente mille marcs d argent, pour lesquels Louis accorda une trêve de quatre ans, au moment où tout semblait l'inviter à poursuivre ses conquêtes.

Le pape Honorius III, que les Anglais avaient mis dans leurs intérêts, redoubla d'efforts et d'intrigues : pour occuper Louis sur un autre point, il lui fit embrasser la cause de la maison de Montfort contre le comte de Toulouse, Raymond, et il le détermina à se mettre à la tête d'une croisade contre les Albigeois. Quelque franches et loyales que fussent les explications du comte de Toulouse, il fut déclaré hérétique par le légal du pape, qui donna au roi de France la possession de ses domaines.

Ce monarque assembla en conséquence une puissante armée, et il marcha contre les Albigeois, accompagné du légat. Mais en même temps qu'il faisait tous ses efforts pour conserver la paix, Raymond avait pourvu, avec autant de sagesse que d'habileté, à tous les moyens de défense ; et tandis que Louis entreprenait cette guerre inique sans aucune prévoyance, son ennemi se préparait avec une louable prudence à soutenir la cause la plus juste.

Avignon arrêta pendant trois mois le monarque français, qui ne devint maître de celle ville qu'après des assauts réitérés et lorsque le fer de l'ennemi, la disette et la contagion eurent détruit une grande partie de ses troupes. Enfin, la place capitula, et l'armée française pénétra dans le Languedoc, où tout se soumit jusqu'à quatre lieues de Toulouse. La saison était trop avancée pour le siège de cette ville : le roi se hâta de retourner en France ; mais il tomba malade en chemin et, ayant été forcé de s'arrêter au château de Montpensier en Auvergne, il y mourut le 8 novembre 1226, à l'âge de 39 ans.

Quelques historiens disent qu'il fut empoisonné par Thibault, comte de Champagne ; mais cela est peu vraisemblable. D'autres pensent que la maladie à laquelle il succomba venait d'un excès de continence. Guillaume de Puylaurens rapporte que les médecins, ayant imaginé d'introduire dans son lit une jeune fille pendant qu'il dormait, à son réveil elle lui exposa le motif de sa présence : « Non, ma fille, lui dit Louis, j'aime mieux mourir que de sauver ma vie par un péché mortel. »

On a beaucoup blâmé Louis VIII de s'être arrêté au milieu de ses triomphes pour aller soumettre les Albigeois, au lieu d'expulser entièrement les Anglais de la France ; mais il convient de dire, à la justification de ce prince, qu'il avait besoin de ménager l'empereur, qui, en consentant à ne former aucune alliance avec l'Angleterre, ne voulait pas cependant qu'on profitât de la jeunesse de Henri III pour le dépouiller : il était de même obligé de ménager les seigneurs, qui ne voyaient pas sans peine le plus grand vassal de la couronne traité avec tant de rigueur ; il devait craindre aussi que le pape n'intervînt en faveur des Anglais, qui d'ailleurs faisaient bonne résistance. Au surplus la guerre contre les Albigeois, tout injuste et cruelle qu'elle fût, présentait dans l'avenir d'assez grands avantages sous le rapport de la politique : le comté de Toulouse devait être le prix de la victoire, et cette possession eût rendu l'expulsion plus facile ; enfin Louis ne pouvait pas s'attendre à une mort si prompte. Juger les opérations d'un monarque qui ne régna que trois ans comme s'il avait eu le temps d'accomplir ses projets est une grande injustice ; car de ce que Louis fit la paix après avoir enlevé aux Anglais la moitié des domaines qu'ils possédaient en France, on ne peut pas conclure qu'il ne pensât pas à leur arracher le reste, surtout dans un siècle où ces alternatives de paix et de guerre formaient toute la politique des deux nations. Malgré la brièveté de son règne, ce prince a marqué sa place entre Philippe-Auguste et Saint-Louis. Son expédition d'Angleterre annonce une âme ferme, au-dessus de toute crainte, même de celle des excommunications, si redoutables à cette époque ; il emporta l'estime de la noblesse anglaise, forcée d'admirer son courage, en se tournant contre lui. Pendant trois ans qu'il fut sur le trône, il ne cessa de combattre et de vaincre ; il augmenta les domaines de la couronne par ses armes et par d'heureuses acquisitions. On prétend que Philippe-Auguste avait dit dans les derniers moments de sa vie : « Les gens d'Église engageront mon fils à faire la guerre aux hérétiques albigeois ; il ruinera sa santé à cette expédition, il y mourra, et par là le royaume restera entre les mains d'une femme et d'un enfant. » Cette prophétie a bien l'air d'avoir été faite après l'événement. Ce qui est certain, c'est que Louis VIII, comme le remarque le chroniqueur Matthieu Pâris, fut très dissemblable à son père. Il eut onze enfants de Blanche de Castille, avec laquelle il avait été marié fort jeune ; à sa mort il ne lui restait qu'une fille, qui prit le voile, et cinq fils, à savoir : Louis IX qui lui succéda, Robert, Alphonse, Charles et Jean ; ce dernier ne vécut que quatorze ans : des trois autres sortirent les branches d'Artois, d'Anjou, du Maine, de Provence et de Naples.

Souverains Français - Capetiens - Philippe II Auguste -

Philippe II Auguste (1165 - 1223)

Philippe est sacré à Reims dans sa quatorzième année, du vivant de son père Louis VII le Jeune. L'année suivante, il épouse Isabelle de Hainaut et, son père venant à mourir le 18 septembre 1180, le voilà désormais seul à régner sur la France sous le nom de Philippe II. Son surnom de Philippe Auguste lui vient de ce qu'il est né un mois d'août !

Malgré ses déboires matrimoniaux avec Isambour de Danemark, sa deuxième épouse, malgré aussi sa fragilité nerveuse, il se révèle un grand souverain de par son oeuvre administrative et ses conquêtes qui lui ont valu de quadrupler le domaine royal et l'ont parfois fait surnommer le Conquérant.

Un roi conquérant

Philippe Auguste combat avec succès les rois d'Angleterre, Henri II Plantagenêt et ses fils Richard Coeur de Lion et Jean sans Terre, qui, par leurs possessions continentales (Normandie, Anjou, Aquitaine,...), menacent très directement son autorité.

Tandis qu'il manipule contre le vieux roi Henri II ses propres fils, voilà que l'on apprend la victoire du sultan Saladin sur les Francs à Hattîn. Le 3 octobre 1187, Jérusalem tombe entre ses mains. Stupeur en Occident. Les Francs de Palestine réclament une troisième croisade.

Philippe Auguste convient d'une trêve avec les Plantagenêt et, sans se hâter, s'embarque pour la Terre sainte de même que le nouveau roi d'Angleterre Richard 1er. Les deux rois se querellent dès l'embarquement à Messine, en Sicile.

Un garde pour les sceaux

Dans une clairière de Fréteval, près de Blois, en 1194, les hommes de Richard surprennent le campement du roi Philippe. Les Français se débandent en abandonnant leurs affaires, y compris les archives qui suivent le roi dans tous ses déplacements ! Pour éviter le renouvellement de la mésaventure, Philippe Auguste décide de conserver ses sceaux et documents officiels à Paris, sous la surveillance d'un... «garde des Sceaux». C'est encore ainsi qu'est officiellement désigné en France le ministre de la Justice.

Après la mort de Richard, Philippe se réconcilie provisoirement avec son frère et successeur, le roi Jean sans Terre, par le traité du Goulet (22 mai 1200). Celui-ci est suivi le lendemain du mariage entre le fils du roi Philippe Auguste et la nièce de Jean sans Terre, Blanche de Castille. Mais très vite, les hostilités reprennent. Les Français reprennent Château-Gaillard et la Normandie de sorte que le Plantagenêt ne possède bientôt plus sur le Continent que le Poitou, l'Aquitaine, le Béarn et le Comminges.

Philippe Auguste, fort de ses succès, en vient même à songer à un débarquement en Angleterre. Il a la bénédiction du pape Innocent III, irrité par les mauvaises manières de Jean sans Terre à l'égard de l'archevêque de Cantorbéry Étienne Langdon ! Le pape jette l'interdit sur l'Angleterre et autorise Philippe Auguste à s'emparer du royaume. Jean sans Terre n'a d'autre choix que de se proclamer vassal du Saint-Siège pour l'en dissuader...

Le conflit franco-anglais débouche en 1214 sur une coalition internationale, la première du genre. Elle réunit le roi d'Angleterre Jean sans Terre, les comtes de Flandre et de Boulogne, le duc de Brabant ainsi que l'empereur d'Allemagne Otto IV. La bataille décisive a lieu à Bouvines, le dimanche 27 juillet 1214. Le comte de Flandre est capturé cependant que l'empereur s'enfuit. On a coutume de dater de cette victoire la naissance d'un sentiment national français.

L'année suivante, les barons anglais, qui n'en peuvent plus de Jean sans Terre, le déposent et proposent la couronne d'Angleterre à Louis, fils et héritier de Philippe Auguste. Le prince débarque en Angleterre en mai 1216 mais Jean sans Terre ayant le bon goût de mourir sur ces entrefaites, le 19 octobre 1216, son fils et héritier légitime relève la couronne sous le nom d'Henri III et tout rentre dans l'ordre. Louis se fait battre en mai 1217 à Lincoln par les troupes royales et se retire non sans avoir négocié une forte indemnité par le traité de Kingston. Notons que c'est le seul débarquement armé qui ait eu lieu en Angleterre depuis Guillaume le Conquérant !

Sous le règne a lieu aussi la croisade contre les Albigeois. Elle est déclenchée en 1208 suite au meurtre du légat du pape Innocent III par un écuyer du comte de Toulouse, sur une route du Languedoc.

Philippe Auguste se garde d'intervenir directement dans l'expédition, soit qu'il est trop occupé par ses guerres avec les Plantagenêt et leurs alliés, soit qu'il ne veut pas salir la dynastie dans une guerre contre des chrétiens appelés à devenir ses sujets. Il laisse aux petits seigneurs du bassin parisien, tel Simon de Montfort, le soin de faire la sale besogne. Mais il reviendra à son fils Louis VIII le Lion et à son petit-fils d'en terminer avec celle-ci.

Un roi administrateur

Le roi crée un corps de fonctionnaires salariés : les baillis (au nord) et sénéchaux (dans le Midi), pour rendre la justice et remplacer ou surveiller les prévôts, traditionnels régisseurs des domaines royaux, coupables de nombreux abus.

Il multiplie les rentrées d'impôts, notamment en vendant des chartes de franchises et en émancipant les serfs contre espèces. Si beaucoup de villes obtiennent leur autonomie, en particulier sur les terres des vassaux, ce n'est pas le cas de Paris, qui reste sous la tutelle d'un prévôt royal, lequel siège au Châtelet et exerce les fonctions de police. Le prévôt des marchands, représentant élu des corporations, n'a qu'une autorité très limitée.

Il embellit sa capitale Paris et l'entoure d'une première ligne de fortifications (de cette «enceinte Philippe Auguste», il reste quelques vestiges, par exemple dans le quartier du Marais). Il fonde aussi l'Université de Paris.

L'amour ne se commande pas

En 1193, veuf depuis quatre ans d'Isabelle de Hainaut, le roi Philippe Auguste, qui n'a encore que 28 ans, se remarie avec Isambour (ou Ingeburge) de Danemark. Mais, pris d'un subit dégoût, il la répudie le lendemain des noces ! Il fait aussitôt annuler le mariage pour un motif de complaisance et se remarie avec Agnès de Méran (ou de Méranie).

Le pape Innocent III, qui a, comme le roi, du caractère à revendre, prend très mal la chose. Il excommunie Philippe et, en 1198, frappe même le royaume d'interdit, autrement dit de l'arrêt de tout sacrement pour les sujets du roi ! Le roi, qui n'a pas le choix, feint de se soumettre et restitue à sa malheureuse femme danoise le titre de reine... sans pour autant la remettre dans son lit.