La pie (Pica pica) doit son nom commun de pie bavarde à son jacassement incessant. La pie européenne est un oiseau familier de nos jardins mais reste cependant prudente vis-à-vis de l’homme.

La pie est populaire car son comportement est souvent insolite et vraiment passionnant à observer.

On dit que la pie est voleuse car elle est attirée par les objets qui brillent ou qui l’intriguent.

Portrait de la pie

C’est un grand oiseau noir et blanc avec une longue queue sombre et des reflets verts ou bleus sur les ailes.

Sa longueur est en moyenne de 45 cm pour un poids d’environ 220 g.

Les jeunes ressemblent aux adultes et les mâles sont légèrement plus grands que les femelles.

La pie se perche toujours sur un arbre par prudence avant de descendre sur le sol. Image Dave Hamster

La pie commune vit en Europe mais également en Asie et dans le Nord-Ouest de l’Afrique. Il existe plusieurs sous-espèces.

C’est un oiseau très curieux qui s’empare des objets insolites pour les déposer dans son nid. D’autres oiseaux ont un comportement identique comme les geais ou les corneilles.

Il est très fréquent de trouver dans les nids de ces oiseaux un objet fabriqué par l’homme.

La pie est curieuse. Image Charles Lam

Sa curiosité se manifeste également par son bavardage incessant comme si elle commentait tout ce qui l’entoure.

Elle siffle et croasse en répétant toute la journée une sorte de croassement pas très harmonieux.

Il est très amusant d’observer une pie au sol. Elle marche avec un dandinement que l'on pourrait qualifier de « royal » en prenant un petit air arrogant.

Grâce à ses longues pattes, elle peut faire de grandes enjambées et se montre rapide et agile sur la terre ferme.

La pie est très agile sur le sol. Image Charles Lam

De nombreuses pies viennent dans les jardins et bien qu’elles ne montrent aucune crainte, elles conservent leurs distances avec prudence.

Par contre, elles observent avec attention et savent bien où sont laissés graines et autres aliments qu’elles s’empressent de venir chercher dès que le danger semble écarté.

Vis-à-vis des autres oiseaux, les sont pies des « chipies. » Intelligentes, elles font rapidement déguerpir les moineaux mais jouent l’indifférence face aux tourterelles.

Ces dernières, très pacifiques, n’ont pas peur des pies et savent asseoir leur autorité quand les « bavardes » deviennent un peu trop envahissantes.

La pie ne craint pas l'homme mais reste vigilante. Image Dave-F

La journée, la pie se perche volontiers en haut d’un arbre avec quelques congénères pour jacasser mais aussi observer l’environnement.

La pie ne migre pas et reste sur le même territoire toute sa vie. Elle se nourrit d’insectes, de baies, de larves, d’escargots, de glands et se montre charognard à l’occasion.

Elle n’hésite pas non plus à piller les nids des autres espèces pour manger les œufs et les oisillons.

Une pie qui se régale de larves. Image Charles Lam

Elle vit souvent près de l’homme et s’aventure dans les villes. Par contre, elle évite les régions trop boisées et trop montagneuses.

Souvent persécutée par l’homme, la pie n’est pas très aimée des jardiniers. Le mieux est de poser des filets sur les plantes qui peuvent l’attirer plutôt que d’essayer de l’éradiquer de son jardin.

Car n’oubliez pas que la pie est aussi un excellent auxiliaire qui empêche la prolifération des animaux nuisibles.

La pie peut causer des dommages mais est aussi très utile dans un jardin. Image Jaroslaw Pocztarski

Au Moyen Age, la pie était considérée comme maléfique au même titre que la corneille, le corbeau ou le chat noir.

Par contre, en Chine, la pie est signe de chance. Son nom commun chinois signifie d’ailleurs « pie du bonheur. »

Mode de vie et reproduction

La pie est rarement seule. Elle se promène la journée en couple ou en petit groupe.

Elle niche en haut des arbres. Le nid est une boule de branchettes très solide. Très caractéristique, le nid présente au centre une coupe en terre, tapissée de racines, de crins ou d’herbes sèches.

Sur le dessus, la pie construit un toit de branches épineuses. L’entrée est camouflée. Les bébés naissent ainsi dans un nid totalement protégé des prédateurs mais également des intempéries.

La pie n'est pas une solitaire. Image Charles Lam

C’est en début d’année que les pies se rassemblent pour que chacun puisse trouver sa chacune. Ces rassemblements sont une sorte de club de rencontres mais contrairement à ceux des humains, pas question de se tromper de partenaire, ni de flirter sans s'engager. En effet, une fois que les couples se sont formés, ils resteront ensemble toute leur vie.

Si l’un des deux meurt, l’autre cherchera un nouveau partenaire pour se reproduire.

Les accouplements ont lieu au printemps. Les mâles entament leur parade nuptiale en mettant en valeur leur plumage, ouvrant leur queue tel un éventail tout en émettant des appels à la tonalité douce et très différente de leur croassement habituel.

Le couple vole ensemble tout en communiquant intensément.

Le couple est fidèle pour la vie. Image Charles Lam

Un grand arbre est choisi pour y construire le nid. La femelle pond de 5 à 8 petits œufs. Les oisillons naissent courant avril.

Les parents ne s’occupent que d’une seule couvée par an à moins qu’une catastrophe empêche la première couvée d’arrivée à terme.

Très territorial, le couple veille sur ses jeunes. On dit qu’un oisillon qui tombe du nid est un oisillon mort car la mère ne vient pas chercher le petit.

Ce n’est pas le cas de la pie. Petite anecdote :

Sauvetage dans jardin.

Une jeune pie qui ne savait pas encore voler s’est retrouvée sur la pelouse.

Pendant 2 heures, elle a crié et appelé pour que sa mère vienne à son secours. Effectivement, la mère a réussi à faire grimper l’oisillon sur son dos et s’est envolée avec.

Intense regard d'une pie. Image Dave-F

Classification

Règne: Animalia

Embranchement: Chordata

Classe: Aves

Ordre: Passeriformes

Famille: Corvidae

Genre: Pica

Espèce: Pica pica

Louis VII le Jeune (1120 - 1180)

Roi atrabilaire et malavisé

Louis VII succède à 17 ans environ à son père Louis VI le Gros le 1er août 1137, quelques jours après avoir épousé à Bordeaux la duchesse Aliénor d'Aquitaine. Celle-ci, qui a son âge, lui apporte en dot la Guyenne, la Gascogne, le Poitou, le Périgord, le Limousin...

Les frontières du royaume capétien sont désormais repoussées jusqu'aux Pyrénées. En théorie seulement car, par son impéritie, le roi va compromettre ce cadeau du ciel et provoquer un conflit avec l'Angleterre qui perdurera pendant sept siècles !

Unroi triste

Le roi Louis VII le Jeune doit son surnom à ce qu'il est le fils cadet de Louis VI le Gros.

Il a été élevé à l'abbaye de Saint-Denis car il n'était pas destiné à régner avant que ne meure le 13 octobre 1131 son frère Philippe d'une chute de cheval provoquée par la divagation de porcs dans les rues de Paris (les porcs allaient être interdits de divagation suite à cet accident).

De son éducation, Louis a gardé l'empreinte monastique et peu de goût pour les armes. Pas de quoi enflammer le coeur d'Aliénor d'Aquitaine, sa jeune épouse.

Querelles en tous genres

Dans les premières années du règne, les maladresses du roi sont en partie contenues par l'abbé de Saint-Denis, Suger, qui fut le fidèle conseiller de son père et arrangea le mariage avec la duchesse d'Aquitaine.

Mais très vite surviennent les ennuis. En 1140, le roi s'implique dans un conflit lourd de conséquences qui oppose les petits-enfants de Guillaume le Conquérant, l'un et l'autre prétendant au trône d'Angleterre : Mathilde et Étienne de Blois. Louis VII prend le parti de Mathilde en échange du Vexin, aux limites de la Normandie et de l'Île-de-France et de la place forte de Gisors. Étienne de Blois débarquant en Normandie pour faire valoir ses droits, le roi lâche Mathilde et traite avec lui en se faisant confirmer la possession du Vexin ! Le conflit ne trouvera pas de conclusion avant la disparition des deux prétendants...

La même année, Louis VII se dispute avec l'influent abbé Bernard de Clairvaux en contestant l'élection de l'évêque de Poitiers. Dans le même temps, le roi se brouille avec son principal vassal, le comte Thibaut de Champagne pour une sombre histoire d'adultère entre la jeune soeur de la reine Aliénor et le mari de la nièce du comte !...

Affaire de coeur

Tout commence avec une histoire d'amour et de passion comme l'époque en connaît beaucoup ! Celle-ci concerne la jeune soeur de la reine, Alix ou Aelith (15 ans). Elle s'éprend du comte Raoul de Vermandois (30 ans), cousin du roi, et son sentiment est partagé. Il n'y a qu'un problème, c'est que Raoul est déjà marié. Qu'à cela ne tienne, Aliénor elle-même vient au secours des tourtereaux et convainc son mari de réunir un concile national pour faire annuler le mariage au motif de «consanguinité» (Raoul et Aelith sont cousins à un énième degré).

L'épouse répudiée, Gerberte, se réfugie auprès de son oncle, qui n'est autre que le puissant comte Thibaut II de Champagne, lequel demande au pape Innocent II d'annuler la décision du concile et le remariage de Raoul avec Aelith. Le pape donne raison à Thibaut.

Embarrassé, Louis VII en veut à Aliénor de l'avoir mis dans le pétrin mais son conseiller, le vieil abbé Suger, le convainc qu'il ne peut reculer, ce qui reviendrait à reconnaître la suprématie du pape sur un concile national... On peut être pieux et bon chrétien, on n'en est pas moins soucieux des intérêts nationaux ; c'est la laïcité avant la lettre !

Louis VII, jugeant Thibaut II responsable de tous ses malheurs, envahit ses terres. Le comte entame des négociations mais l'affaire s'embrouille car, dans le même temps, le roi tente d'imposer son chancelier Cadurc à l'archevêché de Bourges contre Pierre de la Châtre, élu par les prêtres du diocèse. Pierre de la Châtre se réfugie chez Thibaut de Champagne cependant que le pape Innocent II jette l'interdit sur le royaume !

Oradour médiéval

Louis VII reprend la guerre... Ses «bannières» (on appelle ainsi les troupes regroupées autour de la bannière d'un vassal) arrivent devant la petite ville de Vitry-en-Perthois, sur la Marne. Le roi, déstabilisé, cède aux extrémistes de son entourage qui réclament une punition exemplaire. La ville est assaillie et sa population aussitôt pourchassée par la soldatesque ivre de sang, de sexe et d'or. Un millier de personnes, peut-être davantage, croient trouver asile dans l'église. Que faire ? Qu'on y mette le feu ! suggère un proche du roi. Celui-ci, le regard vide, au milieu du carnage, ne dit mot. L'église est incendiée avec tous ses réfugiés. Oradour médiéval, Vitry sera désormais rebaptisée Vitry-le-Brûlé (aujourd'hui Vitry-le-François).

Retrouvant ses sens, le roi, pétri de remords, renonce à poursuivre la guerre et, reprenant la route de Paris, fait mander l'abbé de Clairvaux pour se confesser à lui et prendre conseil.

Une croisade pour pénitence

En route pour le camp royal, quelque part en Champagne, le saint abbé de Clairvaux, dont l'aura est immense dans la chrétienté occidentale, est gagné par une intuition ! Il vient d'apprendre que les Francs des États latins de Palestine ont subi un sérieux revers près d'Édesse de la part d'un chef sarrazin nommé Nour el-Dîn.

Depuis la première croisade, un demi-siècle plus tôt, les Francs établis en Palestine n'avaient cessé de recevoir des renforts d'Occident : petites troupes ou chevaliers isolés qui venaient gagner leur salut en combattant les infidèles. Mais aujourd'hui, dans l'urgence, ils réclament un surcroît de renforts. Raymond de Poitiers, prince d'Antioche et frère cadet de Guillaume X d'Aquitaine, a même écrit à sa nièce, la reine Aliénor, dans ce sens-là.

Bernard de Clairvaux songe à tout cela et l'idée lui vient de proclamer une nouvelle croisade comme le pape Urbain II, en 1095, avec cette fois-ci la participation des souverains et du plus puissant d'entre eux : le roi capétien. Il fait part de son projet à Louis VII qui l'accepte d'emblée, en dépit de l'opposition de l'abbé Suger. Fin politique, tout le contraire de Saint Bernard, Suger craint que le royaume ne souffre de l'absence prolongée du souverain et doute au demeurant de l'intérêt des équipées en Terre sainte. Mais le roi, cette fois-ci, ne l'écoute pas.

À la demande de Bernard, il convoque toute la noblesse de France à Vézelay pour le jour de Pâques 1146. Sur le parvis de l'église, au sommet de la prestigieuse colline, Bernard prononce une vigoureuse allocution puis fixe une croix de drap rouge sur la poitrine du roi. La reine Aliénor se croise également et après elle, dans l'enthousiasme, les grands seigneurs du royaume, y compris le comte de Toulouse Alphonse Jourdain, deuxième fils de Raymond IV, héros de la première croisade, et Thibaut II de Champagne, ancien adversaire du roi.

La préparation de l'expédition prend du temps. Enfin, à la Pentecôte 1147, l'armée royale s'achemine vers Metz. Elle est rejointe à Worms par les Anglais. Au total plusieurs milliers de combattants et leurs suites. Français et Anglais s'engagent sur les traces de l'armée allemande, conduite par l'empereur Conrad III. Au pied des murailles de Constantinople, les croisés apprennent avec déception que le basileus (l'empereur byzantin), sur le concours duquel ils comptaient, vient de conclure une paix de douze ans avec les Turcs !

Le basileus les reçoit avec courtoisie mais s'empresse de les faire passer sur la rive asiatique du Bosphore. Bon débarras.

Nouvelle déconvenue : les Francs apprennent que les Allemands, qui avaient coupé au plus court à travers les montagnes d'Asie mineure, ont été assaillis et en bonne partie massacrés par les Turcs. L'empereur et les débris de son armée rejoignent les Francs à Nicée et les croisés, dès lors réunis, suivent avec prudence la côte. Le voyage est long et éprouvant : soif, faim, typhus et embuscades déciment les croisés. Finalement, après avoir été battus par les Turcs à Pisidie le 8 janvier 1148, ils trouvent à s'embarquer et gagnent par mer la citadelle d'Antioche, à l'embouchure de l'Oronte, en Syrie, où ils sont accueillis le 19 mars 1148 par Raymond de Poitiers.

Fiasco de la croisade

Louis VII et Conrad III tentent de façon brouillonne d'enlever Damas, mais le siège est un échec. Dépité, l'empereur abandonne la partie. Le roi s'en va faire ses dévotions à Jérusalem, puis reprend la mer pour la France au grand dépit des Francs de Terre sainte, qui ne peuvent plus compter que sur eux-mêmes pour contenir la poussée turque.

À Paris, Louis VII retrouve Suger et Raoul de Vermandois auxquels il avait confié la garde du royaume. Ces conseillers vont mourir dans les mois suivants, privant le roi de leurs sages avis et Aliénor de leur amical soutien à un moment crucial de leur union.

Fiasco conjugal

Malgré la naissance d'une deuxième fille, Alix, le couple royal se déchire de plus belle. Irréfléchi comme à son habitude, le roi prend le parti de faire annuler son mariage sous le prétexte habituel de consanguinité et convoque à cet effet un concile à Beaugency-sur-Loire. Il retire qui plus est ses troupes et ses agents de l'Aquitaine et du Poitou.

Aliénor ne perd pas de temps. Puissante et dans toute la beauté de ses 30 ans, elle jette son dévolu sur Henri, fils aîné du comte d'Anjou Geoffroy Plantagenêt et de Mathilde, petite-fille de Guillaume le Conquérant, prétendante au trône d'Angleterre. Par un concours extraordinaire de circonstances, en quelques mois, Henri va hériter de la Normandie et être porté sur le trône d'Angleterre sous le nom de Henri II. C'est ainsi qu'Henri et Aliénor se retrouvent souverains de l'Angleterre et de tout l'Ouest de la France, de Calais à Bordeaux. Un véritable «empire angevin» qui ne va pas tarder à entrer en concurrence avec le royaume capétien.

Louis VII se venge comme il peut en enlevant à son vassal Henri Plantagenêt ses fiefs français sous prétexte de s'être marié sans sa permission mais il n'a aucun moyen d'appliquer la sentence ! Il se remarie de son côté avec Constance de Castille.

Capétiens contre Plantagenêts

En 1155, renouant avec la tradition carolingienne des ordonnances, le roi publie une ordonnance imposant la «paix du roi». L'année suivante, en signe d'apaisement, Henri II lui rend hommage pour ses fiefs français. Enfin, en 1158, un traité d'amitié est signé et Guillaume (5 ans), fils aîné d'Henri et Aliénor, est fiancé à Adélaïde (quelques mois), fille de Louis VII et de sa nouvelle épouse. La fiancée apporte en dot le Vexin normand. Elle est conduite à la cour d'Angleterre pour y être élevée auprès de son beau-père. Elle y connaîtra un triste destin...

La trêve, cependant, ne dure pas. Défiant Louis VII, Henri II tente d'imposer l'hommage au comte de Toulouse et entre en campagne contre lui. Mais il est battu et le roi de France en profite pour saisir trois de ses châteaux dans le bassin parisien.

Le 13 novembre 1160, 40 jours après la mort de sa deuxième épouse, Louis VII se remarie avec Adèle de Champagne, la fille de son ancien adversaire Thibaut II. Par cette union politique, il veut contrer les ambitions de l'empereur d'Allemagne Frédéric Barberousse. Cette troisième union sera fructueuse : elle débouchera sur la naissance du futur Philippe Auguste, ainsi surnommé parce qu'il est né en août (21 août 1165) : il sortira la monarchie capétienne de la médiocrité et lui donnera le premier rôle en Europe. Mais on n'en est pas là...

En 1165, Louis VII signe avec l'empereur le traité de Vaucouleurs en vue de combattre ensemble les «Brabançons». Simultanément, il offre asile à Thomas Becket, archevêque de Cantorbéry, en conflit avec le roi d'Angleterre. Puis il offre assistance aux fils d'Henri II lorsque ceux-ci, alliés à leur mère Aliénor, entrent en conflit avec leur père ! La guerre reprend mais tourne au détriment du roi capétien. Celui-ci y met un terme avec l'appui du pape par la paix de Nonancourt, le 11 septembre 1177.

Frappé d'hémiplégie au retour d'un pèlerinage sur le tombeau de Thomas Becket, il ne peut assister au sacre de son fils et meurt peu après, le 18 septembre 1180, à l'abbaye de Saint-Port.

Louis VI le Gros (1081 - 1137)

Aux origines de la nation française

En dépit d'un surnom avenant, Louis VI est un roi méconnu des Français. Tout juste est-il évoqué dans le film Les Visiteurs (1993) ! L'arrière-arrière-petit-fils d'Hugues Capet vaut pourtant le détour.

Louis VI, fils de Philippe 1er et de Berthe de Hollande, né à Paris en 1081, témoigne d'une personnalité débonnaire, sans grand éclat, sans grand défaut non plus. Mais il rassemble mieux que quiconque les traits qui vont caractériser les rois capétiens, en particulier la volonté opiniâtre d'étendre le domaine royal par la guerre et le mariage.

Dès 1100, selon la tradition, Louis est associé au trône par son père. Celui-ci étant mort inopinément le 29 juillet 1108, il règne dès lors seul, après avoir été sacré à Orléans par l'archevêque de Sens.

Roi batailleur et plein d'allant

Bien que premier des descendants de Hugues Capet à se prénommer Louis, le nouveau roi se fait appeler Louis VI pour signifier que sa dynastie s'inscrit dans la continuité des Carolingiens (parmi lesquels cinq d'entre eux se prénommaient Louis).

Au début de son règne, Louis VI ne peut guère s'aventurer sans escorte au-delà de trois lieues de Paris, selon un témoin de son temps. Conscient de sa faiblesse, le roi va méthodiquement détruire les repaires des seigneurs brigands du bassin parisien, tels Hugues de Puiset et Thomas de Marle, sire de Coucy. Il agrandit le domaine royal en donnant de sa personne.

Le roi mobilise aussi ses grands vassaux contre les souverains étrangers, qu'il s'agisse du roi d'Angleterre Henri 1er Beauclerc, fils cadet de Guillaume le Conquérant, ou d'Henri V, empereur d'Allemagne et gendre du précédent. Louis VI ne craint pas, une fois, de provoquer en duel le roi d'Angleterre mais celui-ci, prudent, se défile.

Le drapeau rouge... de Saint-Denis

En 1124, l'empereur Henri V pénètre en Champagne et menace Paris. Louis alerte ses vassaux qui, tous, pour l'occasion, font taire leurs querelles. Le roi lui-même s'en va quérir sur l'autel de l'abbatiale de Saint-Denis, au nord de Paris, la bannière du saint, rouge du sang du martyr, pour la brandir en signe de ralliement. Il devient dès lors coutumier aux rois de France de brandir la bannière dans les heures de grand péril. Cette tradition sera reprise par les Parisiens sous la Révolution de sorte que le drapeau rouge deviendra aux XIXe et XXe siècles le symbole mondial des luttes révolutionnaires et ouvrières... jusqu'à être adopté par plusieurs États communistes dont la Chine !

La chronique rapporte aussi que, battant retraite après un dur combat, Louis VI doit son salut à un passage à gué qu'il reconnaît à la présence d'iris d'eau, fleurs aussi nommées lys. En souvenir de ce jour, le roi aurait fait de la fleur de lys sur un fond bleu rappelant les flots l'emblème de la dynastie (cette tradition héraldique est plus sûrement liée à un rapprochement avec le lys, symbole de pureté dans l'Évangile ; rapprochement inspiré à Louis VI ou à son fils Louis VII par Saint Bernard de Clairvaux).

Insouciant, joyeux, gaillard et sans façon, bretteur risque-tout, le roi Louis VImarche au combat avec un cri de guerre déroutant : «Meum gaudium» («Mon joie !»), d'où nous vient le célèbre «Montjoie et Saint Denis !», Saint Denis étant le saint protecteur de la monarchie... et Montjoie, une écriture adoptée par les clercs en vertu d'une fausse référence au Montjoie de Terre sainte, d'où les croisés apercevaient pour la première fois le Saint-Sépulcre.

Las, enclin comme son père à l'obésité, Louis VI devient semi-impotent à l'approche de la cinquantaine et doit renoncer aux plaisirs de la guerre et de la table...

Franchises communales et renouveau urbain

Louis VI se fait assister au gouvernement par le moine Suger, fils d'un serf, qui a été quelque temps son camarade d'école à l'abbaye de Saint-Denis et va devenir abbé de celle-ci. Suger est le premier des grands ministres de la France. Il a pris une grande part au développement de l'art gothique. Reconnaissant, il va écrire une Vie de Louis VI le Gros qui demeure l'une des principales sources d'information sur l'époque.

Pour améliorer ses rentrées fiscales et affaiblir les seigneurs féodaux, Louis VI le Gros encourage le mouvement communal. Celui-ci remonte au tout début du Xe siècle. Éric Bournazel évoque ainsi une révolte malheureuse des habitants de Laon contre leur évêque. Le 25 avril 1112, une insurrection éclate dans la ville au cri de «Commune ! Commune !» L'évêque, haï pour sa cupidité, est lynché.Mais la révolte est brutalement réprimée. Les choses se passent heureusement mieux ailleurs où des bourgeois achètent des exemptions de taxes à leur seigneur et certaines facilités en matière judiciaire.

Vers 1134, Louis VI octroie contre rémunération une charte aux habitants de Lorris-en-Gâtinais. Par cette charte, les habitants sont exemptés de taille ainsi que de corvée... Ils sont dispensés de guet et ne devront porter les armes au service de leur suzerain qu'à la condition de pouvoir revenir le soir même chez eux ! La résidence d'un an et un jour dans la paroisse confère la pleine liberté à tout serf ! Notons enfin que les habitants ne sont justiciables que du prévôt de Lorris. La charte de Lorris servira de modèle aux «franchises communales» ultérieures, à l'origine du renouveau urbain.

L'Hexagone en gestation

En 1119, dans une lettre au pape Calixte II, Louis VI se proclame... «roi de la France, non plus des Francs, et fils particulier de l'Église romaine». Il s'agit de la première mention connue du mot France.

Le fils aîné du roi étant mort suite à une chute de cheval, c'est son cadet qui lui succède sous le nom de Louis VII le Jeune. Son père, quelques jours avant sa mort, l'a marié à la duchesse Aliénor d'Aquitaine. Celle-ci lui apporte en dot la Guyenne, la Gascogne, le Poitou, le Périgord, le Limousin... Les frontières du royaume sont désormais repoussées jusqu'aux Pyrénées.

Philippe 1er (1052 - 1108)

Le fils de la Russe

Né en 1052, Philippe est le fils et successeur du roi de France Henri 1er, lui-même petit-fils de Hugues Capet. Sa mère est une Russe, Anne de Kiev, fille du grand-prince Iaroslav le Grand et petite-fille de Vladimir 1er, saint fondateur de la Russie.

C'est à elle qu'il doit son prénom, courant dans le monde grec et orthodoxe mais inconnu auparavant dans l'Occident latin et catholique.

Féconde Russie

Robert II, fils d'Hugues Capet et père d'Henri 1er, avait été excommunié par le pape pour avoir épousé en secondes noces une cousine au troisième degré ! Il avait dû la répudier. C'est que le Saint-Siège ne plaisantait pas avec les questions de consanguinité, s'agissant des Grands de ce monde.

C'est pour échapper à ce genre de mésaventure que le roi Henri 1er, devenu veuf, est allé chercher en Russie sa seconde épouse... Notons que deux soeurs d'Anne de Kiev se marièrent l'une au roi de Hongrie, l'autre au roi de Norvège !

Veuve à 36 ans, le 4 août 1060, Anne de Kiev fit scandale en ayant une aventure avec un simple baron, le comte Raoul de Crépy, avec lequel elle consentit à se remarier (déjà en ce temps, les princes disponibles ne couraient pas les rues). Sa fin demeure mystérieuse. Il semble qu'à la mort de son amant et mari, elle retourna dans sa Russie d'origine à moins qu'elle ne se retira dans un couvent des environs de Senlis.

Premières rivalités franco-anglaises

Comme la succession héréditaire n'est pas encore entrée dans les moeurs, le jeune prince est associé au trône par son père dès l'âge de 7 ans et sacré à Reims le 23 mai 1059. Il devient roi sous le nom de Philippe 1er le 4 août 1060, sous la régence de Baudouin V, comte de Flandre.

Trop jeune et au demeurant peu intéressé par les affaires publiques, il ne fait rien pour empêcher son puissant vassal Guillaume le Bâtard, duc de Normandie, de conquérir la couronne d'Angleterre. Devenu majeur, il combat le comte de Hollande Robert 1er le Frison mais se fait battre platement près du mont Cassel. Toute honte bue, il épouse alors la fille de son ancien rival, Berthe.

Il apporte là-dessus son soutien à Robert Courteheuse, fils aîné de Guillaume le Conquérant, en révolte contre son père. Ce dernier est blessé à Mantes lors d'une expédition militaire contre Philippe 1er et meurt à Rouen le 7 septembre 1087. Philippe 1er poursuit le combat contre son successeur, Guillaume II le Roux.

Excommunié pour cause de bigamie

La suite est affaire de coeur. En 1091, devenu un sémillant quadragénaire, Philippe 1er enlève Bertrade de Montfort (de la famille du futur chef de la croisade des Albigeois), le jour même de son mariage avec le comte d'Anjou Foulque le Réchin (ou le Revêche). Connaissant le surnom de cet infortuné mari, on conçoit que Bertrade n'ait pas résisté à son ravisseur.

L'année suivante, Philippe 1er, qui a le sens des convenances, répudie sa première femme et épouse la seconde. Mais le pape Urbain II ne se satisfait pas de ce compromis et excommunie le roi. Il faut dire que celui-ci en rajoute en pratiquant sans scrupule la simonie, autrement dit en vendant contre espèces sonnantes les titres et biens ecclésiastiques !

En 1095, le pape se rend en France pour tenter malgré tout de négocier un arrangement avec le roi. Il réunit pour l'occasion un concile à Clermont, en Auvergne,... et en profite pour lancer un appel à la libération des lieux saints de Palestine. Ce sera la première «croisade»... Aux petites causes les grands effets ! Philippe 1er, sous le coup de l'excommunication, est privé de voyage en Terre sainte.

Les prémices de l'État national

Devenu obèse et menant une vie dissolue, le roi trouve toutefois le moyen de réunir au domaine royal, encore limité à l'Île-de-France, quelques petites provinces de l'Ouest : le Gâtinais, le Vexin français et le Vermandois. Il améliore aussi l'administration de son domaine en déléguant son autorité à des prévôts, plus dociles que les vassaux féodaux. Ces modestes succès apparaissent a posteriori comme les prémices de l'État national.

Mort le 29 juillet 1108, au château de Melun, à 56 ans, sans avoir pu empêcher le nouveau roi d'Angleterre, Henri Beauclerc, de réunir la Normandie à son royaume, Philippe 1er est enterré à Fleury-sur-Loire, au monastère de Saint-Benoît (son différend avec l'Église ne lui permet pas d'être enterré à Saint-Denis comme ses aïeux). Bertrade fera repentance en prenant le voile à l'abbaye de Fontevraud et le fils né du premier mariage de Philippe lui succèdera sous le nom de Louis VI le Gros.

HENRI Ier

(né le 4 mai 1008, mort le 4 août 1060)

Roi de France : règne 1031-1060

Fils de Robert et de la reine Constance, il monta sur le trône au mois de juillet 1031 ; ce ne fut pas sans éprouver beaucoup de difficultés. Sa mère, femme impérieuse, avare, incapable de faire céder ses préventions à la sûreté de sa famille, s'était opposée pendant le règne de Robert à ce qu'il associa Henri à la couronne ; elle voulait obtenir cette faveur pour un autre de ses fils, qui portait aussi le nom de Robert.

L'intérêt de l'État l'emporta sur sa volonté ; mais les événements prouvèrent qu'elle n'avait pas renoncé à ses projets. A peine le roi fut-il mort, qu'un parti puissant, soutenu par Constance, prit les armes contre Henri, qui se vit réduit à chercher son salut dans la fuite. Il se réfugia près de ce duc de Normandie connu dans l'histoire sous le nom de Robert le Diable, prince rempli de vertus, mais prompt à apaiser une révolte, ayant pour principe de ne jamais traiter avec des rebelles armés.

C'est sans doute à cette sévérité qu'il doit le singulier surnom que les Normands lui donnèrent : aussi vit-on plusieurs nobles de sa cour, contraints à s'éloigner de leur patrie, se rendre célèbres dans la Pouille et dans la Calabre, et finir par attirer en Italie ces aventuriers normands, dont les chefs se sont acquis une gloire qui égale celle des plus grands rois. Robert le Diable, protecteur du roi Henri, fit une guerre si vive au parti de la reine Constance, que cette princesse fut bientôt réduite à demander la paix.

Henri Ier (1031-1060)

Elle l'obtint, à condition de se tenir éloignée de la cour, et se retira à Melun, où elle mourut l'année suivante, trop tard pour le repos de la France ; car Eudes, autre frère du roi, profita de la chaleur qui régnait encore dans les esprits pour se révolter à son tour : il fut vaincu, fait prisonnier, envoyé à Orléans, et Henri se trouva enfin paisible possesseur du trône.

Pour s'attacher son frère Robert, en faveur duquel la reine Constance avait pris les armes, il lui céda le duché de Bourgogne : de ce prince est issue la première race royale des ducs de Bourgogne. Eudes ne fut pas si heureux ; il obtint sa liberté, mais resta sans apanage.

Henri était alors veuf de Mathilde, nièce de l'empereur Conrad ; il n'en avait pas d'entant ; on doute même si ce mariage avait été accompli. Ses conseillers lui ayant représenté que les troubles se multiplieraient tant que la succession au trône ne serait pas assurée, à l'âge de trente-neuf ans il consentit à contracter de nouveaux engagements ; et, pour éviter toute discussion avec l'Eglise sur les degrés de parenté, il épouse Anne, fille de Jarodialas ou Jaroslaw, duc de Russie : la neuvième année de ce mariage, il eut un fils nommé Philippe, qui lui succéda.

La puissance des ducs de Normandie était alors plus considérable que celle des rois de France, moins par l'étendue des pays qu'ils gouvernaient, que parce que les liaisons qu'ils conservaient avec les princes du Nord, dont ils étaient issus, les rappelaient sans cesse à cette unité de pouvoir totalement oubliée en France depuis le triomphe du gouvernement féodal.

Robert le Diable, après avoir aidé Henri à soumettre les partis élevés contre l'autorité de ce monarque, forma le double projet d'aller en pèlerinage à Jérusalem, et de se donner pour successeur un enfant de neuf ans, qu'il avait eu d'une bourgeoise de Falaise : il assembla les grands de ses Etats, écouta leurs remontrances, persista dans ses volontés; et tous les seigneurs jurèrent en sa présence de reconnaître, servir et défendre cet enfant, connu d'abord sous le nom de Guillaume le Bâtard, et par la suite sous celui de Guillaume la Conquérant.

Robert mourut à Nicée, comme il revenait de son pèlerinage : cette nouvelle ne fut pas plutôt parvenue en Normandie, que les révoltes éclatèrent de toutes parts. Henri, qui avait promis de protéger le jeune Guillaume, crut pouvoir faire céder la reconnaissance aux intérêts de sa couronne, et profiter de ces divisions pour reconquérir une des plus belles provinces de son royaume : mais il rencontra des obstacles qui ralentirent ses démarches ; et les ministres du jeune duc ayant su intéresser la gloire du roi à la défense de leur prince, il le soutint d'abord avec courage.

Jaloux ensuite de la grande réputation de Guillaume, il devint son ennemi, lui déclara la guerre, et perdit les droits d'un bienfaiteur sans en être dédommagé par la victoire. Henri eut presque toujours les armes à la main : ce n'était qu'en combattant qu'un monarque se faisait respecter à cette époque ; il devait assistance à ses vassaux, et, lorsqu'il négligeait de les secourir, il s'exposait à s'en voir abandonné à son tour : c'est ainsi que les fils du comte de Champagne refusèrent l'hommage au roi, qui n'avait point secondé leur père dans une guerre qu'il faisait pour son propre compte à l'empereur.

Henri fut obligé de les combattre pour les ramener à l'obéissance. Ce prince, voyant sa santé s'affaiblir, crut devoir associer au trône sou fils aîné Philippe, qui n'avait alors que sept ans ; il le fit sacrer à Reims en 1059 : ses pressentiments ne le trompèrent pas ; car il mourut le 4 août 1060, dans la 55e année de son âge et la trentième de son règne.

Il laissa la régence du royaume, et la tutelle de ses trois fils, Philippe, Hugues et Robert, qui mourut fort jeune, à Baudouin, comte de Flandre, époux de sa sœur, sentant bien que la reine Anne, sans domaine et sans alliance en France, y serait sans autorité. Anne se retira à Senlis avec le projet de vivre dans un monastère ; mais elle accorda sa main à Raoul de Péronne, comte de Crépi : étant devenue veuve une seconde fois, elle retourna dans son pays.

Henri a laissé la réputation d'un roi juste, brave et pieux : fils d'un père excommunié, il évita soigneusement toute contestation avec la cour de Rome, et ne lui céda qu'autant que l'exigeait l'esprit de son siècle. Son successeur (Philippe Ier) ne fut ni aussi prudent ni aussi heureux.

Robert II le Pieux et Constance

Robert II le Pieux (996-1031)

ROBERT II le Pieux ou le Sage ou le Dévot

(né en 972, mort le 20 juillet 1031)

Roi de France surnommé le Pieux, le Sage ou le Dévôt, il monta sur le trône au mois d'octobre 996, après le mort de Hugues Capet son père, qui, dès l'année 988, l'avait associé à la royauté du consentement des seigneurs.

Sous le règne de ce prince, la France jouit pendant trente ans d'un repos qui lui était d'autant plus nécessaire qu'elle éprouva une famine dont la durée fut de quatre ans ; des pluies froides et continuelles faisaient pourrir les grains semés ou empêchaient les épis qui se formaient de parvenir à leur maturité.

Ce désastre, qui s'étendit sur presque toute l'Europe, coûta à la France un tiers de sa population, car la peste suivit de près la famine, et deux fois se fit sentir de nouveau : la première en 1010, la seconde depuis l'année 1030 jusqu'en l'année 1033.

Robert II le Pieux (996-1031)

Tant de malheurs, contre lesquels la prudence humaine ne pouvait rien, expliquent pourquoi, à cette époque, les reliques se multiplièrent à l'infini, pourquoi les pèlerinages devinrent si communs de la France jusqu'à Jérusalem, et donnèrent quelque temps après naissance aux croisades, qui devaient changer le sort de l'Asie, et ne firent que changer les mœurs de l'Europe. Robert, pour obéir aux lois féodales, aida quelquefois ses vassaux dans leurs querelles ; mais il n'entreprit pour ses intérêts qu'une seule guerre, dont le motif était juste.

Henri, duc de Bourgogne, frère de Hugues Capet, n'avait point d'enfant légitime : à sa mort, voulant disposer de son héritage en faveur d'un fils que sa femme avait eu d'un premier mariage, il le désigna pour lui succéder. Les seigneurs de Bourgogne le secondèrent, dans la crainte de dépendre immédiatement de la couronne ; c'était l'esprit du temps, et il faut croire que les peuples des provinces trouvaient un grand intérêt à être gouvernés par des souverains qui se fixaient au milieu d'eux. Robert, légitime héritier de Henri, soutint ses droits les armes à la main ; et après six années de guerre, pendant lesquelles il fut assisté par Richard, duc de Normandie, il se vit paisible possesseur de la Bourgogne, qu'il donna en apanage à son second fils, lequel, étant devenu roi, la céda à son frère Robert.

La constance avec laquelle Richard, duc de Normandie, seconda son roi, malgré l'intérêt que tous les grands vassaux avaient à empêcher l'agrandissement du pouvoir souverain, honore ces deux princes. Quelques années avant la mort de Henri, duc de Bourgogne, le comte de Chartres et le duc de Normandie se faisaient une guerre si cruelle, que Richard crut devoir suivre l'exemple de ses ancêtres en appelant à son secours deux de ces rois du Nord encore païens, qui dévastaient alors l'Angleterre : ils accoururent en effet ; et, pour se peindre l'effroi que leur présence jeta dans tous les cœurs, il faut se rappeler les excès que ces barbares avaient commis en France dans les deux siècles précédents.

Robertétait trop sage pour ne pas prévoir combien il serait difficile de les chasser dès qu'ils auraient été séduits par le pillage, récompense ordinaire de leurs services. Il se porta médiateur entre le comte de Chartres et le duc de Normandie ; et par sa prudence, par l'ascendant de son esprit, par la justice avec laquelle il régla leurs droits, il conclut la paix entre eux, et prit sur son propre trésor les sommes nécessaires pour congédier les deux princes du Nord.

Cette loyauté, ce désintéressement, lui acquirent l'amitié du duc de Normandie, l'estime des grands et un tel respect en Europe, qu'en l'année 1023, pendant qu'on réglait les précautions à prendre dans une entrevue qu'il devait avoir sur la Meuse avec l'empereur Henri, roi de Germanie, ce prince partit de son camp presque seul pour venir trouver Robert au lieu où il était logé ; la plus grande confiance s'établit aussitôt entre eux, et ils offrirent au monde le spectacle, longtemps inconnu, de deux souverains ne s'occupant de politique que pour assurer te bonheur de leurs sujets.

Malheureusement, l'empereur Henri mourut l'année suivante. Les Italiens formèrent la résolution de se séparer de l'Empire, et firent offrir le royaume d'Italie au roi de France, pour lui ou pour Hugues, son fils aîné, qu'il avait associé au trône. Loin de se faire illusion sur la valeur de ces couronnes données par l'inconstance des peuples, Robert sentit que les Italiens ne cherchaient pas un roi pour les gouverner ; qu'ils voulaient seulement allumer la guerre en Europe dans l'espoir de se rendre indépendants : il les refusa. Le duc de Guyenne, auquel ils s'adressèrent ensuite, n'eut pas la même prudence et ne tarda pas à s'en repentir.

En suivant la conduite politique de Robert, on voit qu'il mérita de recevoir le surnom de Sage ; qu'il n'aima point la paix par indolence, mais par le désir de rendre ses peuples heureux, et surtout parce qu'il sentait qu'un monarque, en se portant médiateur entre les grands, qui jouissaient du droit de se faire réciproquement la guerre, acquérait plus de puissance réelle qu'en les avertissant, par des démarches ambitieuses, du besoin de s'unir contre le pouvoir royal.

Ce prince ne fut pas toujours heureux dans sa vie privée. Il avait épousé Berthe, qui était sa parente à un degré prohibé par les lois de l'Eglise ; et il profitait, pour ne point se séparer d'elle, des embarras que le pape éprouvait à Rome ; mais lorsque Grégoire V y eut établi son autorité, celui-ci exigea le renvoi de Berthe, excommunia le roi qui résistait, et donna pour la première fois au monde le spectacle d'un royaume mis en interdit.

Que peuvent les rois contre l'opinion des peuples ? La reine étant accouchée d'un enfant mort, on répandit le bruit qu'elle avait mis un monstre au monde ; et Robert, qui l'aimait, fut obligé de s'en séparer. Ce n'est point la seule affaire qu'il ait eue avec Grégoire V, car il se vit aussi contraint de rétablir dans l'archevêché de Reims Arnoul, si justement condamné sous le règne précédent.

Robert épousa, en 998, Constance, fille du comte d'Arles, femme impérieuse dont il eut quatre fils :

1° Hugues, qu'il associa au trône en 1022, et qui, persécuté par sa mère, dont l'avarice égalait la sévérité, se révolta pour obtenir justice ; ce jeune prince, auquel les historiens prêtent de grandes qualités,mourut au mois de septembre 1026 ;

2° Henri, qui fut associé au trone après la mort de Hugues, malgré les intrigues de la reine, qui protégeait le troisième de ses fils, oubliant dans sa violence que la famille des Capet n'était pas assez affermie sur le trône pour pouvoir se diviser sans péril ;

3° Robert, qui fut duc de Bourgogne et chef de la première branche royale des ducs de ce nom, laquelle dura jusqu'en 1361 ;

4° Eudes, qui ne reçut point d'apanage.

Robert II le Pieux et Berthe de Bourgogne

après l'excommunication du souverain en 998

Peinture de Jean-Paul Laurens (XIXe siècle)

Le roi eut beaucoup à souffrir des emportements de sa femme : il se cachait d'elle pour faire des libéralités à ses serviteurs ; mais quoiqu'il lui cédât comme époux, il eut assez de fermeté pour ne lui laisser prendre aucune autorité dans ce qui intéressait le gouvernement. Il sut de même contenir quelques évêques, dont le zèle ne s'accordait pas avec l'esprit de la religion, et fit briller le chef d'une secte dont les affreux principes auraient anéanti l'ordre social.

Clément dans ce qui n'intéressait que lui, il pardonna à des conjurés qui avaient formé le projet de le tuer, et se servit de la religion pour faire approuver son indulgence ; car au moment où les juges étaient prêts à prononcer sur le sort des coupables, il fit admettre ceux-ci à la communion et dit qu'il leur accordait leur grâce, parce qu'on ne pouvait mettre à mort ceux que Jésus-Christ venait de recevoir à sa table.

Ce prince mourut à Melun au mois de juillet 1031, dans la 60e année de son âge et la trente-cinquième de son règne. Sa bonté, sa charité pour les pauvres, qu'il nourrissait et soignait avec un zèle que l'amour de Dieu peut seul inspirer, le firent adorer du peuple : ses connaissances en belles-lettres lui acquirent l'estime des savants ; sa loyauté, le respect des grands ; et sa piété la vénération des ecclésiastiques. La nature, prodigue à son égard, lui avait donné une taille majestueuse, une belle figure et toutes les grâces qui séduisent. Il est du petit nombre de ces rois qui, après un long règne, ont pu, au lit de leur mort, se dire qu'ils ne sont en rien responsables des malheurs que les peuples ont éprouvés sous leur gouvernement.

(Election de Hugues Capet)

Hugues Capet (987-996)

1er juillet 987

Hugues Capet élu roi des Francs

Le 1er juillet 987, à Noyon, exaspérés par la faiblesse des derniers héritiers de Charlemagne, les principaux seigneurs de Francie occidentale (la France actuelle) offrent la couronne royale au meilleur d'entre eux, le comte de Paris Hugues Capet.

Celui-ci devient roi des Francs sous le nom d'Hugues 1er.

Il est sacré deux jours plus tard dans la cathédrale de Reims par l'évêque de Reims, Adalbéron, selon un rituel germanique inauguré par Pépin le Bref en 751. Le sacre apporte la caution divine à l'élection, laquelle signifie au sens propre, le choix du plus digne.

À cette occasion, il prononce un serment qui sera en substance repris par tous ses successeurs : «Moi,Hugues, qui dans un instant vais devenir roi des Francs par la faveur divine, au jour de mon sacre, en présence de Dieu et des saints, je promets à chacun de vous de lui conserver le privilège canonique, la loi, la justice qui lui sont dus et de vous défendre autant que je le pourrai, avec l'aide du Seigneur, comme il est juste qu'un roi agisse, en son royaume, envers chaque évêque et l'Église qui lui est commise. Je promets aussi de faire justice, selon ses droits, au peuple qui nous est confié».

Les descendants du nouveau roi vont régner sur le royaume sans discontinuer jusqu'en 1792 (abolition de la royauté). On peut donc dire que l'avènement et le sacre d'Hugues Capet marquent la vraie naissance de la France. Celle-ci est d'ailleurs concomitante de la naissance de la plupart des grands États de l'Europe moderne.

Invention de la France

Le royaume sur lequel règne Hugues Capet s'étend sur la partie occidentale des régions occupées par les Francs, de la Manche à la Meuse. Il correspond en gros au Bassin parisien.

Cette région fortement romanisée s'appelait Neustrie sous Clovis et ses successeurs mérovingiens. Elle est appelée Francie occidentale au temps de Charlemagne et des carolingiens. Les Capétiens vont en faire le noyau de la France actuelle.

Le premier texte où il est fait référence au mot France remonte à 1119, quand Louis VI, un lointain descendant de Hugues Capet, se proclame dans une lettre au pape Calixte II «roi de la France, non plus des Francs, et fils particulier de l'Église romaine».

Élévation d'une famille

Au cours des décennies antérieures, deux aïeux d'Hugues Capet - son grand-oncle Eudes et son grand-père Robert 1er - ont déjà été élus roi de Francie occidentale mais n'ont pas conservé la couronne dans leur famille. Son père Hugues le Grand s'est gardé de revendiquer la couronne, préférant oeuvrer dans l'ombre des piètres héritiers de Charlemagne. Comme lui, Hugues Capet a longtemps tenu sous sa coupe le roi carolingien Lothaire. Mais Lothaire étant mort en 986, son fils Louis V lui a succédé et est mort presque aussitôt, à 20 ans, au cours d'une chasse, le 21 mai 987. Hugues Capet s'est alors décidé à franchir l'ultime pas qui le séparait de la couronne...

Au moment de son élection, c'est déjà homme mûr de 47 ans, un seigneur puissant et respecté. Il possède en propre de vastes domaines, autour de Paris et Orléans, qui font de lui l'un des principaux seigneurs de Francie occidentale. Il s'agit de seigneuries laïques et d'abbayes. Son surnom de Capet fait précisément allusion à ses nombreuses chapes d'abbé, dont celle, prestigieuse entre toutes, de Saint-Martin-de-Tours.

Hugues 1er fixe sa résidence à Paris qui devient la capitale définitive du royaume. Marié à une princesse carolingienne, Adélaïde de Poitou, il se présente en continuateur de la dynastie précédente mais pour assurer la survie de la sienne propre, il associe au trône son fils Robert (15 ans) et le fait sacrer dès le 25 décembre 987 à Orléans.

Une légitimité fragile

Malgré le sacre de Reims, Hugues doit défendre sa légitimité les armes à la main. Le chroniqueur Adhémar de Chabannes nous rapporte que l'un des vassaux du roi, Adalbert de Périgord, refusait de lever le siège de Tours. Hugues lui demande alors :

– Qui t'a fait comte ?

Et l'autre de répliquer :

– Qui t'a fait roi ?

Jusqu'en 991, Hugues doit aussi combattre le parti carolingien qui garde de solides partisans, dont Charles de Lorraine. Le fidèle Adalbéron étant mort en janvier 989, Hugues Capet tente de se concilier Charles de Lorraine en nommant son neveu Arnoul à la tête de l'archevêché de Reims. Mais Arnoul trahit son bienfaiteur et fait entrer à Reims les troupes carolingiennes.

Avec le concours du savant Gerbert, écolâtre de Reims, Hugues réunit un concile près de Reims. Il obtient la déposition de l'archevêque Arnoul et fait nommer Gerbert à sa place. Le pape tente de réagir en convoquant un concile général à Aix-la-Chapelle mais les évêques francs dédaignent de s'y rendre... C'est le premier conflit entre le Saint-Siège et la dynastie capétienne ; il y en aura bien d'autres !

Quant au roi, il arrive enfin à capturer Charles de Lorraine à Laon à la faveur d'une trahison. Il se retourne ensuite contre le comte de Blois Eudes 1er avec le concours de son voisin, le comte d'Anjou Foulques Nerra. Eudes meurt en assiégeant le château de Foulques à Langeais (le premier château fort en pierre et non en bois).

Il laisse une veuve, Berthe de Bourgogne, qui imagine d'épouser le fils et héritier du roi, Robert. Ce projet, contre-indiqué par l'Église du fait que Robert a été déjà marié et qu'il est lié à Berthe par un cousinage au troisième, va ternir la fin d'Hugues Capet.

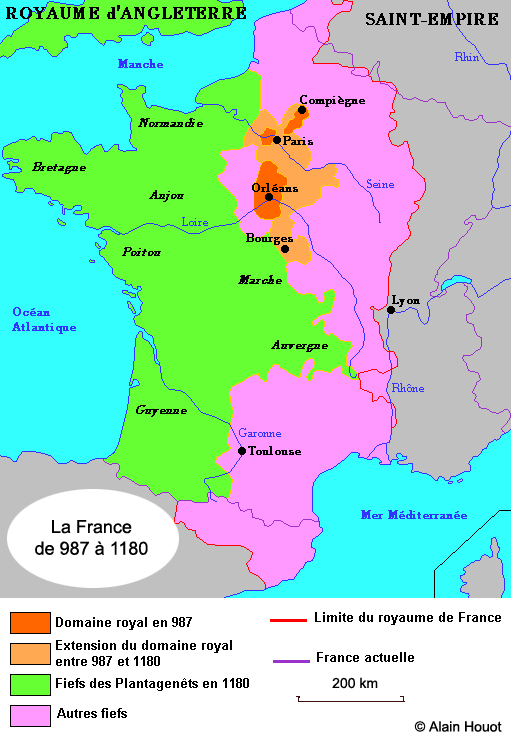

La France des premiers rois capétiens

987-1180

La France des premiers rois capétiens

Pendant les deux premiers siècles, les Capétiens n'ont d'autorité que sur un petit territoire s'étendant de Paris à Orléans. Le reste du royaume demeure à la merci de seigneurs rebelles et turbulents. Les rois, de concert avec le clergé, n'ont de cesse de réduire la violence endémique...

Le pré carré

Hugues 1er et ses descendants vont arrondir le domaine royal, ou «pré carré», à la manière modeste et tenace des paysans. Ce faisant, ils consolident peu à peu leur autorité et font émerger une nation nouvelle du désordre carolingien.

Les premières générations de Capétiens respectent la règle féodale de l'élection. Mais Hugues et ses successeurs ont soin de faire élire de leur vivant leur fils aîné pour leur succéder et de le faire sacrer roi à Reims. Les Grands du royaume se prêtent de bon gré à la manoeuvre. Le fils aîné du roi régnant a l'avantage d'avoir été préparé à la succession par son père et son élection coupe court à toute querelle entre d'éventuels prétendants.

Les féodaux s'habituent peu à peu à une succession héréditaire. Ils l'acceptent d'autant mieux qu'Hugues Capet et ses premiers descendants font preuve d'une sage réserve face à des seigneurs parfois plus puissants et plus riches qu'eux-mêmes. De génération en génération, les descendants d'Hugues Capet auront la double chance de vivre assez longtemps pour se faire accepter par leurs pairs et d'avoir un fils apte à leur succéder.

De l'élection à l'hérédité

Avec Philippe II Auguste, deux siècles plus tard, la royauté capétienne est devenue assez forte pour ignorer le rite de l'élection. Aussi le roi dédaigne-t-il de faire désigner son fils de son vivant. Louis VIII dit Le Lion lui succède automatiquement et sans difficulté le 14 juillet 1223.

La transmission héréditaire de la couronne devient dès lors la règle en France. Mais ce principe reste relativement exceptionnel en Europe jusqu'à la fin du Moyen Âge, beaucoup de dynasties royales perpétuant le principe de l'élection à vie (Allemagne, Pologne, Russie,...). De nombreuses communautés conservent par ailleurs un gouvernement de type républicain, en Suisse ou encore en Italie;

Notons que c'est seulement aux XVIIIe et XIXe siècles, dans des époques dites rationalistes, que le principe monarchique et la succession héréditaire deviendront la norme en Europe !

Hugues Capet

Les Capétiens directs

Le 1er juillet 987, à Noyon, exaspérés par la faiblesse des derniers héritiers de Charlemagne, les principaux seigneurs de Francie occidentale (la France actuelle) offrent la couronne royale au meilleur d'entre eux, le comte de Paris Hugues Capet. Son sacre, deux jours plus tard, à Reims, où Clovis fut baptisé, apporte la caution divine à l'élection...

Hugues Capet devient roi des Francs sous le nom de Hugues 1er. Ses descendants vont régner sans discontinuer jusqu'en 1792 (abolition de la royauté). On peut donc dire que son avènement et son sacre, bien plus que par exemple le baptême de Clovis, marquent la véritable naissance de la France. Celle-ci est d'ailleurs concomitante de la naissance de la plupart des grands États de l'Europe moderne.

Les capétiens directs

Hugues Capet (987-996)

Robert II le Pieux (996-1031)

Henri 1er (1031-1060) : une épouse russe

Prudent, Henri 1er, fils et successeur de Robert II, se marie en 1051 à une princesse russe, Anne de Kiev, pour ne pas risquer l’excommunication comme son père.

Philippe 1er (1060-1108)

Louis VI le Gros (1108-1137)

Louis VII le Jeune (1137-1180)

Philippe II Auguste (1180-1223)

Louis VIII le Lion (1223-1226)

Le 14 juillet 1223 meurt Philippe Auguste (58 ans) après 42 ans de règne. Son fils aîné (36 ans) lui succède sous le nom de Louis VIII le Lion. Il repart dans le Midi toulousain. Après avoir ravagé le pays, il meurt sur le retour, emporté par une dysenterie aiguë.

Louis IX (1226-1270)

Philippe III le Hardi (1270-1285)

Écrasé par le souvenir de son père, Philippe III le Hardi règne sur un royaume puissant et respecté mais où se ressentent les premiers effets de la «surchauffe» du XIIIe siècle (surpeuplement, épuisement des sols, baisse des rendements agricoles).

Philippe IV le Bel (1285-1314)

Philippe le Bel renforce l'administration du royaume avec le concours de conseillers issus de la bourgeoisie. Soucieux de consolider son autorité, il s'oppose au pape et jette les bases de la laïcité et de la séparation de l'Église et de l'État. Le roi confisque le duché de Guyenne à son titulaire, qui n’est autre que le roi d’Angleterre. Le conflit entre les deux souverains tourne au désavantage de la France lorsque le comte de Flandre, vassal du roi capétien, prend le parti de l’Anglais...

Fin des capétiens directs (1314-1328)

Philippe le Bel meurt le 29 novembre 1314. Marié à Jeanne de Navarre, à laquelle il est resté fidèle, le roi a eu sept enfants dont trois fils qui lui succèderont à tour de rôle :

- Louis X le Hutin (ou le Querelleur !) n'a pas craint de faire mourir sa première femme, Marguerite de Bourgogne pour cause d'adultère (scandale de la tour de Nesle) ;mort le 5 juin 1316 à 27 ans, et son fils Jean 1er Posthume, mort à l’âge de quatre mois le 19 novembre 1316 ;

- Philippe V le Long, mort le 3 janvier 1322 à 25 ans ;

- enfin Charles IV le Bel, mort à 33 ans le 1er février 1328.

Fait sans précédent depuis trois siècles : aucun des trois fils et successeurs de Philippe le Bel ne laisse d’héritier mâle. La couronne va dès lors passer à une branche cadette de la dynastie capétienne, les Valois.

Publié à 09:08 par acoeuretacris

Tags : bonjour

Dans les yeux

Dans les yeux, on peut voir naître :

L'amitié, l'amour, la peine ou la joie.

Mille larmes peuvent couler de ses yeux.

Et il sont toujours les plus beaux

Car un million d'éclats de soleil

sont venus les sécher.

Tu vois mon amie dans tes yeux

j'y ai vu tout ça.

Et plus encore.

Car dans tes yeux j'y ai vu

le reflet de mon coeur

Merci à toi ...

(auteur inconnu)

Publié à 21:30 par acoeuretacris

Tags : bonsoir

A vous, mes amis,

Dans la lumière de mon ordi,

Je vous parle et je vous lis

A la fois irréels et si vrais

A portée de main et d'esprit

Je butine les écrits de vos âmes

Et me ravit de vous écouter.

Tendres échanges que nos coeurs à coeurs

Que nos doigts pianotant nos heures

Partage de plaisirs, de joies et de bonheurs,

Et de tristesse aussi.

J'aimerais poser sur vos écrans,

Aussi léger qu'un souffle d'ange,

Un sourire de joie et de vie

(auteur inconnu)